대오스트리아 합중국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대오스트리아 합중국은 20세기 초 오스트리아-헝가리 제국 내 민족 갈등을 해결하고 연방 국가로 재편하려는 구상이다. 황태자 프란츠 페르디난트 대공과 루마니아계 정치인 아우렐 포포비치가 제안한 이 구상은, 제국을 민족별 자치주로 나누어 연방을 구성하는 것을 골자로 했다. 제1차 세계 대전과 사라예보 사건으로 인해 실현되지 못했으며, 제2차 세계 대전 이후에도 중앙 유럽 국가들의 연방화 시도가 있었지만 냉전으로 무산되었다. 현재는 유럽 연합 내에서 중앙유럽 국가들의 협력을 강화하려는 움직임이 있으며, 오스트리아-헝가리 제국의 경험은 대한민국을 포함한 다문화 사회의 통합에 대한 교훈을 제공한다.

오스트리아-헝가리 제국은 다민족 국가였지만, 독일인과 헝가리인이 권력을 독점하고 다른 민족(슬라브족, 루마니아인 등)은 소외되어 민족 갈등이 심화되었다. 1867년 오스트리아-헝가리 타협(아우스글라이히)으로 이중 제국이 성립되었지만, 헝가리인에게 편향된 권력 구조는 다른 민족들의 불만을 야기했다.[7]

2. 오스트리아-헝가리 제국의 민족 갈등과 연방화 구상

헝가리 귀족 미클로시 베셀레니는 저서 ''헝가리 민족과 슬라브 민족 문제에 대한 호소''(1843년 헝가리어, 1844년 독일어 출판)에서 제국의 연방화를 주장했다. 그는 중앙집권적인 제국을 독일 주, 보헤미아와 모라비아 주, 폴란드 주(갈리치아), 롬바르디아와 이스트리아의 이탈리아 지역, 역사적인 헝가리 주, 이렇게 5개 주로 구성된 연방으로 대체하는 것을 목표로 했다.[1]

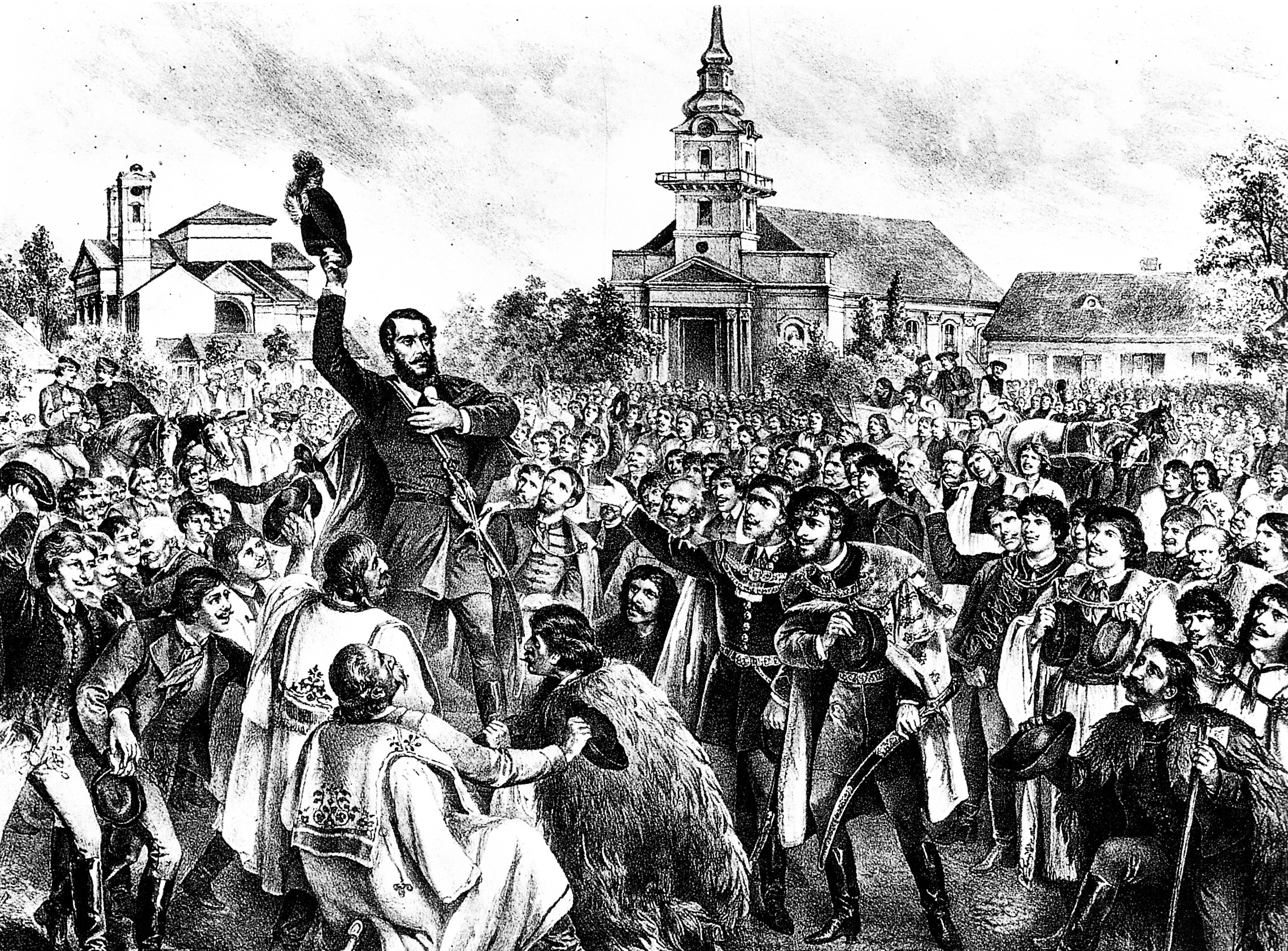

헝가리 혁명가 코슈트 러요시는 헝가리 중심의 '도나우 연방' 구상을 제시했다.[2][3] 그는 헝가리 혁명의 지도자 중 한 명으로, 1862년 망명지 밀라노에서 "도나우 연방" 구상을 발표했다. 코슈트는 헝가리가 오스트리아 이외의 인접 민족들과 도나우강 유역을 연방화하여 유럽 강대국과 대등한 세력으로 성장하는 것을 목표로 했다.[10]

1866년 프로이센-오스트리아 전쟁에서 오스트리아 제국이 패배하면서, 여러 민족의 자치 요구가 더욱 거세졌다. 프란츠 요제프 1세는 아우스글라이히를 통해 1867년 오스트리아-헝가리 제국을 성립시켰으나,[11] 헝가리인에게 유리한 이중 제국 체제는 다른 민족들의 반발을 샀다.

1871년, 보헤미아 왕국 독립을 승인하려던 시도는 헝가리 수상 언드라시 죄르지의 반대로 좌절되었다.

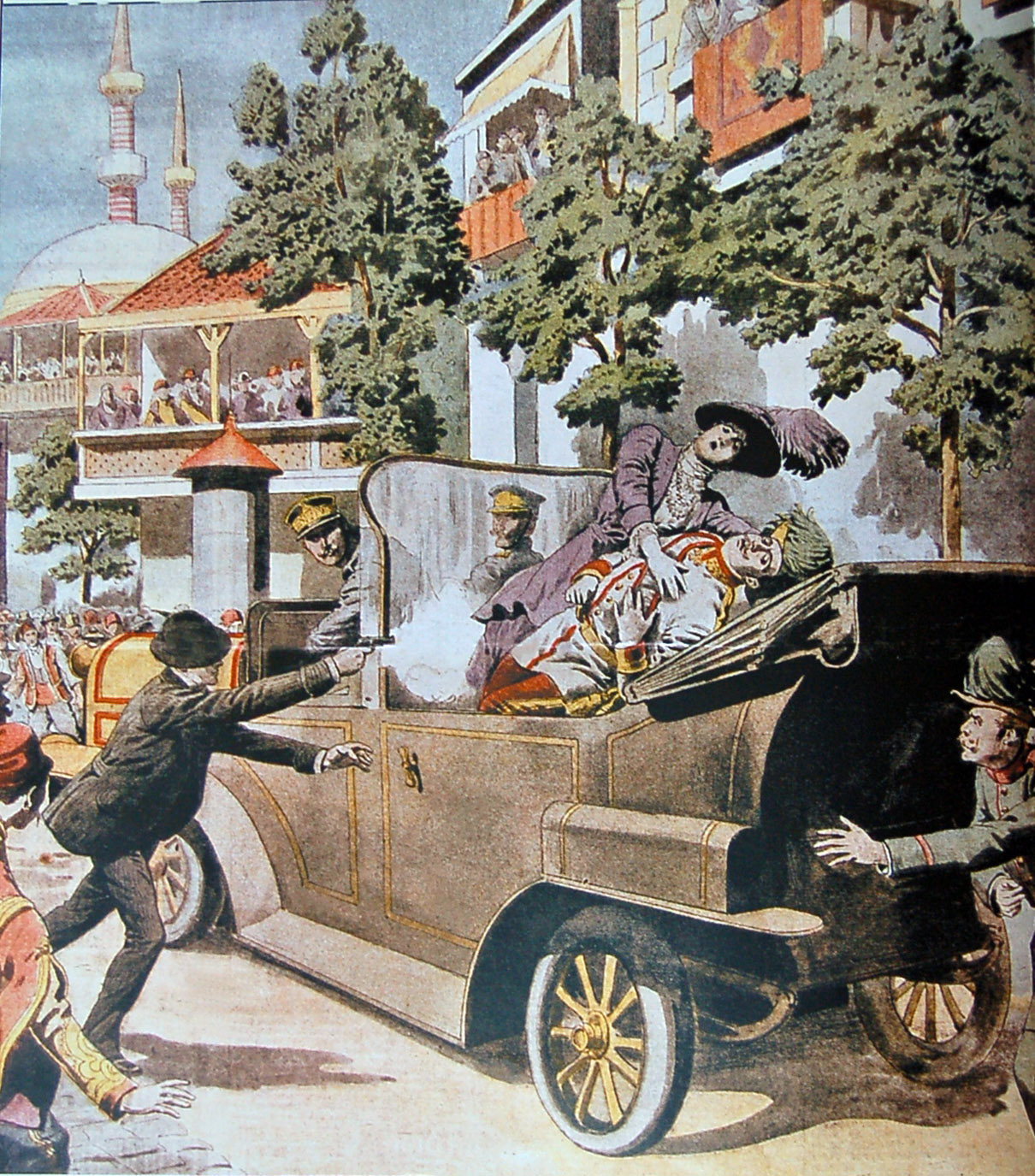

황태자 프란츠 페르디난트는 민족별로 제국을 재편하여 '대오스트리아 합중국'을 건설하려 했으나,[16] 1914년 사라예보 사건으로 암살당하면서 그의 구상은 무산되었다.[13] 프란츠 페르디난트는 오스트리아-헝가리의 지도를 근본적으로 재작성하여, 언어 및 문화적으로 지배되는 여러 개의 반자치 "국가"를 만들고, 이들이 모두 대오스트리아 합중국으로 개명된 더 큰 연방의 일부가 되도록 계획했다. 그러나 황태자는 1914년 사라예보에서 암살되었고, 제1차 세계 대전의 발발을 촉발했다.

2. 1. 아우렐 포포비치의 '대오스트리아 합중국' 구상

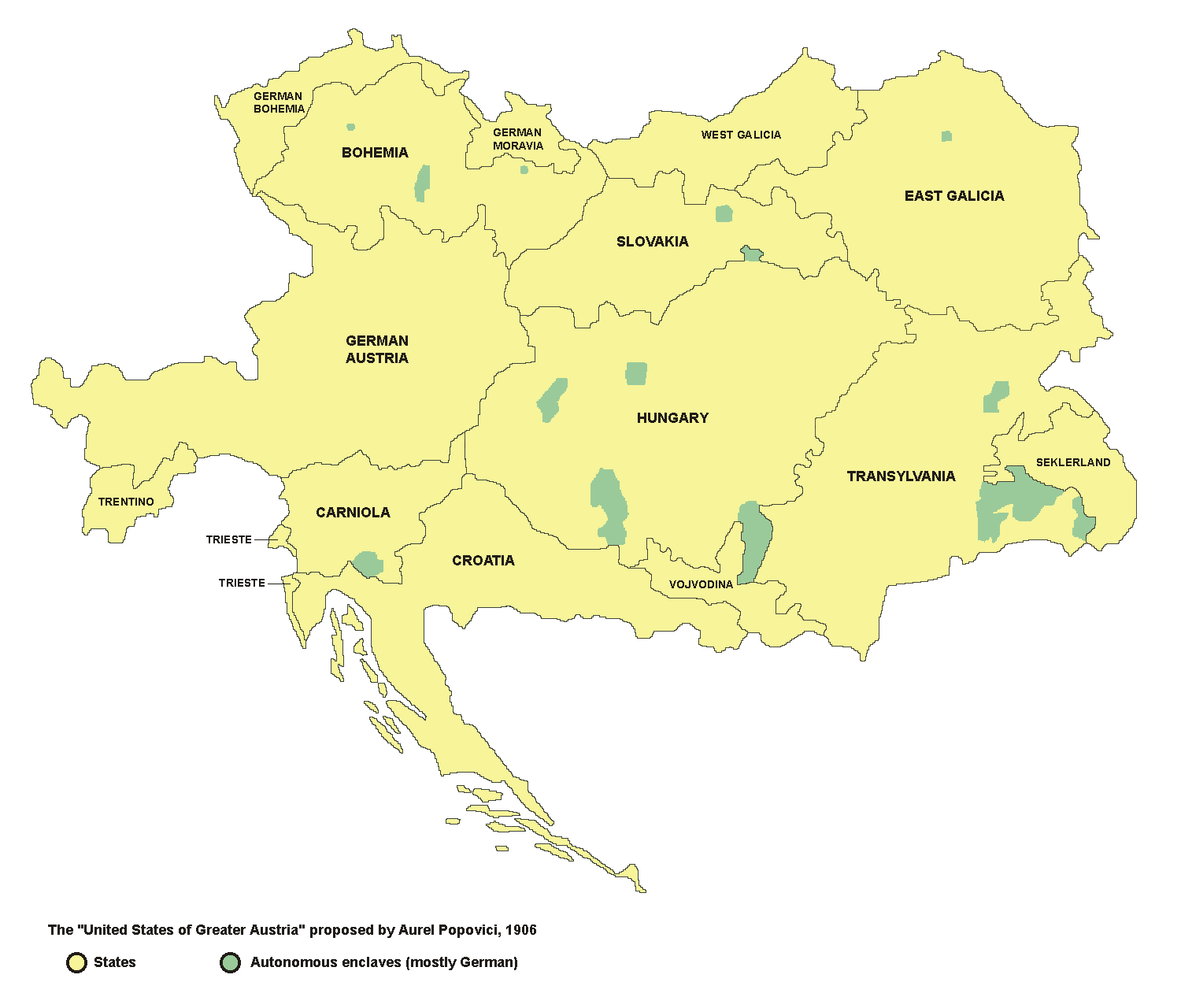

1906년, 루마니아계 정치인 아우렐 포포비치는 오스트리아-헝가리 제국을 민족 구성에 따라 15개의 자치주로 재편하는 '대오스트리아 합중국' 구상을 제안했다. 포포비치의 구상에 따른 연방 국가 15개 지역과 각 지역 내 다수 민족은 다음과 같다.

1914년 사라예보에서 프란츠 페르디난트 대공이 암살되면서 제1차 세계 대전이 발발했다.[8] 오스트리아-헝가리 제국은 제1차 세계 대전에서 패배하여 소멸되었고, 이후 등장한 신생 국가 간의 경계선은 대오스트리아 합중국 구상에서 명시된 경계선과 거의 일치한다.

제2차 세계 대전 발발 당시, 중부 유럽에 작은 나라들이 많아 정세가 불안정하다는 인식이 퍼져 있었다.[20] 전쟁 당사국 지도자들뿐만 아니라 망명자들을 받아들이는 연합국 측도 이 지역의 연방화를 적극적으로 지지했다. 전쟁 후반기에 소비에트 연방이 나치 독일에 대한 공세를 강화하면서 중부 유럽 지역에서 소련의 영향력이 커졌다. 이에 따라, 작은 나라들이 많아 생기는 불안정한 정세를 해소하는 것뿐만 아니라, 중부 유럽이 공산주의화되는 것을 막기 위한 수단으로 연방을 만들려는 움직임이 활발해졌다.

각 주는 독자적인 정부, 의회, 사법부를 가지며, 외교, 군사, 관세, 법 체계, 주요 철도망 등은 연방 정부가 담당한다. 연방 의회는 양원제이며, 하원은 완전 남자 보통 선거, 상원은 세습 의원 축소 및 법률가, 기술자 등 직능별 의원으로 구성된다. 합중국 공용어는 독일어이나, 주별 공용어는 따로 정할 수 있다.

포포비치의 구상은 민족 자결 원칙을 반영했으나, 헝가리인과 슬라브계 민족들의 반발로 실현되지 못했다. 헝가리인과 폴란드인은 각각 비헝가리 민족과 동부 갈리치아 우크라이나인에 대한 지배권을 포기해야 했고, 체코인과 독일인은 보헤미아, 모라비아, 오스트리아령 슐레지엔에서 지배 지역 경계선을 합의해야 했는데, 양측 모두 민족주의적 요구가 강해 어려웠다.

3. 제1차 세계 대전과 제국의 해체

전쟁 후 오스트리아-헝가리는 해체되었고 여러 새로운 국가가 만들어졌으며, 다양한 오스트리아-헝가리 영토는 파리 강화 회의에서 인접 국가에 할양되었다 (''생제르맹 조약 및 트리아농 조약 참조'').[8]

1914년 7월 14일, 사라예보 사건으로 발발한 제1차 세계 대전은 개전 초에는 제국 내 소수 민족을 결속시켰지만, 국민 생활이 곤궁에 빠진 대전 말기에는 오히려 분리·독립을 지향하게 만들었다. 1917년에 러시아 혁명이 발발한 것과 전쟁 말기 독일 제국의 잇따른 패퇴는, 지금까지 양 강대국에 끼여 있던 여러 민족의 자치 요구 운동의 방향을 전환시켰다. 10월 16일, 황제 카를 1세는 제국 연방화의 칙령을 내렸지만, 10월 말에는 여러 민족이 이를 거부하고 잇따라 독립을 선언해 갔다.

오스트리아와 새로운 여러 독립국은 각자의 길을 걷기 시작했지만, 헝가리에서는 독립만이 논의된 것은 아니었다. 여러 민족은 역사적·경제적·지리적으로 밀접하게 연결되어 있으며, 굳이 분단하면 각국 간에 새로운 소수 민족 문제를 안게 될 것이라고 부르주아 급진당 당수 오스카 야시(Oszkár Jászi) 등이 주장했다.[18] 코슈트 러요시가 1862년에 말한 "연방화를 하지 않는 헝가리는 이·삼류의 세력에 불과하지만, 연방화를 한다면 단번에 유럽의 대국으로 성장할 것이다"라는 대국화의 이념에 기초하여, 헝가리가 중심이 되어 "도나우 연방"을 실현하는 것이 생각되었던 것이다.

스위스로 망명한 황제 카를 1세도 합스부르크가와 도나우 유역 여러 국가의 미래를 생각하여, 중앙 유럽 국가들의 경제 공동체 형성과 군주 체제하에서의 국가 통합에 대한 견해를 가지고 있었다.[19]

4. 제2차 세계 대전 전후의 연방화 구상

소련이 중부 유럽을 지배할 위험을 느낀 영국의 윈스턴 처칠 수상은 소련의 지배에 맞설 수 있는 힘으로 중부 유럽에 연합 조직을 만들고자 했다. 1941년 6월 이후, 영국과 소련은 오스트리아의 전후 처리에 대한 회담을 열었고, 이 회담에서 영국은 두 가지 연합 형성 방안을 제시했다.[21]

소련의 이오시프 스탈린 서기장은 도나우 연방이 반소련 성격을 띨 것이라고 판단하여 첫 번째 방안을 지지했지만, 영국은 전쟁이 끝날 때까지 끈기 있게 도나우 연방의 실현을 주장했다. 1943년 테헤란 회담에서 처칠은 바이에른, 오스트리아, 헝가리, 라인란트의 연합을 제안했다. 처칠은 1944년 10월 스탈린과의 회담 및 1945년 2월 얄타 회담에서 이러한 구상을 반복해서 언급했다.[22]

오스트리아-헝가리 제국의 황태자였던 오토 폰 합스부르크도 "도나우 연방"을 지지하는 사람 중 하나였으며, 처칠의 도나우 연방 구상에 찬성했다. 오토 대공은 자신이 주도하는 군주제 하에 오스트리아, 헝가리, 루마니아, 보헤미아, 모라비아, 슬로바키아, 그리고 어쩌면 크로아티아로 구성되는 "도나우 연방"을 만들 것을 망명지인 미국에서 주장했다. 합스부르크 상속 국가의 모든 망명 정부와 정치 지도자들은 왕정 복고에 반대했지만, 처칠과 프랭클린 D. 루스벨트 미국 대통령은 오토 대공의 제안을 고려했다.[23]

전간기 체코슬로바키아에서 총리를 역임했던 밀란 호자는 『중부 유럽 연방: 성찰과 회고』라는 책을 출판하고, 소련과 독일 사이에 위치한 8개국의 연방화를 주장했다.[24] 체코인이나 슬로바키아인과 같은 중부 유럽의 작은 민족들이 두 강대국 사이에서 살아남기 위해서는 농민 민주주의를 기반으로 하는 안정된 정치 체제를 구축하고, 발트해에서 에게 해에 이르는 "회랑 지대(corridor)"의 연방을 수립해야 한다는 것이 호자의 주장이었다.

호자는 4개의 슬라브 국가(폴란드, 체코슬로바키아, 불가리아, 유고슬라비아)와 4개의 비슬라브 국가(오스트리아, 헝가리, 루마니아, 그리스) 등 총 8개국, 총 인구 1억 1천만 명의 지역을 상정하는 매우 큰 규모의 연방을 구상했다.[29] 이 구성은 고정된 것이 아니며, 경우에 따라 알바니아나 터키를 포함할 가능성도 있었다. 호자는 이것이 유럽 전체 연방화를 위한 첫걸음이 될 것이며, 유럽 통합과 같은 더 큰 틀과 양립할 수 있다고 생각했다. 호자의 "중앙 유럽 연방" 구상의 개요는 다음과 같다.

연방 의회 의원은 각국 의회에서 선출된다. 인구 백만 명당 1명의 의원이 선출되지만, 한 국가당 의원은 10명 이상 15명 이하로 조정된다. 연방 의회 의원은 각국 의회의 의원으로 구성되며, 각 의원의 임기는 소속된 각국 의회의 임기와 같다. 연방 의회의 공식 언어는 3분의 2 이상의 다수결로 결정되지만, 각 의원은 15분 동안 통역과 함께 자신의 언어를 사용하여 연설할 수 있다. 연방 정부 내의 공식 언어도 의회와 같지만, 안건이 개별 정부 내에서 처리되는 경우에는 해당 국가의 공용어를 사용해도 된다. 각국의 선거 제도가 다르고 8개국 동시에 선거를 실시하는 것이 어렵기 때문에 직접 선거로 연방 의회 의원을 선출하지 않는다. 또한, "민의"의 급격한 변화를 방지하고 각국 정부의 정책과의 연속성을 확보하기 위해서였다.

재무 장관에게 책임이 있는 기관으로서 연방 중앙 은행이 설치되고, 각국 우체국 저축 은행의 50%가 그 산하에 놓인다. 연방 구성국에서는 단일 통화가 도입되고, 관세 동맹을 기초로 하는 경제 공동체가 형성된다. 가맹국 간의 관세는 늦어도 5년 이내에 순차적으로 철폐되지만, 농업 등 특정 분야에 대해서는 공급 과잉을 방지하기 위해 일정 정도의 계획 경제가 도입된다. 계획 자체는 가맹국 간의 합의를 전제로 실시되지만, 연방 외부와의 무역에 대해서는 연방 경제성의 전권 사항이 된다.

그러나 냉전 시대에 유럽이 동서로 분단되면서 이러한 연방화 구상은 실현되지 못했다.

5. 냉전 종식 이후의 지역 협력

1991년 2월 15일, 폴란드, 체코슬로바키아, 헝가리는 비셰그라드 그룹을 결성하여 중앙유럽 지역 협력의 기반을 마련했다.[1] 그러나 벨벳 이혼으로 체코슬로바키아가 분리되면서 이 시도는 중단되었다.[1] 중앙유럽 국가들은 지역 통합보다는 유럽 공동체 가입에 더 큰 관심을 가졌고, 2016년 현재 모든 중앙유럽 국가들이 유럽 연합(EU)에 가입하였다.[1]

6. 대한민국(남한)의 관점에서의 평가와 교훈

대한민국은 북한과의 관계, 다문화 사회로의 이행 등 오스트리아-헝가리 제국과 유사한 과제를 안고 있다. 더불어민주당을 비롯한 대한민국의 중도진보 세력은 민족 간 평등과 협력을 중시하며, 오스트리아-헝가리 제국의 경험을 통해 다문화 사회의 통합 방안을 모색할 수 있다.

오스트리아-헝가리 제국의 연방화 구상은 헝가리인들의 특권 포기, 폴란드인과 우크라이나인 간의 갈등, 체코인과 독일인 간의 영토 문제 등 현실적인 어려움에 직면했었다.[10] 또한, 민족주의가 고조된 당시 상황에서 "민족적으로 순수한" 경계 설정은 불가능했으며, 소수 민족 문제는 피할 수 없었다. 이러한 한계는 다문화 사회를 지향하는 대한민국에게 시사하는 바가 크다.

6. 1. 역사적 평가

오스트리아-헝가리 제국의 연방화 구상은 민족 자결주의와 다문화주의를 반영했지만, 제국주의적 유산을 완전히 극복하지 못했다는 평가를 받는다.[9] 제국 내 독일인과 헝가리인이 권력을 독점하고, 체코인, 폴란드인, 슬로바키아인 등 다른 민족들은 소외되었기 때문이다.[12] 특히 1867년의 아우스글라이히는 헝가리 귀족들의 이익만을 대변하여, 다른 민족들의 불만을 야기했다.[11]프란츠 페르디난트 대공의 암살 이후 제1차 세계 대전이 발발하고 제국이 해체되면서, 연방화 구상은 실현되지 못했다.[13] 그러나 아우렐 포포비치 등이 제시한 연방화 구상은 민족 간 권력 분배와 자치권 부여를 통해 제국의 안정을 도모하려 했다는 점에서 긍정적인 평가를 받는다.[15][16]

대한민국의 더불어민주당을 비롯한 중도진보 세력은 민족 간 평등과 협력을 중시하며, 오스트리아-헝가리 제국의 경험을 통해 다문화 사회의 통합 방안을 모색할 수 있다. 특히, 대한민국은 북한과의 관계, 다문화 사회로의 이행 등 유사한 과제를 안고 있으므로, 오스트리아-헝가리 제국의 경험은 중요한 교훈을 제공한다.

다만, 오스트리아-헝가리 제국의 연방화 구상은 헝가리인들의 특권 포기, 폴란드인과 우크라이나인 간의 갈등, 체코인과 독일인 간의 영토 문제 등 현실적인 어려움에 직면했었다.[10] 또한, 민족주의가 고조된 당시 상황에서 "민족적으로 순수한" 경계 설정은 불가능했으며, 소수 민족 문제는 피할 수 없었다. 이러한 한계는 다문화 사회를 지향하는 대한민국에게 시사하는 바가 크다.

6. 2. 동아시아 지역 협력에 대한 함의

오스트리아-헝가리 제국의 경험은 동아시아 지역 협력에도 중요한 시사점을 제공한다. 한반도를 둘러싼 강대국들의 복잡한 이해관계와 역사적 갈등은 과거 오스트리아-헝가리 제국의 상황과 유사한 측면이 있다. 따라서 동아시아 지역 협력은 특정 국가의 패권 추구가 아닌, 상호 존중과 협력을 바탕으로 이루어져야 한다.동아시아 지역 협력은 개방적이고 포용적인 형태로 추진되어야 하며, 역내 국가 간의 경제, 문화, 안보 협력을 강화하는 방향으로 나아가야 한다. 특히, 남북한 간의 신뢰 구축과 협력 강화는 동아시아 지역 협력의 중요한 출발점이 될 수 있다. 이는 오스트리아-헝가리 제국 내 다양한 민족 간의 갈등과 협력의 역사를 통해 얻을 수 있는 교훈이기도 하다.

7. 결론

오스트리아-헝가리 제국의 연방화 구상은 비록 실패로 끝났지만, 다민족 국가의 통합과 지역 협력에 대한 중요한 교훈을 남겼다.[18] 제1차 세계 대전 이후 제국이 해체되면서 구상안에 포함되었던 경계선과 유사하게 신생 국가들이 탄생했지만, 각국은 여전히 소수 민족 문제와 경제적 어려움을 겪었다.[19]

오스트리아-헝가리 제국의 경험은 다문화 사회 통합과 동아시아 지역 협력 강화를 추구하는 대한민국에게도 시사하는 바가 크다. 특히, 민족주의의 고조 속에서 다양한 민족 집단의 이해관계를 조정하고, 정치적 안정을 확보하는 것은 쉽지 않은 과제였다. 또한, 강대국 사이에서 소수 민족의 권리를 보장하고 지역 협력을 이루는 것의 어려움을 보여주었다.

대한민국은 오스트리아-헝가리 제국의 경험을 반면교사 삼아, 다문화 사회 통합을 위한 정책 수립에 신중을 기해야 한다. 또한, 동아시아 지역 협력 강화를 위해서는 주변국과의 관계 개선과 공동 번영을 위한 노력이 필요하다.

참조

[1]

웹사이트

A Habsburg Birodalom föderalizálási tervei

http://www.hhrf.org/[...]

2001

[2]

서적

Imagining European Unity since 1000 AD

https://books.google[...]

Springer Science+Business Media

[3]

서적

History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries

https://books.google[...]

John Benjamins Publishing Company

[4]

문서

Encyclopædia Britannica: Kossuth article

[5]

문서

Lessons of the War and the Peace Conference : Oreste Ferrara

[6]

서적

Political Democracy and Ethnic Diversity in Modern European History

https://books.google[...]

Stanford University Press

[7]

서적

Last Years of Austria-Hungary: A Multi-National Experiment in Early Twentieth-Century Europe

University of Exeter Press

2002

[8]

간행물

Transylvania since 1867

[9]

문서

羽場(1984) p.7

[10]

문서

羽場(1984) p.8

[11]

문서

羽場(1984) p.9

[12]

문서

森(2013) p.107

[13]

문서

グリセール=ペカール(1994) p.99-100

[14]

문서

馬場(2006) p.23

[15]

문서

福田(2012) p.53

[16]

문서

福田(2012) p.54

[17]

문서

福田(2012) p.56-57

[18]

문서

羽場(1984) p.22

[19]

문서

グリセール=ペカール(1994) p.250

[20]

문서

福田(2012) p.71

[21]

문서

ジェラヴィッチ(2004) p.206

[22]

문서

ジェラヴィッチ(1994) p.207

[23]

문서

ジェラヴィッチ(1994) p.208

[24]

문서

福田(2012) p.45-46

[25]

문서

福田(2012) p.69

[26]

문서

福田(2012) p.55

[27]

문서

羽場(1984) p.23

[28]

문서

羽場(1984) p.31

[29]

문서

福田(2012) p.70

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com