대한민국 헌법재판소

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한민국 헌법재판소는 대한민국의 위헌 법률 심판, 탄핵 심판, 정당 해산 심판, 권한쟁의 심판, 헌법소원 심판 등을 관장하는 헌법상 최고 법원이다. 1948년 헌법위원회로 시작하여, 여러 변천을 거쳐 1988년 현재의 헌법재판소로 정립되었다. 9명의 재판관으로 구성되며, 대통령, 국회, 대법원장이 각각 3명씩 지명한다. 헌법재판소는 법률의 위헌 여부를 심사하고, 대통령 탄핵, 정당 해산 등 중요한 결정을 내리며, 헌법재판소의 결정은 대한민국 법률 체계에 큰 영향을 미친다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 법원 - 대한민국 특허법원

대한민국 특허법원은 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 종자 관련 사건을 전담하는 고등법원급 법원으로서 특허청과 농림수산식품부 소관 사건을 전속 관할하며, 특허심판원 또는 품종보호심판위원회의 심결에 대한 불복 소송을 통해 특허 관련 소송을 2심제로 운영한다. - 대한민국의 법원 - 대한민국 법원

대한민국 법원은 헌법과 법률에 따라 독립적으로 재판을 수행하는 국가기관으로, 대법원을 최고법원으로 하여 3심제를 원칙으로 하며, 민사, 형사, 행정, 선거 소송 등 다양한 사건을 재판하고 명령·규칙 심사권 등의 권한을 가진다. - 나라별 최고법원 - 최고재판소 (일본)

일본 최고재판소는 1947년에 설립된 일본의 최고 사법기관으로, 상고 및 소송법에서 정하는 항고에 대한 최종심 판결을 내리고, 법령 해석의 통일 및 헌법 위반 여부 판단(위헌심사)을 담당하며, 내각이 임명하는 15명의 재판관과 재판소장으로 구성된다. - 나라별 최고법원 - 튀르키예 헌법재판소

튀르키예 헌법재판소는 1962년에 설립되었으며, 15명의 재판관으로 구성되어 헌법재판을 담당하며, 대통령과 국회가 임명하며, 정부의 영향력 아래에 있다는 비판이 제기되고 있다. - 대한민국의 헌법재판소 - 조한창

조한창은 현재 정보 부족으로 인해 상세한 이력, 활동, 업적 등을 설명하기 어렵습니다. - 대한민국의 헌법재판소 - 대한민국 탄핵심판위원회

대한민국 탄핵심판위원회는 탄핵 심판을 담당하는 기관이며, 위원장은 대법원장이 맡는 것을 원칙으로 한다.

2. 대한민국의 위헌심사제도 역사

1945년 일제 강점기에서 벗어난 후, 대한민국은 사법심사를 행사하기 위해 헌법재판소 설립을 여러 차례 시도했다. 제1공화국 이전 헌법 기초 위원회는 헌법 심사 제도를 미국식 모델과 유럽 대륙식 모델 중 어떤 것을 따를지 논쟁했다. 권승렬은 대법원만 헌법을 해석하는 미국식 시스템을, 유진오는 헌법재판소를 두는 유럽식 모델을 주장했다. 그 결과 제1공화국의 헌법위원회(헌법위원회|한국어)는 두 제안의 절충안이었다. 1948년 헌법에 따라 부통령이 위원장을 맡고, 국회가 5명의 위원을 임명했다. 1952년 헌법 개정 이후에는 국회의원 3명과 참의원 2명으로 구성되었다. 또한 대법원장은 위원회에서 활동할 대법관 5명을 추천했다.

이승만의 독재 통치는 위원회의 정상적인 운영을 방해하여 단 6건의 사건만 심리하게 했고, 그중 2건은 해당 법률을 위헌으로 선언했다.[3] 1952년 헌법 개정으로 양원제가 수립되었지만, 이승만의 정권은 참의원 선거법을 제정하지 않아 헌법위원회가 제대로 기능하지 못했다.[3]

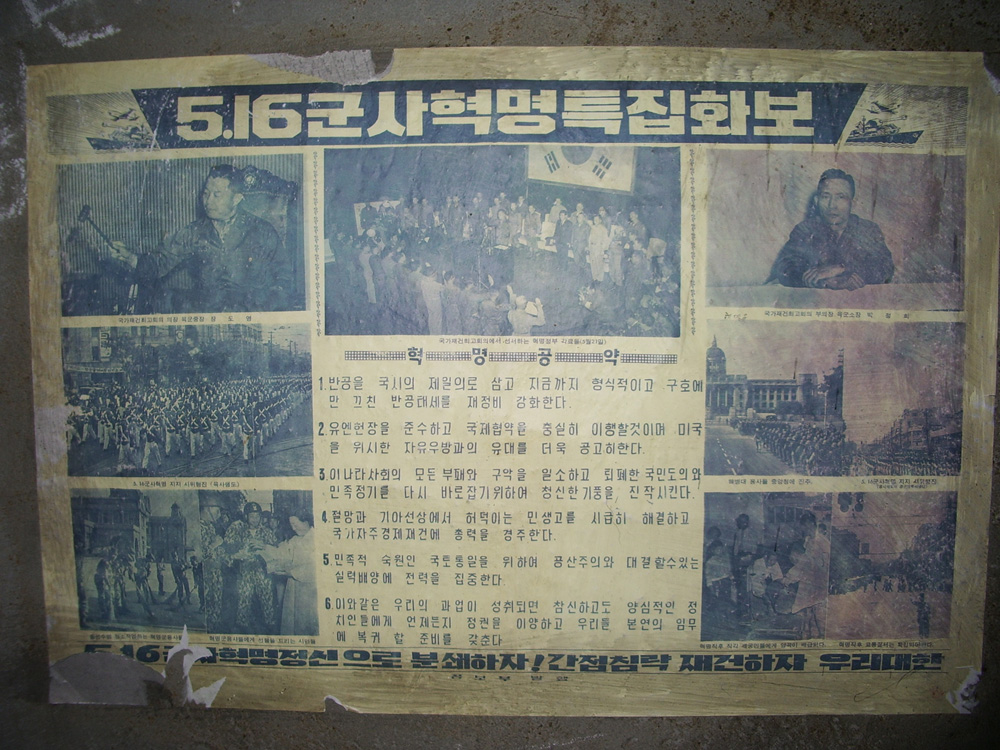

4·19 혁명으로 이승만이 실각한 후, 제2공화국은 헌법을 개정하여 대통령제에서 의원내각제로 전환하고, 헌법위원회를 대체하기 위해 헌법재판소(헌법재판소|한국어)를 설립했다. 1960년 개정에 따라 대통령, 참의원, 대법원이 각각 헌법재판관 3명을 지명했다. 1961년 4월 법원 설립 법안이 통과되었지만, 군사 쿠데타로 박정희가 권력을 장악하고 헌법을 정지시키면서 헌법재판소 설립은 중단되었다.[4]

군사 정권 해산 후, 박정희 대통령은 1962년 헌법 개정을 통해 헌법재판소를 해산하고 헌법 위반 사건 심사 권한을 대법원으로 이관했다. 1971년 대법원은 국가배상법(국가배상법|한국어) 제2조를 위헌으로 판결했으나, 박정희는 유신헌법을 제정하여 대법원의 판결을 뒤집고 사법부의 권한을 약화시켰다.

유신헌법과 제5공화국 헌법은 헌법위원회를 재설립했지만, 일반 법원이 헌법 심사를 공식적으로 요청해야 했고, 대법원은 요청을 금지하여 헌법위원회는 무력화되었다.[5]

1987년 6월 항쟁으로 1987년 헌법이 개정되어 현대적 헌법재판소가 설립되고 헌법 위반 사항을 심사할 권한을 부여받았다.[6] 헌법재판소는 낙태의 형사처벌 폐지와 박근혜 대통령 탄핵 등 중요한 판결을 내렸다.[7]

2. 1. 제헌헌법상 헌법위원회

대한민국의 제헌국회 헌법기초위원회에서는 법률의 위헌 여부 심사 제도를 미국식으로 할 것인지, 유럽식으로 할 것인지를 두고 논쟁이 있었다. 유진오 안은 유럽식 헌법재판소 제도를, 권승렬 안은 미국식 제도를 제안했다. 결국 두 제안의 절충안으로 1948년 7월 제헌 국회를 통과한 것이 제헌헌법상의 헌법위원회 제도이다. 제헌헌법상 헌법위원회는 헌법재판소의 일종으로, 부통령이 위원장을 맡고 국회가 선출하는 국회의원 5인(양원제 채택 후에는 민의원 의원 3인과 참의원 의원 2인)과 대법원에서 선출한 대법관 5인으로 구성되어 유럽식을 따랐지만, 심사 절차는 미국식을 따랐다. 즉, 헌법위원회는 법률의 위헌 여부 심사권을 가지지만, 법원의 제청이 있어야만 심사할 수 있었고, 법원은 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 된 때에 한하여 담당 판사 또는 소송 당사자의 신청에 따라 판사 3인으로 구성되는 합의부의 결정으로 헌법위원회에 심사를 제청할 수 있었다.헌법위원회의 위헌 결정은 형벌 법규를 제외하고는 장래에 향해서만 효력을 가졌는데, 이는 유럽 대륙식을 모방한 것이었다. 그러나 헌법위원회의 위헌 심사 건수는 10건 미만이었고, 1952년 7월 제1차 개헌으로 국회의 양원제가 채택되었지만, 자유당 정권이 붕괴될 때까지 참의원 선거가 없었다. 자유당 정권은 이를 핑계로 헌법위원회의 구성을 지연시켜 1952년 이후 헌법위원회의 기능은 사실상 정지되었다.[3]

이승만의 독재 통치는 위원회의 정상적인 운영을 저해하여, 단 6건의 사건만 심리하게 했고, 그중 2건은 해당 법률을 위헌으로 선언했다. 1952년 헌법 개정으로 양원제가 수립되었지만, 이승만의 정권은 참의원 선거법을 제정하지 않았다. 결과적으로 헌법위원회의 기능에 필요한 상원은 결코 구성되지 않았고, 위원회는 활동을 중단했다.[3]

2. 2. 3차 개헌과 헌법재판소

1960년 6월에 실시된 제3차 개헌으로 헌법위원회 제도가 폐지되고 헌법 제4호상 상설 헌법기관으로서 헌법재판소가 설치되었다. 이 헌법재판소는 대통령, 참의원, 대법원이 각각 3인씩 임명하는 심판관으로 구성되며, 법률의 위헌 여부 심사뿐만 아니라 정당 해산, 탄핵 재판 등 여러 정치 재판권까지 담당하도록 하였다. 그러나 5·16 군사 정변으로 인해 헌법재판소는 구성되지 못했다.[3]4·19 혁명 이후 대한민국 제2공화국은 헌법 개정을 통해 헌법위원회를 대체하기 위한 헌법재판소(헌법재판소|한국어)를 설립하였다. 1960년 개정에 따라 대통령, 참의원, 대법원이 각각 헌법재판관 3명을 지명하도록 하였다. 1961년 4월 헌법재판소 설립 법안이 통과되었지만, 군사 쿠데타로 박정희가 권력을 장악하고 헌법을 정지시키면서 헌법재판소 설립은 중단되었다.[4]

2. 3. 대법원과 탄핵심판위원회의 위헌, 탄핵 심사

1962년 제5차 개헌으로 헌법재판소가 폐지되고, 위헌심사권은 일반 법원(대법원)에, 탄핵재판은 탄핵심판위원회에 부여되었다. 이는 미국식 사법심사 제도를 따른 것이다.제1공화국 헌법은 헌법위원회를 통해 헌법 심사를 했지만, 이승만 대통령의 독재로 제대로 운영되지 못했다. 4·19 혁명 이후 제2공화국에서 헌법재판소가 설립되었으나, 5·16 군사정변으로 박정희 군사정권이 들어서면서 헌법재판소는 다시 해산되었다.

박정희 정권은 1962년 헌법 개정을 통해 대법원에 위헌심사권을 부여했지만, 1971년 대법원의 국가배상법 위헌 판결에 불만을 품고 유신헌법을 제정하여 사법부의 권한을 약화시켰다.

2. 3. 1. 법원조직법, 국가배상법 판결 논란

1970년 8월 7일 국회에서는 법원조직법을 개정해 대법원의 위헌 판단을 위해 "출석판사 3분의 2 이상의 찬성"이 필요하다고 법을 개정했다. 국회에서는 이 법의 개정이 "위헌 심사를 신중하게 하기 위해"라고 취지를 설명했지만, 사실 이는 징발보상금배상법 등의 입법에 대한 법원의 위헌 판단을 사전에 막기 위한 사전 공작으로 여겨졌다.[19]1971년 6월 22일 대법원에서는 개정된 법원조직법과 국가배상법 등 2개의 법에 대한 위헌 결정이 내려졌다.[19] 법원조직법의 경우, 16명의 판사 중 대법원장을 비롯한 5명을 제외한 11명이 찬성함으로써 위헌 판결을 얻을 수 있었다.[19] 국가배상법 2조는 군인이나 군속 등이 타인의 과실로 인해 전사, 순직 등을 한 경우 일시금이나 유족연금 이외에 국가에 손해배상을 청구하지 못하도록 한 것이었으나, 이 결정으로 인해 국가에 손해배상을 할 수 있는 길이 열리게 되었다.[19] 하지만 결정 이후에 이 위헌 결정에 따라 국가가 배상하도록 판결한 이범렬 당시 부장판사와 최공웅 판사가 향응을 받았다는 이유로 구속 영장이 청구되었고, 여기에 반발한 법원의 영장 기각, 검찰의 2차 청구, 판사들의 집단 사표 등 소위 사법 파동이 일어났다.[19]

2. 4. 유신헌법 이후의 헌법위원회

1972년 12월 27일 공포된 유신헌법에 의해 대법원의 위헌심판권과 탄핵심판위원회가 폐지되고, 헌법위원회가 설치되었다. 그러나 유신 체제 유지를 위해 헌법위원회법에서는 대법원에 합헌결정권을 부여하여, 고등법원이나 지방법원이 위헌법률심판을 제청하려 해도 대법원에서 이를 불필요하다고 판단하면 제청을 막을 수 있었다. 또한 1971년 위헌 판결을 받은 국가배상법의 위헌 논란을 막기 위해 헌법 조문에 군인과 경찰에 대한 배상 제한을 명시했다. 1973년 3월 24일 유신헌법에 따라 전국 법관들의 보직 개편이 이뤄졌고, 1971년 당시 대법원의 위헌 판결에 참여했던 판사 9명(방순원, 손동욱, 김치걸, 사광욱, 양회경, 나향윤, 홍남표, 한봉세, 유재방)은 재임용에서 모두 탈락했다. 위축된 대법원은 위헌심판을 단 한 건도 제기하지 않았고, 새로 설치된 헌법위원회 역시 위헌심판을 처리할 수 없었다.[5]1980년 개헌된 헌법에서도 1971년의 국가조직법과 같이 대법원 전원합의체의 3분의 2 찬성이 있어야 위헌법률심판 제청이 가능하도록 규정했다. 결과적으로 1987년 헌법 개정 전까지 헌법위원회는 유명무실한 기관이었다.[5]

2. 5. 제9차 개정헌법상의 헌법재판소

제7차 개정헌법에서 헌법위원회로 부활, 제8차 개헌을 거쳐 제9차 개정헌법에서 헌법재판소로 명칭이 바뀌었다. 헌법재판소는 ① 법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부심판, ② 탄핵의 심판, ③ 정당의 해산심판, ④ 국가기관 상호간, 국가기관과 지방자치단체간 및 지방자치단체 상호간의 권한쟁의에 관한 심판, ⑤ 법률이 정하는 헌법소원에 관한 심판 등의 사항을 관장한다(제111조).[5] 특히 헌법에 의거 대법원과 동위의 사법기관으로 그 위상이 강화됨은 물론, 위헌여부심판 또한 일반 개인이 법원을 거치거나, 아니면 헌법소원 형식으로 제청할 수 있어, 단 한 건도 위헌심판을 하지 못한 1972년 이후의 헌법위원회와 비교해 막강한 권한을 가지게 되었다.법관의 자격을 가진 9인의 재판관으로 구성되며 대통령이 임명하되 3인은 국회에서 선출하는 자를, 3인은 대법원장이 지명하는 자를 임명한다. 헌법재판소의 장은 국회의 동의를 얻어 재판관 중에서 대통령이 임명하며 재판관의 임기는 6년으로 하고 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다. 헌법재판소에서 법률의 위헌결정, 탄핵의 결정, 정당해산의 결정 또는 헌법소원에 관한 인용 결정을 할 때에는 재판관 6인 이상의 찬성이 있어야 한다. 헌법은 헌법재판소의 조직과 운영, 기타 필요한 사항은 법률로 정하도록 위임하여 '헌법재판소법'이 제정·공포되어 있다.[5]

2. 6. 2011~2년 헌법재판관 공백 사태

2011년 7월 10일 조대현 재판관(야당 추천 국회 선출)이 퇴임한 후, 후임으로 지명된 조용환 변호사는 천안함 사건에 대한 정부 발표를 믿지만 '확신'이라는 표현은 부적절하다는 취지의 발언 때문에 선출되지 못했다. 이로 인해 1년 2개월 이상 헌법재판관 9인이 모두 채워지지 못하는 상황이 발생했다.2012년 9월에는 약 한 달 동안 여야 간 정쟁으로 헌법재판관 4인이 임명되지 못해, 총 5인의 헌법재판관 자리가 공석이 되는 위헌적인 사태가 발생했다. 같은 해 9월 14일, 김종대, 민형기(이상 대법원장 지명), 이동흡(여당 추천 국회 선출), 목영준(여야 합의 추천 국회 선출) 재판관이 퇴임하면서 공석이 추가되었다.

이 중 대법원장 지명 2명은 인사청문회와 국회 본회의 동의 절차를 남겨두고 있었으나, 국회 선출 3명은 2012년 9월 14일 인사청문 결과보고서 채택 과정에서 문제가 제기되어 공백 사태가 발생했다. 이후 모든 동의 및 임명 절차가 완료되어 9인 체제의 헌법재판소가 회복되었다.

2. 7. 2017년 헌법재판소장 임기만료

박한철 헌법재판소장은 2013년 인사청문회 과정에서 "잔여 임기를 적용하겠다"고 밝혔다. 그럼에도 황교안 대통령 권한대행은 국회에서 "재판관의 임기는 2017년 1월 말로 끝나지만, 법제상 헌재소장으로서의 임기는 2년이 남았다", "본인이 판단할 문제"라고 밝혀 헌법재판관 임기와 관련하여 논란이 되었다.[44] 헌법재판소장이 대통령 탄핵 심판이 진행되는 도중에 2017년 1월 말 임기 만료로 퇴임하면서, 대통령 권한 대행이 신임 헌법재판관을 지명해야 하는 문제로 다시 논란이 있었다. 그러나 결국 헌법재판관 1인이 결원인 상태에서 이정미 헌법재판관이 헌법재판소장 권한을 대행하면서 탄핵 심판이 진행되었다.[44]3. 역할

대한민국 헌법재판소는 위헌법률심판, 탄핵심판, 정당해산심판, 권한쟁의심판, 헌법소원심판 등 5가지 헌법재판을 관할한다.[45] 이 외의 일부 헌법재판은 대한민국 헌법 제107조 제2항에 따라[46] 대한민국 법원이 담당한다.

- '''위헌법률심판'''은 법률이 헌법에 어긋나는지 판단하는 심사이다. 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되는 경우 법원이 제청하거나, 재판 당사자의 신청을 법원이 기각하면 헌법소원심판을 청구할 수 있다.

- '''탄핵심판'''은 고위 공무원이나 특수 직위에 있는 공무원을 국회가 탄핵소추한 후 탄핵 여부를 심사한다.

- '''정당해산심판'''은 정당의 목적이나 활동이 헌법 질서를 위배할 경우 해산 여부를 심사한다.

- '''권한쟁의심판'''은 국가기관이나 지방자치단체 간 권한 분쟁이 있을 때 이를 판단하는 심사이다.

- '''헌법소원심판'''은 공권력 행사나 불행사로 인해 헌법상 기본권이 침해된 경우, 또는 법률의 위헌 여부를 심사한다.

3. 1. 위헌법률심판

헌법 제111조 제1항 제1호에 따라 헌법재판소는 일반 법원의 요청에 따라 법률의 위헌 여부를 심사할 수 있다. 헌법재판소법 제4조 제1항은 이를 “사법심사” 또는 공식적으로 “위헌법률심판”이라고 부른다.[24]법적 분쟁에서 법원의 결정이 해당 사건과 관련된 법률의 위헌성 여부에 달려 있다면, 당사자는 법원에 헌법재판소에 심사를 요청할 수 있다. 그러나 법원은 요청 수락 여부에 대한 재량권을 갖는다. 법원이 심사를 거부하면, 피해 당사자는 일반 법원을 거치지 않고 헌법재판소에 직접 “헌법소원”을 제기할 수 있다. "위헌법률심판" 요청은 진행 중인 법적 사건에 직접 관련된 당사자만 가능하다. 즉, 추상적이거나 잠재적인 피해자는 이러한 법적 구제 수단을 이용할 수 없다. 다시 말해, 당사자는 헌법재판소에 심사를 요청하기 위해 사건 결과에 대한 구체적이고 특정한 이해관계를 가져야 한다.

헌법재판소법 제41조 제5항은 일반 법원이 헌법재판소에 법률의 위헌성 심판을 요청한 경우 대법원을 포함한 어떤 상급 법원도 개입할 수 없음을 규정하고 있다. 대법원의 권한 제한은 권위주의 시대에 다른 정부 부처에 맞서 대법원의 역사적 소극성에서 비롯되었다.

일반 법원이 헌법재판소에 심사를 요청해야 하는 절차적 요건은 박정희 대통령이 유신헌법 하에서 악용하였다. 그는 자신의 권위에 도전하는 대법원장을 재임명하지 않음으로써 일반 법원이 헌법 심사를 공식적으로 요청하는 것을 사실상 막았다. 이 사건은 헌법 심사를 법원의 요청에 의존하게 하는 것의 취약성을 드러냈다.

대법원은 이러한 변형결정이 법률 해석에 대한 법원의 전통적인 역할을 침해하고 법률 적용에 혼란과 불일치를 초래할 수 있다고 주장해왔다. 반면 헌법재판소는 입법 취지와 권력 분립을 존중하면서 법률이 헌법에 부합하도록 하기 위해서는 변형결정이 필요하다고 주장해왔다.

3. 2. 탄핵심판

탄핵 심판(탄핵심판한국어)은 헌법재판소의 중요한 권한 중 하나이다. 헌법 제65조 제1항에 따르면, 대통령, 국무총리 또는 그 밖의 국무위원이 헌법 또는 법률을 위반하거나 직무상 범한 죄에 대하여 국회는 재적의원 3분의 1 이상의 찬성으로 탄핵소추를 발의할 수 있으며, 대통령의 경우 재적의원 과반수의 찬성으로 발의할 수 있다. 탄핵소추안이 가결되려면 대통령의 경우 재적의원 3분의 2 이상의 찬성, 그 외의 경우는 재적의원 과반수의 찬성이 필요하다. 탄핵소추안이 국회를 통과하면 헌법재판소가 탄핵 심판을 진행하며, 헌법재판소의 결정이 있을 때까지 탄핵 대상자는 직무가 정지되고 권한을 행사할 수 없다.헌법이나 헌법재판소법에는 탄핵 사건 심리에 고려되어야 할 구체적인 기준이 명시되어 있지 않다. 따라서, 이전 헌법재판소의 판례가 탄핵 사건 심리 기준을 설정하는 데 중요한 역할을 한다. 대통령 탄핵 사건으로는 2004년 노무현 대통령 탄핵, 2017년 박근혜 대통령 탄핵 사건이 있다. 노무현 대통령 탄핵 사건에서 헌법재판소는 대통령을 파면하기 위해서는 중대한(중대한한국어) 법률 위반이 필요하다고 판단했다. 그러나 박근혜 대통령 탄핵 사건에서는 헌법재판소는 중대한 법률 또는 법규 위반 없이도 헌법 위반만으로도 파면이 가능하다고 판결했다.[26]

3. 3. 정당해산심판

헌법에 따라 정부는 정당의 목표 또는 활동이 자유민주적 기본질서(민주적 기본질서한국어)를 위반하는 것으로 간주될 경우 헌법재판소에 정당 해산을 요청할 수 있다. 정당 해산 조항은 나치의 부상과 같은 사건의 재발을 막기 위해 고안된 독일의 해당 조항, ''당 금지''(Parteiverbotde)의 영향을 받았다.[27] 이 조항은 반민주적 세력이 사회를 불안정하게 만드는 것을 막는 것을 목표로 하지만, 권위주의적 지도자들이 자신의 권위에 도전하고 반대 의견과 자유로운 언론을 억압하는 정당을 해산하는 데 악용될 위험도 있다. 헌법재판소의 승인을 요구하는 것은 이러한 우려를 해소하기 위한 것이다.헌법재판소는 정당 해산 청구를 거의 받아들이지 않으며, 정당 해산에 찬성하는 판결을 내리는 경우는 더욱 드물다. 2023년 4월 기준으로 통합진보당(통합진보당한국어)이 이 조항을 통해 해산된 유일한 정당이다.[28][29][30]

3. 4. 권한쟁의심판

헌법은 헌법재판소에 권한쟁의심판(권한쟁의심판|權限爭議審判한국어)을 심판할 권한을 부여하는데, 이는 독일의 Organstreitverfahren(Organstreitde)에서 유래되었다.[31] '권한'은 특정 사안을 처리할 법적 권한을 의미하는 법률 용어이다. 따라서 권한쟁의심판은 국가기관 또는 지방자치단체 사이에서 어느 당사자가 권한을 가지는지 또는 가지지 않는지를 헌법재판소에 심판을 요청하는 소송이다. 경우에 따라 두 개의 별개 기관이 관련 법률에서 부여된 권한에 따라 중복되는 권한을 가질 수 있다. 그 결과 특정 사안에 대해 책임 있는 기관을 명확히 규명할 필요가 생길 수 있다. 다른 경우에는 권한의 '존재' 자체가 다투어질 수 있다. 예를 들어 서울 중앙정부가 지방정부에 특정 정부 사업을 위임할 수 있다. 지방정부는 그러한 과제를 수행할 헌법상 권한이 없다고 주장하며 헌법재판소에 소청하여 위임을 회피하려 할 수 있다.3. 5. 헌법소원심판

헌법 제111조 제1항 제5호 및 헌법재판소법 제68조 제1항에 따라 헌법재판소는 청구인의 기본권이 공권력의 행위 또는 불행위에 의해 침해되었는지 여부를 심사할 권한을 갖는다.[24] 헌법소원(헌법소원심판)은 최후의 수단으로 기능하기 때문에, 다른 모든 법적 구제 절차를 다 쓴 후에만 제기할 수 있다.

민사상 손해배상 청구 소송은 일반 법원에서 심리되므로 헌법소원의 대상이 아니다. 헌법재판소의 심사는 청구인의 기본권이 재판 과정에서 침해되었는지 여부에 국한된다. 손해배상 및 보상 청구는 헌법재판소의 관할권 밖에 있으므로 기각된다.

헌법재판소법 제68조 제2항에 따르면, 계류 중인 소송에 관여하는 청구인은 법령의 위헌성 심판(법령소원심판)에 대한 회부를 신청했으나 거부당한 경우 일반 법원을 거치지 않고 헌법재판소에 직접 소원을 제기할 수 있다. 이 조항 제2항은 역사적으로 박정희 정권의 일반 법원 탄압 및 위헌성 심판 회부 기피 행위에 대응하기 위해 만들어졌기 때문에, 청구인이 다른 모든 법적 구제 절차를 다 써야 하는 요건은 없고, 일반 법원이 헌법재판소 회부 요청을 거부한 사실만으로 충분하다.

3. 6. 사건 부호

대한민국 헌법재판소의 사건 명명 방식은 다음과 같은 관례를 따른다. 사건 번호 앞 두 자리 또는 네 자리는 사건이 접수된 연도를 나타낸다. 그 뒤에는 사건의 유형을 나타내는 한글 코드가 온다. 헌법재판소의 사건 유형은 8가지로 분류된다.[23]4. 결정

대한민국 헌법 제113조는 법률의 위헌 결정, 탄핵 결정, 정당 해산 결정 또는 헌법소원에 관한 인용 결정을 할 때에는 재판관 6인 이상의 찬성이 있어야 한다고 규정하고 있다.

4. 1. 변형결정

헌법재판소는 위헌법률심판 또는 헌법재판소법 제68조 제2항에 따른 헌법소원심판에서 법률의 위헌성을 심사하여 합헌(기각)과 위헌(인용) 결정을 내리는데, 단순 합헌 또는 위헌 결정 외에 한정합헌, 한정위헌, 헌법불합치, 입법촉구 등의 이른바 '변형결정'을 내리기도 한다. 이러한 변형결정 가운데 한정위헌 또는 한정합헌 형식의 결정이 가능한지, 또는 법원을 기속하는지에 관해서는 대법원과 헌법재판소 간에 해석상 이견이 있다. 헌법재판소는 독일 등 외국 헌법재판소의 선례를 들어 헌법 및 헌법재판소법 해석상 변형결정의 가능성 및 기속력을 인정하는 입장이나, 대법원은 헌법 및 헌법재판소법에 변형결정을 허용하는 명문의 규정이 없음을 근거로 부정하는 입장이다.[47]

5. 구성원

현재 대한민국의 사법 제도, 특히 대한민국 헌법재판소는 오스트리아 사법 제도의 영향을 받았다.[8] 대한민국 헌법[10]은 대법원을 정점으로 하는 일반 법원과 헌법재판소를 설치하여 두 개의 최고 법원을 두고 있다. 일반 법원은 제5장 "법원" 제101조 제2항에 의해, 헌법재판소는 제6장 "헌법재판소" 제111조 제1항에 의해 설치된다.

헌법 제정자들은 헌법재판소가 일반 법원 체계에 속하지 않는다는 점을 강조하기 위해 "재판소"(재판소|한국어)라는 용어를 사용했고, 일반 법원을 나타낼 때는 "법원"(법원|한국어)이라는 용어를 사용했다. 헌법재판소법 제15조는 헌법재판소장과 헌법재판소 재판관은 각각 대법원장과 대법원 재판관과 동일하게 대우받아야 한다고 규정하여 헌법재판소와 대법원의 동등한 지위를 명시하고 있다.[11]

5. 1. 현재 명단

5. 2. 헌법재판소장

대한민국 헌법 제111조 제4항에 따라 대통령은 헌법재판관 9명 중에서 헌법재판소장을 임명하며, 국회의 동의를 얻어야 한다. 헌법재판소법 제12조 제3항에 따르면 헌법재판소장은 헌법재판소를 대표하고 재판소의 행정을 감독한다. 또한 제16조 제1항은 헌법재판소장이 헌법재판관회의의 의장을 맡는다고 규정하고 있다. 제22조는 헌법재판소장을 전원재판부(全員裁判部)의 재판장으로 지정하고 있다.5. 3. 헌법재판소 재판관

대한민국 헌법재판소는 9명의 재판관으로 구성되며, 각 재판관은 대한민국 대통령이 공식적으로 임명한다.[10] 헌법 제111조 제3항에 따라 대통령, 국회, 대법원장에게 후보자 지명권을 3분의 1씩 나누고 있다.[10] 대통령은 9명의 재판관 중 3명을 지명하고 임명하며, 나머지 6명의 재판관은 국회 또는 대법원장이 선정한 후보자 중에서 임명한다.헌법재판소 재판관으로 임명되려면 헌법재판소법 제5조 제1항에 따라 만 40세 이상이어야 하고, 변호사 자격을 갖추어야 하며, 법률 실무 또는 법학계에서 15년 이상의 경력을 가져야 한다.[11]

국회에서 지명하는 3명의 재판관은 여당과 제1야당 간의 정치적 협상을 통해 결정되는 것이 일반적이다. 제2야당이 국회에 충분한 의석을 가지고 있을 경우 이 과정에도 참여한다. 예를 들어, 강일원 전 재판관은 2012년 여당인 새누리당과 제1야당인 민주통합당 간의 협상을 통해 국회에서 지명되었다. 제2야당이 충분히 큰 경우, 제2야당이 세 번째 재판관을 지명하는데, 이영진 재판관은 2018년 제2야당인 바른미래당에 의해 지명되었다.

헌법재판소법 제6조 제2항은 모든 헌법재판소 재판관에 대해 임명 또는 지명 전에 국회 인사청문회(국회 인사청문회|國會人事聽聞會한국어)를 실시하도록 규정하고 있다.[11] 그러나 헌법재판소법 관련 조항은 인사청문회 실시만을 규정하고 있고, 후보자가 국회의 승인을 얻어야 한다고 규정하고 있지 않기 때문에, 인사청문회는 형식적인 절차로 간주된다.[13]

헌법 제112조 제1항과 헌법재판소법 제7조는 헌법재판관의 임기는 6년이며, 70세가 되면 의무적으로 퇴임한다고 규정하고, 재임기간을 연장할 수 있다고 명시하고 있다.[14] 그러나 재임을 통해 임기를 연장하려는 시도는 헌법재판소의 독립성을 훼손할 수 있다는 우려 때문에 두 명의 재판관만이 시도했다. 헌법 제112조 제1항 및 제2항에 따라 재판관은 임기 중 탄핵 또는 금고 이상의 형의 선고를 받는 경우를 제외하고는 파면될 수 없으며, 헌법재판소의 정치적 중립성을 유지하기 위해 어떤 정당에도 가입하거나 정치 활동에 참여하는 것이 금지된다.

헌법재판소장 임기는 헌법이나 헌법재판소법에 명시되어 있지 않아 문제가 발생한다. 새로 임명된 재판소장이 재판관직을 겸임하는 경우, 재판관으로서의 6년 임기를 채울 수 있다. 그러나 재판관으로 재직 중에 재판소장으로 임명된 경우에는 재판관으로서의 잔여 임기 동안만 재판소장직을 수행할 수 있다.

6. 조직

헌법재판소는 헌법재판소사무처를 통해 자체적으로 행정을 관리한다. 사무처는 사무처장인 박종문이 이끌고 있으며, 중요한 사항에 대해서는 헌법재판소법 제16조 및 제17조에 따라 재판관회의의 동의를 얻어 헌법재판소장의 지휘를 받는다. 헌법재판소법 제18조 제1항에 따라 사무처장은 행정부의 국무회의의 다른 장관들과 동등한 계급이며, 사무차장은 일반적으로 고위 판사 중에서 임명되며 다른 차관들과 동일한 계급을 갖는다. 사무처는 헌법재판관회의의 결정을 이행하고 재정 및 인적 자원 문제뿐만 아니라 정보 기술 서비스를 포함한 다양한 측면의 재판소 행정을 감독하며, 베니스 위원회와 아시아 헌법재판소 및 유사기관 협회를 포함한 재판소의 국제 관계를 지원하는 전문 팀을 두고 있다.[51]

헌법연구관 및 헌법연구관보는 재판관들을 보좌하여 헌법재판 실무를 담당하는 특정직 국가공무원이고, 헌법연구위원 및 헌법연구원은 헌법재판에 관한 전문적인 쟁점 연구와 외국 입법례 조사 등 학술적인 보조를 담당하는 연구인력으로서 전문임기제 국가공무원이다.

헌법연구관은 사건 심리 및 재판을 위한 조사와 연구를 수행하며, 보고서 작성 및 판결문 초안을 작성한다. 이는 프랑스 파기원(Court of Cassation)의 'conseillers référendaires'[15] 또는 스위스 연방대법원(Bundesgericht)의 'Gerichtsschreiber'[16]와 같은 사법 보좌관과 유사하다. 이러한 직책은 5~10년 이상 지속되며, 미국 연방대법원의 법원 서기(1~2년 인턴 근무)와는 다르다.[17]

헌법연구관은 헌법재판소장이 헌법재판소 규칙 제16조 제4항 및 제19조 제3항에 따라 대법관회의의 동의를 얻어 임명하며, 대한민국 하급 일반 법원 판사와 같은 10년 임기의 재임용 가능한 직책을 수행한다. 헌법연구관은 대법관보다 더 오래 근무하며 하급 일반 법원 판사와 동일한 급여를 받아 대한민국 헌법 재판의 연속성을 보장한다. 헌법재판소 규칙 제19조 제9항에 따라 일부 헌법연구관 직위는 1~2년 동안 헌법재판소 외부에서 파견된 하급 일반 법원 판사 또는 검사로 충원된다. 헌법연구관 외에도 법원에는 헌법재판소 규칙 제19조 제3항에 따라 주로 법원의 계류 중인 사건과 관련된 비교법에 대한 연구를 지원하는 2년에서 5년 동안 근무하는 헌법연구원 및 헌법연구위원이 있다.

헌법재판연구원은 헌법재판소 산하에 설치된 부속기관으로서, 헌법에 관한 기초연구와 교육을 담당하는 연구 및 교육기관이다. 서울특별시 종로구에 있는 헌법재판소와 달리, 서울특별시 강남구 선릉로 93길 35에 별도로 있다.

헌법재판연구원은 헌법재판소법 제19조 제4항에 따라 설립되었으며,[18] 비교법과 헌법 관련 독자적 법 이론과 같은 기초 학문 분야 연구에 중점을 둔다.[18] 또한 새로 임명된 법원 관계자에 대한 교육을 제공하고 국민에게 헌법에 대한 교육을 실시한다.[18] 연구원 교수는 주로 해외 유학 경험이 있는 박사 학위 소지자들 중에서 채용되며, 연구 및 교육 프로그램은 헌법재판소에서 파견된 선임 판사(보고관)의 감독을 받는다.[18]

6. 1. 헌법재판소장 및 헌법재판소 재판관

대한민국 헌법 제111조는 헌법재판소의 규모와 재판관의 지명 및 임명 절차를 규정하고 있다.[10] 헌법재판소는 9명의 재판관(헌법재판소 재판관|한국어)으로 구성되며, 각 재판관은 대한민국 대통령이 임명한다.[10] 그러나 헌법 제111조 제3항은 후보자 지명권을 대통령, 국회, 대법원장에게 각각 3분의 1씩 나누고 있다.[10] 따라서 대통령은 9명의 재판관 중 3명을 지명하고 임명하며, 나머지 6명의 재판관은 국회 또는 대법원장이 선정한 후보자 중에서 임명한다. 이러한 임명 구조는 민법 전통을 반영하는 것으로, 대통령은 행정부를, 국회는 입법부를, 대법원장은 대한민국 정부의 사법부를 대표한다. 그러나 대법원과 헌법재판소 모두 헌법재판소의 권한을 사법권으로 일반적으로 간주한다는 점은 분명하다.[12]헌법재판소 재판관으로 임명되려면 헌법재판소법 제5조 제1항에 따라 만 40세 이상이어야 하고, 변호사 자격을 갖추어야 하며, 법률 실무 또는 법학계에서 15년 이상의 경력을 가져야 한다.[11]

헌법재판소 재판관 지명에 대한 정확한 내부 절차는 법률에 명시되어 있지 않지만, 국회에서 지명하는 3명의 재판관은 일반적으로 국회 여당과 제1야당 간의 정치적 협상을 통해 결정된다. 제2야당이 국회에 충분한 의석을 가지고 있을 경우 이 과정에도 참여한다. 제2야당이 국회에서 공식적으로 참여할 만큼 충분한 의석을 가지고 있지 않다면, 여당이 한 명, 제1야당이 한 명의 재판관을 지명한다. 나머지 지명은 일반적으로 두 당 간의 협상을 통해 결정되거나, 협상이 결렬되면 선거를 통해 결정된다. 예를 들어, 전 재판관 강일원은 2012년 여당인 새누리당과 제1야당인 민주통합당 간의 협상을 통해 국회에서 지명되었다. 제2야당이 충분히 큰 경우, 제2야당이 세 번째 재판관을 지명한다. 예를 들어, 이영진 재판관은 2018년 제2야당인 바른미래당에 의해 지명되었다.

헌법재판소법 제6조 제2항은 모든 헌법재판소 재판관에 대해 임명 또는 지명 전에 국회 인사청문회(국회 인사청문회|한국어)를 실시하도록 규정하고 있다.[11] 그러나 헌법재판소법 관련 조항은 인사청문회를 실시해야 한다고 규정하고 있을 뿐, 후보자가 국회의 승인을 얻어야 한다고 규정하고 있지 않기 때문에, 인사청문회는 형식적인 절차로 간주된다.[13] 따라서 국회는 이러한 청문회에서 후보자를 불승인함으로써 지명 또는 임명을 막을 수 없다.

6. 2. 헌법재판소사무처

헌법재판소사무처(Department of Court Administration)는 헌법재판소의 자체 사법행정사무를 총괄하는 헌법재판소 소속기관이다. 처장은 장관급 정무직공무원으로, 차장은 차관급 정무직공무원으로 각각 헌법재판소 재판관회의의 의결을 거쳐 헌법재판소장이 임명한다. 헌법재판소사무처는 일반인을 직접 채용하지 않고, 타 국가기관으로부터 우수 공무원경력자를 전입받는 형태로 운영되고 있다[51].헌법재판소의 행정은 헌법재판소사무처에서 자체적으로 관리된다. 사무처는 사무처장인 박종문이 이끌고 있으며, 중요한 사항에 대해서는 헌법재판소법 제16조 및 제17조에 따라 재판관회의의 동의를 얻어 헌법재판소장의 지휘를 받는다. 헌법재판소법 제18조 제1항에 따라 사무처장은 행정부의 국무회의의 다른 장관들과 동등한 계급이다. 사무차장은 일반적으로 고위 판사 중에서 임명되며, 다른 차관들과 동일한 계급을 갖는다. 사무처는 헌법재판관회의의 결정을 이행하고 재정 및 인적 자원 문제뿐만 아니라 정보 기술 서비스를 포함한 다양한 측면의 재판소 행정을 감독한다. 또한 베니스 위원회와 아시아 헌법재판소 및 유사기관 협회를 포함한 재판소의 국제 관계를 지원하는 전문 팀을 두고 있다.

6. 3. 헌법연구관(보) 및 헌법연구위원

헌법연구관(Rapporteur Judges) 및 헌법연구관보(Junior Rapporteur Judges)는 재판관들을 보좌하여 헌법재판 실무를 담당하는 특정직 국가공무원이고, 헌법연구위원(Academic Advisors) 및 헌법연구원(Constitutional Researchers)은 헌법재판소에서 헌법재판에 관한 전문적인 쟁점들의 연구와 외국 입법례 조사 등 학술적인 보조를 담당하는 연구인력으로서 전문임기제 국가공무원이다.헌법연구관은 사건 심리 및 재판을 위한 조사와 연구를 수행한다. 이들은 보고서를 작성하고 판결문 초안을 작성하는데, 이는 프랑스 파기원(Court of Cassation)의 'conseillers référendaires'[15] 또는 스위스 연방대법원(Bundesgericht)의 'Gerichtsschreiber'[16]와 같은 사법 보좌관과 유사한 기능을 한다. 이러한 직책은 일반적으로 퇴직할 때까지 5년에서 10년 이상 지속되며, 미국 연방대법원의 법원 서기(1~2년의 인턴 기간 근무)와는 다르다.[17]

헌법연구관은 헌법재판소장이 헌법재판소 규칙 제16조 제4항 및 제19조 제3항에 따라 대법관회의의 동의를 얻어 임명한다. 그들은 대한민국 하급 일반 법원 판사(판사)와 같은 10년 임기의 재임용 가능한 직책을 수행한다. 주목할 만한 점은 헌법연구관은 대법관보다 더 오래 근무하며 하급 일반 법원 판사와 동일한 급여를 받아 대한민국 헌법 재판의 연속성을 보장한다는 것이다. 헌법재판소 규칙 제19조 제9항에 따라 일부 헌법연구관 직위는 1~2년 동안 헌법재판소 외부에서 파견된 하급 일반 법원 판사 또는 검사로 충원되어 법원의 다양성과 통찰력을 높인다. 헌법연구관 외에도 법원에는 헌법재판소 규칙 제19조 제3항에 따라 주로 법원의 계류 중인 사건과 관련된 비교법에 대한 연구를 지원하는 2년에서 5년 동안 근무하는 헌법연구원 및 헌법연구위원이 있다.

6. 4. 헌법재판연구원

헌법재판연구원은 헌법재판소 산하에 설치된 부속기관으로서, 헌법에 관한 기초연구와 교육을 담당하는 연구 및 교육기관이다. 서울특별시 종로구에 있는 헌법재판소와 달리, 서울특별시 강남구 선릉로 93길 35에 별도로 있다.헌법재판연구원은 헌법재판소법 제19조 제4항에 따라 설립된 헌법재판소의 연구기관이다.[18] 비교법과 헌법 관련 독자적 법 이론과 같은 기초 학문 분야 연구에 중점을 두고 있다.[18] 또한 새로 임명된 법원 관계자에 대한 교육을 제공하고 국민에게 헌법에 대한 교육을 실시한다.[18] 연구원 교수는 주로 해외 유학 경험이 있는 박사 학위 소지자들 중에서 채용되며, 연구 및 교육 프로그램은 헌법재판소에서 파견된 선임 판사(보고관)의 감독을 받는다.[18]

7. 헌법재판소 산하 위원회

- 헌법재판소 자문위원회

- 헌법재판소 도서 및 판례 심의위원회

- 헌법연구관 인사위원회

- 헌법재판소 정보화심의위원회

8. 헌법재판소 도서관

헌법재판소의 헌법재판 기능을 보좌하기 위해 재판소 내부에 설치된 도서관으로, 1988년 개관 이래 대한민국 최대의 공법 전문 도서관으로 알려져 있다. 1997년부터 일반인들의 출입 및 열람·등사가 허용되었으나, 헌법재판 보좌라는 본질적 기능을 저해하지 않도록 일반인들의 도서 대출은 허용되지 않는다. 2020년 6월에 헌법재판소 재동청사를 증축하며 별관으로 분리되었다.[52]

9. 상징

헌법재판소는 1988년 설립 이후 한자 '憲'(헌)자가 새겨진 휘장을 29년간 사용하다가, 2017년 10월 9일 한글날을 맞아 한글 '헌법'이 새겨진 무궁화 모양의 휘장으로 교체하였다.[53]

10. 국제 관계

대한민국은 베니스 위원회 회원국이며, 헌법재판소는 재판관 1명을 위원회에 파견한다. 관례적으로 헌법재판소 사무처 차장과 법무부 차관이 후보 위원으로 지정된다. 현재 위원은 이석태 재판관이다.[33]

대한민국은 아시아헌법재판소협회(AACC)의 창립 회원국이며, 상설 사무국을 두고 있다. 헌법재판소장이 AACC 이사회에서 대한민국을 대표한다.

11. 비판 및 논쟁

헌법재판소는 헌법 제113조 제1항에 따라 결정을 내리기 위해 최소 6명의 재판관이 출석해야 한다. 그러나 정족수 미달 시 해결 방법에 대한 헌법적 규정이 없고, 헌법재판소법 제6조 제4항 및 제5항에 따른 30일 이내 결원 보충 조항도 효과적인 집행 메커니즘이 부족하다. 이는 대통령과 국회 간 의견 차이가 있을 때 헌법재판소의 정치적 불안정이나 교착 상태를 야기할 수 있다. 대법원도 잠재적 결원에 대한 대비책이 부족하지만, 헌법재판소는 결정에 6명 이상의 재판관이 필요한 반면 대법원은 단순 과반수만 필요하다는 차이점이 있다.[34][35][36]

헌법재판소와 대법원의 관계는 한국 법학자들 사이에서 논쟁거리이다.[37][38][39][40] 헌법은 두 최고 법원 간 명확한 서열을 규정하지 않고, 헌법재판소법에 따라 각 대법원장의 서열은 동등하다. 국회는 법원 수장 서열을 변경하는 개정안을 통과시킬 수 있지만, 현재 두 최고 법원 간 의견 불일치에 대한 법적 해결책은 없다.

쟁점은 대통령령 및 행정명령에 대한 관할권과 '한정위헌결정'을 포함한다. 헌법 제107조는 대법원에 법률·명령·규칙 또는 처분의 위헌 또는 위법 여부에 대한 최종심판권을 부여하지만, 제111조와 헌법재판소법은 헌법재판소에 정부 행위의 위헌성을 판단하는 중복 관할권을 부여한다.

또한 대법원은 법률의 한정위헌결정(한정위헌결정|한정위헌결정한국어)에 대한 헌법재판소의 권한에 대해 이견을 보인다. 대법원은 이러한 결정을 법률의 위헌성을 인정하지 않은 것으로 해석하고 구속력이 없다고 간주한다. 반면 헌법재판소는 헌법재판소법에 따라 헌법에 위배될 수 있는 "국가권력"(대법원 판결 포함)을 정지시킬 권한이 있다고 해석하며, 1997년과 2022년에 대법원 판결을 뒤집기도 했다.[41] 두 법원 간 분쟁을 해결할 상급 기관이 없어 갈등은 법적 구제 수단이 없다.

11. 1. 헌법재판소 재판관 정족수 문제

헌법 제113조 제1항에 따르면 헌법재판소는 결정을 내리기 위해 최소 6명의 재판관이 출석해야 하지만, 정족수 미달 시 어떻게 해결할 것인가에 대해서는 헌법에서 규정하고 있지 않다.[34] 헌법재판소법 제6조 제4항 및 제5항은 결원이 발생하면 30일 이내에 보충해야 한다고 규정하고 있지만, 효과적인 집행 메커니즘이 부족하다. 이로 인해 특히 대통령과 국회 간의 의견 차이가 발생할 경우 헌법재판소가 정치적 불안정이나 교착 상태에 직면할 가능성이 있다. 예를 들어, 2024년 10월에 헌법재판소 재판관 3명이 퇴임했지만, 여당과 국회의 야당은 결원을 어떻게 채울지에 대해 합의하지 못했다.[35] 이러한 교착 상태는 2024년 12월까지 지속되어 윤석열 대통령 탄핵 절차를 복잡하게 만들고 법적 및 절차적 문제를 야기했다.[36] 대법원 역시 잠재적인 결원에 대한 대비책이 부족하지만, 헌법재판소는 결정을 내리기 위해 6명의 재판관 과반수가 필요한 반면, 대법원은 단순 과반수만 필요하다는 점이 주요 차이점이다.11. 2. 대법원과의 관계

헌법재판소와 대법원의 관계는 한국 법학자들 사이에서 널리 논의되는 주제이다.[37][38][39][40] 헌법은 두 최고 법원 간의 명확한 서열을 규정하지 않으며, 헌법재판소법에 따라 각 대법원장의 서열은 동등하다. 법원의 동등한 관계는 법률에 의존하기 때문에, 국회는 법원 수장의 서열을 다르게 정하는 개정안을 통과시켜 이 문제를 해결할 수 있다. 그러나 현재 두 최고 법원 간의 의견 불일치에 대한 법적 해결책은 없다.쟁점은 대통령령 및 행정명령에 대한 관할권과 ‘한정위헌결정’을 포함한다.

헌법 제107조는 "대법원은 법률·명령·규칙 또는 처분의 위헌 또는 위법 여부에 대한 최종심판권을 가진다"고 규정하지만, 제111조와 헌법재판소법은 헌법재판소에 정부 행위의 위헌성을 판단하는 중복 관할권을 부여한다.

더욱이 최고 법원은 법률의 한정위헌결정(한정위헌결정|한정위헌결정한국어)(법률 자체는 위헌이 아니지만 위헌적으로 적용된다는 결정)에 대한 헌법재판소의 권한에 대해 크게 이견을 보인다. 대법원은 이러한 결정을 법률의 위헌성을 인정하지 않은 것으로 해석하고, 이러한 결정을 구속력이 없다고 간주하여 이를 무시하고 진행한다.

이에 대해 헌법재판소는 헌법재판소법에 따라 헌법에 위배될 수 있는 "국가권력"을 정지시킬 권한을 가지고 있다. 헌법재판소는 이러한 "국가권력"에 대법원 판결이 포함된다고 해석한다. 헌법재판소는 1997년 대법원 판결 1건과 2022년 추가로 2건의 판결을 뒤집었다.[41]

두 법원 간의 분쟁을 해결할 상급 기관이 없기 때문에, 이러한 갈등은 법적 구제 수단이 없다.

참조

[1]

웹사이트

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KOREA 국가법령정보센터 영문법령 > 본문

https://www.law.go.k[...]

2023-01-14

[2]

웹사이트

ko:대한민국 영문법령

https://elaw.klri.re[...]

2023-01-14

[3]

웹사이트

History of Constitutional Adjudication

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[4]

웹사이트

Constitutional Court of Korea > Constitutional Court of Korea > About the Court > History

https://english.ccou[...]

[5]

논문

KIM, MARIE SEONG-HAK. "Travails of Judges: Courts and Constitutional Authoritarianism in South Korea." The American Journal of Comparative Law, vol. 63, no. 3, 2015, pp. 612-614, 641.

https://www.jstor.or[...]

2022-04-05

[6]

논문

Garoupa, Nuno, and Tom Ginsburg. "Building Reputation in Constitutional Courts: Political and Judicial Audiences." Arizona Journal of International and Comparative Law, vol. 28, no. 3, Fall 2011, p. 563.

https://heinonline.o[...]

2022-04-05

[7]

웹사이트

Major Decisions in Brief

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[8]

논문

West, James M., and Dae-Kyu Yoon. "The Constitutional Court of the Republic of Korea: Transforming the Jurisprudence of the Vortex?" The American Journal of Comparative Law, vol. 40, no. 1, 1992, pp. 76-77

https://www.jstor.or[...]

2022-04-05

[9]

웹사이트

The Supreme Court of Justice

https://www.ogh.gv.a[...]

Oberster Gerichtshof English Website

2022-04-05

[10]

웹사이트

Constitution of the Republic of Korea

https://elaw.klri.re[...]

Korea Legislation Research Institute

2022-04-05

[11]

웹사이트

Constitutional Court Act

https://elaw.klri.re[...]

Korea Legislation Research Institute

2022-04-05

[12]

웹사이트

Page 127 of 16-2(B) KCCR 1, 2004Hun-Ma554, 566(consolidated), October 21, 2004

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[12]

웹사이트

Supreme Court Decision 2020Do12017 Decided August 26, 2021

https://law.go.kr/LS[...]

Supreme Court of Korea

2022-04-05

[13]

뉴스

Moon likely to ask for confirmation hearing report on embattled justice minister nominee

https://en.yna.co.kr[...]

Yonhap News Agency

2022-04-05

[14]

웹사이트

Former Justices

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[15]

웹사이트

les magistrats du siege

https://www.courdeca[...]

Cour de Cassation

2022-04-10

[16]

웹사이트

Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen

https://www.bger.ch/[...]

Bundesgericht

2022-04-10

[17]

논문

Sanders, A. (2020). Judicial Assistants in Europe – A Comparative Analysis. International Journal for Court Administration, 11(3), 2.

https://doi.org/10.3[...]

2022-04-10

[18]

웹사이트

Constitutional Research Institute, Official Website

http://ri.ccourt.go.[...]

2022-04-05

[19]

웹사이트

1993, 한국건축문화대상

http://www.aurum.re.[...]

Architecture & Urban Research Institute

2022-04-05

[20]

웹사이트

Building

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[21]

웹사이트

Open Hearings

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[22]

뉴스

Impeachment deliberation kicks off

https://www.koreatim[...]

Yonhap News Agency

2022-04-05

[23]

웹사이트

Case number, Search Guide for Decisions

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[24]

웹사이트

Types of Jurisdiction

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[25]

논문

Yoon, Dae-Kyu. "The Constitutional Court System of Korea: The New Road for Constitutional Adjudication" Journal of Korean Law, vol. 1, no. 2, 2011, pp. 10-11.

https://s-space.snu.[...]

2022-04-05

[26]

웹사이트

2004Hun-Na1, Major Decisions in Brief

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[27]

웹사이트

Proceedings for the prohibition of political parties

https://www.bundesve[...]

Federal Constitutional Court

2022-04-05

[28]

웹사이트

South Korea: Unprecedented Claim Filed with Constitutional Court to Dissolve a Political Party

https://www.loc.gov/[...]

Library of Congress, United States

2022-04-05

[29]

웹사이트

2013Hun-Da1, Major Decisions in Brief

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2022-04-05

[30]

웹사이트

South Korea's Political Divisions on Display With Lee Seok-ki Case

https://thediplomat.[...]

The Diplomat

2022-04-05

[31]

웹사이트

Organstreit proceedings

https://www.bundesve[...]

Federal Constitutional Court

2022-04-05

[32]

웹사이트

Constitutional Court Korea > > Jurisdiction > Statistics

https://english.ccou[...]

Constitutional Court of Korea

2021-02-09

[33]

웹사이트

Korea, Republic, Member states

https://www.venice.c[...]

Venice Commission

2022-04-05

[34]

웹사이트

Act on the Federal Constitutional Court

https://www.gesetze-[...]

Gesetze-im-Internet

2022-04-05

[35]

뉴스

헌법재판관 추천 샅바싸움…與, '野 2인 추천' 수용할까

https://www.yna.co.k[...]

Yonhap News Agency

2024-11-20

[36]

뉴스

“30일 헌법재판관 임명안 표결” 속도내는 민주당… 與 “합의한 바 없어”

https://biz.chosun.c[...]

조선비즈

2024-12-16

[37]

논문

A Study on the Reform of the Judiciary Structure — Focussing on the Conflict between the Constitutional Court and the Supreme Court —

https://www.kci.go.k[...]

2023-01-14

[38]

웹사이트

Loesungen der Konflikten zwischen KVerfG und KGG in Sued-Korea

https://www.kci.go.k[...]

2021-01-01 #날짜 정보가 부족하여 임의로 2021-01-01로 설정했습니다.

[39]

웹사이트

Reform der koreanischen Verfassungsgerichtsbarkeit

https://www.kci.go.k[...]

2006-01-01 #날짜 정보가 부족하여 임의로 2006-01-01로 설정했습니다.

[40]

웹사이트

Die Beziehungen zwischen Gerichte und Verfassungsgericht aus dem Standpunkt der Überprüfungsgegenstände der Verfassungsmäßigkeit

https://www.kci.go.k[...]

2012-01-01 #날짜 정보가 부족하여 임의로 2012-01-01로 설정했습니다.

[41]

뉴스

Constitutional Court Clashes with Supreme Court

https://www.blueroof[...]

2022-08-01

[42]

웹인용

정부조직관리시스템

https://www.org.go.k[...]

2020-12-31

[43]

웹인용

재정정보공개시스템

https://www.openfisc[...]

2022-01-01

[44]

웹인용

김정범, '헌재소장 임기 만료, 2017년일까 2019년일까', 오마이뉴스, 2016-12-22

http://www.ohmynews.[...]

2022-04-01

[45]

웹인용

헌법재판소 헌법재판 안내

https://www.ccourt.g[...]

2022-02-26

[46]

웹인용

심판권, 대법원 기능

https://www.scourt.g[...]

2022-04-23

[47]

웹인용

이동훈, 헌법재판에서 변형결정의 기속력, 공법학연구, 한국비교공법학회, Vol. 17., No. 2., 2016

https://www.kci.go.k[...]

[48]

법률

헌법재판소법 제20조 제2항, 헌법재판소 사무기구에 관한 규칙 제17조 제2항

[49]

법률

헌법재판소법 제20조 제3항, 헌법재판소 사무기구에 관한 규칙 제17조 제3항

[50]

법률

헌법재판소법 제20조 제4항

[51]

웹인용

사무처 공무원, 헌법재판소 채용시스템

https://recruit.ccou[...]

2022-04-03

[52]

웹인용

헌법재판소도서관 홈페이지

https://library.ccou[...]

[53]

웹인용

박지연, '헌재, 설립 29년 만에 한글 휘장으로 바꿔', 한국일보, 2017-10-09

https://www.hankooki[...]

2019-10-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com