도 (중국)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

도는 중국에서 사용된 외날 검의 일종으로, 중국 청동기 시대부터 시작되어 다양한 형태로 발전해 왔다. 초기에는 직배도와 같이 직선형이었으나, 시대에 따라 곡선형으로 변화하며 몽골의 영향을 받아 널리 사용되었다. 한나라 시대에는 기병을 중심으로 사용되었으며, 삼국 시대 이후에는 검을 대체하는 주요 무기가 되었다. 수당송 시대에는 횡도, 장도, 수도, 대도, 참마도, 보전도 등 다양한 종류가 나타났으며, 원명청 시대에는 몽골의 영향으로 곡도가 유행하면서 안모도, 유엽도, 편도, 우미도 등 다양한 형태의 패도가 등장했다. 근현대에도 도는 군사적 용도로 사용되었으며, 현대에는 우슈의 주요 종목 중 하나로 발전했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국의 도검 - 간장과 막야

간장과 막야는 중국 전설 속 명검 한 쌍이자 그 검을 만든 부부의 이름으로, 검 제작 과정의 희생과 복수 이야기가 담긴 설화는 역사적 기록과 대중 문화 작품에서 헌신과 장인 정신의 상징으로 재해석된다. - 중국의 도검 - 월왕구천검

월왕구천검은 1965년 후베이성에서 발견된 춘추전국시대 월나라 왕 구천의 청동 검으로, 뛰어난 보존 상태와 검신 명문을 통해 구천의 소유임을 알 수 있으며, 독특한 합금 비율, 제작 기술, 칼집 밀폐성 덕분에 부식되지 않아 국외 전시가 금지된 문화유물로 후베이성 박물관에 소장되어 있다. - 외날도검 - 샤슈카

샤슈카는 북캅카스에서 유래하여 코사크를 통해 널리 보급된 짧은 사브르 형태의 검으로, 러시아 제국과 소련 시대에 군용으로 사용되었으며 현재는 의례용, 격투술 훈련 도구, 수집품 등으로 활용된다. - 외날도검 - 사브르

사브르는 9세기 중앙아시아 유목민족의 곡선형 검에서 유래하여 17세기 헝가리 후사르 기병을 통해 서유럽에서 널리 사용된, 한쪽 날만 있는 도검으로 기병의 주요 무기였으며, 현대에는 의장용이나 펜싱 종목으로 사용된다. - 제2차 세계 대전의 무기 - SU-76

SU-76은 제2차 세계 대전 중 소련에서 개발되어 다양한 임무에 투입된 자주포로, T-26, T-70 경전차 차체를 기반으로 제작되었으며, 한국 전쟁에도 참전했다. - 제2차 세계 대전의 무기 - 루이스 경기관총

루이스 경기관총은 아이작 뉴턴 루이스 대령이 개발한 가스 작동식 경기관총으로, 알루미늄 방열판과 판형 탄창이 특징이며, 다양한 전투에서 사용되었고, 최초의 항공기 탑재 기관총으로도 기록되었으나, 신뢰성과 탄약 공급 문제로 후발 기관총에 비해 평가가 다소 낮았다.

2. 초기 역사

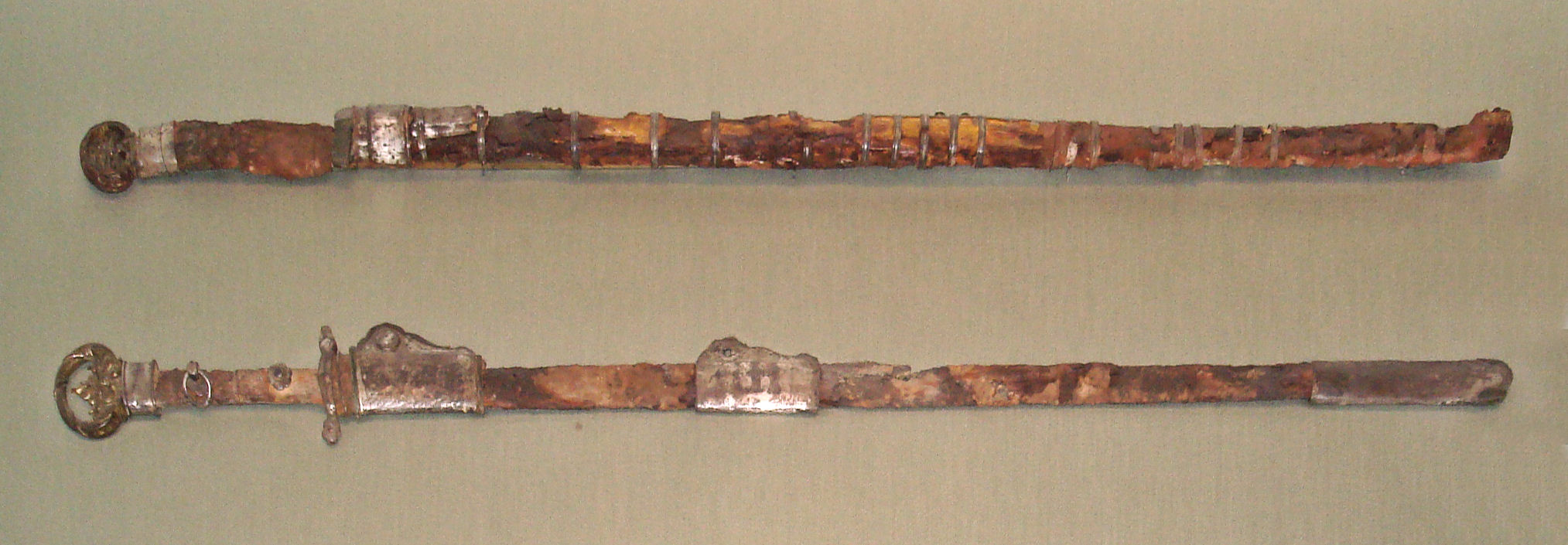

가장 이른 시기의 도 유물은 중국 청동기 시대 상나라에서 발견되며, 이를 직배도(直背刀)라고 부른다. 이름처럼 직선형이거나 약간만 휘어진 외날 칼이었다. 처음에는 청동으로 만들었으나, 전국시대 후기에 이르러 철이나 강철로 된 도가 등장하기 시작했다. 본래 도는 양날 직선 칼인 검에 비해 군사적으로 덜 사용되었으나, 한나라 시대에 들어 기병들 사이에서 인기를 얻었다. 이는 도가 튼튼하고 베는 데 효과적이며 비교적 사용하기 쉬웠기 때문이다. 일반적으로 도를 익히는 데는 1주일, 창은 1달, 검은 1년이 걸린다는 말이 있을 정도였다. 곧 도는 보병에게도 보급되어 표준 무기로서 검을 대체하기 시작했다.[20][21][1][2]

후한 시기의 도는 둥근 손잡이와 고리 모양 검파두식을 가졌으며, 길이는 85cm에서 114cm 사이였다. 이 도는 보통 사각형 방패와 함께 사용되었다.

삼국시대 말기가 되면서 도는 전장에서 검을 거의 완전히 대체하게 되었다. 이후 검은 주로 귀족 계급이 신분을 나타내거나 호신용으로 사용하는 의장용 무기가 되었고, 실제 전투에서는 도가 주로 사용되었다.

중국어에서 刀중국어라는 단어는 날이 하나인 모든 종류의 무기를 가리킬 수 있으며, 보통 칼을 의미한다. 이 때문에 '도'가 '칼'이나 '검칼'로 번역되기도 한다. 하지만 중국 무술이나 군사적인 맥락에서는 일반적으로 검과 유사한 크기의 무기인 '도(刀)'를 지칭하는 경우가 많다.

3. 수당송 시대

당나라 때 한반도와 일본으로 중국식 도가 유입되어 양국의 도검 제작에 영향을 미쳤다.[22] 수·당 시대에는 칼날 전체가 곧은 형태의 도가 사용되었다. 한 손으로 사용하는 패도(佩刀, 허리에 차는 도)는 당나라에서 가장 흔한 휴대용 무기였으며, 이는 이전 수나라부터 횡도(橫刀)로도 알려졌다. 이 횡도는 완전한 직선형으로 일본의 직도(直刀)를 연상시킨다. 양손으로 사용하는 장도(長刀) 또는 모도(陌刀) 역시 특수한 용도로 사용되었으며, 일부 부대는 이 무기 사용을 전문으로 하기도 했다.

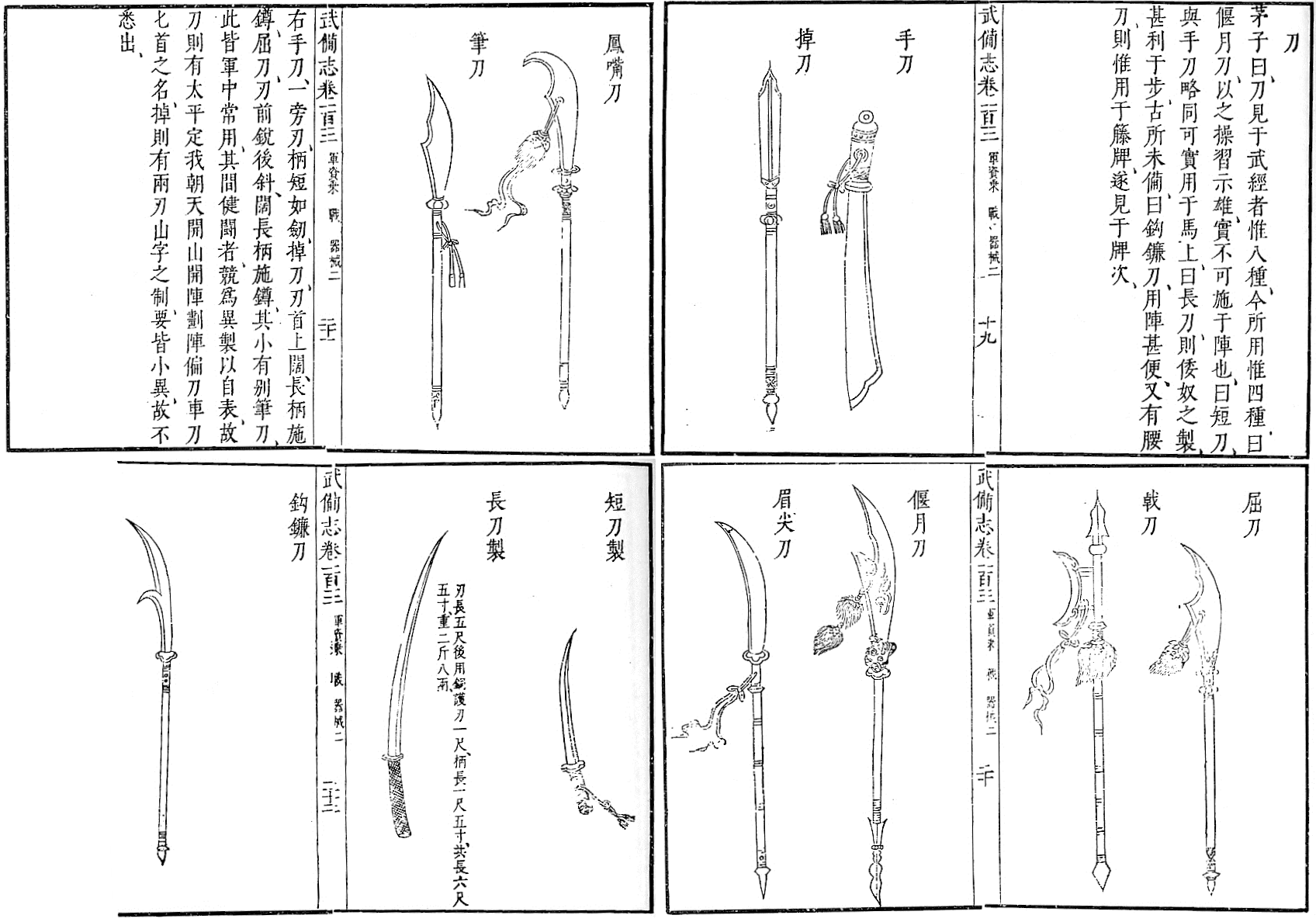

송나라 시대에는 수도(手刀)라는 보병용 도가 사용되었다. 일부 삽화에서는 수도를 직선 형태로 묘사하기도 하지만, 11세기 군사 백과사전인 《무경총요》(武經總要)에는 곡도(曲刀) 형태로 그려져 있다. 이는 당시 중국 일부를 정복했던 중앙아시아 스텝 부족의 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 또한 송나라 시대에는 서양의 펄션(Falchion)과 유사한 형태의 대도(大刀)[23], 양손으로 사용하는 거대한 참마도(斬馬刀)[24], 그리고 칼자루와 칼날이 모두 긴 양손 도검인 보전도(步戰刀) 등이 사용되었다.

4. 원명청 시대

13세기 초 몽골 제국이 중국을 정복하고 원나라를 세우면서, 튀르크족, 퉁구스족을 비롯한 중앙아시아 유목민들이 8세기경부터 사용해 온 곡도가 중국 도검 문화에 큰 영향을 미쳤다. 곡도는 특히 기마전에 효율적이어서 몽골 귀족과 군인들 사이에서 선호되었으며, 이러한 영향은 이후 시대까지 지속되었다.[25][5]

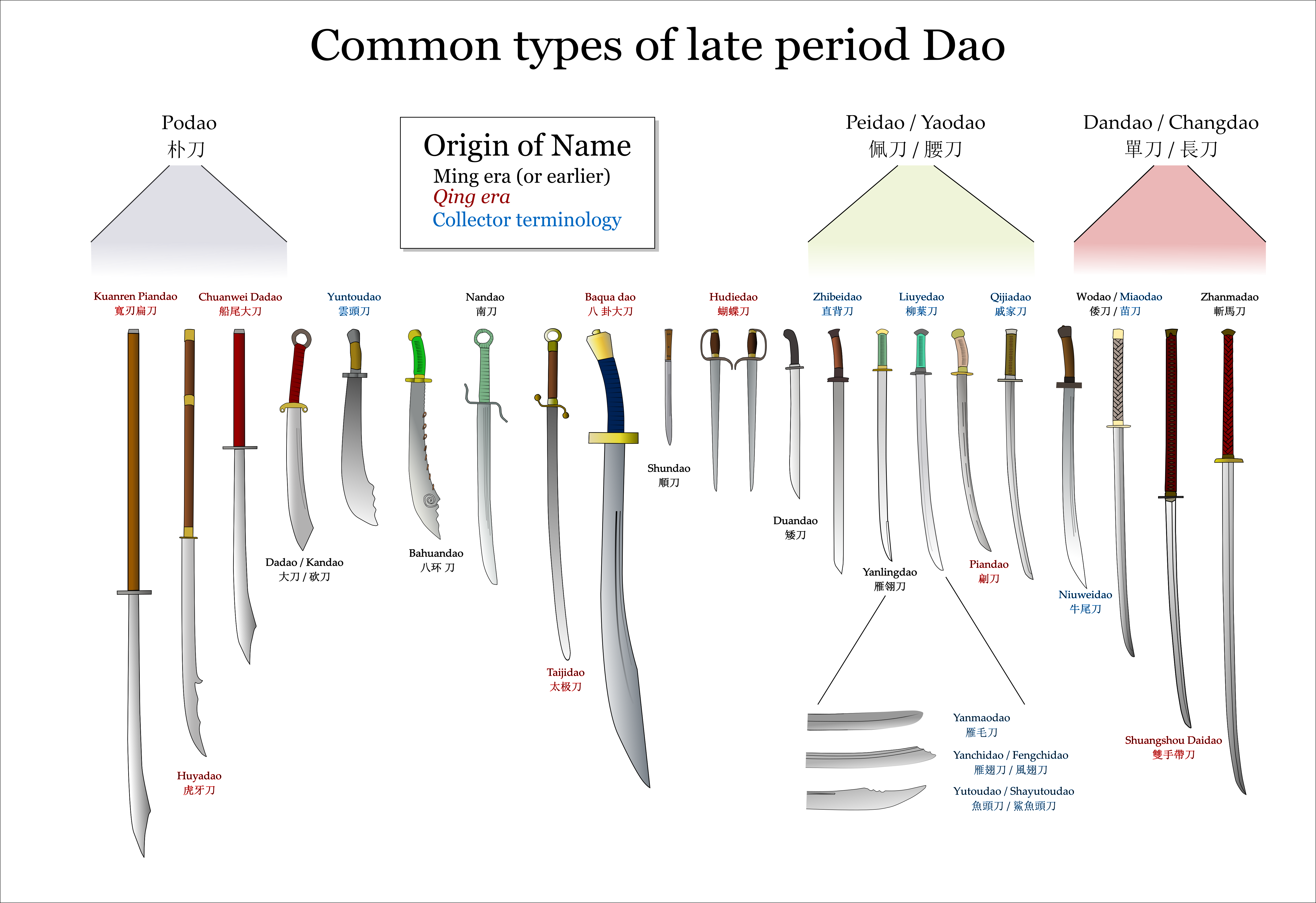

원나라가 명나라에 의해 멸망한 뒤에도 몽골 도검의 영향력은 계속 남아 명나라와 청나라 시대까지 이어졌다. 이 시기 도(刀)는 더욱 유행하였고, 다양한 형태의 날붙이들이 파생되어 나왔다. 특히 만곡이 큰 도검들이 인기를 끌었는데, 허리에 차고 다니는 칼을 통칭하여 패도(佩刀|패도zho)라고 불렀다. 명나라 중기에 이르러 패도는 군사 무기로서 검을 완전히 대체하게 되었다.[26][6] 패도는 크게 다음 네 가지 종류로 나눌 수 있다.[27][28][7][8]

이 네 가지 주요 형태 외에도 단도(短刀|단도zho)가 있었는데, 이는 유엽도의 형태를 작게 축소한 것과 비슷했다.[34][14] 대도(大刀|대도zho) 역시 계속 사용되었다. 명나라는 북방 유목민족이나 동남 해안의 왜구에 맞서기 위해 장도( 長刀|장도zho)나 斬馬刀|참마도zho와 같은 대형 양손도를 사용했다. 이 무기들은 청나라 때도 이름이 바뀌는 경우는 있었지만 제한적으로나마 계속 사용되었다.[35][15] 청나라 시대에는 南刀|남도zho와 같이 지역에 따라 형태나 명칭이 변형된 도검들도 나타났다. 撲刀|박도zho나 關刀|관도zho(혹은 언월도)처럼 실제로는 장병무기에 가깝지만 외날 형태의 날을 가졌기 때문에 '도'라는 명칭이 붙은 무기들도 있다.

도는 검에 비해 상대적으로 훈련이 용이하고 제작 비용이 저렴했기 때문에 보병에게 널리 보급되었다. 당시 예술 작품에서도 장교나 보병이 도를 착용한 모습을 흔히 볼 수 있다.

원나라 이후 중국의 도에는 페르시아, 인도, 튀르크 등 다른 문화권의 검에서 보이는 미적 요소들이 나타나기도 했다. 예를 들어 칼날에 정교한 조각을 새기거나, 칼날의 홈(풀러)을 따라 작은 금속 구슬이 굴러다니도록 만든 장식 등이 그것이다.[16]

중국 도검은 기본적으로 단조 방식으로 제작되었으며, 탄소 함량이 다른 강철을 조합하여 칼날 부분은 단단하게, 칼몸 부분은 유연하게 만드는 경우가 많았다. 이는 일본도의 제작 방식과 유사한 점이 있다.[19] 중국 도검, 특히 유엽도는 일본도와 비교했을 때 자루가 짧고 칼날 끝으로 갈수록 넓어지는 형태를 띠는 경우가 많으며, 두껍게 만들어져 무게가 더 나가는 경향이 있었다.

명나라 시기 왜구의 침입은 중국 도검술에도 영향을 미쳤다. 명나라 장군 척계광은 왜구가 사용하던 노타치와 같은 일본도 및 그 검술(음류)을 연구하여 이를 바탕으로 『기효신서』 중 '신유도법'(辛酉刀法)을 저술하기도 했다.

여러 중국 무술 유파에서도 도를 중요한 무기로 다루었다. 소림권의 소림도술, 태극권의 태극도, 남파 무술의 호접도, 팔괘장의 팔괘도 등이 대표적이다.

한편, 한국에서는 실제 형태가 다른 우미도를 유엽도로 잘못 부르는 경우가 종종 발견되는데, 이는 도검 문화에 대한 정확한 이해가 필요함을 보여준다.

5. 근현대

청나라 시대에 사용되던 도검 중 일부는 20세기에도 계속 사용되었으며, 실제 군사적 목적으로도 활용되었다. 특히 중일전쟁 시기에는 일본 침략군에 맞서 싸운 중국 민병들이 항일대도(抗日大刀)를 주요 무기로 사용하였다. 이와 관련하여 대도진행곡(大刀進行曲)이라는 제목의 행진곡도 만들어졌다. 장도(長刀)의 후계 도검인 묘도(苗刀) 역시 이 시기에 사용되었다. 당시 중국 군대와 애국 저항 단체들은 종종 화력이 부족했기 때문에, 이러한 도검류는 일본군에 대한 계획된 매복 공격 등에서 중요한 역할을 했다.

현대에 이르러서도 대부분의 중국 무술 학교에서는 도(刀)를 이용한 훈련을 중요하게 여기며 광범위하게 실시하고 있다. 도는 강력한 신체 단련 도구이자 다재다능한 무기로 간주된다. 또한 도를 활용한 기술은 현대 사회에서 쉽게 접할 수 있는 지팡이, 야구 방망이 등 유사한 크기의 물건을 이용한 호신술에도 응용될 수 있다. 일부 학교에서는 양손에 도를 하나씩 사용하는 쌍도(雙刀|솽다오중국어) 형태의 검술을 가르치기도 한다.

도의 적절한 길이를 측정하는 방법으로는, 도를 손에 쥐고 자루에서 칼날 끝까지의 길이가 자신의 눈썹 높이에 닿도록 하는 방식이 있으며, 일부 학교에서는 어깨 높이를 기준으로 삼기도 한다. 또는 목 중앙에서부터 팔을 뻗었을 때 그 길이에 맞추기도 한다. 일부 팔괘장이나 태극권 문파에서는 수련용으로 일반적인 도보다 훨씬 큰 형태의 도를 사용하기도 한다.

6. 종류

가장 오래된 형태의 도 유물은 중국 청동기 시대 상나라에서 발견되는 직배도(直背刀)이다. 이름처럼 등 부분이 직선이거나 약간만 휘어진 외날 칼이었다. 처음에는 청동으로 만들어졌으나, 전국시대 후기부터는 무쇠나 강철로 만들어지기 시작했다. 초기에는 양날 칼인 검에 비해 덜 사용되었지만, 한나라 시대에 기병을 중심으로 널리 쓰이기 시작하며 점차 보병에게도 보급되어 검을 대체하는 표준 무기가 되었다.[20][21] 일반적으로 도는 검보다 배우기 쉬운 무기로 여겨졌다. 후한 시기의 대표적인 도인 환수도는 주로 사각형 방패와 함께 사용되었다.

삼국시대 말기가 되면 도는 전장에서 검을 완전히 대체하게 된다. 이후 검은 주로 귀족들의 의장용 또는 호신용 무기로만 남게 되었다. 당나라 시대에는 휴대하기 편한 외날 도인 횡도와 양손으로 사용하는 장도 등이 사용되었으며, 이 시기 중국식 도는 한반도와 일본에 전파되어 각국의 도검 제작에 영향을 미쳤다.[22]

송나라 시대에는 보병용 수도(手刀)가 사용되었다. 일부 그림에는 직선 형태로 그려지기도 하지만, 《무경총요》와 같은 군사 서적에는 날이 휜 형태로 묘사되어 있어 중앙아시아 유목민의 영향을 받았을 가능성이 있다. 이 외에도 서양의 펄션과 유사한 대도(大刀),[23] 거대한 양손 도인 참마도,[24] 칼날과 자루가 모두 긴 보전도(步战刀) 등 다양한 형태의 도가 사용되었다.

13세기 몽골 제국이 원나라를 세우면서, 기마전에 유리한 유목민들의 곡도가 중국 도검에 큰 영향을 미쳤다.[25] 이러한 영향은 명나라와 청나라 시대까지 이어져 도는 더욱 유행했고 다양한 파생 형태들이 만들어졌다. 특히 허리에 차는 칼을 총칭하는 패도(佩刀) 또는 요도(腰刀)가 널리 사용되었으며, 명나라 때가 되면 패도가 검을 완전히 대체하게 된다.[26] 명나라 시기 패도는 크게 안모도, 유엽도, 편도, 우미도 네 가지 형태로 나눌 수 있다.[27][28] 이 외에도 명나라 때는 북방 유목민족이나 남해안의 왜구를 상대하기 위해 장도나 참마도 같은 대형 양손 도가 사용되었고, 이는 청나라 때까지 일부 사용되었다.[35] 청나라 때 등장한 남도(南刀) 등은 기존의 도들이 지역에 따라 변형된 것이다. 박도나 월도처럼 장병무기에 가까운 무기들도 외날이라는 특징 때문에 '도'라는 이름이 붙었다.

수 세기에 걸쳐 다양한 형태로 변화했지만, 명나라 이후의 도들은 일반적으로 적당히 휘어진 외날 형태를 가지며, 칼등 일부에도 날을 세우는 경우가 많다. 이러한 형태는 베기뿐 아니라 찌르기에도 비교적 효과적이다. 자루는 칼날과 반대 방향으로 약간 휘어 있어 특정 방식의 베기나 찌르기에 유리하도록 만들어지기도 했다. 일본도와 비교하면 자루가 짧고 칼날이 끝으로 갈수록 넓어지는 경향이 있으며, 더 두껍고 무거운 경우가 많다. 시대와 지역에 따라 형태와 사용법이 다양하며, 그중에는 이도류 전용으로 사용되는 쌍도도 있다. 제조 방식은 주로 단조 방식을 사용하며, 탄소 함량이 다른 강철을 조합하여 강도와 절삭력을 높였다.[19] 현대 중국 무술에서도 소림도술, 태극도, 팔괘도 등 다양한 도법이 전해지고 있다.

도의 종류는 치수, 형태, 용도에 따라 매우 다양하게 세분화되며, 같은 형태라도 시대나 문헌에 따라 다른 이름으로 불리거나, 반대로 다른 형태의 도검에 같은 명칭이 사용되는 경우도 있어 체계적인 분류가 어렵다.

6. 1. 단병도 (短柄刀)

한나라 시대에는 기병을 중심으로 도가 널리 사용되기 시작했고, 점차 보병에게도 보급되어 검을 대체하는 표준 무기가 되었다.[1][2] 이 시기의 대표적인 도는 환수도(環首刀)로, 자루 끝이 고리 모양인 것이 특징이다. 칼날은 곧은 직도 형태이며 길이는 85cm에서 114cm 사이였다. 주로 사각형 방패와 함께 사용되었다. 환수도는 이후 삼국시대 말기에 이르러 전장에서 검을 완전히 대체하게 된다.

수나라와 당나라 시대에는 횡도(橫刀)가 휴대 무기로 널리 쓰였다. 횡도는 장식이 없는 완전한 직선형 도로, 일본의 직도와 유사한 형태를 가졌다. 이 시기 중국식 도는 한반도와 일본으로 전파되어 양국의 도검 제작에 영향을 미쳤다.[22]

송나라 시대에는 수도(手刀)라는 보병도가 사용되었다. 일부 그림에서는 수도를 직도로 묘사하기도 하지만, 군사 기술 서적인 《무경총요》에는 곡도 형태로 그려져 있어, 중앙아시아 스텝 지역 유목민의 영향을 받았을 가능성이 제기된다. 송나라의 수도는 칼날 끝부분의 폭이 넓은 형태를 가지기도 했다.

13세기 몽골 제국의 중국 정복 이후, 원나라 시대부터 유목민들이 사용하던 곡도가 중국 도검에 큰 영향을 미쳤다.[5] 이러한 영향은 명나라와 청나라 시대까지 이어져 다양한 형태의 도가 만들어졌으며, 특히 허리에 차고 다니는 칼을 통칭하는 요도(腰刀) 또는 패도(佩刀)가 유행했다. 명나라 중기 이후 요도는 군대에서 검을 완전히 대체하게 되었다.[6] 요도는 크게 다음과 같은 네 가지 형태로 나눌 수 있다.[7][8]

- 안모도(雁毛刀): '거위털 칼'이라는 뜻으로, 전체적으로는 직선에 가깝지만 칼날 끝부분만 약간 휘어진 형태이다. 이 때문에 찌르기와 베기 모두 가능했다.[29]

- 유엽도(柳葉刀): '버들잎 칼'이라는 뜻으로, 명나라 때 처음 등장하여 가장 흔하게 사용된 형태이다. 칼날 전체가 완만하게 휘어져 있으며, 기병과 보병 모두의 주무장이었다. 여러 중국 무술 유파에서도 사용된다.[30] 한국에서는 형태가 다른 우미도를 유엽도로 잘못 부르는 경우가 많다.

- 편도(片刀): '쪼개는 칼'이라는 뜻으로, 만곡이 매우 커서 베기에 특화된 형태이다. 서양의 샴쉬르나 시미타와 비슷하게 생겼으며, 주로 산병(비정규 보병)들이 방패와 함께 사용했다.[31]

- 우미도(牛尾刀): '소꼬리 칼'이라는 뜻으로, 현대 쿵후 영화 등에서 흔히 보이는 전형적인 '중국도'의 모습이다. 19세기 초 청나라 후기에 처음 기록이 나타나며, 주로 민간에서 사용되었다. 군대에서 사용되었다는 기록은 없다.[32][33]

이 외에도 유엽도의 형태를 축소시킨 단도(短刀)도 사용되었다.[14] 한편, 명나라 시대에는 일본도를 참고하여 개발된 양손 곡도인 묘도(苗刀)도 존재했다.

6. 2. 장병도 (長柄刀)

"도(刀)"라는 명칭은 포도朴刀|푸다오중국어나 관도關刀|관다오중국어처럼 긴 자루(장병, 長柄)를 가지고 한쪽에만 날이 선 칼날을 특징으로 하는 여러 장병기(長柄器)의 이름에도 사용되었다.[15]7. 현대 우슈(武术)

'도술'(刀术|도술중국어, 병음: Dāo shù, 뜻: 도검술)은 선수들이 도(刀, 넓적칼)를 사용하여 연기를 펼치는 현대 우슈 타오루의 경쟁 종목이다. 1991년 세계 우슈 선수권 대회에서 대중적인 인기를 바탕으로 4대 주요 무기 종목 중 하나로 채택되었다.[17]

현대 우슈에서 사용되는 도는 찌르거나 베는 기술을 사용할 때 소리가 나도록 얇은 칼날로 만들어졌다. 시간이 지나면서 더 큰 소리를 내기 위해 칼날은 더욱 유연해졌고, 빠른 동작을 위해 검의 무게는 가벼워졌다. 다만, 1997년 중국 무술 협회는 국내 대회에서 모든 검에 뻣뻣한 칼날을 사용하도록 1년간 요구한 적이 있다. 또한, 초기 현대 우슈의 도는 깃발이 컸지만, 움직임의 속도와 명확성을 높이기 위해 점차 크기가 줄어들었다.

2024년 국제 우슈 연맹(IWUF) 규칙에 따르면, 도의 칼날 길이는 선수가 왼손으로 몸 옆에 수직으로 잡았을 때 귀 윗부분보다 짧아서는 안 된다. 깃발의 길이는 30cm보다 짧아서는 안 된다.[18] 같은 규칙에 따라 도술 루틴의 길이는 1분 20초에서 1분 35초 사이여야 하며[18], 다음 기술들을 포함해야 한다.

'''검술'''[18]

- 찬터우(纏頭|찬터우중국어) — 검 휘감기

- 궈나오(裹脑|궈나오중국어) — 검으로 감싸기

- 피다오(劈刀|피다오중국어) — 검 내려치기

- 자다오(扎刀|자다오중국어) — 검 찌르기

- 잔다오(斩刀|잔다오중국어) — 검 베기

- 과다오(挂刀|과다오중국어) — 검 걸어 막기

- 윈다오(云刀|윈다오중국어) — 검 구름 휘두르기

- 베이화다오(背花刀|베이화다오중국어) — 등 뒤에서 팔자 모양으로 검 휘두르기

'''보법'''[18]

- 궁부(弓步|궁부중국어) - 앞굽이

- 마부(马步|마부중국어) - 마보

- 푸부(仆步|푸부중국어) - 엎드려 딛기

- 쉬부(虚步|쉬부중국어) - 허보

- 시에부(歇步|시에부중국어) - 앉아 엇걸어 딛기

도술은 장권, 곤술, 검술, 창술과 동일한 공제 내용(A점수)과 난이도 내용 및 연결(C점수)을 따른다. 이 3점수 시스템은 2005년 국제 우슈 연맹(IWUF) 규칙 개정 이후부터 시행되었다. 필수 검술 중 찬터우(纏頭|찬터우중국어)와 궈나오(裹脑|궈나오중국어) 기술만이 공제 내용(코드 62)을 가진다.[18]

참조

[1]

harvnb

[2]

harvnb

[3]

harvnb

[4]

harvnb

[5]

harvnb

[6]

harvnb

[7]

harvnb

[8]

harvnb

[9]

harvnb

[10]

harvnb

[11]

harvnb

[12]

harvnb

[13]

harvnb

[14]

harvnb

[15]

harvnb

[16]

harvnb

[17]

웹사이트

Results

http://www.iwuf.org/[...]

2021-01-09

[18]

웹사이트

Wushu Taolu Competition Rules and Judging Methods (2024)

https://www.iwuf.org[...]

2024-09-14

[19]

서적

武器と防具 <中国編>

新紀元社

[20]

harvnb

[21]

harvnb

[22]

harvnb

[23]

harvnb

[24]

harvnb

[25]

harvnb

[26]

harvnb

[27]

harvnb

[28]

harvnb

[29]

harvnb

[30]

harvnb

[31]

harvnb

[32]

harvnb

[33]

harvnb

[34]

harvnb

[35]

harvnb

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com