랑고바르드 왕국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

랑고바르드 왕국은 568년 랑고바르드족이 이탈리아를 침공하여 건국한 왕국이다. 북이탈리아를 중심으로 팽창하며 베네치아, 롬바르디아, 사부아 지방을 차지했다. 랑고바르드 왕국은 초기에는 여러 공작들이 할거하는 봉건적 체제였으나, 점차 중앙 집권화되었다. 7세기에는 가톨릭으로 개종하고 로마와 융합을 시도했으나, 8세기 중반 이후 쇠퇴하여 774년 프랑크 왕국에 의해 멸망했다. 멸망 이후에도 롬바르디아라는 명칭은 사용되었으며, 남쪽의 베네벤토 공국은 멸망을 방관하며 살아남아 랑고바르드 왕국의 정통성을 자칭하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 왕국 - 그레이트브리튼 왕국

1707년 연합법으로 잉글랜드 왕국과 스코틀랜드 왕국이 합쳐져 탄생한 그레이트브리튼 왕국은 단일 의회와 정부를 가진 국가였으며, 1801년 아일랜드 왕국과 통합되어 그레이트브리튼 아일랜드 연합왕국이 되었다. - 왕국 - 이라크 왕국

이라크 왕국은 제1차 세계 대전 이후 오스만 제국에서 분리된 이라크 지역에 1932년부터 1958년까지 존재했던 하심 왕조 국가로, 파이살 1세가 초대 국왕으로 건국되었으나 정치적 불안정과 영국의 영향력으로 혼란을 겪다 1958년 7월 14일 혁명으로 멸망했다.

2. 역사

동로마 제국은 6세기 553년에 로마 황제 유스티니아누스 1세가 동고트 왕국을 멸망시키고 이탈리아를 다시 로마 제국 영토로 만들었다. 유스티니아누스 황제의 재정복으로 이탈리아 반도는 다시 로마 황제의 지배를 받게 되었다. 그러나 565년 유스티니아누스가 죽은 후, 동로마 제국은 사산 왕조 페르시아 제국과의 전쟁으로 서방에 신경 쓸 여유가 없었다. 이 틈을 타 알보인이 이끄는 롬바르드족이 알프스 산맥을 넘어 이탈리아에 침입하여 569년에 북이탈리아를 동로마 제국으로부터 빼앗고 왕국을 건국했다. 수도는 파비아에 두었다. 이후에도 북이탈리아·중부이탈리아를 동로마 제국으로부터 빼앗고, 로마 시를 포위하는 등 로마 교황에게 압력을 가했다. 그러나 로마 교황 하드리아누스 1세가 프랑크 왕 카를(후의 샤를마뉴)에게 원조를 요청하고, 이에 응한 카를에 의해 773년부터 공격을 받아 파비아가 함락되었고, 국왕 데시데리우스는 포로가 되어 774년에 롬바르드 왕국은 멸망했다. 이후 카를이 롬바르드 왕을 겸하게 되었다.

랑고바르드 왕국의 역사는 초기, 전성기, 쇠퇴기로 나눌 수 있다.

초기(6세기 후반 ~ 7세기 초)에는 랑고바르드족이 이탈리아를 침공하여 왕국을 건설하고 세력을 확장했다. 568년 알보인이 이탈리아를 침공하여 파비아를 중심으로 정착하였고, 이후 베네치아, 롬바르디아, 사부아 지방을 차지하며 왕국을 건설했다. 남쪽으로는 스폴레토, 베네벤토 지방을 차지해 대공국을 세우고 이탈리아 반도 전역에 영향을 끼쳤다.[42]

전성기(7세기 초 ~ 8세기 중반)에는 랑고바르드 왕국은 영토를 확장하고 법전을 편찬하는 등 발전을 이루었다. 아길울프 왕 시기에는 가톨릭으로 개종하였고[42], 로타리 왕은 리구리아, 코르시카, 베네치아 주변 지역을 점령하고 로타리 법전을 편찬했다. 리우트프란트 왕은 동로마 제국의 내분을 틈타 라벤나를 점령하고, 샤를 마르텔과 동맹을 맺어 무슬림과 싸웠으며, 코르시카 섬을 복속시켰다. 또한 로타리 법전에 여성과 빈민의 권리를 인정하는 조항을 추가했다.

쇠퇴기(8세기 중반 ~ 8세기 후반)에는 왕위 계승 분쟁과 프랑크 왕국의 침입으로 멸망했다. 리우트프란트 사후 왕위 계승 분쟁이 잦아졌고, 751년 아이스툴프 왕이 라벤나를 점령하여 이탈리아 통일을 꾀했으나, 754년 프랑크 왕국의 피핀에게 알프스 지방 영토를 빼앗겼다.[42] 773년 카롤루스 대제가 침공하여 774년 랑고바르드 왕국은 멸망했다.[42]

2. 1. 초기 (6세기 후반 ~ 7세기 초)

568년 랑고바르드족 부족장 알보인이 아드리아해 상류 지역을 거쳐 동로마 제국령 이탈리아를 침공하여 파비아를 중심으로 랑고바르드 평원에 정착했다.동로마 제국 세력이 이슬람 등 주변 세력의 위협을 받아 이탈리아 반도에 대한 군사 행동을 단행할 가능성이 줄어들자, 랑고바르드족은 팽창을 거듭해 베네치아, 롬바르디아, 사부아 지방을 차지해 랑고바르드 왕국을 건설했다.

랑고바르드 왕국의 두 공은 남쪽으로 원정에 착수해 스폴레토, 베네벤토 지방을 차지해 대공국을 세웠다. 두 공들은 자신들 지역에서 거의 왕처럼 독립적으로 통치하면서, 714년까지 파비아에 거점을 둔 랑고바르드 왕과 여러 공들 사이에 치열한 권력 투쟁을 벌였다. 이로써 랑고바르드 세력은 이탈리아 반도 전역에 영향을 끼쳤다.[42]

572년, 파비아가 함락되고 왕궁으로 승격된 후, 알보인 왕은 그의 아내 로사무네와 연인 귀족 헬미키스가 일부 게피드족과 롬바르드족 전사들과 결탁하여 베로나에서 꾸민 음모에 의해 암살당했다. 그러나 헬미키스와 로사무네가 암살된 알보인을 대신하여 권력을 장악하려는 시도는 롬바르드 공국들로부터 거의 지지를 얻지 못했고, 그들은 라벤나에서 결혼하기 전에 비잔티움 영토로 함께 도망쳐야 했다.

572년 후반, 35명의 공작들이 파비아에 모여 클레프 왕을 추대하였다. 새로운 군주는 왕국의 영토를 확장하여 투스키아 정복을 완료하고 라벤나를 포위 공격하였다. 클레프는 알보인의 정책을 꾸준히 추구하여 오스트로고트와 비잔티움 지배 시대에 확고히 자리 잡은 법적·행정적 제도를 파괴하려 하였다. 그는 그들의 토지를 점령하고 자산을 획득함으로써 많은 라틴 귀족들을 제거함으로써 이를 달성하였다. 그러나 그 역시 574년 암살당했는데, 아마 비잔티움과 결탁한 그의 수행원 중 한 사람에 의해 살해당했다.

클레프 암살 후 새로운 왕이 임명되지 않았고, 10년 동안[6] 공작들이 각자의 공국에서 절대 군주로 통치하였다. 이 단계에서 공작들은 단순히 랑바르드인들의 다양한 파라(가문)의 우두머리였다. 아직 도시와 굳게 연결되지 않은 그들은, 명목상 자신의 권위 아래 있는 전사들이 약탈을 허용하도록 압박했기 때문에 단순히 독자적으로 행동했다. 이러한 불안정한 상황은 시간이 지남에 따라 지속되어 침략까지 거의 유지되었던 로마-이탈리아 정치 행정 구조의 최종 붕괴로 이어졌다. 그리하여 같은 로마-이탈리아 귀족들이 민정 행정의 책임을 유지하였다(카시오도루스와 같은 인물이 그 예이다).

이탈리아에서 랑바르드인들은 이전의 혈통을 대신하여 처음에는 지배 계급으로 자리 잡았고, 이후 이전의 혈통들은 멸절되거나 추방되었다. 토지의 생산물은 그것을 경작하는 그의 로마 신민에게 할당되었고, 랑바르드인들에게는 3분의 1(''tertia'')의 농작물이 주어졌다. 수익은 개인에게 주어진 것이 아니라, 그것을 홀(이탈리아 토포니미에서 여전히 사용되는 용어)에서 관리하는 가문에게 주어졌다. 반쯤 농노 상태의 농민들이 경작하는 대규모 농장에 중점을 둔 후기 고대의 경제 체제는 혁신되지 않았지만, 새로운 통치자들에게 이익이 되도록 수정되었다.[7]

574년에 랑고바르드인 일부가 프로방스에 침공하였으나, 프랑크 왕국의 역침공을 불러들이면서 북이탈리아는 위기적인 상황에 처하였다. 이때 공작들은 클레프의 아들 아우타리를 왕으로 선출하였고, 그가 공물을 지불함으로써 프랑크 군대는 일단 철수하였다.

2. 2. 전성기 (7세기 초 ~ 8세기 중반)

616년 아기울푸스(Agilulf) 사후 아달로알두스(Adaloaldus)가 왕위를 계승했지만, 왕비 테오델린다(Theodelinda)가 실권을 장악했다. 테오델린다는 가톨릭 신앙에 열심이었고, 교황 그레고리오 1세와도 친분이 두터웠다. 아기울푸스가 아리우스파를 버리고 가톨릭으로 개종한 것도 그녀의 영향이었다.[42]626년 아달로알두스는 의형인 아리오알두스(Ariovoldus)에 의해 암살당했고, 아리오알두스는 왕위에 올랐다. 아리오알두스는 아리우스파 신자였다.

636년 아리오알두스가 죽자, 그의 왕비 쿤디베르가(グンディベルガ)와 결혼한 로타리(ロターリ, Rothari)가 왕으로 선출되었다. 로타리는 동방에서 이슬람교도와 싸우고 있던 동로마 제국의 지배가 느슨해진 틈을 타 영토를 적극적으로 확장하여 리구리아, 코르시카, 베네치아 주변 지역 등을 탈취하였다. 또한 로타리는 643년에 「로타리 왕의 칙령」(Edictum Rothari), 소위 로타리 법전을 편찬하였는데, 이것은 랑고바르드족의 법 관습을 기록한 것이다. 로타리는 랑고바르드 왕국의 최전성기를 이룩하였으나, 652년 그의 사후 왕국은 급속히 분열되어 약화되었다.

그 후 북쪽 롬바르드 왕국에서는 단기간에 왕위가 변하는 일이 계속되었지만, 712년에 리우트프란트(Liutprand)가 왕위에 오르자 동로마 제국 내분을 이용하여 영토를 확장했다.

동로마 제국 황제 레온 3세가 성상 파괴 운동(이코노클라즘, Iconoclasm)을 시작하자, 교황 그레고리오 2세는 이에 반발하여 황제와 대립했고, 마침 이슬람교도와의 전쟁의 중과세에 시달리던 많은 이탈리아 도시들도 제국의 지배에 저항했다. 이러한 방비의 약화를 틈타 리우트프란트는 동로마 영토로 침공하여, 730년경에는 라벤나를 점령했다.

리우트프란트는 샤를 마르텔과 동맹을 맺어 무슬림과도 싸웠고, 725년경에는 무슬림 지배하의 코르시카 섬을 복속시켰다. 또한 리우트프란트 시대에 로타리 법전에는 새로운 153개 조항이 추가되었는데, 여기에는 여성과 빈민의 억압에 저항하는 일정한 권리를 인정하는 내용이 포함되어 있다.

리우트프란트 이후에도 단명하는 왕들이 계속되었지만, 749년에 즉위한 아이스툴프(Aistulf)는 정력적이어서 751년에 라벤나를 제압하고 이탈리아 반도를 거의 통일했다. 그러나 754년과 757년 두 차례에 걸쳐 교황 스테파노 2세의 간청을 받은 피핀 3세가 이탈리아에 침입하자, 이러한 정복지는 탈환되었다.

2. 3. 쇠퇴와 멸망 (8세기 중반 ~ 8세기 후반)

리우트프란트 사후, 왕위 계승 분쟁이 잦아지면서 왕국은 쇠퇴하기 시작했다. 749년 라트키스 왕은 펜타폴리스 공국을 공격했으나, 자카리아의 설득을 받아 물러났다.[42] 751년 아이스툴프 왕은 라벤나를 점령하여 동로마 제국의 세력 근거지를 없애고 이탈리아의 정치적 재통일을 꾀했으나, 754년 프랑크 왕국의 피핀에게 알프스 지방 영토를 빼앗겼다.[42]759년 베네벤토, 스폴레토 공국이 교황 스테파노 3세와 연합하여 랑고바르드 왕국에서 이탈해 프랑크 왕국에 가담하자, 데시데리우스는 군대를 일으켜 베네벤토의 반란을 진압했다.[42] 768년 데시데리우스의 딸 데시데라타와 카롤루스 1세의 혼담이 오갔으나, 교황 스테파노 3세의 반대로 영토 반환 약속을 파기했다.[42] 770년 데시데라타는 카롤루스와 결혼했으나 1년 만에 이혼당했고, 데시데리우스는 교황 하드리아노 1세를 공격하고 펜타폴리스를 침공했다.[42]

773년 카롤루스 대제가 알프스산맥을 넘어 침공하여 모르타라에서 랑고바르드족을 크게 격파하고 수도 티키눔(오늘날의 파비아)까지 진격했다.[42] 774년 6월, 데시데리우스는 항복하고 코르비 수도원으로 은거하여 그곳에서 생을 마감했다.[42] 데시데리우스의 아들 아델키스는 동로마 제국으로 도망쳐 왕위 복귀를 꾀하며 여생을 보냈다.[42]

3. 정치

롬바르드 왕국은 초기에는 왕권이 약하고 여러 공작들이 각 지역을 다스리는 형태였다. 그러나 점차 왕의 힘이 강해지면서 중앙으로 권력이 집중되는 모습을 보였다.

왕은 법을 만들고 이를 시행하는 권한을 가진 왕국의 최고 통치자였다. 가장 오래된 롬바르드 법전인 《로타리 칙령》에는 인장 사용에 대한 언급이 있을 수 있지만, 라키스 통치 시대에 이르러서야 인장이 왕실 행정의 필수적인 부분이 되었다.

공작들은 각 지역을 다스리는 지방관으로서 왕에게 충성을 맹세했지만, 때로는 반란을 일으키기도 했다. 572년 파비아 함락 후 알보인 왕이 암살당하자, 롬바르드 공국들은 헬미키스와 로사무네의 권력 장악 시도에 거의 지지를 보내지 않았다.[3] 572년 후반, 35명의 공작들이 클레프를 왕으로 추대하였으나, 클레프 역시 574년 암살당했다. 이후 10년 동안[6] 공작들이 각자의 공국에서 절대 군주로 통치하였다.

10년간의 공위(空位) 이후, 강력한 중앙집권적인 군주제의 필요성이 대두되었다. 584년 공작들은 아우타리를 왕으로 옹립하고, 자신의 재산 절반을 넘겨주었다.[8] 아우타리는 롬바르드족을 재편성하고 이탈리아 내 정착을 안정시켰으며, 오스트로고트 왕들처럼 "플라비우스" 칭호를 사용하여 롬바르드 영토 내 모든 로마인의 수호자임을 선포하려 했다.[9]

아우타리 사후, 투린 공작 아길울프가 왕위를 계승했다. 594년 일부 공작들의 반란이 예방된 후, 아길울프와 테오델린다는 국경을 확보하고 이탈리아 영토에 대한 지배력을 강화하는 정책을 추진했다. 아길울프는 왕권 강화를 위해 공국들을 안정적으로 영토 분할하는 새로운 개념으로의 이행을 추진했다. 각 공국은 단순한 파라의 수장이 아닌 왕실 관리이자 공적 권력의 수탁자인 공작이 이끌었다. 공작과 함께 소규모 관리인 ''스쿨다히''와 가스탈드가 공적 권력 관리에 참여했다.[11]

시간이 지남에 따라 왕국의 주요 도시들에 롬바르드 공국들이 생겨났다. 공작들은 주로 군 사령관이었으며 영토에 대한 통제를 확보하고 가능한 반격으로부터 보호하는 임무를 맡았다. 그러나 이러한 공국들의 집합은 정치적 분열에 기여했고 롬바르드 왕권의 구조적 약점의 씨앗을 뿌렸다.[5]

4. 법

롬바르드 왕국의 법은 롬바르드족의 관습법을 바탕으로 로마법의 영향을 받아 발전했다. 643년 파비아에서 열린 군대 회의인 가이레친크스[18]에서 공포된 로타리 칙령은 라틴어로 쓰여졌으며, 게르만 민족의 초기 게르만 법 규칙과 관습을 통합하고 성문화했다. 이 칙령은 롬바르드족에 대한 라틴어의 영향력 증가를 보여주는 중요한 혁신 또한 도입했는데, 상해나 살인에 대한 보상금인 ''베르길트''를 증가시킴으로써 사적 복수를 억제하려고 시도했고, 사형의 사용에 대한 엄격한 제한도 포함되어 있었다.[17]

로타리 왕 이후, 리우트프란트 왕 시대에는 로타리 법전에 새로운 153개 조항이 추가되었다. 여기에는 여성과 빈민의 억압에 저항하는 일정한 권리를 인정하는 내용이 포함되어 있었다.[41] 이는 당시 사회에서 진보적인 측면으로 평가할 수 있다.

5. 종교

롬바르드족은 원래 아리우스파 기독교를 믿었으나, 7세기 초 가톨릭으로 개종하면서 로마와의 융합을 시도했다. 테오델린다 왕비는 가톨릭 신앙에 열심이었고, 교황 그레고리오 1세와도 친분이 두터웠으며, 성 콜룸바누스의 수도원 설립을 지원했다. 아기울푸스가 아리우스파를 버리고 가톨릭으로 개종한 것도 그녀의 영향이었다.[22]

역대 국왕들은 삼장 논쟁에서 삼장서를 지지하여 분리된 밀라노와 아퀼레이아 교회와 로마 교회 간의 조정을 위해 노력했다. 삼장서란 모프수에스티아의 테오도로스의 저서, 키로스의 테오도레토스가 알렉산드리아의 키릴로스에 대한 반론, 에데사의 이바스가 테오도로스를 칭찬하는 편지를 가리킨다. 단성설과 칼케돈파의 대립에서 단성설 측은 이 삼장서가 네스토리우스파적인 이단에 물들어 있다고 주장하며, 칼케돈 공의회가 이단임에도 이러한 책들을 비판하지 않았다고 비난했다. 유스티니아누스 1세는 543년과 545년에 삼장서를 이단으로 규정하는 칙령을 발표했지만, 이에 교황 비길리오를 비롯한 서방 교회가 반발했다. 유스티니아누스는 비길리오를 콘스탄티노폴리스로 초청하여 설득하려 했고, 비길리오는 태도를 바꿔 삼장서를 비난하게 되었지만, 서방 주교들은 오히려 교황을 비난하며 파문했고, 비길리오는 동요하여 삼장서 비판을 철회했다. 553년 제2차 콘스탄티노폴리스 공의회에서 삼장서를 이단으로 규정하는 칙령이 발표되어 이 문제의 최종 결론이 도출되었지만, 서방 교회에서는 이를 인정하지 않았다. 특히 삼장서를 적극적으로 지지하고 로마 교황의 모호한 태도를 비난하는 일파는 아퀼레이아 주교 마케도니우스를 중심으로 아퀼레이아에서 교회 회의를 열고, 독자적인 총주교를 세워 독립했다. 이 "삼장서 분열"은 658년까지 지속되었다.

626년에 아달로알두스는 의형인 아리오알두스에 의해 암살당했고, 아리오알두스는 왕위에 올랐다. 이 찬탈의 배경에는 동로마 제국과의 화해 정책에 대한 롬바르디아 무인들의 불만이 있었던 것으로 추측된다. 아리오알두스는 아리우스파 신자였다.

바이에른 왕조가 왕위에 복귀했고, 가톨릭 신자인 아리페르트 1세는 아리우스파를 억압했다. 쿠니페르트는 친가톨릭적인 어조로 왕국의 평화를 유지하는 사업을 계속했으며, 698년 파비아에서 소집된 공의회는 파문당한 세 장을 가톨릭교회로 재통합하는 것을 승인했다.

6. 문화

오랫동안 지속된 "암흑기"에 대한 편향된 역사 서술은 롬바르드 왕국에 그림자를 드리워 그 시대 작가들의 관심을 멀어지게 했다. 6세기부터 8세기 사이 이탈리아를 배경으로 한 문학 작품은 거의 없다. 그 중에서도 주목할 만한 예외는 줄리오 체사레 크로체(Giulio Cesare Croce)와 알레산드로 만조니(Alessandro Manzoni)의 작품들이다.[1] 최근에는 프리울리 출신 작가 마르코 살바도르(Marco Salvador)가 롬바르드 왕국을 배경으로 한 3부작 소설을 발표했다.

레토르비도(Retorbido) 출신의 겸손하고 영리한 농부 베르톨도(Bertoldo/Berthold)는 알보인 통치 시대(568-572)에 살았으며, 중세와 근세 초기 내내 많은 구전 전통에 영감을 주었다. 17세기 학자 줄리오 체사레 크로체는 그의 저서 Le sottilissime astutie di Bertoldoit ("베르톨도의 영리한 계략들")(1606)에서 영감을 얻었고, 1608년에는 베르톨도의 아들에 관한 Le piacevoli et ridicolose simplicità di Bertoldinoit ("즐겁고 우스꽝스러운 베르톨디노의 단순함들")을 추가했다.[1]

1620년에는 시인이자 작곡가인 아드리아노 반키에리(Adriano Banchieri) 수도사가 속편 Novella di Cacasenno, figliuolo del semplice Bertoldinoit ("단순한 베르톨디노의 아들 카카세노의 이야기")를 발표했다. 그 이후로 이 세 작품은 보통 Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno|nocat=trueit 라는 제목으로 한 권에 묶여 출판된다.[1]

롬바르디아 왕국의 멸망 직전을 배경으로 한 알레산드로 만조니의 비극 ''아델키''는 롬바르드 왕국의 마지막 왕 데지데리우스와 그의 자녀 에르맹가르데(실제 이름은 데지데라타), 아달기스의 이야기를 다룬다. 딸 에르맹가르데는 샤를마뉴의 전처였고, 아들 아달기스는 프랑크 침략에 맞서 롬바르디아 왕국을 끝까지 지킨 마지막 수호자였다. 알레산드로 만조니는 롬바르디아 왕국을 배경으로 하여 등장인물(작품의 실질적인 중심)에 대한 해석을 조정하였고, 고전 시대의 영광 이후 야만적인 시대라는 당시 지배적인 이미지를 재현하면서 롬바르디아인들이 이탈리아 민족 통일과 독립의 길을 열었다는 점을 부각했다.[1]

크로체와 반키에리의 이야기에서 영감을 받아 초기 롬바르드 왕국(매우 자유롭게 해석됨)을 배경으로 한 영화 세 편이 있다.[1]

- '''베르톨도, 베르톨디노 에 카카세노''' (1936), 조르조 시모넬리 감독

- '''베르톨도, 베르톨디노 에 카카세노''' (1954), 마리오 아멘돌라와 루제로 마카리 감독

- '''베르톨도, 베르톨디노 에 카카세노''' (1984), 마리오 모니첼리 감독

세 영화 중 가장 유명한 것은 마지막 작품으로, 우고 토냐치(베르톨드), 마우리치오 니케티(어린 베르톨드), 알베르토 소르디(치폴라 신부), 렐로 아레나(알보인 왕) 등이 출연했다.[1]

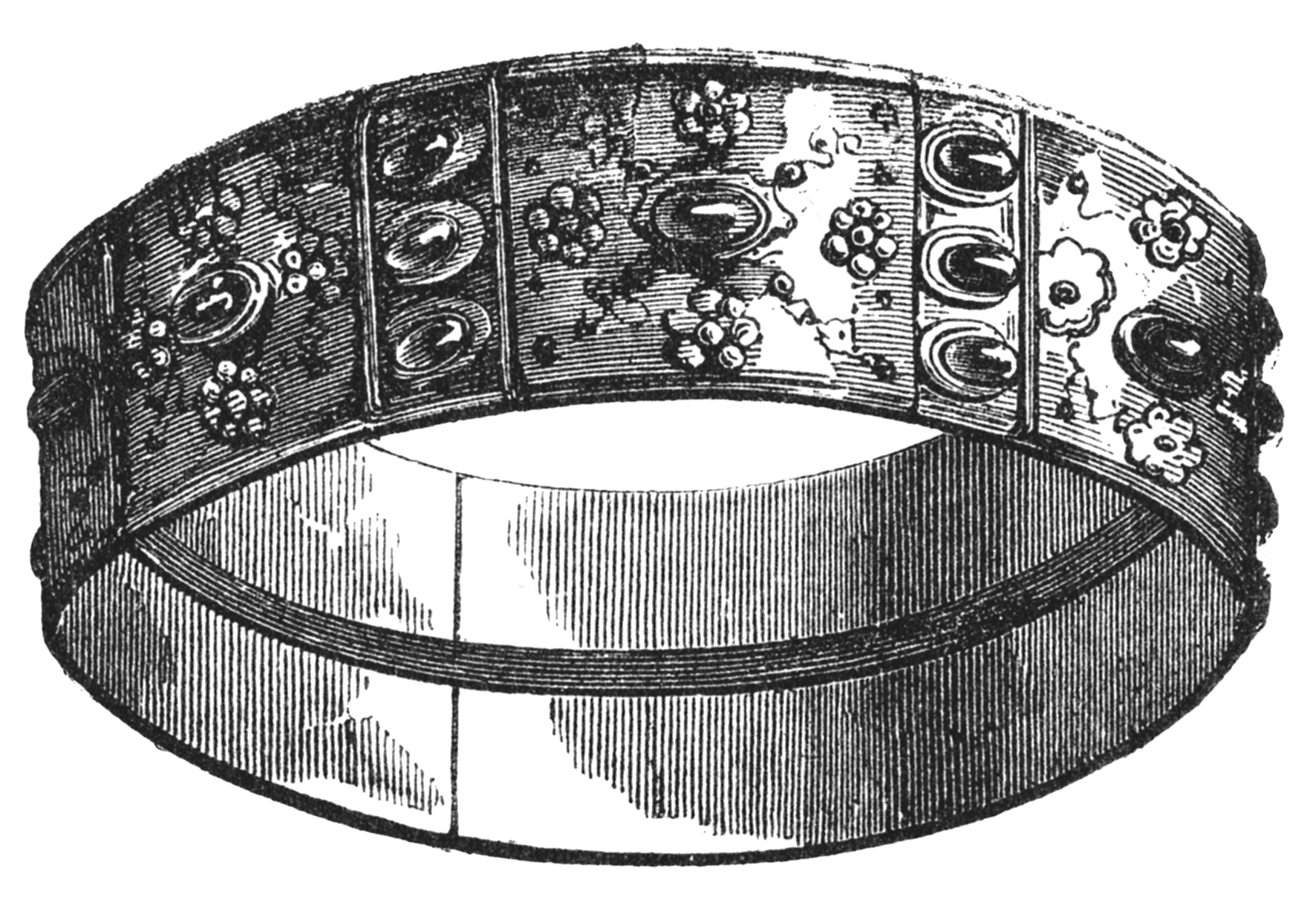

역대 롬바르드 왕이 착용했던 “철의 왕관”이라 불리는 왕관이 있다. 이것은 롬바르드 왕국 멸망 후에는 샤를마뉴 대제를 비롯하여 롬바르디아 왕(즉, 북이탈리아 왕)을 겸한 신성 로마 제국 황제의 대관식에 사용되었고, 후세에는 나폴레옹 보나파르트와 오스트리아 황제 프란츠 요제프 1세도 이것을 쓰고 즉위했다.[1]

7. 멸망 이후

774년 카롤루스 대제가 이끄는 프랑크 왕국에 의해 랑고바르드 왕국이 멸망했지만, 랑고바르드족의 문화와 법은 이후 이탈리아 역사에 큰 영향을 미쳤다. 랑고바르드 왕국 멸망 후에도 "랑고바르드" 또는 "롬바르드(롬바르디아)"라는 명칭은 962년까지 사용되었다.[1] 오토 1세가 신성 로마 황제로 즉위한 이후에는 이탈리아의 통치자를 로마 왕 또는 이탈리아의 왕으로 칭했다.[2]

크레프 왕 사후 10년 동안 롬바르드 공들은 합의 정치를 통해 왕국을 운영했고, 이 기간 동안 지방 공들의 세력이 강해졌다.[3] 특히 중부 이탈리아의 스폴레토 공국과 남부 이탈리아의 베네벤토 공국은 동로마 제국에 의해 북이탈리아 랑고바르드 왕국의 중앙으로부터 고립되어 자립성이 높았다.[4] 베네벤토 공 아리스 1세는 칼라브리아와 연안 도시를 제외한 남이탈리아 대부분을 평정하고 광대한 영토를 지배했다.[5]

그리모알도 1세는 왕위 계승 다툼을 이용하여 랑고바르드 왕위를 획득하고 랑고바르드족을 통일했지만,[6] 그의 사후 두 아들이 왕위와 공위를 분할하면서 다시 분리되었다.[7] 랑고바르드 왕위를 계승한 기리발두스는 1년 만에 왕위를 빼앗기고 랑고바르드족의 통일은 무너졌다.[8]

데시데리우스 왕은 카롤루스 대제의 동생 카를만과 손을 잡고 프랑크 왕국의 정치에 개입하려 했고, 교황령을 공격하여 영토 확장을 꾀했으나, 773년 카롤루스 대제의 이탈리아 원정을 초래했다.[9] 774년 수도 파비아가 함락되고 데시데리우스는 폐위되었으며, 카롤루스 대제가 랑고바르드 왕을 겸하게 되면서 랑고바르드 왕국은 실질적으로 멸망했다.[10]

한편, 베네벤토 공국은 774년 랑고바르드 왕국 멸망에도 불구하고 살아남아 8세기 후반에는 랑고바르드 왕국의 정통성을 자처하며 베네벤토 후국으로 칭하게 된다.[11] 베네벤토 후국의 지방 관리는 가스타르디우스가 담당했지만, 이들은 점차 독립하려 했고, 베네벤토 후국은 분권화되기 시작했다.[12] 839년 베네벤토 후 시칼두스가 암살된 후 후계 다툼이 일어났고, 849년에는 살레르노 후국이 분리되었다.[13]

861년 살레르노 공국의 유력자였던 카푸아 백작이 독립하여 카푸아 백작령을 형성했지만, 900년 카푸아 백작 아테누르포 1세가 베네벤토 공작에 즉위하면서 카푸아-베네벤토 공국이 성립되었다.[14] 이 통합 공국은 982년까지 지속되었지만, 그 후 베네벤토 공국과 카푸아 공국으로 분열되면서 랑고바르드 삼공국이 성립되었다.[15]

8. 역대 국왕

알보이누스가 572년에 암살되고, 왕위를 계승한 클레프도 574년에 암살되면서 랑고바르드 왕국은 30명 이상의 공작들이 지배하는 연합체로 변화하였다.[41] 이 시기는 왕이 존재하지 않아 여러 공작의 시대라고 불린다. 이 시기에는 각 공작들이 자신의 공국을 다스렸다.

574년, 랑고바르드인 일부가 프로방스에 침공하였으나, 프랑크 왕국의 역침공을 받아 북이탈리아는 위기에 처했다. 이때 공작들은 클레프의 아들 아우타리를 왕으로 선출하였고, 아우타리는 프랑크 군대에 공물을 지불하여 일단 철수시켰다.

626년에 아달오알두스는 의형인 아리오알두스에 의해 암살당했고, 아리오알두스는 왕위에 올랐다. 이 찬탈의 배경에는 동로마 제국과의 화해 정책에 대한 롬바르디아 무인들의 불만이 있었던 것으로 추측된다. 아리오알두스는 아리우스파 신자였다.

636년, 아리오알두스가 죽자, 그의 왕비 쿤디베르가와 결혼한 로타리가 왕으로 선출되었다. 로타리는 동로마 제국이 동방에서 이슬람교도와 싸우느라 느슨해진 틈을 타 리구리아, 코르시카, 베네치아 주변 지역 등을 적극적으로 탈취하였다. 643년에는 랑고바르드족의 법 관습을 기록한 「로타리 왕의 칙령」(로타리 법전)을 편찬하였다. 로타리는 랑고바르드 왕국의 최전성기를 이룩하였으나, 652년 그가 죽은 후 왕국은 급속히 분열되어 약화되었다.

그의 아들 로도알두스는 단명하였고, 653년 아길로르핑가의 아리페르투스 1세에게 왕위가 넘어갔다. 661년 아리페르투스 1세가 죽자 왕국은 두 아들에게 분할되었는데, 이는 내분을 야기하여 662년 베네벤토 공작 그리모알두스 1세가 왕위를 차지하게 되었다.

쿠니페르투스가 700년에 사망하면서 왕조 위기가 시작되었다. 미성년자인 쿠니페르투스의 아들 리우트페르투스의 계승은 토리노 공작 라긴페르투스의 즉각적인 도전을 받았다. 라긴페르트는 노바라에서 리우트페르트의 지지자들(아스티 공작 안스프란트와 베르가모 공작 로타리트)을 물리치고 701년 초에 왕위를 차지했다. 그러나 그는 겨우 8개월 만에 죽어 왕위를 그의 아들 아리페르투스 2세에게 남겼다.

안스프란트와 로타리트는 즉시 반응하여 아리페르트를 투옥하고 왕위를 리우페르트에게 돌려주었다. 그러나 아리페르트는 탈출하여 라이벌의 지지자들과 맞섰다. 702년 파비아에서 그들을 물리치고 리우페르트를 투옥하고 왕위를 차지했다. 얼마 후, 그는 마침내 반대파를 제압했다. 로타리트를 죽이고 그의 공국을 진압했으며 리우페르트를 물에 빠뜨려 죽였다. 안스프란트만이 바이에른으로 피신하여 탈출하는 데 성공했다. 이후 아리페르트는 프리울리 공작 코르불루스의 새로운 반란을 진압하고 강력한 친가톨릭 정책을 채택했다.

712년 안스프란트는 바이에른에서 모은 군대를 이끌고 이탈리아로 돌아와 아리페르트와 충돌했다. 전투는 불확실했지만 왕은 비겁하게 행동했고 그의 지지자들에게 버려졌다.[23] 그는 프랑크 왕국으로 탈출하려다가 티치노 강에서 자신이 가지고 있던 금의 무게 때문에 강바닥으로 끌려가 익사했다.[23] 그와 함께 바이에른 왕조의 롬바르드 왕국에서의 역할은 끝났다.

그 후 북쪽 롬바르드 왕국에서는 단기간에 왕위가 변하는 일이 계속되었지만, 712년에 리우트프란두스(Liutprand)가 왕위에 오르자 동로마 제국 내분을 이용하여 영토를 확장했다.

동로마 제국 황제 레온 3세(Leon III)가 성상 파괴 운동(이코노클라즘, Iconoclasm)을 시작하자, 교황 그레고리우스 2세(Gregorius II)는 이에 반발하여 황제와 대립했고, 마침 이슬람교도와의 전쟁의 중과세에 시달리던 많은 이탈리아 도시들도 제국의 지배에 저항했다. 이러한 방비의 약화를 틈타 리우트프란두스(Liutprand)는 동로마 영토로 침공하여, 730년경에는 라벤나(Ravenna)를 점령했다.

동로마 제국은 교황 그레고리우스 3세(Gregorius III)의 즉위 후, 베네치아(Venezia)의 협력을 얻어 734년에 라벤나를 탈환했다.

리우트프란두스(Liutprand)는 샤를 마르텔(Karl Martel)과 동맹을 맺어 무슬림과도 싸웠고, 725년경에는 무슬림 지배하의 코르시카 섬(Corsica)을 복속시켰다. 710년부터 730년 사이에는 사르데냐 섬(Sardegna)에 있던 아우구스티누스(Augustinus)의 유해가 파비아(Pavia)로 옮겨져 산 피에트로 대성당에 안치되었다.

또한 리우트프란두스(Liutprand) 시대에 로타리 법전(법령, 로타리우스 법전)에는 새로운 153개 조항이 추가되었는데, 여기에는 여성과 빈민의 억압에 저항하는 일정한 권리를 인정하는 내용이 포함되어 있다.

리우트프란두스(Liutprand) 이후에도 단명하는 왕들이 계속되었지만, 749년에 즉위한 아이스툴푸스(Aistulf)는 정력적이어서 751년에 라벤나를 제압하고 이탈리아 반도를 거의 통일했다. 그러나 754년과 757년 두 차례에 걸쳐 교황 스테파누스 2세(Stephanus II)의 간청을 받은 피핀 3세(Pippin III)가 이탈리아에 침입하자, 이러한 정복지는 탈환되었다.

8. 1. 레팅 왕조

- 알보이누스 (568년–572년)

- 클레프 (572년–574년)

- 10년간의 공백기

- 아우타리 (584년–590년)

- 아길룰푸흐 (591년–616년경)

- 아달오알두스 (616년경-626년경)

- 아리오알두스 (626년경–636년)

- 로타리 (636년–652년)

- 로도알두스 (652년–653년)

- 아리페르투스 1세 (653년–661년)

- 베르타리두스와 고데페르투스 (661년–662년)

- 그리모알두스 (662년–671년)

- 베르타리두스 (671년–688년) (복위)

- 알라히스 (688년–689년) (반란)

- 쿠니페르투스 (688년–700년)

- 리우트페르투스 (700년–701년)

- 라긴페르투스 (701년)

- 아리페르투스 2세 (701년–712년)

- 안스프란두스 (712년)

- 리우트프란두스 (712년–744년) (복위)

- 힐데프란두스 (744년)

- 라트키스 (744년–749년)

- 아이스툴푸스 (749년–756년)

- 데시데리우스 (756년–774년)

8. 2. 가우시 왕조

''10년간의 공백기''

- 아우타리 (584년–590년)

- 아길룰푸흐 (591년–616년경)

- 아달오알두스 (616년경-626년경)

몬차 대성당안에 보관되어 있는 랑고바르드의 철제 왕관 - 아리오알두스 (626년경–636년)

- 로타리 (636년–652년)

- 로도알두스 (652년–653년)

- 아리페르투스 1세 (653년–661년)

- 베르타리두스와 고데페르투스 (661년–662년)

- 그리모알두스 (662년–671년)

- 베르타리두스 (671년–688년), 추방에서 돌아와 복위

- 알라히스 (688년–689년), 반란

- 쿠니페르투스 (688년–700년)

- 리우트페르투스 (700년–701년)

- 라긴페르투스 (701년)

- 아리페르투스 2세 (701년–712년)

- 안스프란두스 (712년)

- 리우트프란두스 (712년–744년), 복위

- 힐데프란두스 (744년)

- 라트키스 (744년–749년)

- 아이스툴푸스 (749년–756년)

- 데시데리우스 (756년–774년)

8. 3. 여러 공작의 시대

클레프 왕이 암살된 후, 랑고바르드족은 10년 동안 왕을 선출하지 않았다. 이 시기를 "여러 공작의 시대"라고 부른다. 이 시기에는 각 공작들이 자신의 공국을 다스렸다.8. 4. 하로딩 왕조

알보이누스가 572년에 암살당하고, 왕위를 계승한 클레프도 574년에 암살되면서 랑고바르드 왕국은 30명 이상의 공작들이 지배하는 연합체로 변화하였다.[41] 이 시기는 왕이 존재하지 않아 諸公(쇼군)의 시대라고 불린다.574년, 랑고바르드인 일부가 프로방스에 침공하였으나, 프랑크 왕국의 역침공을 받아 북이탈리아는 위기에 처했다. 이때 공작들은 클레프의 아들 아우타리를 왕으로 선출하였고, 아우타리는 프랑크 군대에 공물을 지불하여 일단 철수시켰다.

636년, 아리오알두스가 죽자, 그의 왕비 쿤디베르가와 결혼한 로타리가 왕으로 선출되었다. 로타리는 동로마 제국이 동방에서 이슬람교도와 싸우느라 느슨해진 틈을 타 리구리아, 코르시카, 베네치아 주변 지역 등을 적극적으로 탈취하였다. 643년에는 랑고바르드족의 법 관습을 기록한 「로타리 왕의 칙령」(로타리 법전)을 편찬하였다. 로타리는 랑고바르드 왕국의 최전성기를 이룩하였으나, 652년 그가 죽은 후 왕국은 급속히 분열되어 약화되었다.

그의 아들 로도알두스는 단명하였고, 653년 아길로르핑가의 아리페르투스 1세에게 왕위가 넘어갔다. 661년 아리페르투스 1세가 죽자 왕국은 두 아들에게 분할되었는데, 이는 내분을 야기하여 662년 베네벤토 공작 그리모알두스 1세가 왕위를 차지하게 되었다.

8. 5. 아길로르핑 왕조

쿠니베르트가 700년에 사망하면서 왕조 위기가 시작되었다. 미성년자인 쿠니베르트의 아들 리우트페르트의 계승은 바이에른 왕조의 가장 유력한 인물인 토리노 공작 라긴페르트의 즉각적인 도전을 받았다. 라긴페르트는 노바라에서 리우트페르트의 지지자들( 아스티 공작 안스프란트와 베르가모 공작 로타리트)을 물리치고 701년 초에 왕위를 차지했다. 그러나 그는 겨우 8개월 만에 죽어 왕위를 그의 아들 아리페르트 2세에게 남겼다.

안스프란트와 로타리트는 즉시 반응하여 아리페르트를 투옥하고 왕위를 리우페르트에게 돌려주었다. 그러나 아리페르트는 탈출하여 라이벌의 지지자들과 맞섰다. 702년 파비아에서 그들을 물리치고 리우페르트를 투옥하고 왕위를 차지했다. 얼마 후, 그는 마침내 반대파를 제압했다. 로타리트를 죽이고 그의 공국을 진압했으며 리우페르트를 물에 빠뜨려 죽였다. 안스프란트만이 바이에른으로 피신하여 탈출하는 데 성공했다. 이후 아리페르트는 프리울리 공작 코르불루스의 새로운 반란을 진압하고 강력한 친가톨릭 정책을 채택했다.

712년 안스프란트는 바이에른에서 모은 군대를 이끌고 이탈리아로 돌아와 아리페르트와 충돌했다. 전투는 불확실했지만 왕은 비겁하게 행동했고 그의 지지자들에게 버려졌다.[23] 그는 프랑크 왕국으로 탈출하려다가 티치노 강에서 자신이 가지고 있던 금의 무게 때문에 강바닥으로 끌려가 익사했다.[23] 그와 함께 바이에른 왕조의 롬바르드 왕국에서의 역할은 끝났다.

626년에 아달로알두스는 의형인 아리오알두스에 의해 암살당했고, 아리오알두스는 왕위에 올랐다. 이 찬탈의 배경에는 동로마 제국과의 화해 정책에 대한 롬바르디아 무인들의 불만이 있었던 것으로 추측된다. 아리오알두스는 아리우스파 신자였다.

8. 6. 베네벤토 왕조

크레프 왕 사후 10년 동안, 롬바르드 공들은 일종의 합의 정치를 통해 왕국을 운영했고, 이 기간 동안 지방에 할거하는 공들의 세력은 강해졌다. 특히 이탈리아 중부의 스폴레토 공국과 남이탈리아의 베네벤토 공국은 라벤나와 로마를 중심으로 유지되는 동로마 제국에 의해 북이탈리아 롬바르드 왕국의 중앙으로부터 고립되어 있었기 때문에 자립성이 높았다. 초대 베네벤토 공 족토의 뒤를 이은 아리스 1세는 동로마 제국 영토인 칼라브리아와 연안 도시를 제외한 남이탈리아를 거의 평정하고 광대한 영토를 지배하게 되었다.[23]5대 그리모알도 1세는 롬바르드 왕국에서 일어난 왕위 계승을 둘러싼 다툼을 이용하여 롬바르드 왕위를 획득하고, 롬바르드 왕과 베네벤토 공을 겸하여 롬바르드족을 통일했다.[23] 그러나 그의 사후에는 두 아들이 롬바르드 왕위와 베네벤토 공위를 분할하여 유지하게 되면서 다시 두 나라는 분리되었다. 베네벤토 공위를 계승한 롬알두스는 동생 기발도에게 롬바르드 왕위를 양위했다.[23] 아직 어렸던 기발도는 즉위 후 1년 만에 페르크탈리투스에게 왕위를 빼앗기고, 롬바르드족의 통일은 무너졌다.

8. 7. 아길로르핑 왕조

- 아길룰푸흐 (591년–616년경)

- 아달오알두스 (616년경-626년경)

- 아리오알두스 (626년경–636년)

- 로타리 (636년–652년)

- 로도알두스 (652년–653년)

- 아리페르투스 1세 (653년–661년)

- 베르타리두스와 고데페르투스 (661년–662년)

- 그리모알두스 (662년–671년)

- 베르타리두스 (671년–688년), 추방에서 돌아와 복위

- 알라히스 (688년–689년), 반란

- 쿠니페르투스 (688년–700년)

- 리우트페르투스 (700년–701년)

- 라긴페르투스 (701년)

- 아리페르투스 2세 (701년–712년)

쿠니베르트가 700년에 사망하면서 왕조에 위기가 시작되었다. 미성년자인 쿠니베르트의 아들 리우트페르투스의 계승은 바이에른 왕조의 가장 유력한 인물인 토리노 공작 라긴페르트의 즉각적인 도전을 받았다. 라긴페르트는 노바라에서 리우트페르트의 지지자들(그의 튜터인 아스티 공작 안스프란트와 베르가모 공작 로타리트)을 물리치고 701년 초에 왕위를 차지했다. 그러나 그는 겨우 8개월 만에 죽어 왕위를 그의 아들 아리페르투스 2세에게 남겼다.

안스프란트와 로타리트는 즉시 반응하여 아리페르트를 투옥하고 왕위를 리우페르트에게 돌려주었다. 그러나 아리페르트는 탈출하여 라이벌의 지지자들과 맞섰다. 702년 파비아에서 그들을 물리치고 리우페르트를 투옥하고 왕위를 차지했다. 얼마 후, 그는 마침내 반대파를 제압했다. 로타리트를 죽이고 그의 공국을 진압했으며 리우페르트를 물에 빠뜨려 죽였다. 안스프란트만이 바이에른으로 피신하여 탈출하는 데 성공했다. 이후 아리페르트는 프리울리 공작 코르불루스의 새로운 반란을 진압하고 강력한 친가톨릭 정책을 채택했다.

712년 안스프란트는 바이에른에서 모은 군대를 이끌고 이탈리아로 돌아와 아리페르트와 충돌했다. 전투는 불확실했지만 왕은 비겁하게 행동했고 그의 지지자들에게 버려졌다.[23] 그는 프랑크 왕국으로 탈출하려다가 티치노 강에서 자신이 가지고 있던 금의 무게 때문에 강바닥으로 끌려가 익사했다.[23] 그와 함께 바이에른 왕조의 롬바르드 왕국에서의 역할은 끝났다.

8. 8. 여러 공작의 시대

568년 알보이누스가 암살되고, 572년부터 574년까지 클레프 왕이 통치한 후, 랑고바르드 왕국은 30명 이상의 공작들이 지배하는 연합체로 변화하였다.[41] 이 시기를 여러 공작의 시대라고 부른다.574년, 랑고바르드족 일부가 프로방스에 침공했으나, 프랑크 왕국의 역침공을 받아 북이탈리아는 위기에 처했다. 이때 공작들은 클레프의 아들 아우타리를 왕으로 선출했고, 아우타리는 공물을 지불하여 프랑크 군대를 철수시켰다.

참조

[1]

문서

Regnum Langobardorum; Regno dei Longobardi; Regn di Lombard

[2]

서적

The New Cambridge Medieval History: c. 500-c. 700

[3]

서적

Literacy in Lombard Italy, c. 568–744

Cambridge

[4]

서적

Historia Langobardorum

[5]

서적

[6]

문서

Origo gentis Langobardorum and Chronicle of Fredegar

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

Historia Langobardorum

[10]

서적

Historia Langobardorum

[11]

서적

[12]

서적

Pope Gregory's Letter-Bearers: A Study of the Men and Women who carried letters for Pope Gregory the Great

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Publishing

[13]

서적

[14]

서적

Historia Langobardorum

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

Historia Langobardorum

[18]

웹사이트

Lombard terms and Latin glosses from the Codex Eporedianus of the Edictum Rothari

https://iris.unive.i[...]

2022-08-04

[19]

문서

Pepin the Younger divided his kingdom between his two sons Carloman and Charlemagne

[20]

서적

[21]

서적

Historia Langobardorum

[22]

서적

Storia medievale

[23]

서적

Historia Langobardorum

[24]

서적

[25]

서적

Historia Langobardorum

[26]

서적

[27]

서적

I Longobardi

[28]

서적

[29]

서적

Historia Langobardorum

[30]

법률

Leges Langobardorum, Ratchis Leges

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

[35]

웹사이트

2. Runriket - Täby Kyrka

http://www.lansmuseu[...]

2007-07-01

[36]

harvp

[37]

harvp

[38]

harvp

[39]

harvp

[40]

harvp

[41]

웹사이트

Lombard

http://www.britannic[...]

2008-11-05

[42]

저널

8세기 중엽 교황의 리더십

호서사학회

2009

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com