네스토리우스파

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

네스토리우스파는 5세기에 콘스탄티노폴리스 총대주교 네스토리우스와 알렉산드리아 총대주교 키릴로스의 갈등에서 시작된 기독교 분파이다. 네스토리우스는 예수의 신성과 인성을 강조하며 성모 마리아를 '테오토코스'(하느님의 어머니)로 부르는 것을 반대했으나, 431년 에페소스 공의회에서 이단으로 규정되었다. 네스토리우스파는 사산조 페르시아에서 동방 교회로 발전하여 중앙아시아, 중국 등지로 선교했으며, 당나라 시기에는 경교로 중국에 전래되어 번성하기도 했다. 몽골 제국 멸망 이후 쇠퇴했으나, 현재 아시리아 동방 교회를 중심으로 명맥을 유지하고 있다. 최근에는 네스토리우스파에 대한 신학적 재평가가 이루어지고 있으며, 현대 신학 담론에서 이 용어가 비판적으로 사용되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동방교회 - 에페소스 공의회

에페소스 공의회는 431년 테오도시우스 2세에 의해 소집되어 예수의 인성과 신성의 관계, 성모 마리아의 위상에 대한 교리적 입장을 정립하고 니케아 신조를 재확인하며 성모 마리아를 '테오토코스'로 칭하고 네스토리우스를 이단으로 단죄한 기독교 공의회이다. - 동방교회 - 동시리아 전례

동시리아 전례는 동방 교회에서 유래되어 동방 아시리아 사도 가톨릭 교회 등에서 사용되며, 시리아어 동부 방언을 기반으로 칼데아 전례, 말라바 전례, 시리아 전례의 세 가지 형태로 나뉘며 성찬 전례, 성무일도 등 다양한 성사와 예식을 포함한다. - 네스토리우스파 - 대진경교유행중국비

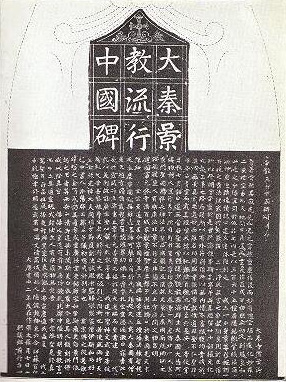

대진경교유행중국비는 당나라 시기에 중국에 전래된 경교의 유행을 기록한 비석으로, 교리와 당 태종의 지원, 곽자고 등과의 관계를 담고 있으며, 1623년 또는 1625년에 발견되어 현재 시안 비림 박물관에 보관되어 있다. - 네스토리우스파 - 에페소스 공의회

에페소스 공의회는 431년 테오도시우스 2세에 의해 소집되어 예수의 인성과 신성의 관계, 성모 마리아의 위상에 대한 교리적 입장을 정립하고 니케아 신조를 재확인하며 성모 마리아를 '테오토코스'로 칭하고 네스토리우스를 이단으로 단죄한 기독교 공의회이다. - 동방 기독교 - 아시리아 동방교회

아시리아 동방교회는 1세기경 메소포타미아 상부에서 시작되어 도마, 아다이, 바르톨로메오 사도에 의해 설립된 사도적 교회로, 네스토리우스 주장을 지지하는 세력의 유입, 중앙아시아와 중국 전파, 이슬람 세력 확장, 분열과 통합, 그리고 아시리아 대학살 등의 역사를 겪었다. - 동방 기독교 - 페시타

페시타는 시리아어로 기록된 성경의 표준 본문으로, 구약은 히브리어 원문에서, 신약은 디아테사론과 고 시리아어역의 영향을 받아 형성되어 시리아 기독교 종파에서 널리 사용되었으며 아시아 지역에 큰 영향을 미쳐 여러 언어로 번역되었고 현재까지도 시리아 전통 교회에서 표준 성경으로 사용된다.

2. 역사

네스토리우스파의 역사는 네스토리우스가 431년 에페소 공의회에서 이단으로 정죄받으면서 시작된다. 이 공의회는 성모 마리아의 칭호('테오토코스' 대 '크리스토토코스')를 둘러싼 그리스도론 논쟁의 결과였으며, 키릴로스의 입장이 채택되어 네스토리우스는 파문되었다.

네스토리우스 지지자들은 사산조페르시아 제국으로 이주했는데, 이곳에는 이미 2세기 중반부터 시리아어 사용 기독교 공동체가 존재하고 있었다.[27] 이 공동체는 네스토리우스 지지자들의 기반이 되었으며, '네스토리우스파'라는 명칭은 외부에서 붙여진 이름이라는 지적이 있다.[27] 페르시아 교회는 네스토리우스 문제 이전인 410년과 426년에 이미 독자적인 교회 구조를 갖추기 시작했으며,[28] 5세기 후반에는 모프스에스티아의 테오도로스의 신학을 받아들였다.[29] 에데사 학파가 페르시아의 니시비스로 이전하면서 이곳은 중요한 신학 중심지가 되었다.

한편, 아르메니아 교회는 451년 칼케돈 공의회를 네스토리우스파와 유사하다는 이유로 거부했으며,[2] 페르시아 네스토리우스파의 확산을 경계했다. 491년에는 칼케돈 교의를 정죄하는 회의를 열었다.[3] 네스토리우스파는 페로즈 1세 치하에서 단성론을 따르는 시리아 기독교인들을 박해하기도 했다.[2]

네스토리우스파는 동방으로 선교 활동을 확장했으나, 14세기 말에는 중앙아시아와 동아시아 대부분 지역에서 이슬람과 불교에 밀려 거의 소멸하고 인도 등 일부 지역에서만 명맥을 유지하게 되었다.[4]

2. 1. 그리스도론 논쟁

알렉산드리아 학파 출신의 알렉산드리아 총대주교 키릴로스와 안티오키아 학파 출신의 콘스탄티노폴리스 총대주교 네스토리우스 사이의 신학적, 정치적 갈등에서 시작되었다. 네스토리우스는 당시 교부들이 성모 마리아에게 사용하던 칭호인 테오토코스( Θεοτοκος|테오토코스el, 하느님을 낳은 자)를 부정하고, 마리아는 크리스토토코스( Χριστοτόκος|크리스토토코스el, 그리스도를 낳은 자)라고 불러야 한다고 주장했다. 그는 예수가 신성과 인성이라는 두 개의 위격( υποστασις|휘포스타시스el)을 가지며, 마리아는 인간적 위격만을 낳았을 뿐이라고 설명했다.반면 키릴로스는 그리스도의 본성( φυσις|피시스el)은 신성과 인성으로 구별되지만 위격은 하나라는 위격적 연합( ένωσις καθ΄ υπόστασιν|헤노시스 카트 휘포스타신el) 교리를 내세워 반박했다. 키릴로스는 네스토리우스의 주장이 신앙의 오류라고 보았을 뿐만 아니라, 경쟁 관계에 있던 콘스탄티노폴리스 총대주교의 권위를 약화시키려는 정치적 의도도 가지고 네스토리우스를 공격했다.

키릴로스와 네스토리우스는 첼레스티누스 1세에게 중재를 요청했다. 첼레스티누스 1세는 테오토코스[7] 칭호가 정통 교리임을 확인하고, 키릴로스에게 네스토리우스의 주장을 철회시키도록 권한을 부여했다. 그러나 키릴로스는 이를 기회로 네스토리우스를 더욱 압박했고, 결국 네스토리우스는 동로마 황제 테오도시우스 2세에게 공의회 소집을 요청하여 문제를 해결하고자 했다.[11]

431년, 테오도시우스 2세는 에페소 공의회를 소집했다. 공의회는 그리스도가 하나의 신성한 위격 안에 신성과 인성이라는 두 본성을 가지며, 그를 잉태하고 낳은 성모 마리아는 참으로 하느님의 어머니(테오토코스)라는 키릴로스의 주장을 받아들였다. 공의회는 네스토리우스를 이단으로 선언하고 총대주교직에서 해임했다.[12] 네스토리우스는 수도원으로 물러났다가 436년 상(上)이집트로 유배되었다. 그는 유배지에서 에페소 공의회에 대한 반박으로 『헤라클레이데스의 책』을 저술했다.

네스토리우스파는 공식적으로 파문되었으며, 이 결정은 451년 칼케돈 공의회에서 재확인되었다. 그러나 에데사 학파를 중심으로 많은 교회들이 네스토리우스를 지지하며 서방 교회와 결별했다. 박해를 피해 네스토리우스의 지지자 다수는 당시 기독교 공동체가 존재했던 사산 왕조 페르시아로 이주했다.[13]

2. 2. 에페소 공의회

430년대에 시작된 네스토리우스 논쟁 이후 네스토리우스파는 독립된 종파가 되었다. 콘스탄티노폴리스 총대주교였던 네스토리우스는 특히 알렉산드리아의 키릴로스와 같은 서방 신학자들로부터 비판을 받았다. 키릴로스는 신학적 이유뿐만 아니라, 경쟁 관계에 있던 콘스탄티노폴리스 총대주교의 권위를 약화시키려는 정치적 의도를 가지고 네스토리우스를 공격했다. 키릴로스와 네스토리우스는 교황 첼레스티누스 1세에게 이 문제에 대한 판단을 요청했고, 첼레스티누스 1세는 성모 마리아를 '테오토코스(하느님의 어머니)'[7]라고 칭하는 것이 정통 교리라고 판단하며 키릴로스에게 네스토리우스의 주장을 철회시키도록 권한을 부여했다. 그러나 키릴로스는 이를 기회로 삼아 네스토리우스를 더욱 강하게 비판했고, 이에 네스토리우스는 동로마 제국 황제 테오도시우스 2세에게 모든 논란을 해결하기 위한 공의회 소집을 요청했다.[11]431년, 테오도시우스 2세 황제는 에페소 공의회를 소집했다. 그러나 네스토리우스는 이 공의회 참석을 거부했다. 공의회는 결국 키릴로스의 입장을 지지하여, 예수 그리스도가 하나의 신성한 인격(위격, ''hypostasis'') 안에 신성(神性)과 인성(人性)이라는 두 가지 본성을 가지며, 이 신성한 인격을 잉태하고 낳은 성모 마리아는 참으로 '하느님의 어머니'(테오토코스, ''Theotokos'')라고 선언했다. 공의회는 네스토리우스를 이단으로 규정하고 콘스탄티노폴리스 총대주교직에서 해임했다.[12] 이후 네스토리우스는 수도원으로 돌아갔으나 436년 상이집트로 유배되었다. 상이집트 유배 중에 네스토리우스는 에페소 공의회에 대한 반박으로 『헤라클레이데스의 책』을 저술했다.

네스토리우스파는 공식적으로 파문되었으며, 이 결정은 451년 칼케돈 공의회에서 다시 한번 확인되었다. 하지만 에데사 학파를 중심으로 많은 교회들이 네스토리우스의 교리에 반드시 동의하지는 않았음에도 불구하고 그를 지지하며 서방 교회와의 관계를 단절했다. 네스토리우스를 지지했던 많은 사람들은 당시 기독교 소수파가 활발하게 활동했지만 박해를 받기도 했던 사산 왕조 페르시아로 이주했다.[13]

2. 3. 동방 교회의 발전과 분열

네스토리우스는 431년 에페소 공의회에서 이단으로 정죄받았다. 이후 그의 가르침을 따르는 이들은 사산조 페르시아 제국 등 동방 지역으로 이동하여 독자적인 교회를 형성하게 된다. 그러나 네스토리우스파의 모체가 된 시리아어 사용 기독교 공동체는 이미 2세기 중반 파르티아 영토 내에 존재했으며, 이 공동체는 사산조 페르시아 시대에도 존속하며 확대되었다. 5세기에 이르러 이 공동체가 네스토리우스와 유사한 신학적 입장을 가진 이들의 기반이 된 것이다.[27] 따라서 네스토리우스가 교회를 창시했다는 인상을 줄 수 있는 '네스토리우스파'라는 명칭 사용에 신중해야 한다는 지적도 있다.[27]

사산조 페르시아 서부 지방의 기독교 공동체는 수도 셀레우키아-크테시폰의 주교(후에는 총대주교)를 중심으로 조직되었다. 페르시아 내 기독교 소수 민족은 로마 제국과의 연계 가능성 때문에 조로아스터교를 믿는 다수로부터 박해를 받기도 했다. 이러한 배경 속에서 페르시아 교회는 외부 세력의 간섭을 배제하고 자립을 추구했다. 410년, 셀레우키아-크테시폰 주교는 사산조 황제 야즈데기르드 1세의 지지 하에 개최된 회의에서 '동방의 모든 기독교도의 장'이라는 칭호를 얻었다.[28] 424년에는 교회 스스로 로마 제국 교회를 포함한 어떠한 외부 교회로부터의 독립을 선언했으며, 426년에는 안티오키아 총대주교의 관할권에서 완전히 벗어나 독자적인 지도자인 '카톨리코스'(후에 '총대주교'로 불림)를 선출하기로 결의했다.[28]

5세기 후반, 페르시아 교회는 점차 모프스에스티아의 테오도로와 그의 추종자들의 신학을 받아들였다. 이들 중 다수는 에페소 공의회(431년)와 칼케돈 공의회(451년) 이후 로마 제국 교회에서 반체제 인사로 분류된 이들이었다. 486년, 니시비스의 수도 주교 바르사우마는 네스토리우스의 스승인 모프스에스티아의 테오도로를 교회의 영적 권위자로 공식 채택했다.[29] 489년, 비잔티움 제국 황제 제논이 네스토리우스파적 가르침을 이유로 에데사 학파를 폐쇄하자, 학파는 원래 중심지였던 페르시아의 니시비스(오늘날 터키 누사이빈)로 이전하여 니시비스 학파로 재건되었다. 이는 많은 기독교 반체제 인사들이 페르시아로 이주하는 계기가 되었고, 니시비스는 페르시아 교회의 중요한 신학 중심지가 되었다. 페르시아 총대주교 바바이(497년~502년)는 모프스에스티아의 테오도로에 대한 교회의 존경을 재확인하고 그의 신학을 더욱 확산시켰다.

페르시아에 확고히 자리 잡은 동방 교회는 니시비스, 크테시폰, 군데샤푸르 등 여러 대교구를 중심으로 사산조 제국 너머로 세력을 확장하기 시작했다. 그러나 6세기 동안 교회는 내부 분열(521년~539년)과 조로아스터교도들의 박해에 시달렸다. 특히 로마-페르시아 전쟁 중 사산조 황제 코스로 1세에 의한 박해가 있었으나, 545년에 종식되었다. 조로아스터교에서 기독교로 개종한 총대주교 아바 1세의 지도 아래 교회는 이러한 시련을 극복하고 더욱 강해졌다.[13]

시련을 극복한 교회는 해외 선교 활동을 더욱 활발히 전개했다. 선교사들은 아라비아 반도와 인도(성 토마스 기독교인)에 교구를 설립했으며, 이집트에서도 일부 성공을 거두었다.[14] 특히 중앙아시아로 진출하여 현지 튀르크족 부족들을 개종시키는 데 상당한 성과를 거두었다. 스리랑카에서 발견된 아누라다푸라 십자가와 6세기 문헌인 기독교 지리서의 기록은 당시 스리랑카에도 페르시아 기독교인 공동체가 존재했음을 시사한다.[15][16][17]

네스토리우스파 선교사들은 당나라(618년~907년) 초기 중국에도 정착했다. 네스토리우스파 비석으로 알려진 중국 측 자료에 따르면, 페르시아인 선교사 알로펜이 이끄는 선교단이 635년에 네스토리우스파 기독교를 중국에 처음 소개했다고 기록되어 있다. 징자오 문서(일본 학자 사에키 요시로는 "네스토리우스 문서"라고 칭함) 또는 예수 경전이라 불리는 문헌들이 알로펜과 관련 있는 것으로 여겨진다.[18]

644년 아랍에 의한 페르시아 정복 이후, 페르시아 교회는 라시둔 칼리파 치하에서 보호받는 소수 종교 공동체인 딤미가 되었다. 교회와 그 해외 공동체들은 칼리파 체제 하에서도 한동안 성장을 지속하여, 10세기에는 칼리파트 영토 내에 15개의 대교구가 있었고, 중국과 인도를 포함한 해외에도 5개의 대교구가 있었다.[13] 그러나 이후 점차 쇠퇴의 길을 걷게 되었다. 14세기 말에는 중앙아시아와 동아시아 대부분 지역에서 네스토리우스파 교회가 거의 사라졌고, 인도에서만 일부 공동체가 명맥을 유지했다. 중앙아시아에서는 이슬람과 불교가 네스토리우스파를 대신하여 주된 종교가 되었다.[4]

한편, '네스토리우스파 교회'라는 명칭은 역사적으로 외부에서 붙여진 이름이며, 이 교회는 스스로를 '동방 교회'라고 불렀다. 오늘날 이 교회의 공식 명칭은 '동방 아시리아 교회'이다. 1994년 가톨릭 교회의 교황 요한 바오로 2세와 동방 아시리아 교회의 총대주교 마르 딘카 4세는 공동 그리스도론 선언에 서명하여, 칼케돈 공의회의 신앙고백이 두 교회의 공동 신앙 표현임을 확인하고 성모 마리아에 대한 '테오토코스'(하느님의 어머니) 칭호의 정당성을 인정함으로써 역사적인 신학적 오해를 해소하는 데 기여했다.[19][20] 동방 아시리아 교회 측은 에페소 공의회 이후 네스토리우스 총대주교를 파문하기를 거부했기 때문에 '네스토리우스파'라는 명칭이 붙게 되었다고 설명한다.[20]

교회 분열의 근본 원인은 알렉산드리아 학파의 알렉산드리아의 키릴로스와 안티오키아 학파의 네스토리우스 사이의 신학적 논쟁이었다. 네스토리우스는 성모 마리아를 '테오토코스 Θεοτοκος|el'(하느님 θεος|el을 낳는 자 τοκος|el)'라 칭하는 것을 반대하고 '크리스토토코스 Χριστοτόκος|el'(그리스도 Χριστος|el를 낳은 자 τοκος|el)'라고 불러야 한다고 주장했다. 그는 그리스도가 신성과 인성의 두 위격(히포스타시스 υποστασις|el)을 가지며, 마리아는 인간적 위격만을 낳았다고 보았다. 반면 키릴로스는 그리스도의 본성(퓌시스 φυσις|el)은 신성과 인성으로 구별되지만 위격으로는 하나라는 위격적 연합(hypostatic union, ένωσις καθ΄ υπόστασιν|el)을 주장하며 네스토리우스를 반박했다. 이 논쟁은 결국 에페소 공의회에서 네스토리우스가 파문되는 결과로 이어졌다.

2. 4. 경교의 전래와 쇠퇴

당 태종 때인 7세기, 페르시아인 경교 사제인 아라본(阿羅本) 등에 의해 네스토리우스교가 중국 대륙에 전래되었다. 이때 네스토리우스교는 '''경교'''('''景敎''')라 불렸는데, 이는 중국어로 '빛의 신앙'이라는 의미를 가진다. 경교 교회는 처음에는 페르시아 교회라는 뜻의 파사사(波斯寺)로 불렸으나, 당 현종(玄宗) 때에는 대진사(大秦寺)로 이름이 바뀌었고, 각지에 교회가 세워지며 교세를 확장했다.

초기 당나라 조정은 황족을 포함한 지배계급에 북방 유목민족(선비, 흉노)의 요소가 강했기 때문에 경교나 불교 같은 비(非)중화 종교에 대해 비교적 관대했다. 이 덕분에 경교는 약 200년간 당나라의 보호 아래 번성할 수 있었다. 그러나 당나라 말기에 이르러 왕조가 전통적인 중화 왕조로서의 정체성을 강화하면서 종교에 대한 탄압이 시작되었고, 이 과정에서 경교는 소멸하게 되었다(회창의 폐불 참고).

몽골 제국의 원나라 치하에서는 경교가 다시 허용되어 신자와 교회가 증가했다. 이때 경교는 복음을 따르는 무리라는 뜻의 '예르게운'(야리가온)이라 불렸다. 몽골 제국을 이루는 여러 북방 유목민 집단 중에는 경교를 믿는 이들이 많았으며, 칭기즈 칸 가문의 일부나 이들과 인척 관계를 맺고 몽골 제국의 정치적 중심을 이루던 일족 중에도 경교 신자가 많았다. 이로 인해 원나라 시대에 경교는 중국 본토에서 일시적으로 부활할 수 있었다.

하지만 몽골 제국이 붕괴된 후, 제국의 중심을 이루던 유목 집단들은 변화를 겪게 된다. 서쪽 지역의 집단들은 이슬람을 받아들이고 튀르크계 언어를 사용하며 스스로를 튀르크(터키인)라 칭하게 되었다. 동쪽 지역의 집단들은 티베트 불교를 받아들이고 몽골어 계통 언어를 유지하며 몽골이나 오이라트 등으로 나뉘었다. 이러한 변화 속에서 경교를 믿던 유목 집단들은 점차 세력을 잃고 역사 속에서 사라지게 되었다.

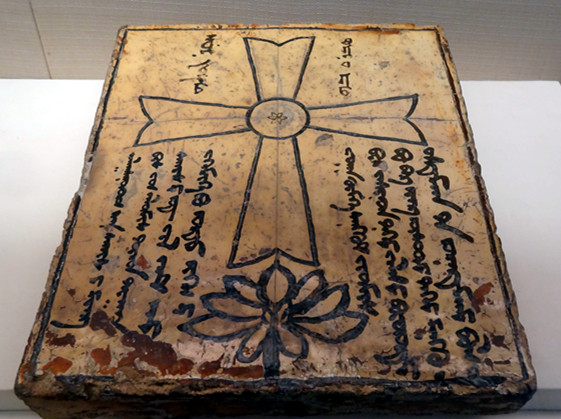

2. 5. 한반도 전래설

한반도에서는 당(唐)과 문화 교류가 활발했던 남북국 시대인 8~9세기경 발해와 신라에 경교가 전래되었을 가능성이 제기되었다. 이러한 주장은 '돌십자가', '십자무늬장식'처럼 경교와 관련 있는 것으로 보이는 유물이 발견된 것에 바탕을 둔다.[40]3. 교의

그리스도의 위격은 하나가 아니며, 신격과 인격이라는 두 개의 성격으로 분리 구별된다고 보았다(이성설二性說).[5] 이는 구세주(그리스도)의 신격은 예수의 복음서에 깃들고 인격은 사라진 육신 안에 있음을 의미한다는 것이다. 이러한 관점에서 성모 마리아는 인성으로써 예수를 낳았으므로 '하느님의 어머니'(테오토코스, Θεοτόκος|테오토코스grc)라는 호칭 대신 '그리스도의 어머니'(크리스토토코스, Χριστοτόκος|크리스토토코스grc)로 불러야 한다고 주장했다.[8] 이 주장은 431년 에페소스 공의회에서 이단으로 판정받는 주요 원인이 되었다.

네스토리우스파는 극단적인 형태의 이성론으로 여겨지며, 여러 측면에서 정통 이성론과 다르다. 특히 위격적 연합 개념에 대한 반대에서 큰 차이를 보인다. 이는 네스토리우스파에 대한 반응으로 나타난 에우티케스의 단성론과 정반대의 입장에 있다. 네스토리우스파는 그리스도가 느슨하게 결합된 신성과 인성의 두 본성을 가지고 있다고 주장하는 반면, 단성론은 그리스도가 단일한 본성만을 가지며 그의 인성은 신성에 흡수되었다고 주장한다. 네스토리우스파 그리스도론을 요약하면 "아들과 동일하지 않지만 아들과 인격적으로 결합되어 그 안에 거하는 예수 그리스도는 하나의 위격과 하나의 본성, 즉 인성이다."[6]라고 정의되기도 한다.

그러나 이는 네스토리우스 자신의 가르침과는 차이가 있다는 해석도 존재한다. 네스토리우스는 영원한 말씀(삼위일체의 제2위격)과 영원하지 않은 육체가 위격적 연합을 통해 '예수 그리스도'로 결합되었으며, 따라서 예수는 완전한 인간이자 완전한 하느님이고, 두 개의 ''실체''(οὐσία|우시아grc, 본질)이지만 하나의 프로소폰( πρόσωπον|프로소폰grc, 인격)을 가진다고 주장했다. 즉, 네스토리우스 자신은 그리스도의 인성과 신성이 완전히 분리된 두 인격(이인론)이라고 주장하지는 않았다는 것이다. 그럼에도 불구하고 네스토리우스의 주장은 431년 에페소 공의회와 이후 칼케돈 공의회에서 단성론과 함께 이단으로 정죄되었다.

네스토리우스는 안티오크 학파에서 수학했으며, 그의 스승은 몹수에스티아의 테오도로였다. 안티오크 학파는 성경의 문자적 해석을 중시하고 예수의 인성과 신성의 구별을 강조하는 경향이 있었다. 네스토리우스는 이러한 신학적 배경 아래 신성한 로고스가 인간 예수로 강생한 것을 이성적으로 설명하려 했다. 그는 또한 전통적인 '슬픔에 잠긴 사람'(Christus dolens|크리스투스 돌렌스la) 이미지보다 이스라엘의 전사 왕이자 구원자로서의 예수 이미지를 강조하기도 했다.[9]

네스토리우스의 주장은 키릴로스 알렉산드리아 총대주교를 비롯한 반대자들로부터 강한 비판을 받았다. 그들은 네스토리우스의 가르침이 그리스도가 나중에 신성을 부여받은 인간이라는 입양론에 가깝고, 강생에서 그리스도의 신성과 인성의 일치를 훼손한다고 보았다.[10] 특히 알렉산드리아 학파 출신의 키릴로스는 그리스도의 본성(φύσις|퓌시스grc)은 신성과 인성으로 구별되지만, 위격(ὑπόστασις|히포스타시스grc)으로서는 하나라는 위격적 연합( ἕνωσις καθ' ὑπόστασιν|헤노시스 카트 히포스타신grc)을 강조하며 안티오키아 학파 출신의 네스토리우스를 반박했다. 이러한 신학적 대립은 두 학파 간의 오랜 경쟁 관계와 맞물려 격화되었다.

결국 431년 에페소 공의회에서 네스토리우스는 이단으로 판정받고 면직, 파문되어 리비아로 추방되었다. 이 사건은 네스토리우스파 분열로 이어져 네스토리우스를 지지하는 교회들이 나머지 그리스도교 교회와 분리되는 결과를 낳았다.

현대에 와서는 네스토리우스와 의 교리가 기독교 교리의 근본적인 문제라기보다는, 당시 알렉산드리아 학파와 안티오크 학파 간의 정치적 대립이나 신학 및 철학 용어 사용의 차이에서 비롯된 오해의 소지가 있다는 연구도 있다.[33] 따라서 아리우스파나 아폴리나리스주의와 같은 근본 교리에 대한 이단과 동일 선상에서 취급하는 것에 대한 재평가가 이루어지기도 한다. 실제로 네스토리우스를 존경하는 현대의 아시리아 동방 교회는 테오토코스라는 칭호를 공식적으로 사용하지 않지만, 네스토리우스파 교리에 완전히 동의하는 것은 아니며[11] 성모 마리아 공경 자체는 이루어지고 있다.[31]

4. 현대

현대 신학 담론에서도 네스토리우스파에 대한 언급이 나타나곤 한다. 예를 들어, 존 맥아더 목사는 마리아가 예수를 낳았을 때 하나님이 아닌 인성을 지닌 예수를 낳았으며, "예수 그리스도의 피를 하나님의 피라고 부르는 것은 이단"이라고 주장했다.[21][22] 이러한 주장은 다른 기독교인들로부터 네스토리우스파의 주장과 유사하다는 비판을 받았다.[23][24]

네스토리우스파의 전통을 잇는 중심 교파인 '''아시리아 동방 교회'''는 정교회와는 다른 독자적인 계통으로, 현재 이라크 북부의 아시리아 지역을 중심으로 신자들이 분포해 있으며, 미국이나 오스트레일리아 등 이민 사회에도 공동체가 존재한다. 1553년에는 아시리아 동방 교회의 일부가 로마 교황청과 일치하여 칼데아 전례 가톨릭 교회(동방 전례 가톨릭 교회의 하나)를 형성하기도 했으며, 이들 교회는 현재도 중동과 미국 등지에서 활동하고 있다. 인도에도 네스토리우스파의 계보를 잇는 토마스파가 있었는데, 이들은 아시리아 동방 교회의 자교회인 칼데아 시리아 교회와 동방 전례 가톨릭 교회인 시로말라바르 가톨릭교회 등으로 분화되거나 다른 교파와 교류하며 이어지고 있다.

4. 1. 아시리아 동방교회

네스토리우스파의 중심 교파인 '''아시리아 동방교회'''(정교회와는 별개의 계통)는 현재 이라크 북부의 아시리아 지역에 주로 분포하고 있으며, 미국이나 오스트레일리아 등지로 이민 간 신자 공동체도 존재한다.[20][15][16][17]아시리아 동방교회의 일부는 1553년 로마 교황청과의 일치를 통해 칼데아 전례 가톨릭 교회(동방 전례 가톨릭 교회, 귀일 교회의 하나)를 형성하며 분리되었다. 아시리아 동방교회와 칼데아 전례 가톨릭 교회는 현재도 중동과 미국 등지에서 활동하고 있다.

'네스토리우스파 교회'라는 명칭은 과거 스스로를 '동방 교회'라고 불렀던 이 교회를 지칭하는 데 사용되었으나, 오늘날 교회 스스로는 '동방 아시리아 교회'라는 명칭을 선호한다.[19] 아시리아 교회의 주교 마르 아와 로열에 따르면, 431년 에페소 공의회에서 콘스탄티노폴리스 총대주교 네스토리우스가 그리스도 안의 신성과 인성의 일치에 대한 견해로 유죄 판결을 받았을 때, 동방 교회가 네스토리우스 총대주교를 파문하기를 거부했기 때문에 '네스토리우스파'라는 낙인이 찍혔다고 한다.[20]

1994년 가톨릭교회와 동방 아시리아 교회는 공동 그리스도론 선언에 서명하였는데, 이는 교황 요한 바오로 2세와 동방 아시리아 교회의 총대주교 마르 딘카 4세가 함께 했다. 이 선언은 칼케돈 공의회의 그리스도론 공식을 양 교회의 공동 신앙 표현으로 강조하고, '테오토코스'(하느님의 어머니)라는 칭호의 정당성을 인정하는 내용을 담고 있다.[19] 이는 양 교단 간의 관계 개선을 위한 중요한 발걸음으로 평가된다.

역사 기록에 따르면, 동방 아시리아 교회가 5세기 중반에서 6세기 사이에 스리랑카에 존재했을 가능성도 제기된다.[15][16][17] 또한, 인도에는 네스토리우스파의 계보를 잇는 토마스파 그리스도인들이 존재했는데, 이들 중 일부는 현재 아시리아 동방교회의 자교회인 칼데아 시리아 교회와 동방 전례 가톨릭 교회인 시로말라바르 가톨릭교회에 속해 있다. 나머지 상당수는 비칼케돈파 정교회(시리아 정교회)에 속하게 되었고, 그중 일부는 다시 동방 전례 가톨릭 교회가 되거나 성공회 및 프로테스탄트 교회들과 완전한 상호 교류 관계를 맺기도 했다.

4. 2. 신학적 재평가

최근에는 네스토리우스와 의 교설이 기독교 교리의 근간과 관련된 것이 아니라는 연구가 진행되고 있다. 이러한 연구에서는 네스토리우스파를 아리우스파나 아폴리나리스주의와 같이 교리의 근간과 관련된 이단과 동일 선상에서 논의하고 배제하는 것은 큰 문제라고 지적한다. 네스토리우스가 이단으로 선고된 배경에는 알렉산드리아 학파와 안티오크 학파 간의 정치적 대립이 있었으며, 더 나아가 서로 사용한 신학 용어나 철학 용어 사용의 차이도 존재했기 때문에 재평가가 필요하다고 여겨진다.[33]참조

[1]

백과사전

Nestorianism

https://www.oed.com/[...]

[2]

서적

Armenia Christiana: Armenian Religious Identity and the Churches of Constantinople and Rome (4th–15th Century)

https://books.google[...]

Wydawnictwo UJ

2016

[3]

잡지

Zvartnots and the Origins of Christian Architecture in Armenia

1972-09-01

[4]

서적

Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission

https://books.google[...]

Orbis Books

[5]

서적

Dissent from the Creed

[6]

강의록

Meetings with the World's Religions

2010-01-01 # Spring Term 2010, 정확한 날짜는 알 수 없음.

[7]

학술지

Cyril of Alexandria's critique of the term ''Theotokos'' by Nestorius Constantinople

https://www.ajol.inf[...]

2019-10-22

[8]

서적

Kuan Yin: Myths and Prophecies of the Chinese Goddess of Compassion

Thorsons

1995

[9]

학술지

At cross purposes

https://www.jstor.or[...]

2022-09-07

[10]

서적

Old World Encounters: Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

1993

[11]

백과사전

Nestorius

https://www.britanni[...]

2010-01-29

[12]

웹사이트

Cyril of Alexandria, Third Epistle to Nestorius, with 'Twelve Anathemas'

http://www.monachos.[...]

[13]

백과사전

Nestorianism

https://www.britanni[...]

2010-01-28

[14]

서적

Christian Confessions: A Historical Introduction

https://books.google[...]

John Knox Press

[15]

뉴스

Mar Aprem Metropolitan Visits Ancient Anuradhapura Cross in Official Trip to Sri Lanka

http://news.assyrian[...]

Assyrian Church News

2013-08-06

[16]

뉴스

Did Christianity exist in ancient Sri Lanka?

https://www.sundayti[...]

Sunday Times

2021-08-02

[17]

뉴스

Main interest

http://www.highbeam.[...]

Daily News

2021-08-02

[18]

서적

The Lost Sutras of Jesus: Unlocking the Ancient Wisdom of the Xian Monks

https://books.google[...]

Ulysses Press

[19]

웹사이트

Common Christological Declaration between the Catholic Church and the Assyrian Church of the East

https://www.vatican.[...]

2020-02-08

[20]

웹사이트

The Assyrian Church of the East: A Panoramic View of a Glorious History- Mar Awa Royel

https://bethkokheh.a[...]

2019-10-25

[21]

웹사이트

The Blood of Christ

https://www.gty.org/[...]

1987-01-01

[22]

웹사이트

Exposing the Idolatry of Mary Worship: An Overview

https://www.gty.org/[...]

2006-04-02

[23]

웹사이트

“Mary is NOT the Mother of God” REBUTTED

https://www.catholic[...]

2024-08-14

[24]

웹사이트

DR. MACARTHUR AND THE BLOOD OF GOD

https://www.rlhymers[...]

2005-07-23

[25]

서적

日本人として学んでおきたい世界の宗教

https://books.google[...]

PHP研究所

2013-07-04

[26]

서적

Dissent from the Creed

[27]

서적

東方キリスト教の世界

ちくま学芸文庫

2022

[28]

서적

東方キリスト教諸教会 研究案内と基礎データ

明石書店

2017

[29]

서적

[30]

연구보고서

イスラーム国家における異教徒統治制度史の研究

https://kaken.nii.ac[...]

2010-03-07

[31]

서적

中世思想原典集成(後期ギリシア教父・ビザンティン思想)

平凡社

1994-08

[32]

서적

プロテスタント教理史

キリスト新聞社

2006-06

[33]

웹사이트

古代キリスト論の歩み

http://www.ic.nanzan[...]

[34]

논문

ザビエル宣教と霊魂不滅の問題

https://glim-re.glim[...]

1996-12-25

[35]

논문

景教聖像の可能性 --栖雲寺蔵伝虚空蔵画像について--

2006-08

[36]

뉴스

マニ教『宇宙図』国内に 京大教授ら世界初確認

東京新聞

2010-09-27

[37]

웹사이트

http://www.tenmokusa[...]

[38]

간행물

寧波のマニ教画華 いわゆる「六道図」の解釈をめぐって / 大和文華館マニ教絵画にみられる中央アジア来源の要素について

大和文華

2009-02

[39]

논문

AAS

1990

[40]

웹사이트

한국기독교박물관 안내책자

http://www3.ssu.ac.k[...]

한국기독교박물관

2018-04-23

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com