메로베우스 왕조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

메로베우스 왕조는 5세기부터 8세기까지 갈리아를 지배한 프랑크족의 왕조이다. 메로베우스 왕조는 메로베우스 1세에서 시작되었으며, 클로비스 1세는 프랑크족을 통일하고 가톨릭으로 개종하여 유럽 역사에 영향을 미쳤다. 왕국은 분열과 재통합을 반복하다가, 679년 토이데리히 3세에 의해 다시 통일되었지만 왕권은 약화되고 궁재의 권력이 강화되었다. 751년, 피핀 3세가 마지막 메로빙거 왕인 힐데리히 3세를 폐위시키고 카롤링거 왕조를 열면서 메로베우스 왕조는 멸망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 프랑스의 왕조 - 카롤루스 왕조

카롤루스 왕조는 7세기부터 10세기까지 프랑크 왕국과 서로마 제국을 다스린 왕조로, 궁재직 세습과 카를 마르텔의 활약, 샤를마뉴 대제의 전성기를 거쳤으나 분열 후 쇠퇴하여 프랑크 왕국 분열 및 중세 문화 발전에 기여했다. - 프랑크 왕국 - 중프랑크 왕국

중프랑크 왕국은 843년 베르됭 조약으로 성립되어 북해에서 지중해에 이르는 영토를 차지했으나, 분열과 국경 변동을 겪다가 신성로마제국에 흡수되었다. - 프랑크 왕국 - 교황령

교황령은 교황이 세속 권력을 행사하며 통치했던 국가로, 콘스탄티누스 1세의 기증으로 시작되어 군주제 국가가 되었으나 1870년 멸망 후 바티칸 시국으로 축소, 1929년 라테라노 조약으로 범위가 확정되었다. - 중세 - 장미 전쟁

장미 전쟁은 1455년부터 1487년까지 랭커스터 가문과 요크 가문의 왕위 계승 분쟁으로 시작되어 헨리 7세의 승리로 튜더 왕조가 건국되면서 종결된 일련의 내전입니다. - 중세 - 잉글랜드 왕국

잉글랜드 왕국은 9세기에 정치적 통일을 이루었고, 바이킹 침략과 노르만 정복을 거친 후 봉건 제도가 확립되었으며, 1707년 스코틀랜드와의 통합으로 대영제국이 성립되면서 잉글랜드 왕국은 독립적인 정치적 실체로서의 역사를 마감했다.

2. 역사

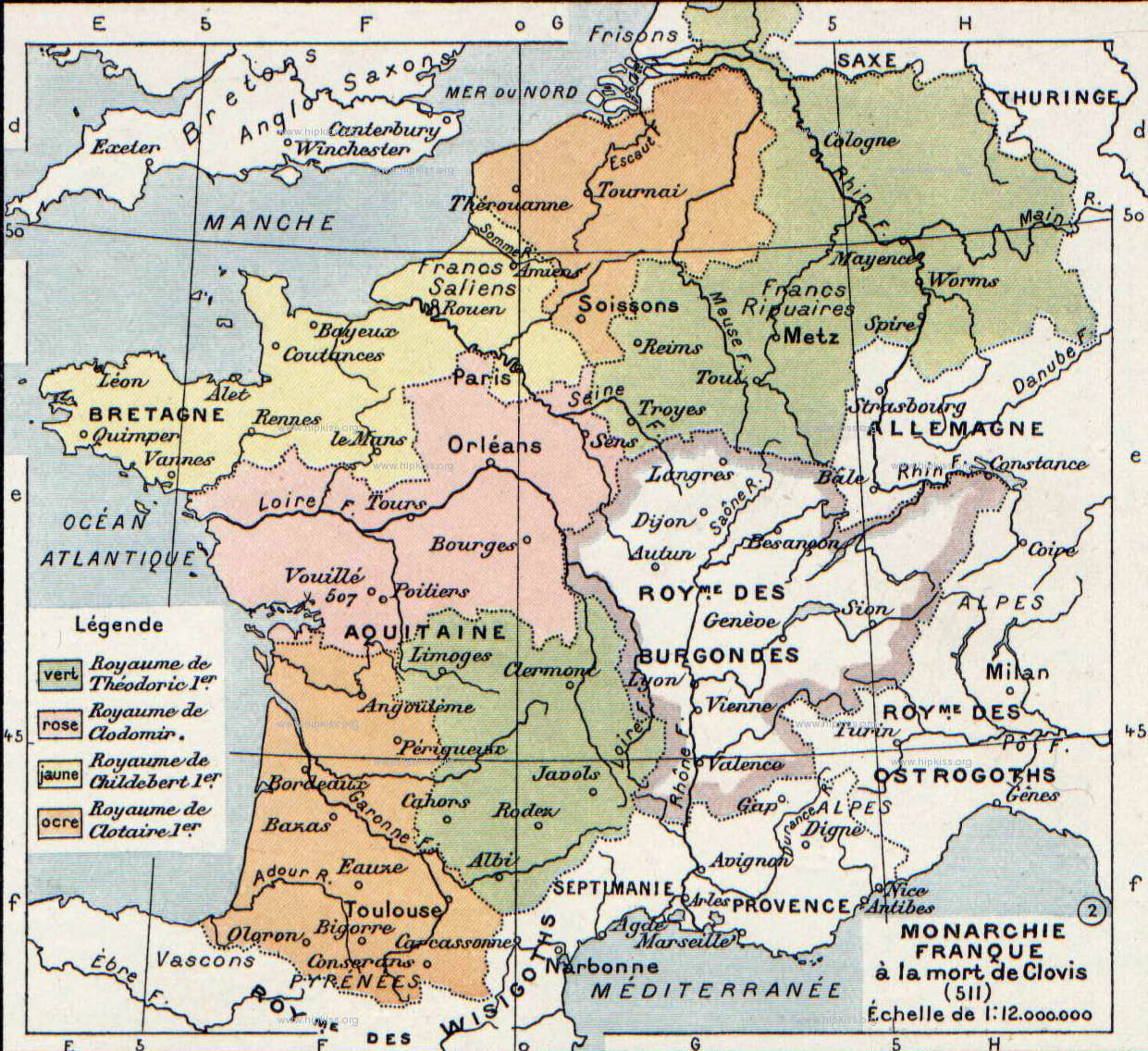

486년, 클로비스 1세는 북부 프랑스에서 메로빙거 왕조와 권력 다툼을 벌이던 로마 군사 지도자 시아그리우스를 격파하고 수아송 관구를 병합했다.[7] 투르의 그레고리에 따르면, 496년 톨비아크 전투에서 알레만니를 상대로 승리한 후, 클로비스는 로마 가톨릭으로 개종했다. 당시 다른 게르만 부족들은 대부분 아리우스파였기에, 이는 이후 유럽 역사에 중요한 역할을 하게 된다. 507년 부예 전투에서 서고트 왕국을 격파하고 아키텐을 지배하에 두었다.

511년 클로비스가 죽자 메로빙거 왕국은 네 명의 아들에 의해 파리, 수아송, 랭스, 메츠, 오를레앙을 거점별로 나뉘었다.[6] 클로타르 1세는 다른 형제들이 죽자 모든 왕국을 계승했지만, 얼마 지나지 않아 그의 사후 왕국은 다시 4명의 아들에게 쪼개졌다. 그 이후 왕국은 분열과 통합을 반복했고, 크게 아우스트라시아, 네우스트리아, 부르고뉴 왕국으로 나뉘었다.

613년, 프랑크 왕국은 클로타르 2세에 의해 다시 통일되었지만, 각 분왕국의 자립성은 강해졌다. 잦은 전쟁으로 왕권이 약화되었고, 귀족들은 왕을 지원하는 대가로 막대한 양보를 받아냈다. 679년 테오데리히 3세는 다시 한번 모든 프랑크 소왕국을 통일하였다.

614년 "파리 칙령"으로 아우스트라시아와 부르군트에서는 궁재를 국왕의 대리인으로 삼았다. 잦은 전쟁으로 왕권이 약화되었고, 이후의 왕들은 '게으른 왕'[1]으로 불렸으며, 정치적 실권은 궁재들에게 넘어갔다. 궁재들은 왕의 이익보다 자신들의 이익을 우선시했고,[9] 많은 왕들이 어린 나이에 왕위에 올라 전성기에 사망하면서 왕권은 더욱 약화되었다.

679년 테오데리히 3세는 다시 한 번 모든 프랑크 소왕국을 통일하였다. 이때부터 잠시 내전 기간을 제외하고 프랑크는 하나의 통일 왕조로 간주되지만 메로빙거 국왕의 실권은 없어지고 각 왕국은 궁재의 손에 넘어가게 되었다.

카롤링거 왕조의 피핀 2세가 실권을 장악했고, 714년에는 그의 사후 카를 마르텔이 실권을 잡기도 했다. 737년 투르 푸아티에 전투에서 승리한 뒤 프랑크 왕국의 실권을 장악한 카를 마르텔은 왕의 자리를 넘보지는 않았으나, 751년 결국 피핀 가문의 후손인 피핀 3세가 마지막 메로빙거 왕인 힐데리히 3세를 강제로 폐위하고 스스로 왕이 되어 카롤루스 왕조를 열었다.

2. 1. 기원

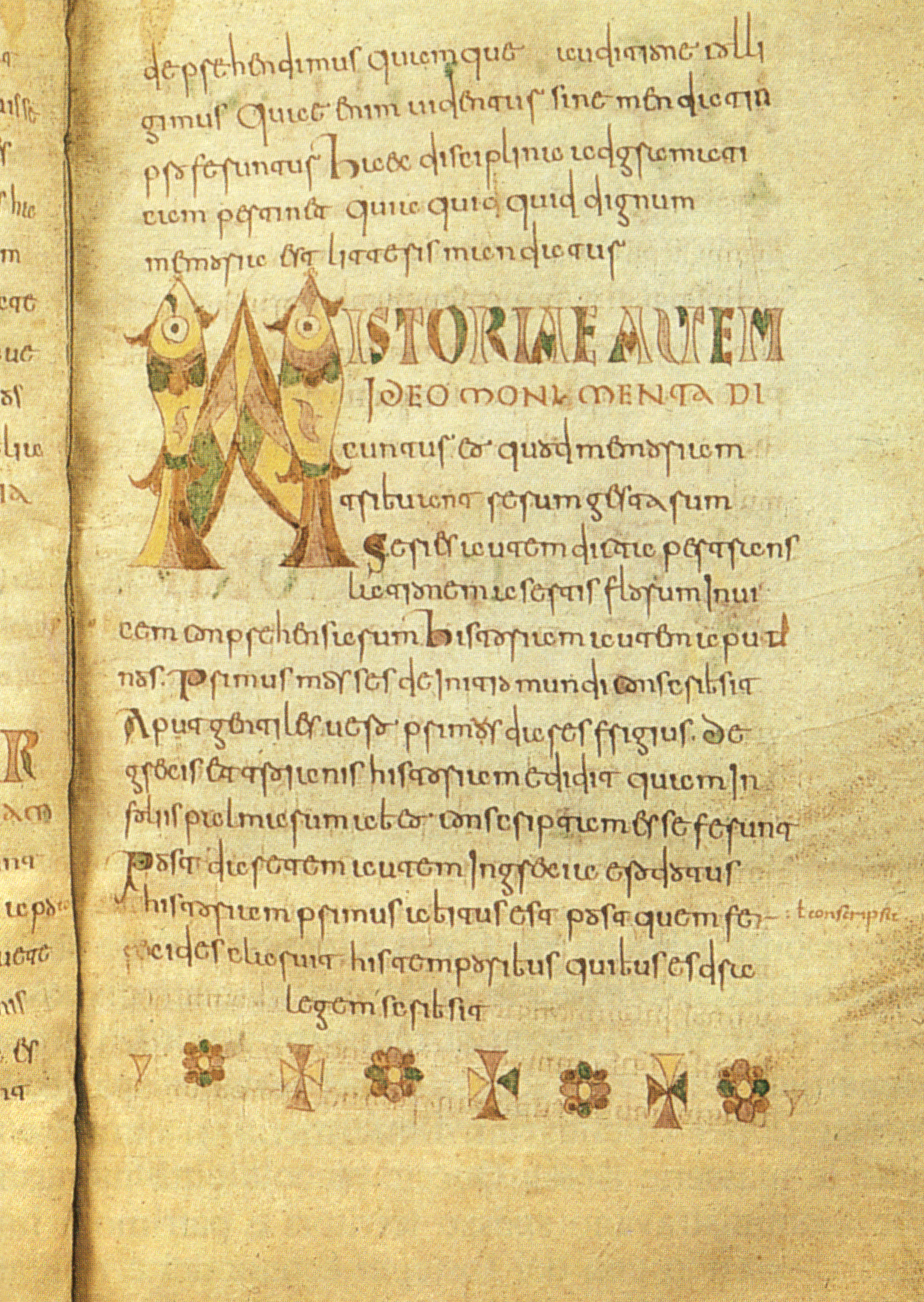

"메로베우스"라는 이름은 메로베우스 1세에서 유래한다. 메로베우스는 힐데리히 1세의 아버지이며, 힐데리히의 아들 클로비스 1세는 486년에 수많은 부족들을 정복하여 최초로 갈리아를 통일하고 단일 프랑크족의 국가를 세우게 된다. 그는 또한 프랑크족을 로마 가톨릭으로 개종하였는데 이는 이후 유럽 역사에 중요한 역할을 하게 된다.7세기의 《프레데가르 연대기》는 메로빙거 왕조가 퀴노토르라고 불리는 바다 괴물의 후손임을 시사한다.[3]

> 클로디오가 아내와 함께 여름에 해변에 머물렀는데, 정오에 아내가 목욕을 하러 바다에 들어갔고, 퀴노토르와 비슷한 넵투누스의 짐승이 그녀를 발견했다. 그 결과 그녀는 짐승이나 남편에 의해 임신했고, 메로베크라는 아들을 낳았으며, 그 아들로부터 프랑크 왕국의 왕들은 이후 메로빙거 왕조라고 불리게 되었다.

과거에는 이 이야기가 진정한 게르만 신화의 일부로 여겨졌고, 메로빙거 왕의 통치가 신성하고 왕조가 초자연적인 기원을 가졌다는 증거로 종종 여겨졌다. 오늘날에는 메로베크(바다 황소)라는 이름의 의미를 설명하려는 시도로 더 흔히 여겨진다. "앵글로색슨 통치자들과 달리 메로빙거 왕조는 (퀴노토르 이야기를 스스로 인정한 적이 있다면, 그것은 결코 확실하지 않지만) 신의 후손이라고 주장하지 않았다."[3]

1906년, 영국의 이집트학자 플린더스 페트리는 프톨레마이오스가 라인강 근처에 살고 있다고 기록한 마르빈기가 메로빙거 왕조의 조상이라고 제안했다.[3]

2. 2. 클로비스 1세와 프랑크 왕국의 통일 (481년 ~ 511년)

481년 플랑드르를 지배하던 소국의 왕 클로비스 1세(465년 - 511년, 재위 481년 - 511년)가 세력을 확장하여 영토를 넓혔다. 그는 전 프랑크족을 통일하고, 481년에 메로빙거 왕조를 열었다.[6]486년, 클로비스 1세는 힐데리히의 아들로, 북부 프랑스에서 메로빙거 왕조와 권력 다툼을 벌이던 로마 군사 지도자 시아그리우스를 격파했다. 클로비스는 수아송 부근에서 시아그리우스를 격파하고 그가 지배하던 수아송 관구를 병합했다.[7]

투르의 그레고리에 따르면, 496년 톨비아크 전투에서 알레만니를 상대로 승리했고, 클로비스는 그의 아내 클로틸드의 정통파, 즉 니케아 신조를 따르는 기독교 신앙을 받아들였다. 당시 다른 게르만 부족들은 대부분 아리우스파였다. 클로비스는 가톨릭교회 신자였던 아내와의 약속에 따라 게르만족에게 정착했던 아리우스파 (이단 종파)에서 신하 4,000명과 함께 정통파 가톨릭교회 (아타나시우스파)로 개종했다 ('''클로비스의 개종''').[6] 이로 인해 구 서로마 제국 귀족들의 지지를 얻었고, 영내의 로마계 주민과의 관계도 개선되었다. 투르의 그레고리우스에 따르면, 508년에 랭스의 주교 레미기우스에게 세례를 받고 개종했다는 설이 유력하다.[7]

그는 이후 507년 부예 전투에서 툴루즈의 서고트 왕국을 결정적으로 격파했다. 클로비스는 부예 전투에서 서고트 왕 알라릭 2세를 전사시키면서 이베리아 반도로 축출하였고, 아키텐을 지배하에 두었다.

클로비스는 491년에 튀링겐족을 복속시키고, 만년에 유력한 프랑크 귀족들을 숙청하고, 메로빙거 왕권을 확립했다. 511년 사망 직전에는 오를레앙에서 공의회를 열어, 메로빙거 왕조의 교회 제도를 조직되었고, 아리우스파 이단에 대한 대처가 논의되었다.[7]

클로비스 1세는 로마 제국의 영토뿐만 아니라 서고트족의 남부 프랑스 영토(부르고뉴, 프로방스)를 병합하여 갈리아 전체를 통합하였으며 작은 프랑크 소왕국을 하나로 통합했다. 그는 파리에 중심을 두고 수아송, 랭스, 메츠, 오를레앙에 각각 주요 거점을 두었다. 511년 클로비스가 죽었을 때 메로빙거 왕국은 네 명의 아들에 의해 각 거점별로 나뉘게 되었다.[6]

2. 3. 왕국의 분열과 재통합 (511년 ~ 679년)

클로비스 1세는 로마 제국의 영토와 서고트족의 남부 프랑스 영토(부르고뉴, 프로방스)를 병합하여 갈리아 전체를 통합하고 작은 프랑크 소왕국들을 하나로 통합했다. 그는 파리를 중심으로 수아송, 랭스, 메츠, 오를레앙에 각각 주요 거점을 두었다.[6] 511년 클로비스가 죽자 메로빙거 왕국은 네 명의 아들에 의해 각 거점별로 나뉘었다.클로비스 사후 왕국은 네 명의 아들들에 의해 분할되었으며, 아들들은 더 나아가 영토를 확장했다. 아들들 중 한 명이 죽으면, 그 영토는 살아남은 국왕의 지배를 받았다. 메로빙거 왕조의 분할은 왕국을 왕의 사적인 재산으로 생각하고 행해진 것이 아니라, 메로빙거 가문의 세습 재산으로 행해졌다고 보아야 한다. 따라서 왕의 수만큼 세습 재산의 "지분"이 존재했으며, 자격을 갖춘 왕이 한 명이 되면 세습 재산은 그 인물에게 집중되었다.

6세기부터 7세기에 걸쳐 각 분왕국에서는 서서히 각각의 귀족층이 고정화되어, 그것이 지역적인 정체성으로 이어졌다. 높아지는 각 왕국의 자립성은, 클로타르 2세의 통일을 마지막으로, 메로빙거 왕조를 분열로 이끌어 갔다.

클로타르 1세는 다른 형제들이 죽자 모든 왕국을 계승했지만, 얼마 지나지 않아 그가 사망하면서 왕국은 다시 4명의 아들에게 쪼개졌다. 그 이후 왕국은 분열과 통합을 반복했고, 크게 아우스트라시아, 네우스트리아, 부르고뉴 왕국으로 나뉘었다.

클로타르 1세의 왕국은 다시 네 아들들에 의해 분할되었고, 장남인 Sigebert I|시게베르트 1세영어에게는 왕국 동부가 주어져 그의 분국은 "아우스트라시아"라고 불렸다. 아우스트라시아의 왕은 월경지로서 프로방스를 지배했다. 차남 Guntram|군트람영어에게는 부르군트의 지배가 맡겨졌다. 셋째 아들 Charibert I|카리베르트 1세영어에게는 왕국 서부가, 막내 킬페리크 1세에게는 왕국 북서부의 벨기에 지방이 주어졌다.

567년에 카리베르트 1세가 사망하자, 그의 지배지는 3개의 분국 사이에서 분배되었고, 킬페리크 1세의 분국은 노르망디 지방까지 확대되어 "네우스트리아"라고 불리게 되었다.

613년, 프랑크 왕국은 클로타르 2세에 의해 다시 통일되었지만, 각 분왕국의 자립성은 강해졌고, 각 분왕국의 귀족들은 각 분왕 아래에서 형성되어 온 정치적 전통을 유지하고자 했다.

잦은 전쟁으로 왕권이 약화되었고, 귀족들은 막대한 이득을 얻어 왕을 지원하는 대가로 엄청난 양보를 받아냈다. 이러한 양보로 왕의 상당한 권력은 분할되어 주요 ''comites''(백작)와 ''duces''(공작)에게 넘어갔다.

679년 토이데리히 3세는 다시 한번 모든 프랑크 소왕국을 통일하였다.

2. 4. 왕권 약화와 궁재의 대두 (679년 ~ 751년)

613년, 클로타르 2세는 프랑크 왕국 전체를 하나의 통치자 아래 통일했다. 그러나 각 분왕국의 자립성은 강해졌고, 각 분왕국의 귀족들은 각 분왕 아래에서 형성되어 온 정치적 전통을 유지하고자 했다. 614년 파리에서 열린 교회 회의 직후, 클로타르 2세는 "파리 칙령"을 공포하여 각 분왕국의 귀족들의 요구를 수용했다. 아우스트라시아와 부르군트에서는 궁재를 국왕의 대리인으로 삼았다. 클로타르 2세는 원래 네우스트리아의 분왕이었기 때문에, 네우스트리아는 국왕이 직접 통치했다. 이 칙령은 교회에 재판 특권을 부여했는데, 왕권에 대한 교회의 지지를 굳건하게 했다는 견해와, 교회에 대한 타협이며 왕권의 쇠퇴라는 견해가 있다.클로타르 2세 시대는 메로베우스 왕조의 교회 정책의 전환기로, 아일랜드 수도 제도를 도입한 수도원 운동이 활발해졌다. 반면 왕비 브룬힐데를 지지했던 기존의 갈로-로마적 원로원 귀족과 결탁한 주교 제도는 쇠퇴했다. 루아르 강 이북에서는 주교 활동이 뚜렷하게 쇠퇴했으며, 주교의 출신도 원로원 귀족 중심에서 7세기를 기점으로 게르만 귀족이 두드러지게 나타났다. 게르만 귀족이 주교직에 진출하게 된 배경 중 하나는, 590년 성 콜룸바누스에 의해 설립된 룩세유 수도원이 프랑크 귀족 자제들의 교육 기관이 되어, 많은 게르만인 주교 양성에 성공했기 때문이다.[21] 클로타르 2세는 614년 "파리 칙령"에서 성직 서임 규정에 언급하여, 파리 교회 회의의 결정에 따라 수도 주교에게 주교의 서임권만을 인정하고, 선출권은 해당 교구의 성직자와 신도 공동체에 한정했다. 그러나 선출과 서임 사이에 왕권에 의한 심사를 거쳐 서임령에 따른 서임이 필요했다.

잦은 전쟁으로 왕권이 약화되었고, 귀족들은 막대한 이득을 얻어 왕을 지원하는 대가로 엄청난 양보를 받아냈다. 이러한 양보로 왕의 상당한 권력은 분할되어 주요 ''comites''(백작)와 ''duces''(공작)에게 넘어갔다. 이후의 왕들은 '게으른 왕'[1]("무능한 왕")으로 알려져 있으며, 정치적 갈등의 주요 행위자 역할을 궁재들에게 맡겼다. 궁재들은 점점 왕의 이익보다 자신들의 이익을 우선시했고,[9] 많은 왕들이 어린 나이에 왕위에 올라 전성기에 사망하면서 왕권이 더욱 약화되었다.

679년 테오데리히 3세는 다시 한 번 모든 프랑크의 소왕국을 통일하였다. 이때부터 잠시 내전 기간을 제외하고 프랑크는 1개의 통일 왕조로 간주되지만 메로빙거 국왕의 실권은 없어지게 되고 각 왕국은 궁재(maior domus)의 손에 넘어가게 되었다.

궁재들 간의 갈등은 687년 테르트리 전투에서 피핀 2세가 이끄는 아우스트라시아 군대가 승리하면서 종식되었다. 이후 피핀은 왕은 아니었지만 프랑크 왕국의 정치적 지배자가 되었으며, 이 지위를 아들들에게 물려주었다.

피핀의 오랜 통치 이후, 그의 아들 샤를 마르텔이 권력을 잡았으며, 귀족들과 자신의 계모와 싸웠다. 샤를 마르텔의 지도 하에 프랑크족은 732년 투르 전투에서 무어인을 격파했다. 그는 생애 마지막 몇 년 동안 왕 없이 통치했지만, 왕의 존칭을 사용하지는 않았다. 그의 아들 카를로만과 피핀 3세는 왕국의 주변부에서 반란을 막기 위해 다시 메로빙거 왕조의 허수아비(힐데리히 3세)를 임명했다. 그러나 751년, 피핀은 마침내 마지막 메로빙거 왕조를 폐위시키고, 귀족들의 지지와 교황 자카리아스의 축복을 받아 프랑크 왕 중 한 명이 되었다.

7세기 후반부터 왕국의 행정 및 재정을 총괄하는 궁재(major domus)에게 실권이 넘어가게 되었다. 특히 아우스트라시아, 네우스트리아, 부르군트 삼분국(지역)의 카롤링거 가문을 비롯한 궁재들이 현저하게 두각을 나타냈다.

714년부터 궁재로 취임한 카롤링거 가문의 카를 마르텔은 교회에서 몰수한 토지를 가신들에게 하사하여 군을 재편했다.[22] 732년에는 이베리아 반도에서 영내로 진격해 온 이슬람 제국의 우마이야 왕조 군을 투르-푸아티에 전투에서 격파하여 서유럽 기독교 세계에 대한 이슬람 세력의 진출을 막았다.[22] 751년 마르텔의 아들 피핀 3세 (소(小) 피핀)가 로마 교황의 지지를 얻어 카롤링거 왕조를 열면서 메로빙거 왕조는 멸망했다.[23]

3. 정치

메로빙거 왕조의 왕들은 정복한 재산을 자신의 추종자들에게 나누어 주었지만, 왕권은 절대적이지 않았다. 왕이 사망하면 그의 재산은 사유 재산처럼 상속자들에게 균등하게 분할되었다. 이러한 분할 상속은 메로빙거 왕조에 "공공의식"이 부족하다는 평가를 낳기도 했지만, 지나치게 단순화된 관점이라는 비판도 제기되었다.

왕들은 코미테스(백작)를 임명하여 국방, 행정, 분쟁 판결을 담당하게 했다. 이는 로마의 과세 및 관료제 시스템이 사라진 상황에서 프랑크족이 점차 행정을 인수하면서 나타난 현상이었다. 다고베르트 1세 시대에는 정부 문서가 로마식으로 작성되었으며, 클로타르 2세 통치 시기부터는 성직자가 행정에 참여하는 경우가 증가했다.[10]

백작은 군대를 징집하고 유지할 의무가 있었고, 왕은 군사적 지원을 요청할 수 있었다. 귀족과 무장 가신들로 구성된 연례 전국 회의에서는 전쟁 수행에 관한 주요 정책을 결정했다. 또한 군대는 새로운 왕을 방패 위에 세워 추대하는 관행을 통해 왕을 전사 집단의 지도자로 인정했다. 왕은 자신의 사유지인 ''피스크(fisc)''에서 나오는 생산물로 생활을 유지해야 했다. 이 시스템은 시간이 흐르면서 봉건제로 발전했으며, 왕의 자급자족에 대한 기대는 백년 전쟁까지 이어졌다.

로마 제국 멸망 이후 무역은 쇠퇴했고, 농업 영지는 대부분 자급자족하는 형태로 운영되었다. 남은 국제 무역은 중동 상인, 특히 유대인 라다니트가 주도했다.

메로빙거 왕조의 법은 모든 사람에게 동등하게 적용되는 보편적인 법이 아니었다. 각 사람의 출신에 따라 서로 다른 법이 적용되었다. 리푸아리 프랑크족은 리푸아리아 법전la을, 살리 부족은 살리카 법la (살리카법)을 따랐다. 프랑크족에게는 보편적인 로마법 기반의 법이 존재하지 않았다. 메로빙거 시대에는 '라킴부르크(rachimburgs)'라고 불리는 관리들이 법적 선례를 암기하여 법을 처리했다. 이는 메로빙거 사회가 '새로운' 법 제정을 허용하지 않고 전통 유지만을 허용했기 때문이다. 또한 게르만족의 전통은 비잔틴 제국의 유스티니아누스 1세 법전과 같은 민법 법전을 제공하지 않았다. 살아남은 몇 안 되는 메로빙거 칙령은 대부분 상속인 간의 재산 분할 문제 해결에 관한 것이었다.

4. 경제

비잔틴 제국의 주화는 테오데베르트 1세가 통치를 시작하면서 자체적인 주화를 주조하기 전부터 프랑크 왕국에서 사용되었다. 테오데베르트 1세는 최초로 메로빙거 왕조의 주화를 발행했다. 왕실 조폐창에서 주조된 금화에는 테오데베르트 1세가 비잔틴 황제의 진주 장식 왕관을 쓰고 등장했다. 킬데베르트 1세는 고대 양식으로 옆모습이 묘사되었으며, 토가와 관을 착용했다.[1] 솔리두스와 트리엔스는 534년부터 679년까지 프랑크 왕국에서 주조되었다.[1] 데나리우스 (또는 데니에)는 이후 힐데리크 2세와 673년에서 675년경 다양한 왕족이 아닌 인물의 이름으로 등장했다.[1] 카롤링거 왕조의 데나리우스는 메로빙거 왕조의 데나리우스를 대체했으며, 프리지아인의 페닝은 755년부터 11세기까지 갈리아에서 사용되었다.[1]

메로빙거 왕조의 동전은 파리의 파리 조폐국에 전시되어 있으며, 국립 도서관 메달 수집실에는 메로빙거 왕조의 금화가 소장되어 있다.[1]

5. 종교

기독교는 갈로-로마 문화를 접하면서 프랑크족에게 전파되었으며, 이후 수도사들에 의해 더욱 널리 퍼졌다. 496년, 클로비스 1세는 게르만족에게 퍼져있던 아리우스파에서 가톨릭 교회(아타나시우스파)로 신하들과 함께 개종했다('''클로비스의 개종''').[11] 이는 서로마 제국 귀족들의 지지를 얻었고, 영내의 로마계 주민과의 관계도 개선하는 데 기여했다.

511년 클로비스 1세 사망 직전, 오를레앙에서 공의회를 열어 메로빙거 왕조의 교회 제도가 조직되었고, 아리우스파 이단에 대한 대처가 논의되었다.

613년, 클로타르 2세는 프랑크 왕국을 다시 통일했지만, 614년 파리 교회 회의 직후 "파리 칙령"을 공포하여 교회에 재판 특권을 부여하는 등 교회 정책의 전환기를 맞이했다. 클로타르 2세는 성 콜룸바누스가 590년 설립한 룩세유 수도원을 통해 프랑크 귀족 자제들을 교육시켜 게르만인 주교 양성에 힘썼다.[21]

H. 비에르츠보르스키의 연구에 따르면, 7세기를 기점으로 교회 회의에 참가하는 주교 중 게르만식 이름(비로마 이름)을 가진 주교가 절반을 차지할 정도로 증가했다. 이는 6세기 후반부터 비로마 이름이 증가하기 시작한 결과였다.

5. 1. 메로빙거 시대의 주요 성인

기독교는 갈로-로마 문화를 접하면서 프랑크족에게 전파되었으며, 이후 수도사들에 의해 더욱 널리 퍼졌다. 이 선교사들 중 가장 유명한 사람은 아일랜드 수도사 성 콜롬바누스(서기 615년 사망)이다. 메로빙거 왕과 왕비는 새롭게 형성된 교회 권력 구조를 자신들의 이익을 위해 활용했다. 수도원과 주교좌는 왕조를 지지하는 엘리트들에게 현명하게 수여되었다. 광대한 토지가 수도원에 기증되어 해당 토지가 왕실 과세에서 면제되고 가문 내에 보존되었다. 가문은 가문 구성원을 수도원장으로 임명하여 수도원에 대한 지배력을 유지했다. 결혼할 수 없는 추가 아들과 딸은 메로빙거 형제들의 상속을 위협하지 않도록 수도원으로 보내졌다. 수도원의 이러한 실용적인 사용은 엘리트와 수도원 재산 간의 긴밀한 관계를 보장했다.[11]주교와 수도원장으로 봉사하거나 수도원과 수도원에 아낌없이 자금을 지원한 수많은 메로빙거인들은 성인으로 보상받았다. 메로빙거 친족도 아니고, 메로빙거 백작과 공작을 제공하는 가문 동맹도 아닌 뛰어난 소수의 프랑크 성인들은 그 사실만으로도 더 면밀한 조사를 받을 가치가 있다. 투르의 그레고리와 마찬가지로 그들은 거의 예외 없이 메로빙거 통치 남쪽과 서쪽 지역의 갈로-로마 귀족 출신이었다. 메로빙거 문학의 가장 특징적인 형태는 성인들의 ''생애''로 표현된다. 메로빙거 성인전은 로마 시대나 현대적 의미에서 전기를 재구성하는 것이 아니라, 정교한 문학적 연습의 공식으로 대중의 헌신을 끌어들이고 유지하여 프랑크 교회가 정통 채널 내에서 대중의 경건함을 전달하고, 성스러움의 본질을 정의하며, 매장지에서 자발적으로 발전한 사후 숭배를 어느 정도 통제하여 성인의 생명력이 지속되어 종교 서약을 한 사람에게 선행을 베풀 수 있도록 하는 것을 목표로 했다.[11]

인상적인 기적은 메로빙거 성인전의 필수 요소였기 때문에, ''vitae et miracula''는 성인의 축일에 낭독되었다. 많은 메로빙거 성인, 그리고 여성 성인의 대다수는 지역 성인으로, 엄격하게 제한된 지역 내에서만 숭배받았다. 그들의 숭배는 여성 종교 단체의 인구가 엄청나게 증가한 중세 고등 시대에 부활했다. 주디스 올리버는 리에주 교구에서 13세기 후반의 긴 성인 목록에 나타난 다섯 명의 메로빙거 여성 성인을 라르당셰 시편-시간에 기록했다.[12] 이 시대의 정치사를 보여주는 여섯 명의 메로빙거 후기 성인들의 ''생애''는 폴 포레이커와 리차드 A. 게르버딩에 의해 번역되고 편집되었으며, 프랑크인의 책la와 함께 제공되어 약간의 역사적 맥락을 제공한다.[13]

6. 문화

이츠하크 헨은 메로빙거 왕조 시대의 갈리아에서 프랑크족 인구보다 갈로-로마 인구가 훨씬 더 많았고, 특히 센 강 이남 지역에서 더욱 그러했다고 밝혔다. 프랑크족 정착지는 대부분 하류 및 중류 지역에 위치했다.[14] 갈리아 남쪽으로 갈수록 프랑크족의 영향력은 약해졌다.[14] 헨은 루아르 강 이남에서는 프랑크족 정착지의 증거를 거의 찾을 수 없다고 보았다.[14] 프랑크 문학 자료가 부족하다는 것은 프랑크어가 왕조 초기에 빠르게 잊혀졌음을 시사한다.[14] 헨은 누스트리아, 부르군디, 아키타니아에서는 속 라틴어가 메로빙거 시대 내내 갈리아에서 사용되었으며, 카롤링거 시대에도 오랫동안 사용되었다고 생각한다.[14] 그러나 어번 T. 홈스 주니어는 서부 오스트라시아와 누스트리아에서 게르만어가 공무원들에 의해 제2 언어로 850년대까지 사용되었으며, 10세기 동안 이 지역에서 구어로서 완전히 사라졌다고 추정했다.[15]

후일의 카롤링거 왕조와는 달리, '''메로빙거 왕조'''에서는 다수의 교양 있는 속인들이 정부 내에 존재했다. 피렌느는 테우데베르트 1세의 총신이었던 아스테리올루스와 세쿤디누스는 수사학에 뛰어났고,[24] 테우데베르트 1세를 섬긴 파르테니우스도 로마에서 교양을 쌓은 인물이었으며, 클로타르 2세의 왕실 재무관을 지낸 카오르의 데시데리우스 또한 웅변술과 로마법에 정통했다고 열거한다.[25]

7. 대중문화 속 메로빙거 왕조

메로빙거 왕조는 프랑스 역사와 민족주의에서 중요한 역할을 담당해왔다. 비록 프랑스 제3공화국 시대에는 골족의 중요성이 부각되면서 그 위상이 다소 가려지기도 했지만, 여전히 프랑스 역사의 중요한 부분으로 인식되고 있다.[16] 샤를 드 골은 "나에게 프랑스의 역사는 클로비스 1세로부터 시작된다. 클로비스는 프랑크족의 왕으로 선출되어 프랑스라는 이름을 부여했다. 그는 기독교로 세례를 받은 최초의 왕이다. 나의 나라는 기독교 국가이며, 프랑크족이라는 이름을 가진 기독교 왕의 즉위와 함께 프랑스의 역사가 시작되었다고 본다"라고 말하며 클로비스와 메로빙거 왕조의 중요성을 강조했다.[16]

마르셀 프루스트의 소설 ''잃어버린 시간을 찾아서''에서도 메로빙거 왕조는 중요한 소재로 등장한다. 프루스트에게 메로빙거 왕조는 가장 오래된 프랑스 왕조로서 낭만적이고, 그 후손들은 가장 귀족적인 존재로 여겨졌다.[17] "메로베우스"라는 단어는 ''스완네 집 쪽으로''에서 형용사로 최소 다섯 번 이상 사용되었다.

메로빙거 왕조는 1982년 출간된 책 ''성혈과 성배''에서 예수의 후손으로 묘사되기도 했다. 이는 1960년대 피에르 플랑타르가 만든 "시온 수도회" 이야기를 바탕으로 한 것이다. 플랑타르는 이 이야기를 익살스럽게 논픽션으로 판매했고, ''성혈과 성배''는 유사 역사학 작품 중 가장 큰 성공을 거두었다. "시온 수도회" 이야기는 이후 대중 소설, 특히 ''다빈치 코드''(2003)의 소재로 활용되었다. ''다빈치 코드'' 60장에서는 메로빙거 왕조가 언급된다.[18]

영화 ''매트릭스 2: 리로디드'', ''매트릭스 3: 레볼루션'', ''매트릭스: 리저렉션''에서는 "메로빈지언"(일명 "프랑스인")이라는 가상 인물이 등장하며, 조연 적대자 역할을 맡았다.

참조

[1]

EB1911

Merovingians

[2]

서적

Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged

Merriam-Webster, Inc.

[3]

서적

The Construction of Communities in the Early Middle Ages: Texts, Resources and Artefacts

Brill Publishers

[4]

서적

After Rome's Fall: Narrators and Sources of Early Medieval History : Essays Presented to Walter Goffart

University of Toronto Press

1998

[5]

학술지

Migrations. (The Huxley Lecture for 1906)

https://zenodo.org/r[...]

[6]

서적

Mediterranean Beaches and Bluffs: A Bicycle Your France E-guide

https://books.google[...]

Lulu Press

2015-08-27

[7]

학술지

The Dukes in the Regnum Francorum, A.D. 550–751

1976-07

[8]

서적

Warfare and Society in the Barbarian West 450–900

https://books.google[...]

Routledge

2008-01-28

[9]

백과사전

Merovingian dynasty {{!}} Frankish dynasty

https://www.britanni[...]

2017-09-22

[10]

서적

The Oxford History of Medieval Europe

Oxford University Press

[11]

서적

The Frankish Church

Clarendon Press

[12]

학술지

"Gothic" Women and Merovingian Desert Mothers

[13]

서적

Late Merovingian France: History and Hagiography, 640–720

https://books.google[...]

Manchester University Press

[14]

서적

Culture and Religion in Merovingian Gaul, A.D. 481–751

Brill

[15]

서적

A History of the French Language

https://books.google[...]

Biblo & Tannen

1938

[16]

인용

[17]

서적

Marcel Proust's Search For Lost Time: A Reader's Guide

Knopf Doubleday Publishing

[18]

서적

The Hammer of God

self-published

[19]

서적

メロヴィング王朝史話

岩波文庫

[20]

서적

メロヴィング王朝史話

岩波文庫

[21]

학술지

コルムバヌス修道院運動--メロヴインガー・フランクの政治史的・教会史的転換期に関する一考察

名古屋大学文学部

1971-03

[22]

문서

[23]

문서

[24]

서적

ヨーロッパ世界の誕生

創文社

[25]

서적

ヨーロッパ世界の誕生

創文社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com