토가

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

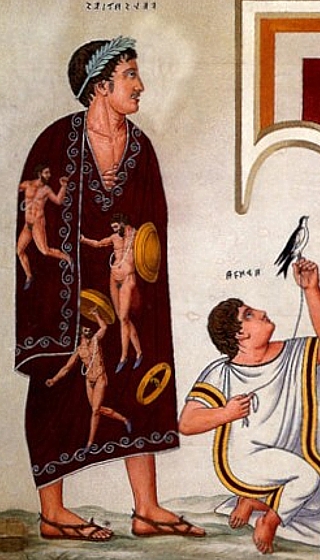

토가는 고대 로마에서 공적인 자리에서 착용하던 의복으로, 에트루리아인들의 의복에서 유래되었다. 로마 사회에서 시민권을 나타내는 중요한 상징이었으며, 신분과 직책에 따라 다양한 종류의 토가가 존재했다. 토가는 로마 공화정 시대에는 시민의 상징으로, 제정 시대에는 신분 과시의 수단으로 사용되었으나, 제국 말기에는 쇠퇴했다. 토가의 형태는 반원형 또는 타원형의 천으로, 착용 방식과 재질, 주름의 형태 등이 시대에 따라 변화했다. 로마 윤리론자들은 토가를 단순함과 검소함의 상징으로 여겼으며, 공적 활동과 의례에서 반드시 착용해야 하는 예복으로 여겨졌다. 토가는 로마 사회의 질서와 규범을 유지하는 역할을 했으며, 여성의 경우 매춘부나 간통한 여성에게 착용이 강요되기도 했다.

토가는 에트루리아인들이 입던 옷에서 유래하여 고대 로마에 정착된 것으로 여겨진다. 전승에 따르면 로마의 두 번째 왕 누마 폼필리우스 시대에 도입되었다고 추정되며, 초기 로마인들은 모직물로 만든 단순한 형태의 망토를 둘렀다.[118] 토가의 기원에 대해서는 고대 그리스의 히마티온을 모방했다는 설과 에트루리아의 의복에서 발전했다는 설 등이 존재한다.[18][19][24]

토가는 양모로 만든 반원형 옷으로, 보통 하얀색이며 왼쪽 어깨에 걸쳐 몸을 감싸는 형태로 착용했다.[114] 토가(togala)라는 단어는 '덮는다'는 뜻의 라틴어 '테게레'(tegere|테게레la)에서 유래했을 것으로 추정된다. 로마 시민의 예복으로 여겨졌으며, 로마인들은 토가를 자신들만의 고유한 의복으로 생각했다. 이 때문에 베르길리우스나 마르티알리스 같은 시인들은 로마 민족을 '겐스 토가타'(gens togata|토가를 착용하는 민족la)라고 묘사하기도 했다.[114][3]

2. 역사

시간이 흐르면서 토가의 형태는 변화했다. 로마인들이 투니카를 즐겨 입게 되면서 토가는 점차 두껍고 헐거워졌으며, 활동성은 떨어졌다. 그럼에도 토가는 로마 사회 제도와 깊이 결합하여 착용자의 신분을 나타내는 중요한 상징으로 발전했다.

공화정 초기(기원전 6세기~기원전 4세기)에는 작고 단순한 형태였으나, 로마의 국력이 커지면서 점차 크기가 커지고 형태가 복잡해졌다. 공화정 말기(기원전 3세기~기원전 1세기)에는 공식적인 복장으로 제정되었고, 신분과 정무관직에 따라 다양한 종류의 토가가 등장하며 계층 분화가 뚜렷해졌다.

제정 시대(기원전 27년-) 전기에는 토가의 형식이 더욱 세분화되고 화려해졌으나, 길고 거추장스러워지면서 실용성이 떨어져 서민층에서는 점차 착용을 기피하게 되었다. 제정 말기에는 상류 계급 사이에서만 의례적인 용도로 착용되었고, 점차 쇠퇴하였다. 비잔틴 시대에는 토가의 형태가 변형되어 천 끈 형태의 장식품인 롤룸(lorum)으로 그 흔적만 남게 되었으며, 서로마 제국 멸망 이후 서방에서는 점차 사라졌다.

2. 1. 에트루리아 기원설과 초기 형태

토가는 에트루리아인들이 공적인 자리에서 입던 옷에서 유래했다는 설이 유력하다. 토가의 가장 두드러진 특징은 반원형 모양이었는데, 이는 그리스의 히마티온이나 팔리움 같은 다른 고대 망토와 구별되는 점이다. 로테(Lotte)는 이 둥근 형태가 매우 유사한 반원형의 에트루리아 의복인 ''테벤나''(tebennaett)에서 유래했을 가능성을 제시했다.[18] 반면, 노마 골드만(Norma Goldman)은 토가를 포함한 이런 의복들의 초기 형태는 단순한 직사각형 천이었을 것으로 본다. 이 천은 농민, 양치기, 유목민들이 몸을 감싸거나 담요로 사용했을 것이라는 추정이다.[19] 로마 역사가들은 로마의 전설적인 건국자이자 초대 왕인 양치기 출신 로물루스가 토가를 즐겨 입었다고 믿었다. 자주색 테두리가 있는 ''토가 프라에텍스타''(toga praetextalat)는 에트루리아의 치안 판사들이 사용하던 것으로, 로마의 세 번째 왕 툴루스 호스틸리우스가 로마에 도입했다고 전해진다.[20]

초창기 로마인들은 모직물로 만들어진 두꺼운 망토를 옷 위에 둘렀으며, 토가는 로마의 두 번째 왕인 누마 폼필리우스 통치 시기에 정착된 것으로 추정된다. 실내에 있거나 밖에서 힘든 일을 할 때는 토가를 벗었다.[118]

그레코-로만 패션이라는 더 넓은 맥락에서 볼 때, 그리스의 ''엔퀴클론''(ἔγκυκλονgre, "원형 [의복]")은 로마의 토가와 모양이 비슷했을 수 있으나, 시민권을 나타내는 독특한 표식으로서 토가와 같은 중요성을 갖지는 못했다.[21] 2세기 점술가 아르테미도로스 달디아누스는 그의 저서 ''오네이로크리티카''(Ὀνειροκριτικάgre)에서 토가의 형태와 이름이 그리스어 ''테벤노스''(τήβεννοςgre)에서 유래했으며, 이는 테메누스(Temenus)가 발명하고 명명한 아르카디아의 의복이라고 주장했다.[22][23] 에밀리오 페루치(Emilio Peruzzi)는 토가가 미케네 그리스에서 이탈리아로 전해졌으며, 그 이름은 두꺼운 울 의복 또는 직물을 의미하는 미케네 그리스어 ''테-파''(te-pagre)에서 유래되었다고 주장한다.[24]

시간이 흐르면서 토가의 형태는 점차 바뀌었다. 로마인들이 그리스인이나 에트루리아인들이 입던 투니카를 즐겨 입기 시작하면서, 토가는 더 두꺼워지고 헐겁게 입는 방식으로 변화했다. 이로 인해 토가는 활동성이 이전보다 떨어졌고 점차 착용하는 이들이 줄어들었으나, 로마 제국 시기에도 여전히 궁중복으로 남았다.

2. 2. 공화정 시대의 발전과 신분 상징

로마 공화정 시대에 토가는 단순한 옷을 넘어 로마 시민권을 가진 사람임을 나타내는 중요한 상징으로 자리 잡았다. 또한 착용자의 신분이나 정무관직, 나이 등을 드러내는 역할을 했다. 로마 사회는 귀족이 원로원과 집정관직을 주로 맡고, 다수의 평민과 그 중간의 기사 계급으로 나뉘는 계층 사회였다. 이러한 사회 구조 속에서 토가는 부와 계급의 차이에도 불구하고 로마 시민이라는 정체성을 부여하는 역할을 했다.[31] 시민권은 특정한 특권, 권리, 책임을 수반했으며,[31] ''formula togatorum''("토가 착용자 목록")은 로마의 이탈리아 동맹국들이 전쟁 시 로마에 제공해야 할 군사적 의무를 명시하기도 했다. 여기서 '토가티'(''togati'', 토가를 입는 사람들)는 단순히 로마 시민뿐 아니라 넓게는 로마 문화를 받아들인 사람들을 의미하기도 했다.[32]

토가는 형태와 스타일은 비교적 비슷했지만, 옷감의 질이나 양, 특정 신분을 나타내는 표시는 크게 달랐다. 다양한 종류의 토가 중 대표적인 것은 다음과 같다.

토가는 오직 로마 시민만이 입을 수 있었으며, 비시민, 외국인, 자유민, 노예, 로마에서 추방된 망명자에게는 착용이 명시적으로 금지되었다.[33] 또한 불명예스러운 직업에 종사하거나 평판이 나쁜 사람도 입을 수 없었다.[34] 이는 토가가 시민의 특권이자 의무를 상징했기 때문이다. 개인의 신분은 한눈에 알아볼 수 있어야 했으므로,[34] 로마 당국은 인구 조사 등을 통해 토가 착용 자격을 관리했으며, 공공 극장이나 경기장에서도 신분에 따라 좌석을 엄격히 구분했다. 원로원은 가장 앞자리, 기사 계급은 그 뒤, 일반 시민, 그리고 비시민 순서로 앉았다.[35] 때로는 기사 좌석에서 신분을 속인 사람이 발견되어 쫓겨나기도 했다.[36]

토가의 상징적 가치는 리비우스가 전하는 루키우스 퀸티우스 신시나투스의 일화에서도 잘 나타난다. 귀족 영웅 신시나투스가 공직에서 물러나 밭을 갈고 있을 때 원로원 사절단이 찾아와 그에게 토가를 입으라고 요청한다. 그가 토가를 입자, 독재관으로 임명되었다는 소식을 듣고 즉시 로마로 향한다.[37] 이는 토가를 입는 행위가 평범한 농부에서 국가를 이끄는 지도자로의 신분 전환을 의미함을 보여준다.[38] 로마의 수많은 공공 및 사적 조각상들은 위대한 로마인들이 항상 토가를 입었다는 인식을 강화했다.[39][40]

로마 초기 공화정 시대(기원전 6세기~기원전 4세기)에는 토가가 작고 단순한 형태였으나, 로마의 국력이 커짐에 따라 점차 크고 복잡한 형태로 발전했다. 공화정 말기(기원전 3세기~기원전 1세기)에는 토가가 공식적인 복장으로 제정되었고, 신분에 따른 종류의 분화가 더욱 뚜렷해졌다.

2. 3. 제정 시대의 변화와 쇠퇴

제정 시대(기원전 27년-) 전기에 이르러 토가는 더욱 세부적인 형식의 차이를 보이며 화려하고 호화로운 형태로 발전했다. 하지만 점차 길이가 길어지고 형태가 복잡해지면서 활동성이 떨어졌고, 이로 인해 서민층에서는 토가의 불편함을 싫어하여 점차 착용을 기피하게 되었다.[49] 1세기 후반의 역사가 타키투스는 로마 도시의 평민들을 "튜닉을 입은 무리"(vulgus tunicatus|불구스 투니카투스la)라고 칭하며 이러한 경향을 엿볼 수 있다.[49]

황제들 역시 토가 착용 방식에서 차이를 보였다. 마르쿠스 아우렐리우스 황제는 공식적인 접견 자리(''살루타티오'')에서 자신의 지위에 맞는 화려한 복장 대신 평범한 흰색 시민 토가를 입어 겸손함을 드러내고자 했다. 이는 칼리굴라가 때때로 승리의 상징인 ''토가 픽타''를 임의로 착용하거나, 네로가 꽃무늬 튜닉에 무슬린 스카프 차림으로 원로원 의원들을 맞이하여 모욕감을 주었던 것과는 대조적인 모습이었다.[61]

토가의 상징성이 약화되는 것을 막으려는 시도도 있었다. 하드리아누스 황제는 기사들과 원로원 의원들에게 공공장소에서 토가를 착용하도록 의무화하는 칙령을 내렸지만, 이 칙령은 평민에게까지 적용되지는 않았다.[66] 이후 카라칼라 황제가 안토니누스 헌법(212년)을 통해 제국 내 모든 자유민에게 시민권을 부여하면서 시민의 수가 폭발적으로 증가하자(아우구스투스 시대 약 600만 명에서 4,000만~6,000만 명으로 추산), 로마 시민의 고유한 상징이었던 토가의 가치는 더욱 희석되었고, 평민 계층에서의 토가 착용 쇠퇴는 더욱 가속화되었을 것으로 보인다.[66] 반면, 공직을 맡은 귀족들은 오히려 더욱 정교하고 복잡하며 값비싸지만 실용성은 떨어지는 형태의 토가를 채택하는 경향을 보였다.[107]

그럼에도 불구하고 토가는 로마 원로원 엘리트의 공식 복장으로 그 명맥을 유지했다. 382년, 공동 황제 그라티아누스, 발렌티니아누스 2세, 테오도시우스 1세는 테오도시우스 법전(14.10.1)을 통해 로마 시의 원로원 의원들이 일상생활에서는 페눌라(paenula) 착용을 허용하되, 공식 업무를 수행할 때는 반드시 토가를 입어야 한다고 규정했다.[108] 이를 어길 경우 원로원 의원의 지위와 권위는 물론, 율리아 쿠리아(Curia Julia) 출입 자격까지 박탈당할 수 있었다.[109]

비잔틴 시대에는 미술과 초상화에서 최고위 관료들이 화려하게 제작된 궁정 복식이나 사제복을 입은 모습으로 묘사되는데, 이 중 일부는 황제의 토가 형태에서 유래한 것으로 여겨진다.[110] 시간이 흐르면서 토가는 점차 장식적인 천 끈 형태의 롤룸(lorum)으로 변형되어 그 흔적만 남게 되었다. 한편, 서방에서는 민족 대이동 이후 들어선 새로운 유럽 왕국의 왕들과 귀족들이 로마 후기의 군 장군 복장을 모방하면서, 중앙 집권적인 로마 통치가 끝나자 토가는 점차 자취를 감추게 되었다.[111]

3. 종류

토가는 신분, 직책, 상황에 따라 여러 종류가 있었으며, 각각의 토가는 관습에 따라 특정 용도나 사회 계층에 맞게 사용되었다.

3. 1. 신분에 따른 분류

토가는 종류가 매우 다양했으며, 각각 특정 사회 계층이나 용도에 따라 구분되었다. 주요 토가의 종류와 그 특징은 다음과 같다.

한편, 로마 여성의 정장이 스톨라로 정착되면서, 매춘부나 간통죄를 저지른 여성 등 사회적으로 지탄받는 여성들은 스톨라 착용이 금지되고 대신 토가를 입도록 강요받았다는 기록도 있다. 이는 토가가 특정 신분을 나타내는 동시에, 때로는 불명예를 상징하는 표식으로도 사용되었음을 보여준다.

4. 형태와 착용법

토가는 기본적으로 반원형 또는 타원형 모양의 커다란 천 조각으로, 몸에 꿰매거나 여미는 방식이 아니라 둘러서 걸쳐 입는 형태의 의복이었다. 주로 양모로 만들어졌으며, 시대의 흐름에 따라 그 구체적인 형태와 크기는 점차 변화했다. 초기에는 비교적 단순한 형태였으나, 시간이 지나면서 점차 크기가 커지고 복잡한 주름을 잡아 입는 방식으로 발전했다.

토가를 입을 때는 천의 무게와 마찰력을 이용하거나, 때로는 피불라(fibula)라고 불리는 죔쇠를 사용하여 옷을 어깨 등에 고정시켰다. 특히 공식적인 자리에서는 신분과 위엄을 나타내기 위해 정교하게 주름을 잡는 것이 매우 중요하게 여겨졌으며, 이를 위해 착용 전 미리 주름을 잡거나 다른 사람의 도움을 받기도 했다. 후기 로마 제국 시기에는 더욱 장식적이고 복잡한 형태의 토가가 등장하여 특정 계층의 권위를 상징하기도 했다.

4. 1. 형태와 재질

토가의 형태는 시대가 흐르면서 점차 변화했다. 초기 고대 로마인들은 에트루리아인들의 복장에서 유래한, 모직물로 만들어진 두꺼운 망토 형태의 옷을 입었다. 이후 그리스나 에트루리아인들이 입던 투니카를 즐겨 입기 시작하면서, 토가는 더 두꺼워지고 헐겁게 입는 방식으로 바뀌었다. 이로 인해 토가는 이전보다 활동성이 떨어졌지만, 로마 제국 시기까지 궁정복으로서의 지위를 유지했다.

토가의 정확한 모양에 대해서는 여러 설이 존재한다. 장방형이었다는 설부터 타원형이었다는 설까지 다양하며, 대리석 조각상 등을 통해 구조를 추측한 결과, 공화정 말기의 정장 토가는 팔각형 천을 반으로 자른 듯한 형태였을 것이라는 설이 가장 유력하게 받아들여진다. 다만 이는 공화정 말기 정장에 대한 가설일 뿐, 평상복이나 그 이전 시대의 토가 형태가 어떠했는지는 명확하지 않다.

토가의 크기는 시대별로 달랐으며, 부와 계급을 상징하는 중요한 요소로 여겨졌다.[101] 현대 연구에 따르면, 공화국 말기 고위 로마인이 입었던 토가는 길이가 약 약 3.66m 정도였을 것으로 추정된다. 제정 시대에는 이보다 3분의 1가량 더 길어져 약 약 5.49m에 달했으며, 제국 말기의 가장 복잡하고 주름진 형태의 토가는 너비가 약 약 2.44m, 길이가 최대 약 5.49m에서 약 6.10m에 이르렀을 것으로 보인다.[103] 일반적으로 토가의 길이는 착용자 신장의 약 3배 정도였다.

전통적으로 토가는 양모로 만들어졌다. 당시 로마인들은 양모가 불운을 막는 힘과 악마의 눈으로부터 보호하는 힘을 지녔다고 믿었다. 특히 치안 판사, 사제, 그리고 자유 태생의 청소년들이 입었던 자주색 테두리가 있는 ''toga praetextalat''는 반드시 양모로 만들어야 했다.[9]

양모 가공은 고대 로마 여성들에게 매우 중요하고 존경받는 일이었다. 전통적으로 높은 지위의 마테르 파밀리아스(가문의 어머니)는 가정의 접객 공간인 아트리움에 양모 바구니, 실, 베틀 등을 두어 가문의 부지런함과 검소함을 상징적으로 보여주었다.[99] 아우구스투스 황제는 그의 아내 리비아와 딸 율리아가 직접 자신의 옷을 짜도록 함으로써 다른 로마 여성들에게 모범을 보인 것을 특히 자랑스러워했다고 전해진다.[100]

손으로 직접 짠 천은 생산 속도가 느리고 비용이 많이 들었으며, 토가는 다른 의복에 비해 엄청난 양의 천을 필요로 했다. 낭비를 최소화하기 위해 초기에는 하나의 천 조각으로 토가를 만들었을 가능성이 있지만, 점차 크기가 커지면서 여러 조각의 천을 꿰매어 만들었을 것으로 추정된다.[101] ''toga praetextalat''의 특징인 자주색-붉은색 테두리는 "Tablet weavingeng"이라는 특별한 직조 기법을 사용하여 토가에 직접 짜 넣었는데, 이는 에트루리아 복장에서도 나타나는 특징이다.[102]

4. 2. 착용 방식

토가는 몸에 고정하기보다는 걸쳐 입는 방식이었으며, 천의 무게와 마찰로 제자리를 유지했다. 일반적으로 핀이나 브로치는 사용되지 않았다고 추정되지만[103], 몸을 움직여도 흘러내리지 않도록 피불라(fibula)라는 죔쇠(현대의 브로치와 유사)로 천을 고정하기도 했다. 스타일이 더 부피가 크고 복잡할수록 원하는 효과를 내기 위해 더 많은 도움이 필요했을 것이다. 고전 조각상에서 걸쳐진 토가는 일관되게 특정 특징과 주름을 보여주며, 이는 동시대 문헌에서 확인되고 명명되었다.기본적인 착용 방식은 긴 천의 변을 접어 약 3분의 1을 왼쪽 어깨에서 앞으로 늘어뜨리고, 나머지 천은 등 뒤에서 오른쪽 겨드랑이 아래를 통과시켜 다시 왼쪽 어깨 너머로 넘겨 등 뒤로 늘어뜨리는 것이었다. 제정 시대에는 오른쪽 겨드랑이 아래를 통과시키는 대신, 오른쪽 어깨 너머로 천을 둘러 오른쪽 팔을 가리는 착용법이 늘어났다.

=== 주름 ===

토가를 정장으로 착용할 때는 각 부분의 주름(히다) 잡기에 매우 신경 썼다. 주름은 착용 전날 노예가 불로 달군 고대 다리미와 유사한 도구로 미리 잡아두었다. 귀족의 집에는 토가 착용을 전문적으로 돕는 훈련받은 노예가 있었다. 주요 주름에는 다음과 같은 명칭이 있었다.

- '''시누스''' (Sinusla): 제국 시대에 나타난 주름으로, 왼쪽 팔 아래에서 가슴을 가로질러 아래로 느슨하게 늘어진 다음 오른쪽 어깨로 올라가는 형태이다. 초기에는 가늘었으나 후기에는 훨씬 풍성해졌으며, 무릎 길이까지 내려와 오른쪽 팔꿈치에 걸쳐 매달리기도 했다.[103]

- '''움보''' (Umbola): 제국 시대 토가에서 가슴을 대각선으로 가로지르는 부분(''발테우스'', balteusla) 위로 천을 당겨 만든 주머니 모양의 주름이다. 이 주름의 무게와 마찰이 토가를 왼쪽 어깨에 고정하는 데 도움을 주었을 것으로 보이나, 그 효과는 크지 않았을 수 있다. 토가가 발전하면서 움보의 크기도 커졌다.[104]

- '''프레킨타''' (Praecinctala): 어깨에 걸리는 부분의 주름.

- '''라키히아''' (Laciniala): 발 부분의 주름.

=== 복잡한 형태의 토가 ===

제국 중후반기에는 더욱 복잡하고 화려한 형태의 토가가 등장했으며, 주로 황제나 최고위 관료들이 착용했다.

- '''토가 컨타불라타''' (Toga Contabulatala): 서기 2세기 후반에 등장한 "띠가 있는" 또는 "겹쳐진" 토가이다. 넓고 매끄러운 판자 모양의 패널 또는 주름진 재료의 띠가 움보, 시누스, 발테우스와 거의 같은 위치에 덧대어진 것이 특징이다.[105] 착용자의 움직임을 심하게 제한했을 수 있으며, 입는 데 시간이 오래 걸리고 전문가의 도움이 필요했다. 사용하지 않을 때는 형태를 유지하기 위해 특별한 보관 방법이 필요했을 것이다. 테르툴리아누스는 이러한 불편함 때문에 팔리움을 더 선호한다고 언급하기도 했다.[106]

- '''넓은 동부 토가''': 4세기 후반 고위층(집정관 또는 원로원 의원) 이미지에서 보이는 형태로, 종아리 중간까지 내려오고 자수가 촘촘하게 놓여 있었다. 긴 소매가 달린 팔리움 스타일의 속옷 두 벌 위에 착용했으며, 시누스는 왼쪽 팔에 걸쳐 있었다.[107]

5. 사회적 의미

토가는 고대 로마 사회에서 단순한 의복을 넘어 사회 질서와 가치를 반영하는 중요한 상징이었다. 이는 로마 시민권을 가진 남성만이 누릴 수 있는 특권적인 복장으로, 로마인으로서의 정체성을 드러내는 역할을 했다. 토가의 종류와 장식은 착용자의 사회적 신분과 권력을 시각적으로 나타내는 기준이 되었으며, 공적인 활동이나 중요한 종교 의례에서도 필수적으로 착용되었다. 또한, 특정 상황에서는 여성에게 사회적 낙인으로서 토가 착용이 강제되기도 하는 등, 토가는 로마 사회의 복잡한 위계질서와 가치 체계를 반영하는 핵심적인 요소로 기능했다.

5. 1. 시민권과 정체성

토가는 로마 시민권을 가진 고대 로마 남성만이 입을 수 있는 특권적인 복장이었으며, 로마 시민으로서의 정체성을 나타내는 중요한 상징이었다.[31] 로마 사회는 계층적 구조를 가지고 있었는데, 토지를 소유한 귀족들이 원로원의 다수를 차지하고 최고 집정관직을 맡았다. 이론상으로는 시민들의 동의를 통해 통치했지만, 실제로는 소수의 귀족들이 권력과 부를 독점하는 과두정치 형태에 가까웠다. 다수를 차지하는 평민들은 호민관 등을 통해 제한적인 정치 참여만 가능했다. 기사 계급은 귀족과 평민 사이의 중간 계층을 형성했다. 이러한 계층 간의 차이에도 불구하고, 토가는 이들 모두를 하나의 배타적인 시민 집단으로 묶어주는 역할을 했다.로마는 ''formula togatorum''("토가 착용자 목록")을 통해 이탈리아 동맹국들이 전쟁 시 제공해야 할 군사적 의무를 규정했다. '토가를 입는 사람들'을 의미하는 ''토가티''(togati)는 단순히 로마 시민만을 의미하는 것을 넘어, 넓게는 '로마화된' 사람들을 지칭하기도 했다.[32] 로마 영토 내에서 토가는 비시민, 외국인, 자유민, 노예, 로마에서 추방된 망명자에게는 착용이 명백히 금지되었다.[33] 또한 "악명 높은" 직업에 종사하거나 부끄러운 평판을 가진 사람들도 토가를 입을 수 없었다. 이는 개인의 신분을 한눈에 알아볼 수 있게 하여 사회 질서를 유지하기 위한 목적이었다.[34] 자유민이나 외국인이 시민인 척하거나, 일반 시민이 기사인 척하는 사칭 행위는 인구 조사를 통해 적발되기도 했다. 공공 극장이나 서커스 경기장의 좌석 배치 역시 토가를 입은 로마 시민의 우월성을 반영했다. 원로원이 가장 앞자리에, 그 뒤로 기사, 일반 시민 순으로 앉았으며, 토가를 입지 못하는 자유민, 외국인, 노예 등은 그 뒤에 자리했다.[35] 때때로 기사 좌석에서 사칭자가 발견되어 쫓겨나기도 했다.[36]

토가의 상징적 가치는 여러 일화를 통해 드러난다. 리비우스의 로마사에 등장하는 귀족 영웅 루키우스 퀸티우스 신시나투스는 공직에서 물러나 밭을 갈고 있을 때 원로원 사절단을 맞이한다. 사절단은 그에게 토가를 입으라고 요청했고, 아내가 가져다준 토가를 입자 독재관으로 임명되었음을 알게 된다.[37] 이 일화에서 토가를 입는 행위는 소박한 농부에서 국가를 위해 헌신하는 로마의 지도자로 변모하는 상징적인 전환을 의미한다.[38] 로마 시대의 수많은 공공 및 사적 조각상들은 위대한 로마인들이 항상 토가를 입었던 것처럼 묘사하며, 토가가 로마인의 이상적인 모습임을 강조했다.[39][40]

그러나 시간이 흐르면서 토가는 점차 쇠퇴했다. 이미 1세기 후반 타키투스는 도시 평민들을 "튜닉을 입은 무리"(vulgus tunicatus|불구스 투니카투스la)라고 칭하며 토가 착용이 줄어들었음을 시사했다.[49] 하드리아누스 황제는 기사들과 원로원 의원들에게 공공장소에서 토가를 입도록 명령했지만, 평민에 대한 규정은 없었다. 특히 카라칼라 황제가 안토니누스 헌법(212년)을 통해 제국 내 거의 모든 자유민에게 시민권을 부여하면서 로마 시민의 수가 급증하자, 토가가 지니는 배타적 가치는 더욱 희미해졌고 평민들 사이에서 토가를 입지 않는 경향은 가속화되었을 것이다.[66] 반면, 고위 공직자들은 더욱 정교하고 값비싸지만 실용성은 떨어지는 형태의 토가를 고수했다.[107]

그럼에도 불구하고 토가는 로마 원로원 엘리트의 공식 복장으로 오랫동안 유지되었다. 382년의 법령(테오도시우스 법전 14.10.1)은 로마 시의 원로원 의원들이 공식 업무 수행 시 반드시 토가를 착용하도록 규정했으며, 이를 어길 경우 지위와 율리아 쿠리아 출입 권한을 박탈당했다.[108][109] 이후 비잔틴 시대의 미술과 초상화에서는 화려하게 장식된 궁정 복장이나 사제복이 등장하는데, 이 중 일부는 황제의 토가에서 유래한 것으로 여겨진다.[110] 서방에서는 서로마 제국 멸망 후 새로운 왕국들의 지배층이 토가보다는 후기 로마 군대의 복장을 선호하면서 토가는 점차 사라지게 되었다.[111]

5. 2. 신분과 권력

toga|토가la는 고대 로마 시민들이 착용했던 중요한 예복으로, 착용자의 신분과 사회적 지위를 나타내는 역할을 했다. 일반적으로 하얀색 양모로 만들어진 반원형 옷이며, 왼쪽 어깨와 몸 주변으로 걸쳐 입었다. toga|토가la라는 이름은 '덥는다'는 뜻의 라틴어 tegere|테게레la에서 유래했을 것으로 추정된다. 로마인들은 토가를 자신들만의 고유한 의복으로 여겼으며, 베르길리우스나 마르티알리스 같은 시인들은 로마 민족을 'gens togata|겐스 토가타la'(토가를 입는 민족)라고 칭하기도 했다.[114]

토가의 종류와 장식은 착용자의 사회적 위치를 명확히 구분하는 기준이 되었다. 주요 토가의 종류와 그 의미는 다음과 같다.

- Toga virilis|토가 비릴리스la: '성인 남자의 토가'라는 뜻으로, toga alba|토가 알바la(하얀 토가) 또는 toga pura|토가 푸라la(순수한 토가)라고도 불렸다. 무늬 없는 순백색 토가로, 평민 성인 남성이나 고위 정무관직에 오르지 않은 원로원 의원들이 공적인 자리에서 입었다. 이는 로마 시민으로서의 성숙함과 그에 따르는 권리, 자유, 책임을 상징했다.[115]

- Toga praetexta|토가 프라이텍스타la: 하얀색 토가 가장자리에 넓은 자주색 줄무늬를 넣은 형태이다. 세로로 넓은 자주색 줄무늬가 들어간 튜닉 위에 입었으며, 특정 행사의 예복으로 사용되었다. 이 자주색 줄무늬는 높은 신분이나 권위를 나타내는 상징이었다.

- Toga candida|토가 칸디아la: '밝은 토가'라는 의미로, 공직 선거에 출마한 후보자들이 입었다. 눈에 띄게 하얗게 보이도록 백악 가루를 문질러 만들었기 때문에 이런 이름이 붙었다 (라틴어로 candida|칸디아la는 순백을 의미한다).[116] 페르시우스는 이를 'cretata ambitio|크레타타 암비티오la'(분칠한 야망)라고 표현하기도 했다. 영어 단어 'candidate'(후보자)는 여기서 유래했다.

- Toga picta|토가 픽타la: '그림 그린 토가' 또는 '염색한 토가'라는 뜻으로, 전체가 순수한 자주색으로 염색되고 금실로 화려하게 장식되었다. tunica palmata|투니카 팔마타la라는 비슷한 장식의 의복 위에 입었다. 원래는 개선식을 거행하는 장군만이 입을 수 있는 영예로운 복장이었으나, 제정 시대에 들어서는 집정관이나 황제도 착용하게 되었다. 시간이 흐르면서 더욱 화려해졌고, trabea|트라베아la라는 다른 형태의 의복 요소와 결합되기도 했다.[117] 이 토가는 최고 권력과 영광을 상징했다.

이처럼 토가는 단순한 옷이 아니라 로마 사회의 복잡한 위계질서와 권력 구조를 시각적으로 드러내는 중요한 매개체였다. 특히 자주색 장식이 들어간 Toga praetexta|토가 프라이텍스타la와 전체가 자주색인 Toga picta|토가 픽타la는 지배 계층의 특권과 권위를 나타내는 대표적인 상징물로 기능했다.

5. 3. 공적 활동과 의례

웅변술에서 토가는 그 자체로 중요한 의미를 지녔다. 퀸틸리아누스가 서기 95년경 저술한 ''웅변가 훈련''은 로마 법정에서 청중의 시선 아래 사건을 효과적으로 변론하는 방법을 다루고 있다. 효과적인 변론은 계산된 예술적 행위이면서도 자연스러워 보여야 했다. 첫인상이 중요했기에, 변호사는 토가를 입고 "남성적이고 훌륭하게" 보이도록, 마치 조각상 같은 자세와 "자연스러운 품위"를 갖춰야 했다. 몸단장은 깔끔해야 했지만, 머리 손질, 보석 착용 등 로마 남성에게 어울리지 않는 "여성적인" 꾸밈은 허용되지 않았다. 퀸틸리아누스는 토가의 재단, 스타일, 주름 배열 등 올바른 착용법에 대해 상세히 설명했다. 토가 천은 구식의 거친 울이나 부드러운 새 천을 사용할 수 있었으나, 실크는 절대 사용하지 않았다. 웅변가의 움직임은 위엄 있고 절제되어야 했으며, 특정 대상에게 연설할 때만 움직여야 했다. 로마 웅변의 특징인 미묘한 "손의 언어"를 효과적으로 사용해야 했고, 과장된 몸짓이나 어깨를 흔드는 행위, "무용수 같은" 움직임은 금지되었다.[63][64]

토가 자체는 웅변가의 전달 방식에 큰 영향을 미쳤다. 퀸틸리아누스는 "어깨와 목 전체를 가려서는 안 된다. 그렇지 않으면 옷이 지나치게 답답해 보이고 가슴 넓이에서 오는 인상적인 효과를 잃게 될 것이다. 왼쪽 팔은 팔꿈치에서 직각을 이루도록만 들어 올려야 하며, 토가의 가장자리는 양쪽에서 같은 길이로 늘어뜨려야 한다"고 조언했다. 또한, 연설 중 토가가 흘러내렸을 때 이를 바로잡지 않는 것은 무관심, 게으름, 또는 옷 입는 법에 대한 무지를 드러내는 것으로 여겨졌다. 변론이 끝날 무렵 웅변가가 더위를 느끼는 것조차 연기의 일부로 활용될 수 있었다.[65]

로마의 빈번한 종교 축제나 관련 경기에 참석하는 시민들은 토가를 착용해야 했다.[83] 특히 토가 프라에텍스타는 고위 시민들이 주로 맡았던 대부분의 로마 사제직의 공식적인 의복이었다. 제물을 바치거나, 헌주를 따르거나, 기도를 올리고 점술을 행할 때, 집전 사제는 토가 뒷부분을 끌어올려 머리를 가리는 capite velato|la(머리를 가림) 방식으로 의식을 진행했다. 이는 에트루리아, 그리스 등 다른 문화권의 관행과 구별되는 독특한 로마 방식으로 여겨졌다.[90] 에트루리아인들은 맨머리(capite aperto|la)로 제물을 바쳤던 것으로 보인다.[91] 로마에서도 기원이나 성격이 그리스적인 신들에게는 소위 ritus graecus|la("그리스 의례")가 적용되었다. 이때 집전자는 로마 시민이라 할지라도 토가 대신 그리스식 복장을 하고 머리에 화관을 쓰거나 맨머리로 의식을 진행했다.[92] 경건함을 표현하는 로마의 capite velato|la 관습이, 바울이 초기 기독교 남성들에게 머리를 가리고 기도하는 것을 금지한 것에 영향을 미쳤다는 주장이 제기되기도 했다.[93]

의식을 위해 양손을 자유롭게 사용해야 하는 capite velato|la 집전자는—새로운 식민지 건설 시 수행되는 술쿠스 프리미게니우스를 쟁기질하는 동안—cinctus Gabinus|la("가비누스식 매듭") 또는 ritus Gabinus|la("가비누스 의례")라 불리는 방식으로 토가를 뒤로 묶을 수 있었다.[94][95] 이 방식은 고대 에트루리아 사제 복장의 일부였다고 전해지며,[96] 로마인들은 이를 인근 도시 가비이와의 초기 전쟁과 연관 지었고,[97] 따라서 로마의 개전 선포 의식에서도 사용되었다.[98]

5. 4. 여성과 토가

초기 로마 시대에는 남녀 모든 계층이 토가를 입었다는 믿음이 있었으나, 이는 후대의 잘못된 해석일 수 있다는 주장이 있다.[74][75] 공화정 시대 중후반기에 들어서면서, 존경받는 로마 여성들은 시민으로서의 지위와 별개로 토가 대신 스톨라를 주로 입었다. 스톨라는 푸디키티아(정숙함)나 피데스(신의)와 같은 여성적 미덕을 상징하는 복장으로 여겨졌다.[76] 여성들이 스톨라를 입게 된 것은 토가가 점차 남성 시민의 전유물로 인식되는 경향과 관련이 있을 수 있으나, 그 과정이 단순하지는 않았던 것으로 보인다. 예외적으로, 플리니우스가 언급한 초기 공화정 시대의 영웅 클로엘리아의 기마상에는 그녀가 토가를 입은 모습으로 묘사되어 있다.[76] 또한, 부유한 시민 가문의 미혼 딸들은 사춘기나 결혼 전까지는 '토가 프라에텍스타'를 입다가 결혼 후에 스톨라를 착용했다.[77] 스톨라는 보통 긴 소매의 전신 튜닉 위에 입었다.반면, 매춘부(특히 상류층 매춘부인 '메레트릭스')나 간통죄로 이혼한 여성은 스톨라 착용이 금지되었다.[78] 이들은 공공장소에서 '여성의 토가'라는 의미의 toga muliebrisla를 입어야 했을 것으로 추정된다.[78] 특정 신분의 여성에게 토가를 입도록 한 것은 매우 이례적인 경우로, 인파미아(악명, 불명예) 상태에 있는 다른 이들에게는 토가 착용이 명시적으로 금지되었다. 따라서 특정 여성이 토가를 입었다는 사실 자체만으로도 사회적 규범에서 벗어났음을 드러내는 표시로 해석된다. 당시 로마 사회에서 스톨라를 입은 존경받는 여성은 정숙하고 순종적이며 도덕적으로 완벽해야 한다는 이상적인 여성상이 투영되었다. 반면, 로마 문학에서 묘사되는 메레트릭스는 화려하고 도발적인 모습으로 그려지며, 이는 이상적인 로마 남성 시민상과 정반대되는 특징으로 간주되었다.[2] 간통으로 유죄 판결을 받고 이혼한 여성은 가족과 사회의 명예를 실추시킨 것으로 여겨졌으며, 법적으로 로마 시민과의 재혼이 금지되고 사회적으로는 매춘부와 동일시되었다.[79][80] 이런 배경에서 여성이 토가를 입는 것은 그녀가 존경받는 사회 계층에서 배제되었음을 공공연하게 드러내는 낙인과 같았다.[2]

하지만 간통죄로 유죄 판결을 받은 여성이 실제로 공공장소에서 토가를 입었는지에 대해서는 다른 견해도 존재한다. 라디케(Radicke)는 특정 복장을 강제로 입어야 했던 매춘부는 노예와 같은 비자유민에 국한되었을 것이라고 주장한다.[75] 그는 이들이 주인이나 포주에 의해 더 짧고 노출이 심하며 저렴한 toga exiguala를 입도록 강요받았을 가능성을 제기하는데, 이는 그들의 직업 활동에 더 편리했을 수 있기 때문이다.[75]

6. 현대적 관점

(내용 없음)

참조

[1]

서적

[2]

서적

[3]

문서

Aeneid

[4]

서적

[4]

서적

[5]

서적

The Augustan Succession

https://books.google[...]

Oxford University Press

2004

[6]

서적

[7]

서적

Roman Women's Dress

De Gruyter

[8]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

문서

The Dictionary of Greek and Roman Antiquities

[11]

서적

[11]

문서

Etymologiae

[11]

문서

Historiae

[12]

서적

[13]

서적

[14]

서적

[14]

서적

[14]

서적

[15]

서적

[15]

서적

[16]

서적

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

[24]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

문서

Bulla (amulet)

[28]

서적

[28]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

문서

[32]

서적

[33]

문서

[34]

서적

[35]

문서

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

[54]

문서

Cash-strapped or debtor citizens with a respectable lineage might have to seek patronage from rich freedmen, who ranked as inferiors and non-citizens.

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

문서

A citizen's voting power was directly proportionate to his rank, status and wealth.

[59]

서적

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

간행물

Institutio Oratoria

https://penelope.uch[...]

Quintilian

[66]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

Roman Women's Dress

De Gruyter

[75]

서적

Roman Women's Dress

De Gruyter

[76]

서적

[77]

서적

Roman Women's Dress

De Gruyter

[78]

서적

[79]

서적

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

[89]

서적

[90]

서적

[91]

서적

[92]

서적

[93]

서적

[94]

서적

[95]

서적

[96]

문서

Servius, note to Aeneid 7.612

[97]

서적

Dictionary of Greek and Roman Antiquities

John Murray

1890

[98]

문서

Servius, note to Aeneid 7.612

[99]

서적

[100]

서적

[101]

서적

[102]

서적

[103]

서적

[104]

서적

[105]

문서

Modern reconstructions have employed applied panels of fabric, pins, and hidden stitches to achieve the effect; the underlying structure of the original remains unknown.

[106]

서적

[107]

서적

[108]

서적

[109]

서적

[110]

서적

[111]

서적

[112]

서적

[113]

서적

[114]

서적

Aeneid

[115]

서적

[115]

서적

[116]

서적

[117]

서적

[117]

서적

[117]

서적

[118]

웹사이트

Book III: The Decemvirate

http://www.gutenberg[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com