카롤루스 왕조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

카롤루스 왕조는 7세기 중반 프랑크 왕국에서 시작되어 피핀 2세 시대에 왕권을 능가하는 권력을 얻었다. 카를 마르텔은 이슬람 세력을 격퇴하여 왕조의 명성을 높였고, 피핀 3세는 교황의 승인을 받아 왕위를 찬탈하여 카롤링거 왕조를 열었다. 샤를마뉴 대제는 서로마 제국을 부흥시키며 영토를 확장했고, 카롤링거 르네상스를 통해 문화 발전을 이끌었다. 왕조는 분할과 쇠퇴를 거쳐 987년 카페 왕조에 의해 멸망했다. 카롤링거 왕조는 강력한 군사력과 중앙 집권화를 통해 프랑크 왕국을 재건하고 기독교를 보호했으며, 교황과의 관계를 통해 권위를 강화했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 프랑스의 왕조 - 메로베우스 왕조

메로베우스 왕조는 5세기부터 8세기 중반까지 프랑크족을 통치했으며, 클로비스 1세 때 프랑크 왕국을 건설하여 유럽 역사에 중요한 역할을 했으나, 왕권 약화로 카롤링거 왕조에 의해 대체되었다. - 카롤루스 왕조 - 루도비쿠스 2세 발부스

루도비쿠스 2세 발부스는 샤를 2세의 아들이자 말더듬이로 불린 서프랑크 왕국의 국왕으로, 귀족들의 자치권을 인정하며 왕위를 유지하려 했으나 건강 악화로 사망했다. - 카롤루스 왕조 - 루도비쿠스 2세 이우니오르

루도비쿠스 2세 이우니오르는 로타르 1세의 아들로 이탈리아를 수호하려 노력했으나 동생과의 갈등, 포로로 잡히는 등의 어려움을 겪고 사망했으며, 그의 사후 서프랑크의 카를 2세가 황제관을 차지했다.

2. 역사

7세기 중반 프랑크 왕국에서는 각 분왕국에서 호족들이 대두하면서 메로빙거 왕조의 왕권이 크게 약화되었다. 이러한 가운데 아우스트라시아의 궁재직을 세습하던 카롤링거 가문은 피핀 2세 시대에 모든 분왕국의 궁재직을 차지하며 왕가를 능가하는 권력을 획득했다.[54]

피핀 2세의 아들 카를 마르텔은 이베리아 반도에서 침입해 온 이슬람교도를 투르 푸아티에 전투에서 격퇴하여 카롤링거 가문의 명성을 크게 높였다.[54] 732년 벌어진 이 전투에서 카를 마르텔은 아우스트라시아 군대를 이끌고 아키텐 공작 우도의 원군으로 참전하여 이슬람 군대를 격파했다. --

이후 피핀 3세는 로마 교황의 승인을 얻어 왕위를 찬탈하고 카롤링거 왕조를 열었다.[54] 751년 피핀 3세는 교황 자카리아스의 지지를 바탕으로 수아송 귀족 회의에서 국왕으로 선출되었고, 보니파시오에 의해 도유식[56]을 받았다. 754년에는 교황 스테파노 2세가 직접 피핀 3세와 그의 아들들인 카를과 카를만에게 도유식을 거행하여 왕위 세습을 확고히 했다. 또한 피핀 3세는 756년 랑고바르드 왕국을 정벌하고 라벤나에서 로마에 이르는 지역을 교황에게 기증했다(피핀의 기증).

768년 피핀 3세가 사망한 후, 왕국은 카를과 카를만에게 분할되었으나,[57] 771년 카를만이 갑작스럽게 사망하면서 카롤루스 대제가 단독으로 왕국을 통치하게 되었다. 카롤루스 대제는 774년 랑고바르드 왕국을 병합하고, 788년에는 바이에른을 합병했으며, 30여 년에 걸친 전쟁 끝에 804년 작센 지역을 정복하는 등 활발한 정복 활동을 펼쳤다.[58] 또한 778년 이베리아 반도 원정을 시도했으나 론세스바예스 전투에서 패배했고, 801년 아키텐 부왕 루트비히가 피레네 산맥 남쪽에 스페인 변경백령을 설치하여 이슬람교도의 침입을 저지했다.

800년 크리스마스, 교황 레오 3세는 카롤루스 대제에게 로마 황제의 제관을 수여하며 서로마 제국의 부활을 알렸다.[59] 카롤루스 대제는 교회와 수도원을 보호하는 한편, 성직 영주들로부터 군사력을 제공받았다.

카롤루스 대제 사후, 프랑크 왕국은 분할 상속의 전통에 따라 분열될 위기에 처했다. 814년 루트비히 1세가 제위와 왕권을 계승한 후, 817년 "제국 정돈령"을 발표하여 장남 로타르 1세를 공동 황제로 삼고 다른 아들들에게도 영토를 분배했다. 그러나 이후 샤를 2세가 태어나면서 영토 분쟁이 발생했고, 843년 베르됭 조약과 870년 메르센 조약을 통해 제국은 최종적으로 분할되었다.

885년 카를 3세에 의해 제국이 일시적으로 재통일되었지만, 887년 동프랑크 왕 아르눌프에 의해 폐위되었다. 888년 서프랑크 왕위는 파리 백작 외드에게 넘어가면서 카롤링거 가문의 혈통에서 벗어났다. 이후 서프랑크 왕위는 카롤링거 가문과 로베르 가문 사이를 오갔고, 987년 위그 카페의 즉위와 함께 카페 왕조가 창시되어 프랑스 왕국으로 변모하기 시작했다.

동프랑크 왕국에서는 911년 루트비히 4세의 사망으로 카롤링거 왕조가 단절되었고, 서프랑크 왕국에서는 987년 루이 5세의 사망으로 카롤링거 왕조의 대가 끊겼다.

2. 1. 기원

카롤링거 왕조는 7세기 초 피피니드 가문과 아르눌핑 가문이라는 두 개의 중요한 프랑크 귀족 가문으로부터 시작되었다.[6][7] 두 가문 모두 리에주 북쪽, 뫼즈 강과 모젤 강 사이의 오스트라시아 영토 서쪽 경계에 있는 귀족 가문 출신이었다.[6][7]역사가들이 가문의 이름을 따온 첫 번째 두 인물은 랑덴의 피핀과 메츠의 아르눌프이다.[8] 이들은 ''프레데가르의 연대기 연속''의 네 번째 책에 클로타르 2세의 고문으로 처음 등장하는데, 613년에 테우데리크 2세와 오스트라시아의 브룬힐다에 대항하여 반란을 '선동'했다.[9] 피핀과 아르눌프는 공동의 관심사를 통해 피핀의 딸 베가와 아르눌프의 아들 안세기젤의 결혼으로 가문을 동맹했다.[6]

오스트라시아 정복 당시 이들의 도움에 대한 보상으로 클로타르는 두 사람에게 오스트라시아의 중요한 권력 지위를 부여했다. 아르눌프는 614년에 메츠의 주교직을 받았으며, 오스트라시아의 수도를 관리하고 클로타르의 어린 아들, 미래의 다고베르트 1세를 교육하는 임무를 맡았다.[10] 피핀은 624년 아우스트라시아의 궁재(maior palatti) 직을 받았다. 궁재는 왕과 이 지역의 유력자들 사이의 중재자 역할을 했으며, '왕국에서 가장 중요한 비왕족 인물'로 여겨졌다.[7]

659년에 아우스트라시아의 궁재인 카롤링거 가문의 그리모알드 1세는 왕위 찬탈을 꾀했지만 실패하여 처형되었다. 680년에서 683년 사이에 에브로인은 암살당했고, 왕권에 대한 호족의 우위가 확립되었다. 앙리 피렌에 따르면, 호족들은 이 무렵 주교직을 통해 지방 지배에 침투했던 것으로 보인다.

687년 테르트리의 전투에서 네우스트리아 군을 격파하고, 688년 전 왕국의 궁재직을 인정받았다.

; 피핀 1세 (대 피핀) (? - 639년)

: 카롤링거 왕가의 시조. 메로빙거 왕조 프랑크 왕국의 분국 (아우스트라시아)에서 궁재로 섬겼다.

; 피핀 2세 (중 피핀) (640년? - 714년)

: 대 피핀의 외손. 687년 테르트리 전투에서 프랑크 왕국의 실권을 장악했다.

; 카를 마르텔 (688년? - 741년)

: 중 피핀의 서자. 궁재로서 프랑크 왕국을 통일했다. 732년 투르 푸아티에 전투에서 우마이야 이슬람 제국을 격퇴했다.

2. 2. 권력 강화

역사학자 버나드 바크라흐는 카롤링거 왕조의 권력 상승을 카롤링거 그랜드 전략 이론을 사용하여 가장 잘 이해할 수 있다고 주장한다. 그랜드 전략은 전형적인 캠페인 시즌보다 더 오래 지속되는 장기적인 군사 및 정치 전략이며, 오랜 기간에 걸쳐 지속될 수 있다.[45] 카롤링거 왕조는 권력의 무작위적인 상승이라는 생각을 배제하는 일련의 행동 방침을 따랐으며, 이를 그랜드 전략으로 간주할 수 있다. 초기 카롤링거 왕조의 그랜드 전략의 또 다른 주요 부분은 귀족과의 정치적 동맹이었다. 이러한 정치적 관계는 카롤링거 왕조에게 프랑크 왕국 내에서 권위와 권력을 부여했다.

피핀 2세부터 시작하여 카롤링거 왕조는 메로빙거 왕조의 왕 다고베르트 1세의 죽음 이후 분열된 regnum Francorumla("프랑크 왕국")을 재건하려 했다. 651년경 메로빙거 왕조로부터 왕위를 찬탈하려는 초기의 실패한 시도 이후, 초기 카롤링거 왕조는 궁재로서 군사력을 통합하면서 서서히 권력과 영향력을 얻기 시작했다. 이를 위해 카롤링거 왕조는 후기 로마 군사 조직과 5세기에서 8세기 사이에 발생한 점진적인 변화를 결합하여 사용했다. 후기 제국 시대에 로마인들이 시행한 방어 전략으로 인해, 인구가 군사화되었고 군사적으로 활용될 수 있게 되었다.[46] 도로, 요새, 요새 도시와 같이 군사적 목적으로 사용할 수 있는 나머지 로마 인프라의 존재는 후기 로마의 개혁된 전략이 여전히 유효하다는 것을 의미했다. 성벽 도시 또는 요충지에서 또는 그 근처에 살았던 시민들은 싸우고 자신이 살고 있는 지역을 방어하는 법을 배워야 했다. 이들은 방어 목적으로 사용되었고, 카롤링거 왕조는 대부분 공격적인 입장이었기 때문에 카롤링거 왕조의 그랜드 전략 과정에서 거의 사용되지 않았다.

또 다른 시민 계급은 군대에 복무해야 했으며, 여기에는 캠페인 참가가 포함되었다. 재산에 따라 서로 다른 종류의 군 복무가 요구되었으며, "사람이 부유할수록 군 복무 의무가 더 컸다".[47] 예를 들어, 부유하다면 기사로 복무해야 했을 것이다. 또는 많은 수의 전투원을 제공해야 했을 수도 있다. 자신이 소유한 토지에 대해 군 복무를 해야 하는 사람들 외에도, 카롤링거 왕조를 위해 싸우는 전문 군인들도 있었다. 일정량의 토지를 소유한 사람이 군 복무 자격이 없는 경우(여성, 노인, 병든 사람 또는 겁쟁이)에도 군 복무 의무는 여전히 있었다. 스스로 가는 대신 군인을 고용하여 대신 싸우게 했다. 수도원이나 교회와 같은 기관도 재산과 소유한 토지의 양에 따라 군인을 파견해야 했다. 사실, 군대를 위한 자원으로서 교회 기관을 사용하는 것은 카롤링거 왕조가 지속적으로 혜택을 누린 전통이었다.

"한 번의 작전 지역에서 지원 시스템을 갖춘 10만 명 이상의 유효 병력으로 구성된 군대를 현장에 공급하는 것은 매우 어려웠다."[48] 이 때문에 각 토지 소유주는 매년 캠페인 시즌에 모든 병력을 동원할 필요가 없었지만, 대신 카롤링거 왕조는 각 토지 소유주에게 어떤 종류의 병력이 필요한지, 그리고 무엇을 가져와야 하는지를 결정했다. 어떤 경우에는 전투원 파견을 다양한 유형의 전쟁 무기로 대체할 수 있었다. 효과적인 전투원을 파견하기 위해, 많은 기관들은 중장갑 부대로 싸우는 데 숙련된 훈련된 군인들을 보유하고 있었다. 이들은 중장갑 부대로 싸우는 데 필요한 훈련을 받고, 무장하고, 필요한 물품을 제공받았으며, 이는 그들이 섬기는 가문이나 기관의 비용으로 이루어졌다. 이러한 무장 호위대는 거의 사병과 같았으며, "거대한 권력자들의 비용으로 지원되었으며, 초기 카롤링거 왕조의 군사 조직과 전쟁에 상당한 중요성을 지녔다."[49] 카롤링거 왕조는 자체 군사 가문을 지원했으며, 그들은 regnum Francorumla의 "상비군의 핵심"이었다.[50]

효과적인 방식으로 군대를 조직화함으로써 카롤링거 왕조는 그랜드 전략에서 성공을 거두는 데 기여했다. 이 전략은 그들의 권위 아래 프랑크 왕국을 엄격하게 재건하는 것으로 구성되었다. 버나드 바크라흐는 카롤링거 통치자 여러 세대에 걸쳐 적용된 카롤링거 장기 전략의 세 가지 원칙을 제시한다:

첫 번째 원칙은... 오스트라시아의 카롤링거 기반에서 조심스럽게 밖으로 이동하는 것이었다. 두 번째 원칙은 정복이 완료될 때까지 한 번에 한 지역에만 관여하는 것이었다. 세 번째 원칙은 프랑크 왕국의 국경 너머에 관여하는 것을 피하거나, 부득이한 경우에만 관여하되, 정복의 목적을 위해서는 하지 않는 것이었다".[51]

프랑크 왕국에서는 7세기 중반이 되면 각 분왕국에서 호족이 대두하여 메로빙거 왕조의 왕권은 현저하게 쇠퇴했다. 이러한 가운데, 오스트라시아의 궁재를 세습하던 '''카롤링거 왕가'''는 피핀 2세 시대에 전 분왕국의 궁재를 차지하여 왕가를 능가하는 권력을 갖게 되었다. 피핀 2세의 아들 카를 마르텔은 이베리아 반도에서 침입해 온 이슬람교도를 격퇴하여 카롤링거 왕가의 명성을 높였다. 이어 피핀 3세는 로마 교황의 승인 하에 왕위를 찬탈하고 카롤링거 왕조를 열었다.

파리 칙령으로 각 분왕국에서 궁재의 영향력이 증대된 것이 즉시 메로빙 왕조의 쇠퇴로 이어진 것은 아니었다. 궁재는 한편으로는 호족 지배를 통제하며 왕권의 옹호자로서 행동했다. 네우스트리아에서는 특히 그러했다. 그에 반해 오스트라시아에서는 7세기 중반에 카롤링거 가문에 의한 궁재직의 세습이 거의 확립되어 왕권의 영향력 배제가 진척되었다.

659년에 오스트라시아의 궁재인 카롤링거 가문의 그리모알드 1세는 왕위 찬탈을 꾀했지만 실패하여 처형되었다. 673년 네우스트리아에서 클로타르 3세가 사망했을 때 궁재 에브로인은 왕권을 옹호하는 입장에서 테우데리크 3세를 옹립하려 했지만, 호족들은 스스로가 국왕 선거에 참여할 권리가 있다고 주장하며 이 결정을 뒤엎고, 새롭게 킬데리크 2세를 옹립했다.

680년에서 683년 사이에 에브로인은 암살당했고, 왕권에 대한 호족의 우위가 확립되었다. 앙리 피렌에 따르면, 호족들은 이 무렵 주교직을 통해 지방 지배에 침투했던 것으로 보인다. 네우스트리아에서 반 에브로인의 선두에 섰던 것은 오텡의 주교 레제였는데, 그는 호족 출신이었다. 또한 반 에브로인의 호족들을 카롤링거 가문이 지원했다. 한편 에브로인은 왕국 전체에 대한 네우스트리아의 지배를 강화하기 위해, 오스트라시아의 분왕 다고베르트 2세를 아마도 암살했다. 이 이후 오스트라시아에서는 분왕은 거의 무력해졌고, 카롤링거 가문의 영향력이 한층 높아졌다.

이 무렵 아키텐은 거의 독립된 상태가 되어 왕권의 지배를 벗어났다. 부르고뉴에서는 궁재직은 공위와 같았고, 에브로인 사후의 네우스트리아 궁재직도 혼란에 빠져 영향력을 저하시켰다. 에브로인은 673년 이후 호족들의 반발로 영향력을 대폭 저하시켰지만, 675년경 호족에 의한 국왕 킬데리크 2세 암살로 호족 세력에 대한 반발이 강해지자 권력을 회복하여 레제를 처형하고 인사를 쇄신했다. 그러나 그 암살 후 발라토가 네우스트리아의 궁재가 되었지만 아들 기슬레마르에 의해 추방되어 피핀 2세의 군대를 격파하는 등 잠시 강세를 보였지만 아마도 암살당했다. 발라토가 다시 궁재가 되었고, 686년 그의 사후에는 사위였던 베르카르가 뒤를 이었지만, 호족들이 곧바로 반란을 일으켰다.

네우스트리아에서 국왕과 궁재에 대한 호족의 반란이 일어나자, 피핀 2세는 이에 개입하여 687년 테르트리의 전투에서 네우스트리아 군을 격파하고, 688년 전 왕국의 궁재직을 인정받았다. 714년12월 피핀 2세가 사망하자, 카롤링거 왕가의 지배에 대한 반동이 일어났다. 피핀 2세의 사후 6세의 테우도알드 (암살된 피핀 2세의 아들 그리모알드 2세의 아들)가 궁재의 지위를 계승하자, 피핀의 왕비 프렉토르디스가 후견인이 되었지만, 네우스트리아에서는 이에 대한 호족들의 반란이 일어났다. 호족들은 라간프레드라는 인물을 궁재로 옹립했지만, 카를 마르텔에게 격파당했다. 피핀 2세의 서자 카를 마르텔에 의해 717년에는 클로타르 4세가 옹립되었고, 카를 마르텔은 오스트라시아의 지배를 확립했다. 724년경에는 아마도 네우스트리아를 평정하고, 아키텐을 지배하고 있던 우드와 평화를 맺었다. 우드는 719년부터 네우스트리아의 호족과 결탁하여 카를 마르텔과 적대했지만, 이 이후 우드가 살아있는 동안에는 카를 마르텔의 유력한 동맹자가 되었다. 카를 마르텔은 730년에 알레만족을, 734년에 프리지아족을 정복하여 영토를 확대했다. 또한 733년에는 부르군트를 제압했다.

카롤링거 왕조의 주요 인물은 다음과 같다.

2. 2. 1. 투르-푸아티에 전투와 이슬람 세력 격퇴

720년 이슬람교도 군대가 피레네 산맥을 넘어 나르본을 약탈하고 툴루즈를 포위했다. 711년에는 서고트 왕국을 멸망시키고 이베리아 반도를 지배하기도 하였다. 우도는 이슬람 총독에게 자신의 딸을 시집보내는 등 융화를 꾀했지만, 732년 이슬람교도가 대규모 북상을 꾀했을 때 카를 마르텔에게 원군을 요청하여 투르 푸아티에 전투에서 격퇴했다.아키텐 공작 우도는 이슬람교도 국경 사령관 우스만에게 딸을 시집보냈지만, 이베리아 총독 عبد الرحمن الغافقي|아브드 알 라흐만ar은 남편을 반란분자로 간주하여 살해하고, 딸 람페지아를 칼리프의 하렘으로 보냈다. 732년, 아브드 알 라흐만은 피레네 산맥을 넘어 남프랑스를 침공하여 우도의 군대를 격파했다. 카를 마르텔은 아우스트라시아 군대를 이끌고 우도의 원군으로 달려와 투르와 푸아티에 사이 평원에서 이들을 격퇴했다. 이 승리로 카를 마르텔의 명성은 크게 높아졌다.

2. 3. 왕조 성립

프랑크 왕국에서는 7세기 중반이 되면 각 분왕국에서 호족이 대두하여 메로빙거 왕조의 왕권은 현저하게 쇠퇴했다. 이러한 가운데, 아우스트라시아의 궁재를 세습하던 '''카롤링거 가문'''은 피핀 2세 시대에 전 분왕국의 궁재를 차지하여 왕가를 능가하는 권력을 갖게 되었다.[54]피핀 2세의 아들 카를 마르텔은 이베리아 반도에서 침입해 온 이슬람교도를 투르 푸아티에 전투에서 격퇴하여 카롤링거 왕가의 명성을 높였다.[54]

741년 카를 마르텔이 사망한 후, 왕국의 실권은 두 적자 카를만과 피핀 3세에게 분할되었으나, 747년 카를만이 몬테카시노 수도원으로 은퇴하면서 피핀 3세가 단독으로 왕국의 실권을 잡았다.[55] 750년경에는 아키텐을 제외한 왕국 전토가 피핀의 지배에 복종했다.

피핀 3세는 로마 교황의 승인 하에 왕위를 찬탈하고 카롤링거 왕조를 열었다.[54] 751년 피핀은 교황 자카리아스의 지지를 얻은 다음 수아송에서 귀족 회의를 소집하여 국왕으로 선출되었고, 보니파시오에 의해 도유 의식[56]을 받았다. 754년에는 교황 스테파노 2세에 의해 아들 카를과 카를만도 도유를 받으며 왕위 세습을 확고히 했다.

2. 3. 1. 피핀의 기증

Donatio Pippinila (피핀의 기증)741년 카를 마르텔이 사망한 후, 왕국의 실권은 그의 두 아들인 카를만과 피핀 3세에게 분할되었다. 743년 두 사람은 공석이었던 왕위에 힐데리히 3세를 추대했다. 747년 카를만은 몬테카시노 수도원으로 은퇴했고, 피핀 3세가 단독으로 왕국의 실권을 잡았다. 750년경에는 아키텐을 제외한 왕국 전체가 피핀의 지배하에 놓였다.

2. 4. 샤를마뉴 대제 시대

카롤링거 왕조의 가장 위대한 군주는 피핀 3세의 아들 샤를마뉴였다. 샤를마뉴는 800년 로마에서 교황 레오 3세로부터 황제 대관을 받았다.[40] 그의 제국은 표면적으로 서로마 제국의 연속으로 여겨지며, 역사적으로는 카롤링거 제국으로 불린다.

카롤링거 왕조는 상속을 상속자들에게 분배하는 전통적인 프랑크 (그리고 메로빙거 왕조) 관습을 유지했지만, 제국의 불가분성에 대한 개념도 받아들여졌다. 카롤링거 왕조는 아들들을 제국의 여러 지역(regna)에서 어린 왕으로 임명하는 관행을 가졌으며, 이들은 아버지 사후 상속받았다. 샤를마뉴와 그의 아들 경건왕 루이 모두 이 관행을 따랐다.

768년 피핀 3세가 사망하자 왕국은 카를과 카를만에게 분할되었다.[57] 771년 카를로만이 급사하면서 카롤루스 대제가 단독으로 왕국을 지배하게 되었다.

773년 랑고바르드 왕 데시데리우스가 로마 점령을 시도하자, 교황 하드리아노 1세는 카롤루스 대제에게 구원을 요청했고, 774년 이에 응하여 데시데리우스를 토벌하고 지배지를 병합하여 "랑고바르드 왕"을 칭했다.[58]

781년 랑고바르드 왕의 딸과 결혼하여 프랑크 왕국에서 이탈하려는 바이에른 대공 타실로 3세에게 다시 신종 맹세를 요구했으나, 788년 바이에른 대공을 폐하고 왕국에 병합했다. 772년부터 왕국 북쪽 작센인 정복을 시작하여 30년 이상 단속적인 전쟁 끝에 804년 병합했다.

이슬람교도에 대해서는 778년 피레네 산맥을 넘어 이베리아 반도로 원정을 떠났지만, 론세스바예스 전투에서 패배하여 철수했다. 801년 아키텐 부왕 루트비히에 의해 피레네 남쪽에 스페인 변경백령이 성립되어 이슬람교도의 침입을 막는 방파제가 되었다. 카롤루스 대제의 지배 영역은 이베리아 반도와 브리튼 섬을 제외한 오늘날 서유럽 대부분을 포함하는 광대한 것이었다.

카롤루스 대제는 이탈리아 지배를 둘러싸고 대립하던 동로마 제국을 견제하기 위해 아바스 왕조 칼리프 하룬 알 라시드에게 사절을 파견했다.

카롤링거 왕조 군주들이 추진한 교회령의 "환속"은 카롤링거 왕조와 로마 교황 사이에 갈등을 야기했지만, 보니파티우스의 중재로 양측은 점차 가까워졌다. 739년경부터 보니파티우스를 통해 카를 마르텔과 교황은 긴밀하게 교류했다.[55] 742년 카를만은 아우스트라시아에서 수십 년간 중단되었던 교회 회의를 소집했다. 745년에는 보니파티우스를 의장으로 하여 프랑크 왕국 전체를 대상으로 하는 교회 회의가 로마 교황의 소집으로 열렸다.

751년 피핀은 교황 자카리아스의 의향을 묻고 지지를 얻은 후 수아송 귀족 회의에서 호족들에게 국왕으로 선출되었다. 주교들에게도 국왕으로 추대되었으며, 보니파티우스에게 도유 의식[56]을 받았다. 754년 교황 스테파노 2세는 아들 카를과 카를만에게도 도유를 행하여 왕위 세습을 확고히 했다. 756년 랑고바르드 왕국을 토벌하고 라벤나에서 로마에 이르는 토지를 교황에게 헌상했다("피핀의 기증").

피핀 3세 시대에 기독교와 왕국 조직의 결합이 강화되었다. 763년 또는 764년 개정된 "100장판" 살리카법전 서문에는 기독교 윤리를 왕국 법 의식의 중심으로 삼고, 프랑크인을 선택받은 민족, 프랑크 왕국을 "신의 나라"로 여기는 관념이 나타난다. 피핀 3세는 왕국 집회에 주교와 수도원장을 참가시켰고, 이들에게 일정한 재판권을 인정했다. 한편, 주교와 수도원장 임명권은 카롤링거 왕조 군주가 장악했다.

2. 4. 1. 영토 확장

714년 12월 피핀 2세가 사망하자, 카롤링거 왕가의 지배에 대한 반동이 일어났다. 피핀 2세 사후 6세의 테우도알드 (암살된 피핀 2세의 아들 그리모알드 2세의 아들)가 궁재 지위를 계승했고, 피핀의 왕비 프렉토르디스가 후견인이 되었지만, 네우스트리아에서는 이에 대한 호족들의 반란이 일어났다. 호족들은 라간프레드라는 인물을 궁재로 옹립했지만, 카를 마르텔에게 격파당했다.피핀 2세의 서자 카를 마르텔은 717년 클로타르 4세를 옹립하여 아우스트라시아의 지배를 확립했다.

724년경 네우스트리아를 평정하고, 아키텐을 지배하고 있던 우드와 평화를 맺었다. 우드는 719년부터 네우스트리아 호족과 결탁하여 카를 마르텔과 적대했지만, 이후 우드가 살아있는 동안에는 카를 마르텔의 유력한 동맹자가 되었다.

카를 마르텔은 730년 알레만족을, 734년 프리지아족을 정복하여 영토를 확대했고, 733년에는 부르군트를 제압했다.

751년 피핀은 교황 자카리아스의 지지를 얻은 후 수아송에서 귀족 회의를 소집, 호족들로부터 국왕으로 선출되었다. 또한 주교들로부터도 국왕으로 추대되었으며, 보니파티우스에 의해 도유 의식[56]을 받았다. 754년 교황 스테파노 2세는 아들 카를과 카를만에게도 도유를 하여 왕위 세습을 굳혔다. 이때 이탈리아 정세에 대한 적극적인 관여를 요구받아, 756년 랑고바르드 왕국을 토벌, 라벤나에서 로마에 이르는 토지를 교황에게 헌상했다("피핀의 기증").

768년 피핀 3세가 사망하자 왕국은 카롤루스 대제와 카를로만에게 분할되었다[57]. 771년 카를로만이 급사하면서 카롤루스 대제가 단독으로 왕국을 지배했다.

773년 랑고바르드 왕 데시데리우스가 로마 점령을 꾀하자, 교황 하드리아노 1세는 카롤루스 대제에게 구원을 요청했고, 774년 이에 응하여 데시데리우스를 토벌하고 지배지를 병합하여 "랑고바르드 왕"을 칭했다[58].

781년 랑고바르드 왕의 딸을 아내로 맞아 프랑크 왕국에서 이탈하려는 태도를 보였던 바이에른 대공 타실로 3세에게 다시 신종 맹세를 시켰지만, 788년 바이에른 대공을 폐하고 왕국에 병합했다. 772년부터 왕국 북쪽 작센인 정복을 시작, 30년 이상의 단속적인 전쟁 끝에 804년 병합했다.

이슬람교도에 대해서는 778년 피레네 산맥을 넘어 이베리아 반도로 친정했지만, 철수를 강요당했다 (론세스바예스 전투). 801년 아키텐 부왕으로 있던 적자 루트비히에 의해 피레네 남쪽에 스페인 변경백령이 성립, 이슬람교도에 대한 방파제가 되었다. 이처럼 카롤루스 대제의 지배 영역은 이베리아 반도와 브리튼 섬을 제외하고, 오늘날의 서유럽을 거의 포함하는 광대한 것이 되었다.

2. 4. 2. 카롤링거 르네상스

카롤루스 대제의 궁정은 문화 운동의 중심이 되었고, 거기에 모인 교양인 집단은 "궁정 학교"라고 불렸다. 이 문화 운동의 주체들은 서고트족, 랑고바르드족, 잉글랜드인 등 프랑크 왕국 외부 출신이 많았다. 9세기 이후 문화 운동의 중심은 수도원으로 옮겨가 서적 제작과 소장에 큰 역할을 담당했다. 이러한 예로는 투르의 생마르탱 수도원 등이 유명하다.[59]카롤링거 르네상스는 신정적인 통치 정책에 대응하는 문화 운동이었으며, 올바른 신앙 생활의 확립을 목표로 했다. 성서 이해의 향상, 전례서 사용의 보급, 교회력 실행에 있어 정통 신앙에 기초하는 것을 목표로 삼았으며, 이미 지역차가 심했던 속 라틴어에서 고전 라틴어로 교회 용어의 통일이 이루어졌다. 이를 통해 라틴어가 중세 서유럽 세계의 공통어가 되었다. 한편, 전례 형식의 확립과 성직자 개혁으로 카롤링거 르네상스는 문화의 주체를 속인에서 성직자로 전환시키고, 속인과 성직자 사이의 문화적 격차를 넓히는 결과를 낳기도 했다.

카롤링거 르네상스의 의의에 대해서는, 문헌에 대한 기본적인 두 가지 요소, 서기법과 기억 매체의 변질이 특히 중세 문화의 성립에 큰 의의를 가졌다. 카롤루스 대제는 종래의 대문자 라틴 서기법을 개혁하여 카롤링거 소문자를 새롭게 정했다. 이 통일된 글자체를 사용하여 다양한 문헌을 새롭게 코덱스[61]에 고쳐 썼고, 저술과 필사가 활발하게 이루어졌다. 서적 형태의 변화와 함께, 서사 재료는 파피루스에서 양피지로 변화했다.

2. 5. 제국 분할

카롤루스 대제의 사후, 광대한 카롤루스 제국은 프랑크족의 전통적인 분할 상속 관습에 따라 분열될 위기에 놓였다. 806년 카롤루스 대제는 "왕국 분할령"을 발표하여 제국을 아들들에게 분할 상속할 계획을 세웠으나, 두 아들의 요절로 813년 루트비히 1세를 공동 황제로 삼았다.814년 루트비히 1세는 제위와 왕권을 계승한 후, 817년 "제국 정돈령"을 발표하여 장남 로타르 1세를 공동 황제로 삼고 다른 아들들에게도 영토를 분배했다. 그러나 샤를 2세가 태어나면서 루트비히 1세는 샤를 2세에게도 영토를 주려 했고, 이는 830년 로타르 1세의 반란을 야기했다. 로타르 1세는 일시적으로 단독 황제가 되었지만, 다른 형제들의 반격으로 루트비히 1세가 복위되었다. 840년 루트비히 1세 사후, 형제들 간의 격렬한 분쟁 끝에 843년 베르됭 조약과 870년 메르센 조약을 통해 제국은 최종적으로 분할되었다.

베르됭 조약에서 황제권은 중프랑크 왕국의 로타르 1세에게 돌아갔고, 855년 로타르 1세는 자신의 아들들에게 영토를 분할 상속했다. 863년 프로방스 왕 샤를이 사망하면서 제국은 이탈리아, 동프랑크, 서프랑크, 로트링겐 4개 왕국으로 재편되었다.

서프랑크 왕 샤를 2세는 875년 이탈리아 왕국과 황위를 확보하고, 876년 동프랑크 왕 루트비히 2세 사후 동프랑크에도 영향력을 행사하려 했으나 실패하고 877년 사망했다.

루트비히 1세 사후 세 아들 간의 영토 분할 상속은 베르됭 조약으로 확정되었다. 이후 메르센 조약을 통해 로트링겐 지역이 동서 프랑크 왕국으로 분할되었고, 이탈리아 왕국은 로타르 1세의 아들 루트비히 2세에게 돌아갔으나 아들이 없어 혈통이 단절되었다. 동프랑크 왕국은 911년, 서프랑크 왕국은 987년 남계 왕위 계승이 끊기면서 카롤루스 왕조는 단절되었다.

2. 5. 1. 베르됭 조약 (843년)

841년 로타르 1세와 샤를 2세, 루트비히 2세는 오세르 근교에서 전투를 벌였고([폰트노와 전투]), 로타르 1세는 패배했으며, 842년 형제들은 평화 협정을 맺고 제국 분할에 합의했다. 843년 베르됭에서 최종적인 분할이 결정되었으며, 제국은 서프랑크 왕국, 중프랑크 왕국, 동프랑크 왕국으로 거의 균등하게 삼분되었다.

2. 5. 2. 메르센 조약 (870년)

869년 로타르 2세가 사망하자 서 프랑크 왕 샤를 2세가 로트링겐을 계승했지만, 다음 해 870년 동 프랑크 왕 루트비히 2세가 이에 이의를 제기했고, 양자는 메르센에서 조약을 맺어 로트링겐을 분할했다.[60]2. 6. 쇠퇴와 멸망

카롤루스 왕조는 샤를마뉴 사후 쇠퇴하기 시작했다. 샤를마뉴의 왕국은 그의 손자 셋에 의해 세 부분으로 분할되었는데, 이 중 동부와 서부 지역의 왕국만이 살아남아 현대 독일과 프랑스의 전신이 되었다.[43] 카롤루스 왕조는 888년까지 제국의 대부분 지역에서 쫓겨났다. 그들은 911년까지 동프랑크 왕국을 통치했고, 987년까지 서프랑크 왕국의 왕위를 간헐적으로 유지했다. 카롤루스 왕조의 방계 가문들은 987년 마지막 왕이 죽은 후에도 베르망두아와 로렌 저지대를 계속 통치했지만, 왕위나 황제 자리를 탐내지 않았고 새로운 통치 가문들과 평화를 이루었다. 상스의 한 연대기 작가는 로베르 2세가 아버지 위그 카페와 함께 공동 통치자로 즉위하면서 카롤루스 왕조의 종말을 기록했으며, 이는 카페 왕조의 시작이었다.[44]885년 카를 3세에 의해 제국이 일시적으로 재통일되었지만, 887년 동프랑크 왕 아르눌프에 의해 폐위당했다. 888년 서프랑크 왕위는 파리 백작 외드에게 넘어가 카롤링거 가문의 혈통에서 벗어났다. 외드는 아르눌프의 종주권을 인정했고, 이후 카롤링거 가문의 샤를 3세를 후계자로 인정해야 했지만, 외드의 즉위는 프랑크 왕국사의 새로운 전개를 알리는 것이었다. 서프랑크 왕위는 이후 카롤링거 가문과 로베르 가문 사이를 오갔고, 987년 위그 카페의 즉위와 함께 카페 왕조가 창시되어 훗날의 프랑스 왕국으로 변모하기 시작했다.

이 시대는 북쪽에서 노르만족, 남쪽에서 무슬림, 동쪽에서 마자르인의 침입이 있었고, 카롤링거 가문의 군주는 이에 제대로 대응할 수 없었다. 오히려 변경 방위를 담당한 귀족들이 군사력과 영향력을 강화했다. 파리 백작 외드도 대 노르만 방위에서 명성을 얻은 인물이며, 동프랑크에서도 프랑켄, 바이에른, 작센 등의 대공·변방 귀족이 대두하여 동프랑크 왕국의 통합 유지를 위해 노력하면서도 스스로의 지배 영역을 확대해 갔다. 그들은 지역 내에서 국왕과 유사한 권력을 가지게 되었고, 카롤링거 가문이 동프랑크에서 단절되자 이들 유력 귀족이 옥좌에 올랐으며, 훗날의 독일 왕국의 틀이 형성되어 갔다. 이 과정에서 왕국의 분할 상속이 점차 배제되었고, 10세기에는 카롤링거 왕조 국가의 어느 곳에서도 단독 상속의 원칙이 확립되었다.

북이탈리아에서는 888년 이후 카롤링거 가문의 영향력이 약해지자, 이민족의 침입과 제후들의 왕위 쟁탈 격화로 인해 도시가 방어 거점으로 성장하기 시작했다. 부르군트 왕국도 888년에 독립하여, 1032년 신성 로마 제국에 병합될 때까지 독립을 유지했다.

루트비히 1세 사후 영토는 베르됭 조약(843년)에 의해 분할 상속되었다. 현재의 프랑스 지역은 샤를 2세의 서프랑크 왕국, 로트링겐과 이탈리아 북부는 로타르 1세의 로타르 왕국, 현재의 독일 지역은 루트비히의 동프랑크 왕국으로 분할되었다. 황제위는 로타르 1세가 계승하여 그 자손들이 세습했다. 870년 메르센 조약에 의해 로트링겐은 동서 프랑크 왕국이 분할하고, 이탈리아 북부는 로타르 1세의 아들 루트비히 2세의 이탈리아 왕국이 되었다. 그러나 루트비히 2세에게는 아들이 없어 이 혈통은 단절되었다. 동프랑크 왕국은 911년 루트비히 4세의 사망으로, 서프랑크 왕국은 987년 루이 5세의 사망으로 남계 왕위 계승이 끊어져 카롤링거 왕조는 단절되었다.

3. 카롤링거 왕조의 군주들

- 대 피핀 (580년~639년): 카롤링거 왕조의 시조. 메로빙거 왕조 프랑크 왕국의 분국(아우스트라시아)에서 재상으로 종사했다.

- 그리모알트 1세

- 중 피핀 (640년?~714년): 대 피핀의 외손자. 687년 텔토리 전투에서 프랑크 왕국의 실권을 잡았다.

- 그리모알트 2세: 중 피핀의 아들[62]

- 드로고 1세

- 테우도알트 (714년)

- 카를 마르텔 (688년?~741년): 중 피핀의 서자. 재상으로서 프랑크 왕국을 통일. 732년, 투르 푸아티에 전투에서 우마이야 왕조를 격퇴했다.

- 카를로만

- 소 피핀 (714년~768년, 재위 751년~768년): 카를 마르텔의 아들. 메로빙거 왕조의 왕을 폐하고 프랑크 왕에 즉위. 교황 스테파노 2세에게 라벤나 등을 기증(피핀의 기증).

- 카를 대제 (742년~814년, 재위 768년~814년): 800년에 교황에 의해 대관. 서로마 제국 부흥. 카롤링거 왕조 르네상스 시대 개막.

- 카를로만 2세 (재위 768년~771년): 피핀 3세의 차남

- 소 샤를 (재위: 800년~811년): 샤를마뉴의 아들, 네우스트리아의 왕

- 루트비히 1세(경건왕) (재위: 814년~840년): 817년에 3명의 아들에게 왕국을 분할 상속시키는 법률을 만들어 사후 프랑크 왕국은 분열.

- 카를 3세: 885년 제국을 재통일했으나, 887년 동프랑크 왕 아르눌프에 의해 폐위.

- 파리 백작 외드: 888년 서프랑크 왕위에 오름. 카롤링거 가문 혈통에서 벗어난 첫 번째 왕.

- 샤를 3세: 외드 사후 서프랑크 왕위를 계승한 카롤링거 가문 출신 왕.

- 위그 카페: 987년 카페 왕조를 창시하여 프랑스 왕국의 기틀을 마련.

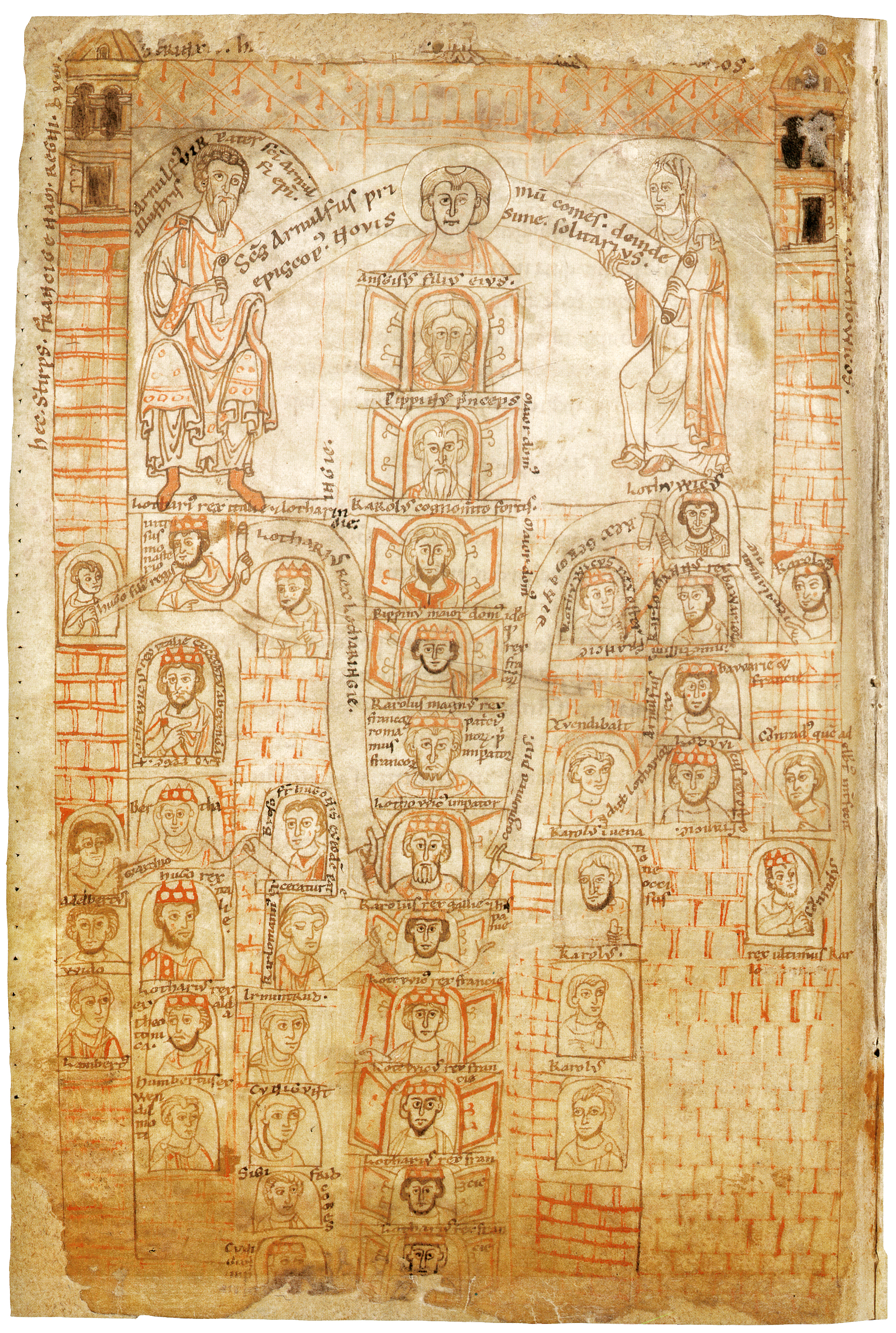

4. 가계도

- 대 피핀 (580-639년): 카롤링거 왕조의 시조. 메로빙거 왕조 프랑크 왕국의 분국(아우스트라시아)에서 재상으로 종사했다.

- 그리모알트 1세

- 중 피핀 (640년?-714년): 대 피핀의 외손자. 687년 텔토리 전투에서 프랑크 왕국의 실권을 잡았다.

- 그리모알트 2세[62]

- 드로고 1세

- 테우도알트 (714년)

- 카를 마르텔 (688년?-741년): 중 피핀의 서자. 재상으로서 프랑크 왕국을 통일. 732년, 투르 푸아티에 전투에서 우마이야 왕조를 격퇴했다.

- 카를로만

- 소 피핀 (714년-768년, 재위 751년-768년): 카를 마르텔의 아들. 메로빙거 왕조의 왕을 폐하고 프랑크 왕에 즉위. 교황 스테파노 2세에 라벤나 등을 기증(피핀의 기증).

- 카를 대제 (742년-814년, 재위 768년-814년): 800년에 교황에 의해 대관. 서로마 제국 부흥. 카롤링거 르네상스 시대 개막.

- 카를로만 2세 (재위 768년~771년): 소 피핀의 차남

- 소 샤를 (재위: 800년 - 811년): 샤를마뉴의 아들, 네우스트리아의 왕

- 루트비히 1세(경건왕) (재위: 814년 ~ 840년): 817년에 3명의 아들에게 왕국을 분할, 상속시키는 법률을 만들어 사후 프랑크 왕국은 분열.

5. 정치와 행정

프랑크 왕국에서는 7세기 중반이 되면 각 분왕국에서 호족이 대두하여 메로빙거 왕조의 왕권은 현저하게 쇠퇴했다. 이러한 가운데, 아우스트라시아의 궁재를 세습하던 '''카롤링거 왕가'''는 피핀 2세 시대에 전 분왕국의 궁재를 차지하여 왕가를 능가하는 권력을 갖게 되었다.[54]

659년 아우스트라시아의 궁재였던 카롤링거 가문의 그리모알드 1세는 왕위 찬탈을 꾀했지만 실패하여 처형되었다. 673년 네우스트리아에서 클로타르 3세가 사망했을 때 궁재 에브로인은 왕권을 옹호하는 입장에서 테우데리크 3세를 옹립하려 했지만, 호족들은 스스로가 국왕 선거에 참여할 권리가 있다고 주장하며 이 결정을 뒤엎고 킬데리크 2세를 새롭게 옹립했다.

680년에서 683년 사이에 에브로인은 암살당했고, 왕권에 대한 호족의 우위가 확립되었다. 앙리 피렌에 따르면, 호족들은 이 무렵 주교직을 통해 지방 지배에 침투했던 것으로 보인다. 네우스트리아에서 반 에브로인의 선두에 섰던 것은 오텡의 주교 레제였는데, 그는 호족 출신이었다. 또한 반 에브로인의 호족들을 카롤링거 가문이 지원했다. 한편 에브로인은 왕국 전체에 대한 네우스트리아의 지배를 강화하기 위해, 아우스트라시아의 분왕 다고베르트 2세를 아마도 암살했다. 이 이후 아우스트라시아에서는 분왕은 거의 무력해졌고, 카롤링거 가문의 영향력이 한층 높아졌다.[54]

이 무렵 아키텐은 거의 독립된 상태가 되어 왕권의 지배를 벗어났다. 부르고뉴에서는 궁재직은 공석과 같았고, 에브로인 사후의 네우스트리아 궁재직도 혼란에 빠져 영향력을 저하시켰다. 에브로인은 673년 이후 호족들의 반발로 영향력을 대폭 저하시켰지만, 675년경 호족에 의한 국왕 킬데리크 2세 암살로 호족 세력에 대한 반발이 강해지자 권력을 회복하여 레제를 처형하고 인사를 쇄신했다. 그러나 그 암살 후 발라토가 네우스트리아의 궁재가 되었지만 아들 기슬레마르에 의해 추방되어 피핀 2세의 군대를 격파하는 등 잠시 강세를 보였지만 아마도 암살당했다. 발라토가 다시 궁재가 되었고, 686년 그의 사후에는 사위였던 베르카르가 뒤를 이었지만, 호족들이 곧바로 반란을 일으켰다.[54]

네우스트리아에서 국왕과 궁재에 대한 호족의 반란이 일어나자, 피핀 2세는 이에 개입하여 687년 테르트리의 전투에서 네우스트리아 군을 격파하고, 688년 전 왕국의 궁재직을 인정받았다.[54]

751년 피핀 3세는 미리 교황 자카리아스의 의향을 묻고, 그 지지를 얻은 다음 수아송에서 귀족 회의를 소집하여 호족들로부터 국왕으로 선출되었다. 또한 주교들로부터도 국왕으로 추대되었으며, 보니파시오에 의해 도유 의식[56]을 받았다. 754년에는 교황 스테파노 2세에 의해 아들 카를과 카를만도 도유를 받았으며, 왕위의 세습을 확립했다. 이때 이탈리아 정세에 대한 적극적인 관여를 요구받아, 756년에는 랑고바르드 왕국을 토벌하여, 라벤나에서 로마에 이르는 토지를 교황에게 헌상했다("피핀의 기증").[54]

피핀 3세 시대에는 기독교와 왕국 조직의 결합이 강화되었다. 763년 또는 764년에 개정된 "100장판" 살리카법전 서문에서는, 기독교 윤리를 왕국의 법 의식의 중심으로 삼고, 프랑크인을 선택받은 민족, 프랑크 왕국을 "신의 나라"로 보는 관념이 나타난다. 또한 피핀 3세는 왕국 집회에 주교와 수도원장을 참가시키기로 했으며, 이러한 성직 제후에게 일정한 재판권을 인정했다. 한편 이러한 주교와 수도원장의 임명권은 카롤링거 왕조 군주가 장악하고 있었다.[54]

6. 종교 정책

카를 마르텔은 프리슬란트에 대한 가톨릭 선교에 힘쓴 보니파시오를 통해 튀링겐, 헤센 등 왕국 북부 및 동부 지역의 교회 조직 정비를 적극 지원했다. 722년 교황 그레고리오 2세에게 주교로 서임된 보니파시오는 723년 카를 마르텔의 보호장을 받아 호족의 사유화되었던 이 지역 교회를 교황 아래 재구성하려 했다. 747년 카를링거 가문의 카를만(칼로만)이 은퇴할 무렵에는 보니파시오의 노력으로 이 지역의 교구 편성과 주교좌 창설이 거의 완료되었고, 로마식 전례가 적극 도입되었다.

한편 카를 마르텔은 이슬람 세력에 대항하기 위해 군사력을 강화하고자[54] 자신의 신하에게 봉토를 주기 위해 네우스트리아 교회 재산을 봉신에게 빌려주었다(「교회령의 환속」). 이를 통해 철갑 기병군 양성이 가능해졌다. 카를 마르텔의 후계자 카를만은 아우스트라시아 교회 재산에도 "환속"을 실시했다. 봉신은 빌린 교회령 수입의 일부를 지대로 교회에 지불했지만, 지대 지불은 종종 지체되었다. 이러한 교회 재산의 "환속"을 쉽게 하기 위해 수도원장이나 주교에 카롤링거 가문 산하의 속인(俗人)이 많이 임명되었다.

6. 1. 기독교 보호와 확장

739년경부터 보니파티우스를 통해 카를 마르텔과 교황은 친밀하게 교류했다[55]. 742년 카를만은 아우스트라시아에서 수십 년 동안 중단되었던 교회 회의를 소집했다. 745년에는 보니파티우스를 의장으로 하여 프랑크 왕국 전역을 대상으로 하는 교회 회의가 로마 교황의 소집으로 열렸다.751년 피핀은 미리 교황 자카리아스의 지지를 얻은 다음 수아송에서 귀족 회의를 소집하여 호족들로부터 국왕으로 선출되었다. 또한 주교들로부터도 국왕으로 추대되었으며, 보니파티우스에 의해 도유 의식[56]을 받았다. 754년에는 교황 스테파노 2세에 의해 아들 카를과 카를만도 도유를 받았으며, 왕위 세습의 근거를 마련했다. 이때 이탈리아 정세에 대한 적극적인 관여를 요구받아, 756년에는 랑고바르드 왕국을 토벌하여 라벤나에서 로마에 이르는 토지를 교황에게 헌상했다("피핀의 기증").

피핀 3세 시대에는 기독교와 왕국 조직의 결합이 강화되었다. 763년 또는 764년에 개정된 "100장판" 살리카법전 서문에서는 기독교 윤리를 왕국 법 의식의 중심으로 삼고, 프랑크인을 선택받은 민족, 프랑크 왕국을 "신의 나라"로 보는 관념이 나타난다. 피핀 3세는 왕국 집회에 주교와 수도원장을 참가시켰으며, 이들에게 일정한 재판권을 인정했다. 한편 이러한 주교와 수도원장의 임명권은 카롤링거 왕조 군주가 장악하고 있었다.

6. 2. 교황과의 관계

751년 피핀은 교황 자카리아스의 지지를 얻어 수아송 귀족 회의에서 국왕으로 선출되었다. 보니파티우스에 의해 도유 의식[56]을 받았다. 754년 교황 스테파노 2세는 카를과 카를만에게도 도유를 하고, 왕위 세습을 뒷받침했다. 같은 해 피핀은 랑고바르드 왕국을 정벌하고 라벤나에서 로마에 이르는 땅을 교황에게 바쳤다("피핀의 기증").피핀 3세 시대에 기독교와 왕국 조직의 결합은 강화되었다. 763년 또는 764년 개정된 "100장판" 살리카법전 서문에는 기독교 윤리를 왕국 법 의식의 중심으로 삼고, 프랑크인을 선택받은 민족, 프랑크 왕국을 "신의 나라"로 보는 관념이 나타나 있다. 피핀 3세는 왕국 집회에 주교와 수도원장을 참여시키고, 이들에게 일정한 재판권을 인정했다. 한편 주교와 수도원장 임명권은 카롤링거 왕조 군주가 장악했다.

7. 카롤링거 르네상스

카롤링거 왕조 군주들이 추진한 교회령의 "환속"은 카롤링거 왕조와 로마 교황 사이에 소원함을 가져왔지만, 보니파티우스를 중재로 하여 양자는 서서히 접근했다. 739년경부터 보니파티우스를 통해 카를 마르텔과 교황은 친밀하게 교류했다[55].[742년] 카를만은 아우스트라시아에서 수십 년 동안 중단되었던 교회 회의를 소집했다. 745년에는 보니파티우스를 의장으로 하여 프랑크 왕국 전토를 대상으로 하는 교회 회의가 로마 교황의 소집으로 열렸다.

751년 피핀은 미리 교황 자카리아스의 지지를 얻은 다음 수아송에서 귀족 회의를 소집하여 국왕으로 선출되었다. 또한 주교들에게 도유 의식[56]을 받았다. 754년에는 교황 스테파노 2세에 의해 아들 카를과 카를만도 도유를 받았으며, 왕위 세습을 확립했다. 이때 이탈리아 정세에 대한 적극적인 관여를 요구받아, 756년 랑고바르드 왕국을 토벌하고 라벤나에서 로마에 이르는 토지를 교황에게 헌상했다("피핀의 기증").

피핀 3세 시대에는 기독교와 왕국 조직의 결합이 강화되었다. 763년 또는 764년에 개정된 "100장판" 살리카법전 서문에서는 기독교 윤리를 왕국 법 의식의 중심으로 삼고, 프랑크인을 선택받은 민족, 프랑크 왕국을 "신의 나라"로 묘사했다. 피핀 3세는 왕국 집회에 주교와 수도원장을 참가시켰으며, 이들에게 일정한 재판권을 인정했다. 한편, 주교와 수도원장의 임명권은 카롤링거 왕조 군주가 장악했다.

800년 크리스마스, 교황 레오 3세는 카롤루스 대제에게 로마 황제 제관을 수여하여 서로마 제국 땅에 "로마 황제"가 부활했다. 로마 교황과의 유대가 강해짐에 따라 제권은 신의 은총에 의한 것이라는 관념이 강해져 종교적 권위를 갖게 되었다[59]。

교황 레오 3세의 카롤루스 대제에 대한 외교 문서 형식은 동로마 황제를 따랐고, 교황 문서는 카롤루스 대제의 재위 연도를 기년으로 삼았다. 카롤루스 대제는 교회와 수도원을 보호하는 한편, 성직 영주로부터 군사력을 제공받았다. 주교가 세속적인 일에 관여하는 근거는 『구약성서』 「사무엘기」였다. 사무엘은 백성을 재판하고 죄를 속죄하기 위해 희생을 바치고, 전쟁에 참전하여 국왕에게 기름을 부었다. 한편, 『신약성서』에서 바울은 "주께서는 복음을 전하는 자들이 복음으로 생활비를 받도록 명령하셨습니다." (공동번역 성서, 「고린도 전서」 9:14)라고 말했다. 당시 일부 성직자는 이 말이 주교가 세속적인 직무에 관여해서는 안 된다는 의미로 생각했다. 그래서 카롤루스 대제는 이 문제를 교회 회의에 자문하여 주교가 세속적인 의무를 받아들여야 한다는 결정을 얻었다. 세속 영주와 달리 성직 영주는 세습될 염려가 없었기 때문이다.

카롤루스 대제는 백작의 지방 행정을 감찰하고 중앙 권력을 지방에 침투시키기 위해 국왕 순찰사를 설치했는데, 순찰 관구에 성직자와 세속 관리 각각 1명을 두었다. 카롤루스 대제의 "제국"은 다양한 민족을 포함하고, 각 민족은 독자적인 부족법을 가진 다원적인 세계였지만, 기독교 신앙과 교회 조직을 바탕으로 카롤링 왕가의 제권이 느슨한 통합을 실현했다. 군주의 기독교화와 교회 조직의 국가적 역할 증대는 카롤링 왕조의 제국을 하나의 보편적인 "교회", "신의 나라"로 만들고 있는 듯했다.

7. 1. 교육과 학문

카롤루스 대제의 궁정은 문화 운동의 중심이 되었고, 거기에 모인 교양인 집단은 "궁정 학교"라고 불렸다. 이 문화 운동의 주체들은 서고트족, 랑고바르드족, 잉글랜드인 등 프랑크 왕국 외부 출신이 많았다. 9세기 이후 문화 운동의 중심은 수도원으로 옮겨가 서적 제작과 소장에 큰 역할을 담당했다. 투르의 생마르탱 수도원 등이 유명하다. 카롤링거 르네상스는 신정적인 통치 정책에 대응하는 문화 운동이었으며, 올바른 신앙 생활의 확립을 목표로 했다. 성서 이해의 향상, 전례서 사용의 보급, 교회력 실행에 있어 정통 신앙에 기초하는 것을 목표로 삼았으며, 지역차가 심했던 속 라틴어에서 고전 라틴어로 교회 용어의 통일이 이루어졌다. 이를 통해 라틴어가 중세 서유럽 세계의 공통어가 되었다. 한편, 전례 형식의 확립과 성직자 개혁으로 카롤링거 르네상스는 문화의 주체를 속인에서 성직자로 전환시키고, 속인과 성직자 사이의 문화적 격차를 넓히는 결과를 낳기도 했다.[59]카롤링거 르네상스의 의의에 대해서는, 문헌에 대한 기본적인 두 가지 요소, 즉 서기법과 기억 매체의 변질이 특히 중세 문화의 성립에 큰 영향을 주었다. 카롤루스 대제는 종래의 대문자 라틴 서기법을 개혁하여 카롤링거 소문자를 새롭게 정했다. 이 통일된 글자체를 사용하여 다양한 문헌을 새롭게 코덱스[61]에 고쳐 썼고, 저술과 필사가 활발하게 이루어졌다. 서적 형태의 변화와 함께, 서사 재료는 파피루스에서 양피지로 변화했다.

7. 2. 건축과 예술

카롤루스 대제의 궁정은 문화 운동의 중심이 되었고, 거기에 모인 교양인 집단은 "궁정 학교"라고 불렸다. 이 문화 운동의 주체들은 서고트족, 랑고바르드족, 잉글랜드인 등 프랑크 왕국 외부 출신이 많았다. 9세기 이후 문화 운동의 중심은 수도원으로 옮겨가 서적 제작과 소장에 큰 역할을 담당했다. 투르의 생마르탱 수도원 등이 유명하다. 이 카롤링거 르네상스는 신정적인 통치 정책에 대응하는 문화 운동이었으며, 올바른 신앙 생활의 확립을 목표로 했다. 성서 이해의 향상, 전례서 사용의 보급, 교회력 실행에 있어 정통 신앙에 기초하는 것을 목표로 삼았으며, 지역차가 심했던 속 라틴어에서 고전 라틴어로 교회 용어의 통일이 이루어졌다. 이를 통해 라틴어가 중세 서유럽 세계의 공통어가 되었다. 한편, 전례 형식의 확립과 성직자 개혁으로 카롤링거 르네상스는 문화의 주체를 속인에서 성직자로 전환시키고, 속인과 성직자 사이의 문화적 격차를 넓히는 결과를 낳기도 했다.[59]카롤링거 르네상스의 의의에 대해서는, 문헌에 대한 기본적인 두 가지 요소, 서기법과 기억 매체의 변질이 특히 중세 문화의 성립에 큰 의의를 가졌다. 카롤루스 대제는 종래의 대문자 라틴 서기법을 개혁하여 카롤링거 소문자를 새롭게 정했다. 이 통일된 글자체를 사용하여 다양한 문헌을 새롭게 코덱스[61]에 고쳐 썼고, 저술과 필사가 활발하게 이루어졌다. 서적 형태의 변화와 함께, 서사 재료는 파피루스에서 양피지로 변화했다.

8. 평가와 영향

카롤루스 왕조에 대한 평가는 현재까지 학계에서 활발하게 진행되고 있으며, 다양한 관점에서 논의되고 있다.

참조

[1]

서적

Collins English Dictionary

HarperCollins

[2]

문서

Carolingians

[3]

웹사이트

Carolingian dynasty

https://www.britanni[...]

2024-04-02

[4]

서적

A History of Western Architecture

https://books.google[...]

Laurence King Publishing

2018-05-05

[5]

서적

Dictionary of American Family Names: 3-Volume Set

https://books.google[...]

Oxford University Press, USA

2003-05-08

[6]

서적

The Carolingians: A Family Who Forged Europe

University of Pennsylvania Press

[7]

서적

The Age of Charles Martel

Pearson Education Limited

[8]

서적

Charlemagne: The Formation of a European Identity

Cambridge University Press

[9]

서적

The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with its continuations

Thomas Nelson and Sons Ltd

[10]

서적

The Rise of the Carolingians and the Liber Historiae Francorum

Clarendon Press

[11]

서적

Charlemagne: Empire & Society

Manchester University Press

[12]

서적

Early Medieval Europe 300–1000

Palgrave MacMillan

[13]

서적

Late Merovingian France: History and Hagiography 640–720

Manchester University Press

[14]

서적

The Carolingian World

Cambridge University Press

[15]

서적

The Merovingian Kingdoms 450–751

https://archive.org/[...]

Longman Publishing

[16]

서적

The New Cambridge Medieval History

Cambridge University Press

[17]

서적

Memorable crises: Carolingian historiography and the making of Pippin's reign, 750–900

[18]

서적

The New Cambridge Medieval History

Cambridge University Press

[19]

서적

The Merovingian Kingdoms 450–751

https://archive.org/[...]

Longman Publishing

[20]

서적

A History of the English Church and People

Penguin Books

[21]

서적

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

John Murray

[22]

서적

Charlemagne

MacMillan Press Ltd

[23]

서적

Early Medieval Europe 300–1000

Palgrave MacMillan

[24]

서적

The New Cambridge Medieval History

Cambridge University Press

[25]

서적

The Age of Charles Martel

Pearson Education Limited

[26]

서적

The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with its continuations

Thomas Nelson and Sons Ltd

[27]

서적

Historia Langobardorum

Monumenta Germaniae Historica, Scriptores

[28]

간행물

The Dukes in the Regnum Francorum, A.D. 550–751

1976-07

[29]

서적

The Age of Charles Martel

Pearson Education Limited

[30]

서적

Early Medieval Europe 300–1000

Palgrave MacMillan

[31]

서적

Two Lives of Charlemagne: Einhard and Notker the Stammerer

Penguin Books

[32]

서적

The New Cambridge Medieval History

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[33]

간행물

Entrusting Western Europe to the Church, 400–750

2013

[34]

서적

The New Cambridge Medieval History

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[35]

서적

The Merovingian Kingdoms 450–751

https://archive.org/[...]

Longman Publishing

[36]

서적

Property and Power in the Early Middle Ages

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[37]

서적

The Merovingian Kingdoms 450–751

https://archive.org/[...]

Longman Publishing

[38]

서적

Charlemagne

MacMillan Press Ltd

[39]

서적

The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar with its continuations

Thomas Nelson and Sons Ltd

[40]

백과사전

Charlemagne – Emperor of the Romans {{!}} Holy Roman emperor [747?–814]

https://www.britanni[...]

2017-09-20

[41]

백과사전

Treaty of Verdun {{!}} France [843]

https://www.britanni[...]

2017-09-20

[42]

백과사전

Arnulf {{!}} Holy Roman emperor

https://www.britanni[...]

2017-09-20

[43]

웹사이트

Charlemagne and the Carolingian Empire

http://www.penfield.[...]

2017-11-30

[44]

서적

Royal Succession in Capetian France: Studies on Familial Order and the State

Harvard University Press

[45]

서적

Early Carolingian Warfare: Prelude to Empire

University of Philadelphia Press

[46]

문서

[47]

문서

[48]

문서

[49]

문서

[50]

문서

[51]

문서

[52]

문서

元図上の青色の凡例に「小ピピン死没時のフランク王国(758年)」とあるが768年の誤り。[[#福井2001|福井(編)の山川世界各国史『フランス史』(2001)]]の年表を参照した。図の下につけた日本語凡例では図の主旨を汲んで「カール即位時のフランク王国」とした。

[53]

문서

Carolingians

[54]

문서

イスラム勢力に対抗するためというのは通説的な見解。[[#佐藤2001|『世界歴史大系 フランス史1』での佐藤彰一(2001)]]によれば、カール・マルテルの積極的な軍事行動が長距離移動に適した騎兵軍の創設を促したという。

[55]

문서

[[アンリ・ピレンヌ|ピレンヌ]]によれば、教皇は当時イタリア半島を脅かしていたランゴバルドに対してフランク王国が牽制を加えてくれるよう要請したらしい。カール・マルテルはしかし、イスラム教徒へ対抗するためにランゴバルド王の協力を必要としていたので、これには消極的であったという。

[56]

문서

塗油の儀式は西ゴート王国の慣行から取り入れられたものである([[#佐藤ほか1995|『西洋中世史〔上〕』p.24]])。「'''[[西ゴート王国]]'''」も参照。

[57]

문서

この時カール大帝はアウストラシア北部・ネウストリアなどの王国北部を、カールマンはアウストラシア南部・ブルグント・アレマニアなど王国南部を領した。[[#堀越2003|堀越孝一(2003)『新書ヨーロッパ史・中世編』]]によれば、カール大帝はランゴバルド王の娘ゲルペルカと結婚したが、おそらくそれはカールマンへの牽制の意味があったという。カールマンが死ぬと、カール大帝はゲルペルカと離婚した。後世になるとゲルペルカをカールマンの妃とする説話が作られたという。それに対し{{Harvtxt|五十嵐修|2001}}はカールマンの妃をゲルベルガとし、カールの妃であったランゴバルト王女は名称不明としている。

[58]

문서

ランゴバルド討伐の際ローマの[[復活祭]]に出席したカール大帝は[[ヴェネツィア]]・[[スポレート]]・[[ベネヴェント]]などを新たに教皇に寄進することを約束した。しかし、この約束は履行されなかった。ランゴバルド人であるベネヴェント公は東ローマ帝国と結びついてイタリアにおける皇帝の代理人として認められた。カール大帝はしばしばベネヴェント公国を攻撃したが、宗主権を完全に及ぼすことはついにできなかった。

[59]

문서

たとえばカール大帝は聖像破壊運動を排斥した[[787年]]の[[第2ニカイア公会議|ニカイア公会議]]を偶像崇拝を認めたとして、『[[カールの書]]』や[[フランクフルト教会会議]]を通じて批判するなど、キリスト教の教義問題にも介入する姿勢を見せた。このニカイア公会議によって実際に確認されたことは、聖像への「尊敬」はそこに描かれた聖人へ向けられたものであるとし、それは神にのみ向けられるべき「尊崇」とは区別されるため、容認されるということであった({{Harvnb|尚樹啓太郎|1999|p=387}}、{{Harvnb|クラウス・リーゼンフーバー|2003|pp=133-134}})。また[[802年]]の一般巡察使勅令などで聖職者の腐敗を厳しく戒め、その倫理性を高めようとしている。すなわち[[国王巡察使]]は伯の地方行政を監視するとともに、一面で聖職者の風紀についても改善を目指す職務を求められていた

[60]

문서

その後[[880年]]の[[リブモン条約]]によってロートリンゲン全域は東フランク王国の支配下に帰した。

[61]

문서

コデックスとは、4世紀末ごろから使われだした、従来の巻物に代わる[[ページ]]と折り丁を持つ記憶媒体の新しい形態で、より今日の書物に近いものである。巻物が口述筆記と音読を主とするものであったのに対し、コデックスの一般化によって黙読と欄外注の使用など新しい筆記形態が登場し、中世は書物を重要な文化要素とするようになった。西ヨーロッパでは、13世紀ごろには黙読が一般化した。

[62]

문서

"<메로빙거 세계>(한 뿌리에서 나온 프랑스와 독일/패트릭 J. 기어리/이종경/지식의풍경){{쪽|날짜=2013-6-28}}"

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com