명왕

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

명왕(明王, Vidyārājas)은 밀교 불교에서 진언과 다라니를 수호하고 의인화된 존재로, 불행과 장애를 제거하는 등의 목적으로 숭배되었다. 초기에는 보살의 시종으로 여겨졌으나, 점차 독립적인 숭배 대상이 되었으며, 부처나 보살의 화신으로 여겨지기도 하였다. 야만타카는 초기 불교 분노신 중 하나로 문수보살의 화신으로 여겨졌고, 아칼라 등 다른 명왕들도 다양한 형태로 발전했다. 명왕은 힌두교 신의 영향을 받아 험악한 모습으로 묘사되며, 오대명왕, 팔대명왕, 십대명왕 등 다양한 형태로 존재한다. 한국 불교에서도 명왕 신앙의 흔적을 찾아볼 수 있다.

명왕(明王, Vidyārājas)은 밀교적 지혜(vidyā), 즉 진언과 다라니를 수호하고 의인화한 존재로, 이 신성한 말씀에 담긴 신비로운 힘을 구현하는 존재였다.[1]

2. 역사

밀교(금강승) 불교 초기 단계에서, 'vidyārājas'로 알려지게 될 많은 신들은 주로 불행과 장애를 제거하는 등 특정 목적을 위해 소환된 보살의 시종으로 여겨졌다. 이들은 보살의 지혜나 목소리의 힘과 같은 특정 속성을 의인화했고, 보살이 설법을 들을 중생들을 모으고, 다루기 힘든 요소를 제압하거나, 불교 신자를 보호하는 등 다양한 임무를 수행했다.[2] 결국 이 신들은 그 자체로 숭배의 대상이 되었고, 더 이상 보살과 짝을 이루지 않아도 되었으며, 보살 자신과 부처의 화신으로 여겨졌으며, 방편으로서 중생을 자비로 구원하기 위해 끔찍한 모습을 취한다고 여겨졌다.[3]

예를 들어 일본 전통에서 널리 퍼진 삼륜신(三輪身, "세 바퀴의 몸") 이론은 다섯 명왕이 오지혜불의 험악한 화신(教令輪身, ''kyōryōrin-shin'', "계율의 바퀴의 화신")이라고 주장한다. 이들은 자비로 법을 가르치는 온화한 보살과 두려움으로 가르쳐 비신자를 믿음으로 이끄는 끔찍한 'vidyārājas'로 나타난다.[4][5]

'vidyārāja'의 진화는 초기 불교 분노신 중 하나인 야만타카(Yamantaka)를 통해 설명될 수 있다. 6세기 텍스트 마주스리-물라-칼파에서 야만타카는 마주스리의 종으로 묘사되어 부처의 설법을 들을 존재를 모으고 불교 적대자를 정복(및 개종)한다. 동시에 야만타카는 문수보살 다라니의 의인화이기도 하다.[6] 그는 문수보살과 함께 작은 야차 같은 시종 모습으로 조각상에 묘사되기도 했다.[7]

이후 야만타카와 여러 보살(예: 하야그리바는 아발로키테슈바라와 관련)의 부하들이 독립적인 신이 되면서, 스스로 묘사되고 특정 도상학적 속성을 얻었다. 야만타카는 보통 여섯 개의 머리, 팔, 다리를 가지고 물소를 타거나 서 있는 모습으로 나타난다.[8] 이 신들의 지위와 기능은 완고한 존재를 위협하는 작은 사자에서 열정과 무지(''아비쟈'')를 자비와 지혜로 변형시키는 밀교의 주요 임무로 바뀌었다.[9]

이러한 발전으로 문수보살과 야만타카의 관계는 야만타카가 문수보살의 화신으로 간주되도록 재구성되었다('마주스리-나마-삼기티').[10] 결국, 일본 밀교의 '삼륜신' 해석에서 야만타카와 문수보살은 'Vajratīkṣṇa'(金剛利菩薩, ''Kongōri Bosatsu'')라는 이름으로[11][12] 아미타불의 화신으로 분류되었다.[13][14]

다른 명왕들도 비슷하게 발전했다. 하야그리바는 원래 힌두교 신 비슈누의 말 머리 화신이었지만, 불교에서는 아발로키테슈바라의 시종으로 채택되었다.[15] 하야그리바의 위상이 높아지면서 그와 상사 사이의 구분이 흐릿해져 중국과 일본에서 아발로키테슈바라의 여러 모습 중 하나가 되었다.[16]

아칼라(Acalanātha)는 원래 부처 바이로차나의 수행자 또는 메신저였지만, 일본 전통에서는 바이로차나의 험악한 측면('kyōryōrin-shin')으로 해석되었다.[17]

2. 1. 초기 발전

명왕(Vidyārājas)은 원래 밀교적 지혜(vidyā), 즉 진언과 다라니의 수호자이자 의인화된 존재로 여겨졌다. 이들은 이 신성한 말씀에 담긴 신비로운 힘을 구현하는 존재였다.[1]

밀교(금강승) 불교의 초기 단계에서, 'vidyārājas'로 알려지게 될 많은 신들은 주로 불행과 장애를 제거하는 등 특정 목적을 위해 소환된 보살의 시종으로 여겨졌다. 이들은 보살의 지혜나 목소리의 힘과 같은 특정 속성을 의인화했고, 보살이 설법을 들을 중생들을 모으고, 다루기 힘든 요소를 제압하거나, 불교 신자를 보호하는 등 다양한 임무를 수행하는 것으로 여겨졌다.[2] 결국 이 신들은 그 자체로 숭배의 대상이 되었고, 더 이상 보살과 짝을 이루지 않아도 되었으며, 보살 자신과 부처의 화신으로 여겨졌으며, 그들은 방편으로서 중생을 자비로 구원하기 위해 끔찍한 모습을 취하는 것으로 여겨진다.[3] 예를 들어 일본 전통에서 널리 퍼진 삼륜신(三輪身, "세 바퀴의 몸") 이론은 다섯 명의 명왕이 오지혜불의 험악한 화신(教令輪身, ''kyōryōrin-shin'', "계율의 바퀴의 화신")이라고 주장한다. 그들은 자비로 법을 가르치는 온화한 보살과 두려움으로 가르쳐 비신자를 믿음으로 충격에 빠뜨리는 끔찍한 'vidyārājas'로 나타난다.[4][5]

'vidyārāja'의 진화는 가장 초기의 불교적 분노 신 중 하나인 야만타카(Yamantaka)를 통해 설명될 수 있다. 6세기 텍스트 마주스리-물라-칼파에서 야만타카는 보살 마주스리의 서약된 종으로 묘사되어 부처님의 설법을 듣기 위해 전 세계의 모든 존재를 모으고 불교에 적대적인 자들을 정복(및 개종)한다. 동시에 야만타카는 또한 그의 능력과 동일한 이점을 가진 마주스리의 다라니의 의인화이다.[6] 그는 또한 문수보살과 함께 작은 야차와 같은 시종의 모습으로 조각상에 자주 묘사되었다.[7]

후에 야만타카와 다양한 보살(예: 하야그리바는 아발로키테슈바라와 관련)의 유사한 부하들이 완전히 독립적인 신이 되면서, 그들은 스스로 묘사되기 시작했고 각 신에게 특정한 도상학적 속성을 점점 더 많이 획득했다. 예를 들어, 야만타카는 일반적으로 여섯 개의 머리, 팔, 다리를 가지고 있고 물소를 탈것으로 타거나 서 있는 모습으로 나타난다.[8] 이 신들의 지위와 기능은, 완고한 존재들을 모아 위협하는 작은 사자에서 밀교 불교의 주요 임무, 즉 열정과 무지(''아비쟈'')를 자비와 지혜로 변형시키는 데 깊이 관여하는 것으로 바뀌었다.[9] 이 발전의 결과로, 문수보살과 야만타카의 관계는 야만타카가 이제 문수보살 자신의 화신으로 간주되도록 재구성되었다(그래서 '마주스리-나마-삼기티').[10] 결국, 일본 밀교 불교의 '삼륜신' 해석에서 야만타카와 문수보살은 모두 'Vajratīkṣṇa'(일본어: 金剛利菩薩, ''Kongōri Bosatsu'')라는 이름으로[11][12] 아미타불의 화신으로 분류되었다.[13][14]

다른 명왕들도 거의 비슷한 발전을 따랐다. 예를 들어, 하야그리바는 원래 힌두교 신 비슈누의 말 머리 화신이었지만, 불교에서는 아발로키테슈바라의 시종으로 채택되었다(힌두교 하야그리바와 달리 불교 인물은 말의 머리를 가지고 묘사되지 않았고, 대신 야만타카처럼 머리에서 작은 말 머리가 나오는 야차로 묘사되었다).[15] 결국, 하야그리바의 위상이 점점 높아지면서 그와 그의 상사 사이의 구분이 점점 흐릿해져 결국 중국과 일본에서 아발로키테슈바라의 많은 모습 중 하나가 되었다.[16] 더 유명한 'vidyārājas' 중 하나인 아칼라(Acalanātha)는 원래 부처 바이로차나의 수행자 또는 메신저였지만, 일본 전통에서는 바이로차나의 험악한 측면 또는 'kyōryōrin-shin'으로 해석되었다.[17] (한편 네팔과 티베트에서는 대신 문수보살 또는 부처 악쇼비야의 화신으로 동일시된다.[18][19])

2. 2. 중국과 일본의 명왕 신앙

명왕(Vidyārājas)은 진언과 다라니의 수호자이자 의인화된 존재로, 이 신성한 말씀에 담긴 신비로운 힘을 구현하는 존재였다.[2][3]

밀교(금강승) 불교 초기, 'vidyārājas'로 알려진 신들은 주로 불행과 장애 제거 등 특정 목적을 위해 소환된 보살의 시종이었다. 이들은 보살의 지혜나 목소리의 힘을 의인화했고, 보살의 설법을 들을 중생을 모으거나, 다루기 힘든 요소를 제압하고, 불교 신자를 보호하는 등의 임무를 수행했다. 점차 이 신들은 숭배 대상이 되었고, 보살과 짝을 이루지 않고 보살 자신이나 부처의 화신으로 여겨졌으며, 방편으로 중생을 자비로 구원하기 위해 끔찍한 모습을 취한다고 여겨졌다. 일본의 삼륜신(三輪身) 이론에 따르면, 다섯 명왕은 오지혜불의 험악한 화신(教令輪身, ''kyōryōrin-shin'')이다. 이들은 자비로 법을 가르치는 온화한 보살과 두려움으로 비신자를 믿음으로 이끄는 끔찍한 'vidyārājas'로 나타난다.[4][5][6][7]

'vidyārāja'의 진화는 초기 분노신 중 하나인 야만타카(Yamantaka)를 통해 알 수 있다. 6세기 문수사리근본만다라경에서 야만타카는 문수보살의 종으로 묘사되어 부처의 설법을 들을 존재를 모으고 불교 적대자를 정복(및 개종)한다. 동시에 야만타카는 문수보살 다라니의 의인화이기도 하다. 그는 문수보살과 함께 작은 야차 같은 시종 모습으로 조각상에 묘사되기도 했다.

이후 야만타카와 여러 보살(예: 하야그리바는 아발로키테슈바라와 관련)의 부하들이 독립적인 신이 되면서, 스스로 묘사되고 특정 도상학적 속성을 얻었다. 야만타카는 보통 여섯 개의 머리, 팔, 다리를 가지고 물소를 타거나 서 있는 모습으로 나타난다. 이 신들의 지위와 기능은 완고한 존재를 위협하는 작은 사자에서 열정과 무지(''아비쟈'')를 자비와 지혜로 변형시키는 밀교의 주요 임무로 바뀌었다. 문수보살과 야만타카의 관계는 야만타카가 문수보살의 화신으로 간주되도록 재구성되었다('마주스리-나마-삼기티'). 일본 밀교의 '삼륜신' 해석에서 야만타카와 문수보살은 'Vajratīkṣṇa'(金剛利菩薩, ''Kongōri Bosatsu'')라는 이름으로[8][9] 아미타불의 화신으로 분류되었다.

다른 명왕들도 비슷하게 발전했다. 하야그리바는 원래 힌두교 신 비슈누의 말 머리 화신이었지만, 불교에서는 아발로키테슈바라의 시종으로 채택되었다(힌두교 하야그리바와 달리 불교의 하야그리바는 말 머리가 아닌, 야만타카처럼 머리에서 작은 말 머리가 나오는 야차로 묘사됨). 하야그리바의 위상이 높아지면서 그와 상사 사이의 구분이 흐릿해져 중국과 일본에서 아발로키테슈바라의 여러 모습 중 하나가 되었다. 아칼라(Acalanātha)는 원래 바이로차나의 수행자 또는 메신저였지만, 일본에서는 바이로차나의 험악한 측면('kyōryōrin-shin')으로 해석되었다.

3. 도상학

명왕은 보통 분노한 모습으로 표현되는데, 이는 다음과 같은 의미를 지닌다.

이러한 특징 때문에 명왕은 '명왕부' 또는 '분노부'라고 불린다.

명왕은 밀교에서 대일여래의 명을 받아 불교에 귀의하지 않는 사람들을 교화하는 역할을 한다. '교령신' 또는 '교령륜신'이라고도 불리는 명왕은 대일여래가 중생 구제를 위해 변신한 부처로 여겨지며, 부처의 가르침에 따르지 않는 자들을 항복시키고 교화한다.

천부의 신들(비사문천, 제석천, 변재천 등)처럼 명왕도 고대 인도 신화의 신, 특히 야차나 아수라 같은 악귀가 불교에 수용되어 선신이 된 경우가 많다. 인도 신화에서 천보다 높은 존재였던 명왕은 불교에서도 천은 수미산 수호, 명왕은 중생 교화 등 역할에 차이가 있다.

일반적으로 명왕은 화염을 짊어지고 머리카락은 곤두서 있으며, 법구와 장식품은 최소화하고 한쪽 소매를 찢은 법의를 입고 무기를 든 모습으로 표현되지만, 공작명왕처럼 예외도 있다.

일본에는 나라 시대에 명왕 관련 경전이 들어왔으나, 진언종의 구카이, 천태종의 엔닌・엔친 이후 헤이안 시대에 체계적으로 전래되었다.

3. 1. 힌두교와의 관계

명왕(Vidyārājas)은 원래 밀교적 지혜(vidyā), 즉 진언과 다라니의 수호자이자 의인화된 존재였다. 이들은 이 신성한 말씀에 담긴 신비로운 힘을 구현하는 존재로 여겨졌다.

밀교(금강승) 불교 초기 단계에서, 'vidyārājas'로 알려지게 될 많은 신들은 주로 불행과 장애를 제거하는 등 특정 목적을 위해 소환된 보살의 시종으로 여겨졌다. 이들은 보살의 지혜나 목소리의 힘과 같은 특정 속성을 의인화했고, 보살이 설법을 들을 중생들을 모으고, 다루기 힘든 요소를 제압하거나, 불교 신자를 보호하는 등 다양한 임무를 수행했다. 결국 이 신들은 그 자체로 숭배의 대상이 되었고, 더 이상 보살과 짝을 이루지 않아도 되었으며, 보살 자신과 부처의 화신으로 여겨졌다. 이들은 방편으로서 중생을 자비로 구원하기 위해 끔찍한 모습을 취하는 것으로 여겨진다.

다른 명왕들도 거의 비슷한 발전을 따랐다. 예를 들어, 하야그리바는 원래 힌두교 신 비슈누의 말 머리 화신이었지만, 불교에서는 아발로키테슈바라의 시종으로 채택되었다. 힌두교의 하야그리바와 달리 불교의 하야그리바는 말의 머리를 가지고 묘사되지 않았고, 대신 야만타카처럼 머리에서 작은 말 머리가 나오는 야차로 묘사되었다.[1] 결국, 하야그리바의 위상이 점점 높아지면서 그와 그의 상사 사이의 구분이 점점 흐릿해져 중국과 일본에서 아발로키테슈바라의 여러 모습 중 하나가 되었다.

불교의 분노존 도상은 일반적으로 야차 이미지와 시바교(Shaivite) 도상, 특히 힌두교 신 시바의 분노한 모습(예: 바이라바)에서 유래된 것으로 여겨진다.

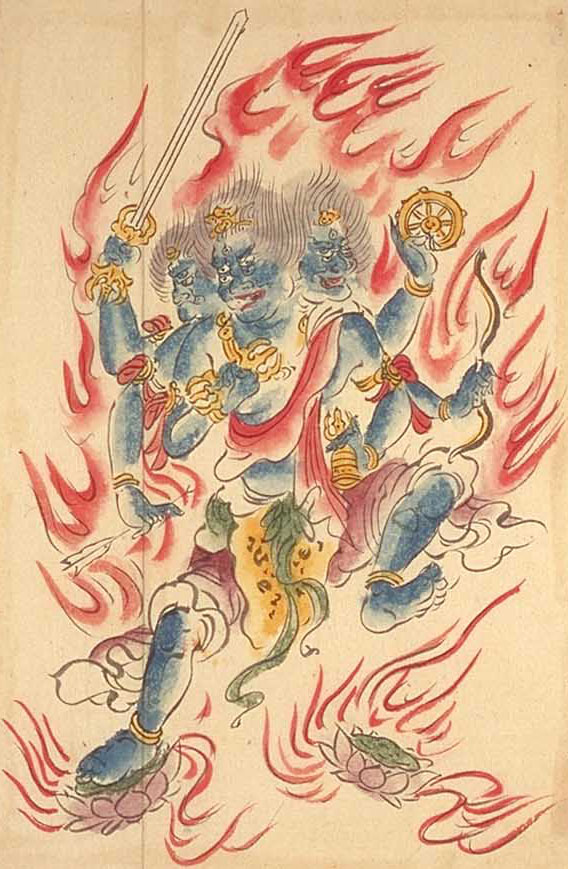

지혜의 왕은 대개 사납게 보이며, 종종 파란색 또는 검은색 피부에 머리, 팔, 다리가 여러 개 있다. 이들은 손에 다양한 무기를 들고 있으며 때로는 해골, 뱀이나 동물의 가죽으로 장식되어 있으며 불꽃에 휩싸여 있다. 이 불꽃 아우라는 수행자를 정화하고 자신의 번뇌를 깨달음으로 변화시키는 불꽃, 소위 "불''삼매''"(火生三昧, kashō-zanmai일본어)로 상징적으로 해석된다.

특정 ''비디아라자''는 힌두교와 불교 사이의 역사적 경쟁을 반영하는 속성을 지닌다. 예를 들어, 지혜의 왕 항삼세명왕은 데바 마헤슈바라(시바의 불교적 유사물 중 하나)와 그의 배우자 우마(파르바티)를 무찌르고 짓밟는 모습으로 묘사된다. 한편, 당나라 승려 일행이 쓴 ''대일경''에 대한 주석에서는 마헤슈바라를 길들이는 것을 또 다른 ''비디아라자''인 부동명왕의 공으로 돌린다. 부동명왕은 때때로 티베트 미술에서 힌두교의 가네샤와 공통 기원을 공유할 수 있는 코끼리 머리 악마/신인 비그나라자("장애의 주")를 짓밟는 모습으로 묘사된다.

일반적으로 밀교에서 최고 불존 대일여래의 명을 받아 불교에 아직 귀의하지 않은 민중을 귀의시키려는 역할을 담당하는 불존을 가리킨다. 이 존격은 강인하고 교화하기 어려운 중생을 가르침으로 이끄는 역할을 맡고 있기 때문에 '''교령신'''(敎令身) 또는 '''교령륜신'''(敎令輪身)이라고 불린다. 모든 명왕은 대일여래가 불교에 귀의하지 않는 강퍅한 민중을 억지로라도 귀의시키기 위해 스스로 변화한 부처라고 전해진다. 그렇기 때문에 부처의 가르침에 순종하지 않는 자들에게 무서운 모습으로 나타나 항복시키고 교화하는 부처로서 존재한다.

명왕은 일반적으로 "천"이라는 이름이 붙은 '''천부의 신들'''(비사문천, 제석천, 변재천 등)과 마찬가지로 고대 인도 신화에 등장하는 신들, 특히 야차나 아수라라고 불리던 악귀신이 불교에 포용되어 선신(善神)이 된 경우가 많은 것이 특징이다. 명왕은 원래 고대 인도 신화에서도 "천"보다 높은 위치에 있던 존재인 경우가 많았고, 불교에 포용된 후에도 "천"은 불교 세계를 지탱하는 '''수미산'''이라는 산의 수호를 주된 역할로 삼고, 명왕은 민중의 교령을 주로 하는 등, 그 역할에 차이가 나타난다.

명왕은 일반적으로 '''분노'''(忿怒)한 모습으로 화염을 짊어지고, 머리카락은 분노로 곤두서며, 법구와 장식품은 가능한 한 몸에 지니지 않으며, 법의는 한쪽 소매를 찢어 움직이기 쉽게 하고, 무기류를 손에 든 모습으로 표현되는 경우가 많다. 다만 공작명왕과 같은 예외도 있다. 분노한 모습은 단순한 분노를 표현한 것이 아니라,

등을 표현한 것으로, 사람들의 불성을 개발하고 악을 물리치는 힘을 가진 명왕만이 할 수 있는 것이다.

이러한 점들로 인해 천부와 구별하기 위해 '''명왕부''' 또는 '''분노부'''라고 한다.

4. 주요 명왕

명왕(明王, Vidyārājas)은 진언과 다라니 같은 밀교적 지혜의 수호자이자 이를 의인화한 존재였다. 이들은 신성한 말씀에 담긴 신비로운 힘을 구현하는 존재로 여겨졌다.[2]

밀교(금강승) 불교 초기, 여러 신들이 특정 목적을 위해 보살의 시종으로 여겨졌는데, 이들이 'vidyārājas'로 알려지게 되었다. 이들은 보살의 지혜나 목소리의 힘 같은 특정 속성을 의인화했고, 중생을 모으거나, 다루기 힘든 요소를 제압하거나, 불교 신자를 보호하는 등의 임무를 수행했다.[3] 시간이 지나면서 이 신들은 숭배 대상이 되었고, 부처의 화신으로 여겨져 중생을 자비로 구원하기 위해 끔찍한 모습을 취하는 것으로 여겨졌다.[4]

일본 전통의 삼륜신(三輪身) 이론에서는 다섯 명의 명왕이 오지혜불의 험악한 화신(교령륜신, "계율의 바퀴의 화신")이라고 주장한다. 이들은 자비로 법을 가르치는 온화한 보살과 두려움으로 가르쳐 비신자를 믿음으로 이끄는 끔찍한 'vidyārājas'로 나타난다.[5][6]

야만타카(Yamantaka)의 진화를 통해 'vidyārāja'의 발전을 알 수 있다. 6세기 텍스트 마주스리-물라-칼파에서 야만타카는 마주스리의 종으로 묘사되어 불교에 적대적인 자들을 정복하고 개종시킨다. 동시에 야만타카는 마주스리의 다라니를 의인화한 것이다.[7] 이후 야만타카와 다른 보살의 부하들이 독립적인 신이 되면서, 각 신에게 특정한 도상학적 속성이 부여되었다. 예를 들어 야만타카는 여섯 개의 머리, 팔, 다리를 가지고 물소를 타는 모습으로 나타난다.[8]

이러한 발전을 통해 문수보살과 야만타카의 관계는 야만타카가 문수보살의 화신으로 간주되도록 재구성되었다.[9] 결국 일본 밀교 불교의 '삼륜신' 해석에서 야만타카와 문수보살은 모두 'Vajratīkṣṇa'(金剛利菩薩)라는 이름으로 아미타불의 화신으로 분류되었다.[10][11]

아칼라(Acalanātha)는 원래 바이로차나의 수행자였지만, 일본 전통에서는 바이로차나의 험악한 측면으로 해석되었다.[12]

중국에서는 '''십대명왕'''(十大明王)이라는 그룹이 존재한다. 이들은 《불설환화망대유가교십분노명왕대명관상궤경》에서 유래했다.[13] 십대명왕 목록은 여러 버전이 있으며, 특정 비디야라자(vidyārājas)를 추가하거나 제거하고, 일부 왕을 다른 부처와 보살에게 귀속시키는 방식으로 서로 다르다. 중세 및 현대 중국 불교 의식에서 십대명왕은 수륙재와 같은 참회 의식에서 정기적으로 소환된다.[14][15]

십대명왕 목록의 한 버전은 다음과 같다.[16]

다른 버전의 목록에서는 10명의 왕을 다른 부처와 보살과 동일시하기도 한다.

밀교에서 명왕은 대일여래의 명을 받아 불교에 귀의하지 않은 민중을 교화하는 역할을 하는 불존을 가리킨다. 이들은 '''교령신'''(敎令身) 또는 '''교령륜신'''(敎令輪身)이라고도 불린다. 명왕은 대일여래가 불교에 귀의하지 않는 강퍅한 민중을 억지로라도 귀의시키기 위해 변화한 부처라고 전해진다.

명왕은 고대 인도 신화의 신들, 특히 야차나 아수라 같은 악귀신이 불교에 포용되어 선신이 된 경우가 많다. 명왕은 민중 교령을 주로 하고, 천부의 신들은 수미산 수호를 주된 역할로 하는 등 역할에 차이가 있다.

명왕은 일반적으로 '''분노'''한 모습으로 표현되는데, 이는 다음과 같은 의미를 지닌다.

- 불교에 귀의하지 않는 민중을 두렵게 해서라도 가르침에 귀의하게 하려는 기백

- 불교에 귀의하지 않고 쾌락에 마음을 빼앗기는 민중의 모습에 대한 슬픔

- 불계를 위협하는 번뇌와 악에 대한 호법의 분노

이러한 특징으로 인해 천부와 구별하기 위해 '''명왕부''' 또는 '''분노부'''라고 한다.

일본에는 나라 시대에 명왕 관련 경전이 들어왔지만, 헤이안 시대에 진언종의 구카이, 천태종의 엔닌・엔친 이후 체계적으로 전래되었다.

오대명왕 외에도 대원수명왕, 애염명왕, 공작명왕, 마두명왕, 육자명왕 등이 주요 명왕으로 꼽힌다.

4. 1. 오대명왕

중국 밀교와 일본의 (진언종 및 천태종) 밀교에서, '''오대명왕'''(五大明王, Godai Myōō일본어, Wǔ Dà Míngwáng중국어) 또는 '''오대호법명왕'''이라고도 불리는 이들은 오지여래의 험상궂은 화현이자 불교 교리의 수호신으로 여겨지는 ''비디아라자'' 그룹이다.[11] 오방(사방과 중앙)에 따라 구성된 오대명왕은 일반적으로 다음과 같이 정의된다.- 부동명왕/아칼라나타(不動明王, Fudō Myōō일본어, Bùdòng Míngwáng중국어) - 마하바이로차나의 화신, 중앙과 관련됨

- 항삼세(降三世明王, Gōzanze Myōō일본어, Xiángsānshì Míngwáng중국어) - 아크쇼브야의 화신, 동쪽과 관련됨

- 군다리/아므리타쿤달린(軍荼利明王, Gundari Myōō일본어, Jūntúlì Míngwáng중국어) - 라트나삼바바의 화신, 남쪽과 관련됨

- 대위덕명왕(大威徳明王, Daiitoku Myōō일본어, Dàwēidé Míngwáng중국어) - 아미타바의 화신, 서쪽과 관련됨

- 금강야차(金剛夜叉明王, Kongōyasha Myōō일본어, Jīngāng Yèchā Míngwáng중국어) - 아모가시디의 화신, 진언종에서는 북쪽과 관련됨

- 오추사마(烏枢沙摩明王, Ususama Myōō일본어, Wūshūshāmó Míngwáng중국어) - 천태종에서는 북쪽과 관련됨[12]

4. 2. 기타 주요 명왕

5. 한국 불교와 명왕

한국 불교에서 명왕 신앙은 고려 시대에 본격적으로 수용되었지만, 조선 시대에 억불 정책으로 인해 크게 쇠퇴하였다. 고려 시대에는 명왕을 주존으로 하는 도량이 건립되기도 하였으나, 현재는 거의 남아있지 않다.

5. 1. 한국의 명왕 관련 유적

주어진 원본 자료는 중국의 명왕 관련 유적에 대한 설명이며, 한국의 명왕 관련 유적에 대한 내용은 포함하고 있지 않다. 따라서, '한국의 명왕 관련 유적' 섹션에는 해당 내용을 작성할 수 없다.참조

[1]

논문

The Symbol-System of Shingon Buddhism (1)

https://www.jstage.j[...]

1971

[2]

서적

昭和新纂国訳大蔵経 解説部第1巻 (Shōwa shinsan Kokuyaku Daizōkyō: Kaisetsu, vol. 1)

https://books.google[...]

Tōhō Shuppan

1930

[3]

웹사이트

三輪身

https://kotobank.jp/[...]

2020-11-28

[4]

웹사이트

3. 両界曼荼羅(りょうかいまんだら)

https://ermjp.com/j/[...]

2021-09-28

[5]

웹사이트

Vajratiksna

https://english-tibe[...]

2021-09-28

[6]

웹사이트

大威徳明王

https://kotobank.jp/[...]

2021-09-28

[7]

웹사이트

大威徳明王

http://www.ict.ne.jp[...]

2021-09-28

[8]

웹사이트

Acala, The Buddhist Protector

https://www.metmuseu[...]

2020-11-28

[9]

웹사이트

Sacred Visions: Early Paintings from Central Tibet - Achala

https://www.asianart[...]

2020-11-28

[10]

웹사이트

With the Wrath of a Serpent: The Propagation of Gundari Myо̄о̄ Iconography

https://www.buddhist[...]

2018-09-21

[11]

웹사이트

Kings of Brightness in Japanese Esoteric Buddhist Art

https://www.metmuseu[...]

2013-10

[12]

웹사이트

五大尊

http://tobifudo.jp/b[...]

2021-10-01

[13]

학위논문

Descent of the Deities: The Water-Land Retreat and the Transformation of the Visual Culture of Song-Dynasty (960–1279) Buddhism

2013

[14]

서적

The Water-Land Dharma Function Platform Ritual and the Great Compassion Repentance Ritual

2005

[15]

웹사이트

愛染明王

http://tobifudo.jp/b[...]

2021-10-16

[16]

웹사이트

仏像がわかる! バックナンバー4・明王部

http://www5a.biglobe[...]

2021-10-02

[17]

웹사이트

不空大可畏明王央俱拾真言

https://wisdombox.or[...]

2021-10-02

[18]

서적

呪法全書 (Juhō Zensho)

https://books.google[...]

Gakken Plus

2012

[19]

웹사이트

円成庵 木造六字尊立像

http://www.sumitomo.[...]

The Sumitomo Foundation

2021-10-16

[20]

웹사이트

木造六字明王立像

http://www.city.taka[...]

2021-10-16

[21]

웹사이트

六字明王

http://tobifudo.jp/b[...]

2021-10-16

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com