아미타불

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아미타불은 산스크리트어 아미타바 또는 아미타유스에서 유래한 불교의 부처로, 무한한 빛과 무한한 생명을 의미한다. 동아시아 불교에서 무량광불, 무량수불로도 불리며, 극락전의 본존불로 숭배받는다. 아미타불은 정토삼부경을 통해 서방 극락정토에 대한 믿음을 강조하며, 중생 구제를 위해 48가지 서원을 세웠다고 전해진다. 아미타불 신앙은 염불 수행을 통해 아미타불의 이름을 부르는 것을 핵심으로 하며, 한국을 포함한 동아시아 지역에서 널리 퍼져 있다. 아미타불은 조형물, 그림 등 다양한 형태로 묘사되며, 문화재로 지정된 사례도 많다.

아미타불이라는 이름은 다음 두 가지 산스크리트어 단어에서 유래하였다.[54]

아미타불 신앙은 주로 『무량수경』, 『관무량수경』, 『아미타경』 등 정토삼부경에 기반한다. 이 경전들은 동아시아 정토교의 핵심 문헌으로 자리 잡았다.[8]

2. 명칭

산스크리트어 아미타바(Amitābhasa)와 아미타유스(Amitāyussa)를 소리나는 대로 한자로 옮긴 것이 '''아미타불'''(阿彌陀佛)이며, 줄여서 '''미타불'''이라고도 부른다.

여러 언어에서 아미타불은 다음과 같이 불린다.3. 경전과 교리

무량수경 등에 따르면, 아미타불은 아주 먼 과거, 세자재왕불(世自在王佛, Lokeśvararāja|로케슈바라라자sa) 시대에 법장비구(法藏比丘, Dharmākara|다르마카라sa)라는 이름의 수행자였다. 일부 경전에서는 그가 본래 왕이었으나 부처의 가르침을 듣고 왕위를 버렸다고도 한다. 법장비구는 모든 중생을 구원하고자 48가지 서원을 세우고 오랜 수행 끝에 마침내 아미타불이 되어 서방 극락(極樂, Sukhāvatī|수카바티sa) 정토를 세웠다고 한다.[55] 이 서원에는 극락정토의 모습과 그곳에 태어날 조건 등이 담겨 있으며, 이는 정토 신앙의 핵심 근거가 된다. 아미타불은 지금으로부터 십겁(十劫) 전에 성불하여 현재도 극락에서 법을 설하고 있다고 전해진다.[55]

아미타불은 무한한 자비와 포용을 상징하는 부처로 여겨진다. 그의 정토인 극락은 서쪽에 위치하며, 모든 중생이 깨달음을 얻도록 돕는 이상적인 세계로 묘사된다. 아미타불 신앙은 고대 간다라 지역에서 시작되어 중국으로 전파되었고, 그 과정에서 도교, 유교 사상과 융합하며 중앙아시아를 거쳐 동아시아 문화권으로 널리 퍼져 나갔다.

아미타불 신앙의 주요 수행법으로는 아미타불의 명호를 반복해서 외우는 염불(念佛)과 아미타불 및 극락정토의 모습을 마음속으로 그리는 관상(觀想) 등이 있다. 이러한 수행을 통해 중생들은 아미타불의 원력에 힘입어 극락정토에 왕생(往生)하여 궁극적으로 깨달음을 얻을 수 있다고 믿는다.

아미타불 관련 경전은 매우 많으며[7], 가장 오래된 기록 중 하나는 서기 179년에 번역된 『반주삼매경』(般舟三昧經)이다.[5]

3. 1. 정토삼부경

아미타불 신앙의 근본 경전은 『무량수경』, 『관무량수경』, 『아미타경』이며, 이를 정토삼부경이라고 부른다. 이 세 경전은 동아시아 정토교의 핵심 문헌으로 자리 잡았다.[8]

아미타불 관련 경전은 매우 많아, 대정신수대장경에 수록된 경전 중 5분의 1 이상이 아미타불을 언급한다는 연구도 있다.[7] 예를 들어 『보성론』(寶性論, Ratnagotravibhāga)의 저자는 여래장(如來藏, Tathāgatagarbha) 교리에 대한 그의 저술을 마치며 "[이 논고를 씀으로써] 내가 얻은 공덕으로, 모든 중생이 무량광불인 아미타불을 인식하게 되기를 바랍니다."라고 결론지었다.[6] 아미타불에 대한 가장 오래된 경전 언급은 서기 179년에 후한의 지루가참(支婁迦讖, Lokakṣema)이 중국어로 번역한 불교 경전인 『반주삼매경』(般舟三昧經, Pratyutpanna Samādhi Sūtra)이며, 2018년에는 그 경전의 간다라어 파편이 발견되었다.[5]

3. 2. 기타 경전

아미타불은 정토삼부경(『무량수경』, 『관무량수경』, 『아미타경』) 외에도 여러 경전에서 언급된다.

아미타불에 대한 가장 오래된 기록은 후한 시대인 179년에 승려 낙가색마가 중국어로 번역한 관정삼매경으로 알려져 있다. 2018년에는 이 경전의 간다라어 파편이 발견되기도 했다.[5]

아미타불은 수많은 불교 자료에 등장하는데, 케네스 K. 타나카는 31개의 산스크리트어 텍스트와 100개가 넘는 중국어 및 티베트어 번역본이 아미타불이나 극락을 언급한다고 지적했다. 예를 들어, 『보구섭장론』(불모설 논고)의 저자는 타타가타가르바(불성 또는 태아) 교리에 대한 전문적인 저술을 마무리하며 "[이 논고를 씀으로써] 내가 얻은 공덕으로, 모든 중생이 무량광불인 아미타유스를 인식하게 되기를 바랍니다."라고 썼다.[6] 제프 윌슨 또한 대정신수대장경에 수록된 경전 중 5분의 1 이상이 아미타불을 언급한다고 분석했다.[7]

정토삼부경 외에 아미타불이 언급되는 주요 경전은 다음과 같다.[55]3. 3. 아미타불의 48대원

아미타불은 전생에 법장비구였다. 이때, 사십팔대원(四十八大願)이라는 48가지 큰 서원을 세우고 수행을 하였다. ‘무량수경’에 법장비구가 세자재왕여래 앞에서 말한 사십팔대원들이 나와있다.[59]

자세한 내용은 다음과 같다.

; 제1원. 무삼악취원(無三惡趣願)

: 제가 부처가 될 때 그 나라에 지옥과 아귀와 축생의 삼악도가 있다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[60]

; 제2원. 불갱악취원(不更惡趣願)

: 제가 부처가 될 때 그 나라의 중생들이 수명이 다한 뒤에 다시 삼악도에 떨어진다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[60]

; 제3원. 실개금색원(悉皆金色願)

: 제가 부처가 될 때 그 나라 중생들의 몸에서 찬란한 금색 광명이 빛나지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[60]

; 제4원. 무유호추원(無有好醜願)

: 제가 부처가 될 때 그 나라 중생들의 모양이 한결같이 훌륭하지 않고 잘 나고 못난이가 따로 있다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[60]

; 제5원. 숙명통원(宿命通願)

: 제가 부처가 될 때 그 나라의 중생들이 숙명통을 얻어 백 천억 나유타겁의 옛 일들을 알지 못한다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[61]

; 제6원. 천안통원(天眼通願)

: 제가 부처가 될 때 그 나라의 중생들이 천안통을 얻어 백 천억 나유타의 모든 세계를 볼 수 없다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[61]

; 제7원. 천이통원(天耳通願)

: 제가 부처가 될 때 그 나라의 중생들이 천이통을 얻어 백 천억 나유타의 많은 부처님들의 설법을 듣고, 그 모두를 간직할 수 없다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[61]

; 제8원. 타심통원(他心通願)

: 제가 부처가 될 때 그 나라의 중생들이 타심통을 얻어 백 천억 나유타의 모든 국토에 있는 중생들의 마음을 알지 못한다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[61]

; 제9원. 신족통원(神足通願)

: 제가 부처가 될 적에, 그 나라의 중생들이 신족통을 얻어 순식간에 백천억 나유타의 모든 나라들을 지나가지 못한다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[62]

; 제10원. 누진통원(漏盡通願)

: 제가 부처가 될 적에, 그 나라의 중생들이 모든 번뇌를 여의는 누진통을 얻지 못하고 망상을 일으켜 자신에 집착하는 분별이 있다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[62]

; 제11원. 지심멸도원(至心滅道願)

: 제가 부처가 될 적에, 그 나라의 중생들이 만약, 성불하는 정정취(正定聚)에 머물지 못하고, 필경에 열반을 얻지 못한다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[62]

; 제12원. 광명무량원(光明無量願)

: 제가 부처가 될 적에, 저의 광명이 한량이 있어서 백천억 나유타의 모든 불국토를 비출 수가 없다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[63]

; 제13원. 수명무량원(壽命無量願)

: 제가 부처가 될 적에, 저의 수명이 한정이 있어서 백천억 나유타겁 동안만 살 수 있다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[63]

; 제14원. 성문무수원(聲聞無數願)

: 제가 부처가 될 적에, 그 나라 성문(聲聞)들의 수효가 한량이 있어서, 삼천대천세계의 성문과 연각(緣覺)들이 백천 겁 동안 세어서 그 수를 알 수 있는 정도라면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[63]

; 제15원. 권속장수원(眷屬長壽願)

: 제가 부처가 될 적에, 그 나라 중생들의 수명은 한량이 없으리니, 다만 그들이 중생 제도의 서원에 따라 수명의 길고 짧음을 자재할 수는 있을지언정, 만약 그 수명에 한량이 있다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[63]

; 제16원. 무제불선원(無諸不善願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 중생들이 좋지 않은 일은 물론이요, 나쁜 이름이라도 있다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[64]

; 제17원. 제불칭양원(諸佛稱揚願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 헤아릴 수 없는 모든 부처님들이 제 이름(아미타불)을 찬양하지 않는다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[64]

; 제18원. 염불왕생원(念佛往生願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 중생들이 저의 나라에 태어나고자 신심과 환희심을 내어 제 이름(아미타불)을 다만 열 번만 불러도 제 나라에 태어날 수 없다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[64]

; 제19원. 임종현전원(臨終現前願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 중생들이 보리심을 일으켜 모든 공덕을 쌓고, 지성으로 극락세계에 태어나고자 원을 세우면 그들이 임종할 때 제가 대중들과 함께 가서 마중할 수 없다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[64]

; 제20원. 식제덕본원(植諸德本願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 중생들이 제 이름(아미타불)을 듣고 극락세계를 흠모하여 많은 선근공덕을 쌓고, 지성으로 저의 나라에 태어나고자 마음을 회향할 때 그 목적을 이루지 못한다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[64]

; 제21원. 삼십이상원(三十二相願)

: 제가 부처가 될 적에, 그 나라의 중생들이 모두 32대인상(大人相)의 훌륭한 상호를 갖추지 못한다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[65]

; 제22원. 필지보처원(必至補處願)

: 제가 부처가 될 적에, 다른 불국토의 보살들이 극락에 와서 태어난다면, 필경에 그들은 한 생만 지나면 반드시 부처가 되는 일생보처(一生補處)의 자리에 이르게 되리다. 다만 그들이 큰 서원을 세우고 선근공덕을 쌓아 일체중생을 제도하거나 모든 불국토에 다니며 보살행을 닦아 시방세계의 여러 부처님을 공양하고, 또 한량없는 중생을 교화하여 위없이 바르고 참다운 가르침을 세우고자 보현보살의 공덕을 닦으려는 이들은 그 원행(願行)에 따를 것이지만 다른 보살들이 일생보처에 이르지 못한다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[65]

; 제23원. 공양제불원(供養諸佛願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 보살들이 부처님의 신통력을 입고, 모든 부처님을 공양하기 위하여 한참 동안에 헤아릴 수 없는 모든 불국토에 두루 이를 수가 없다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[65]

; 제24원. 공구여의원(供具如意願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 보살들이 모든 부처님에게 공양드리는 공덕을 세우려 할 때 그들이 바라는 모든 공양하는 물건들을 마음대로 얻을 수 없다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[65]

; 제25원. 설일체지원(說一切智願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 보살들이 부처님의 일체지혜를 연설할 수 없다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[66]

; 제26원. 나라연신원(那羅延身願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 보살들이 천상의 금강역사인 나라연과 같은 견고한 몸을 얻지 못한다면, 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[66]

; 제27원. 소수엄정원(所須嚴淨願)

: 제가 부처가 될 적에 극락세계 중생들과 일체 만물은 정결하고 찬란하게 빛나며 그 모양이 빼어나고 지극히 미묘함을 능히 칭량할 수 없으리니, 만약 천안통을 얻은 이가 그 이름과 수효를 헤아릴 수 있다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[66]

; 제28원. 견도량수원(見道場樹願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 보살들을 비롯하여 공덕이 적은 이들까지 그 나라의 보리수나무가 한없이 빛나고 그 높이가 사백만 리나 되는 것을 알아보지 못한다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[66]

; 제29원. 득변재지원(得辯才智願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 보살들이 스스로 경을 읽고 외우며 또한 남에게 설법하는 변재와 지혜를 얻을 수 없다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[67]

; 제30원. 지변무궁원(智辯無窮願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라 보살들의 지혜와 변재가 한량이 있다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[67]

; 제31원. 국토청정원(國土淸淨願)

: 제가 부처가 될 적에 그 불국토가 한없이 청정하여, 시방 일체의 무량무수한 모든 부처님 세계를 모두 낱낱이 비쳐봄이 마치 맑은 거울로 얼굴을 비쳐 보는 것과 같지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[67]

; 제32원. 보향합성원(寶香合成願)

: 제가 부처가 될 적에 지상이나 허공에 있는 모든 궁전이나 누각이나 흐르는 물이나 꽃과 나무나, 나라 안에 있는 일체 만물은 모두 헤아릴 수 없는 보배와 백천 가지의 향으로 이루어지고, 그 장엄하고 기묘함이 인간계나 천상계에서는 비교할 수 없으며, 그 미묘한 향기가 시방세계에 두루 풍기면, 보살들은 그 향기를 맡고 모두 부처님의 행을 닦게 되리니, 만약 그렇지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[67]

; 제33원. 촉광유연원(觸光柔軟願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 한량없고 불가사의한 모든 불국토의 중생들의 몸에 저의 광명이 비치어 접촉한 이는 그 몸과 마음이 부드럽고 상냥하여 인간과 천상을 초월하리니 만약 그렇지 않는다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제34원. 문명득인원(問名得忍願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 헤아릴 수 없고 불가사의한 모든 부처님 세계의 중생들이 제 이름(아미타불)을 듣고, 보살의 무생법인(無生法忍)과 깊은 지혜 공덕인 다라니 법문을 얻을 수 없다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제35원. 여인성불원(女人成佛願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 헤아릴 수 없고 불가사의한 부처님 세계의 여인들이 제 이름(아미타불)을 듣고 환희심을 내어 보리심을 일으키되 여자의 몸을 싫어한 이가 목숨을 마친 후에 다시금 여인이 된다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제36원. 상수범행원(常修梵行願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 헤아릴 수 없고 불가사의한 모든 부처님 세계의 보살들이 제 이름(아미타불)을 듣고 수명이 다한 후에 만약 청정한 수행을 할 수 없고 마침내 성불하지 못한다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제37원. 인천지경원(人天至敬願)

: 제가 부처가 될 적에 시방세계의 헤아릴 수 없고 불가사의한 모든 부처님 세계의 중생들이 제 이름(아미타불)을 듣고 땅에 엎드려 부처님을 예배하며 환희심과 신심을 내어 보살행을 닦을 때 모든 천신(天神)과 인간들이 그들을 공경하지 않는다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제38원. 의복수념원(衣服隨念願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 중생들이 의복을 얻고자 하면 생각하는 대로 바로 훌륭한 옷이 저절로 입혀지게 되는 것이 마치 부처님이 찬탄하시는 가사가 자연히 비구들의 몸에 입혀지는 것과 같으리니 만약 그렇지 않고 바느질이나 다듬이질이나 물들이거나 빨래할 필요가 있다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제39원. 수락무염원(受樂無染願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 중생들이 누리는 상쾌한 즐거움이 일체 번뇌를 모두 여읜 비구와 같지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제40원. 견제불토원(見諸佛土願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 보살들이 시방세계의 헤아릴 수 없는 청정한 불국토를 보고자 하면 그 소원대로 보배나무에서 모두 낱낱이 비쳐 보는 것이 마치 맑은 거울에 그 얼굴을 비쳐 보는 것과 같으리니 만일 그렇지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제41원. 제근구족원(諸根具足願)

: 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 여러 보살들이 제 이름(아미타불)을 듣고 부처님이 될 때까지 육근이 원만하리니 만약 그렇지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제42원. 주정공불원(住定供佛願)

: 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 보살들이 제 이름(아미타불)을 들은 이는 모두 청정한 해탈삼매를 얻을 것이며 매양 이 삼매에 머물러 한 생각 동안에 헤아릴 수 없고 불가사의한 모든 부처님을 공양하고도 오히려 삼매를 잃지 않으리니 만일 그렇지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제43원. 생존귀가원(生尊貴家願)

: 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 보살들이 제 이름(아미타불)을 듣고도 수명이 다한 후에 존귀한 집에 태어나지 않는다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제44원. 구족덕본원(具足德本願)

: 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 보살들이 제 이름(아미타불)을 듣고 한없이 기뻐하며 보살행을 닦아서 모든 공덕을 갖추리니 만일 그렇지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.

; 제45원. 주정구불원(住定具佛願)

: 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 보살들이 제 이름(아미타불)을 들으면 그들은 모든 부처님을 두루 뵈올 수 있는 삼매를 얻을 것이며, 이 삼매에 머물러 성불하기까지 언제나 불가사의한 일체 모든 부처님을 뵈올 수 있으리니 만일 그렇지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[71]

; 제46원. 수의문법원(隨意聞法願)

: 제가 부처가 될 적에 그 나라의 보살들은 듣고자 하는 법문을 소원대로 자연히 들을 수 있으리니 만약 그렇지 않다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[71]

; 제47원. 득불퇴전원(得不退轉願)

: 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 보살들이 제 이름(아미타불)을 듣고 나서 일체 공덕이 물러나지 않는 불퇴전의 자리에 이를 수 없다면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[71]

; 제48원. 득삼법인원(得三法忍願)

: 제가 부처가 될 적에 다른 세계의 보살들이 제 이름(아미타불)만 듣고 바로 설법을 듣고 깨닫는 음향인(音響忍)과 진리에 수순하는 유순인(柔順忍)과 나지도 죽지도 않는 도리를 깨닫는 무생법인(無生法忍)을 성취하지 못하면 저는 차라리 부처가 되지 않겠나이다.[71]

3. 4. 극락

아미타불이 항상 머문다는 이상세계이다. 극락세계, 극락정토, 정토, 서방정토, 안양(安養), 무량수불토(無量壽佛土), 무량광불토(無量光佛土), 무량청정토(無量淸淨土) 등의 여러 이름으로 불린다. 한자 뜻 그대로는 즐거움(樂)이 극(極)에 달한 세계이지만, 이 즐거움은 현세의 욕심 충족과는 다른, 부처의 법을 깨달아 얻는 고차원적인 즐거움을 의미한다.[56]

『아미타경』에 따르면, 극락은 서쪽으로 수많은 국토를 지나 있으며, 지금도 아미타불이 설법하고 있다고 한다. 서쪽이라는 방향은 인도인의 내세관에서 유래했는데, 해가 지는 서쪽을 미래와 다음 생의 세계로 여겼기 때문이다.[56]

극락세계에 태어난 사람은 몸과 마음에 괴로움 없이 즐거움만 누린다고 한다. 금, 은, 유리, 수정의 네 가지 보석과 방울로 장식되어 있으며, 난순(欄楯, 불교 성역의 울타리)과 타아라나무 기둥이 일곱 겹으로 둘러싸고 있다. 연못은 네 가지 보석과 산호, 호박, 마노, 진주 등으로 꾸며져 있고, 바닥에는 황금 모래가 깔려 있다. 연못의 물을 마시면 여덟 가지 공덕을 얻는다고 전해진다.[56] 하늘에서는 항상 음악이 들리고 땅은 황금빛이며, 밤낮으로 하루 세 번씩 하늘에서 꽃비가 내린다. 백조, 공작, 앵무새 등 여러 새들이 아름다운 소리로 노래하는데, 이는 단순한 노랫소리가 아니라 부처의 가르침을 전하는 법문이다. 이 소리를 들으면 자연스럽게 불·법·승의 삼보(三寶)를 떠올리게 된다고 한다. 바람 소리마저 법문으로 들리는 이 세계는 모두 아미타불이 만들었다고 여겨진다. 이곳에는 지옥, 축생(동물로 태어나는 고통), 사신(죽음의 신)이 없으며, 깨달음을 얻은 아라한과 앞으로 부처가 될 중생들이 헤아릴 수 없이 많다고 한다.[56][57]

극락정토에는 죽음이 없기에 아미타불의 법문을 끊임없이 들으며 반드시 깨달음에 이르게 된다. 이곳은 아미타불의 48가지 서원에 따라 만들어진 이상 세계이므로, 아무리 어리석거나 업이 무거운 중생이라도 아미타불의 설법을 통해 쉽고 빠르게 깨달음을 얻을 수 있다. 죽음이 없으니 태어나고 죽는 윤회의 고통이나 질병, 고난 등도 존재하지 않는다.[58] 불교의 사후 세계관에서 아미타불은 지장보살과 함께 죽은 이의 천도를 돕는 역할을 하지만, 아미타불은 주로 망자가 극락정토에 바로 왕생하도록 이끄는 데 중점을 둔다.

《무량수경》에 따르면, 아미타불은 아주 먼 과거 다른 세계에서 담마카라(Dharmākara|다르마카라sa)라는 이름의 수행자였다. 어떤 경전에서는 그가 본래 왕이었으나 로케슈바라라자(Lokeśvararāja|로케슈바라라자sa) 부처의 가르침을 듣고 왕위를 버렸다고도 한다. 담마카라 보살은 이후 부처가 되어 완벽한 불국토(산스크리트어: buddhakṣetra|붓다크셰트라sa, 부처의 공덕으로 만들어진 이상 세계, 흔히 정토라 불림)를 세우기로 결심했다. 이 결심은 그의 48가지 서원에 담겨 있는데, 여기에는 자신이 만들 정토의 모습, 그곳에 태어날 수 있는 조건, 태어난 중생들이 어떤 존재가 될 것인지 등이 구체적으로 나타나 있다.

특히 한국, 중국, 일본 등 동아시아 문화권에서 중요한 담마카라 보살의 18번째 서원은, 어떤 중생이든 정토에 태어나기를 진심으로 원하며 아미타불의 이름을 최소 열 번만 불러도 반드시 왕생할 수 있도록 보장하는 내용이다. 19번째 서원은 임종 시에 아미타불을 부르는 이 앞에 아미타불이 여러 보살들과 함께 직접 나타나 맞이하겠다는 약속이다. 이처럼 모든 중생을 조건 없이 받아들이는 포용성 덕분에 정토 신앙은 대승불교의 중요한 흐름으로 자리 잡았다. 정토불교는 고대 간다라 지역에서 시작되어 중국으로 전파되었고, 그 과정에서 도교, 유교 사상과 만나 융합하며 중앙아시아를 거쳐 동아시아로 널리 퍼져나갔다.

경전에서는 아미타불이 헤아릴 수 없이 오랜 세월 동안 공덕을 쌓아 마침내 부처가 되었고, 그 결과로 '수하바티'(Sukhāvatī|수카바티sa, 산스크리트어로 "행복을 지닌 곳"이라는 뜻)라는 이름의 정토를 만들었다고 설명한다. 이 수하바티, 즉 극락은 우리가 사는 세계의 서쪽 끝 너머에 존재한다. 아미타불은 자신의 서원의 힘으로, 그를 부르는 모든 중생이 이곳에 태어나 법을 배우고 궁극적으로는 보살과 부처가 되도록 이끈다(대승불교의 궁극적 목표). 극락에 머무는 보살과 부처들은 그곳에 있으면서도, 다른 세계의 중생들을 돕기 위해 다시 돌아오기도 한다. 극락의 다양한 장점과 기쁨은 여러 경전에 상세히 묘사되어 있다.

3. 5. 극락에 태어나는 방법

『유마경』에는 극락정토에 태어날 수 있는 8가지 방법이 제시되어 있다.[56]

# 아무런 바람 없이 중생을 돕고, 그들을 대신하여 모든 고통을 기꺼이 받아들여야 한다.

# 모든 중생을 평등하게 대하고 겸손한 자세를 유지해야 한다.

# 모든 사람을 부처처럼 공경해야 한다.

# 모든 경전의 가르침을 의심 없이 믿어야 한다.

# 대승법(大乘法)을 굳게 믿어야 한다.

# 다른 사람의 성공이나 좋은 일을 시기하지 않아야 한다.

# 자신의 잘못과 허물을 먼저 살피고, 다른 사람의 잘못을 탓하지 않아야 한다.

# 항상 모든 종류의 공덕을 부지런히 쌓아야 한다.

한편, 《무량수경》에 따르면 아미타불은 자신이 세운 48가지 서원을 통해 중생들이 극락정토에 태어날 수 있는 길을 열어 놓았다. 특히 18번째 서원은, 어느 세계의 중생이든 아미타불의 정토에 태어나기를 진심으로 원하고 그의 이름을 최소 열 번 이상 부르면 반드시 그곳에 태어날 수 있다고 약속한다. 또한 19번째 서원에서는, 임종 시에 아미타불을 부르는 사람 앞에 아미타불과 여러 보살들이 직접 나타나 맞이할 것이라고 말한다.

이러한 서원에 따라 동아시아의 정토불교에서는 아미타불의 이름을 부르는 수행, 즉 염불(念佛)을 핵심으로 삼는다. 대표적인 염불 구절은 "남무아미타불(南無阿彌陀佛)"이며, 이는 "아미타불께 귀의합니다"라는 의미를 담고 있다. 아미타불의 이름을 부르는 것만으로도 모든 중생이 차별 없이 극락정토에 태어날 수 있다는 가르침은 정토 신앙이 널리 퍼지는 중요한 계기가 되었다.

4. 신앙

아미타불에 대한 신앙은 불교의 여러 전통에서 나타나지만, 크게 동아시아의 정토불교와 티베트 불교를 중심으로 한 밀교 전통에서 두드러진다.

동아시아의 정토불교에서는 아미타불이 중생 구제를 위해 세운 서원과 그 능력(본원력)에 의지하여 극락정토에 왕생하고자 하는 타력 신앙이 핵심을 이룬다. 특히 염불 수행을 통해 아미타불과의 연결을 강조하며, 아미타불은 "여러 부처 중의 왕이시요, 광명 중의 극존이시라"고 칭송받기도 한다.[30]

밀교 전통, 특히 티베트 불교에서는 아미타불을 우주적 지혜를 상징하는 5불(五佛) 중 하나로 여기며, 만다라 등에서 중요한 위치를 차지한다. 아미타불 신앙의 구체적인 내용과 종파별 차이에 대해서는 하위 문서를 참조할 수 있다.

4. 1. 한국의 아미타불 신앙

(내용 없음)4. 2. 동아시아의 아미타불 신앙

동아시아 불교 전통에서는 아미타불(Amitābha)의 이름을 부르는 수행, 즉 중국어로는 '염불(念佛, niànfó)', 일본어로는 '네무츠(nembutsu)'라고 알려진 수행이 널리 행해진다. 이는 아미타불을 중심으로 하는 동아시아 정토불교의 핵심 수행이다. 동아시아 정토불교 전통의 주요 수행은 '남무아미타불(南無阿彌陀佛, 南無阿彌陀佛|나모어미퉈포중국어, 南無阿弥陀仏|나무아미다부쓰일본어)'이라는 구절을 외우는 것으로, 이는 "아미타불께 귀의합니다"라는 의미를 담고 있다.특히 정토진종에서는 아미타여래(阿弥陀如来) 한 분만을 본존(本尊)으로 삼는다. 중심 교리 또한 아미타여래의 본원력(아미타여래의 작용)에만 의지하는 타력본원을 강조한다. 정토진종에서는 『관무량수경』의 "주립공중존(住立空中尊)"이라는 구절을 근거로 아미타불을 입상(立像)으로 모셔야 한다고 본다.

이러한 신앙은 말법(末法) 시대의 탁세(濁世)에 사는 중생은 번뇌를 지닌 범부(凡夫)이므로, 자신의 힘[자력(自力), 자신에게 갖춰진 능력][29]만으로는 어떠한 선(善)도 이룰 수 없다는 인식에 기반한다. 따라서 중생은 오직 타력(他力, 아미타불의 본원력 즉 작용)에 의해서만 구제될 수 있다고 여긴다.

이러한 가르침은 석가모니가 설한 정토삼부경에 뿌리를 두고 있으며, 이후 선도(善導)는 『관무량수경소』에서, 법연(法然)은 『선택본원염불집』(『선택집』)에서 이를 주석하였다. 친란(親鸞)은 이들의 해석을 이어받아 『현정토진실교행증문류』(『교행신증』)에서 다시 인용하고 주석하였다. 이러한 내용은 『탄이초』 제2장에도 간결하게 서술되어 있다.

아미타불에 대한 이해는 종파에 따라 차이를 보이기도 한다. 서산깊은풀파의 현의는 아미타여래를 모든 부처의 근본으로 보고, 모든 부처는 아미타불을 화주(化主)로 삼는다고 주장했다. 현의는 이러한 주장의 근거로 선도가 『반주경』을 인용하여 "삼세(三世)의 모든 부처는 염미타삼매(아미타불을 염불함으로써 얻는 정신 통일)에 의해 정각(正覺)을 얻었다"고 한 말을 제시했다. 그러나 진서파의 량충은 "염아미타불삼매"라는 표현이 『반주경』 원문에는 없으며, 모든 부처가 아미타불을 염불하여 성불한 것은 아니라고 반박했다. 량충은 "염불삼매"를 "염아미타불삼매"로 해석하는 것은 아미타불을 "법문의 주(主)"로 삼으려는 선도의 독자적인 해석일 뿐이라고 보았다.[31]

4. 3. 밀교에서의 아미타불

티베트 불교가 널리 퍼진 티베트, 몽골, 네팔, 인도 등지에서도 아미타불(Amitābhasa) 신앙이 존재한다. 티베트 불교의 최상승 요가 밀교에서는 아미타불을 5불(五佛) 중 하나로 여긴다. 다른 네 부처는 아촉불, 불공성취불, 보생불, 대일여래이다. 아미타불은 서쪽 방향과 상(想, saṃjñāsa; 지각의 집합 또는 식별) 및 개체성에 대한 깊은 인식과 관련된다.아미타불의 배우자 격인 여성 불은 반다라바시니(Pāṇḍaravāsinī)이다.[9][10][11][12][13][14] 석가모니처럼 아미타불에게도 두 명의 주요 제자가 있는데, 보살인 바즈라파니(Vajrapani)와 아발로키테슈바라(Avalokiteśvara)이다. 바즈라파니는 아미타불의 왼쪽에, 아발로키테슈바라는 오른쪽에 위치한다. 티베트 불교에는 극락(Sukhāvatī, Dewachen)에 태어나기를 기원하는 여러 기도가 전해진다. 그중 하나는 종카파가 문수보살의 요청으로 지은 것이다.[15] 티베트에서 아미타불은 주로 포와(Phowa) 수행 중에 염송되거나, 장수와 때 이른 죽음을 예방하는 수행과 관련하여 아미타유스(Amitāyus)라는 이름으로 불린다.

판첸 라마[16]와 샤마르파[17]는 아미타불의 화신으로 여겨진다.

일본의 진언종에서는 아미타불을 수행자들이 공경하는 13불 중 하나로 본다. 티베트 불교처럼 진언종도 아미타불을 위한 특별한 진언(mantras)을 사용하지만, 그 내용은 다르다. 아미타불은 태장계 만다라(Womb Realm 만다라, 진언 수행)에도 등장하며, 서쪽에 자리 잡고 있는데, 이는 아미타불의 극락정토가 서쪽에 있다는 믿음과 일치한다.

아미타불은 밀교 수행에서 여러 만트라의 중심이 된다. 아미타불의 산스크리트어 만트라는 ''옴 아미타바 흐리:''이다. 티베트 불교의 또 다른 만트라는 '옴 아미 데와 흐리'(oṃ amideva hrīḥsa)이다.

진언종에서 아미타불의 주요 만트라는 'オン・アミリタ・テイゼイ・カラ・ウン일본어'(Om amirita teizei kara umsa)이며, 이는 산스크리트어 원형인 ''oṃ amṛta-teje hara hūṃ''을 나타낸다.

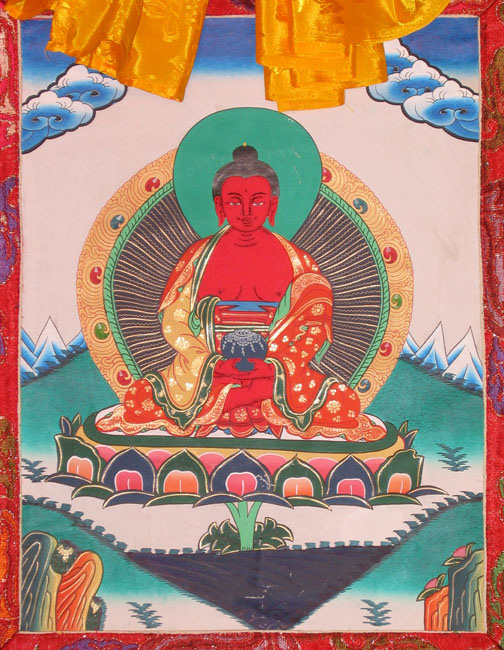

5. 문화와 예술

아미타불 신앙은 동아시아 불교 문화와 예술 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미쳤다. 다양한 시대와 지역에서 아미타불을 주제로 한 불상, 회화, 만다라 등이 활발하게 제작되었다. 예를 들어 중국 명나라 시대의 화엄사 불상, 티베트 불교의 전통적인 탱화, 일본의 유명한 가마쿠라 대불(고토쿠인), 통일 신라 시대 불국사의 금동 아미타불상 등은 각기 다른 시대와 양식을 보여주는 대표적인 아미타불 관련 예술 작품이다.

특히 일본에서는 아미타불 신앙이 고유의 신토 신앙과 융합되는 모습을 보이기도 했는데, 熊野権現|구마노 곤겐일본어이나 八幡神|하치만 신일본어 등이 아미타불의 화신으로 여겨지기도 했다. 또한, 정토교의 세계관을 시각적으로 묘사한 당마 만다라는 아미타불 신앙과 관련된 중요한 불교 미술의 한 분야를 형성하고 있다.

5. 1. 불상

(교토·젠린지(영관당) 소장)]]

아미타불은 그의 많은 미덕을 반영하는 8만 4천 가지의 길상과 구별되는 표식을 보여준다고 한다.[20] 아미타불은 그가 취하는 무드라(mudrā, 손 모양)로 구별될 수 있다. 앉아 있는 모습(좌상)으로 묘사될 때는 종종 선정인(禪定印, 엄지손가락을 맞대고 손가락을 모은 모습, 예를 들어 고토쿠인의 鎌倉大仏|가마쿠라 다이부쓰일본어)을 보여준다. 반면, 항마촉지인(오른손을 오른쪽 다리 위에 두고 손가락으로 땅을 가리키는 모습)은 앉아 있는 석가모니불에게 주로 나타난다. 아미타불은 선정인을 취하면서 손에 연꽃을 들고 있는 모습으로도 나타난다.

서 있는 자세(입상)일 때, 아미타불은 종종 왼팔을 아래로 뻗어 엄지와 검지를 맞대고(시무외인과 유사하나 아래를 향함), 오른손은 바깥쪽을 향해 엄지와 검지를 맞댄 모습(여원인)으로 묘사된다. 이 무드라에서 지혜를 상징하는 오른손은 가장 낮은 중생에게도 열려 있음을, 자비를 상징하며 아래로 향한 왼손은 스스로를 구원할 수 없는 가장 낮은 중생들에게까지 미침을 나타낸다.

혼자 묘사되지 않을 때, 아미타불은 종종 두 보살 조수와 함께 묘사되는데, 보통 오른쪽에 관세음보살과 왼쪽에 대세지보살을 배치한다. 이러한 구성을 아미타삼존불이라고 하며, 중국, 일본, 한국에서 특히 흔하게 볼 수 있다.[19] 한국의 대표적인 예로는 군위 아미타여래삼존 석굴이 있다.

아미타불은 아미타유스(Amitāyus, 무량수불)와 혼동되기도 하지만, 본질적으로 동일하며 서로를 반영하는 이미지이다. 석가모니불이 극락정토의 영광을 설명하는 경전에서는 주재하는 부처를 때로는 아미타불(Amitābha, 무량광불)로, 때로는 아미타유스로 언급한다. 아미타유스로 묘사될 때는 화려한 의복과 보석을 걸치고, 아미타불로 묘사될 때는 간단한 승려복을 입고 있는 모습으로 구분되기도 한다. 특히 5각형 보관을 쓰고 있다면 아미타유스일 가능성이 높다. 아미타유스는 아미타불의 보신(報身, 화신)으로 여겨지며, 아미타불은 연화부(蓮華部)의 수장이다.[21] 중국과 일본 전통에서는 단순히 아미타(阿彌陀)라고도 불린다.

금강승(밀교)에서 아미타불은 다섯 명의 다타가타(오불) 중 가장 오래된 존재로 여겨진다. 그는 붉은 색을 띠며, 붉은 종자음 ह्रीः|흐리sa에서 유래했다고 본다. 그는 '상'(想, saṃjñā, 인식)의 우주적 요소를 나타내며, 그의 탈것은 공작이다. 그는 선정인(禪定印, dhyāna mudrā), 즉 두 손바닥을 서로 포개어 무릎 위에 올려놓는 무드라를 취한다. 연꽃은 그의 상징이다. 탑에 묘사될 때는 항상 서쪽을 향한다. 그는 구원을 얻게 해준다고 믿어져 숭배받는다.

밀교에서 아미타불의 삼마야형(상징물)은 연꽃이다(금강계만다라에서는 활짝 핀 연꽃, 태장계만다라에서는 아직 피지 않은 연꽃). 종자자(Bīja, 특정 부처나 보살을 나타내는 산스크리트 문자)는 ह्रीः|흐리sa이다.

불상으로 조형화될 때는 일반적으로 장신구를 착용하지 않은 수수한 승려 복장의 여래 형태로 만들어지며, 인상(손 모양)은 선정인, 설법인, 내영인(내영인, 중생을 맞이하는 손 모양) 등이 있다. 아미타삼존으로 모셔질 때는 협시보살로 관음보살과 세지보살을 좌우에 배치한다.

밀교에서는 오지여래 중 한 명으로 존숭된다. 일반적인 모습은 위에서 설명한 현교의 아미타불과 같지만, 일부는 보관 등 장신구를 착용한 모습으로 나타나기도 한다. 밀교식 아미타여래 중 '홍유리색 아미타여래'는 머리를 높이 묶어 보관을 쓰고 몸 색깔이 붉은 것이 특징이며, 주로 진언종에서 전승된다. 또한 '보관 아미타여래'라는 형태도 있는데, 이는 천태종의 상행삼매(常行三昧) 본존으로 모셔진다. 홍유리색 아미타여래처럼 보관 등의 장신구를 착용하고, 금강법보살, 금강리보살, 금강인보살, 금강어보살의 네 보살을 권속으로 거느린다.

5. 2. 사찰

아미타불은 동아시아 불교에서 널리 신앙의 대상이 되었으며, 여러 사찰에 중요한 불상으로 모셔져 있다. 특히 한국과 일본에는 국보나 중요 문화재로 지정된 아미타불상이 다수 존재한다. 일본의 경우, 다음과 같은 아미타불상이 국보로 지정되어 각 사찰에 봉안되어 있다.

관련 이미지

5. 3. 문화재

아미타불 신앙과 관련하여 여러 국가에서 다양한 문화재가 남아있다.

한국의 문화재

- 경주 불국사 금동아미타여래좌상은 대한민국의 국보 제27호로 지정되어 있다. 통일 신라 시대인 8세기에 제작된 것으로 추정되며, 불국사 극락전에 봉안되어 있다.

- 도쿠가와 미술관에는 팔대보살과 함께 묘사된 한국의 아미타불 그림이 소장되어 있다.

일본의 국보일본에서는 아미타불을 형상화한 다수의 불상과 회화가 국보로 지정되어 있다. 주요 목록은 다음과 같다.

참조

[1]

웹사이트

阿彌陀佛

https://en.m.wiktion[...]

2023-06-25

[2]

서적

Hobogirin: Dictionnaire encyclopédique de bouddhisme d'après les sources chinoises et japonaises

https://archive.org/[...]

Maisonneuve

1929

[3]

웹사이트

Buddha Amitabha and Amitayus: The Distinctive Differences in Iconography

https://enlightenmen[...]

2023-08-24

[4]

웹사이트

Buddha of Immeasurable Life 無量壽佛

http://www.buddhism-[...]

[5]

논문

Fragments of a Gāndhārī Manuscript of the Pratyutpannabuddhasaṃmukhāvasthitasamādhisūtra

2018

[6]

서적

The Dawn of Chinese Pure Land Buddhist Doctrine: Ching-ying Hui-yüanʼs Commentary on the Visualization Sutra

State University of New York Press

1990

[7]

웹사이트

Pure Land Sūtras

https://www.oxfordbi[...]

2024-02-26

[8]

서적

The Three Pure Land Sutras

http://www.bdk.or.jp[...]

Numata Center for Buddhist Translation and Research

2003

[9]

웹사이트

Five Female Buddhas or Mothers: Their Roles as Prajnas or Enlightened Wisdom — Inseparable Co-Equals Rather Than Consorts

https://buddhaweekly[...]

Buddha Weekly

[10]

웹사이트

The Great Compassion Mantra – Namo Amitabha

http://www.geocities[...]

[11]

웹사이트

Bardo: Fourth Day

http://kaykeys.net/s[...]

Kaykeys.net

2005-02-07

[12]

웹사이트

Symbolism of the five Dhyani Buddhas

http://buddhism.kala[...]

[13]

웹사이트

Pandara is said to be the Prajna of Amitābha Buddha. Pandara is the same in essence with Buddha Amitābha

http://www.himalayan[...]

Himalayanmart.com

[14]

웹사이트

Guan Yin – Bodhisattva/ Goddess of Compassion

http://www.nationson[...]

Nationsonline.org

2011-06-04

[15]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet Pure Land

[16]

서적

Tibet is My Country: Autobiography of Thubten Jigme Norbu, Brother of the Dalai Lama as told to Heinrich Harrer

Wisdom Publications

1986

[17]

웹사이트

Teachers: Shamar Rinpoche

http://www.diamondwa[...]

2007-10-21

[18]

웹사이트

Buddhist Charms

http://primaltrek.co[...]

2014-05-22

[19]

웹사이트

Amitabha triad

https://www.metmuseu[...]

Metropolitan Museum

[20]

서적

The Different Paths of Buddhism: A Narrative-Historical Introduction

https://archive.org/[...]

Rutgers University Press

2005

[21]

서적

Images of Enlightenment: Tibetan Art in Practice

https://books.google[...]

Snow Lion Publications

1993

[22]

서적

Early Buddhist Art of China and Central Asia, Volume 3: The Western Ch'in in Kansu in the Sixteen Kingdoms Period and Inter-relationships with the Buddhist Art of Gandh?ra

https://books.google[...]

BRILL

2010

[23]

논문

The Inscription on the Kuṣān Image of Amitābha and the Charakter of the Early Mahāyāna in India

http://www.ahandfulo[...]

1987

[24]

논문

The Inscription on the Kuṣān Image of Amitābha and the Character of Early Mahāyāna in India

1987

[25]

웹사이트

On the origins of Mahayana Buddhism

http://old.ykbi.edu.[...]

2013-06-14

[26]

논문

Sukhavati Traditions in Newar Buddhism

https://college.holy[...]

1996

[27]

서적

Princeton Dictionary of Buddhism

Princeton University Press

2013

[28]

서적

うちのお寺は浄土宗

双葉文庫

2015

[29]

서적

岩波仏教辞典

岩波書店

2002

[30]

웹사이트

仏説無量寿経巻上

http://seiten.icho.g[...]

聖教電子化研究会

[31]

논문

法然門流における弥陀法身/報身説の検討

https://doi.org/10.2[...]

真宗大谷派 親鸞仏教センター

2015

[32]

문서

大乗仏教の誕生とキリスト教

筑波大学経済学論集

2007-03

[33]

웹사이트

阿彌陀佛心咒及祈請文

https://web.archive.[...]

[34]

웹사이트

Buddha Amitabha mantra and seed syllable in Siddham and Tibetan - including Amitayus mantra, the Shingon Amitabha Mantra, and the Nembutsu.

http://visiblemantra[...]

[35]

웹사이트

金色堂堂内諸像及天蓋

https://kunishitei.b[...]

[36]

문화재

銅造阿弥陀如来坐像

[37]

문화재

木造阿弥陀如来坐像〈定朝作/(鳳凰堂安置)〉

[38]

문화재

木造阿弥陀如来坐像(講堂安置)

[39]

문화재

木造阿弥陀如来及両脇侍像(金堂安置)

[40]

문화재

木造阿弥陀如来坐像(阿弥陀堂安置)

[41]

문화재

木造阿弥陀如来及両脇侍坐像(往生極楽院阿弥陀堂安置)

[42]

문화재

木造阿弥陀如来及両脇侍坐像(棲霞寺旧本尊)

[43]

문화재

木造阿弥陀如来坐像(本堂安置)

[44]

문화재

銅造阿弥陀如来及両脇侍像(伝橘夫人念持仏)

[45]

문화재

木造阿弥陀如来及両脇侍立像(浄土堂安置)

[46]

문화재

木造阿弥陀如来坐像 他

[47]

문화재

絹本著色山越阿弥陀図

[48]

문화재

絹本著色山越阿弥陀図

[49]

문화재

絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図〈/(早来迎)〉

[50]

서적

よくわかる仏像の見方

JTB

[51]

웹인용

[김선희의 변상도 바로읽기] 15. 서방정토는 어떤 곳일까?

http://www.hyunbulne[...]

현대불교

2022-07-29

[52]

웹인용

원효스님의 정토(淨土)사상

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2003-07-30

[53]

웹인용

20.아미타불(阿彌陀佛)

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2004-08-27

[54]

웹인용

[김선희의 변상도 바로읽기] 15. 서방정토는 어떤 곳일까?

http://www.hyunbulne[...]

현대불교

2022-07-29

[55]

웹인용

아미타불 (阿彌陀佛)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

[56]

웹인용

극락 (極樂)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

[57]

웹인용

나무아미타불! 이 명호부터 외워보시라

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2015-10-28

[58]

웹인용

[지상불교대학]=불교의 첫 걸음 (13)

http://www.kbulgyone[...]

한국불교신문

2008-07-03

[59]

웹인용

7. 사십팔대원(四十八大願)-상

http://www.beopbo.co[...]

법보신문

2015-04-21

[60]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <12> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)①

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2020-03-14

[61]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <13> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)②

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2020-03-21

[62]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <14> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)③

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2020-03-29

[63]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <15> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)④

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2020-04-03

[64]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <16> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)⑤

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2020-04-12

[65]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <17> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)⑥

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2020-04-19

[66]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <18> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)⑦

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2020-04-25

[67]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <19> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)⑧

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2020-05-03

[71]

웹인용

[혜총스님에게 듣는 서원이야기] <23> 아미타불사십팔원(阿彌陀佛四十八願)⑫

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2020-06-19

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com