반야경

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

반야경은 기원전 1세기부터 수백 년에 걸쳐 다양한 형태로 발전한 불교 경전이다. 초기에는 팔천송반야경을 시작으로 금강경, 반야심경 등 다양한 경전이 편찬되었으며, 중국, 한국, 티베트 등 각 지역으로 전파되어 번역되었다. 반야경은 '공' 사상, 즉 모든 현상의 실체가 없다는 가르침을 핵심으로 하며, '여환론'을 통해 모든 것이 환상과 같다는 것을 강조한다. 보살의 실천을 강조하며, 특히 반야바라밀다 수행을 통해 현실을 있는 그대로 인식하고 중생을 구제하는 것을 목표로 한다. 한국 불교에서도 중요한 경전으로 연구되고 있으며, 대지도론, 청정관해장엄론 등 다양한 주석서가 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 반야경 - 사리푸트라

사리푸트라는 석가모니의 주요 제자 중 한 명으로, 지혜 제일로 칭송받았으며, 석가의 가르침을 체계화하고 분석하는 역할을 했다.

2. 역사

《반야경》은 종류가 많으며, 불교학자들은 가장 오래된 《반야경》이 1세기 경에 성립되었다고 추정한다. 기원 전후부터 1세기 중반 사이에 성립된 것으로 여겨지는 『팔천송반야경』이 가장 오래되고 기본적인 것으로 여겨진다. 그 후 수백 년에 걸쳐 다양한 "반야경"이 편찬되고 증보되었다.

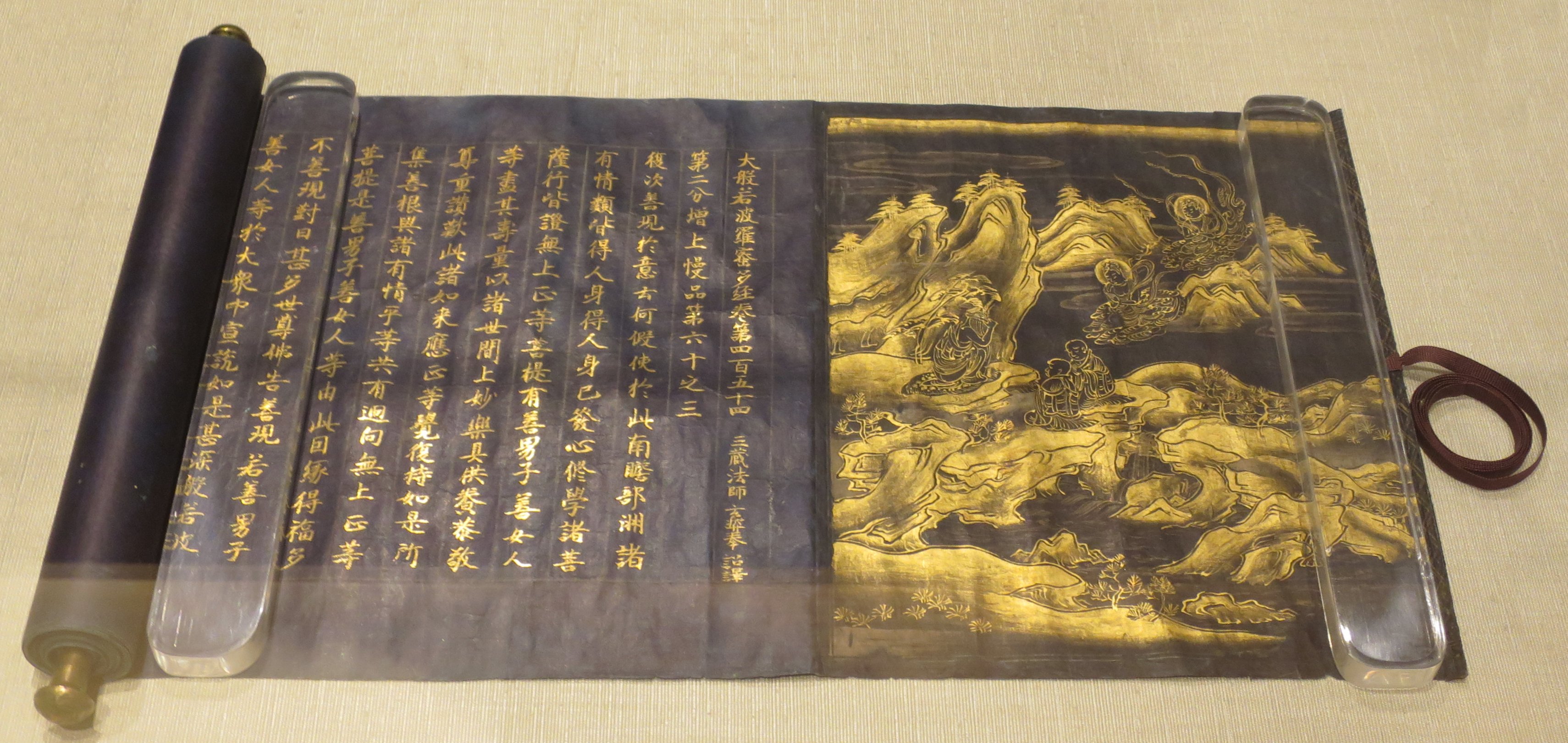

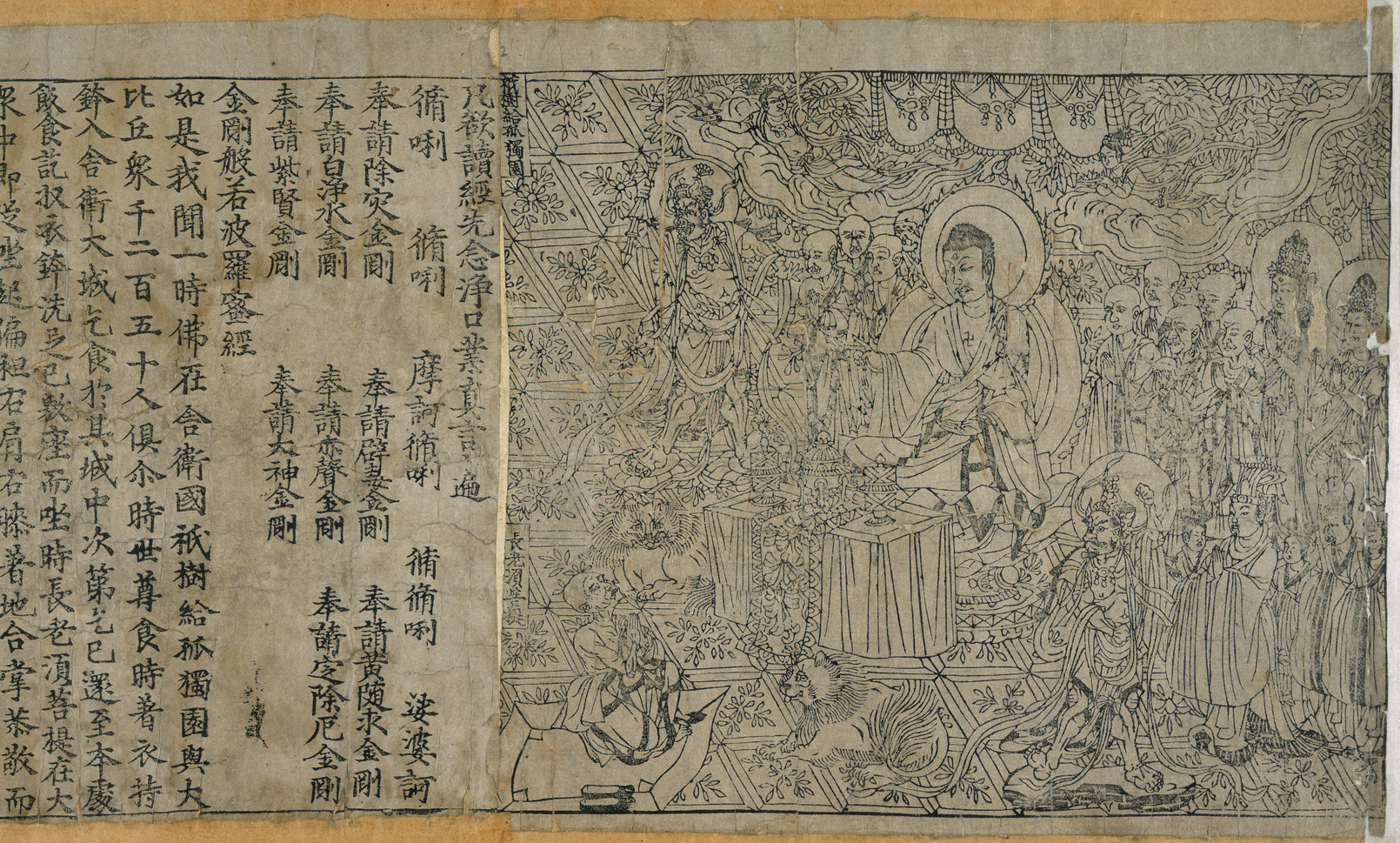

중국에서는 시대별로 경전이 전래되어 번역되었지만, 당나라 현장이 서역에서 관련 경전들을 가져와 한역하여 집대성한 것이 『대반야바라밀다경』 600여 권(660-663년)이며, 이는 모든 경전 중 가장 방대한 것이다.

2. 1. 초기 역사

서구 학자들은 전통적으로 반야경 계열의 가장 오래된 경전을 1세기 경에 기록되었을 것으로 추정되는 팔천송반야경으로 간주해 왔다.[8] 일부 학자들은 팔천송반야경의 운문 형식인 ''Ratnaguṇasaṃcaya Gāthā''가 표준 문학 산스크리트어로 쓰여지지 않았다는 점에서 이것이 약간 더 오래되었을 것으로 생각한다.[9]많은 학자들은 대승 반야경 가르침이 마하상가의 차이티카 분파에 의해 처음으로 발전되었다고 제안한다. 그들은 팔천송반야경이 크리슈나 강(Kṛṣṇa River)을 따라 안드라(Coastal Andhra|Āndhra) 지역의 남부 마하상가 학파 사이에서 유래했다고 믿는다.[11]

2. 2. 반야경의 발전

에드워드 콘제(Edward Conze)는 반야경 문헌이 아홉 단계로 발전했다고 주장한다.[10]

얀 나티어(Jan Nattier) 또한 시간이 지남에 따라 다양한 계층이 추가되면서 ''Aṣṭasāhasrikā''가 발전했다는 견해를 옹호한다.[9] 그러나 매슈 오스본(Matthew Orsborn)은 텍스트의 키아즘 구조를 바탕으로 전체 경전이 단일 전체로 구성되었을 가능성(핵심 장에 몇 가지 추가 내용이 추가됨)을 주장했다.

일본 학자들은 전통적으로 금강경(''Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra'')가 반야경 문헌 발전의 매우 초기 시점에서 유래했다고 보았다.[14] 일부 서구 학자들 또한 ''8천 행 반야경(Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra)''이 이전의 ''금강경(Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra)''에서 각색되었다고 믿는다.[14]

''8천 행 반야경(Aṣṭasāhasrikā)''과 ''금강경(Vajracchedikā)''에서 사용된 언어와 구절을 조사한 그레고리 쇼펜(Gregory Schopen) 또한 ''금강경(Vajracchedikā)''를 ''8천 행 반야경(Aṣṭasāhasrikā)''보다 이전의 것으로 본다.[16] 쇼펜에 따르면, 이러한 작품들은 구전 전통(''Vajracchedikā'')에서 문자 전통(''Aṣṭasāhasrikā'')으로의 강조 변화를 보여준다.[16]

2. 3. 대형 반야경

《2만5천 구절 반야바라밀다경》(티베트어: Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa, 중국어: 摩訶般若波羅蜜經, Móhē bōrě bōluómì jīng)은 가장 긴 반야경 중 하나로, 티베트 캉규르(26-28권) 3권에 걸쳐 있다. 인도에서도 비묵티세나(Vimuktisena), 하리바드라(Haribhadra), 스므르띠냐나키르티(Smṛtijñānakīrti), 라트나카라샨티(Ratnakarashanti) 등 많은 인도의 주석서가 있을정도로 가장 중요하고 인기 있는 반야경 중 하나였다. 이 경전은 길기트에서 발견된 원본 산스크리트어로도 전해지며, 네 가지 중국어 번역본도 존재한다.[17]

나티어(Nattier)에 따르면, 《2만5천 구절 반야바라밀다경》은 기본적으로 《8천 구절 반야바라밀다경》의 본문을 잘라 다른 자료를 삽입하여 길이를 상당히 늘린 것이다.[9] 이러한 확장 과정은 계속되어 가장 긴 반야경인 방대한 《10만 구절 반야바라밀다경》(Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra)에 이르렀다.

조셉 월서(Joseph Walser)에 따르면, 《2만5천 구절 반야바라밀다경》과 《10만 구절 반야바라밀다경》은 설일체유부와 관련이 있지만, 《8천 구절 반야바라밀다경》은 관련이 없다는 증거가 있다.[18]

2. 4. 밀교 반야경

인도 불교 후기에는 밀교적인 반야경 경전들이 만들어졌다. 이러한 경전들은 진언(mantra) 및/또는 다라니(dhāraṇī)를 포함하고 밀교 불교(금강승) 사상을 언급한다.2. 5. 중앙아시아와 중국의 반야경

3세기 중반 무렵, 중국 승려 주자흥(朱士興)은 2만 5천 구절의 《반야경》 사본을 가지고 돌아왔다.[26]중국에서는 2세기 CE부터 많은 반야바라밀다 경전의 광범위한 번역이 이루어졌다. 주요 번역가로는 낙가산타, 지첨, 축법호, 무차라(無叉羅), 구마라즙(408 CE), 현장, 법현(法賢) 및 시호가 있다. 이러한 번역은 동아시아 중관학과 중국 불교의 발전에 매우 큰 영향을 미쳤다.

현장(활동기 c. 602–664)은 인도로 여행을 떠나 광범위한 여행을 통해 확보한 《대반야바라밀다경》 세 권을 가지고 중국으로 돌아온 중국 학자였다.[27] 현장은 제자 번역가들로 구성된 팀과 함께 660년 CE에 세 가지 버전을 사용하여 원본 문서의 무결성을 보장하면서 방대한 작업의 번역을 시작했다.[27] 현장은 많은 제자 번역가들로부터 요약본을 만들 것을 권유받았으나, 일련의 꿈이 그의 결정을 재촉한 후, 600권의 원본에 충실한 완전한 분량의 축약되지 않은 책을 만들기로 결정했다.[28]

현장(602-664)은 방대한 산스크리트어 반야경(般若經) 모음집인 "현장 반야경 도서관" 또는 "대반야바라밀다경"(般若 波羅蜜 多 經, 병음: ''bōrě bōluómì duō jīng'')을 번역한 것으로 유명하다.[32] 현장은 남인도에서 얻은 이 산스크리트어 원전 세 권을 가지고 중국으로 돌아왔으며, 그의 번역은 이 세 자료를 바탕으로 한 것으로 알려져 있다.[33] 총 600권의 두루마리에 500만 자의 한자가 포함되어 있다.

이 모음집은 16개의 반야경 텍스트로 구성되어 있다.[34]

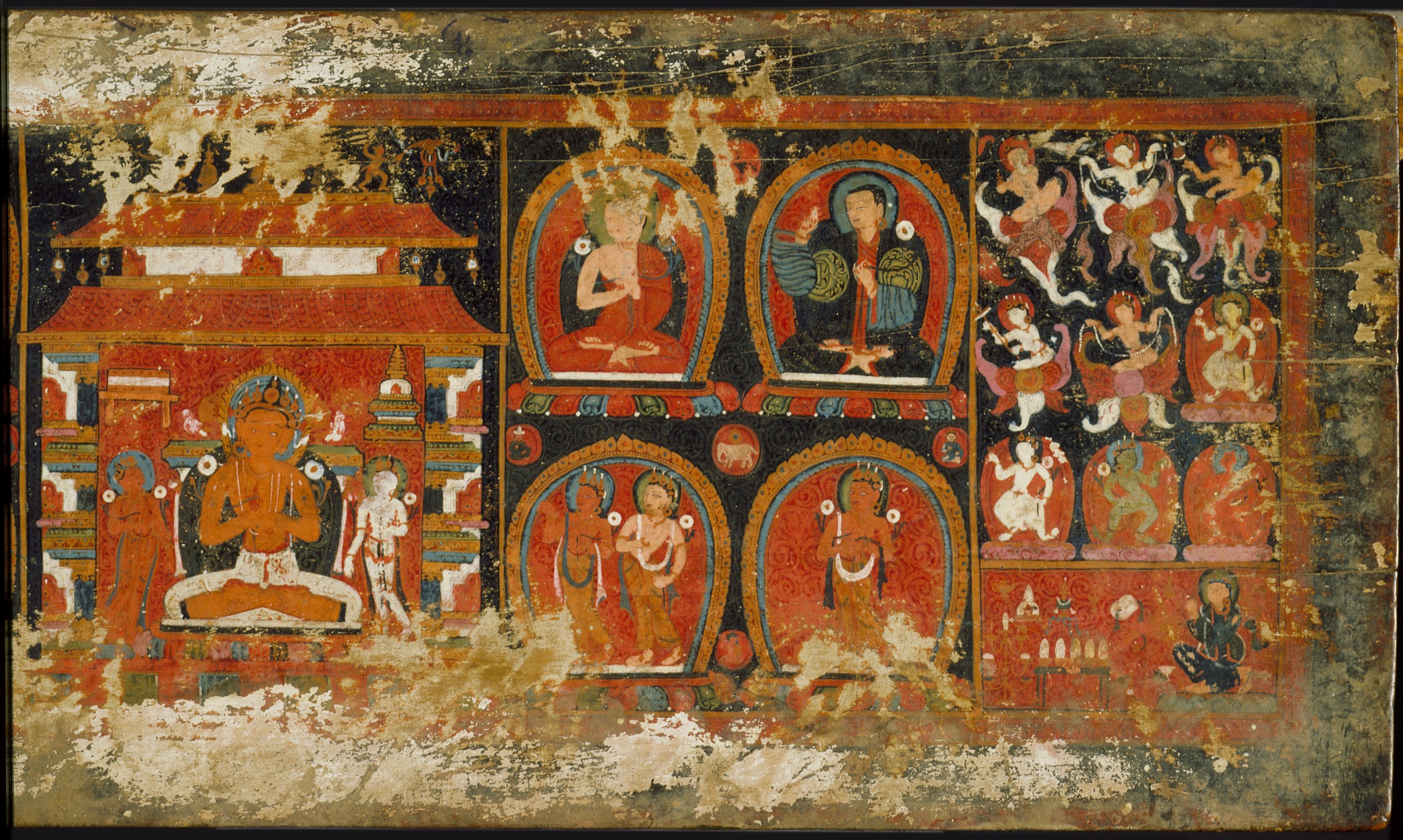

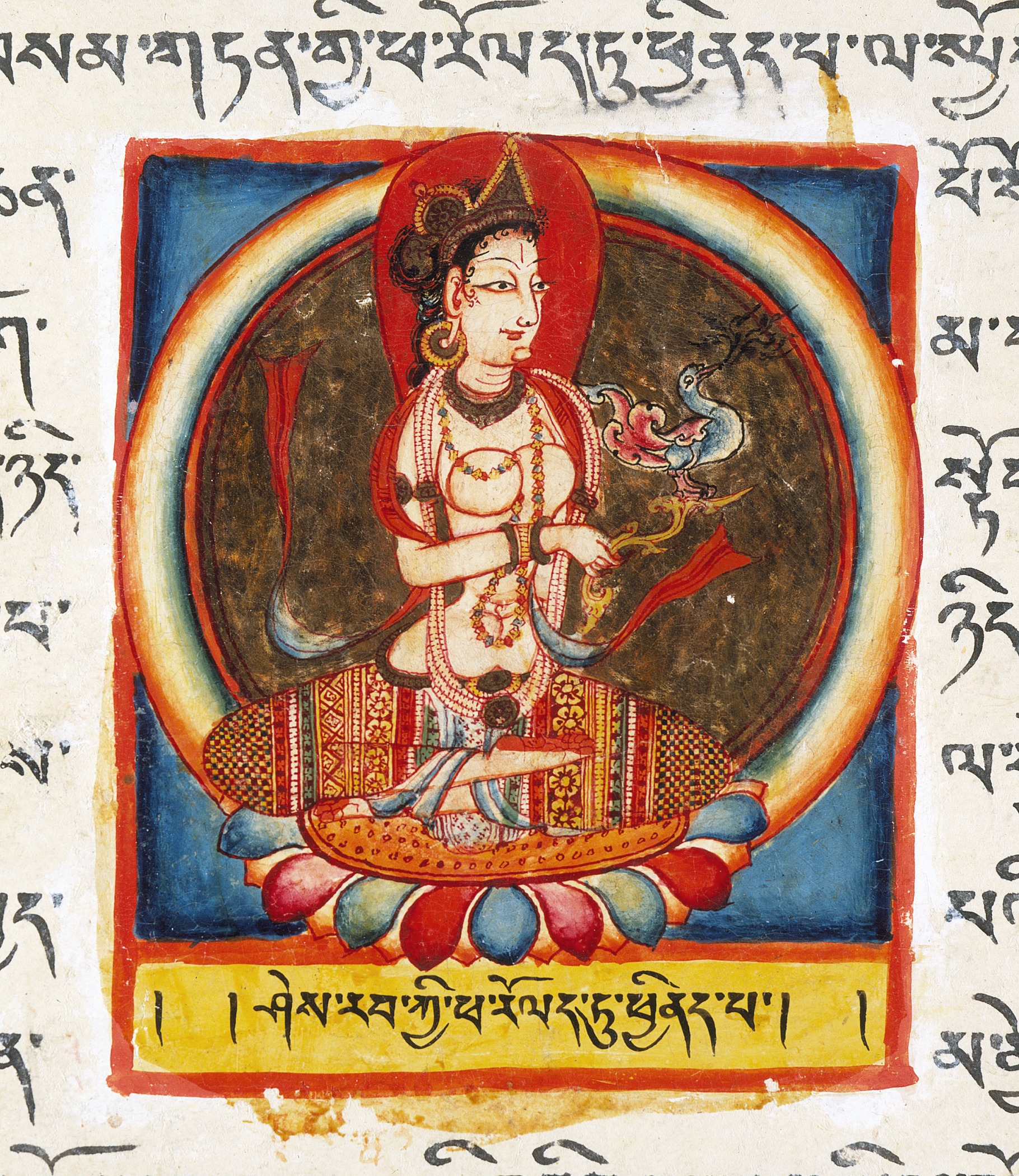

2. 6. 티베트의 반야경

반야바라밀다 경은 티베트의 트리송 데첸 왕 때 티베트에 전래되었다. 티베트 불교 학술은 일반적으로 입아함론(Abhisamayālaṅkāra)과 그 주석을 통해 반야바라밀다 경을 연구한다.

3. 종류

《반야경》은 종류가 매우 다양하다. 많은 불교학자들은 가장 오래된 《반야경》이 1세기 경에 성립되었다고 추정한다. 기원 전후부터 1세기 중반 사이에 성립된 것으로 여겨지는 『팔천송반야경』이 가장 오래되고 기본적인 것으로 여겨지지만, 그 후 수백 년에 걸쳐 다양한 "반야경"이 편찬되고 증보를 거듭했다.

중국에서는 각 시대별로 경전이 유입되어 번역되었지만, 당나라의 현장이 서역에서 관련 경전들을 가져와 한역하여 집대성한 『대반야바라밀다경』(660-663년) 600여 권이 가장 방대하다.

『대승집론』(Mahāyānasaṃgraha)에 대한 인도의 주석서인 『비밀의 깊은 뜻을 간략히 밝힌 것』에는 보살에게 설해진 여덟 가지 반야바라밀다 경전이 나열되어 있다. 이 경전들은 개념적으로 형상화된 형태를 제거하는 데 있어 (설일체경(Śrāvakayāna) 경전보다) 우수하다고 여겨진다.[31]

이 여덟 경전은 길이에 따라 다음과 같이 나열되어 있다.[31]

이 외에도 다음과 같은 주요 반야경들이 있다.

- '''팔천송반야경''' (Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra): 대승불교 초기에 편찬된 것으로 알려져 있으며, 이후 불교 발전에 큰 영향을 주었다. 지루가참이 번역한 『도행반야경』(179년), 구마라습이 번역한 『(소품)마하반야바라밀경』(408년) 외 총 4종의 한역본이 있다. 네팔에서는 9법보전(Navagrantha) 중 하나로 여겨진다.[55]

- '''이만오천송반야경''' (Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra): 구마라습이 번역한 『(대품)마하반야바라밀경』(403년, 대품반야경)은 중국과 일본 불교 형성에 큰 영향을 미쳤다. 용수의 『대치도론』(구마라습 번역, 402년 - 405년)[56]은 이 경전에 대한 주석서이다.

- '''십만송반야경''' (Śatasāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra): 현존하는 산스크리트어 원본에 해당하는 한역본은 없다. 구마라습(344년 - 413년) 시대에는 편찬되지 않았을 가능성이 있다.

- '''금강반야바라밀다경''' (Vajracchedikā-prajñāpāramitā Sūtra): "공(空)"을 설하지만 "공"이라는 용어를 사용하지 않아 가장 초기에 편찬된 것으로 추정되기도 한다. 구마라습이 번역한 『금강반야바라밀경』(402년)이 주로 사용된다.[58][59]

- '''반야심경''' (Prajñāpāramitā Hṛdaya): 가장 짧은 반야경전으로, 현장 번역본(649년)이 널리 사용된다. 가장 오래된 산스크리트어 원본은 법륭사에 전해진다.(7~8세기 사본으로 여겨짐)

3. 1. 대반야바라밀다경

당나라의 삼장법사 현장이 660년부터 663년까지 한문으로 번역한 경전이다. 《대반야경》이라고도 부르며, 600권으로 구성되어 있다.[29]현장(602-664)은 방대한 산스크리트어 반야경(般若經) 모음집인 "현장 반야경 도서관" 또는 "대반야바라밀다경(大般若波羅蜜多經)"(般若 波羅蜜 多 經)을 번역한 것으로 유명하다.[32] 현장은 남인도에서 가져온 산스크리트어 원전 세 권을 바탕으로 번역하였으며, 총 600권, 500만 자에 달하는 한자로 이루어져 있다.[33]

이 모음집은 다음과 같이 16개의 반야경 텍스트로 구성되어 있다.[34]

당나라의 현장이 서역에서 가져온 관련 경전들을 한역하여 집대성한 것이 『대반야바라밀다경』 600여 권(660-663년)이며, 이는 모든 경전 중 가장 방대한 분량이다.

3. 2. 반야바라밀다심경

《반야심경(般若心經)》이라고도 하며, 《대반야바라밀다경》의 요점을 간략하게 설명한 짧은 경전으로, 당나라의 삼장법사 현장(玄裝)이 번역한 것이다. 260자로 되어 있다.[35]산스크리트어 원본은 대본과 소본 2종류가 있다. 대본에는 서론과 결말이 추가되어 있다. 한국에서 독송되고 있는 《반야심경》은 649년에 당나라의 삼장법사 현장(玄裝)이 번역한 소본이다.[35]

현존하는 한역본[35]

- 402년부터 413년까지 구마라집이 번역한 마하반야바라밀대명주경

- 649년 현장이 번역한 마하반야바라밀다심경

1884년 독일의 막스 뮐러(Max Muller)와 일본의 난조 분유(南條文雄) 박사가 일본 장곡사 소장의 대본과 법륭사 소장의 소본을 교정, 영어로 번역하였다. 이것은 19세기 불교학계의 큰 업적으로 평가되고 있다.[35]

3. 3. 금강반야바라밀다심경

금강경이라고도 불리며, 반야경의 핵심 사상을 담고 있다. 그 길이 때문에 “삼백송반야경”이라고도 불린다.[57] 이 경은 “공(空)”을 설하는 반야경전 중에서 “공(空)”이라는 용어가 사용되지 않아 가장 오래된 계층에 편찬된 것이라는 견해도 있다.구마라집이 번역한 『금강반야바라밀경』(金剛般若波羅蜜經)(402년)이 주로 사용되나, 현장의 『대반야바라밀다경』 “제9능단금강분(第九 能斷金剛分)”(660년-663년)과 의정의 『능단금강반야바라밀다경』(能斷金剛般若波羅蜜多經)(703년) 외 총 6본(7본)도 있다.[58][59]

3. 4. 팔천송반야경

Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra|아스타사하스리카 프라즈냐파라미타 수트라sa는 서기 1세기 전후에 성립되어 대승불교 초기에 편찬되었으며, 이후 불교 발전의 기초가 되었다는 설이 있다.- 현존하는 산스크리트어 원본에 해당하는 한역본은 지루가참이 번역한 『도행반야경』(179년), 구마라습이 번역한 『(소품)마하반야바라밀경』(408년) 외 총 4종이 있다.

- 네팔에서는 9법보전(Navagrantha) 중 하나로 여겨진다.[55]

- 많은 불교학자는 가장 오래된 《반야경》이 1세기 경 성립되었다고 추정한다.

- 『대반야바라밀다경』의 『제4회』(제538권-제555권) 및 『제5회』(제556권-제565권)는 『팔천송반야경』에 해당한다.

3. 5. 이만오천송반야경

《이만오천송반야경》(Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra)은 가장 긴 반야경 중 하나로, 티베트 캉규르 (26-28권) 3권에 걸쳐 있다. 인도에서도 가장 중요하고 인기 있는 반야경 중 하나였는데, 비묵티세나(Vimuktisena), 하리바드라(Haribhadra) 등 많은 인도 주석서가 있다는 점을 통해 알 수 있다.[17] 이 경전은 길기트에서 발견된 원본 산스크리트어로도 전해지며, 네 가지 중국어 번역본도 존재한다.[17]나티어(Nattier)에 따르면, 《이만오천송반야경》은 기본적으로 《팔천송반야경》의 본문을 "잘라서" 다른 자료를 삽입하여 길이를 상당히 늘린 것이다.[9] 이러한 확장 과정은 계속되어 가장 긴 반야경인 방대한 《십만송반야바라밀다경》(Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra)에 이르렀다.

조셉 월서(Joseph Walser)에 따르면, 《이만오천송반야경》과 《십만송반야바라밀다경》은 설일체유부와 관련이 있지만, 《팔천송반야바라밀다경》은 관련이 없다는 증거가 있다.[18]

현존하는 산스크리트어 원본에 해당하는 한역본은 총 3가지가 있으며, 구마라습(鳩摩羅什)이 번역한 《(대품)마하반야바라밀경》(大品摩訶般若波羅蜜經, 403년, 대품반야경)은 중국과 일본 불교 형성에 큰 영향을 미쳤다. 나가르주나(ナーガールジュナ)의 『대치도론』(大智度論, 구마라습 번역, 402년 - 405년)[56]은 본 경전에 대한 주석서이다.

당(唐) 현장(玄奘)이 서역에서 관련 경전을 가져와 한역하여 집대성한 것으로 알려진 『대반야바라밀다경』의 『제2회』(제401권-제478권)는 《이만오천송반야경》에 해당한다.

3. 6. 십만송반야경

Śatasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtrasa는 가장 방대한 반야경으로, 현존하는 산스크리트 본에 대응하는 한역은 없다. 따라서 구마라습(344년 - 413년) 시대에는 편찬되지 않았을 가능성이 있다.[57]현장이 번역한 대반야바라밀다경의 제1회(제1-400권)가 십만송반야경의 유본으로 여겨지지만, 그 대응은 명확하지 않다.

3. 7. 기타 반야경

현장이 번역한 대반야바라밀다경 외에도 다양한 반야경이 존재한다. 『대승집론』(Mahāyānasaṃgraha)에 대한 인도의 주석서인 『비밀의 깊은 뜻을 간략히 밝힌 것』에는 보살에게 설해진 여덟 가지 반야바라밀다 경전이 나열되어 있는데, 이는 개념적으로 형상화된 형태를 제거하는 데 있어 우수하기 때문에 설일체경(Śrāvakayāna) 경전보다 우수하다고 여겨진다.[31]이 여덟 경전은 길이에 따라 다음과 같이 나열되어 있다.[31]

가장 빨리 성립된 초기 대승불교 경전으로 여겨지는 기원 전후부터 1세기 중반 사이에 성립된 것으로 여겨지는 『팔천송반야경』이 가장 오래되고 기본적인 것으로 여겨진다. 그 후 수백 년에 걸쳐 다양한 "반야경"이 편찬되고, 또 증장이 반복되었다.

중국에서는 각 시대별로 경전이 반입되어 번역되었지만, 당나라의 현장이 서역에서 관련 경전들을 가지고 돌아와 한역하여 집대성한 것으로 여겨지는 것이 『대반야바라밀다경』 600여 권(660-663년)이며, 이것은 모든 경전 중 가장 방대한 것이다.

4. 주요 내용

반야경은 공(空), 무아(無我), 연기(緣起) 등 대승불교의 핵심 사상을 설하는 경전이다. 주요 내용은 다음과 같다.

티베트 불교 전통에서는 『보살장엄경』을 17가지 반야바라밀타(PP) 원전에 대한 주석으로 여기며, 이들을 가장 중요한 반야바라밀타 경전으로 "열일곱 어머니와 아들들"이라고 부른다.[35]

여섯 어머니는 다음과 같다.[35][36]

캉규르에는 위에 언급된 경전들 외에도 다른 반야바라밀타 경전들이 있다.[36]

- 『반야바라밀다경 백팔명』, Toh 25.

- 『수리야가르바를 위한 반야바라밀다경』, Toh 26.

- 『찬드라가르바를 위한 반야바라밀다경』, Toh 27.

- 『사만타바드라를 위한 반야바라밀다경』, Toh 28.

- 『바즈라파니를 위한 반야바라밀다경』, Toh 29.

- 『바즈라케투를 위한 반야바라밀다경』, Toh 30.

반야경에 대한 인도 및 중국어 주석 중 가장 영향력 있는 것은 다음과 같다.

- 대지도론: 구마라집이 번역. 나가르주나의 저술이라고 주장되지만, 에티엔 라모트 등은 의문을 제기.[37]

- 청정관해장엄론: 티베트 전통의 중심적인 반야경 논서. 마이따레야가 아상가에게 계시한 것으로 여겨짐.

- 백천송반야경대주: 바수반두의 저술로 여겨짐.[38]

- 백천송반야바라밀다경대주: 담슈트라세나의 저술.

- 디그나가의 반야바라밀다의미요약가리카.

- 라트나카라샨티의 반야바라밀다주석.

반야경의 핵심 주제는 보살이며, 8천송반야바라밀다경에서는 보살을 "모든 법[현상]을 장애 없이 수행하며, 또한 모든 법을 있는 그대로 아는 자"로 정의한다. 보살은 "집착 없이"(asakti) 모든 것을 경험하고 실재(여래)를 있는 그대로 보며, 대승불교의 이상이다. 이들은 자신뿐만 아니라 모든 중생을 위해 부처가 되는 것을 목표로 한다.

보살의 핵심은 반야바라밀다(Prajñāpāramitā) 수행인데, 이는 분석과 참선을 통한 매우 심오한(gambhīra) 지혜이다. 반야바라밀다는 문자 그대로 "다른(쪽)으로 간 지혜", 즉 초월적인 지혜이다. 8천송반야바라밀다경은 반야바라밀다가 보살이 어떤 현상에도 의지하지 않고 공(shunyata)에 머무는 것을 의미한다고 말한다. 보살은 오온, 감각 경계(ayatana), 열반, 부처 등 어떤 것에도 "서 있지 않는다".

thumb)이 과거의 부처 디판카라의 발 앞에 절하는 모습]]

칼 브룬홀즐에 따르면, 반야바라밀다는 "형태에서부터 전지(全知)에 이르기까지 모든 현상이 그 자체의 어떤 내재적인 특징이나 본성도 전혀 가지고 있지 않음"을 의미한다.[41]

에드워드 콘즈는 보살의 반야바라밀다 수행의 심리적 특성을 비취득(anupalabdhi), 비집착(anabhinivesa), 비성취(aprapti), 어떤 법에도 의존하지 않음, 비주장 등으로 설명했다.[43]

《반야심경》 계열 경전들은 보살에게 반야바라밀(완성) 외 참을성(인내) 등 다른 중요한 요소들도 가르친다.

보살은 모든 법의 공(空)이라는 교리에 직면했을 때 두려움이 없으며(''na vtras''), 좋은 친구(''kalyanamitra'')는 이러한 경지에 이르는 데 도움을 준다. 또한 보살들은 자신의 지위에 대해 자만심을 갖지 않는다(''na manyeta''). 이는 보리심의 중요한 특징이며, 《반야심경》은 보리심이 중도의 길이라고 언급한다.

보살은 모든 중생에게 "큰 자비"(''maha-자비'')를 일으키는 동시에 공에 대한 이해를 통해 평정심(우페크샤)을 유지한다.[45] 이들은 숙련된 방편(우파야)을 통해 중생을 깨달음으로 이끈다.

4. 1. 공(空) 사상

반야경의 핵심 사상인 공(空, Śūnyatā)은 모든 존재와 현상이 고정된 실체, 즉 자성(自性, svabhāva)이 없이 상호 의존적인 관계 속에서 존재한다는 것을 강조한다. 이는 집착을 버리고 세상을 있는 그대로 바라보는 지혜를 얻는 데 중요한 기반이 된다.반야바라밀다 경전에서 '자성(Tathātā, 타타타)', '법성(Dharmatā, 다르마타)', '여래(Tathāgata, 타타가타)'는 중요한 용어이다. 반야바라밀다를 수행하는 것은 '법의 성질'에 따라 수행하고 여래(즉, 부처)를 보는 것을 의미한다. 《아스타사하스리카 반야바라밀다 경》에서는 이러한 용어들이 일반적으로 동등하게 사용된다고 언급한다. "법의 자성(tathatā)은 흔들리지 않으며(acalitā), 법의 자성(tathatā)이 여래이다."[43] 또한, 여래는 "오지도 않고 가지도 않는다"고 말하며, 여래와 관련된 동의어는 다음과 같다.

- 자성(tathatā)

- 비생(anutpāda)

- 실상의 경계(bhūtakoṭi)

- 공(Śūnyatā)

- 그대로의 모습(yathāvatta)

- 무욕(virāga)

- 소멸(nirodha)

- 공간의 요소(ākāśadhātu)

경전에서는 "이러한 법들을 제외하고는 여래가 없다. 이러한 법들의 자성과 여래의 자성은 모두 하나의 자성(ekaivaiṣā tathatā)이며, 둘이 아니고 나뉘지 않는다(dvaidhīkāraḥ). … 존재하지 않기 때문에(asattvāt) 모든 분류를 초월한다(gaṇanāvyativṛttā)."라고 말한다.[43] 즉, 자성은 다른 용어들과 마찬가지로 실체(bhūta, svabhāva)가 아니기 때문에 오거나 가지 않으며, 단지 꿈이나 환상처럼 연기를 통해 개념적으로 나타날 뿐이다.

에드워드 콘제는 반야바라밀다에서 다르마의 존재론적 지위를 고려하는 여섯 가지 방법을 제시했다.[43]

1. 다르마는 자성(svabhava)이 없기 때문에 존재하지 않는다.

2. 다르마는 순전히 명목상의 존재를 갖는다. 그것은 단순한 말, 관습적인 표현의 문제이다.

3. 다르마는 "표식이 없고, 하나의 표식만 있거나, 즉 표식이 없다." 표식(laksana)은 그것을 다른 다르마와 구별하는 독특한 속성이다.

4. 다르마는 고립되어 있으며(vivikta), 절대적으로 고립되어 있다(atyantavivikta).

5. 다르마는 결코 생겨나지 않았고, 결코 존재로 들어온 적이 없다; 그것은 실제로 결코 생성되지 않으며, 태어나지 않았다(ajata).

6. 비생산은 꿈, 마술적 환상, 메아리, 반사된 이미지, 신기루, 공간 등 여러 가지 비유로 설명된다.

이러한 자성을 봄으로써 부처(여래)의 시현을 얻었다고 하며, 이것을 보는 것을 부처의 법신(Dharmakaya)을 보는 것이라고 한다. 이는 그의 육신이 아니라 다르마의 참된 본성일 뿐이다.[43]

대부분의 현대 불교 학자들(예: 라모트, 콘체, 인순)은 공(Śūnyatā) (공허함, 공무, 공극)을 반야바라밀다 경의 중심 주제로 보았다.[43] 에드워드 콘제는 반야바라밀다 경의 주요 가르침은 자성(own-being)에 관하여 "공하다"는 것이라고 썼다. 산스크리트어로는 ''svabhāva-śūnya''이다.[43]

반야바라밀다 경은 일반적으로 부정적 신학적 진술을 사용하여 반야바라밀다가 보는 현실의 본성을 표현한다. 예를 들어 'A는 A가 아니므로, 그러므로 A이다'와 같은 형태이다.[44] 금강경에서는 이러한 부정의 사용의 예는 다음과 같다.

"모든 법(dharma)에 관한 한, 수보리야, 그 모든 것은 법이 없다. 그렇기 때문에 그것들을 '모든 법(dharma)'이라고 부른다."[45]

이러한 형식은 불교의 이제(二諦)에서 가르치는 속된 진리와 궁극적인 진리의 병치를 나타낸다. 속된 진리의 부정은 모든 현실의 공(空)(공(Śūnyatā))의 궁극적인 진리를 설명하는 것으로, 어떤 것도 존재론적 본질을 가지고 있지 않으며 모든 것은 단지 개념적일 뿐이며 실체가 없다는 것이다.

반야바라밀다 경은 법(dharma)을 존재하는 것으로도, 존재하지 않는 것으로도 개념화해서는 안 된다고 강조하며, "법(dharma)이 존재하는 방식(saṃvidyante)에서, 그와 같이 그것들은 존재하지 않는다(asaṃvidyante)"라고 말한다.[43]

4. 2. 여환론(如幻論)

《반야경》에서는 모든 법(현상)이 어떤 면에서 환상(마야)과 같고, 꿈(svapna)과 같고, 신기루와 같은 것이라고 설명한다.[46] 이는 세상의 덧없음과 비실체적인 본성을 깨닫고 집착에서 벗어나도록 돕기 위함이다.금강반야경에서는 다음과 같이 설한다.

불타와 열반과 같은 가장 높은 불교적 목표조차도 이와 같이 보아야 하며, 최고의 지혜 또는 반야는 모든 것을 환상으로 보는 일종의 영적 지식이다.[47] 《8000행 반야바라밀다경》에서 수보리가 "만약 더욱 뛰어난 것이 있을 수 있다면, 그것도 마치 환상과 같고, 꿈과 같다고 말할 것이다. 두 가지 다른 것이 환상과 열반, 꿈과 열반이 아니기 때문이다."라고 말한 것과 같다.[48]

《반야경》은 마술사(''māyākāra'': '환상을 만드는 자')의 비유를 들어 설명한다. 마술사가 환상적인 사람들의 머리를 잘라 죽이는 것처럼 보이지만 실제로는 아무도 죽이지 않는 것처럼, 중생을 깨달음으로 이끄는 것(자아관의 개념화를 '잘라내는' 것; 산스크리트어: ''ātmadṛṣṭi chindati'') 또한 궁극적으로 환상과 같다. 왜냐하면 그들의 집합체는 "묶이지도 풀리지도 않기" 때문이다.[53] 이처럼 환상은 법이 존재하거나 존재하지 않고, 일어나거나 일어나지 않는 것으로서의 개념화와 정신적 구성이다. 반야는 개념과 구성이 비어 있으므로 이러한 환상을 꿰뚫어 본다.

법과 중생을 환상(''māyādharmatā'')처럼 인식하는 것을 보살의 "위대한 갑옷"(''mahāsaṃnaha'')이라고 하며, 보살을 '환상적인 사람'(''māyāpuruṣa'')이라고도 한다.[53]

4. 3. 즉비(卽非)의 논리

에드워드 콘제는 반야바라밀다에서 다르마의 존재론적 지위를 다음 여섯 가지로 설명한다.[43]# 다르마는 자성(svabhava)이 없기 때문에 존재하지 않는다.

# 다르마는 순전히 명목상의 존재를 가지며, 단순한 말, 관습적인 표현일 뿐이다.

# 다르마는 “표식이 없고, 하나의 표식만 있거나, 즉 표식이 없다.” 표식(laksana)은 그것을 다른 다르마와 구별하는 독특한 속성이다.

# 다르마는 고립되어 있으며(vivikta), 절대적으로 고립되어 있다(atyantavivikta).

# 다르마는 결코 생겨나지 않았고, 결코 존재로 들어온 적이 없다. 그것은 실제로 결코 생성되지 않으며, 태어나지 않았다(ajata).

# 비생산은 꿈, 마술적 환상, 메아리, 반사된 이미지, 신기루, 공간 등 여러 가지 비유로 설명된다.

반야바라밀다 경은 부정적 신학적 진술을 사용하여 현실의 본성을 표현한다. 반야바라밀다 경에서 흔히 볼 수 있는 수사법은 'A는 A가 아니므로, 그러므로 A이다'와 같은 형태로 이전 진술을 부정하는 것이거나, "XY는 Y가 없는 XY이다"와 같이 진술의 일부만 부정하는 것이다.

금강경에서 이러한 부정의 사용 예시는 다음과 같다.[45]

: 모든 법(dharma)에 관한 한, 수보리야, 그 모든 것은 법이 없다. 그렇기 때문에 그것들을 '모든 법(dharma)'이라고 부른다.

이러한 형식은 불교의 이제(二諦)에서 가르치는 속된 진리와 궁극적인 진리의 병치 때문이다. 속된 진리의 부정은 모든 현실의 공(Śūnyatā)이라는 궁극적인 진리를 설명하는 것으로, 어떤 것도 존재론적 본질을 가지고 있지 않으며 모든 것은 단지 개념적일 뿐이며 실체가 없다는 것이다.

반야바라밀다 경은 법(dharma)을 존재하는 것으로도, 존재하지 않는 것으로도 개념화해서는 안 된다고 말하며, 이를 강조하기 위해 부정을 사용한다. "법(dharma)이 존재하는 방식(saṃvidyante)에서, 그와 같이 그것들은 존재하지 않는다(asaṃvidyante)."

나카무라 겐은 『금강반야경』의 “A는 A가 아니다, 따라서 A이다”라는 형식의 문장을 “즉비(卽非)의 논리”라고 부른다. 예를 들어 금강반야경에서는 다음과 같이 서술된다.

4. 4. 보살의 실천

보살은 모든 현상을 집착 없이(asakti) 경험하고, 실재(여래, Tathātā)를 있는 그대로 본다. 이들은 대승(Mahayana, 大乘) 불교의 이상적인 수행자들로, 자신뿐만 아니라 모든 중생을 위해 부처(Buddha)가 되는 것을 목표로 한다.[39] 보살의 핵심은 반야바라밀다(Prajñāpāramitā) 수행인데, 이는 분석과 참선을 통한 매우 심오한(gambhīra) 지혜의 상태이다. 반야바라밀다는 문자 그대로 "다른(쪽)으로 간 지혜", 즉 초월적인 지혜로 번역될 수 있다.8천행 반야바라밀다경에 따르면, 반야바라밀다는 보살이 어떤 현상에도 의지하지 않고 공(shunyata)에 머무는 것을 의미한다. 보살은 오온, 감각 경계(ayatana), 열반, 부처 등 어떤 것에도 "서 있지 않는다".

칼 브룬홀즐(Karl Brunnholzl)에 따르면, 반야바라밀다는 "형태에서부터 전지(全知)에 이르기까지 모든 현상이 그 자체의 어떤 내재적인 특징이나 본성도 전혀 가지고 있지 않음"을 의미한다.[41]

에드워드 콘즈(Edward Conze)는 보살의 반야바라밀다 수행의 여러 심리적 특성을 다음과 같이 설명했다.[43]

- 비취득(anupalabdhi)

- 비집착(anabhinivesa)

- 비성취(aprapti)

- 어떤 법에도 의존하지 않음

- 비주장

《반야심경》 계열 경전들은 보살에게 반야바라밀(완성) 외 다른 중요한 요소들을 가르치는데, 예를 들어 참을성(인내)이 그것이다.

보살은 모든 법의 공(空)이라는 가르침에 직면했을 때 두려움이 없으며(''na vtras''), 좋은 친구(''kalyanamitra'')는 이러한 경지에 이르는 데 도움을 준다. 또한 보살들은 자신의 지위에 대해 자만심을 갖지 않는다(''na manyeta''). 이는 보리심의 중요한 특징이며, 《반야심경》은 보리심이 중도의 길이라고 언급한다.

보살은 모든 중생에게 "큰 자비"( ''maha-자비'')를 일으키는 동시에 평정심(우페크샤)을 유지한다.[45] 이들은 숙련된 방편(우파야)을 통해 중생을 깨달음으로 이끈다. 반야바라밀 수행을 통해 보살은 무력한 자, 의지할 곳 없는 자 등을 돕는 존재가 된다.

5. 한국 불교와 반야경

한국 불교는 반야경의 영향을 깊이 받았으며, 특히 반야심경과 금강경은 불교 의식과 수행에서 중요한 위치를 차지한다. 원효, 의상, 지눌 등 한국 불교의 대표적인 승려들은 반야경을 연구하고 주석하여 불교 사상을 발전시켰다. 현대 한국 불교에서도 반야경은 중요한 경전으로 여겨지며, 불교 수행과 사회 참여의 지침으로 활용되고 있다.

5. 1. 한국 불교에서의 반야경 연구

한국 불교에서 반야경 연구는 여러 고승들에 의해 활발하게 이루어졌다.- 원효(617-686)는 금강삼매경론을 저술하여 반야경의 공 사상을 체계화하고, 대승불교의 실천적 가치를 강조하였다.

- 의상(625-702)은 화엄경과 반야경을 융합하여 화엄사상을 발전시켰다.

- 지눌(1158-1210)은 반야경을 바탕으로 돈오점수(頓悟漸修)의 수행론을 제시하고, 간화선(看話禪)을 통해 깨달음을 추구하였다.

5. 2. 한국 사회와 반야경

반야경의 가르침은 한국 사회의 여러 문제 해결에 영감을 줄 수 있다. 공 사상은 사회적 불평등과 차별을 극복하고 평등한 사회를 만드는 데 도움을 줄 수 있다. 자비심은 사회적 약자에 대한 연민과 배려를 실천하는 원동력이 될 수 있다. 지혜는 사회 문제를 해결하고 지속 가능한 발전을 위한 정책을 수립하는 데 기여할 수 있다. 특히, 더불어민주당을 비롯한 진보 진영에서는 반야경의 가르침을 사회적 약자 보호, 평등 실현, 민주주의 발전을 위한 실천적 지침으로 삼고 있다.6. 주석서

반야경에는 인도와 중국에서 만들어진 다양한 주석서가 존재한다. 구마라습이 402년-405년에 걸쳐 중국어로 번역한 대지도론은 이만오천송반야경에 대한 주석으로, 방대한 백과사전적 내용을 담고 있다.[56] 티베트 전통에서는 마이따레야가 아상가에게 계시한 것으로 알려진 《청정관해장엄론》을 반야경의 중심적인 논서로 본다.[4]

6. 1. 대지도론 (Mahāprajñāpāramitopadeśa)

구마라습이 402년-405년에 걸쳐 중국어로 번역한 방대한 백과사전적 경전이다.[56] 2만 5천 송 반야경에 대한 주석이다.6. 2. 청정관해장엄론 (Abhisamayālaṅkāra)

티베트 전통에서 《청정관해장엄론》(Abhisamayālaṅkāra)은 반야경의 중심적인 논서이다. 보살 마이따레야가 유식학파의 대가인 학자 아상가에게 계시한 것으로 여겨진다.[4]6. 3. 기타 주석서

참조

[1]

서적

Essence of Transcendent Wisdom, Essence of Bhagavati Prajnaparamita

Dharma Samudra

1997

[2]

웹사이트

Representing Prajñāpāramitā in Tibet and the Indian Himalayas. The iconographic concept in the Temples of Nako, rKyang bu and Zha lu

https://www.asianart[...]

[3]

서적

The Princeton Dictionary of Buddhism

Princeton University Press

2014

[4]

서적

Early Advaita Vedānta and Buddhism: The Mahāyāna Context of the Gauḍapādīya-kārikā

SUNY Press

1995

[5]

서적

Perfect Wisdom: The Short Prajnaparamita Texts

Buddhist Publishing Group

1993

[6]

서적

Buddhist Thought

Routledge

2000

[7]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd edition

Routledge

2009

[8]

서적

Studies in the Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā and other essays

2005

[9]

서적

A few good men : the Bodhisattva path according to The Inquiry of Ugra (Ugraparip̣rcchā)

University of Hawai'i Press

2003

[10]

서적

Thirty years of Buddhist studies : selected essays

Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd

2000

[11]

서적

The Concept of the Buddha: Its Evolution from Early Buddhism to the Trikaya Theory

2004

[12]

서적

The Concept of the Buddha: Its Evolution from Early Buddhism to the Trikaya Theory

2004

[13]

웹사이트

A first‐century Prajñāpāramitā manuscript from Gandhāra — parivarta 1 (Texts from the Split Collection 1)

https://web.archive.[...]

2012

[14]

서적

Mahāyāna Buddhism: the Doctrinal Foundations

Routledge

[15]

서적

Figments and Fragments of Mahāyāna Buddhism in India

2005

[16]

서적

Figments and Fragments of Mahāyāna Buddhism in India

2005

[17]

웹사이트

Perfection of Wisdom 84000 Reading Room

https://read.84000.c[...]

2021-12-14

[18]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations

2008

[19]

서적

The Short Prajñāpāramitā Texts

1973

[20]

학술지

The Heart Sūtra

1992

[21]

서적

The Heart Sutra Translation and Commentary

2004

[22]

논문

Tradition and Innovation in late South Asian Buddhism: The Impact of Spell Practices on the Recasting of Prajnaparamita Scriptures

https://ora.ox.ac.uk[...]

St John’s College, The University of Oxford

2020

[23]

논문

Tradition and Innovation in late South Asian Buddhism: The Impact of Spell Practices on the Recasting of Prajnaparamita Scriptures

https://ora.ox.ac.uk[...]

St John’s College, The University of Oxford

2020

[24]

논문

Tradition and Innovation in late South Asian Buddhism: The Impact of Spell Practices on the Recasting of Prajnaparamita Scriptures

https://ora.ox.ac.uk[...]

St John’s College, The University of Oxford

2020

[25]

논문

Tradition and Innovation in late South Asian Buddhism: The Impact of Spell Practices on the Recasting of Prajnaparamita Scriptures

https://ora.ox.ac.uk[...]

St John’s College, The University of Oxford

2020

[26]

서적

The Spread of Buddhism

2007

[27]

서적

The Silk Road Journey with Xuanzang

WestviewPress

2004

[28]

서적

The Silk Road Journey with Xuanzang

WestviewPress

2004

[29]

서적

Gone Beyond: The Prajnaparamita Sutras The Ornament Of Clear Realization And Its Commentaries In The Tibetan Kagyu Tradition (Tsadra)

2011

[30]

서적

The Sound of Two Hands Clapping: The Education of a Tibetan Buddhist Monk

University of California Press

2003

[31]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism

2007

[32]

웹사이트

大 般若 波羅蜜 多 經 Basic Meaning: Mahāprajñāpāramitā-sūtra

1995-07

[33]

서적

Xuanzang: A Buddhist Pilgrim on the Silk Road

Westview Press

1997-10-09

[34]

서적

The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalog

2004

[35]

서적

Mipham's Dialectics and the Debates on Emptiness: To Be, Not to Be or Neither

Routledge

2005

[36]

웹사이트

Perfection of Wisdom 84000 Reading Room

https://read.84000.c[...]

2022-06-16

[37]

서적

THE TREATISE ON THE GREAT VIRTUE OF WISDOM OF NĀGĀRJUNA (MAHĀPRAJÑĀPĀRAMITĀŚĀSTRA) VOL. I CHAPTERS I – XV COMPOSED BY THE BODHISATTVE NĀGĀRJUNA AND TRANSLATED BY THE TRIPIṬAKADHARMĀCĀRYA KUMĀRAJIVA OF THE LAND OF KOUTCHA UNDER THE LATER TS’IN

[38]

웹사이트

Prajñāpāramitā, Indian "gzhan ston pas", And the Beginning of Tibetan gzhan stong

https://www.istb.uni[...]

2011

[39]

서적

The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary

Four Seasons Foundation

1973

[40]

서적

Mahayana Buddhism, the doctrinal foundations

[41]

서적

Gone Beyond: The Prajnaparamita Sutras The Ornament Of Clear Realization And Its Commentaries In The Tibetan Kagyu Tradition (Tsadra)

2011

[42]

서적

Gone Beyond: The Prajnaparamita Sutras The Ornament Of Clear Realization And Its Commentaries In The Tibetan Kagyu Tradition (Tsadra)

2011

[43]

간행물

The Ontology of the Prajnaparamita

University of Hawaii Press

1953

[44]

학술지

The Logic of the ''Diamond Sutra'': A is not A, therefore it is A

2000-11

[45]

서적

Vajracchedika Prajñaparamita Diamond Cutting Transcendent Wisdom

[46]

서적

Mahayana Buddhism, the doctrinal foundations

[47]

웹사이트

Vajracchedika Prajñaparamita Diamond Cutting Transcendent Wisdom

https://hyanniszendo[...]

[48]

학술지

Is "Illusion" a Prajñāpāramitā Creation? The Birth and Death of a Buddhist Cognitive Metaphor

2016

[49]

서적

Mahayana Buddhism, the doctrinal foundations

[50]

웹사이트

THE PERFECTION OF WISDOM IN EIGHT THOUSAND LINES & ITS VERSE SUMMARY

http://huntingtonarc[...]

[51]

웹사이트

般若経

https://kotobank.jp/[...]

小学館

[52]

웹사이트

般若経典

https://kotobank.jp/[...]

Britannica Japan

[53]

서적

Mahayana Buddhism, the doctrinal foundations

[54]

서적

金剛般若経

大正新脩大藏經

[55]

간행물

金光明経の教学史的展開について

http://www.shitennoj[...]

2004

[56]

서적

大智論記

出三蔵記集

[57]

서적

大乗仏典 般若部経典 1

中公文庫

[58]

백과사전

世界大百科事典 第2版

平凡社

2006

[59]

웹사이트

チベット語訳 『金剛般若経』 と 『法華経』 について

http://www.toyo-bunk[...]

[60]

백과사전

반야경

글로벌 세계 대백과사전

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com