실신

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

실신은 뇌로 가는 혈류가 감소하여 일시적으로 의식을 잃는 상태를 말하며, 다양한 원인에 의해 발생한다. 주요 원인으로는 심장 및 혈관 문제, 반사성(신경 매개), 기립성 저혈압 등이 있으며, 심장 문제는 가장 심각한 원인으로 꼽힌다. 실신은 종종 심전도, 병력, 신체 검사를 통해 진단하며, 고위험군 환자는 입원이 필요할 수 있다. 치료는 근본적인 원인에 따라 다르며, 생활 방식 변화와 약물 치료가 포함될 수 있다. 실신은 젊은 층에서는 미주신경성 실신, 노년층에서는 기립성 또는 심장성 실신이 흔하며, 예후는 원인에 따라 다르다.

더 읽어볼만한 페이지

- 정서 - 기피

기피는 재판이나 직무 집행에서 특정인을 배제하는 법률 용어로서, 민사소송법과 형사소송법에서 재판의 공정을 기대하기 어려운 사유가 있을 때 당사자의 신청에 따라 이루어지며, 소송 지연 목적이 명백한 경우 기각될 수 있고, 기각된 경우 즉시항고할 수 있다. - 정서 - 각성

각성은 뇌간의 상행 망상 활성계에 의해 조절되며 노르에피네프린, 아세틸콜린 등 주요 신경전달물질이 관여하여 의식, 주의력, 행동 동기 부여에 중요한 역할을 하고 정신 질환과 관련 있으며 과제 수행 능력에 영향을 미치는 상태이다. - 의식 (심리철학) - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 의식 (심리철학) - 계급 의식

- 인지, 지각, 정서상태 및 행위에 관련된 증상 및 징후 - 공격성

공격성은 적대적, 포식, 목적 지향적 등 다양한 종류로 나뉘며, 생물학적, 심리학적, 사회문화적 요인에 의해 발생하고, 개인의 발달 과정과 사회적 문제에 영향을 미친다. - 인지, 지각, 정서상태 및 행위에 관련된 증상 및 징후 - 반향어

반향어는 타인의 말이나 소리를 반복하는 현상으로, 직접 반향어와 지연 반향어로 나뉘며, 발달 장애 아동에게서 흔히 관찰되지만 다양한 신경학적 장애에서도 나타날 수 있고, 의사소통 기능 및 언어 학습 촉진의 긍정적 기능도 가진다.

2. 원인

실신의 원인은 심각하지 않은 것부터 잠재적으로 치명적인 것까지 다양하며, 크게 세 가지 범주로 나눌 수 있다.[4]

# 심장 또는 혈관 관련 문제: 전체 원인의 약 10%를 차지하며, 일반적으로 가장 심각하다.[4]

# 반사성 (신경계 매개) 문제: 가장 흔한 원인이다.[4]

# 기립성 저혈압: 장기간 서 있거나 누운 자세에서 갑자기 일어설 때 주로 발생한다.

실신에는 유전적 요소도 있는 것으로 보인다. 최근 유전자 연구에서 실신 및 기절의 첫 번째 위험 유전자 위치가 확인되었다. 염색체 2q31.1에 위치한 주요 유전자 변이는 ZNF804A 유전자 하류 약 250kb에 있는 유전자 간 변이이며, ZNF804A 발현에 영향을 미친다.[7]

발증 기전에 따라 실신은 "기립성 저혈압", "반사성(신경 조절성) 실신", "심인성(심혈관성) 실신"의 3가지로 크게 분류된다.[51][52]

이 외에도 다음과 같은 원인들이 있을 수 있다.

- 혈관억제실신: 미주신경 활성 증가로 느린맥(서맥)과 혈압 저하가 나타나 발생한다.

- 신경심장탓실신: 심장내막기계수용체가 활성화되어 혈관 확장과 느린맥(서맥)을 유발하여 발생한다.

- 운동유발실신: 운동 중 실신이 유발되는 경우이다.

- 배뇨실신: 소변을 보다가 실신이 발생하는 것이다.

- 뇌 산소 공급 혈액 부족으로 중추 허혈 반응이 유발된다.[8] 뇌졸중과 일과성 허혈 발작이 대표적인 예시이다.

- 상부 척수 또는 하부 뇌 동맥 질환은 혈액 공급 감소 시 실신을 유발할 수 있다. 목을 젖히거나 혈압을 낮추는 약물 사용 시 발생할 수 있다.[19]

- 발작

- 지주막하 출혈: 갑작스럽고 심한 두통이 동반되기도 한다.

- 열 실신: 열 노출로 인한 혈액량 감소와 말초 혈관 확장으로 발생한다.[27]

- 불안 장애, 신체 증상 장애, 전환 장애와 같은 일부 심리적 상태[19]

- 저혈당[29]

- 기면증[19]

기립성 저혈압, QT 연장 증후군, 서맥을 일으키는 약물 등도 실신 원인이 될 수 있다.

- 기립성 저혈압 유발 약물: α 차단제, 질산염, 이뇨제, 강압제, 항파킨슨병 치료제, 수면제, 항정신병약, 항우울제, 항불안제 등

- QT 연장 증후군 유발 약물: Ⅰa 항부정맥약, 마크로라이드계 항생제, 삼환계 항우울제, 항알레르기약, 유기 인, 할로페리돌 등

- 서맥 유발 약물: 디기탈리스, 베타 차단제, 칼슘 채널 차단제 등

2. 1. 기립성 저혈압

기립성 (체위성) 저혈압성 실신은 주로 누워 있거나 앉아 있는 자세에서 일어설 때 과도한 혈압 강하로 인해 발생한다.[19][4] 머리가 다리보다 높이 올라가면 중력의 작용으로 머리의 혈압이 떨어진다. 이는 경동맥동과 대동맥궁 혈관 벽의 스트레치 수용체에 의해 감지된다.[19] 이 수용체는 뇌로 혈액을 되돌리기 위해 보상하고 재분배하기 위한 교감 신경 반응을 유발한다. 교감 신경 반응은 말초 혈관 수축과 심박수 증가를 유발한다. 이 두 가지 작용은 혈압을 다시 기본 수준으로 높이는 데 기여한다.[19] 겉보기에 건강한 사람도 혈압이 서 있는 자세의 스트레스에 늦게 반응하면 일어설 때 경미한 증상("현기증", "시야 흐려짐")을 경험할 수 있다. 서 있는 동안 혈압이 적절하게 유지되지 않으면 실신이 발생할 수 있다.[8]기립성 저혈압은 약물, 탈수, 심각한 출혈 또는 감염으로 인해 발생할 수 있다.[4] 가장 취약한 개인은 노인, 허약한 개인, 또는 더운 환경이나 부적절한 수분 섭취로 인해 탈수된 사람들이다.[8] 예를 들어, 의과대학생들은 수술실에서 장시간 수술을 참관하는 동안 기립성 저혈압성 실신 위험이 있을 수 있다.[25]

더 심각한 기립성 저혈압은 이뇨제, β-아드레날린 차단제, 기타 항고혈압제(혈관 확장제 포함), 니트로글리세린과 같이 흔히 처방되는 특정 약물의 결과인 경우가 많다.[8] 소수의 경우, 기립성 저혈압으로 인한 실신의 원인은 전신 질환(예: 아밀로이드증 또는 당뇨병) 또는 신경 질환(예: 파킨슨병)으로 인한 자율 신경계의 구조적 손상이다.[19]

과다 아드레날린성 기립성 저혈압은 높은 수준의 교감 신경 아드레날린성 반응에도 불구하고 혈압이 기립성으로 떨어지는 것을 의미한다. 이것은 정상적인 생리를 가진 사람이 혈관 내 용적의 20% 이상 손실을 보상할 수 없을 때 발생한다.[31] 이것은 혈액 손실, 탈수 또는 제3 간극으로 인해 발생할 수 있다. 서 있으면 반사성 빈맥(앙와위 대비 최소 20% 증가)과 혈압 강하를 경험하게 된다.[19]

저 아드레날린성 기립성 저혈압은 적절한 혈관 내 용적에도 불구하고 움직이는 동안 혈압 변화에 대한 정상적인 교감 신경 반응을 유지할 수 없을 때 발생한다. 10분 동안 서 있을 때 심박수나 혈압이 보상적으로 거의 또는 전혀 증가하지 않는다. 이는 종종 기저 질환이나 약물 사용으로 인해 발생하며 다른 저 아드레날린성 징후를 동반한다.[19]

발증 기전에 따라 "기립성 저혈압", "반사성(신경 조절성) 실신", "심인성(심혈관성) 실신"의 3가지로 크게 분류된다.[51][52]

기립성 저혈압에 의한 실신은 다음과 같이 세분화된다.

- 원발성 자율신경 장애: 순수 자율신경 부전, 다계통 위축, 자율신경 장애를 동반하는 파킨슨병, 레비 소체 치매

- 속발성 자율신경 장애: 당뇨병, 아밀로이드증, 요독증, 척수 손상

- 약물성: 알코올, 혈관 확장제, 이뇨제, 페노티아진, 항우울제

- 순환 혈액량 감소: 출혈, 설사, 구토 등

특히 출혈, 탈수, 빈혈이 중요한 원인이 된다. 출혈의 원인으로는 여성 생식기, 소화기가 가장 빈도가 높다. 궤양의 기왕력, 흑변, 혈변 유무, 간경변, 생리 상태를 확인한다. 기립성 실신의 경우 기립 후 3분 이내에 바이탈 사인의 변동이 관찰되는 경우가 많으며, 혈압이 20mmHg 이상 저하되거나 수축기 혈압이 90mmHg 이하로 떨어지거나, 눈앞이 캄캄해지는 증상을 호소한다. 기립 시험은 응급실에서도 시행이 가능하다.

급성기 출혈의 경우 Hb(헤모글로빈)의 저하를 동반하지 않는 경우가 많다. 궤양의 기왕력이 있었던 경우, 명치 부위의 통증이나 압통이 있는 경우, 빈맥을 보인다면 경비 위관을 사용하여 위로부터의 출혈을 확인할 수 있다. 또한 직장 수지 검사를 통해 소화관 출혈을 확인하는 경우가 많다.

2. 2. 반사성 (신경 조절성) 실신

반사 실신 또는 신경 매개 실신은 혈관이 확장되고 심박수가 부적절하게 감소하여 뇌로 가는 혈류가 원활하지 않을 때 발생한다.[4] 이는 혈액 노출, 통증, 강한 감정, 또는 배뇨, 구토, 기침과 같은 특정 활동과 같은 유발 사건으로 인해 발생할 수 있다.[4]미주신경성 실신(상황적 실신)은 다양한 유발 요인, 예를 들어 무섭거나, 당황스럽거나, 불안한 상황, 채혈 중, 또는 갑작스럽고 비정상적으로 높은 스트레스 순간 등에 반응하여 발생할 수 있는 가장 흔한 유형 중 하나이다.[8] 동일한 중심 메커니즘과 관련된 다양한 실신 증후군이 있으며, 이들은 모두 미주신경성 실신의 범주에 속한다.[8]

미주신경성 실신은 다음과 같은 과정을 거쳐 발생한다.

1. 염분 유지 경향이 없는 상태에서 저염 식단을 섭취하여 예상보다 낮은 혈액량, 또는 혈관 확장을 일으키고 상대적으로 불충분한 혈액량의 영향을 악화시키는 열 등의 환경적 요인으로 인해 혈압이 감소하는 경향이 생긴다.

2. 기저에 두려움이나 불안(예: 사회적 상황) 또는 급성 두려움(예: 급성 위협, 바늘 공포증)이 있는 경우, 혈관 운동 중추는 심장의 펌핑 작용 증가를 요구한다(도주 또는 투쟁 반응). 이는 뇌에서 아드레날린성(교감 신경) 유출을 통해 시작된다.

3. 심장은 낮은 혈액량 또는 감소된 반환으로 인해 요구 사항을 충족할 수 없다.

4. 연수에 대한 피드백 반응은 구심성 미주 신경을 통해 유발된다.

5. 높은(비효율적인) 교감 신경 활동은 과도한 심박수 감소로 이어지는 미주 신경(부교감 신경) 유출에 의해 조절된다.

6. 뇌로의 혈류 손실을 유발하는 이 과도한 미주 신경 반응으로 인해 실신이 발생한다.[19]

기립 경사 검사는 일반적으로 발작을 유발한다. 실신을 유발하는 것을 피하고, 가능하면 염분 섭취를 늘리는 것만으로도 충분한 경우가 많다.[9]

미주신경성 에피소드로 이어지는 몇 분 동안 관련된 증상을 느낄 수 있으며, 이를 전구 증상이라고 한다. 여기에는 현기증, 혼란, 창백함, 메스꺼움, 침 흘림, 발한, 빈맥, 시야 흐림, 갑작스러운 배변 욕구 등이 포함된다.[19]

미주신경성 실신은 두 가지 형태로 간주될 수 있다.

- 경고 증상이 거의 없이 몇 분 이상 의식 상실의 고립된 에피소드. 이러한 증상은 청소년 연령대에서 발생하고 단식, 운동, 복부 긴장 또는 혈관 확장을 촉진하는 상황(예: 열, 알코올)과 관련될 수 있다. 대상자는 항상 서 있는 상태이다. 기립 경사 검사를 수행하는 경우 일반적으로 음성이다.

- 복합적인 관련 증상을 동반한 재발성 실신. 이는 신경 매개성 실신(NMS)이다. 다음 중 하나와 관련된다. 선행 또는 후행 졸음, 선행 시각 장애("눈앞에 점"), 발한, 현기증.[8] 대상자는 일반적으로 서 있지만 항상 그런 것은 아니다. 기립 경사 검사를 수행하는 경우 일반적으로 양성이다. 상대적으로 드물다.

실신은 심리적 유발 요인과 관련되어 왔다.[8] 여기에는 피나 바늘, 통증 및 기타 정서적으로 스트레스가 많은 상황을 보거나 생각하는 것에 대한 반응으로 기절하는 것이 포함된다. 진화 심리학의 한 이론은 피를 보는 것과 같은 실신이 공격자로부터의 생존을 증가시키고 원시 환경에서 혈액 손실을 늦추는 사망한 척의 한 형태로 진화했을 수 있다는 것이다.[10] 이른바 "혈액-손상 공포증"은 사람의 약 15%가 경험한다.[11] 이러한 증상은 특정 행동 기법으로 관리하는 것이 종종 가능하다.

또 다른 진화 심리학적 관점은 일부 형태의 실신이 구석기 시대 동안 증가된 집단 간 공격성에 대한 반응으로 발달한 비언어적 신호라는 것이다. 기절한 비전투원은 위협이 아님을 신호한다. 이는 주사 공포증과 같은 혈액-주입-손상형 공포증에서 보이는 채혈 및 부상과 실신의 연관성뿐만 아니라 성별 차이도 설명할 것이다.[12]

이 경로의 대부분은 1860년대에 베졸드(비엔나)의 동물 실험에서 발견되었다. 동물에게는 위험에 직면했을 때 방어 메커니즘("죽은 척하기")을 나타낼 수 있다. 2023년 연구[13][14]는 심장 억제성 Bezold-Jarisch 반사(BJR)에 참여하는 조율된 신경 네트워크로서 뉴로펩타이드 Y 수용체 Y2 미주 신경 감각 뉴런(NPY2R VSN)과 주변실방 구역(PVZ)을 확인했다.[15][16], 실신 및 회복을 조절한다.

실신은 기침, 배뇨, 배변, 구토, 연하(삼킴), 운동 후와 같은 특정 행동으로 인해 발생할 수 있다.[8] Manisty 등은 "연하 실신은 삼킴 시 의식 상실을 특징으로 하며, 고형 음식 섭취뿐만 아니라 탄산 음료, 차가운 음료, 심지어 트림과도 관련이 있다"고 언급했다.[17] "기침 실신"은 백일해 또는 "컹컹거리는 기침"과 관련된 심한 기침 발작 후에 발생할 수 있다.[18] 또한, 경동맥동이라고 알려진 목 부위를 압박할 때 신경 매개 실신이 발생할 수 있다.[4] 경동맥동 마사지에 대한 정상적인 반응은 혈압 감소와 심박수 감소이다. 특히 과민성 경동맥동 증후군 환자의 경우 이러한 반응으로 실신 또는 실신 전 상태가 발생할 수 있다.[19]

발증 기전에 따라 실신은 "기립성 저혈압", "반사성(신경 조절성) 실신", "심인성(심혈관성) 실신"의 3가지로 크게 분류된다.[51][52] 그 중 반사성(신경 조절성) 실신은 다음과 같이 분류할 수 있다.

반사성 실신은 빈도가 가장 많고, 예후가 가장 좋다. 서 있거나 앉아 있는 상태에서 발병하는 경우가 많다. 장시간의 기립, 통증, 경악, 분노, 예측 밖의 시각, 청각 자극, 배변, 배뇨, 기침, 스트레스가 선행하는 경우가 많다. 노인은 식후 머리를 든 상태에서 발생하기 쉽다. 또한 알코올이나 수면제의 사용도 혈관 미주 신경 반사성 실신을 일으키기 쉽다. 술에 취한 사람이 술집 화장실에서 배뇨하다가 실신했다는 병력이 전형적이다. "학교 조회 등에서 학생이 빈혈로 쓰러졌다" 등의 사례도 빈혈인 경우도 있고 이 혈관 미주 신경 반사성 실신일 수도 있다.

최근에는 원인 불명의 실신의 약 50%가 신경 조절성 실신이 아닌가 여겨진다. 이는 혈관 미주 신경 반사성 실신, 상황 실신, 경동맥 과민증, 자율 신경 실조증, POTS(post-orthostatic Tachycardia Syncope, 기립성 빈맥 증후군)가 포함된 개념이다. 머리 올리기 검사로 진단이 가능하지만, 검사 후 약 45분 정도의 모니터링이 필요하며 응급실에서는 진단이 불가능하다.

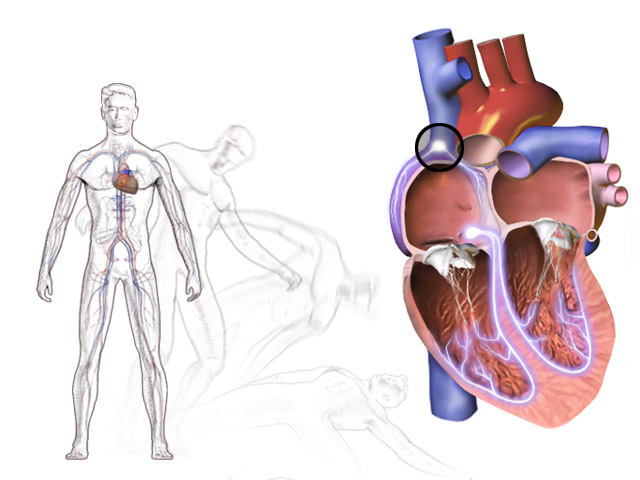

2. 3. 심인성 (심혈관성) 실신

실신에는 유전적 요소도 있는 것으로 보인다. 최근 유전자 연구에서 실신 및 기절의 첫 번째 위험 유전자 위치가 확인되었다. 염색체 2q31.1에 위치한 주요 유전자 변이는 ZNF804A 유전자 하류 약 250kb에 있는 유전자 간 변이이다. 이 변이는 ZNF804A의 발현에 영향을 미쳐 이 유전자가 연관성의 가장 강력한 원인이 된다.[7]심장 관련 원인으로는 심장 박동 이상, 심장 판막 또는 심장 근육의 문제, 폐색전증이나 대동맥 박리로 인한 혈관 막힘 등이 있을 수 있다.[4]

심장성 실신의 가장 흔한 원인은 심장 부정맥 (비정상적인 심장 리듬)으로, 심장이 너무 느리거나, 너무 빠르거나, 너무 불규칙하게 뛰어서 뇌에 충분한 혈액을 공급하지 못하는 경우이다.[19] 일부 부정맥은 생명을 위협할 수 있다.[19]

부정맥에는 주요하게 서맥과 빈맥 두 가지 그룹이 있다. 서맥은 심장 차단에 의해 발생할 수 있다. 빈맥에는 SVT (상심실성 빈맥) 및 VT (심실 빈맥)이 포함된다. SVT는 Wolff-Parkinson-White 증후군을 제외하고는 실신을 유발하지 않는다. 심실 빈맥은 심실에서 시작된다. VT는 실신을 유발하며 급사를 초래할 수 있다.[20] 분당 100회 이상의 심박수와 3회 이상의 불규칙한 심박이 연속적인 조기 박동으로 나타나는 심실 빈맥은 심실 세동으로 악화될 수 있으며, 이는 심폐 소생술 (CPR)과 제세동 없이는 빠르게 치명적이다.

Long QT 증후군은 심실 빈맥 또는 Torsades de pointes를 유발할 때 실신을 일으킬 수 있다. QT 연장의 정도가 실신의 위험을 결정한다.[20] Brugada 증후군 또한 부정맥으로 인한 실신으로 흔히 나타난다.[20]

일반적으로, 빈맥으로 인한 실신은 빈맥 에피소드 이후 심장 박동이 멈추면서 발생한다. 이러한 상태를 빈맥-서맥 증후군이라고 하며, 대개 동방 결절 기능 부전 또는 차단, 방실 차단에 의해 발생한다.[21] 주요 혈관 또는 심장 내부의 폐색 또한 뇌로의 혈류를 방해할 수 있다. 대동맥판 협착증과 승모판 협착증이 가장 흔한 예이다. 심장의 주요 판막이 굳어져 심장 펌프 작용의 효율성을 감소시킨다. 이는 안정 시에는 증상을 유발하지 않을 수 있지만, 운동 시에는 심장이 증가된 요구에 따라가지 못하여 실신으로 이어질 수 있다. 대동맥판 협착증은 반복적인 실신 에피소드를 보인다.[19] 드물게는 심방 점액종과 같은 심장 종양도 실신을 유발할 수 있다.[19]

심장의 모양과 강도와 관련된 질환은 뇌로의 혈류 감소를 유발하여 실신의 위험을 증가시킬 수 있다.[8] 이 범주에서 가장 흔한 원인은 급성 심근 경색 또는 허혈성 사건과 관련된 실신이다. 이 경우의 실신은 반사성 실신과 유사한 비정상적인 신경계 반응에 의해 주로 발생한다. 여성은 심근 경색의 초기 증상으로 실신을 경험할 가능성이 훨씬 더 높다.[22] 일반적으로, 심장 또는 혈관의 구조적 질환으로 인한 실신은 생명을 위협할 수 있는 상태의 경고이므로 인식하는 것이 특히 중요하다.[19]

실신을 유발하기 쉬운 다른 질환(혈역학적 손상 또는 신경 반사 기전 또는 둘 다에 의해) 중 가장 중요한 질환으로는 비후성 심근증, 급성 대동맥 박리, 심장 압전, 폐색전증, 대동맥 협착증, 폐고혈압 등이 있다.[19]

동방 결절 기능 부전은 동방 결절의 기능 부전으로, 서맥과 빈맥이 교대로 나타나는 질환이다. 종종 심장 박동 사이에 긴 휴지기(무수축)가 나타난다.[19]

아담스-스토크스 증후군은 완전 또는 불완전한 심장 차단으로 인한 발작과 함께 발생하는 심장성 실신이다. 증상으로는 깊고 빠른 호흡, 약하고 느린 맥박, 최대 60초까지 지속될 수 있는 호흡 정지 등이 있다.

쇄골하 동맥 도절 증후군은 쇄골하 동맥의 근위부 협착(좁아짐) 및/또는 폐쇄로 인해 척추 동맥 또는 내흉 동맥에서 혈액의 역류(반대 방향)로 인해 발생한다.[19] 실신, 현기증, 감각 이상과 같은 증상은 영향을 받는 쪽(가장 흔하게는 왼쪽) 팔을 사용할 때 발생한다.

대동맥 박리 (대동맥 파열) 및 심근증 또한 실신을 유발할 수 있다.[23]

베타 차단제와 같은 다양한 약물이 서맥 유발성 실신을 유발할 수 있다.[21]

폐색전증은 혈관을 막을 수 있으며, 응급실에 내원하는 환자의 1% 미만에서 실신의 원인이 된다.[24]

발증 기전에 따라 "기립성 저혈압", "반사성(신경 조절성) 실신", "심인성(심혈관성) 실신"의 3가지로 크게 분류된다.[51][52]

심혈관성 실신인 경우 1년 후 급사의 위험이 18~33%에 달하기 때문에 가장 중요한 원인 중 하나이다. 심혈관성 실신을 배제할 수 없는 경우 입원이 필요할 수 있다. 심혈관성 실신의 적색 신호(red flag)로는 다음과 같은 항목들이 알려져 있다.

- 전구 증상(신경 탈락 증상 등)이 없는 5초 이내의 의식 소실

- 앙와위 발증, 노작 시 발증

- 실신 전에 흉통, 두근거림, 호흡 곤란이 동반된 경우

- 65세 이상

- 심장 질환의 위험 또는 심부전이 있는 경우

- 급사의 가족력

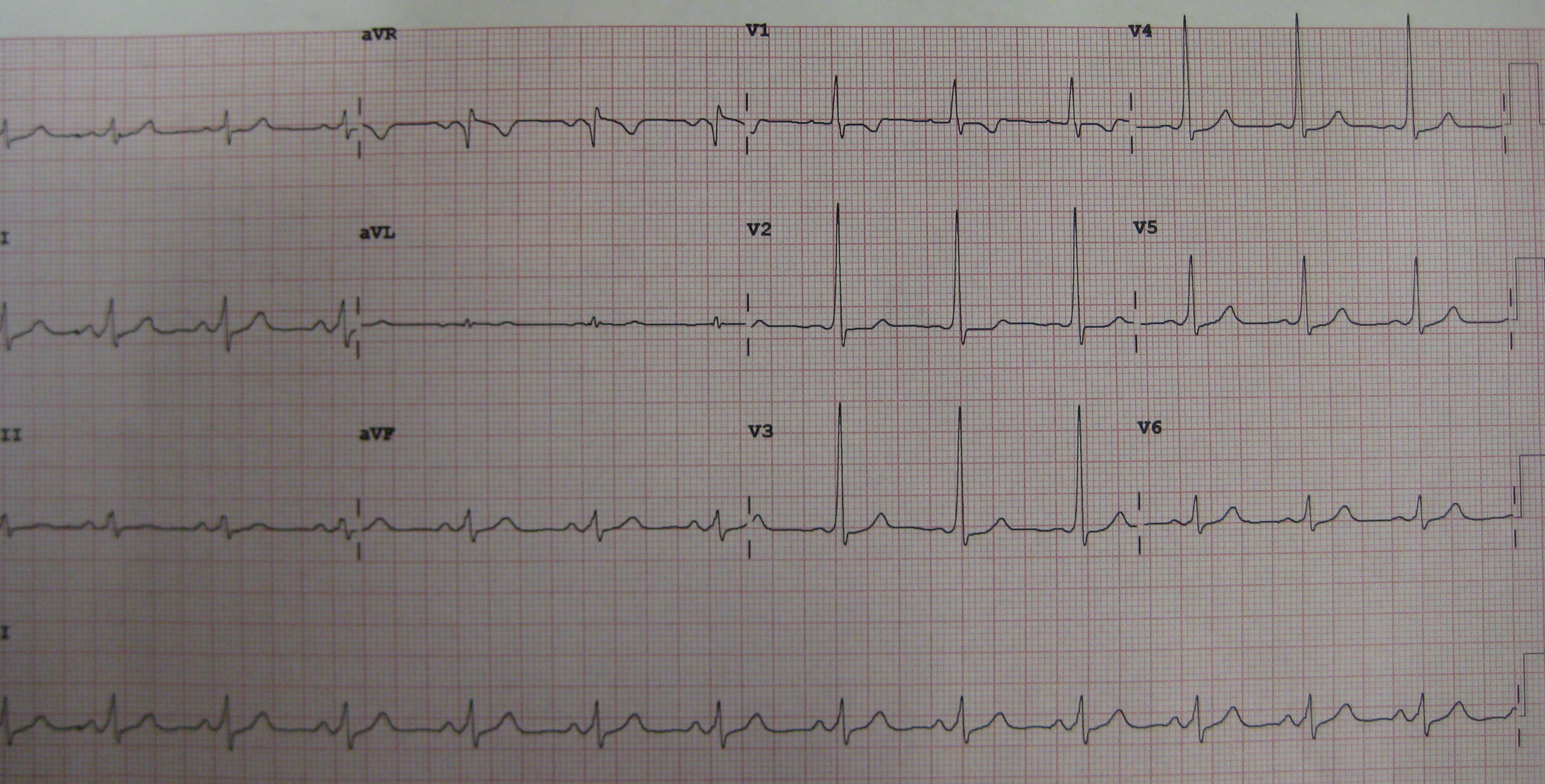

- 심전도 이상

심전도 이상에는 심실성 부정맥, MobizⅡ형 및 Ⅲ도 방실 블록, 허혈성 변화, QT 연장 증후군, 서맥성 심방 세동, 각 차단, WPW 증후군 등이 있으며, 비특이적인 ST 변화는 포함하지 않는 경우가 많다. 위험 평가로는 예후 분석인 OESIL 위험 점수와 입원 적응을 결정하는 샌프란시스코 규칙이 알려져 있다.

; OESIL 위험 점수

'''65세 이상, 과거 병력에서 심장 질환, 전구 증상 없음, 심전도 이상 있음'''이 각각 위험 요인이 되며, 그 수에 따라 생존율이 달라진다. 해당 항목이 0개인 경우 1년 후 사망률 0%, 1개인 경우 0.8%, 2개인 경우 19.6%, 3개인 경우 34.7%, 4개인 경우 57.1%이다.

; 샌프란시스코 규칙

수축기 혈압 90mmHg 이하, 호흡 곤란, 울혈성 심부전의 과거력, 심전도 이상(동 리듬 이외, 이전 심전도와 변화), 헤마토크리트 30% 이하 중 어느 것도 인정되지 않는 경우에는 입원 정밀 검사를 하지 않아도 된다.

폐색전증, 대동맥 박리의 부정에는 D-다이머 측정이 유효하다고 알려져 있다.

; 심인성 실신

: 심박출량 감소로 뇌 혈류가 감소하여 발생하는 실신. 원인 질환은 많으며, 동결절 기능 부전 증후군, 방실 차단, 상심실성 빈맥, 심실 빈맥, 심정지, 대동맥판 협착증, 비대성 심근증, 급성 심근 경색, 팔로 사징, 좌심방 점액종 등이 있다.

; 혈관성 실신

: 급성 대동맥 박리나 복부 대동맥류 파열, 폐색전증 등으로 발생한다. 대동맥 박리나 복부 대동맥류 파열은 통증이나 신체 검사 등으로 특징지어지지만, 폐색전증의 진단은 에피소드가 특징적이지 않으면 진단이 어렵다. 그러나 폐색전증의 14%는 실신이 첫 증상이라는 데이터도 있다. 만약 D-다이머의 신속 키트가 있다면 진단이 용이해진다. 급성 대동맥 박리, 정맥 혈전 색전증에서 D-다이머의 민감도는 100%이다. 즉, 음성이면 이러한 질환을 거의 부정할 수 있다.

2. 4. 기타 원인

실신의 원인은 크게 세 가지 범주로 나뉜다. 심장 또는 혈관 관련, 반사성 (신경 매개), 기립성 저혈압이다.[4] 심장 및 혈관 문제는 약 10%의 원인이며 가장 심각할 수 있고, 신경 매개성 실신이 가장 흔하다.[4]- 혈관억제실신은 미주신경 활성 증가로 느린맥(서맥)과 혈압 저하가 나타나 발생한다.

- 신경심장탓실신은 심장내막기계수용체가 활성화되어 혈관 확장과 느린맥(서맥)을 유발하여 발생한다.

- 운동유발실신은 운동 중 실신이 유발되는 경우이다.

- 배뇨실신은 소변을 보다가 실신이 발생하는 것이다.

- 기립성 저혈압으로 인한 실신은 장기간 서 있거나 누운 자세에서 갑자기 일어설 때 잘 발생한다.

실신은 뇌혈류 자동조절 기전 실패로 인한 전반적인 대뇌혈류저하로 발생한다.[4]

실신에는 유전적 요소도 있다. 최근 연구에서 실신 및 기절의 첫 번째 위험 유전자 위치가 확인되었다. 염색체 2q31.1에 위치한 주요 유전자 변이는 ZNF804A 유전자 하류 약 250kb에 있는 유전자 간 변이이며, ZNF804A 발현에 영향을 미친다.[7]

동방 결절 기능 부전은 동방 결절 기능 부전으로, 서맥과 빈맥이 교대로 나타나며 심장 박동 사이에 긴 휴지기(무수축)가 나타나기도 한다.[19]

아담스-스토크스 증후군은 완전 또는 불완전한 심장 차단으로 인한 발작과 함께 발생하는 심장성 실신이다. 깊고 빠른 호흡, 약하고 느린 맥박, 최대 60초까지 지속될 수 있는 호흡 정지 등의 증상이 나타난다.

쇄골하 동맥 도절 증후군은 쇄골하 동맥 근위부 협착(좁아짐) 및/또는 폐쇄로 인해 척추 동맥 또는 내흉 동맥에서 혈액의 역류(반대 방향)로 인해 발생한다.[19] 영향을 받는 쪽(주로 왼쪽) 팔 사용 시 실신, 현기증, 감각 이상 등의 증상이 나타난다.

대동맥 박리 (대동맥 파열) 및 심근증 또한 실신을 유발할 수 있다.[23]

베타 차단제와 같은 다양한 약물이 서맥 유발성 실신을 유발할 수 있다.[21]

폐색전증은 혈관을 막아 실신을 유발할 수 있으며, 응급실 내원 환자의 1% 미만에서 나타난다.[24]

뇌 산소 공급 혈액 부족으로 중추 허혈 반응이 유발된다.[8] 뇌졸중과 일과성 허혈 발작이 대표적인 예시이다. 추골동맥 일과성 허혈 발작은 진정한 실신을 유발할 수 있다.[19]

갑작스러운 허혈성 에피소드는 호흡계가 반응하는 속도보다 빠르게 진행될 수 있다.[19] 창백한 피부, 빠른 호흡, 메스꺼움, 사지 쇠약(특히 다리) 등의 전형적인 실신 증상이 나타난다.[8] 허혈이 강하거나 오래 지속되면 사지 쇠약이 붕괴로 진행된다.[8] 피부 색소 침착이 거의 없는 사람은 에피소드 시작 시 얼굴에서 모든 색이 빠져나가는 것처럼 보일 수 있다.[8]

상부 척수 또는 하부 뇌 동맥 질환은 혈액 공급 감소 시 실신을 유발할 수 있다. 목을 젖히거나 혈압을 낮추는 약물 사용 시 발생할 수 있다.[19]

발작과 실신은 구별하기 어려울 수 있다. 두 가지 모두 갑작스러운 의식 소실로 나타나며, 경련성 움직임이 나타나거나 나타나지 않을 수 있다. 실신 시 움직임은 발작보다 짧고 불규칙하다.[20] 무운동 발작은 강직-간대성 움직임 없이 갑작스러운 자세 긴장 상실로 나타날 수 있다. 장기간 발작 후 상태가 없으면 실신을 나타낸다. 머리 손질 실신과 같은 희귀 형태는 원인이 알려져 있지 않다.

지주막하 출혈은 실신을 유발할 수 있으며, 갑작스럽고 심한 두통이 동반되기도 한다. 파열된 동맥류나 머리 외상으로 발생할 수 있다.[26]

열 실신은 열 노출로 인한 혈액량 감소와 말초 혈관 확장으로 발생한다.[27] 더운 환경에서 격렬한 운동 중 자세 변화는 뇌 혈류 감소로 이어질 수 있다.[27] 기립성 실신과 같이 저혈압(낮은 혈압) 관련 실신과 밀접하게 관련되어 있다.[19]

일부 심리적 상태(불안 장애, 신체 증상 장애, 전환 장애)는 실신과 유사한 증상을 유발할 수 있다.[19]

저혈당은 실신의 드문 원인이 될 수 있다.[29]

기면증은 실신과 유사하게 갑작스러운 의식 소실로 나타날 수 있다.[19]

발증 기전에 따라 실신은 크게 3가지로 분류된다.[51][52]

기립성 저혈압, QT 연장 증후군, 서맥을 일으키는 약물 등이 실신 원인이 될 수 있다.

- 기립성 저혈압 유발 약물: α 차단제, 질산염, 이뇨제, 강압제, 항파킨슨병 치료제, 수면제, 항정신병약, 항우울제, 항불안제 등

- QT 연장 증후군 유발 약물: Ⅰa 항부정맥약, 마크로라이드계 항생제, 삼환계 항우울제, 항알레르기약, 유기 인, 할로페리돌 등

- 서맥 유발 약물: 디기탈리스, β 차단제, 칼슘 채널 차단제 등

실신의 원인은 다양하여 해외에서는 Syncope Unit이라는 전문 진료 부서를 설치한 병원이 있다. 일본에서는 "실신 외래" 등 전문 외래가 있는 병원도 있지만, 일반적으로 순환기 내과·신경 내과·일반 내과 등에서 진료한다.

3. 진단

의학적 병력, 신체 검사, 그리고 심전도(ECG)는 실신의 근본적인 원인을 파악하는 가장 효과적인 방법이다.[4] 미국 응급의학회와 미국 심장 협회의 가이드라인에 따르면 실신 검사에는 철저한 병력, 기립성 활력 징후를 포함한 신체 검사, 그리고 12-유도 심전도가 포함되어야 한다.[30] 심전도는 비정상적인 심장 리듬, 심장 근육으로의 부적절한 혈류, QT 연장 증후군 및 브루가다 증후군과 같은 기타 전기적 문제를 감지하는 데 유용하다.[4][20] 심장 관련 원인은 또한 종종 전구 증상의 병력이 거의 없다.[4]

사건 후 저혈압과 빠른 심박수는 실혈 또는 탈수를 나타낼 수 있으며, 낮은 혈중 산소 수치는 폐색전증 환자에게서 사건 후에 나타날 수 있다.[4] 일상적인 광범위한 패널 실험실 검사는 2~3% 미만의 결과에서 이상을 감지하므로 권장되지 않는다.[20]

이 초기 검사를 바탕으로 많은 의사들은 검사를 맞춤화하고 위험 계층화 도구를 기반으로 환자가 '고위험', '중간 위험' 또는 '저위험'에 해당하는지 결정한다.[30][31] 이식형 루프 레코더, 기립 경사 검사 또는 경동맥동 마사지와 같은 보다 구체적인 검사는 불확실한 경우에 유용할 수 있다.[4] 컴퓨터 단층 촬영(CT)은 특정 우려 사항이 있는 경우를 제외하고 일반적으로 필요하지 않다.[4]

유사한 증상의 다른 원인으로는 발작, 뇌졸중, 뇌진탕, 낮은 혈중 산소, 낮은 혈당, 약물 중독 및 일부 정신 질환 등이 있다.[4][19] 치료는 근본적인 원인에 따라 다르다.[4] 조사를 거쳐 고위험으로 간주되는 환자는 추가적인 심장 모니터링을 위해 입원할 수 있다.[4][19]

헤모글로빈 수치는 빈혈 또는 실혈을 나타낼 수 있다. 그러나 이것은 실신으로 평가된 사람들의 약 5%에서만 유용했다.[32] 기립 경사 검사는 자율신경 기능 장애(신경성)로 인한 기립성 실신을 유발하기 위해 수행된다. 35세 이상, 이전의 심방 세동, 그리고 사건 중 청색증으로 변하는 것을 포함하여 여러 요인이 심장 관련 원인의 가능성을 높인다.[33]

심전도(ECG)에서 찾아야 할 징후에는 심장 허혈, 부정맥, 방실 차단, QT 연장, PR 간격 단축, 브루가다 증후군, 비후성 폐쇄성 심근증(HOCM)의 징후 및 부정맥성 우심실 이형성증(ARVD/C)의 징후가 포함된다.[34][35]

- HOCM의 징후: 흉부 유도에서 높은 전압, 재분극 이상 및 위로 올라가는 부분이 뭉툭한 넓은 QRS[35]

- ARVD/C의 징후: V1에서 V3 유도의 T파 역위 및 엡실론파[35]

사람들의 20%에서 50%가 비정상적인 심전도를 가지고 있는 것으로 추정된다. 그러나 심전도는 심방 세동, 심장 차단, 또는 새롭거나 오래된 심장 마비를 식별할 수 있지만 일반적으로 실신의 근본적인 원인에 대한 확실한 진단을 제공하지 않는다.[36] 때로는 홀터 모니터가 사용될 수 있다. 이것은 장기간의 일상 활동 동안 착용자의 심장 리듬을 기록할 수 있는 휴대용 심전도 장치이다.[8][37] 실신은 일반적으로 명령에 의해 발생하지 않으므로 홀터 모니터는 실신 에피소드 동안 심장 활동에 대한 더 나은 이해를 제공할 수 있다. "일상적인 검사"에서 두 번 이상의 실신 에피소드가 있고 진단이 없는 사람들에게는 삽입형 심장 모니터가 사용될 수 있다.[37] 이 장치는 28~36개월 동안 지속되며 흉부 위쪽 피부 바로 아래에 삽입된다.

심장 초음파 검사와 허혈 검사는 초기 평가 및 심전도 검사 결과가 진단을 내리지 못하는 경우 권장될 수 있다. 단순 실신 환자(발작이 없고 신경학적 검사 결과가 정상인 경우)의 경우 일반적으로 컴퓨터 단층 촬영이나 자기 공명 영상이 필요하지 않다.[38][39]

마찬가지로, 실신의 원인으로 경동맥 질환을 식별한다는 전제하에 경동맥 초음파 검사를 사용하는 것 역시 권장되지 않는다.[40] 경동맥 문제는 실신의 원인이 될 가능성이 낮다.[40] 또한 뇌파 검사(EEG)는 일반적으로 권장되지 않는다.[41] 우려되는 병력이나 증상을 보이는 환자의 경우 복부 대동맥류를 배제하기 위해 병상에서 초음파 검사를 수행할 수 있다.[29]

실신은 대뇌 피질 전체 또는 뇌간의 혈류가 순간적으로 차단되는 병태에서 발생한다. 빈도로는 대부분이 순환기 질환이다. 뇌혈관 장애, 특히 TIA에 의한 것은 매우 드물다. 이는 해부학적으로 설명할 수 있다. 대뇌 피질 전체의 혈류를 차단하려면 뇌를 관류하는 4개의 혈관(좌우 내경동맥과 추골동맥)을 동시에 차단해야 한다. 혈관 병변에서는 이는 매우 가능성이 낮다.

예외적으로 뇌저동맥이 차단된 경우에는 실신을 일으킬 수 있다. 증상이 의식 장애만으로는 TIA의 진단 기준을 충족할 수 없다. 뇌저동맥 영역의 TIA의 경우에는 의식 소실 전후에 신경 탈락 증상(대개 복시, 편마비, 소뇌 실조, 뇌 신경 소견)이 나타나는 것이 일반적이다.

실신에서 특히 위험한 것은 치명적 부정맥, 즉 심실세동이나 심실빈맥이 일과성으로 발생한 경우이다. 치명적 부정맥에 의한 실신은 정말 순간적으로 일어나므로 받기를 할 수 없다. 따라서 안면 외상 등의 합병증이 보이면 꼼꼼하게 심장 질환을 찾아야 한다.

실신 환자를 진료할 때는 반드시 실신의 원인 검색(대개는 부정맥이 원인이므로 우선 심전도, 필요하다면 부정맥의 원인이 되는 심장 질환을 검색)과 외상 검색을 동시에 해야 한다. 특히 두부 타박에서는 넥 칼라로 고정하고 필요하다면 JATEC 프로토콜에 따라 대처한다. 미약하게나마 존재하는 뇌혈관성 실신의 경우에는 실신 후 두통이나 마비 등의 증상이 동반되는 경우가 많다. 이러한 신경학적 이상이나 두부 외상을 인정하는 경우에는 두부 CT도 시행할 가치가 있지만 루틴으로는 특별히 필요하지 않다.

중요한 정보로는 병력에 통증, 악심, 설사, 토혈, 하혈, 멜레나 등이 있는지, 바이탈 사인의 움직임, 안검 결막의 빈혈, 경동맥 협착음, 심잡음, 직장 진찰에 의한 잠혈 등이 있다. 검사로는 일반적인 검사 외에 혈당, 래피드 체크, 트로포닌 T, D-다이머를 측정하는 것이 바람직하다. 혈액 가스에서 대사성 산증이 없다는 것은 경련과의 감별이 된다.

응급실에서는 34%나 되는 실신의 원인이 불명으로 되어 있다고 한다. 엄격한 원인 분석이 어려운 경우에는 중대한 질환의 선별 검사를 수행하는 경우가 있다. 이때 중요시하는 실신의 원인은 크게 4가지로 나뉘며, 심혈관성 실신, 기립성 실신(특히 출혈, 탈수, 빈혈), 혈관 미주 신경 반사성 실신, 약물성 실신이다. 이러한 원인의 선별 검사로는 심전도, 혈구 계산, 임신 반응이 자주 사용된다.

실신 환자는 중대한 부정맥이 있을 가능성이 있으므로 원칙적으로는 입원이 필요하다. 그러나 신경성 실신, 기립성 저혈압, 음주 시의 실신, 심인성 실신으로 진단이 내려지면 그대로 귀가시킬 수 있다. 또한 이러한 진단만으로는 예후가 변하지 않는다(간과하지 않는다면). 고령자의 경우에는 면밀한 정밀 검사가 필요할 수도 있으므로, 입원을 염두에 두는 것이 안전하다고 여겨진다.

4. 감별 진단

병력, 신체 검사, 심전도(ECG)는 실신의 근본 원인을 파악하는 가장 효과적인 방법이다. 미국 응급의사협회와 미국 심장 협회의 지침에서는 철저한 병력, 기립 활력소를 이용한 신체 검사, 12리드 ECG를 포함한 실신 정밀 검사를 권장한다.[19] ECG는 비정상적인 심장 박동, 심장 근육으로의 혈류 불량, 긴 QT 증후군, 브루가다 증후군과 같은 기타 전기적 문제를 감지하는 데 유용하다. 심장 관련 원인은 전구증상의 병력이 거의 없는 경우가 많다. 사건 후 낮은 혈압과 빠른 심박수는 혈액 손실이나 탈수를 나타낼 수 있으며, 폐색전증이 있는 사람들의 경우 사건 이후 낮은 혈중 산소 수치가 나타날 수 있다. 일반적인 광범위한 패널 실험실 테스트는 결과의 2~3% 미만에서 이상을 발견하므로 권장되지 않는다.[19]

이러한 초기 정밀 검사를 바탕으로 많은 의사들은 테스트를 맞춤화하고 위험 계층화 도구를 기반으로 환자가 '고위험', '중간 위험', '낮은 위험'에 해당하는지 여부를 결정한다. 불확실한 경우에는 이식형 루프 레코더, 경사 테이블 테스트, 경동맥동 마사지와 같은 보다 구체적인 테스트가 유용할 수 있다. 컴퓨터 단층촬영(CT)은 특별한 문제가 없는 한 일반적으로 필요하지 않다. 고려해야 할 유사한 증상의 다른 원인으로는 발작, 뇌졸중, 뇌진탕, 저혈당, 약물 중독, 일부 정신 질환 등이 있다.[19] 치료는 근본 원인에 따라 다르다. 조사 결과 고위험군으로 간주되는 사람들은 심장에 대한 추가 모니터링을 위해 병원에 입원할 수 있다.

헤모글로빈 수치는 빈혈이나 혈액 손실을 나타낼 수 있다. 그러나 이는 실신 평가를 받은 사람 중 약 5%에게만 유용했다. 기립성 실신(신경성)으로 인한 이차적인 기립성 실신을 유발하기 위해 기울기 테이블 테스트가 수행된다. 35세 이상, 이전 심방세동, 사건 중 파란색으로 변하는 등 여러 가지 요인으로 인해 심장 관련 원인이 발생할 가능성이 높다.[19]

실신을 유발하거나 실신과 유사한 증상을 보이는 다른 질환들이 있다. 발작과 실신은 구별하기 어려울 수 있다. 두 가지 모두 종종 갑작스러운 의식 소실로 나타나며, 경련성 움직임이 나타나거나 나타나지 않을 수 있다. 실신 시의 움직임은 일반적으로 발작보다 짧고 불규칙하다.[20] 무운동 발작은 강직-간대성 움직임 없이 갑작스러운 자세 긴장 상실로 나타날 수 있다. 장기간의 발작 후 상태가 없는 것은 무운동 발작보다는 실신을 나타낸다. 머리 손질 실신과 같은 일부 희귀 형태는 원인이 알려져 있지 않다.

지주막하 출혈은 실신을 유발할 수 있다. 종종 이것은 갑작스럽고 심한 두통과 동반된다. 파열된 동맥류나 머리 외상의 결과로 발생할 수 있다.[26]

열 실신은 열 노출로 인해 혈액량 감소와 말초 혈관 확장으로 발생한다.[27] 특히 더운 환경에서의 격렬한 운동 중 자세 변화는 뇌로의 혈류 감소로 이어질 수 있다.[27] 이는 기립성 실신과 같이 저혈압과 관련된 실신의 다른 원인과 밀접하게 관련되어 있다.[19]

일부 심리적 상태(불안 장애, 신체 증상 장애, 전환 장애)는 실신과 유사한 증상을 유발할 수 있다.[19] 여러 심리적 중재가 가능하다.[28]

저혈당은 실신의 드문 원인이 될 수 있다.[29]

기면증은 실신과 유사하게 갑작스러운 의식 소실로 나타날 수 있다.[19] 실신과 유사한 증상을 보이는 다른 질환으로는 발작, 저혈당, 특정 유형의 뇌졸중, 발작성 에피소드가 있다.[19][42] 이러한 질환들은 "실신"처럼 보일 수 있지만, 뇌로의 혈류 감소로 인한 갑작스럽고 가역적인 의식 소실이라는 실신의 엄격한 정의에는 부합하지 않는다.[19]

실신의 진단·치료 가이드라인 2012년 개정판[51]에서는 아래와 같이 감별이 필요하다고 제시한다.

5. 관리

실신 관리는 근본적인 원인을 치료하는 데 중점을 두지만, 모든 경우의 절반에서 원인이 불분명하여 어려움이 따른다.[43] 이러한 진단의 모호성을 해결하기 위해 여러 위험 계층화 도구가 개발되었다. 비정상적인 심전도(ECG) 판독, 울혈성 심부전 병력, 급성 심장사 가족력, 호흡 곤란, 헤마토크릿(HCT) 수치가 30 미만, 저혈압, 출혈 증상이 있는 사람은 추가 평가 및 모니터링을 위해 입원해야 한다.[43] 심장 질환 병력이 없고, 설명되지 않은 급사 가족력이 없으며, 정상적인 심전도 및 초기 평가를 받은 젊은 사람의 미주 신경성 또는 기립성 실신과 같은 저위험 사례는 일차 진료 의사의 후속 관찰을 위해 퇴원할 수 있다.[20]

미주 신경성 및 기립성(저혈압) 실신의 급성 치료는 환자를 바닥에 눕히고 다리를 약간 올리거나, 앞으로 구부리고 머리를 무릎 사이에 두어 최소 10~15분(가급적 1시간 이내) 동안 뇌로 혈액을 되돌리는 것이다. 만성 실신 환자의 경우, 치료는 기절 유발 요인을 인식하고 기절 방지 기술을 배우는 데 중점을 둔다.[9] 현기증, 메스꺼움, 차갑고 끈적끈적한 피부와 같은 경고 징후가 나타나면, 손가락을 주먹으로 쥐고 팔에 긴장을 주며 다리를 꼬거나 허벅지를 함께 쥐어짜는 역압 방법을 사용하여 증상을 예방할 수 있다. 증상이 지나간 후에는 수면을 취하는 것이 좋다. 반복적인 실신 증상을 겪는 사람들은 생활 방식을 바꾸는 것이 중요하다. 의식 상실이 심각하게 위험한 상황(중장비 조작, 상업용 조종사 등)을 피하는 것이 효과적이다.

실신이 유발 사건 없이 자주 발생하는 경우, 기저 심장 질환의 징후일 수 있다.[37] 심장 질환으로 인한 실신은 미주 신경성 실신보다 치료법이 훨씬 정교하며, 정확한 심장 원인에 따라 심장 박동기, 이식형 제세동기를 사용할 수도 있다.[37]

샌프란시스코 실신 규칙은 실신의 심각한 원인에 대한 위험이 더 높은 사람들을 선별하기 위해 개발되었다. 고위험군은 울혈성 심부전, 헤마토크릿 수치가 30% 미만, 심전도 이상, 호흡 곤란 또는 수축기 혈압이 90 mmHg 미만인 사람이다.[44] 그러나 샌프란시스코 실신 규칙은 후속 연구에서 검증되지 않았다.[45][37]

캐나다 실신 위험 점수는 퇴원이 가능한 저위험군 환자를 선택하는 데 도움을 주기 위해 개발되었다.[30] 캐나다 실신 위험 점수가 0 미만인 경우 30일 이내에 심각한 부작용 발생 위험이 2% 미만으로 나타난다.[30] 이는 부정적인 사건을 예측하는 데 있어 기존 실신 위험 점수와 심장 바이오마커를 결합한 것보다 더 효과적인 것으로 나타났다.[30]

6. 역학

일반 인구에서 1,000명당 18.1~39.7건의 실신 에피소드가 발생한다. 발생률은 10~30세 사이에서 가장 높다. 이는 젊은 성인 인구에서 미주신경성 실신의 높은 발생률 때문일 가능성이 높다. 노년층은 기립성 실신 또는 심장성 실신을 겪을 가능성이 더 높다.[4]

실신은 매년 1,000명 중 약 3~6명에게 영향을 미친다. 노인과 여성에게서 더 흔하게 나타난다.[5] 응급실 방문 및 입원 환자의 2~5%가 실신을 이유로 한다.[5] 80세 이상의 여성의 절반과 의대생의 3분의 1이 인생에서 최소 한 번의 실신을 경험했다고 한다.[5]

일반 시민을 대상으로 한 프래밍햄 연구에 따르면 26년 동안 실신 경험이 있는 사람은 남성 3.0%, 여성 3.5%였다. 2000년대 중반 자료에서 실신의 원인으로는 반사성(36 - 62%), 심인성(10 - 30%), 기립성(2 - 24%), 뇌혈관성(1%)으로 알려져 있다.

7. 예후

응급실에 실신으로 내원한 환자 중 약 4%가 30일 이내에 사망했다.[4] 그러나 예후는 근본적인 원인에 따라 크게 달라진다.[6] 상황 실신은 사망 또는 불리한 결과의 위험을 증가시키지 않는다.[37] 심장성 실신은 비심장성 실신보다 예후가 더 나쁘다.[46] 불량한 결과와 관련된 요인으로는 심부전 병력, 심근 경색 병력, 심전도 이상, 심계항진, 출혈 징후, 운동 중 실신, 고령 등이 있다.[37]

심혈관성 실신은 1년 후 급사의 위험이 18~33%에 달하기 때문에 가장 중요한 원인 중 하나이다. 심혈관성 실신을 배제할 수 없는 경우 입원이 필요할 수 있다. 심혈관성 실신의 적색 신호(red flag)는 다음과 같다.

- 전구 증상(신경 탈락 증상 등)이 없는 5초 이내의 의식 소실

- 앙와위 발증, 노작 시 발증

- 실신 전에 흉통, 두근거림, 호흡 곤란이 동반된 경우

- 65세 이상

- 심장 질환의 위험 또는 심부전이 있는 경우

- 급사의 가족력

- 심전도 이상

심전도 이상에는 심실성 부정맥, MobizⅡ형 및 Ⅲ도 방실 블록, 허혈성 변화, QT 연장 증후군, 서맥성 심방 세동, 각 차단, WPW 증후군 등이 있으며, 비특이적인 ST 변화는 포함하지 않는 경우가 많다. 위험 평가로는 예후 분석인 OESIL 위험 점수와 입원 적응을 결정하는 샌프란시스코 규칙이 알려져 있다.

; OESIL 위험 점수

'''65세 이상, 과거 병력에서 심장 질환, 전구 증상 없음, 심전도 이상 있음'''이 각각 위험 요인이 되며, 그 수에 따라 생존율이 달라진다. 해당 항목이 0개인 경우 1년 후 사망률 0%, 1개인 경우 0.8%, 2개인 경우 19.6%, 3개인 경우 34.7%, 4개인 경우 57.1%이다.

; 샌프란시스코 규칙

수축기 혈압 90mmHg 이하, 호흡 곤란, 울혈성 심부전의 과거력, 심전도 이상(동 리듬 이외, 이전 심전도와 변화), 헤마토크리트 30% 이하 중 어느 것도 인정되지 않는 경우에는 입원 정밀 검사를 하지 않아도 된다.

폐색전증, 대동맥 박리의 부정에는 D-다이머 측정이 유효하다고 알려져 있다.

8. 사회 문화

여성의 실신은 빅토리아 시대 영국과 그 시대를 현대적으로 묘사하는 작품에서 흔한 표현 또는 고정관념이었다.

실신과 실신 전조는 젊은 운동선수에게 흔하게 나타난다. 1990년, 미국의 대학 농구 선수 행크 개더스는 TV 중계된 대학 농구 경기 중 갑자기 쓰러져 사망했다.[47] 그는 몇 달 전 경기 중에도 실신한 적이 있었다. 당시 그는 운동 유발성 심실 빈맥 진단을 받았다. 그는 경기 당일에 처방된 약을 복용하지 않았다는 추측이 있었다.[46]

실신 발작은 주로 미국 남부와 카리브해에서 보고되는 문화 관련 증후군이다.

참조

[1]

논문

Neurocardiogenic syncope

[2]

논문

Aromatherapy for Procedural Anxiety in Pain Management and Interventional Spine Procedures: A Randomized Trial

[3]

논문

Genome-wide association study identifies locus at chromosome 2q32. 1 associated with syncope and collapse

2019

[4]

논문

Syncope: risk stratification and clinical decision making

2014-04

[5]

논문

Epidemiology of syncope/collapse in younger and older Western patient populations

2013

[6]

논문

Epidemiological studies on syncope – a register based approach

2013-08

[7]

논문

Genome-wide association study identifies locus at chromosome 2q32. 1 associated with syncope and collapse

2019

[8]

웹사이트

Syncope Information Page {{!}} National Institute of Neurological Disorders and Stroke

https://www.ninds.ni[...]

2020-01-23

[9]

논문

Diagnosis and treatment of neurally mediated syncope.

2002-05

[10]

웹사이트

Why do Some People Faint at the Sight of Blood?

http://webarchive.lo[...]

2015-08-15

[11]

웹사이트

Swoon at the Sight of Blood? Why the sight of blood might make you faint – and what you can do about it.

https://web.archive.[...]

2015-08-15

[12]

논문

Human brain evolution and the 'Neuroevolutionary Time-depth Principle:' Implications for the Reclassification of fear-circuitry-related traits in DSM-V and for studying resilience to warzone-related posttraumatic stress disorder

http://cogprints.org[...]

2006-07

[13]

논문

Vagal sensory neurons mediate the Bezold–Jarisch reflex and induce syncope

2023-11-09

[14]

논문

What causes fainting? Scientists finally have an answer

https://www.nature.c[...]

2023-11-01

[15]

논문

The Bezold-Jarisch reflex revisited: Clinical implications of inhibitory reflexes originating in the heart

1983-01

[16]

논문

A. Uber die physiologischen Wirkungen des essigsauren Veratrines

1867

[17]

논문

Cardiac manifestations and sequelae of gastrointestinal disorders

http://bjcardio.co.u[...]

2013-05-11

[18]

논문

Cough syncope.

2014-02

[19]

논문

The fainting patient. First and foremost, a meticulous evaluation

2000-08

[20]

논문

Evaluation of Syncope

https://www.aafp.org[...]

2011-09-15

[21]

Textbook

Harrison's Principles of Internal Medicine

The McGraw-Hill Companies

[22]

논문

Sex differences in symptom presentation in acute myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis

https://www.heartand[...]

2011-11-01

[23]

논문

Syncope in acute aortic dissection: diagnostic, prognostic, and clinical implications

2002-10

[24]

논문

Prevalence of pulmonary embolism in patients presenting with syncope. A systematic review and meta-analysis

2017-09

[25]

논문

Operating theatre related syncope in medical students: a cross sectional study

[26]

논문

Sensitivity of Early Brain Computed Tomography to Exclude Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage

2016-03-01

[27]

서적

Tintinalli's Emergency Medicine : A Comprehensive Study Guide, 9e

McGraw-Hill Education LLC

2017

[28]

논문

Vasovagal syncope (the common faint): what clinicians need to know

[29]

논문

Distinguishing Benign Syncope from Life-Threatening Cardiac Causes of Syncope

2005-03-01

[30]

논문

Syncope in the Emergency Department

2019

[31]

논문

Syncope in the Emergency Department

2019

[32]

문서

Grubb (2001) p. 83

[33]

논문

Did This Patient Have Cardiac Syncope?: The Rational Clinical Examination Systematic Review.

2019-06-25

[34]

논문

Review of Important ECG Findings in Patients with Syncope

https://www.aapsus.o[...]

2019-11-11

[35]

논문

ECG Features that suggest a potentially life-threatening arrhythmia as the cause for syncope.

2012

[36]

문서

Grubb (2001) pp. 83–84

[37]

논문

Incidence, etiology and predictors of adverse outcomes in 43,315 patients presenting to the Emergency Department with syncope: An international meta-analysis

2013-07-15

[38]

논문

Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009)

2009-11

[39]

논문

2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope

2017-03

[40]

간행물

Five Things Physicians and Patients Should Question

http://www.choosingw[...]

American Academy of Neurology

2013-08-01

[41]

웹사이트

American Epilepsy Society Choosing Wisely

http://www.choosingw[...]

2018-08-14

[42]

논문

Syncope And Related Paroxysmal Spells

https://www.ncbi.nlm[...]

StatPearls Publishing

2022-07-18

[43]

논문

Incidence, etiology and predictors of adverse outcomes in 43,315 patients presenting to the Emergency Department with syncope: An international meta-analysis

https://www.internat[...]

2013-07-15

[44]

논문

Prospective validation of the San Francisco Syncope Rule to predict patients with serious outcomes

2006-05

[45]

논문

Failure to validate the San Francisco Syncope Rule in an independent emergency department population

2008-08

[46]

논문

Predictors of Short-Term Outcomes after Syncope: A Systematic Review and Meta-Analysis

2018-04-30

[47]

웹사이트

The Syncopal Athlete

https://www.acc.org/[...]

2016-04-29

[48]

웹사이트

失神|KOMPAS

https://kompas.hosp.[...]

慶應義塾大学

2018-12-26

[49]

웹사이트

失神:医師が気にする危ない症状|症状辞典

https://medicalnote.[...]

2018-12-26

[50]

웹사이트

Getting to the heart of a fainting spell

https://www.health.h[...]

2022-08-04

[51]

문서

"[http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2012_inoue_h.pdf 失神の診断・治療ガイドライン] 循環器病の診断と治療に関するガイドライン(2012年改訂版)"

日本循環器学会

[52]

문서

Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope; European Society of Cardiology (ESC); European Heart Rhythm Association (EHRA); Heart Failure Association (HFA); Heart Rhythm Society (HRS).Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J 2009; 30: 2631-2671.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com