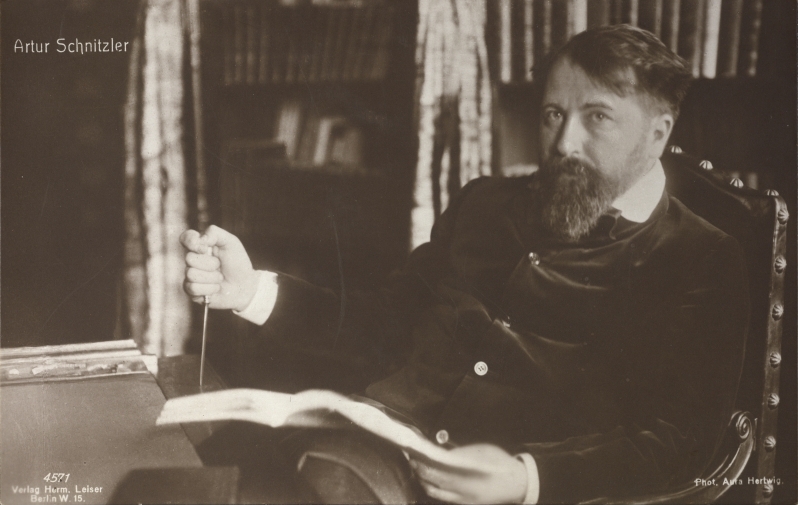

아르투어 슈니츨러

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아르투어 슈니츨러는 1862년 오스트리아 빈에서 태어난 오스트리아의 소설가이자 극작가이다. 빈 대학교에서 의학을 전공하고 의사로도 활동했으나, 작가로 전업하여 희곡, 소설, 단편 소설 등을 발표했다. 그는 인간 내면 심리를 섬세하게 묘사하고 성과 관련된 주제를 다루어 논란을 일으키기도 했다. 주요 작품으로 희곡 《아나톨》, 《윤무》, 소설 《구스틀 소위》, 《프라울라인 엘제》 등이 있으며, 작품은 나치에 의해 금지되기도 했다.

(내용 없음 - 하위 문단에서 상세하게 서술됨)

그는 도시 사람들의 슬프고 어두운 사랑 이야기를 세련된 문체로 나타냈으며, 특히 빈 시민의 감정과 향락의 세계를 날카롭게 그려내어 가장 빈적인 극작가로서 시민들의 사랑을 받았다. 초기에는 희곡을 주로 집필했으며, 후고 폰 호프만슈탈과 교류했다. 프로이트가 '정신적 도플갱어'[4]라 칭할 만큼 인간 심리 묘사에 뛰어났으며, 이는 그의 작품 전반에 나타나는 특징이다. 그의 작품은 마치 진찰실의 의사처럼 냉정한 필치가 느껴진다는 평가도 있다.

2. 생애

2. 1. 출생과 가족 배경

아르투어 슈니츨러는 당시 오스트리아 제국의 수도였던 빈의 레오폴트슈타트(Praterstraße 16번지)에서 태어났다.[20] 그의 아버지는 저명한 후두학자 요한 슈니츨러(1835–1893)였고, 어머니는 빈 의사 필리프 마르크브라이터의 딸인 루이제 마르크브라이터(1838–1911)였다. 부모는 모두 유대계 가문 출신이었다.[2] 아르투어는 네 자녀 중 장남이었으며, 그의 남동생 율리우스 슈니츨러 또한 의사가 되었다.

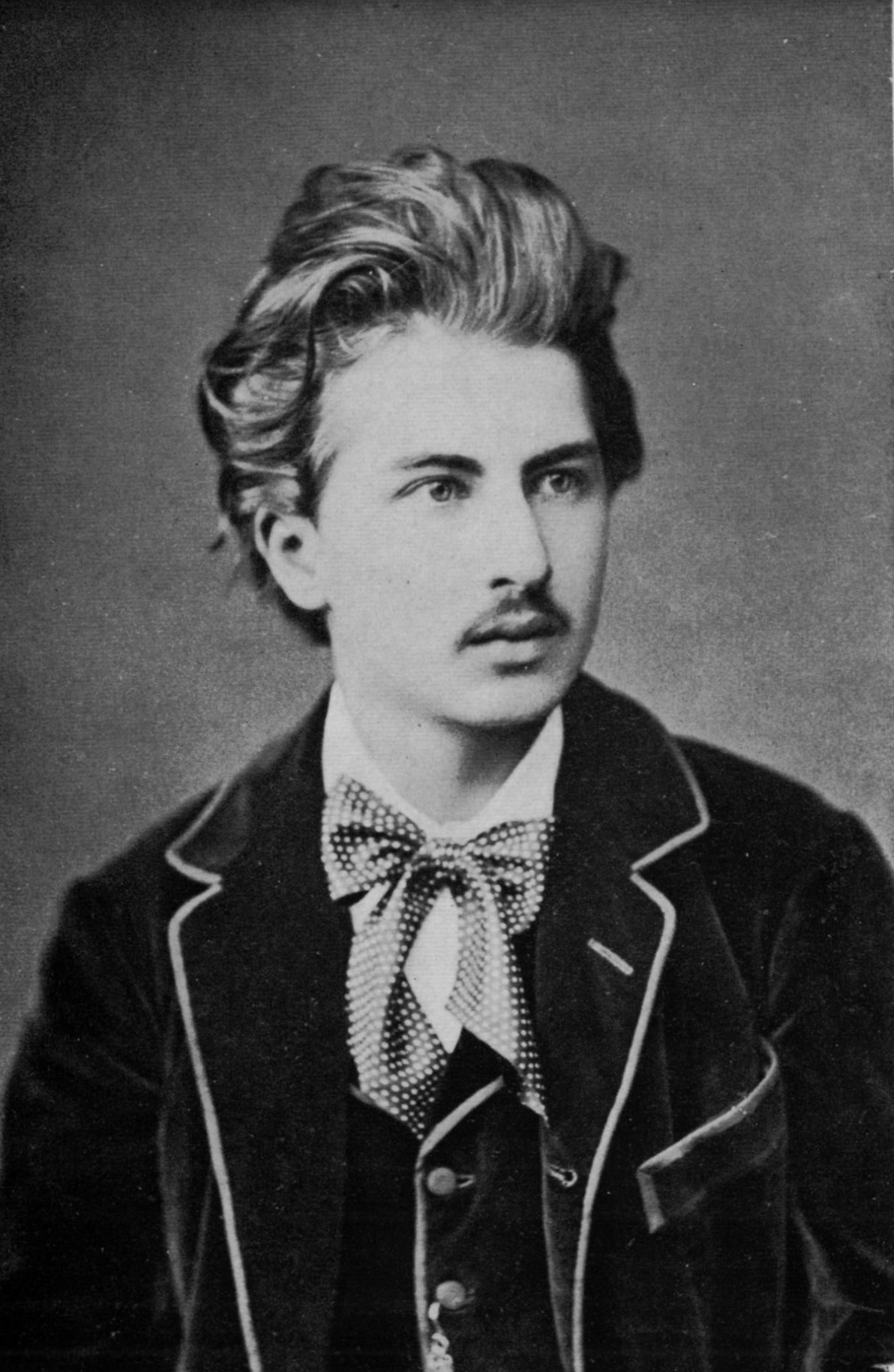

슈니츨러는 1871년부터 1879년까지 왕립 학술 김나지움(Akademisches Gymnasiumde)에 다녔으며, 1879년 우수한 성적으로 졸업(마투라)했다. 이후 빈 대학교에서 의학을 공부하여 1885년 5월 30일 의학 박사 학위를 취득했다.[16] 그는 빈 종합 병원(Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wiende)에서 근무했으며 1893년에는 개인 병원을 개업하기도 했으나, 의학보다는 작가의 길을 선택하여 생애 대부분을 문학 활동에 전념했다.

1903년 8월 26일, 슈니츨러는 21세의 가수이자 배우였던 올가 구스만(1882–1970)과 결혼했다. 그녀 역시 유대인 중산층 가문 출신이었다. 두 사람은 결혼 전인 1902년 8월 9일에 아들 하인리히 슈니츨러(1902–1982)를 낳았고, 1909년에는 딸 릴리(1909-1928)를 낳았다. 그러나 딸 릴리는 1928년에 자살했으며, 슈니츨러 부부는 1921년에 별거했다.

슈니츨러는 1931년 10월 21일 빈에서 뇌출혈로 사망했으며, 빈 중앙 묘지의 구 유대인 구역(Alten Israelitischen Abteilungde)에 안장되었다.

1938년 나치 독일의 오스트리아 병합(Anschluss) 이후, 아들 하인리히는 미국으로 망명했으며 1959년에야 오스트리아로 돌아왔다. 하인리히는 음악가이자 환경 운동가인 미하엘 슈니츨러(1944년 캘리포니아 버클리 출생)의 아버지이다.[3]

2. 2. 학업 및 의사 활동

1871년부터 1879년까지 왕립 학술 김나지움(Akademisches Gymnasiumde)에 다녔으며, 1879년 7월 8일 우수한 성적으로 졸업 시험(마투라)에 합격했다.[16] 이후 빈 대학교에서 의학을 공부하여 1885년 5월 30일 의학 박사 학위(Dr. med.de)를 취득했다.[16] 그의 남동생 율리우스 슈니츨러 또한 의사가 되었다.

1885년부터 1888년까지 비엔나 종합 병원(Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wiende)에서 의사로 근무했으며,[21] 이후 1893년까지는 빈의 폴리클리닉 병원 이비인후과에서 아버지 요한 슈니츨러의 조수로 일했다.[21] 1893년에는 자신의 병원을 개업했으나, 생애 대부분은 작가 활동에 집중했다.

의학 공부와 의사 활동 중에도 문학 창작 활동을 병행했다. 이미 대학 재학 중이던 1880년, 뮌헨의 잡지 《자유신문》(Der freie Landbotede)에 시 〈발레리나의 연가〉(Liebeslied der Ballerinede)를 발표하며 등단했다.[21] 이후에도 《파란 도나우》(Blaue Donaude), 《근대 문학》(Moderne Dichtungde), 프랑크푸르터 차이퉁 (Frankfurter Zeitungde), 문예 잡지 《프라이에 뷔네》(Freie Bühnede) 등 여러 매체에 시와 단편소설을 꾸준히 발표했다.[21]

의학 분야에서는 1889년 『기능적 실어증 및 최면과 암시에 의한 그 치료에 관하여』라는 거의 유일한 의학 전문 서적을 저술했다.[21] 또한 1886년부터 1893년까지 의학 출판에 관여하여 70편 이상의 글을 기고했는데, 대부분은 아버지가 창간한 잡지 《국제 임상 의학 전망》(Internationale Klinische Rundschaude)에 편집자 명의로 게재한 전문 서적 서평이었다.[21]

2. 3. 작가로서의 초기 활동

아르투어 슈니츨러는 의학 공부를 마치고 비엔나 종합 병원에서 의사로 근무했으며, 아버지의 조수로도 일했지만 일찍부터 문학 창작 활동을 시작했다.[21] 대학 재학 중이던 1880년, 뮌헨의 잡지 Der freie Landbote|프라이에 란트보테de에 『Liebeslied der Ballerine|무희의 사랑의 노래de』를 게재하며 등단했다. 이후에도 Blaue Donau|블라우에 도나우de, Moderne Dichtung|모데르네 디히퉁de, 프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁, 잡지 Freie Bühne für modernes Leben|프라이에 뷔네de (이후 Die neue Rundschau|디 노이에 룬트샤우de로 변경) 등 여러 매체에 시와 단편 소설을 꾸준히 발표했다.

의학 분야에서는 『기능적 실어증 및 최면과 암시에 의한 그 치료에 관하여』(1889년)라는 거의 유일한 의학 서적을 저술했으며, 1886년부터 1893년까지는 아버지가 창간한 잡지 『Internationale Klinische Rundschau|국제 임상 의학 전망de』에 주로 서평을 기고하며 의학 출판에도 관여했다.[21] 그러나 점차 문학과 연극에 더 깊이 빠져들었고, 빈의 카페 하우스에서 다른 작가들과 교류하며 도박을 하거나 극장을 자주 드나들었다.[20] 그는 외모가 뛰어나고 사교계에서도 유명했으며, 자유로운 연애를 즐겼다.[20]

1888년, 슈니츨러는 첫 주요 희곡인 『Anatol|아나톨de』을 자비로 출판했다.[18] 이 작품은 7개의 막으로 구성되어 있으며, 겉으로는 쾌락주의자처럼 보이지만 내면에는 염세주의를 품고 있는 빈 상류 사회 청년 '아나톨'이 여러 여성들과 겪는 덧없는 연애와 그의 흔들리는 내면을 섬세하게 묘사했다.[17][18] 1890년에는 당시 16세의 천재 시인으로 주목받던 후고 폰 호프만슈탈을 만났고, 슈니츨러는 그에게서 깊은 인상을 받았다.[28] 호프만슈탈은 슈니츨러의 『아나톨』을 소개하는 아름다운 단시를 써주기도 했다.[28] 슈니츨러는 호프만슈탈, 리하르트 베어-호프만 등과 함께 '청년 빈(Jung-Wien)' 그룹의 일원이 되었으며, 이들은 주로 Café Griensteidl|카페 그린슈타이들de에 모여 교류했다.

『아나톨』은 1893년에 초연되었고, 같은 해 아버지가 사망하자 슈니츨러는 병원을 나와 이너레슈타트의 부르크링 1번지에 개인 진료소를 열었다. 비록 진료소 운영은 활발하지 않았지만, 그는 평생 의학적 관점을 유지했으며[18], 특히 최면술과 심층 심리학에 대한 깊은 관심은 그의 문학 작품에도 큰 영향을 미쳤다.[17] 그의 작품은 주로 세기 전환기 빈을 배경으로 하며, 소위, 의사, 예술가, 저널리스트, 배우와 경박한 멋쟁이 등 당시 빈 사회의 다양한 인물 군상을 통해 인간의 심층 심리를 파고드는 데 주력했다.[16] 특히 교외에서 온 "귀여운 소녀"는 슈니츨러의 트레이드마크처럼 여겨졌고, 이는 후일 비판의 대상이 되기도 했다.

작가로서 본격적인 활동을 시작한 슈니츨러는 여러 중요한 작품을 발표했다. 희곡 『Liebelei|사랑의 유희de』(1895년)는 신분 차이가 있는 남녀 간의 비극적인 사랑 이야기를 다루며 발표 직후 부르크 극장에서 상연되어 큰 호평을 받았다.[20] 이 작품은 평범한 서민 여성의 진실한 사랑과, 유부녀와의 관계로 인해 결국 파멸하는 상류층 남성의 이야기를 통해 당시 사회의 위선과 사랑의 덧없음을 그렸다.[18] 『Der grüne Kakadu|녹색 앵무새de』(1899년)에서는 가상과 현실이 뒤섞이는 기묘한 세계를 무대 위에 펼쳐 보였다.[17]

소설 분야에서는 중편 『Sterben|죽음de』(1895년, 모리 오가이 번역 『미련』)과 단편 『Die Toten schweigen|죽은 자는 침묵한다de』(1897년) 등을 통해 삶의 공허함과 인간 내면의 도덕적 갈등을 섬세하게 묘사했다.[17] 이러한 작품들은 독일 문학에서 보기 드문 심리 소설의 수작으로 평가받는다.[17] 슈니츨러는 정신 질환 자체보다는 사회적 불문율, 성적 금기, 예의범절 등으로 인해 평범한 사람들이 겪는 일상적인 자기기만과 내면의 갈등에 주목했다. 그는 지그문트 프로이트가 정신분석학으로 탐구했던 것처럼, 이성 중심 사회가 억압해 온 인간의 무의식적인 욕망과 충동을 문학을 통해 드러내고자 했다.[16]

1900년에 발표된 희곡 『윤무 (Reigende)』는 10명의 인물이 차례로 등장하며 성적인 만남을 이어가는 파격적인 구성과 내용으로 큰 사회적 파장을 일으켰다. 불륜과 성을 노골적으로 다루었기 때문에 검열에 걸려 상연이 금지되기도 했다.[17][24] 이 작품은 1896년에 이미 완성되었으나, 논란을 예상하여 처음에는 친구들 사이에서 필사본 형태로만 공유되었다.[18] 작품의 예술성에도 불구하고, 지나치게 에로틱하고 풍기를 문란하게 한다는 이유로 오랫동안 공연되지 못했다.[17][25]

같은 해 발표된 단편 소설 『구스틀 소위 (Leutnant Gustlde)』는 독일 문학 최초로 '내적 독백' 기법을 전면적으로 사용한 작품으로 평가받는다.[16][18] 이 기법을 통해 슈니츨러는 등장인물의 의식 흐름과 내면 갈등을 독자에게 생생하게 전달하는 데 성공했다.[18] 작품은 한 장교가 빵집 주인에게 모욕을 당한 뒤 느끼는 고뇌와 심리 변화를 상세히 묘사하는데, 결투를 신청할 수도 없고 명예를 지키기 위해 자살을 고민하다가 빵집 주인의 갑작스러운 죽음 소식에 안도하는 과정을 그렸다. 이는 당시 오스트리아 군대의 명예 규율과 위선을 비판하는 내용을 담고 있어 군부와 보수 언론의 거센 비난을 받았다.[20] 결국 이 작품 때문에 슈니츨러는 1901년 6월 14일부로 예비역 군의관 중위 계급을 박탈당하는 불명예를 겪었다.[20]

슈니츨러는 동시대의 정신분석학 창시자 지그문트 프로이트와도 교류가 있었다. 프로이트는 슈니츨러의 작품이 자신의 정신분석학적 탐구와 유사한 방향성을 지녔다고 인정하며, 문학적 방식으로 인간 내면의 깊은 곳을 꿰뚫어 본다고 칭찬하는 편지를 보내기도 했다.[18] 그러나 프로이트는 슈니츨러를 만나는 것을 의도적으로 피했는데, 그 이유로 슈니츨러에게서 자신의 도플갱어를 보는 듯한 두려움을 느꼈기 때문이라고 편지에서 밝힌 바 있다.[29]

2. 4. 결혼과 가정생활

1903년 8월 26일, 슈니츨러는 유대인 중산층 가문 출신으로 당시 21세였던 배우 겸 가수 올가 구스만(1882–1970)과 결혼했다.[2] 일부 자료에 따르면, 올가 구스만은 결혼 전 4년간 슈니츨러의 연인이었다고 한다.[20] 두 사람 사이에는 결혼 전인 1902년 8월 9일(다른 자료에서는 8월 2일[20])에 이미 아들 하인리히 슈니츨러(1902–1982)가 태어난 상태였다.[2] 1909년에는 딸 릴리(Lili)가 태어났으나, 안타깝게도 1928년에 스스로 생을 마감했다.[2] 슈니츨러 부부는 1921년부터 별거에 들어갔다.[2]

슈니츨러 사후인 1938년, 나치 독일에 의한 안슐루스가 일어나자 아들 하인리히는 미국으로 망명길에 올랐고, 1959년이 되어서야 오스트리아로 돌아올 수 있었다.[2][3] 하인리히는 음악가이자 환경 운동가로 활동한 미하엘 슈니츨러의 아버지이기도 하다. 미하엘 슈니츨러는 1944년 미국 캘리포니아주 버클리에서 태어나 1959년 부모를 따라 빈으로 이주했다.[3]

2. 5. 만년과 죽음

1903년 8월 26일, 슈니츨러는 유대인 중산층 가문 출신의 21세 배우이자 가수였던 올가 구스만(1882–1970)과 결혼했다. 두 사람 사이에는 결혼 전인 1902년 8월 9일에 태어난 아들 하인리히(1902–1982)와 1909년에 태어난 딸 릴리가 있었다. 하지만 딸 릴리는 1928년 스스로 목숨을 끊었고, 슈니츨러 부부는 1921년에 별거했다.

슈니츨러는 1931년 10월 21일 빈에서 뇌출혈로 사망했다. 그는 1931년 10월 23일 빈 중앙 묘지( Wiener Zentralfriedhofde )의 구 유태인 구역 1번 문( Alten Israelitischen Abteilungde )에 안장되었다.

1938년 안슐루스 이후 그의 아들 하인리히는 미국으로 망명했고, 1959년이 되어서야 오스트리아로 돌아올 수 있었다. 하인리히는 음악가이자 환경 운동가인 미하엘 슈니츨러의 아버지이다. 미하엘 슈니츨러는 1944년 미국 캘리포니아 버클리에서 태어나 1959년 부모와 함께 빈으로 이주했다.[3]

슈니츨러가 남긴 방대한 자료들은 그의 사후에도 빈 자택에 보관되어 연구에 활용되었다. 그러나 1938년 3월 안슐루스 직전, 나치 독일의 위협을 피해 이 자료들은 국외로 옮겨져 영국 케임브리지 대학교 도서관에 보관되었다. 1960년대 초, 아들 하인리히 슈니츨러의 지시에 따라 케임브리지 대학교의 슈니츨러 유고는 37롤 분량의 마이크로필름으로 제작되어 미국의 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(UCLA)와 뉴욕주 빙엄턴의 국제 아르투어 슈니츨러 연구 협회(IASRA), 그리고 독일의 알베르트 루드비히 대학교 프라이부르크(프라이부르크 대학교)로 이관되었다. 현재 프라이부르크 대학교에는 슈니츨러 아카이브가 있다.

2. 6. 유산과 망명

슈니츨러는 1931년 10월 21일 빈에서 뇌출혈로 사망했다. 그의 유고는 사망 후에도 대부분 빈 자택에 그대로 보관되어 학술적으로 이용되었다. 그러나 1938년 3월 나치 독일의 오스트리아 병합(안슐루스) 직전에 슈니츨러의 유고 자료들은 파시즘의 위협을 피해 국외로 옮겨졌고, 영국의 케임브리지 대학교 도서관이 새로운 보관 장소가 되었다.

안슐루스 이후 그의 아들 하인리히 슈니츨러(1902–1982) 역시 미국으로 망명을 떠나야 했으며, 1959년이 되어서야 오스트리아로 돌아올 수 있었다.[3] 하인리히는 음악가이자 환경 운동가인 미하엘 슈니츨러의 아버지이기도 하다. 미하엘 슈니츨러는 1944년 캘리포니아주 버클리에서 태어나 1959년 부모와 함께 빈으로 이주했다.[3]

한편, 케임브리지 대학교에 보관된 슈니츨러 유고는 1960년대 초, 아들 하인리히 슈니츨러의 지시에 따라 37롤 분량의 마이크로필름으로 제작되었다. 이 마이크로필름 자료는 미국의 두 연구 기관인 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(UCLA)와 뉴욕주 빙엄턴의 국제 아르투어 슈니츨러 연구 협회(IASRA), 그리고 독일의 알베르트 루드비히 대학교 프라이부르크(프라이부르크 대학교)로 이관되었다. 현재 프라이부르크 대학교에는 슈니츨러 아카이브가 정비되어 있다.

3. 작품 세계

오랫동안 슈니츨러는 도나우 왕정의 퇴폐를 묘사하는 작가로 여겨졌으며, 그의 모든 작품이 당시 빈의 세기말적 분위기를 담고 있어 풍속 묘사가나 오락 문학 작가로 평가절하되기도 했다. 이는 그의 작품이 사회 비판적 요소를 담고 있지만, 구체적인 사회 변혁을 직접적으로 추구하지는 않는다는 인식 때문이었다.

1914년까지 그의 희곡은 오토 브람(Otto Brahm)의 연출로 빈 부르크테아터뿐만 아니라 베를린 극장에서도 가장 많이 상연된 작품군에 속했다. 1931년 사망할 때까지 '멸망한 사회의 연대기 작가'로 평가받았는데, 이는 그가 후기에 단편소설 창작으로 방향을 돌렸기 때문이기도 하다.

1960년경 연극 감독인 아들 하인리히 슈니츨러의 노력으로 슈니츨러 문학의 르네상스가 시작되었다. 그는 사회 전통의 압박, 소외, 고독, 자유와 헌신, 거짓과 실제 사이의 갈등을 예리하게 분석하는 작가로 재평가되었으며, 체호프와 같은 위대한 인간 묘사가 중 한 사람으로 인식되었다.

그의 작품은 세기말 빈을 배경으로 사랑과 죽음, 성(性), 사회적 위선, 반유대주의 등 다양한 주제를 다루었으며, 때로는 노골적인 묘사나 비판적 시각으로 논란을 일으키기도 했다. 초기 대표 희곡으로는 《아나톨》, 《연애의 참맛》 등이 있으며, 논란을 일으킨 《윤무》, 내적 독백 기법을 사용한 소설 《구스틀 소위》 등도 유명하다. 만년에는 소설 창작에 더 집중했다.

슈니츨러는 17세부터 사망 이틀 전까지 방대한 양의 일기를 남겼는데, 여기에는 그의 사생활과 당대 사회상이 기록되어 있다.

3. 1. 주요 주제와 특징

그는 도시 사람들의 슬프고 어두운 사랑 이야기를 세련된 문체로 나타냈으며, 특히 빈 시민의 감정과 향락의 세계를 날카롭게 그려 가장 빈적인 작가로 평가받았다. 작품 활동 초기에는 주로 희곡을 집필했으며, 프로이트의 정신분석학적 기법을 작품에 활용했다.[4] 프로이트는 슈니츨러가 자신과 같은 지향점을 가지고 인간 내면을 진단한다고 평가하며 그를 자신의 '정신적 도플갱어'로 여기기도 했다.[29] 그는 등장인물의 심층 심리 묘사에 힘썼으며,[16] 독일 문학사상 처음으로 내적 독백 기법을 도입한 『구스틀 소위』(Leutnant Gustl|로이트난트 구스틀de)[16][18]나 의식의 흐름 기법을 사용한 『프라울라인 엘제』(Fräulein Else|프로일라인 엘제de)[6] 등을 통해 인물의 내면과 심리적 갈등을 깊이 있게 탐구했다.

슈니츨러 자신은 "나는 사랑과 죽음에 대해 쓴다. 그 외에 무슨 주제가 있겠는가?"[7]라고 말했듯, 그의 작품은 주로 사랑과 죽음, 그리고 성(性)의 문제를 중심적으로 다룬다. 그는 경묘하고 감각적인 작품 속에서 성 문제를 뚜렷하게 통찰했으며, 노골적인 성적 묘사로 인해 종종 논란의 대상이 되었다. 대표작 『아나톨』(1893)은 표면적으로는 쾌락주의자이지만 심층에는 염세주의를 품고 있는 상류 청년의 덧없는 연애 유희를 다루며,[17][18] 『연애의 참맛』(Liebelei|리벨라이de)(1895)에서는 하층 계급 여성과 귀족 남성 간의 비극적 사랑을 통해 사회 계급과 사랑, 죽음의 문제를 그렸다.[18] 희곡 『윤무』(Reigen|라이겐de)(1900년)는 열 쌍의 인물들이 성행위 전후의 모습을 보여주는 파격적인 구성과 대담한 성 묘사로 인해 검열을 통과하지 못하고 상연이 금지되었으며,[17][24] 작가에게 '포르노 작가'라는 낙인을 찍게 만들었다.[5] 이 작품을 둘러싼 논란에는 반유대주의적 비난도 포함되어 있었다.[5]

성 문제 외에도, 그는 사회적 관습과 위선, 진실과 허구의 문제(『초록 앵무새』(Der grüne Kakadu|데어 그뤼네 카카두de), 1899), 반유대주의 비판(『베른하르디 박사』(Professor Bernhardi|프로페소어 베른하르디de), 1912; 『자유로 가는 길』(Der Weg ins Freie|데어 베크 인스 프라이에de), 1908), 군대 명예 규율의 허상(『구스틀 소위』(Leutnant Gustl|로이트난트 구스틀de), 1900) 등 당대 사회의 다양한 문제들을 예리하게 포착했다. 『구스틀 소위』는 오스트리아군의 명예 규율을 비판적으로 묘사했다는 이유로 군 당국의 반발을 사 슈니츨러가 예비역 장교 계급을 박탈당하는 결과를 낳기도 했다.[20] 그는 사회 전통의 압박, 소외, 고독, 자유와 헌신 사이의 갈등, 거짓과 실제에 대한 인간 내면의 갈등을 분석하는 작가로 평가받는다. 정신의 병적인 상태보다는 사회적 불문율, 성적 금기, 예의범절 등으로 인해 평범한 사람들이 겪는 일상적인 자기기만과 내면의 모습에 주목했으며,[16] 이성과 진보를 내세우는 사회가 억압해 온 금기들을 문학을 통해 드러내고자 했다.[16]

작품의 주된 배경은 세기말의 빈이며, 등장인물은 주로 의사, 예술가, 저널리스트, 배우, 군인, 경박한 멋쟁이, 그리고 '귀여운 소녀'(süßes Mädel|쥐세스 메델de)로 불리는 중하층 계급 여성 등 당시 빈 사회의 전형적인 인물들이다. 슈니츨러는 이들의 심리를 '진찰실의 의사처럼 냉정한 필치'로 묘사했다는 평을 듣는다.

초기에는 도나우 왕정의 퇴폐를 묘사하는 풍속 작가나 오락 문학가로 평가절하되기도 했으나, 1960년대 아들 하인리히 슈니츨러의 노력 등으로 재평가가 이루어지면서 사회 비판적 시각과 인간 심리에 대한 깊은 통찰력을 지닌 작가로 인정받게 되었다. 그는 체호프와 비견될 만한 위대한 인간 묘사가로 여겨진다. 그러나 그의 작품은 유대인이라는 점과 비판적인 내용 때문에 나치 정권 하에서 '유대인 쓰레기'라고 불렸으며, 1933년 베를린 분서 때 다른 유대인 작가들의 작품과 함께 불태워졌다.[8]

슈니츨러는 주로 단막극이나 단편 소설과 같은 짧은 형식을 선호했으며, 초단편 소설 분야에서도 뛰어난 면모를 보였다. 장편 소설로는 제1차 세계 대전 이전 빈 사회를 묘사한 『자유로 가는 길』(Der Weg ins Freie|데어 베크 인스 프라이에de)과 『테레제』(Therese|테레제de) 등이 있다.

3. 2. 반유대주의에 대한 비판

슈니츨러의 작품은 노골적인 성적 묘사로 인해 종종 논란의 대상이 되었지만, 반유대주의에 대한 강한 비판적 입장 역시 중요한 논쟁점이었다. 이는 특히 그의 희곡 ''교수 베른하르디''와 소설 ''자유로 가는 길''에서 두드러진다. 슈니츨러 자신은 유대인이었으나, 그의 작품에서 명확하게 유대인으로 묘사된 주인공은 ''교수 베른하르디''와 ''프라울라인 엘제'' 등 소수에 불과하다.

''교수 베른하르디''(1912)는 빈의 한 병원을 배경으로, 유대인 의사가 임종을 앞둔 환자를 가톨릭 사제로부터 보호하려다 반유대주의적 공격에 직면하는 사건을 다룬다.[18] 이 작품은 슈니츨러의 주요 희곡 중 성적인 주제를 직접적으로 다루지 않는 드문 사례이다. 1908년에 발표된 그의 첫 장편소설 ''자유로 가는 길''은 당시 빈 사회에 만연했던 반유대주의를 정면으로 다루며, 다양한 유형의 유대인들의 삶을 묘사했다.[20] 이 소설은 완성까지 수년이 걸렸으며, 마르틴 부버, 테오도어 헤르츨, 지그문트 프로이트와 같은 당대 사상가들의 영향이 나타난다.[20] 슈니츨러는 40세가 넘어서면서 자신의 유대인 정체성을 작품에 더욱 적극적으로 반영하기 시작했다.[18]

초기 작품인 소설 ''구스틀 중위''(1900)는 주인공과 군대의 경직된 명예 규율을 비판적으로 그려냄으로써, 당시 고조되던 반유대주의 분위기 속에서 슈니츨러가 예비역 장교 신분을 박탈당하는 계기가 되기도 했다. 또한, 소설 ''프라울라인 엘제''(1924)에서는 젊은 유대인 여성 주인공의 성적 심리를 의식의 흐름 기법으로 섬세하게 묘사했는데, 이는 오토 바이닝거 등이 제기한 유대인에 대한 부정적이고 논쟁적인 고정관념에 반박하려는 의도로 해석될 수 있다.[6]

한편, 성적인 내용을 다룬 연극 ''원무(Reigen)''가 공개된 후에는 포르노 작가라는 비난과 함께 격렬한 반유대주의적 공격에 시달려야 했다.[5] 1921년 베를린 초연 당시에는 공서양속 위반 혐의로 기소되어 상연 허가가 취소되는 사태까지 벌어졌다.[25]

슈니츨러의 이러한 반유대주의 비판과 사회 비판적 시각은 결국 나치 정권의 탄압으로 이어졌다. 아돌프 히틀러는 그의 작품을 "유대인 쓰레기"라고 매도했으며, 나치 치하의 오스트리아와 독일에서 그의 모든 작품은 금서로 지정되었다. 1933년 요제프 괴벨스가 주도한 베를린 분서갱유 당시, 슈니츨러의 저작들은 알베르트 아인슈타인, 카를 마르크스, 프란츠 카프카, 지그문트 프로이트, 슈테판 츠바이크 등 다른 유대인 지식인들의 작품과 함께 불길에 던져졌다.[8]

3. 3. 내면 심리 묘사와 새로운 기법

슈니츨러는 작품 활동 초기에 주로 희곡을 집필했으며, 후고 폰 호프만슈탈과 친구였고, 스스로 자신의 “정신적 도플갱어”라고 칭했던 프로이트의 정신분석학적 기법을 많이 사용했다.[29][18] 프로이트는 슈니츨러가 자신과 같은 지향점을 가지고 있으면서도, 정신분석 기법 없이 직관과 자기 성찰을 통해 인간의 내면을 깊이 이해한다고 평가하며 그를 높이 평가했다.[4][18] 그러나 프로이트는 슈니츨러를 만나는 것을 꺼렸는데, 마치 자신의 분신(도플갱어)을 만나는 듯한 두려움을 느꼈기 때문이라고 편지에 쓰기도 했다.[29]

슈니츨러는 정신의 병적인 상태보다는 사회적 불문율, 성적 금기, 예의범절 등으로 인해 평범한 사람들이 겪는 일상적인 자기 기만과 그 속의 내면 심리를 포착하는 데 더 큰 관심을 두었다.[16] 그는 이성과 진보를 중시하는 사회가 억압해 온 금기들을 문학 작품을 통해 드러내고자 했으며, 인간이 평소 의식하지 못하는 무의식적인 힘이 존재함을 보여주었다.[16] 그의 작품은 마치 의사가 환자를 진찰하듯 냉정한 필치를 보이는 경우가 많다.

특히 슈니츨러는 1900년 단편 소설 구스틀 소위(''Leutnant Gustl'')를 통해 독일 문학사상 처음으로 ‘내적 독백’ 기법을 도입했다.[16][18] 이 기법을 통해 등장인물의 심리적 갈등을 더욱 깊고 직접적으로 독자에게 전달하는 데 성공했다.[18] 이 작품은 빵집 주인에게 모욕을 당한 장교가 명예 규범과 신분 차이 사이에서 고뇌하다가, 빵집 주인의 갑작스러운 죽음 소식에 안도하는 내면을 생생하게 그렸다.[20] 그러나 오스트리아군의 명예를 실추시켰다는 이유로 군부와 보수 언론의 비난을 받았고, 결국 슈니츨러는 1901년 6월 14일 예비역 군의관 중위 계급을 박탈당했다.[20] 이는 당시 고조되던 반유대주의 분위기와 무관하지 않은 것으로 해석된다.

그의 소설 프라울라인 엘제(''Fräulein Else'', 1924) 역시 젊은 여성 주인공의 의식의 흐름 서술을 통해 비극으로 끝나는 도덕적 딜레마를 보여주는 대표적인 작품이다. 일각에서는 이 작품이 젊은 유대인 여성의 성적 주체성을 묘사함으로써, 당시 오토 바이닝거 등이 제기한 유대인에 대한 편견적 비판에 반박하려는 의도를 가졌을 수 있다고 본다.[6]

슈니츨러의 작품은 노골적인 성적 묘사와 반유대주의에 대한 강한 반대 입장 때문에 종종 논란의 대상이 되었다.[4] 그의 희곡 윤무(''Reigen'', 1900년)는 열 쌍의 인물들이 성행위 전후의 모습을 보여주는 파격적인 내용으로 인해 상연 금지 처분을 받기도 했으며, 슈니츨러는 '포르노 작가'라는 비난과 함께 반유대주의적 공격에 시달려야 했다.[17][24][5] 그는 "나는 사랑과 죽음에 대해 쓴다. 그 외에 무슨 주제가 있겠는가?"[7]라고 말하며 자신의 작품 세계를 설명하기도 했다.

슈니츨러는 희곡 외에도 소설, 특히 단편소설과 초단편 소설 장르에 능숙했으며, "녹색 넥타이"("Die grüne Krawatte")와 같은 작품에서 그 면모를 보여주었다. 그의 작품들은 아돌프 히틀러와 나치 정권에 의해 "유대인 쓰레기"로 낙인찍혀 오스트리아와 독일에서 금서가 되었고, 1933년 나치 서적 소각 당시 베를린 등지에서 불태워졌다.[8]

3. 4. 논란과 검열

슈니츨러의 작품은 종종 논란의 대상이 되었는데, 이는 그의 노골적인 성적 묘사와[4] 반유대주의에 대한 강한 반대 입장 때문이었다. 그의 극작품 ''교수 베른하르디''와 소설 ''자유로 가는 길'' 등에서 이러한 반유대주의 비판적 입장이 나타났다. 슈니츨러 자신도 유대인이었으나, 그의 작품에서 명확하게 유대인으로 묘사된 주인공은 <교수 베른하르디>와 <프라울라인 엘제> 등 소수에 불과했다.

그의 연극 ''원무(Reigen)''는 10쌍의 인물이 성행위 전후의 모습을 보여주는 내용으로, 1896년에 쓰여졌으나 검열을 우려하여 처음에는 사본 형태로만 배포되었다.[18] 이 작품은 성을 대담하게 다루어 에로틱하다는 이유로 풍기문란을 조장한다는 비판을 받았고, 상연이 금지되기도 했다.[17][25] 공개 후 슈니츨러는 포르노 작가로 낙인찍혔으며, 작품에 대한 격분은 강한 반유대주의적 비난으로 이어지기도 했다.[5]

1900년에 발표한 단편 소설 ''구스틀 중위(Leutnant Gustl)''는 독일 문학 최초로 내적 독백 기법을 도입한 작품이었으나,[16][18] 오스트리아군의 명예 규율과 군인을 비판적으로 묘사했다는 이유로 문제가 되었다.[20] 빵집 주인에게 모욕을 당하고 자살까지 고민하는 장교의 내면을 그린 이 작품으로 인해, 슈니츨러는 군의 위신을 훼손했다는 비난을 받고 1901년 6월 14일자로 예비역 군의관 중위 계급을 박탈당했다.[20] 이는 당시 고조되던 반유대주의 분위기와 무관하지 않다는 시각이 있다.

후일 아돌프 히틀러는 슈니츨러의 작품을 "유대인 쓰레기"라고 비난했으며, 나치 정권 하에서 그의 작품은 오스트리아와 독일에서 금서로 지정되었다. 1933년 요제프 괴벨스가 주도한 분서 당시 베를린 등지에서 그의 책들은 알베르트 아인슈타인, 카를 마르크스, 프란츠 카프카, 지그문트 프로이트, 슈테판 츠바이크 등 다른 유대인 저자들의 작품과 함께 불태워졌다.[8]

4. 작품 목록

아르투어 슈니츨러는 희곡과 소설 분야에서 많은 작품을 남겼으며, 이 중 다수가 한국어로도 번역되어 소개되었다. 그의 작품은 빈의 세기말 분위기와 복잡한 인간 심리를 섬세하게 그려낸 것으로 평가받는다.

한국어로 번역된 대표적인 작품으로는 희곡 아나톨, 윤무, 초록 앵무새 등이 있으며, 소설로는 《꿈의 노벨레》, 《테레제, 어느 여인의 일대기》, 《엘제 양》 등이 있다. 슈니츨러의 전체 작품 활동과 주요 작품에 대한 자세한 목록 및 설명은 아래 희곡과 소설 섹션에서 확인할 수 있다.

4. 1. 희곡

그는 도시 사람들의 슬프고 어두운 사랑 이야기를 세련된 문체로 표현했으며, 특히 빈 시민의 감정과 향락의 세계를 날카롭게 그려내어 가장 빈(Wien)적인 극작가로 평가받았다. 작품 활동 초기에는 주로 희곡을 집필했으며, 프로이트의 정신분석학적 기법을 작품에 활용한 것으로 알려져 있다.오랫동안 도나우 왕정의 퇴폐와 당시 빈의 세기말적 분위기를 묘사하는 작가로 여겨져, 그의 작품은 풍속 묘사나 오락 문학으로 평가절하되기도 했다. 이는 그의 작품이 무대를 사회 비판의 장으로 삼으면서도 구체적인 사회 변혁을 추구하지는 않는다는 인식 때문이었다.

1914년까지 그의 희곡은 오토 브람(Otto Brahm)의 연출로 빈 부르크테아터뿐만 아니라 베를린 극장에서도 자주 상연되는 인기작이었다. 그러나 만년에는 소설 집필에 집중하면서 희곡 작가로서의 명성은 다소 가려졌다. 1960년대에 이르러 연극 감독인 아들 하인리히 슈니츨러의 노력으로 그의 작품이 재조명받기 시작했다. 이후 사회적 압박, 소외, 고독, 자유와 헌신, 거짓과 진실 사이의 갈등을 예리하게 분석한 작가로 재평가받으며, 체호프와 같은 위대한 인간 묘사가로 인정받게 되었다.

그의 작품은 의사가 환자를 진단하듯 냉정한 필치를 특징으로 한다. 대표작으로는 1893년 작 아나톨(Anatol)이 있으며, 이는 무책임하고 경박한 멋쟁이 남성들의 에피소드를 다룬 연작 형식이다. 1895년 작 사랑의 유희(Liebelei)는 더 어두운 분위기로, 하층 계급 여성이 자신과 장난으로 연애하던 귀족 남성이 다른 문제로 결투에서 죽자 절망하여 자살하는 이야기를 다룬다. 그의 희곡은 경쾌하고 감각적이면서도 성(性) 문제를 깊이 통찰하는 특징을 보이지만, 초록 앵무새(Der grüne Kakadu, 1899)처럼 진실과 허구의 문제를 다루거나, 베른하르디 교수(Professor Bernhardi, 1912)처럼 빈 병원의 반유대주의 사건을 소재로 삼기도 했다. 그 외 주요 희곡으로 원무(Reigen, 1897)와 광대한 영토(Das weite Land, 1911) 등이 있다.

다음은 슈니츨러의 주요 희곡 목록이다.

4. 2. 소설

슈니츨러는 만년에 희곡보다 소설 창작에 더 집중했으며[25], 이를 통해 세기말 빈의 사회상과 인간 내면을 깊이 있게 탐구했다. 그의 소설은 지그문트 프로이트가 스스로 "정신적 도플갱어"라고 칭했을 만큼[29], 정신분석학적 통찰을 바탕으로 한 섬세한 심리 묘사가 특징이다.[18][26]특히 그는 단편 소설에서 뛰어난 역량을 보였는데, 1900년 발표한 《구스틀 소위》(Leutnant Gustlde)에서 내적 독백 기법을 효과적으로 사용하여 인물의 의식 흐름을 생생하게 포착했다.[18] 이 기법은 이후 1924년작 《엘제 양》(Fräulein Elsede)에서도 성공적으로 활용되어, 성욕 억압으로 인한 여성의 히스테리를 다루며 등장인물의 미묘한 심리 변화를 섬세하게 그려냈다는 평가를 받는다.[18][17] 《그리스 무용수》(Die griechische Tänzerinde, 1902) 역시 질투라는 감정을 심층적으로 분석한 심리 소설이다.[17]

슈니츨러는 소설을 통해 당시 빈 사회의 문제점, 특히 반유대주의를 정면으로 다루기도 했다. 그의 첫 장편소설인 《열린 길》(Der Weg ins Freiede, 1908)은 20세기 초 빈의 다양한 사회 계층과 만연했던 반유대주의 분위기를 배경으로, 여러 유형의 유대인들의 모습을 그렸다.[20] 이 작품은 마르틴 부버, 테오도어 헤르츨, 지그문트 프로이트 등 당대 사상가들의 영향을 받은 것으로 알려져 있다.[20]

그 외에도 슈니츨러는 다양한 주제를 소설로 형상화했다. 중편 《베아테 부인과 그녀의 아들》(Frau Beate und ihr Sohnde, 1913)에서는 리비도를, 《카사노바의 귀향》(Casanovas Heimfahrtde, 1918)에서는 인간의 노년을, 《꿈의 노벨레》(Traumnovellede, 1926)에서는 꿈과 현실의 교차라는 주제를 탐구했다.[17] 장편소설 《테레제, 어느 여인의 일대기》(Therese. Chronik eines Frauenlebensde, 1928)는 한 여성의 일생을 연대기 형식으로 그리면서 어머니에 의한 아동 학대와 그로 인한 트라우마라는 무거운 주제를 다루었다.[17][27]

슈니츨러는 17세부터 죽기 이틀 전까지 방대한 양의 일기를 남겼는데, 이는 그의 사후인 1981년에 출판되어 작가의 내면세계와 당대 사회를 이해하는 중요한 자료가 되고 있다.[30]

다음은 슈니츨러의 주요 소설 작품 목록이다.

5. 한국에 미친 영향 및 한국의 관점

주어진 원본 자료는 주로 일본 서적 목록으로 구성되어 있어, 아르투어 슈니츨러가 한국에 미친 영향이나 한국의 관점을 구체적으로 파악하기 어렵다. 해당 자료만으로는 이 섹션에 기술할 내용을 찾을 수 없다.

5. 1. 한국에서의 번역 및 연구

주어진 원본 자료에는 아르투어 슈니츨러 작품의 한국 내 번역 및 연구 현황에 대한 정보가 포함되어 있지 않다. 해당 자료는 주로 일본에서의 번역 및 연구 상황을 다루고 있다. 따라서 현재 제공된 정보만으로는 '한국에서의 번역 및 연구' 섹션을 작성할 수 없다.5. 2. 한국 사회와의 연관성

슈니츨러의 『꿈 이야기』는 스탠리 큐브릭 감독의 유작이 된 영화 『아이즈 와이드 셧』의 원작 소설로 유명해졌지만, 그 이전부터 그의 작품은 영화화되었다. 첫 번째 영화는 1914년의 『연애 삼매』였으며, 이후 막스 오퓔스 감독 등에 의해 영화화되기도 하였다.참조

[1]

뉴스

This day, May 15, in Jewish history

https://web.archive.[...]

2014-05-18

[2]

서적

The Road to The Open (JC Verite European Classics Book 1) – Kindle edition by Arthur Schnitzler, J. Chakravarti, Horace Samuel. Literature & Fiction Kindle eBooks @ Amazon.com.

https://www.amazon.c[...]

2014-06-01

[3]

웹사이트

Michael Schnitzler - Musician and Conservationist

https://web.archive.[...]

2012-01-25

[4]

웹사이트

Schnitzler's hidden manuscripts explored

http://www.research-[...]

[5]

웹사이트

Arthur Schnitzler scandal

http://www.virtualvi[...]

[6]

논문

Race, Sex and Character in Schnitzler's ''Fräulein Else''

2001

[7]

서적

Vienna : a cultural history

Oxford University Press

2009

[8]

웹사이트

Arthur Schnitzler

https://web.archive.[...]

Kuusankoski Public Library

[9]

뉴스

Arthur Schnitzler archive formally acquired by Cambridge University

https://www.theguard[...]

2015-11-01

[10]

뉴스

Fall Schnitzler: "Aufgewühlte" Nachfahren

https://kurier.at/ku[...]

2015-01-18

[11]

연극

Dalliance

1986-05-27

[12]

연극

Sweet Nothings

2010-02-25

[13]

연극

The Blue Room

1998-09-22

[14]

연극

Undiscovered Country

1979-06-20

[15]

서적

Afterword to Late Fame

2014

[16]

서적

ウィーン世紀末文学選

1989

[17]

웹사이트

コトバンク「シュニッツラー」

https://kotobank.jp/[...]

[18]

서적

池内(1995)

[19]

서적

原(1995)

[20]

서적

P.ホフマン(2014)

[21]

논문

Laryngologie und Literatur: Die Familie Schnitzler-Hajek

Verlag Kaden, Heidelberg

2008-06-01

[22]

서적

森本(1992)

[23]

서적

森本(1992)

[24]

서적

倉田(2006)

[25]

서적

森(1998)

[26]

서적

池内(1995)

[27]

서적

加藤(1997)

[28]

서적

P.ホフマン(2014)

[29]

서적

檜山(1995)

[30]

서적

岡野(2011)

[31]

서적

吉中(2014)

[32]

서적

吉中(2014)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com