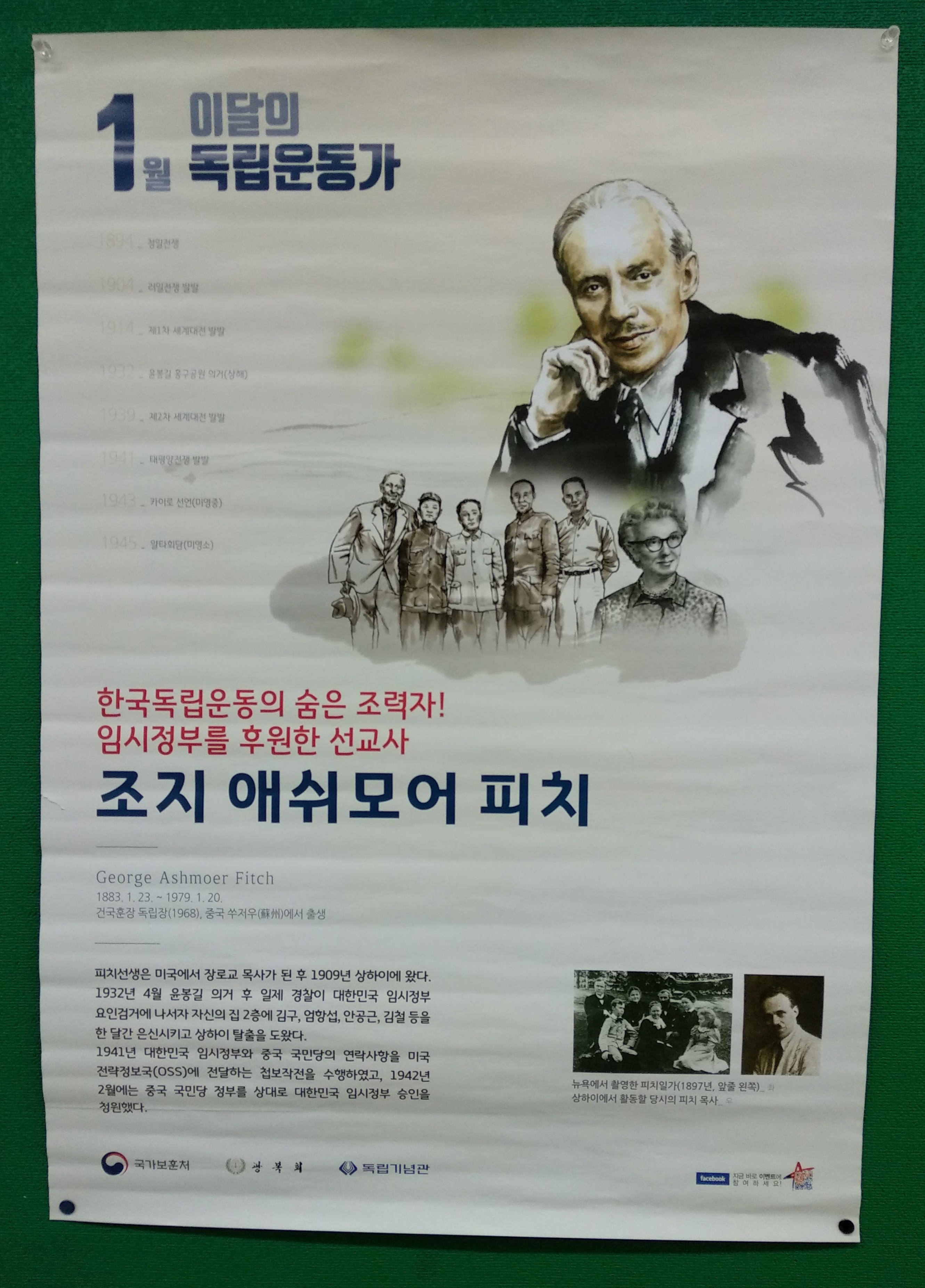

조지 애시모어 피치

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조지 애시모어 피치는 중국에서 태어난 미국인 선교사이자 교육자이며, 난징 대학살 당시 난징 안전지대 국제 위원회 이사로서 민간인 보호에 헌신했다. 그는 한국 독립운동을 지원했으며, 대한민국 정부로부터 문화훈장과 건국훈장을 받았다. 피치는 YMCA에서 활동했으며, 난징 대학살의 참상을 알리는 데 기여했고, 이후 한국과 대만에서 활동하다가 1979년 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 콜럼비아 신학대학원 동문 - 윌리엄 린튼

윌리엄 린튼은 미국 남장로회 선교사로 일제강점기 조선에서 교육 및 의료 선교 활동에 헌신하며 군산영명학교, 전주신흥고등학교, 기전여학교 교장을 역임했고 3.1운동의 실상을 알렸으며 신사참배 거부로 추방 후 광복 후 돌아와 대전대학을 설립하고 초대 학장을 지냈으며 대한민국 정부는 그의 공로를 인정하여 건국훈장을 수여했다. - 뉴욕 유니언 신학교 동문 - 호머 헐버트

호머 헐버트는 미국의 교육자이자 선교사이자 언론인이자 역사학자이자 독립운동가로서, 육영공원 교사로 한국과 인연을 맺은 후 한글 연구 및 보급, 한국 역사와 문화 알리기, 고종의 외교 특사 활동, 헤이그 특사 파견 지원 등 대한제국의 독립을 위해 헌신했으며 대한민국 건국훈장 독립장을 추서받았다. - 뉴욕 유니언 신학교 동문 - 강원용

강원용은 함경남도 출신의 개신교 목사이자 사회운동가로, 경동교회 설립과 대화문화 아카데미 창설을 통해 한국 사회의 민주화와 인권 신장에 기여했으며, 언론, 사회, 종교 등 다양한 분야에서 활동했다.

2. 초기 생애 및 교육

조지 애시모어 피치는 1883년 1월 23일 중국 장쑤성 쑤저우에서 장로교 선교사 부모님 사이에서 태어났다.[1][2] 그를 포함한 모든 형제자매는 중국에서 태어났으며, 이후 교육을 받기 위해 미국으로 건너갔다가 다시 선교 활동을 위해 중국으로 돌아왔다.[2] 피치 역시 1900년에 교육을 위해 미국으로 돌아왔으며,[2] 오하이오의 우스터 칼리지와 뉴욕의 유니언 신학대학원, 컬럼비아 대학교 등에서 수학했다.[1][2]

2. 1. 출생과 가계

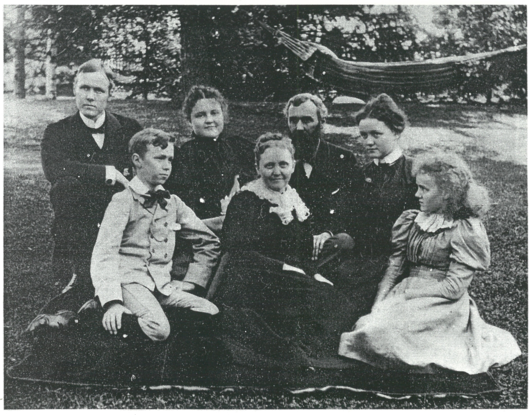

피치는 1883년 1월 23일, 중국 장쑤성 쑤저우에서 태어났다. 그는 장로교 선교사 조지 필드 피치(George Field Fitch, 1845–1923)와 메리 맥렐란 피치(Mary McLellan Fitch, 1848–1918) 부부의 4남매 중 막내였다.[1][2] 아버지 조지 필드 피치는 费启鸿|페이치훙중국어이라는 중국 이름을 사용했다. 형제자매로는 로버트 페리스(司徒華林|쓰투화린중국어; 1873–1954), 메리 엘리엇(1875–?), 재닛 그리즐월드(1878–1945), 앨리스(1884–1971)가 있었다. 피치를 포함한 모든 형제자매는 중국에서 태어났다.[2]피치의 부모는 1870년 11월 5일에 중국에 도착하여 상하이와 쑤저우의 기독교 공동체에서 활동했다.[2] 아버지는 미국 장로교 선교회의 중국 지부 회장을 역임했다. 피치 부부는 매주 수요일마다 성경 공부 모임을 열어 쑨원, 탕샤오이, 왕충후이 등 저명한 중국 인사들과 교류했다.[2]

피치의 부모는 중국에서 활동하는 동안 윤치호, 여운형 등 한국의 기독교인들과도 교류했다. 피치 부부의 한국에 대한 관심은 초기에는 종교적인 차원이었으나, 일제강점기가 시작된 1910년 한일 병합 이후에는 한국 독립운동을 적극적으로 지원하기 시작했다.[2] 예를 들어 1919년에는 안창호와 대한민국 임시 정부가 대한적십자사를 재건하는 것을 도왔다. 이는 1909년 일제에 의해 일본 적십자사에 강제 통합되었던 대한적십자사를 되살리는 중요한 활동이었다.[2] 또한 직접적인 지원뿐 아니라, 1918년 11월 28일 여운형에게 미국의 유력 인사인 찰스 리처드 크레인을 소개해주는 등 인적 네트워크를 통해 독립운동을 지원하기도 했다. 그러나 피치 부부의 이러한 활동은 일본 정부의 분노를 사 수십 년간 감시 대상이 되었다.[2]

2. 2. 부모의 선교 활동과 한국과의 인연

피치의 부모는 1870년 11월 5일에 중국에 도착하여 당시 상하이와 쑤저우의 기독교 공동체에서 활동했다.[2] 피치의 아버지는 미국 장로교 선교회의 중국 지부 회장을 역임했다. 그들은 매주 수요일마다 성경 공부 모임을 열었는데, 이 모임을 통해 쑨원, 탕샤오이, 왕충후이를 포함한 저명한 중국 인사들과 교류했다.[2]피치의 부모는 중국에 머무는 동안 한국 기독교인들과도 관계를 맺었다. 대표적인 인물로는 윤치호와 여운형 등이 있다. 처음에는 주로 종교적인 관심에서 시작되었으나, 1910년 일본이 한국을 공식적으로 식민지화한 일제강점기 이후에는 한국 독립 운동가들을 돕기 시작했다.[2] 예를 들어, 1919년에는 안창호와 대한민국 임시 정부가 대한 적십자사를 재건하는 것을 지원했다. 본래의 대한 적십자사는 1909년에 일본 적십자사에 강제로 흡수된 상태였다.[2] 또한 직접적인 지원 외에도, 한국인들에게 중요한 인물들과의 연결을 주선하기도 했다. 1918년 11월 28일에는 여운형에게 찰스 리처드 크레인을 소개해 준 것이 그 예이다. 그러나 이러한 활동은 일본 정부의 분노를 샀고, 이로 인해 피치 가족은 수십 년 동안 일본 정부의 감시를 받게 되었다.[2]

2. 3. 미국 유학과 학위

피치와 그의 형제들은 교육을 받기 위해 모두 미국으로 돌아왔으며, 이후 선교사로 활동하기 위해 다시 중국으로 갔다. 피치는 1900년 교육을 받기 위해 미국으로 돌아왔다.[2] 그는 1906년 오하이오주의 우스터 칼리지(College of Wooster)를 졸업했으며, 1909년 뉴욕의 유니언 신학대학원(Union Theological Seminary)에서 신학사 학위를 받았다. 그는 이 시기 컬럼비아 대학교(Columbia University)에서도 공부했다.[1][2]피치가 취득한 주요 학위는 다음과 같다.

1906년 우스터 대학교에서 문학사 학위를 취득한 후, 뉴욕의 유니온 신학교에 입학했다. 그는 1906년부터 1907년까지 리버뷰 육군 사관학교의 군목으로 처음 공식적인 직무를 시작했으며, 그 후 뉴욕 시의 제일 장로교회에서 부목사로 일했다.[1]

3. 제2차 세계 대전 이전의 경력

1909년 장로교회에서 안수를 받았고, 같은 해 12월 25일 중국 상하이에 도착하여 YMCA 간사로 활동을 시작했다.[1][2] 1912년에는 만주와 시베리아를 거쳐 모스크바로 가는 여행 중 잠시 한국을 방문했다.

1923년 2월, 아버지의 사망으로 잠시 미국으로 돌아왔는데, 이때 배에는 김마리아를 비롯한 한국 독립운동가들도 함께 있었다. 이 무렵 그의 아내 제럴딘 타운센드는 장제스의 아내인 쑹메이링과 친한 친구가 되었다.[2]

3. 1. 한국 독립운동 지원

피치의 부모는 상하이와 쑤저우에서 활동하며 윤치호, 여운형 등 한국 기독교인들과 교류했다. 이들의 한국에 대한 관심은 처음에는 종교적이었으나, 1910년 일제강점기가 시작되자 한국 독립 운동가들을 돕기 시작했다.[2] 예를 들어, 1919년에는 안창호와 대한민국 임시 정부가 대한 적십자사를 재건하는 것을 도왔다. 이는 1909년 일본 적십자사에 강제 흡수된 대한 적십자사를 되살리려는 노력이었다.[2] 또한, 1918년 11월 28일에는 여운형에게 미국의 유력 인사인 찰스 리처드 크레인을 소개해주는 등 인맥을 활용한 지원도 아끼지 않았다. 이러한 활동으로 인해 피치 가족은 일본 정부의 감시를 받게 되었다.[2]

아버지의 뒤를 이어 피치 역시 평생에 걸쳐 한국인들을 도왔으며, 자서전에서 많은 저명한 한국인들을 친구로 여겼다고 밝혔다.[2] 그는 1967년 자서전에서 한국인에 대해 다음과 같이 높이 평가했다.

: 일본은 한국인이 뒤떨어지고 무능하며 자치 능력이 없다고 세상에 말해 왔다. 그러나 그들은 매우 지적이고 창의적이다. [...] 그들은 관대하며, 거의 무모할 정도이다. 많은 기독교인들이 양심적으로 십일조를 낸다. 그들이 자신을 위해 가진 것이 거의 없을 때, 교회와 YMCA를 지원하는 방식은 주목할 만하다. [...] 내가 한국에서 보낸 3년이 내 인생에서 가장 풍요롭고 만족스러운 시간 중 하나였다고 회고하는 것이 놀라운 일인가?

피치는 자서전에서 훗날 대한민국 초대 대통령이 되는 이승만의 미국 이주를 도왔다고 언급했다. 또한 1932년, 김구가 훙커우 공원(현 루쉰 공원)에서 일본의 주요 인사들을 대상으로 의거를 일으킨 후, 피치는 김구를 비롯한 대한민국 임시 정부 요인들의 은신과 탈출을 적극적으로 도왔다.[2] 같은 시기, 의거와 연루되었다는 혐의로 체포된 안창호의 석방을 위해서도 노력했다.[2] 더불어 독립운동가 조소앙을 당시 중화민국 외교부 장관이었던 구오 타이치에게 소개하기도 했다.[2]

4. 난징 대학살

1936년 9월, 피치는 난징 YMCA의 총지배인으로 임명되어 난징으로 갔다.[2] 1937년 7월 7일 중일 전쟁이 발발하자,[2] 그는 병사들에게 물품을 제공하는 중국 단체인 전쟁 지역 봉사단체의 고문이 되었다.[1]

난징 전투와 이어진 난징 대학살 기간 동안 피치는 난징에 남아 난징 안전지대 국제 위원회의 이사로 활동하며, 요한 라베, 설 베이츠 등 다른 서양인들과 함께 일본 제국 육군의 잔혹 행위로부터 민간인을 보호하기 위해 노력했다.[1] 그는 이 시기 동안 일기를 쓰고 전쟁 범죄에 대한 사진과 영상 증거를 수집했다.[1]

1938년 초, 피치는 난징 대학살의 참상을 기록한 필름을 몰래 가지고 난징을 탈출하여 미국으로 돌아갔다. 이후 미국 각지에서 이 필름을 상영하고 강연하며 일본 제국의 만행을 알리는 데 힘썼다.[1][3]

피치는 장제스 및 그의 부인 쑹메이링과 개인적인 친분이 있었으며,[15][17] 장제스가 임명한 전시 봉사단(eng)의 고문을 맡기도 했다.[13][14] 그의 아내 또한 쑹메이링과 가까운 친구 사이였다.[12] 피치는 난징 안전구 내에 설치된 중국군 고사포 진지 철수 문제에 대해, 국제위원회의 항의에도 불구하고 중국군이 즉각 철수하지는 않았으나, 탕성즈 장군이 이 문제 해결에 비교적 잘 협력했다고 기록하기도 했다.[12]

이후에도 피치는 중국과 관련된 활동을 이어갔다. 1940년에는 충칭에서 장제스 군을 위한 복지 활동을 지도했으며,[16] 1941년에는 중국 공업 협동 조합(eng)의 상담역으로 임명되었다.[18] 그의 아내 역시 중국 지원 단체인 eng 및 eng 등과 관련된 활동을 했다.[19]

4. 1. 난징 전투와 안전지대 활동

난징 대학살과 난징 전투 참조.1936년 9월, 피치는 난징 YMCA의 총지배인으로 임명되어 당시 '난징'으로 불리던 난징으로 갔다.[2] 그러나 1937년 7월 7일 중일 전쟁이 발발하자,[2] 피치는 병사들에게 기본적인 물품을 제공하는 중국 단체인 전쟁 지역 봉사단체의 고문이 되었다.[1]

피치는 난징 전투 동안 도시에 남기로 결정한 27명의 서양인 중 한 명이었다. -- 그는 당시 난징 안전지대 국제 위원회의 이사로 활동하며, 난징 대학살이 시작되자 요한 라베, 설 베이츠와 함께 일본 제국 육군의 잔혹 행위로부터 민간인을 보호하기 위해 노력했다.[1] 그는 일기를 쓰고 전쟁 범죄에 대한 사진과 비디오 증거를 수집했다.[1]

피치는 1937년 12월 24일자 일기에서 당시 상황을 다음과 같이 기록했다.

: 완전한 무정부 상태가 10일 동안 지속되었다. 지옥과 같았다... 심지어 아주 가난한 사람들로부터 마지막 소지품, 마지막 동전, 마지막 침구(그리고 날씨는 몹시 추웠다), 가난한 인력거꾼의 인력거까지 빼앗기는 것을 지켜봐야 했다. 당신과 함께 피난처를 찾았던 수천 명의 무장 해제된 병사들과 수백 명의 무고한 민간인들이 당신의 눈앞에서 끌려가 총에 맞거나 칼로 찔려 죽는 것을 지켜봐야 하고, 그들을 죽이는 총소리를 들어야 한다. 수천 명의 여성들이 당신 앞에서 무릎을 꿇고 히스테리적으로 울며, 그들을 괴롭히는 야수들로부터 구해달라고 애원하는 것을 지켜봐야 한다. 당신의 깃발이 한두 번도 아니고 수십 번이나 내려지고 모욕을 당하고, 당신의 집이 약탈당하고, 당신이 사랑하게 된 도시와 당신이 최선을 다해 헌신하려던 기관이 의도적으로 체계적으로 불타는 것을 지켜보는 것은 내가 전에 상상해본 적 없는 지옥이다.

4. 2. 난징 대학살 증언 및 옹호 활동

1938년 1월 23일, 피치는 다른 13명의 미국인과 함께 일본군의 허가를 받아 군용 열차를 타고 난징을 떠날 수 있었다.[3] 이때 그는 난징 대학살의 참상을 기록한 16mm 필름 8릴을 코트 안감에 숨겨 몰래 반출했다.[1] 이 필름에는 주로 존 매기가 난징 대학교 병원에서 촬영한 학살의 증거들이 담겨 있었다.[1] 피치가 반출한 이 자료들은 훗날 1946년 극동 국제 군사 재판소(도쿄 전범 재판)에서 일본의 전쟁 범죄를 입증하는 결정적인 증거로 사용되었으며, 피치 자신도 이 재판에 증인으로 출석하여 증언했다.[1][3] 피치가 난징을 떠난 후, 난징 안전지대 국제 위원회의 후신인 난징 국제 구호 위원회의 행정 이사직은 허버트 라파예트 소네가 맡게 되었다.피치는 잠시 상하이, 홍콩, 광저우를 거쳐 마틴 M-130 비행정을 타고 1938년 3월 9일 미국 샌프란시스코에 도착했다. 그는 곧바로 워싱턴 D.C.로 이동하여 3월 17일 미국 국무부 관계자들에게 자신이 직접 목격한 난징 대학살의 참상을 증언했다.

이후 피치는 미국 전역을 순회하며 난징 대학살의 실상을 알리는 데 힘썼다. 그는 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 뉴욕, 시카고, 시애틀 등 주요 도시를 방문하여 강연회를 열고 자신이 가져온 필름을 상영하며 일본군의 만행을 고발했다. 클리블랜드 하이츠 장로교회에서 열린 강연에서 그는 다음과 같이 증언했다.

난징의 파괴는 현대 역사상 가장 암울한 페이지였다 [...] 일본군은 두 달 동안 지속적인 약탈, 방화, 강도, 살인을 저질렀다 [...] 수천 명의 중국인 남성들이 기관총으로 사살되거나 수류탄 연습을 위해 학살되었다. [...] 가난한 사람들은 마지막 동전을 빼앗기고, 침구를 빼앗기고, 불에 의해 체계적으로 파괴된 도시에서 얻을 수 있는 모든 것을 빼앗겼다. 중국 여성들에게는 짐승 같은 행위가 수백 건 자행되었다.

또한 1938년 6월 11일 자 ''샌프란시스코 크로니클'' 신문은 피치의 활동을 보도하며 다음과 같은 그의 발언을 인용했다.

나는 우리가 도울 수 없었던 도움을 간청하며 무릎을 꿇고 기도하는 수만 명의 여성들의 울부짖음을 들었다. 먼저 그들의 남편과 아들이 그들에게서 찢겨나가 무자비하게 살해되었다. 그러고는 밤마다 일본 군인들이 중립 지대를 침략하여 울부짖는 수백 명의 여성을 끌고 가서 말로 표현할 수 없는 모욕을 가했다. 그들에게는 죽음보다 더 끔찍한 운명이 기다리고 있었다.

5. 제2차 세계 대전 종전

피치는 1939년 YMCA에서 봉사하기 위해 중국으로 돌아왔다. 그는 국민당 정부가 충칭으로 이동할 때 동행했으며,[1][2] 1940년에는 충칭에서 장제스 군대에 대한 복지 활동을 지도했다.[16] 1941년부터 1943년까지는 중국 공업 협동조합의 행정 고문을 역임했다.[1][18] 이 시기 피치는 일본의 침략에 맞서기 위해 미국 전략사무국(OSS)에 첩보를 제공하고 지원했으며,[2] 중국어-영어 통역사로도 활동했다.[2] 1944년경에는 버마 로드에서 미군의 물류 조정을 도왔고, 같은 해 란저우 YMCA의 책임자로 임명되었다.[2]

5. 1. 한국 독립운동 지원 지속

피치 부부는 이승만이 창립한 두 단체인 1942년 한미협회(KAA)와 1943년 한국 기독교인 친우회에 가입하며 한국 독립운동 지원을 이어갔다.[2]

특히 피치의 아내 제럴딘은 1940년대 초 미국에 머물면서 이 두 단체 활동에 적극적으로 참여했다. 그녀는 한미협회와 대한민국 임시 정부를 지지하는 글을 써서 ''뉴욕 타임스''에 기고했다. 또한 쑹메이링이나 엘리너 루스벨트와의 인맥을 활용하여 중화민국 국민정부와 미국 정부가 대한민국 임시 정부를 공식적으로 인정하도록 설득하는 활동을 펼쳤다. 이러한 노력을 통해 제럴딘은 이승만, 김용중과 같은 영향력 있는 한국계 미국인들과 긴밀한 관계를 맺었다.[2]

남편 조지 피치 역시 대한민국 임시 정부의 공식적인 승인을 지지했다. 1944년 6월, 그는 미국 국무부에 대한민국 임시 정부를 승인해야 하는 12가지 이유를 담은 서한을 보내 지지를 호소했다.[2]

5. 2. 종전과 유엔 활동

1945년 8월 종전 이후, 피치는 YMCA에서 은퇴할 것을 발표했다.[2] 그 후 1946년, 그는 홍수가 난 카이펑의 황허 지역에서 유엔 구호 재건 기구의 부국장으로 근무했다.[1][2] 이 역할을 마친 후, 당시 63세였던 피치는 은퇴할 계획이었다.[2]6. 한국과 대만에서의 활동

YMCA는 대한민국 지부 책임자로 피치를 다시 불렀다. 1947년 7월 7일, 피치 부부는 한반도에 도착했다.[2] 피치는 전국에 YMCA 회관을 설립하고 2년 동안 구호 물품을 배포하는 활동을 했다. 그는 또한 오랜 친구였던 이승만과 김구와 다시 만났다.[2] 피치는 1949년 김구가 암살되었을 때 한국에 머물고 있었으며, 서울에서 열린 김구의 장례식에도 참석했다. 피치는 1949년 8월 8일 한국을 떠나 미국으로 돌아갔다.[2]

1951년, 피치는 한국 YMCA 책임자 자리에서 물러나 타이완으로 이주했다. 당시 타이완은 국공 내전에서 패배한 국민당 정부가 1949년 본토에서 이전해 온 상황이었다. 그는 1958년부터 1963년 은퇴할 때까지 타이완 담강대학의 물리학과 고문으로 활동했다.[1][2]

7. 사망 및 유산

피치는 1979년 95세의 나이로 사망했다. 그는 한국 독립 운동을 지원하고 난징 대학살 당시 민간인을 보호하는 등 인도주의적인 활동에 기여한 공로로 대한민국과 중국 양국에서 높이 평가받고 있다. 그의 활동 기록과 서신들은 중요한 역사적 자료로 남아 후대에 전해지고 있다.

7. 1. 사망

1963년, 피치는 캘리포니아주 포모나로 은퇴했다.[1] 그는 1979년 1월 21일, 95세의 나이로 요양원에서 사망했다.[1][2]피치와 그의 아내 제럴딘은 현재 뉴욕주 에식스 카운티의 밸리 뷰 묘지에 묻혀 있다.[2]

7. 2. 유산

피치는 한국 독립 운동에 기여한 공로로 대한민국에서 널리 기억되고 있다.[4] 1952년 1월 8일, 피치는 대한민국 정부로부터 문화훈장을 받았다. 1968년 3월 1일에는 건국훈장을 받은 56명의 외국인 중 한 명이 되었다.[2]

2016년 12월 12일, 당시 장쑤성 중국공산당 서기였던 리창은 난징 대학살 당시 민간인을 보호한 공로로 피치와 다른 5명에게 자금초 국제 평화 기념 메달을 수여했다.[5]

그와 그의 아내 제럴딘이 1909년부터 1949년까지 주고받은 서신을 포함한 개인 문서들은 하버드 대학교의 하버드-옌칭 도서관에 있는 피치 컬렉션에 소장되어 있다.[6] 이 컬렉션에는 이승만, 엘리너 루스벨트, 장제스 등과의 서신도 포함되어 있다.[6]

8. 개인사

피치는 1883년 1월 23일, 중국 장쑤성 쑤저우에서 태어났다. 그는 장로교 선교사 조지 필드 피치(1845–1923)와 메리 맥렐란 피치(1848–1918) 사이에서 4남매 중 넷째로 태어났다.[1][2] 아버지의 중국 이름은 費啓鴻|페이치훙중국어이었다. 피치에게는 형제 로버트 페리스(司徒華林중국어; 1873–1954)와 누이 메리 엘리엇(1875–?), 재닛 그리즐월드(1878–1945), 앨리스(1884–1971)가 있었다. 피치를 포함한 모든 형제자매는 중국에서 태어났다.[2]

피치의 부모는 1870년 11월 5일 중국에 도착하여 상하이와 쑤저우의 기독교 공동체에서 활동했다.[2] 아버지는 미국 장로교 선교회의 중국 지부 회장을 지냈다. 그들은 매주 수요일 성경 공부 모임을 열어 쑨원, 탕샤오이, 왕충후이 등 저명한 중국 인사들과 교류했다.[2]

피치의 부모는 중국에 머무는 동안 윤치호, 여운형과 같은 한국 기독교인들과도 관계를 맺었다. 처음에는 종교적인 관심에서 시작되었으나, 1910년 일본이 한국을 공식적으로 식민지화한 일제강점기 이후에는 한국 독립 운동가들을 돕기 시작했다.[2] 예를 들어, 1919년에는 안창호와 대한민국 임시 정부가 대한 적십자사를 재건하는 것을 지원했는데, 이는 1909년 일본 적십자사에 강제 합병되었던 조직이었다.[2] 또한, 1918년 11월 28일에는 여운형에게 미국의 외교관이자 기업가인 찰스 리처드 크레인을 소개해주는 등 인적 네트워크 연결에도 힘썼다. 이러한 활동으로 인해 피치 가족은 일본 정부의 감시 대상이 되었다.[2]

1906년, 피치는 우스터 대학교에서 문학사 학위를 취득하고 뉴욕의 유니온 신학교에 입학했다.

피치의 첫 번째 부인은 미국 유학 중 만난 앨버타 캐스터린 켐튼(1887–1919)이었다.[2] 그들은 1911년경 영국 브리스틀에서 결혼했으며, 피치는 결혼을 위해 상하이에서 시베리아 횡단 철도를 이용했다. 부부는 두 딸과 두 아들, 총 네 명의 자녀를 두었으나, 1919년 2월 앨버타는 장티푸스로 사망했다.[2]

1924년, 피치는 미국 미시간 주 앨비언에서 제럴딘 타운센드(1892–1976)와 재혼했다. 타운센드는 상하이에서 활동하던 감리교 선교사였으며, 그들은 두 아들을 두었다.[2] 타운센드 역시 중국 국민당 정부와 대한민국 임시 정부 지원에 적극적이었으며, 이러한 활동으로 한국에서 긍정적으로 평가받는다.[2] 1947년에는 중앙대학교 여자 분과를 남녀공학 프로그램으로 통합하는 데 기여하여 중앙대학교로부터 명예 학위를 받았다.[2]

피치는 총 여섯 명의 자녀, 즉 네 아들(조지 켐튼, 앨버트, 존, 로버트)과 두 딸(마리온, 에디스)을 두었다. 둘째 아들 앨버트를 제외한 모든 자녀는 중국에서 태어났다.

그는 중국어를 유창하게 구사했다.[1] 프리메이슨 중국 그랜드 로지 웹사이트에 따르면, 피치는 1958년부터 1959년까지 해당 로지의 다섯 번째 그랜드 마스터를 역임한 프리메이슨이었다.[7]

피치는 버지니아 주 워렌턴 시장을 지냈으며, 자메이카 봅슬레이 국가대표팀을 창설하여 1988년 동계 올림픽에 출전시킨 정치인 조지 B. 피치의 할아버지이다.[8]

9. 대중문화

10. 저서

참조

[1]

간행물

George A. Witch Dies; Worked for Y.M.CA. In China for Decades

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

1979-01-23

[2]

웹사이트

George Ashmore Fitch

https://e-gonghun.mp[...]

Ministry of Patriots and Veterans Affairs (South Korea)

2023-06-16

[3]

간행물

The US missionary who brought film of Japanese atrocities out of Nanjing in 1938

https://www.chinadai[...]

China Daily

2023-06-16

[4]

웹사이트

This Month's Independence Activists

http://www.mpva.go.k[...]

2018-05-08

[5]

간행물

The Party thanks Protestant missionaries who saved Chinese lives during the Nanjing massacre

https://www.asianews[...]

AsiaNews

2023-06-16

[6]

웹사이트

Papers of George A. and Geraldine Fitch, 1909-ca. 1950 (bulk)

https://researchwork[...]

ArchiveGrid

2023-06-16

[7]

웹사이트

About 1958-59 MW George A. Fitch

https://freemason.or[...]

[8]

간행물

Former Warrenton mayor George Fitch dies of cancer

https://www.fauquier[...]

Fauquier Now

2014-12-31

[9]

간행물

The good man of Nanking

https://www.scmp.com[...]

South China Morning Post

2006-05-21

[10]

간행물

Giving Testimony on the Horror That Was Nanking

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2007-12-12

[11]

뉴스

The George Fitch family, supporters of Korean independence activists

http://www.koreahera[...]

The Korea Herald

2016-06-27

[12]

서적

東中野 2003, pp.260-261

[13]

뉴스

Witness Tells Nanking Horrors

https://www.newspape[...]

Oakland Tribune

1938-06-12

[14]

뉴스

George A. Witch Dies; Worked for Y.M.CA. In China for Decades

http://www.nytimes.c[...]

The New York Times

1979-01-23

[15]

뉴스

Witness to Tell Of Nanking Siege

https://www.newspape[...]

Oakland Tribune

1938-06-02

[16]

뉴스

How China Fights On" - About the Writer

https://www.newspape[...]

The Sedalia Democrat

1940-12-22

[17]

뉴스

"'Y' Leader Says U.S. Must Hold Philippines

https://www.newspape[...]

Pittsburgh Post-Gazette

1940-10-11

[18]

뉴스

American Will Aid China In Running Cooperatives

http://query.nytimes[...]

The New York Times

1941-05-28

[19]

뉴스

Noted Lecturer To Speak Before Guilds

https://www.newspape[...]

News-Journal

1941-09-17

[20]

뉴스

‘1월의 독립운동가’에 상하이 임시정부 후원한 조지 애쉬모어 피치

http://www.hani.co.k[...]

2017-12-29

[21]

뉴스

‘1월의 독립운동가’ 애쉬모어 필드 선정

http://cc.newdaily.c[...]

2017-12-29

[22]

뉴스

독립기념관, 2018년 1월의 독립운동가 선정 및 전시회 개최

http://www.mpva.go.k[...]

2017-12-30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com