조화 진동자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조화 진동자는 복원력에 의해 평형점을 중심으로 주기적인 운동을 하는 시스템을 의미한다. 외부 힘이 없는 경우 단순 조화 진동, 속도에 비례하는 마찰력이 있는 경우 감쇠 진동, 시간에 따라 변하는 외력이 작용하는 경우 강제 진동으로 분류된다. 단순 조화 진동자는 훅의 법칙을 따르는 용수철, 작은 각도에서 진동하는 진자, 등속 원운동의 투영 등에서 나타난다. 감쇠 진동은 마찰의 정도에 따라 저감쇠, 과감쇠, 임계 감쇠로 구분되며, 강제 진동은 외력의 주파수에 따라 공명 현상을 보인다. 양자 조화 진동자는 슈뢰딩거 방정식을 통해 해석적으로 풀리며, 생성 소멸 연산자를 사용하여 기술할 수 있다. 또한, 역학, 전기 등 다양한 분야에서 조화 진동자와 등가 시스템을 찾을 수 있다.

훅 법칙에 따라 복원력만 작용하는 이상적인 진동을 단순 조화 진동(간단히 단진동) 또는 자유 진동(free oscillation영어)이라고 한다. 단순 조화 진동은 보통 일직선상에서 주기적이며, 사인 모양의 운동을 보인다. 이 운동은 진동수, 주기, 진폭, 위상이 서로 다를 수 있다. 진동수와 주기는 계의 구성에 따라 바뀌며, 진폭과 위상은 초기 조건에 따라 결정된다.

속도에 비례하는 마찰력이 작용하는 진동을 '''감쇠 진동'''(damped oscillation영어)이라 한다. 실제 상황에서는 항상 마찰이 존재하기 때문에 모든 진동은 감쇠 진동이라고 할 수 있다.

2. 단순 조화 진동 (Simple Harmonic Oscillation)

단순 조화 진동자는 외부 힘이나 감쇠가 없는 진동자이다. 질량 ''m''인 물체가 훅 법칙에 의해 점 방향으로 당겨지는 힘 ''F''를 받을 때, 이 힘은 질량의 위치 ''x''와 상수 ''k''에만 의존한다.

단순 조화 진동의 대표적인 예는 다음과 같다.2. 1. 운동 방정식

훅 법칙에 의한 힘 이외에 다른 힘을 받지 않는 진동을 '''단순 조화 진동'''(간단히 '''단진동''') 또는 '''자유 진동'''(free oscillation영어)이라고 한다. 단순 조화 진동의 운동 방정식은 다음과 같다.

:

여기서 ω0를 다음과 같이 정의한다.

:

그러면 운동 방정식은 다음과 같이 표현된다.

:

이 방정식의 해는 다음과 같다.[12]

:

여기서 와 는 초기 조건에 따라 결정되는 상수이다. 좀 더 식에 물리학적 의미를 부여하기 위해 다음과 같이 해를 나타내기도 한다.

:

(또는 )

여기서 는 진폭, 는 진동의 위상을 의미하는 상수로, 위와 마찬가지로 초기 조건에 따라 결정된다. 이 식에서 는 주기 운동의 각진동수를 나타낸다.

2. 2. 에너지

단순 조화 진동에서 에너지 측면을 살펴보면, 계는 운동 에너지와 퍼텐셜 에너지 두 가지 에너지를 갖는다. 용수철이 늘어나거나 압축될 때, 탄성 퍼텐셜 에너지를 저장하고, 이는 운동 에너지로 전환된다.[1] 용수철 내의 퍼텐셜 에너지는 다음 식으로 결정된다.[1]

:

용수철이 늘어나거나 압축될 때, 질량의 운동 에너지는 용수철의 퍼텐셜 에너지로 변환된다. 에너지 보존 법칙에 따라, 기준점이 평형 위치에 정의된다고 가정하면, 용수철이 최대 퍼텐셜 에너지에 도달할 때 질량의 운동 에너지는 0이 된다. 용수철이 풀리면 평형 상태로 돌아가려고 하며, 모든 퍼텐셜 에너지는 질량의 운동 에너지로 전환된다.[1]

해밀토니안 를 통해 운동을 설명할 수 있는데, 여기서 는 운동 에너지, 는 퍼텐셜 에너지, 는 운동량이다.

:

이 해밀토니안은 양자역학에서도 사용된다.[1]

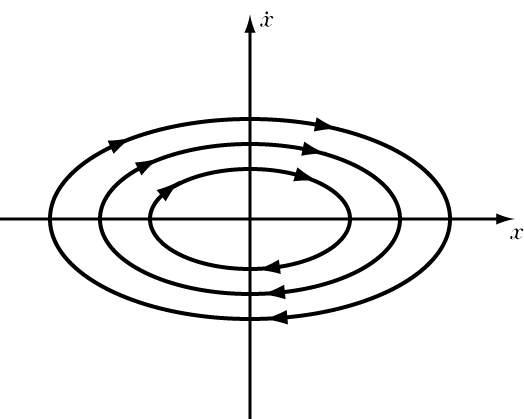

2. 3. 상도표 (Phase Diagram)

단순 조화 진동의 운동은 위치 와 속도 로 기술되는 위상 공간을 통해 나타낼 수 있다. 단순 조화 진동에서 위치와 속도는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

:

:

여기서 시간 를 소거하면,

:

이 되므로, 이 운동은 위상 공간에서 타원 모양으로 나타난다. 여기에 이 운동의 전체 에너지 를 대입하면,

:

이 되므로, 위상 공간에서 나타나는 타원은 각각 특정 에너지를 갖는 운동을 나타낸다는 것을 알 수 있다.[15]

2. 4. 예시

훅 법칙에 의한 힘 이외에 다른 힘을 받지 않는 진동을 '''단순 조화 진동'''(간단히 '''단진동''') 또는 '''자유 진동'''이라고 한다. 단순 조화 진동은 보통 일직선상에서 주기적이며, 사인 모양의 운동을 보인다. 이 운동은 경우에 따라 서로 다른 진동수, 주기, 진폭, 위상을 가지게 된다. 여기서 진동수와 주기는 계의 구성에 따라 바뀌게 되며, 진폭과 위상은 초기 조건에 따라 바뀌게 된다.

단순 조화 진동자는 외부에서 힘을 받거나 감쇠되지 않는 진동자이다. 질량 ''m''으로 구성되며, 질량에 작용하는 단일 힘 ''F''는 점 방향으로 질량을 당기고, 질량의 위치 ''x''와 상수 ''k''에만 의존한다.

단순 조화 진동의 대표적인 예로는 용수철의 운동과 진자의 운동이 있다.

2. 4. 1. 용수철 (Spring)

용수철의 운동은 단순 조화 운동의 가장 대표적인 예이다. 용수철이 망가지지 않는 범위에서 질량이 인 물체를 사용해 용수철을 변형시키면 훅 법칙에 의한 복원력을 받는다.

:

여기서 는 용수철에 의한 힘, 는 용수철 상수, 는 평형점으로부터 용수철이 변형된 변위이다. 따라서 이 힘을 제외한 다른 외력이 작용하지 않는 경우, 용수철은 단순 조화 진동을 하게 된다.

구체적으로 뉴턴의 제2법칙을 사용해

:

이 물체의 운동에 대한 운동방정식을 만들 수 있고, 초기에 에 자리 잡고 있고 정지해 있으면 이 운동의 해는 다음과 같이

:

코사인함수로 나타나며, 따라서 이 물체는 용수철에 의해 좌우로 진동함을 알 수 있다.

한쪽 끝을 벽에 고정한 용수철 상수 의 용수철의 다른 쪽 끝에 질량 의 물체를 연결한다. 정지 상태에서 물체를 만큼 손으로 당겼다가 조용히 손을 놓으면 물체는 진동을 시작한다. 물체에 작용하는 힘은 이다. 뉴턴의 운동 방정식 을 풀면 일반해는 다음과 같다.[2]

:

: : 조화 진동자의 각진동수(고유진동수)

A, B는 상수이며 초기 조건에 따라 결정된다. 진동수 는 용수철 상수와 물체의 질량에만 의존한다.[2]

이상적인 질량 없는 용수철이 주어지면, 은 용수철 끝에 있는 질량이다. 용수철 자체에 질량이 있다면, 유효 질량을 에 포함해야 한다.[1]

용수철이 질량에 의해 늘어나거나 압축되면, 용수철은 복원력을 발생시킨다. 훅의 법칙은 용수철이 특정 길이만큼 압축되거나 늘어났을 때 용수철이 작용하는 힘의 관계를 나타낸다.[1]

:

여기서 ''F''는 힘, ''k''는 용수철 상수, ''x''는 평형 위치에 대한 질량의 변위이다. 방정식의 마이너스 부호는 용수철이 작용하는 힘이 항상 변위와 반대 방향으로 작용(즉, 힘은 항상 0 위치를 향함)하여 질량이 무한히 날아가는 것을 방지함을 나타낸다.[1]

에너지 측면에서 모든 계는 퍼텐셜 에너지와 운동 에너지의 두 가지 에너지를 갖는다. 용수철이 늘어나거나 압축될 때, 탄성 퍼텐셜 에너지를 저장하고, 이는 운동 에너지로 전환된다. 용수철 내의 퍼텐셜 에너지는 식으로 결정된다.[1]

용수철이 늘어나거나 압축될 때, 질량의 운동 에너지는 용수철의 퍼텐셜 에너지로 변환된다. 에너지 보존 법칙에 따라, 기준점이 평형 위치에 정의된다고 가정하면, 용수철이 최대 퍼텐셜 에너지에 도달할 때 질량의 운동 에너지는 0이 된다. 용수철이 풀리면 평형 상태로 돌아가려고 하며, 모든 퍼텐셜 에너지는 질량의 운동 에너지로 전환된다.[1]

2. 4. 2. 진자 (Pendulum)

진자의 운동은 단순 조화 운동이 아니지만, 작은각 근사를 통해 단순 조화 운동으로 근사할 수 있다. 이때 진자의 주기는 줄의 길이()와 중력 가속도()에 의해 결정되며, 다음 식으로 나타낼 수 있다.

:

감쇠가 없는 이상적인 단진자의 운동 방정식은 다음과 같다.[1]

:

여기서 는 진자의 각 변위이다. 만약 각 변위가 충분히 작다면, 작은각 근사()를 적용하여 위 방정식을 다음과 같이 단순화할 수 있다.[2]

:

이 방정식의 해는 다음과 같은 코사인 함수 형태를 가진다.[3]

:

여기서 는 진폭(최대 각 변위), 는 초기 위상을 나타내는 상수이다. 초기 조건(, )을 적용하면, 해는 다음과 같이 표현된다.[4]

:

이때 주기()는 다음 식으로 주어진다.[5]

:

여기서 는 각속도를 나타낸다. 이 근사에서 주기 는 진폭 에 영향을 받지 않는다.

2. 4. 3. 등속 원운동 (Uniform Circular Motion)

단순 조화 진동은 등속 원운동의 1차원 사영(투영)으로 볼 수 있다. 어떤 물체가 각진동수 ω영어로 반지름이 R영어인 xy평면 위의 원에서 원운동을 하면, 이 운동의 x좌표와 y좌표는 진폭이 R영어이고 각진동수가 ω영어인 단순 조화 운동의 경우와 똑같은 방정식이 된다. 각속도가 ω0영어이고, 초기 위치가 극좌표에서 (A,φ)영어인 등속 원운동을 2차원 극좌표에 표현하면

:r(t) = A영어

:θ(t) = ω0t + φ영어

인 운동이 되는데, 이를 데카르트 좌표계로 변환시켜 보면

:x = A cos(ω0t + φ)영어

:y = A sin(ω0t + φ)영어

가 되어 이를 쉽게 확인할 수 있다.[1]

3. 감쇠 진동 (Damped Oscillation)

실제 진동자에서는 마찰이나 감쇠로 인해 시스템의 운동이 느려진다. 마찰력 때문에 속도는 작용하는 마찰력에 비례하여 감소한다. 단순 조화 진동자와 달리, 감쇠 조화 진동자에서는 운동 방향과 반대 방향으로 작용하는 마찰력이 추가로 작용한다. 많은 진동 시스템에서 마찰력 ''F''f는 물체의 속도 ''v''에 비례하는 것으로 모델링할 수 있으며, ''c''는 ''점성 감쇠 계수''라고 한다.

감쇠 조화 진동자에 대한 힘의 균형(뉴턴의 제2법칙)은 다음과 같다.[1][2][3]

:

이 식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

:

여기서

감쇠비 ''ζ''의 값은 시스템의 거동을 결정하는 데 중요한 역할을 한다.

3. 1. 운동 방정식

속도에 비례하는 마찰력이 존재할 경우, 이러한 조건에서의 진동을 '''감쇠 진동'''(damped oscillation영어)이라 한다. 실제 이상적이지 않은 상황에선 항상 마찰이 존재하기 때문에 모든 진동은 감쇠 진동을 한다고 볼 수 있다.

감쇠 진동의 경우, 다음과 같은 속도에 비례하는 마찰력

:

가 있기 때문에, 운동 방정식은 이를 포함하는 방정식이 된다.

:

이 식을 질량 으로 나누고, , 라 놓으면 위 식은 다음과 같은 식이 된다.

:

3. 2. 종류

속도에 비례하는 마찰력이 존재할 경우, 이러한 조건에서의 진동을 '''감쇠 진동'''(damped oscillation영어)이라 한다. 실제 상황에서는 항상 마찰이 존재하기 때문에 모든 진동은 감쇠 진동이라고 볼 수 있다.

감쇠 진동은 감쇠의 정도에 따라 다음과 같이 분류된다.

감쇠 진동자의 Q 계수는 다음과 같이 정의된다.

:

''Q''는 감쇠비와 의 관계가 있다.

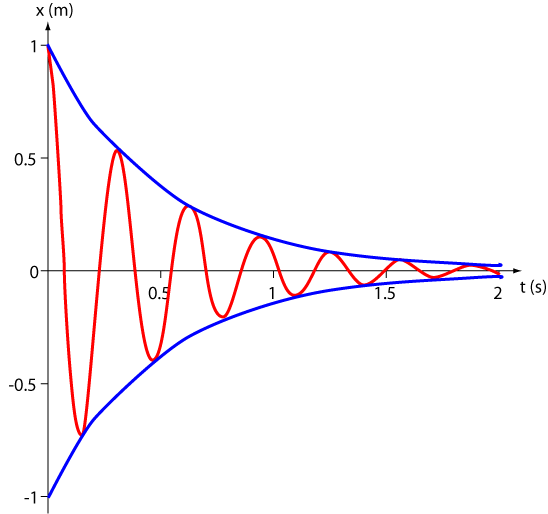

3. 2. 1. 저감쇠 진동 (Underdamped Oscillation)

인 경우를 '''저감쇠 진동''' 또는 '''주기적 감쇠 진동'''(underdamped oscillation영어)이라 한다. 보통 공기 속에서의 진동과 같이 마찰이 비교적 적었을 때 이러한 진동이 나타난다. 이 경우, 근이 복소수이기 때문에 물리학적 의미를 부여하기 위하여 식을 조절하여 다음과 같이 근을 쓴다.[22]

:

여기서, 와 는 임의의 상수이고,

:

이다. 이 경우, 같은 조건의 단순 조화 운동에 비해 각진동수가 낮고, 진폭이 시간이 지남에 따라 점점 줄어드는 것을 알 수 있다.[22]

저감쇠 조화 진동자의 각진동수는 로 주어지며, 저감쇠 조화 진동자의 지수 감쇠는 로 주어진다.

3. 2. 2. 과감쇠 진동 (Overdamped Oscillation)

인 경우를 '''과감쇠 진동'''(overdamped oscillation영어)이라 한다. 물속과 같이 강한 저항이 존재하는 곳에서 진동이 일어날 때 많이 일어나는 진동이다. 이 경우, 근은 다음과 같이 실근으로 나온다.[22]

:

좀 더 보기 쉽게 위 식을 아래와 같이 쓰기도 한다.

:

여기서 과 는 임의의 상수이고, 이다. 여기서 는 로 쓰긴 했지만, 이 운동은 주기 운동이 아니므로, 각진동수를 의미하는 값이 아님에 유의해야 한다.

감쇠비 ''ζ''의 값은 시스템의 거동을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 과감쇠 (''ζ'' > 1)의 경우 시스템은 진동 없이 정상 상태로 돌아간다(지수 감쇠). 감쇠비 ''ζ'' 값이 클수록 평형 상태로 돌아가는 속도가 느려진다.

3. 2. 3. 임계 감쇠 진동 (Critically Damped Oscillation)

인 경우를 '''임계 감쇠 진동'''(critically damped oscillation영어)이라 한다. 이 진동은 저감쇠 진동과 과감쇠 진동의 중간에 있는 진동이다. 이 경우, 앞서 구한 근은 하나뿐이기 때문에 이 운동을 풀기 위해선 하나의 해가 더 필요하다. 그 해는 꼴의 해임이 알려졌다.[22] 따라서 이 운동의 해는 다음과 같다.[22]

:

여기서 과 는 임의의 상수이다.

임계 감쇠 진동은 주어진 조건에서, 어떤 진동보다 빨리 멈추는 진동의 형태이다.[23]

임계 감쇠 (''ζ'' = 1): 시스템은 진동 없이 가능한 한 빨리 정상 상태로 돌아간다(초기 속도가 0이 아닌 경우 과도 진동이 발생할 수 있음). 이는 문과 같이 시스템의 감쇠에 자주 필요하다.

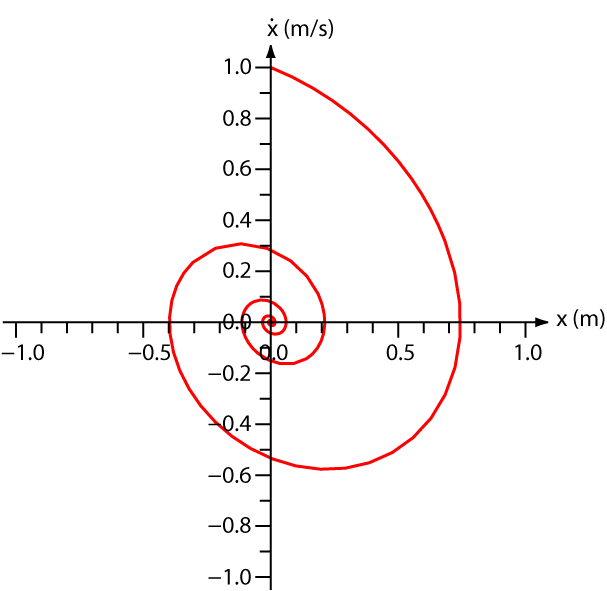

3. 3. 상도표 (Phase Diagram)

실제 진동자에서는 마찰 또는 감쇠가 시스템의 운동을 느리게 한다. 마찰력으로 인해 속도는 작용하는 마찰력에 비례하여 감소한다. 단순 조화 진동자에서는 질량에 작용하는 유일한 힘은 복원력이지만, 감쇠 조화 진동자에서는 항상 운동을 반대하는 방향의 마찰력이 추가로 작용한다. 많은 진동 시스템에서 마찰력 ''F''f는 물체의 속도 ''v''에 비례하는 것으로 모델링할 수 있다. , 여기서 ''c''는 ''점성 감쇠 계수''라고 한다.

감쇠 조화 진동자에 대한 힘의 균형(뉴턴의 제2법칙)은 다음과 같다.[1][2][3]

:

다음 형태로 다시 쓸 수 있다.

:

여기서

thumb; 세 가지 값에 대해 곡선이 그려진다. 시간은 감쇠 시간 단위로 표시된다.]]

감쇠비 ''ζ''의 값은 시스템의 거동을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 감쇠 조화 진동자는 다음과 같을 수 있다.

감쇠 진동자의 Q 계수는 다음과 같이 정의된다.

:

''Q''는 감쇠비와 의 관계가 있다.

3. 3. 1. 저감쇠 진동

인 경우를 '''저감쇠 진동''' 또는 '''주기적 감쇠 진동'''(underdamped oscillation영어)이라 한다. 보통 공기 속에서의 진동과 같이 마찰이 비교적 적었을 때 이러한 진동이 나타난다. 이 경우, 근이 복소수이기 때문에 물리학적 의미를 부여하기 위하여 식을 조절하여 다음과 같이 근을 쓴다.[22]

:

여기서, 와 는 임의의 상수이고,

:

이다. 이 경우, 같은 조건의 단순 조화 운동에 비해 각진동수가 낮고, 진폭이 시간이 지남에 따라 점점 줄어드는 것을 알 수 있다.[22]

저감쇠 진동의 경우, 시간에 따른 물체의 위치와 속도는 다음과 같이 나타난다.

:

:

이 두 변수에 의한 위상 공간에서의 좌표는 다음과 같이 새로운 좌표 로 선형변환을 하면 그 의미를 쉽게 이해할 수 있다.

:

위 두 좌표로 식을 다시 쓰면,

:

:

두 식은 사인함수와 코사인 함수를 제외하고는 비슷한 형태로 나타내어져 있기 때문에 극좌표를 사용하면 이를 쉽게 기술할 수 있다. 다음과 같이 극좌표 로 변환을 하면

:

아래와 같은 위상 공간에서 저감쇠 진동의 상도표를 나타내는 방정식을 구할 수 있다.

:

위를 보면, 이 운동은 위상 공간에서 안정한 나선을 그림을 알 수 있다.[24]

4. 강제 진동 (Forced Oscillation)

외부에서 주기적인 힘이 작용하는 진동을 강제 진동이라고 한다. 강제 진동의 예로는 고막이나 피아노의 울림판 등이 있다.[18]

인 경우와 인 단위 계단 입력에 대해 해는 다음과 같다.

:

여기서 위상 는 로 주어지며, 진동자가 변화된 외부 조건에 적응하는 데 필요한 시간은 정도이다. 물리학에서 이러한 적응은 이완이라고 하며, 는 이완 시간이라고 한다.

전기 공학에서는 의 배수를 ''정착 시간''이라고 하는데, 이는 신호가 최종 값으로부터 고정된 편차(일반적으로 10% 이내) 내에 있도록 하는 데 필요한 시간을 의미한다. "과도응답"이란 응답의 최대값이 최종값을 초과하는 정도를, "부족응답"이란 응답의 최대값 이후 시간 동안 응답이 최종값보다 낮아지는 정도를 의미한다.

4. 1. 운동 방정식

단순 조화 진동에서 계에 시간에 대한 임의의 함수로 표현되는 외력이 작용한 경우, 이러한 진동을 강제 조화 진동 또는 간단히 강제 진동(forced oscillation, driven oscillation)이라고 한다. 고막·피아노의 울림판 등은 강제 진동의 예이다.[18]강제 진동의 운동 방정식은 외력을 라 하면 다음과 같은 비동차 미분 방정식으로 주어진다.

:

이 운동의 해는 위 방정식의 동차 미분 방정식 부분인 단순 조화 진동의 일반해 와 외력 와 관계있는 특수해 의 합으로 주어진다.[19]

:

구동 조화 진동자는 외부에서 가해지는 힘 ''F''(''t'')의 영향을 추가로 받는 감쇠 진동자이다.

뉴턴의 운동 제2법칙은 다음과 같은 형태를 갖는다.

:

이는 일반적으로 다음과 같은 형태로 다시 작성된다.

:

이 방정식은 비구동 방정식

:

을 만족하는 해 ''z''(''t'')를 사용하여 모든 구동력에 대해 정확하게 풀 수 있으며, 이는 감쇠된 사인파 진동으로 표현될 수 있다.

:

여기서 인 경우이다. 진폭 ''A''와 위상 ''φ''는 초기 조건에 맞는 거동을 결정한다.

사인파 구동력의 경우:

:

여기서 는 구동 진폭이고, 는 사인파 구동 메커니즘의 구동 주파수이다. 이러한 유형의 시스템은 AC 구동 RLC 회로(저항기–인덕터–축전기)와 내부 기계적 저항 또는 외부 공기 저항을 갖는 구동 스프링 시스템에서 나타난다.

일반 해는 초기 조건에 따라 달라지는 과도 현상 해와 초기 조건과 무관하며 구동 진폭 , 구동 주파수 , 감쇠되지 않은 각 주파수 , 그리고 감쇠 비 에만 의존하는 정상 상태의 합이다.

정상 상태 해는 유도된 위상 변화 를 가진 구동력에 비례한다.

:

여기서

:

는 임피던스 또는 선형 응답 함수의 절대값이고,

:

는 구동력에 대한 진동의 위상이다. 위상 값은 일반적으로 −180°와 0 사이로 취해진다(즉, arctan 인수의 양수 및 음수 값 모두에 대해 위상 지연을 나타낸다).

4. 1. 1. 주기적인 외력

단순 조화 진동에서 계에 시간에 대한 임의의 함수로 표현되는 외력이 작용하는 경우를 강제 조화 진동이라고 한다. 고막이나 피아노의 울림판 등이 강제 진동의 예이다.[18]외력이 주기적으로 주어지는 경우 공명이라는 특이한 현상이 나타난다.[20] 외력의 각진동수()가 단순 조화 운동의 각진동수()에 가까워지면 진동의 진폭이 점점 커진다.

공진 또는 공진 주파수()라고 하는 특정 구동 주파수에 대해, 진폭은 최대가 된다. 이 공진 효과는 , 즉 상당히 과소 감쇠된 시스템의 경우에만 발생한다. 강하게 과소 감쇠된 시스템의 경우, 공진 주파수 근처에서 진폭의 값이 매우 커질 수 있다.

4. 1. 2. 일반적인 외력

계에 시간에 대한 임의의 함수로 표현되는 외력이 작용한 경우, 이러한 진동을 '''강제 조화 진동''' 또는 간단히 '''강제 진동'''(forced oscillation, driven oscillation영어)이라고 한다. 고막, 피아노의 울림판 등은 강제 진동의 예이다.[18]외력이 시간에 따라 변하는 임의의 힘이라면, 라는 양을 정의해 문제를 해결한다. 이때, 운동방정식은 다음과 같은 형태를 보인다.

:

이 운동의 해는 위 미분 방정식을 풀고서, 허수부를 로 나누어 주면 운동 방정식의 특수해 를 얻을 수 있다. 특수해를 라 하면, 가 만족해야 하는 방정식은 다음과 같다.

:

위 방정식을 풀면, 이 운동의 특수해는 다음과 같아야 함을 알 수 있다.

:

여기서 는 초기조건에 따라 결정되는 값이다.

이 경우, 시간에 따라 변하는 외력이 존재하기 때문에 에너지는 보존되지 않는다. 초기에 진동이 멈춰 있는 경우 (즉, , . 그러므로, 이고 이다.) 계의 총 에너지 E는 다음과 같이 를 사용하여 나타낼 수 있다.

:

힘이 작용하지 않았을 때를 라 정의하면, 전달된 에너지는 다음과 같이 쓸 수 있다.

:

맨 뒤 항의 적분은 외력의 푸리에 변환에 해당하므로, 여기서 유입된 에너지는 외력에 포함된 여러 진동수 중, 단순조화진동일 때의 진동수 성분 크기의 제곱에 의해 결정된다.[21]

5. 강제 감쇠 진동 (Forced Damped Oscillation)

강제 감쇠 진동(forced damped oscillation영어)은 마찰력 외에 시간에 따라 변하는 외력이 작용하는 감쇠 진동이다. 구동 조화 진동자는 외부 힘 ''F''(''t'')의 영향을 추가로 받는 감쇠 진동자이다. RLC 회로(저항기-인덕터-축전기)에서 교류 구동이나, 내부 기계적 저항 또는 외부 공기 저항이 있는 구동 스프링 시스템에서 이러한 유형의 시스템이 나타난다.

특정 구동 주파수(공진 주파수, )에서 진폭은 최대가 된다. 이 공진 효과는 감쇠비가 인, 즉 상당히 과소 감쇠된 시스템에서만 발생한다. 강하게 과소 감쇠된 시스템의 경우 공진 주파수 근처에서 진폭이 매우 커질 수 있다.

5. 1. 운동 방정식

강제 감쇠 진동은 마찰력 외에 시간에 따라 변하는 외력이 존재하는 경우의 감쇠 진동을 말한다. 이 경우의 운동 방정식은 강제 진동과 유사하게 우변에 외력에 관한 항 가 나타난다.[25]:

더 간단하게는 다음과 같이 표현할 수 있다.

:

이 운동의 해는 강제 진동과 비슷하게 동차해에 해당하는 감쇠 진동의 해 와 외력에 따라 변하는 특수해 로 구성된다.

:

구동 조화 진동자는 외부에서 가해지는 힘 ''F''(''t'')의 영향을 추가로 받는 감쇠 진동자이다. 뉴턴의 운동 제2법칙에 따라 다음과 같은 방정식이 성립한다.

:

이는 일반적으로 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

:

이 방정식은 비구동 방정식의 해 ''z''(''t'')를 사용하여 모든 구동력에 대해 정확하게 풀 수 있다. ''z''(''t'')는 감쇠된 사인파 진동으로 표현된다.

:

(여기서 ). 진폭 ''A''와 위상 ''φ''는 초기 조건에 따라 결정된다.

과도 해는 강제되지 않은 () 감쇠 조화 진동자와 같으며, 이전 사건에 대한 시스템의 응답을 나타낸다. 과도 해는 보통 빠르게 사라져 무시할 수 있다.

5. 1. 1. 주기적인 외력

외력이 주기적으로 주어지는 강제 조화 진동의 경우, 운동의 동차해는 감쇠 진동의 해이기 때문에 점차 사라지는 과도적인 해(transient solution영어)이다. 오랜 시간이 지나면 특수해만이 남기 때문에 이 해를 정상 상태 해(steady-state solution영어)라 부르기도 한다.[25] 정상 상태 해는 특수해의 형태를 띤다.:

:

사인파 구동력의 경우 일반 해는 초기 조건에 따라 달라지는 과도 현상 해와 초기 조건과 무관하며 구동 진폭, 구동 주파수 , 감쇠되지 않은 각 주파수 , 그리고 감쇠 비 에만 의존하는 정상 상태의 합이다.

정상 상태 해는 유도된 위상 변화 를 가진 구동력에 비례한다.

:

여기서

:

는 임피던스 또는 선형 응답 함수의 절대값이고,

:

5. 1. 2. 일반적인 외력

초기에 정지해 있는 진동의 경우, 그린 함수를 사용해 해를 구할 수 있다.[26][27]:

이때, 운동의 해는 다음과 같다.

:

6. 양자 조화 진동자 (Quantum Harmonic Oscillator)

조화 진동자는 고전역학과 양자역학 모두에서 중요하게 다루어지는 물리계이다. 조화 진동자의 퍼텐셜 는 다음과 같다.

:

여기서 는 물체의 위치이며, 용수철이 자연 상태일 때의 위치를 원점으로 한다. 해밀토니안 를 이용하면, 운동은 해밀턴의 정준 방정식을 따른다. 는 운동 에너지, 는 운동량이다. 해밀토니안은 다음과 같다.

:

해밀턴의 정준 방정식은 다음과 같다.

:

:

이 방정식을 풀면 뉴턴의 운동 방정식 를 얻게 되어, 고전역학과 같은 결과를 얻는다.

양자역학에서는 위에서 사용한 해밀토니안을 그대로 사용한다. 1차원 양자 조화 진동자에 대한 시간에 무관한 슈뢰딩거 방정식은 다음과 같다.[1]

:

이 방정식은 해석적으로 풀 수 있으며, 그 해는 에르미트 다항식을 사용하여 표현할 수 있다. 또한, 생성 연산자와 소멸 연산자를 사용하여 양자 조화 진동자를 기술할 수 있으며, 슈뢰딩거 방정식은 이 연산자들을 사용하여 다시 쓸 수 있다. 양자장론이나 양자다체계에서는 장을 양자적인 조화 진동자로 분해하기도 하며, 양자적인 조화 진동자의 집합은 보손 계로 간주할 수 있다.

6. 1. 1차원 양자 조화 진동자

1차원 양자 조화 진동자에 대한 시간에 무관한 슈뢰딩거 방정식은 다음과 같이 쓸 수 있다.[1]:

이 방정식은 해석적으로 풀 수 있으며, 그 해(에너지 고유 상태)는 에르미트 다항식 을 사용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.[1]

:

여기서, , 는 정규화 상수이며 다음 식으로 주어진다.[1]

:

에르미트 다항식 은 다음과 같이 정의된다.[1]

:

인 경우, 에르미트 다항식은 다음과 같다.[1]

:

:

:

기저 상태()의 에너지 고유 상태는 가우스 빔이며, 근처에 국한되어 있다.

에너지 고유값은 다음과 같다.[1]

:

즉, 에너지 준위는 라는 균등한 간격으로 늘어선다. 의 상태는 영점 진동이며, 그 에너지 고유값 는 영점 에너지라고 불린다.

6. 2. 생성 소멸 연산자 (Creation and Annihilation Operators)

생성 연산자와 소멸 연산자를 사용하여 양자 조화 진동자를 기술할 수 있다.다음과 같이 연산자를 정의한다.

: : 소멸 연산자

: : 생성 연산자

이것을 사용하면, 슈뢰딩거 방정식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

:

1/2 항이 나오는 것은 연산자에 미분이 포함되어 있기 때문이다. 에너지 고유값과의 비교에서 의 고유값은 과 같다는 것을 알 수 있다. 따라서 를 '''수 연산자'''라고 부르고 으로 나타낸다.

생성·소멸 연산자를 에너지 고유 상태 에 작용시키면, 의 고유값 ''n''을 증감시킨다. ( = )

:

즉, 을 어떤 입자의 수로 본다면, 생성 연산자는 입자를 하나 생성하고, 소멸 연산자는 하나 감소시키는 역할을 한다. 또한 기저 상태(입자수 0의 상태)에 소멸 연산자를 작용시켜도, 더 이상 입자를 없앨 수 없다.

이 연산자를 이용하면, 방정식의 해를 쉽게 유도할 수 있다.

6. 3. 양자장과의 관계

양자장론이나 양자다체계에서는 장을 양자적인 조화 진동자로 분해하는 경우가 있다. 양자적인 조화 진동자의 집합은 보손 계로 간주할 수 있다. 독립적인 조화 진동자로 이루어진 계는 에너지 고유값이나 평형 상태를 논의할 때 화학 퍼텐셜 인 이상 보즈 기체와 수학적으로 완전히 동일하다.[9]하지만 모든 장이 조화 진동자로 귀결되는 것은 아니다. 조화 진동자의 집합으로 생각할 수 있는 장은 쌍곡선형 미분방정식을 만족하는 경우에 한정된다. (자세한 내용은 비조화진동자나 보고류보프 변환 참조) 또한, 입자상이 나타나는 것은 조화 진동자가 되는 양자장에 한정된다. 예를 들어, 맥스웰의 장 전체가 조화 진동자의 집합이 되는 것이 아니라, 멀리 전자기파로 전달되는 성분만이 조화 진동자가 된다.[10] 이때 나타나는 입자상이 광자이다. 단, 입자의 수와 조화 진동자의 수는 직접적인 관계가 없다. 입자의 수가 증감하면 조화 진동자의 상태가 변한다.[11]

양자적인 조화 진동자로 분해한다는 것은 양자가 갖는 입자성을 진폭으로 해석하고, 파동성을 진동수로 이해하려는 것이다. 이 생각을 페르미온에 적용하면, 보손은 진폭이 얼마든지 커질 수 있지만, 페르미온은 진폭에 제한이 있어 크게 커질 수 없다고 생각할 수 있다. 이 양자적인 조화 진동자의 진폭을 나타내는 것이 생성-소멸 연산자이다.[10]

양자장과 관련된 대표적인 예시는 다음과 같다.

7. 등가 시스템 (Equivalent Systems)

여러 공학 분야에서 조화 진동자의 운동 방정식과 동등한 미분 방정식이 등장한다. 이러면, 그 계의 행동은 조화 진동자와 같은 행동을 보이게 된다. 아래 표는 역학과 전자공학에서 네 가지 조화 진동자 계의 유사한 양을 보여준다. 표의 같은 줄에 있는 유사한 매개변수에 수치적으로 같은 값을 주면 진동자의 동작(출력 파형, 공진 주파수, 감쇠비)이 같다.

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

논문

[4]

서적

System dynamics

Pearson Education

[5]

서적

Optics, 3E

https://books.google[...]

Tata McGraw-Hill

[6]

웹사이트

Two ways of driving a child's swing

http://www.grinnell.[...]

2011-11-27

[7]

논문

The pumping of a swing from the standing position

[8]

논문

Towards a more realistic description of swing pumping due to the exchange of angular momentum

[9]

서적

統計力学 II

培風館

2008-12-05

[10]

서적

物理数学ノート<2>力学I

講談社

1993-12

[11]

간행물

場の量子論の考え方

[12]

서적

Advanced Engineering Mathematics

https://archive.org/[...]

Jones & Bartlett Pub

[13]

서적

Classical Dynamics of Particles and Systems

Brooks/Cole

[14]

서적

Classical Dynamics of Particles and Systems

Brooks/Cole

[15]

서적

Classical Dynamics of Particles and Systems

Brooks/Cole

[16]

서적

Classical Mechanics

Addison Wesley

[17]

서적

개정판 고전역학

서울대학교출판부

[18]

백과사전

강제진동 - 음의 지식

글로벌 세계 대백과

[19]

서적

개정판 고전역학

서울대학교출판부

[20]

서적

개정판 고전역학

서울대학교출판부

[21]

서적

개정판 고전역학

서울대학교출판부

[22]

서적

Advanced Engineering Mathematics

https://archive.org/[...]

Jones & Bartlett Pub

[23]

서적

Classical Dynamics of Particles and Systems

Brooks/Cole

[24]

서적

Classical Dynamics of Particles and Systems

Brooks/Cole

[25]

서적

Classical Dynamics of Particles and Systems

Brooks/Cole

[26]

서적

Classical Dynamics of Particles and Systems

Brooks/Cole

[27]

서적

개정판 고전역학

서울대학교출판부

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com