청일수호조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

청일수호조약은 1871년 일본과 청나라 사이에 체결된 조약으로, 양국 간의 국교 수립과 통상 개시를 목적으로 했다. 동아시아 정세 변화와 일본의 개국 이후 청나라와의 관계 개선 필요성에 따라 체결되었으며, 일본은 이홍장 등 청나라 정부 요인들을 설득하여 조약 체결을 이끌었다. 조약은 평등 조약의 형식을 취했지만, 불평등 조약의 요소도 포함하고 있었으며, 영토 침범 금지, 외교 사절 교환, 제한적인 영사 재판권 인정 등의 내용을 담았다. 조약 체결 이후 비준 과정에서 여러 문제점이 제기되었으나, 1873년 발효되었으며, 1894년 청일 전쟁 발발로 효력을 잃었다. 이 조약은 양국 관계에 갈등을 야기하는 불평등한 요소를 포함하고 있었으며, 특히 '소속 영토' 해석을 둘러싼 문제는 1874년 일본의 대만 출병으로 이어지는 등 양국 관계에 부정적인 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1871년 조약 - 프랑크푸르트 조약 (1871년)

프랑크푸르트 조약은 1871년 독일 제국과 프랑스 제3공화국 간에 체결된 강화 조약으로, 프랑스가 알자스-로렌 대부분을 독일에 할양하고 배상금을 지불하게 되면서 독일군의 프랑스 점령을 종식시켰으나, 프랑스의 복수주의를 자극하여 제1차 세계 대전의 원인 중 하나가 되었다. - 1871년 일본 - 폐번치현

폐번치현은 메이지 유신 이후 일본이 봉건적인 번 제도를 해체하고 현 제도를 도입하여 중앙 집권화와 재정 안정을 목표로 실시한 개혁으로, 1871년 칙령을 통해 260여 개의 번을 3부 302현으로 개편하고 중앙 정부에서 파견된 현령을 임명하여 현재 일본 행정 구역 체계의 기반이 되었다. - 1871년 일본 - 이와쿠라 사절단

이와쿠라 사절단은 메이지 유신 직후 이와쿠라 도모미를 대표로 메이지 정부가 파견한 외교 사절단으로, 불평등 조약 개정과 서양 문물 시찰을 목표로 미국과 유럽을 방문하여 일본 근대화에 기여했다. - 일본 제국-청나라 관계 - 톈진 조약 (1885년)

톈진 조약은 갑신정변 이후 청일 양국이 조선 문제 해결을 위해 체결한 조약으로, 양국 군대의 철수 및 재파병 시 사전 통보를 합의했으나, 사전 통보 조항 해석 차이로 청일전쟁의 빌미를 제공하며 동아시아 국제 관계에 영향을 미쳤다. - 일본 제국-청나라 관계 - 간도 협약

간도 협약은 1909년 일본 제국이 청나라와 체결한 조약으로, 두만강을 국경으로 간도를 청나라 영토로 인정하는 대신 일본이 만주 철도 부설권을 얻었으며, 현재 대한민국에서는 이 협약의 유효성에 대한 논쟁이 있다.

2. 배경

16세기 말 이후, 일본과 중국(명나라·청나라) 사이에는 정식적인 국교가 없었다.[3] 일본의 개국 이전 청일 무역은 히젠국나가사키항 1항에 한정되어 에도 막부의 특허를 받은 청나라 상선이 '당인 저택'이라는 중국인 거주 지역에서 무역하는 것이 허가되었을 뿐이었다.[5]

개항 후, 에도 막부는 영국 중재로 상하이항 청나라 관헌과 일본인의 상업·학문 수련 목적 청나라 상륙·거주 교섭을 진행했으나, 막부 붕괴와 메이지 유신으로 신정부의 규슈 진무 총독, 나가사키부로 인계되었다.[5] 1868년 10월, 상하이 당국은 일본인과 일본 상선의 상하이 내항을 허가하고, 일본 측은 청나라 법령 준수를 조건으로 조약 체결 불필요를 통고받고 승낙했다.[5] 재일 청나라인과 재청 일본인은 서로 치외 법권을 인정하지 않고 각국 법률로 처벌하기로 했으나, 중앙 정부 지령에 근거한 것은 아니었다.[5]

1869년 2월 이후, 신정부에서 대청 국교 문제가 검토되기 시작했다.[5] 같은 해 11월, 외무성은 베이징에 사절을 파견하여 상황 파악 후 구미 각국 사례를 따라 국교를 열 것을 태정관에 제안했다.[5] 한편, 일본이 이웃 나라와 국교 관계가 없는 것은 국력 신장에 부합하지 않는다는 견해도 있었고, 특히 조선과의 국교 문제에서 청나라와의 관계 개선이 중요하다는 인식이 있었다.[5][6]

1869년 12월 3일, 기토 다카요시를 흠차 전권 대사로 청나라 및 조선에 파견한다는 칙령이 내려졌으나, 기토는 국사로 인해 좌절되었다.[5] 1870년 6월 29일(1870년7월 27일), 야나기하라 사키미츠 및 하나부사 요시타다를 청나라에 파견하여 국교 수립과 통상 개시 예비 교섭 및 무역 상황 조사를 맡게 했다.[8][5][3][9] 야나기하라는 청나라 도항 경험이 있는 나구라 쇼소를 수행원으로 동행시켰다.[10]

2. 1. 동아시아 정세

19세기 말, 일본은 메이지 유신 이후 청나라와 정식 국교가 없었다.[3] 일본의 개국 이전 청일 무역은 히젠국나가사키항에 한정되었고, 에도 막부의 특허를 받은 청나라 상선만이 '당인 저택'에서 무역을 할 수 있었다.[5]개항 후, 에도 막부는 영국 중재로 상하이항 청나라 관헌과 일본인의 상업 및 학문 수련 목적의 청나라 상륙·거주 교섭을 진행했다.[5] 막부 붕괴 후, 메이지 유신 신정부는 규슈 진무 총독, 나가사키부를 통해 교섭을 인계받았다.[5] 1868년 10월, 상하이 당국은 일본인과 일본 상선의 상하이 내항을 허가했고, 일본 측은 청나라 법령 준수를 조건으로 조약 체결 불필요를 통고받고 승낙했다.[5] 재일 청나라인과 재청 일본인은 서로 치외 법권을 인정하지 않고 각국 법률로 처벌하기로 했다.[5] 단, 이 교섭은 중앙 정부 지령에 근거하지 않았다.[5]

1869년 2월 이후, 신정부에서 대청 국교 문제가 검토되기 시작했다.[5] 같은 해 11월, 외무성은 청나라 베이징에 사절을 파견하여 상황 파악 후 구미 각국 사례를 따라 국교를 열 것을 태정관에 제안했다.[5] 한편, 일본이 이웃 나라와 국교 관계가 없는 것은 국력 신장에 부합하지 않는다는 견해도 있었다.[5] 특히, 조선에 국교를 요구한 일본 국서에 '황', '칙' 글자가 있는데, 조선이 이를 '상국'인 청나라 황제만 사용 가능하다며 거부하여 대조선 국교 문제가 암초에 부딪혔다. 이러한 상황에서 청일 대등 교제를 통해 조선의 일본과의 개국을 유도하고, 일본이 조선의 '상국' 지위를 확립할 수 있다는 지적도 있었다.[5][6]

1869년 12월 3일, 기토 다카요시를 흠차 전권 대사로 청나라 및 조선에 파견한다는 칙령이 내려졌으나, 기토는 국사로 인해 좌절되었다.[5] 1870년 6월 29일(1870년7월 27일), 야나기하라 사키미츠 및 하나부사 요시타다를 청나라에 파견하여 국교 수립과 통상 개시 예비 교섭 및 무역 상황 조사를 맡게 했다.[5][3][9] 야나기하라는 청나라 도항 경험이 있는 나구라 쇼소를 수행원으로 동행시켰다.[10]

2. 2. 청나라와의 관계

1870년 7월 27일, 일본은 조선과의 외교 문제 해결을 위해 청나라와의 관계 개선을 우선 과제로 삼고, 야나기와라 사키미츠, 하나부사 요시모토를 청나라에 파견하여 예비 협상을 진행했다.[8][3][9]당시 청나라는 16세기 말 이후 일본과 정식 국교가 없었고, 일본의 개국 이전까지는 나가사키항을 통해서만 제한적인 무역을 허용했다.[3][5] 에도 막부는 영국 중재로 상하이항에서 청나라와 교섭을 진행했지만 막부 붕괴로 중단되었고, 메이지 유신 이후 나가사키부가 교섭을 이어받았다.[5] 1868년 10월, 상하이 당국은 일본인과 일본 상선의 상하이 내항을 허가했지만, 중앙 정부 차원의 정식 조약은 아니었다.[5]

1869년 2월부터 일본 신정부는 청나라와의 국교 문제를 검토하기 시작했다.[5] 외무성은 베이징에 사절을 파견하여 상황을 파악하고, 국교 수립 여부를 결정하자는 의견을 태정관에 제출했다.[5] 그러나 당시 일본은 이웃 나라와 국교 관계가 없는 것은 장기적으로 국익에 부합하지 않는다는 견해도 있었고, 특히 조선과의 외교 문제에서 청나라와의 관계 개선이 중요하다는 인식이 있었다.[5][6]

3. 조약 체결 과정

1870년 7월 27일, 조선과의 국교 문제가 난항을 겪는 가운데, 일본은 청나라와의 국교 체결을 우선시하여 야나기와라 사키미츠와 하나부사 요시모토를 파견해 예비 협상을 진행했다. 이후 정규 대사로 다테 무네나리가, 부사로 야나기와라가 임명되어 막바지 협상을 진행했다. 이 조약은 평등 조약이었지만, 양국이 서구 열강에게 강요받았던 불평등 조약의 내용을 서로 인정하는 특이한 내용을 담고 있었으며, 청일 전쟁 발발 전까지 유효했다.

3. 1. 예비 협상

1870년 7월 27일, 야나기와라 사키미츠와 하나부사 요시모토는 조선과의 국교 문제가 난항을 겪는 상황에서 청나라와의 국교 수립을 우선시해야 한다는 판단하에 파견되었다.[8][3][9] 이들은 톈진에서 증국번, 이홍장 등 청나라 고위 관료들과 만나 예비 협상을 진행했다.[5]당시 청나라 내부에서는 일본과의 국교 협상에 응하면 다른 "신복 조공" 국가들도 같은 요구를 해 조공(책봉 체제)이 무너질 것을 우려하는 보수파의 반대가 있었다.[9] 그러나 야나기하라는 끈질긴 설득 끝에 청나라 정부 중진들과 면담을 가졌다.[5]

양무파였던 증국번과 이홍장은 애로우 전쟁과 태평천국의 난을 겪으며 경제 재건과 부국강병을 위해 일본과 새로운 관계를 맺는 것에 긍정적이었다.[9] 야나기하라는 이홍장에게 서양 열강의 압력에 맞서기 위해 청나라와 일본이 협력해야 한다고 주장했고,[5][9] 이홍장은 일본을 "포섭"하면 청나라에 도움이 될 것이라는 생각에 이르러, 일본과의 조약 체결을 청나라 정부에 여러 번 건의했다.[5]

하지만, 오쿠보 도시미치 등 일본 정부 수뇌부는 청나라와 협력하여 서양 제국에 대항할 생각이 없었으며, 야나기하라 자신도 자신의 견해를 국교 수립까지의 일시적인 방편으로 생각했다.[5] 한편, 서구 열강은 동아시아의 두 거대 세력인 청나라와 일본이 반 서구 연합을 비밀리에 맺은 것은 아닌지 의심했다.[3][11]

3. 2. 본 협상

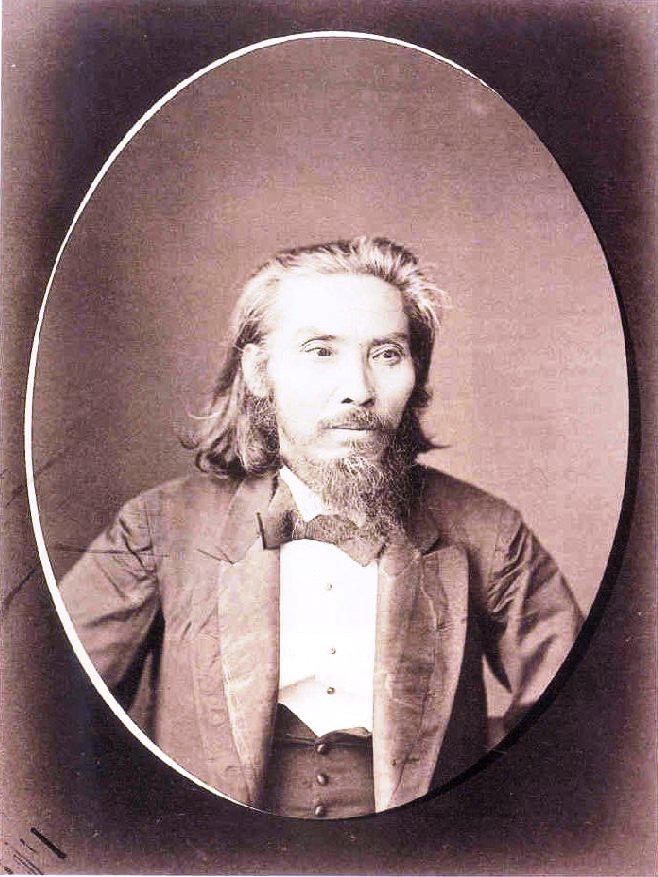

1870년 7월 27일, 일본은 조선과의 국교 문제 해결이 난항을 겪자, 청나라와의 국교 수립을 우선 과제로 삼고 야나기와라 사키미츠와 하나부사 요시모토를 파견하여 사전 협상을 진행했다.[3] 이후 정규 대사로 다테 무네나리가 임명되었고, 부사가 된 야나기하라와 함께 본 협상을 진행했다. 이 조약은 평등 조약이었지만, 양국이 서구 열강에게 강요받았던 불평등 조약의 내용을 서로 인정하는 특이한 내용을 담고 있었으며, 청일 전쟁 발발 전까지 유효했다.[3]1871년 5월, 일본 정부는 우와지마 번의 번주였던 다테 무네나리를 정규 전권대사로 임명하고, 야나기하라 사키미츠를 부사로 임명하여 협상을 이어갔다.[11]

일본은 당초 청나라와 서구 열강이 맺은 조약, 특히 청나라와 독일 제국이 맺은 톈진 조약(청독 조약)을 바탕으로, 서구 열강과 유사한 불평등 조약 체결을 목표로 하였다.[3][9][11] 다른 서구 열강처럼 최혜국 대우와 청나라 내륙 통상권을 얻고자 했던 것이다.[3]

그러나 청나라의 전권을 위임받은 이홍장은 이를 거부하고, 최혜국 조항과 내륙 통상권 조항을 삭제하고 영토 보전, 타국 침략 시 상호 원조 등의 조항을 담은 대안을 제시했다.[3][11] 이는 사실상 동맹에 가까운 내용이었다.[11]

다테 무네나리는 제2조(상호 원조)에 대해 강하게 반대하며, 서구 열강이 이미 청일 동맹을 의심하는 상황에서 그들을 자극하는 문구를 넣어서는 안 된다고 주장했다.[11] 그러나 이홍장은 서구의 의심이 두렵다면 다테가 청나라에 오지 않는 편이 나았을 것이라며 맞섰다.[11]

결국 다테는 제2조를 평시 분쟁 해결을 위한 우호적 조정 정도로 해석하여 동의했고,[11] 1871년 9월 13일, 양국의 영원한 우호를 약속하는 대등 조약인 청일수호조약이 체결되었다.[2]

3. 3. 조약 체결

1871년 5월, 일본 정부는 정규 전권 대신으로 옛 우와지마 번번주인 다테 무네나리를 임명했고, 부사로 임명된 야나기하라 마에미쓰 역시 계속해서 교섭을 진행했다.[11] 이에 대해 영국, 프랑스, 미국 3국은 일본과 청국이 만약 공수 동맹을 맺게 된다면, 일본에게 결코 행복한 결과를 가져다주지 못할 것이라는 공동 성명을 발표하며 간섭했다.[11] 일본 정부는 5월 10일에 정부 성명을 발표하여, 일청 동맹의 소문을 공식적으로 부인했다.[11]6월, 다테 전권은 톈진에 도착하여 즉시 본 교섭에 들어갔다.[11] 일본 측의 조약안은 처음에는 청국과 구미 제국이 맺은 제 조약, 특히 청국과 독일 제국이 맺은 톈진 조약(청독 조약)을 토대로 하여, 일본을 구미 제국의 입장에 두는 불평등 조약 안이었다.[3][11][9] 일본으로서는, 다른 구미 열강처럼 최혜국 대우와 청국의 내지 통상권을 획득하고 싶었던 것이다.[3]

청조의 전권을 위임받은 이홍장은 이를 일축하고 최혜국 조항과 내지 통상권 규정을 삭제하고, 영토 보전과 타국으로부터의 침략에 대한 상호 원조 규정을 담은 대안을 제기했다.[3][11] 다테 무네나리는 제2조를 완전히 거부하고, 열강은 이미 일청 동맹을 의심하고 있는 이상, 그들을 자극하는 문구를 적어서는 안 된다며, 열강의 혐의를 받지 않도록 해야 한다고 주장했다.[11] 이에 대해 이홍장은, 서양으로부터의 혐의가 그렇게 두렵다면, 다테 전권은 차라리 청국에 오지 않는 것이 좋았을 것이며, 그렇게 하는 편이 일본도 구미에 접근하기 쉬웠을 것이라고 응수했다.[11]

이에 관해 일청 쌍방의 의견이 서로 평행선을 그렸다.[11][9] 다테 전권은, 일미 간 또는 청미 간에 체결된 조약(미일 화친 조약, 망하 조약)에 있어서 유사한 조항과 마찬가지로 해석, 즉 평시의 분쟁 해결을 우호국의 정으로 조정하는 정도에 불과하다는 해석을 적용한 뒤, 이에 동의했다.[11] 이리하여, 7월 29일 (1871년 9월 13일), 영원히 양국의 우호를 노래하는 대등 조약, 청일수호조약이 체결되었다.[2]

조약의 조인자는 다음과 같다.

4. 조약의 주요 내용

- 양국은 서로의 영토에 대한 국경 침범을 자제한다(제1조).[6][9][11]

- 외교 사절을 교환하고 상호 영사를 주재시킨다(제4조, 제8조).[6][9][11]

- 양국의 협상에는 한문을 사용하고, 일본어를 사용할 때에는 한문을 덧붙인다(제6조).[6][9][11]

- 제한적인 영사 재판권을 서로 인정한다(제8조, 제9조, 제13조).[6][9][11]

- 양국의 개항장에서는 칼의 휴대를 금지한다(제11조).[6][9][11]

- 통상 관계에 대해서는 구미 열강에 준하는 대우(협정 관세율 등)를 서로 인정한다.[9]

일본은 당초 최혜국 대우를 요구했으나 얻지 못했고, 일본 또한 청나라에 대해 최혜국 대우를 하지 않았다.[11] 영사 재판권에 관해서는, 양국 모두 자국민 상호 간의 분쟁은 각국의 국법에 따라 해당 국가의 영사가 재판을 행하고, 청일 양 국민 간의 분쟁에 대해서는 쌍방의 관리가 협의하여 재판하는 것으로 했다.[11] 관세에 관해서도 관세율을 상호 협정에 의해 결정하기로 했다(협정 관세 제도).[11]

5. 조약의 비준과 발효

1871년 류큐 어용선 대만 표착 사건[12]과 1872년 마리아 루스호 사건[13]의 영향으로 일본 내에서 조약 비준 필요성이 높아졌다. 또한 국내에서 정한론과 대만 출병론이 거세지면서, 조선과 대만에 대한 청나라의 대응을 확인할 필요성도 제기되었다.[11]

이러한 상황에서 부종신 외무경은 일련의 사건 처리를 명분으로 청나라에 파견되어 1873년 4월 30일 비준서를 교환, 조약을 발효시켰다.[11] 조약 체결은 일본 측 대장경 다테 무네나리(구 우와지마번주)와 청 측 직례총독 이홍장이 담당했다.

당시 동양에 진출해 있던 주요 서구 열강은 이 조약을 공수 동맹의 밀약으로 의심했고, 영사 재판권 승인 등에 대한 국내 반대 여론도 있어 비준이 늦어졌다.[11]

그러나 비준 당시에는 제2조(공수 동맹 관련)에 대해 이미 열강의 양해를 얻었고, 제11조(일본인의 칼 착용 금지)에 관해서도 일본 내에서 사족(士族)의 칼 착용 금지 방향이 제시되어 있었다.[11] 또한 제14조("미개항장"에 대한 군함 입항 금지)는 대만에는 적용되지 않는 것으로 일본 정부 내에서 결정되어 비준이 이루어졌다.[11]

이후 일본은 열강과 동일한 조건으로 조약을 개정하고자 청나라와 교섭을 계속했지만, 성공하지 못했다.[3] 이 조약은 1894년 청일 전쟁 발발 직전까지 유효했다.[3] 1894년 (메이지 27년, 광서 20년) 8월 1일, 양국은 서로 선전 포고를 하여 조약은 효력을 잃었다.

5. 1. 일본 내 반대 여론

일본 정부 내에서는 조약 내용에 대해 격렬하게 반대했다. 특히, 내지 통상권 확보에 실패한 것에 대한 불만이 컸다.[6] 제14조 "양국의 병선은 개항장을 왕래하여 자국 상민을 보호하지만, 미개항장 및 내지의 하천, 항구, 지항으로 들어가는 것은 허락하지 않는다. 이를 위반하는 자는 체포하여 벌을 주어야 한다. 다만, 풍랑을 만나 어려움을 피하기 위해 들어온 자는 예외로 한다"라는 규정에 대한 반대도 많았다.[11] 군사 동맹 밀약 의혹이 제기된 제2조에 대해서도 문제가 되었으며, 조약 전문에 「천황 폐하」의 존호를 명기하는 것은 일본을 조선의 「상국」으로 만들기 위해 필수적인 절차였음에도 명시되지 않은 점에 대해서도 의문이 제기되었다.[11] 또한, 제11조의 양국 상민 왕래 시 도검 휴대를 금지한 규정에 대해서도 사족의 강한 반발이 있었다.[11]5. 2. 비준 과정

1872년, 마리아 루스 호 사건과 류큐 어용선 대만 표착 사건을 계기로 일본 내에서 비준 필요성이 높아졌다.[11] 소에지마 다네오미(副島種臣) 외무경은 청나라에 파견되어 일련의 사건 처리를 명분으로 조약 비준을 추진했다.[11] 1873년 4월 30일, 비준서 교환을 통해 조약이 발효되었다.[11]비준 당시 일본은 제2조에 대해서는 이미 열강의 양해를 얻었고, 제11조에 관해서도 일본 국내에서 사족(士族)의 칼 착용 금지 방향이 이미 제시되어 있었다.[11] 또한, 제14조의 "미개항장"에 대한 군함 입항 금지에 관해서는, 이 규정은 대만에는 적용되지 않는 것으로 일본 정부 내에서 결정했고, 이로 인해 비준에 이르게 되었다.[11]

6. 조약의 영향 및 역사적 의의

16세기 말 이후, 일본과 중국(명나라, 청나라) 사이에는 정식적인 국교가 없었다.[3] 일본의 개국 이전 청일 무역은 히젠국나가사키항 1항에 한정되어 에도 막부의 특허를 받은 청나라 상선이 내항하여, '당인 저택'이라고 불리는 중국인 거주 지역에 체류하며 무역 거래가 허가되었을 뿐이었다.[5]

개항 후, 에도 막부는 영국 중재로 상하이항의 청나라 관헌과 일본인의 상업·학문 수련을 위한 청나라 상륙·거주 인정 교섭을 진행했다.[5] 그러나 교섭 도중 막부가 붕괴되고, 메이지 유신 후 신정부의 규슈 진무 총독, 나가사키부로 인계되었다.[5] 1868년 10월, 상하이 당국은 일본인과 일본 상선의 상하이 내항을 허가하며, 일본 측은 청나라 법령을 준수하면 되고, 조약은 불필요하다는 통고를 했고, 나가사키부도 승낙했다.[5] 재일 청나라인 범죄는 일본 법률로, 재청 일본인은 청나라 법으로 처벌하며, 치외 법권을 서로 인정하지 않기로 했다.[5] 단, 이 교섭은 중앙 정부 지령에 근거한 것은 아니었다.[5]

1869년 2월 이후, 신정부 중추에서 대청 국교 문제가 검토되기 시작했다.[5] 같은 해 11월, 일본 외무성은 베이징에 사절을 파견하여 상황 파악 후, 청일 무역 발전 전망이 있다면 구미 각국 사례를 따라 국교를 열고, 서두를 필요는 없다는 의견을 태정관에 제출했다.[5] 한편, 만국 교통 시대에 개국 화친 방침을 내건 일본이 이웃 나라와 국교 관계가 없는 것은 국력 신장에 부합하지 않는다는 견해도 있었다. 특히 조선 국교 요구 일본 국서에 '황', '칙' 글자가 있어 조선이 '상국'인 청나라 황제만 사용 가능하다며 수리를 거부, 대조선 국교 문제가 암초에 부딪힌 상황에서, 청일 대등 교제는 조선의 개국에 긍정적 영향을 주고 일본이 조선 '상국' 지위를 확립할 수 있다는 지적도 있었다.[5][6]

1869년 12월 3일, 기토 다카요시를 흠차 전권 대사로 청나라 및 조선에 파견한다는 칙령이 내려졌다.[5] 그러나 기토는 국사에 분주하여 일본을 떠날 수 없어 좌절되었고, 1870년 7월 27일), 야나기하라 사키미츠 및 하나부사 요시타다를 청나라에 파견하여[8] 국교 수립과 통상 개시 예비 교섭 및 무역 상황 조사를 맡게 했다.[5][3][9] 야나기하라는 청나라 도항 경험이 있는 나구라 쇼소를 수행원으로 동행시켰다.[10]

이후 청일수호조약은 긍정적 측면과 부정적 측면 모두를 남겼으며, 1894년 청일 전쟁 발발 직전까지 효력이 지속되다가 1894년 8월 1일 양국의 선전 포고로 효력을 잃었다.

6. 1. 긍정적 측면

일본은 청나라와 관계를 개선하여 조선과 외교 문제에서 해결의 발판을 마련하였다. 1871년 류큐 어용선 대만 표착 사건[12]과 1872년 마리아 루스호 사건[13]을 거치면서 일본 내에서는 조약 비준의 필요성이 커졌고, 정한론과 대만 출병론이 대두되면서 청나라의 반응을 확인할 필요성도 제기되었다.[11] 이러한 상황에서 1873년 부종신 외무경이 조약을 비준하여 발효시켰다.[11] 동아시아의 두 강대국이 평등한 관계를 맺음으로써, 서구 열강의 침략에 대한 공동 대응 가능성을 열었다는 긍정적 측면도 존재한다.6. 2. 부정적 측면

청일수호조약은 양국 모두에게 불평등한 요소를 포함하고 있어, 이후 양국 관계의 갈등 요인이 되었다. 특히, 제1조의 '소속 영토' 해석을 둘러싼 갈등은 주목할 만하다.[2]청나라 측은 '소속 영토'를 중국 본토뿐만 아니라 조공국까지 포함하는 것으로 해석했다. 이는 조공을 통해 형성된 '상방', '속방'이라는 상하 관계에 기반한 것이었다. 반면, 일본 측은 '소속 영토'에 청나라의 조공국이나 속국은 포함되지 않는다고 해석하고, 본국에 "소속 영토는 번속 토지를 가리키는 것이 아니다"라고 보고했다. 이처럼 조약 체결 당시부터 해석상의 차이가 존재했다.

1871년 미야코지마 섬 주민 조난 사건이 발생하자, 일본 정부는 청나라에 항의했지만, 청나라 외무 당국은 생번은 "화외의 백성"이며 청나라의 통치가 미치지 않는 영역에서의 사건이라고 답변했다. 이를 계기로 1874년 사이고 주도가 이끄는 일본군이 타이완 출병을 감행했다.

이에 대해 청나라 정부는 타이완이 청나라 영토이므로 무력 침입은 조약 위반이라며 즉시 철병을 요구했다. 오쿠보 도시미치가 베이징에 파견되어 조약의 '영토' 해석, 국제법, 화이 질서를 둘러싼 대립이 발생했다.

일본 측은 국제법상 실질적인 통치가 없는 타이완은 청나라의 '소속 영토'가 될 수 없다고 주장했다. 반면 청나라는 "타이완의 생번이 원래 중국에 속하는 것은 논란의 여지가 없다"며, '소속 영토' 통치 방식은 청나라가 결정할 문제이고, 만국공법은 청나라의 일을 싣지 않았으므로 논할 필요가 없다고 반박했다.

결국 영국 공사 웨이드의 중재로 일본에 대한 배상금 지불과 일본의 출병 목적을 간접적으로 인정하는 선에서 타결되었지만, 양국은 서로를 불신하고 경계하게 되었다. 일본은 청나라를 국제법에 따르지 않는 국가로, 청나라는 일본을 조약을 어기고 무력을 사용하는 국가로 인식하게 된 것이다.

6. 3. 역사적 의의

1871년 청나라와 일본 제국 사이에 체결된 청일수호조약은 근대 동아시아 국제 질서의 복잡성을 보여주는 대표적인 사례이다. 이 조약은 단순한 양국 관계를 넘어, 동아시아 전체의 세력 균형과 국제 관계에 큰 영향을 미쳤다.이 조약은 일본이 메이지 유신 이후 근대 국가로 발돋움하면서 동아시아에서 자국의 영향력을 확대하려는 시도였다. 그러나 당시 동양에 진출해 있던 주요 서구 열강으로부터 공수 동맹의 밀약 혐의를 받았고, 영사 재판권 승인 등으로 인해 국내에서도 반대 여론이 있어 비준이 늦어졌다.[11] 일본 정부 내에서는 이 조약이 일본과 서구 열강과의 조약 개정 실현에 장애가 될 수 있으며, 청나라에 대한 경제 진출도 원활하게 진행되지 않을 것이라는 우려 때문에 비준에 신중한 의견도 있었다.[3]

1872년 일본은 서구 열강의 압력을 받아 조약 제2조 삭제를 시도했지만, 청나라에 의해 거부되었다.[9] 그러나 1871년 류큐 어용선 대만 표착 사건[12]과 1872년 마리아 루스호 사건[13]의 영향으로 일본 측의 비준 필요성이 높아졌다. 또한 국내에서 정한론과 대만 출병론이 고조되면서, 조선과 대만에 대해 청나라가 어떤 대응을 취할지도 확인해 둘 필요가 있었다.[11]

결국 1873년 4월 30일 비준서 교환으로 조약이 발효되었다.[11] 비준 당시 제2조에 대해서는 이미 서구 열강의 양해를 얻었고, 제11조의 일본 국내 사족(士族)의 칼 착용 금지 방향도 이미 제시된 상태였다.[11] 제14조 "미개항장"에 대한 군함 입항 금지 규정은 대만에 적용되지 않는 것으로 일본 정부 내에서 결정되었다.[11]

이후 일본은 서구 열강과 동일한 조약으로 개정할 것을 요구하며 청나라와 교섭을 계속했지만, 성공하지 못했다.[3] 조약은 1894년 청일 전쟁 발발 직전까지 효력이 지속되었다.[3] 1894년 8월 1일 양국은 서로 선전 포고를 하여 청일수호조약은 효력을 잃었다.

이처럼 청일수호조약은 동아시아의 평화와 안정을 위한 노력이었으나, 제국주의적 야욕과 불평등 조약의 한계를 동시에 보여주었다는 평가를 받는다.

7. 청일전쟁과 조약의 실효

1894년 청일 전쟁 발발로 인해 조약은 효력을 잃었다.[4] 청일전쟁의 결과, 일본은 조선에 대한 영향력을 강화하고 타이완을 식민지로 획득했다.

8. 기타

이 조약과 관련하여 다음과 같은 일화들이 전해진다.

- 나가사키의 서예가 오소네 켄도는 전권대사 다테 무네나리의 수행원으로 청나라에 동행했는데, 청나라 전권대사인 이홍장에게 서예 실력을 인정받아 '진정산방'이라는 현판을 하사받았다.[4]

- 소에지마 타네오미는 마리아 루스호 사건에서 도움을 요청한 중국인 노예들을 해방시켜 "정의 인도주의자"로서 국제적인 명성을 높였다.[4] 그는 수호 조약 비준 당시 청나라 황제 알현 시 기존 관례였던 궤례를 깨고 입례를 고수하여 일청(日清) 대등을 세계에 과시하고 조공 무역 체제의 종언을 각국에 각인시켰다.[4]

8. 1. 조약 체결에 참여한 인물

조약 체결에는 일본 측 대장경 다테 무네나리(구 우와지마번주)와 청 측 직례총독 이홍장이 공사 (흠차 전권대신)으로서 참여하였다.[1]나가사키의 서예가 오소네 켄도는 다테 무네나리의 수행원으로 청나라에 동행했는데, 이홍장에게 서예 실력을 인정받아 '진정산방'이라는 현판을 하사받았다.[1]

8. 2. 조약 체결 관련 일화

나가사키의 서예가 오소네 켄도는 전권대사 다테 무네나리의 수행원으로 청나라에 동행했는데, 청나라 전권대사인 이홍장에게 서예 실력을 인정받아 '진정산방'이라는 현판을 하사받았다.[4]소에지마 타네오미는 메이지 4년에 외무경이 되었고, 마리아 루스호 사건에서 도움을 요청한 중국인 노예들을 해방시켜 "정의 인도주의자"로서 국제적인 명성을 높였다.[4] 수호 조약 비준 당시 소에지마는 동치제의 혼인을 축하하는 국서를 봉정했으며, 청나라 황제 알현 시 기존 관례였던 궤례를 깨고 입례를 고수하여 일청(日清) 대등을 세계에 과시하고 조공 무역 체제의 종언을 각국에 각인시켰다.[4] 이 기간 동안 청나라 고관들과의 시문 교환에서 그의 박식함이 매우 높게 평가되었다.[4]

참조

[1]

서적

Japan and international law: past, present and future

https://books.google[...]

[2]

간행물

小島・丸山(1986)

[3]

웹사이트

コトバンク「日清修好条規」

https://kotobank.jp/[...]

[4]

간행물

条約目録

日本学術振興会

1936

[5]

간행물

井上(1971)

[6]

간행물

牧原(2008)

[7]

간행물

井上(1971)

[8]

서적

航海漫録

https://dl.ndl.go.jp[...]

金港堂等

1409

[9]

간행물

中村(1992)

[10]

서적

市史抜萃郷賢列伝

大賀辰太郎

1936

[11]

간행물

井上(1971)

[12]

문서

琉球御用船台湾漂着事件(宮古島島民遭難事件)

[13]

문서

マリア・ルス号事件

[14]

간행물

牧原(2008)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com