만국공법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

《만국공법》은 1836년 헨리 휘튼이 저술한 국제법 서적으로, 이후 여러 언어로 번역되어 동아시아에 소개되었다. 1865년 윌리엄 알렉산더 파슨스 마틴의 중국어 번역본 출판을 시작으로, 일본에서는 막부 말과 메이지 유신 시기에, 조선에서는 강화도 조약 이후에 국제법 수용의 계기가 되었다. 이 책은 동아시아 국가들의 근대화와 외교 정책에 큰 영향을 미쳤으며, 중화 질서에서 조약 체제로의 전환을 촉진했다. 특히 일본은 《만국공법》을 적극적으로 활용하여 국제법적 지식을 습득하고 개혁을 추진했으며, 조선은 강화도 조약 체결 과정에서 이 책을 접하고 외교 및 국방 정책 수립에 활용했다. 그러나 사회 진화론의 영향으로 국제법의 한계에 대한 인식이 나타나기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 법률 책 - 한비자

한비자는 전국시대 말기 법가 사상가이자 『한비자』의 저자로, 법, 술, 세를 핵심으로 하는 통치 이론을 제시하며 법치주의와 효율적인 통치 시스템을 주장하고 군주를 위한 통치술과 정치 전략을 제시하는 동시에 당시 다른 사상들을 비판적으로 분석하였다. - 외교사 - 햇볕정책

햇볕정책은 김대중 정부에서 시작되어 노무현 정부가 계승한 대북 포용 정책으로, 화해와 협력을 통해 북한의 개혁과 개방을 유도하고 한반도 평화 통일을 목표로 남북 관계 개선에 기여했으나, 북한 핵 개발 지속에 대한 비판과 함께 대북 강경책으로 전환되기도 했다가 다시 복원 시도가 있었다. - 외교사 - 조공국

- 국제법 - 선전포고

선전포고는 국가 간 적대 행위 개시를 공식적으로 선언하는 행위로, 과거 전쟁 개시의 필수 절차였으나 국제법 발전과 무력 사용 제한으로 현대에는 드물어졌지만 일부 분쟁에서 사용되며 합법성과 실효성에 대한 논쟁이 있다. - 국제법 - 무주지

무주지는 국제법상 어떤 국가의 영유권도 미치지 않아 점유를 통해 국가가 주권을 취득할 수 있는 지역으로, 로마법의 무주물 개념과 관련되나 영토 취득 대상이라는 점에서 차이가 있으며, 식민지 확장의 명분으로 악용된 역사와 함께 사회적, 정치적 조직을 갖춘 사람들의 땅은 무주지로 간주될 수 없다는 해석이 등장하며 변화를 겪어왔다.

2. 역사

헨리 휘튼의 《만국공법》은 1836년 초판 발행 이후, 여러 언어로 번역되고 다양한 판본이 출간되었다.[17] 1845년 필라델피아에서 제3판이 출판되었고,[2] 휘튼 사후에는 유가족의 요청으로 그의 마지막 수정 사항과 전기문이 포함된 제6판이 1855년에 출판되었다.[47][2] 이후 제7판(1863년)과 제8판(1866년)도 출판되었는데, 제8판은 법적 분쟁을 야기하기도 했다.[48][49][50][3][5][4] 1848년에는 프랑스어 번역본이 라이프치히와 파리에서 출판되었다.[5]

윌리엄 알렉산더 파슨스 마틴(정위량; 丁韙良)이 번역하고 청나라가 지원하여 1865년 중국어 번역본 《만국공법》이 출판되었다.[49][51][5][6] 1868년에는 일본어로도 번역되었는데, 막말 메이지 유신에 큰 영향을 끼쳤다고 평가받는다.[49][52][53][5]

일본에서는 중국에서 간행된 직후 만국공법이 전해졌으며 개성소(開成所)에서 간행된 이후에도 여러번(藩)에서 훈독본이나 일본어 번역본등 다양한 버전이 번각되었다.

- '''개성소(서주 훈점) 『만국공법』 전 6권, 노상관, 1865년'''

:* 권수 등의 체제를 그대로 옮겨 쓴 일본 최초의 『만국공법』. 다음 해에는 쇼군 도쿠가와 이에모치에게 헌정되었다. 이 번각이 준 역사적 영향은 매우 커서, 어떤 연구에서는 "이 책은 유신 초기의 개국 방침을 결정하는 데 중대한 참고서가 되었으며, 또한 경전과 같은 권위를 가지고 읽혔다"고 평하고 있다.

- '''오석삼랑·정우십랑 공역, 히라이 요시지로 교열 『화해 만국공법』, 1868년'''

:* 역자·교열자들은 나가사키당통사 출신. 이 책은 간행되지 않았다고도 하지만, 사본이 남아 있어 유통되었던 것이 확인되었다.

- '''제각사지 역 『만국공법 역의』 어용 어서물제본서판, 1868년, 전 4권,'''

:* 개성소 판은 한어역판에 훈점을 둔 것에 불과했지만, 그것을 일본어 번역(가나 문)함으로써 더욱 읽기 쉽게 한 것이 이 책이다.

- '''시게노 야스쓰구(가고시마번) 역주 『화역 만국공법』 전 3권, 1870년'''

:* 마틴본의 제1권 2장까지를 번역한 중역본. 때때로 시게노의 주석이 달려 있다.

- '''다카야 류슈 주석·나카무라 마사나오 비열 및 서문 『만국공법 려관』(반코쿠코호 레이칸) 전 8권, 제미강, 1876년'''

:* 시게노 본과 마찬가지로 마틴 본의 역주본이다. 시게노 본보다 주석이 많고, 번역어에 고심한 것을 알 수 있지만, 내용은 범용하다고 평가받고 있다.

- '''H. 호이튼 저·우류 산인 역 『교도기원 일명 만국공법전서』 교토 죽포루, 1868년'''

:* 이 책의 역자 우류 산인(瓜生三寅)은 마틴(Martin)판 『만국공법』에 비판적이어서, 원저에서 직접 번역했으며, 제목도 ""의 번역어로서 "만국공법"을 사용하지 않고 "교도(交道)"라는 단어를 채용했다.

- '''H. 호이튼 저·오오츠키 셋조 역 『혜돈씨 만국공법』 사법성, 1882년'''

:* 이 책은 처음에는 전 2권으로, 1875년에 출판되었다. 1874년의 타이완 출병 이후 국제법의 전쟁 규정에 관해 정보 수집과 이론 무장의 목적으로 번역되었다.

- '''피세링 구술・니시 아츠시 번역 『화란 필사린 씨 만국공법』 관판 서적 제본소, 1868년'''

:* 이 『만국공법』은 휘턴의 저서가 아닌, 네덜란드의 국제법학자 피세링에 기반한 것이다.

- '''시어도어 D. 울지 저・미츠쿠리 린쇼 번역 『국제법 일명 만국공법』 전 5권, 홍문당, 1873년~1875년'''

:*울지는 미국의 예일 대학교 법학자이다. 이 책은 '''' (1860년)의 번역서이다. 현재 한・중 양국에서 사용되는 ""의 번역어로서 "국제법"을 처음 사용한 책이다.

- '''제임스 켄트 저・번지 사무국 번역・오토 류타로 교정 『견토 씨 만국공법』 전 1권, 번지 사무국, 1876년'''

:* 제임스 켄트는 미국의 법학자이며, "견토 씨"는 "켄트 씨"를 의미한다. 원저는 '''' (1878년)이다.

- '''헨리 웨이거 할렉 저・아키요시 쇼고 번역 『파 씨 만국공법』 전 6권, 유린당, 1876년'''

:* 할렉은 미국의 전시 국제법의 권위자이다. "파 씨"는 "할렉 씨"를 의미한다. 『파 씨 만국공법』은 그의 저서 ‘’(필라델피아, 1866년)를 번역한 것이다.

- '''아우구스트 빌헬름 헤프터 저, 아라카와 쿠조・키노시타 슈이치 공역 『해 씨 만국공법』 전 1권, 사법성, 1877년'''

:* 헤프터는 독일인이다. 이 책은 ‘’을 번역한 것이다.

2. 1. 초판과 번역

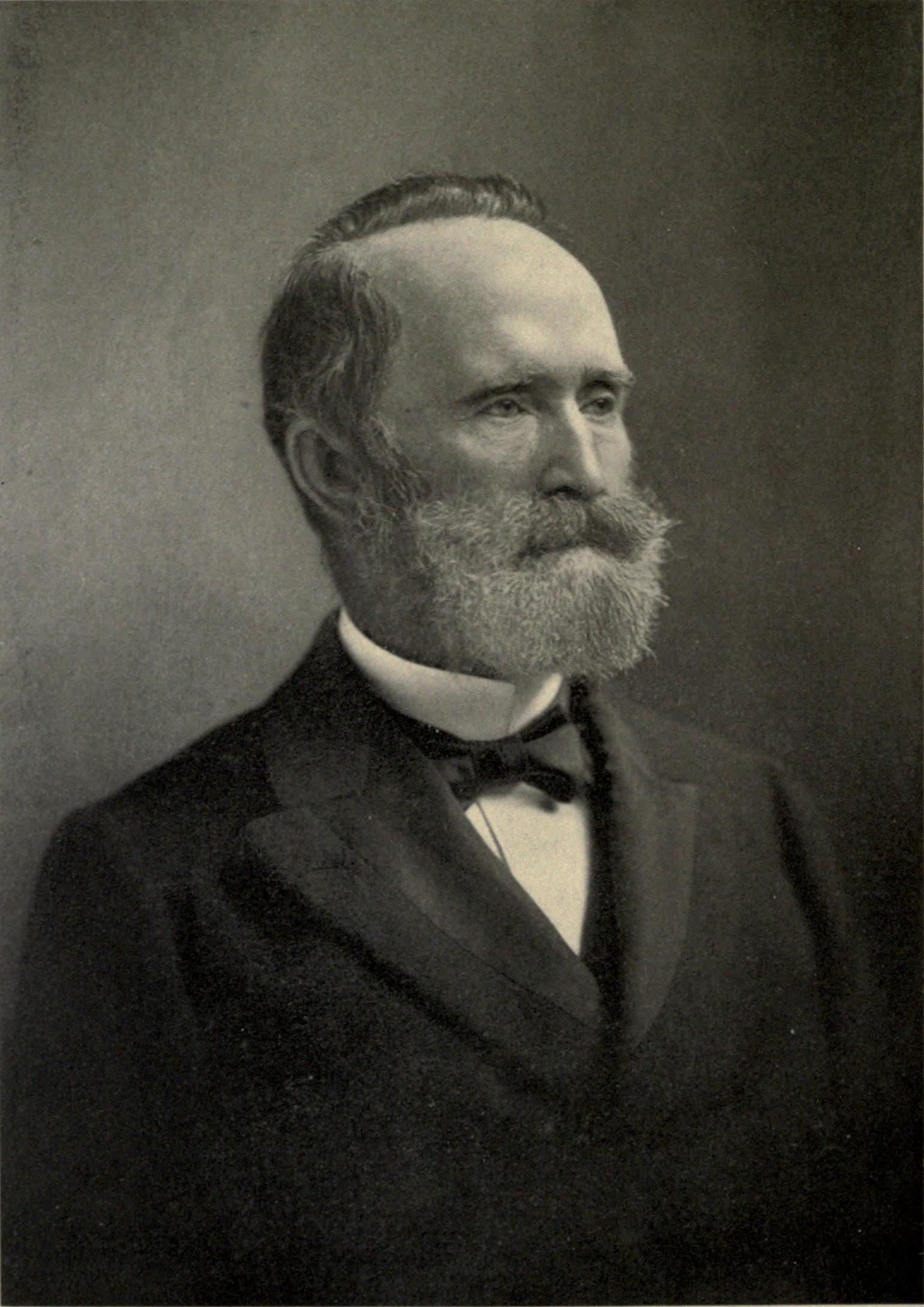

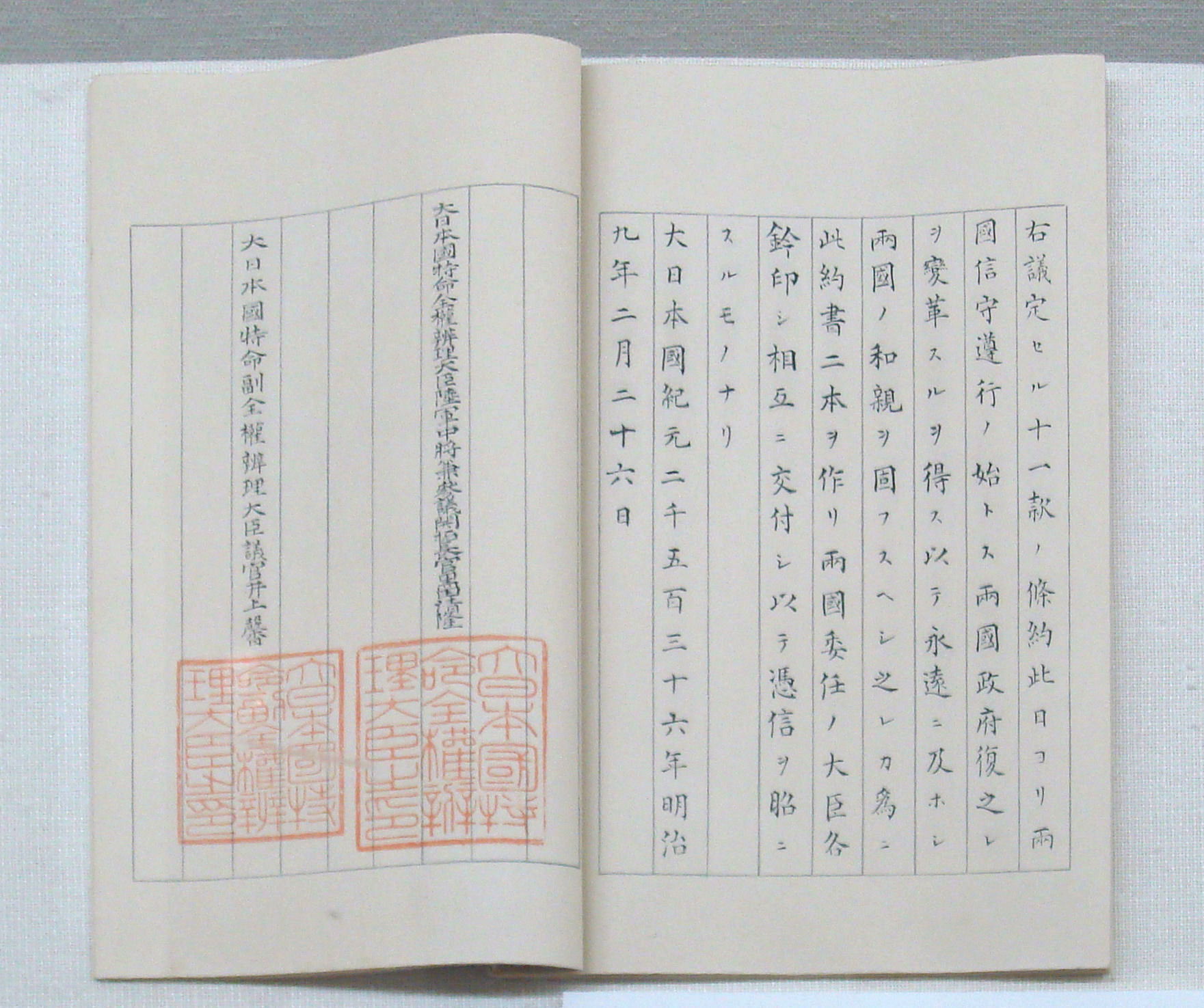

헨리 휘튼의 《만국공법》은 1836년 초판 발행 이후, 여러 언어로 번역되고 다양한 판본이 출간되었다.[17] 1845년 필라델피아에서 제3판이 출판되었고,[2] 휘튼 사후에는 유가족의 요청으로 그의 마지막 수정 사항과 전기문이 포함된 제6판이 1855년에 출판되었다.[47][2] 이후 제7판(1863년)과 제8판(1866년)도 출판되었는데, 제8판은 법적 분쟁을 야기하기도 했다.[48][49][50][3][5][4] 1848년에는 프랑스어 번역본이 라이프치히와 파리에서 출판되었다.[5]윌리엄 알렉산더 파슨스 마틴(정위량; 丁韙良)이 번역하고 청나라가 지원하여 1865년 중국어 번역본 《만국공법》이 출판되었다.[49][51][5][6] 1868년에는 일본어로도 번역되었는데, 막말 메이지 유신에 큰 영향을 끼쳤다고 평가받는다.[49][52][53][5]

섬네일

일본에서는 중국에서 간행된 직후 만국공법이 전해졌으며 개성소(開成所)에서 간행된 이후에도 여러번(藩)에서 훈독본이나 일본어 번역본등 다양한 버전이 번각되었다.

- '''개성소(서주 훈점) 『만국공법』 전 6권, 노상관, 1865년'''

:* 권수 등의 체제를 그대로 옮겨 쓴 일본 최초의 『만국공법』. 다음 해에는 쇼군 도쿠가와 이에모치에게 헌정되었다. 이 번각이 준 역사적 영향은 매우 커서, 어떤 연구에서는 "이 책은 유신 초기의 개국 방침을 결정하는 데 중대한 참고서가 되었으며, 또한 경전과 같은 권위를 가지고 읽혔다"고 평하고 있다.

- '''오석삼랑·정우십랑 공역, 히라이 요시지로 교열 『화해 만국공법』, 1868년'''

:* 역자·교열자들은 나가사키당통사 출신. 이 책은 간행되지 않았다고도 하지만, 사본이 남아 있어 유통되었던 것이 확인되었다.

- '''제각사지 역 『만국공법 역의』 어용 어서물제본서판, 1868년, 전 4권,'''

:* 개성소 판은 한어역판에 훈점을 둔 것에 불과했지만, 그것을 일본어 번역(가나 문)함으로써 더욱 읽기 쉽게 한 것이 이 책이다.

- '''시게노 야스쓰구(가고시마번) 역주 『화역 만국공법』 전 3권, 1870년'''

:* 마틴본의 제1권 2장까지를 번역한 중역본. 때때로 시게노의 주석이 달려 있다.

- '''다카야 류슈 주석·나카무라 마사나오 비열 및 서문 『만국공법 려관』(반코쿠코호 레이칸) 전 8권, 제미강, 1876년'''

:* 시게노 본과 마찬가지로 마틴 본의 역주본이다. 시게노 본보다 주석이 많고, 번역어에 고심한 것을 알 수 있지만, 내용은 범용하다고 평가받고 있다.

- '''H. 호이튼 저·우류 산인 역 『교도기원 일명 만국공법전서』 교토 죽포루, 1868년'''

:* 이 책의 역자 우류 산인(瓜生三寅)은 마틴(Martin)판 『만국공법』에 비판적이어서, 원저에서 직접 번역했으며, 제목도 "International Law"의 번역어로서 "만국공법"을 사용하지 않고 "교도(交道)"라는 단어를 채용했다.

- '''H. 호이튼 저·오오츠키 셋조 역 『혜돈씨 만국공법』 사법성, 1882년'''

:* 이 책은 처음에는 전 2권으로, 1875년에 출판되었다. 1874년의 타이완 출병 이후 국제법의 전쟁 규정에 관해 정보 수집과 이론 무장의 목적으로 번역되었다.

- '''피세링 구술・니시 아츠시 번역 『화란 필사린 씨 만국공법』 관판 서적 제본소, 1868년'''

:* 이 『만국공법』은 휘턴의 저서가 아닌, 네덜란드의 국제법학자 피세링에 기반한 것이다.

- '''시어도어 D. 울지 저・미츠쿠리 린쇼 번역 『국제법 일명 만국공법』 전 5권, 홍문당, 1873년~1875년'''

:*울지는 미국의 예일 대학교 법학자이다. 이 책은 ''Introduction to the Study of International Law'' (1860)의 번역서이다. 현재 한・중 양국에서 사용되는 "international law"의 번역어로서 "국제법"을 처음 사용한 책이다.

- '''제임스 켄트 저・번지 사무국 번역・오토 류타로 교정 『견토 씨 만국공법』 전 1권, 번지 사무국, 1876년'''

:* 제임스 켄트는 미국의 법학자이며, "견토 씨"는 "켄트 씨"를 의미한다. 원저는 ''Commentaries on International Law'' Ed. by Dr. Abdy 2nd (1878)이다.

- '''헨리 웨이거 할렉 저・아키요시 쇼고 번역 『파 씨 만국공법』 전 6권, 유린당, 1876년'''

:* 할렉은 미국의 전시 국제법의 권위자이다. "파 씨"는 "할렉 씨"를 의미한다. 『파 씨 만국공법』은 그의 저서 ‘Elements of International Law’(Philadelpia, 1866)를 번역한 것이다.

- '''아우구스트 빌헬름 헤프터 저, 아라카와 쿠조・키노시타 슈이치 공역 『해 씨 만국공법』 전 1권, 사법성, 1877년'''

:* 헤프터는 독일인이다. 이 책은 ‘Das europaische Volkerrecht der Gegenwart auf den bisherigen Grundlagen’을 번역한 것이다.

2. 2. 동아시아 전래

윌리엄 알렉산더 파슨스 마틴(정위량; 丁韙良)이 번역한 헨리 휘튼의 《만국공법》은 1864년 또는 1865년에 청나라에서 간행된 이후 동아시아에 서구 중심의 국제 질서를 소개하고 중화사상을 극복하는 데 영향을 주었다.[51] 마틴은 이 책이 기독교 선교에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대했다.[19]『만국공법』은 중국에서 간행되자마자 일본에 전해져 큰 영향을 미쳤다.[49][52][53] 막말 메이지 유신 시기, 여러 저명인사들이 이 책을 번역, 출판하여 국제법을 일본에 알리고 여론을 유리하게 이끌었다. 가쓰 가이슈는 『만국공법』 보급에 적극적으로 관여했다는 연구가 있다.[29] 사카모토 료마는 이로하마루 침몰 사건 당시 『만국공법』을 출판하여 국제법을 일본에 인식시키고 여론을 유리하게 만들어, 기슈번과의 배상 협상을 유리하게 이끌고자 했다.[27]

조선에서는 1876년 강화도 조약 체결 과정에서 일본 측 대표 구로다 기요타카가 《만국공법》을 언급하며 조약 체결을 제안했다. 1877년 하나부사 요시모토가 《만국공법》과 《성호지장》을 조선 측에 기증하며 공사 교환이 서구 조약 체제 하에서 상식적으로 이루어지는 일임을 설명했다.

베트남에는 1877년 (뜨득 30년) 응우옌 왕조 말기에 거의 정확하게 복각되었다. 복각한 것은 팜 푸 서(范富庶)나 응우옌 쯔 고(阮子高), 부 응우옌 니(武元二), 응우옌 떤(阮進) 등 베트남 과거 관료였다[43]。

몽골에서는 1911년의 신해혁명으로 몽골이 독립을 선언하고, 러시아 등 열강 제국과 직접 교섭을 해야만 하는 상황에서 보그드 칸 정권은 조금이라도 외교 교섭을 유리하게 진행하기 위해 『만국공법』을 몽골어로 번역했다.

3. 영향

《만국공법》은 동아시아에 처음으로 전문이 소개된 국제법 책으로,[54] 당시 서구 문물이 들어오던 동아시아의 정치 및 사회에 큰 영향을 미쳤다.[53] 헨리 휘튼은 이 책이 동아시아에 준 영향 하나만으로 19세기에 가장 영향력 있는 법학자 중 하나로 손꼽히기도 한다.[55] 이러한 번역들은 아시아에서 현대 국제법 승인에 큰 영향을 미쳤다.[7] 휘튼의 저서는 동아시아에 국제법을 본격적으로 소개한 최초의 책이었다.[9]

앤토니 앤지는 "19세기의 저명한 법학자" 중 헨리 휘튼을 언급하면서, 『국제법의 원리』의 "여러 판"과 이 저서가 "당시 널리 존경받고 사용되었다"고 평했다.[10]

300px

지금까지 『만국공법』과 근대 국제법이 각국에서 어떻게 수용되었는지, 그리고 그 국내적 영향을 중심으로 기술해 왔다. 이는 어느 정도 동아시아 제국 대 서구(문명)에 비중을 두고 설명해 왔지만, 이하에서는 근대 동아시아 세계 전체에 미친 영향, 혹은 동아시아 제국 간에 발생한 문제에 대해 언급한다.

『만국공법』의 보급과, 상기 언급된 다양한 사건·문제 발생 시의 근대 국제법의 강제적인 적용과 수용이 동아시아 국제 사회에 큰 영향을 미쳤다는 점은 다시 강조할 필요가 없다. 구체적으로는 다음과 같은 영향이 있었다.

동아시아 국제 질서는 아편 전쟁 이후, 그동안 존재했던 중화 질서에서 조약 체제로의 전환이 일어났지만, 청나라와 서구 열강과의 새로운 관계가 즉시 다른 동아시아 국가들과의 관계에 직접적으로 파급된 것은 아니었다. 동아시아 국제 질서 재편의 두 번째 막은, 일본이 조약 체제에 순응하고 그것을 주변 국가에 미치게 하려고 했던 것에서 시작되었다(카와시마 2007).

『만국공법』 등의 근대 국제법은, 세계 각국의 주권 국가가 서로 평등하며("제국 평행의 권"), 그것은 국가 간의 다양한 권리와 의무에 기초한다는 "이념"을 동아시아에 전했지만, 그것은 중화 질서에서의 중국의 압도적인 우위를 당연시하는 질서관과는 이질적인 것이었다. 그러나 『만국공법』의 "이념"은, 서구 열강의 강제라는 현실을 수반하며 동아시아에 수용되어 갔고, 점차 중화 질서를 뒤엎게 되었다.

이러한 국제 질서 변용에 동아시아에서 가장 빨리 순응한 것은 메이지 일본이었다. 도막(倒幕) 당시에는 쇄국 양이를 기치로 내걸었지만, 메이지 유신 정부가 성립되자 대외적 태도를 일변시켜 개국을 국시로 삼고, 조약 체제에 적극적으로 참여하는 자세를 보였다. 조약 체제의 도래를, 중화 질서를 뒤엎을 호기로 파악했기 때문이다(카와시마 1999). 그 때문에 『만국공법』 등의 번역 보급과, 고용 외국인으로부터의 근대 국제법의 지식 흡수를 적극적으로 도모하고, 나아가 "만국공법"을 주변 제국에 적극적으로 적용해 나갔다. 이 일은 청나라와 조선에 대해, 서구 열강에 의한 근대화·개국 요구와는 다른 영향을 미쳤다.

청나라와 조선에서는, 『만국공법』에 대한 불신으로 그 "이념"에 빠르게 공명하지 못했고, 조약 체제로의 전환은 완만했다. 처음에는 중화 질서의 유지를 위해 노력하고, 국제법을 단순한 도구로만 활용하며, 조약 체제 그 자체는 최대한 거부하려는 수용에서, 점차 국제법의 이념마저 수용하는 방향으로 나아갔다. 그리고 완만한 전환은, 중화 질서와 조약 체제가 병존하는 상태를 동아시아 국제 사회에 가져왔다. 청나라는 대 서구 열강에 있어서는 조약을 체결하는 한편, 중국과 주변 국가들의 관계는 지금까지와 마찬가지로 중화 질서에서의 종주국과 번속국의 관계를 유지하려 했지만, 잦은 서구 열강과의 전쟁으로, 잇따라 조공국을 상실해 가면서 중화 질서를 유지하는 것은 사실상 어려워졌다. 마지막으로 남은 조공국 조선에 대해, 청나라는 처음에는 중화 질서 하의 "속국"과 근대 국제법에서의 "속국"은 다르다는 주장을 했지만, 그 설득력이 없다고 판단하자, 근대 국제법적인 "속국"으로 조선을 개편하려 시도, 마젠충(馬建忠)과 위안스카이(袁世凱)를 조선에 파견하여, 직접 조선 국정에 관여하려 했다. 그 조선도 청일 전쟁 후에 체결된 시모노세키 조약에 의해, 청나라와의 종주국-번속국 관계를 완전 부정당하고, 중화 질서는 종언을 맞이하게 되었다(모기 1997, 오카모토 2004).

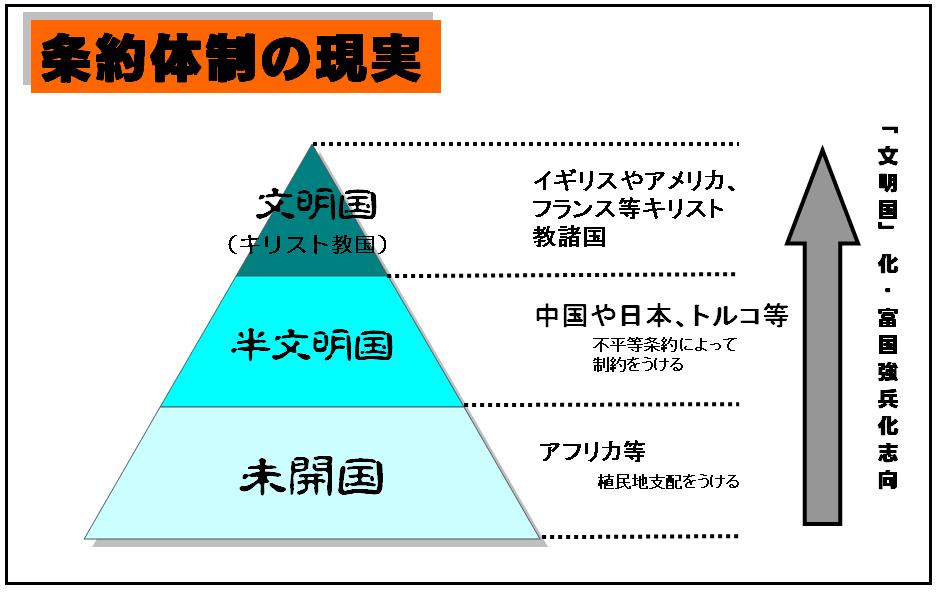

『만국공법』 등이 설파하는 근대 국제법은 단순히 국제 관계의 변화를 요구했을 뿐만 아니라, 국내 개혁의 추진제 역할도 했다. 근대 국제법의 완전한 적용을 받기 위해서는 "문명국"으로 인정받아야 했기 때문이다. "문명국"으로 인정받기 위해서는 다음 조건을 충족해야 했다(히로세 1978, 코바야시 2002).

# 주권 국가일 것. 즉, 일정 정도의 영토 및 그곳에 사는 국민을 기반으로 하는 통치 조직이 존재하며, 게다가 영토 내에서는 그 통치권이 배타적으로 확립되어 타국의 간섭을 배제하고 독립해 있을 것(내정 불간섭).

# 조약 등의 국제법을 준수할 의지와 능력을 가지고 있을 것.

# 기존의 "문명국"(즉 서구 제국)에 의해 "문명국" 가입이 지지받고 있을 것(구체적으로는 조약 개정).

1 및 2 두 가지 모두를 충족하지 못하는 경우, "미개국"으로 간주되어 결국 열강의 식민지가 되었다. 전자를 충족하는 경우, "반문명국"으로 인정되어 국가로 승인되지만, 서구 제국과 동등한 대우를 받을 수 없었고, 불평등 조약(관세 자주권 상실·영사 재판권 및 광범위한 치외 법권 설정 등)에 의해 현저히 열등한 입장에 놓였다. 근대 국제법은 "이념"으로서 만국 평등을 내세우면서, 현실에서는 비서구 제국을 차별하는 국제 질서를 지지하고 있었고, 이러한 "이념"과 현실의 괴리에 대해, 이윽고 실망과 냉소적인 감상, 그리고 이념보다 국력을 중시하는 자세가 나타나는 것은 자연스러웠다. 지금까지 언급한 설복성, 서주, 유길준과 같은 『만국공법』에 긍정적인 의견을 가진 사람들조차 국제법의 적용을 받기 위해서는 부국강병이라는 뒷받침이 필수불가결하다는 것을 강하게 인식하고 있었다(김봉진 2004). 그것은 비서구 제국이 주권 국가가 되기 위한 국내 개혁을 추진해 가는 강력한 동기가 되었다.

더욱이 3의 조건은 구체적으로는 불평등 조약의 철폐·평등한 조약의 재체결에 의해 달성되지만, 그것은 기존의 "문명국", 즉 서구 국가에 얼마나 근접해 있는가 하는 주관적인 점에서 판단되었다. 따라서 국내 개혁의 방향은 필연적으로 서구화의 방향을 취할 수밖에 없게 된다. 중국의 양무운동과 무술변법, 일본의 메이지 유신에서의 일련의 개혁, 조선의 갑오개혁·광무개혁과 같은 여러 개혁이 그 변혁에 해당한다.

하지만 국내 개혁을 실시하여 주권 국가로서의 체제를 확립하는 것과 전통적인 국가관을 유지하려는 기존 정치 체제의 노력 사이에는 모순이 포함되어 있었고, 그것이 국가 체제의 근간에 관련된 개혁을 저해하게 되었다. 이에 대해 국가 주권의 위기를 더욱 심각하게 받아들인 젊은 지식층을 중심으로 발생한 민족주의는 기존의 체제를 근본부터 부정하고 철저한 개혁을 단행하는 체제의 확립을 요구하게 된다. 그것이 일본에서는 천황을 옹립하여 에도 막부를 타도하는 한편, 기존의 조정 조직을 해체하고 완전히 새로운 메이지 정부를 수립한 메이지 유신으로, 중국에서는 왕조 체제의 존재 자체를 부정하는 신해혁명으로 이어지게 된다.

근대 국제법과 국제 정세의 요청에 따라 주권 국가로 거듭나기 위한 국내 개혁이 진행되었지만, 그 영향은 국내에 머무르지 않고, 같은 동아시아에 위치한 주변 제국(근대 국제법에 대한 순응 속도는 상이함)과의 관계에서 마찰을 일으켰다. 구체적으로는 국경선 확정, 외교 의례, 번속국의 지위가 쟁점이 되었다. 아래에 열거하는 사건들은 그 대표적인 예이다.

국제법이 인정하는 주권 국가가 된다는 것은, 그 주권이 어디까지 미치는지를 확정하는 작업을 거쳐야 한다. 예를 들어 청나라와 러시아 사이에 맺어진 아이훈 조약(1858년)이나, 일본과 러시아 사이에 체결된 사할린-쿠릴 열도 교환 조약(1875년) 등은 청나라와 일본 양국의 북방 국경선을 획정하는 것이었다. 이는 동아시아 제국과 러시아 사이에 맺어진 국경 조약이지만, 이윽고 동아시아 제국 내에서도 국경 확정 움직임이 나타나는 것은 불가피했다. 종래부터의 중화 질서에 기초한 통치 범위는, 대상이 되는 사람이나 물자의 이동에 따라 신축되는 것이고 고정적이지 않았으며, 국가의 변방에 대한 영유 의식은 주변 제국과 중복되는 것이 상례였다. 그 때문에 근대 국제법에 기초한 고정된 국경선 획정을 실시하려 한다면, 그것은 주변 제국과의 분쟁의 씨앗으로 부상하지 않을 수 없었다.

# '''류큐·타이완의 귀속 문제''' (일본 - 청나라)

#: 주권 국가란, 그 주권이 미치는 범위, 즉 영토나 영해를 명확히 하고, 거기에 일원적인 통치를 실시하는 존재이므로, 중화 질서 하에서는 있을 수 있었던 중국·일본 쌍방에 양속하는 류큐와 같은 애매한 존재는 인정되지 않았다. 메이지 일본은 청나라의 맹렬한 항의에도 아랑곳하지 않고, 류큐 처분을 단행했고, 당연히 류큐를 중요한 조공국으로 간주했던 청나라와의 관계는 악화되었다(모기 1997).

# '''청·조선 국경선 문제''' (조선 - 청나라)

#: 국경선 획정 움직임은, 강고한 종속 관계에 있던 청나라와 조선 사이에도 일어났다. 1880년대에 국경선 획정 회담("'''감계 회담'''")이 열렸지만, 그 결과 두만강과 압록강을 일단 국경선으로 하기로 했다. 실제로는 이 "국경"을 넘어선 청나라 영역에 월경한 조선인이 다수에 달했기 때문에, 그들을 어떻게 보호할 것인가 하는 문제와 얽혀, 이후 대한제국이 되어서도 청나라와의 국경선 획정 논의는 단속적으로 이루어졌지만, 두만강·압록강을 국경선으로 하는 것이 점차 기정사실화되어 갔다.

#: 유의해야 할 점은, 이러한 국경 획정의 움직임은 조선 측에서 이루어졌다는 점이다. 처음에는 조선도 중화 질서의 논리에 의거하여 청나라와 교섭했지만, 점차 근대 국제법에서의 자국민 보호를 원용하여 교섭하게 되었다. 국경선 획정이라는 문제의 심화와 함께, 근대 국제법이 수용되었다고 할 수 있다(아키즈키 2002).

# '''공사 파견 문제''' (일본-조선)

: 조약 체제 하에서는 조약을 체결한 양국이 공사를 상호 파견하는 것이 규정되어 있다. 조일수호조규를 체결한 후에도 일·조 사이에서는 공사 파견이 실현되지 않았다. 조선 측이 격렬하게 반대했기 때문이다. 조약은 조선 측에서 볼 때, 에도 막부와 조선 사이의 교린 관계가 부활했다는 인식이었고, 근대 국제법 하에 들어갔다는 의식은 없었기 때문이다. 조선 측의 강한 반대가 있었지만, 일본 공사 하나부사 요시타다가 일·조 사이를 빈번하게 왕래하여, 마침내 1880년 12월 한성에 공사관을 설치하고 장기 체류하여 기정사실화함으로써 결착되었다.

# '''공사 알현 문제''' (일본-청나라)

: 청나라에서도 공사 파견에 대해서는 당초 받아들여지지 않았지만, 일본과 조일수호조규를 체결할 무렵에는 이미 공사 파견 자체는 문제시되지 않았다. 그러나 국가 원수에게 알현하는 것, 즉 청나라 황제와 회견하는 것은 오랫동안 매우 높은 난관이었다고 말하지 않을 수 없다. 청나라에서는 외국인 공사가 신성한 중국 황제와 직접 회견할 때 삼궤구고두를 해야 했고, 예를 요구하는 청나라 측과 이를 거부하는 외국 공사 측 사이에서 합의가 이루어지지 않아 1870년대까지 청나라 황제와 쉽게 만날 수 없었다. 그러나 1873년 조일수호조규를 체결했을 때, 소에지마 타네오미는 『만국공법』에 근거하여 동치제에게 알현을 요청하여 삼궤구고두를 하지 않고 회견을 성공시켰다. 이는 어리게 즉위한 동치제가 어느 정도 성장한 것, 구미인보다는 일본인이 심리적 저항이 덜했던 것이 영향을 미쳤다. 상주 외국 공사에게 청나라 황제가 알현을 허가한 것은 이것이 처음이었다.

「종주권-주권 문제」란 화이질서에서 조약체제로 국제 질서가 이행될 때 발생한 특정 두 국가 간의 관계를 둘러싸고 제기된 문제이다. 앞서 언급했듯이 화이질서에서는 중국 왕조로부터 책봉을 받거나 조공을 바침으로써 주변 국가들은 종주국-번속국의 관계가 되었다. 이는 중국 왕조의 황제와 주변 국가의 군주가 군신 관계를 맺는 것을 의미하지만, 그로 인해 중국 왕조의 지배가 주변 국가 전역에 관철된다는 것은 아니다. 오히려 대체로 중국 측은 주변 국가의 내정·외교에 간섭하지 않았다. 이 상태를 청나라는 "속국이지만 자율적이다"라고 서구 열강에 설명했기 때문에, 역사학에서는 '''속국 자주'''라는 표현을 사용한다. 이러한 관계는 『만국공법』에서 설하는 주권의 개념으로 판단하면 애매하고 명확하게 규정하기 어려운 것이었다.

더욱이 이 문제가 부각된 것은 마지막 조공국 조선을 어떻게 볼 것인가에 대한 청나라와 서구·메이지 일본의 의견 충돌 시기였다(오카모토 2004).

지금까지 『만국공법』을 비롯한 근대 국제법을 수용한 동아시아 제국이 외압 또는 자발적 노력으로 변혁을 강요받은 과정을 언급했지만, 동아시아 제국과의 조우는 근대 국제법 자체에도 변용을 가져와 현대 국제법으로 탈피하는 계기가 되었다.

처음에 언급했듯이 서구 기원의 근대 국제법은 기독교 국가 간의 약속이라는 지역적인 성격을 가지고 있었다. 그러나 서구 열강의 해외 진출과 함께 기독교적 가치관을 공유하지 않는 여러 국가와의 관계를 모색하면서 '문명국'이라는 국제법적 의미의 국가 개념을 창출하고, 기독교적인가 여부보다 '문명국'인가 여부가 국가 승인의 요건으로 간주되면서 점차 기독교 색채를 약화시키고 국제법 적용 자격은 추상화·일반화되었다. 그 결과, 앞서 언급한 국가 승인 조건인 '주권 국가일 것', '조약 준수 능력이 있을 것'이 확립되었다.

이는 국제법 적용을 받는가의 전제 조건이 크게 변화했기 때문이다. 기독교 국가인가 하는 국가의 특질적인 것에서 국가 제도라는 구체적·기술적인 조건으로 국가 용인의 조건이 변화를 의미하기 때문이다. 즉, 지리적·종교적·문화적인 차이가 있어도 서구의 국가 제도를 도입·모방함으로써 국제법이 적용되는 길이 열리게 되었다(히로세 1978). 메이지 일본의 여러 개혁이나 록쿠메이칸 건설, 서구 풍속(의복·식사·달력 등) 수용은 이러한 국제법의 변용을 민감하게 감지한 후에 이루어진 것으로, 국제법 적용을 받고 서구 제국과 어깨를 나란히 하기 위한 노력이었다.

3. 1. 청나라

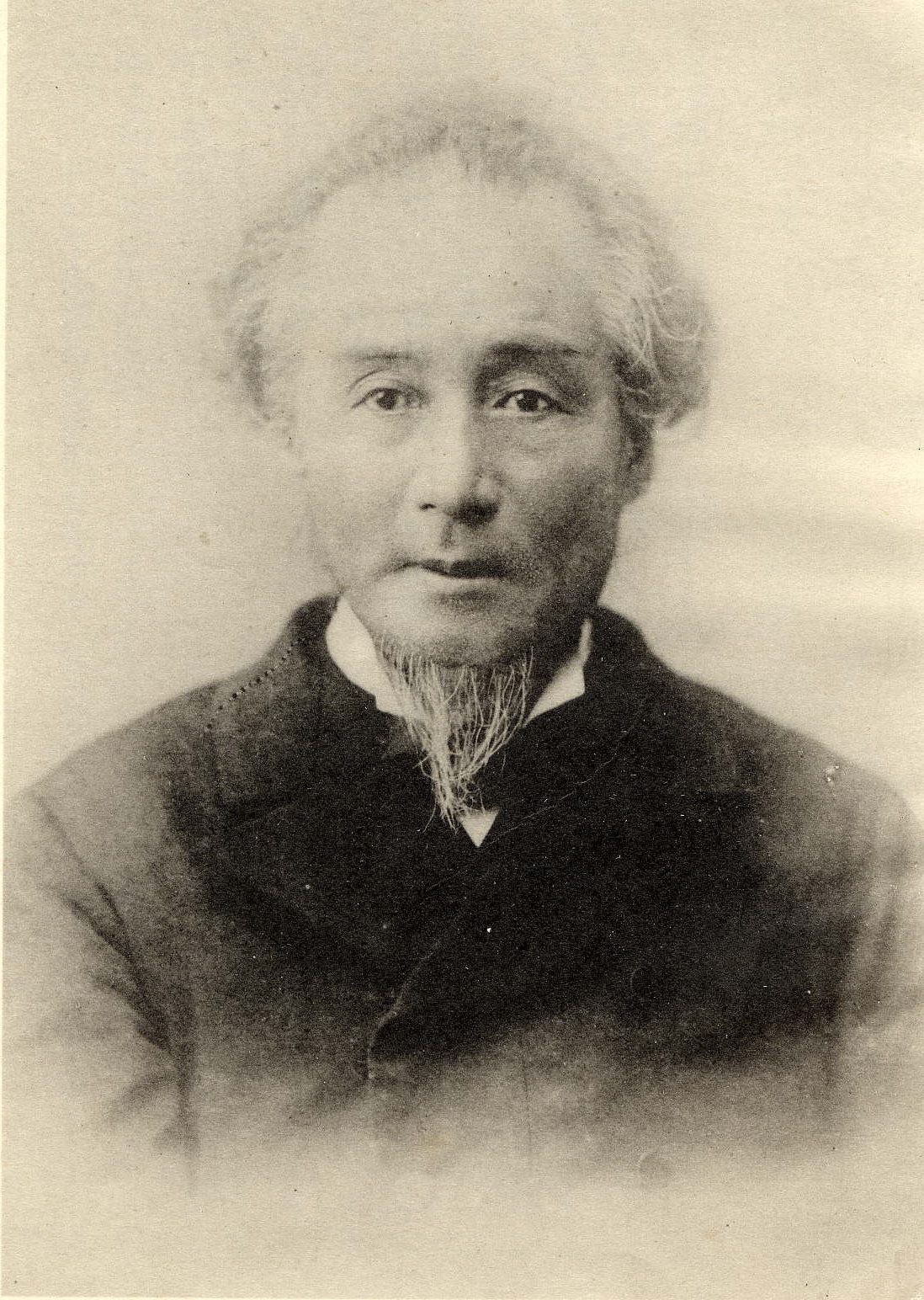

윌리엄 알렉산더 파슨스 마틴(W.A.P.Martin, 중국명: 딩웨이량)은 《만국공법》을 번역하여 중국에 보급함으로써 서구를 오랑캐로 보는 청나라의 중화사상을 서서히 시정해나가려 하였다.[56][57] 마틴은 "제국 간에 행해지므로, 일국이 폐기할 수 없다"는 범례를 통해 이러한 관점을 드러냈다.[56][57] 그는 번역이 훗날 기독교 선교에도 긍정적인 영향을 주리라는 기대도 가지고 있었다.[56][57]

마틴은 《만국공법》 간행 후 동문관에서 영어·국제법·정치학 교사직을 맡았고, 후에 교장으로 승진하였다. 그는 동문관을 단순한 통역가 양성기관을 넘어 국제법 보급의 거점으로 생각했다.[57]

《만국공법》을 포함한 근대국제법은 중국의 관료와 지식인 계층에는 알려져 있었지만, 그 의의를 적극적으로 인정하는 자가 다수파를 차지하지는 못했다. 하지만 외교관으로 해외에 파견되는 관료가 점차 늘어남에 따라 그들 사이에서 《만국공법》에 대한 관심이 높아졌다. 이후 《만국공법》이 재판되고 해적판도 시중에 돌아다니며, 당시 새롭게 만들어지기 시작한 서양학을 가르치는 학교의 법률용 교과서로서 채용되는 등 《만국공법》은 19세기 말부터 상당한 영향력을 끼쳤다.[58]

청일전쟁 이후, 《만국공법》은 더욱 널리 수용·인지되었다. 전후 메이지 일본에 대한 관심 증가와 일본 유학 붐으로, 근대 국제법 수용과 부국강병 사이의 밀접한 관계가 중국에 전파되었다. 유학생들은 일본 대학에서 신지식을 흡수하고, 중국에 돌아와 정치와 사상 방면에 큰 영향을 미쳤다.[59]

이후 난징조약을 비롯한 여러 조약의 불평등함이 의식되어 개정을 외교 목표로 삼게 되었다. 국제법권 밖에 있는 것은 매우 불리하다는 인식이 일부 개혁파 관료와 지식인들 사이에서 퍼져나갔다. 중국을 국제법 체제에 안착시키고자 하는 외교적 노력은 서구 국가의 문명적 요소를 발견케 하여, 중화사상이 서서히 약화되기 시작했다. 서구 국가들 사이에도 덕에 근거한 규칙이 존재한다는 인식이 점차 확산되었다.[60]

3. 2. 일본

《만국공법》은 막부 말기 일본에 전해져 큰 영향을 미쳤다.[61] 1865년과 1866년에 전해진 것으로 보이며, 야스이 소켄 문하의 요네자와번사인 구모이 다쓰오는 요코하마에서 이 책을 구입해 가쓰 가이슈와 마쓰다이라 슌가쿠와 함께 보았으며, 가이슈의 제자 사카모토 료마는 번역 및 출판을 추진했다.[61] 사카모토 료마는 이로하마루 침몰사건 때 《만국공법》을 출판함으로써 국제법을 일본에 인지시켜 여론을 자기쪽으로 끌어들였고, 기슈번과의 배상 교섭을 유리하게 진행하였다.[61][62]

최초의 번역 및 출판은 에도막부의 양학 교육기관이자 연구기관이었던 가이세이쇼에서 맡았다. 이 때 가쓰 가이슈가 적극적으로 관여한 것으로 본다.[63]

《만국공법》은 '국채', '합방', '주권' 등 새로운 용어를 일본에 가져왔다.[64] 교과서로 채택되었기 때문에 단지 지식인들 뿐 아니라, 일본 전역에 새로운 용어가 쉽게 정착되었다.[64]

삿초 동맹이 양이론에서 개국론으로 대외정책을 전환하는 계기가 되기도 했다.[66][67] 이들이 주목한 점은 《만국공법》이 국제사회가 준수해야 할 법규로서 이미 받아들여졌다는 사실과, 전 세계 국가가 평등할 권리를 갖는다는 내용이었다.[66]

일본 최초의 판본인 가이세이쇼판은 니시 아마네가 한자 옆에 훈을 붙이는 훈점을 내린 것이다.[65] 니시는 네덜란드에서 국제법을 배우고 1865년 귀국해 막부 가이세이쇼의 교수직을 맡고 있다가 1867년 개혁안을 제출했는데, 여기서 《만국공법》이라는 문구가 발견된다.[65]

이러한 번역들은 아시아에서 현대 국제법 승인에 큰 영향을 미쳤다.[7] 휘튼의 저서는 동아시아에 국제법을 본격적으로 소개한 최초의 책이었다.[9]

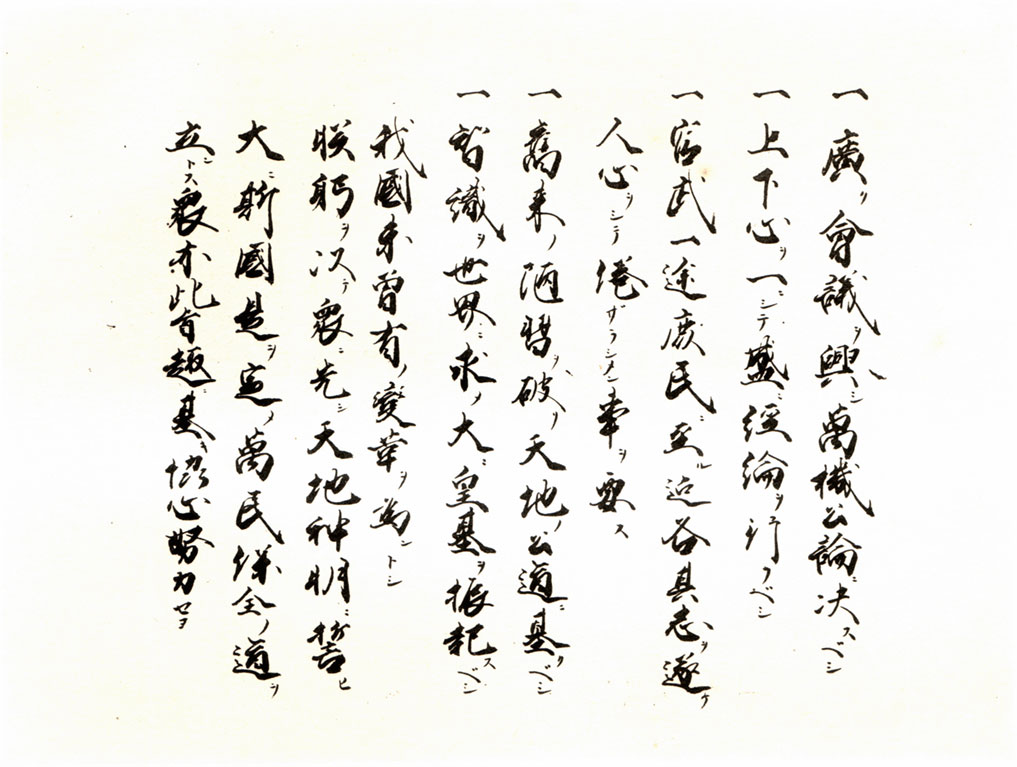

《만국공법》은 다섯 가지 서약에 영향을 주었으며,[34], 1868년에 발표된 정체서는 일본의 국가 체제를 규정하려는, 이른바 유신 정부의 청사진·계획서였는데, 태정관을 최고 수장으로, 의정관(입법)·행정관(행정)·형법관(사법)을 배치하는 것으로, 삼권 분립 사상을 도입하고 있다. 이 정체서 제11조를 작성할 때 참조된 것이 《만국공법》 제1권 제2장 제24절 및 제25절로, 여기서는 미국 헌법과 스위스의 국회 권한에 대해 부분적으로 번역되어 소개되고 있다.[35]

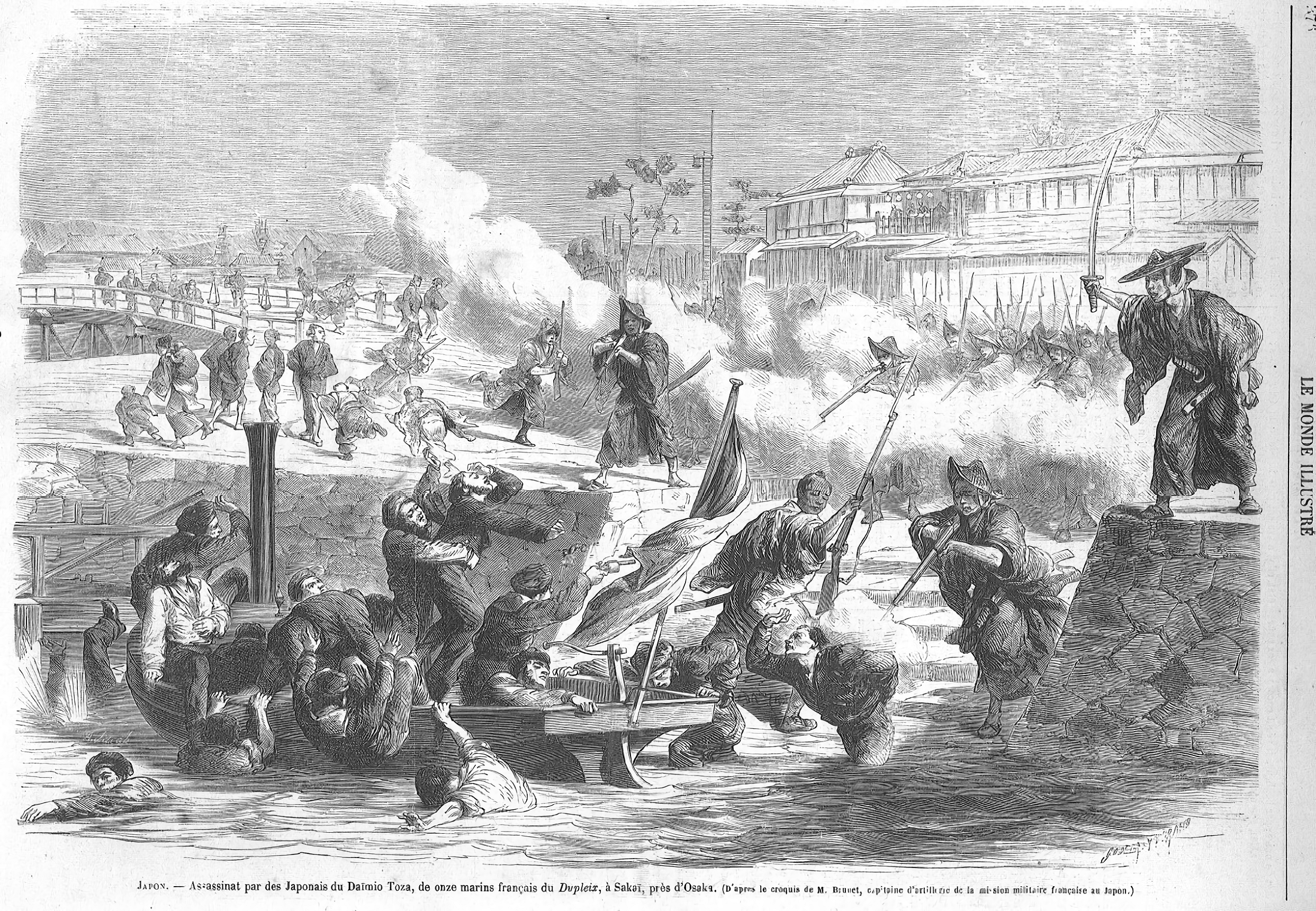

막부 말기·메이지 초기 시대에 《만국공법》은 새로운 권위의 원천으로 자주 참조되고 활용되었다. 당시 존왕양이 사상에 의해 서양인을 습격하는 사건이 다발했고, 고베 사건이나 사카이 사건, 교토 사건이 그 대표적인 예시인데, 이러한 사건들은 "만국공법"의 이름 아래 외국인을 살상한 일본인을 극형에 처했다.[37]

개화소에서 최초로 번역한 『만국공법』은 서주가 훈점을 찍은 것이다.[33]

일본은 중국에서의 서구 학술서 번역에 대해 국제 정보원으로서 매우 주의를 기울였는데, 『만국공법』이 중국에서 간행된 직후 일본에도 전해진 것도 그 때문이다. 『만국공법』은 개성소(開成所)에서 간행된 후에도 여러 번(藩)에서 훈독본이나 일본어 번역본 등 다양한 버전이 번각되었다.

3. 3. 조선

조선이 《만국공법》을 처음 인지한 것은 1876년 강화도 조약 체결 과정에서였다.[68][69][70] 일본 측 구로다 기요타카가 《만국공법》을 언급하며 조약 체결을 제안했고,[68][69][70] 1877년에는 하나부사 요시모토가 《만국공법》 등을 조선 측에 기증하였다.[71] 이는 강화도 조약 체결 이후 양국 공사 상호 파견에 대한 이견이 있는 상황에서, 공사 교환이 서구 조약 체제 하에서 상식적으로 이루어지는 일임을 설명하기 위함이었다.[71]

1880년 수신사 김홍집은 황준헌으로부터 《이언(易言)》을 건네받았는데, 이 책은 만국공법을 비롯한 서양의 여러 제도를 소개하는 일종의 백과사전적인 책이었다.[72] 이 책을 읽은 조선 지식인들 사이에서 부국강병정책 주장이 힘을 얻기 시작했다.[73]

150px

1881년 임오군란 직전에는 《만국공법》을 비롯한 서양 학문 관련 서적들이 불태워질 위기에 처하기도 했다.[74] 그러나 1882년 고종은 척양비를 뽑아버리라 명하며, 만국, 공법의 표현을 사용한 교서를 내려 외교적 견해가 《만국공법》의 영향을 받았음을 보여주었다.[73]

지석영은 《만국공법》이 막힌 소견을 열어주고 시무(時務)를 알 수 있게 하는 책이라며, 원(院)을 설치해 각 도의 인재를 뽑아 《만국공법》을 익히도록 제안하였다.[76] 광무개혁 당시에는 《만국공법》의 구절을 근거로 고종의 황제 칭호 사용을 지지하는 데 사용되었다.[77]

개화파는 《만국공법》의 내용을 바탕으로 조선의 외교, 국방 정책을 수립하려 했다. 특히, 주일 청국 공사와 김홍집의 회담에서 보인 세력 균형 사상은 《만국공법》 제1권의 "균세의 법"에 근거한 것이었다.[42] 조미수호통상조약의 제1조 "주선 조항"은 이러한 세력 균형을 조문화한 것이라 할 수 있다.

그러나 청일전쟁 이후, 조선 지식인들은 《만국공법》의 한계를 인식하고, 국제 정세 속에서 자국의 생존을 위한 자강(自强)의 필요성을 강조했다. 1895년 청일 전쟁은 국외중립을 선언했음에도 불구하고 주 전장은 한반도였고, 조미수호통상조약에 "주선 조항"이 있었지만 미국은 쉽게 개입하지 않았다. 유길준은 조약을 체결해도 그 유효성은 평시에 한정되며 전시에는 공문이 된다고 말하며 실망감을 감추지 않았다. 그럼에도 조선은 국제법을 포기하지 않고, 국제법의 이중 잣대적 성격("근대 국제법의 이중 원리")에 눈을 돌려 국가가 자력으로 자존·자립하는 노력을 해야 국제법을 이용할 수 있다고 생각하게 되었고, 이후 개혁에 긍정적인 자세를 가지게 되었다.

4. 내용

『만국공법』은 총 4권 12장 231절로 구성되어 북경 숭실관에서 간행되었다. 300부가 인쇄되어 총독, 순무를 비롯한 각지의 관료들에게 배포되었다. 구성은 다음과 같다.

- 제1권 석공법지의, 명기본원, 제기대지 (국제법의 의미를 해설하고, 그 법원을 밝히며, 대요를 서술한다)

- * 제1장 석의명원 (의미를 설명하고 래원을 밝히다)

- * 제2장 논방국자치·자주지권 (국가의 자치·자주의 권리를 논한다)

- 제2권 논제국자연지권 (각국의 자연권을 논한다)

- * 제1장 논기자호·자주지권 (국가의 자위·자주의 권리를 논한다)

- * 제2장 논제정률법지권 (법률을 제정할 권리를 논한다)

- * 제3장 논제국평행지권 (각국이 함께 평등한 권리를 논한다)

- * 제4장 논각국장물지권 (각국의 소유권을 논한다)

- 제3권 논제국평시왕래지권 (평화 시 국가 간의 교제의 권리를 논한다)

- * 제1장 논통사지권 (공사의 권리를 논한다)

- * 제2장 논상의립약지권 (통상 조약 체결의 권리를 논한다)

- 제4권 논교전조규 (교전 규정을 논한다)

- * 제1장 논전시 (개전을 논한다)

- * 제2장 논적국교전지권 (교전 시 적국과의 권리를 논한다)

- * 제3장 논전시국외지권 (국외 중립의 권리를 논한다)

- * 제4장 논화약장정 (강화 조약에 대해 논한다)

『만국공법』에서 다루는 내용은 국제법의 주체 및 객체, 법의 연원, 국제법과 각 국내의 법과의 관계, 조약·외교와 영사의 관계, 주권이 미치는 범위로서의 영토와 영해의 설명, 국제 분쟁이 발생했을 경우의 규칙 및 평화 협상의 규칙, 전시 중 제3국의 중립의 모습 등 다방면에 걸쳐 있으며, 국제법을 그야말로 체계적으로 해설한 것이라고 할 수 있다.

또한 국제법의 구체적 사례를 제시하기 위해, 구미 각국의 정치 제도와 역사를 종종 인용하고 있으며, 당시 갈망했던 구미 사정의 공급원이 되기도 했다.

4. 1. 제1권: 국제법의 기초

만국공법은 총 4권 12장 231절로 구성되어 북경 숭실관에서 간행되었다. 300부가 인쇄되어 총독, 순무를 비롯한 각지의 관료들에게 배포되었다. 제1권은 국제법의 기초를 다루며 다음과 같이 구성된다.- 제1장 석의명원 (의미를 설명하고 래원을 밝히다)

- 제2장 논방국자치·자주지권 (국가의 자치·자주의 권리를 논한다)

만국공법은 국제법의 주체 및 객체, 법의 연원, 국제법과 각 국내법과의 관계, 조약·외교와 영사의 관계, 주권이 미치는 범위로서의 영토와 영해의 설명, 국제 분쟁 발생 시의 규칙 및 평화 협상의 규칙, 전시 중 제3국의 중립 등 국제법을 체계적으로 해설하고 있다. 특히, 조선이 자주독립국으로서 국제 사회의 일원으로 당당히 자리매김하기 위해서는 이러한 국제법 지식이 필수적이었다.

또한 국제법의 구체적 사례를 제시하기 위해, 구미 각국의 정치 제도와 역사를 종종 인용하여, 당시 조선에게 절실했던 서구 사정에 대한 이해를 돕는 역할을 하였다.

4. 1. 1. 제1장: 국제법의 정의와 기원

『만국공법』은 총 4권 12장 231절로 구성되어 북경 숭실관에서 간행되었다. 300부가 인쇄되어 총독, 순무를 비롯한 각지의 관료들에게 배포되었다. 제1권의 구성은 다음과 같다.- 제1장 석의명원 (의미를 설명하고 래원을 밝히다)

- 제2장 논방국자치·자주지권 (국가의 자치·자주의 권리를 논한다)

『만국공법』에서 다루는 내용은 국제법의 주체 및 객체, 법의 연원, 국제법과 각 국내의 법과의 관계, 조약·외교와 영사의 관계, 주권이 미치는 범위로서의 영토와 영해의 설명, 국제 분쟁이 발생했을 경우의 규칙 및 평화 협상의 규칙, 전시 중 제3국의 중립의 모습 등 다방면에 걸쳐 있으며, 국제법을 그야말로 체계적으로 해설한 것이라고 할 수 있다.

또한 국제법의 구체적 사례를 제시하기 위해, 구미 각국의 정치 제도와 역사를 종종 인용하고 있으며, 당시 갈망했던 구미 사정의 공급원이 되기도 했다.

4. 1. 2. 제2장: 국가의 자치와 자주권

만국공법 제2권은 각국의 자연권을 다루고 있으며, 다음과 같이 구성되어 있다.- 제1장 논기자호·자주지권 (국가의 자위·자주의 권리를 논한다)

- 제2장 논제정률법지권 (법률을 제정할 권리를 논한다)

- 제3장 논제국평행지권 (각국이 함께 평등한 권리를 논한다)

- 제4장 논각국장물지권 (각국의 소유권을 논한다)

여기서는 국가의 자치권, 자주권, 영토 주권, 내정 불간섭 원칙 등을 다룬다.

4. 2. 제2권: 국가의 자연권

『만국공법』 제2권에서는 각국의 자연권을 다룬다.- 제1장에서는 국가의 자위권과 자주권을 논한다.

- 제2장에서는 국가가 법률을 제정할 권리를 논한다. 각국의 자연권을 다루는 내용의 일부이다. 국제법과 각 국내의 법과의 관계, 영토와 영해의 설명등을 포함한다.

- 제3장에서는 각국이 함께 평등한 권리를 논한다. 이는 국가 간의 평등 원칙을 설명하는 것으로, 외교 관계 및 외교관의 특권과 면제 등을 포함하는 내용으로 추정된다.

- 제4장에서는 국가의 소유권을 다룬다. 여기에는 주권이 미치는 범위로서의 영토와 영해의 설명 등이 포함된다.

4. 2. 1. 제1장: 국가의 자위권과 자주권

『만국공법』 제2권에서는 각국의 자연권을 다룬다. 그 중 제1장에서는 국가의 자위권과 자주권을 논한다. 내용은 다음과 같다.- 국가의 자위권과 자주권

4. 2. 2. 제2장: 법률 제정권

국가가 법률을 제정할 권리를 논한다. 각국의 자연권을 다루는 내용의 일부이다. 국제법과 각 국내의 법과의 관계, 영토와 영해의 설명등을 포함한다.4. 2. 3. 제3장: 국가 간 평등권

만국공법 제2권 제3장은 각국이 함께 평등한 권리를 논하는 내용을 담고 있다. 이는 국가 간의 평등 원칙을 설명하는 것으로, 외교 관계 및 외교관의 특권과 면제 등을 포함하는 내용으로 추정된다.4. 2. 4. 제4장: 국가의 소유권

만국공법 제4장에서는 국가의 소유권을 다룬다. 여기에는 주권이 미치는 범위로서의 영토와 영해의 설명 등이 포함된다.4. 3. 제3권: 평시 국가 간의 권리

만국공법 제3권은 평화 시 국가 간의 교제 권리를 다룬다.제1장 논통사지권 (공사의 권리를 논한다)외교 사절(공사)의 파견 및 접수, 외교 교섭, 외교 의례 등을 다루는 통사지권(공사의 권리)에 대해 논한다.

제2장 논상의립약지권 (통상 조약 체결의 권리를 논한다)만국공법 제3권은 평화 시 국가 간의 교제 권리를 다루고 있으며, 제2장은 통상 조약 체결의 권리(논상의립약지권)를 논한다.

4. 3. 1. 제1장: 외교 사절 파견권

만국공법 제3권은 평화 시 국가 간의 교제 권리를 다루고 있으며, 제1장은 외교 사절(공사)의 파견 및 접수, 외교 교섭, 외교 의례 등을 다루는 통사지권(공사의 권리)에 대해 논한다.4. 3. 2. 제2장: 조약 체결권

만국공법 제3권은 평화 시 국가 간의 교제 권리를 다루고 있으며, 제2장은 통상 조약 체결의 권리(논상의립약지권)를 논한다.4. 4. 제4권: 전시(戰時) 규정

『만국공법』 제4권 논교전조규(교전 규정을 논한다)의 내용을 담고 있다.- 제1장 논전시 (개전을 논한다)

- 제2장 논적국교전지권 (교전 시 적국과의 권리를 논한다)

- 제3장 논전시국외지권 (국외 중립의 권리를 논한다)

- 제4장 논화약장정 (강화 조약에 대해 논한다)

4. 4. 1. 제1장: 개전(開戰)

『만국공법』 제4권 논교전조규(교전 규정을 논한다)의 내용을 담고 있다.- 제1장 논전시 (개전을 논한다)

- 제2장 논적국교전지권 (교전 시 적국과의 권리를 논한다)

- 제3장 논전시국외지권 (국외 중립의 권리를 논한다)

- 제4장 논화약장정 (강화 조약에 대해 논한다)

4. 4. 2. 제2장: 교전국의 권리

만국공법 제4권은 교전 규정을 다루고 있으며, 제2장에서는 적국과의 교전 시 권리에 대해 논한다.4. 4. 3. 제3장: 중립국의 권리

『만국공법』은 국제법의 주체 및 객체, 법의 연원, 국제법과 각 국내의 법과의 관계, 조약·외교와 영사의 관계, 주권이 미치는 범위로서의 영토와 영해의 설명, 국제 분쟁이 발생했을 경우의 규칙 및 평화 협상의 규칙, 전시 중 제3국의 중립의 모습 등 다방면에 걸쳐 있으며, 국제법을 그야말로 체계적으로 해설한 것이라고 할 수 있다.4. 4. 4. 제4장: 강화 조약

만국공법 제4권은 교전 관련 규정을 다루고 있으며, 그 중 제4장에서는 강화 조약에 대해 논한다. 강화 조약은 전쟁 당사국 간의 평화 회복, 영토 할양, 배상 등의 내용을 포함한다.5. 추가 설명

5. 1. 화이 질서와 조약 체제

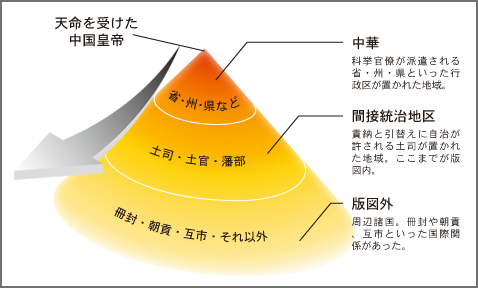

전근대 동아시아 국제 사회는 정치적, 경제적, 문화적으로 큰 존재감을 드러내는 중국 왕조를 중심으로 국제 질서가 성립되어 있었고,[12] 조선, 베트남, 류큐와 같은 중국의 주변 국가들은 중국과의 다양한 관계를 통해 안정적인 국제 질서를 형성하고 유지해 왔다. 중국 왕조에 대해 어떤 입장을 취하는가에 따라 (중국 왕조의 관점에서) 주변 국가들은 책봉이나 조공, 호시 등으로 분류되었다.[12]

중국 왕조가 본 '''화이 질서'''는 중화 사상에 근거한 세계관을 현실에 투영한 것으로, 중국을 '화'(문명)로 자처하고, 중국이라는 동심원적 위계의 중심에서 멀어질수록 '화'에서 벗어나 '이적'(야만)에 가까워진다고 생각하는 국제 질서이다.[12] 이 위계가 특이한 점은, 중국 왕조가 직접 지배하는 영역과 그 외의 지역이 국경과 같은 확고한 분단선으로 구분되지 않고, 연속적인 것으로 파악된다는 점이다. 판도 외라고 해도, 그 땅은 중국의 지배(혹은 중국 황제의 덕)가 쉽게 미치지 않을 뿐, 본래 중국 황제에게 지배받아야 할 땅이라는 의식은 버려지지 않는다.[13]

그리고 이 판도 외에 있는 여러 국가는 중국 왕조에 따르는 국가와 그렇지 않은 국가로 크게 나뉜다. 중국에 사신을 보내 신종하는 국가들에게는 '책봉'(국왕 승인)이나 '조공'(공물과 교환으로 상사(賞賜)가 주어지고, 더 나아가 교역을 할 수 있다)이라는 정치적, 경제적 대가가 주어졌다. 중국과 이들 국가들은 '종주국'(Sovereign State)과 '번속국(혹은 '속국', '부용국')(Tributary State)'이라는 상하 관계를 기조로 하는 국제 관계를 맺게 된다. 다만 '종주국'과 '번속국'의 관계는, 근대에서의 '종주국'과 '종속국'(Subject State)과 같은 관계와는 크게 달라서, 내정 외교 전반에 중국의 지배가 미치지 않았으며, 예를 들어 중국은 '번속국'끼리, 혹은 '번속국'과 중국 왕조에 신종하지 않는 국가와의 관계에 대해 특별히 관여하지 않았다. 따라서 배타적인 주종 관계는 희박했고, 어떤 국가가 중국 이외의 국가에도 조공하는 '이중 조공'과 같은 예도 나타났다.[15]

명대에 '책봉'이나 '조공'은 외국과의 관계에서 큰 비중을 차지했지만, 이러한 제도는 청대까지 크게 변화하지 않고 존속했다. 그러나 이어지는 청조에서도 '책봉'과 '조공'이, 명조의 대외 관계에서 같은 비중을 차지했던 것은 아니었다. 청대에서는 명조 때보다 더욱 서구 열강이 중국을 방문하게 되었고, '책봉'과 '조공'보다 정치적 의미가 희박해진 교역이 증가 추세를 보였다. 이 교역 관계를 '호시'라고 한다. 그리고 지금까지 언급한 '책봉'과 '조공', '호시'를 통해 중국과 관계를 맺는 국가들을 각각 '책봉국', '조공국', '호시국'이라고 한다.

일본, 조선, 류큐, 베트남 등의 주변 국가들도 그 화이 질서 및 그 근거가 된 중화 사상을 선택적으로 수용하거나 공유하며 화이 질서의 한 축을 담당했다. 다만 어느 정도 수용할지에 대해서는 중국과 주변 국가 간의 힘의 관계 (지정학적 영향)에서 일원적이 아니라, 지역에 따라 농도가 다르다. 예를 들어 중국이 아니라 자국을 중심('화')이라고 자처하는 '소중화 사상'을 가진 국가가 여러 곳 있었고, 중국의 화이 질서가 일원적으로 동아시아 국제 질서를 관통했던 것은 아니었다.[16] 그러나 그들이 그리는 국제 질서 역시 구조 자체는 화이 질서에서 빌려온 유사 구조를 가지고 있었고, 각국의 소 화이 질서가 중국 왕조의 화이 질서와 타협하면서 병존하는 상태였다.

국가나 지역에 따라 균질적이지 않은 화이 질서 (의 묶음)를 결국 대체한 것은 서구 기원의 조약 체제였다.

화이 질서에서는 국제 관계를 중화 사상에 근거한 "예제"에 의해 규율해 왔다. 그러나 구미 제국은 "예제" 대신 근대 국제법에 기초한 조약에 의해 국제 관계를 규율하는 국제 질서를 동아시아에도 가져왔다. 이로부터 이 국제 질서를 '''조약 체제'''라고 부른다. 또한 구미에 의해 강요된 조약이 불평등 조약이었기 때문에 "'''불평등 조약 체제'''"라고 부르기도 한다.

근대적 국제 질서의 기원은 베스트팔렌 조약(1648년)에 시작되었으며, 그 국제 관계를 규율하는 질서 원리로서 근대 국제법은 발달해 왔다. 그리고 국제법을 담당하는 주체는 주권 국가로 여겨졌다. 화이 질서와의 가장 큰 차이점은, 주권 국가 간의 법적 평등 원칙의 존재이다. 화이 질서에서는 자국과 주변 제국을 문화 면에서는 "화/이"라는 등급으로 순서를 정하고, 정치 면에서는 군신 관계(종주국-번속국)로 파악하고 있어, 중국 왕조와 주변 제국이 평등하다는 것은 원칙적으로 있을 수 없다. 한편, 조약 체제에서는 국가·국력의 크고 작음에 관계없이 주권을 가진 국가는 법적으로 평등·대등하다고 여겨진다.

그러나 이 근대 국제법의 "만국 평등"이라는 이념은 단순한 이념에 머물렀고, 현실에서는 만국에 보편적으로 적용되는 것이 아니었으며, 그것은 본래 기독교 제국 간에만 통용되는 "기독교국 국제법"(“International law of Chirstendom”)이라고 할 수 있는 것이었다.

근대 국제법은 숭고한 정의와 보편성을 이념으로 하고 있지만, 다른 한편으로는 비유럽 제국에 대해서는 매우 가혹했고, 구미의 식민지 정책을 정당화하는 작용을 가지고 있었다. 이 국제법은 적용 여부에 대해 "문명국"인가 아닌가를 기준으로 하고 있지만, 이 "문명국"이란 구미의 자기 표상이며, 말하자면 구미 문명에 어느 정도 가까운가 하는 것이 "문명국"의 척도가 되고 있으며, 이 척도에 의해 세계는 세 가지로 분류된다. 먼저 구미를 "'''문명국'''", 오스만 제국이나 중국, 일본 등을 "'''반문명국'''"("야만국"), 아프리카 제국 등을 "'''미개국'''"으로 했다. "반문명국"으로 분류되면 주권의 존재는 인정되지만, 그 국가 주권에는 제한이 가해진다. 구체적으로는 불평등 조약을 군함 외교(군함이나 대포와 같은 군사력을 배경으로 행해지는 恫喝(공갈)적인 외교 협상)에 의해 강요당했다. 게다가 "미개국"으로 인정되면 그 국가 주권 등은 일절 인정되지 않고, 그 지역은 유력한 지배 통치가 펼쳐지지 않은 "'''주인이 없는 땅'''"으로 판정된다. 근대 국제법은 "'''선점의 원칙'''"(조기 발견국이 영유권을 갖는 원리)을 특징 중 하나로 가지고 있었으므로, "미개국"은 자동적으로 "주인이 없는 땅"이 되어, 거기에 식민지를 자유롭게 설정할 수 있게 된다.

근대 국제법은 그 적용을 "문명국"과 그 외에 따라 구분하는 두 개의 얼굴을 가지고 있으며, 이것을 "'''근대 국제법의 이중 원리'''"라고 부른다. 이 근대 국제법은 19세기에 들어서 내세워진 이념과는 정반대의 군함 외교에 의해 중근동, 아프리카, 동아시아 등 세계 전체로 적용 범위를 넓혀갔다.

동아시아에서 이 조약 체제의 시작은 아편 전쟁 후에 체결된 난징 조약이다. 중국 마지막 왕조였던 청나라와 영국의 사이에 맺어진 조약은 근대 국제법에 기초한 불평등 조약이었다. 이 조약 체결 후, 이것을 모델로 한 조약을 청나라는 각국과 체결해 갔고, 『만국공법』이 번역 출판된 당시 이미 20여 개국과 조약이 체결되어 있었다. 다만 조약 체결과 의식 수준에서 국제법의 이념을 따르려고 했는지 여부는 별개이다. 터키에서도 중국에서도 불평등 조약은 당초 서구 제국에 준 은총이라는 견해를 보였고, 자국의 불이익성을 의식하지 못했다.

난징 조약의 체결로 중국에 조약 체제가 도입되었지만, 정확히 말하면 그것으로 책봉과 조공과 같은 중화 질서가 한 번에 붕괴된 것은 아니었으며, 잠시 동안 중화 질서와 조약 체제는 상극하면서도 병존하게 되었다. 구미 열강과는 조약을 기초로 한 관계(외교를 담당하는 관청 총리아문 설치 및 공사의 상호 파견)를 맺는 한편, 청나라는 조선, 베트남, 류큐와 같은 주변 아시아 국가와는 종래의 중화 질서를 온존하고 이를 항구적으로 유지하려 했다.

그러나 중국에 책봉·조공을 행하던 주변 국가들도 차츰 구미 열강의 식민지로 변해갔고, 또한 청나라 스스로도 러시아의 이리 지방 점령, 청불 전쟁, 일본의 타이완 출병, 청일 전쟁 등 아편 전쟁 이후 잇따른 열강의 외압에 시달렸다. 시모노세키 조약(1895년)에 의해 마지막 조공국 조선이 중화 질서에서 이탈함으로써, 중국을 중심으로 기능하던 중화 질서는 소멸했다.

조일수호조규 체결 이후, 일본의 조선 정치 개입이 노골화되면서, 이에 비례하여 일본에 대한 반감이 증가했다. 그 정점 중 하나가 임오군란 (1882년)과 갑신정변 (1884년)이다. 사건 자체는 곧 진압되었지만, 이 이후 일본의 영향력은 감소하고 조선의 근대화는 청나라의 지도를 받으며 추진되었다. 즉, "동도서기"라는 중국의 "중체서용"과 유사한 슬로건을 내걸고, 신식 군대와 외교 고문을 설치했으며, 고종은 "공법"에 의거하여 국제 사회에 참여할 것을 선언했다. 유학자 등 보수층의 반대 상소문도 잦아들었고, 반대로 국제법 수용을 요구하는 상소가 올라오기 시작했다. 예를 들어, 『만국공법』 등 서학 서적을 상비한 도서관 겸 교육 기관 설치, 또는 전국에 배포하자는 내용이 관료들로부터 상소되었다.

그러나 이러한 상황이 조약 체제에 조선이 주권 국가로서 즉시 참여했음을 의미하는 것은 아니었다. 임오·갑신 양 사건 이후 일본을 대신하여 큰 영향력을 갖게 된 청나라가 조선의 배후에 있었고, 화이 질서의 "속국"에서 조약 체제의 "속국"으로의 전환을 꾀했기 때문에, 이 시기의 조선은 화이 질서와 조약 체제가 병존하는 상태에 놓여 있었다. 이를 "양절 체제"(両截体制)라고 한다. "양절"은 이중을 의미하며, 과도기적인 성격을 지녔다고 할 수 있다.

근대 국제법의 수용을 진행한 조선이었지만, 이윽고 개화파 중 급진 분자들은 적극적으로 화이 질서로부터의 이탈을 모색하게 되었다. 예를 들어 박영효 등은 방일했을 때, 재일 각국 공사관을 돌며 청나라가 개입하지 않는 형태의 조약 체결을 호소했다. 그것은 국가 주권을 회복하고, 각국으로부터 독립국으로 인정받기 위한 행동이었다. 급진적인 일파가 형성되기 위해서는, 어느 정도의 국제법과 세계 정세에 대한 지식의 보급이 필수적이지만, 그 지식 침투에 기여한 것이 『한성순보』와 『한성주보』와 같은 잡지·신문 (근대 미디어)이었다. 이들은 국제법의 지식과 실태를 소개했는데, 그 정보는 『만국공법』과 마찬가지로 마틴 번역의 『공법편람』, 중국의 여러 신문을 기반으로 했다. 기사는 조선과 청나라의 관계를 국제법의 지식으로 논하는 경우가 많았으며, "독립"·"자주"·"균형"이 핵심 용어가 되었다. "양절 체제" 하에서, 『만국공법』은 보급되었고, 정국에도 영향을 미치기 시작했다.

그 확산 속에서 유길준(유길준)과 같이 근대 국제법에 매우 깊은 식견을 가진 사람도 나타났다. 그의 저작 『서유견문(서유견문)은 후쿠자와 유키치의 『서양사정』으로부터 깊은 영향을 받아 저술된 계몽서로서, "양절 체제"라는 말은 이 저작에서 유래한다. 이 안에 "방국의 권리"라는 부분이 있는데, 이는 『서양사정』에는 없는 부분이며, 여기서 국제법에 대한 자세한 지식을 엿볼 수 있다. 그것에 따르면 조선은 "양절 체제"에 놓여 있지만, 그래도 국제법에 비추어 볼 때, 독립국으로 위치시킬 수 있다고 한다. 유길준은 그 국제법에 관한 자세한 점을 인정받아, 조선의 외교 정책에 대해 의견을 묻기도 했다.

5. 2. 만국공법의 번역과 수용

아편 전쟁, 애로 전쟁 이후에 체결된 불평등 조약으로 이미 많은 실리를 얻은 열강은 청나라가 국제법을 배우는 것을 바람직하게 여겼다. 청나라가 국제법을 준수한다면, 대규모 군함 외교에 의존하지 않고 교섭을 원활하게 할 수 있다고 생각했기 때문이다. 이런 이유로 만국공법을 소개하려는 움직임은 서구 측에서 먼저 일어났다.[18] 당시 총세무사로 상하이에 있던 로버트 하트(Robert Hart)는 ''Elements of International Law''의 일부를 번역하여 청나라에 제공했다.

애로 전쟁 후까지 중국은 중화 사상에 기반한 유아독존적인 외교 자세를 유지하며 국제법이나 조약과 같은 근대적 국제 관계에 필수적인 개념을 적극적으로 받아들이려 하지 않았다. 그러나 톈진 조약과 베이징 조약으로 인해 청나라는 서구 제국을 대등한 존재로 인정해야 했다. 그전까지 청나라는 제 외국을 "오랑캐"로 간주했지만, 청나라 공문서에 서구 제국을 "오랑캐"로 표기하는 것을 금지하고, 총리아문이라는 근대적 국제 관계를 담당하는 외교 기관을 설치했다.[18]

이러한 청나라 외교 방침의 전환은 공친왕 혁흔과 문상 등에 의해 추진되었다. 그들은 강화 교섭을 담당한 만주족 계열의 대신이었으며, 총리아문의 중추에 자리 잡아 외교 및 근대화 정책을 총괄했다. 이들은 대외 전쟁에 반대하고 현실 노선의 외교를 전개하려 한 온건파였다. 태평천국의 난을 진압한 증국번과 이홍장 등 지방의 대신들도 서구의 선진 기술을 배우는 중요성을 인식하고, 군사·산업 방면의 근대화를 추진했다. 이를 양무 운동이라고 한다. 1860년대 이후의 청나라는 서구의 지식·기술을 섭취하려는 기운이 높아졌으며, 국제법에 대한 관심도 그 연장선상에 있었다. 청나라 측은 서구 열강과의 교섭에서 국제법을 역이용하여 외교 교섭을 유리하게 이끌어 가려는 의도를 가졌다.[18]

번역은 미국인 선교사 윌리엄 마틴(W.A.P.Martin)이 시작했다. 마틴은 1850년에 중국에 와서 톈진 조약의 기초, 베이징 퉁원관과 징스 대학당에서의 서양 학문 교수, 기독교 전도 등 다방면에 걸쳐 활동했다. 『만국공법』의 번역은 그의 대표적인 업적이다.[18]

마틴이 한문 번역 『만국공법』에 착수한 것은, 청나라 주재 미국 공사 존 E. 워드(John Elliott Ward)나 앤슨 벌링게임(Anson Burlingame), 로버트 하트의 권유가 있었기 때문이다. 마틴은 1862년 상하이에서 번역을 시작했고, 톈진에서 청나라 유력 관료인 충후이에게 제출했으며, 총리아문의 공인을 얻어 출판했다. 간행 연도는 1864년 11월이라는 설과 다음 해 1월이라는 설이 있다.[18]

『만국공법』의 번역은 중국인의 협력이 있었기에 가능했다. 충후이에게 제출한 미완성고에는 허사멍, 리다원, 장웨이, 차오징룽 등 4명이 참여했으나, "문맥이 매우 불명료하다"고 평가되었다. 총리아문의 공인을 얻은 후에는 총리아문 장징의 지위에 있던 천친, 리창화, 팡준스, 마오훙투 등이 협력하여 교정했고, 반년에 걸쳐 번역을 완성했다.[19] 중국과 서양은 법에 대한 관념, 국제 관계에 대한 생각이 달랐기 때문에 번역 작업은 매우 어려웠다.

마틴은 『만국공법』 번역을 기독교 전도 활동의 일부로 여겼다. 그는 국제법을 기독교 문명의 최상의 성과 중 하나로 여겼고, 『만국공법』 번역을 통해 중국에 국제법을 보급하고 중화 사상적 편견을 시정하려 했다. 이러한 종교적 사명감이 번역 동기의 핵심이었다.[20]

마틴은 『만국공법』 간행 후, 1865년에 설립된 퉁원관의 영어·국제법·정치학 교사를 맡았고, 훗날 교장으로 승진했다. 그는 퉁원관을 국제법 보급의 거점으로 간주했다.[18] 퉁원관에서는 『만국공법』에 이어 『싱야오즈장』, 『공법편람』, 『공법회통』과 같은 국제법 번역서가 간행되었다.

『만국공법』은 원저 ''Elements of International Law''의 제6판(1855년 간행)을 저본으로 삼았다는 설이 유력하다.[21][22] 번역의 주요 특징은 다음과 같다.

# '''직역이 아닌 의역''': 원전의 대의를 살리면서 요약했고, 원전에 언급된 사례의 상세한 설명이나 날짜, 주석은 생략된 경우가 많다.

# '''신조어 등장''': 권리(rights), 주권(sovereign rights), 민주(republic) 등 새로운 개념을 표현하기 위한 신조어가 등장했다. 고유명사를 음역한 신조어도 있는데, “President”는 「'''백리새천덕'''」(병음:Bólĭxĭtiāndé)으로 음역되었다.

# '''자연법적 이해 강조''': 마틴은 기독교적 관점에서 국제법을 자연법적으로 이해하고, 유교적 용어를 사용하여 중국인들이 국제법을 쉽게 수용하도록 했다.[23] “Natural law”는 「성법」으로 번역되었는데, 이는 유교의 근본 원리인 리와 연결되어, 중국인들이 국제법을 도덕과 법이 혼연일체된 것으로 이해하게 했다.[25]

『만국공법』은 신한어를 일본에 가져왔고, 교육 분야에서도 교과서로 채택되어 신어 정착을 촉진했다.[31] 국채・합방・자주・전리・특권・평시・민주・맹방・야만・월권・해협・각처・과대・관행・관제・급행・강제・공용・협력・군권・현금・현재・합법・공약・오해・국회・사권・실권・실무・수위・주권・상고・상사・성서・전권・전국・전시・전전・선내・전폐・속지・탈환・직행・특약・돌연・물건・포탄・모국・예외・연방・권리 등 많은 신한어가 『만국공법』에서 유래했다.[32] 메이로쿠샤의 동인인 쓰다 마미치, 가토 히로유키, 미쓰쿠리 린쇼, 니시 슈가 『만국공법』을 참조하여 법률 용어를 번역했고, 이들이 번역어를 자신의 저작에 적극적으로 사용함으로써 『만국공법』의 신한어 정착에 기여했다.

5. 3. 만국공법의 활용 사례

청나라는 1864년 프로이센-덴마크 전쟁 당시 프로이센이 청나라 영해 내에서 벨기에 선적 선박을 나포한 사건에 대해 『만국공법』을 근거로 항의하여 배상금을 받아냈다. 이를 통해 청나라는 주권 침해에 대한 국제법적 대응의 첫 사례를 남겼다.화교 보호 문제에 있어서도, 청나라는 서구 열강이 무역을 중시하고 해외 상인을 적극 보호하는 것을 본받아 『만국공법』에 의거하여 해외 화교 보호에 나섰다.

1871년 러시아가 이리를 점령한 후, 청나라는 좌종당을 파견하여 야쿠브 베크를 격파하고 이리를 제외한 신장 지역의 지배권을 회복했다. 이후 러시아와의 이리 반환 협상 과정에서 청나라 내부에서는 『만국공법』을 인용하여 논쟁을 벌였으며, 협상 대표였던 증기택도 국제법을 활용하여 러시아와 협상을 진행했다.

1872년 마리아 루스호 사건에서 일본은 페루 정부의 배상 요구에 대해 『만국공법』에 의거하여 반론했다.

5. 4. 만국공법에 대한 비판과 사회진화론

엄복이 번역 소개한 사회 진화론은 "'''약육강식'''", "'''적자생존'''"의 논리로 당시 제국주의 시대의 국제 질서를 정당화하며 만국공법에 대한 냉소적인 인식을 확산시켰다. 이러한 인식은 만국공법이 설파하는 "만국 병립", "만국 대치"라는 이념이 겉치레에 불과하다는 회의감으로 이어졌다.비스마르크는 이와쿠라 사절단에게 "이른바 공법이라는 것은... 대국의 이익을 다툴 때... 불이익하다면 병력으로 뒤집어 버리니, 진실로 항상 지켜지는 것은 없다"고 말하며 국제법의 한계를 지적했다.[40] 후쿠자와 유키치 또한 "백 권의 만국공법은 몇 개의 대포만 못하다"고 주장하며 만국공법에 대한 불신을 드러냈다.[41]

이러한 상황에서 서구 열강을 모델로 한 부국강병 개혁이 추진되었고, 이는 만국공법의 은혜를 누리기 위해서는 서구와 같은 '문명국'이 되어야 한다는 인식에 기반한 것이었다.

조선은 국외중립이 국제 환경에 유효하리라 기대하며 만국공법을 받아들였으나, 1895년 청일 전쟁과 미국의 소극적인 태도로 인해 그 기대는 좌절되었다. 그럼에도 불구하고 조선은 국제법의 이중성을 인지하고, 국가 자력으로 자존과 자립을 추구해야 국제법을 활용할 수 있다는 인식을 바탕으로 개혁을 추진하는 긍정적인 자세를 보였다.

동아시아 국가들의 만국공법 수용은 근대 국제법 자체에도 영향을 주었다. 서구 열강은 기독교 국가 간의 약속이었던 국제법을 비기독교 국가에도 적용하기 위해 '문명국' 개념을 도입하고, 국가 승인 요건에서 기독교적 색채를 약화시켰다. 이는 국가 제도를 기준으로 국제법 적용 여부를 판단하는 변화를 가져왔고, 메이지 유신과 같은 개혁은 이러한 국제법의 변화를 인지하고 서구 열강과 동등한 지위를 확보하기 위한 노력의 일환이었다.

6. 결론

참조

[1]

서적

Elements of International Law; with a Sketch of the History of the Science

http://gallica.bnf.f[...]

Carey, Lea & Blanchard

2017-11-27

[1]

서적

Elements of International Law; with a Sketch of the History of the Science

https://archive.org/[...]

B. Fellowes

2018-07-04

[1]

서적

Elements of International Law; with a Sketch of the History of the Science

https://books.google[...]

B. Fellowes

2018-07-04

[2]

서적

Elements of International Law; with last corrections of the author, additional notes, and introductory remarks, containing a notice of Mr. Wheaton's diplomatic career, and the antecedents of his life by William Beach Lawrence

https://archive.org/[...]

Little, Brown and Company

2018-04-20

[3]

서적

Elements of International Law; edited, with notes, by Richard Henry Dana

https://archive.org/[...]

Little, Brown and Company

2017-11-27

[4]

백과사전

[5]

백과사전

[6]

웹사이트

William Alexander Parsons Martin

http://www.bdcconlin[...]

Biographical Dictionary of Chinese Christianity

2010-09-09

[7]

웹사이트

The Cambridge History of English and American Literature

http://www.bartleby.[...]

2010-09-09

[8]

서적

Religion and international law

Martinus Nijhoff Publishers

[9]

웹사이트

Treaty as prelude to annexation

http://www.koreahera[...]

2010-09-09

[10]

학술지

Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-Century International Law

http://leda.law.harv[...]

Harvard Law School

2010-09-11

[11]

문서

원어에서 한번 다른 언어로 번역된 것을 다시 다른 언어로 번역한 저서.

[12]

문서

동아시아를 중심으로 한 국제 관계를 표현하는 조공-책봉 체제, 조공 시스템, 상호 체제, 화이 질서 등의 말로 표현되는 경우가 많지만, 그것들에 대해서는 [[책봉]]이나 [[조공]] 등 별도의 항목에 양보하여 생략한다.

[13]

문서

[[존 킹 페어뱅크]], 1968, 이와이 2005

[14]

서적

「제국사의 맥락」, [[야마모토 유조]] 편 『제국의 연구』 나고야 대학 출판회, 2003

[15]

문서

예를 들어 베트남의 [[응우옌 왕조]]는 청나라에 조공을 바쳤지만, 그 외 여러 나라에는 종주국으로 행동하며, 이웃 나라 [[캄보디아]]를 "번속국"으로 다루며, 조공을 받았다.

[16]

문서

시게키 1997

[17]

문서

''국제법 원리''는 현재 일본과 중국 모두에서 『국제법 원리』라는 이름으로 알려져 있다. 또한, 호이톤이라는 표기는 연구에 따라 위턴으로 하는 것도 있지만, 여기서는 편의상 호이톤으로 통일한다.

[18]

문서

중국에서 국제법을 이해하려고 시도한 것은 『만국공법』이 처음이 아니다. [[아편전쟁]] 당시 [[린쩌슈]]가 E. 바텔의 『각국 율령』(Le droit des Gens)을 일부 번역했고, 그 결과는 『[[해국도지]]』에도 포함되어 있다. 그러나 체계적인 소개라는 점에서는, 이 『만국공법』의 번역이 시초였다.

[19]

문서

총리아문 장경은 총리아문에서 여러 가지 업무를 담당하는 직책이다. 총리아문은 국내의 중요한 사건을 다루기 때문에 기밀성이 높아 단순한 업무도 [[서리]]에게 맡길 수 없었기 때문에 설치되었다.

[20]

문서

야마무로 2001, p231

[21]

문서

허 2001

[22]

문서

스미요시 1973, 장자닝 1991 등

[23]

문서

번역문은 스미요시 1973, 456쪽을 따른다.

[24]

문서

「부회」는 「[[견강부회]]」의 「부회」, 즉 억지 주장

[25]

문서

“자연법”의 번역어로서 「성법」「자연법」의 정착에 대해서는, [[류부장]]『번역의 사상』(치쿠마 학예 문고, 1995, pp74–87) 참조.

[26]

문서

야마무로 2001, p230

[27]

서적

히라오 미치오 『신판 류마의 모든 것』 고치 신문사, 1985, p283

[28]

학술지

오가와 마사노리 「사카모토 료마와 『만국공법』-「인권」의 탄생(5)-」, 『인권21 조사와 연구』166, 2003, p22

[29]

문서

고원 2000

[30]

문서

『만국공법』에 한정하지 않고 막말·메이지 초기의 서구 문헌의 한역 서적의 유입은 큰 영향을 주었다. 이 점을 과소평가해서는 안 된다. 예를 들어 「(서양 서적은) 비양학 선생, 즉 얻을 수 없고 읽을 수 없다. 근래 영국·미국 두 나라, 힘쓰는 한학, 홍콩·상하이 등지, 간행 한자 저서 매우 많다. 또한 알 수 있는 세계의 번영이다」(금계로인『[[요코하마 번창기]]』에서. 추가 작성자 번역: (서양의 책은) 지금까지 양학자라면 얻어서 읽을 수 없었다. 그러나 최근 영국인·미국인들이 홍콩이나 상하이 등지에서 한문으로 번역한 책이 매우 많다. 전 세계의 번영을 그것으로 충분히 알 수 있다.)와 같이 서양 문명의 정보는 우선 한역으로 전해지고, 그것에 의해 근대 일본인의 세계가 열려간 것이다. 그런데 『요코하마 번창기』는 한문으로 쓰여 있지만, 저자는 란학자·저널리스트였던 [[야나가와 슈잔]]로 오와리 출신의 일본인이다.

[31]

서적

『시리즈 일본 근현대사 3 일청·일로 전쟁』 이와나미 신서〔적〕, 2007, iv쪽

[32]

서적

스즈키 슈지 『일본 한어와 중국―한자 문화권의 근대화―』 [[중공 신서]]626, 1981, pp48–49

[33]

문서

「'''만국공법''' 위에서 논의할 수 있는 것은, 만약 국가가 그 독립 자주권을 잃지 않는다면 어떤 명칭이라고 해도 그것에 구애되어 굴욕적인 예의를 사용하는 경우는 없고, 또한 그 다섯 개의 큰 나라라고 하는 것은 국가의 강약에 근거하고 명칭의 존대에는 구애되지 않는 정의가 있다」(『별지 의제 초안』).

[34]

문서

단 이나다 마사츠구 『메이지 헌법 성립사』상(유피각, 1960)과 같이 국제법의 의미를 포함하지 않는다는 연구도 있다.

[35]

문서

정체서 제11조 「각 부 각 번 각 현은 그 정령을 시행할 때 칙유를 체득해야 한다. 다만 그 한쪽의 제도로 다른 쪽을 대략적으로 말하지 말라. 사적으로 작위를 주지 말라. 사적으로 통보를 주조하지 말라. 사적으로 외국인을 고용하지 말라. 인접 번 혹은 외국과 맹약을 맺지 말라. 이것은 소권으로 대권을 범하고 정체를 어지럽혀서는 안 되는 이유이다」(구두점과 送り仮名 추가, 그리고 가타카나의 히라가나로의 변환은 추가 작성자).

[36]

문서

井上1994

[37]

문서

五榜の掲示 第四札

[38]

웹사이트

和訳万国公法

https://dc.lib.kagos[...]

[39]

서적

明治天皇紀

吉川弘文館

[40]

서적

米欧回覧実記

岩波書店

[41]

서적

通俗国権論

[42]

서적

万国公法

[43]

문서

大南寔録

[44]

간행물

東アジア国際関係とその近代化

財団法人日韓文化交流基金

[45]

서적

史的システムとしての資本主義

岩波書店

[46]

서적

Elements of International Law; with a Sketch of the History of the Science

http://gallica.bnf.f[...]

Carey, Lea & Blanchard, B. Fellowes

2017-11-27, 2018-07-04

[47]

서적

Elements of International Law; with last corrections of the author, additional notes, and introductory remarks, containing a notice of Mr. Wheaton's diplomatic career, and the antecedents of his life by William Beach Lawrence

https://archive.org/[...]

Little, Brown and Company

2018-04-20

[48]

서적

Elements of International Law; edited, with notes, by Richard Henry Dana

https://archive.org/[...]

Little, Brown and Company

2017-11-27

[49]

백과사전

Wheaton, Henry

Appletons

[50]

백과사전

Wheaton, Henry

AmCyc

[51]

웹사이트

William Alexander Parsons Martin

https://web.archive.[...]

Biographical Dictionary of Chinese Christianity

2010-09-09

[52]

서적

19세기 동아시아의 패러다임 변환과 제국 일본

2019-04-10

[53]

웹사이트

The Cambridge History of English and American Literature

http://www.bartleby.[...]

2010-09-09

[54]

뉴스

Treaty as prelude to annexation

https://web.archive.[...]

코리아헤럴드

2010-09-09

[55]

저널

Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-Century International Law

https://web.archive.[...]

Harvard Law School

2010-09-11

[56]

서적

『万国公法』成立事情と翻訳問題―その中国語訳と和訳をめぐって

岩波書店

[57]

서적

近代中国の知識人と文明

東京大学出版会

[58]

서적

国際法輸入与晩清中国

済南出版社

[59]

저널

日清戦争以降中国における国際法の受容過程:特に国際法関係の翻訳と著作をめぐって

[60]

저널

中国における近代国際法の受容―「朝貢と条約の並存」の諸相―

[61]

서적

新版龍馬のすべて

高知新聞社

[62]

저널

坂本龍馬と『万国公法』-「人権」の誕生(5)-

[63]

문서

高原泉 2000

[64]

저널

漢訳「万国公法」の熟字と近代日本漢語(近代語の研究)

[65]

문서

別紙 議題草案

[66]

서적

わが国近代史における政治意識の発生

中央公論社

[67]

서적

近世日本の国際観念の発達

共立社

[68]

서적

세계관충돌의 국제정치학 ─ 동양 㖓와 서양 公Ⳃ

나남출판

[69]

서적

고종시대사

[70]

서적

만국공법

소화

[71]

서적

近代日鮮関係の研究

原書房

1940

[72]

웹사이트

이언(李彦)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[73]

저널

개화기 서구 국제법의 수용과 근대국제질서의 인식

http://kiss.kstudy.c[...]

2005

[74]

실록

고종실록 18권, 고종 18년 3월 23일 을유 4번째 기사

https://sillok.histo[...]

1882-03-23

[75]

실록

고종실록 19권, 고종 19년 8월 5일 무오 5번째 기사

[76]

실록

고종실록 19권, 고종 19년 8월 23일 병자 4번째 기사

https://sillok.histo[...]

1883-08-23

[77]

실록

고종실록 36권, 고종 34년 9월 25일 양력 3번째 기사

https://sillok.histo[...]

1897-09-25

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com