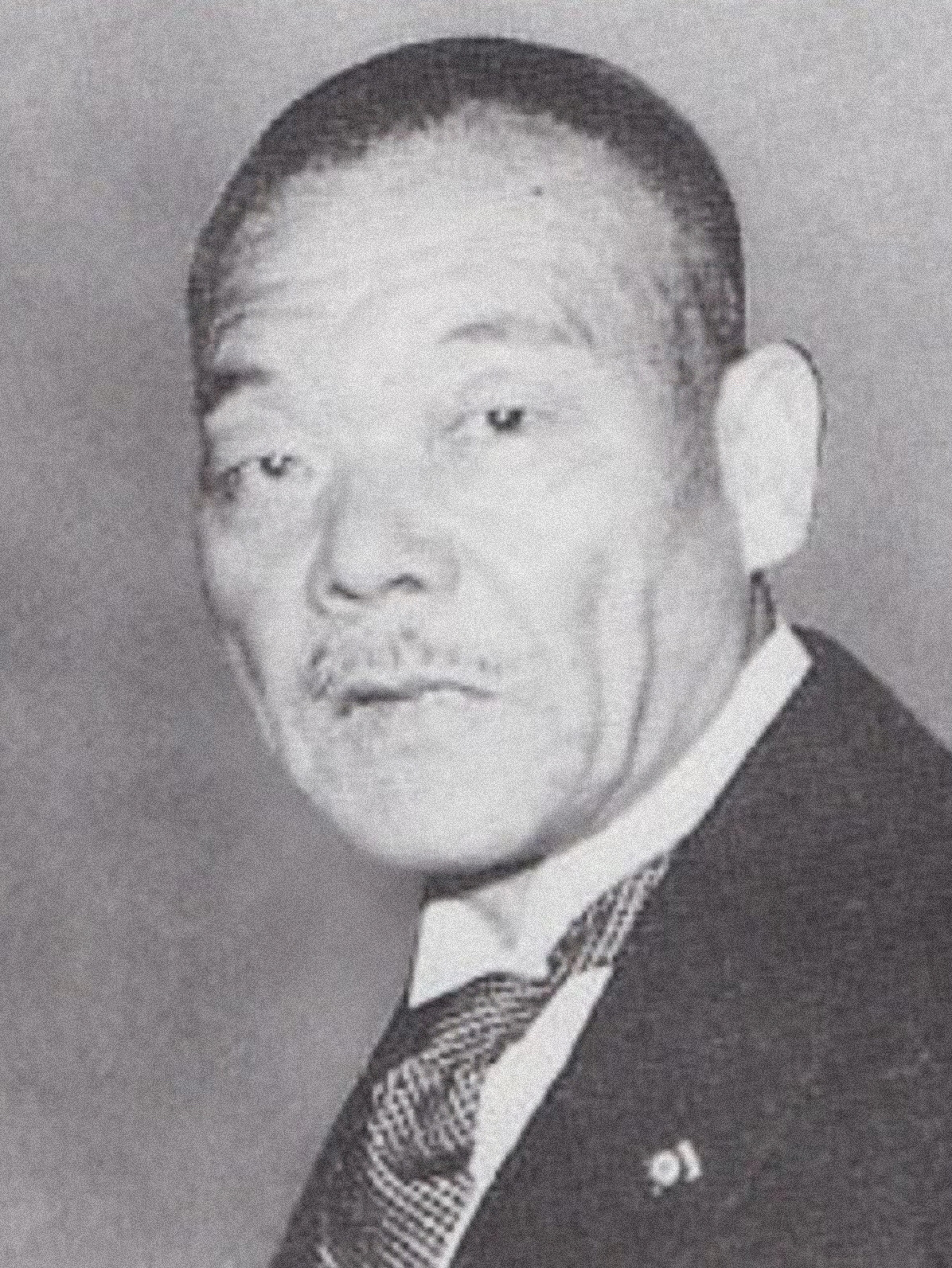

고이소 구니아키

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고이소 구니아키는 일본 제국의 군인이자 정치인으로, 육군 대장까지 진급했으며, 조선 총독과 내각총리대신을 역임했다. 그는 육군사관학교와 육군대학교를 졸업하고 러일 전쟁에 참전했으며, 육군성 차관, 관동군 참모장, 조선군 사령관 등을 거쳤다. 1942년 조선 총독으로 부임하여 징병제를 실시하는 등 강압적인 통치를 펼쳤으며, 1944년 도조 히데키의 사임 후 내각총리대신이 되었으나, 전쟁에서 패배를 거듭하며 외교적 노력을 기울였으나 실패했다. 종전 후 A급 전범으로 기소되어 무기징역을 선고받고 스가모 형무소에서 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본의 인도에 반한 죄 기결수 - 도조 히데키

도조 히데키는 일본 제국 육군의 군인으로 육군 대신, 참모총장, 내각총리대신을 역임하며 진주만 공격을 명령하여 태평양 전쟁을 일으켰고, 전범으로 사형을 선고받았다. - 일본의 인도에 반한 죄 기결수 - 이타가키 세이시로

이타가키 세이시로는 일본 제국의 군인이자 정치인으로, 만주사변과 중일 전쟁 등 일본 제국주의 침략 전쟁에서 중요한 역할을 했으며, 전쟁 범죄로 사형을 선고받았다. - 통제파 - 도조 히데키

도조 히데키는 일본 제국 육군의 군인으로 육군 대신, 참모총장, 내각총리대신을 역임하며 진주만 공격을 명령하여 태평양 전쟁을 일으켰고, 전범으로 사형을 선고받았다. - 통제파 - 무토 아키라

무토 아키라는 일본 제국 육군 중장으로, 극동 국제 군사 재판에서 A급 전범으로 사형 판결을 받고 스가모 형무소에서 교수형에 처해진 인물이다. - 조선 총독 - 데라우치 마사타케

데라우치 마사타케는 메이지 시대부터 다이쇼 시대까지 활동한 일본의 군인이자 정치가로서 육군대신, 한국통감, 조선총독, 내각총리대신을 역임하며 한국 병합을 주도하고 무단통치를 실시했으며, 시베리아 출병 등 외교 정책을 펼친 일본 제국주의 핵심 인물이다. - 조선 총독 - 소네 아라스케

소네 아라스케는 메이지 시대 일본의 정치인이자 외교관으로, 대한제국 통감으로서 한국 병합 과정에 중요한 역할을 했으나 한국의 국권 침탈이라는 비판적 평가를 받는다.

2. 초기 생애 및 군 경력

고이소 구니아키는 1880년 도치기현 우쓰노미야시에서 태어나 육군사관학교와 육군대학교를 졸업하였다. 육군성 군무국장, 관동군 참모장, 조선군 사령관 등 주요 직책을 역임했으며, 1938년 현역에서 물러나 예비역으로 편입되었다.

2. 1. 초기 생애

고이소 구니아키는 1880년 3월 22일 도치기현 우쓰노미야시에서 사족(구 신죠번 사족) 출신 경찰 경부였던 아버지 고이소 스스무(小磯進)의 장남으로 태어났다.[1] 고이소 가문은 창술의 일파인 본심경지류(本心鏡智流)를 전수한 고이소 조사에몬(小磯長右衛門, 초명 한타유)을 시조로 한다.

유년 시절에는 신죠 소학교, 가미야마 소학교 등을 거쳤으며, 야마가타 중학교(현 야마가타현립 야마가타 히가시 고등학교)[11]를 졸업하기까지 총 8곳의 학교를 옮겨 다녔다.[10][11] 1898년 사관 후보생으로 선발되었고,[1] 이후 일본 육군사관학교(12기)와 육군대학교(22기)를 졸업했다.

육군대학교 시절 성적은 동기 55명 중 33등으로 그다지 뛰어나지 않았으며, 20등 이하의 성적으로 고이소만큼 출세한 인물은 드물었다. 젊은 시절에는 소위 엘리트 코스를 밟지 않았고, 육군 내 특정 파벌에 속하지도 않아 군내 인기가 높지는 않았다. 그러나 당시 육군의 실력자였던 우가키 카즈나리에게 능력을 인정받아, 육사 동기인 스기야마 겐, 니노미야 하루시게, 하타 슌로쿠 등과 함께 우가키의 측근으로 중용되며 경력을 쌓아나갔다. 이들은 이후에도 가까운 관계를 유지하며 함께 승진했다.

2. 2. 군 경력

고이소는 1880년 도치기현 우쓰노미야시에서 경찰 간부의 아들로 태어나[1], 야마가타 중학교를 졸업했다.[10][11] 1898년 사관 후보생으로 선발되어 1900년 일본 육군사관학교(12기)를 졸업하였고, 이후 일본 육군대학교(22기)에 진학하여 1910년 11월 졸업했다. 육군대학교 졸업 성적은 동기 55명 중 33등으로, 비교적 평범한 성적이었으나 이후 군 내에서 빠르게 승진했다.[1]

1901년 6월 제30보병연대 소위로 임관했으며, 1903년 11월 중위로 진급했다. 러일전쟁에 참전하여 1904년 9월 대대 부관, 1905년 3월 중대장을 역임했고, 1905년 6월 대위로 진급했다.[1]

육군대학교 졸업 후 1910년 12월 일본 육군사관학교 교관으로 부임했다. 1912년 9월 관동군 참모부로 자리를 옮겼고, 1914년 8월 소령으로 진급하며 제2보병연대 연대장이 되었다. 1915년 6월 일본 육군참모본부로 복귀하여 근무했으며, 1918년 7월 중령으로 진급했다. 1921년 7월에는 일본육군항공대에 파견되었고, 1922년 2월 대령으로 진급한 후 같은 해 6월 유럽 주재 무관으로 파견되었다. 1923년 8월 귀국하여 제51사단 사령관직을 맡았으며, 1925년 5월 다시 육군참모본부로 복귀했다.[1]

젊은 시절 고이소는 특정 파벌에 속하지 않았으나, 당시 육군 내 실력자였던 우가키 가즈시게에게 능력을 인정받아 그의 측근으로 중용되었다. 1920년대에는 우가키가 이끌던 비교적 온건한 통제파에 스기야마 겐, 우메즈 요시지로, 나가타 데쓰잔, 도조 히데키 등과 함께 속하게 되었다. 이는 아라키 사다오가 이끌던 급진적인 황도파와 대립하는 관계였다. 고이소는 1926년 12월 소장, 1931년 8월 중장으로 진급했다.[1]

1930년 스기야마의 후임으로 군무국장에 발탁되었고, 1931년 우가키를 총리로 추대하려던 군사 쿠데타 미수 사건인 3월 사건에 중심 인물로 깊이 관여했다. 이 계획은 실행되지 못했지만, 사건 연루는 이후 그의 군 경력에 부정적인 영향을 미쳤다. 1932년 2월 육군성 차관으로 승진했으나,[1] 황도파가 육군 내 주도권을 잡으면서 반년 만인 같은 해 8월 관동군 참모장으로 사실상 좌천되었다. 후임 차관은 황도파인 야나가와 헤이스케였다.

이후 1934년 3월 제5사단 사령관, 1935년 12월부터 조선군 사령관을 역임했다.[1] 1936년 2·26 사건으로 황도파가 숙청된 후, 1937년 11월 대장으로 진급했다. 그러나 같은 해 우가키가 총리 후보로 지명되었을 때, 육군 수뇌부는 3월 사건 연루 등을 이유로 우가키 내각에 육군대신을 추천하지 않아 조각을 방해했다. 우가키는 고이소에게 직접 육군대신 취임을 요청했으나, 고이소는 육군삼장관의 동의가 없다는 이유로 이를 거절했다. 결국 우가키 내각은 성립되지 못했고, 우가키는 일기에서 고이소의 행동에 실망감을 표출했다.

1938년 7월 육군참모본부로 보직이 변경되었으나, 같은 해 현역에서 물러나 예비역으로 편입되었다.[1]

3. 식민 통치와 조선 총독

고이소 구니아키는 일본 육군의 주요 보직인 육군성 군무국장, 관동군 참모장, 조선군 사령관 등을 거친 후 1938년 예편하였다. 이후 일본 제국의 식민 통치 정책에 관여하였다.

1942년 5월에는 미나미 지로의 뒤를 이어 조선 총독으로 부임하여 1944년까지 재임하였다. 그는 총독으로서 일제 강점기 말기의 억압적인 식민 통치를 이어갔으며, 특히 학도병 제도를 실시하여 많은 한국 청년들을 강제로 전쟁터로 내몰았다.[3] 그의 통치는 한국 민중에게 큰 고통을 안겨주었다.

3. 1. 식민지 관련 경력

고이소 구니아키는 육군성 군무국장, 관동군 참모장, 조선군 사령관 등을 역임한 후 1938년 7월 현역에서 물러났다. 이후 식민 통치와 관련된 주요 직책을 맡았다.

1939년 4월부터 8월까지 히라누마 기이치로 내각에서 식민지대신을 지냈으며, 1940년 1월부터 7월까지 요나이 미츠마사 내각에서도 같은 직책을 다시 맡았다.

1942년 5월, 미나미 지로의 뒤를 이어 조선 총독으로 부임하여 1944년까지 재임했다. 이 시기 그는 군사적 능력보다는 외모 때문에 "조선의 호랑이"라는 별명을 얻었다.[2] 고이소는 총독으로서 전임자 미나미 지로의 강압적인 식민 통치 정책을 이어받아 더욱 강화했으며, 특히 1943년 8월 1일부터 한국인 청년들을 강제로 일본군에 입대시키는 징병제를 실시하여 한국인들의 큰 반발을 샀다.[3]

전쟁 후 한국 독립 소식을 들었을 때, 고이소는 "한국 독립의 꿈은 규슈나 홋카이도의 독립을 모의하는 것만큼 어리석다"고 발언하며 한국인의 독립 의지를 폄하하기도 했다.

3. 2. 조선 총독 재임

고이소 구니아키는 1938년 7월 현역에서 물러난 뒤, 1939년 4월부터 8월까지 히라누마 기이치로 내각, 그리고 1940년 1월부터 7월까지 요나이 미츠마사 내각에서 식민지대신을 역임했다.

이후 1942년 5월, 미나미 지로의 뒤를 이어 조선 총독으로 부임하여 1944년까지 재임했다. 그는 군사적 능력보다는 외모 때문에 "조선의 호랑이"라는 별명을 얻었다.[2] 총독 재임 기간 동안 고이소는 전임자의 강경한 식민 통치 정책을 이어받아, 특히 1943년 8월 1일부터는 한국인 청년들을 강제로 일본군에 입대시키는, 매우 반발이 심했던 보편적 징병제를 전면적으로 실시하였다.[3]

전쟁이 끝난 후 한국의 독립 소식을 듣고는 "한국 독립의 꿈은 규슈나 홋카이도의 독립을 꾀하는 것만큼 어리석다"고 말하며 비웃었다.

4. 내각총리대신

1944년 사이판 전투 패배 이후 도조 히데키 내각이 총사퇴하자, 후임 총리로 조선총독이었던 고이소 구니아키가 지명되었다. 전선 사령관을 이동시키기 어렵다는 현실적인 문제와 요나이 미쓰마사, 히라누마 기이치로 등의 추천이 작용했지만, 과거 3월 사건 등 쿠데타 음모 연루 전력 때문에 천황과 고노에 후미마로를 비롯한 문관 세력은 그의 취임을 탐탁지 않게 여겼다.[4][13][14] 이러한 우려 속에서 해군 중진인 요나이 미쓰마사가 부총리로 참여하는 연립 내각 형태로 1944년 7월 22일 고이소 내각이 출범했다.[12][15]

그러나 고이소는 예편한 지 오래되어 총리 취임 당시 전황에 매우 어두웠고("일본은 이렇게나 패배하고 있는가"라고 발언[18]), 예비역 신분이라는 이유로 대본영 회의에도 한동안 참석하지 못했다.[18] 육해군 지휘 체계를 일원화하려던 시도는 해군의 반발로 무산되었고, 대신 설치된 최고전쟁지도회의에서도 군부에 의해 무시당하며 실질적인 지도력을 발휘하지 못했다.[19] 육군 내에서는 고이소 내각이 단명할 것이라는 소문이 돌았다.

그의 재임 기간 동안 전황은 계속 악화되었다. 필리핀에서의 결전을 통해 전세를 역전시키고 미국과의 강화를 모색하려 했으나, 레이테 만 해전 등에서 참패하며 전략은 실패로 돌아갔다.[5][20] 중국의 왕징웨이 정권 수반 왕징웨이의 사망으로 중국 전선 상황도 악화되었으며, 장제스 정권과의 단독 평화를 위한 묘빈 공작 역시 외무대신과 군 수뇌부, 천황의 반대로 무산되었다.[21][22][23]

결국 1945년 4월 미군의 오키나와 상륙 이후, 군사 결정 과정에서 배제된 것에 반발하여 내각 총사직을 발표했다.[6] 이는 일본 제국 해군의 상징이었던 전함 야마토가 격침된 1945년 4월 7일이었다.

제2차 세계 대전 종전 후, 고이소는 A급 전범으로 기소되어 극동국제군사재판에서 1948년 11월 12일 종신금고형을 선고받고 복역하던 중 1950년 식도암으로 사망했다.

4. 1. 총리 취임 배경

1944년 6월 노르망디 상륙 작전과 7월 사이판 전투에서의 패배 이후, 도조 히데키 내각은 총사퇴했다. 후임 총리를 결정하는 중신 회의에서는 남방군 총사령관 테라우치 히사이치, 지나파견군 사령관 하타 슌로쿠, 조선총독 고이소 구니아키 세 명으로 후보가 압축되었다.육군은 테라우치를 강력히 지지했지만, 동남아시아 전선의 총사령관을 일본 본토로 소환할 수는 없는 상황이었다. 하타에 대해서도 중신 대부분이 반대하여, 결국 전 총리 요나이 미쓰마사와 히라누마 기이치로 등이 추천한 고이소로 결정되었다.[12]

그러나 고이소의 총리 지명은 순탄치 않았다. 그는 과거 1931년 군부 쿠데타 음모인 3월 사건의 중심 인물로 관여했으며, 극우 비밀결사 벚꽃회와도 연루된 전력이 있었다.[4] 이 때문에 고노에 후미마로, 칙선관 기도 고이치 등 문관들은 물론 쇼와 천황마저도 그의 총리 취임을 탐탁지 않게 여겼다. 쇼와 천황은 고이소에 대해 "3월 사건에도 관계가 있었다고 이야기되고 있으며, 또 신들린 경향도 있고, 게다가 경제의 일도 모른다"고 평가하며, 요나이와 히라누마의 추천 때문에 마지못해 임명했음을 시사했다.[13][14]

고이소가 오랫동안 중앙 정계에서 벗어나 있었고 국내 정치 기반이 취약하다는 점을 우려한 고노에 후미마로의 제안으로, 해군 중진인 요나이 미쓰마사와 연립 내각을 구성하게 되었다. 쇼와 천황은 이례적으로 고이소와 요나이 두 사람에게 "협력하여 내각을 조직하라"는 대명 강하를 내렸다.[12][15] 이는 고이소에 대한 강한 반대를 무마하기 위한 조치이기도 했다.

요나이가 부총리 겸 해군대신으로 현역에 복귀하는 과정에서도 해군성 내부의 반발이 있었다. 노무라 나오쿠니 해군대신과 오카 케이준 차관 등이 반대했지만, 쇼와 천황이 직접 요나이 기용 방침을 확인해주면서 결정되었다. 반대했던 노무라와 오카는 곧바로 한직으로 밀려났다.[12]

육군대신 인선 과정에서도 혼란이 있었다. 도조 히데키가 유임을 시도했고, 고이소는 자신이 직접 겸임하거나 야마시타 도모유키 또는 아나미 비키를 기용하려 했으나 육군 내부와 중신들의 반대로 모두 무산되었다. 결국 육군삼장관 회의를 통해 스기야마 겐이 육군대신으로 결정되었다.[16][17]

4. 2. 전시 내각 운영

1944년 노르망디 상륙 작전과 사이판 전투에서의 패배 이후 도조 히데키 내각이 총사퇴하면서 새로운 총리 선출이 필요해졌다. 원로들은 남방군 총사령관 테라우치 히사이치, 지나파견군 사령관 하타 준로쿠, 조선총독 고이소 구니아키 세 명을 후보로 압축했다. 육군은 테라우치를 강력히 지지했지만, 전황 악화 속에서 전선 지휘관을 소환하기는 어려웠다. 민정부의 기도 고이치나 고노에 후미마로 등은 고이소가 과거 1931년 3월 사건이라는 쿠데타 미수 사건에 연루되었다는 점 때문에 그의 총리 취임을 꺼렸다. 이러한 우려는 쇼와 천황도 마찬가지였다.[4] 쇼와 천황은 고이소에 대해 "3월 사건에도 관계가 있었다고 이야기되고 있으며, 또 신들린 경향도 있고, 게다가 경제의 일도 모른다", "옆에서 말하면 바로 흔들리고 하는 말이 신용할 수 없고, 배짱도 없고 자신감도 없어 요나이를 괴롭히고 있었다" 등 일관되게 낮은 평가를 내렸다.[13][14]

결국 다른 대안에 대한 합의가 이루어지지 않자, 전 총리 요나이 미쓰마사와 히라누마 기이치로의 추천으로 고이소가 총리로 결정되었다.[4][12] 그러나 고이소의 지도력 부족을 우려한 고노에의 제안으로, 해군 중진인 요나이와 연립 내각을 구성하게 되었다. 쇼와 천황은 이례적으로 고이소와 요나이 두 사람에게 "협력하여 내각의 조직을 명한다"는 대명 강하를 내렸다.[12][15]

요나이가 부총리 겸 해군대신으로 현역에 복귀하는 과정에서 해군성 내부의 반발이 있었다. 특히 노무라 나오쿠니 해군대신과 오카 케이준 차관 등이 반대했으나, 쇼와 천황이 직접 요나이 기용 방침을 확인해주면서 현역 복귀가 결정되었다.[12] 육군대신 인선도 순탄치 않았다. 도조 히데키가 유임하려 했고, 고이소 자신도 육군대신 겸임을 원했지만 육군 내부와 중신들의 반대로 무산되었다. 결국 육군 삼장관 회의를 통해 스기야마 겐이 다시 육군대신을 맡게 되었다.[16][17]

1944년 7월 22일, 고이소 내각이 발족했다. 그러나 고이소는 총리 취임 당시 이미 예비역으로 편입된 지 6년이나 지나 "일본이 이렇게나 지고 있었는가"라고 말할 정도로 전황에 어두웠다. 예비역 신분이었기에 전황을 검토하는 대본영 회의에도 참석할 수 없다가, 1945년 3월 16일에야 천황의 특별 조치로 참석이 허용되었다.[18]

고이소는 육군과 해군의 지휘 체계를 일원화하기 위해 육군 참모총장과 해군 군령부 총장 위에 최고막료장을 두려 했으나, 이는 군령권이 사실상 육군에 흡수될 수 있다는 해군의 강력한 반발로 무산되었다. 쇼와 천황은 '(최고막료장이 설치되었더라도) 그저 보기 좋은 장식에 불과했을 것'이라고 회고했다.[19] 대신 수상이 육해군을 통제한다는 명분으로 최고전쟁지도회의가 설립되었지만(1944년 8월 4일 ~ 1945년 8월 22일),[19] 고이소는 회의에서 육군참모차장 하타 히코사부로에게 "근대적 작전 운용을 모르는 수상은 참견하지 마라"는 면박을 당하는 등 사실상 무시당했다. 육군 내에서는 고이소 내각이 두 달도 못 갈 것이라는 소문이 돌았다.

고이소는 필리핀에서 미군에게 결정적인 타격을 가한 뒤 협상을 통해 전쟁을 끝내려 했다. 그러나 필리핀 방어를 맡은 야마시타 토모유키 제14방면군 사령관과 남방군 수뇌부 사이에 의견 충돌이 있었고, 육해군 간의 작전 조율도 제대로 이루어지지 않았다.[5][20] 결국 1944년 10월 레이테 전투와 레이테 만 해전에서 일본군은 항공모함 4척, 전함 3척을 잃는 등 참패를 당했다. 이 전투에서 처음으로 가미카제 특공 공격이 이루어졌다. 고이소는 이러한 전략 실패에도 불구하고 "레이테 결전은 천왕산"이라 외치며 상황 파악을 제대로 하지 못했고, 나중에 쇼와 천황으로부터 작전 중지를 통보받고 망신을 당하기도 했다.

전황이 계속 악화되자 고이소는 다른 돌파구를 찾으려 했다. 1944년 말, 중립국인 스위스와 스웨덴에 고노에 후미마로를 평화 사절로 파견하려 했으나 실현되지 못했다. 또한 중국의 장제스 정권과 단독으로 평화 협상을 시도하는 이른바 묘빈 공작을 추진했다. 오가타 타케토라 정보국 총재와 함께 장제스 측과 연결되어 있다고 알려진 묘빈이라는 인물과 접촉한 것이다.[21] 처음에는 육해군 수뇌부도 동의했지만, 시게미쓰 마모루 외무대신이 "묘빈은 믿을 수 없는 평화 브로커일 뿐"이라며 강력히 반대했고, 관련 자료를 제시하자 군 수뇌부도 입장을 바꿔 반대했다.[22] 기도 고이치 내대신, 우메즈 요시지로 참모총장, 그리고 쇼와 천황마저 반대하면서 묘빈 공작은 결국 무산되었다. 쇼와 천황은 "일국의 수상이 일개 인물의 힘에 기대어 평화를 도모하려는 것은 식견 부족이며, 성공하더라도 국제적 신의를 잃고 실패하면 웃음거리가 될 것"이라고 비판했다.[23]

이처럼 군사 및 외교 양면에서 리더십을 발휘하지 못하고 진퇴양난에 빠진 고이소는 다시 자신의 현역 복귀와 육군대신 겸임을 추진했지만, 스기야마 육군대신에게 거절당했다. 이후 스기야마가 본토 결전 준비를 위해 신설된 제1총군 사령관으로 옮겨가자 다시 육군대신 겸임을 시도했으나, 삼장관 회의에서는 아나미 고레치카를 후임 육군대신으로 결정했다. 결국 1945년 4월, 미군이 오키나와에 상륙하고, 군사 결정에 참여하겠다는 고이소의 요구마저 군부에 의해 거부되자, 고이소 내각은 4월 7일 총사직했다.[6] 이는 일본 해군의 상징이었던 전함 야마토가 격침된 날이기도 했다. 후임 총리로는 스즈키 간타로가 임명되어 스즈키 간타로 내각이 들어섰다.

4. 3. 외교적 노력과 실패

고이소 내각은 악화되는 전황 속에서 종전을 모색하려는 외교적 노력을 시도했으나, 뚜렷한 성과를 거두지 못하고 실패로 돌아갔다.고이소의 기본적인 종전 구상은 필리핀에서 미국군에게 군사적 타격을 입혀 유리한 조건에서 협상을 시작하려는 것이었다.[5] 그러나 필리핀 방어를 책임진 야마시타 도모유키 사령관과 남방군 수뇌부 간의 의견 충돌, 그리고 육군과 해군 사이의 고질적인 불협화음으로 인해 제대로 된 공동 작전 계획조차 수립하지 못했다.[5] 더글러스 맥아더가 이끄는 미군이 1944년 10월 17일 레이테섬에 상륙하자, 일본군은 가미카제 특공 공격까지 감행하며 격렬하게 저항했으나, 레이테만 해전에서 항공모함 4척과 전함 3척을 잃는 등 결정적인 패배를 당했다. 이로써 고이소의 초기 구상은 완전히 실패했지만, 그는 현실을 받아들이지 못하고 기존 전략을 고수하려 했다.

미국과의 직접적인 강화 시도도 있었다. 1944년 말, 고이소는 고노에 후미마로를 중립국인 스위스나 스웨덴에 평화 교섭을 위한 특사로 파견하는 방안을 검토했으나, 이 계획 역시 실현되지 못했다.

한편, 중국 전선에서는 왕징웨이 정권의 수반 왕징웨이가 1944년 11월 병사하면서 상황이 더욱 악화되었다. 고이소는 중화민국의 장제스 정권과의 단독 강화를 모색하며, 오가타 다케토라 정보국 총재와 함께 허잉친 국방부장과 연줄이 있다고 알려진 중국인 묘빈(繆斌)을 통해 비밀리에 접촉을 시도했다. 이를 '묘빈 공작'이라고 한다.[21] 처음에는 육해군 수뇌부도 이 공작에 잠시 동조하는 듯했으나, 시게미쓰 마모루 외무대신이 묘빈의 신뢰성에 강하게 의문을 제기하며 격렬하게 반대했다. 시게미쓰는 묘빈이 실제로는 장제스와 연결되어 있지 않으며, 일본의 기밀 정보만 빼돌리려는 '평화 브로커'에 불과하다는 증거 자료를 제시했다. 이에 스기야마 겐 육군대신과 요나이 미쓰마사 해군대신도 시게미쓰의 의견에 동조하여 공작 반대로 돌아섰다.[22] 기도 고이치 내대신, 우메즈 요시지로 참모총장, 그리고 쇼와 천황까지 나서서 묘빈 공작에 대한 반대 의사를 분명히 밝혔다.[23] 쇼와 천황은 일국의 수상이 장제스의 친서조차 없는 일개 인물의 말에 의존하여 평화를 도모하려는 것은 식견이 부족한 처사이며, 설령 성공하더라도 국제적 신의를 잃고 실패하면 웃음거리가 될 것이라고 비판했다.[23] 결국 고이소는 이 공작을 포기할 수밖에 없었다.

이처럼 고이소 내각의 외교적 노력은 별다른 성과를 거두지 못하고 실패로 끝났다. 이는 고이소 총리 자신의 군사 및 국제 정세에 대한 무지, 육해군과의 심각한 대립과 통제력 부재, 시게미쓰 마모루 외무대신 등 각료들과의 불화, 그리고 쇼와 천황의 불신 등이 복합적으로 작용한 결과였다. 특히 묘빈 공작 실패는 내각의 무능과 혼란상을 단적으로 보여주는 사례였다.

그 외 외교적 활동으로는, 패색이 짙어지던 1945년 3월, 일본이 점령 중이던 네덜란드령 동인도(현 인도네시아)의 독립 준비를 승인한 것을 들 수 있다. 이는 전쟁 말기 연합군에 대항하기 위한 현지 협력을 얻으려는 의도가 있었다.

4. 4. 총리직 사임

고이소 총리 재임 기간 동안 일본군은 연합군에게 모든 전선에서 패배를 거듭했다. 그는 미군에 타격을 입힌 후 강화를 모색하려 레이테 결전을 추진했으나, 현지 지휘관과의 의견 대립 및 육해군 간 불협화음으로 작전은 제대로 조율되지 못했다.[20] 결국 1944년 10월 레이테 만 해전에서 항공모함 4척, 전함 3척을 잃는 큰 피해를 입고 레이테 결전은 사실상 포기되었지만, 고이소는 이러한 상황 변화조차 제대로 파악하지 못하고 "레이테 결전은 천왕산"이라 외치다가 천황으로부터 작전 중지를 통보받고 망신을 당하기도 했다.또한 고이소는 장개석 정권과의 단독 평화를 위해 묘빈을 통한 공작(묘빈 공작)을 시도했으나,[21] 시게미쓰 마모루 외무대신을 비롯한 군 수뇌부, 기도 내대신, 우메즈 참모총장, 심지어 쇼와 천황까지 반대하면서[22][23] 무산되었다.

군 통수 체계를 정비하려는 시도 역시 좌절되었다. 육해군 지휘 체계를 일원화하기 위해 참모총장과 군령부 총장 위에 최고막료장을 신설하려 했으나, 이는 군령권이 사실상 육군에 흡수될 것을 우려한 해군의 격렬한 반대로 무산되었다. 대신 최고전쟁지도회의가 설립되었지만,[19] 이 회의에서조차 고이소는 하타 히코사부로 육군 참모차장에게 "근대적 작전용병을 모르는 수상은 참견하지 마라"는 공개적인 면박을 당하는 등, 군부로부터 철저히 무시당하며 지도력을 발휘하지 못했다. 육군성 내에서는 고이소 내각이 두 달도 못 갈 것이라는 소문이 돌기도 했다. 심지어 예비역 신분이라는 이유로 전황을 검토하는 대본영 회의에도 참석하지 못하다가, 1945년 3월 16일에야 천황의 특별 허가로 참석할 수 있었다.[18]

상황을 타개하기 위해 고이소는 자신이 직접 육군대신을 겸임하려 했으나, 예비역 신분이라는 제약과 군 내부의 반대로 번번이 실패했다. 처음에는 스기야마 육군대신에게 거절당했고, 스기야마가 본토 결전 준비를 위해 신설된 제1총군 사령관으로 전출되자 다시 육상 겸임을 시도했지만, 이번에는 삼장관 회의에서 아나미 비키가 후임 육상으로 결정되었다.

결국 1945년 4월 미군이 오키나와에 상륙하고, 총리로서 군사 결정에 참여하겠다는 그의 요구마저 육해군에 의해 거부되자, 고이소는 더 이상 버티지 못하고 1945년 4월 7일 내각 총사직을 발표했다.[6] 이는 일본 제국 해군의 상징과도 같았던 전함 야마토가 텐고 작전 중 미군 항공기에 의해 격침된 날과 같은 날이었다. 고이소 내각은 출범 약 8개월 반 만에 막을 내렸고, 후임으로는 스즈키 간타로가 내각을 이끌게 되었다.

5. 종전 이후

제2차 세계 대전 종전 후, 고이소는 연합군 점령군에 의해 전범으로 체포되었다.[24] 그는 극동 국제군사재판에서 A급 전범으로 기소되어 무기징역을 선고받았다.[7] 재판부는 고이소가 중국 및 연합국과의 전쟁을 시작하는 데 결정적인 역할을 했으며, 총리로서 일본군이 저지른 전쟁 범죄를 막거나 가해자를 처벌하기 위한 조치를 취하지 않았다고 지적했다.[8] 1950년 스가모 감옥에서 식도암으로 복역 중 사망했으며,[8] 묘는 도쿄 아오야마 묘지에 있다.[8]

5. 1. 전범 재판

제2차 세계 대전 종전 후, 고이소는 연합군 점령군에 의해 체포되었다. 1945년(쇼와 20년) 11월 19일, 연합국군 최고사령관총사령부(GHQ)는 일본 정부에 고이소를 포함한 11명을 전쟁범죄자로 체포하여 스가모 감옥에 구금하도록 명령했다.[24]고이소는 극동 국제군사재판에서 A급 전범으로 기소되었다. 그는 예심 검사로부터 "조선의 호랑이"라는 별명에 대해 질문받았다. 검사가 "장군은 조선의 호랑이라고 불립니다. 호랑이는 침략적인 동물입니다. 그 이유를 말씀해 주십시오"라고 묻자, 고이소는 "아마도 역대 조선총독 중에서 보시다시피 제가 가장 못생겼기 때문일 것입니다. 제 얼굴이 호랑이를 닮았기 때문이겠지요"라고 답했다고 전해진다.[25]

1947년(쇼와 22년) 11월 28일, 고이소는 공직추방 예비지정을 받았다.[26] 1948년(쇼와 23년), 극동국제군사재판에서 1, 27, 29, 31, 32, 55항목에 대해 유죄 판결을 받고 무기징역을 선고받았다.[7] 재판소는 특히 중국과 연합국에 대한 전쟁을 시작하는 데 있어 고이소의 결정적인 역할을 지적했다. 또한 "고이소 구니아키는 일본군이 저지른 전쟁 범죄에 직접적인 책임이 없었음에도 불구하고, 총리로서 그럴 권한이 있었음에도 불구하고 이를 막거나 가해자를 처벌하기 위한 조치를 취하지 않았다"고 판시했다.[8]

1950년(쇼와 25년) 4월 25일, 심장병으로 위독했던 아내 게이코의 문병을 위해 12시간 동안 가석방이 허가되어 자택에서 면회했다(아내는 5월에 사망).[27][28] 같은 해 11월 3일, 고이소는 스가모 감옥에서 식도암으로 사망했다. 향년 70세였다. 그의 묘는 도쿄 중심부의 아오야마 묘지에 있다.

5. 2. 사망

제2차 세계 대전 종전 후인 1945년 11월 19일, 연합군 최고사령관 총사령부(GHQ)는 일본 정부에 고이소를 포함한 11명을 전쟁범죄자로 체포하여 스가모 형무소에 구금하도록 명령했다.[24] 그는 극동 국제군사재판에서 1, 27, 29, 31, 32, 55항목에 대해 A급 전범으로 유죄 판결을 받고 무기징역을 선고받았다.[7] 재판소는 고이소가 중국 및 연합국과의 전쟁을 시작하는 데 결정적인 역할을 했으며, 총리로서 일본군이 저지른 전쟁 범죄를 막거나 가해자를 처벌하기 위한 조치를 취하지 않았다고 지적했다.[8] 1947년 11월 28일에는 공직추방 예비지정을 받았다.[26]예심 중 검사가 고이소에게 붙은 "조선의 호랑이"라는 별명에 대해 묻자, 그는 자신이 역대 조선총독 중 가장 못생겨서 호랑이를 닮았기 때문일 것이라고 답했다는 일화가 전해진다.[25]

1950년 4월 25일, 고이소는 심장병으로 위독했던 아내 게이코(馨子)의 병문안을 위해 12시간의 가출소를 허락받아 자택에서 아내를 만났다. 그의 아내는 같은 해 5월 사망했다.[27][28] 고이소 본인도 같은 해 11월 3일, 스가모 구치소에서 식도암으로 사망했다. 향년 70세였다.[8] 그의 묘는 도쿄 아오야마 묘지에 있다.[8]

6. 평가

고이소 구니아키는 1942년 5월부터 1944년까지 조선총독으로 재임했다. 당시 그는 군사적 능력보다는 외모 때문에 "조선의 호랑이"라는 별명을 얻었다고 전해진다.[2] 총독 재임 기간 동안 고이소는 전임자의 강압적인 통치 방식을 이어갔으며, 특히 1943년 8월 1일부터 한국인에게 일본군 입대를 강제하는 징병제를 시행하여 한국인들의 극심한 반발을 샀다.[3]

제2차 세계 대전 후 한국의 독립 소식을 듣고는 "한국 독립의 꿈은 규슈나 홋카이도의 독립을 모의하는 것만큼 어리석다"고 발언하며 한국의 독립을 비웃었다. 이는 그의 식민주의적 사고와 한국 역사에 대한 몰이해를 보여주는 단적인 예로 평가된다.

7. 가족

아내 가요코(소이소 케이코)는 니가타현 시족 마키구치 요시카타의 다섯째 딸이다. 자녀로는 장남 쇼이치와 장녀 미치코가 있다.

8. 연보

9. 기타

;영화

- 프라이드 운명의 순간 (1998년, 도에이, 배우: 기무라 신)

;텔레비전 드라마

- 산하연유 (1984년, NHK, 배우: 스도 켄)

참조

[1]

서적

Rekidai Rikugun Taishō zenran. Shōwa hen. Manshū Jihen, Shina Jihenki

https://www.worldcat[...]

中央公論新社

2010

[2]

서적

The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936–1945

[3]

서적

Everlasting Flower

[4]

서적

昭和天皇独白録 Showa Tenno Dokuhakuroku

Bungeishunjū

[5]

서적

昭和天皇独白録

[6]

서적

Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire

[7]

서적

Judgement at Tokyo

[8]

웹사이트

Bedat

http://www.trial-ch.[...]

2007-10-08

[9]

서적

[10]

서적

[11]

웹사이트

新庄市の紹介 > 新庄偉人伝 > 小磯 國昭

https://www.city.shi[...]

新庄市

2021-01-28

[12]

서적

昭和天皇独白録

[13]

서적

昭和天皇独白録

文藝春秋

[14]

기타

[15]

기타

[16]

서적

東條英機暗殺の夏

新潮社

[17]

기타

[18]

서적

大東亜戦争全史 第4巻

鱒書房

[19]

서적

昭和天皇独白録

[20]

서적

昭和天皇独白録

[21]

서적

昭和天皇独白録

[22]

서적

重光葵手記

[23]

서적

昭和天皇独白録

[24]

뉴스

荒木・南・小磯・松岡ら十一人に逮捕命令

朝日新聞

1945-11-20

[25]

서적

東京裁判 (上)

中公新書

[26]

기타

公職追放に関する覚書該当者名簿

日比谷政経会

[27]

서적

出版年鑑 1951年版

出版ニュース社

[28]

서적

社会人

社会人社

[29]

기타

[30]

간행물

官報

1901-10-11

[31]

간행물

官報

1904-02-20

[32]

간행물

官報

1905-08-17

[33]

간행물

官報

1910-10-01

[34]

간행물

官報

1915-11-01

[35]

간행물

官報

1920-12-01

[36]

간행물

官報 第4046号「叙任及辞令」

1926-02-22

[37]

간행물

官報 第1225号「叙任及辞令」

1931-01-31

[38]

간행물

官報 第2164号「叙任及辞令」

1934-03-22

[39]

간행물

官報 第3073号「叙任及辞令」

1937-04-02

[40]

간행물

官報 第3495号「叙任及辞令」

1938-08-26

[41]

간행물

官報 第5329号「叙任及辞令」

1944-10-18

[42]

간행물

官報 第2169号「叙任及辞令」

1919-10-27

[43]

간행물

官報 第1158号「叙任及辞令」

1930-11-07

[44]

간행물

官報 第2176号「叙任及辞令」

1934-04-06

[45]

간행물

官報 第3037号・付録「辞令二」

1937-02-19

[46]

간행물

官報 第4555号「叙任及辞令」

1942-03-18

[47]

아시아역사자료센터

長谷川清外三十一名外国勲章記章受領及佩用の件

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com