기니비사우 독립 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

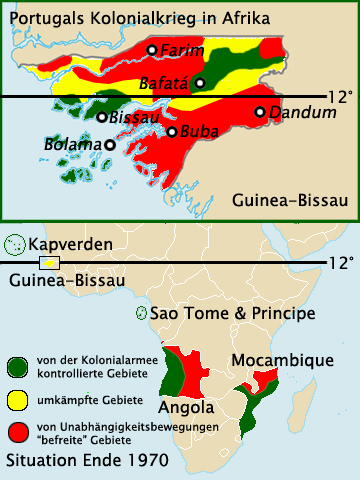

기니비사우 독립 전쟁은 1963년부터 1974년까지 포르투갈의 식민 지배에 대항하여 일어난 무력 투쟁이다. 1446년부터 포르투갈의 지배를 받던 기니비사우는 1956년 아밀카르 카브랄과 라파엘 바르보사에 의해 기니비사우와 카보베르데 독립 아프리카당(PAIGC)이 결성되면서 독립 운동이 시작되었다. PAIGC는 게릴라전을 통해 포르투갈군에 맞섰고, 1973년에는 독립을 선언했다. 1974년 포르투갈에서 카네이션 혁명이 일어나면서 PAIGC와 포르투갈 정부는 알제 협정을 통해 기니비사우의 독립을 인정했고, 1974년 9월 10일 기니비사우는 독립을 달성했다. 독립 이후 PAIGC는 일당제 마르크스주의 국가를 수립했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기니비사우가 참전한 전쟁 - 포르투갈 식민지 전쟁

포르투갈 식민지 전쟁은 1961년부터 1974년까지 포르투갈령 아프리카 식민지에서 포르투갈의 식민 통치에 맞서 벌어진 무장 독립 투쟁으로, 냉전 시대의 미국과 소련의 개입, 포르투갈 내부의 정치적 격변과 맞물려 전개되다 카네이션 혁명으로 종결되어 포르투갈 제국의 해체와 새로운 독립 국가들의 탄생을 가져왔다.

2. 역사적 배경

포르투갈령 기니는 인근의 카보베르데와 함께 1446년부터 포르투갈의 지배를 받기 시작했으며, 18세기에는 아프리카 노예 무역의 주요 거점 중 하나였다. 그러나 포르투갈의 실질적인 통치는 오랫동안 미약했으며, 20세기에 들어서야 본격적인 식민 통치 강화 시도가 이루어졌고 이에 대한 저항도 산발적으로 이어졌다.

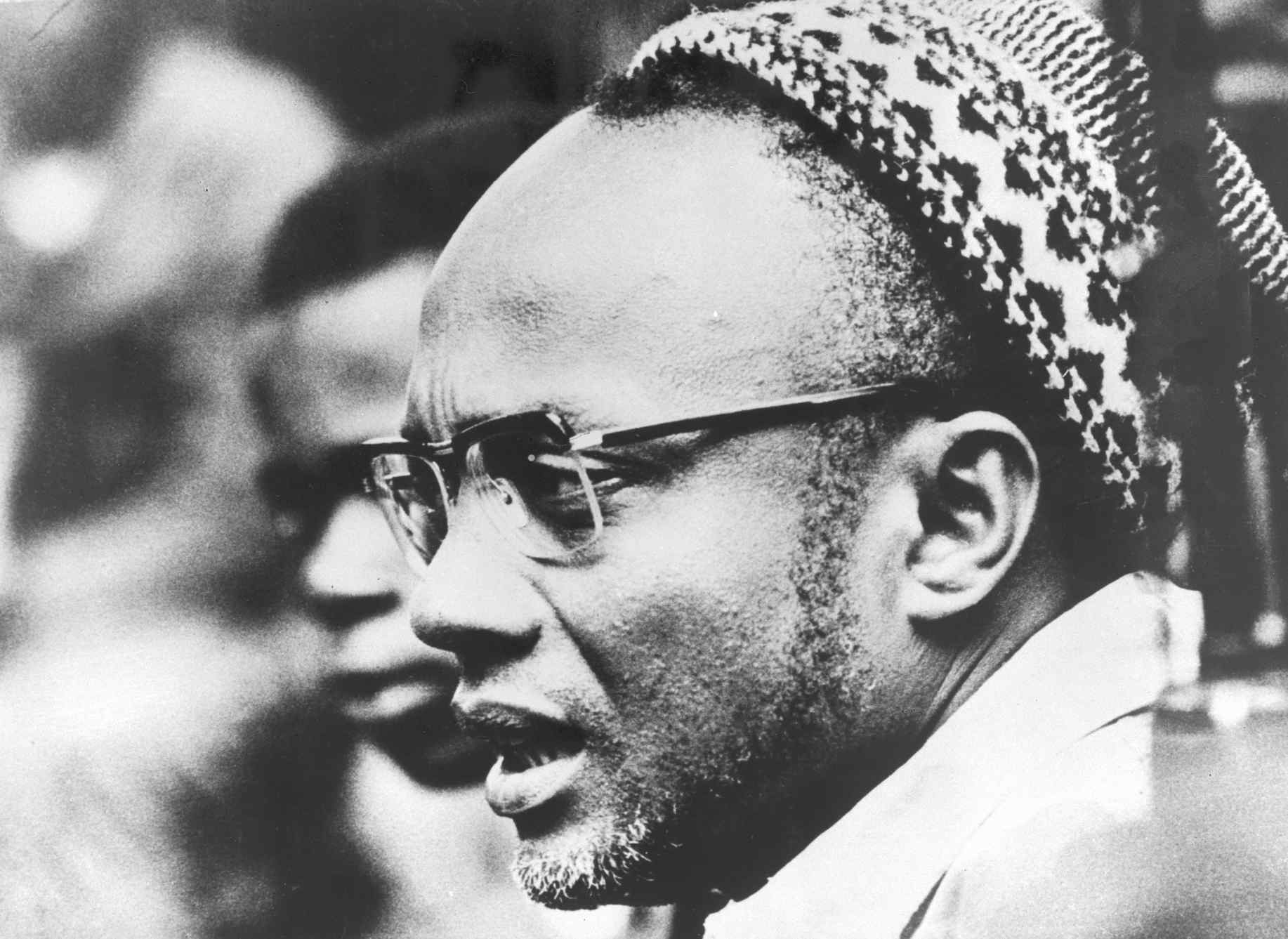

1950년대에 들어서면서 민족 해방 운동이 본격화되었다. 1956년, 아밀카르 카브랄과 라파엘 바르보사 등이 주도하여 기니 카보베르데 독립 아프리카당(PAIGC)을 결성하였다. 초기에는 평화적인 활동을 모색했으나, 1959년 비사우에서 발생한 피지기티 학살은 독립 운동의 중요한 전환점이 되었다. 이 사건으로 포르투갈 식민 당국의 폭력성이 드러나면서 PAIGC에 대한 지지가 확산되었고, 무력 투쟁 노선이 힘을 얻게 되었다.

PAIGC는 1960년 기니의 코나크리로 사령부를 이전하고 본격적인 무장 투쟁을 준비하기 시작했다. 1961년에는 모로코에서 앙골라, 모잠비크, 상투메 프린시페의 독립 운동 단체들과 함께 포르투갈 식민지 국민 기구 회의(CONCP)를 결성하여 포르투갈 식민주의에 맞선 공동 전선을 구축하였다. 이는 기니비사우 독립 전쟁이 포르투갈의 다른 아프리카 식민지 전쟁과 연계되어 진행되는 배경이 되었다.

2. 1. 포르투갈의 식민 통치

포르투갈령 기니는 인근의 포르투갈령 카보베르데 군도와 마찬가지로 1446년부터 포르투갈 제국의 영토로 주장되어 왔으며, 18세기에는 상품 및 아프리카 노예 무역의 주요 무역 거점이었다.[2] 그러나 포르투갈의 실질적인 지배는 19세기 후반까지 미약했으며, 본토 지역에 대한 완전한 통제는 안토니우 드 올리베이라 살라자르의 독재 정권이 앙골라와 모잠비크 같은 다른 식민지 개발에 집중했던 1930년대 후반에 이르러서야 이루어졌다.[2] 20세기 전반에는 산발적인 저항과 전투가 이어졌고, 비자고스 제도가 포르투갈에 의해 완전히 제압된 것은 1936년이었다. 식민지의 법적 지위나 통치 구조에 여러 변화가 있었지만, 이는 주로 형식적인 "겉치레"에 불과했다.[2] 1952년에는 식민지에서 해외 주로 지위가 변경되었으나, 이 역시 실질적인 변화를 가져오지는 못했다.

역사학자 패트릭 차발은 기니를 "포르투갈 식민지 중 가장 작고 낙후된 곳"이라고 평가했는데, 이는 혹독한 기후와 부족한 천연자원 때문이기도 했다.[2] 유럽인 정착민은 거의 없었고, 포르투갈 행정 당국의 영향력은 미미하고 "조잡"했으며, 총독 중심의 중앙 집권적 통치 방식이 유지되었다. 포르투갈은 식민지에 대한 투자를 거의 하지 않았고, 경제적, 사회적 발전을 위한 노력도 매우 부족했다.[2] 그럼에도 불구하고 기니 본토에는 주로 Companhia União Fabril이라는 기업이 통제하는 식민지 경제가 존재했으며, 이는 환금 작물 수출에 크게 의존했다.[41] 이러한 수출 작물 재배 강요와 포르투갈의 과도한 세금 징수는 기니의 전통적인 경제 구조를 붕괴시키는 결과를 낳았다.[2] 포르투갈은 기니처럼 경제적 가치가 낮다고 여겨지는 식민지조차 포기하지 않았는데, 이는 앙골라나 모잠비크와 같이 경제적으로 더 중요한 다른 식민지에 대한 지배력을 유지하는 데 필수적이라고 생각했기 때문이다.[41]

2. 2. PAIGC의 결성과 초기 활동

궁극적으로 전쟁을 일으킨 혁명적 반란은 1956년 라파엘 파울라 바르보사와 민족주의 지식인 아밀카르 카브랄에 의해 설립된 해방 운동 단체인 기니비사우-카보베르데 독립 아프리카당( Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde|por , PAIGC)에 의해 주도되었다.[9] 처음부터 그 주요 목표는 기니비사우와 카보베르데의 통일과 포르투갈 통치로부터의 독립이었다.[2] PAIGC는 처음 3년 동안 주로 비사우와 다른 주요 도시에서 이루어졌으며, 때로는 지역 노동조합과의 협력을 포함하는 헌법적, 법적 선동에 대한 소용없는 활동에 몰두했다.[9] 그러나 1959년 8월 3일, PAIGC는 비사우 항구에서 대규모 항만 노동자 파업을 조직하는 데 관여했다. 포르투갈 당국은 무력으로 파업을 진압했는데, 이는 최소 50명이 사망하고 수백 명이 부상당한 피지기티 학살로 알려지게 되었다.[2][10]

이 학살은 PAIGC가 정책을 재고하게 만들었다. 그 후, PAIGC는 민족 해방에 대한 헌신을 재확인했지만, 농촌 농민의 정치적 동원에 새로운 강조점을 두었다.[9][11] 카브랄은 당에 지하 활동을 명령하고 정치 간부들에게 포르투갈령 기니의 남쪽 국경에 있는 새로 독립한 기니 코나크리에서 망명하여 조직할 것을 명령했다. 1960년에서 1963년 사이에 PAIGC는 포르투갈 정권에 대한 무장 투쟁을 준비하면서 "완전히 변모"했다.[2] 수많은 간부들이 코나크리에서 훈련을 받고 기니 시골로 보내져 인구를 동원하는 한편, 정치 지도부는 코나크리 정부의 완전한 협력, 세네갈 정부의 "묵시적 지원", 여러 다른 해방 운동 및 좌익 정치 정당과의 접촉을 확보하는 외교 공세를 시작했다.[2]

1961년 4월 18일, PAIGC는 모잠비크의 FRELIMO, 앙골라의 MPLA, 상투메 프린시페의 MLSTP와 함께 모로코에서 열린 회의에서 포르투갈 식민지 민족주의 조직 회의(CONCP)를 결성했다. 이 조직의 주요 목표는 포르투갈 제국의 서로 다른 민족 해방 운동 간의 협력이었다. 또한 1961년 PAIGC는 기니비사우에서 사보타주 작전을 시작했다. 적대 행위가 시작될 때 포르투갈군은 기니비사우에 두 개의 보병 중대만 있었고, 이들은 주요 도시에 집중되어 반군에게 시골에서 자유로운 활동을 허용했다. PAIGC는 다리를 폭파하고, 전신선을 끊고, 고속도로 구간을 파괴하고, 무기고와 은신처를 설치하고, 풀라 마을과 소규모 행정 초소를 파괴했다. 1962년 말에 포르투갈군은 공세를 시작하여 지역 주민과 통합되지 않은 PAIGC 간부들을 몰아냈다. 1963년 1월에 공개적인 적대 행위가 발생했다.

3. 전쟁 당사자와 군사력

기니비사우 독립 전쟁은 주로 마르크스주의 성향의 기니-카보베르데 독립 아프리카당(PAIGC)과 포르투갈 군대 사이의 대결이었다. PAIGC는 아밀카르 카브랄의 지도 아래 잘 훈련되고 조직적인 군사력을 갖추었으며, 세네갈과 기니 등 인접국의 지원과 중국, 쿠바, 소련 등 외부 세력의 원조를 받았다.[13] 이들은 기니의 정글 지형을 활용한 효과적인 게릴라전을 펼쳐 전쟁 초기부터 포르투갈군을 압박했다.

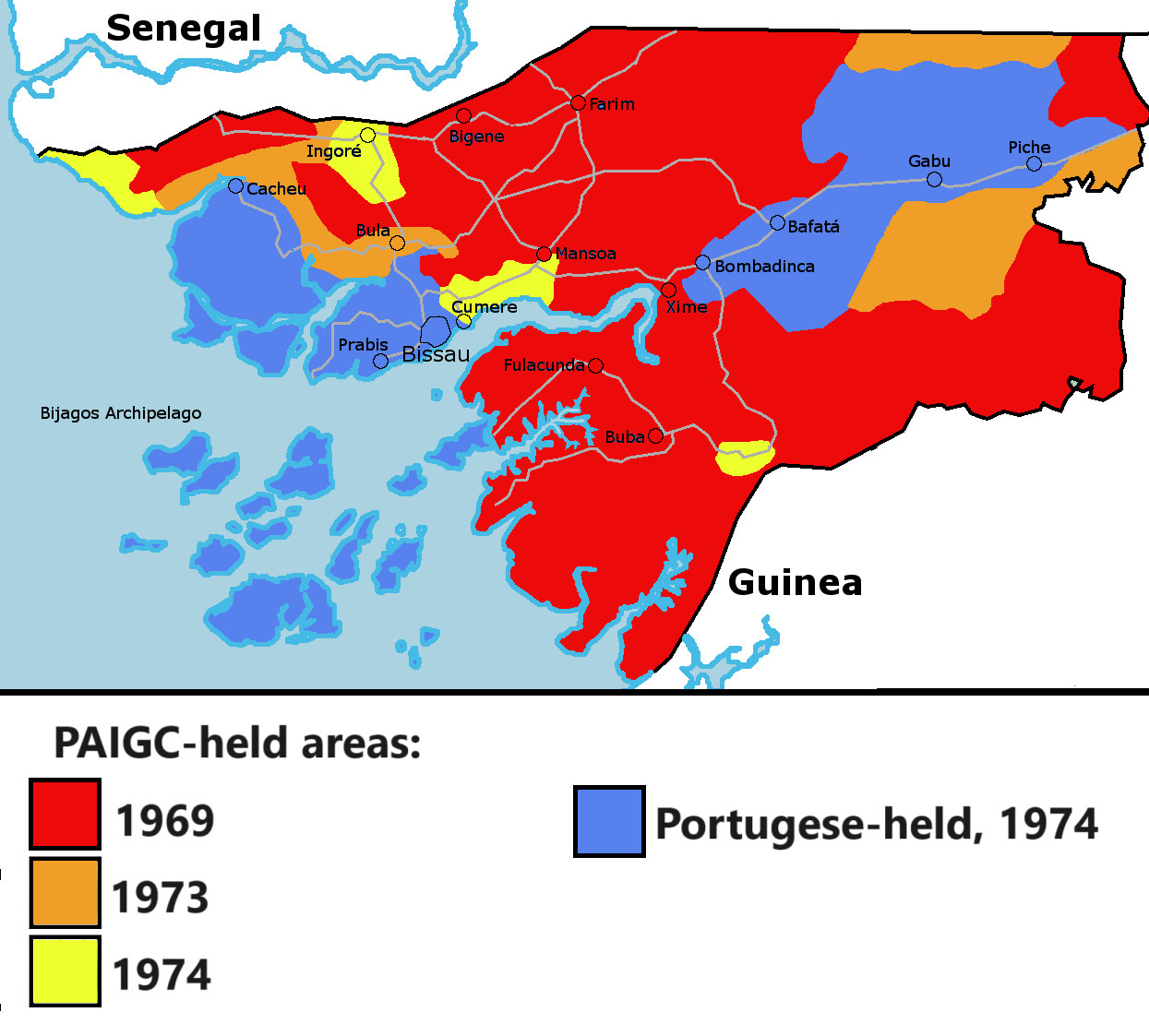

전쟁이 시작된 1963년 이후 PAIGC는 빠르게 세력을 확장하여 1967년경에는 기니비사우 영토의 상당 부분(약 2/3)을 통제하게 되었다.[66] 이들은 점령 지역에서 독자적인 행정 체계를 구축하고 포르투갈의 영향력을 약화시켰다.[66]

이에 맞서는 포르투갈군은 초기에는 본토 파견 병력과 소수의 현지인 부대로 구성되었으나, PAIGC의 공세에 밀려 점차 수세적인 입장에 놓였다.[66] 포르투갈군은 주로 주요 거점 방어에 집중했으며, 농촌 지역에서의 작전은 큰 성과를 거두지 못했다. 늘어나는 PAIGC의 공격과 현지 주민들의 비협조는 포르투갈군의 사기를 저하시켰다.[66]

1968년, 안토니우 드 스피놀라 장군이 새로운 총독 겸 총사령관으로 부임하면서 포르투갈군은 전략 수정에 나섰다. 스피놀라는 현지 주민의 지지를 얻기 위한 선전 활동과 사회 기반 시설 건설 사업을 추진하는 한편, 현지 기니인들을 포르투갈 군대에 대거 편입시키는 '아프리카화' 정책을 강력하게 시행했다.[66] 이를 통해 현지인 병력의 비중을 높여 전쟁 수행의 부담을 줄이고자 했으나, 전쟁의 근본적인 양상을 바꾸지는 못했다. 기니에서의 전쟁은 포르투갈에게 막대한 부담을 안겨주며 "포르투갈의 베트남"이라 불릴 정도로 어려운 상황으로 치달았다.[66]

3. 1. PAIGC (기니비사우-카보베르데 독립 아프리카당)

기니비사우 독립 전쟁을 이끈 핵심 세력은 1956년 라파엘 파울라 바르보사와 민족주의 지식인 아밀카르 카브랄이 공동 창립한 기니비사우와 카보베르데 독립 아프리카당( Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verdepor, 약칭 PAIGC)이었다.[9] PAIGC는 처음부터 기니비사우와 카보베르데의 통일 및 포르투갈로부터의 완전한 독립을 목표로 삼았다.[2]

창립 초기 3년간 PAIGC는 주로 수도 비사우 등 도시 지역을 중심으로 합법적인 정치 활동과 노동 운동 연계를 통해 독립을 모색했으나 큰 성과를 거두지 못했다.[9] 결정적인 전환점은 1959년 8월 3일, PAIGC가 조직한 비사우 항만 노동자 파업을 포르투갈 당국이 무력으로 진압하면서 최소 50명 이상이 사망한 피지기티 학살이었다.[2][10] 이 사건 이후 PAIGC는 평화적 방식의 한계를 절감하고, 농촌 지역 농민들을 조직하여 무장 투쟁을 벌이는 방향으로 노선을 전환했다.[9][11] 카브랄의 지시에 따라 당 조직은 지하로 잠입했고, 지도부는 인접국인 기니의 코나크리로 망명하여 본격적인 무장 투쟁 준비에 착수했다.[2]

1960년부터 1963년까지 PAIGC는 혁명 조직으로 변모하며 무장 투쟁을 준비했다.[2] 간부들은 코나크리에서 훈련받고 기니 농촌 지역으로 파견되어 주민들을 조직했으며, 지도부는 외교 활동을 통해 기니와 세네갈 정부의 지원 및 다른 아프리카 해방 운동, 좌익 정당들과의 연대를 확보했다.[2] 1961년 4월에는 모로코에서 FRELIMO(모잠비크), MPLA(앙골라), MLSTP(상투메 프린시페) 등 다른 포르투갈 식민지의 해방 운동 단체들과 함께 포르투갈 식민지 민족주의 조직 회의(CONCP)를 결성하여 공동 투쟁의 발판을 마련했다. 같은 해부터 PAIGC는 기니비사우 내에서 다리 폭파, 통신선 절단 등 제한적인 사보타주 활동을 시작했다.

본격적인 무력 충돌은 1963년 1월, PAIGC 게릴라 부대가 비사우 남쪽 티테의 포르투갈 수비대를 공격하면서 시작되었다. 이후 PAIGC의 공격은 기니비사우 전역으로 빠르게 확산되었으며, 특히 남부 지역에서 격렬하게 전개되었다. 1965년에는 동부와 북부 지역까지 전선이 확대되었다. PAIGC는 중국, 쿠바, 소련 등 외부 세력의 지원을 받으며 효과적인 게릴라전을 펼쳤고,[13] 포르투갈군을 압박하며 점차 지배 영역을 넓혀나갔다. 이 과정에서 농촌 지역 주민들의 지지를 확보하고 포르투갈의 행정력을 약화시켰으며,[66] 전쟁이 장기화되면서 기니비사우는 포르투갈에게 "포르투갈의 베트남"이라 불릴 정도로 어려운 전장이 되었다.

3. 1. 1. 조직

기니비사우의 해방 운동은 아프리카 기니 카보베르데 독립당(PAIGC)이 주도했으며, 아밀카르 카브랄이 1973년 1월 암살당할 때까지 이끌었다.[11] 1970년대 초, PAIGC는 기니 인구 대다수의 지지를 받았으나,[12] 전투 병력은 7,000명 이하로 추산되었다.[41] 그럼에도 이 운동은 훈련 수준이 높고 지휘 체계가 잘 잡혀 있었으며, 장비도 잘 갖추고 있었다. 게릴라전 작전은 기니의 울창한 정글 지형을 효과적으로 활용했으며, 외부의 지원도 받았다.[13]

1964년, PAIGC는 카사카 회의를 열어 조직 내부의 군국주의 경향을 줄이기 위한 개혁을 단행했다. 이 회의 이후, 전쟁 수행 방식은 자율적인 게릴라 집단이 아닌, 전국적인 군대인 인민 혁명 무장군(Forças Armadas Revolucionárias do Povopt|FARP) 내의 게릴라 부대를 통해 이루어졌다. 이때부터 전쟁이 끝날 때까지 FARP의 기본 전투 단위는 매우 유연한 "이중 그룹"(''bi-grupo'')이었다. 각 이중 그룹은 15명에서 25명으로 구성된 두 개의 독립적인 특공대로 이루어졌으며, 보통 함께 작전했지만 필요시 분리되거나 다른 이중 그룹과 합쳐져 작전을 수행할 수도 있었다.[2] 또한 1964년부터 PAIGC는 군사 조직의 모든 단계에서 "이중 지휘" 체계를 시행했다. 이는 각 단계의 지휘권을 군사 사령관 한 명과 정치 위원 한 명이 공동으로 행사하는 방식이었다.[2]

PAIGC는 여러 외부 세력으로부터 지원을 받았다. 세네갈의 대통령 레오폴 세다르 상고르는 전반적으로 친서방 성향이었고 포르투갈 지도자들과 협력하며 정치적 해결책을 모색하기도 했지만,[14] (이전 포르투갈 식민지였던 브라질 역시 중재를 제안했다.[15]) 1966년부터는 PAIGC에게 안전한 피난처를 제공했다. 상고르 정부는 PAIGC 군인들이 세네갈을 자유롭게 드나들고 기지를 설립하는 것을 공식적으로 허용했다.[12] 동시에 PAIGC는 또 다른 이웃 국가이자 지속적인 동맹국인 기니-코나크리에 망명 본부를 두었다.[14]

아프리카의 다른 지역에서는 당시 무아마르 카다피가 이끌던 리비아[16]와 알제리의 혁명 정부로부터 물질적 지원을 받았다.[17][18] 냉전 시기에 활동한 마르크스주의 조직으로서 PAIGC는 1960년대 초부터 중화인민공화국, 소련, 체코슬로바키아 등 여러 사회주의 국가들의 지원도 받았다.[19] 1966년부터 1974년까지는 쿠바의 피델 카스트로 정부로부터 지원을 받았는데, 쿠바는 소수의 의사, 군사 교관, 기술자를 PAIGC 캠프에 파견했다.[20] 쿠바 군인들이 기니에서 제한적인 전투에 참여하기도 했지만,[21] 쿠바 군사 임무는 평균 50~60명 규모(주로 포병)로 작았으며, 카브랄은 전투에서 더 적극적인 역할을 해달라는 쿠바의 제안을 거절했다.[20] 폴란드, 불가리아, 동독, 루마니아 사회주의 공화국과 같은 다른 동구권 국가들은 PAIGC와 "최소한의" 관계를 유지하며, 선전 지원 및 기술 훈련과 정치 교육을 위한 장학금 형태의 제한적인 비군사적 지원을 제공했다.[19] 유고슬라비아[22][23]와 스웨덴[24]과의 관계도 유사했다. 특히 스웨덴은 1969년 중반부터 1975년 중반까지 PAIGC에 4520만스웨덴 크로나의 원조를 제공했는데, 이는 이 기간 동안 아프리카 해방 운동에 대한 스웨덴 전체 지원의 3분의 2에 해당하며, 전쟁 후반기 PAIGC에 대한 비군사적 물질 지원의 가장 중요한 기여국이었다.[25]

마지막으로, PAIGC는 1964년 공세와 1965년 및 1967년 포르투갈의 폭격 작전으로 인한 대규모 강제 이주의 결과로 급증한 기니비사우 디아스포라로부터 상당한 지원을 받았다.[12] 1970년까지 기니 인구의 약 20%에 달하는 약 106,000명의 기니인이 전쟁을 피해 기니-코나크리와 세네갈로 이주했다.[12] 이들 이주민, 특히 국경 지역 거주자들은 PAIGC 군대에 피난처를 제공하고, 무기를 기니-코나크리와 세네갈에서 포르투갈령 기니로 운반하는 것을 도왔다. 물자는 매달 쿤다라에서 벨링가라 등 세네갈 마을로 트럭 운송되었고, 그곳의 친 PAIGC 세력이 운영하는 창고를 거쳐 국경을 넘어 도보로 운반되었다.[12]

3. 1. 2. 외부 지원

PAIGC는 포르투갈의 식민 통치에 맞서 무장 투쟁을 준비하는 과정에서 외부의 지원을 확보하는 데 힘썼다.[2] 아밀카르 카브랄의 지도 아래 정치 간부들은 인접국인 기니 코나크리에 망명하여 조직을 정비했으며, 코나크리 정부는 PAIGC에 전폭적인 협력을 제공했다.[2][9][11] 또한 북쪽의 세네갈 정부로부터도 암묵적인 지원을 확보했다.[2]PAIGC는 이들 인접 국가인 세네갈과 기니 코나크리로부터 안전한 활동 기반과 은신처를 제공받았으며, 이들 국가를 통해 많은 원조를 받았다. 기니의 울창한 정글 지형과 더불어 국경 너머의 동맹 세력은 PAIGC 게릴라 부대가 포르투갈군을 상대로 국경을 넘나드는 공격과 보급 임무를 수행하는 데 결정적인 도움을 주었다.[13]

1965년 무렵부터 PAIGC는 중국, 쿠바, 소련과 같은 사회주의 국가들로부터도 본격적인 지원을 받기 시작했다. 이러한 국제적 지원은 PAIGC가 잘 훈련되고 좋은 장비를 갖춘 채 효과적인 게릴라전을 펼치고, 포르투갈의 지배력을 약화시키며 해방 지역을 넓혀나가는 데 중요한 동력이 되었다.[13][66]

3. 2. 포르투갈군

포르투갈령 기니에서의 전쟁 초기, 포르투갈 군대는 주로 백인 장교가 지휘하는 소규모의 현지 아프리카인 부대(caçadores indigenaspor)와 본토 파견 병력으로 구성되어 있었다.[27] 그러나 1963년 PAIGC의 게릴라 공격이 시작되고 전쟁이 식민지 전역으로 빠르게 확산되면서, 포르투갈군은 점차 수세에 몰리게 되었다.[66] 특히 남부와 동부, 북부 지역까지 전선이 확대되면서 포르투갈군은 보유한 영토와 도시를 지키는 데 급급한 방어적인 태세를 취하게 되었다.[66]PAIGC는 중국, 쿠바, 소련 등으로부터 군사적 지원을 받았으며,[66] 인접한 세네갈과 기니의 국경 지역을 안전한 피난처 및 보급로로 활용하여 효과적인 게릴라전을 펼쳤다.[66] 이로 인해 포르투갈군은 농촌 지역에 대한 통제력을 상실하고 주요 거점에 소규모 병력을 분산 배치할 수밖에 없었으며, 이는 PAIGC 게릴라의 좋은 공격 목표가 되었다.[66] 농촌 지역 주민들이 PAIGC에 동조하고 가담하는 경우가 늘면서 포르투갈군의 사기는 점차 저하되었다.[66]

1968년, 새로운 총독 겸 총사령관으로 부임한 안토니우 드 스피놀라 장군은 상황을 타개하기 위해 군사적 개혁과 함께 새로운 반란 진압 전략을 추진했다.[66] 그는 현지 주민들의 지지를 얻기 위한 선전 활동과 함께 학교, 병원, 도로 등 사회 기반 시설 건설 사업을 벌이는 한편, 현지 기니인들을 대규모로 포르투갈 군대에 편입시키는 이른바 '아프리카화' 정책을 강력하게 추진했다.[66] 이 정책은 전쟁 수행의 부담을 줄이고 현지인들을 포르투갈 체제에 통합하려는 목적을 가졌으며, 앙골라나 모잠비크보다 기니에서 더욱 적극적으로 시행되었다.[27] (자세한 내용은 #아프리카화 문단 참고)

'아프리카화' 정책을 통해 현지인 병력의 규모는 크게 증가하여, 전쟁 말기에는 포르투갈 군대의 상당 부분을 차지하게 되었다.[28][26] 그러나 이러한 노력에도 불구하고 PAIGC의 공세는 계속되었고, 포르투갈은 전쟁의 수렁에서 벗어나지 못했다. 기니에서의 전쟁은 포르투갈에게 막대한 인적, 물적 손실을 안겨주었으며, 결국 "포르투갈의 베트남"이라고 불릴 정도로 어려운 전쟁이 되었다.[66]

3. 2. 1. 아프리카화

포르투갈의 전쟁 수행 노력을 현지화하는 "아프리카화" 정책은 앙골라 독립 전쟁과 모잠비크 독립 전쟁에서도 추진되었으나, 기니에서는 특히 스피놀라 장군이 임명된 이후 더욱 빠르게 진행되었다.[27] 이는 PAIGC에 맞서 싸우는 포르투갈 군대에 원주민 기니 아프리카인들을 통합하는 것을 목표로 했다.1950년대까지 기니에 주둔한 포르투갈 군대는 백인 장교가 지휘하는 소규모의 현지 아프리카인 식민지 군인(caçadores indigenaspor) 부대를 포함하고 있었다.[27] 부사관 계층은 백인, 포르투갈어를 구사하고 포르투갈 문화를 받아들인 아프리카인(assimiladospor), 그리고 원주민 아프리카인(indigenatopor)이 혼재되어 있었다.[27] 스피놀라 장군은 본토에서 파견된 군인과 현지 징집병 사이의 차별을 없애고, 본토 군대와 유사한 구조를 가진 정규 아프리카 군대를 창설하고자 리스본 정부를 설득했다.[28]

아프리카화 정책은 현지 아프리카인들의 군 징집을 크게 늘렸다.[29] 1970년대 초반에는 포르투갈 군대에서 부사관이나 장교로 복무하는 기니인의 비율이 증가했으며, 대령과 같은 고위 장교도 배출되었다.[67] 기니인 부모에게서 태어난 흑인 포르투갈 시민으로, 도로 공병 상사 출신에서 아프리카 특공대 사령관이 된 마르셀리누 다 마타가 대표적인 예이다.[67] 엘리트 현지 부대는 기니 내부에 설치된 포르투갈 특공대 훈련 센터(최초 1964년 설립)나 앙골라에서 훈련을 받았다.[28]

포르투갈군은 주로 자신들이 통제하는 지역의 주민들을 대상으로 아프리카인을 모집했다. 특히 풀라족은 포르투갈 군대 내에서 상대적으로 많은 수를 차지했는데, 이는 많은 풀라족이 전쟁 말기까지 포르투갈의 통제 하에 있었고, 현지 족장들이 포르투갈과 대체로 우호적인 관계를 유지했던 동부 지역에 거주했기 때문이다.[30] 포르투갈의 징집은 식민 선전 활동, 강압적인 방법, 그리고 징집병에게 급여를 제공하는 방식으로 이루어졌다.[30]

스피놀라의 지휘 아래 포르투갈은 아프리카인 전투원으로 구성된 두 개의 엘리트 특수 부대를 창설하여 반란 진압 작전에 투입했다.

- 특수 해병대 (Fuzileiros Especiais Africanospor): 1970년에 창설되어 1974년에는 두 개의 파견대에 160명 규모로 편성되었다.[28] 이들은 완전히 흑인으로 구성되었으며,[67] 기니의 강 유역에서 수륙 양용 작전을 수행하며 다른 포르투갈 정예 부대를 보조하여 게릴라군과 보급품을 차단하고 파괴하는 임무를 맡았다.[29][67]

- 아프리카 특공대 (Comandos Africanospor): 1972년부터 작전을 시작했으며, 1974년에는 세 개의 대대에 700명 규모로 편성되었다.[28] 이 부대는 전적으로 아프리카인으로 구성되었고, 카를루스 파비아웅 소령이 지휘하는 흑인 부대도 포함되었다.[67] 아프리카 특공대는 포르투갈령 기니 내부뿐만 아니라 인접한 세네갈과 기니-코나크리에서도 특수 전투 작전을 수행했다.[28] 특히 PAIGC가 통제하는 이른바 해방된 마을에 대한 헬리콥터 공습 작전으로 악명 높았는데, 이는 스피놀라가 베트남 전쟁에서 미국 육군이 사용한 '수색 섬멸' 작전을 모방한 것이었다.[31] 이들은 해방된 지역에서 "잔혹함과 무자비함 때문에 널리 미움을 받았다".[31]

또한, 전쟁 초기부터 포르투갈은 현지 민병대를 조직하여 지역 주민들의 "자위"를 도모했다. 1966년까지 18개의 중대가 창설되어, 정규군이 공격 작전에 집중할 수 있도록 지원했다.[28] 스피놀라 장군 부임 이후에는 기존 민병대에서 선발된 인원으로 특수 민병대를 창설했다. 이들은 포르투갈 군대와 유사하게 중대를 소대로 나누어 편성되었고, 상당한 자율성을 가지고 작전을 수행했다.[28] 1974년 포르투갈이 철수하기 직전, 해당 영토의 총 포르투갈군은 약 31,000명의 전투병으로 구성되었으며, 이 중 24,800명이 흑인이었고 6,200명이 백인이었다.[26]

4. 전쟁의 전개 (1963-1974)

PAIGC는 1963년 포르투갈령 기니 내부에서 무장 투쟁을 공식적으로 시작하며 전쟁의 서막을 열었다. 초기 PAIGC는 게릴라전 전술과 지역 주민의 지지를 바탕으로 남부와 북부 전선에서 빠르게 세력을 확장했고, 1967년까지 영토의 상당 부분을 통제하게 되었다.

이에 포르투갈은 1968년 안토니우 드 스피놀라 장군을 새로운 총독으로 임명하며 반격을 시도했다. 스피놀라는 현지인 병력 활용을 늘리는 '아프리카화' 정책, 민심 확보 작전, 특수부대 창설 및 새로운 군사 전술 도입 등 다각적인 노력을 기울였다. 특히 1970년에는 PAIGC의 지원 기지인 이웃 기니를 침공하는 녹해 작전을 감행했으나 실패로 돌아가 국제적인 비난만 받았다.

1973년 1월, PAIGC의 지도자 아밀카르 카브랄이 암살되는 사건이 발생했지만, 이는 오히려 PAIGC의 결속을 다지고 공세를 강화하는 계기가 되었다. 소련 등으로부터 지원받은 지대공 미사일과 같은 신무기를 통해 PAIGC는 포르투갈의 제공권 우위를 무력화시켰고, 전쟁은 점차 게릴라전에서 재래식 전쟁 양상으로 변화했다. 1973년 이후 포르투갈군은 주요 거점에 고립되는 등 수세에 몰렸고, 전쟁은 PAIGC의 우세 속 교착 상태로 접어들었다.

4. 1. 초기 PAIGC의 공세 (1963-1967)

PAIGC는 어려운 상황과 제한된 무기에도 불구하고 1963년 초 포르투갈령 기니 내부에서 공식적으로 무장 투쟁을 시작했다.'''[2]''' 게바강 하구 남쪽에 자리 잡은 PAIGC 부대는 티테와 카티오에 위치한 포르투갈 수비대를 공격하며 공세를 개시했다. 이 수비대들은 PAIGC의 거점 감시와 대게릴라전 수행을 위해 의도적으로 설치된 곳이었다.[11] 비슷한 게릴라전 공격이 남부 전역으로 빠르게 확산되었다.[11] 포르투갈 당국은 PAIGC가 인접한 기니 코나크리와의 국경을 넘어 공격해 올 것으로 예상했기 때문에, 영토 내부에서의 기습 공격에 초기 대응이 늦었고 상당한 피해를 입었다.[2]PAIGC는 지역 주민의 지지를 먼저 확보한 뒤 점진적으로 활동 범위를 넓히는 전략을 사용했다. 소규모 게릴라 부대를 운용하여 포르투갈군을 끊임없이 괴롭히고, 교통 및 통신망을 차단하며, 포르투갈군을 요새화된 지역으로 몰아넣는 것을 목표로 삼았다.[2] 장비가 우세한 포르투갈군과의 정면 대결은 피했으며, 농촌에서 시작하여 점차 도시를 포위하는 방식으로 전쟁을 끝내려 했다.[2] 초기에는 무기가 부족하여(부대당 소총 1정과 권총 2정 수준), 포르투갈 호송대를 공격하여 무기를 확보했다. 기니의 울창한 숲과 수많은 수로는 이러한 게릴라 활동에 유리한 환경을 제공했다. 초기 일부 게릴라 부대는 부족이나 종교적 배경에 따라 결성되었고, 지역 주민을 학대하는 문제를 일으켜 중앙 사령부의 우려를 사기도 했다.

1963년 7월까지 PAIGC는 남부 해안 지역에서 군사적 입지를 다졌고, 게바강 북쪽의 만소아–만사바–오이오 지역 삼각지대에서도 발판을 마련했다.[11] 이에 따라 PAIGC 지도부는 북부 전선에서의 활동 강화를 결정했다.[11] 1963년 10월경 포르투갈은 폭격으로 대응하기 시작했고, 일부 마을 주민들은 숲으로 피신해야 했다.

1964년, PAIGC는 북부에서도 전선을 열었다. 같은 해 4월 포르투갈군은 남부의 코모 섬을 탈환하기 위해 3,000명의 병력과 공중 지원을 동원해 대규모 반격을 시도했으나, 65일간의 전투 끝에 PAIGC의 저항에 밀려 철수해야 했다.

1965년에는 전쟁이 동부 지역까지 확산되었고, PAIGC는 북부 지역에서도 공세를 강화했다. 당시 북부에는 소규모 독립 세력인 '기니 해방 및 독립 전선'(FLING)만이 활동하고 있었다. 이 시점부터 PAIGC는 소련, 중국, 쿠바로부터 공개적으로 군사 지원을 받기 시작했다.

PAIGC의 성공적인 게릴라 작전으로 인해 포르투갈군은 전쟁 초기부터 수세에 몰렸다. 포르투갈군은 이미 점령한 영토와 도시를 방어하는 데 급급했으며, 기니의 지형적 특성과 PAIGC의 전술에 효과적으로 대응하는 데 어려움을 겪었다.[32] 특히 병력을 소규모로 분산시켜 중요 시설을 방어하는 방식은 PAIGC 게릴라 부대의 좋은 표적이 되었다.[32]

PAIGC에 대한 지지와 참여가 농촌 지역을 중심으로 꾸준히 늘어나면서 포르투갈군의 사기는 저하되었다. PAIGC는 비교적 짧은 기간 안에 포르투갈의 군사적, 행정적 통제력을 상당 부분 약화시키는 데 성공했다. '해방된 영토'의 주민들은 포르투갈 지주에게 빚을 갚거나 식민 행정부에 세금을 내는 것을 중단했다.[32] PAIGC는 통제 지역 내 포르투갈 기업들의 자산을 압수하고 포르투갈 화폐 사용을 금지했으며,[32] 자체적인 마르크스주의 행정 체계를 구축하여 농업 생산을 조직하고 주민들에게 필요한 물품을 공급하는 armazéns do povo|인민 상점pt을 운영했다.[32] 1967년까지 PAIGC는 포르투갈군 기지를 147차례 공격했으며, 포르투갈령 기니 영토의 3분의 2를 실질적으로 통제하게 되었다.

4. 2. 포르투갈의 반격과 전술 변화

1967년까지 PAIGC가 포르투갈령 기니 영토의 3분의 2를 실질적으로 통제하게 되자,[32][66] 1968년 포르투갈은 새로운 총독으로 안토니우 드 스피놀라 장군을 임명하며 반격을 시도했다. 스피놀라는 PAIGC의 확장을 억제하고 포르투갈의 통제력을 회복하기 위해 일련의 민군 개혁을 추진했다. 여기에는 원주민의 신뢰를 얻기 위한 '민심 확보' 선전 캠페인, 기니 원주민에 대한 차별적 관행 일부를 제거하려는 시도, 새로운 학교, 병원 건설 및 통신·도로망 개선을 포함한 대규모 공공 사업,[2] 그리고 포르투갈군 내 기니 원주민 채용을 대폭 늘리는 '아프리카화' 전략이 포함되었다.[28]'''아프리카화 정책'''

스피놀라의 '아프리카화' 정책은 앙골라와 모잠비크에서도 추진되었지만, 기니에서 특히 빠르게 진행되었다.[27] 그는 본토 군인과 현지 징집병 사이의 차별을 폐지하고, 포르투갈 본토 군대와 유사한 구조의 정규 아프리카 군대 창설을 추진했다.[28] 이 정책으로 아프리카 원주민의 군 징집이 크게 증가했으며,[29] 1970년대 초에는 많은 기니인들이 부사관이나 장교로 복무하게 되었다.[28] 포르투갈은 주로 자신들이 통제하는 지역 주민 중에서 아프리카인을 모집했는데, 특히 동부 지역에 거주하며 포르투갈과 우호적인 관계를 유지했던 풀라족이 포르투갈 군대에서 높은 비율을 차지했다.[30] 징집은 식민 선전, 강압, 급여 지급 등으로 이루어졌다.[30]

스피놀라는 아프리카인 전투원으로 구성된 두 개의 엘리트 특수 부대를 창설하여 반란 진압 작전에 투입했다.

- '''특수 해병대 (Fuzileiros Especiais Africanos)''': 1970년에 창설되어 1974년에는 160명 규모로 운영되었다.[28] 이들은 기니의 강 유역에서 수륙 양용 작전을 수행하며 게릴라군 차단 및 파괴 임무를 맡았다.[29]

- '''아프리카 특공대 (Comandos Africanos)''': 1972년에 작전을 시작하여 1974년에는 700명 규모로 성장했다.[28] 전원 아프리카인으로 구성되었으며, 포르투갈령 기니 내부뿐 아니라 인접한 세네갈과 기니-코나크리에서도 특수 작전을 수행했다.[28] 특히 PAIGC가 통제하는 해방 지역에 대한 헬리콥터 특공대 습격 작전으로 악명 높았으며, 이는 스피놀라식의 "베트남 전쟁에서 미국 육군의 '수색 섬멸' 작전" 버전으로 평가받는다. 이들은 해방 지역 주민들에게 "잔혹함과 무자비함 때문에 널리 미움을 받았다".[31]

또한, 스피놀라는 기존의 현지 민병대를 강화하여 포르투갈 군대와 유사하게 조직되고 자율적으로 작전하는 특수 민병대를 창설했다.[28] 1974년 포르투갈 철수 직전, 기니 주둔 포르투갈군은 약 31,000명이었으며, 이 중 24,800명(약 80%)이 흑인 아프리카인이었다는 추정이 있다.[26]

'''새로운 군사 전술'''

1968년부터 1972년 사이 포르투갈군은 공세적인 태세를 강화하여 PAIGC가 통제하는 지역으로의 공격을 감행했다.[2] 이동성 문제를 해결하기 위해 특수 해병 공격 부대(DFE)를 활용한 새로운 해군 상륙 작전을 도입했다. 이 부대는 험난한 늪지대에서의 기동성을 높이기 위해 개머리판 접이식 m/961(G3) 소총, 37mm 로켓 발사기, HK21 경기관총 등 경량 무기로 무장했다.

1970년부터 포르투갈 공군(FAP)은 베트남 전쟁에서 미군이 사용했던 것과 유사하게 네이팜탄과 고엽제를 사용하기 시작했다. 이는 반군을 소탕하거나 매복에 필요한 은폐물을 제거하기 위한 목적이었다.[33] 그러나 이러한 공세에도 불구하고 PAIGC는 소련, 쿠바, 중국, 유고슬라비아 등으로부터 SA-7 지대공 미사일, 레이더 유도 대공포 등 현대적인 무기를 공급받으며 포르투갈의 공중 우위를 약화시켰다.[33][34][35][36][68][69]

'''녹해 작전'''

1970년 11월, 포르투갈은 PAIGC에 대한 지원을 차단하고 아밀카르 카브랄 등 지도부를 제거할 목적으로 기니-코나크리의 수도 코나크리를 침공하는 녹해 작전을 감행했다. 이 작전에는 포르투갈 특수부대와 기니 반정부 세력이 동원되어 아메드 세쿠 투레 정권 전복을 시도했다.[41] 그러나 작전은 실패로 돌아갔고, 포르투갈은 국제적인 비난에 직면했다.[2][38] 유엔 안전 보장 이사회는 결의안 290과 295를 통해 포르투갈의 침공을 규탄했다.[38]

스피놀라 장군의 부임 이후 포르투갈은 아프리카화 정책, 민심 확보 작전, 새로운 군사 전술 도입 등 다각적인 반격을 시도했지만, PAIGC의 저항과 국제 사회의 지원으로 인해 결정적인 우위를 점하지 못했다. 전쟁은 점차 교착 상태에 빠져들었으며, 포르투갈의 식민 통치 유지 노력은 한계에 부딪히게 되었다.[12][39]

4. 3. 교착 상태와 PAIGC의 우세

1970년 11월 말,[37] 포르투갈은 기니-코나크리에 대한 녹해 작전을 개시하여, 아밀카르 카브랄을 포함한 PAIGC 지도부를 체포하고, 기니 대통령 아메드 세쿠 투레를 포르투갈에 협력적인 인물로 교체하여 PAIGC의 보급선을 차단하려 시도했다.[41] 그러나 이 작전은 준비 부족과 실행 착오로 실패했으며,[2] 오히려 제3세계 국가들의 PAIGC에 대한 지지를 강화하고 포르투갈의 국제적 고립을 심화시키는 결과를 낳았다.[38] 유엔 안전 보장 이사회는 결의안 290에서 만장일치로 이 작전을 규탄했으며, 이듬해에는 포르투갈의 기니 국경 침범을 비난하는 결의안 291을 통과시켰다.이후 2년 동안 포르투갈은 군사적으로 별다른 진전을 이루지 못했고, PAIGC의 확장을 막는 데 실패했다. 1972년 초에는 영토 경계가 불분명했지만 기니 영토 대부분이 PAIGC의 해방 구역으로 넘어갔으며,[12] 그해 말에는 포르투갈군과 PAIGC군 사이에 사실상의 세력 균형 상태, 즉 일종의 '교착 상태'가 형성되었다.[39] 한편, PAIGC는 1971년경부터 독립이 임박했다고 판단하고 이를 준비하기 위한 정치 활동에 착수했다. 여기에는 새로운 국내 정치 구조 수립(1972년 선거 실시)과 해외에서의 적극적인 외교 활동 전개가 포함되었다.[2]

포르투갈은 PAIGC의 조직력을 약화시키기 위해 수년간 카브랄을 제거하려 시도했으나 실패했다. 그러나 1973년 1월 20일, 카브랄은 코나크리에서[40] PAIGC 내부의 불만 세력에 의해 암살되었다.[2] PAIGC는 신속하게 내부 반역자들을 숙청하고,[45] 아리스티데스 페레이라와 카브랄의 이복동생인 루이스 카브랄의 공동 지도 체제로 재정비했다.[41] 지도자의 암살은 PAIGC를 약화시키기는커녕, 오히려 북부와 남부 국경의 주요 포르투갈 거점을 파괴하거나 점령하는 등 가장 대담한 군사 공세로 이어지는 계기가 되었다.[2]

특히 소련 등 동구권 국가들로부터 지원받은 것으로 추정되는 새로운 지대공 미사일과 대구경 박격포, 로켓 등의 신무기를 확보한[41] PAIGC는 1973년 3월부터 포르투갈 공군을 상대로 효과적인 공격을 감행했다. 이는 기니의 험난한 지형에서 포르투갈군이 누리던 가장 큰 전술적 우위였던 제공권을 사실상 무력화시키는 결과를 가져왔다.[2][41][45] 이로 인해 전쟁은 단순한 게릴라전을 넘어 점차 '재래식 전쟁'의 양상을 띠게 되었다.[41] 1973년 7월, PAIGC 포병대는 기니-코나크리와의 연락을 방해하던 포르투갈의 중요 거점인 구일레제 요새를 파괴하는 큰 전과를 올렸다.[45] 이 시점에 이르러 포르투갈군은 주요 도시와 일부 요새화된 기지에 고립되었고,[2] 포르투갈 장교 카를루스 파비아웅 소령의 말처럼 "가능한 한 버티는 것" 외에는 별다른 전략이 없는 상태가 되었다.[41] 이후 포르투갈은 전쟁에서 더 이상 공세를 펼치지 못했다.[45]

4. 4. 기니 침공 (1970년 11월)

1970년 11월 말,[37] 포르투갈은 기니 코나크리에 대한 녹해 작전을 개시했다. 이 작전의 목표는 아밀카르 카브랄을 포함한 PAIGC 지도부를 체포하고, 기니 대통령 아메드 세쿠 투레를 전복시켜 포르투갈에 협조적인 지도자로 교체함으로써 PAIGC의 보급선을 차단하는 것이었다.[41]패트릭 차발은 이 작전을 "시기와 준비가 잘못된" "절망적인" 작전으로 평가했다.[2] 실제로 작전은 실패로 돌아갔고, 포르투갈 요원들은 코나크리에서 흩어져 추방되었다. 이 사건은 오히려 제3세계 국가들의 PAIGC에 대한 정치적 지지를 강화하는 결과를 낳았으며, 포르투갈은 다른 서방 국가들과의 관계가 악화되었다.[38] 유엔 (UN) 유엔 안전 보장 이사회는 결의안 290에서 이 작전을 만장일치로 규탄했으며,[41] 이듬해에는 포르투갈의 기니 국경 침범을 규탄하는 결의안 295를 통과시켰다.

4. 5. 아밀카르 카브랄 암살 (1973년 1월)

포르투갈은 PAIGC의 조직력을 약화시키기 위한 노력의 일환으로 지도자 아밀카르 카브랄을 제거하려 수년간 시도했다.[40] 포르투갈 당국은 카브랄 체포가 어렵다고 판단하자 1970년부터 그의 암살을 계획했다.[40]1973년 1월 20일, 아밀카르 카브랄은 기니의 수도 코나크리에서 포르투갈 측과 연계된 것으로 보이는, 불만을 품은 PAIGC 회원들에 의해 암살당했다.[2][40]

그러나 지도자의 갑작스러운 죽음에도 불구하고 PAIGC는 와해되지 않았다. 조직은 내부의 반역자들을 숙청하고,[45] 아리스티데스 페레이라와 카브랄의 이복 형제인 루이스 카브랄의 공동 지도 체제로 빠르게 재정비되었다.[41]

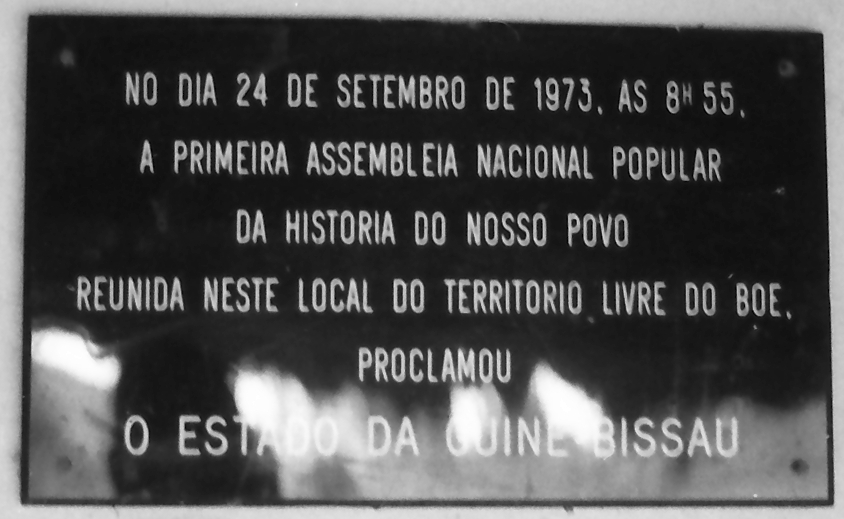

5. 포르투갈의 기니 지배 종식

PAIGC는 1973년 9월 기니비사우 공화국의 독립을 일방적으로 선언하며 국제 사회의 지지를 얻기 시작했다.[41][42][43][44] 포르투갈 내부에서는 오랜 식민지 전쟁에 대한 염증과 불만이 커져갔고, 이는 결국 1974년 4월 카네이션 혁명으로 이어져 포르투갈의 에스타두 노부 독재 정권을 무너뜨리는 결정적인 계기가 되었다.[41][45]

혁명으로 들어선 포르투갈의 새 정부는 PAIGC와의 협상에 나섰고, 몇 차례의 회담 끝에 1974년 8월 알제 협정을 체결했다. 이 협정을 통해 포르투갈은 기니비사우의 독립을 공식적으로 인정하고 10월 말까지 모든 포르투갈 군대를 철수시키기로 합의했다.[41][45][46][47][70]

마침내 1974년 9월 10일, 포르투갈은 기니비사우의 완전한 독립을 공식 인정했으며[48], 그달 말까지 모든 군대를 철수함으로써 11년 이상 지속된 무력 충돌과 함께 포르투갈의 기니 식민 지배는 완전히 종식되었다.[41][70]

5. 1. 일방적인 독립 선언 (1973년 9월)

1973년 9월 23일부터 24일까지, 기니비사우 인민의회(Assembleia Nacional Popular de Guiné)가 기니 국경 근처 마디나 도 보에에서 열렸다. 이 의회는 PAIGC가 1972년 포르투갈의 영향력이 거의 미치지 않는 '해방 구역'에서 실시한 선거를 통해 구성된 120명의 대표(대부분 PAIGC 소속)로 이루어졌다.[41] 회의 결과, 9월 24일 기니비사우 공화국의 독립이 공식적으로 선언되었다.[41][42] 또한 의회는 15명으로 구성된 국무 위원회를 이끌 루이스 카브랄을 초대 대통령으로 지명했다.[41]

포르투갈의 스피놀라 총독을 비롯한 포르투갈 사령관들은 언론을 통해 PAIGC가 주장하는 해방 구역은 존재하지 않으며, 기니비사우 전역이 포르투갈의 통제하에 있고 독립 선언 역시 기니 외부에서 이루어진 것이라고 주장했다.[41] 그러나 이러한 주장에도 불구하고, 그해 말까지 새로 선포된 기니비사우 공화국은 최소 57개국으로부터 외교적 승인을 받는 등 국제적인 지지를 얻었다.[43]

국제 사회의 지지는 유엔에서도 확인되었다. 1973년 11월 2일, 유엔 총회는 찬성 93표, 반대 7표로 결의안을 채택했다. 이 결의안은 "기니비사우 국민의 최근 독립 달성을 환영"하고, 국가의 주권을 인정하며, 포르투갈이 여전히 영토 일부를 점령하고 있는 것을 비난했다. 또한 유엔 안전 보장 이사회에 "공화국의 영토 보전을 회복하기 위한 모든 효과적인 조치"를 취할 것을 촉구했다.[44]

5. 2. 알제 협정 (1974년 8월)

1974년 3월 26일부터 27일까지 포르투갈의 에스타두 노부 정권은 런던에서 PAIGC와 비밀 외교 회담을 가졌다.[41] 그러나 결정적인 변화는 1974년 4월 25일, 포르투갈 식민지 전쟁에 대한 불만 등이 원인이 되어 발발한 카네이션 혁명으로 독재 정권이 무너지면서 시작되었다.[41] 이 혁명은 좌익 성향의 군사력 운동(''Movimento das Forças Armadas'')이 주도했으며, 이 운동의 핵심은 기니비사우에 주둔했던 군 장교들 사이에서 형성되었다.[45] 기니비사우에서 포르투갈군을 이끌었던 스피놀라 장군이 새로운 국가 구제 헌트의 대통령이 되었다.혁명 이후 들어선 새로운 포르투갈 정부는 5월에 PAIGC와 협상하기로 합의했다.[46] 영국 외무부의 지원 아래, 1974년 5월 25일부터 31일까지 런던의 하이드 파크 호텔에서 공식 회담이 열렸다.[41] 하지만 이 회담은 PAIGC가 휴전의 전제 조건으로 포르투갈 측에 1973년 일방적으로 선언했던 독립 선언의 인정을 요구하면서 정치적 교착 상태에 빠졌다.[41][45] 결국 양측은 PAIGC가 더 편안한 환경으로 여겼던 알제리의 수도 알제에서 다시 만나기로 합의했다.[41]

한편, 기니비사우 현지에서는 포르투갈군과 PAIGC 군대 사이에 비공식적인 접촉이 이루어지고 있었다. 7월 29일에는 포르투갈 군사력 운동의 영토 의회가 반식민지 "민족 해방 투쟁"을 환영하며 PAIGC를 "기니비사우 국민의 유일한 합법적 대표"라고 인정하는 선언문을 발표했다.[45]

마침내 1974년 8월 26일, 알제에서 포르투갈과 PAIGC는 역사적인 알제 협정을 체결했다. 이 협정을 통해 포르투갈은 기니비사우의 독립을 공식적으로 인정했으며, 10월 말까지 모든 포르투갈 군대를 철수시키기로 합의했다.[47][70] 같은 달, 유엔 안전 보장 이사회는 기니비사우의 유엔 가입을 권고했다.[41]

5. 3. 포르투갈의 철수와 독립 (1974년 9월)

1974년 4월 25일, 포르투갈에서 좌익 세력이 주도한 카네이션 혁명이 일어나 독재 정권인 에스타두 노부가 무너졌다. 이 혁명으로 포르투갈의 아프리카 식민지 정책에도 큰 변화가 찾아왔다. 혁명 이후 들어선 포르투갈의 새 정부는 즉시 기니비사우에서의 휴전을 선언하고 PAIGC 지도부와 협상을 시작했다.[70]바실 데이비드슨에 따르면, 카네이션 혁명 이후 기니비사우에서는 이미 사실상 휴전 상태가 유지되고 있었으며, 5월 27일에 "상호 혼란"으로 인해 발생한 작은 총격전 외에는 별다른 충돌이 없었다.[45] 포르투갈군의 철수는 공식적인 협정 체결 이전부터 비공식적으로 시작되어, 8월 24일까지 41개의 기지가 철수되었고[45], 핵심 병력인 600명의 아프리카 특수 부대는 8월 20일에 해산되었다.[45]

1974년 8월 26일, 포르투갈과 PAIGC는 여러 차례의 외교 회담 끝에 알제리의 수도 알제에서 협정을 맺었다. 이 협정에 따라 포르투갈은 10월 말까지 모든 군대를 기니비사우에서 철수시키고, PAIGC가 주도하는 정부 수립을 인정하기로 합의했다.[70]

알제 협정에 명시된 대로, 포르투갈은 11년 이상 지속된 무력 충돌 끝에 1974년 9월 10일 기니비사우의 완전한 독립을 공식적으로 인정했다.[48] 하지만 역사가 노리 맥퀸은 이 협정과 독립 인정 과정에 법적 지위에 대한 모호함이 있었다고 지적한다. 즉, 이것이 포르투갈이 PAIGC에게 권력을 협상을 통해 넘겨준 것인지, 아니면 PAIGC가 1973년에 이미 선포했던 독립을 포르투갈이 뒤늦게 인정한 것인지 명확하지 않다는 것이다.[41] 그럼에도 불구하고 9월 말 포르투갈군의 철수가 완료되면서 기니비사우의 독립은 "어떠한 정치적 또는 법적 논쟁의 여지 없이 확립되었다".'''[41]'''

한편, 과거 포르투갈령 기니에 속했던 인근의 카보베르데 군도는 기니비사우와는 별개로 1975년에 카보베르데 공화국으로 독립했다.

6. 전후 상황

1974년 9월 10일, 포르투갈은 11년 반에 걸친 무력 분쟁 끝에 기니비사우의 완전한 독립을 공식적으로 인정했다.[71] 독립 이후 아프리카 기니 카보베르데 독립당(PAIGC)은 빠르게 전국으로 통제력을 확대해 나갔다. PAIGC는 이미 1년 전 보에에서 일방적으로 독립을 선언했으며, 이는 많은 사회학자들과 유엔의 비동맹 운동 국가들로부터 인정을 받은 상태였다.[71] 독립운동 지도자 아밀카르 카브랄의 동생인 루이스 카브랄이 이끄는 PAIGC는 일당제 마르크스주의 국가를 수립했다.[49][71]

한편, 과거 포르투갈군에 소속되어 복무했던 현지 출신 군인들의 처리 문제가 대두되었다. 이들에게는 1974년 12월 말까지 급여를 전액 지급받으며 가족과 함께 고향으로 돌아가거나, PAIGC 군대에 합류하는 선택지가 주어졌다.[49][70] 그러나 포르투갈 원주민 특공대, 보안군 및 무장 민병대에서 복무했던 총 7,447명의 흑인 아프리카 군인들은 PAIGC 합류 제안을 거부했다.[50][70] 이들은 포르투갈군이 적대 행위를 중단하고 포로들을 석방한 직후, PAIGC에 의해 즉결 처형되었다.[50][51][52][72][73]

참조

[1]

서적

Adapting to Win

https://books.google[...]

University of Pennsylvania Press

2014

[2]

학술지

National Liberation in Portuguese Guinea, 1956-1974

https://www.jstor.or[...]

1981

[3]

서적

The New Encyclopaedia Britannica: Macropaedia : Knowledge in depth

https://books.google[...]

Encyclopaedia Britannica

2003

[4]

웹사이트

Twentieth Century Atlas – Death Tolls

http://users.erols.c[...]

[5]

문서

PAIGC statement in Nô Pintcha

PAIGC, Jornal Nô Pintcha

1980-11-29

[6]

학술지

The 1980 Coup in Guinea-Bissau

1981-05-09

[7]

서적

Europe after Empire: Decolonization, Society, and Culture

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2016

[8]

학술지

National Liberation in Portuguese Guinea, 1956-1974

https://www.jstor.or[...]

1981

[9]

학술지

Revisiting the Guinea-Bissau liberation war: PAIGC, UDEMU and the question of women's emancipation, 1963–74

http://openurl.ingen[...]

2015-09-01

[10]

학술지

Guinea-Bissau: The Cause of Nationalism and the Foundation of PAIGC

https://journals.ope[...]

2006

[11]

학술지

The Liberation War in Guinea-Bissau Reconsidered

https://www.jstor.or[...]

1998

[12]

학술지

Collaboration, Survival, and Flight: Fulbe Narratives of Guinea-Bissau's War for Independence, 1961–74

https://www.cambridg[...]

2022

[13]

서적

Guinea-Bissau, 1962–1974: Case Outcome: COIN Loss

https://www.jstor.or[...]

RAND Corporation

2013

[14]

학술지

Belated Decolonization and UN Politics against the Backdrop of the Cold War: Portugal, Britain, and Guinea-Bissau's Proclamation of Independence, 1973–1974

https://www.jstor.or[...]

2006

[15]

학술지

Brazilian Relations with Portuguese Africa in the Context of the Elusive "Luso-Brazilian Community"

https://www.jstor.or[...]

1976

[16]

서적

Qaddafi: His Ideology in Theory and Practice

https://www.worldcat[...]

Amana Books

1986

[17]

웹사이트

Mecca of Revolution: Algeria, Decolonization and the Third World Order

http://reviews.histo[...]

2022-10-12

[18]

서적

Modern African Wars

https://www.worldcat[...]

1988

[19]

학술지

The PAIGC 'Congratulatory' Diplomacy towards Communist States, 1960–1964

https://journals.ope[...]

2020-08-04

[20]

학술지

The First Ambassadors: Cuba's Contribution to Guinea-Bissau's War of Independence

https://www.jstor.or[...]

1997

[21]

웹사이트

Cuba: Havana's Military Machine

https://www.theatlan[...]

2022-10-12

[22]

학술지

Arsenal of the Global South: Yugoslavia's Military Aid to Nonaligned Countries and Liberation Movements

https://www.cambridg[...]

2021

[23]

서적

Conflicting Missions: Havana, Washington, and Africa, 1959–1976

University of North Carolina Press

2002

[24]

서적

Sweden and National Liberation in Southern Africa: Vol. 2, Solidarity and Assistance 1970–1994

http://urn.kb.se/res[...]

Nordiska Afrikainstitutet

2002

[25]

서적

Sweden and National Liberation in Southern Africa: Vol. 2, Solidarity and Assistance 1970–1994

http://urn.kb.se/res[...]

Nordiska Afrikainstitutet

2002

[26]

서적

Modern African Wars (2): Angola and Mozambique

https://archive.org/[...]

Bloomsbury USA

1986

[27]

서적

Modern African Wars (2): Angola and Mozambique

https://archive.org/[...]

Bloomsbury USA

1986

[28]

학술지

African Troops in the Portuguese Colonial Army, 1961–1974: Angola, Guinea-Bissau and Mozambique

https://www.ces.uc.p[...]

2002

[29]

서적

Guerra Colonial

2000

[30]

학술지

Collaboration, Survival, and Flight: Fulbe Narratives of Guinea-Bissau's War for Independence, 1961–74

https://www.cambridg[...]

2022

[31]

학술지

Guinea: Bissau and the Cape Verde Islands: The Transition from War to Independence

https://www.jstor.or[...]

1974

[32]

서적

Portugal's African Wars

Joseph Okpaku Publishing Co.

1974

[33]

학술지

The Struggle for Guinea-Bissau

197[년도 누락]

[34]

뉴스

Disparar os Strela

Depoimentos, Quinta-feira

2011-05-26

[35]

서적

Southern African Liberation Movements and the Global Cold War 'East': Transnational Activism 1960–1990

Walter de Gruyter GmbH & Co KG

2019

[36]

서적

Piero Gleijeses' International History of the Cold War in Southern Africa

UNC Press Books

2013

[37]

뉴스

Guinea Reports Invasion From Sea by Portuguese

https://www.nytimes.[...]

2022-10-12

[38]

논문

Belated Decolonization and UN Politics against the Backdrop of the Cold War: Portugal, Britain, and Guinea-Bissau's Proclamation of Independence, 1973–1974

https://www.jstor.or[...]

2006

[39]

논문

Guinea: Bissau and the Cape Verde Islands: The Transition from War to Independence

https://www.jstor.or[...]

1974

[40]

웹사이트

Key Anti-Portuguese Leader In West Africa Is Assassinated

https://www.nytimes.[...]

2021-06-26

[41]

논문

Belated Decolonization and UN Politics against the Backdrop of the Cold War: Portugal, Britain, and Guinea-Bissau's Proclamation of Independence, 1973–1974

https://www.jstor.or[...]

2006

[42]

웹사이트

Guerrillas Declare Independence In a Part of Portuguese Guinea

https://www.nytimes.[...]

2021-06-26

[43]

논문

Statement on the Proclamation of Independence of the Republic of Guinea-Bissau

https://www.jstor.or[...]

1973

[44]

논문

Illegal occupation by Portuguese military forces of certain sectors of the Republic of Guinea-Bissau and acts of aggression committed by them against the people of the Republic

https://digitallibra[...]

1974

[45]

논문

Guinea: Bissau and the Cape Verde Islands: The Transition from War to Independence

https://www.jstor.or[...]

1974

[46]

논문

The Liberation War in Guinea-Bissau Reconsidered

https://www.jstor.or[...]

1998

[47]

웹사이트

Portuguese Guinea Wins Independence

https://www.nytimes.[...]

2021-06-26

[48]

웹사이트

Portugal Formally Grants Guinea-Bissau Freedom

https://www.nytimes.[...]

2021-06-26

[49]

웹사이트

Embassy of The Republic of Guinea-Bissau - Country Profile: History

http://diplomaticand[...]

2011-05-28

[50]

서적

The last empire: thirty years of Portuguese decolonization

Intellect Books

[51]

간행물

In a statement in the party newspaper Nô Pintcha (In the Vanguard), a spokesman for the PAIGC revealed that many of the ex-Portuguese indigenous African soldiers that were executed after cessation of hostilities were buried in unmarked collective graves in the woods of Cumerá, Portogole, and Mansabá.

PAIGC, Jornal Nô Pintcha

1980-11-29

[52]

논문

The 1980 Coup in Guinea-Bissau

1981-05-09

[53]

영화

A Guerra - Colonial - do Ultramar - da Libertação

RTP

2007

[54]

서적

Guerrilla Warfare: A Historical and Critical Study

1976

[55]

서적

Revolution and Chinese Foreign Policy: Peking's Support for Wars of National Liberation

1971

[56]

서적

The Cuban Intervention in Angola, 1965-1991: From Che Guevara to Cuito Cuanavale

2005

[57]

서적

Cuba in the World

1979

[58]

서적

Amilcar Cabral: Revolutionary Leadership and People's War

2002

[59]

서적

Guerrilla Strategies: An Historical Anthology from the Long March to Afghanistan

1982

[60]

서적

Communism in Africa

1980

[61]

서적

Qaddafi: his ideology in theory and practice

1986

[62]

서적

Imagery and Ideology in U.S. Policy Toward Libya 1969–1982

1988

[63]

서적

Modern African Wars: Angola and Moçambique 1961-1974

1988

[64]

서적

Wars in the Third World since 1945

1995

[65]

웹사이트

Twentieth Century Atlas - Death Tolls

http://users.erols.c[...]

[66]

서적

Portugal's African Wars

Joseph Okpaku Publishing Co.

1974

[67]

서적

Guerra Colonial

2000

[68]

논문

The Struggle for Guinea-Bissau

197-07

[69]

간행물

Disparar os Strela

Depoimentos, Quinta-feira

2011-05-26

[70]

서적

The last empire: thirty years of Portuguese decolonization

Intellect Books

[71]

웹사이트

Embassy of The Republic of Guinea-Bissau - Country Profile: History

http://diplomaticand[...]

2011-05-28

[72]

간행물

In a statement in the party newspaper '' Nô Pintcha'' (''In the Vanguard''), a spokesman for the PAIGC revealed that many of the ex-Portuguese indigenous African soldiers that were executed after cessation of hostilities were buried in unmarked collective graves in the woods of Cumerá, Portogole, and Mansabá.

PAIGC, Jornal Nô Pintcha

1980-11-29

[73]

논문

The 1980 Coup in Guinea-Bissau

Review of African Political Economy

1981-05-01 # May-Sep으로 되어있으므로 5월 1일로 설정

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com