속기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

속기는 음성 언어를 빠르고 정확하게 기록하는 기술을 의미하며, 기원전부터 존재해 왔다. 속기는 손으로 쓰는 수필 속기에서 시작하여, 전용 타자기를 거쳐 컴퓨터를 이용한 방식으로 발전해왔다. 속기 방식은 기호 형태에 따라 기하학적, 필기체, 반필기체로 나뉘며, 모음 표기 방식에 따라 알파벳식, 혼합 알파벳식 등으로 분류된다. 한국에서는 1909년 박여일에 의해 처음 소개되었으며, 현재는 수필 속기와 컴퓨터 속기가 모두 사용된다. 한국에서는 한글속기 자격증 시험이 시행되며, 속기사는 국회, 법원 등 공공기관과 실시간 자막 방송, 학습 지원 등 민간 분야에서 활동한다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

속기는 고대 그리스와 고대 로마 시대부터 시작되었다고 여겨지며, 기원전 400년대 고대 그리스의 비문에서 발견되었다.

기원전 63년 키케로의 카틸리나탄핵연설은 속기가 사용된 유명한 예시이다. 키케로의 노예였던 마르쿠스 투리우스 티로가 기록한 티로의 속기가 사용되었다. 당시에는 티로와 같이 지적인 노예가 속기사 일을 담당하는 경우가 많았다. 티베리우스 황제는 만족스럽지 못한 속기를 한 속기관의 손가락을 잘랐다는 기록이 있으며, 로마법에는 속기가 금지된 연설을 속기한 자는 오른손을 잘라내는 형벌이 규정되어 있었다. 그러나 당시의 속기는 체계화되지 않아 학습에 어려움이 있었고, 점차 쇠퇴하였다.

이후 속기는 이론적이고 체계적으로 발전하면서 각국의 언어에 맞게 고안되고 개량되었다. 오랫동안 손으로 쓰는 펜 속기가 주로 사용되었지만, 속기 전용 타자기가 개발되면서 기계식 속기도 보급되었다. 최근에는 컴퓨터를 이용한 전자 기계 속기법이 실시간 자막 방송 등에 사용되고 있다.

속기는 발언을 逐語(축어) 기록하는 용도로 사용되었지만, 실시간 번역 기술의 발전으로 청각장애인을 포함한 다양한 사람들의 커뮤니케이션 수단으로도 활용되고 있다.

2. 1. 고대

최초의 속기 시스템에 대한 가장 오래된 기록은 기원전 4세기 중반 파르테논 신전에서 발견된 대리석 조각 비문이다. 이것은 모음을 기본으로 하고 자음을 나타내기 위해 특정한 수정을 사용하는 기록 시스템을 보여준다.[3] 헬레니즘 시대 속기술은 기원전 2세기부터 기록되었지만, 그 이전부터 존재했을 가능성을 시사하는 증거도 있다. 가장 오래된 기록으로 확인 가능한 자료는 중부 이집트의 계약서로, 옥시린쿠스가 속기사 아폴로니오스를 2년 동안 속기술 교육을 받도록 제공했다는 내용이다.[4] 헬레니즘 시대의 속기술은 어근 기호와 어미 기호로 구성되었다. 시간이 지남에 따라 많은 음절 기호가 개발되었다.고대 로마에서는 키케로의 연설을 기록하기 위해 티로(기원전 103~4년)가 티로니안 노트를 개발했다. 플루타르코스는 그의 저서 "카토 젊은이의 일생"에서 상원에서 반란을 일으킨 자들의 재판 중 키케로가 여러 명의 숙련된 속기사를 고용하여 카토의 연설을 보존하기 위해 몇 번의 짧은 획으로 많은 단어를 포함하는 기호를 만들도록 가르쳤다고 기록하고 있다. 티로니안 노트는 라틴어 어근 약어와 어미 약어로 구성되었다. 초기 티로니안 노트는 약 4,000개의 기호로 구성되었지만, 새로운 기호가 도입되어 최대 13,000개까지 증가했다. 덜 복잡한 기록 시스템을 위해 음절 속기가 때때로 사용되기도 했다. 로마 제국의 쇠퇴 이후 티로니안 노트는 연설을 기록하는 데 더 이상 사용되지 않았지만, 특히 카롤링거 르네상스 동안에는 여전히 알려지고 가르쳐졌다. 그러나 11세기 이후 대부분 잊혀졌다.

기원전 63년 키케로의 카틸리나탄핵연설 기록은 명확하게 알려진 유명한 예시이다. 키케로의 노예였던 티로가 기록한 것으로 알려져 있으며, 티로의 속기라고 불린다. 당시 속기사는 티로와 같은 지적인 노예가 담당하는 경우가 많았다. 티베리우스 황제는 만족할 만한 속기를 하지 못한 속기관의 손가락을 잘라버렸다는 기록이 있다. 또한 로마법에는 속기가 금지된 연설을 속기한 자는 오른손을 잘라내는 형벌이 규정되어 있었다. 그러나 당시의 속기는 체계화되어 있지 않았고, 학습에 큰 어려움을 수반했기 때문에 점차 쇠퇴하였다.

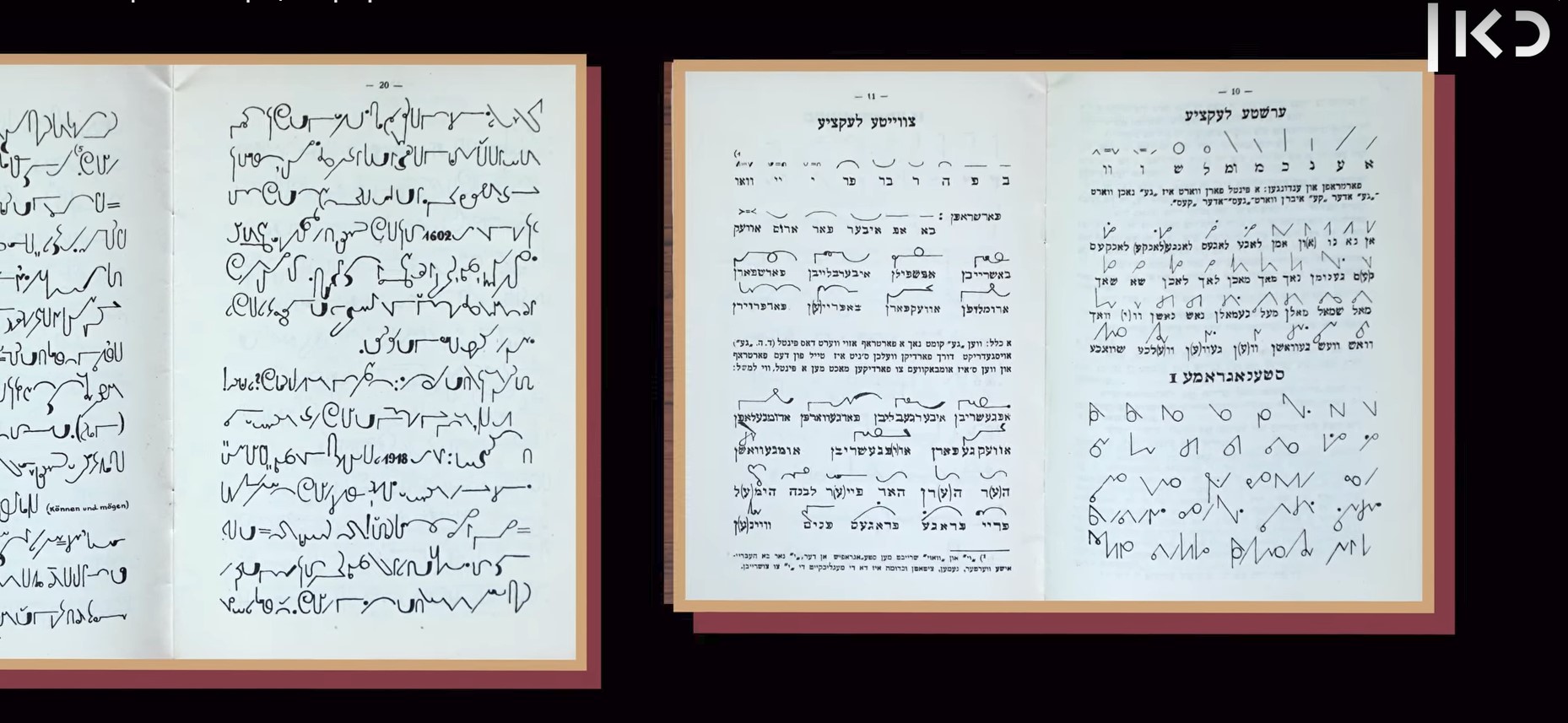

2. 2. 서양

16세기 후반 영국에서 속기 또는 "단축 필기"에 대한 관심이 발전했다. 1588년 티모시 브라이트는 각각 하나의 단어를 나타내는 500개의 임의 기호를 도입한 시스템을 소개한 "Characterie; An Arte of Shorte, Swifte and Secrete Writing by Character"를 출판했다. 브라이트의 책 이후로 1590년 피터 베일스의 "The Writing Schoolemaster", 1602년 존 윌리스의 "Art of Stenography", 1618년 에드먼드 윌리스의 "An abbreviation of writing by character", 그리고 1626년 토마스 셸턴의 "Short Writing"(나중에 "Tachygraphy"로 재발행됨) 등 많은 다른 책들이 출판되었다.셸턴의 시스템은 매우 인기가 많았고, 샘유얼 핍스가 그의 일기와 그의 편지 사본 책과 같은 많은 공식 문서에 사용했기 때문에 잘 알려져 있다. 또한 아이작 뉴턴 경도 그의 노트북 중 일부에 사용했다.[9] 셸턴은 특히 에드먼드 윌리스를 포함한 그의 선배들로부터 많은 것을 차용했다. 각 자음은 임의적이지만 간단한 기호로 표현되었고, 5개의 모음은 주변 자음의 상대적 위치로 표현되었다.

셸턴의 시스템의 한 가지 단점은 장모음과 단모음 또는 이중 모음을 구별할 방법이 없다는 것이었다. 독자는 어떤 대안이 의미하는지 알아내기 위해 문맥을 사용해야 했다. 이 시스템의 주요 장점은 배우고 사용하기 쉽다는 것이었다. 이 시스템은 인기가 많았고, "Short Writing"과 "Tachygraphy"라는 두 가지 제목으로 셸턴의 책은 1626년부터 1710년까지 20판 이상 발행되었다.

셸턴의 주요 경쟁자는 1721년까지 "55판"을 발행한 세오필러스 메트칼프의 "Stenography" 또는 "Short Writing"(1633년)과 1654년 제레미아 리치의 시스템이었다. 이 시스템은 "The penns dexterity compleated"(1669년)를 포함한 다양한 제목으로 출판되었다. 리치의 시스템은 조지 트레비가 종교 음모를 조사하는 하원 비밀 위원회 위원장으로 사용했다.[10] 17세기 또 다른 주목할 만한 영국 속기 시스템 창시자는 1682년에 "Arts Advancement"를 출판한 윌리엄 메이슨(fl. 1672~1709)이었다.

현대적인 기하학적 속기는 1720년 존 바이롬의 "New Universal Shorthand"로 도입되었다. 새뮤얼 테일러는 1786년에 유사한 시스템을 출판했는데, 이것은 영어권 전역에서 사용된 최초의 영국 속기 시스템이었다. 토마스 거니는 18세기 중반에 "Brachygraphy"를 출판했다. 1834년 독일에서 프란츠 크사버 가벨스베르거는 그의 가벨스베르거 속기를 출판했다. 가벨스베르거는 영국 속기 전통에서 흔했던 기하학적 형태가 아니라 독일 필기체의 형태를 기반으로 그의 속기를 만들었다.

테일러의 시스템은 1837년 영어 교사 아이작 피트먼 경이 처음으로 도입하고 그 이후 여러 번 개선된 피트먼 속기에 의해 대체되었다. 피트먼의 시스템은 영어권 전역에서 사용되었고 라틴어를 포함한 많은 다른 언어로도 채택되었다. 피트먼의 시스템은 음소 표기법을 사용한다. 이러한 이유로 그리스어로 "소리 쓰기"를 의미하는 "음성 기록"으로 알려져 있기도 하다. 오하이오주 신시내티에 살았던 아이작의 형제 벤 피트먼은 이 방법을 미국에 소개한 사람이다. 1922년 네이선 베린이 2분 테스트에서 350 분당 단어 수를 기록하며 피트먼 속기로 가장 빠르게 쓰기 기록을 세웠다.[11]

미국과 세계의 다른 일부 지역에서는 1888년 존 로버트 그레그가 처음 출판한 그레그 속기에 의해 대부분 대체되었다. 이 시스템은 가벨스베르거가 도입한 필기체 형태의 영향을 받았다. 그레그의 속기는 피트먼의 속기와 마찬가지로 음성적이지만 "얇은 선"이라는 단순성을 가지고 있다. 피트먼의 시스템은 두꺼운 선과 얇은 선을 사용하여 관련된 소리를 구별하는 반면, 그레그는 얇은 선만 사용하고 선의 길이로 동일한 구별을 한다. 사실, 그레그는 토마스 스트랫퍼드 말론이 소책자 형태로 출판한 다른 속기 시스템에 대한 공동 저작권을 주장했지만, 말론은 단독 저작권을 주장했고 법적 분쟁이 일어났다.[12]

앤드류 J. 그레이엄은 피트먼과 그레그의 시스템이 등장한 시기에 활동한 주목할 만한 음성 기록자였다. 1854년 그는 "인류를 즐겁게 하고, 유익하게 하고, 향상시킬 것"이라는 부제가 붙은 단명한(단 9호) 음성 기록 저널인 "The Cosmotype"을 출판했고,[14][15] 음성 기록에 대한 다른 여러 논문도 출판했다.[16] 1857년 그는 자신의 피트먼 유사 "그레이엄의 간결한 속기"를 출판했는데, 이것은 19세기 후반 미국에서 널리 채택되었다.[24]

젊은 시절 우드로 윌슨은 그레이엄 시스템을 능숙하게 익혔고 심지어 그레이엄과 서신을 주고받았다. 윌슨은 평생 자신의 그레이엄 시스템 필기를 개발하고 사용했는데, 1950년대에 그레이엄 방법이 거의 사라졌을 때 윌슨 학자들은 그의 속기를 해석하는 데 어려움을 겪었다. 1960년 84세의 시대에 뒤떨어진 속기 전문가 클리포드 게먼은 윌슨의 속기를 해독하는 데 성공하여 1912년 대통령 후보 지명 수락 연설 번역을 시연했다.[18][19]

가장 널리 사용되는 축약법 중 하나는 여전히 위에서 설명한 피트먼 축약법으로, 15개 언어로 각색되었다.[29] 피트먼 방식은 처음에는 매우 인기가 있었고, 특히 영국에서 여전히 널리 사용되지만, 미국에서는 존 로버트 그레그가 1888년에 개발한 그레그 축약법에 그 인기가 크게 밀렸다.

영국에서는 철자 기반(음성 기반이 아닌) 틸린 축약법이 현재 피트먼보다 더 일반적으로 가르치고 사용되며, 틸린은 국가 언론인 훈련 위원회에서 권장하는 시스템으로, 자격증 취득에는 분당 100단어의 속도가 필요하다. 영국에서 덜 일반적으로 사용되는 다른 시스템으로는 피트먼 2000, 피트먼스크립트, 스피드라이팅 및 그레그가 있다. 틸린은 또한 뉴질랜드 언론인들에게 가장 일반적으로 가르치는 축약법으로, 자격증 취득에는 일반적으로 분당 최소 80단어의 속기 속도가 필요하다.

나이지리아에서는 특히 사무 기술 관리 및 비즈니스 교육을 전공하는 학생들을 위해 고등 교육 기관에서 여전히 축약법을 가르치고 있다.

1602년 존 윌리스는 『속기술』(Art of Stenography)을 출판하여 '''stenography'''(속기)라는 신조어를 만들고, 선형 속기의 사용과 음성적 필기법, 모음 표기를 위한 위치 설정 등을 제창하여 근대 속기의 아버지로 불린다.

이 윌리스식을 발전시켜 셸턴식(1626년), 가니식(1750년), 테일러식 등이 고안되었다. 그리고 1837년에 등장한 것이 Pitman shorthand|피트먼식영어이다. 피트먼식은 테일러식을 배운 아이작 피트먼(Isaac Pitman)이 더욱 고속으로 속기를 할 수 있고 학습성이 뛰어난 속기법으로 고안한 것이다.

한편 아일랜드에서는 존 로버트 그레그(John Robert Gregg)가 테일러식, 피트먼식, 그리고 프랑스와 독일의 속기법을 배우고, 영국에서 주류였던 정원 기하파와 독일의 초서파를 융합시켜, 더 나아가 프랑스의 기호도 도입한 Gregg shorthand|그레그식영어을 1888년에 고안했다.

피트먼식과 그레그식은 오늘날에도 영어권에서 사용되는 주요 속기의 지위를 차지하고 있다.

독일 속기의 특징은 초서파(草書派)라고 불리는, 필기의 움직임을 속기에 적합한 기호로 변환한 방식이었다. 처음으로 속기 이론을 완성한 것은 1834년의 프란츠 크사버 가벨스베르거(Franz Xaver Gabelsberger)이며, Gabelsberger-Kurzschrift|가벨스베르거식de이라고 불리는 이 방법은 북유럽 언어를 비롯하여 이탈리아어, 동유럽 여러 언어, 러시아어의 Государственной единой системы стенографии|사카로프식ru(ГЕССru、GESS)에 영향을 주었고, 더 나아가 영국에도 영향을 주어 로(Roe)식을 탄생시켰다. 가벨스베르거식은 그 후 개량이 진행되어, Deutsche Einheitskurzschrift|저먼 쇼트핸드de(DEK)라고 불리는 방식이 되어 현대에 이어지고 있다.

1633년에 자크 코사르(Jacques Cossart)가 발표한 것이 프랑스어 속기의 시작으로 여겨지지만, 현대에 이어지는 계통으로서의 기원은 1778년에 장 크롱 드 드브노(Jean Coulon de Thévenot)가 발표한 크롱(Coulon)식이라고 알려져 있다. 현재는 에메 파리(Aimé Paris)식, Duployan shorthand|듀프로와에식영어(에밀 듀프로와에(Emile Duployé)가 고안), 드로네(Dronet)식이 사용되고 있다.

2. 3. 동아시아

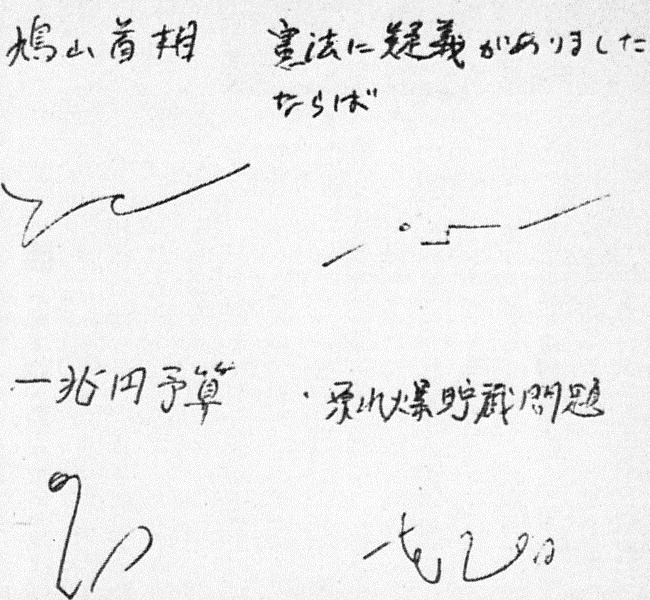

중국에서는 청나라 정부가 의회를 개설하면서 의사록 기록 방법으로 속기가 주목받게 되었고, 본격적인 중국 속기 역사가 시작되었다.[5][6][7][8] 청나라는 채석용의 차남인 채장(蔡璋)을 불러 속기법을 고안하게 했다. 1910년에는 자정원(資政院)에 중국 속기 학당을 설립하여 약 200명을 대상으로 속기관 양성을 시작했다. 1911년부터는 두 사람이 한 팀이 되어 30분 속기 작업을 하는 형태가 자정원 의사록에 채택되었다. 1935년경까지는 피트먼식의 영향이 주류를 이루었지만, 그 후 그레그식의 영향을 받은 속기법이 등장했고, 중화인민공화국 성립 이후 소비에트 연방의 사카로프식의 영향을 받은 '''사선파(斜線派)'''가 등장했다. 그 시초는 1952년에 안정초(顔廷超)가 발표한 인민속기법안(人民速記法案)이다. 그 이후 정원기하파, 반초서파, 초서파 등 여러 가지 속기가 혼용되어 사용되고 있다.일본에서는 메이지 시대 이전에는 일본어 고유의 속기가 없었으나, 다쿠사리 코오키(Takusari Kooki)가 서양식 속기를 처음으로 강의하면서 일본어 음성을 표현하는 속기 체계가 도입되었다.[27] 이는 당시 유행하던 구어체 이야기극(요세)을 음역하는 데 사용되었고, 속기본(속기 책) 산업의 번성으로 이어졌다.[27]

일본의 펜 속기 체계로는 이시무라식(Ishimura), 이와무라식(Iwamura), 쿠마사키식(Kumassaki), 코타니식(Kotani), 닛소쿠켄식(Nissokuken) 등과 야마네식(Yamane) 펜 속기(중요도 불명)가 있고, 기계 속기 체계로는 스피드 와프로(Speed Waapuro), 케이버(Caver), 하야토쿤(Hayatokun) 또는 속타이프(sokutaipu) 등이 있다. 기계 속기는 펜 속기보다 점차 우세해지고 있다.[21]

2. 4. 한국

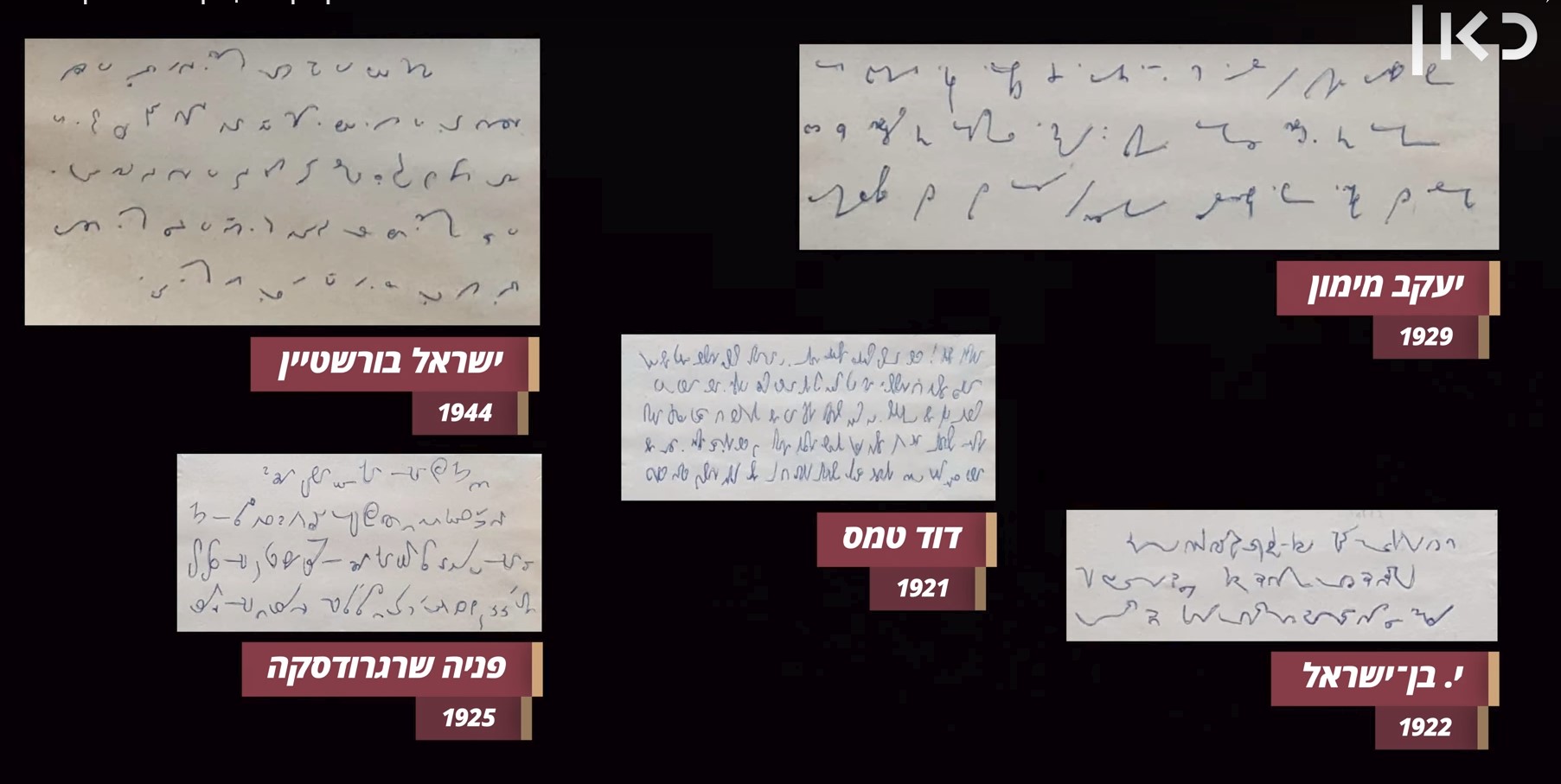

1909년 박여일이 하와이 한인 거류민이 간행하는 한국어 신문 신한일보에 '조선속기법'의 초보 이론을 발표한 것이 한국어 속기의 시초이다.[44] 국내에서는 1920년 5월 방익환이 매일신보에 '조선문의 속기술'을 처음 발표하였다.[44] 이후 김두봉이 1922년 중국 상하이에서 깁더조선말본의 부록에 '날젹'을 발표하고,[44] 1927년 김환터가 신조선 창간호에 '우리말속기법'을, 같은 해 엄정우가 동광에 '조선속기술'을 발표하였다.[44] 1930년 박송의 '조선속기식', 1934년 김용호가 동래고보 교우회지에 '조선어속기법'을, 1935년 강준원이 동아일보에 '조선어속기법신안'으로 각각 연구 발표했으나, 속기학을 완성하지는 못했다.[44]이러한 상황에서도 1919년 중국 상하이에 설립된 대한민국 임시정부의 입법기관인 임시의정원(국회)에서 의회 속기록을 작성한 것이 공식 속기록 중 가장 먼저 기록된 것이다.

1945년 광복 이후, 1946년 남조선과도입법의원과 1948년 제헌국회 개원으로 한글 체계의 속기라는 기록적 과업과 우리말을 순우리식으로 창안된 진정한 의미의 독립 속기의 필요성을 통감하고 한글식 속기 연구에 박차를 가하게 되었다. 1946년 6월 친일 속기인 장기태가 '일파식 우리말속기'를 부분 출판하고, 같은 해 9월 일파식속기사양성소를 설립하면서 프로 속기가 시작되었다.[44] 1948년 이동근의 '동방식속기학', 1989년 9월 류승화의 '한글속기학' 등이 대표적인 창안 속기이다.[44] 그 외 다양한 방향을 제시하는 속기법식들이 있으나 창안과 단순한 속기 형태를 지니는 저술의 구별은 연구해야 할 사항으로, 대표적인 계열 속기로는 일파 계열의 고려법식, 의회법식과 조선 계열의 남천식 등이 있다.[44]

1990년대 초 미국 속기 타자기 헤크닥(Hekdak)을 도입해 한글에 맞게 개조하고 발전된 속기 방식이다. 현재 대표적인 컴퓨터 속기로는 ㈜한국스테노의 CAS 제품군과 ㈜팀벨의 소리자바 제품군이 있다.

3. 종류

속기는 그 방식에 따라 크게 수필 속기와 컴퓨터 속기로 나눌 수 있다.

일본에서 속기라는 개념이 등장한 것은 에도 시대로, 1862년에 출판된 『영화대역수진사전』에 '''shorthand'''의 번역어로 「말을 간략히 하는 서법」, '''stenography'''의 번역어로 「빨리 쓰는 기술」이라고 소개되었다.[4] 1868년 『증보서양사정』(쿠로다 고우지로)에는 「속기술은 근대의 발명이다」라고 소개되었다.[4]

메이지 유신 시기, 서양 문명을 적극적으로 도입하면서 서양의 속기를 일본어로 도입하려는 시도가 많이 이루어졌다.[4] 1875년 마츠시마 고와 하타야마 요시나리가 일본어 속기법 정비에 착수했다.[4] 1881년 「메이지 23년을 기하여 국회를 개설하는 뜻」의 칙령이 발표되면서 국회 의사록 기록의 필요성으로 많은 사람들이 속기법을 고안했다.[4]

1882년 9월 16일 타사토 나오키가 『시사신보』에 그레이엄식을 참고한 '''일본 방청 기록법'''으로 발표하고, 10월 28일 일본 방청 필기법 강습회를 개설하여 타사토식 속기의 지도를 시작했다.[4] 일본에서는 이날을 일본 속기의 시작으로 보고, 같은 날을 공익사단법인 일본 속기 협회가 「속기의 날」로 정했다.[4] 여기서 양성된 속기관으로는 와카바야시 히데조와 사카이 쇼조가 있다.[4] 속기관은 설법, 정담, 연설 등을 속기하는 연습을 반복하고, 강담이나 락고를 속기하는 등 정치와 문화의 담당자로 활약했다.[4]

1890년 제국 의회가 개설되어 의회 속기가 필요한 시대가 되었다.[4] 제국 의회의 귀족원·중의원은 의사 진행 등에 대해 정한 귀족원 규칙, 중의원 규칙에 「의사 속기록은 속기법에 의해 의사를 기록한다」라는 규정을 두어, 의회 개설 직후 제1회 의회부터 발언이 속기 기록되게 되었다.[4]

의회 개설 전후에 정비되고, 쿠로이와 다이와 키요사와 요주 등에 의해 발전한 일본 속기는 모두 타사토식을 기초로 했다.[4] 그중 도쿄 고등 상업에 초빙되었던 영국인 교사 에드워드 간틀렛이 피트맨식을 발전시켜 간틀렛식 일본어 속기법을 고안했다.[4] 타사토식에 비해 쓰기 쉽고 일본어의 발음 체계를 반영한 방식이며, 이 방식을 배운 모리가미 토미오는 1909년 중의원 속기관에 채용되어 타사토식계 일색이었던 의회 속기에 신선한 바람을 불어넣었다.[4]

그 밖에 기본 부호를 단선으로 한 다케다식이나, 그것을 더욱 발전시킨 나카네식, 나아가 이시무라식이 등장했다.[4] 도입기는 영국의 정원 기하파를 중심으로 되었지만, 다이쇼 시대가 되면 독일의 초서파를 참고한 방법이 탄생했다.[4] 모리 타카노리는 독일 유학 중 오스트리아의 파울만식을 참고하여 모리식을 발표했다.[4] 1942년에는 중의원식 표준 부호가 정해졌다.[4]

국회 양원 규칙에서도 의사는 속기로 기록하는 것이 정해져 있다(중의원 규칙 201조, 참의원 규칙 156조).[45] 초기 국회에서는 의사록 작성은 속기만으로 이루어졌지만, 1951년 2월 8일 참의원 노동 위원회에서 테이프 레코더가 도입되어 채용 테스트가 실시되었다.[46] 2006년에는 각원 독자적으로 설치되어 있던 속기관 양성소가 폐지되었다.[46]

회의록 작성의 IT화가 진행되어, 손글씨 속기는 본회의와 예산 위원회 등을 남기고, 그 이외의 회의에서는 참의원에서는 2008년부터 담당 직원이 모니터로 음성과 영상을 확인하여 퍼스널 컴퓨터 입력하는 방식, 중의원에서는 2011년부터 음성 인식 시스템이 도입되었다.[47] 속기관 교대를 알리기 위해 5분마다 울리는 시계가 속기관석에 설치되어 있지만,[48] 속기가 폐지된 후에도 시계는 남아 5분마다 울리고 있다.[49] 2023년 11월 28일, 참의원 의원 운영 위원회 이사회는 참의원 본회의장 등에서의 속기관을 폐지하는 것을 결정하고,[50] 다음 해인 2024년 2월 18일을 기하여 134년 역사에 종지부를 찍었다.[51] 지방 의회에서도 2010년도까지 24개 도도부현 의회에서 손글씨 속기가 폐지되었다.[47]

1833년 브레보(Brevo)식을 응용하여 고안된 것으로, 악보에서 일반적으로 사용되는 오선보 대신 구선보를 사용한다.[4]

한국에서는 1909년 박여일이 발표한 『조선속기법』이 한국어 속기의 시작으로 여겨지지만, 당시 미국 거주 한국인을 대상으로 했기 때문에 보급되지 못했다.[4] 1925년 방익환, 이원상이 공동 발표한 『조선어속기법』이 한국에서의 속기법으로 알려져 있으나, 1934년 출판된 『일본속기 50년』에 1920년 6월 조선어속기법이 창시되었다는 보도가 있었다는 기록이 있다.[4] 따라서 이것이 현재 알려진 조선어속기법을 의미하는지, 아니면 그 이전에 다른 속기법이 고안되었는지는 확실하지 않다.[4] 광복 이후에는 많은 속기법이 고안되어 현재에 이르고 있다.[4]

3. 1. 수필 속기

1946년 6월 친일 속기인 일파 장기태가 다선자미문자를 기본으로 한글 자모와 소리 변화에 따르는 복잡한 현상을 변자, 실용약자, 음절약자로 구성하는 실용적인 '일파식 우리말속기'를 부분 출판하고, 같은 해 9월 일파식속기사양성소를 설립하면서 프로 속기가 시작되었다.[4] 1948년 다선자두문자를 바탕으로 해방속기를 저술하고 동방속기전문학관을 설립해 후진 양성에 노력한 일본어 속기사 출신 이동근의 '동방식속기학', 1989년 9월 일음일필의 동선속기문자를 최초로 창안하고 국내에 속기를 널리 전파한 하림 류승화의 '한글속기학' 등이 대표적인 창안속기이다.[4] 그 외 다양한 방향을 제시하는 속기법식들이 있으나 창안과 단순한 속기 형태를 지니는 저술의 구별은 연구해야 할 사항으로, 대표적인 계열속기로는 일파계열의 고려법식, 의회법식과 조선계열의 남천식 등이 있다.[4]3. 2. 컴퓨터 속기

현재의 대표적인 컴퓨터 속기로는 ㈜한국스테노의 CAS 제품군과 ㈜팀벨의 소리자바 제품군이 있다.[45]4. 속기 방식의 분류

속기 방식은 크게 기호 형태와 모음 표기 방식에 따라 분류할 수 있다.

기호 형태에 따른 분류로는 일본에서 사용되는 다사식, 참의원식, 중의원식, 쿠마자키식, 나카네식, 초나카네식, 이시무라식, 와세다식, 고쿠지식, 야마네식, V식, 사타케식, 모리타식, 타케다식 등이 있다. 이들 방식은 가나를 표기하는 기본 부호 설계 이론에 따라 복획파, 단획파, 절충파로 나뉜다.

모음 표기 방식에 따른 분류로는 알파벳식, 혼합 알파벳식, 아브자드식, 표시 아브자드식, 위치 아브자드식, 아부기다식, 혼합 아부기다식 등이 있으며, 각 방식에 해당하는 속기 시스템의 예시가 존재한다.

한국어 속기는 방식에 관계없이 대부분 자음, 유성음·반유성음, 장음, 겹자음, 조사, 생략 등의 부호로 구성된다. 특히, 음의 생략과 단어의 생략은 한국어의 특징을 반영하여 속기의 효율성을 높이는 중요한 요소이다.

4. 1. 기호 형태에 따른 분류

기본 기호에 문자 대신 음성 기능을 가진 도형을 사용하는 방법을 말한다. 히라가나, 가타카나를 사용하는 것은 문자식이라고도 불린다.

- 다사식 (田鎖式)

- 다사 츠나키(田鎖綱紀)가 1882년에 발표한 방식. 최초로 실용화되었다. 피트먼식의 아종인 미국의 그레이엄식을 일본어에 적용한 방식이다.

- 참의원식 (参議院式)

- 귀족원 속기사 연습소에서 지도된 귀족원식이 기원이다. 전후(戦後), 귀족원이 폐지되고 참의원이 설립되면서 참의원 사무국이 이를 계승하여 참의원식으로 명칭이 변경되었다. 참의원 속기사 양성소에서 더욱 개량되었다. 복획파에서 절충파를 거쳐 단획파에 이르렀지만, 다시 절충파로 돌아왔다. 2004년 9월 참의원 속기사 양성소는 양성 중지를 공표했고, 2006년 12월에 폐쇄되었다.

- 중의원식 (衆議院式)

- 다사식을 단획식으로 개량한 방법. 토모노 시게사부로(友野茂三郎), 니시키로 히데오(西来路秀男) 등이 개량에 노력했다. 2004년 10월, 훈련생 신규 모집이 중지되었다.

- 쿠마자키식 (熊崎式)

- 쿠마자키 켄오(熊﨑健翁)(켄이치로)가 1906년에 발표했다.

- 나카네식 (中根式)

- 나카네 마사치카(中根正親)가 1914년에 발표하고, 나카네 마사요(中根正世)가 보급했다. 단획파로 학습성이 좋다.

- 초나카네식 (超中根式)

- 나카네 마사치카의 문하생인 모리 타쿠아키(森卓明)가 발표했다. 후에 초나카네식 표상속기법, 현대국어표상법으로 명칭을 바꾸었다. 미국의 크로스식의 영향을 강하게 받았다.

- 이시무라식 (石村式)

- 이시무라 요시유키(石村禧行)(젠사)가 발표했다.

- 고쿠지식 (国字式)

- 고쿠지 쓰네히로(国字常弘)가 1931년에 발표했다. 나카네식을 순수 단획식으로 개량했다.

- 야마네식 (山根式)

- 야마네 유지가 1951년에 발표했다.

- V식 (V式)

- 오다니 마사카츠(小谷征勝)가 개발했다. 원래는 오다니식, SVSD식 등으로 불렸다.

- 사타케식 (佐竹式)

- 사타케 코헤이(佐竹康平)가 와세다식을 개량했다(1958년).

- 모리타식 (森田式)

- 모리타 쇼조(森田章三)가 발표했다.

- 타케다식 (武田式)

- 타케다 치요사부로(武田千代三郎)가 발표했다.

일본의 속기 방식은 가나에 대응하는 기본 부호의 설계 이론에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

- 단획파: 가나 모두의 표기를 한 개의 직선·곡선의 방향·길이 등의 차이로 표기한다.

- 나카네식

- 야마네식

- V식

- 이시무라식

- 절충파: 복획파의 특징을 남기면서 가나의 표기를 부분적으로 단획화했다.

- 와세다식

- 사타케식

- 쿠마자키식

- 모리타식

한국어는 방식의 차이에 관계없이, 대부분 다음과 같은 부호로 구성된다.

- 자음: 한국어의 자음에 해당하는 부호로 기본 문자라고 부른다. 유성음이나 반유성음을 여기에 포함하는 경우도 있다.

- 유성음·반유성음: “ㄱ, ㄲ, ㅋ” 등과 같이 기본 자음에 추가적인 표기를 하는 경우.

- 장음: “아아”, “이이”, “우우”, “에에”, “오오” 등. 현대 한국어 표기법에서는 “오오”와 같은 장음을 “오”로 표기하는 경우가 많지만, 속기 부호에서는 이러한 처리를 하지 않는다.

- 겹자음: “냔”, “녈”, “뉠” 등과 같이 두 개의 자음이 결합된 소리. 장음을 포함하는 방식도 있다.

- 조사: “~는”, “~가”, “~을”, “~이”, “~에”, “~와” 등, 한국어의 조사에 해당하며, 기본 문자와는 다른 부호가 할당된다.

- 생략

- 음의 생략: 한국어에서 자주 사용되는 특정 음의 기본 문자 부호 표기를 생략한다. “ㄴ”, “ㅇ”, “ㄹ”, “ㄱ”, “ㅈ” 등.

- 단어의 생략: 한국어에서 자주 사용되는 단어(“~하다”, “~했”, “~이다”, “~입니다”, “~하게 하다”, “즉”, “그러나”, “당신”, “나”, “한국”, “미국” 등)를 생략한다. 이러한 생략에는 다음과 같은 종류가 있다.

- 특정 기호를 할당한 것.

- 기본 문자의 위치나 크기를 바꾼 것을 할당한 것.

- 단어에 포함된 두 개 이상의 음의 기본 문자를 결합한 것.

- 바로 앞의 선에 추가하는 것.

4. 2. 모음 표기 방식에 따른 분류

속기 시스템은 모음 표기 방식에 따라 다음과 같이 분류된다.- 알파벳식: 자음 기호와 다르지 않은 "일반적인" 모음 기호로 표기한다. (예: 그레그 속기, 듀플로얀 속기)[29]

- 혼합 알파벳식: 모음과 자음을 서로 다른 종류의 선으로 표기한다. (예: 독일어용 아렌즈(Arends) 시스템, 멜린의 스웨덴어 속기)[29]

- 아브자드식: 처음이나 끝 모음을 나타내는 표시를 제외하고 개별 모음을 전혀 표기하지 않는다. (예: 테일러 속기)[29]

- 표시 아브자드식: 자음 기호 주위에 붙이는 별개의 기호(점, 짧은 선 등)를 사용하여 모음을 표기한다.[29]

- 위치 아브자드식: 줄과의 관계에서 단어의 높이로 처음 모음을 표기하고, 그 이후 모음은 반드시 표기하지 않는다. (예: 피트먼 속기 - 선택적으로 다른 모음을 별개의 부호로 표기할 수 있다)[29]

- 아부기다식: 자음은 방향으로 나타내고 모음은 선의 모양으로 표기한다. (예: 보이드 속기)[29]

- 혼합 아부기다식: 다음 자음 기호로 이어지는 선의 폭, 앞선 기호와 관련된 다음 자음 기호의 높이, 다음 자음 기호의 선의 굵기로 모음을 표기한다. (예: 대부분의 독일어 속기 시스템)[29]

5. 한국의 속기

한국어 속기는 1945년 광복을 기점으로 이전의 아마추어(비전문) 속기와 이후의 프로(전문) 속기로 나뉜다. 속기의 완성도, 전문성, 창의성, 독창성에 따라 창안 속기와 계열 속기로 구분된다.

기록에 의하면, 1909년 박여일이 하와이 한인 거류민이 간행하는 한국어 신문 신한일보에 조선속기법의 초보 이론을 발표한 것이 한국어 속기의 시초이다. 그러나 이는 미국 거주 한국인을 대상으로 했기 때문에 널리 보급되지는 못했다.[52] 국내에서는 1920년 5월 방익환이 매일신보에 '조선문의 속기술'을 처음 발표하였다. 이후, 1922년 김두봉이 깁더조선말본의 부록에 '날젹'을 발표하는 등 여러 학자들이 속기법을 연구, 발표했지만 속기학을 완성하지는 못했다.

이러한 상황에서도 1919년 중국 상하이에 설립된 대한민국 임시정부의 입법기관인 대한민국 임시의정원(국회)에서는 의회 속기록을 작성했다.

8.15 광복 이후, 1946년 남조선과도입법의원과 1948년 제헌 국회 개원으로 한글 체계의 속기라는 기록적 과업과 우리말을 순우리식으로 창안된 진정한 의미의 독립 속기의 필요성이 대두되었다. 1946년 6월, 친일 속기인 장기태가 '일파식 우리말속기'를 부분 출판하고, 동년 9월 일파식속기사양성소를 설립하면서 프로 속기가 시작되었다. 1948년 이동근의 '동방식속기학', 1989년 류승화의 '한글속기학' 등이 대표적인 창안 속기이다. 그 외 다양한 속기법들이 존재하며, 대표적인 계열 속기로는 일파 계열의 고려법식, 의회법식과 조선 계열의 남천식 등이 있다.

5. 1. 속기 자격증

한국에서는 국가공인 한글속기 자격증 시험이 시행되고 있다. 1급, 2급, 3급으로 나뉘며, 낭독 속도와 정확도에 따라 급수가 결정된다. 한글속기 자격증은 국가기술자격증으로서, 나이와 성별의 제한 없이 속기 키보드를 지참하면 누구나 응시할 수 있다. 시험은 1년에 2번 상반기와 하반기로 나뉘어 실시된다. 5분간 낭독을 듣고 띄어쓰기나 특수 부호를 감안하지 않고 받아친 뒤 수정 과정 없이 즉시 제출하는 방식으로 이루어진다. 시험 당 '논설체'와 '연설체' 두 과목을 응시하여 각 낭독마다 90% 이상의 정확도를 달성하면 합격이다.[1]5. 2. 속기사 및 취업 분야

속기사는 다양한 분야에서 활동하며, 크게 공공 분야와 민간 분야로 나눌 수 있다.공공 분야:

- 속기공무원: 국회, 의회, 법원, 검찰 등 국가기관에서 속기 공무원으로 일한다. 매년 채용 공고가 나온다.

- 관공서 및 군무원: 정부기관, 관공서, 각종 위원회, 공사, 군무원, 경찰 등에서 정규직 또는 무기계약직 공무원으로 일한다.

민간 분야:

- 실시간 자막방송: 장애인차별금지법 시행으로 수요가 증가하고 있다.

- 학습지원: 청각 장애 학생의 고등교육 기회 확대를 위해 학교별 장애학생지원센터를 통해 학습 지원을 한다.

- 데이터전문: 인공지능(AI) 관련 학습 데이터를 만들고 현장에 구축하는 업무를 수행한다.

- 라이브콘텐츠: 방송, 유튜브, OTT와 같은 라이브 콘텐츠 플랫폼에서 실시간 자막을 생성한다.

- 속기 사무소: 사무소 창업 후 녹취록, 회의록, 현장 속기 등의 업무를 수행한다.

- 소리바로(soribaro) 속기사: 소리바로 플랫폼의 전담 속기사로 녹취록, 회의록, VOD 자막, 영문 속기 등의 업무를 수행한다. 한국AI속기사협회 정회원만 취업 가능하다.

- 소리바로: 전문 속기사에게 안심하고 의뢰할 수 있는 국내 최초 속기록 전문 보안 플랫폼으로 AI와 인간이 협업하여 음성 기록 서비스를 제공한다.

6. 미래 전망

인공지능(AI) 기술의 발전과 함께 속기 기술도 더욱 발전할 것으로 예상된다. 특히 음성 인식 기술과 결합하여 더욱 빠르고 정확한 속기가 가능해질 것이다.

장애인차별금지법 시행으로 실시간 자막방송의 전망이 밝으며, 청각 장애 학생의 고등 교육 기회 확대를 위한 학습 지원도 이루어지고 있다. 이에 따라 속기 기술은 다양한 분야에서 활용이 확대될 것으로 보이며, 속기사의 역할 또한 중요해질 것이다.

속기사는 다음과 같은 다양한 분야에서 활동할 수 있다.

- 공공 부문:

- 국회, 의회, 검찰, 법원, 경찰 등 국가기관 속기공무원 (매년 채용)

- 정부기관, 관공서, 각종 위원회, 공사, 군무원, 경찰 (정규직/무기계약직 공무원)

- 미디어 부문:

- 방송, 유튜브, OTT 등 라이브 콘텐츠 플랫폼에서 실시간 자막 생성 (소리자바 웹포스 프로그램으로 원격 업무 가능)

- 데이터 전문: 인공지능(AI) 관련 학습 데이터 구축

- 교육 부문: 학교 내 장애학생지원센터를 통한 청각 장애 학생 학습 지원

- 민간 부문:

- 속기 사무소 창업 (녹취록, 회의록, 현장 속기 등)

- 소리바로 플랫폼 전담 속기사 (녹취록, 회의록, VOD 자막, 영문 속기 등, 한국AI속기사협회 정회원 대상)

참조

[1]

논문

"All the World Writes Short Hand": The Phenomenon of Shorthand in Seventeenth-Century England

[2]

서적

The diary of Samuel Pepys: a new and complete transcription

https://books.google[...]

Bell & Hyman

[3]

웹사이트

The acropolis stone, the earliest example of shorthand

https://www.historyo[...]

2023-10-24

[4]

웹사이트

Apprenticeship to a Shorthand Writer

https://papyri.info/[...]

2021-12-07

[5]

블로그

(原创)漢語速記的發展及三個高潮的出現

https://web.archive.[...]

2016-03-04

[6]

웹사이트

中国速记的发展简史

https://web.archive.[...]

2009-11-12

[7]

웹사이트

迎接中国速记110年(颜廷超)

https://web.archive.[...]

2010-12-28

[8]

블로그

教授弋乂_新浪博客

http://blog.sina.com[...]

[9]

서적

Notes and records of the Royal Society, Volume 18, Issue 1

Royal Society

[10]

논문

Secret Writing and the Popish Plot: Deciphering the Shorthand of Sir George Treby

[11]

뉴스

New World's Record for Shorthand Speed

https://timesmachine[...]

1922-12-30

[12]

웹사이트

Guide to the John Robert Gregg Papers

https://web.archive.[...]

New York Public Library

2011-07-27

[13]

웹사이트

Script phonography

https://archive.org/[...]

[14]

저널

The Cosmotype

https://www.abebooks[...]

2022-11-08

[15]

서적

The Cosmotype: devoted to that which will entertain usefully, instruct, and improve humanity

https://www.nypl.org[...]

[16]

서적

The Bibliography of Shorthand

https://worldcat.org[...]

I. Pitman & Sons

[17]

서적

Graham's Business Shorthand. An Arrangement of Graham's Standard or American Phonography for High and Commercial Schools

Andrew J. Graham & Co

[18]

뉴스

Presidential Papers Snarl Began in 1797

1974-01-21

[19]

뉴스

People

https://content.time[...]

1960-02-08

[20]

웹사이트

Pitman Shorthand

https://web.archive.[...]

Homestead

[21]

웹사이트

Shorthand Education in Japan - 47th Intersteno Congress, Beijing 2009

https://www.interste[...]

2009-08-16

[22]

웹사이트

Housiki

https://web.archive.[...]

Okoshi Yasu

[23]

웹사이트

速記文字文例

https://web.archive.[...]

[24]

웹사이트

Sokkidou

https://web.archive.[...]

OCN

[25]

웹사이트

Sokkidou

https://web.archive.[...]

OCN

[26]

웹사이트

Steno

https://web.archive.[...]

Nifty

[27]

논문

Japanese Shorthand and Sokkibon

Sophia University

[28]

웹사이트

Proposal to include Duployan script and Shorthand Format Controls in UCS

https://www.unicode.[...]

ISO/IEC JTC1/SC2/WG2

2010-09-24

[29]

웹사이트

The Joy of Pitman Shorthand

http://pitmanshortha[...]

[30]

서적

Sketches of Representative Women of New England

New England Historical Publishing Company

1904

[31]

서적

A manual of current shorthand orthographic and phonetic by Henry Sweet

Clarendon

[32]

서적

La sténographie Duployé adaptée aux langues des sauvages de la Baie d'Hudson, des Postes Moose Factory, de New Post, d'Albany, de Waswanipi & de Mékiskan, Amérique du Nord / [between 1889 and 1895]

[33]

서적

Cross's eclectic short-hand: a new system, adapted both to general use and to verbatim reporting

Chicago, S.C. Griggs and Co. [1878]

[34]

서적

Stenography, or, Universal European shorthand (on Gabelsberger's principles) : as already introduced in Germany, Denmark, Sweden, Norway, Russia, Greece, Italy &c

Dresden

[35]

서적

Umlernbuch auf die deutsche Einheitskurzschrift : Für Gabelsbergersche Stenographen

Eigenverl

[36]

서적

Gregg shorthand dictionary

Gregg Pub. Co

[37]

서적

Munson's system of phonography. The phrase-book of practical phonography, containing a list of useful phrases, printed in phonographic outlines; a complete and thorough treatise on the art of phraseography etc

New York, J.E. Munson

[38]

서적

Personal shorthand

National Book Co

[39]

서적

Pitman shorthand

Toronto

[40]

서적

Speedwriting, the natural shorthand

Brief English systems, inc.

[41]

서적

Teeline: a method of fast writing

London, Heinemann Educational

[42]

서적

Biography of the father of stenography, Marcus Tullius Tiro. Together with the Latin letter, "De notis," concerning the origin of shorthand

Brooklyn, N.Y

[43]

웹사이트

合格すると {{!}} 公益社団法人 日本速記協会

https://sokki.or.jp/[...]

2024-06-18

[44]

서적

『罪と罰』ノート

平凡社

[45]

학술지

国会議録について

https://doi.org/10.2[...]

大学図書館研究編集委員会

2021-12-09

[46]

웹아카이브

<あのころ>国会に初の録音機 参院委員会で採用テスト | 共同通信

https://web.archive.[...]

2021-02-07 # 추정 날짜. 원본 URL이 사라져서 정확한 날짜를 알 수 없음.

[47]

웹아카이브

手書き速記、国会や地方議会でも廃止の波 - 産経WEST

https://web.archive.[...]

2021-05-09 # 추정 날짜. 원본 URL이 사라져서 정확한 날짜를 알 수 없음.

[48]

웹사이트

国会支える「最後の速記者」たち 論戦の舞台裏、光る職人技【政界Web】 :時事ドットコム

https://www.jiji.com[...]

2023-02-12

[49]

웹사이트

https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1596100911612407808

https://twitter.com/[...]

2023-02-12

[50]

뉴스

参院、速記者の廃止決定 人材の減少踏まえ

https://www.47news.j[...]

共同通信

2023-11-28

[51]

웹사이트

参院「手書き速記」が134年の歴史に幕 速記者は「一抹の寂しさが」(全文)

https://www.dailyshi[...]

2024-02-18

[52]

웹사이트

学校法人川口学園〔キャリア短大と医療秘書、介護、鍼灸、速記の専門学校〕

http://www.kawaguchi[...]

2024-06-18

[53]

웹사이트

日本人が読み書きできない日本語!?「早稲田式速記」の文化、絶やさない

https://yab.yomiuri.[...]

読売新聞

2017-07-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com