전륜성왕

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전륜성왕은 '윤보를 돌리는 성군'을 뜻하는 이상적인 군주 개념으로, 불교, 자이나교, 힌두교 등에서 나타난다. 불교 경전에서는 부처와 같은 32서상을 지니고 '법'의 힘으로 사해를 정복하는 존재로 묘사되며, 금륜왕, 은륜왕, 동륜왕, 철륜왕의 네 종류로 구분된다. 전륜성왕은 7보와 4신덕을 갖추고 법에 의지하여 통치하며, 수명이 다하면 왕위를 물려주고 출가한다. 인도 역사에서는 마우리아 제국의 아소카가 전륜성왕 관념의 영향을 받은 사례로 꼽히며, 한국사에서는 신라 진흥왕이 전륜성왕을 지향했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 원시불교 - 아누룻다

아누룻다는 석가모니의 사촌이자 제자로, 석가족 왕자 출신으로 출가하여 불면불휴의 수행 끝에 천안통을 얻었고 붓다의 마지막 포교 여행에 동행했으며 앙굿따라 니까야를 보관하고 150세에 입적했다. - 원시불교 - 라훌라

라훌라는 석가모니의 아들로, 그의 이름에는 다양한 유래 설이 있으며, 출가 후 최초의 사미가 되어 사리불에게 가르침을 받으며 수행에 정진하여 '밀행 제일' 또는 '학습 제일'로 칭송받았다. - 티베트 불교 - 즉신성불

즉신성불은 일본 수험도에서 비롯된 불교 수행법으로, 승려들이 엄격한 식이요법과 고행을 통해 미라 상태로 몸을 만들어 단 한 번의 생애에서 깨달음을 얻고자 했던 수행 방식이다. - 티베트 불교 - 쿤둔

《쿤둔》은 1937년부터 1959년까지의 티베트를 배경으로 제14대 달라이 라마의 생애를 다룬 영화이며, 마틴 스콜세지가 감독하고 디즈니가 제작했으나 중국 공산당의 압력으로 상영에 제약이 있었다. - 불교의 칭호 - 부처

부처는 '깨달은 자'를 뜻하는 말로, 불교에서는 고통의 소멸의 길을 찾고 더 이상 배울 필요가 없는 경지에 이른 존재를 가리키며, 부처의 본성과 성불 과정에 대한 견해는 불교 종파에 따라 다양하게 해석된다. - 불교의 칭호 - 선사

선사는 불교에서 수행 승려에 대한 존칭으로, 특히 선 수행을 통해 높은 경지에 이른 승려를 지칭하며, 선종의 스승이나 전법을 인정하는 의미로 사용되기도 한다.

2. 어원

차크라바르틴이라는 말을 직역하면 '윤보(輪寶)를 돌리는 성군'이지만, '수레바퀴'를 '왕권(王權)'과 연관지어 해석하는 관념이 구체적으로 어디서 기원한 것인지에 대해서는 정설이 없다. 몇 가지 설을 들어보면

등이 있다.

분명한 것은 이 '윤보'는 차크라바르틴이라는 이상적인 군주의 '무한한 통치권'을 상징한다는 것이다. 이미 베다 시대(기원전 2000년경) 중반 이후, 바퀴를 왕권의 상징으로 여기는 관념이 인도 세계에 존재하고 있었는데 차크라바르틴이라는 개념도 그 연장선상에 놓여있다고 할 수 있다. 이 관념은 브라만교로도 계승되었지만, 분명하게 그 개념이 형성된 것은 불교나 자이나교(당시 인도에서는 '비정통파'로 분류되던)에서였다.[16] 이후 차크라바르틴에 관한 기술은 《전륜성왕사자후경》이나 《대선견왕경》 등의 불교 경전 여기저기서 등장한다.

3. 등장 배경

석가모니가 생존하던 기원전 6세기에서 5세기경 인도 사회는 기존의 씨족 공동체 사회가 해체되고 정치, 경제, 문화의 중심지인 '도시'를 중심으로 한 도시국가가 성립되고 있었다. 통합이 추진되면서 기존의 부족이나 도시국가를 초월하는 '세계 제국'으로의 발전을 모색하는 과정에서 세계를 다스리는 신화적이고 이상적인 의미의 제왕, 즉 차크라바르틴 관념이 등장하게 되었다.

브라만이 제창한 왕권신수설과는 달리 국가계약설의 이념을 제시했던 불교는 국가의 '왕권'에 대한 관념의 바탕을 인간에 두고, 브라만교에서 강조한 신분 제도의 강조보다는 '법(다르마)'으로 대표되는 민주적인 방법으로 사회질서를 확립하고 나라를 다스린다는, 오늘날의 '공화국'과 비슷한 형태의 정치체 원칙을 강조하였다.[17] 하지만 이러한 '공화국' 형태의 국가들이 점차 '군주국' 형태의 국가에 밀려 통합되면서 왕권은 점점 전제화되고, 계약설적 관점을 강조한 불교의 통치자관도 수정이 불가피해졌음이 지적된다. 기존의 교리와 현실 사이의 내재적인 일관성을 유지할 수 있는 군주상을 모색하는 과정에서 차크라바르틴 사상이 채택되었던 것이다.[18] 이후 차크라바르틴 관념은 힌두교나 자이나교에도 등장하게 되었다.

4. 불교

불교 경전에 나타난 차크라바르틴(전륜성왕)에 대한 관념은 다음과 같다.

세계는 번영과 쇠퇴를 반복하는데, '번영기'에는 인간의 수명이 8만 년까지 늘어나지만, 점차 덕이 사라지면서 '암흑기'에는 10년밖에 되지 않는다. 이후 인간의 덕이 회복되면서 다시 '번영기'를 맞이하는데, 전륜성왕은 바로 이 '번영기'에 전생의 선업으로 인해 나타난다. 붓다와 마찬가지로 32서상(瑞相)을 지니며, 무력이 아닌 '법(法)'의 힘으로 사해(四海)의 대지를 정복한다.[18]

전륜성왕에는 금륜왕(金輪王), 은륜왕(銀輪王), 동륜왕(銅輪王), 철륜왕(鐵輪王)의 네 종류가 있다. 철륜왕은 철로 된 윤보(수레바퀴)를 가지고 전쟁을 통해 하나의 주(洲)를 지배한다. 동륜왕은 구리 윤보로 두 개의 주를, 은륜왕은 은 윤보로 세 개의 주를 지배한다. 가장 높은 금륜왕은 금 윤보로 모든 왕들이 스스로 귀복하게 하여 네 개의 주 모두(대체로 히말라야에서 인도양에 이르는 지역)를 지배한다.[15]

불교의 정법(다르마)은 백성뿐만 아니라 자연 질서까지 조절하고 온 우주를 지배하는 힘으로 설명된다. 왕이 정법을 따르지 않으면 가뭄, 홍수, 기근, 질병, 전쟁 등의 재난이 닥친다고 한다. 불교 경전의 정법 이념과 브라만교 경전의 제국적 전설이 융합된 것이 차크라바르틴 이념의 기본 체계가 되었다.[19]

전륜성왕은 수명이 다하기 전 왕궁 위에 놓아둔 수레바퀴가 떨어지는 것을 보고 왕위를 물려준 뒤 출가한다. 출가 후 7일이 지나면 수레바퀴는 홀연히 사라지는데, 이는 수레바퀴가 조상 대대로 내려오는 물건이 아니라 국왕 자신의 '공덕'으로 주어지는 것이기 때문이다. 새로 즉위한 왕이 법에 따른 통치를 행하면, 만월의 밤에 수레바퀴는 다시 공중에 나타난다. 전륜성왕이 출가하지 않고 재위하다 죽으면, 백성들은 부처의 시신처럼 정중히 다루고 유골은 큰 탑에 모신다. 전륜성왕의 시대가 끝나면 세상은 다시 '암흑기'로 접어든다.

불교 군주제도 참고

불교 연대기에 따르면, 부처는 소년 자야에게 그가 모래를 제공한 관대함의 결과로 다음 생에 전륜성왕 황제가 될 것이라고 말했다. 그리고 그 소년은 다음 생에 아소카로 태어났다.[9]

초기 불교 미술에는 30개 이상의 묘사가 있으며, 모두 데칸에서 나왔다. 대부분의 전륜성왕 황제는 "제국의 제스처"를 사용하는데, 이는 황제가 "왼손을 가슴에 쥐고 오른손을 위로 뻗는" 모습이다. 그는 윤보 바퀴, 국가 코끼리, 군마, "밤에 그의 군대의 길을 밝힐 수 있을 정도로 빛나는 팔각형 보석", 황후, 국방부 장관 및 재무부 장관의 일곱 가지 속성에 둘러싸여 있다.[14]

4. 1. 전륜성왕의 일곱 보물과 네 가지 신령한 덕

《잡아함경(雜阿含經)》에서는 전륜성왕이 7보(寶)와 4신덕(神德)을 갖추고 있다고 설명한다. 7보는 다음과 같다.

4신덕(神德)은 네 가지 신령한 덕으로, 다음과 같다.

- 아름답고 단정한 용모

- 오래 살며 일찍 죽지 않는 것

- 건강한 심신(心身)

- 충분한 재산

《잡아함경》의 '일곱 보물과 네 가지 신덕'이라는 표현은 점차 《장아함경》의 '4주(洲)의 왕', '4변의 정복자', '여법한 법왕'이라는 정형화된 문구로 표현된다. 비교적 성립 시기가 늦은 불전일수록 반영된 세계관은 더욱 확장되어 그 개념도 복잡하고 다양하게 진화된 양상을 보이는데, 이는 대표적인 전륜성왕으로 꼽히는 아소카라는 구체적인 인도의 역사적 경험이 결정적인 역할을 했을 것으로 보인다.[20]

5. 자이나교

시간의 바퀴의 반주기 동안 12명의 차크라바르틴을 포함한 63명의 살라카푸루샤 또는 63명의 저명한 인물이 정기적으로 나타난다.[12] 자이나교 우주론 또는 전설적인 역사는 기본적으로 이러한 저명한 인물들의 행적을 모은 것이다. 자이나교 우주론에 따르면, 차크라바르틴은 "보편적인 군주" 또는 "세계 정복자"이다. 금색 피부를 가진 그들은 모두 "카샤파" 고트라에 속했다. 차크라바르틴의 어머니는 잉태 시점에 몇 가지 꿈을 꾼다. 차크라바르틴은 32가지 주요 탁월함의 징표와 많은 부차적인 탁월함의 징표를 갖춘 이상적인 인간으로 간주된다.

자이나교에 따른 ''아바사르피니''의 12명의 차크라바르틴 목록은 다음과 같다.[8]

자이나교에서 차크라바르틴 삼랏은 ''사프타라트나'', 즉 "7개의 보석"을 소유하는 것으로 특징지어졌다.

- 라트나-차크라 (목표물을 놓치지 않는 기적적인 다이아몬드 톱니 원반)

- 황후

- 신성한 보석

- 엄청난 부

- 전차로 구성된 거대한 군대

- 거대한 기병대

- 거대한 코끼리 군대

일부 목록에는 "총리"와 "아들"을 추가하여 나바라트나 또는 "9개의 보석"이 언급되어 있다.

6. 힌두교

전설에 따르면 "비슈누는 차크라의 형태로, 보편적 주권을 얻고자 하는 왕들의 숭배 대상이었다"는 바가바타 푸라나와 관련된 개념으로, 굽타 시대부터 종교적 인가를 받았으며,[5] 차크라바르틴 개념으로 이어졌다. 북인도와 남인도 모두 차크라바르틴의 예는 비교적 적다.

두샤얀타와 샤쿤탈라의 아들인 바라타는 일부 전설에 따르면 '차크라바르틴 삼라지'라는 칭호를 받았다. 같은 이름의 또 다른 황제는 리샤바의 아들로, '차크라바르틴'이라는 칭호를 받았다.

남인도에서 팔라바 시대는 심하비슈누(575–900 CE)를 시작으로 기념비 건설, 알바르와 나야나르의 박티 종파 설립, 산스크리트 학습을 위한 농촌 브라만교 기관의 번성, 다양한 민족이 거주하는 영토에 대한 황제 모델인 '차크라바르틴'의 확립을 통해 남인도 사회의 과도기적 단계를 거쳤다. 이는 각자 고유한 문화를 가진, 부족 추장 아래 영토별로 분할된 사람들의 팔라바 이전 시대를 종식시켰다.[6] 팔라바 시대는 '샤스트라'에 의해 명령된 의례적 순결에 기반한 계급적 관계를 찬양했다.[7] 버턴은 '차크라바틴' 모델과 '크샤트리아' 모델을 구별하며, 크샤트리아를 지역 기반의 전사로 비유하며 의례적 지위가 '브라만'과 공유할 정도로 충분히 높다고 본다. 또한 남인도에서는 크샤트리아 모델이 등장하지 않았다고 말한다.[7] 버턴에 따르면, 남인도는 결정적인 세속적 권위가 '크샤트리아'에게 부여된 인도-아리아 '바르나' 조직 사회를 알고 있었지만, 팔라바, 촐라 및 비자야나가라를 제외하고는 '차크라바르틴' 지위를 주장하는 전사 가문은 북부 전사 집단의 명망 있는 친족 연계 조직을 거의 달성하지 못했다.[7]

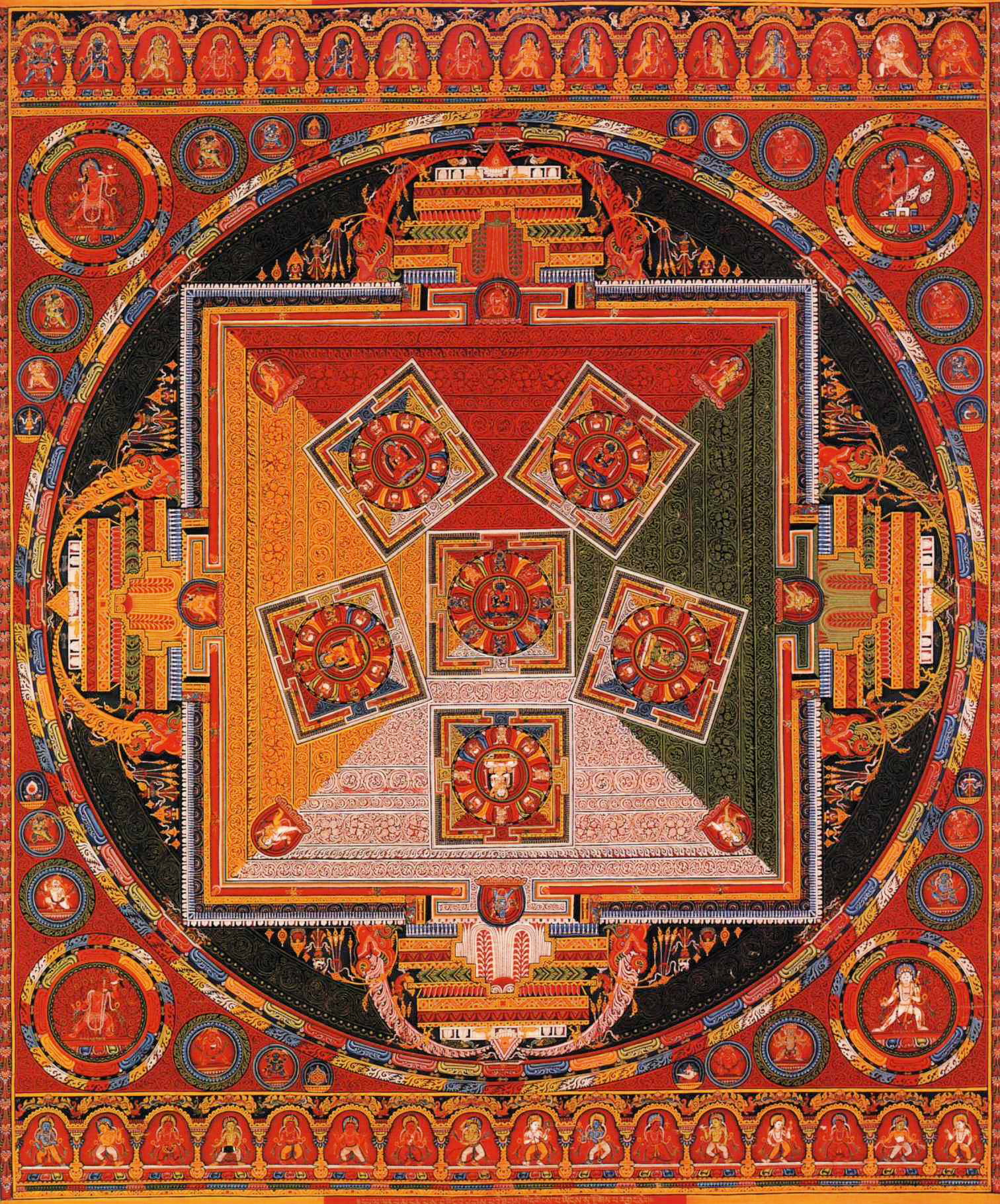

전륜성왕은 [륜보](輪寶)를 굴린다고 여겨지지만, 그것이 어떤 기원을 가지는지는 정설이 없다. 기원론으로는 인드라 신의 힘을 상징하는 전차의 바퀴라는 설, 세계를 비추는 둥근 해(태양)라는 설, 혹은 둥근 형태의 무기인 차크람이라는 설, 만다라를 나타낸다는 설도 있다.

이 륜보는 이상적인 왕인 전륜성왕의 무한한 통치권의 상징이었다. 베다 시대(기원전 2천년기) 중반 이후부터 바퀴를 왕권의 상징으로 삼는 관념은 인도 세계에 존재했고, 전륜성왕의 개념도 그 연장선상에 있는 것이다. 브라만교에서도 이 관념은 계승되었다.

7. 실제 역사에서의 전륜성왕 관념

인도의 역사에서 전륜성왕 관념이 실제 정치에 영향을 준 사례로 가장 먼저 마우리아 제국의 황제인 아소카를 꼽는다. 다만 전륜성왕의 관념과 아소카의 '다르마의 정치'가 어떤 관계에 있었는지는 분명히 정의하기 어렵다. '법(다르마)에 의한 통치'라는 아소카의 이상은 불교 경전에서 말하는 전륜성왕의 모습에 매우 가깝지만, 아소카의 시대에 이러한 '전륜성왕관'이 형성되었는지 분명히 증명할 사료가 없다. 마우리아 제국이라는 거대한 '제국'의 성립을 배경으로 '모두를 지배하는 이상적인 군주'로서의 전륜성왕 관념이 성립된 것이라는 설이 있는 반면, 이미 형성되어 있던 전륜성왕 관념에 영향을 받은 아소카가 '법(다르마)의 통치'를 외치게 된 것이라는 설도 있다.

인도에서 전륜성왕으로 칭한 왕으로서는 마하메가바하나의 왕이었던 카라벨라가 있는데, 그는 전륜성왕 말고도 '차크라(輪)'라는 단어가 들어간 많은 칭호들을 사용했다. 다만 카라벨라 왕이 이용한 이들 칭호란 전후의 문맥이나 그 자신이 남긴 사적들을 통해 유추해볼 때 이상적인 왕으로서의 전륜성왕보다는 왕이 가지는 권력의 상징으로서의 '차크라'였던 것으로 보인다. 또한 팔라바 제국, 촐라 제국, 비자야나가라 제국의 황제들도 전륜성왕을 자칭했으며,[21][22] 여기서의 전륜성왕 관념은 불교에서의 전륜성왕 개념이 아니라 힌두교에서의 전륜성왕 관념에 가까웠는데, 힌두교에서 전륜성왕은 유지의 신 비슈누의 수다르샨차크라와 연관되었기 때문에 질서의 수호자이자 비슈누의 대변자로서의 지위를 지녔다.

동남아시아에서는 왕의 정식 명칭의 일부로 쓰이거나 아유타야 왕국의 차크라파트처럼 현지어로 와전되기도 했지만, 직접적으로 그 말이 이름에 쓰이기도 했다. 《대반야바라밀경(大般若波羅蜜多經)》에도 이 말이 있다. 티베트 불교 지역권에서는 원(元)의 쿠빌라이나 북원(北元)의 알탄 칸, 청(淸)의 역대 한(汗)들이 으레 전륜성왕으로 비유되곤 했다.

한국의 역사에서 전륜성왕을 지향한 일을 가장 확실하게 확인할 수 있는 군주로는 신라의 진흥왕을 꼽을 수 있다. 경주 황룡사의 창건설화에도 보이듯 아소카를 전륜성왕의 모델로 삼았던 진흥왕은 두 왕자에게도 각각 동륜성왕과 철륜성왕을 가리키는 '동륜(銅輪)'과 '사륜(舍輪)'이라는 이름을 주었다.[23] 말년에는 머리를 깎고 스스로 출가하였는데 이에 대해서는 아소카도 말년에 승려로서 출가하였다는 전승과의 관련을 지적하는 설이 있다.[24] 또한 백제의 성왕, 발해의 문왕, 신라의 법흥왕ㆍ선덕여왕ㆍ진덕여왕도 전륜성왕을 표방하였다.

참조

[1]

서적

India through the ages

https://archive.org/[...]

Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India

[2]

백과사전

Chakravartin | Indian ruler

https://www.britanni[...]

[3]

서적

India in the Magadha and Mauryan Periods

http://archive.org/d[...]

[4]

서적

A world history of ancient political thought

http://archive.org/d[...]

Oxford [England] ; New York : Oxford University Press

2009

[5]

서적

A history of the Imperial Guptas

Central Book Depot

[6]

서적

Peasant state and society in medieval South India

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[7]

서적

Peasant state and society in medieval South India

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[8]

서적

Outlines of Jainism

[9]

서적

Buddhism, the first millennium

http://archive.org/d[...]

Tokyo ; New York : Kodansha International ; New York : distributed through Harper & Row

1977

[10]

서적

Devadattīyam: Johannes Bronkhorst Felicitation Volume

Peter Lang

[11]

서적

Viṣṇu's flaming wheel: the iconography of the Sudarśana-cakra

New York University Press

[12]

백과사전

Encyclopedia of World Religions

https://books.google[...]

Merriam-Webster

[13]

서적

Jainism: An Indian Religion of Salvation

https://books.google[...]

Motilal Banarsidass

[14]

학술지

The Dynastic Arts of the Kushans

https://books.google[...]

University of California Press

[15]

웹사이트

転輪聖王

https://kotobank.jp/[...]

[16]

논문

전륜성왕의 개념형성과 수용과정에 관한 연구

[17]

석사논문

진흥왕의 전륜성왕 이념 수용과 실현

[18]

논문

[19]

논문

[20]

논문

[21]

서적

Peasant state and society in medieval South India

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[22]

서적

Peasant state and society in medieval South India

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[23]

문서

화랑세기

[24]

논문

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com