투표

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

투표는 민주주의에서 정부를 선출하거나 의사 결정을 내리는 중요한 방법이다. 선거는 유권자가 후보자를 선택하는 과정으로, 과반수 득표, 비밀 투표, 투표소, 우편 투표, 전자 투표 등 다양한 방식으로 진행된다. 선거 제도는 단일 대표 선출, 다수 대표 선출, 순위 투표 등 여러 가지가 있으며, 투표용지 디자인과 투표 방식에 따라 다양한 결과를 낳는다. 투표 방식에는 선호 투표, 채점 투표, 누적 투표, 단표, 복표 등이 있으며, 당선자는 무투표 당선, 과반수 득표, 단일 이전 투표, 찬성 투표, 결선 투표 등을 통해 결정된다.

투표는 정보 부족, 투표의 역설과 같은 비판적 시각도 존재하며, 공개 투표, 구슬 투표, 반(反)투표 운동 등 다양한 형태를 띤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 투표 - 투표율

투표율은 특정 지역의 투표 참여 정도를 나타내는 지표로, 민주주의의 중요한 요소이며, 조직표, 부동표, 사회경제적 요인, 정치적 요인 등 다양한 요소에 의해 영향을 받는다. - 투표 - 분리투표

분리투표는 여러 선거에서 유권자들이 서로 다른 정당의 후보를 선택하는 현상으로, 정치적 양극화 심화와 함께 주목받으며, 권력 견제와 균형을 위한 전략적 투표 행위로 해석되기도 하지만 선거 결과에 혼란을 야기할 수 있다는 비판도 있다. - 선거에 관한 - 김웅 (정치인)

법조인 출신 김웅은 검사로 활동하다 검경 수사권 조정에 반대하며 사직 후 새로운보수당에 입당하여 정계에 입문, 제21대 국회의원에 당선되었으며 국민의힘 당대표 선거에 출마했으나 낙선, 현재는 법무법인 남당 변호사로 활동하고 《검사내전》을 저술했다. - 선거에 관한 - 대한민국 제19대 국회의원 선거

대한민국 제19대 국회의원 선거는 2012년 4월 11일에 실시되었으며, 새누리당이 152석을 얻어 과반 의석을 확보했고, 야권연대, 선거구 조정, 투표율 54.3% 등의 특징을 보였다. - 사회 및 사회과학 - 지리학

지리학은 지구와 천체의 특징, 현상, 그리고 공간적 요소를 체계적으로 연구하는 학문으로, 고대부터 현재까지 이어진다. - 사회 및 사회과학 - 인류학

인류학은 인간의 생물학적, 문화적, 사회적 측면을 종합적으로 연구하는 학문으로, 형질인류학, 문화인류학, 고고학, 언어인류학 등의 분야로 나뉘어 인간의 진화, 문화적 다양성, 사회 조직, 언어의 기원과 발전을 탐구하며, 학제 간 연구를 통해 인간과 사회에 대한 포괄적인 이해를 추구한다.

2. 정치

민주주의에서 정부는 주로 선거를 통한 투표로 선출된다. 이는 여러 후보 가운데 통치할 대표를 선택하는 기본적인 방법이다.[28][1] 간접 민주주의에서는 이렇게 선출된 대표가 국민을 대신해 결정을 내리는 반면, 직접 민주주의에서는 국민이 직접 정책 결정에 참여하기도 한다.[1]

일반적으로 유권자의 절반 이상이 특정 후보나 정당에 투표하는 것을 과반수 득표라고 하지만, 실제 권력 배분은 단순 득표수 외에 선거구 획정 등 여러 요인의 영향을 받는다.[1] 모든 현대 자유민주주의 국가는 유권자의 정치적 사생활을 보호하고 외부 압력 없이 자유로운 의사 표현을 보장하기 위해 비밀투표 원칙을 채택하고 있다.[1] 투표는 주로 지정된 투표소에서 이루어지지만, 우편이나 인터넷 투표(에스토니아 등)와 같은 원격 투표 방식도 활용된다. 투표 참여는 국가에 따라 자유에 맡겨지기도 하고(영국 등), 법으로 의무화되기도 한다(의무 투표제, 호주 등).[1]

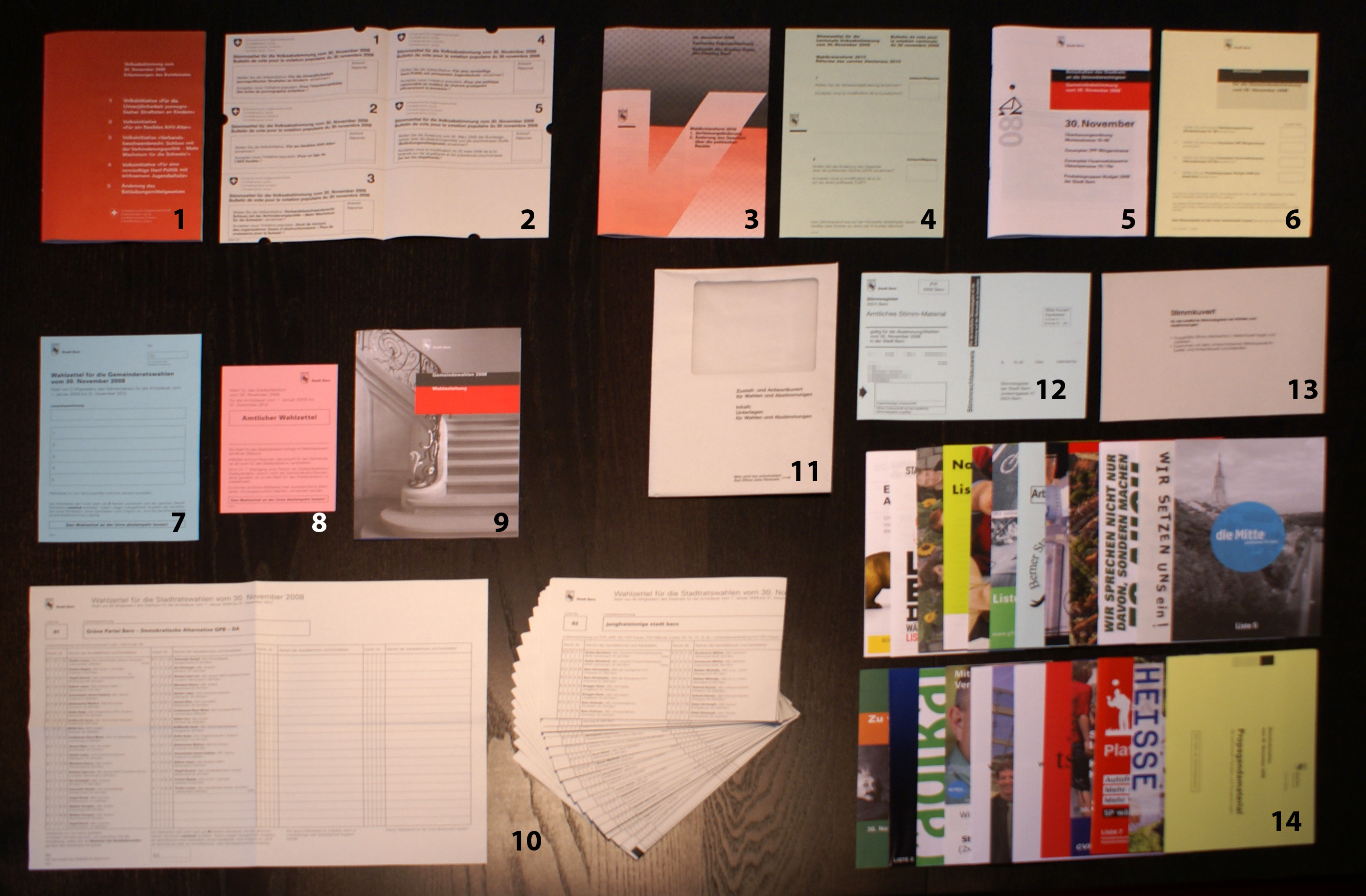

투표는 대표자 선출 외에도 특정 정책이나 법안에 대한 국민의 의사를 직접 묻는 국민투표나 국민발안의 형태로 이루어지기도 한다. 스위스는 이러한 직접 민주주의 제도를 활발히 활용하는 대표적인 국가이다.[4]

한편, 투표에 참여하지 않는 현상도 나타난다. 남아프리카 공화국에서는 빈곤층 시민들을 중심으로 어떤 정당도 자신들을 진정으로 대변하지 않는다는 구조적 비판을 제기하며 투표 거부 운동이 벌어지기도 했다. 대표적으로 "땅도 없고! 집도 없고! 투표도 없다!" 운동이 있으며, 이는 서케이프 퇴거 반대 운동, 아바흘랄리 바세미존돌로, 무토지 인민 운동 등 주요 사회 운동 단체에서 두드러지게 나타났다.[5][6] 세계적으로도 사파티스타 민족 해방군이나 일부 아나키즘 운동 등에서 유사한 경향을 보인다.[1] 투표 행위 자체는 하되 특정 후보나 선택지를 고르지 않는 무효표나 공식적인 기권 의사 표시도 있는데, 이는 종종 정치적 항의의 의미를 담는다.[1]

현대 정치학에서는 일반 시민들이 과연 충분한 정치적 지식을 바탕으로 합리적인 투표를 할 수 있는지에 대한 의문을 제기하기도 한다. 1950-60년대 미시간 대학교 연구 등은 많은 유권자가 주요 현안이나 이념적 차이에 대한 이해 없이 투표하는 경향이 있음을 지적했다.[7] 또한 후보자의 외모와 같은 비정치적 요소가 유권자의 선택에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과도 있다.[8][9] 최근에는 유권자의 정보 습득과 판단을 돕기 위한 투표 조언 애플리케이션 등이 활용되기도 한다.[10]

종교적인 이유로 투표에 참여하지 않는 경우도 있다. 크리스텔파인, 여호와의 증인, 구교도 아미시, 라스타파리안, 야훼의 집회 등 일부 종교 단체는 정치 불참여 원칙에 따라 투표를 하지 않는다.[11][12] 반면, 대부분의 유대교 종파[13]나 가톨릭 교회[14] 등에서는 투표를 장려하거나 심지어 종교적 의무로 간주하기도 한다.

투표는 집단적 의사결정의 중요한 수단이지만, 유일한 방법은 아니다. 예를 들어 임원 선출 등에서 특정인을 추천하고 구성원 전원이 이의 없이 동의하는 합의 방식으로 결정이 이루어지면 투표는 생략될 수 있다.[20]

2. 1. 선거 제도

민주주의 사회에서 정부는 선거를 통한 국민의 투표로 선출된다. 선거는 유권자가 여러 후보 중에서 통치할 대표를 선택하는 핵심적인 방법이다.[28][1] 간접 민주주의에서는 이렇게 선출된 대표가 국민을 대신해 결정을 내리지만, 직접 민주주의에서는 국민이 직접 정책 결정에 참여하기도 한다.[1]선거 제도는 매우 다양하며, 선거의 목적(단일 대표 선출 또는 의회 같은 집단 선출)과 각국의 정치 문화에 따라 여러 방식으로 운영된다. 대표적으로 지역구별로 대표를 선출하는 방식(소선거구제, 중대선거구제 등)이나 정당 득표율에 따라 의석을 배분하는 비례대표제 등이 있으며, 이들을 혼합하여 사용하기도 한다.[1]

다양한 투표 제도는 각기 다른 투표용지 디자인을 사용하며, 유권자가 행사할 수 있는 표의 수도 제도마다 다르다. 당선자를 결정하는 기준 역시 다양한데, 가장 많은 표를 얻은 후보가 당선되는 단순 다수제, 과반수 득표를 요구하는 결선투표제, 유권자의 선호 순위를 반영하는 선호투표제 등 여러 방식이 존재한다.[1][2] 각 방식은 고유한 장단점을 가지며, 사표 발생, 표 분할, 정치적 양극화 등 선거 결과에 미치는 영향이 다르기 때문에[1], 각 사회는 자신들의 가치와 목표에 맞는 선거 제도를 선택하거나 개선해 나가고 있다.

모든 현대 자유민주주의 국가는 외부의 영향 없이 유권자의 정치적 사생활을 보호하고 투표의 공정성을 확보하기 위해 비밀투표 원칙을 채택하고 있다.[1] 투표는 일반적으로 지정된 투표소에서 이루어지지만, 우편 투표나 인터넷 투표(에스토니아 등)와 같은 원격 투표 방식도 활용된다. 투표 참여가 의무인 국가(호주 등)도 있고, 자유에 맡기는 국가도 있다.[1]

한편, 국민의 의사를 묻는 방법에는 선거 외에도 특정 쟁점에 대한 찬반을 묻는 국민투표나 국민이 직접 법안을 발의하는 국민발안 등이 있다. 스위스는 이러한 직접 민주주의 제도를 활발히 활용하는 대표적인 국가이다.[4] 또한, 모든 집단적 의사결정이 반드시 투표를 통하는 것은 아니며, 때로는 구성원 간의 합의나[20] 후보자 수가 선출 정원보다 적거나 같을 경우 투표 없이 당선자를 결정하는 무투표 당선 제도[23][21]도 존재한다.

2. 1. 1. 투표 방식

일반적인 투표 절차는 다음과 같다.

- 개인이 직접 선거인 등록을 하여 선거 자격을 얻는다. (국가별로 상이)

- 투표 기간이 정해진다.

- 정해진 투표 장소에서 신분증을 제시하여 본인 확인을 한다[29].

- 후보, 정당, 쟁점, 선택 사항 등이 적힌 투표 용지를 받는다.

- 원하는 항목을 선택하여 투표한다. 이 과정은 비밀리에 진행되며, 이를 비밀투표 원칙이라고 한다.

- 공정성을 유지하며 엄격하게 표를 집계한다.

- 집계된 결과는 정부가 국민의 뜻(민의)으로 받아들여 공표한다.

선거 방식은 매우 다양하며, 선거의 목적에 따라 달라진다. 대통령과 같이 한 사람을 선출하거나, 위원회나 의회와 같은 집단을 선출하는 것이 목적일 수 있다. 의회를 선출하는 경우에도 여러 방식이 있다. 영국처럼 작은 선거구 각각에서 단일 대표를 선출하거나, 아일랜드처럼 더 큰 다수 대표 선거구에서 둘 이상의 대표를 선출할 수도 있다. 또는 다수 대표 선거구와 단일 대표 선거구를 혼합하거나, 네덜란드처럼 전국을 하나의 선거구로 간주하여 대표를 선출하기도 한다.

다양한 투표 제도는 각기 다른 투표용지 디자인을 사용한다. 하나의 선택만 허용하는 투표용지(단기명 투표)가 있는 반면, 여러 후보의 선호 순위를 매기거나 여러 선택지를 고를 수 있는 투표용지(순위 투표)도 있다.

투표 제도에 따라 유권자가 행사할 수 있는 표의 수도 다르다.

- 단일 투표: 한 표만 행사할 수 있다. (단순 다수제, 단일 비이전 투표, 단일 이전 투표)

- 복수 투표: 다수 대표 선거구에서 선출되는 의원 수만큼 표를 행사할 수 있다.

- 제한 투표: 다수 대표 선거구에서 선출되는 의원 수보다 적은 수의 표를 행사할 수 있다.

- 누적 투표: 대부분의 제도는 유권자가 각 후보에게 한 표만 주도록 하지만, 누적 투표처럼 자신의 표를 특정 후보에게 집중시킬 수 있는 제도도 있다.

선출되기 위해 필요한 지지 수준도 제도마다 다르다.

- 단순 다수제 (Plurality voting): 다른 모든 후보보다 많은 표를 얻은 후보가 당선된다. 이 방식은 당선자가 전체 투표수의 과반수(50% 초과)를 얻을 필요는 없다. 후보가 두 명 이상일 경우, 당선자는 과반수 미만의 득표율을 기록하는 경우가 많으며, 2014년 토론토 시장 선거에서는 18%의 득표율로 당선된 사례도 있다.[2]

- 결선투표제: 당선되기 위해 과반수의 표를 얻어야 한다. 만약 1차 투표에서 과반 득표자가 없으면 상위 득표자들을 대상으로 결선 투표를 실시한다. 무효표가 있는 경우, 최종 집계 시점의 과반수가 실제 투표된 표의 과반수와 다를 수 있다.

- 단일 이전 투표 (STV): 일정 기준(할당량, 보통 득표율 50% 미만으로 설정)을 충족한 후보가 당선된다. 할당량을 채우지 못했더라도 다른 모든 후보보다 많은 표를 얻은 후보가 당선될 수도 있다.

단순 다수제는 몇 가지 부작용을 낳을 수 있다. 대표적으로 표 분할(split voting) 현상으로 인해 특정 성향 유권자들의 표가 여러 유사 후보에게 분산되어 사표가 발생하고, 결과적으로 양당제 심화 및 정치적 양극화를 초래할 수 있다. 예를 들어, 수업에서 학생들이 좋아하는 구슬 색깔을 뽑는다고 가정해보자. 초록색 구슬 3개, 빨간색 구슬 1개, 파란색 구슬 1개가 후보로 나왔을 때, 초록색을 선호하는 학생이 가장 많더라도(가령 전체의 3분의 1 이상) 표가 3개의 초록색 구슬에 분산되면 빨간색이나 파란색 구슬이 당선될 가능성이 높아진다. 이는 다수파의 표가 여러 후보에게 나뉘면서 소수파 후보가 어부지리로 당선되는 결과를 낳을 수 있음을 보여준다. 이러한 현상은 복수 투표제에서도 발생할 수 있다. 반면, STV처럼 표를 이전할 수 있거나, 여러 명을 선출하면서 유권자에게 한 표만 주는 방식(SNTV)은 다수파가 여러 후보로 나뉘더라도 비례적인 결과를 낳을 수 있다.

단순 다수제의 대안으로는 찬성 투표, 결선투표제, 비례대표제, 순위 투표제 등이 있다.

- 찬성 투표 (Approval Voting): 유권자가 지지하는 모든 후보에게 표를 줄 수 있다. 앞선 구슬 예시에서 초록색을 선호하는 유권자는 모든 초록색 구슬에 투표할 수 있으므로, 초록색 구슬 중 하나가 당선될 가능성이 높아진다.

- 결선투표제 (Runoff Voting): 1차 투표에서 과반 득표자가 없으면 후보자 수를 줄여 2차 투표(결선 투표)를 진행한다. 일반적으로 상위 2명의 후보가 결선에 진출하며, 여기서 과반수를 얻은 후보가 최종 당선된다. 1차 통과 기준이나 결선 진출 규칙은 다양하게 변형될 수 있다.

- 순위 투표제 (Ranked Voting, Instant-runoff voting, IRV): 호주와 미국 일부 선거에서 사용된다. 유권자는 후보자들에게 선호 순위(1순위, 2순위, 3순위...)를 매긴다. 먼저 1순위 표를 집계하여 과반 득표자가 나오면 당선된다. 과반 득표자가 없으면 최저 득표자를 탈락시키고, 그 후보를 1순위로 선택했던 유권자들의 표를 각 유권자가 지정한 2순위 후보에게 배분한다. 과반 득표자가 나올 때까지 이 과정을 반복한다. 이는 결선 투표와 유사한 결과를 단 한 번의 투표로 얻기 위해 고안되었다.

- 비례대표 단기 이양식 투표 (PR-STV): 호주, 아일랜드, 몰타 등에서 사용되는 비례대표제 방식의 순위 투표이다. 먼저 당선에 필요한 최소 득표수(할당량, 예: 4석 선거구에서 드룹 할당량은 유효 투표의 20% + 1표)를 계산한다. 1순위 또는 이후 순위 표의 합으로 할당량을 채운 후보는 당선된다. 당선자가 할당량을 초과하여 얻은 표(잉여표)는 해당 당선자를 지지한 유권자들이 표시한 차순위 선호에 따라 다른 후보들에게 비례적으로 배분된다. 더 이상 잉여표가 없고 아직 선출해야 할 의석이 남아있다면, IRV처럼 가장 득표가 적은 후보를 탈락시키고 그 표를 차순위 선호에 따라 재분배한다. 이 과정을 남은 후보자 수가 남은 의석 수와 같아질 때까지 반복한다.

- 할당 보르다 시스템 (Quota Borda System, QBS)[3]: 유권자는 선호하는 순서대로 후보에게 1, 2, 3, 4... 순위를 매긴다. 모든 후보의 1순위, 2순위 등의 선호도를 집계하고, 이를 수정된 보르다 계수(MBC) 규칙에 따라 점수로 변환하여 각 후보의 총점을 계산한다. 의석은 1순위 선호도 할당량을 충족한 후보, 1/2순위 선호도 합계로 두 배의 할당량을 충족한 후보 쌍, 그리고 남은 의석이 있다면 가장 높은 MBC 점수를 얻은 후보 순으로 배분된다.

- 단일 비이전 투표 (SNTV): 아프가니스탄, 바누아투 등에서 사용되며, 유권자는 선출할 의석 수와 관계없이 단 한 명의 후보에게만 투표한다.

- 콘도르세 규칙 (Condorcet method): 유권자나 선출된 대표가 옵션(후보)들에 대해 선호 순위를 매긴다. 분석 과정에서 모든 옵션 쌍을 일대일로 비교한다. 예를 들어 옵션 A와 B를 비교하여 A가 더 많은 표를 얻으면 A가 승리하는 식이다. 모든 쌍 비교를 거쳐 가장 많은 쌍에서 승리한 옵션이 있다면 그 옵션이 '콘도르세 승자'가 된다.

국민이 직접 정책이나 법안에 대해 투표하는 국민투표와 국민발안 제도도 있다. 18세기 말 이후 전 세계적으로 500건 이상의 국가적 국민투표(국민발안 포함)가 실시되었으며, 그중 300건 이상이 스위스에서 이루어졌다.[4] 호주는 수십 건의 국민투표를 실시하여 두 번째로 많은 횟수를 기록했다. 대부분의 국민투표는 찬반 양자택일 방식이지만, 다수의 선택지 중 하나를 고르는 다항 선택 국민투표도 있다. 최초의 다항 선택 국민투표는 1894년 뉴질랜드에서 실시되었으며, 대부분 결선 투표 방식으로 진행된다.

=== 투표 매체 및 방법 ===

가장 일반적인 투표 방식은 유권자가 종이 투표용지에 자신의 선호도를 표시하는 것이다. 투표용지에 인쇄된 후보나 정당에 표시하거나, 목록에 없는 후보의 이름을 직접 적는 기입(write-in) 방식도 있다.

이스라엘과 라트비아에서는 투표용지 문자라는 독특한 종이 투표 방식이 사용된다. 투표소에는 각 정당별로 투표용지가 담긴 트레이가 놓여 있고, 각 투표용지에는 해당 정당에 배정된 문자가 인쇄되어 있다. 유권자는 자신이 지지하는 정당의 투표용지를 골라 봉투에 넣은 뒤 투표함에 넣는다. 이 방식은 주로 정당 명부식 투표나 예비 선거에서 사용된다.

인터넷을 이용한 '''인터넷 투표''' 방식도 있다. 유권자가 인터넷 화면에서 후보자를 클릭하여 선택하는 방식이다. 일본에서는 민간 설문조사 등에서 활용되지만, 보안 및 명의 도용 우려로 인해 국회의원 선거나 지방선거 등 공직 선거에서는 시행된 적이 없다. 2008년 미국 대통령 선거 당시 일부 주의 선거인단 투표에서 인터넷 투표가 제한적으로 활용된 사례가 있다.

'''전자투표'''는 투표 행위 자체를 전자화한 것을 의미한다. 투표소에 설치된 전자 기기를 이용하는 방식뿐만 아니라, 인터넷 등 네트워크를 통해 투표하는 방식(인터넷 투표)도 넓은 의미의 전자투표에 포함될 수 있다.

=== 투표 방식 관련 용어 ===

- '''선호투표·순위투표 (ranked vote)·우선순위투표''': 투표자가 후보자들에게 선호 순서를 매겨 투표하는 방식.

- '''채점투표 (scored vote)·레이팅 투표''': 투표자가 각 선택지(후보자)에 대해 점수를 매기는 방식. 마치 심사위원처럼 후보자를 평가한다. 범위 투표(range voting)라고도 한다.

- '''누적 투표 (cumulative voting)''': 투표자가 가진 표를 여러 후보에게 나누어 주거나, 한 후보에게 몰아줄 수 있는 방식. 한국에서는 상법에 따라 주식회사 이사 선임 시 집중투표제라는 이름으로 도입되어 있다. (상법 제382조의2)

- '''단표(single vote)·단기투표''': 투표자가 가장 선호하는 후보자 또는 정당 하나만 선택하는 방식. 소선거구제에서 주로 사용된다.

- '''복표(multiple vote)·연기투표''': 투표자가 지지하는 후보자 또는 정당을 여러 개 선택하는 방식. 확인투표가 대표적인 예이다.

2. 1. 2. 투표용지

투표용지는 투표를 위해 마련된 용지이다. 일반적으로 정해진 투표소에서 신분증을 확인한 후[29] 유권자에게 배포되며, 여기에는 선출할 후보자, 결정할 쟁점, 또는 기타 선택 사항이 적혀 있다. 유권자는 이 투표용지에 원하는 항목을 선택하여 자신의 의사를 표시하고, 이 과정은 비밀투표 원칙에 따라 비밀리에 진행된다.투표 제도에 따라 다양한 디자인의 투표용지가 사용된다. 어떤 투표용지는 하나의 선택지만 허용하는 반면, 다른 투표용지는 후보자의 선호 순위를 매기거나 여러 옵션을 선택할 수 있도록 한다(순위 투표).

가장 일반적인 투표 방식은 종이 투표용지를 사용하는 것이다. 유권자는 투표용지에 인쇄된 후보자나 정당 목록에서 지지하는 대상을 선택하여 표시하거나, 목록에 없는 인물을 지지할 경우 직접 이름을 적어 넣는 기입식 투표를 할 수도 있다.

이스라엘이나 라트비아에서는 '투표용지 문자'라고 불리는 독특한 방식이 사용된다. 투표소에는 각 정당별로 투표용지가 담긴 트레이가 비치되어 있으며, 각 투표용지에는 해당 정당에 부여된 고유 문자가 인쇄되어 있다. 유권자는 지지하는 정당의 투표용지를 받아 봉투에 넣은 뒤 투표함에 넣는다. 이 방식은 주로 정당 명부식 투표에서 사용된다.

스위스에서는 유권자 등록 절차 없이 모든 시민이 각 투표에 대한 투표용지와 정보 책자를 우편으로 받아 집에서 투표 후 회송하는 방식도 사용된다.

2. 1. 3. 당선자 결정 방식

당선자를 결정하는 선거 방식은 매우 다양하다. 선거는 대통령과 같은 단일 대표자를 선출하거나, 위원회 또는 의회와 같은 합의체를 선출하는 것을 목적으로 할 수 있다. 의회를 선출하는 경우, 영국처럼 작은 선거구에서 각 1명을 선출하는 방식(소선거구제), 아일랜드처럼 더 큰 선거구에서 2명 이상을 선출하는 방식(중대선거구제), 또는 네덜란드처럼 전국을 단일 선거구로 간주하는 방식(전국 비례대표제) 등이 있다.

다양한 선거 제도는 각기 다른 형태의 투표용지를 사용한다. 하나의 후보만 선택하는 투표용지(단순 다수제)가 있는 반면, 후보자의 선호 순위를 매기거나 여러 후보를 선택할 수 있는 투표용지(선호투표제)도 있다.

선거 제도에 따라 유권자 1명이 행사할 수 있는 표의 수도 다르다. 한 표만 행사하는 경우(단순 다수제, 단기 비이양식 투표, 단기 이양식 투표), 선출되는 의원 수만큼 표를 행사하는 경우(블록 투표), 선출되는 의원 수보다 적은 수의 표를 행사하는 경우(제한 투표) 등이 있다. 대부분의 제도에서는 유권자가 후보자에게 한 표만 행사할 수 있지만, 특정 후보에게 표를 집중시킬 수 있는 제도(누적 투표)도 있다.

당선에 필요한 득표 기준도 제도마다 다르다. 단순 다수제에서는 상대적으로 가장 많은 표를 얻은 후보자가 당선된다. 이 방식은 당선자가 전체 유효표의 과반수를 획득할 필요는 없다. 따라서 3명 이상의 후보가 경쟁하면 과반에 미치지 못하는 득표율로 당선될 수 있으며, 때로는 매우 낮은 득표율로도 당선이 가능하다.[2] 결선투표제에서는 당선을 위해 과반수 득표가 필요하지만, 계산 방식에 따라 실제 투표자 총원의 과반수가 아닐 수도 있다.

단기 이양식 투표(STV)에서는 당선 기준(쿼터, 보통 유효표의 절반 미만으로 설정)을 충족한 후보가 당선된다. 쿼터를 넘지 못했더라도 특정 조건 하에서는 당선될 수 있다.

단순 다수제는 사표 발생과 표 분할 현상으로 유권자 의사를 왜곡하고, 양당제 고착화 및 정치적 양극화를 심화시킬 수 있다는 비판이 제기된다. 예를 들어, 다수 유권자가 선호하는 성향의 후보가 여럿 출마하면 표가 나뉘어 소수 지지를 받는 후보가 당선될 수 있는데, 이는 다수 유권자의 의사와 배치되는 결과이다.

이러한 단순 다수제의 단점을 보완하기 위한 대안적 선거 방식은 다음과 같다.

- 승인 투표: 유권자가 지지하는 모든 후보에게 투표할 수 있다. 이는 다수파의 표 분산을 완화하고 합의에 가까운 후보 선출 가능성을 높인다.

- 결선투표제: 1차 투표에서 과반 득표자가 없으면 상위 득표자 간 2차 투표(결선 투표)를 통해 당선자를 결정한다. 이는 당선자의 대표성을 높이는 효과가 있다. 1차 투표 통과 기준이나 결선 진출자 결정 방식은 다양하다.

- 선호투표제: 유권자가 후보자들의 선호 순위를 매긴다. 1순위 집계에서 과반 득표자가 없으면 최하위 득표자를 탈락시키고, 해당 표를 유권자가 표시한 차순위 선호 후보에게 이전하는 과정을 과반 득표자가 나올 때까지 반복한다. 이는 결선 투표를 한 번의 투표로 실행하는 효과가 있다. 오스트레일리아와 미국 일부 지역에서 사용된다.

- 비례대표제: 정당 득표율에 비례하여 의석을 배분하는 방식이다. 단기 이양식 투표(STV)는 선호투표를 활용한 비례대표제의 한 형태로, 오스트레일리아, 아일랜드, 몰타 등에서 사용된다. 유권자가 후보 선호 순위를 매기면, 당선 기준(쿼터)을 넘긴 후보의 잉여표나 탈락 후보의 표가 유권자의 선호 순서에 따라 다른 후보에게 이전되어 최종 당선자가 결정된다.

- 할당 보르다 시스템[3]: 유권자가 매긴 선호 순위에 따라 점수(보르다 계수 등)를 부여하고 후보자별 총점을 계산하여, 1순위 선호도 등을 고려해 의석을 배분한다.

- 콩도르세 방법: 유권자가 매긴 선호 순위를 바탕으로 모든 후보 간 일대일 가상 대결을 벌여, 다른 모든 후보를 이기는 후보를 당선자로 결정하는 방식이다.

투표 방식은 유권자의 의사 표시 방법에 따라 다음과 같이 분류할 수도 있다.

:'''선호투표''' (순위투표, 우선순위투표): 투표자가 후보자의 선호 순서를 매겨 투표하는 방식.

:'''점수 투표''' (채점투표, 범위 투표): 투표자가 각 후보자에게 점수를 매기는 방식. 유권자가 심사위원처럼 채점하는 것과 유사하다.

:'''누적 투표''': 투표자가 가진 표를 여러 후보에게 나누거나 한 후보에게 집중시킬 수 있는 방식. 대한민국 상법은 주식회사의 이사 선임 시 이 방식을 선택적으로 허용한다(상법 제382조의2).

한편, 선거는 원칙적으로 투표로 실시되지만, 무투표 당선과 같이 투표 없이 당선자가 결정되기도 한다.[23] 이는 후보자 등록 마감 결과, 후보자 수가 해당 선거구의 의원 정수를 넘지 않을 때 해당 후보자 전원을 투표 없이 당선 처리하는 제도이다.[23] 등록된 후보자들이 유권자들의 암묵적 동의를 얻었다고 간주하는 것이다.[21]

3. 투표 방법

투표는 일반적으로 다음과 같은 절차를 따른다.

- 개인이 직접 선거인 등록을 하거나, 국가에 따라 정부가 등록하여 선거 자격을 얻는다.

- 정해진 투표 기간과 투표소에서 신분증을 제시하여 본인임을 확인한다[29].

- 후보, 정당, 쟁점, 선택 사항 등이 적힌 투표용지를 받는다.

- 기표소 안에서 원하는 항목을 선택하여 기표한다. 이 과정은 다른 사람에게 공개되지 않으며, 이를 비밀투표 원칙이라고 한다.

- 기표한 투표용지를 투표함에 넣는다.

- 투표가 마감되면 공정하고 엄중하게 개표 및 집계 과정을 거친다.

- 최종 결과를 공표하여 유권자의 의사를 확인한다.

투표는 주로 지정된 투표소에서 이루어지지만, 우편투표나 인터넷 투표(전자 투표)를 통해 원격으로 참여할 수도 있다. 예를 들어 에스토니아는 온라인 투표를 시행하고 있으며[16], 스위스에서는 우편 투표가 활발히 이용된다. 투표 참여는 국가마다 달라서, 영국처럼 자유로운 선택에 맡기는 경우도 있지만, 호주처럼 법으로 의무화된 경우도 있다.

가장 일반적인 투표 방식은 유권자가 투표용지에 직접 자신의 선호도를 표시하는 것이다. 후보나 정당 이름 옆에 기표하거나, 목록에 없는 후보의 이름을 직접 적는 기입식 투표도 가능하다.

이스라엘의 투표용지 문자

이스라엘과 라트비아에서는 독특한 종이 투표용지 방식을 사용한다. 투표소에는 각 정당별로 투표용지 문자가 인쇄된 작은 용지들이 놓여 있다. 유권자는 지지하는 정당의 용지를 봉투에 넣어 투표함에 넣는다. 이는 주로 정당 명부식 투표에서 사용된다.

투표 기계를 이용하는 전자 투표 방식도 있으며[15], 일부 국가에서는 인터넷을 통한 온라인 투표도 허용한다.

비밀투표가 일반적이지만, 공개 투표 방식도 존재한다. 이는 주로 스위스의 일부 주(아펜첼 이너로덴, 글라루스 등)에서 열리는 Landsgemeinde|란츠게마인데deu처럼 직접 민주주의 전통이 강한 곳에서 찾아볼 수 있으며, 보통 거수로 진행된다.

감비아에서는 문맹 문제를 해결하기 위해 1965년부터 구슬을 이용한 독특한 투표 방식을 사용하고 있다.[17] 투표소에는 각 후보를 상징하는 색깔과 사진이 부착된 금속 드럼통이 놓여 있고, 유권자는 지지하는 후보의 드럼통에 구슬을 넣어 투표한다.[18][17] 구슬이 드럼통에 떨어지면 종소리가 울려 투표가 기록된다. 혼란을 피하기 위해 선거일에는 투표소 근처에서 자전거 통행이 금지된다.[17] 구슬을 드럼통에 넣지 않고 위에 올려놓으면 무효표로 처리된다.[19]

이 외에도 다양한 투표 제도가 존재하며, 선거의 종류(대통령 선거, 국회의원 선거 등)나 국가별 상황에 따라 각기 다른 방식을 채택하고 있다. 투표 용지 디자인도 단일 선택 방식, 여러 후보를 선택하는 방식, 선호 순위를 매기는 순위 투표 방식 등 다양하다.

3. 1. 비밀 투표

투표에는 공개 투표와 비밀 투표가 있다.[21] 비밀 투표는 유권자가 어떤 후보나 정당에 투표했는지 다른 사람이 알 수 없도록 비밀리에 투표하는 방식이다. 이는 선거의 4원칙 중 하나이다.모든 현대 자유민주주의 국가는 개인이 다른 사람의 영향을 받지 않고 정치적 사생활을 보호받으며 자유롭게 투표권을 행사할 수 있도록 비밀투표를 채택하고 있다. 비밀 투표의 주된 목적은 투표와 관련하여 발생할 수 있는 각종 압력이나 위협, 또는 부정한 거래의 위험을 없애고 가장 정확한 투표 결과를 얻는 데 있다. 이를 통해 유권자는 외부의 간섭 없이 자신의 진정한 의사를 표현할 수 있다.

특히 국회의원 선거나 대통령 선거와 같이 중요한 인물을 뽑는 투표에서 투표의 비밀이 보장되지 않으면, 개인적인 관계나 이해관계 때문에 유권자가 자신의 소신대로 투표하기 어려워질 수 있다.[21] 또한, 누가 누구에게 투표했는지 알 수 있는 공개 투표 방식은 표를 돈으로 사거나 파는 등의 선거 부정 행위에 악용될 소지가 있다.[21] 따라서 비밀 투표는 공정한 선거를 보장하고 민주주의를 실현하는 데 필수적인 원칙으로 여겨진다.

3. 2. 투표소

투표 관리의 기본 단위가 되는 구역을 투표구라고 한다.[24] 일반적으로 투표는 선거구를 더 세분화한 투표구별로 실시 및 관리된다.[24]

투표를 하는 장소를 투표소라고 하며, 선거일 전에 미리 공고된다.[25] 투표소는 법령에서 정한 시간에 따라 문을 열고 닫는다.[25] 투표소에서는 신분증을 제시하여 본인 확인을 거친 후[29], 후보나 정당, 안건 등이 적힌 투표용지를 받는다. 유권자는 기표소 안에서 원하는 항목을 비밀리에 선택하여 기표하는데, 이는 비밀투표 원칙에 따른 것이다. 기표한 투표용지는 투표함에 넣는다.

투표는 주로 지정된 투표소에서 직접 이루어지지만, 우편투표나 인터넷 투표(예: 에스토니아)와 같이 원격으로 참여하는 방식도 있다.

3. 3. 전자 투표

투표 기계를 이용한 기계 투표는 수동식(예: 레버식 투표기) 또는 전자식일 수 있다.[15] 전자 투표(electronic votingeng)는 투표 행위를 전자화한 투표 방식 또는 그러한 투표 행위 자체를 의미한다. 투표소에서 전자기기를 이용하여 투표하는 것뿐만 아니라, 인터넷 등 네트워크를 통해 투표하는 방식도 포함된다.일부 국가에서는 온라인 투표를 허용하고 있다. 에스토니아는 온라인 투표를 가장 먼저 도입한 국가 중 하나로, 2005년 지방 선거에서 처음 실시했다.[16]

인터넷 투표(Internet votingeng)는 인터넷을 통해 후보자를 클릭하여 선택하는 방식이다. 일본에서는 민간의 각종 설문조사 등에서 활용되기도 하지만, 국정 선거에서는 보안 및 명의 도용 등의 문제로 인해 시행된 적이 없다. 인터넷 투표가 실제 선거에 적용된 사례로는 2008년 미국 대통령 선거 당시 일부 주의 선거인단 투표 등이 있다.

3. 4. 부재자 투표

투표는 일반적으로 지정된 투표소에서 이루어지지만, 투표소에 직접 방문하기 어려운 유권자를 위해 다른 방식들도 사용된다. 대표적인 예로 우편투표가 있는데, 많은 국가에서 유권자에게 투표용지를 우편으로 보내고 이를 반송받는 방식으로 투표를 허용하고 있다. 또한, 에스토니아와 같이 인터넷을 이용한 전자 투표를 시행하는 국가도 있다.한편, 대리 투표는 합법적으로 투표할 수 있는 등록된 시민이 자신의 투표권을 다른 투표자나 선거인에게 위임하여 대신 투표하게 하는 투표 방식이다.

4. 개표

선거 후에는 개표가 이루어진다. 개표는 투표가 끝난 뒤 투표함을 열어 투표용지를 꺼내 당선 여부를 확인하는 과정을 말한다.

투표함을 열고 투표용지를 확인하며 투표의 유효 또는 무효를 판단하는 지역 단위를 개표구라고 한다.[26] 개표가 진행되는 장소는 개표소라고 부른다.[27]

개표 과정에서의 투표 검열 작업에는 투표의 유효·무효를 결정하고 각 후보자의 유효 득표수를 계산하는 일이 포함된다.[27]

5. 의사 결정 기구에서의 투표

여러 사람이 의견이 일치하지 않을 때 의사결정을 내려야 하는 경우, 투표는 평화적으로 결정을 내리는 매우 일반적인 방법이다. 투표권은 일반적으로 특정 자격을 갖춘 사람들에게만 제한된다. 예를 들어, 특정 사회나 클럽의 회원, 또는 회사의 주주만이 내부적으로 임원을 선출하거나 규칙을 채택 또는 변경하는 투표를 할 수 있으며, 이는 공직자 선거와 유사하다. 사법부나 각종 경쟁의 심사위원단도 투표를 통해 판결이나 순위를 결정할 수 있다. 친구나 가족 같은 작은 집단에서도 투표를 통해 함께 볼 영화를 정하는 등 일상적인 결정을 내릴 수 있다.

투표 방법은 매우 다양하다. 서면 투표 용지를 제출하는 방식부터 거수 투표, 기명 투표, 청중 응답 시스템을 이용하는 방식, 또는 단순히 어느 쪽을 선호하는 사람이 더 많은지 비공식적으로 확인하는 방법까지 여러 가지가 있다. 투표 대상자 전원이 한자리에 모여 있다면 현장 투표가 실시될 수 있으며, 이때는 거수 방식이나 키패드 투표 방식 등이 사용될 수 있다.

의사결정 기구는 의회 절차에 따라 의사결정을 하는 조직으로, 구성원이 공식적으로 제안하는 동의안에 대해 투표할 때 여러 방법을 사용한다. 이러한 기구에서 일반적으로 사용되는 투표 방법에는 기명 투표, 기립 투표, 거수 투표가 있다. 그 외에도 기록 투표나 무기명 투표 방식이 사용되기도 한다. 의사결정 기구는 어떤 투표 방식을 사용할지 동의안을 통해 결정할 수 있다.

투표는 선거나 국민투표, 주민투표처럼 다수의 집단적 의사를 결정하는 데 널리 사용되지만, 집단적 의사결정 방법이 반드시 투표만 있는 것은 아니다.[20] 예를 들어, 어떤 조직의 임원을 선출할 때 의장이나 다른 구성원이 특정인을 추천하고 모든 구성원이 이의 없이 찬성하여 선임한다면, 이는 만장일치에 해당하므로 별도의 투표 절차를 거치지 않을 수 있다.[20]

투표는 구성원들이 자신의 의사를 표현하는 중요한 수단이다. 국민투표나 주민투표에서는 특정 의안에 대한 찬성 또는 반대 의사를 표시하고, 의원, 대통령, 지사 등 대표자나 통치자를 뽑는 선거, 또는 의장, 위원장, 임원, 판사 등 특정 직위의 인물을 선출하거나 신임하는 과정에서도 투표가 이루어진다. 투표 결과가 최종 결정에 얼마나 큰 영향을 미치는지, 그리고 선출된 인물을 최종적으로 임명하는 권한이 누구에게 있는지는 해당 제도의 구체적인 규칙에 따라 달라진다.

6. 비판적 시각

투표 행위 자체에 대한 비판적인 시각과 함께, 투표를 거부하는 움직임도 존재한다. 남아프리카 공화국에서는 빈곤층 시민들을 중심으로 특정 정당이 자신들을 진정으로 대변하지 않는다는 구조적 문제 제기와 함께 반투표 운동이 강하게 나타나고 있다. "땅도 없고! 집도 없고! 투표도 없다!"라는 구호로 대표되는 이 운동은 서케이프 퇴거 반대 운동, 아바흘랄리 바세미존돌로, 무토지 인민 운동 등 주요 사회 운동 단체들을 통해 선거 때마다 부각된다.[5][6]

세계 다른 지역에서도 사파티스타 민족 해방군이나 여러 무정부주의 성향의 운동들처럼 투표에 참여하지 않거나 회의적인 입장을 보이는 사회 운동들이 있다.

또한, 투표에 참여하더라도 특정 후보나 선택지를 고르지 않고 무효표를 던지거나 공식적인 기권 의사를 표시하는 경우도 있다. 이는 종종 정치 시스템이나 후보에 대한 항의의 의미를 담고 있으며, 일부 국가에서는 기권표를 유효한 투표로 집계하기도 한다. 하지만 일반적으로 무효표나 기권표는 유효한 투표 수에는 포함되지 않는다.

6. 1. 정보 부족 문제

현대 정치학에서는 일반 시민들이 과연 의미 있는 투표를 할 만큼 충분한 정치적 지식을 가지고 있는지에 대해 의문을 제기해왔다. 1950년대와 1960년대 미시간 대학교에서 진행된 연구들은 많은 유권자들이 정치적 결정을 내리는 데 중요한 현안, 자유주의-보수주의 이념적 차원, 그리고 상대적 이념적 딜레마 등에 대한 기본적인 이해가 부족하다고 주장했다.[7] 다른 연구들은 후보자의 외모와 같은 비정치적 요소가 유권자의 선택 기준이 될 수 있음을 보여주기도 했다.[8][9] 투표 조언 애플리케이션( Voting advice application|보팅 어드바이스 애플리케이션eng, VAA) 등은 유권자들이 정보에 입각한 투표를 할 수 있도록 정치적 지식을 높이는 데 도움을 줄 수 있다.[10]6. 2. 투표의 역설

선거 제도는 매우 다양하며, 어떤 방식을 택하느냐에 따라 유권자의 의사가 반영되는 방식이 크게 달라질 수 있다. 특히 단순 다수제(First-past-the-post voting)는 때때로 유권자 다수의 선호와 다른 결과를 낳는 역설적인 상황을 만들기도 한다.단순 다수제는 가장 많은 표를 얻은 후보자 한 명을 선출하는 방식으로, 전체 투표수의 과반수를 얻지 못하더라도 당선될 수 있다.[2] 후보자가 여럿일 경우, 득표율이 매우 낮은 후보가 당선되는 경우도 발생한다. 이 제도의 주요 문제점 중 하나는 표 분열(vote splitting) 현상이다. 비슷한 성향의 후보가 여러 명 출마하면, 이들을 지지하는 유권자들의 표가 분산되어 결국 이들과 다른 성향의 소수파 후보가 당선될 가능성이 커진다.

예를 들어, 특정 색깔의 구슬을 뽑는 선거를 가정해보자. 만약 초록색 구슬 3개, 빨간색 구슬 1개, 파란색 구슬 1개가 후보로 나왔다고 할 때, 유권자들이 자신이 선호하는 색깔의 구슬에 투표한다면 초록색 구슬이 당선되기 어려울 수 있다. 초록색을 선호하는 유권자들의 표가 3개의 초록색 구슬에게 나뉘기 때문이다. 만약 유권자의 1/3이 초록색, 1/3이 빨간색, 1/3이 파란색을 선호한다면, 각 초록색 구슬은 약 1/9의 표밖에 얻지 못하는 반면, 빨간색과 파란색 구슬은 각각 1/3의 표를 얻게 되어 초록색 구슬이 당선될 확률은 매우 낮아진다. 이처럼 단순 다수제는 다수파 유권자들의 표가 여러 후보에게 분산될 경우, 오히려 소수파 후보에게 유리한 결과를 가져오는 경향이 있다. 이는 유권자 다수의 진정한 의사가 선거 결과에 제대로 반영되지 못하는 역설적인 상황이라 할 수 있다.

이러한 표 분열 외에도 단순 다수제는 사표(wasted vote) 발생, 이당제 고착화, 정치적 양극화 심화 등의 부작용을 낳을 수 있다는 비판을 받는다.[2] 이러한 문제들 때문에 찬성 투표, 결선 투표제, 순위 투표, 비례대표제 등 다양한 대안적 선거 제도들이 고안되어 활용되고 있다. 예를 들어, 결선 투표제는 1차 투표에서 과반수 득표자가 없을 경우 상위 득표자들만으로 2차 투표를 진행하여 과반수의 지지를 받는 당선자를 선출하려 시도하며, 선호투표제와 같은 순위 투표 방식은 유권자가 후보들의 선호 순위를 매기게 하여 표 분열 문제를 완화하고자 한다. 단기 이양식 투표 제도(STV)와 같은 비례대표제 방식 역시 표의 등가성을 높여 다양한 정치 세력의 의석 확보를 가능하게 함으로써 단순 다수제의 단점을 보완하려는 시도이다.

7. 기타 투표 방식

선거 제도는 매우 다양하다. 선거의 목적은 대통령과 같은 한 명의 지도자를 뽑거나, 위원회나 의회와 같은 집단을 구성하는 것일 수 있다. 의회를 선출하는 방식도 여러 가지인데, 영국처럼 작은 선거구에서 각각 한 명의 대표를 뽑는 방식, 아일랜드처럼 더 큰 선거구에서 여러 명의 대표를 뽑는 방식, 또는 네덜란드처럼 나라 전체를 하나의 큰 선거구로 보고 대표를 선출하는 방식 등이 있다.

투표 제도에 따라 투표용지의 디자인도 달라진다. 어떤 투표용지는 오직 하나의 선택지만 허용하지만(과반수 선출제), 다른 투표용지는 후보자들의 순위를 매기거나 여러 후보를 선택할 수 있도록 한다(순위 투표).

유권자가 행사할 수 있는 투표의 수도 제도마다 다르다. 한 표만 행사하는 방식(과반수 선출제, 단일 비이전 투표, 단일 이전 투표), 선출되는 의원 수만큼 표를 행사하는 방식(복수 투표), 선출되는 의원 수보다는 적지만 한 표보다는 많은 표를 행사하는 방식(제한 투표) 등이 있다. 대부분의 제도에서는 한 후보에게 한 표만 줄 수 있지만, 특정 후보에게 표를 몰아줄 수 있는 제도도 존재한다.

당선되기 위해 필요한 지지 수준도 투표 제도에 따라 다르다. 과반수 투표(과반수 선출제)는 다른 모든 후보보다 많은 표를 얻은 후보를 선출한다. 하지만 이 방식은 반드시 전체 투표수의 과반수를 넘어야 당선되는 것은 아니다. 특히 후보가 여럿일 경우, 당선자가 전체 표의 절반도 얻지 못하는 경우가 흔하며, 2014년 토론토에서는 18%의 득표율로 당선된 사례도 있다.[2] 결선 투표제에서는 과반수 득표가 필요하지만, 무효표가 많으면 최종 집계 시점의 과반수가 실제 투표된 표의 과반수가 아닐 수도 있다. 단일 이전 투표(STV)에서는 일정 기준(할당량, 보통 과반수 미만)을 넘거나, 기준을 넘지 못했더라도 다른 모든 후보보다 많은 표를 얻은 후보가 당선될 수 있다.

과반수 선출제는 표 분열로 인한 표의 낭비, 이당제 심화, 정치적 양극화 등의 부작용을 낳을 수 있다는 비판을 받는다. 다수의 지지를 받는 성향의 후보가 여러 명 출마하면 표가 분산되어 소수 성향의 단일 후보가 당선될 가능성이 높아지기 때문이다. 이는 중도주의보다는 극단적인 입장의 후보에게 유리하게 작용할 수 있다. 이러한 문제점은 유권자가 여러 표를 행사하는 복수 투표 방식에서도 나타날 수 있다. 하지만 STV처럼 표를 이전할 수 있거나, 여러 명을 뽑는 선거에서 유권자당 한 표만 행사하는 경우에는 다수파 후보가 여럿이라도 비례적인 결과를 얻을 수 있다.

과반수 선출제의 대안으로는 찬성 투표, 결선 투표제, 비례 대표제, 순위 투표 등이 있다.

- 찬성 투표: 유권자가 지지하는 모든 후보에게 투표할 수 있다. 표 분열 문제를 완화하여 다수파의 의견이 반영될 가능성을 높인다.

- 결선 투표제: 1차 투표에서 과반수 득표자가 없으면 상위 득표자들만으로 2차 투표를 진행한다. 대부분의 경우 당선자는 과반수 이상의 지지를 확보하게 된다. 1차 통과 기준이나 결선 진출자 선정 방식에는 다양한 변형이 존재한다.

- 선호 투표제 (Instant-Runoff Voting, IRV): 호주나 미국 일부 선거에서 사용되며, 유권자가 후보들의 선호 순위를 매긴다. 1순위 표만으로 과반수 득표자가 없으면 최하위 득표자를 탈락시키고, 그 표를 해당 유권자의 차순위 선호 후보에게 배분하는 과정을 과반수 득표자가 나올 때까지 반복한다. 결선 투표와 유사한 결과를 단 한 번의 투표로 얻을 수 있다.

- 단일 이전 투표 (Single Transferable Vote, STV): 호주, 아일랜드, 몰타 등에서 사용되는 비례대표제 방식의 순위 투표다. 당선에 필요한 할당량(드룹 할당량 등)을 계산하고, 1순위 또는 후순위 선호표를 합산하여 할당량을 넘긴 후보는 당선된다. 당선자의 잉여표나 최하위 득표자의 표는 유권자가 표시한 다음 순위 선호에 따라 다른 후보에게 이전된다. 이 과정은 정해진 의석수가 모두 채워질 때까지 반복된다.

- 할당 보르다 시스템 (Quota Borda System, QBS)[3]: 유권자가 선호 순위를 매기면, 각 순위별 득표수를 수정된 보르다 계수(MBC) 규칙에 따라 점수로 환산한다. 의석은 1순위 선호 할당량을 충족한 후보, 1, 2순위 선호 할당량을 충족한 후보 쌍, 그리고 남은 의석에 대해 MBC 점수가 가장 높은 후보 순으로 배분된다.

- 복수 투표: 유권자가 여러 후보에게 투표할 수 있는 방식이다. 찬성 투표가 대표적이다.

- 점수 투표 (Score Voting) 또는 범위 투표 (Range Voting): 유권자가 각 후보에게 점수(예: 1점에서 10점)를 매기는 방식이다. 기수 투표제의 일종이다.

- 단일 비이전 투표 (Single Non-Transferable Vote, SNTV): 아프가니스탄, 바누아투 등에서 사용되며, 여러 명을 뽑는 선거구에서 유권자에게 단 한 표만 주어진다.

- 콘도르세 규칙: 모든 후보를 1:1로 비교하여 가장 많은 상대에게 승리하는 후보를 당선자로 결정하는 방식이다. 의사 결정 과정에서 사용되기도 한다.

국민이 직접 정책 결정에 참여하는 국민투표나 국민발안 제도도 있다. 18세기 말 이후 전 세계적으로 500건 이상의 국가적 국민투표가 실시되었으며, 특히 스위스에서는 300건 이상이 시행되어 가장 활발하게 활용하고 있다.[4] 호주 역시 수십 차례 국민투표를 실시했다. 대부분의 국민투표는 찬반 양자택일 형식이지만, 뉴질랜드(1894년 최초, 1992년 5개 항목), 괌(1982년 6개 항목 주민투표) 등 다항 선택 국민투표 사례도 있으며, 이 경우 주로 결선 투표 방식이 적용된다.

이 외에도 다음과 같은 투표 방식들이 존재한다.

- 선호투표·순위투표 (ranked vote)·우선순위투표: 투표자가 선호 순서에 따라 투표하는 방법.

- 채점투표 (scored vote)·레이팅 투표: 투표자가 각각의 선택지에 점수를 매기는 방법. 범위 투표와 유사하다.

- 누적투표 (cumulative voting): 투표자가 가진 표를 여러 후보에게 나누어 주거나 한 후보에게 몰아줄 수 있는 방식. 한국에서는 상법상 이사 선임 시 이 방식을 사용할 수 있도록 규정하고 있다(회사법 제342조).

7. 1. 공개 투표

비밀투표와 달리, 공개 투표는 투표 내용이 공개적으로 이루어지는 방식이며, 일반적으로 거수로 진행된다. 스위스의 랜즈게마인데 제도가 대표적인 예시로, 주인 아펜첼 이너로덴, 글라루스, 그라우뷘덴, 그리고 슈비츠에서는 여전히 이 방식을 사용하고 있다.공개 투표는 투표자 각자가 공명정대하게 자신의 책임을 명확히 한다는 취지를 가지고 있다.[21] 예를 들어, 의회에서의 의안 표결은 어떤 의원이 어떤 선택을 했는지 명확히 하기 위해 공개를 원칙으로 한다.[22]

그러나 공개 투표는 투표의 비밀이 보장되지 않기 때문에, 특히 의원 선거나 인사 관련 투표에서는 사적인 인간관계에 영향을 미치거나 유권자가 자신의 의사를 자유롭게 표현하기 어렵게 만들 수 있다.[21] 또한, 투표 매수와 같은 부정 행위가 발생했을 때 공개된 투표 결과가 그 증거로 악용될 수 있다는 문제점도 지적된다.[21]

7. 2. 구슬 투표

감비아에서는 문맹 문제를 해결하기 위해 1965년부터 구슬을 이용한 투표 방식을 도입했다.[17] 투표소에는 각 정당의 고유한 색깔과 상징이 그려진 금속 드럼통이 있으며, 해당 후보자의 사진이 부착되어 있다.[18][17] 유권자는 투표용지 대신 구슬 하나를 받아 자신이 선택한 후보자의 드럼통에 넣는다. 구슬이 드럼통 안으로 떨어지면서 바닥에 부딪혀 종소리가 나면 투표가 정상적으로 기록된 것이다. 투표 과정의 혼란을 막기 위해 선거일에는 투표소 주변에서 자전거 통행이 금지된다.[17] 만약 구슬을 드럼통 안에 넣지 않고 위에 올려두면 무효표로 처리된다.[19]이와 유사한 방식으로, 일부 사교 클럽에서는 회원 가입 심사 등에서 투표자에게 찬성을 의미하는 흰색 공과 반대를 의미하는 검은색 공을 나누어 주기도 한다. 특정인을 반대하거나 배척하는 행위를 뜻하는 블랙볼링(blackballing)이라는 용어는 여기서 유래했다.

7. 3. 반(反)투표 운동

남아프리카공화국에서는 빈곤층을 중심으로 강력한 반(反)투표 운동이 나타나고 있다. 이들은 어떤 정당도 자신들의 입장을 제대로 대변하지 못한다고 주장하며, 이는 구조적인 문제라고 지적한다. 이러한 배경 속에서 "땅도 없고! 집도 없고! 투표도 없다!" 운동이 등장했으며, 선거 때마다 주목받고 있다.[5][6] 이 운동은 남아프리카공화국의 주요 사회 운동인 서케이프 퇴거 반대 운동, 아바흘랄리 바세미존돌로, 무토지 인민 운동 등에서 활발하게 전개되고 있다.세계 다른 지역에서도 비슷한 움직임이 있다. 멕시코의 사파티스타 민족 해방군이나 여러 무정부주의 성향의 운동들이 대표적이다.

투표 자체에 참여는 하지만 어떤 후보나 정당도 선택하지 않는 무효표를 던지는 방식도 있다. 이는 종종 현 체제나 후보에 대한 항의의 표시로 해석된다. 일부 국가나 지역에서는 공식적으로 기권 의사를 표시할 수 있는 제도를 마련하기도 하며, 이는 유효한 투표로 집계되기도 한다. 일반적으로 무효표나 기권표는 따로 집계되지만, 유효 투표 수에는 포함되지 않는다.

참조

[1]

웹사이트

Voting

https://www.gov.uk/b[...]

2018-06-09

[2]

웹사이트

Councillor Toronto Election 2014 Poll By Poll Results

https://www.toronto.[...]

[3]

서적

From Majority Rule to Inclusive Politics: Electing a Power-Sharing Coalition

https://www.worldcat[...]

Springer International Publishing

2016

[4]

서적

Le bonheur. L'approche économique

Presses Polytechniques et Universitaires romandes

2013

[5]

뉴스

The 'No Land, No House, No Vote campaign still on for 2009

http://libcom.org/li[...]

Abahlali baseMjondolo

2008-11-03

[6]

웹사이트

IndyMedia Presents: No Land! No House! No Vote!

http://antieviction.[...]

Anti-Eviction Campaign

2005-12-12

[7]

논문

Lupia and Mathew D. McCubbins, The Democratic Dilemma: Can Citizens Learn What They Need To Know? Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998

http://dx.doi.org/10[...]

2003-06

[8]

웹사이트

Predicting Elections from Politicians' Faces

https://www.research[...]

2024-11-02

[9]

웹사이트

Predicting Elections from Biographical Information about Candidates

http://marketing.wha[...]

2011-12-07

[10]

논문

Research on Voting Advice Applications: State of the Art and Future Directions

https://doi.org/10.1[...]

[11]

잡지

Why Don't Jehovah's Witnesses Vote? Because they're representatives of God's heavenly kingdom

http://www.slate.com[...]

2008-06-28

[12]

웹사이트

Statement of Doctrine

https://assembliesof[...]

2023-03-20

[13]

웹사이트

Ask the Rabbis | Are We Commanded to Vote?

https://momentmag.co[...]

2023-03-20

[14]

기타

Submission to authority and co-responsibility for the common good make it morally obligatory to pay taxes, to exercise the right to vote, and to defend one’s country....

2024-10-24

[15]

뉴스

Illiterate voters: Making their mark

http://www.economist[...]

2023-03-20

[16]

웹사이트

Statistics about Internet Voting in Estonia

http://www.vvk.ee/vo[...]

2023-03-20

[17]

뉴스

Gambians vote with their marbles

http://news.bbc.co.u[...]

2023-03-20

[18]

뉴스

Gambia vote a roll of the marbles

https://www.telegrap[...]

2023-03-20

[19]

뉴스

Voting with marbles in The Gambia

https://www.bbc.co.u[...]

BBC

2023-03-20

[20]

서적

選挙法詳説

有斐閣

1946

[21]

서적

選挙法詳説

有斐閣

1946

[22]

서적

議会制度論

日本評論社

1948

[23]

서적

選挙法詳説

有斐閣

1946

[24]

서적

選挙法詳説

有斐閣

1946

[25]

서적

選挙法詳説

有斐閣

1946

[26]

서적

選挙法詳説

有斐閣

1946

[27]

서적

選挙法詳説

有斐閣

1946

[28]

웹사이트

Voting - GOV.UK

https://www.gov.uk/b[...]

2018-06-09

[29]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com