국민투표

1. 개요

국민투표는 정치적으로 중요한 문제에 대해 국민의 의사를 묻는 투표 제도로, 헌법 개정, 법률 제정, 정책 결정 등 다양한 사안에 적용된다. 어원은 라틴어에서 유래하며, 레퍼렌덤(referendum)과 플레비사이트(plebiscite)로 구분되지만, 국가별로 용어 사용에 차이가 있다. 국민투표는 강제성, 법적 구속력, 발의 주체 등에 따라 여러 유형으로 나뉘며, 다중 선택, 전자 투표 등 다양한 방식으로 진행될 수 있다. 국민투표는 국민주권의 실현 수단으로 여겨지지만, 포퓰리즘 악용, 폐쇄형 질문, 정부 권한 제한 등의 비판도 존재한다. 스위스, 이탈리아, 대한민국 등 여러 국가에서 다양한 형태로 국민투표 제도를 운영하고 있으며, 헌법 개정, 독립, EU 탈퇴 등 중요한 결정에 활용되기도 한다.

| 유형 | 직접 민주주의 |

|---|---|

| 정의 | 특정 제안에 대한 직접 투표 |

| 관련 주제 | 직접 선거 시민 의회 민중 집회 시민 배심원 참여 예산 직접 민주주의 정당 목록 투표 용지 제목 추첨제 |

| 선택적 국민투표 | 선택적 국민투표 |

|---|---|

| 입법 발의 국민투표 | 입법 발의 |

| 주민 발의 국민투표 | 주민 발의 |

| 소환 국민투표 | 소환 국민투표 |

| 대중 국민투표 | 대중 국민투표 |

| 의무 국민투표 | 의무 국민투표 |

| 오스트레일리아 | 오스트레일리아의 국민투표 |

|---|---|

| 캐나다 | 캐나다의 국민투표 |

| 체코 | 체코의 국민투표 |

| 유럽 연합 | 유럽 시민 발의 |

| 프랑스 | 프랑스의 국민투표 |

| 독일 | 독일의 국민투표 |

| 이탈리아 | 이탈리아의 국민투표 |

| 이란 | 이란의 국민투표 |

| 이스라엘 | 이스라엘의 국민투표 |

| 케냐 | 케냐의 국민투표 |

| 리투아니아 | 리투아니아의 국민투표 |

| 네덜란드 | 네덜란드의 국민투표 |

| 뉴질랜드 | 뉴질랜드의 국민투표 |

| 폴란드 | 폴란드의 국민투표 |

| 필리핀 | 필리핀의 국민투표 |

| 스웨덴 | 스웨덴의 국민투표 |

| 슬로바키아 | 슬로바키아의 국민투표 |

| 스위스 | 주민 발의 (스위스) |

| 터키 | 터키의 국민투표 |

| 타이완 | 타이완의 국민투표 |

| 영국 | 영국의 국민투표 |

| 우크라이나 | 우크라이나의 국민투표 |

| 미국 | 미국의 발의 및 국민투표 |

| 시민권 | 시민권 국민투표 |

|---|---|

| 재정 | 재정 국민투표 |

| 광업 | 광업 국민투표 |

| 전쟁 | 전쟁 국민투표 |

| 독립 | 독립 국민투표 |

| 유럽 연합 관련 | 유럽 연합 관련 국민투표 |

| 전자 국민투표 | 전자 국민투표 |

|---|

| 아테네 민주주의 | 아테네 민주주의 |

|---|---|

| 미국 | 미국의 직접 민주주의 역사 |

| 기본 유형 | 보궐선거 기업 선거 직접 / 간접 임기제 총선 지방 중간 다수 예비 선거 정당 무소속 비례 소환 조기 추첨제 결선 투표제 |

|---|---|

| 용어 | 익명의 유권자 선거구 배분 감사 경쟁 경계선 획정 교차 투표 선거인단 선거법 선거 침묵 게리맨더링 발의 선거학 비밀 투표 참정권 선거 출마권 |

| 하위 시리즈 | 행정 정당 투표 선거 제도 |

| 목록 | 국가별 선거 박빙의 선거 최근 선거 다음 총선 2024년 국가 및 지방 |

| 관련 | 선거 보안 선거 부정 국민투표 (국가별) 선거 개혁 선거 과학 페이퍼 후보 |

| 일반적 용어 | 추첨 보통 선거 보궐선거 부정선거 비밀선거 가짜 선거 정기 선거 모의 선거 총선거 예비 선거 개방형 폐쇄형 무소속 통합 결선투표제 직접 선거 / 간접 선거 지방 선거 자유 선거 재외국민 선거 제한 선거 금권 선거 신임 투표 국민투표 / 주민투표 선거 제도 비판 |

|---|---|

| 용어 | 분배 경계 설정(선거구 개정) 매니페스토 게리맨더링 환승 투표 소수민족 선거구 선거구 네스팅(투표구) 비밀 투표 참정권 금권 정치 |

| 관련 항목 | 정당 투표 투표 방식 |

| 표 | 각국의 선거 각국의 선거 기사 2024년 선거 일정 |

-

청원권 -

청와대 국민청원

-

청원권 -

발안제

발안제는 유권자가 법률이나 헌법 개정안을 직접 발의하고 투표로 결정하는 제도로, 스위스에서 처음 도입되었으며 직접 발안, 간접 발안, 의제 설정 발안 등 다양한 유형이 있고, 각국은 각기 다른 형태로 운영하며 대한민국에서는 과거 국민 발안제가 있었으나 폐지 후 현재 주민 발안제가 시행되고 있다. -

직접민주주의 -

민회

민회는 고대부터 현대에 이르기까지 시민들의 정치 참여 및 의사 결정 기구로서 존재해 왔으며, 고대 아테네 민주주의의 핵심 기구, 중세 유럽 도시들의 자치권 확보, 계몽주의 시대 사회 계약론의 강조, 그리고 현대 대의 민주주의의 보완 역할을 수행한다. -

직접민주주의 -

란츠게마인데

란츠게마인데는 스위스의 일부 주에서 시행되는 직접 민주주의 형태로, 주민들이 야외 집회에서 법률 제정이나 헌법 개정 같은 주요 정책을 결정하며 다수결로 결정되지만 비밀투표는 아니고, 참여적 민주주의의 사례로 여겨지나 공개 투표 방식에 대한 비판도 있다. -

선거에 관한 -

김웅 (정치인)

-

선거에 관한 -

대한민국 제19대 국회의원 선거

대한민국 제19대 국회의원 선거는 2012년 4월 11일에 실시되었으며, 새누리당이 152석을 얻어 과반 의석을 확보했고, 야권연대, 선거구 조정, 투표율 54.3% 등의 특징을 보였다.

2. 용어의 정의와 어원

대한민국의 헌법학자들은 헌법 제72조와 제130조 모두 레퍼렌덤에 해당한다고 보고 있다.

"Referendum"은 "되돌려 놓다"라는 의미를 가진 라틴어에서 유래한 단어이다. 영어에서는 명사로 사용되지만, 엄밀히 말하면 라틴어 문법에는 맞지 않는 표현이다. 영어식 복수형은 "referendums"이다.

"Plebiscite"는 라틴어 plebiscita에서 유래했으며, 원래는 로마 공화국 평민 집회의 법령을 의미했다. 현대에는 국민투표와 유사한 의미로 사용되지만, 일부 국가에서는 법적 결과가 다른 투표를 지칭할 때 사용되기도 한다. 예를 들어 오스트레일리아에서는 "referendum"은 연방 헌법 변경 투표, "plebiscite"는 연방 헌법에 영향을 미치지 않는 투표를 의미한다. 아일랜드에서는 "plebiscite"는 헌법 채택 투표, 헌법 개정 투표는 "referendum"이라고 불린다.

국민주권 사상에서는 국민이 정치 권력의 원천이며 최종 결정자이다. 고대 그리스 등에서는 국민회의를 통한 직접민주주의가 행해졌다. 그러나 모든 문제를 국민이 직접 결정하는 데에는 한계가 있어, 대표자를 선출하여 의회에서 결정하는 간접민주주의·대의민주주의가 보편화되었다.

국민투표는 넓은 의미로는 정치적으로 중요한 문제에 대해 실시되는 투표 제도이며, 좁은 의미로는 레퍼렌덤만을 의미한다. 의회 제도를 채택한 국가에서도 정치의 중요 사항에 대해서는 직접 민주주의의 “민주권의 원리”가 병용되게 되었다. “민주권의 원리”를 구성하는 것은 ‘국민발안·주민발안’, ‘국민소환·주민소환’, ‘국민투표·주민투표’이며, 국민투표는 그 중 하나이다.

2.1. 레퍼렌덤 (Referendum)

레퍼렌덤은 헌법상 제도화된 국민 투표로, 헌법 개정안이나 국가 중요 사항을 국민 투표로 확정하는 것을 의미한다. 대한민국의 헌법은 국민투표에 관해 제72조와 제130조에서 규정하고 있으며, 헌법학자들은 이 둘 모두 레퍼렌덤에 해당한다고 본다.

레퍼렌덤은 대상 법률을 기준으로 '헌법안에 대한 레퍼렌덤'과 '법률안에 대한 레퍼렌덤'으로 나눌 수 있다. 또한 강제성 유무를 기준으로 반드시 국민표결에 붙여야 하는 '필수적 레퍼렌덤'과 국민투표에 붙이는 것이 강제되지 않는 '임의적 레퍼렌덤'으로 나누기도 한다.

레퍼렌덤(Referendum)은 라틴어 동사 referre라틴어의 동명사 형태에서 유래했으며, 문자 그대로 "되돌려 놓다"라는 뜻을 지닌다.

2.2. 플레비사이트 (Plebiscite)

플레비사이트는 헌법에 제도화되지 않은 헌법 현실적인 것으로, 통치권의 정당성, 계속 집권 여부, 또는 특정 정책에 대한 임의적, 헌법 현실적, 신임 투표적 성격의 국민 결정을 의미한다. 그러나 레퍼렌덤과 마찬가지로 국민 투표 형식을 띠면서도, 실제로는 전제적 지배를 정당화하는 수단으로 악용되는 경우가 적지 않다. 예를 들어, 국민 투표를 통해 영토 귀속이나 집권자에 대한 신임을 확인하는 경우를 들 수 있다.

프랑스에서는 나폴레옹과 나폴레옹 3세가 정권을 잡기 위해 여러 차례 플레비사이트를 시행했으며, 샤를 드 골 대통령은 1969년 지방 제도와 상원 제도의 개혁 및 자신의 재신임을 연계하여 플레비사이트를 실시했다가 부결되어 사임했다. 1933년 독일의 국제연맹 탈퇴, 1934년 히틀러의 총통 취임, 1955년 자르(Saar) 문제도 플레비사이트로 결정되었다.

대한민국에서는 박정희 전 대통령이 헌법 개정과 자신의 재신임을 연계하여 국민에게 물은 사례가 있으며, 2003년 10월 10일 노무현 전 대통령이 자신의 재신임을 국민 투표로 묻겠다고 하여, 대한민국 헌법 제72조를 플레비시트로 확대 해석할 수 있는지에 대한 헌법학자들 사이의 논란이 있었다. 헌법재판소는 노무현 대통령 탄핵 소추 결정문에서 "재신임을 위한 국민투표는 현행 헌법에 이를 허용하는 규정이 없는 이상 정책과 연계되었는지 불문하고 그 제안 행위만으로 현행 헌법의 대의제 민주주의 원리 및 헌법 제72조에 위반되는 행위이다"라는 요지로 결정하였다.

이러한 방식의 재신임 국민 투표는 "독재 권력의 정당화에 이용된다"는 비판 때문에 세계적으로 없어지는 추세이다.

"Plebiscite"는 현대적인 용법에서 일반적으로 유사한 의미를 가지며, 라틴어 plebiscita에서 유래했는데, 원래는 Concilium Plebis(평민 회의), 즉 로마 공화국 평민 집회의 법령을 의미했다. 오늘날, 국민 투표는 종종 주민 투표라고도 하지만, 일부 국가에서는 법적 결과의 유형이 다른 투표를 가리키는 데 두 용어가 다르게 사용된다.

프랑스에서는 지배자들이 자신의 통치를 정당화하기 위해 국민 투표를 자주 이용하며, 투표 행위가 인기 투표나 신임 투표로 변질된 국민 투표를 “플레비시트(plebiscite)”라고 부르며 위험시하고 있다. 일반적인 국민 투표와 플레비시트는 구분하여 생각해야 한다는 논의가 있다.

독일에서는 제1차 세계 대전 후 바이마르 공화국의 바이마르 헌법 하에서 직접 민주주의 요소가 부분적으로 채택되어, 국민의 청원이나 국회의 의결로 발의할 수 있는 국민 투표가 제도화되었지만, 영안 수용 문제 등에서 야당이 국민 투표를 이용했다.

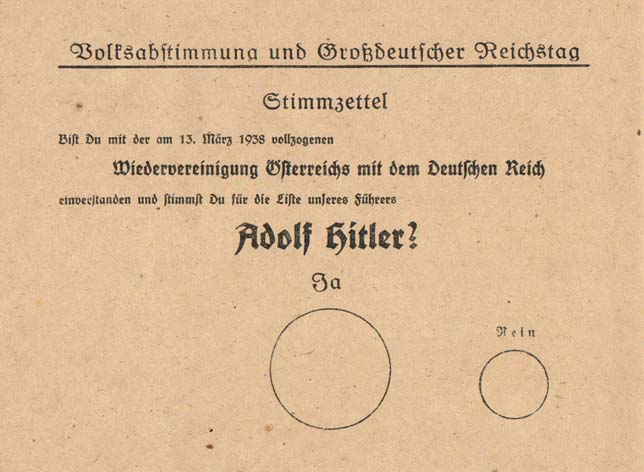

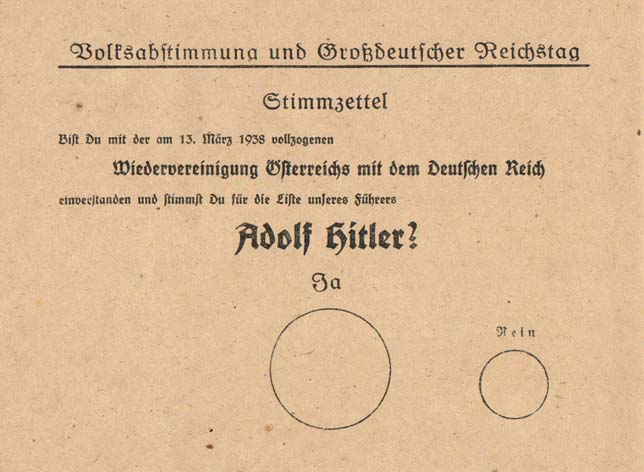

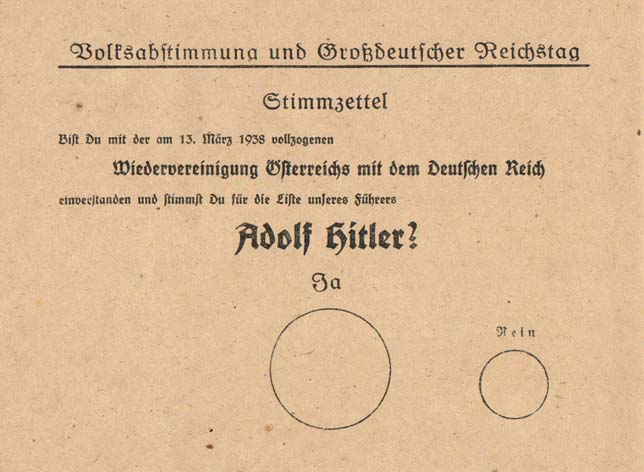

아돌프 히틀러가 총리에 취임 후인 1933년 7월 14일에는 「국민투표법」이 제정되어 국민 투표 제도가 도입되었지만, 이것은 종래의 국민 투표와 달리 정부에만 발의권이 있었다. 히틀러의 국가 원수(총통) 취임이나 국제 연맹 탈퇴, 라인란트 진주, 오스트리아 합병 시에 실시되어, 모두 압도적인 찬성표를 얻었지만, 모두 사후에 행해진 것이며, 실질적으로 신임 투표에 불과하여, 나치 독일이 정책의 정당성을 보강하는 데 이용했다.

“당신은 1938년 3월 13일에 제정된 오스트리아와 독일의 재통일에 찬성하고, 우리의 지도자 아돌프 히틀러의 당에 찬성표를 던지십니까?”라는 질문과 함께 “Ja(예)”라는 선택지가 중앙에 크게 인쇄되어 있어, 처음부터 찬성을 전제로 진행되었음을 알 수 있다.

2.3. 기타 용어

* 국민발안(국민발안·주민발안): 국민이 직접 법률안이나 정책을 제안하는 제도이다.

* 국민소환(국민소환·주민소환): 국민이 선출된 공직자를 임기 만료 전에 파면하는 제도이다.

* 국민거부(Popular veto): 국민 투표를 통해 이미 확정된 국가 의사(법률 등)를 무효화하는 제도이다.

3. 국민 투표제의 역사

고대 그리스나 고대 로마의 원로원, 나폴레옹 시대의 프랑스에서도 국민 투표가 있었으나, 오늘날에는 대의제 민주주의의 장애를 없애는 데 사용된다. 이런 의미에서 1874년 스위스에서 헌법을 개정하여 국민 투표에 부친 것이 그 기원이 된다. 미국에서는 19세기 말부터 이 제도가 발달하였으며, 특히 오리건주 헌법은 그 모델이 되고 있다. 독일에서도 바이마르 헌법에서 이 제도를 인정하였고, 제1차 세계 대전 후로 북유럽 여러 나라에서 이를 규정하였으며, 제2차 세계 대전 후 프랑스, 이탈리아, 일본에서도 선포되었다.

프랑스에서는 나폴레옹 및 나폴레옹 3세가 정권을 잡기 위하여 몇 차례 시행하였으며, 샤를 드 골 대통령은 1969년에 지방 제도와 상원 제도의 개혁과 자신의 재신임을 연계하여 플레비시트에 붙였다가 부결되어 하야한 바 있다. 1933년 독일의 국제 연맹 탈퇴, 1934년 히틀러의 총통 취임, 1955년 자르(Saar) 문제도 플레비시트에 의해 결정되었다.

20세기 중반 국민 투표 수가 감소한 이후, 정치적 도구로서의 국민 투표는 1970년대부터 인기를 얻고 있다. 이러한 증가는 정당에 대한 대중의 탈정치화 때문으로, 특정 정책 문제가 당파적 정체성보다 대중에게 더 중요해졌기 때문이다.

4. 국민 투표의 유형

국민투표는 넓은 의미로 국민이 직접 정치에 참여하는 여러 제도를 포괄하는 개념이다. 여기에는 레퍼렌덤(referendum, 국민투표), 이니셔티브(initiative, 국민발안), 리콜(recall, 국민소환) 등이 포함되며, 국민거부권(popular veto)이나 국민의사표시(plebiscite)와 같은 제도도 포함될 수 있다. 좁은 의미에서는 선거를 제외하고 국민이 직접 결정을 내리는 레퍼렌덤만을 의미하기도 한다.

대의 민주주의를 채택한 국가에서도 중요한 정치적 문제에 대해서는 직접 민주주의의 원리가 함께 사용되기도 한다. 이러한 직접 민주주의 요소는 대의 민주주의를 보완하는 참정권으로 기능한다.

4.2. 시작 절차에 따른 분류

레퍼렌덤은 헌법에 제도화되어 있는 헌법규범적인 것으로, 국민 투표를 통해 특정 사안을 최종 확정하는 제도이다. 헌법 개정안이나 국가 중요 사안 등이 국민 투표를 통해 결정된다.

레퍼렌덤은 대상 법률을 기준으로 '헌법안 레퍼렌덤'과 '법률안 레퍼렌덤'으로, 강제성 유무를 기준으로 '필수적 레퍼렌덤'과 '임의적 레퍼렌덤'으로 나뉜다. 대한민국의 헌법은 제72조와 제130조에서 국민투표를 규정하고 있으며, 헌법학자들은 이를 모두 레퍼렌덤으로 간주한다.

국민투표는 시작 절차에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

* 제도적 국민투표: 헌법 또는 법률에 규정된 절차에 따라 실시한다.

* 임의적 국민투표: 필요에 따라 임의로 실시할 수 있다.

임의적 국민투표의 유형은 다음과 같다.

* [[입법부 회부|의회 주민투표]]: 입법부 또는 정부가 시작하며, 여론 조사를 위한 자문적 질문이나 법률에 대한 구속력 있는 질문을 할 수 있다.

* [[국민발안]]: 시민이 주도하여 새로운 법률을 제안하고 투표하는 과정이다.

* [[주민투표]]: 시민이 주도하여 기존 법률에 반대하고 폐지하는 과정이다.

* [[리콜 선거|리콜 국민투표]]: 선출된 공무원을 임기 만료 전에 해임하는 절차이다. 지역과 직책에 따라 특정 개인 또는 전체 입법부를 대상으로 할 수 있다.

4.3. 법적 구속력에 따른 분류

국민투표는 법적 구속력에 따라 다음과 같이 분류된다.

* 확정적 국민 투표 (구속적 국민 투표): 국민 투표 결과가 법적 구속력을 가진다. 국민의 찬성을 얻어야 국가 의사로서 효력이 발생한다.

* 참고적 국민 투표 (자문적 국민 투표): 법적 구속력 없이 국가 의사 형성에 참고 자료로 활용된다. 주민투표에서는 구속적 주민 투표와 자문적 주민 투표로 분류되기도 한다.

* 거부적 국민 투표: 국민 투표 결과에 따라 기존 국가 의사의 효력이 상실된다. 이미 확정된 국가 의사에 대해 국민이 반대 의사를 표시하면 효력을 잃는다.

* 발안적 국민 투표: 국민이 발안권을 행사하여 실시된다. 국가 의사 형성의 발안권을 국민에게 인정하는 제도이다.

4.4. 강제성에 따른 분류

레퍼렌덤은 강제성의 유무에 따라 필수적 레퍼렌덤과 임의적 레퍼렌덤으로 나뉜다.

필수적 국민 투표는 특정 조건이 충족되거나 특정 정부 조치가 취해지기 위해 투표가 요구되는 국민 투표 유형이다. 대한민국의 헌법 개정 국민 투표가 이에 해당한다. 국민 투표를 사용하는 지역에서는 헌법 개정, 국제 조약 비준 및 국제기구 가입, 특정 유형의 공공 지출에 대한 법적 요구 사항으로 의무적 국민 투표가 흔히 사용된다.

일반적인 의무적 국민 투표 유형은 다음과 같다.

* 헌법 개정: 일부 국가 또는 지방 정부는 헌법 개정을 의무적 국민 투표로 시행한다. 여기에는 호주, 아일랜드, 스위스, 덴마크, 그리고 50개의 미국 주 중 49개 주가 포함된다 (유일한 예외는 델라웨어주이다).

* 재정 국민투표: 많은 지역 사회에서는 정부가 특정 채권을 발행하거나, 특정 금액 이상으로 세금을 인상하거나, 특정 금액의 부채를 떠맡기 위해 국민 투표가 필요하다.

* 국제 관계: 스위스는 집단 안보와 관련된 국제 조약을 제정하고 초국가적 공동체에 가입하는 것에 대한 의무적 국민 투표를 실시한다.

* 전쟁 국민투표: 전쟁 국민투표에서 전쟁 선포를 승인하기 위한 국민 투표이다. 어떤 국가에서도 시행된 적이 없다.

임의적 국민 투표는 행정부, 입법부 또는 국민(종종 서명 요건 충족 후)의 요청에 따라 실시 여부가 결정되는 국민 투표이다.

임의적 국민 투표의 유형에는 다음이 포함된다.

* 의회 주민 투표: 입법부 또는 정부가 시작한다. 여론을 측정하기 위한 자문 질문이거나 법률에 대한 구속력 있는 질문일 수 있다.

* 국민발안: 새로운 법률을 제안하고 투표하기 위한 시민 주도의 과정이다.

* 주민투표: 기존 법률에 반대하고 폐지하기 위한 시민 주도의 과정이다.

* 리콜 국민 투표: 선출된 공무원을 임기가 끝나기 전에 해임하는 절차이다.

5. 국민 투표의 절차와 설계

선택적 국민투표는 행정부, 입법부 또는 국민(주로 서명 요건을 충족한 후)의 요청에 따라 투표에 부쳐지는 국민투표의 한 종류이다.

선택적 국민투표의 유형에는 다음이 있다.

* 의회 주민투표: 입법부 또는 정부가 발의하며, 여론을 측정하기 위한 자문이거나 법률에 대한 구속력을 가진다.

* 국민발안: 새로운 법률을 제안하고 투표하기 위한 시민 주도의 과정이다.

* 주민투표: 기존 법률에 반대하고 폐지하기 위한 시민 주도의 과정이다.

* 리콜 국민투표: 선출된 공무원을 임기가 끝나기 전에 해임하는 절차이다.

정족수는 낮은 투표율로 인해 국민투표 결과가 왜곡되거나 소수의 유권자에 의해 결정되는 것을 방지하기 위해 도입된다. 투표율 임계치(참여 정족수)를 통해 국민투표의 법적 유효성을 확보할 수 있는데, 일정 비율 이상의 인구가 투표에 참여해야 결과가 승인된다.

하지만 참여 정족수 사용은 논란의 여지가 있다. 높은 요건은 투표율과 유권자 참여를 감소시키는 경향이 있으며, 국민투표 반대 진영이 투표를 기권하여 결과를 무효화하는 무관심 역설을 초래할 수 있다. 예를 들어 2005년 이탈리아 생식 능력 법 국민투표에서 법 개정에 찬성하는 사람이 더 많았지만, 낮은 참여율로 인해 결과가 무효화되었다.

5.1. 다중 선택 국민 투표 (Multiple-choice referendums)

선택적 국민투표는 유권자에게 여러 선택지를 제공하고 선호도에 따라 투표하는 방식이다. 유권자들이 정책에 대한 지지를 더 세밀하게 표현할 수 있도록 허용할 때, 이를 선호투표(preferendum)라고도 부른다.

스위스에서는 다중 선택 국민투표가 일반적이다. 스웨덴에서는 1957년과 1980년에 세 가지 선택지를 제공하는 다중 선택 국민투표가 두 번 실시되었다. 1977년 오스트레일리아에서는 새로운 국가 의례를 결정하기 위해 네 가지 선택지가 주어졌다. 1992년 뉴질랜드에서는 선거 제도에 대한 다섯 가지 선택지 국민투표가 실시되었다. 1982년 괌에서는 여섯 가지 선택지를 사용하는 국민투표가 있었는데, 자신만의 일곱 번째 선택지를 지지하려는 사람들을 위한 추가적인 공백 옵션도 있었다.

다중 선택 국민투표는 어떤 방식으로 결과를 결정할 것인가 하는 문제를 제기한다. 단일 선택지가 득표수의 절대 다수(절반 이상)를 얻지 못하는 경우, 2차 투표 제도 또는 결선 투표제(IRV 및 PV라고도 함)를 사용할 수 있다.

2018년 아일랜드 시민회의는 향후 아일랜드 국민투표 실시를 고려하면서, 두 가지 이상의 선택지를 허용하는 것에 찬성하는 회원 76명, 그러한 경우 선호 투표를 지지하는 회원 52%로 나타났다. 수정 보르다 계산법(MBC)과 같은 비다수결 방법론이 더 포괄적이고 정확하다는 의견도 있다.

스위스 국민투표는 여러 선택지 각각에 대한 별도의 투표와 여러 선택지 중 어떤 것을 선호해야 하는지에 대한 추가적인 결정을 제공한다. 스웨덴의 두 국민투표에서는 '승자' 선택지가 최다득표제("최다득표") 방식으로 선택되었다. 즉, 승자 선택지는 절대 다수가 아닌 유권자의 다수의 지지를 받은 것으로 간주되었다. 1977년 오스트레일리아 국민투표에서는 결선 투표제(IRV) 방식으로 승자가 선정되었다. 뉴펀들랜드(1949년)와 괌(1982년)의 여론조사는 2차 투표 제도의 일종에 따라 집계되었고, 1992년 뉴질랜드 여론조사에서는 특이한 형태의 2차 투표 제도가 사용되었다.

캘리포니아는 스위스나 스웨덴 방식의 다중 선택 국민투표를 실시하지 않았지만, 매 선거일에 찬반 국민투표가 많아 충돌이 발생한다. 주 헌법은 같은 날 두 가지 이상의 상반되는 제안이 통과될 때 충돌을 해결하는 방법을 규정하고 있는데, 이는 사실상 찬성 투표의 형태이다. 즉, 가장 많은 "찬성" 투표를 받은 제안이 다른 제안보다 우선한다.

다중 선택 국민투표에 사용될 수 있는 다른 투표 시스템으로는 콩도르세 방법과 이차 투표( 이차 자금 포함)가 있다.

스위스의 국민투표는 국회가 아니라 국민이 주도하며, 이러한 참정권의 형태를 이니셔티브(国民発議, 국민발의)라고 한다. 일본을 비롯한 다른 나라의 간접 민주주의에서 말하는 국민투표와 크게 다른 점은, 국회가 국민투표를 주도하지 않는다는 점과, 국민투표에서 의결된 사항을 다시 국민투표에 부칠 수 있는 이니셔티브(国民発議, 국민발의) 제도가 정착되어 있다는 점이다.

5.2. 전자 투표 (Electronic referendum)

를 참고.

5.3. 정족수 (Quorum)

정족수는 일반적으로 저조한 투표율로 인해 국민투표 결과가 왜곡되거나 소수의 유권자들에 의해 결정되는 것을 방지하기 위해 도입된다.

국민투표는 투표율 임계치(참여 정족수라고도 함)를 요구하여 국민투표의 법적 유효성을 확보할 수 있다. 참여 정족수에서는 투표자 과반수가 국민투표를 승인해야 하며, 결과가 승인되려면 특정 비율의 인구가 투표에 참여해야 한다.

국민투표에서 참여 정족수를 사용하는 것은 논란의 여지가 있다. 높은 요건은 투표율과 유권자 참여를 감소시키는 것으로 나타났다. 높은 참여 정족수를 적용하면, 국민투표 반대 진영은 낮은 투표율을 통해 국민투표 결과를 무효화하기 위해 투표를 기권하는 데 관심을 갖게 된다. 이는 무관심 역설의 한 형태이다. 기타 다른 이유로 투표하지 않는 모든 사람들, 의견이 없는 사람들까지도 사실상 국민투표에 반대하는 것과 같다.

2005년 이탈리아 생식 능력 법 국민투표에서 배아 연구에 대한 법 완화 및 시험관 수정 허용에 대한 제안에 대한 반대 진영은 투표율을 낮추기 위해 기권을 촉구했다. 법 개정에 찬성한 사람들이 더 많았지만, 참여율이 낮아 결과가 무효가 되었다.

6. 국민 투표 관련 논쟁

중요한 국민투표는 법정에서 자주 문제가 된다. 국민투표 이전에 원고들은 종종 국민투표를 막으려고 시도했다. 2017년 스페인 헌법재판소는 카탈루냐의 독립 국민투표를 중단시킨 것이 그러한 사례다. 국민투표 이후에는 결과에 이의를 제기한다. 영국 법원은 브렉시트 국민투표에 대한 이의 제기를 기각했다.

국제 재판소는 전통적으로 국민투표 분쟁에 개입하지 않았다. 2021년 유럽인권재판소는 "토플락과 머락 대 슬로베니아" 판결에서 국민투표에 대한 관할권을 확대했다. 이 판결은 투표소 접근성 문제로 제기된 두 명의 장애인 유권자들의 소송이었다.

아마르티아 센은 정부가 정책을 크게 변경하기 전에 국민의 의사를 물어야 한다고 주장한다. 예를 들어, 민주주의 국가에서 정부가 긴축 재정 정책을 국민에게 강요하기 전에, 국민투표 등을 통해 국민이 그 긴축 정책을 수용하는지 여부를 확인해야 한다는 것이다.

반면에 국민투표는 한 번의 투표로 결정되기 때문에, 결과에 따라 패배 측의 불만이 남을 수 있다. 스위스에서는 특정 전제 조건을 충족하면, 나중에 국민발의를 통해 다시 국민투표를 할 수 있다.

6.1. 포퓰리즘 악용 비판

국민투표는 때때로 포퓰리즘에 악용될 수 있다는 비판을 받는다. 유권자들이 충분한 정보 없이 감정적으로 투표하거나, 선전, 협박, 광고 캠페인 등에 의해 여론이 왜곡될 수 있다는 우려가 있다. 특히 독재 정권은 국민투표를 권력 유지 수단으로 악용하기도 했다.

* 히틀러는 총통 취임, 국제연맹 탈퇴, 오스트리아 합병 등을 국민투표로 결정했다.

* 베니토 무솔리니는 1934년 국민투표를 통해 권력을 강화했다.

* 프란시스코 프랑코는 1947년 국민투표를 실시했다.

* 박정희는 1972년 유신헌법을 국민투표로 통과시켰다.

* 페르디난드 마르코스는 1973년 국민투표를 실시했다.

이러한 사례들은 국민투표가 독재 정권의 정당성을 확보하는 수단으로 악용될 수 있음을 보여준다. 히틀러의 국민투표 남용은 제2차 세계 대전 이후 독일에서 연방 차원의 국민투표를 제한하는 배경이 되었다고도 알려져 있다.

6.2. 폐쇄형 질문과 분리 가능성 문제

국민투표에 대한 비판 중 하나는 찬반 투표와 같이 제한된 선택지만을 제공하는 폐쇄형 질문의 사용이다. 분리 가능성 문제는 두 가지 이상의 문제가 얽혀 있을 때, 각 문제에 대한 선호도를 정확하게 반영하기 어려운 문제를 말한다. 만약 한 가지 문제가 실제로 또는 인식상 투표 용지에 있는 다른 문제와 관련이 있다면, 각 문제에 대한 1순위 투표를 동시에 강제로 시행하는 것은 대부분의 사람들에게 불만족스러운 결과를 초래할 수 있다.

6.3. 정부 권한 제한 문제

몇몇 논평가들은 국민 발의를 통해 헌법을 개정하는 것이 정부를 대중의 혼란스러운 요구에 얽매이게 만들어 정부 기능을 마비시킨다고 지적했다. 2009년 이코노미스트지의 기사는 이것이 캘리포니아주 정부의 세수 능력과 예산 통과 능력을 제한했다고 주장하며, 완전히 새로운 캘리포니아 헌법을 요구했다.

선출된 정부가 과도한 부채를 축적할 때도 비슷한 문제가 발생한다. 그것은 이후 정부의 실질적인 재정적 여유를 심각하게 줄일 수 있다.

6.4. 불균형한 영향력 문제

국민투표는 선거와 달리 정기적으로 실시되는 것이 아니라 때때로 이루어지며, 공식적인 반대 의견을 제시하는 방식도 동일하지 않다. 국민투표는 입법부의 심의보다 장기적인 영향을 미치기 때문에 다수결 원칙을 유지하기 위해 투표율과 특별다수 요건이 필요하다. 공화정에서는 국민투표가 행정부에 의해 입법부와 대표자들을 우회하는 데 사용될 수 있다. 추르허(Zurcher)는 나치의 국민투표가 투표율 요건을 완화하여 헌법 및 정책 변경에 있어서 본래보다 느리고 까다로운 절차를 우회하여 내재적 이점을 추구하는 데 사용되었다고 주장한다.

7. 국가별 국민 투표 제도

고대 그리스나 고대 로마의 원로원, 나폴레옹 시대의 프랑스에서도 국민투표가 있었으나, 오늘날에는 대의제 민주주의의 한계를 보완하는 데 사용된다. 1874년 스위스에서 헌법 개정을 국민투표에 부친 것이 현대적 국민투표의 기원이며, 미국에서는 19세기 말부터 이 제도가 발달하여 오리건주 헌법이 그 모델이 되고 있다. 독일에서도 바이마르 헌법에서 이 제도를 인정하였고, 제1차 세계 대전 후 북유럽 여러 나라와 제2차 세계 대전 후 프랑스, 이탈리아, 일본에서도 국민투표 제도가 도입되었다.

18세기 후반 이후 전 세계적으로 수백 건의 국가적 국민투표가 실시되었다. 1848년 현대 국가로 출범한 스위스는 약 600건, 이탈리아는 78건의 국가적 국민투표를 실시했다. 부룬디에서는 2018년 5월, 다선을 비판받던 피에르 은쿠룬지자 대통령이 반대 세력을 억압하기 위해 투표 불참 호소자에게 최대 3년의 금고형을 선고하는 헌법 개정 국민투표를 실시했다.

선택적 국민투표는 행정부, 입법부 또는 국민(종종 서명 요건 충족 후)의 요구에 따라 투표에 부쳐지는 국민투표이다. 의회 주민투표, 국민발안, 주민투표, 리콜 국민투표 등이 있다.

7.1. 대한민국

대한민국 헌법은 국민투표에 관해 제72조와 제130조에서 규정하고 있으며, 헌법학자들은 이 둘 모두 레퍼렌덤에 해당한다고 보고 있다.

대한민국에서는 박정희 전 대통령이 헌법 개정과 자신의 재신임을 연계하여 국민에게 물은 사례가 있으며, 2003년 10월 10일에는 노무현 전 대통령이 자신의 재신임을 국민투표로 묻겠다고 하여, 국민투표를 명기한 조문 중 하나인 대한민국 헌법 제72조를 플레비시트로 확대시켜 볼 수 있냐 없냐를 두고 헌법학자들 사이에 논란이 있었다. 이에 대하여 헌법재판소는 노무현 대통령 탄핵 소추 결정문에서 "재신임을 위한 국민투표는 현행 헌법에 이를 허용하는 규정이 없는 이상 정책과 연계되었는지 불문하고 그 제안 행위만으로 현행 헌법의 대의제 민주주의 원리 및 헌법 제72조에 위반되는 행위이다"라는 요지로 결정하였다.

이런 방식의 재신임 국민투표는 “독재 권력의 정당화에 이용된다.”는 비판 때문에 세계적으로 없어지는 추세다.

7.2. 스위스

1874년 스위스에서 헌법 개정을 국민투표에 부친 것이 현대적 의미의 국민투표의 기원이다. 1848년 현대 국가로 출범한 이후 스위스에서는 약 600건의 전국 투표가 실시되었다.

스위스의 국민투표는 국회가 아닌 국민이 주도하며, 이러한 참정권의 형태를 국민발의(国民発議, 이니셔티브)라고 한다. 다른 나라의 간접 민주주의에서 말하는 국민투표와 크게 다른 점은 국회가 국민투표를 주도하지 않는다는 점과, 국민투표에서 의결된 사항을 다시 국민투표에 부칠 수 있는 국민발의 제도가 정착되어 있다는 점이다.

국민 제안으로 헌법을 개정하는 경우에는 국민 10만 명의 서명을 모아 헌법 개정을 국회에 요구할 수 있다. 그 후, 국민에 의한 재심의를 거쳐 국민투표를 실시하여 개정 여부를 묻는다. 또한, 연방의회에서 의결된 헌법 이외의 법안에 대해서는 국민 5만 명의 서명을 모아 국민투표를 실시할 수 있다. 국민투표에서는 모든 국민에게 재심의를 요구할 수 있으며, 이를 거쳐 국민투표를 실시한다. 투표 종료 후 개표 결과가 해당 법안에 대한 의결이 된다.

7.3. 일본

일본국헌법에서는 헌법 개정 시 국민 투표를 필수적으로 거치도록 규정하고 있으며, 이를 위해 일본국헌법 개정절차에 관한 법률이 제정되어 있다. 또한 지방 자치 제도에서는 자치체 주민을 대상으로 하는 주민 투표 제도가 마련되어 있다.

7.4. 프랑스

프랑스에서는 나폴레옹, 나폴레옹 3세가 정권을 잡기 위해 여러 차례 국민투표를 시행하였으며, 샤를 드 골 대통령은 1969년 지방 제도와 상원 제도의 개혁, 그리고 자신의 재신임을 연계하여 국민투표(플레비시트)에 부쳤다가 부결되어 하야한 바 있다. 이처럼 프랑스에서는 역사적으로 지배자들이 자신의 통치를 정당화하기 위해 국민투표를 이용하는 경우가 많았는데, 이를 플레비시트라고 부른다. 일반적인 국민투표와 플레비시트는 구분해야 한다는 논의가 존재한다.

7.5. 독일

바이마르 공화국의 바이마르 헌법 하에서 직접 민주주의 요소가 부분적으로 채택되어, 국민의 청원이나 국회의 의결로 발의할 수 있는 국민투표가 제도화되었다. 하지만 영안 수용 문제 등에서 야당이 국민투표를 이용하기도 했다.

아돌프 히틀러가 총리에 취임한 후인 1933년 7월 14일에는 「국민투표법」이 제정되어 국민투표 제도가 도입되었지만, 이것은 종래의 국민투표와 달리 정부에만 발의권이 있었다. 히틀러의 국가원수(총통) 취임, 국제 연맹 탈퇴, 라인란트 진주, 오스트리아 합병 때에 국민투표가 실시되었는데, 모두 압도적인 찬성표를 얻었다. 그러나 이 국민투표들은 모두 사후에 행해진 것이며, 실질적으로 신임 투표에 불과하여 나치 독일이 정책의 정당성을 보강하는 데 이용했다.

“당신은 1938년 3월 13일에 제정된 오스트리아와 독일의 재통일에 찬성하고, 우리의 지도자 아돌프 히틀러의 당에 찬성표를 던지십니까?”라는 질문과 함께 “Ja(예)”라는 선택지가 중앙에 크게 인쇄되어 있어, 처음부터 찬성을 전제로 진행되었음을 알 수 있다.

제2차 세계 대전 후 서독 및 재통일 후의 사실상 헌법인 본 기본법에도 국민투표 규정이 있지만, 국토의 변경이나 헌법 개정만을 대상으로 하고 있으며, 헌법 개정 내용도 민주주의 체제를 뒤엎는 것은 금지되어 있다.

7.6. 영국

2014년 스코틀랜드 독립 국민투표는 2014년 6월 영국으로부터의 분리 독립 여부를 묻는 국민투표였으나, 독립 반대표가 유효표의 55.30%를 차지하여 부결되었다.

영국의 유럽 연합 탈퇴 여부를 묻는 국민투표는 2016년 6월 "유럽 연합(EU)에 잔류할 것인가, 탈퇴할 것인가"에 대한 국민투표였으며, EU 탈퇴파가 51.89%로 과반수를 차지하여 탈퇴가 가결되었다.

7.7. 중화민국 (대만)

선택적 국민투표의 한 종류로, 대만에서는 국민투표법에 따라 국민투표(全民性公民投票)가 실시된다. 투표는 보통투표, 평등투표, 직접투표, 무기명투표로 진행되며, 국민투표 결과는 소관 관청에서 발표한다. 투표 결과 발표일로부터 2년 이내에는 재투표를 실시할 수 없다. 2021년 현재, 중앙선거관리위원회는 20건의 국민투표를 발표·실시하였다.

7.8. 기타 국가

고대 그리스나 고대 로마의 원로원, 나폴레옹 시대의 프랑스에서도 국민투표가 있었으나, 오늘날에는 대의제 민주주의의 장애를 없애는 데 사용된다. 이런 의미에서 1874년 스위스에서 헌법을 개정하여 국민투표에 부친 것이 그 기원이 된다. 미국에서는 19세기 말부터 이 제도가 발달하였으며, 특히 오리건주 헌법은 그 모델이 되고 있다. 독일에서도 바이마르 헌법에서 이 제도를 인정하였고, 제1차 세계대전 후로 북유럽 여러 나라에서 이를 규정하였으며, 제2차 세계대전 후 프랑스 · 이탈리아 · 일본에서도 선포되었다.

18세기 후반 이후 전 세계적으로 수백 건의 국가적 국민투표가 실시되었다. 1848년 현대 국가로 출범한 이후 스위스에서는 약 600건의 전국 투표가 실시되었다. 이탈리아는 78건의 국가적 국민투표로 두 번째이다. 72건의 국민투표(그중 51건은 급진당이 제안), 4건의 헌법 국민투표, 제도 국민투표 1건 및 자문 국민투표 1건이 포함된다.

헌법을 개정할 경우 국민투표를 실시한다. 최근에는 2018년 5월에 실시되었는데, 다선을 비판받았던 피에르 은쿠룬지자(Pierre Nkurunziza) 대통령이 반대 세력을 억압하기 위해 투표 불참을 호소한 자에게 최대 3년의 금고형을 선고하는 제한이 추가되었다.