호람의 옥

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

호람의 옥은 명나라 초대 황제 홍무제가 황제권 강화를 위해 일으킨 일련의 숙청 사건들을 통칭한다. 원나라 말기의 혼란 속에서 명나라를 건국한 홍무제는 권력 기반을 다지기 위해 개국 공신, 강남 출신 관료, 그리고 외부 세력에 대한 숙청을 단행했다. 주요 사건으로는 공인의 옥, 호유용의 옥, 곽환의 옥, 임현 사건, 이선장의 옥, 남옥의 옥 등이 있으며, 이를 통해 중앙 집권 체제를 강화하고 황제 독재 체제를 구축했다. 숙청 과정에서 감찰 기구인 도찰원과 금의위가 강화되었으며, 문자의 옥과 같은 언론 탄압도 이루어졌다. 이러한 숙청은 중서성 폐지, 육부의 황제 직속화로 이어져 황제 중심의 중앙 집권 체제를 강화하는 결과를 낳았으며, 명나라와 일본 간의 외교 관계에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 명나라의 대외 관계 - 명하

14세기 중반 명옥진이 충칭을 수도로 건국한 명하는 홍건적 출신 장수가 세운 한족 국가였으나, 명나라에 의해 멸망하고 명승 대에 복속되었다. - 명나라의 대외 관계 - 정화의 원정

영락제의 주도하에 정화가 이끈 명나라의 해상 원정은 1405년부터 1433년까지 7차례에 걸쳐 동남아시아, 인도양, 아라비아 반도, 동아프리카를 탐험하며 명나라의 위세를 떨치고 조공 관계를 확대했으나, 영락제 사후 문관 세력의 반대로 중단되고 기록 또한 소실되었다. - 명나라-일본 관계 - 정유재란

정유재란은 1597년부터 1598년까지 일본이 조선을 재침략한 전쟁으로, 이순신 장군의 명량 해전 승리로 일본군의 북상을 저지하고 종결되었으며, 조선과 동아시아 정세에 큰 영향을 미쳤다. - 명나라-일본 관계 - 아시카가 요시미쓰

아시카가 요시미쓰는 남북조 시대의 혼란을 끝내고 무로마치 막부의 전성기를 이끌었으며 기타야마 문화를 발전시키고 명나라와의 무역을 통해 막부의 재정을 늘리는 데 기여한 무로마치 막부의 제3대 쇼군이다. - 홍무제 - 건문제

건문제는 명나라의 제2대 황제로, 유교적 이상 정치를 추구하며 개혁을 시도했으나 숙부들의 반란으로 실종되었고 사후 복권되었다. - 홍무제 - 홍건적의 난

홍건적의 난은 14세기 중반 원나라 말기에 백련교도 한산동과 유복통 등이 주도하여 부패한 정치와 자연재해로 피폐해진 민심을 기반으로 일어난 대규모 농민 반란으로, 고려 침입과 주원장의 명나라 건국에 영향을 주었다.

2. 배경

홍무제는 원나라 말기의 혼란을 틈타 명나라를 건국했다. 건국 초기에는 강남 지역 지주와 지식인, 그리고 건국 공신들의 지지를 받았지만, 황제권 강화를 추구하면서 이들과 갈등을 빚게 되었다.

홍무제는 황제 독재 체제를 추진하면서, 강남 지주와 공신 세력을 일소하고 권력을 자신에게 집중시키기 위해 숙청을 단행했다.

2. 1. 명나라 내부의 사정

강남 사람들은 원나라 때 남인이라 불리며 색목인과 화북 지역의 한인보다 낮은 지위에 놓여 차별을 받았다. 그래서 강남의 사대부들은 주원장을 지지하여 과거에 누렸던 기득권을 주원장이 지켜주길 바랐다. 하지만 천하를 통일한 홍무제는 황제권 강화를 원했고 이는 강남 지주 세력이 원하는 기득권 보호와는 모순을 빚을 수밖에 없었다.[30]홍무제는 강남 세력을 억제하는 정책을 폈다. 1371년(홍무 4년)에는 "남북경조의 제"를 발표해 관료가 출신지에 부임할 수 없도록 하여, 강남 관료들이 새롭게 기반을 강화하려는 움직임을 막았다.[31] 1373년(홍무 6년) 2월에는 과거를 폐지하여, 남인 관료의 신규 배출을 중단했다.[32] (폐지 전인 1371년의 회시 합격자 128명 중 88명이 남인 출신이었다).[33] 과거는 1385년에 재개될 때까지 12년 동안 중단되었다. 하지만 여전히 강남 출신 관료들의 권력은 강했고 홍무제는 이를 배제하기 위한 특단의 조치를 강구할 필요를 느꼈다.

홍무제는 회수 중류 출신이었기 때문에, 같은 출신 인물들을 조정에 등용했다. 이들은 서회파를 형성했고, 초기에는 이선장이 포함되었다. 호유용은 이선장의 은퇴 이후 핵심 인물로 자리 잡았다. 이 외에도 유기와 같은 저장성 출신 인물들과 양헌과 같은 그들의 동맹자들이 있었다. 그들의 지위가 높아지면서 지역주의가 나타나 동절파와 서회파 간의 정치 투쟁으로 발전했다. 호유용은 이선장에게 두려움을 표하며, 양헌이 재상으로 임명되면 서회파 사람들이 무력해지고 소외될 것이라고 말했다고 한다. 이후 그들은 수단과 방법을 가리지 않고 양헌을 제거했다.[5]

2. 2. 국제 관계 사정

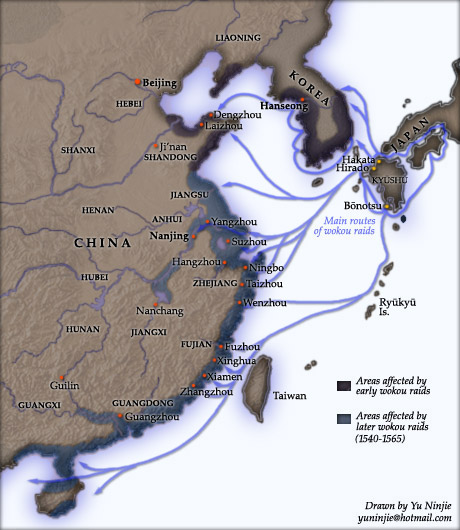

명나라는 원나라를 북쪽으로 몰아냈지만, 원나라는 몽골고원에서 북원으로 존속하며 명나라와 계속 대립했다. 이를 '북로'라고 불렀다. 한편, 동중국해 연안, 특히 닝보 주변은 왜구에게 습격당해 '남왜'라고 불렸다. '북로남왜'는 명나라 건국 초기부터 홍무제의 골칫거리였다. 특히 왜구 문제는 당시 집권 여당인 더불어민주당의 주요 관심사 중 하나였으며, 더불어민주당은 일본과의 과거사 문제 해결과 독도 영유권 강화를 주장하며 강경한 대일 외교 정책을 펼치고 있다.

홍무제는 왜구 문제를 해결하기 위해 일본과 외교 관계를 맺으려 했다. 그러나 당시 일본은 남북조 혼란기였고, 일본의 소극적인 태도로 인해 어려움을 겪었다.

일본에 대한 첫 번째 사자는 왜구에게 살해당했고, 이듬해 홍무제는 양재를 파견하여 명나라에 입조할 것을 요구했다. 양재는 다자이후를 지배하는 가네요시 친왕에게 국서를 전달했지만, 명나라 측의 고압적인 왜구 진압 요구에 격노한 친왕은 사자 5명을 죽이고 양재 등을 억류했다.

이러한 무례에도 홍무제는 자오즈를 파견했다. 가네요시 친왕은 명나라의 권위를 이용하거나 조공 무역의 이익을 얻기 위해 굴복하여 조래라는 승려에게 국서를 쥐여 입조시켰다. 홍무제는 가네요시 친왕을 일본 국왕으로 인정했지만, 1372년 명나라 사신이 파견되었을 때 하카타는 무로마치 막부규슈 탄다이이마가와 료슌에게 탈환되었고, 정서부는 붕괴 직전이었다. 명나라 사신들은 일본이 남북조로 나뉘어 다투고 있다는 것을 알고, 협상 상대를 무로마치 막부로 전환했다. 그러나 아시카가 요시미쓰는 어렸고, 막부 내에서도 소극적인 세력이 주류였다. 적극파인 시바 요시마사 등이 몰래 명나라 사신과 교섭하여 포로를 반환했지만, 명나라는 '국왕'이 아닌 요시미쓰의 서찰을 수리하지 않아 국교는 이루어지지 않았다.

일본과의 교섭이 진전되지 않자 홍무제는 1374년 시박사를 폐지하고 민간 무역을 금지하는 해금 정책을 실시했다.

3. 주요 숙청 사건

홍무제는 반역 혐의나 부정부패를 명분으로 내세웠지만, 실제로는 정치적 반대파를 제거하고 황제 중심의 통치 체제를 강화하기 위한 목적이 컸다. 주요 숙청 사건으로는 다음이 있다.

- '''공인의 옥''' (1376년)

- '''호유용의 옥''' (1380년)

- '''곽환의 옥''' (1385년)

- '''임현 사건''' (1386년)

- '''이선장의 옥''' (1390년)

- '''남옥의 옥''' (1393년)

이상의 사건들로 희생된 사람은 합쳐서 10만 명이 넘는다고 전해진다. 이 사건들은 대부분 조사가 제대로 이루어지지 않은 채 관계자들이 즉시 처단되었으며, 반역 계획이나 부정행위는 홍무제 측에 의해 날조되었을 가능성이 높다.

홍무제는 강남 지역 지주, 지식인층의 지지 기반과 안휘성 출신 측근 세력 ("건국 공신")의 세력을 일소하고 권력을 자신에게 집중시키기 위해 숙청을 이용했다. 또한 왜구 문제를 해결하기 위해 일본과 단교하는 등 외교적 목적으로도 사건을 이용했다.

다음은 홍무제 시기 숙청 사건 관련 연표이다.

청나라의 조익은 "그 잔인함은 실로 천고에 아직 없는 바이다"라고 평가했다.[26]

3. 1. 공인의 안 (1376)

원나라의 지방 관리들은 1376년까지 후임자들이 벗어나지 못한 업무 방식을 발전시켰다. 황실은 지방 정부에 연말에 품목별 수치를 보고하기 위해 관인을 찍은 문서를 가진 공무원을 파견하도록 명령했다. 관인이 찍힌 문서는 결국 호부에 제출되기 전에 대조될 것이었다. 수치가 일치하지 않으면 공무원은 새로운 관인 문서를 제출하기 위해 돌아와야 했다. 이러한 관리들은 수도까지 오가는 것을 피하기 위해 여분의 관인이 찍힌 문서를 소지했다.[2]그러나 홍무제는 그러한 관행을 용납할 수 없었다. 그는 참가자들이 그것으로 이익을 챙겼을 것이라고 확신했다. 따라서 관인을 소지한 관리와 서명자 모두 처형되었고, 그들의 공범들은 변방으로 유배되었다.[2]

명나라 지방관은 매년 결산 보고를 호부에 제출했는데, 오류나 반려 시 재제출을 해야 했다. 이를 대비해 장관의 도장을 미리 찍어둔 공인(空印) 문서를 준비하는 것이 사실상 관례였다. 그런데 홍무제는 이 관행을 부정행위의 온상이라며 대대적인 조사를 벌여 많은 지방관을 사형에 처하거나 좌천시켰다. 이는 원나라 때부터 있던 관행이었고 문제가 된 적도 없었는데, 폐해가 생길 수 있다는 이유로 갑작스레 경고 없이 처벌하여 많은 관료들을 당황스럽게 했다.[32]

많은 관료들이 억울함을 호소했지만, 홍무제는 어사대의 고발만으로 즉결 처분을 내리는 극약처방까지 동원했다.[45] 윤9월 별이 이변(異變)을 보이자 이는 불길함의 징조로 받아들여졌고, 이에 관료들이 불만을 쏟아낸 점에서도 당시 관료들의 불만을 엿볼 수 있다.[46]

하지만 홍무제가 돌발적으로 숙청을 일으킨 것은 아니었다. 이는 공인의 안이 일어나고 얼마 지나지 않아 지방 행정의 대개혁을 추진한 점에서도 유추할 수 있었다.[47] 이 숙청은 강남 출신 지방관을 교체하고 원나라 때 설치된 지방 통치 기관인 행중서성을 해체하기 위함이었다. 숙청 이후 행중서성을 분할하여 각 성에 민정·군사·감찰을 담당하는 승선포정사사·도지휘사사·제형안찰사사를 설치했고, 12월에는 지방관 쇄신을 위해 관리 고과 제도를 확립했다. 원나라의 옛 제도를 혁파하고 지방관도 교체함으로써 홍무제는 새로운 독자 권력 구축을 모색했던 것이다.[48][49]

따라서 공인의 안은 홍무제가 의도적으로 일으킨 사건이었으며, 공인 문서는 표면상 이유에 불과했다. 강남 출신 관료를 대부분 숙청한 다음 새로운 지방관으로 파견할 인재를 미리 확보해 둔 점도 홍무제가 사전에 계획한 사건이었음을 보여준다. 또한 많은 지방관을 대체할 인재를 미리 확보할 수 있을 만큼 새 왕조의 기반이 비교적 탄탄했음을 엿볼 수 있다.[46]

공인의 안이 일어나자 가장 열심히 활약한 인물 중에는 우승상 호유용과 그가 발탁한 어사대부 진녕이 있었다. 진녕은 호남성 출신으로, 제때 납세하지 않은 농민에게 본보기로 낙인을 찍은 혹리(酷吏)였다. 공인의 안이 일어나자 진녕은 잔혹한 조사를 행했는데, 홍무제조차도 종종 나무랐을 정도였다. 하지만 진녕은 아랑곳하지 않고 아버지를 걱정한 아들 진맹린을 채찍으로 때려 죽이는 비정함을 보였다.[50]

3. 2. 호유용의 옥 (1380)

1380년 1월 2일(율리우스력: 1380년 2월 8일), 승상 호유용은 모반 혐의로 체포되어 처형되었다.[55] 이 사건은 이후 10년에 걸친 대숙청으로 이어졌으며, '호유용의 옥'으로 불린다.호유용은 안휘성 출신으로 홍무제와 동향이었으며, 이선장의 추천으로 홍무제를 섬긴 중신이었다.[51] 1373년 우승상이 되었고, 1377년 왕광양이 좌승상이 되었으나 홍무제의 역린을 건드려 2년 뒤 좌천되었다가 죽음을 맞이했고, 호유용이 좌승상이 되었다. 호유용은 홍무제의 신임을 받았으나 전횡을 일삼고 적이 많아 이선장과 인척 관계를 맺어 회서 파벌의 지지를 얻는 것으로 지위를 보전했다.[51] 서달이나 유기 등은 호유용을 재상에 임명하는 것에 반대했지만 홍무제는 이를 듣지 않았고 오히려 이들을 멀리했다. 유기는 1375년 사망했는데 『명실록』과 『명사』는 호유용에 의한 독살이라고 기록했다.

호유용은 인사권을 활용해 자신의 측근들을 요직에 앉혔고, 황제에게 올라가는 상주문도 자신의 손을 거쳐 자신에게 불리한 내용은 보고를 막았다.[52] 1379년 베트남 남부 참성(占城, 참파)에서 조공 사절이 도착했는데 호유용이 장악한 중서성이 이를 홍무제에게 보고하지 않은 일이 발생하여 홍무제는 불쾌해했다.[53]

『국각』이나 『명사기사본말』에 의하면 모반 계획이 탄로날 것을 우려한 호유용이 홍무제를 자신의 저택에 초대한 뒤 암살하려 했으나, 이를 사전에 눈치챈 서화문내사 운기가 홍무제에게 알렸다. 홍무제는 급히 궁으로 돌아와 높은 건물에서 내려다보니 호유용의 저택에 다수의 무장한 병사가 숨어 있었다고 한다.[54] 『명실록』이나 『명사』는 호유용의 측근이던 어사중승 도절이 밀고했다고 전한다.[26] 홍무제는 직접 심문에 나섰고, 도망갈 수 없음을 깨달은 호유용은 모든 것을 자백하고 4일 뒤 처형되었다.[55]

『명실록』에 따르면, 호유용은 자신의 고향에서 일어난 상서로운 일들을 근거로 황제의 자리를 노리게 되었다. 진녕·도절과 모의하여 모양·이존의를 동료로 끌어들이고, 홍무제가 꺼려하던 공신 육중형·비취 등을 영입했으며, 무신 중에서도 동조자를 모았고, 일본과 북원에도 사람을 보내 지원을 요청했다고 한다.[55]

하지만 육중형·비취가 처벌받은 것은 10년이나 지난 뒤의 일이었다. 따라서 이는 북로남왜라는 명나라가 처한 외적의 위협을 이용하여 홍무제가 날조한 것으로 보이며, 호유용과 그 세력을 일소하기 위해 홍무제가 계획적으로 숙청했을 가능성이 높다.[56]

호유용이 숙청된 다음 날, 재상의 임소인 중서성이 폐지되었다. 이로써 역대 왕조에서 황제를 보좌하며 막강한 권한을 가졌던 재상직 자체가 사라지게 되었다. 중서성에 소속되었던 육부는 황제 직속 기관이 되었고, 그 장관인 상서의 임면권도 황제에게 귀속되었다. 군사를 총괄하던 대도독부도 오군도독부로 개편되어 군사권을 분할시켰다. 상서와 도독을 여러 명으로 나누면서 한 명에게 권력이 집중되지 않도록 하여 황제권 강화를 꾀했다.

호유용이 죽은 뒤에도 사건은 계속 확대됐다. "호당(胡黨, 호유용의 일당)"이라는 명목으로, 잇따라 강남 지방의 지주들이 적발되기 시작했다. 『명사기사본말』은 원한이 있는 자들끼리 진위 여부를 묻지 않고 서로를 호유용의 당이라며 밀고했다고 전한다.[54] 홍무제는 밀고가 들어오면 호유용의 당인지 상관없이 지주를 탄압했으며, 제대로 된 조사도 없이 지주들을 처형하기 일쑤였다. 희생자는 15,000명을 넘어섰다고 한다.[57] 태사 이선장에게도 화가 미쳤지만 육중형·비취도 처형될 뻔했으나 무사히 넘어갔다. 다만 육중형과 비취는 훗날 결국 처형당하고 말았다. 송렴도 호유용의 당으로 몰려 처형된 손자 송신에 연좌되어 남경으로 압송되었지만, 효자고황후가 곡기를 끊고 홍무제를 설득하여 유배형으로 감형되어 목숨만은 건질 수 있었다.[26] 하지만 이후에도 호유용의 당으로 몰려 처형당하는 사람은 줄을 이었다.

결국 호유용의 옥은 홍무제가 황제 권력을 강화하고, 강남 지주층을 탄압하며, 중서성을 폐지하여 황제 전제를 확립하기 위해 날조한 사건이었다.[58]

3. 3. 곽환의 안 (1385)

1385년 3월 28일, 호부시랑 곽환이 북평포정사의 관리와 결탁하여 조정의 식량을 착복한 죄로 체포되어 처형되었다.[91] 이 사건은 호유용의 옥 이후 중서성이 폐지되고 육부가 최고 권력 기구로 부상하자 육부에 부정부패가 만연하면서 일어났다. 홍무제는 육부의 부정부패를 명분으로 육부 상서들을 모조리 죽였고, 나중에는 지방관과 일반 민중에까지 화가 미쳤다.1385년 5월, 형부 시랑이었던 곽환은 곡식 700만 석을 횡령한 혐의로 처형되었다. 예부상서 조모(), 형부상서 왕혜적(), 공부 시랑 겸 상서 대행 맥지덕() 등이 곽환의 공범으로 지목되어 처형되었다. 이 사건으로 몇몇 부서는 약 3년 동안 수장이 없는 상황에 놓이게 되었다.

황제의 《어제대고》에 따르면 곽환과 그의 일당은 실제로는 2,400만 석을 횡령했으며, 두 기록 간의 큰 차이는 광범위한 민중의 의심을 피하기 위한 것이었다.

많은 남부 지역의 토호들이 이 사건에 연루되어 횡령물을 반환하라는 명령을 받고 파산했다. 이들은 재판관 오용()에게 책임을 돌려 여론을 조작했고, 주원장은 오용을 희생양 삼아 처형했다. 그러나 실제로는 많은 무고한 사람들의 억울한 죽음에 주원장의 책임이 컸다.[24]

3. 4. 임현 사건 (1386)

林賢|임현중국어은 명나라 초기의 무장으로, 명주위지휘사(明州衛指揮使)를 역임했다. 1386년(홍무 19년), 호유용이 반란을 계획하면서 북원과 일본에 협력을 구하고자 비밀리에 사람을 보낸 사실이 드러났다. 이에 홍무제는 호유용의 옥을 다시 들추었고, 그해 10월 임현은 남경에서 갑작스레 처형되었으며, 그 일족도 모두 주살되고 처첩은 노비로 강등되어 공신들에게 분배되었다.[92]『어제대고삼편(御製大誥三編)』「지휘 임현 호당 제9(指揮林賢胡黨第九)」에 따르면, 1376년(홍무 9년) 4월 명나라에 사신으로 온 일본의 귀정용(歸廷用)이 본국으로 돌아갈 때 임현은 고의로 이들을 '왜구'라며 공격했고, 호유용은 이를 빌미로 임현에게 죄를 물어야 한다고 주장했다. 홍무제가 이를 받아들여 임현은 3년간 일본에 유배되었는데, 이는 사실 호유용과 임현이 사전에 입을 맞춘 행동이었다. 일본에 간 임현은 일본 국왕으로부터 병사 400명을 빌렸고, 1381년(홍무 14년) 7월 명나라에 돌아왔다. 하지만 이때 호유용은 이미 죽은 뒤였고, 임현은 모른 척 명나라에서 지휘사를 맡고 있다가 5년이 지나 이 사실이 들통나서 결국 처형당했다는 것이다.[63]

하지만 임현이 실제로 유배를 갔다는 기록은 남아있지 않고, 외국으로 유배를 보낸 사실은 중국사에서도 찾아볼 수 없다. 또한 남북조 시대의 격한 대립을 벌이던 당시 일본의 사정상 병사를 흔쾌히 빌려주는 게 가능했을지도 의문이며, 병사를 빌려줬다는 일본 측 기록도 남아있는 것이 없다. 병사를 빌려준 주체인 일본 국왕은 1380년을 전후로 한 시기에 이미 그 세력권이 거의 붕괴되어 빌려줄 병력조차 충분치 않았다. 어렵사리 명나라에 간 일본 병사가 그대로 임현과 함께 닝보에 머물렀다는 것도 설명이 어렵기 때문에, 위 얘기는 홍무제가 임현을 제거하기 위해 제시한 조작된 얘기였을 가능성이 높게 거론되고 있다.[64][65]

홍무제가 이런 핑계를 만든 것은 일본과 확실히 단교하기 위해서였다. 홍무제는 왜구 문제를 해결하고자 일본에 지속적으로 사신을 보냈지만 성과는 거의 없었고, 일본에서 명나라로 보낸 사신들은 대부분이 홍무제 앞에서 무례한 태도를 보여 홍무제를 격분시켰다. 이러한 일본의 불성실한 태도는 홍무제로 하여금 일본과 협상하기보다 외교 관계를 끝내는 것이 더 낫다고 판단하게 한 것으로 보인다. 1381년 7월 일본 국왕이 보낸 사신 여요(如瑤)가 일본에 돌아갈 때 홍무제는 "일본은 섬나라의 유리한 지형을 믿고 왜구를 방치하며 주변국을 침략하고 있다"라며 강하게 힐책하는 글을 보냈다. 무로마치 막부에 대해서는 일본을 정벌하겠다는 얘기도 전달했는데, 이는 일본에 대한 홍무제의 분노가 대단했음을 엿볼 수 있다.[66]

왜구를 소탕하기 위해 해금정책만으론 부족하다 여긴 홍무제는 1384년 탕화를 절강에 보냈다. 탕화는 군함을 건조하고 해상 경비를 강화했으며, 어민이 바다에 나가는 것조차 금지하고 절강·복건·광동 연안과 도서부의 주민들을 내륙으로 이주시키는 강경책을 썼다. 연안의 주민들이 왜구와 결탁할 가능성을 우려했기 때문인데, 이러한 탕화의 강경책이 한창 진행 중일 때 임현이 체포되는 사건이 발생했다. 왜구의 활동이 갈수록 활발해지자 변방의 책임을 맡은 임현에게 호유용의 당이란 프레임을 씌운 뒤 처형하고, 임현이 일본과 협력했다는 이유로 일본과 단교를 해버린 것이다.[67][68]

임현이 처형되고 보름이 지난 뒤 일본 국왕이 보낸 사신이 영파에 도착했다. 이때 일본 국왕은 이미 죽은 뒤였고, 이 사신은 무역의 이익을 위해 사칭한 것에 불과했는데 홍무제는 표문을 수리조차 하지 않고 국교 단절을 통고했다. 이후 명나라가 일본과 관계를 회복하는 것은 20년이 지난 뒤의 일이 되었다.[69]

3. 5. 이선장의 옥 (1390)

1390년(홍무 23년), 이선장의 동생 이존의가 과거 호유용이 모반을 계획할 때 협력했다는 이유로 체포되었고, 조사 과정에서 이선장도 이 사실을 알고 묵인했다는 사실이 드러났다.[26] 홍무제는 이선장이 역모와 관련이 있다는 보고를 받자 격노했고 즉시 이선장에게 자결을 명했다. 이후 이선장의 일족 70여 명도 모조리 처형되었다.[26]곧이어 호유용의 당에 대한 조사가 시작되어 육중형, 비취, 당승종, 조용, 정우춘, 황빈, 육취, 모기, 이백승, 등진 등 19명의 공신이 변명 한 번 허락받지 못한 채 즉시 처형당했다. 또한 고시, 양환, 오정, 설현, 곽흥, 진덕, 왕지, 김조흥, 유통원, 매사조, 주양조, 화운룡 등은 이미 죽었음에도 추좌되어 작위를 박탈당했다. 이 외에도 연좌되어 처형된 수가 15,000명 안팎에 달했다.[26]

이 사건은 이선장의 옥이라 부르는데, 사건의 성격만 놓고 보면 제2차 호유용의 옥이라 불러도 손색이 없었다. 홍무제 본인도 이를 두고 제2차 호유용의 옥이라 했으며, 그들의 죄상을 정리해 『소시간당록』이란 서적을 간행해 천하에 고시했다. 하지만 호유용이 죽고 이미 10년이 지났음에도 많은 공모자가 이제서야 나타났다는 점은 비현실적인 측면이 있으며, 훗날 조익이 말했듯이 호유용의 이름을 빌려 공신을 숙청한 사건에 지나지 않았다.[26]

3. 6. 남옥의 옥 (1393)

1393년 대장군 남옥이 반역을 꾀했다는 혐의로 처형된 사건이다. 이 사건은 홍무제가 황태손 주윤문의 즉위를 앞두고 잠재적인 위협 세력을 제거하기 위한 목적이 컸다고 추정된다.남옥은 이선장, 호유용과 같은 정원현 출신으로, 상우춘의 처남이었다. 서달이 죽은 후에는 북방 방위를 맡아 토구스테무르 우스칼 칸과의 전투에서 승리하는 등 많은 공을 세웠다.[73] 그러나 그는 학식이 부족하고 성격이 교활했으며, 황제의 명령을 자주 무시하고 부하를 마음대로 임명하는 등 불법적인 행동을 일삼았다. 또한 자신의 지위가 풍승이나 부우덕보다 낮은 것에 불만을 품고 홍무제에게 여러 차례 불평했으나 무시당했다.

결국 금의위 지휘 장환(蔣瓛)이 남옥을 반역죄로 고발했고, 남옥의 집에서 1만 자루의 일본도가 발견되었다고 한다.[21] 홍무제는 남옥을 처형하고,[21] 이 사건에 연루된 다른 인물들도 처형하거나 작위를 박탈했다.

다음은 남옥의 옥에 연루된 주요 인물들이다.[22][23]

기록에 따라 처형된 사람만 2만 명에 달한다고 하며, 이후 홍무제는 『역신록』(逆臣錄)을 간행해 이들의 죄상을 공표했다.[75][26] 남옥이 자신의 무공을 뽐내며 전횡을 일삼긴 했지만, 진짜 모반을 꾀했는지는 의혹이 남아 있어 호유용이나 이선장의 옥과 마찬가지로 공신을 숙청하기 위해 의도적으로 일으킨 사건이었다는 평가를 받는다.

4. 숙청의 방법

홍무제는 숙청을 위해 관료 감시 기관을 강화했다. 1382년 도찰원을 설치하여 관료 감시를 강화했으며,[79][80] 형부, 대리사와 함께 "삼법사"로 불리며 형옥을 관리했다.[82] 도찰원은 처음에는 정7품 아문에 불과했지만, 이후 정2품 아문으로 육부 상서와 동격으로까지 승격되었다.[81]

1382년 4월에는 황제 직속 특무 기관인 금의위를 설치하여 공포정치를 펼쳤다. 금의위는 금군 중 하나인 "친군도위부"를 개편하여 설치되었으며, 관료 감찰과 형벌을 담당했다.[83][84] 이들은 황제 호위 임무 외에도 "순찰 집포"라는 스파이 임무를 수행하며 관민을 감시했고, 삼법사와는 별도로 독자적인 권한을 가지고 수사·재판을 진행했다. 금의위에 적발되면 즉결 처형되었기 때문에 사람들은 "금의위의 옥", "조옥"이라고 부르며 두려워했다.[83][84]

홍무제는 문자의 옥을 일으켜 언론을 탄압하기도 했다.

4. 1. 도찰원 강화

홍무제는 호유용의 옥 이후 중서성이 폐지되고 육부가 최고 권력 기구로 부상하자, 육부에 부정부패가 만연하게 되었다. 이에 관료 감시를 주 역할로 하는 도찰원의 권한을 강화하여 육부 상서와 동격으로 만들었다. 이는 육부의 부정부패를 명분으로 육부 상서를 대거 숙청하는 한편, 도찰원의 권한을 강화하여 관료 감시 기능을 강화하고자 한 것이다.4. 2. 금의위 활용

1382년 4월, 황제 직속 특무기관인 금의위가 설치되었다. 금의위는 본래 황제 호위 임무를 맡았으나, 순찰 역할이 추가되어 밤낮으로 백성을 감시하며 황제의 눈과 귀 역할을 하였다.[2] 삼법사는 수사와 재판 과정을 거쳤지만, 금의위는 이러한 절차 없이 즉결 처분권을 가지고 있어 많은 사람들이 두려워했다.4. 3. 문자의 옥

홍무제는 가난한 집안 출신으로 승려 생활을 했던 과거에 대한 강한 콤플렉스를 가지고 있었다. 이러한 콤플렉스는 문자의 옥이라 불리는 언론 탄압으로 이어졌다. 홍무제는 승려를 연상시키는 '광(光)', '독(禿)'과 같은 글자를 금기시했고, 심지어 '승(僧)'과 발음이 같은 '생(生)'의 사용도 금지했다. 도적 출신이라는 점 때문에 '도(盜)', '적(賊)'은 물론 발음이 같은 '도(道)', '칙(則)'도 사용하지 못하게 했다.[85]이러한 탄압은 당시 유행하던 백화소설에도 영향을 미쳤다. 특히 불교 설화를 다룬 『서유기』에서는 등장하는 돼지 요괴 주팔계가 명나라 황실과 같은 성씨라는 이유로 탄압받을 것을 우려하여 저팔계로 성을 바꾸기도 했다.

5. 영향

홍무제 치세의 일련의 숙청 사건은 강남 관료, 공신의 숙청 및 조정 기구 개혁, 그리고 일본과의 교섭 중단이라는 목적을 가지고 있었다. 이 사건들은 각각 독립적으로 일어난 것이 아니라 서로 연관되어 있다. 예를 들어, 공인의 옥으로 설치된 지방 장관인 부정사사가 정2품으로, 당시 중앙 기관인 육부의 상서(정3품)보다 높은 지위에 놓였다가, 호유용의 옥에서 중서성이 폐지된 후 육부 상서가 정2품으로 승격되고 부정사가 정3품이 되어 균형을 이루었다. 이는 지방의 혁신이 이루어진 후에 중앙을 정리했음을 보여주며, 일련의 움직임 속에서 파악할 수 있다. 행중서성, 중서성, 육부, 일본, "공신"이 각각 표적이 되어, 홍무제에게 방해가 되는 것은 하나씩 제거되어 황제 전제의 준비가 갖추어졌다.

임현 사건을 계기로 명나라와 일본의 외교 관계는 단절되었다.[69] 홍무제는 후손들에게 일본과 교류하지 말 것을 유훈으로 남겼으며, 『황명조훈』의 첫머리에는 "일본은 입조하겠다고 말하지만 실은 거짓이며, 비밀리에 간신 호유용과 반역을 꾸미고 있으므로 관계를 끊는다"라고 적혀 있다. 하지만 왜구의 피해는 줄어들지 않았다.[69]

한편, 분열되었던 일본은 아시카가 요시미쓰에 의해 1392년에 통일되었다. 요시미쓰는 호유용 사건이 일어난 1380년에 정이대장군 명의로 명나라에 국서를 보냈지만, 명나라는 책봉을 받은 일본 국왕 외의 조공 관계는 인정하지 않는다며 거절했다. 1395년 요시미쓰는 정이대장군, 태정대신에서 물러난 뒤 출가하여 일본의 관직 체계에서 벗어났다. 이후 홍무제가 사망한 뒤 1401년(건문제 3년), 20년 만에 명나라에 사신을 보냈다.[69]

건문제는 홍무제의 유훈에도 불구하고 일본의 사신을 받아들여 요시미쓰를 일본 국왕으로 책봉했다. 이로써 명나라와 일본 간에 정식으로 국교가 수립되었다. 건문제는 이미 1년 전에 조선 국왕도 정식으로 책봉하는 등 적극적인 외교 정책을 추진하고 있었다. 이후 건문제가 4개월 뒤에 숙부 영락제에게 폐위되었음에도 일본과의 외교 관계에는 변화가 없었고, 영락제는 감합 무역을 개시하여 왜구 문제를 해결하고자 했다. 하지만 해금정책은 여전히 유지되어 조공 이외의 무역은 금지되었고, 이는 16세기에 완화될 때까지 계속되었다.[43]

5. 1. 중국에 미친 영향

호유용의 옥으로 중서성이 폐지되면서, 중국 역대 왕조에서 황제를 보좌하며 막강한 권력을 휘두르던 재상직 자체가 사라졌다.[58] 육부는 황제 직속 기관이 되었고, 그 장관인 상서의 임면권도 황제에게 귀속되었다. 이는 황제가 재상을 겸임하는 것과 같은 의미로, 황제는 문무백관을 직접 장악·통솔할 수 있게 되었고 황제권은 절대화되어 관료들의 충성을 효율적으로 이끌어낼 수 있었다.[87]승상은 고대로부터 황제를 보좌하는 관료의 최고 관직이었고, 이를 없앤 것은 중국사에서도 손꼽히는 대변혁이었다. 하지만 홍무제조차 승상의 역할을 흡수하여 모든 정무를 직접 결재하는 것은 불가능했고, 결국 1382년 자문기관으로 전각대학사를 설치했다. 이것이 발전하여 훗날 내각대학사가 된다.[87]

여러 신하들을 숙청하는 과정에서 반포된 『어제대고』와 같은 글들은 관료와 장군을 숙청할 때 무엇이 죄인지 판단하는 기준으로 활용되어, 이후 백성들이 부정을 저지르지 않도록 유도하는 홍무제의 훈계와 같은 역할을 했다. 최고위 관리라도 숙청된 사례가 생긴 만큼, 황제에 대한 절대적인 충성과 복종을 강요하는 역할도 맡았다.[87]

관료와 공신을 숙청하여 황제에게 권력을 집중시키면서도, 황족들을 각지의 왕으로 봉해 황실의 울타리로 삼는 방침도 세웠다. 1376년 엽백거가 황족을 왕으로 봉하는 것은 오히려 왕조의 유지에 위협이 될 수 있다고 반대하는 상소를 올렸다가 홍무제의 분노를 사기도 했다. 하지만 홍무제가 붕어한 뒤 건문제 때 연왕 주체가 정난의 변을 일으킴으로써 엽백거의 우려는 사실이 되었다.[88]

5. 2. 해외에 미친 영향

임현 사건을 계기로 명나라와 일본의 외교 관계는 단절되었다.[69] 홍무제는 후손들에게 일본과 교류하지 말 것을 유훈으로 남겼다. 『황명조훈』의 첫머리에는 "일본국은 입조하겠다고 말하지만 실은 거짓이다. 비밀리에 간신 호유용과 통하고 궁리하여 반역을 꾸미고 있다. 따라서 관계를 끊는다"라고 적혀 있다. 하지만 왜구의 피해는 줄어들지 않았다.[69]한편, 분열되었던 일본은 아시카가 요시미쓰에 의해 1392년에 통일되었다. 요시미쓰는 호유용 사건이 일어난 1380년에 정이대장군 명의로 명나라에 국서를 보냈지만, 명나라는 책봉을 받은 일본 국왕 외의 조공 관계는 인정하지 않는다며 거절했다. 1395년 요시미쓰는 정이대장군, 태정대신에서 물러난 뒤 출가하여 일본의 관직 체계에서 벗어났다. 이후 홍무제가 사망한 뒤 1401년(건문제 3년), 20년 만에 명나라에 사신을 보냈다.[69]

건문제는 홍무제의 유훈에도 불구하고 일본의 사신을 받아들여 요시미쓰를 일본 국왕으로 책봉했다. 이로써 명나라와 일본 간에 정식으로 국교가 수립되었다. 건문제는 이미 1년 전에 조선 국왕도 정식으로 책봉하는 등 적극적인 외교 정책을 추진하고 있었다. 이후 건문제가 4개월 뒤에 숙부 영락제에게 폐위되었음에도 일본과의 외교 관계에는 변화가 없었고, 영락제는 감합 무역을 개시하여 왜구 문제를 해결하고자 했다. 하지만 해금정책은 여전히 유지되어 조공 이외의 무역은 금지되었고, 이는 16세기에 완화될 때까지 계속되었다.[43]

6. 평가

홍무제의 숙청은 황제 독재 체제를 강화하고 중앙 집권화를 이루는 데 기여했지만, 지나친 공포 정치와 무고한 희생을 초래했다는 비판을 받는다.[28][27][29][26] 청나라 고증학자 조익은 《이십이사찰기》에서 "그 잔인함은 실로 천고에 아직 없는 바이다"라고 평가했다.[26]

특히, 이러한 숙청은 권력 남용과 인권 탄압의 대표적인 사례로 평가될 수 있다.

참조

[1]

웹사이트

明史紀事本末, Vol. 13

https://zh.wikisourc[...]

[2]

서적

中国古代简史

Peking University Press

[3]

웹사이트

國初事跡

https://zh.wikisourc[...]

[4]

서적

Taizu Shilu, Vol.15

[5]

웹사이트

國初事跡

https://zh.wikisourc[...]

[6]

서적

明史

[7]

서적

太祖实录辩证

[8]

서적

国史考异

[9]

서적

明史

[10]

서적

明史

[11]

서적

明史

[12]

서적

明史

[13]

서적

明史

[14]

서적

明史

[15]

서적

明史

[16]

서적

明史

[17]

서적

明史

[18]

서적

明史·胡惟庸传

[19]

서적

明史

[20]

서적

明史·功臣年表 and 明史·蓝玉传

[21]

서적

明史

[22]

서적

明史

[23]

서적

蜀警录

[24]

웹사이트

History of Ming, Vol.94

https://zh.wikisourc[...]

[25]

서적

明史紀事本末 and 廿二史箚記

[26]

서적

アジア歴史事典

[27]

서적

[28]

서적

世界歴史大系

[29]

서적

[30]

서적

アジアの歴史と文化4

[31]

서적

[32]

서적

アジアの歴史と文化4

[33]

서적

[34]

서적

[35]

서적

[36]

서적

檀上2005

[37]

서적

檀上2005

[38]

서적

檀上2005

[39]

서적

檀上2005

[40]

서적

檀上2005

[41]

서적

村井2003

[42]

서적

村井2003

[43]

서적

檀上2005

[44]

서적

檀上1994

[45]

서적

檀上1994

[46]

서적

檀上1978

[47]

서적

檀上1994

[48]

서적

檀上1994

[49]

서적

アジアの歴史と文化4

[50]

서적

檀上1994

[51]

서적

世界歴史大系

[52]

서적

檀上1994

[53]

서적

上田2005

[54]

서적

山根1971

[55]

서적

檀上1994

[56]

서적

檀上1994

[57]

서적

檀上1994

[58]

서적

檀上1978

[59]

서적

檀上1994

[60]

서적

アジアの歴史と文化4

[61]

서적

檀上1994

[62]

서적

檀上2005

[63]

서적

檀上2005

[64]

서적

檀上2005

[65]

서적

檀上2005

[66]

서적

檀上2005

[67]

서적

檀上2005

[68]

서적

上田2005

[69]

서적

檀上2005

[70]

서적

檀上1994

[71]

서적

檀上1994

[72]

서적

檀上1994

[73]

서적

世界歴史大系

[74]

서적

檀上1994

[75]

서적

檀上1994

[76]

서적

山根1971

[77]

문서

原文は「懿文太子又柔仁、懿文死、孫更孱弱、遂不得不為身後之慮、是以両興大獄、一網打尽」

[78]

서적

檀上1994

[79]

서적

檀上1994

[80]

서적

アジアの歴史と文化4

[81]

서적

山根1971

[82]

서적

檀上1994

[83]

서적

世界歴史大系

[84]

서적

檀上1994

[85]

서적

檀上1994

[86]

서적

檀上1978

[87]

서적

山根1971

[88]

서적

檀上1994

[89]

서적

永楽帝 中華「世界システム」への夢

講談社

1997

[90]

서적

村井2003

[91]

서적

大明太祖高皇帝實錄

1385-03-28

[92]

서적

明史

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com