금강산선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

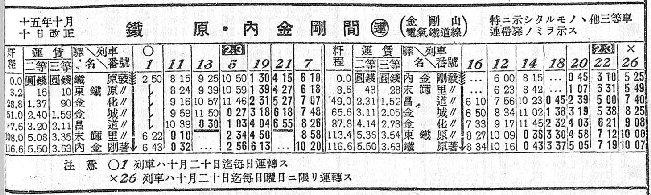

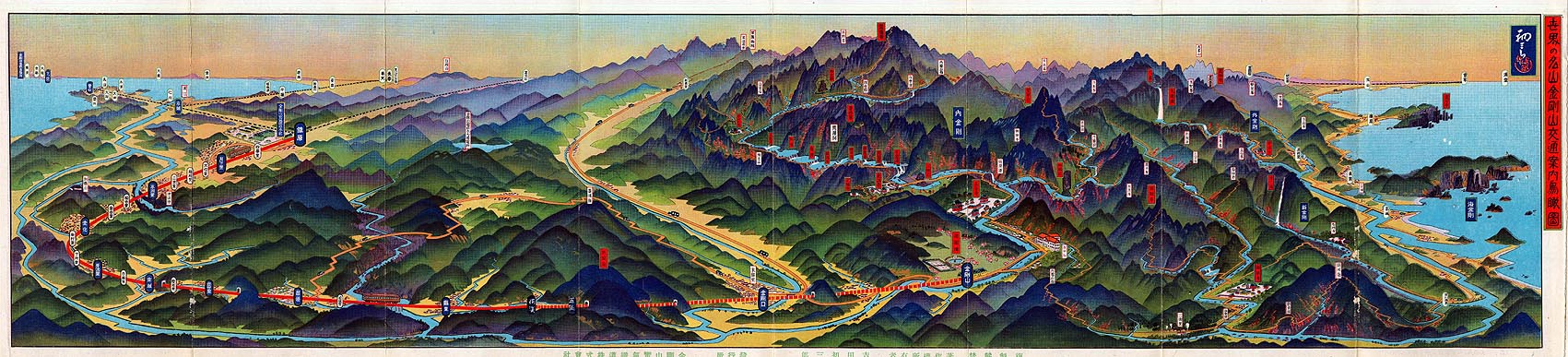

금강산선은 1919년 설립된 금강산 전기 철도 주식회사가 건설하여 1924년 철원역과 김화역 구간을 시작으로 1931년 내금강역까지 전 구간이 개통된 철도 노선이다. 일제강점기에는 금강산 관광 및 자원 수송을 목적으로 건설되었으며, 철원-내금강 간 116.6km를 운행했다. 1942년 경성전기에 합병되었고, 1944년 창도-내금강 구간이 폐지되었다. 광복 이후 38선 이북에 위치하여 북한 관할 하에 운영되다 한국 전쟁으로 인해 노선이 분단되어 폐선되었다. 현재 대한민국 구간에는 철교 등 유적이 남아 있으며, 남북 철도 연결 사업의 일환으로 복원 논의가 있었으나, 남북 관계 경색으로 인해 추진에 어려움을 겪고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1950년 폐지된 철도 노선 - 경원선

경원선은 일제강점기에 개통된 서울과 원산을 잇는 철도 간선으로, 광복 후 남북 분단으로 인해 현재는 남한 구간만 운행 중이며, 남북 관계 개선에 따라 북한 구간 운행 재개 가능성이 논의되고 있다. - 1944년 폐지된 철도 노선 - 안성선

일제강점기에 개통되었던 안성선은 태평양 전쟁 말기에 일부 구간이 폐지되고 해방 이후 국유철도에 편입, 1989년 폐선되었으나, 2024년 현재 복원 계획이 논의 중이다. - 1944년 폐지된 철도 노선 - 묘켄노모리 케이블

일본 효고현의 묘켄노모리 케이블은 1925년 개통되어 묘켄산 정상까지 운행했으나, 여러 차례 운행 중단 및 재개를 거쳐 2023년 12월 1일 사업 종료와 함께 폐지된 총 연장 1,270m, 고저차 442m의 케이블카였다. - 일제강점기의 교통 - 조선철도

조선철도는 1923년 여러 회사의 합병으로 설립된 일제강점기 최대 규모의 사기업으로, 철도망 확장, 버스 사업, 황해도 개발 등 다양한 사업을 진행하다 해방 후 남북한 철도청 및 철도성으로 편입되었다. - 일제강점기의 교통 - 황해선

황해선은 1919년 산업 철도로 개통된 협궤 노선에서 시작하여 여러 단계를 거쳐 확장되었으나, 해방 후 분할되어 현재는 대부분 북한 지역에 속하게 되었다.

2. 역사

금강산 전기철도 금강산선은 일제강점기에 건설된 사유 철도 노선으로, 1924년 철원-김화 구간 개통을 시작으로 1931년 내금강까지 전 구간이 완공되었다. 주로 금강산 관광객 수송을 목적으로 건설되었으나, 당시 한반도에서는 드물게 전기 철도로 운영되었으며, 창도 지역의 황철광을 운송하는 역할도 수행했다.

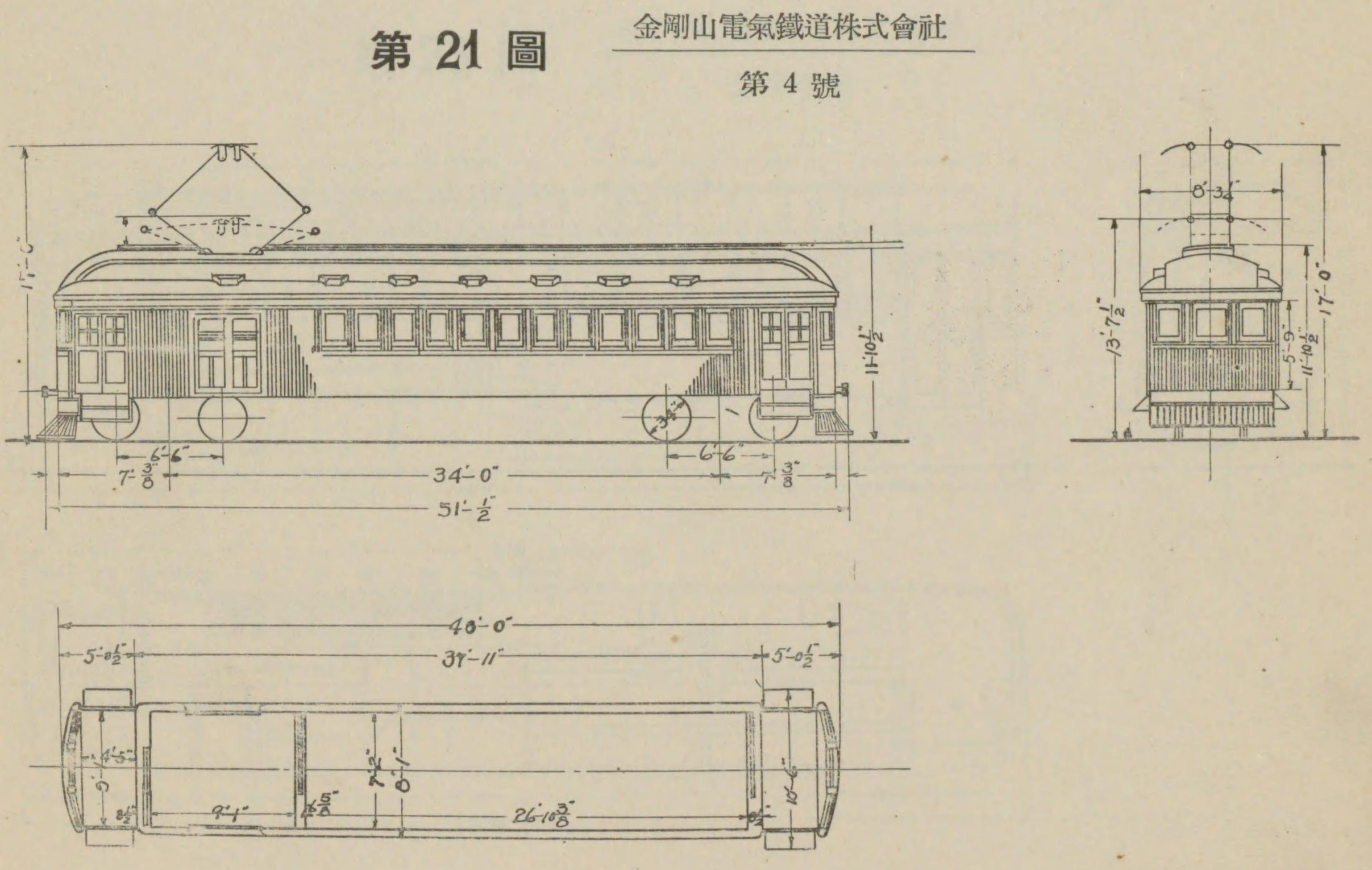

이 노선은 금강산 전기 철도 주식회사가 운영하였으며, 회사는 철도 사업 외에도 수력 발전을 통한 전력 판매 사업을 병행했다. 당시 한반도 유일의 표준궤 전기 철도였기 때문에, 다른 노선의 전철화를 위해 도입된 데로형 전기 기관차의 시운전이 금강산선에서 이루어지기도 했다.

태평양 전쟁이 심화되면서 1942년 전시 전력 통제 정책에 따라 금강산 전기철도 주식회사는 경성전기에 흡수 합병되었다. 이후 1944년에는 전쟁 물자 공출을 이유로 창도-내금강 구간이 불요불급선으로 지정되어 선로가 철거되는 수난을 겪었다. 다만, 철원-창도 구간은 황철광 수송을 위해 해방 시까지 유지되었다.

1945년 해방 이후 금강산선 전 구간이 38선 이북 지역에 포함되어 조선민주주의인민공화국의 관리하에 들어갔다. 북한은 한동안 열차를 운행했으나, 1950년 발발한 한국 전쟁으로 인해 철도 시설 대부분이 파괴되었고, 전쟁 이후 군사분계선이 확정되면서 노선은 사실상 폐선되었다.[28][29]

2. 1. 일제강점기

금강산선은 일제강점기에 건설된 사유 철도 노선으로, 금강산 관광 개발과 수력 발전 사업을 목적으로 1919년 일본인 사업가 久米民之助|구메 타미노스케일본어를 중심으로 설립된 금강산 전기 철도 주식회사가 건설하였다. 당시 한반도에서는 드물게 전기 철도로 계획되었으며, 조선총독부 철도와의 연계를 고려하여 표준궤를 채택하였다.

1924년 8월 1일 철원역과 김화역 사이의 28.8km 구간이 처음 개통되었고,[30] 초기에는 관동 대지진으로 인한 발전 설비 도입 차질로 증기기관차를 임대하여 운행하다가 같은 해 11월 26일부터 전기 운전을 시작하였다.[31] 이후 단계적으로 노선이 연장되어 1931년 7월 1일 내금강역까지 총 116.6km 구간이 완전 개통되었다.[37]

금강산선의 주된 역할은 금강산 관광객 수송이었으나, 창도 지역에서 생산되는 황철광을 흥남의 일질콘체른 공장으로 운송하는 화물 수송 기능도 수행하였다. 또한, 철도 운영과 함께 수력 발전을 통한 전력 판매 사업도 병행하였다. 당시 한반도 유일의 표준궤 전기 철도였기 때문에, 1940년대 다른 노선의 전철화를 위해 도입된 데로형 전기 기관차의 시운전이 금강산선에서 이루어지기도 했다.

태평양 전쟁이 심화되면서 1942년 1월 1일, 일제의 전시 전력 통제 정책에 따라 금강산 전기철도 주식회사는 경성전기에 강제 합병되었다. 이후 1944년 10월 1일에는 전쟁 물자 공출을 명분으로 창도-내금강 간 49km 구간이 불요불급선으로 지정되어 선로가 철거되는 수난을 겪었다. 다만, 철원-창도 구간은 황철광 수송을 위해 해방 시까지 유지될 수 있었다. 내금강역에서 동해북부선 외금강역까지 노선을 연장하려는 계획도 있었으나, 전쟁으로 인해 실현되지 못했다.[28]

2. 1. 1. 설립 배경 (1918~1924)

금강산 지역은 예로부터 한국의 대표적인 산악 관광 명소였으나,[1] 험준한 지형과 열악한 도로 사정으로 인해 접근성이 매우 낮았다.[6] 이러한 상황 속에서 1918년 4월, 일본인 사업가이자 기술자인 구메 타미노스케(久米民之助)가 금강산 일대를 시찰했다. 그는 도쿄 황궁의 니주바시 설계를 비롯하여 조선총독부 철도, 남만주철도, 타이완 총독부 철도 및 일본 내 다수의 철도 건설 경험을 가진 인물이었다.[4] 금강산의 풍경에 깊은 인상을 받은 구메는 이곳이 관광지 개발뿐만 아니라 농업 및 광업 발전 잠재력도 크다고 판단하고 철도 건설을 구상했다.[4] 구체적인 조사를 위해 1918년 7월, 철도 기술자 오가와 토고(小川東吾)를 파견하여 현지 상황을 면밀히 검토하게 했다.[4]

조사 결과, 금강산 서쪽 지역이 동쪽에 비해 상대적으로 경사가 완만하다는 점에 착안하여, 경원선의 철원역을 기점으로 하는 노선 건설이 결정되었다. 특히 주목할 점은 당시로서는 획기적인 전기 철도로 계획되었다는 점이다. 이는 험준한 산악 지형을 고려한 측면도 있었지만, 금강산 지역의 풍부한 수자원을 활용한 수력 발전소 건설, 특히 양수발전 방식의 도입 가능성이 가장 큰 동기였다. 이를 통해 철도 운영에 필요한 전력을 자체적으로 확보하고, 나아가 전력 사업까지 염두에 둔 것이었다.[4]

그러나 금강산 지역 하천의 수리권은 이미 조선수력전기 주식회사가 보유하고 있었기에, 구메는 이 권리를 확보해야만 했다. 그는 당시 조선총독부 통신국 전기과장이었던 오카모토 가쓰지로(岡本勝次郎)에게 상세한 사업 계획을 제출하여 설득했고, 마침내 수리권 이전을 승인받았다. 오카모토는 훗날 금강산 전기철도의 전무이사가 되어 1931년부터 1938년 사망 시까지 재직했다.[4]

사업 추진 동력을 확보하기 위해 구메는 여러 유력 인사들의 참여를 이끌어냈다. 미쓰이 재벌 계열의 다이닛폰 맥주(오늘날 삿포로 맥주와 아사히 맥주의 전신) 사장을 지낸 마고시 쿄헤이(馬越恭平)가 발기인이자 훗날 제2대 사장이 되었고,[4] 일본 주오 본선의 사사고 터널 설계 경험[7] 및 일본 정부 철도, 중국 동청 철도, 남만주철도 등에서 풍부한 경험을 쌓은 철도 전문가이자 일본 토목 학회 회장을 역임한 후루카와 사카지로(古川阪次郎)도 참여하여 제3대 사장을 맡게 되었다.[4]

인적 구성이 완료되자, 1919년 3월 25일 조선총독부에 철도 건설 허가 및 보조금 신청서를 제출했고, 이어 6월 25일에는 발전소 건설 허가 신청서를 제출했다. 같은 해 8월 11일, 이 모든 신청이 승인되면서 금강산 전기철도 건설 프로젝트는 본격적인 궤도에 오르게 되었다.[4]

1919년 8월 22일, 금강산 전기철도 주식회사 설립을 위한 발기인 총회가 개최되어 총 10만 주의 주식이 발행되었고, 이 중 2만 주는 일반 투자자에게 배정되었다. 당시 제1차 세계 대전 이후의 경제 호황과 낙관적인 사회 분위기 덕분에 주식 모집은 순조롭게 진행되었다.[4] 마침내 1919년 12월 16일, 창립 주주총회가 열려 구메 타미노스케가 초대 사장으로 선출되었으며, 회사는 12월 22일 공식적으로 등록되었다.[4]

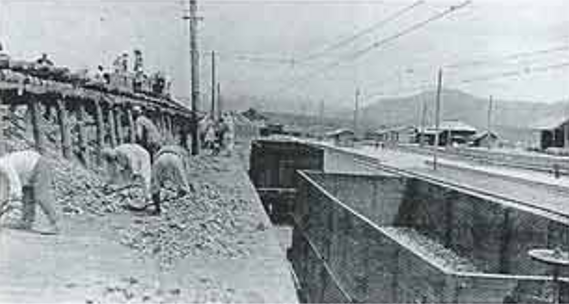

1920년 9월에는 수력 발전소의 핵심 시설인 도수로 터널 공사가 시작되었고, 1921년 6월에는 댐 건설이, 같은 해 9월에는 철도 본체 공사가 착공되었다. 당초 철도 궤간은 일본 표준인 1067mm 협궤로 계획되었으나, 조선총독부 철도와의 연계 운행 편의성을 고려한 후루카와 사카지로의 제안에 따라 1921년 표준궤(1,435mm)로 변경되었다.[4]

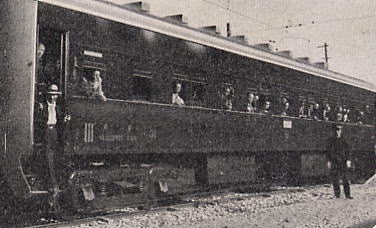

1923년에는 철도 1단계 구간(철원-김화)과 수력 발전소 건설이 완료되어 같은 해 11월 개통될 예정이었다. 그러나 그해 9월 1일 발생한 관동 대지진으로 인해 시바우라 제작소(芝浦製作所)에 발주했던 철원 변전소용 회전변류기가 소실되는 예상치 못한 재난을 겪었다.[4] 이로 인해 전기 운전이 불가능해지자, 임시방편으로 남만주 철도로부터 증기기관차와 객차를 대여하여 1924년 8월 1일, 철원역과 김화역 사이의 28.8km 구간을 우선 개통했다.[30][4] 이후 복구 작업이 진행되어 같은 해 10월 노선 전철화가 완료되었고, 11월 26일부터는 마침내 전기 열차 운행이 시작되었다.[31][27]

한편, 금강산 전기철도 주식회사는 전력 사업을 기반으로 설립된 만큼, 1924년 3월 기준으로 한국 전체 39개 전기 사업체 중 세 번째로 큰 규모를 자랑할 정도로 성장해 있었다.[4]

2. 1. 2. 건설과 운영 (1924~1942)

금강산 전기철도는 금강산 관광객 수송과 지역 전력 공급을 목적으로 건설된 사유 철도 노선이다. 일본인 사업가 久米民之助|구메 타미노스케일본어는 1918년 금강산 답사 후, 화천강 물을 동해 쪽으로 유도하여 수력발전을 하고 그 전력으로 철원에서 금강산까지 전기철도를 놓는 계획을 세웠다. 1919년 12월, 구메를 중심으로 금강산 전기 철도 주식회사가 설립되었고, 본사는 강원도 철원군 외촌리 655번지에 두었다.

1920년 수력 발전소 공사를 시작했고, 1921년 9월에는 철도 공사에 착수했다. 당초 협궤(1,067mm)로 계획되었으나, 이사였던 古川阪次郎|후루카와 사키지로일본어의 제안으로 1921년 표준궤(1,435mm)로 변경되었다. 이는 당시 한반도 유일의 표준궤 전기 철도 노선이 되는 기반이 되었다.

1923년 철도 1기 공사와 수력발전소가 완공되었으나, 같은 해 9월 발생한 관동 대지진으로 芝浦製作所|시바우라 제작소일본어(현: 도시바)에 주문한 철원 변전소용 회전변류기가 소실되는 어려움을 겪었다. 이로 인해 전기 운전이 지연되어, 1924년 8월 1일 철원역 ~ 김화역 간 28.8km 구간 개통 시에는 만철에서 증기기관차와 객차를 빌려 운행을 시작했다.[30] 전기 운전은 같은 해 11월 26일에야 시작될 수 있었다.[31]

철원-김화 구간 개통 이후 노선은 단계적으로 연장되었다.

건설 과정에서 최대 난관이었던 단발령 터널 공사는 1928년 6월 15일에 시작되어 1929년 9월 15일에 완료되었다.[4] 마침내 1931년 7월 1일, 말휘리역 ~ 내금강역 구간 개통으로 철원-내금강 간 총 116.6km의 전 구간이 완성되었다.[37] 그러나 창립자인 久米民之助|구메 타미노스케일본어는 전 구간 개통을 보지 못하고 같은 해 5월 24일에 사망했다.[4] 그의 뒤를 이어 馬越恭平|마고시 쿄헤이일본어가 사장으로 취임했다. 1931년 8월 2일부터는 2등 여객 영업을 시작했으며,[37] 1936년 5월 1일에는 남창도역이 영업을 개시했다.[38]

금강산 전기철도는 주로 관광 목적으로 건설되었지만, 창도 지역의 황화철광을 흥남의 일질콘체른 공장으로 운송하는 화물 수송도 중요한 수입원이었다. 전기 기관차 없이 전동 객차가 화물 열차를 견인하는 방식으로 운영되었다. 또한, 회사는 철도 사업 외에 발전소에서 생산된 전력을 판매하는 전기 사업도 겸영했는데, 철도 수입보다 전력 판매 수입이 더 큰 비중을 차지하기도 했다.

일제강점기 조선총독부는 교통망 확충을 명분으로 내세워 사설 철도 회사 설립을 장려하며 보조금 제도를 운영했고, 금강산 전기철도 역시 이 보조금을 받았다. 당초 10년 지급 예정이었던 보조금은 15년, 25년으로 연장되어 일제 강점기 내내 지급되었으며, 초기 운영 수익이 저조했던 회사에게는 중요한 자금원이었다.[4]

회사는 설립 초기 제1차 세계 대전 후의 불황과 대공황의 여파로 심각한 경영난을 겪었다. 투자자들의 재정난으로 약 7,000주의 주식이 회사 임원들에게 되돌아왔고, 久米民之助|구메 타미노스케일본어 사장은 개인 부동산을 매각하는 등 회사를 살리기 위해 노력했다.[4] 1931년 상반기 총수입 중 정부 보조금이 절반 이상을 차지할 정도였고, 이익금 대부분은 부채 상환에 사용되었다. 한때 조선총독부 철도국에 의한 국유화(매수)도 검토되었다.[4]

그러나 1930년대 중반 이후 경기가 회복되면서 관광객이 급증하고 화물 운송량도 늘어나면서 경영 상태가 호전되었다. 1936년에는 약 15만 4천 명의 승객이 이용했으며,[16] 노선 주변의 채석장과 창도 인근의 황동석 광산 개발도 실적 개선에 기여했다. 1939년에는 철도 수입만으로도 지출을 충당할 수 있게 되었다.[4] 관광 시즌인 5월부터 10월까지는 증편 운행 및 조선총독부 철도와의 직통 야행열차 운행, 할인 승차권 발매 등으로 금강산 관광 활성화에 기여했다.

하지만 잦은 홍수 피해는 운영의 어려움으로 작용했다. 1925년, 1929년, 1930년, 1933년, 1936년 등 여러 차례 홍수로 발전 및 송전 시설, 철도 시설이 피해를 입었다. 특히 1936년에는 주 발전소 누수로 전력 생산에 차질이 생겼으나, 1937년 보수 공사 완료 후 정상화되었다.[4]

1930년대 후반, 회사는 말휘리에서 외금강까지 노선을 연장하여 동해북부선과 연결하려는 계획을 세웠으나, 중일 전쟁 발발과 태평양 전쟁으로 이어지는 전시 상황 악화로 실현되지 못했다.[4][9]

1930년대 말부터 만철이 경원선, 중앙선, 경인선 전철화를 추진하면서 미쓰비시와 도시바에 전기 기관차를 발주했다.[10][11][12] 1943년 첫 DeRoI형 기관차가 도입되었으나, 만철의 전철화 공사가 완료되지 않아 당시 한반도 유일의 표준궤 전철 노선이었던 금강산선에서 시운전을 실시하기도 했다.[10] 다만 금강산선은 직류 1,500 V, 시험 기관차는 3,000V 규격이었다.[12]

태평양 전쟁이 격화되면서 전시 체제 강화 속 전력 통제라는 명분 아래 한반도 내 전력 회사 통합이 추진되었다. 금강산 전기철도 주식회사는 1942년 1월 1일 경성전기에 흡수 합병되었고, 노선명은 '경성전기 금강산 전철선'으로 변경되었다.[4] 이는 중부 지역 전력 회사 통합의 마지막 단계였는데, 경성전기 측은 금강산 전기철도가 철도 사업 보조금을 받는다는 이유로 합병에 소극적이었으나 전시 상황으로 인해 결국 합병이 이루어졌다.[4]

2. 1. 3. 전시 체제와 노선 단축 (1942~1945)

전시 체제 강화 속에서 전력 통제 정책에 따라 한반도 내 전력 회사 통합이 추진되었다. 이에 따라 1942년 1월 1일, 금강산 전기철도 주식회사는 경성전기(당시 경성시전 경영)에 합병되어 '경성전기 금강산 전철선'이 되었다.중일 전쟁과 태평양 전쟁의 영향으로 전시 물자 수송이 중요해지면서, 관광 노선의 중요도는 낮아졌다. 결국 1944년 10월 1일, 금강산 관광객 수송이 주 목적이었던 창도 - 내금강 구간(49km)이 불요불급선으로 지정되어 폐지되었다. 다만, 창도 지역에 황철광 광산이 있어 화물 수송 수요가 있었기 때문에 철원 - 창도 구간은 계속 운영되었다. 창도에서 운반된 황철광은 주로 흥남의 일질 콘체른 공장으로 보내졌다.

2. 2. 해방 이후

1945년 해방 이후 한반도는 북위 38도선을 경계로 분단되었고, 금강산선 전 구간은 38선 이북에 위치하게 되었다. 이에 따라 노선은 소련 군정과 이후 수립된 조선민주주의인민공화국의 관리하에 들어갔다. 북한은 금강산선을 계속 운영하였으나, 1950년 발발한 한국 전쟁으로 인해 철도 시설 대부분이 파괴되었다. 전쟁 이후 군사 분계선이 확정되면서 노선은 남북으로 분단되었고, 결국 운행이 중단되어 폐선되었다. 현재는 남북 양측에 일부 흔적만 남아 있으며, 남북 관계의 변화에 따라 복원 논의가 이루어지기도 한다.2. 2. 1. 북한 지역 편입과 폐선 (1945~1950)

1945년 해방 이후 한반도는 북위 38도선을 경계로 남북으로 분단되었다. 금강산선의 모든 구간은 38도선 북쪽에 위치하게 되어 소련 군정과 이후 들어선 조선민주주의인민공화국의 관할 하에 놓였다. 북한은 금강산선을 계속 운영하였으나, 일제강점기 말기인 1944년에 전시체제 하에서 수요가 적다는 이유로 창도-내금강 구간 49km가 불요불급선으로 지정되어 이미 폐지된 상태였다. 이후 1950년 발발한 한국 전쟁으로 인해 상황은 급변하였다. 전쟁 과정에서 금강산선의 철도 시설 대부분이 심각하게 파괴되었고, 전쟁 이후 군사 분계선이 현재의 위치로 확정되면서 노선 자체가 남북으로 분단되었다. 결국 운행이 완전히 중단되어 정확한 시기는 알 수 없으나 최종적으로 폐선되었다.2. 2. 2. 대한민국 구간 현황

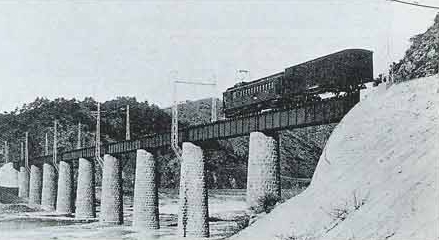

군사 분계선과 비무장 지대에 의해 노선이 남북으로 나뉘어 있어 대한민국 측 구간의 잔해에 접근하기는 어렵다. 하지만 1926년에 건설된 한탄강 철교는 여전히 남아 있으며, 등록문화재 제112호로 지정되어 보호받고 있다. 철교 위에는 과거 전기를 공급하던 전차선 지지대가 그대로 남아 있으며, 현재는 도보로 철교에 접근할 수 있다.[16]한편, 북측 구간은 임남댐 건설로 일부 구간이 물에 잠겼지만, 교각 등의 흔적이 남아 있는 곳이 있으며, 노선이 있던 자리의 일부는 항공 사진이나 위성 사진으로 확인할 수 있다.[17]

2. 2. 3. 복원 논의

금강산선은 남북 철도 연결 사업의 일환으로 복원이 추진되고 있다. 하지만 남북 협력 확대에 중요한 역할을 하는 경의선, 동해북부선, 경원선 연결 사업에 비해 우선순위가 밀려 있어 실제 추진은 뒤로 미뤄질 전망이다. 또한 금강산댐 건설로 인해 일부 구간이 물에 잠겨 있어, 복원을 위해서는 새로운 우회 노선 건설이 필요한 상황이다.다만, 남측 구간인 철원~군사분계선 사이의 32.5km 구간에 대해서는 이미 1999년에 복원을 위한 실시설계가 완료된 상태이다.[40]

그러나 2016년 이후 남북 관계가 경색되면서 복원 사업 추진에 어려움을 겪고 있다.[41]

3. 노선 정보

- '''노선 거리''': 116.6km

- '''운영 기관''':

- 금강산 전기철도 주식회사 (1924년 ~ 1942년)

- 경성전기 주식회사 (1942년 ~ 1945년)

- 조선민주주의인민공화국 교통성 운수국 (1945년 ~ 1950년)

- '''궤간''': 1435mm (표준궤)

- '''통행 방식''': 좌측 통행

- '''역 수''': 28개

- '''복선 구간''': 없음 (전 구간 단선)

- '''전철화 구간''': 전 구간 직류 1500V (가공 전차선 방식, 팬터그래프 사용)[18]

- '''보안 장치''': 없음

- '''운행 속도''': 35km/h ~ 40km/h

- '''특이 구간''': 탄발령과 말휘리 사이에 상당한 스위치백 구간이 있었으나, 현재는 도로로 변경되었다.[1]

- '''당시 운임''': 7원 56전 (당시 쌀 한 가마 가격에 해당)

- '''연간 관광객''': 1936년 기준 약 15만 4천여 명

4. 역 목록

거리

(km)

거리

(km)

강원특별자치도

철원군

강원도

김화군

강원도

창도군

강원도

금강군

(옛 금강구역)