달 거주지

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

달 거주지는 달에 인간이 건설하는 기지, 식민지 또는 거주지를 의미한다. 17세기부터 구상되었으며, 1969년 아폴로 계획을 통해 달에 일시적인 거주지가 건설된 바 있다. 달은 지구와 가깝고 자원도 풍부하지만, 대기 부재, 극심한 온도 변화, 방사선 노출, 낮은 중력 등의 단점이 존재한다.

달 거주지의 장점으로는 지구와의 짧은 통신 지연, 낮은 중력, 헬륨-3, 물(얼음) 등의 자원 활용 가능성이 있다. 단점으로는 대기 부재, 극심한 온도 변화, 방사선 노출, 낮은 중력, 그리고 달의 긴 밤이 있다. 건설 후보지로는 극지방, 적도 지역, 달의 뒷면이 고려되고 있으며, 건설 기술로는 거주 모듈, 에너지원, 운송 수단 개발이 진행 중이다.

미국, 일본, 중국, 한국 등 여러 국가가 달 기지 건설을 계획하고 있으며, 우주 탐사, 자원 개발, 경제적 이익 창출을 목표로 한다. 1967년 우주 조약은 달을 "인류의 공동 유산"으로 규정하고 있으며, 달 자원 개발은 경제적, 법적 측면에서 중요한 의미를 갖는다.

더 읽어볼만한 페이지

- 달을 배경으로 한 작품 - 소닉 X

소닉 X는 세가의 원안을 바탕으로 제작된 애니메이션으로, 닥터 에그맨과 소닉 일행의 모험을 그리며, 1기에서는 인간 세계를 배경으로, 2기에서는 우주를 배경으로 이야기가 전개된다. - 달을 배경으로 한 작품 - 타임 머신 (2002년 영화)

타임 머신 (2002년 영화)은 H.G. 웰스의 소설을 원작으로, 연인의 죽음 이후 타임머신을 개발하여 과거를 바꾸려 하지만 실패하고 미래에서 해답을 찾는 알렉산더의 이야기를 다루며, 엘로이족과 몰록족을 만나 과거를 바꿀 수 없음을 깨닫는 내용을 담고 있다. - 달 탐사 - 달 착륙

달 착륙은 지구 외 천체에 우주선을 착륙시키는 것으로, 여러 국가가 무인 및 유인 탐사를 통해 성공했으며 특히 1969년 아폴로 11호는 인류 최초의 유인 달 착륙을 이루었다. - 달 탐사 - 더 문

더 문은 석유 위기 이후 달에서 헬륨-3를 채굴하는 기지에서 근무하는 우주 비행사 샘 벨이 자신의 복제인간을 만나 루나 인더스트리사의 비밀과 자신의 정체성에 대한 의문을 파헤치는 과정을 그린 2009년 SF 영화이다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 광주고등법원

광주고등법원은 1952년에 설치되어 광주광역시, 전라남도, 전북특별자치도, 제주특별자치도를 관할하며, 제주와 전주에 원외재판부를 두고 있다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 1502년

1502년은 율리우스력으로 수요일에 시작하는 평년으로, 이사벨 1세의 이슬람교 금지 칙령 발표, 콜럼버스의 중앙아메리카 해안 탐험, 바스쿠 다 가마의 인도 상관 설립, 크리미아 칸국의 킵차크 칸국 멸망, 비텐베르크 대학교 설립, 최초의 아프리카 노예들의 신대륙 도착 등의 주요 사건이 있었다.

2. 역사

달 식민지에 대한 구상은 17세기 초 존 윌킨스의 저서 ''새로운 행성에 관한 담론''에서 처음 등장했다.[7][8]

지구 이외의 천체에 영구적인 인간 거주지(콜로니)를 건설하는 것은 SF 작품의 주요 주제 중 하나였으며, 기술 발전과 인류의 미래에 대한 관심이 높아지면서 현실적인 목표로 논의되기 시작했다. 특히 달은 지구와의 근접성과 초기 망원경 관측을 통해 산과 평지 등이 확인되면서 오랫동안 인간 식민이 가능한 후보로 여겨져 왔다. 그러나 아폴로 계획을 통해 달 여행의 가능성이 입증되었음에도 불구하고, 가져온 토양 샘플 분석 결과 생명 유지에 필요한 일부 원소가 매우 부족하다는 사실이 밝혀지면서 달 식민에 대한 열기는 다소 식었다.

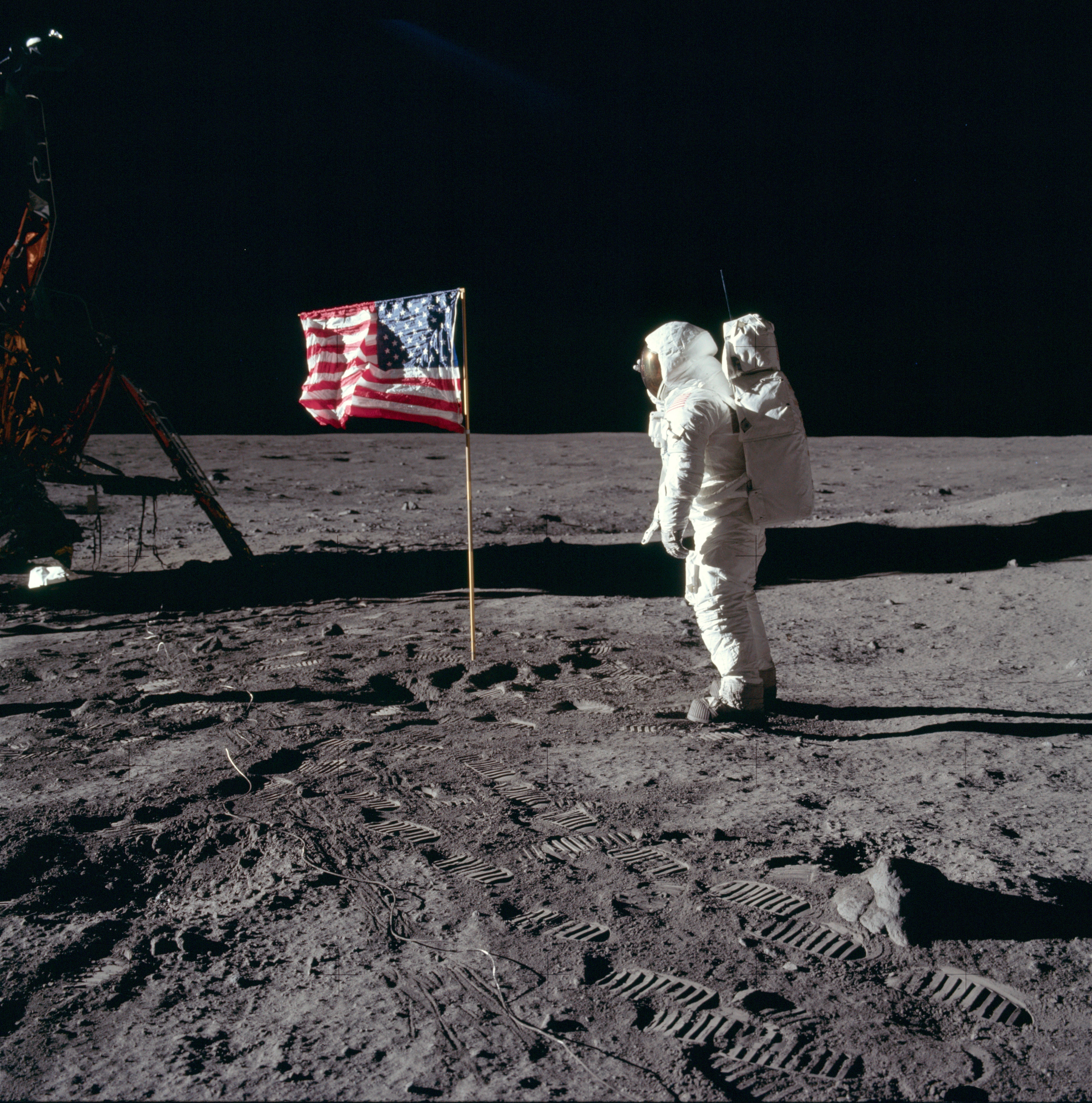

달 거주지 건설은 1959년 최초의 인공 물체가 달에 도달하면서 현실적인 논의로 이어졌다. 소련의 루나 착륙선은 소련의 상징물을 달 표면에 전달했고, 이후 아폴로 계획의 우주 비행사들은 미국 국기를 달 표면에 꽂았다. 그러나 이러한 상징적 행위에도 불구하고 어떤 나라도 달의 특정 지역에 대한 소유권을 주장하지는 않는다.[10] 이는 1967년 체결된 우주 조약에 따른 것으로, 러시아, 중국, 인도, 미국 등 주요 우주 개발 국가들이 가입한 이 조약은 달을 포함한 모든 우주 공간을 "모든 인류의 공유지"로 규정한다.[10][11] 조약은 달의 이용을 평화적 목적으로 제한하며, 군사 기지 건설이나 대량 살상 무기 배치를 명시적으로 금지하고 있다.[12]

1969년 아폴로 11호의 달 착륙 성공은 인류 최초의 유인 달 탐사라는 과학적 성과 외에도, 당시 냉전 시대의 경쟁 구도 속에서 미국이 자유 시장 사회 경제적 모델의 우월성을 보여주려는 시도로 해석되기도 했다. 이는 우주 비행, 우주 탐사, 나아가 우주에서의 인간 활동 영역을 넓히는 계기가 되었다. 그러나 1970년대에 들어서면서 NASA는 '식민지'라는 용어 사용을 지양했고, 달 탐사에 대한 관심과 예산은 화성 탐사 등으로 옮겨갔다. 이러한 분위기 속에서도 미국은 달 자원의 개발 및 이용을 제한하려는 취지의 1979년 달 협정에 서명하지 않았다. 2020년 1월 기준으로 이 조약은 18개국만이 비준했으며, 이들 중 자체적인 유인 우주 탐사 프로그램을 운영하는 국가는 없다.[13]

1990년대 미국의 달 탐사 임무에서 물(얼음) 존재 가능성이 제기된 이후, 2008년부터 2009년까지 인도의 찬드라얀 1호 탐사선이 달 극지방 지역 토양에서 실제로 물을 발견하면서 달에 대한 관심이 다시 높아졌다.[14] 이후 여러 국가와 기관에서 다양한 형태의 달 기지 건설 계획을 제안했다.

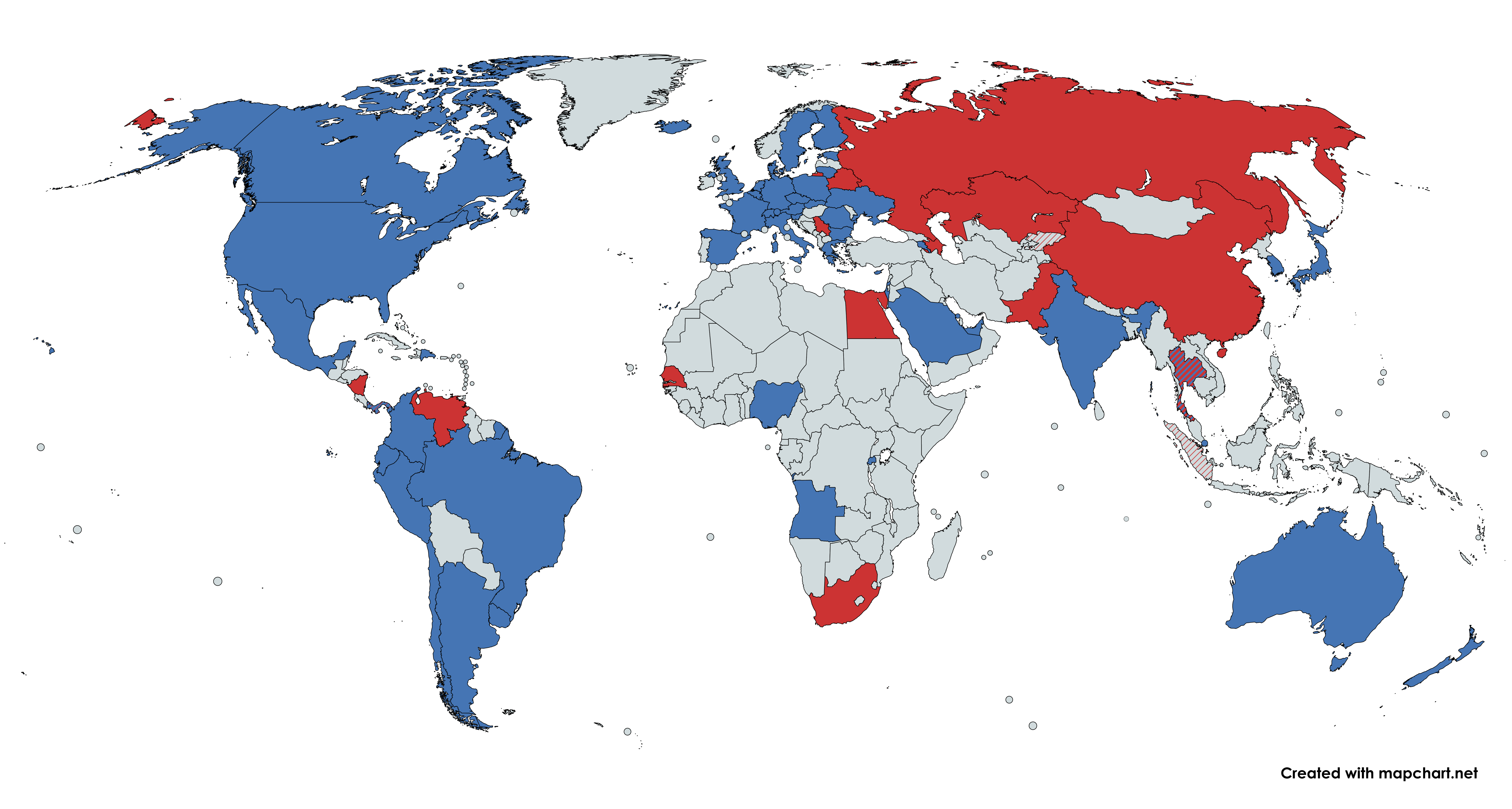

현재 가장 주목받는 계획으로는 미국 주도의 국제 협력 프로젝트인 아르테미스 계획과 중국 및 러시아가 주도하는 국제 달 연구 기지(ILRS) 건설 계획이 있다. 아르테미스 계획은 2020년대 후반까지 달 궤도에 유인 우주정거장(루나 게이트웨이)을 건설하고, 민간 기업과의 협력을 통해 달 표면 활동을 지원하는 것을 목표로 한다.[14] 또한 현지 자원 활용(ISRU) 기술 개발과 자원의 상업적 이용 가능성을 염두에 두고 있다.[14] 한편, 중국과 러시아가 제안한 ILRS는 2030년대에 달 기지를 건설하고 2050년까지 이를 확장하여 "지구-달 우주 경제 구역"을 구축하는 것을 장기 목표로 삼고 있다.[15] 이 계획 역시 현지 자원 활용을 중요한 목표 중 하나로 언급하고 있다.[20]

이러한 현대의 달 탐사 및 기지 건설 계획들은 주로 과학 탐사를 목표로 하지만, 점차 달 자원의 개발 및 상업화 가능성을 열어두는 방향으로 나아가고 있다. 여기에는 달 관광이나 장기적인 정착 가능성까지 포함된다. 그러나 이러한 개발 움직임은 과거 식민주의 역사에 대한 반성을 촉구하며 비판의 대상이 되기도 한다. 이에 대한 대안으로 달의 아폴로 계획 유적지 등을 보존하려는 운동(예: "For All Moonkind" 재단),[16] 국제적 협력을 통한 관리 체계 구축 논의(예: 크리스 해드필드가 참여하는 "Open Lunar Foundation"),[17] 심지어 달 자체에 법적 권리를 부여하자는 자연의 권리 개념에 기반한 주장(예: ''달의 권리 선언'')[18][19] 등 다양한 목소리가 나오고 있다.

지구 외 천체에 영구적인 인간 거주지를 건설하는 것은 오랫동안 SF의 주요 소재였다. 기술 발전과 인류의 미래에 대한 우려가 커지면서 우주 이주가 현실적인 목표로 논의되기 시작했다. 지구와의 근접성 때문에 달은 초기의 유력한 후보였으나, 아폴로 계획을 통해 가져온 월석과 토양 분석 결과 생명 유지에 필수적인 일부 원소가 부족하다는 사실이 알려지면서 화성 등 다른 천체에 대한 관심이 높아지기도 했다. 그럼에도 미국 우주 협회(NSS)나 달 협회 등은 여전히 달이 우주 진출의 첫걸음으로서 논리적인 선택이라고 주장한다. 특히 달에서 채굴 가능한 헬륨-3를 이용한 청정 핵융합 발전의 가능성은 달 기지 건설의 잠재적인 경제적 동력으로 제시되기도 한다. NASA는 새로운 우주 계획을 발표하며 달 복귀 계획을 포함시켰고, 중국 역시 2005년 유인 탐사를 포함한 독자적인 달 탐사 계획을 발표하며 달을 향한 새로운 경쟁 시대를 예고했다.

3. 달 거주의 장단점

현재 화성 협회 등 많은 우주 이주 옹호론자들은 지구와 더 유사한 환경을 가진 화성에 주목하고 있지만, 미국 우주 협회(NSS)나 달 협회 등은 여전히 달이 첫 단계로서 더 합리적이라고 주장한다. 특히 달에서 채굴 가능한 헬륨-3를 이용한 청정 핵융합 발전의 가능성은 달 기지 건설에 경제적 타당성을 부여한다. NASA 역시 장기 계획인 새로운 우주 계획(2004년)에 달 복귀를 포함시켰으며, 중국도 2005년 유인 임무를 포함한 달 탐사 계획을 발표하는 등 달에 대한 관심은 다시 높아지고 있다.

우주 이주가 바람직한지에 대한 논의는 별개로 하더라도, 우주 이주 옹호자들은 달이 식민지로서 잠재적인 이점과 동시에 극복해야 할 과제들을 안고 있다고 지적한다.[34][35][36][37][38]

3. 1. 장점

지구 이외의 천체에 건설되는 영구적인 인간 거주지(콜로니)는 오랫동안 탐구되어 온 개념이다. 특히 달은 지구와의 근접성 덕분에 초기 망원경 관측 시절부터 유력한 후보지로 여겨져 왔다. 우주 이주 옹호자들은 달이 식민지로서 여러 가지 중요한 장점을 가지고 있다고 지적한다.

자연적인 천체인 달에 거주지를 건설하면 건축 자재를 현지에서 조달하고, 달의 레골리스 등을 이용해 방사선을 효과적으로 차폐하는 등 생존에 필요한 자원을 확보할 수 있다.

지구와의 근접성달은 태양계에서 지구에 가장 가까운 거대 천체로, 평균 거리는 약 384400km이다. 때때로 지구와 교차하는 소행성이 더 가까이 지나가기도 하지만, 달은 지속적으로 가까운 거리를 유지한다. 이러한 근접성은 다음과 같은 이점을 제공한다.

낮은 중력과 우주 발사 용이성달의 중력은 지구의 약 1/6 수준으로, 이는 우주 활동에 다음과 같은 이점을 제공한다.

풍부한 자원 활용 가능성달에는 거주지 운영과 산업 활동에 필요한 다양한 자원이 존재할 가능성이 있다.

기타 장점3. 2. 단점

달에 거주지를 건설하는 데에는 몇 가지 극복해야 할 단점들이 존재한다.

4. 건설 후보지

지구 이외의 천체에 영구적인 인간 거주지(콜로니)를 건설하는 것은 SF의 주요 주제였으나, 기술 발전과 인류 미래에 대한 관심 증가로 현실적인 목표로 논의되기 시작했다. 지구와 가깝다는 이점 때문에 달은 오랫동안 인간 거주의 유력 후보로 여겨졌다. 하지만 아폴로 계획으로 가져온 달 토양 샘플 분석 결과, 생명 유지에 필요한 일부 원소가 매우 적다는 사실이 밝혀지면서 달 거주에 대한 관심은 다소 줄어들었다.

화성 협회 등 일부는 화성을 더 선호하지만, 미국 우주 협회(NSS)와 달 협회 등은 여전히 달이 우주 진출의 첫 단계로 더 논리적이라고 본다. 특히 달에서 채굴 가능한 헬륨-3를 이용한 청정 핵융합 발전 가능성은 달 기지 건설의 경제적 타당성을 높인다. 이에 NASA는 2004년 새로운 우주 계획에 달 복귀를 포함시켰고, 중국도 2005년 유인 임무를 포함한 달 탐사 계획을 발표했다.

러시아의 천문학자 블라디슬라프 셰프첸코는 1988년 달 전초기지가 갖춰야 할 세 가지 기준으로 다음을 제시했다.

이러한 기준들을 고려할 때, 달 거주지 건설 후보지는 크게 세 가지 유형으로 나눌 수 있다.

- '''극지방''': 일부 영구 음영 지역에 물(얼음 형태)이 존재할 가능성이 제기되며,[39] 거의 일정한 태양광을 받을 수 있어 태양 에너지 활용에 유리하다.[40]

- '''적도 지역''': 태양풍의 영향으로 헬륨-3가 풍부하게 농축되어 있을 것으로 예상된다.[48]

- '''달의 뒷면''': 지구의 전파 간섭으로부터 차폐되어 있어 전파 망원경 설치 등 천문학 연구에 이상적인 환경을 제공할 수 있다.[50] 다만, 지구와의 직접 통신은 불가능하여 L2 라그랑주 점 등에 통신 위성 중계가 필요하다.[49]

각 후보지는 고유한 장단점을 가지며, 구체적인 건설 위치는 향후 탐사 결과와 임무 목표에 따라 결정될 것이다.

4. 1. 극지방

달의 극지방은 인간 거주지 건설에 매력적인 후보지로 꼽히는 데에는 두 가지 주요 이유가 있다. 첫째, 극지방 근처의 일부 영구적으로 햇빛이 들지 않는 지역(영구 음영 지역)에 물(얼음 형태)이 존재할 가능성이 높다는 증거가 발견되었기 때문이다.[39] 달에는 실제로 다양한 장소에 물이 존재하며, 이는 단순히 광물에 갇힌 형태뿐만 아니라 표면 전체에 흩어져 있거나 얼음 덩어리 형태로 존재할 수 있다는 연구 결과가 있다. ''찬드라얀'' 임무 등 여러 탐사를 통해 다양한 형태의 수분 신호가 확인되었다.[28][29] 특히 북극에는 최소 6억 톤의 얼음이 비교적 순수한 얼음 시트 형태로 존재할 것으로 추정된다.[30] 엘크로스 탐사선은 2009년 남극 카베우스 크레이터에 물이 확실히 존재함을 확인했다.[47] 이전에도 클레멘타인 계획과 루나 프로스펙터 탐사를 통해 남극과 북극 모두에서 물 존재 가능성이 제기되었으나,[43][44][45] 아레시보 천문대를 이용한 레이더 실험에서는 물 존재를 시사하는 증거를 찾지 못했다는 반론도 있었다.[46]

둘째 이유는 달의 자전축이 황도면에 대해 거의 수직에 가깝기 때문에, 극지방에서는 태양 에너지를 이용한 발전이 매우 유리하다는 점이다. 특정 지점에는 거의 끊임없이 햇빛이 비추는 곳이 있어, 이곳에 태양 전지 발전소를 설치하고 송전망으로 연결하면 지속적인 전력 공급이 가능할 수 있다.

남극달의 남극, 특히 섀클턴 크레이터 근처의 마라페르 산과 같은 고지대는 여러 가지 이점을 가지고 있어 유력한 후보지로 주목받는다.

북극북극에서는 피어리 크레이터의 가장자리가 기지 위치로 유력하게 제안된 바 있다.[41] 클레멘타인 계획의 초기 이미지 분석 결과, 크레이터 가장자리 일부가 영구적으로(달의 식은 제외) 햇빛을 받는 것처럼 보여, 이곳의 온도가 평균 -50°C 정도로 안정적일 것으로 예상되었다.[41] 이는 시베리아나 남극 대륙의 한극 겨울 온도와 비슷하다. 그러나 2008년 일본의 달 탐사선 가구야의 탐사 결과, 완벽한 영구 일조 지역은 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다. 최대 일조율은 북극에서 89%, 남극에서 86% 수준이다.[42] 피어리 크레이터 내부에는 수소 퇴적물이 존재할 가능성도 제기된다.[41]

4. 2. 적도 지역

달의 적도 지역은 태양풍의 입사각이 높기 때문에 헬륨-3이 풍부하게 집중되어 있을 것으로 예상된다[48]。또한 달에서 자원을 발사하는 데에도 이점이 있지만, 달의 자전 속도가 느리기 때문에 그 장점은 크지 않다.러시아의 천문학자 블라디슬라프 셰프첸코는 달 거주지 후보지 중 하나로 폭풍의 대양을 언급했다. 과거 몇몇 탐사 장치가 이 지역에 착륙했으며, 라이너 감마나 검은색의 그리말디 크레이터처럼 장기간 연구할 가치가 있는 다양한 지형과 특징들이 존재한다. 또한, 지구에서 망원경으로 관측하거나 존드 6 탐사선이 조사한 결과, 이 지역에 산소를 포함한 광물이 존재한다는 사실이 밝혀졌다.

4. 3. 달의 뒷면

달의 뒷면은 지구와 직접적인 통신이 불가능하지만, L2 라그랑주 점에 통신 위성을 배치하여 이를 해결할 수 있을 것이다[49]。이곳은 지구에 의해 가려지기 때문에, 대형 전파 망원경 설치에 적합할 수 있다[50]。그 지형은 앞면과 다르며, 아직 지표 탐사가 이루어지지 않았다.과학자들은 앞면 지역에 티타늄을 기반으로 하는 광물 일메나이트의 농축이 억제된 것과 마찬가지로, 뒷면의 ''바다''에 헬륨-3가 가장 많이 농축되어 있을 것으로 추정한다. 앞면은 표면이 지구의 궤도에 의해 태양풍으로부터 부분적으로 차단된다. 그러나 뒷면은 완전히 노출되어 있으며, 이온 흐름의 큰 부분을 받는다[51]。

5. 건설 기술

달에 인류가 지속적으로 거주하기 위한 달 거주지를 건설하는 것은 매우 복잡하고 어려운 과제이다. 달 표면은 극심한 온도 변화, 대기의 부재로 인한 높은 수준의 우주 방사선 노출, 미소 운석 충돌 위험 등 인간의 생존에 매우 불리한 환경 조건을 가지고 있다. 또한, 지구 시간으로 약 14일에 달하는 긴 밤은 태양 에너지 활용을 어렵게 만들고 활동에 제약을 준다.

이러한 극한 환경을 극복하고 안전한 거주 공간을 마련하기 위해 다양한 건설 기술이 연구되고 있다. 크게 거주 공간을 만드는 거주 모듈 건설 기술, 활동에 필요한 에너지를 공급하는 에너지 공급 기술, 그리고 사람과 물자를 이동시키는 운송 기술로 나눌 수 있다. 각 기술 분야는 달의 독특한 환경 조건을 고려하여 개발되고 있으며, 지구에서의 건설 방식과는 다른 접근법을 요구한다.

거주 모듈 건설은 방사선과 미소 운석으로부터 거주자를 안전하게 보호하는 것이 핵심이다. 이를 위해 달의 지하 공간이나 용암 동굴 활용[53][54], 또는 월면토를 이용한 차폐 등 다양한 방법이 제안되고 있다.[52] 에너지 공급은 달의 긴 밤 동안에도 지속적인 전력 생산이 가능한 원자력 발전, 태양광 발전, 연료전지 등 다양한 에너지원을 조합하는 방안이 검토 중이다. 마지막으로, 운송 기술은 건설 자재, 보급품, 인력 등을 효율적으로 수송하고 달 표면 내에서 이동하기 위한 로버, 자기 부상 열차, 매스 드라이버[56] 등의 개발을 포함한다.

이러한 건설 기술들은 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 각 기술의 실현 가능성, 경제성, 안전성 등을 종합적으로 고려하여 최적의 조합을 찾아나가는 과정이 미래 달 거주지 건설의 핵심이 될 것이다.

5. 1. 거주 모듈

달에는 대기가 없어 태양의 강한 자외선에 직접 노출된다. 하지만 콘크리트를 일정 두께 이상으로 만들면 자외선을 효과적으로 차단할 수 있다. 달 표면의 흙, 즉 월면토를 이용해 콘크리트를 만드는 연구는 여러 국가와 기관에서 활발히 진행 중이다.[57] 특히 한국건설기술연구원은 월면토를 재료로 벽돌과 같은 건축 자재를 만드는 핵심 기술을 확보하고 있다. 지구에서 달까지 자재 1kg을 보내는 데 막대한 비용(최소 3백만 원에서 6백만 원)이 들기 때문에, 달 현지의 자원을 활용하는 것은 매우 중요한 과제이다.[59]''거주지에 대해서는 달 기지 항목도 참조''

달 거주 모듈에 대한 아이디어는 매우 다양하며, 달에 대한 이해가 깊어지고 기술이 발전함에 따라 계속 진화해 왔다. 초기에는 실제 우주선의 착륙선이나 사용한 연료 탱크를 활용하는 방안부터, 공기를 주입해 부풀리는 인플레이터블 형태의 모듈까지 여러 제안이 있었다. 달 환경은 인간에게 매우 혹독한데, 극심한 온도 변화, 대기와 자기권의 부재로 인한 높은 수준의 방사선과 미소 운석 충돌 위험, 그리고 긴 밤 등이 주요 문제점으로 인식되어 왔다.

이러한 위험으로부터 거주민을 보호하기 위해 달의 지하에 기지를 건설하는 방안이 제안되었다. 지하 기지는 방사선과 미소 운석을 효과적으로 막아줄 수 있지만, 건설 과정이 지상보다 복잡할 수 있다. 초기 건설 단계에서는 원격 조종 보링 머신(굴착 기계)을 보내 거주 공간을 팔 가능성이 있다. 파낸 공간이 무너지지 않도록 달 현지 자원으로 만들 수 있는 콘크리트와 유사한 경화제가 필요할 것이다.[52] 또한, 현지 토양을 이용해 다공성 단열재를 만들어 활용할 수도 있다. 공기가 새지 않도록 셀프 실링(자가 밀봉) 기능을 갖춘 인플레이터블형 구조물을 지하에 설치하는 방안도 고려된다. 땅을 직접 파는 대신, 달에 존재할 가능성이 있는 거대한 용암 동굴을 활용하는 방법도 있다.[53] 실제로 2009년 일본의 달 탐사선 가구야는 관측 데이터를 통해 용암 동굴의 입구로 추정되는 수직 갱도를 발견하기도 했다.[54]

가장 간단한 방법 중 하나는 지표면에 모듈을 건설한 뒤, 두꺼운 월면토 층으로 덮어 방사선과 미소 운석을 막는 것이다. 그 외에도 지표면에 기지를 짓되, 방사선 및 미소 운석 방어 성능을 강화한 구조물을 사용하거나, 인공 자기장을 생성하여 우주 방사선을 막는 기술을 적용하는 아이디어도 제안되고 있다. 인공 자기장 기술은 장거리 유인 우주 탐사선의 방사선 방어책으로 연구되고 있으며, 달 기지에도 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

5. 2. 에너지원

달 기지에서는 연료 생산부터 통신, 생명 유지 장치 및 과학 연구에 이르기까지 다양한 작업을 위해 안정적인 전력 공급이 필수적이다.원자력 발전은 달의 긴 밤(약 354시간) 동안에도 지속적으로 전력을 공급할 수 있는 유력한 에너지원으로 고려된다. NASA는 지구에서 8개 가정이 사용할 수 있는 40kW급 소형 원자로 개발을 추진하고 있으며, 외부 충격으로부터 보호하기 위해 원자로를 지하에 묻는 방안을 검토 중이다. 방사성동위원소 열전기 발전기(RTG)는 태양광 발전 시스템의 고장이나 비상 상황에 대비한 백업 전력원으로 활용될 수 있다.[39]

핵융합 발전 또한 잠재적인 에너지원으로 주목받는데, 이는 핵융합의 주요 연료 중 하나인 헬륨-3가 달 표면에 풍부하게 존재하기 때문이다.[48] 헬륨-3는 특히 태양풍의 영향을 많이 받는 달의 적도 지역이나[48], 지구 자기장의 영향을 덜 받는 달의 뒷면에 더 많이 농축되어 있을 것으로 추정된다.[51] 그러나 핵융합 기술은 아직 개발 단계에 있어 실용화까지는 시간이 더 필요할 것으로 보인다.

태양 에너지는 비교적 저렴하게 에너지를 얻을 수 있는 방법이다. 특히 태양 전지 패널 제작에 필요한 실리콘 등의 원자재를 달 현지에서 조달할 수 있다면 경제성이 더욱 높아질 수 있다. 하지만 지구 시간으로 약 14일에 달하는 달의 긴 밤 동안에는 전력 생산이 중단된다는 단점이 있다. 이를 극복하기 위해 여러 곳에 발전소를 건설하여 항상 최소 한 곳은 햇빛을 받도록 하거나, 일조량이 많은 달의 극점에 발전소를 집중시키는 방안이 제시된다.

달의 자전축은 황도면에 거의 수직이기 때문에, 달의 극점 일부 지역은 태양빛을 지속적으로 받을 가능성이 제기되었다. 예를 들어, 달 남극의 섀클턴 크레이터 근처 마라퍼트 산은 거의 끊임없이 햇빛을 받는 지역으로 여겨져, 두 개의 태양 전지 기지를 통해 지속적인 전력 생산이 가능할 것으로 예상되었다.[40] 또한 고도(약 5000m)가 높아 통신에 유리하고, 인근(116km)의 영구 음영 지역에는 물이나 수소 같은 자원이 존재할 가능성도 제기되었다.[40] 북극의 피어리 크레이터 가장자리 역시 후보지로 거론되었으나[41], 2008년 일본의 달 탐사선 가구야의 관측 결과, 영구적으로 햇빛이 드는 지역은 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다. 다만, 달 북극의 최대 일조율은 89%, 남극은 86%에 달해 여전히 태양광 발전에 유리한 조건을 갖추고 있으며, 피어리 크레이터 가장자리의 평균 온도는 -50°C 정도로 안정될 것으로 예상된다.[41][42] 태양 에너지는 태양 전지 외에도, 햇빛이 잘 드는 곳과 그늘 사이의 큰 온도 차를 이용한 열기관 발전이나, 태양광을 직접 또는 거울로 모아 조명, 농업, 재료 가공 등에 활용할 수도 있다.

연료전지는 달의 밤 동안 에너지를 공급하는 또 다른 대안이 될 수 있다. 과거 우주왕복선에 사용된 연료전지는 408시간(약 17일) 동안 작동 가능했으며, 이는 달의 밤 길이(354시간)를 충분히 감당할 수 있는 수준이다. 현재는 고분자 전해질 연료 전지(PEMFC) 등 기술이 더욱 발전하여 더 가볍고 효율적인 연료전지 시스템 구축이 가능하다. 낮 동안 태양광 발전으로 얻은 전력을 이용해 물을 수소와 산소로 전기분해하여 저장했다가, 밤에 이들을 연료전지에 공급하여 전력을 생산하는 방식으로 운영될 수 있다. 이러한 방식은 특히 초기 달 기지에 적합할 수 있다.

5. 3. 운송 수단

달에 정착하는 사람들은 화물 운반, 사람이나 모듈 이동, 우주선과의 왕래, 그리고 장기간 달 표면의 넓은 영역을 탐사하기 위해 장거리를 이동할 수단이 필요하다. 이를 위해 작은 개방형 로버부터 연구 설비를 갖춘 대형 가압 모듈, 그리고 비행하거나 뛰어다니는 방식의 이동 수단까지 다양한 개념이 제안되었다.

비교적 평탄한 지형에서는 로버가 유용하게 사용될 수 있다. 2004년까지 달 표면에서 활동한 로버는 보잉이 제작한 아폴로 계획의 LRV(Lunar Roving Vehicle)와 소련 루나 계획의 무인 로버 루노호트가 있다. LRV는 2인승 개방형 로버로, 달에서의 하루 동안 92km를 이동할 수 있었다. 또한 미국 항공 우주국(NASA)의 연구 중 하나인 이동 달 표면 연구실(MOLAB) 개념은 승무원 2명이 탑승하는 가압 로버로, 최대 396km까지 이동할 수 있도록 설계되었다. 소련 역시 미래의 달 및 화성 유인 탐사를 위해 새로운 루노호트 시리즈(DLB Lunokhod 1-3/LEK)와 L5라는 이름의 로버 개념을 개발했다. 이 로버들은 장기간 임무 수행을 위해 모두 가압식으로 설계되었다.[55]

여러 기지가 달 표면에 건설되면, 기지들을 연결하는 영구적인 철도망이 필요할 수 있다. 운송 수단으로는 전통적인 철도 방식과 자기 부상 열차(Maglev) 방식이 제안되었다. 특히 자기 부상 열차는 달에 열차 운행을 방해하는 대기가 없어 지구의 항공기에 버금가는 빠른 속도를 낼 수 있다는 장점이 있다. 하지만 달의 열차는 지구와 달리 각 차량에 완벽한 밀폐와 생명 유지 장치가 필수적이라는 중요한 차이가 있다. 차량에 구멍이 생기면 치명적인 결과를 초래할 수 있으므로, 열차는 탈선 사고에도 매우 강한 내성을 갖도록 설계되어야 한다.

어려운 과제이지만, 비행형 이동 수단도 고려될 수 있다. 벨 에어로시스템은 NASA 연구의 일환으로 루나 플라잉 비히클(Lunar Flying Vehicle, LFV)이라는 설계를 제안했다. 벨은 비슷한 개념의 유인 비행 시스템(Manned Flying System, MFS)도 개발 중이다.

달 기지에서는 지구와 달 사이, 더 나아가 다른 행성으로 사람과 물자를 효율적으로 수송할 방법이 필요하다. 달은 중력이 지구보다 약해 물체를 우주로 발사하기 쉽다는 장점이 있다. 달에 대기가 없는 것은 장점이자 단점으로 작용한다. 대기가 없어 발사는 용이하지만, 항력을 이용한 공기 제동이 불가능하여 착륙 시에는 추가 연료가 필요하다. 대안으로는 레인저 계획에서 시도했던 것처럼 충격 흡수재로 화물을 감싸 착륙시키는 방법이 있다. 만약 충격 흡수재를 달에서 필요한 물질(예: 발사나무)로 만든다면, 착륙 후 흡수재 자체도 자원으로 활용할 수 있어 효율적이다.[56]

달에서 생산된 자원이나 제품을 행성 간 중계 지점까지 운반하는 방법 중 하나로 매스 드라이버가 제안된다. 이는 자기력을 이용해 물체를 레일 위에서 가속하여 우주로 쏘아 올리는 방식이다. 매스 드라이버로 발사된 화물은 달 궤도나 지구-달 라그랑주 점 등에 모아졌다가, 이온 엔진이나 태양 돛 등을 사용하는 우주선에 실려 지구 궤도나 다른 목적지(지구 근접 소행성, 화성 등)로 운송될 수 있다. 만약 달 궤도 엘리베이터 건설이 현실화된다면, 이를 이용해 사람과 물자를 라그랑주 점 L1이나 L2의 우주 정거장으로 직접 수송할 수도 있다. 이 외에도 가열된 가스의 팽창력을 이용해 자원을 궤도로 쏘아 올리는 '공기총'과 같은 개념도 제안되었다.

6. 각국의 달 거주 계획

세계 여러 나라들이 달에 인류가 거주할 수 있는 기지를 건설하거나 관련 기술을 개발하는 계획을 추진하고 있다. 냉전 시대 미국과 소련의 우주 경쟁 이후 잠시 주춤했던 달 탐사는 21세기에 들어 다시 활발해지고 있으며, 단순 탐사를 넘어 장기적인 거주와 현지 자원 활용 가능성을 모색하는 방향으로 나아가고 있다.

미국은 아폴로 계획의 성공 이후 아르테미스 계획을 통해 다시 한번 유인 달 탐사와 기지 건설을 주도하고 있으며, 아르테미스 협정을 통해 여러 동맹국과의 국제 협력을 강조하고 있다. 이에 맞서 중국은 독자적인 창어 계획을 성공적으로 진행하며 달 탐사 역량을 키워왔고, 러시아 등과 협력하여 국제 달 연구 기지(ILRS) 건설을 추진하며 미국 중심의 우주 질서에 도전하는 모습을 보이고 있다.

일본의 JAXA 역시 독자적인 달 탐사선 발사와 유인 기지 건설 계획을 발표했으며, 대한민국도 한국항공우주연구원을 중심으로 달 탐사 계획을 수립하고 현지 자원 활용을 위한 기술 개발에 나서고 있다. 이러한 국가 주도의 계획 외에도 민간 우주 기업들의 참여가 늘어나면서 달 거주지 건설은 더욱 다양한 방식으로 추진될 전망이다.

6. 1. 대한민국

2013년 1월 30일 한국항공우주연구원은 나로호 발사 성공에 힘입어 기존의 달 탐사 계획을 수정했다. 당초 2021년으로 예정되었던 KSLV-II 개발 완료 시점을 2020년으로 1년 앞당겨 1.5톤급 실용위성을 발사하고, 같은 해에 달궤도선과 달착륙선을 달탐사 목적으로 보내는 계획을 수립했다.[58]한편, 한국건설기술연구원은 달 표면의 흙, 즉 월면토를 활용하여 벽돌 등 건축 자재를 생산하는 원천 기술을 확보했다. 이는 지구에서 달까지 자재 1kg을 운송하는 데 최소 300만원에서 600만원의 막대한 비용이 소요되기 때문에, 현지 자원을 활용하여 건축 비용을 절감하려는 대안으로 제시됐다.[59]

6. 2. 미국

미국은 아폴로 계획을 통해 1969년 인류 최초로 유인 달 착륙에 성공했으며, 이때 트랭퀼리티 기지와 같은 임시 거주지를 운영했다. 이는 지속 가능한 형태는 아니었지만, 달에서의 거주 가능성을 보여준 첫 사례였다.

이후 2004년 조지 W. 부시 행정부는 달을 우주 탐사의 전진기지로 삼기 위해 2020년까지 유인 달 기지를 건설하겠다는 계획을 발표하기도 했다.

현재 미국은 아르테미스 계획을 통해 다시 한번 유인 달 탐사 및 기지 건설을 추진하고 있다. 이 계획은 단순히 달을 탐사하는 것을 넘어, 현지 자원 활용(ISRU)을 위한 자원 탐사를 목표로 하고 있다.[20] 또한, 미국의 정책은 아르테미스 계획을 통해 달 자원의 상업화와 민간 기업의 참여를 적극적으로 지원하는 방향을 포함하고 있다.[14] 미국은 아르테미스 협정을 통해 여러 동맹국과 우주 탐사 및 달 기지 건설에 대한 국제적 협력을 구축하고 있다.

이러한 국가 주도의 계획 외에도 다양한 민간 기업과 우주 옹호 단체들이 달 식민지 건설을 통한 영구적인 우주 속의 인류 정착을 목표로 하거나 지지하고 있으며, 일부 상업적 제안에서는 달 관광이나 실제 정착을 위한 기지 건설 및 활용 방안을 제시하기도 한다. 아르테미스 계획 등을 통해 건설될 기지들은 초기에는 유인으로 운영되지만, 장기적으로는 영구적인 운영을 목표로 한다.

6. 3. 일본

일본 JAXA는 2007년 9월 14일, 최초의 달 탐사선 가구야를 발사했다. JAXA는 달에 유인 기지를 건설할 계획을 가지고 있는데, 초기에는 2025년까지 건설하는 것을 목표로 했다. 이후 2016년에는 달에 로봇을 착륙시켜 표면 물질을 지구로 가져오고, 2025년 이전에 달 유인 과학 기지 건설에 착수하여 2030년까지 완공할 계획이라고 발표했다.6. 4. 중국

CNSA는 창어 계획을 통해 달 탐사를 단계적으로 추진하고 있다. 2005년 4월, CNSA 국장은 "인류의 달 정복 과정은 1단계 탐사, 2단계 상륙, 3단계 주둔의 3단계로 나뉜다"고 밝히며, 중국 달 탐사의 1단계 목표로 2007년 이전 달 선회위성 발사를 언급했다. 중국 달탐사공정 계획은 구체적으로 1기 '도는 것'(탐사), 2기 '착륙하는 것'(상륙), 3기 '돌아오는 것'(귀환 및 샘플 채취)으로 나뉜다.1단계 탐사는 2007년 10월 24일 중국 최초의 달 탐사선 창어 1호 발사로 시작되었다. 이는 일본보다 1개월 늦었지만 인도보다는 1년 앞선 것이었다.

2009년 6월 10일, 중국 과학원은 2030년 전후 유인 달 탐사 실현 및 달 기지 건설을 목표로 하는 우주과학기술 로드맵을 발표했다. 장기적으로는 2050년에 달 기지에서 화성으로 유인우주선을 발사한다는 계획도 포함되었다.

2단계 '착륙'은 2010년 창어 2호 발사 계획으로 시작되었다. 창어 2호는 1호의 예비품을 개조한 것으로, 2012년 달 착륙을 목표로 한 창어 3호의 기술 검증 성격을 지녔다. 3단계 '귀환'은 2018년 완성을 목표로 추진되었다.

2018년 12월 8일, CNSA는 네 번째 달 탐사선 창어 4호를 발사했다. 창어 4호는 인류 최초로 달 뒷면에 착륙하는 것을 목표로 했으며, 성공적으로 임무를 수행했다.

이러한 독자적인 달 탐사 계획과 더불어, 중국은 러시아 등 다른 국가들과 협력하여 국제 달 연구 기지(ILRS) 건설을 추진하고 있다. 이는 미국 주도의 아르테미스 프로그램과 경쟁하는 구도로 평가받는다.

7. 법적, 경제적 측면

달 거주지가 장기적으로 지속 가능하기 위해서는 자급자족 능력을 갖추는 것이 중요하다. 달 현지에서 광업과 정련을 통해 자원을 확보하고 활용하는 것은 지구에서 물품을 운송하는 것보다 훨씬 적은 에너지 비용으로 가능하여 경제적 이점을 가질 수 있다. 이는 달 자체뿐만 아니라 태양계 다른 곳에서의 활동에도 유리하게 작용할 수 있다.[52] 달의 자원을 활용한 다양한 경제 활동의 가능성이 모색되고 있으며, 이는 달 거주지 건설 및 운영의 중요한 고려 사항이다.

달 거주지 건설 및 운영 과정에서 개발된 기술들은 달과 환경이 유사한 지구근접 소행성이나 수성 등 다른 천체를 탐사하고 식민지화하는 데에도 응용될 잠재력을 지닌다.

7. 1. 법적 지위

1967년 체결된 우주 조약 (Outer Space Treaty)은 달을 포함한 모든 천체가 특정 국가의 소유가 될 수 없으며, '인류 공동 유산' (Common heritage of mankind)으로서 모든 국가가 자유롭게 탐사하고 이용할 수 있다고 규정한다. 이 조약은 달에서의 군사 기지 건설, 핵무기를 포함한 대량살상무기 배치 등 군사적 활동을 명백히 금지하며, 오직 평화적인 목적의 활동만을 허용하고 있다.이후 1979년에는 달 협정 (Moon Agreement)이 채택되었다. 이 협정은 달과 그 천연자원을 인류 공동 유산으로 재확인하고, 상업적 자원 개발이 이루어질 경우 이를 관리할 국제적인 체제를 수립해야 한다고 명시했다. 그러나 미국, 러시아, 중국과 같이 우주 개발을 주도하는 주요 국가들이 이 협정에 비준하지 않아, 실질적인 구속력은 매우 제한적이라는 평가를 받는다.

따라서 미래의 달 거주지 건설이나 자원 개발과 관련하여 기존 국제법의 해석 및 적용, 그리고 민간 기업의 활동 증가에 따른 새로운 규범 마련 필요성 등 여러 법적 과제가 남아 있다.

7. 2. 경제적 전망

달 거주지의 장기적인 유지를 위해서는 자급자족 능력이 중요하며, 이는 경제적 측면과도 밀접하게 연관된다. 달 현지에서 자원을 채굴하고 정제하는 것은 지구에서 물자를 운송하는 것보다 비용 효율적일 수 있다. 이는 지구보다 훨씬 적은 에너지로 우주로 물자를 보낼 수 있기 때문이다.[21] 21세기에는 행성 간 탐사를 위해 대량의 화물을 우주로 보내야 할 필요성이 커질 수 있으며, 이때 달에서 물품을 조달하는 것이 경제적으로 유리할 수 있다.[21][52]장기적으로 달은 우주 기반 건설 시설에 필요한 원자재를 공급하는 핵심 기지가 될 잠재력을 가지고 있다.[22] 우주의 미세중력 환경은 지구에서는 만들기 어려운 새로운 재료 가공을 가능하게 한다. 예를 들어, 녹은 금속에 가스를 주입하여 금속 폼(Metal foam)을 만드는 기술이 있는데, 지구에서는 기포가 밀도 차이로 인해 뜨거나 가라앉지만, 무중력 상태에서는 이런 현상이 없어 균일한 구조를 만들기 유리하다. 또한, 재료를 고온에서 장시간 처리하여 분자 구조를 재배열하는 어닐링 공정은 많은 에너지를 필요로 하는데, 진공 상태인 우주에서는 열복사 외의 열 손실이 적어 에너지 효율 측면에서 유리할 수 있다.

그러나 달에서 생산한 자원을 지구로 가져오는 것은 높은 운송 비용 때문에 경제성을 확보하기 어렵다. 달의 산업 발전 정도에 따라 이 비용은 달라질 수 있다. 유력한 수출 후보 중 하나는 헬륨-3(3He)이다. 헬륨-3는 태양풍에 의해 운반되어 수십억 년간 달 표면에 쌓였으며, 지구에는 매우 드물다.[23] 달의 레골리스(월면토)에는 헬륨-3가 약 0.01~0.05ppm 농도로 포함되어 있을 것으로 추정된다. 2006년 기준으로 헬륨-3의 시장 가격은 그램당 약 1500USD (킬로그램당 150만달러)에 달했으며, 이는 같은 무게의 금보다 120배 이상, 로듐보다 8배 이상 비싼 가격이다. 헬륨-3는 미래 핵융합 발전의 중요한 연료로 사용될 가능성이 있다.[23][24] 지구 전체가 1년간 사용하는 전력을 생산하는 데 약 100ton의 헬륨-3가 필요할 것으로 예상되는데, 달에는 약 1만 년간 공급할 수 있는 충분한 양이 매장되어 있을 것으로 추정된다.[25] 다만, 달 표면의 헬륨-3를 실제 핵융합 발전에 활용하는 구체적인 방법은 아직 확립되지 않았다. 중국은 달 탐사 계획의 목표 중 하나로 달 표면의 헬륨-3 매장량 측정을 포함시킨 바 있다. 2024년, 미국의 스타트업 인터룬(Interlune)은 달에서 헬륨-3를 채굴하여 지구로 가져올 계획을 발표했으며, 첫 임무는 NASA의 상업 달 화물 서비스(CLPS) 프로그램을 이용할 예정이다.[26]

운송 비용을 줄이기 위한 또 다른 방안으로, 달에서 현지 자원 활용(ISRU) 기술로 생산한 추진제를 지구와 달 사이의 연료 보급소에 저장하여, 지구 궤도 상의 로켓이나 인공위성에 재급유하는 방식이 고려되고 있다.

과거에도 달 자원의 경제적 활용 가능성에 대한 연구가 있었다. 1970년대 초, 제라드 K. 오닐은 높은 발사 비용 문제를 해결하기 위해 달 자원을 활용하여 궤도상에 태양광 발전 위성을 건설하자고 제안했다.[31] 이 제안은 당시 개발 중이던 우주왕복선의 예상 발사 비용을 기반으로 했다. 1979년 제너럴 다이내믹스는 NASA와의 계약 연구를 통해, 각각 10GW급 태양광 발전 위성 30기로 구성된 시스템을 구축할 경우, 지구 자재보다 달 자원을 사용하는 것이 더 경제적이라는 결론을 내렸다.[32] 1980년, 오닐 등은 초기 투자 비용을 낮추면서 달 자원을 활용하는 새로운 제조 방식을 제안했는데, 이는 우주에서의 인간 활동 의존도를 줄이고 원격 조종으로 지구에서 제어하는 달 표면의 부분적인 자기 복제 시스템에 더 의존하는 개념이었다.[33]

이 외에도 달 관광 산업, 진공 및 저중력 환경을 활용한 특수 제조업, 과학 연구, 위험 물질 처리 및 나노기술 가공, 방사성 폐기물의 장기 보관 등 다양한 경제적 가능성이 논의된다. 저중력 환경을 활용한 건강 관리(예: 노약자의 활동적인 생활 지원)나 새로운 형태의 스포츠(예: 가압 공간에서의 인력 비행) 등도 등장할 수 있다.

참조

[1]

서적

Colonization

Routledge

1997

[2]

웹사이트

Japan vs. NASA in the Next Space Race: Lunar Robonauts

https://www.fastcomp[...]

2015-06-12

[3]

웹사이트

SOLAR SYSTEM EXPLORATION RESEARCH

http://sservi.nasa.g[...]

2017-08-11

[4]

웹사이트

Bill Nye: It's Space Settlement, Not Colonization

https://www.space.co[...]

2023-06-14

[5]

웹사이트

Does a US flag on the Moon amount to a claim of sovereignty under law?

https://www.lowyinst[...]

2021-11-09

[6]

웹사이트

Asteroid mining could be space's new frontier: the problem is doing it legally

https://www.theguard[...]

2016-02-06

[7]

웹사이트

THE RACIST LANGUAGE OF SPACE EXPLORATION

https://theoutline.c[...]

2020-11-01

[8]

서적

Lunar Bases and Space Activities of the 21st Century

Lunar and Planetary Institute

[9]

서적

The Human Archaeology of Space: Lunar, Planetary and Interstellar Relics of Exploration

https://books.google[...]

McFarland, Incorporated, Publishers

2022-10-15

[10]

웹사이트

Can any State claim a part of outer space as its own?

http://www.unoosa.or[...]

United Nations Office for Outer Space Affairs

2010-03-28

[11]

웹사이트

How many States have signed and ratified the five international treaties governing outer space?

http://www.unoosa.or[...]

United Nations Office for Outer Space Affairs

2010-03-28

[12]

웹사이트

Do the five international treaties regulate military activities in outer space?

http://www.unoosa.or[...]

United Nations Office for Outer Space Affairs

2010-03-28

[13]

웹사이트

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies

http://www.unoosa.or[...]

United Nations Office for Outer Space Affairs

2010-03-28

[14]

학위논문

The Eighth Continent: An Ethnography of Twenty-First Century Euro-American Plans to Settle the Moon

https://www.academia[...]

2021-11-01

[15]

웹사이트

From a farside first to cislunar dominance? China appears to want to establish 'space economic zone' worth trillions

https://spacenews.co[...]

2022-10-23

[16]

웹사이트

Moonkind – Human Heritage in Outer Space

https://www.forallmo[...]

2021-11-01

[17]

웹사이트

What we do on the Moon can transform how we live on Earth. It starts with community.

https://www.openluna[...]

2023-06-14

[18]

웹사이트

Declaration of the Rights of the Moon

https://www.earthlaw[...]

Australian Earth Laws Alliance

2021-05-10

[19]

학술지

Moon, Inc.: The New Zealand Model of Granting Legal Personality to Natural Resources Applied to Space

https://www.liebertp[...]

2018-12-01

[20]

웹사이트

International Lunar Research Station (ILRS) Guide for Partnership

http://www.cnsa.gov.[...]

2021-06-16

[21]

뉴스

On Moon, Concrete Digs?

http://www.iht.com/a[...]

2006-12-24

[22]

웹사이트

Lunar base

http://www.russiansp[...]

RussianSpaceWeb.com

2006-12-24

[23]

뉴스

Mining the Moon

https://www.technolo[...]

2007-08-23

[24]

웹사이트

FTI Research

http://fti.neep.wisc[...]

2014-09-30

[25]

웹사이트

Moon Mining: Myth or reality?

http://www.earthtime[...]

2015-06-12

[26]

웹사이트

Space Startup Interlune Emerges From Stealth Mode to Start Moon Mining Effort

https://www.inc.com/[...]

2024-03-14

[27]

학술지

Using the resources of the Moon to create a permanent, cislunar space faring system

http://www.spudislun[...]

2011-09-29

[28]

뉴스

It's not lunacy, probes find water in Moon dirt

https://www.usatoday[...]

2009-09-26

[29]

뉴스

Water discovered on Moon?: "A lot of it actually"

http://www.hindu.com[...]

2009-09-26

[30]

웹사이트

NASA Radar Finds Ice Deposits at Moon's North Pole – Additional evidence of water activity on moon

https://web.archive.[...]

2011-06-27

[31]

서적

The High Frontier, Human Colonies in Space

Apogee Books

[32]

서적

Lunar Resources Utilization for Space Construction

https://ntrs.nasa.go[...]

[33]

학술지

New Routes to Manufacturing in Space

1980-10

[34]

웹사이트

Lunar Base Designs

https://web.archive.[...]

[35]

웹사이트

Outer-space sex carries complications

http://www.msnbc.msn[...]

msnbc.msn.com

2008-02-18

[36]

웹사이트

Known effects of long-term space flights on the human body

http://www.racetomar[...]

racetomars.com

2008-02-16

[37]

웹사이트

Binary asteroid in Jupiter's orbit may be icy comet from solar system's infancy

http://www.berkeley.[...]

berkeley.edu

2008-02-16

[38]

웹사이트

月面の宇宙放射線、ISSの2.6倍 「滞在2か月が限度」

https://www.afpbb.co[...]

AFP

2020-09-27

[39]

웹사이트

Ice on the Moon

http://www.thespacer[...]

thespacereview.com

2008-02-16

[40]

웹사이트

The Moon's Malapert Mountain Seen As Ideal Site for Lunar Lab

http://www.space.com[...]

space.com

2008-02-18

[41]

문서

Astronomy.com - Eternal light at a lunar pole

http://www.astronomy[...]

[42]

문서

- 月の極域での日照の割合が判明 ~かぐや搭載レーザ高度計による観測の成果~

http://risewww.mtk.n[...]

[43]

웹사이트

The Clementine Mission

http://www.cmf.nrl.n[...]

cmf.nrl.navy.mil

2008-02-20

[44]

웹사이트

The Clementine Bistatic Radar Experiment -- Nozette et al. 274 (5292): 1495 -- Science (See above)

http://www.sciencema[...]

2005-12-11

[45]

웹사이트

EUREKA! ICE FOUND AT LUNAR POLES

http://lunar.arc.nas[...]

lunar.arc.nasa.gov

2008-02-20

[46]

웹사이트

Cornell News: No ice found at lunar poles (See above)

http://www.news.corn[...]

2005-12-11

[47]

뉴스

NASA、衝突実験により月面から水を検出

http://jp.reuters.co[...]

[48]

논문

DEVELOPING_A_SITE_SELECTION_STRATEGY_for_a_LUNAR_OUTPOST

http://www.lpi.usra.[...]

lpi.usra.edu

2008-02-19

[49]

논문

LUNAR_FAR-SIDE_COMMUNICATION_SATELLITES

http://ntrs.nasa.gov[...]

nasa.gov

2008-02-19

[50]

웹사이트

RADIO ASTRONOMY FROM THE LUNAR FAR SIDE: PRECURSOR STUDIES OF RADIO WAVE PROPAGATION AROUND THE MOON

http://www.astro.gla[...]

astro.gla.ac.uk

2008-02-18

[51]

논문

Estimated Solar Wind-Implanted Helium-3 Distribution on the Moon

http://www.agu.org/p[...]

agu.org

2008-02-18

[52]

뉴스

On Moon, Concrete Digs?

http://www.iht.com/a[...]

International Herald Tribune

1992-02-13

[53]

문서

(インターネット・アーカイブ)

[54]

문서

かぐや、月面に“縦穴”を発見

https://natgeo.nikke[...]

[55]

웹사이트

Lunar base

http://www.russiansp[...]

RussianSpaceWeb.com

2006-12-24

[56]

문서

NASA History of Project Ranger p.80

http://ntrs.nasa.gov[...]

[57]

웹인용

달기지 건설용 '물 없는 콘크리트' 하와이서 첫 시공

http://sf.koreatimes[...]

미주한국일보

2013-05-17

[58]

뉴스

2020년까지 '달 탐사' 간다‥우주개발계획 탄력

MBC

2013-01-30

[59]

뉴스

국내에서 세계 최초 '달 환경 실험실'…기지 건설 추진

SBS

2019-11-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com