대한예수교장로회

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한예수교장로회는 1884년 미국 북장로교 선교사들에 의해 시작되어 한국 개신교의 주요 교단으로 성장했다. 초기에는 선교사들의 활동을 통해 교회가 설립되었으며, 1907년 독노회 조직을 거쳐 1912년 총회를 설립하며 자치적인 교단 체제를 갖추었다. 일제강점기에는 신사참배 강요에 맞서 저항했으며, 해방 이후에는 신학적, 정치적 입장에 따라 여러 교단으로 분열되었다. 현재 대한예수교장로회는 합동, 통합, 고신 등 여러 교단으로 나뉘어 있으며, 교육, 의료, 사회 복지 분야에서 사회적 기여를 해왔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1884년 설립된 종교 단체 - 자디드

자디드 운동은 19세기 후반 러시아 제국 내 무슬림 사회에서 근대 교육과 사회 개혁을 통해 사회 발전을 추구한 운동으로, 이스마일 가스프린스키 등이 주도했으나 보수 세력과의 갈등, 정부 탄압, 소련 체제 하 숙청 등으로 쇠퇴했다. - 1884년 설립된 종교 단체 - 상트 오틸리엔 베네딕토 선교수도회

상트 오틸리엔 베네딕토 선교수도회는 독일에서 시작되어 외방 선교를 위해 설립된 수도원 연합체이며, 전 세계에서 선교 활동을 펼치고 있고, 한국에는 왜관 수도원이 운영되고 있다. - 1947년 설립된 종교 단체 - 루터교 세계 연맹

루터교 세계 연맹은 1947년 창설된 루터교 교회들의 국제 연합체로, 세계 루터교회 유대 강화, 에큐메니즘 운동, 사회 봉사, 개발도상국 원조 등의 활동을 하며 총재와 사무총장이 연맹을 이끌고, 회원 교단들은 동성 결합에 대해 서로 다른 입장을 가지고 있다. - 1947년 설립된 종교 단체 - 고통받는 교회 돕기

고통받는 교회 돕기는 1947년 요한 메르크스 신부가 설립한 국제 가톨릭 자선 단체로, 종교적 박해를 받는 이들을 지원하고 종교의 자유를 옹호하며, '레드 위크'와 '레드 수요일' 행사, 묵주 기도 캠페인, 어린이 성경 출판, 종교 자유 현황 보고서 발행 등 다양한 활동을 하지만, 활동 방식, 자금 운용, 창립자 성폭행 의혹 등 논란도 있다. - 대한민국의 개신교 - 기독교대한감리회

기독교대한감리회는 1884년 매클레이 선교사의 내한으로 시작된 한국 개신교 교단으로, 일제강점기 탄압을 거쳐 1949년 현재 명칭을 사용하며, 존 웨슬리의 신학을 바탕으로 공교회주의를 지향하고 교육, 의료, 사회운동 등 다양한 활동을 펼치고 있다. - 대한민국의 개신교 - 기독사랑실천당

기독사랑실천당은 2008년 창당된 대한민국의 개신교 정당으로, 2008년 총선에서 득표했으나 의석 확보에는 실패했으며, 2012년 기독자유민주당에 흡수 합당되어 소멸했다.

2. 역사

2. 1. 초기 선교와 교단 형성 (1884년 ~ 1912년)

1865년 칼뱅주의를 따르는 회중교회 소속의 로버트 저메인 토마스 목사가 제너럴셔먼호 사건 당시 사로잡혀 순교 당하며 칼뱅주의 기독교 신앙을 처음 소개했다고 전해진다.[21] 하지만 정식으로 개신교 포교가 이루어지기 시작한 것은 그로부터 20년이 지나 1884년 9월 20일 미국 북장로교 소속의 호러스 뉴턴 알렌(안연)이 조정에 의사로 들어오고 1885년 마찬가지로 북장로교 소속의 호러스 그랜트 언더우드(원두우)와 존 헤론이 들어와 미국 북장로회조선선교회를 조직한 후였다.[6] 성경은 존 로스가 중국에서 1870년대 번역한 것을 영국성서공회와 스코틀랜드 성서공회가 1886년에 처음으로 인쇄 및 발행했다.[22]1889년에 캐나다인 제임스 게일(기일) 목사와 호주장로회의 조셉 헨리 데이비스가, 1890년에는 새뮤얼 오스틴 모펫(마포삼열) 목사가 들어온다. 1891년에는 이사벨라 멘지스, 진 페리, 메리 포세트 등 여선교사가 호주에서 도착했고, 1893년에는 제임스 맥켄지 의사가, 1898년에는 캐나다장로회에서 로버트 그리어슨(구례선) 의사 부부, 푸트(W. R. Foote) 목사부부, 맥레(MacRae) 선교사가 도착하여 선교에 종사했다.[23] 맥켄지 의사는 황해도 소래교회에서 전도와 의료에 종사하다가 1년 반만에 사망했고, 이 부음에 감동하여 전기오가 원산에서 캐나다장로회조선선교회를 조직했다. 미국 남장로회에서는 1892년 윌리엄 데이비스 레이놀즈(이눌서) 목사부부와 테이트(최의덕, Lewis B. Tate) 목사, 윌리엄 전킨(전위렴) 목사 부부가 도착하여 전라도에서 남장로회조선선교회를 조직한다.[23]

이상과 같이 네 개의 장로회 선교사가 각기 입국하여 네 개의 선교회를 조직하고, 각각 구역을 정하여 선교사업에 종사하면서 교회를 설립하였다. 교회의 통일과 치리 문제를 다루기 위해 1889년 선교사들로만 구성된 장로회공의회를 조직하였는데, 북장로선교회와 호주빅토리아선교회뿐인 관계로 명칭은 장로교미슌연합공의회라 하고, 회장으로는 존 헤론을, 서기로는 데이비스를, 회원으로는 원더우드, 안연 등을 두었다. 다시 1893년에는 명칭을 고쳐 장로회미슌공회라 하였다. 이때까지도 아직 조선인은 참가하지 못하고 외국인 선교사로만 조직되었다.[23]

1900년부터 조선교회의 장로선거가 시작되었다. 이 해에는 황해도에서는 서경조, 평안남도에서는 김종섭과 이영은이 선출되었으나 이영은은 안수 이전에 사망했다. 이듬해인 1901년에 길선주, 방기창이 장로로 세워졌다. 같은 해 9월 20일에 서울 새문안교회에서 열린 선교사 공의회에 조선인 대표인 장로 3인과 조사 6인을 포함시켜 새로이 조선예수교장로회공의회를 조직하였다. 이 때 초대 회장으로는 윌리엄 스왈른 선교사가 취임했다. 그러나 조선예수교장로회공의회는 치리권이 없고, 선교사공의회에만 치리권이 있는 관계로 조선예수교장로회공의회는 친목기관에 불과했다. 1902년에는 양전백이 장로로 세워지고, 1903년부터는 더 많은 인원들이 장로로 선출되었다.[24]

마포삼열은 평양에 대한예수교장로회신학교를 설립하고 초대 교장이 되었다. 1903년 원산에서 남감리회 선교사 로버트 하디(R. A. Hardie)에 의해 부흥이 일어난 이래로 사경회와 회개운동이 전국으로 퍼져나갔는데, 1907년 1월 14일에는 평양 장대현교회에서 길선주의 공개 회개로부터 기념비적인 평양대부흥이 시작된다. 이후 1907년 6월 20일에는 대한예수교장로회신학교에서 제1회 졸업생으로 길선주, 양전백, 한석진, 이기풍, 서경조. 송인서, 방기창의 7명이 졸업하였다. 같은 해 연합공의회 하에 평안, 경성, 전라, 경상, 함경의 다섯 지방공의회로 각 지방 공의회에서는 당회 위원을 선택하여 교회 사무를 처리하도록 하였다.[25]

1907년 9월 17일 오전 9시, 네 해외 장로회 선교본부로부터 허가를 받아 대리회에서 파송한 선교사 33인과 장로 38인이 장대현교회에서 모여 조선예수교장로회노회를 조직했다. 이로써 선교회본부의 관할로부터 독립된 조선예수교장로회노회가 설립되었다. 이를 독립노회, 또는 독노회(獨老會)라고 부른다. 또한 여기서 3개월 전 배출된 7명의 졸업생을 대상으로 목사고시를 보아 모두 합격하여 목사안수를 받았다. 독노회와 관할 지역이 조선반도 전체인 까닭에 지방 공의회를 대리회로 변경했다. 기존에 평안, 경성, 전라, 경상, 함경 다섯 지방 공의회였던 것을 평북, 평남, 황해, 경기 충청, 전라, 함경, 경상의 일곱 대리회로 변경되었다.[25] 독노회 조직 당시 상황은 다음과 같다.

1909년에는 최관흘 목사를 블라디보스토크(해삼위)에, 평양여전도회에서는 이선관을 제주도에 선교사로 파견하고, 평양숭실학교에서는 김형재를 마찬가지로 제주도에 파견하였으며 한석진 목사를 일본 도쿄에 파견하여 재일조선인들에게 전도하도록 했다. 이 때부터 《예수교회보》를 발간하였다.[25]

1911년 9월17일 대구 남문교회에서 개최된 제5회 독노회에서 지금까지의 일곱 대리회를 노회로 변경 및 조직하고, 총회를 조직할 것이 결의되었다. 이에 1911년 10월에는 전라노회가, 11월에는 경충노회가, 12월에는 황해노회가, 1912년 1월에는 경상노회와 평남노회가, 2월에는 평북노회와 함경노회가 조직되어 3개월 남짓한 시간에 일곱 노회 조직이 모두 완료되었다.

1912년 9월 1일에는 제1회 조선예수교장로회 총회가 평양에서 성립되어 헌법, 정치를 제정하였다.[22][24] 이를 기념으로 외국 전도를 시작하기로 하고 중국 산둥성 내량현에 선교사를 파견하였다. 1916년 경상노회를 경남과 경북노회로, 평북노회를 평북과 평서노회로 분리하였다.[25]총회 설립 당시 상황은 다음과 같다.

2. 2. 일제강점기 (1910년 ~ 1945년)

일제강점기 (1910년 ~ 1945년) 동안 대한예수교장로회는 큰 시련을 겪었다. 조선총독부는 1915년 모든 학교에 성경 과목 폐지 또는 폐교를 명령했고, 교회의 예배 활동을 감시하며 설교 내용을 검열했다.[26] 많은 장로교인들은 3·1 운동에 참여하여 민족 독립을 열망했다.[27] 민족대표 33인 중 7명이 장로교인이었으며, 선교사들은 우드로 윌슨 미국 대통령에게 민족자결주의를 조선에 적용해 달라는 서한을 보내기도 했다.[27]사이토 마코토 총독 부임 이후 문화통치가 시작되면서 개신교 학교에서 성경 과목을 가르칠 수 있게 되었지만,[26] 신사참배 강요는 계속되었다. 1924년 강경신궁 행사에서 강경성결교회 소속 어린이들이 참배를 거부하여 징계를 받는 사건이 발생했고,[28] 1925년 경기도평의회는 신사참배를 종교의식이 아닌 위인 숭배로 간주하여 참배를 진행해야 한다고 결론 내렸다.[29][30] 1932년에는 숭실전문학교 학생들이 참배하지 않아 문제가 되기도 했다.[32]

1935년 신사참배 지시가 다시 내려졌고, 1936년에는 최후통첩이 내려졌다.[33] 평남도지사는 숭의여중 교장을 해임했고, 평남안식교는 신사참배를 수용했다. 북장로회 선교회는 교육 철수안을 채택했고, 경신중, 정신여중, 숭실중, 숭실여중, 숭실전문학교, 계성중, 신명여중, 신성중, 보성여중이 폐쇄되었다.[32] 이후 숭실학교와 숭의학교는 한국인 경영자를 찾아 신사참배를 실시했다.[32]

1937년 호러스 호턴 언더우드는 신사참배를 수용했으나, 숭실전문학교의 매큔은 학교 폐쇄를 주장했다. 1937년 중일전쟁 발발 이후, 1938년 2월부터 노회별로 신사참배가 가결되기 시작했다. 평북, 선천노회가 참배를 가결했고, 평북노회 목사후보생 장홍련은 이에 분노하여 김일선 목사가 평양장로회신학교에 심은 기념식수를 도끼로 찍는 사건을 일으키기도 했다.[32] 4월에는 순천노회가, 6월 초에는 전남, 전북, 청주, 서울, 평북노회가 신사참배를 허용했다.[32]

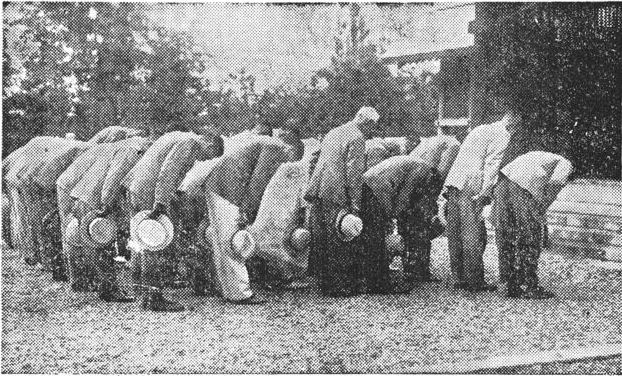

1938년 9월 10일, 평양 서문밖교회에서 열린 제27회 총회에서 신사참배가 가결되었다.[34] 평양노회장 박응률 목사가 신사참배 결의 성명서를 제안했고, 평서노회장 박임현 목사가 동의, 안주노회 길인섭 목사의 재청으로 표결에 들어갔다. 총회장 홍택기 목사가 가부를 물었으나 다수가 침묵했고, 결국 159명의 동의로 통과되었다. 방위량(William Blair), 한부선(Hunt) 선교사가 항의했으나, 경찰에 의해 끌려나갔고 선교사들은 항의의 표시로 퇴장했다.[35][36] 서기 곽진근 목사는 "신사는 종교가 아니며 기독교 교리에 위반되지 않고, 신사참배는 애국적 국가의식"이라는 내용의 성명서를 낭독했다.[35][36]

그러나 많은 교회와 성도들이 총회의 결정을 따르지 않았다. 선교사들은 신사참배 결의에 반대했고, 결의 이틀 후 25명의 선교사가 항의했으나 총회는 기각했다. 광주에서 미국 남장로회 선교사들은 한국 선교를 지원하되 노회에서 탈퇴하기로 결의했다. 200여 곳의 교회가 문을 닫았고, 2,000여 명의 신도가 투옥되었으며, 50여 명의 교역자가 순교했다.[37] 특히 주기철 목사는 신사참배를 거부하다 순교한 대표적인 인물이다.

조선예수교장로회신학교(평양신학교)는 1938년 3월부터 수업을 중단했고, 9월에 폐교되었다.[38] 총회는 1940년 평양신학교를 개교하여 조선총독부의 인준을 받았고, 초대 교장은 채필근이었다.[39] 같은 시기 서울 승동교회에서 김재준 목사를 교장으로 하는 조선신학교가 총회 인준을 받아 출범했다. (한신대학교)[39]

1941년 태평양 전쟁 발발 이후, 일제는 교단 통폐합 정책을 강행했다. 1942년 장로교, 감리교, 성결교 등 5개 교파 대표들이 '교파합동준비위원회'를 개최했으나, '혁신안' 문제로 결렬되었다.[37] 조선예수교장로회 총회는 1942년 10월 16일 제31회 총회를 끝으로 해산되었고, 1943년 5월 채필근을 통리로 하는 '일본기독교조선장로교단'이 창설되었다.[40] 1945년 7월, '일본기독교조선교단'이 조직되면서 장로교는 다른 교파들과 함께 통합되었고, 김관식이 초대 통리로 임명되었다.

2. 3. 해방 이후 분열과 성장 (1945년 ~ 현재)

1945년 일제 패망 후 장로교회 재건에 대한 논의가 시작되었다. 당시에는 일제강점기에 신사참배를 채택한 총회의 결의에 따라 신사를 참배한 목회자와 성도들이 있었던 반면, 신사참배를 끝까지 거부하여 투옥되었다가 출옥된 목회자와 성도들이 있었다.[41] 평양 감옥에 갇혔다가 출옥한 성도 20여 명은 9월 20일에 모여 '한국교회재건기본원칙'을 발표했다.[41] 주요 내용은 신사참배한 목사와 장로는 권징을 통해 통회, 정화한 후 교역에 복귀하고, 목사는 최소 2개월 휴직하며, 교역자 양성을 위한 신학교를 복구 재건하는 것이었다.한상동 목사는 고려신학교를 설립하고, 1952년 대한예수교장로회(고신)을 출범시켰다.[45] 1946년 6월 열린 제32회 장로교 총회는 조선신학교를 직영하기로 결정했지만, 신사참배와 일제 협력 문제가 있었다. 한상동은 고려신학교를 설립했지만, 경남노회는 지원 입장을 명확히 하지 않았다.[41] 1949년 총회는 경남노회에 한부선 선교사와의 관계 단절을 명했고,[43] 경남노회는 이에 반발하며 고려신학교파에 합류, 1952년 대한예수교장로회(고신)을 출범시켰다.[44][45]

김재준 목사를 중심으로 한 진보적 장로교 계열은 1953년 한국기독교장로회를 세웠다.[45] 1947년 제33회 총회에서 김재준 교수의 신학에 불만을 가진 학생들이 진정서를 제출했고,[46] 1948년 장로회신학교 설립 운동이 일어났다. 1951년 총회는 조선신학교와 장로회신학교 직영을 취소하고 총회 직영신학교를 신설하기로 결의했다.[48] 조선신학교는 한국신학대학교로 교명을 변경했고, 1953년 한국기독교장로회를 세웠다.[49][45]

1959년 세계교회협의회(WCC) 가입 문제, 삼천만환 사건, 경기노회 총대 선출 문제 등으로 인해 대한예수교장로회(통합)과 대한예수교장로회(합동)으로 분열되었다. 예장은 1924년부터 한국기독교교회협의회(KNCC, NCCK) 회원이었고, 1948년 세계교회협의회(WCC) 창설 때 가입했다.[50] 그러나 WCC의 실용적 태도와 용공, 친가톨릭 운동이라는 비판이 제기되었다.[51] 1954년 총회는 에큐메니칼 운동을 반대 결의했고,[52] 한경직 목사 중심의 WCC 지지파와 정규오-박형룡 목사 중심의 한국복음주의협의회(NAE) 반대파로 나뉘었다. 1959년, WCC 문제, 삼천만환 사건, 경기노회 총대 선발 문제 등으로 인해 대한예수교장로회(통합)과 대한예수교장로회(합동)으로 분열되었다.

김치선 목사는 대한신학교를 통해 대한예수교성경장로회를 출범시켰고, 이것이 대한예수교장로회(대신)의 전신이다. 김치선은 대한신학교를 총회신학교 분교로 변경하라는 제안을 거절하고 교수직을 사임했다.[55] 대한신학교 졸업생들은 총회신학교 내 친WCC 세력에 반발하여 보수 교단 설립을 요구했고, 칼 매킨타이어의 국제기독교협의회(ICCC)와 성경장로회(BPC)의 도움으로 대한예수교성경장로회를 출범시켰다.

1960년 대한예수교장로회(합동)이 출범했지만, 고려신학교 문제 등으로 1963년 고신측은 합동에서 결별했다.[58] 1959년 연동총회와 승동총회 분열 이후 중도파 목사들이 대한예수교장로회(통합)을 출범시켰다. 1969년 WCC에 재가입함으로써 통합과 합동의 연합 논의는 중단되었다.[59]

대한예수교장로회는 대분열 이후에도 여러 차례 분열되었다. 1974년 대한예수교장로회(고신)에서 분리된 대한예수교장로회(고려),[60] 1979년 대한예수교장로회(합동) 분열 등이 있었다. 2018년 기준 대한예수교장로회 이름을 가진 교단은 337개이다.[60]

존 녹스(John Knox)의 스코틀랜드 장로교 전통의 역사적 계승을 선언한 대한예수교장로회(구 명칭: 한국정통장로교회)가 21세기에 탄생했다.

3. 신학 및 특징

3. 1. 주요 신학 사상

3. 2. 신사참배에 대한 입장

일제강점기 신사참배 강요에 대한 저항은 한국 장로교회의 중요한 역사적 경험으로, 신앙의 순수성을 지키려는 노력의 상징으로 여겨진다. 1924년 강경신궁에서 열린 행사에서 강경성결교회 소속 강경보통학교 어린이들이 참배를 거부하자 징계하는 사건이 발생하였다.[28] 1925년 경기도평의회는 신사참배는 종교의식이나 예배가 아니고 위인 숭배와 같은 것이므로 참배는 진행되어야 한다고 결론 내렸고,[29] 이는 학무국의 공식 입장이 되었다.[30] 1932년에는 숭실전문학교 학생들이 참배하지 않는 것이 문제가 되기도 하였다.[32]

1935년 신사참배 지시가 다시 내려졌고, 1936년 1월 최후통첩이 내려졌다.[33] 평남도지사는 숭의여중 교장을 해임했고, 평남안식교는 신사참배를 수용했다. 교수진의 요구로 이사진을 한국인으로 교체하기로 했으나, 인수자가 없어 북장로회 선교회는 7월 1일 교육 철수안을 채택했다. 경신중, 정신여중, 숭실중학교, 숭실여중, 숭실전문학교, 계성중, 신명여중, 신성중학교, 보성여중의 폐쇄가 결정되었다.[32] 1937년 호러스 호턴 언더우드는 신사참배를 수용했으나 매큔은 학교를 폐쇄해야 한다고 보았다. 중일전쟁 발발 이후, 1938년 2월부터 노회별로 신사참배를 가결하기 시작했다.

1938년 9월 10일 평양 서문밖교회에서 열린 제27회 총회에서 신사참배 결의안이 제안되었다.[34] 평양노회장 박응률 목사가 신사참배 결의 성명서를 제안, 평서노회장 박임현 목사가 동의, 안주노회 길인섭 목사의 재청으로 표결에 들어갔다. 총회장 홍택기 목사가 가부를 물었으나 다수가 침묵, 부결은 묻지 않았다. 당시 총대들은 총독부 경찰로부터 신사참배에 동의하거나 침묵하라는 명령을 받았고, 거부한 인원들은 투옥된 상황이었다. 결국 159명이 동의하여 통과되었다. 방위량, 한부선 선교사가 불법임을 항의했으나 경찰에 의해 끌려나갔고, 선교사들은 항의하며 퇴장했다. 전북 김제 출신 서기 곽진근 목사가 성명서를 낭독했다.[35][36]

그러나 모두가 총회 결정을 따른 것은 아니었다. 선교사들은 신사참배 가결을 반대, 결의 이틀 후 25명의 선교사가 항의했으나 총회는 기각했다. 9월 28일, 광주에서 미국 남장로회 선교사들은 한국 선교를 지원하되 노회에서 탈퇴하기로 결의했다. 총회 결정을 받아들이지 않고 문을 닫은 교회가 200여 곳, 투옥된 신도가 2,000여 명, 순교한 교역자가 50여 명이었다.[37]

3. 3. 에큐메니컬 운동에 대한 입장

대한예수교장로회는 1924년부터 한국기독교교회협의회(KNCC, NCCK)의 회원이었으며, 1948년 세계교회협의회(WCC) 창설 시 KNCC의 다른 교단들과 함께 WCC 회원으로 가입하였다.[50] 그러나 교단 내에서 WCC의 실용적, 타협적 태도, 용공(容共) 운동, 친가톨릭 운동이라는 비판이 제기되었다.[51] 1954년 4월 제39회 총회에서는 에큐메니칼 운동을 성서유오설, 자유신학과 궤를 같이한다고 해석하여 반대 결의를 하였다.[52]

같은 해 8월 제2차 WCC 총회에 파송된 김현정 목사는 WCC를 긍정적으로, 명신홍 목사는 부정적으로 보고하면서, WCC에 대한 찬반 논쟁이 본격화되었다. 한경직 목사 중심의 WCC 지지파("칼"파)와 정규오-박형룡 목사 중심의 WCC 반대파(한국복음주의협의회(NAE)파)로 나뉘었다.

1956년 제41회 총회에서는 에큐메니칼 운동에 대한 의견 대립 해소를 위해 에큐메니칼 연구위원을 세웠다. 1957년 제42회 총회에서 이들은 에큐메니칼 운동 안에 "단일 교회를 목표로 하는 교회"와 "교회 간 친선과 사업적 협력을 목표로 하는 교회"가 있다고 보고하며, 전자는 반대, 후자는 협력할 것을 주장했다. 그러나 양측의 의견은 좁혀지지 않았고, 1958년 제43회 총회에 "에큐메니칼운동반대 WCC 탈퇴 건의서"가 제출되었으나 상정되지 않았다. 1959년 한국기독공보 지면을 통해 에큐메니칼 운동에 대한 찬반 논쟁이 치열하게 전개되었다. 같은 해 4월, 승동교회에서 여러 목사가 모여 1957년에 결의된 대로 "교파 간의 친선과 사업"에는 협조하되 "단일교회운동"은 배척하는 방식으로 합의했으나, 호남지구선교협의회 산하 10개 노회는 1959년 8월 독자적으로 WCC 탈퇴 설명서를 발표하였다.

4. 주요 교단

현재 대한민국에는 '대한예수교장로회'라는 명칭을 사용하는 교단이 수백 개에 달한다.[45][49][59] 주요 교단으로는 대한예수교장로회(합동), 대한예수교장로회(통합), 대한예수교장로회(고신), 한국기독교장로회 등이 있다.

1945년 일제 패망 후, 장로교회 재건 논의 과정에서 신사참배를 거부하고 투옥되었다가 출옥한 성도 20여 명이 '한국교회재건기본원칙'을 발표했다.[41] 이 원칙에는 신사참배를 한 목회자 및 장로들의 회개와 정화, 그리고 교역자 양성을 위한 신학교 복구 재건 등이 포함되어 있었다. 한상동 목사는 고려신학교를 설립하였으나, 경남노회는 지원 입장을 명확히 하지 않았다.[41]

1949년, 남측 장로교는 '''대한예수교장로회'''로 명칭을 변경했다.[41] 이후, 고려신학교를 둘러싼 갈등으로 인해, 한상동 목사를 중심으로 한 대한예수교장로회(고신)이 1952년에 출범하였다.[45]

조선신학교에서는 김재준 교수 등의 신학에 대한 논쟁이 발생하였고, 1948년 장로회신학교가 설립되었다.[46][47] 1951년 총회는 두 신학교를 통합하여 총회 직영 신학교를 신설하려 했으나, 조선신학교는 이를 받아들이지 않고 한국신학대학교로 교명을 변경했다.[48] 결국 1953년 한국신학대학교를 중심으로 한국기독교장로회가 분립되었다.[45]

대한신학교는 칼 매킨타이어의 국제기독교협의회(ICCC)와 성경장로회(BPC)의 도움을 받아 대한예수교성경장로회를 출범시켰으며, 이것이 대한예수교장로회(대신)의 전신이다.

1960년, 박형룡 박사 및 승동총회가 고신에 합동을 제안하여 대한예수교장로회(합동)이 출범하였다.[56] 그러나 고려신학교 문제 등으로 인해 1963년 고신 측은 다시 합동에서 분리되었다.[58]

1959년, WCC와 NAE 중 어느 한 쪽을 적극적으로 지지하지 않는 중도파 목사들이 대한예수교장로회(통합)을 출범시켰다.[59]

2018년 통계에 따르면 주요 교단의 교회 및 교인 수는 다음과 같다.[61]

5. 사회적 기여

5. 1. 교육 분야

5. 2. 의료 분야

5. 3. 사회 복지 분야

6. 한국 사회에서의 역할과 과제

참조

[1]

웹사이트

전국 교단 총 374개, '대한예수교장로회'만 286개

https://www.newsnjoy[...]

2019-01-02

[2]

웹사이트

공의회시대, 혹은 그 선교시대로 돌아간 한국의 장로교회

https://www.bonhd.ne[...]

2019-05-01

[3]

뉴스

宣敎五十週年맛는 長老會懷舊錄

1934-09-07

[4]

웹사이트

서상륜 (徐相崙)

https://encykorea.ak[...]

2024-08-23

[5]

웹사이트

The Presbyterian Church of Korea : History

http://www.pck.or.kr[...]

Pck.or.kr

2008-04-16

[6]

웹사이트

Presbyterianism in the Hermit Kingdom: Presbyterian Church of Korea at 110

https://www.history.[...]

2017-03-01

[7]

뉴스

朝鮮長老敎會의今昔 可驚할五十年發達史 (中)

1934-06-28

[8]

뉴스

宣敎五十週年맛는 長老會懷舊錄 (二)

1934-09-08

[9]

뉴스

宣敎五十週年맛는 長老會懷舊錄 ㈢

1934-09-09

[10]

뉴스

宣敎五十週年맛는 長老會懷舊錄 ㈣

1934-09-10

[11]

웹사이트

경상대리회

https://busan.grandc[...]

Academy of Korean Studies

2024-08-20

[12]

논문

1907년 대한예수교장로회(독노회) 설립과정 및 그 의의에 대한 연구

https://kiss.kstudy.[...]

2024-08-24

[13]

뉴스

朝鮮長老敎會의今昔 可驚할五十年發達史 (中)

1934-06-28

[14]

웹사이트

2) 3·1운동과 기독교

https://db.history.g[...]

National Institute of Korean History

2024-12-02

[15]

논문

A Political Factor in the Rise of Protestantism in Korea: Protestantism and the 1919 March First Movement

2000

[16]

웹사이트

3) 일제통치와 한국 기독교

https://db.history.g[...]

National Institute of Korean History

2024-08-24

[17]

서적

Christianity in a Revolutionary Age: Vol. 5: The Twentieth century outside Europe

1962

[18]

서적

Peace and Reconciliation: In Search of Shared Identity

Routledge

2016

[19]

웹사이트

1901년-1947년 총회의 역사

http://pck.or.kr/Pck[...]

大韓イエス教長老会 (統合)

2013-11-28

[20]

웹사이트

1949년-1984년 총회의 역사

http://pck.or.kr/Pck[...]

大韓イエス教長老会 (統合)

2013-11-28

[21]

뉴스

宣敎五十週年맛는 長老會懷舊錄

조선일보

1934-09-07

[22]

뉴스

朝鮮長老敎會의今昔 可驚할五十年發達史 (中)

동아일보

1934-06-28

[23]

뉴스

宣敎五十週年맛는 長老會懷舊錄 (二)

조선일보

1934-09-08

[24]

뉴스

宣敎五十週年맛는 長老會懷舊錄 ㈢

조선일보

1934-09-09

[25]

뉴스

宣敎五十週年맛는 長老會懷舊錄 ㈣

조선일보

1934-09-10

[26]

서적

한민족독립운동사 9권

https://db.history.g[...]

[27]

서적

한민족독립운동사 11권

https://db.history.g[...]

[28]

뉴스

江景公立普通學校의紛糾事件

조선일보

1924-10-24

[29]

뉴스

朝鮮人學生의 神社參拜問題

조선일보

1925-02-26

[30]

웹인용

신사 참배 문제 확대 < 사료로 본 한국사

http://contents.hist[...]

2023-08-15

[31]

뉴스

參拜問題最後階段에 極秘裏미슌會開催 最後的態度决定

동아일보

1929-12-09

[32]

간행물

신사참배로 가는 길

2019-11

[33]

뉴스

Seoul Press

1936-01-22

[34]

뉴스

장로교도(長老敎徒)·신사참배결의성명(神社參拜决議聲明) 국가의식(國家儀式)으로자각(自覺) 삽만교도(卅萬敎徒),솔선여행(率先勵行)

https://newslibrary.[...]

조선일보

1938-09-11

[35]

웹인용

“신사참배는 과거 사건 아닌, 내 죄라고 고백할 용기…”

https://www.christia[...]

2023-08-15

[36]

웹인용

[역사기획/신사참배 결의 80주년] (1)한국교회 수치와 회개의 화두, 신사참배

https://www.kidok.co[...]

2023-09-07

[37]

뉴스

長老敎 受難의歷程75年

조선일보

1959-09-23

[38]

웹인용

나의 애장문헌(53) - 평양신학교 폐교기의 ‘신학지남’ (1939년 3월호)

http://www.kosinnews[...]

2023-09-23

[39]

웹인용

[리폼드뉴스] 총회 100주년 기념, 직영신학교 회고

http://m.reformednew[...]

2023-09-23

[40]

서적

일제협력단체사전 - 국내 중앙편

민족문제연구소

2004-12-27

[41]

서적

한국기독교 해방 십년사

1956

[42]

문서

대한예수교장로회 제34회 총회록

[43]

문서

대한예수교장로회총회 제35회 회의록

[44]

문서

한국교회사잡록 vol. 1 "고신 사료집 1945-54"

[45]

웹인용

제6장 > 총회역사 > 대한예수교장로회총회

http://new.pck.or.kr[...]

대한예수교장로회(통합)

2023-08-22

[46]

저널

김재준 교수의 성경관에 대한 성명서

[47]

문서

대한예수교장로회총회 제35회 회록

[48]

문서

대한예수교장로회총회 제36회 회록

[49]

서적

Canadians in Korea

[50]

웹인용

한국기독교교회협의회(韓國基督敎敎會協議會)

https://encykorea.ak[...]

2023-08-28

[51]

문서

1951년 〈파수군〉에서 박윤선 목사의 기고문

[52]

웹인용

≪리폼드뉴스≫ 대한예수교장로회 제39회 총회(1954년)

http://www.reformedn[...]

2023-08-28

[53]

서적

장로회신학대학교 100년사

[54]

서적

한국교회는 왜 싸우는가

[55]

서적

나에게 있어 영원한 것

[56]

논문

Division and Reunion in the Presbyterian Church in Korea: 1959~1968

Concordia Theological Seminary, St, Louis

1969

[57]

뉴스

고신 복교 계획을 포기 : 대의 명분 없다고 판단

크리스챤신문

1962-11-05

[58]

저널

The Reunion and Schism of the “Seungdong” Group and the “Koryo” Group in the 1960s

https://www.kci.go.k[...]

2007

[59]

저널

The Reunion and Schism of the “Seungdong” Group and the “Koryo” Group in the 1960s

https://www.kci.go.k[...]

2007

[60]

웹인용

예장 교단 300개 넘어… “분열은 정당화 될 수 없다”

http://www.igoodnews[...]

2023-09-23

[61]

웹사이트

https://www.cts.tv/n[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com