로마 황제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

로마 황제는 로마 제국을 통치했던 최고 권력자를 의미하며, 율리우스 카이사르를 시초로 보기도 하고, 아우구스투스를 초대 황제로 간주하기도 한다. 황제는 '아우구스투스', '카이사르', '임페라토르' 등 다양한 칭호를 사용했으며, 호민관 특권과 대행 집정관 권한을 통해 막강한 권력을 행사했다. 계승 방식은 초기에는 명확하지 않았으나, 혈연 관계, 군대의 지지, 원로원의 인정 등이 중요한 요소로 작용했다. 로마 황제의 권한은 시대에 따라 변화했으며, 특히 제정 시대에는 전제군주적인 통치가 이루어졌다. 비잔티움 제국 시대에는 황제의 권위가 더욱 강화되어 신의 대리인으로 여겨졌으며, '바실레우스'라는 칭호가 사용되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 로마 - 오스티아

오스티아는 고대 로마의 항구 도시였던 오스티아 안티카 유적지 근처에 1884년 건설되어 로마 시민들의 해변 휴양지로 발전했으며, 현재는 로마와 연결되는 교통망을 갖춘 관광 명소이다. - 로마 - 소 옥타비아

소 옥타비아는 아우구스투스의 누이이자 율리우스 카이사르의 조카로, 가이우스 클라우디우스 마르켈루스와 마르쿠스 안토니우스를 차례로 남편으로 두었으며, 아우구스투스로부터 많은 명예를 얻었으나 기원전 11년에 사망했다. - 로마 황제 - 콘스탄티노스 11세 팔레올로고스

콘스탄티노스 11세 팔레올로고스는 1405년에 태어나 1449년 황제가 되었으며, 오스만 제국의 위협 속에서 동서 교회의 통합을 시도했으나 실패하고 1453년 콘스탄티노폴리스 함락과 함께 최후를 맞이하며 동로마 제국의 종말을 가져왔다. - 로마 황제 - 유스티니아누스 1세

유스티니아누스 1세는 527년부터 38년간 동로마 제국을 통치하며 로마법 대전 편찬, 하기아 소피아 대성당 건설 등의 업적을 남겼고 벨리사리우스 장군을 통한 정복 전쟁, 교회 정책 추진 등으로 제국에 지대한 영향을 미친 "결코 잠들지 않는 황제"였다. - 고대 로마 - 콘스탄티노스 11세 팔레올로고스

콘스탄티노스 11세 팔레올로고스는 1405년에 태어나 1449년 황제가 되었으며, 오스만 제국의 위협 속에서 동서 교회의 통합을 시도했으나 실패하고 1453년 콘스탄티노폴리스 함락과 함께 최후를 맞이하며 동로마 제국의 종말을 가져왔다. - 고대 로마 - 삼두정치

삼두정치는 세 사람이 공동으로 권력을 행사하는 정치 체제를 의미하며, 고대부터 현대에 이르기까지 다양한 역사적, 정치적 상황에서 나타났다.

2. 역사

현대 역사가들은 일반적으로 아우구스투스를 최초의 황제로 간주하는 반면, 율리우스 카이사르는 로마 공화정의 마지막 독재관으로 여긴다. 이는 플루타르코스, 타키투스, 카시우스 디오 등 로마 작가들의 견해와 일치한다.[1] 반대로 플리니우스 이세쿠누스, 수에토니우스, 아피아누스를 포함한 대다수의 로마 작가들과 제국의 일반 시민들 대부분은 율리우스 카이사르를 최초의 황제로 생각했다.[1] 카이사르는 자치독재자로 로마를 통치했지만, 안정적인 시스템을 구축하는 데 실패했다.[1] 그의 권력 장악은 가이우스 마리우스와 술라와 같은 강력한 장군들의 영향 아래 공화정이 장기적이고 점진적으로 쇠퇴한 결과였다.

공화정 말기에는 최고 권력을 가진 개인을 나타내는 단일한 칭호는 없었다. "황제"가 라틴어 의 번역이라면, 율리우스 카이사르는 그 이전의 여러 로마 장군들처럼 황제였다. 카이사르의 내전이 끝날 무렵, 구식 군주제로 복귀하려는 합의는 없다는 것이 분명해졌지만, 여러 관리들이 서로 싸우던 시대는 끝났다.

율리우스 카이사르와 아우구스투스는 공화정에서 가장 중요한 직책과 칭호를 축적하여 그 권력을 영구화하고, 다른 사람들이 권력을 축적하는 것을 막았다. 율리우스 카이사르는 기원전 64년부터 ''최고 대제사장''이었고, 기원전 59년부터 다섯 번 집정관과 독재관직을 역임했으며, 암살 직전인 기원전 44년에 종신 독재관으로 임명되었다. 기원전 48년 파르살루스 전투에서 마지막 반대 세력을 물리치면서 로마의 사실상 유일한 통치자가 되었다. 그의 살해자들은 자신들을 ''해방자''이자 공화정의 회복자로 선언했지만, 카이사르의 지지자들에 의해 곧바로 종식되었고, 거의 즉시 새로운 독재정이 수립되었다.

카이사르는 그의 유언에서 옥타비아누스를 상속자이자 양자로 임명했다. 그는 재산과 혈통, 동맹들의 충성심, 상원의 동의라는 공식적인 절차를 통해 칭호와 직책을 상속받았다. 기원전 43년 8월, 그 해의 두 집정관이 사망한 후, 옥타비아누스는 로마로 진군하여 상원에 자신을 집정관으로 선출하도록 강요했다. 마르쿠스 안토니우스와 레피두스와 함께 제2차 삼두정치를 구성하여 로마 세계를 분할했다. 레피두스는 기원전 36년에 제외되었고, 옥타비아누스와 안토니우스의 관계는 악화되었다. 기원전 31년 9월, 옥타비아누스의 악티움 해전 승리는 모든 반대를 종식시키고 로마에 대한 그의 최고 권력을 확립했다.

기원전 27년 1월, 옥타비아누스와 상원은 "제1차 타협"을 체결했다. 옥타비아누스는 삼두정치의 권한으로 국가를 통치해 왔다. 그는 권력을 로마 원로원과 인민에게 반환하겠다고 발표했지만, 이것은 단지 행위에 불과했다. 상원은 옥타비아누스를 ''프린켑스''("최고 중의 최고")로 인정하고, 거의 모든 로마 속주에 대한 10년 임기의 통치권을 부여했다. 이 제한은 그가 자신의 권력을 무기한으로 갱신할 수 있었기 때문에 표면적인 것이었다. 또한 상원은 그에게 ''아우구스투스''("숭고한")라는 칭호를 수여했다. 이 명예 칭호 자체는 법적 의미를 갖지 않았지만, 옥타비아누스(이후 아우구스투스)가 신성에 접근했음을 나타냈고, 그의 후계자들에 의해 채택됨으로써 황제의 사실상 주요 칭호가 되었다. 그는 또한 그의 명예를 위해 시민관을 받았다. 아우구스투스는 최고의 권력을 쥐었고, 기원전 23년에 ''호민관 권력''을 부여받았지만, 이미 소유하고 있던 권력의 재확인이었다.[2]

대부분의 현대 역사가들은 기원전 27년을 로마 제국의 시작 시점으로 사용한다. 이것은 상징적인 날짜일 뿐이며, 공화정은 수년 전에 사실상 사라졌다. 고대 작가들은 아우구스투스 개혁의 법적 의미를 무시하고 카이사르의 살해 후 그가 로마를 "통치"했다거나 마르쿠스 안토니우스의 죽음 후 그가 "혼자 통치"했다고 적는다.[3][4] 따라서 대부분의 로마인들은 "황제"를 특정 칭호나 직책 없이 국가를 통치하는 개인으로 보았다.

아우구스투스는 티베리우스가 후계자가 되도록 준비했고, 상속에 대한 그의 주장을 상원에 제기했다. 서기 14년 아우구스투스 사망 후, 상원은 티베리우스를 로 인정하고 새로운 ''아우구스투스''로 선포했다. 티베리우스는 서기 4년에 ''imperium maius''와 ''tribunicia potestas''를 받아 아우구스투스와 법적으로 동등해졌지만, 실제로는 그에게 종속되었다. "황제 직책"은 칼리굴라의 즉위 때까지 진정으로 정의되지 않았는데, 그때 티베리우스의 모든 권력은 ''아우구스투스''로 상징되는 단일하고 추상적인 지위로 자동 이전되었다.[5]

2. 1. 원수정 (기원전 27년 ~ 서기 284년)

율리우스 카이사르 암살 이후, 옥타비아누스, 마르쿠스 안토니우스, 레피두스는 "국가를 조직하기 위한 삼인관"이라는 직책을 통해 권력을 장악했다.[106] 그러나 기원전 32년, 옥타비아누스와 안토니우스의 대립으로 제2차 삼두정치는 붕괴되었다.[106] 옥타비아누스는 악티움 해전에서 승리하여 권력을 확립하고, 기원전 27년 원로원으로부터 '아우구스투스'라는 칭호를 받으며 사실상 로마 제국의 첫 황제가 되었다.[111][112][113] 그는 '프린켑스'라는 칭호를 사용하며 공화정의 전통을 존중하는 모습을 보였지만,[2] '임페라토르'(최고사령관) 칭호를 자신의 고유명사의 일부로 삼아 영구적으로 사용하고,[107][109] '호민관 권력',[119] '프로콘술 상급 명령권' 등 여러 권한을 겸임하며 실질적인 권력을 행사하였다.[118][125]

아우구스투스는 집정관직을 사임하면서도, 시민들의 요청으로 집정관 권한을 유지하며 사실상 일인 지배 체제를 확립했다.[124] 기원전 12년에는 폰티펙스 막시무스에 취임하고,[101][126] 기원전 2년에는 '국부' 칭호를 받았다.[127] 서기 14년 아우구스투스 사후, 원로원은 그를 신격화하고 티베리우스를 후계자로 인정했다.[126][128]

원수정 시대에는 율리우스-클라우디우스 왕조, 플라비우스 왕조, 네르바-안토니누스 왕조 등이 로마 제국을 통치했다. 특히 오현제 시대에는 능력 있는 황제들이 연이어 즉위하며 로마 제국의 전성기를 이끌었다.

2. 2. 제정 (284년 ~ 476년/1453년)

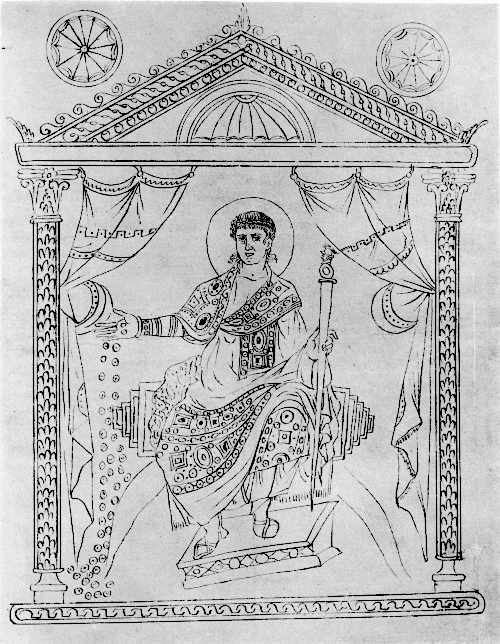

디오클레티아누스는 3세기 위기의 군인 황제 시대의 혼란을 수습하고, 제국을 4분할하여 통치하는 4인황제제(테트라르키아)를 도입했다.[40][41] 그는 황제의 권위를 신격화하는 등 전제군주적인 통치 방식을 확립하였다.[42] 디오클레티아누스는 신권을 주장하여 자신의 통치를 정당화했으며, 동방의 신성한 왕권을 모방하고 황제에 대한 존경을 장려하여 그와 관련된 모든 것을 ''사케르''(신성한)로 만들었다.[42] 그는 자신을 주피터의 아들 ''요비우스''로, 그의 파트너인 막시미아누스는 헤르쿨레스의 아들 ''헤르쿨리우스''로 선언했다.[42] 이러한 신성한 주장은 기독교의 부상 이후에도 유지되었는데, 황제들은 자신을 하나님이 선택한 통치자로 여겼다.[42]

콘스탄티누스 1세는 4인황제제가 붕괴된 이후 제국을 재통합하고 밀라노 칙령을 통해 기독교를 공인하고, 수도를 콘스탄티노폴리스로 옮기는 등 제국의 체제를 개혁하였다.[45] 콘스탄티누스는 기독교로 개종한 최초의 황제였고, 그 이후의 황제들은 특히 테오도시우스 1세 치하에서 기독교가 공인된 이후로 자신을 교회의 수호자로 여겼다.[45]

테오도시우스 1세 사후 로마 제국은 호노리우스와 아르카디우스에 의해 동서로 분열되었으며,[46] 서로마 제국은 476년에 헤룰리족의 오도아케르가 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시키면서 멸망하였다.[47] 그러나, 달마티아로 추방당한 율리우스 네포스는 480년 살해될 때까지 계속해서 황제의 칭호를 주장했다.[48] 동로마 궁정은 이 주장을 인정했고 오도아케르는 그의 이름으로 주화를 주조했지만, 그는 실질적인 권력을 행사하지 못했다.[48] 네포스의 죽음으로 제노가 (기술적으로) 재통합된 로마 제국의 유일한 황제가 되었다.[48] 동로마 제국(비잔티움 제국)은 1453년까지 존속하며 로마 제국의 명맥을 이었다.[49]

{{Multiple image

| align = left

| total_width = 380

| image1 = RomulusAugustus.jpg

| image2 = Julius Nepos Tremissis.jpg

| footer = 로마 주화 (''트레미시스'') 로물루스 아우구스툴루스와 율리우스 네포스, 서로마 제국의 마지막 황제.

}}

후기 제정에 대해 오랫동안 테오도어 모멘젠이 확립한 전제군주정이 정설이었지만, 현재는 전제군주정이라는 말은 완전히 폐기되었다고 한다.[170][171] 제정기의 황제권은 원로원 관할 직의 담당 범위를 차례차례 황제 관할 담당으로 대체하고, 황제가 하는 입법의 범위를 차례차례 확장했다. 황제의 담당 범위는 제국의 거의 전부가 되는 한편, 전통적인 로마의 공직이나 원로원의 담당 범위는 로마 시와 일부의 속주 직에 한정되어 가는 방향으로 변화해 갔다.

3. 칭호

로마 황제는 여러 칭호를 사용하였는데, 주요 칭호는 다음과 같다.

- “아우구스투스”의 첨칭(아그노멘)

: “존엄한 자”를 의미하는 말이다. 다른 많은 칭호가 공화정 이전부터 사용되던 칭호인 것과는 달리, 아우구스투스는 옥타비아누스 시대에 처음 사용되었다. 후대에 로마 황제라고 불리는 사람들은 이름의 일부에 아우구스투스를 계승하고 있지만, 그 자체에는 큰 의미가 없고, 기껏해야 “존경받는 자” 정도의 의미였다.[131] 3세기 말 테트라르키아 이후에는 정황제를 나타내는 공식적인 칭호가 되었다.

: 카이사르 가문의 일원임을 의미하는 가명이다. 가이우스 유리우스 카이사르는 사후에 신으로 숭배되었으므로, 카이사르 가문의 일원이라는 것은 신의 친척임을 의미했다. 옥타비아누스는 카이사르의 양자였으므로, 더욱 직접적으로 “신의 아들”이라고 부를 수 있었다.[132] 제정 초기에는 가장 중요시되었던 칭호 중 하나였으며, 1세기와 2세기의 로마인들은 로마 황제를 “옥타비아누스의 계승자”라기보다는 “카이사르의 계승자”로 여겼다.[133] 테트라르키아 이후에는 부황제를 나타내는 공식적인 칭호가 되었다. 독일어의 카이저 (Kaiserde) 와 러시아어의 차르(Царьru)의 어원으로 여겨진다.

- “플라비우스”의 족명(노멘) 또는 가명

: 콘스탄티누스 1세 이후에 로마 황제가 사용하는 족명 또는 가명으로 자리 잡았다.[134] 콘스탄티누스 1세는 플라비우스 족이었으므로 플라비우스 족을 크게 우대했고,[135] 황제의 일족인 플라비우스 족은 황제숭배의 대상이 되었다.[135] 333년경부터 335년경에 발표된 것으로 여겨지는 유명한 히스펠룸 칙답에서는 시민에게 플라비우스 족을 위한 신전 건립이 허가되고 있다.[135][136]

- “임페라토르”의 이름(프라이노멘)

: 원래는 임페리움(명령권)을 가진 자를 의미했고,[137] 후에는 전쟁에서 승리한 사령관에게 부르는 경칭으로 사용되었다.[137] 옥타비아누스는 기원전 43년 이후 여러 차례 임페라토르 칭호를 받았고,[107] 기원전 29년에는 원로원의 허가를 받아 “임페라토르”를 이름의 일부로 삼았다.[107] 옥타비아누스의 계승자들은 처음에는 임페라토르라고 자칭하지 않았지만,[107] 베스파시아누스가 임페라토르라고 자칭한 이후로는 임페라토르도 로마 황제가 사용하는 이름 중 하나로 자리 잡았다.[137] 영어의 엠페러 (emperor영어)의 어원으로 여겨진다.

- '''프린켑스(Princeps)'''

: 프린켑스(Princeps)는 '제1시민'이라는 뜻으로, 로마 공화정의 전통을 존중하는 의미에서 사용되었다.[77] 초대 황제 아우구스투스는 군사적인 재능이 없어 병사들이 "임페라토르"라는 칭호에 반감을 가질 것을 우려하여 이 칭호를 선호하였으며,[78] 원수정 시대 황제들이 주로 사용하였다.

- '''도미누스(Dominus)'''

: “도미누스(dominus)”는 “주인”을 의미하는 라틴어로, 3세기 말 이후 디오클레티아누스나 콘스탄티누스 1세와 같이 강력한 황제 권력을 추구한 로마 황제를 부를 때 사용되었다.

- '''폰티펙스 막시무스(Pontifex Maximus)'''

: '폰티펙스 막시무스(Pontifex Maximus)'는 로마 다신교 국가에서 사제단의 우두머리를 뜻하며,[147] 옥타비아누스가 기원전 12년에 레피두스의 뒤를 이어 취임한 후[101][126] 후계자들이 독점했다.

- '''바실레우스(Basileus)'''

: 비잔티움 제국 시대에는 그리스어 군주 칭호인 '바실레우스(Basileus)'가 사용되었다.[81]

그 외에도 "아우구스투스(Augustus)", "카이사르(Caesar)", "플라비우스(Flavius)", "임페라토르(Imperator)" 등의 칭호가 있었다.

집정관(콘술)은 고대 로마 제국의 최고 관직으로,[146] 황제는 집정관 출신에서 선출되거나 즉위 초기에 집정관에 취임하는 것이 원칙이었다.

"신성한"이라는 어휘는 3세기 이후 "황제의"라는 동의어로 사용되었고,[154][155] "무적의"라는 어휘는 3세기 이후 황제의 칭호에 붙여 사용되었다.[156]

3. 1. 아우구스투스 (Augustus)

기원전 27년 로마 원로원이 옥타비아누스에게 '존엄한 자'라는 뜻의 '''아우구스투스'''(아우구스투스/Augustusla) 칭호를 부여했다.[73] 이는 단순한 칭호를 넘어, 로물루스의 로마 건국과 점복이라는 종교적 관행과 연관된 명성에 기반한 권위(''auctoritas'')를 상징했다.[74] 수에토니우스에 따르면, 신성한 장소들이 '존엄의 증가(''auctus'')'로 인해 '아우구스투스'(augusta)라고 불렸기 때문에 더욱 영예로운 칭호였다.[74]이 칭호는 이후 황제들의 칭호가 되었으며, 황후나 황녀들에게는 아우구스타(Augusta)라는 칭호가 붙여졌다.[73] 비텔리우스를 제외한 모든 황제들이 이 칭호를 자신의 이름 뒤에 붙여 상속받았다.[75] 아우구스투스 칭호와 카이사르 칭호가 결합해야만 원로원의 정식 동의를 받은 황제로 인정되었다.[73] 예를 들어 '''아우구스투스 카이사르 클라우디우스 티베리우스'''는 원로원의 정식 동의를 받은 티베리우스 황제를 의미한다.[73]

후대 황제들은 ''사실상''(하지만 ''법적으로''는 아님) 동등한 헌법적 권력을 가진 한 명 또는 여러 명의 하급 아우구스투스들과 함께 통치했다.[73] 최고의 황제 칭호였음에도, 일반 시민과 필자들은 '임페라토르'에 익숙해져 '황제' 직책 자체를 나타내는 데는 일반적으로 사용되지 않았다.[73]

동방에서는 ''세바스토스''로 번역되기도 했지만, ''아우구스토스'' 형태가 더 흔해졌다.[73] 헤라클리우스 이후 황제들은 바실레우스로 칭했지만, ''아우구스토스''는 제국 멸망까지도 하급 형태로 계속 사용되었다.[73] 서방에서는 샤를마뉴와 그 이후의 신성 로마 제국 황제들도 ''임페라토르 아우구스투스'' 공식의 일부로 이 칭호를 사용했다.[76] 동방과 서방의 통치자들은 모두 ''셈페르 아우구스투스''("영원한 아우구스투스")라는 칭호를 사용하기도 했다.[76]

이러한 칭호들은 어떠한 권한이나 특권을 수반하는 것은 아니었다.[131]

3. 2. 카이사르 (Caesar)

'''카이사르'''(라틴어: Caesar)는 율리우스 카이사르의 가문 이름에서 유래한 칭호이다.[70] 아우구스투스부터 네로까지 황제가 세습한 것을 기원으로 "황제"라는 의미가 생겨났다.[67] 초기에는 황제의 후계자를 지칭하는 말로 사용되었으나,[69] 점차 황제를 의미하는 칭호로 자리 잡았다.[70]원래 독재자 가이우스 율리우스 카이사르의 세 번째 이름인 '''cognomen'''(칭호)이었는데, 이후 아우구스투스와 그의 친척들이 이어받았다. 아우구스투스는 이것을 가족 이름(nomen gentilicium)으로 사용하여 ''Imp. Julius Caesar'' 대신 ''Imp. Caesar''라고 칭했다.[67] 칼리굴라 사후, 아우구스투스의 증손자인 그의 삼촌 클라우디우스가 황제로 선포되었다. 그는 율리아 가문의 공식 구성원은 아니었지만, 아우구스투스의 여동생인 옥타비아의 손자였으므로 여전히 가문의 일원이었다.[68]

네로, 카이사르의 마지막 후손의 자살 이후, 새로운 황제 갈바는 ''Servius Galba Caesar Augustus''라는 이름을 채택하여 황제 칭호의 일부로 만들었다.[69] 그 후 ''Caesar''는 후계자를 의미하게 되었고, 후계자는 자신의 이름에 이 이름을 추가하고 즉위 시 ''augustus''로 유지했다.[69] 이 칭호를 사용하지 않은 유일한 황제는 비텔리우스였는데, 그는 대신 ''Germanicus''라는 이름을 채택했다. [69]

테트라르키아 시대에 ''caesar''의 권력은 상당히 증가했지만, 콘스탄티누스 1세의 즉위 이후에는 다시 중요한 권력 없이 후계자를 위한 칭호로 남았다. 황제들이 아들들을 직접 ''augustus''로 승진시키기 시작하면서 이 칭호는 그 후 수십 년 동안 점차 중요성을 잃었다.[70] 동쪽에서는 유스티니아누스 2세가 불가리아의 테르벨에게 이 칭호를 수여한 705년에 마침내 황제의 성격을 잃었다.[21] 그 후 이것은 정부의 저명한 인물들에게 수여되는 궁정 칭호가 되었고, 알렉시오스 1세 콤네노스가 ''sebastokrator'' 칭호를 만들면서 더욱 중요성을 잃었다.[70]

콘스탄티누스 왕조 이후 황제들은 ''Imperator Caesar'' 다음에 ''플라비우스''를 사용했는데, 이것도 처음에는 가족 이름이었지만 나중에 황제의 칭호에 포함되어 ''Imperator Caesar Flavius''가 되었다.[71]

제정 초기에는 가장 중요시되었던 칭호 중 하나였으며, 1세기와 2세기의 로마인들은 로마 황제를 “옥타비아누스의 계승자”라기보다는 “카이사르의 계승자”로 여겼다.[133] 테트라르키아 이후에는 부황제를 나타내는 공식적인 칭호가 되었다.

그럼에도 불구하고 초기 황제들이 이것을 정기적으로 사용한 덕분에 일부 지역에서는 "황제"와 동의어가 되었다. 여러 국가가 독일의 ''카이저(Kaiser)''와 불가리아 및 러시아의 ''차르(Tsar)''처럼 "황제"라는 단어의 어원으로 ''Caesar''를 사용한다.[70]

3. 3. 임페라토르 (Imperator)

"임페라토르(Imperator)"는 "명령하다"라는 뜻의 "임페라레(imperare)"에서 유래한 칭호로, 로마 공화정 시대에는 승리한 장군에게 병사들이 수여했으며, 이들은 임페리움, 즉 군사적 권위를 지녔다.[62] 원로원은 개선식이라는 특별한 영예를 수여할 수 있었고, 장군은 직책이 끝날 때까지 그 칭호를 유지했다.[62] 아에밀리우스 파울루스가 기원전 189년 개선식에서 "임페라토르" 칭호를 받은 것이 최초의 기록이다.[62] 폼페이우스, 술라, 율리우스 카이사르도 이 칭호를 사용했다.[62]카시우스 디오와 수에토니우스는 카이사르를 고유명사로서 "임페라토르"를 처음 사용한 사람("praenomen imperatoris")으로 언급하지만, 이는 시대착오로 보인다. 아우구스투스는 자신의 이름( 프라이노멘 ) 대신 “임페라토르”를 사용하여 “카이사르 임페라토르” 대신 “임페라토르 카이사르”가 되었다.[62] 원래 임페라토르는 개선장군을 의미하는 말이었으나, 아우구스투스가 기원전 27년 1월 13일 공화정 복귀 선언에서 임페라토르를 항상 사용할 권리를 포기하지 않고, 2대 황제인 티베리우스에 의해 계승되면서 군 통수권과 최고 사령관으로서의 권리와 이를 세습할 권리를 얻었다.[137] 이후 황제의 이름에 임페라토르는 로마 군대의 최고 사령관이자 통수권자라는 의미를 가지게 되었고, 중앙집권적 국가에서 황제를 칭하는 Emperor의 어원이 되었다. 아우구스투스는 기원전 43년 이후 여러 차례 임페라토르 칭호를 받았고,[107] 기원전 29년에는 원로원의 허가를 받아 “임페라토르”를 이름의 일부로 삼았다.[107]

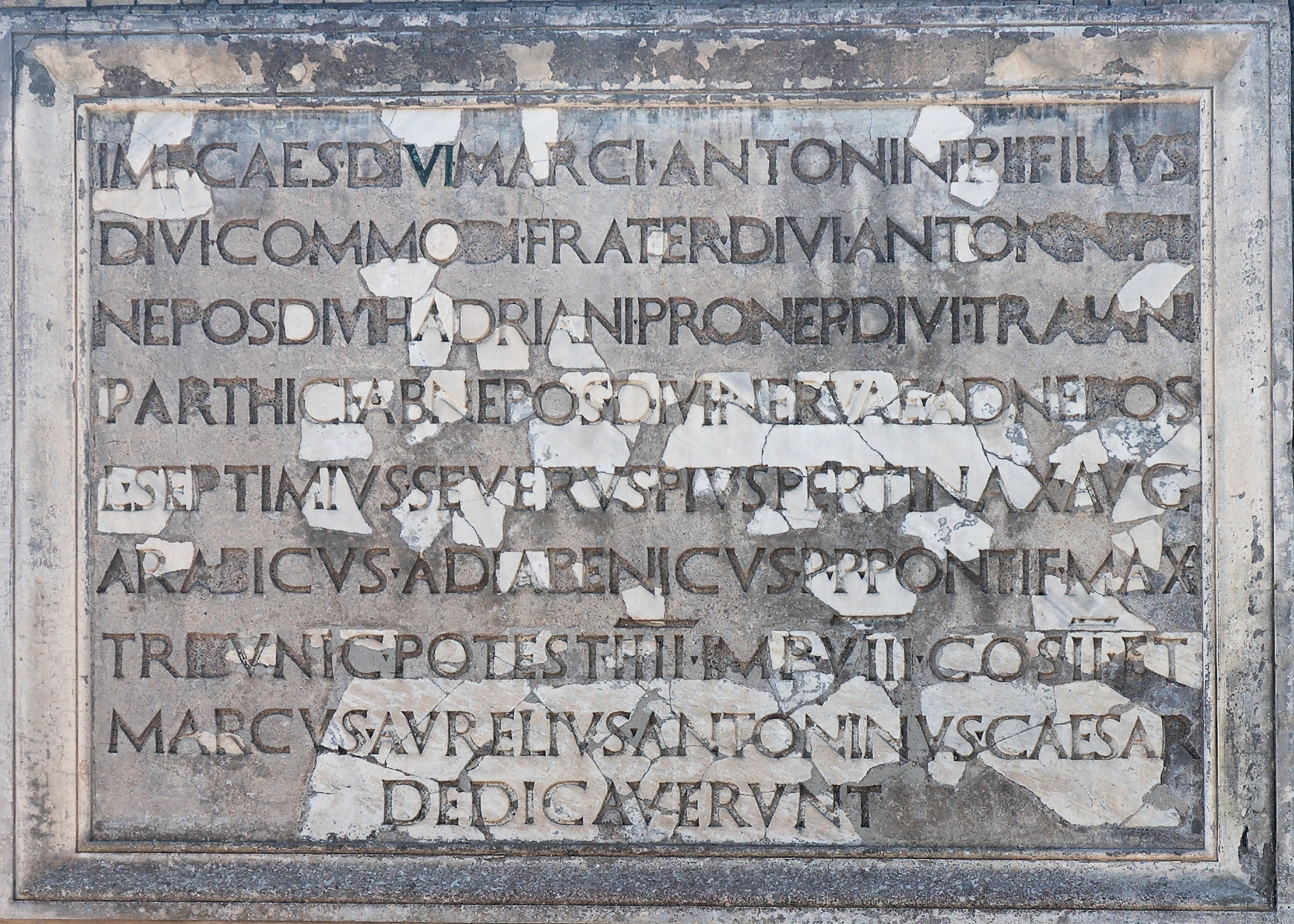

티베리우스, 칼리굴라, 클라우디우스는 이 칭호를 사용하지 않았지만, 칼리굴라 즉위식에서 원로원에 의해 “임페라토르”로 불린 기록이 있어, 이미 존엄성의 필수적인 부분으로 간주되었음을 나타낸다.[64] 서기 66년 네로의 후기 통치 때까지 “임페라토르”는 황제의 명칭에 다시 포함되지 않았다.[65] 그 이후 거의 모든 황제들은 “프라이노멘 임페라토리스”를 사용했으며, 그의 후계자 갈바와 비텔리우스 하에서 몇 가지 변형만 있었다. 칭호의 원래 의미는 한동안 계속 사용되었으며, 황제들은 자신이 “임페라토르”로 불린 횟수를 기록했다.[63] 베스파시아누스 시대에 이 칭호는 통치자의 주요 칭호가 되었다.[62][78] 베스파시아누스의 칙령에는 “imperatori Caesari Vespasiano Augusto (최고 사령관·카이사르·베스파시아누스·아우구스투스)”[138]라고 적혀 있다.

테트라르키아 이후 황제들은 “도미누스 노스터”(dominus noster, "우리 주")로 불리기 시작했지만, “임페라토르”는 계속 사용되었다.[66] 동방에서는 “임페라토르”가 “아우토크라토르”(autokrator, "자치 통치자")로 번역되었는데,Αυτοκράτοραςgrc 이 칭호는 제국이 멸망할 때까지 계속 사용되었다. 이것은 현대 그리스어로 "황제"를 의미하는 단어이다(αυτοκράτορας).[66] 서방에서는 “임페라토르”가 샤를마뉴에 의해 군주 칭호로 변형되어 신성 로마 제국의 공식 라틴어 칭호가 되었다.

3. 4. 프린켑스 (Princeps)

프린켑스(Princeps)는 '제1시민'이라는 뜻으로, 로마 공화정의 전통을 존중하는 의미에서 사용되었다.[77] 초대 황제 아우구스투스는 군사적인 재능이 없어 병사들이 "임페라토르"라는 칭호에 반감을 가질 것을 우려하여 이 칭호를 선호하였으며,[78] 원수정 시대 황제들이 주로 사용하였다. 아우구스투스는 자신의 “업적(Res Gestae)”에서 자신을 명시적으로 “상원의 수장(princeps senatus)”이라고 언급한다.[79]“프린켑스(princeps)”는 “첫 번째”라는 뜻의 라틴어로, 폼페이우스와 율리우스 카이사르 등도 이 칭호를 사용한 바 있다. “제1인자”를 암시하는 이 칭호는 지배를 암시하는 “도미누스(dominus)”와는 달랐다.[78] “청년의 수장(princeps iuventutis)”("청년 중 첫 번째") 형태로 상속자에게 주어지기도 했으며, 테트라르키아 시대에도 계속 사용되었다.[80]

디오클레티아누스 시대 이후 “프린켑스”는 사용되지 않고 “도미누스(dominus)”("주")로 대체되었다.[77] “프린켑스”와 “도미누스”의 사용은 원수정과 황제정 시대 구분의 기준이 되었다. 그러나 시인 클라우디아누스는 호노리우스가 "카이사르(caesar)"에서 "프린케프스(princeps)"로 승진했다고 묘사하는 등 일부 후대 자료에도 이 칭호가 남아있다. 서로마 제국의 멸망 이후에도 테오도리쿠스 대왕과 같은 통치자들이 사용했다.

“도미누스(dominus)”는 “주인”을 의미하는 라틴어로, 3세기 말 이후 디오클레티아누스나 콘스탄티누스 1세와 같이 강력한 황제 권력을 추구한 로마 황제를 부를 때 사용되었다. 1세기의 로마 황제 티베리우스는 자신을 “주인(도미누스)”이라고 부른 자에게 “나를 주인이라고 부르지 마시오”라고 답했다고 한다.[153]

3세기 이후 “황제의”라는 동의어로 “신성한 (sacerla, sacrumla)”,[154][155] “무적의 (Invictusla)”[156]라는 어휘가 황제의 칭호에 붙여 사용되었다.

3. 5. 기타 칭호

로마 황제는 여러 칭호를 사용했다. '도미누스(Dominus)'는 '주인'을 의미하는 라틴어로, 주로 3세기 말 이후 디오클레티아누스나 콘스탄티누스 1세와 같이 강력한 황제 권력을 추구한 황제를 부를 때 사용되었다.[153] '폰티펙스 막시무스(Pontifex Maximus)'는 로마 다신교 국가에서 사제단의 우두머리를 뜻하며,[147] 옥타비아누스가 기원전 12년에 레피두스의 뒤를 이어 취임한 후[101][126] 후계자들이 독점했다. 379년 초 그라티아누스가 직무를 포기한 후,[149] 로마 교황 레오 1세가 폰티펙스 막시무스에 취임했고,[150] 이후 로마 교황이 갖는 직책의 일부가 되었다.비잔티움 제국 시대에는 그리스어 군주 칭호인 '바실레우스(Basileus)'가 사용되었다.[81] 알렉산드로스 대왕이 처음 사용했고,[81] 제국 초창기에는 비공식적으로 황제에게 적용되었지만, 공식 기록에서는 '렉스(Rex)'의 그리스어 번역어로 사용되었고, '아우토크라토르(Autokrator)'가 황제에게만 사용되었다.[82] 헤라클리우스가 629년에 '바실레우스'를 공식적으로 사용한 후 황제의 주요 칭호가 되었다. 9세기 이후에는 "로마인들의 바실레우스이자 아우토크라토르"가 완전한 황제 칭호가 되었고, '아우토크라토르'는 상급 황제를 구분하는 역할을 했다.[83] 외국 통치자들은 '레게스'로 불렸지만, 동로마 황제들은 다른 군주들을 '바실레우스'로 인정해야 했다.[83]

그 외에도 "아우구스투스(Augustus)", "카이사르(Caesar)", "플라비우스(Flavius)", "임페라토르(Imperator)" 등의 칭호가 있었다. 아우구스투스는 "존엄한 자"를 의미하며,[131] 카이사르는 카이사르 가문의 일원임을 의미했다.[132] 플라비우스는 콘스탄티누스 1세 이후 황제가 사용한 족명이며,[134] 임페라토르는 원래 명령권을 가진 자를 의미했다.[137]

집정관(콘술)은 고대 로마 제국의 최고 관직으로,[146] 황제는 집정관 출신에서 선출되거나 즉위 초기에 집정관에 취임하는 것이 원칙이었다. "프린케프스(Princeps)"는 "제1인자"를 의미하며,[152] 로마 공화정 시대부터 사용되었다. "신성한"이라는 어휘는 3세기 이후 "황제의"라는 동의어로 사용되었고,[154][155] "무적의"라는 어휘는 3세기 이후 황제의 칭호에 붙여 사용되었다.[156]

4. 권한

황제의 권력은 '호민관 특권'(potestas tribunicia)과 '대행 집정관 권한'(imperium proconsulare)에 의해서 만들어졌다.[6]

; 호민관 특권 (potestas tribunicia)

로마 황제는 트리부니키아 포테스타스(''tribunicia potestas'')를 통해 호민관의 권한을 부여받았다.[8] 아우구스투스는 기원전 23년에 이 권한을 획득했는데, 실제로 호민관 직책을 맡지 않고도 그 권한을 행사할 수 있었다. 이는 아우구스투스가 플레베이 가문 출신이지만 율리아 족에 입적되어 파트리키우스가 되었기 때문이다.[9] 아우구스투스는 호민관의 역할을 수행함으로써 자신을 평범한 사람들의 대표자이자 민주주의의 수호자로 제시했다.[10]

이 권한을 통해 황제는 어떤 고관의 행위나 제안에도 거부권을 행사하고 법을 제안하며 원로원을 소집할 수 있었다.[12] 또한 황제의 신체는 신성불가침이 되어, 그에게 폭력을 가하거나 의무 수행을 방해하는 행위는 반역죄로 간주되었다.[13]

트리부니키아 권력은 황제 권력 중 가장 안정적이고 중요한 것이었다.[14] 이 권력은 영구적인 칭호였지만 매년 갱신되었으며, 이는 종종 새로운 치세의 시작과 일치했다.[15]

아우구스투스(옥타비아누스)는 기원전 23년에 호민관 권한을 획득하였다. 호민관 권한은 로마 시내와 로마 시에서 1마일까지의 범위로 제한되었다.[121]

; 대행 집정관 권한 (imperium proconsulare)

로마 황제는 집정관 권한을 부여받아, 집정관직에서 물러난 후에도 본국의 다른 행정관들을 지휘·감독할 수 있었다.[6] 기원전 19년, 아우구스투스는 집정관직을 사임했음에도 불구하고 집정관 ''임페리움''을 부여받아 모든 군대를 통제하게 되었다.[9] 이는 로마군 통수권을 부여하여, 황제가 군대를 지휘하고 전쟁을 수행할 수 있도록 하였다.

황제는 프로콘술 명령권을 통해 황제령 속주의 속주 총독을 임명할 수 있었다. 또한, 프로콘술 상급 명령권을 부여받아 원로원 속주의 속주 총독에 대해서도 일반적인 프로콘술 명령권보다 우선하는 상위의 명령권을 행사할 수 있었다.[122] 아우구스투스는 기원전 23년에 프로콘술 상급 명령권을 획득했다.

이러한 권한들은 외교권, 원로원 의원 임명권 등 과거 검열관이 맡던 여러 권한을 행사할 수 있도록 하였다. 다만, 프로콘술 명령권과 프로콘술 상급 명령권에는 이탈리아 반도에 대한 명령권은 포함되어 있지 않았다.[122]

; 기타 권한

로마 황제는 종교 조직을 통제하고 폰티펙스 막시무스(최고 제사장)의 지위를 겸임하여 종교적인 권위까지 장악하였다.[147] 기원전 12년 레피두스의 뒤를 이어 폰티펙스 막시무스에 취임한 옥타비아누스 이후, 후계 황제들이 이 지위를 독점했다.[101][126] 379년 그라티아누스가 이 직무를 포기한 이후[149] 로마의 주교 레오 1세가 폰티펙스 막시무스에 취임했고, 이후 로마 교황이 이 직책을 맡게 되었다.[150]

황제는 콘술(집정관)직을 역임하거나, 즉위 초기에 집정관에 취임하는 것이 원칙이었으며,[146] 이를 통해 현직 집정관에게 조언과 지도를 할 수 있었다. 또한 집정관 권한을 부여받아 본국의 다른 행정관들을 지휘·감독하였다. 아우구스투스(옥타비아누스)는 기원전 19년에 집정관 권한을 획득하였다.

프로콘술 상급 명령권으로 황제령 속주의 속주 총독을 임명하고, 원로원 속주의 속주 총독에 대해서도 상위의 명령권을 행사할 수 있었다.[122] 아우구스투스는 기원전 23년에 프로콘술 상급 명령권을 획득하였다.

호민관 권한을 통해 거부권을 행사하고, 플레브스 민회를 소집할 수 있었다.[121] 아우구스투스는 기원전 23년에 호민관 권한을 획득하였다.

황제 재판권은 명확한 법적 근거 없이 단계적으로 성립되었으며, 그 시기는 아우구스투스에서 네로 시대까지로 추정된다.[151]

시대에 따라 황제의 권한은 변화하였으며, 특히 제정 시대에는 황제의 권력이 강화되어 전제군주적인 통치가 이루어졌다. 원수정 시대가 내려감에 따라 황제의 입법권이 강화되었고,[173] 황제의 발언은 칙령이나 칙답으로서 법률로 운용되었다. 황제 직속의 업무를 하는 직원도 증가하였고, 황제 고문회는 정치, 입법, 행정, 사법 활동의 중심이 되었다.[178] 황제 관방에는 여러 부서가 설치되어 실질적인 관청을 구성하였고,[179] 황제 금고의 재무 관리관은 실질적인 재무 대신이 되었다.[179] 속주 세분화나 정복으로 신설된 속주에는 황제 직할의 직원이 파견되었고,[180] 관구의 관구 장관은 황제 직속이 되었다.[180] 원로원은 로마 시의 도시 참사회로 변해갔다.[181]

4. 1. 호민관 특권 (potestas tribunicia)

로마 황제는 트리부니키아 포테스타스(''tribunicia potestas'')를 통해 호민관의 권한을 부여받았다.[8] 아우구스투스는 기원전 23년에 이 권한을 획득했는데, 실제로 호민관 직책을 맡지 않고도 그 권한을 행사할 수 있었다. 이는 아우구스투스가 플레베이 가문 출신이지만 율리아 족에 입적되어 파트리키우스가 되었기 때문이다.[9] 아우구스투스는 호민관의 역할을 수행함으로써 자신을 평범한 사람들의 대표자이자 민주주의의 수호자로 제시했다.[10]이 권한을 통해 황제는 어떤 고관의 행위나 제안에도 거부권을 행사하고 법을 제안하며 원로원을 소집할 수 있었다.[12] 또한 황제의 신체는 신성불가침이 되어, 그에게 폭력을 가하거나 의무 수행을 방해하는 행위는 반역죄로 간주되었다.[13]

트리부니키아 권력은 황제 권력 중 가장 안정적이고 중요한 것이었다.[14] 이 권력은 영구적인 칭호였지만 매년 갱신되었으며, 이는 종종 새로운 치세의 시작과 일치했다.[15]

아우구스투스(옥타비아누스)는 기원전 23년에 호민관 권한을 획득하였다. 호민관 권한은 로마 시내와 로마 시에서 1마일까지의 범위로 제한되었다.[121]

4. 2. 대행 집정관 권한 (imperium proconsulare)

로마 황제는 집정관 권한을 부여받아, 집정관직에서 물러난 후에도 이탈리아 반도의 다른 행정관들을 지휘·감독할 수 있었다.[6] 기원전 19년, 아우구스투스는 집정관직을 사임했음에도 불구하고 집정관 ''임페리움''을 부여받아 모든 군대를 통제하게 되었다.[9] 이는 로마군 통수권을 부여하여, 황제가 군대를 지휘하고 전쟁을 수행할 수 있도록 하였다.황제는 프로콘술 명령권을 통해 황제령 속주의 속주 총독을 임명할 수 있었다. 또한, 프로콘술 상급 명령권을 부여받아 원로원 속주의 속주 총독에 대해서도 일반적인 프로콘술 명령권보다 우선하는 상위의 명령권을 행사할 수 있었다.[122] 아우구스투스는 기원전 23년에 프로콘술 상급 명령권을 획득했다.

이러한 권한들은 외교권, 원로원 의원 임명권 등 과거 검열관이 맡던 여러 권한을 행사할 수 있도록 하였다. 다만, 프로콘술 명령권과 프로콘술 상급 명령권에는 이탈리아 반도에 대한 명령권은 포함되어 있지 않았다.[122]

4. 3. 기타 권한

로마 황제는 종교 조직을 통제하고 폰티펙스 막시무스(최고 제사장)의 지위를 겸임하여 종교적인 권위까지 장악하였다.[147] 기원전 12년 레피두스의 뒤를 이어 폰티펙스 막시무스에 취임한 옥타비아누스 이후, 후계 황제들이 이 지위를 독점했다.[101][126] 379년 그라티아누스가 이 직무를 포기한 이후[149] 로마 교황 레오 1세가 폰티펙스 막시무스에 취임했고, 이후 로마 교황이 이 직책을 맡게 되었다.[150]황제는 콘술(집정관)직을 역임하거나, 즉위 초기에 집정관에 취임하는 것이 원칙이었으며,[146] 이를 통해 현직 집정관에게 조언과 지도를 할 수 있었다. 또한 집정관 권한을 부여받아 본국의 다른 행정관들을 지휘·감독하였다. 아우구스투스(옥타비아누스)는 기원전 19년에 집정관 권한을 획득하였다.

프로콘술 상급 명령권으로 황제령 속주의 속주 총독을 임명하고, 원로원 속주의 속주 총독에 대해서도 상위의 명령권을 행사할 수 있었다.[122] 아우구스투스는 기원전 23년에 프로콘술 상급 명령권을 획득하였다.

호민관 권한을 통해 거부권을 행사하고, 플레브스 민회를 소집할 수 있었다.[121] 아우구스투스는 기원전 23년에 호민관 권한을 획득하였다.

황제 재판권은 명확한 법적 근거 없이 단계적으로 성립되었으며, 그 시기는 아우구스투스에서 네로 시대까지로 추정된다.[151]

시대에 따라 황제의 권한은 변화하였으며, 특히 제정 시대에는 황제의 권력이 강화되어 전제군주적인 통치가 이루어졌다. 원수정 시대가 내려감에 따라 황제의 입법권이 강화되었고,[173] 황제의 발언은 칙령이나 칙답으로서 법률로 운용되었다. 황제 직속의 업무를 하는 직원도 증가하였고, 황제 고문회는 정치, 입법, 행정, 사법 활동의 중심이 되었다.[178] 황제 관방에는 여러 부서가 설치되어 실질적인 관청을 구성하였고,[179] 황제 금고의 재무 관리관은 실질적인 재무 대신이 되었다.[179] 속주 세분화나 정복으로 신설된 속주에는 황제 직할의 직원이 파견되었고,[180] 관구의 관구 장관은 황제 직속이 되었다.[180] 원로원은 로마 시의 도시 참사회로 변해갔다.[181]

5. 계승

아우구스투스 제도의 가장 큰 약점은 명확한 계승 체계가 없다는 것이었다.[22] 초기 로마 황제들은 후계자를 공식적으로 지명하는 대신, 아들이나 상속자로 입양하는 방식을 택했다.[22] 이는 율리우스-클라우디우스 왕조, 플라비우스 왕조, 네르바-안토니누스 왕조에서 흔히 볼 수 있는 방식이었다. 예를 들어 티베리우스는 율리아와 결혼하여 아우구스투스의 사위가 되었다.

율리우스-클라우디우스 왕조가 몰락하고 네 황제의 해라는 혼란기를 거쳐 권력을 잡은 베스파시아누스는 아들 티투스와 도미티아누스에게 ''카이사르'' 칭호를 수여하고 공개적으로 상속자로 선언한 최초의 황제였다.[23] 네로를 "공적(公敵)"으로 선포한 원로원은 황제 계승에 영향력을 행사했다.[24] 서기 96년 도미티아누스가 암살된 후, 원로원은 네르바를 새 황제로 선포했다. 안토니누스 왕조의 마르쿠스 아우렐리우스는 양자인 루키우스 베루스와, 이후에는 아들 코모두스와 함께 공동 통치했다.[25]

코모두스의 죽음(192년) 이후, 5세기까지 계승 분쟁과 내전이 빈번하게 발생했다.[27] 황제는 종종 왕위를 확보하기 위해 공동 황제를 임명해야 했다. 계승에 대한 법이나 단일 원칙은 없었다.[28]

제국 권력을 "불법적으로" 주장한 개인들은 "찬탈자"로 불렸지만, 황제와 찬탈자 사이에는 구별이 없었다.[19] ''베스파시아누스의 칙령''은 베스파시아누스의 모든 행위가 합법적인 것으로 간주된다고 명시했다.[19] 테오도르 모멘젠은 "아우구스투스 제정만큼 합법성 개념이 부재한 정권은 아마 없었을 것"이라고 주장했다. 제국 선전은 종종 특정 황제의 합법성을 정당화하거나 부정하는 데 사용되었다.[92]

로마 군대의 승인이 황제 추대의 중요한 기반이었지만, 객관적인 법적 기준은 없었다. 군대의 지지, 과거 황제와의 혈연 관계, 선전 등은 합법적인 황제와 찬탈자 모두에게 사용되었다.[27] 셉티미우스 세베루스는 자신을 마르쿠스 아우렐리우스의 양자로 선언했고, 카라칼라라는 이름도 그에게서 따왔다.[30]

"찬탈자"를 "합법적인" 황제로 만드는 것은 고위 황제의 인정이나, 고위 황제를 물리치고 권력을 장악하는 것이었다.[32] 현대 역사 기록은 황제에 대한 명확한 합법성 기준을 정의하지 못했다.[33] 원로원의 인정은 종종 황제의 합법성을 결정하는 데 사용되었지만,[32] 항상 따르는 것은 아니었다.

옥타비아누스가 획득한 권력은 기존 권력들을 각각 개별적으로 획득한 것이며, 하나로 묶어 계승하는 법률이나 체계는 없었다. 후계자 후보는 황실과 혈연관계가 있는 자로 제한되었고, 혈연관계가 없는 자는 인척 관계를 맺어야 했다.[159] 베스파시아누스는 그의 권력을 명확히 하기 위한 법률을 제정했다.[160] 디오클레티아누스 황제의 4분지배 이후로는 현직 황제가 재위 중에 후계자를 공동 황제로 삼아 분할 통치하는 형태가 취해졌고, 황실과 관계가 없는 자는 인척 관계가 이루어졌다.[163]

5. 1. 원수정 시대

초기 로마 황제들은 후계자를 공식적으로 지명하는 대신, 아들이나 상속자로 입양하는 방식을 택했다.[22] 이는 율리우스-클라우디우스 왕조, 플라비우스 왕조, 네르바-안토니누스 왕조에서 흔히 볼 수 있는 방식이었다. 예를 들어 티베리우스는 율리아와 결혼하여 아우구스투스의 사위가 되었다.율리우스-클라우디우스 왕조가 몰락하고 네 황제의 해라는 혼란기를 거쳐 권력을 잡은 베스파시아누스는 아들 티투스와 도미티아누스에게 ''카이사르'' 칭호를 수여하고 공개적으로 상속자로 선언한 최초의 황제였다.[23] 네로를 "공적(公敵)"으로 선포한 원로원은 황제 계승에 영향력을 행사했다.[24] 서기 96년 도미티아누스가 암살된 후, 원로원은 네르바를 새 황제로 선포했다. 안토니누스 왕조의 마르쿠스 아우렐리우스는 양자인 루키우스 베루스와, 이후에는 아들 코모두스와 함께 공동 통치했다.[25]

코모두스의 죽음(192년) 이후, 5세기까지 계승 분쟁과 내전이 빈번하게 발생했다.[27] 황제는 종종 왕위를 확보하기 위해 공동 황제를 임명해야 했다. 계승에 대한 법이나 단일 원칙은 없었다.[28]

제국 권력을 "불법적으로" 주장한 개인들은 "찬탈자"로 불렸지만, 황제와 찬탈자 사이에는 구별이 없었다.[19] ''베스파시아누스의 칙령''은 베스파시아누스의 모든 행위가 합법적인 것으로 간주된다고 명시했다.[19] 테오도르 모멘젠은 "아우구스투스 제정만큼 합법성 개념이 부재한 정권은 아마 없었을 것"이라고 주장했다. 제국 선전은 종종 특정 황제의 합법성을 정당화하거나 부정하는 데 사용되었다.[92]

로마 군대의 승인이 황제 추대의 중요한 기반이었지만, 객관적인 법적 기준은 없었다. 군대의 지지, 과거 황제와의 혈연 관계, 선전 등은 합법적인 황제와 찬탈자 모두에게 사용되었다.[27] 셉티미우스 세베루스는 자신을 마르쿠스 아우렐리우스의 양자로 선언했고, 카라칼라라는 이름도 그에게서 따왔다.[30]

"찬탈자"를 "합법적인" 황제로 만드는 것은 고위 황제의 인정이나, 고위 황제를 물리치고 권력을 장악하는 것이었다.[32] 현대 역사 기록은 황제에 대한 명확한 합법성 기준을 정의하지 못했다.[33] 원로원의 인정은 종종 황제의 합법성을 결정하는 데 사용되었지만,[32] 항상 따르는 것은 아니었다.

옥타비아누스가 획득한 권력은 기존 권력들을 각각 개별적으로 획득한 것이며, 하나로 묶어 계승하는 법률이나 체계는 없었다. 후계자 후보는 황실과 혈연관계가 있는 자로 제한되었고, 혈연관계가 없는 자는 인척 관계를 맺어야 했다.[159] 베스파시아누스는 그의 권력을 명확히 하기 위한 법률을 제정했다.[160] 디오클레티아누스 황제의 4분지배 이후로는 현직 황제가 재위 중에 후계자를 공동 황제로 삼아 분할 통치하는 형태가 취해졌고, 황실과 관계가 없는 자는 인척 관계가 이루어졌다.[163]

5. 2. 제정 시대

디오클레티아누스는 테트라르키아 체제를 도입하여 제국을 4분할하고, 각 지역에 정제(아우구스투스)와 부제(카이사르)를 두어 통치하게 했다.[163] 정제가 은퇴하거나 사망하면 부제가 그 자리를 계승하고 새로운 부제를 임명하는 방식으로 권력 승계가 이루어졌다. 그러나 이러한 방식은 황제권을 구성하는 집정관직, 프로콘술(proconsul) 명령권, 호민관 권한을 개별적으로 부여받는 상황이 계속되도록 하였다.로마 군대의 승인은 황제로 추대되는 데 있어서 가장 중요한 요소였으며, 이것은 제국 권력의 진정한 기반이었다.[27] 군대의 지지, 과거 황제와의 혈연 관계(가끔 허구적인), 자신의 동전이나 조각상의 배포, 선전을 통한 탁월한 덕목에 대한 주장과 같은 황제가 합법성을 주장하는 데 사용하는 일반적인 방법은 합법적인 황제뿐만 아니라 찬탈자들에 의해서도 동일하게 추구되었다.[27]

아우구스투스 제도의 가장 큰 약점은 명확한 계승 체계의 부재였다.[22] 옥타비아누스는 후계자 후보가 집정관직이나 호민관직에 취임하거나, 프로콘술(proconsul) 명령권을 얻어 속주에 파견되도록 했지만, 황위 계승법의 부재는 후세까지 이어져 황위 계승 시 여러 차례 혼란을 야기하는 원인이 되었다.[158] 초기 제국에서는 장자 상속이 중요하지 않았지만, 황제들은 여전히 서로 간의 친족 관계를 유지하려고 노력했다. 예를 들어 티베리우스는 율리아와 결혼하여 아우구스투스의 사위가 되었다. 그러나 군사력에 의한 제권 획득[158]을 제외하면 누구나 후보가 될 수 있었던 것은 아니었고, 후계자 후보는 황실과 혈연관계가 있는 자로 제한되었다.[159] 혈연관계가 없는 자가 황제 후보가 되는 경우에는 황실과 인척 관계를 맺는 것이 요구되었다.[159]

율리우스-클라우디우스 왕조의 몰락과 네 황제의 해 이후 권력을 잡은 베스파시아누스는 아들인 티투스와 도미티아누스를 유일한 상속자로 공개적으로 선언하고 그들에게 ''카이사르'' 칭호를 수여한 최초의 황제였다.[23] 원로원은 이 기간 동안 여전히 어느 정도의 권력을 행사했는데, 네로를 "공적(公敵)"으로 선포한 그의 결정이 이를 증명한다.[24] 그리고 황제 계승에도 영향력을 행사했다. 서기 96년 도미티아누스가 암살된 후, 원로원은 그들 중 한 명인 네르바를 새로운 황제로 선포했다.

베스파시아누스는 황실과 혈연관계 없이 군사력으로 사실상 여러 직무의 집합체인 황제권을 획득했기 때문에, 그의 권력을 명확히 하기 위한 법률을 제정했다.[160] 이 법률에서 베스파시아누스는 “임페라토르(Imperator)”라고 자칭하며, 그의 직무와 권한이 정의되었다고 여겨진다. 그러나 그럼에도 불구하고 계승 후보자는 황제권을 구성하는 집정관직, 프로콘술(proconsul) 명령권, 호민관 권한을 개별적으로 부여받는 상황이 계속되었고,[161] 원수정 시대에는 이러한 직무 경험이 없는 자가 황제에 취임하는 경우[162]에도, 즉위 시에 “프로콘술(proconsul) 명령권, 호민관 권한, 원로원에 대한 제안권의 부여”가 이루어지는 관행이 계속되었다.

그의 "왕조"인 안토니누스 왕조는 마르쿠스 아우렐리우스 (재위 161~180)의 통치 때까지 입양 제도를 계속했다. 마르쿠스는 다른 황제들과 함께 통치한 최초의 황제였는데, 먼저 양자인 루키우스 베루스와 함께 공동으로 통치했고, 나중에는 177년 공동 ''아우구스투스''로 선포된 그의 아들 코모두스와 함께 통치했다.[25]

이전 황제의 아들이자 명목상으로 그와 함께 정부를 공유했음에도 불구하고, 코모두스의 통치는 그의 군인들에 의한 암살로 끝났다. 192년 그의 죽음부터 5세기까지, 계승 분쟁과 내전이 없는 10년 단위조차 거의 없었다. 이 기간 동안, 자연사한 황제는 매우 적었다.[27]

5. 3. 비잔티움 제국 시대

비잔티움 제국 시대에 황제의 권위는 더욱 강화되어 신의 대리인으로 여겨졌다.[58] 629년 헤라클리우스 황제 때부터 로마 황제들은 알렉산더 대왕 시대 이후 그리스 군주들이 사용해 온 "바실레우스"라는 칭호를 사용했다.[54] 이 칭호는 제국 초기부터 사용되었지만, 7세기까지 공식 문서에 나타나지 않았다.[55] 미카엘 1세 랑가베 (재위 811~813년)는 "로마 황제"(βασιλεύς Ῥωμαίων, ''Basileus Romaíon'')라는 칭호를 사용한 최초의 황제였다.[58] 9세기에 이르러 황제의 완전한 칭호는 "''바실레우스''와 ''아우토크라토르'' 로마인의"가 되었으며, 일반적으로 "로마 황제와 아우토크라토르"로 번역되었다.

황위 계승은 주로 세습을 통해 이루어졌지만,[28] 찬탈이나 귀족들의 추대를 통해 황제가 바뀌기도 했다. 율리우스-클라우디우스 왕조의 몰락 이후 권력을 잡은 베스파시아누스는 아들 티투스와 도미티아누스를 상속자로 선언하고 ''카이사르'' 칭호를 수여했다.[23] 안토니누스 왕조는 마르쿠스 아우렐리우스 통치 때까지 입양 제도를 계속했다.[25] 그러나 로마 군대의 승인이 황제 추대의 중요한 요소였으며, 이는 제국 권력의 진정한 기반이었다.[27]

동로마 제국은 절대 군주제이자 신정 정치 국가였다.[58] 황제는 콘스탄티노폴리스 총대주교가 집행하는 정식 대관식을 거행했다.[58] 비잔티움 국가는 황제가 통치자이자 교회의 수장 역할을 하는 "카이사로파피즘" 모델을 따랐다고 알려져 있지만, 정치 권력과 세속 권력 사이에는 종종 명확한 구분이 있었다.[60]

콘스탄티노폴리스 함락과 라틴 제국 건설(1204년)로 인해 망명 중인 세 개의 황제 계보가 생겨났다.[61] 니케아 황제는 1261년 콘스탄티노폴리스를 회복하고 제국을 재건했다. 트라페주스 제국은 200년 이상 존속했지만, 1282년부터 니케아인들을 유일한 로마 황제로 인정했다. 비잔티움 제국은 세르비아와 불가리아와 같은 다른 세력의 부상으로 그들의 통치자들을 ''바실레우스''로 인정해야 했다.[58] 제국의 마지막 수십 년 동안 여러 황제와 동료들이 각자의 수도에서 통치하며 권력을 공유했다.[61] 1453년 콘스탄티노폴리스 함락으로 콘스탄티누스 11세 팔라이올로고스가 사망하면서 제국은 멸망했다.[61]

6. 로마 황제와 한국

7. 목록

고대의 여러 저술가들은 역사를 통틀어 로마 황제의 수를 세려고 시도했지만, 각각 다른 수치를 제시했다. 4세기 역사가 페스투스(Festus)는 "옥타비아누스부터 요비아누스까지 407년(기원전 43년부터 계산) 동안 43명의 '임페라토레스'가 있었다"고 말했다.[91] 6세기의 파스칼 연대기(Chronicon Paschale)는 디오클레티아누스를 "33번째 로마 황제"라고 불렀다. 이 저서에 언급된 다른 8명의 황제를 더하면 콘스탄티누스 1세까지 총 41명의 황제가 된다.[92]

몇몇 저술가들은 황제들의 목록을 직접 작성하려고 시도하기도 했다. 4세기 서예가 푸리우스 디오니시우스 필로칼루스(Furius Dionysius Filocalus)는 그의 354년 연대기(Chronograph of 354)에서 아우구스투스부터 콘스탄티누스까지 58명의 황제를 기록했다.[93] 그의 동시대 인물인 살라미스의 에피파니우스(Epiphanius of Salamis)는 그의 저서 무게와 측정에 관하여(On Weights and Measures)에서 44명의 황제를 기록했다.[94] 13세기의 알티나 연대기(Chronicon Altinate)는 같은 기간에 46명의 황제를 기록하고 있다.[95] 이러한 차이는 "합법적인 황제"와 "로마의 찬탈자" 사이에 명확한 구분이 없었기 때문이다. 또한 발렌스와 마르티니아누스처럼 사료에 언급되지 않을 정도로 무의미하거나 짧은 통치 기간을 가진 황제들도 있었다.[96]

8. 같이 보기

참조

[1]

서적

The Imperial Families of Ancient Rome

https://books.google[...]

Fonthill Media

2019

[2]

Harvnb

1996

[3]

웹사이트

Breviarium 7.8

https://www.livius.o[...]

[4]

웹사이트

Chronicon, 184th Olympiad

https://www.tertulli[...]

[5]

학술지

Making the emergency permanent: auctoritas, potestas and the evolution of the principate of Augustus

https://www.academia[...]

2012

[6]

웹사이트

Ancient Rome

https://www.britanni[...]

[7]

백과사전

A Dictionary of Greek and Roman Antiquities

https://penelope.uch[...]

University of Chicago

1875

[8]

Harvnb

1996

[9]

서적

Roman Political Thought

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2018

[10]

Harvnb

2014

[11]

Harvnb

2022

[12]

Harvnb

2014

[13]

Harvnb

2014

[14]

Harvnb

1921

[15]

서적

Chronological Systems of Byzantine Egypt

https://books.google[...]

Brill

2004

[16]

Harvnb

1921

[17]

Harvnb

2022

[18]

Citation

From Petrus to Pontifex Maximus

https://brill.com/di[...]

Brill

2020

[19]

백과사전

lex de imperio Vespasiani

https://oxfordre.com[...]

2019

[20]

서적

A History of Medieval Political Thought: 300–1450

https://books.google[...]

Routledge

2014

[21]

서적

Epochs and Styles: Selected Writings on the New Testament, Greek Language and Greek Culture in the Post-classical Era

https://books.google[...]

Mohr Siebeck

2005

[22]

Harvnb

2022

[23]

Harvnb

2022

[24]

서적

Nero, the Senate and People of Rome: Reactions to an Emperor's Image

https://www.academia[...]

2012

[25]

Harvnb

2002

[26]

서적

Marcus Aurelius

Routledge

2000

[27]

논문

Christ the Emperor: Roman Emperor and Christian Theology in the 4th Century AD

https://cdr.lib.unc.[...]

University of North Carolina

2021

[28]

서적

People and Power in Byzantium: An Introduction to Modern Byzantine Studies

https://books.google[...]

Dumbarton Oaks

1982

[29]

학술지

From Usurper to Emperor: The Politics of Legitimation in the Age of Constantine

https://www.academia[...]

2008

[30]

서적

The Ludi Saeculares of Septimius Severus: The Ideologies of a New Roman Empire

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2017

[31]

백과사전

Doukas family

http://www.ehw.gr/l.[...]

Foundation of the Hellenic World

2003-09-11

[32]

학술지

Coins with power?: imperial and local messages on the coinage of the usurpers of the second half of the third century

https://scholarlypub[...]

2015

[33]

서적

Trajan: Optimus Princeps

https://books.google[...]

Routledge

2003

[34]

서적

Rome's Gothic Wars: From the Third Century to Alaric

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2006

[35]

웹사이트

Collections Online British Museum

https://www.britishm[...]

2023-08-09

[36]

서적

The Latin Renovatio of Byzantium

[37]

서적

The Roman Empire in Late Antiquity: A Political and Military History

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2018

[38]

서적

Emperors and Emperorship in Late Antiquity: Images and Narratives

https://books.google[...]

Brill

2021

[39]

서적

(Harvnb 참조)

[40]

서적

The Roman Empire from Severus to Constantine

https://books.google[...]

Routledge

2003

[41]

서적

(Harvnb 참조)

[42]

서적

(Harvnb 참조)

[43]

논문

The Last Consul: Basilius and His Diptych

https://www.jstor.or[...]

1982

[44]

서적

Leo VI and the Transformation of Byzantine Christian Identity

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2018

[45]

서적

The Cambridge Companion to the Council of Nicaea

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2021

[46]

논문

The So-Called Division of the Roman Empire in AD 395: Notes on a Persistent Theme in Modern Historiography

https://journal.fi/a[...]

2008

[47]

논문

Shadow emperors and the choice of Rome (455–476 AD)

https://www.academia[...]

2017

[48]

서적

Studia Numismatica Labacensia Alexandro Jeločnik Oblata

https://www.academia[...]

Narodni muzej

1988

[49]

서적

The Oxford History of Byzantium

https://books.google[...]

OUP Oxford

2002

[50]

서적

Byzantium Viewed by the Arabs

https://books.google[...]

Harvard University Press

2004

[51]

서적

The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity

Blackwell Publishing

1999

[52]

서적

Late Merovingian France: History and Hagiography, 640–720

https://books.google[...]

Manchester University Press

1996

[53]

서적

Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2014

[54]

서적

Heraclius, Emperor of Byzantium

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2003

[55]

서적

(Harvnb 참조)

[56]

웹사이트

Chapter Six On the Title of His Imperial Majesty and the State Coat of Arms

http://imperialhouse[...]

Russian Imperial House

2023-10-22

[57]

서적

Pseudo-Kodinos and the Constantinopolitan Court: Offices and Ceremonies

https://books.google[...]

Routledge

2016

[58]

논문

The Byzantine Emperor and the Hierarchical World Order

1956

[59]

서적

The Cambridge Intellectual History of Byzantium

https://ia903404.us.[...]

Cambridge University Press

2017

[60]

웹사이트

Caesaropapism Byzantine Empire, Autocracy & Ecclesiastical Power

https://www.britanni[...]

[61]

서적

The Oxford Handbook of Byzantine Studies

https://books.google[...]

Oxford University Press

2008

[62]

서적

The Oxford Classical Dictionary

https://books.google[...]

2012

[63]

서적

Mapping European Empire: Tabulae imperii Europaei

https://books.google[...]

Routledge

2015

[64]

서적

Caligula: The Corruption of Power

https://books.google[...]

Routledge

2002

[65]

서적

Roman Imperial Coinage

https://books.google[...]

Spink Books

2018

[66]

서적

Catalogue of Byzantine Coins, vol. 3: Leo III to Nicephorus III, 717–1081

https://archive.org/[...]

Dumbarton Oaks

1973

[67]

문서

CIL 참조

[68]

서적

Tacitus

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2017

[69]

서적

The Art of Forgetting: Disgrace & Oblivion in Roman Political Culture

https://books.google[...]

Univ of North Carolina Press

2006

[70]

서적

The Imperial Administrative System in the Ninth Century

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2015

[71]

서적

Onoma Basileias

Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften

1978

[72]

서적

Jus Graeco-Romanum

https://books.google[...]

[73]

학술지

Augustus [2]

https://referencewor[...]

2006-10-01

[74]

서적

Augustus

https://books.google[...]

Routledge

2013

[75]

문서

Annals

wikisource:The Histo[...]

[76]

서적

A Companion to Byzantium and the West, 900–1204

https://books.google[...]

Brill

2021

[77]

서적

A History of the Roman World from 30 B.C. to A.D. 138

https://books.google[...]

Psychology Press

1968

[78]

문서

Velleius Paterculus

https://penelope.uch[...]

[79]

문서

Res Gestae Divi Augusti

https://penelope.uch[...]

[80]

서적

Layers of Loyalty in Latin Panegyric, AD 289–307

https://books.google[...]

Oxford University Press

2002

[81]

서적

A Companion to Ancient Macedonia

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2010

[82]

서적

Politics and Culture in Eighteenth-Century Russia

https://books.google[...]

Routledge

2014

[83]

서적

Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection

https://books.google[...]

Dumbarton Oaks

1973

[84]

서적

The Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204–1228)

https://books.google[...]

Brill

2011

[85]

서적

People and Identity in Ostrogothic Italy, 489–554

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2003

[86]

서적

The New Cambridge Medieval History: Volume 1, c. 500–c. 700

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1995

[87]

서적

Theoderic and the Roman Imperial Restoration

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2014

[88]

서적

Visigothic Spain 409–711

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2008

[89]

서적

Masties. The Prosopography of the Later Roman Empire – Volume 2

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1980

[90]

서적

Justinian

https://books.google[...]

Routledge

2013

[91]

웹사이트

Breviarum

https://web.archive.[...]

[92]

문서

Chronicon Paschale

https://archive.org/[...]

[93]

웹사이트

Chronography of 354 AD. Part 16: Chronicle of the City of Rome

https://www.tertulli[...]

[94]

서적

Epiphanius' Treatise on Weights and Measures: The Syriac Version

https://oi.uchicago.[...]

The University of Chicago Press

1935

[95]

서적

Origo civitatum Italie seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense)

http://asa.archivios[...]

Tipografia del senato

1993

[96]

서적

The New Empire of Diocletian and Constantine

1982

[97]

서적

유대 고대사 6 신약 시대편 [XVIII][XIX][XX]

筑摩書房

2000

[98]

문서

弓削2010

[99]

문서

タキトゥス1981

[100]

서적

역사학 사전 <제12권> 왕과 국가

弘文堂

2005

[101]

문서

ルル2012

[102]

문서

ルル2012

[103]

문서

ルル2012

[104]

문서

ルル2012

[105]

문서

ル・ル2012

[106]

서적

弓削2010

[107]

서적

世界歴史大事典

教育出版

[108]

서적

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

TBSブリタニカ

[109]

문서

インペラトルに関する記述

[110]

서적

弓削2010

[111]

서적

弓削2010

[112]

서적

弓削2010

[113]

문서

皇帝属州と元老院属州に関する記述

[114]

서적

弓削2010

[115]

서적

弓削2010

[116]

서적

弓削2010

[117]

문서

護民官に関する記述

[118]

서적

弓削2010

[119]

서적

弓削2010

[120]

서적

弓削2010

[121]

서적

弓削2010

[122]

서적

弓削2010

[123]

서적

弓削2010

[124]

서적

弓削2010

[125]

서적

弓削2010

[126]

서적

島田1998

[127]

서적

島田1998

[128]

서적

スエトニウス1986

[129]

서적

スエトニウス1986

[130]

서적

ビアード2018

[131]

서적

ビアード2018

[132]

서적

島田1998

[133]

문서

スエトニウスのローマ皇帝伝に関する記述

[134]

서적

西洋古典学事典

京都大学学術出版会

[135]

서적

ランソン2012

[136]

서적

ランソン2012

[137]

서적

世界大百科事典

平凡社

[138]

서적

古山2002

[139]

법률

テオドシウス法典11巻9章第一法文

[140]

논문

ローマ期エジプトにおける地方名望家:2世紀アルシノイテス州のパトロン家の事例から

https://researchmap.[...]

[141]

문서

[142]

문서

[143]

문서

[144]

문서

[145]

문서

[146]

참고문헌

長谷川・樋脇2004

[147]

백과사전

ポンティフェクス・マクシムス

平凡社

[148]

참고문헌

レミィ2010

[149]

서적

ビザンツ帝国史

恒文社

[150]

서적

ローマ教皇事典

三交社

[151]

참고문헌

弓削2010

[152]

참고문헌

弓削2010

[153]

참고문헌

スエトニウス1986

[154]

참고문헌

レミィ2010

[155]

백과사전

皇帝

教育出版センター

[156]

문서

[157]

참고문헌

レミィ2010

[158]

문서

[159]

문서

[160]

문서

[161]

문서

[162]

문서

[163]

문서

[164]

참고문헌

南川1995

[165]

참고문헌

南川1995

[166]

서적

Von Werden und Wesen des Prinzipats

[167]

참고문헌

南川1995

[168]

참고문헌

南川1995

[169]

문서

[170]

참고문헌

レミィ2010

[171]

문서

[172]

문서

[173]

참고문헌

レミィ2010

[174]

참고문헌

笠谷2005

[175]

참고문헌

笠谷2005

[176]

서적

南川p220

[177]

서적

p59

[178]

서적

p60

[179]

서적

p63-64

[180]

서적

p74

[181]

서적

p66

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![아우구스투스가 [[코로나 키비카]]를 착용한 흉상](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)