방위

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

방위는 지리학에서 자오선을 기준으로 남북을 정하고, 그에 수직인 직선을 기준으로 동서를 정하여 시계 방향으로 북·동·남·서 순으로 배열한 것이다. 4방위, 8방위, 16방위 등으로 세분화되며, 나침반을 사용하여 측정한다. 동양에서는 십이지, 팔괘, 십간 등을 조합한 다양한 방위 체계가 사용되었으며, 서양에서는 N, S, E, W로 표기한다. 천문학에서는 천체의 위치를 설명하는 데 사용되며, 평면과 입체에서의 방위 표현 방식이 존재한다. 또한, 방위는 문화권에 따라 색상, 바람 등과 연관되기도 한다.

지리학에서 방위는 자오선을 기준으로 남쪽과 북쪽을 정하고, 그와 수직인 직선을 기준으로 동쪽과 서쪽을 정한다. 이렇게 정한 방위는 시계 방향으로 북·동·남·서의 순서대로 배열되며, 다른 기준이 없다면 북쪽은 북극을 가리키고, 남쪽은 남극을 가리킨다. 남방, 북방, 동방, 서방이라고 부르기도 한다.

2. 지리학

동·서·남·북의 네 방향을 '''4방위'''(사방, 四方)라 하고, 이를 세분하여 '''8방위'''(팔방, 八方, 북·북동·동·동남·남·남서·서·북서), '''16방위''', '''24방위''', '''32방위''' 등으로 나눈다. 현대에는 각도를 사용하여 방위를 표기하는 것이 일반적이다.[1]

나침반을 사용하여 방위를 측정할 수 있다.[1] 단, 나침반은 자석을 쓰기 때문에 지리학적 극(북극과 남극)이 아닌 지자기적 극(자북극과 자남극)을 가리키므로, 그 방향이 정반대임에 유의해야 한다.

2. 1. 방위 이름

동양(중국을 중심으로 하는 동아시아)에서는 예로부터 십이지를 사용하여 12방위를 사용하였다. 각 방위 간격은 30°이다.

24방위는 24개로 나눈 방위이다.

이 안에서 북(감·자), 동(진·묘), 남(리·오), 서(태·서)를 '''사방''', 북동(간), 남동(손), 남서(곤), 북서(건)를 '''사유'''라고 한다.

4방위·8방위·12방위와 사방으로 옮겨놓을 수 있는 것은 다음과 같이 정리된다.

32방위는 각 방위(즉, 11.25°마다)에 이름이 붙어 있다. 16방위는 32방위를 기준으로 인접한 4방위 또는 8방위의 이름을 합쳐서 만든다. 32방위의 이름은 16방위를 기준으로 "미동", "미서"와 같이 기울어지는 4방위의 이름을 붙여서 만들어졌다.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"

|+ '''방위의 표현'''

|

|

|

|

|

|}

사간(중간) 방위는 네 개의 중간 나침반 방향으로, 각 주요 방향의 중간 지점에 위치한다.[1]

- 북동(NE), 45°, 북쪽과 동쪽의 중간 지점에 위치하며, 남서쪽의 반대 방향이다.

- 남동(SE), 135°, 남쪽과 동쪽의 중간 지점에 위치하며, 북서쪽의 반대 방향이다.

- 남서(SW), 225°, 남쪽과 서쪽의 중간 지점에 위치하며, 북동쪽의 반대 방향이다.

- 북서(NW), 315°, 북쪽과 서쪽의 중간 지점에 위치하며, 남동쪽의 반대 방향이다.

민족 대이동 시대 동안, 방위에 대한 게르만어 명칭이 로망스어에 유입되었다.[4]

- ''북쪽'' (원시 게르만어 ''*norþ-'')은 원시 인도유럽어 *''nórto-s'' '잠긴'에서 유래되었으며, 이는 어근 *''ner-'' '왼쪽, 아래, 해가 뜨는 곳의 왼쪽'에서 유래되었다.[5]

- ''동쪽'' (''*aus-t-'')은 새벽을 의미하는 단어에서 유래되었다. 원시 인도유럽어 형태는 *''austo-s''이며, 어근 *''aues''- '빛나다(붉게)'에서 유래되었다.[6]

- ''남쪽'' (''*sunþ-'')은 원시 인도유럽어 *''sú-n-to-s''에서 유래되었으며, 어근 *''seu''- '끓다, 끓어오르다'에서 유래되었다.[7]

- ''서쪽'' (''*wes-t-'')은 "저녁"을 의미하는 단어에서 유래되었다. 원시 인도유럽어 형태는 *''uestos''이며, 어근 *''ues-'' '빛나다(붉게)'[8]의 한 형태이다.[6]

일부 언어에서는 간방위에 기본 방위의 이름을 합성하지 않은 이름이 있다. 예를 들어 에스토니아어에서는 ''kirre''(북동), ''kagu''(남동), ''edel''(남서), ''loe''(북서)가 있고, 핀란드어에서는 ''koillinen''(북동), ''kaakko''(남동), ''lounas''(남서), ''luode''(북서)가 있다. 일본어에는 기본 방위에 고유의 일본어 단어(야마토 고토바)가 사용되고(예: 남쪽을 의미하는 ''minami''는 南), 간방위에는 차용된 중국어 단어가 사용된다(예: 동남쪽을 의미하는 ''tō-nan''은 東南). 말레이어에서는 동쪽(''timur'') 또는 서쪽(''barat'')에 ''laut''(바다)를 추가하면 각각 북동 또는 북서가 되고, 서쪽에 ''daya''를 추가하면(''barat daya'') 남서가 된다. 남동쪽에는 특별한 단어 ''tenggara''가 있다.

산스크리트어와 거기에서 차용한 다른 인도 언어는 각 방위와 관련된 신들의 이름을 사용한다. 동쪽(인다라), 남동쪽(아그니), 남쪽(야마/다르마), 남서쪽(니르리티), 서쪽(바루나), 북서쪽(바유), 북쪽(쿠베라/천국) 및 북동쪽(이샤나/시바)이다. 방위는 각 신 또는 실체의 이름에 "disha"를 추가하여 명명된다. 예를 들어, Indradisha(인다라의 방향) 또는 Pitrdisha(선조들의 방향, 즉 남쪽).

호피어의 기본 방위와 호피-테와가 사용하는 테와 방언은 하지 때의 일출과 일몰 지점과 관련이 있으며, 대략 유럽의 간방위에 해당한다.[1][33][34]

근세의 류큐 왕국에서는 1737년부터 1750년에 걸쳐 실시된 겐분 검지 때 나침반을 이용한 측량이 이루어졌으며, 이때 "바늘 방향의 분할(針方角之割)"이라고 칭하는 원을 384등분(따라서 방위 간격은 0.9375° (56′15″))한 매우 정교한 방위 표현이 사용되었고, 각 방위마다 한자로 이름이 부여되었다. 그 규칙은 다음과 같다.

- 규칙 1 - 십이지에 의한 30° 간격의 방위를 기본으로 한다.

- 규칙 2 - 규칙 1에 따른 방위의 중간 방위는, 규칙 1의 십이지에 의한 방위를 기준으로 "하중(下中)"을 사용하여 15° 시계 방향으로 이동한 방위로 나타낸다. 이것으로 24등분 방위의 명칭이 정해진다.

- 규칙 3 - 규칙 1 · 규칙 2에 의해 정해진 방위의 중간 방위는, 규칙 1의 십이지에 의한 방위를 기준으로 "상소간(上小間)", "하소간(下小間)"을 사용하여 각각 7.5° (7°30′) 반시계 방향, 7.5° 시계 방향으로 이동한 방위로 나타낸다. 이것으로 48등분 방위의 명칭이 정해진다.

- 규칙 4 - 규칙 1 · 규칙 2 · 규칙 3에 의해 정해진 방위의 중간 방위는, 규칙 3의 "상소간(上小間)", "하소간(下小間)"에 의한 방위를 기준으로 "좌(左)", "우(右)"를 사용하여 각각 3.75° (3°45′) 반시계 방향, 3.75° 시계 방향으로 이동한 방위로 나타낸다. 이것으로 96등분 방위의 명칭이 정해진다.

- 규칙 5 - 나머지 방위는, 이상의 모든 규칙에 의한 방위를 기준으로 "상기(上寄)", "소상기(少上寄)", "소하기(少下寄)", "하기(下寄)"를 사용하여 각각 1.875° (1°52′30″) 반시계 방향, 0.9375° 반시계 방향, 0.9375° 시계 방향, 1.875° 시계 방향으로 이동한 방위로 나타낸다. 단, 이 중 "상기(上寄)", "하기(下寄)"에 대해서는 규칙 1 · 규칙 2 · 규칙 3의 십이지 · "하중(下中)" · "상소간(上小間)", "하소간(下小間)"에 의한 방위를 기준으로 사용하고, 규칙 4의 "좌(左)", "우(右)"에 의한 방위에 대해서는 사용하지 않는다.

규칙 1에 따른 십이지의 방위 정확히 또는 그 전후 두 방위(규칙 5의 "상기(上寄)", "소상기(少上寄)", "소하기(少下寄)", "하기(下寄)"를 붙인 방위)에 대해서는, 십이지 뒤에 "방(方)"을 붙인다.

다음은 예를 들어 "자방(子方)"(진북)을 0°로 하여 거기에서 시계 방향으로 각도를 나타낸다.

- "미방(未方)" - 210°

- "해하중(亥下中)" - 345°

- "진상소간(辰上小間)" - 112.5° (112°30′)

- "유하소간우(酉下小間右)" - 281.25° (281°15′)

- "진방상기(辰方上寄)" - 118.125° (118°7′30″)

- "인방소하기(寅方少下寄)" - 60.9375° (60°56′15″)

- "자하소간소하기(子下小間少下寄)" - 8.4375° (8°26′15″)

- "축하소간좌소상기(丑下小間左少上寄)" - 32.8125° (32°48′45″)

- "사상소간우소하기(巳上小間右少下寄)" - 147.1875° (147°11′15″)

- "오상소간하기(午上小間下寄)" - 174.375° (174°22′30″)

- "유하중소상기(酉下中少上寄)" - 284.0625° (284°3′45″)

3. 16방위

{| class="wikitable"

|-

! 16방위표

|-

|

|}

16방위는 북, 북북동, 북동, 동북동, 동, 동남동, 남동, 남남동, 남, 남남서, 남서, 서남서, 서, 서북서, 북서, 북북서로 구성된다.

4. 동서남북

동서남북의 네 방위는 다음과 같은 나침반 각도에 해당한다.

방향 이름은 일반적으로 방위각과 관련이 있으며, 이는 단위원의 수평면에 대한 회전 각도(도)이다. 항해 계산(삼각법에서 파생됨) 및 위성 항법 시스템(GPS) 수신기 사용에 필수적인 단계이다.

5. 천문학

천문학에서, 하늘에서 보이는 천체의 ''사방위''는 하늘에서 천체의 원반 중심을 기준으로 천구의 극이 위치하는 방향에 의해 정의되는 네 개의 점이다.[2][3] 원반 중심에서 북극성까지의 선(천구상의 대원)은 천체의 가장자리(변두리)와 북점에서 교차한다. 북점은 변두리에서 북극성에 가장 가까운 점이 된다. 마찬가지로, 중심에서 남극까지의 선은 변두리와의 교차점을 통해 남점을 정의한다. 북점과 남점에 직각을 이루는 점은 동점과 서점이다. 북점에서 시계 방향으로 원반을 돌면, 서점, 남점, 동점 순으로 나타난다. 이것은 아래를 내려다보는 것이 아니라 위를 올려다보기 때문에, 지도의 순서와 반대이다.

6. 방위의 측정

방위를 측정할 때는 나침반을 사용한다. 단, 나침반이 가리키는 북쪽은 진북이 아니라 '''자북'''이며, 진북과 자북의 차이를 편차 또는 편각이라고 한다. 자석 바늘이 가리키는 남북을 지나는 선을 '''자오선'''이라고 하는데, 이 자오선과 물표와 관측자를 잇는 선과의 교각을 '''자침 방위'''라고 한다.[1]

선박 등에서 실제로 사용되는 나침반은 선내의 철기 등의 설비나 구조에 의한 자기 작용을 받고 있기 때문에 자극의 방향(자오선)과도 차이가 있는데, 이 차이를 자차라고 한다. 실제로 나침반(선내의 나침의 등)이 가리키는 남북선과 물표와 관측자를 잇는 선과의 교각을 '''선박 방위'''라고 한다.[2]

이러한 편차나 자차 등을 가감하여 선박 방위에서 진방위를 구하고, 또한 진방위에서 선박 방위를 구하는 것을 '''방위의 수정(법)'''이라고 한다.[3]

현대의 지도에서는 원칙적으로 북쪽을 위로 한다. 단, 벽이나 바닥에 고정된 안내도 등에서는 설치된 방위에 일치시키는 경우가 많다. 또한, 방위를 보정하기 위해 지형도에는 자침 방위가 숫자로 표기되어 있으며, 해도에는 컴퍼스 로즈가 그려져 진방위와 자침 방위의 차이를 쉽게 알 수 있도록 되어 있다.

7. 평면에서의 방위 표현

평면에서 방위는 주로 다음 세 가지 방식으로 표현된다.

- 360°식: 북쪽을 0°(=360°)로 하여 시계 방향으로 각도를 측정한다. 동쪽은 90°, 남쪽은 180°, 서쪽은 270°가 된다. 이 방식은 방위각이라고도 불리며, 항공기나 선박 등에서 항로를 지정하거나, 군에서 적의 위치를 나타낼 때 사용된다. 예를 들어, "방위 2-5-0"은 250° 방향을 의미한다.

- 90°식: 천문학이나 측량에서 사용되는 방식으로, 동서남북을 기준으로 각도를 나타낸다. 예를 들어, "북 28도 동(N28E)"은 북쪽에서 동쪽으로 28° 기울어진 방향을, "남 15도 서(S15W)"는 남쪽에서 서쪽으로 15° 기울어진 방향을 의미한다.

- 점획식: 원주를 32등분하여 방위를 표시하는 방식이다. 기준이 되는 동, 서, 남, 북을 '''4방위'''(사방, 四方)라 하고, 4방위의 사이를 세분하여 '''8방위'''(팔방, 八方, 북·북동·동·동남·남·남서·서·북서), '''16방위''', '''32방위''' 등으로 나눈다. 예를 들어, 32방위는 북(N), 북미동(NbE), 북북동(NNE), 북동미북(NEbN), 북동(NE) 등으로 구성된다.[37] 일상생활에서는 주로 4방위, 8방위, 16방위가 사용된다.

{| class="wikitable" style="text-align:center;vertical-align:middle"

|+ '''방위의 표현'''

|

|

|

|

|

|}

7. 1. 동양의 방위

동양(중국을 중심으로 하는 동아시아)에서는 예로부터 십이지를 이용한 12방위가 사용되었다. 각 방위 간격은 30°이다.

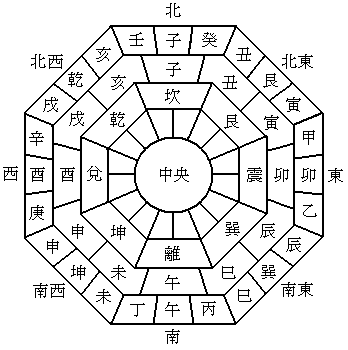

십간, 십이지, 팔괘를 조합한 24방위(이십사산)도 있었다. 24방위는 풍수 등의 길흉 판단에 이용된다. 방위 간격은 15°이다.

이 중 북(감·자), 동(진·묘), 남(이·오), 서(태·유)를 '''사방''', 북동(간), 남동(손), 남서(곤), 북서(건)를 '''사유'''라고 한다.

사방위·팔방위·십이방위와의 관련, 또는 사방으로 대체되는 것은 다음과 같이 정리된다.

류큐 왕국에서는 1737년부터 1750년까지 나침반을 이용한 측량을 하였으며, 이때 "바늘 방향의 분할(針方角之割)"이라고 하는 원을 384등분(방위 간격은 0.9375° (56′15″))한 매우 정교한 방위 표현을 사용하였고, 각 방위마다 한자로 이름을 부여하였다. 그 규칙은 다음과 같다.

- 규칙 1 - 십이지에 의한 30° 간격의 방위를 기본으로 한다.

- 규칙 2 - 규칙 1에 따른 방위의 중간 방위는, 규칙 1의 십이지에 의한 방위를 기준으로 "하중(下中)"을 사용하여 15° 시계 방향으로 이동한 방위로 나타낸다. 이것으로 24등분 방위의 명칭이 정해진다.

- 규칙 3 - 규칙 1 · 규칙 2에 의해 정해진 방위의 중간 방위는, 규칙 1의 십이지에 의한 방위를 기준으로 "상소간(上小間)", "하소간(下小間)"을 사용하여 각각 7.5° (7°30′) 반시계 방향, 7.5° 시계 방향으로 이동한 방위로 나타낸다. 이것으로 48등분 방위의 명칭이 정해진다.

- 규칙 4 - 규칙 1 · 규칙 2 · 규칙 3에 의해 정해진 방위의 중간 방위는, 규칙 3의 "상소간(上小間)", "하소간(下小間)"에 의한 방위를 기준으로 "좌(左)", "우(右)"를 사용하여 각각 3.75° (3°45′) 반시계 방향, 3.75° 시계 방향으로 이동한 방위로 나타낸다. 이것으로 96등분 방위의 명칭이 정해진다.

- 규칙 5 - 나머지 방위는, 이상의 모든 규칙에 의한 방위를 기준으로 "상기(上寄)", "소상기(少上寄)", "소하기(少下寄)", "하기(下寄)"를 사용하여 각각 1.875° (1°52′30″) 반시계 방향, 0.9375° 반시계 방향, 0.9375° 시계 방향, 1.875° 시계 방향으로 이동한 방위로 나타낸다. 단, 이 중 "상기(上寄)", "하기(下寄)"에 대해서는 규칙 1 · 규칙 2 · 규칙 3의 십이지 · "하중(下中)" · "상소간(上小間)", "하소간(下小間)"에 의한 방위를 기준으로 사용하고, 규칙 4의 "좌(左)", "우(右)"에 의한 방위에 대해서는 사용하지 않는다.

규칙 1에 따른 십이지의 방위 정확히 또는 그 전후 두 방위(규칙 5의 "상기(上寄)", "소상기(少上寄)", "소하기(少下寄)", "하기(下寄)"를 붙인 방위)에 대해서는, 십이지 뒤에 "방(方)"을 붙인다.

다음은 예를 들어 "자방(子方)"(진북)을 0°로 하여 거기에서 시계 방향으로 각도를 나타낸다.

- "미방(未方)" - 210°

- "해하중(亥下中)" - 345°

- "진상소간(辰上小間)" - 112.5° (112°30′)

- "유하소간우(酉下小間右)" - 281.25° (281°15′)

- "진방상기(辰方上寄)" - 118.125° (118°7′30″)

- "인방소하기(寅方少下寄)" - 60.9375° (60°56′15″)

- "자하소간소하기(子下小間少下寄)" - 8.4375° (8°26′15″)

- "축하소간좌소상기(丑下小間左少上寄)" - 32.8125° (32°48′45″)

- "사상소간우소하기(巳上小間右少下寄)" - 147.1875° (147°11′15″)

- "오상소간하기(午上小間下寄)" - 174.375° (174°22′30″)

- "유하중소상기(酉下中少上寄)" - 284.0625° (284°3′45″)

8. 입체에서의 방위

입체(3차원 공간)에서는 동·서·남·북·천·지의 6개 방위가 기본이며, '''육방'''이라고 총칭한다. 육방에 8방위에서의 사우(四隅)를 더한 10종류의 방위를 '''십방'''(十方)이라고 한다.

9. 문화적 차이

많은 문화권에서 방위와 특정 바람, 색상 등을 연관시킨다. 예를 들어, 고대 그리스 문화에서는 바람을 아네모이로 특징지었다.

중앙아시아, 동유럽 및 동북아시아 문화권에서는 방위에 색상을 연관시키는 전통이 있다. 다섯 개의 방위(사방과 중앙)를 사용하는 체계에는 전근대 중국뿐만 아니라 전통적인 튀르크, 티베트 및 아이누 문화도 포함된다. 중국 전통에서, 다섯 방위 체계는 주역, 오행과 관련이 있다. 각 방향은 종종 색상과 동일시되며 (최소한 중국에서는) 해당 색상의 신화적 존재와 동일시된다. 지리적 또는 민족적 용어는 해당 방향의 이름 대신 색상의 이름을 포함하기도 한다.[10][15]

다음은 중국에서 방위와 색상을 연관시킨 예이다.

- '''동''': 녹색 (青 "qīng"은 녹색과 파랑을 모두 의미)

:* 칭다오: "녹색 섬"

- '''남''': 빨간색

:* 홍강 (아시아)

- '''서''': 흰색

:* 아크데니즈: 터키어로 지중해

- '''북''': 검은색

:* 헤이룽장성: "흑룡강" 성, 아무르강

- '''중앙''': 노란색

:* 황산: "노란 산"

중앙 아메리카와 북아메리카의 여러 아메리카 원주민 문화에서도 방위와 색상을 연관시키는 전통이 있으며, 부족마다 색상 상징이 다를 수 있다.

일부 오스트레일리아 원주민들은 기본적인 방위가 문화에 깊이 내재되어 있다. 예를 들어, 왈피리족은 4개의 기본적인 방위와 관련된 문화 철학을 가지고 있으며[31], 구구 이미티르족은 상대 방위가 아닌 기본적인 방위를 사용한다. 많은 오스트레일리아 원주민 언어에는 일반적인 4개의 기본적인 방위에 대한 단어가 포함되어 있지만, 일부 언어에는 5개 또는 심지어 6개의 기본적인 방위에 대한 단어가 포함되어 있다.[32]

참조

[1]

웹사이트

Ordinal directions refer to the direction found at the point equally between each cardinal direction, Cardinal Directions and Ordinal Directions, geolounge.com

https://www.geoloung[...]

2019-02-22

[2]

논문

Partial eclipse of the moon, 1918, June 24

[3]

웹사이트

Solar Observing: Parallactic Angle

http://www.petermead[...]

2013-11-15

[4]

문서

See e.g. Weibull, Lauritz. De gamle nordbornas väderstrecksbegrepp. Scandia 1/1928; Ekblom, R. Alfred the Great as Geographer. Studia Neophilologica 14/1941-2; Ekblom, R. Den forntida nordiska orientering och Wulfstans resa till Truso. Förnvännen. 33/1938; Sköld, Tryggve. Isländska väderstreck. Scripta Islandica. Isländska sällskapets årsbok 16/1965.

[5]

문서

entries 765-66 of the Indogermanisches etymologisches Wörterbuch

[6]

문서

entries 86-7 of the Indogermanisches etymologisches Wörterbuch

[7]

문서

entries 914-15 of the Indogermanisches etymologisches Wörterbuch

[8]

문서

entries 1173 of the Indogermanisches etymologisches Wörterbuch

[9]

서적

Ukrainian Soviet Encyclopedic dictionary

Kiev

1987

[10]

웹사이트

Cardinal colors in Chinese tradition

http://www.colorsyst[...]

2007-02-17

[11]

논문

Uber den Pferdekult bei den turksprachigen Volkern des Sajan-Altai-Gebirges

https://www.jstor.or[...]

1975

[12]

웹사이트

Colors of the Four Directions

http://sites.google.[...]

2010-05-16

[13]

논문

Review: 'Two Studies of Color' by Nancy P. Hickerson

https://www.jstor.or[...]

1982-07

[14]

서적

Beyond the Blue Horizon: Myths and Legends of the Sun, Moon, Stars, and Planets

Oxford University Press

[15]

웹사이트

Chinese Cosmogony

http://ignca.nic.in/[...]

2007-02-17

[16]

웹사이트

Ojibwe/Potawatomi (Anishinabe) Teaching

https://fourdirectio[...]

2024-10-21

[17]

웹사이트

Our Language: The Meaning of Our Apache Name "Lipan"

https://www.lipanapa[...]

Lipan Apache Tribe

2024-10-21

[18]

웹사이트

What was the symbolism of the four directions?

https://www.mexicolo[...]

2024-10-21

[19]

웹사이트

Colors and Directions

https://ioway.native[...]

Ioway Cultural Institute

2024-10-21

[20]

웹사이트

Sacred Colors

https://www.northern[...]

2024-10-21

[21]

서적

The North American Indian: Volume 19

http://www.worldwisd[...]

2024-10-21

[22]

웹사이트

Native American Four Directions

https://aktalakota.s[...]

Aktá Lakota Museum & Cultural Center

2024-10-21

[23]

웹사이트

Directions and Partitions in Maya World View

http://www.famsi.org[...]

Florida State University

2024-10-21

[24]

웹사이트

The Navajo Four Sacred Colors

https://navajopeople[...]

2024-10-21

[25]

서적

Ceremonial Costumes of the Pueblo Indians: Their Evolution, Fabrication, and Significance in the Prayer Drama

https://publishing.c[...]

University of California Press

1991

[26]

서적

Hopi dictionary: Hopìikwa Lavàytutuveni: A Hopi-English dictionary of the Third Mesa dialect with an English-Hopi finder list and a sketch of Hopi grammar

https://archive.org/[...]

University of Arizona Press

[27]

서적

The Hopi

http://curtis.librar[...]

The Plimpton Press

[28]

논문

The Group of Tusayan Ceremonials Called Katcinas

https://archive.org/[...]

Government Printing Office

1897

[29]

논문

The Personifications of Celestial Water: The Many Guises of the Storm God in the Pantheon and Cosmology of Teotihuacan

[30]

웹사이트

The Dikpalas

http://www.mahavidya[...]

2016-04-22

[31]

간행물

Ngurra-kurlu: A way of working with Warlpiri people

Desert Knowledge CRC Report 41

[32]

논문

Orientations of linear stone arrangements in New South Wales

http://www.atnf.csir[...]

[33]

서적

Hopi-Raum: Eine sprachwissenschaftliche Analyse der Raumvorstellungen in der Hopi-Sprache

Gunter Narr Verlag

[34]

서적

Hopi Journal of Alexander M. Stephen

Columbia University Press

[35]

뉴스

Does Your Language Shape How You Think?

https://www.nytimes.[...]

2010-08-26

[36]

서적

全国版 幕末維新人物事典

[37]

문서

"微"를 의미하는 “b”(by의 약어)대신 “/”를 사용하여 각각 N/E, NE/N, NE/E, E/N, E/S, SE/E, SE/S, S/E, S/W, SW/S, SW/W, W/S, W/N, NW/W, NW/N, N/W로 표기하기도 한다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com