유고슬라비아의 붕괴

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

유고슬라비아의 붕괴는 발칸반도에 위치했던 다민족 국가 유고슬라비아가 1990년대 초 민족주의의 발흥, 경제적 어려움, 정치적 갈등으로 인해 해체된 과정을 의미한다. 제2차 세계 대전 이후 사회주의 연방 공화국으로 출범한 유고슬라비아는 티토 사후 민족 간의 갈등이 심화되었고, 1970년대 경제 위기를 겪으며 분열의 조짐을 보였다. 1990년 다당제 선거 이후 슬로베니아와 크로아티아가 독립을 선언하면서 유고슬라비아 전쟁이 발발했고, 보스니아 헤르체고비나, 코소보 등지로 확대되었다. 이 과정에서 북대서양 조약 기구(NATO)의 개입과 데이턴 협정 체결을 거쳐 1990년대 이후 슬로베니아, 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 세르비아, 몬테네그로, 북마케도니아, 코소보 등으로 분리 독립했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유고슬라비아의 역사 - 베오그라드 공세

베오그라드 공세는 제2차 세계 대전 중 1944년 가을에 소련군, 유고슬라비아 파르티잔, 불가리아군이 협력하여 독일군으로부터 베오그라드를 탈환하고 발칸 반도에서 독일군 영향력을 약화시키며 동유럽에서 소련의 입지를 강화한 대규모 군사 작전이다. - 유고슬라비아의 역사 - 트리에스테 자유 지구

트리에스테 자유 지구는 제2차 세계 대전 후 설립되어 이탈리아, 슬로베니아, 크로아티아 경계에 위치했으나 냉전 시대의 갈등으로 분할, 해체되었고 현재는 3개국으로 분할되어 지역 통합이 진행되고 있다. - 발칸반도의 근대사 - 발칸반도 전선

발칸반도 전선은 제1차 세계 대전의 주요 전장으로, 슬라브 민족주의, 열강의 이해관계 충돌, 지역 강국들의 권력 투쟁 등 복잡한 지정학적 요인들이 얽혀 발생한 갈등이 집중된 곳으로, 여러 전역과 영토 분쟁, 그리스의 내분, 영토 확장 시도 등이 있었으며, 전쟁 결과 발칸반도의 지형 변화와 유럽 열강의 세력 재편을 초래했다. - 발칸반도의 근대사 - 발칸 전역 (제2차 세계 대전)

발칸 전역 (제2차 세계 대전)은 제2차 세계 대전 중 발칸 반도에서 일어난 일련의 군사 작전으로, 독일의 발칸 반도 점령과 레지스탕스 운동, 그리고 그 영향으로 인한 변화를 포함한다. - 유고슬라비아 전역상자 - 유고슬라비아 전쟁

유고슬라비아 전쟁은 1990년대 유고슬라비아의 해체 과정에서 발발한 일련의 무력 분쟁으로, 민족주의, 세르비아의 지배 시도, 국제 사회의 개입과 무관심 속에서 대규모 인명 피해, 전쟁 범죄, 유고슬라비아 분열, 유럽 역사상 가장 큰 난민 위기를 초래했다. - 유고슬라비아 전역상자 - 크로아티아 독립 전쟁

크로아티아 독립 전쟁은 1991년부터 1995년까지 유고슬라비아 해체 과정에서 발생한 민족 갈등으로 인해 크로아티아에서 벌어진 전쟁이며, 세르비아계 자치구 설립, 대규모 민간인 학살, 유엔 보호군 파병 등을 거쳐 크로아티아군의 승리로 종결되었다.

2. 배경

유고슬라비아는 발칸반도의 상당 부분을 차지했던 국가로, 중앙유럽에서 동남유럽까지 뻗어 있어 민족 분규의 역사를 가지고 있었다. 이러한 분규를 조장한 요인으로는 유고슬라비아 왕국의 형성, 제2차 세계 대전 기간의 분열과 인종 간, 정치적 전쟁 및 학살, 대알바니아, 대크로아티아, 대세르비아 사상과 범슬라브주의에 대한 상반된 견해, 새로 분리 독립한 공화국을 독일이 인정하는 등의 요인들이 있었다.

제2차 세계 대전 이전, 다민족으로 구성된 최초의 군주정 유고슬라비아는 세르브인이 정치적, 인구학적으로 국가를 지배하여 큰 긴장이 발생했다. 크로아트인과 슬로벤인은 더 큰 자치권을 누릴 수 있는 연방제 국가를 원했던 반면, 세르브인은 새 국가를 세르비아 왕국의 확장으로 보았다.[4] 이러한 갈등은 크로아트인 정치인 스체판 라디치의 암살 사건[5] 등으로 이어졌고, 훗날 파시즘 독재단체가 되는 우스타샤가 결성되는 배경이 되었다.

제2차 세계 대전 기간 동안 추축국은 유고슬라비아 내 민족 간 긴장을 악용하여 크로아티아 독립국이라는 괴뢰국을 세우고 우스타샤를 내세웠다. 우스타샤는 세르브인에 대한 박해 정책을 추진했고, 반대로 세르비아 왕당파인 체트니크는 비세르브인에 대한 박해 작전을 추진했다.

전후 유고슬라비아 사회주의 연방공화국이 설립되기 전까지 유고슬라비아는 산업 강국이자 경제적으로 성공한 국가였다. 1960년부터 1980년까지 연간 GDP 성장률은 평균 6.1%였고, 의료는 무상으로 제공되었으며, 문해력은 91%, 기대수명은 72세였다.[9] 요시프 브로즈 티토 대통령은 제3세계와 77 그룹의 첫 창설자 중 한 명이었다.

하지만 민족주의자들의 불만이 커지고 공산당이 "민족자결권"을 지지하면서 중앙 정부의 통제가 느슨해지기 시작했다. 1974년 유고슬라비아 헌법에 따라 코소보는 세르비아의 자치 지역이 되었다. 그러나 연방주의자와 정치적 통일주의자 사이의 긴장은 계속되었고, 크로아티아의 봄과 같은 시위와 탄압으로 이어졌다.

느슨해진 통제 구조는 유고슬라비아를 사실상의 국가 연합으로 만들었고, 경제적 자원 격차 확대로 인해 연방의 통합이 저해되기 시작했다.[13] 가장 발전된 공화국인 슬로베니아와 크로아티아는 자치권을 제한하려는 시도를 거부했다.[13] 1973년 석유 파동과 서방의 무역 장벽, 국제 통화 기금(IMF)의 대출과 그 조건에 따른 시장 자유화 요구 등으로 인해 유고슬라비아는 경제적 어려움을 겪었고, 높은 실업률 문제까지 겹치면서 슬로베니아와 크로아티아를 더욱 자극했다.[15][16]

2. 1. 제2차 세계 대전 이전

제2차 세계 대전 이전, 다민족으로 구성된 최초의 군주정 유고슬라비아는 인구 구성에 비해 세르브인이 정치적, 인구학적으로 국가를 지배하여 큰 긴장이 발생했다. 긴장의 근본적인 원인은 새롭게 수립된 국가에 대한 서로 다른 개념이었다. 크로아트인과 슬로벤인은 오스트리아-헝가리 치하에서 왕관령으로 누렸던 것보다 더 큰 자치권을 누릴 수 있는 연방제 국가 모델을 구상했다. 오스트리아-헝가리 시절 크로아트인과 슬로벤인은 교육, 법률, 종교, 세금의 45%에 대해서만 자치권을 누렸다.[3] 반면 세르브인은 이 영토를 제1차 세계 대전에서 연합국을 지원한 데 대한 정당한 보상으로, 새 국가를 세르비아 왕국의 확장으로 보았다.[4]세르비아 군주의 전제군주제에 반대하던 스체판 라디치를 비롯한 크로아트인 정치인이 유고슬라비아 의회에서 암살당하고, 선거 기간 세르브계가 장악한 보안국이 탄압하면서 크로아트인과 세르브인 사이의 긴장은 종종 공개적인 갈등으로 이어졌다.[5] 암살과 인권 유린은 인권 연맹의 우려 대상이 되었으며 알베르트 아인슈타인을 비롯한 지식인들에게도 항의 목소리가 이어졌다.[6] 이러한 억압적 환경에서 급진적 반군이자 훗날 파시즘 독재단체가 되는 우스타샤가 결성되었다.

2. 2. 2차 대전 시기

제2차 세계 대전 기간 추축국은 유고슬라비아 내 민족 간 긴장을 악용하여 현재의 크로아티아와 보스니아 헤르체고비나 영토를 관할하는 크로아티아 독립국이라는 괴뢰국을 세웠다. 추축국은 크로아티아 독립국의 지도자로 우스타샤를 내세웠다.우스타샤는 세르브인 소수민족을 세르브 팽창주의의 제5열로 간주하고 세르브인에 대한 박해 정책을 추진했다. 이 정책에서는 세르브인의 1/3을 살해하고, 1/3은 추방하며 나머지 1/3은 카톨릭으로 개종시켜 크로아트인으로 동화시키려 했다. 반대로 세르비아 왕당파인 체트니크는 스테반 몰레비치의 "몰레비치 계획"(우리 국가와 국경 계획)과 드라자 미하일로비치의 "모든 민족의 이해와 싸움을 청산"하라는 명령에 따라 보스니아 헤르체고비나, 크로아티아, 산자크 일부 지역에서 비세르브인에 대한 자체적인 박해 작전을 추진했다.

크로아트인과 보슈냐크계 무슬림 모두 슈츠슈타펠(친위대 제13무장산악사단 한트샤르)의 군인으로 징집되었다. 동시에 전 왕족 출신인 밀란 네디치가 당시 추축국이 점령한 세르비아 점령지의 세르비아 괴뢰정부인 세르비아 구국정부의 정부수반으로 선출되었고 각 지역의 세르브인은 게슈타포나 독일의 슈츠슈타펠과 연관된 세르비아 자원군단으로 모병했다. 두 부역 세력은 발칸반도의 전 민족으로 구성된 반파시스트 유고슬라비아 파르티잔에 맞서 싸웠으나 패배해 제2차 세계 대전 전후 유고슬라비아 사회주의 연방공화국이 설립되었다.

제2차 세계 대전 기간 유고슬라비아에서 발생한 공식적인 사망자수는 1,704,000명으로 추산된다.[7] 이후 1980년대 역사학자인 블라디미르 제랴비치와 보골류브 코초비치가 수집한 자료에 따르면 실제 사망자수는 약 100만명에 달한다고 밝혔다. 이 중 세르브인 33만명에서 39만명이 크로아티아와 보스니아 지역에서 여러 원인으로 사망했다.[8]

2. 3. 사회주의 공화국 시절

붕괴되기 전까지 유고슬라비아는 지역 산업 강국이자 경제적으로 성공한 국가였다. 1960년부터 1980년까지 연간 GDP 성장률은 평균 6.1%였고, 의료는 무상으로 제공되었으며, 문해력은 91%, 기대수명은 72세였다.[9] 1991년 이전 유고슬라비아군은 유럽에서 가장 잘 무장된 군대 중 하나로 평가받았다.[10]유고슬라비아는 동서양에 걸친 특별한 국가였다. 유고슬라비아의 대통령 요시프 브로즈 티토는 제3세계와 77 그룹의 첫 창설자였다. 유고슬라비아는 서방과 소련의 완충국 역할을 하며 소련이 지중해로 진출하는 것을 막았다.

하지만 민족주의자들의 불만이 커지고 공산당이 "민족자결권"을 지지하면서 중앙 정부의 통제가 느슨해지기 시작했다. 그 결과 1974년 유고슬라비아 헌법에 따라 코소보는 세르비아의 자치 지역이 되었다. 1974년 헌법은 수도와 보이보디나(유고슬라비아 내 소수민족이 많이 거주하는 지역) 및 코소보(알바니아인이 다수 거주하는 지역) 자치지역 간 권력을 분배했다.[11][12]

새로운 연방 구조가 수립되었음에도 더 큰 자치권을 주장하는 연방주의자(주로 크로아트인과 슬로벤인)와 세르브인으로 구성된 정치적 통일주의자 사이에는 긴장이 있었다. 이러한 투쟁은 크로아티아의 봄과 같은 개인과 국가의 권리 신장을 위한 시위와 그에 따른 탄압으로 이어졌다. 1974년 헌법은 연방 모델을 확고히 하고 국민의 권리를 공식화하여 이러한 상황의 반복을 막으려 했다.

느슨해진 통제 구조는 유고슬라비아를 사실상의 국가 연합으로 만들었고, 이는 연방 내에서도 정권의 정당성에 대한 압박을 가했다. 1970년대 후반부터 유고슬라비아의 경제적 발달 지역과 저개발 지역 간 경제적 자원 격차가 확대되면서 연방의 통합이 심각하게 저해되기 시작했다.[13] 가장 발전된 공화국인 슬로베니아와 크로아티아는 1974년 헌법에 명시된 자치권을 제한하려는 시도를 거부했다.[13] 1987년 슬로베니아의 여론은 유고슬라비아 내에 있는 것보다 유고슬라비아로부터 독립할 때 경제적 기회가 더 많다고 생각했다.[13] 유고슬라비아에 속해 있어 경제적 이득을 보지 못한 곳도 있었는데, 예를 들어 코소보 자치주의 경우 개발이 제대로 이루어지지 않아 1인당 GDP가 전후 직후 유고슬라비아의 평균 47%에서 1980년대에는 27%로 떨어졌다.[14] 이는 공화국마다 삶의 질이 매우 달랐음을 의미한다.

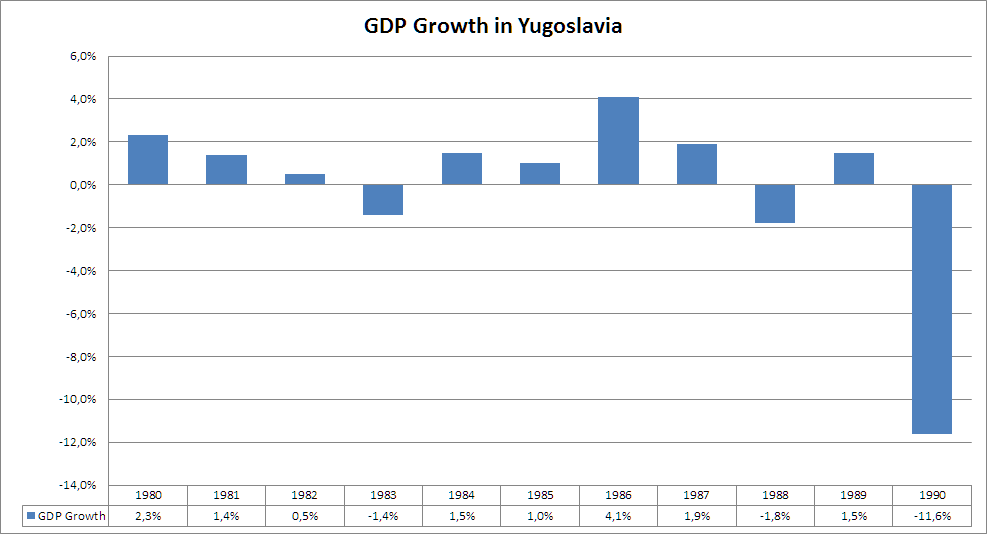

1973년 석유 파동과 서방의 무역 장벽으로 유고슬라비아의 경제 성장이 침체되었다. 이후 유고슬라비아 정권은 국제 통화 기금(IMF)으로부터 받은 수많은 대출로 막대한 IMF 부채를 떠안게 되었다. IMF는 대출 조건으로 유고슬라비아의 "시장 자유화"를 요구했다. 1981년 기준 유고슬라비아는 199억 달러에 달하는 외채를 짊어지고 있었다. 1980년대에는 100만명에 달하는 높은 실업률 문제가 있었다. 이러한 문제는 전반적인 "남부의 비생산성"으로 더욱 악화되어 유고슬라비아의 경제적 문제를 가중시켰고 슬로베니아와 크로아티아를 더욱 자극시켰다.[15][16]

3. 원인

유고슬라비아는 발칸반도의 상당 부분을 차지했던 국가로, 복잡한 민족 구성을 가지고 있었다. 유고슬라비아 붕괴의 원인은 다음과 같다.

- 유고슬라비아 왕국의 형성과 제2차 세계 대전 기간의 분열, 인종 및 정치적 갈등과 학살

- 대알바니아, 대크로아티아, 대세르비아 사상과 범슬라브주의에 대한 상반된 견해

- 새로 분리 독립한 공화국에 대한 독일의 인정과 같은 현대적, 역사적 요인

이러한 요인들은 유고슬라비아 내부의 민족 갈등을 심화시켜 붕괴로 이어지게 했다.

3. 1. 구조적 문제

유고슬라비아 사회주의 연방공화국은 6개의 사회주의 공화국과 2개의 사회주의 자치주를 포함한 8개의 연방 구성체로 이루어져 있었다. 특히 세르비아 사회주의 공화국 내의 2개 자치주(보이보디나, 코소보)는 1974년 헌법에 의해 광범위한 자치권을 부여받았고, 이는 세르비아 중앙 정부의 권한을 약화시켰다.[17] 세르비아인들은 이를 "세르비아의 분열"로 간주하며 불만을 품었고, "강한 유고슬라비아를 위한 약한 세르비아"라는 인식은 세르비아 민족주의 정서를 자극했다.[17]1974년 헌법은 요시프 브로즈 티토 사후를 대비하여 8개 공화국 및 자치주 대표들이 1년씩 돌아가며 대통령직을 맡는 제도를 도입했다. 그러나 티토 사후, 이 제도는 비효율성을 드러냈고, 1980년대 대부분 권력 공백 상태를 초래했다.[17] 밀턴 프리드먼 부부는 저서 《선택할 자유》에서 티토 사후 유고슬라비아가 정치적 불안정으로 인해 권위주의로 회귀하거나 붕괴될 가능성이 크다고 예측했다.

1980년 5월 4일 티토의 사망은 유고슬라비아를 통합하던 구심점인 공산당의 약화와 민족 갈등의 심화를 가져왔다. 냉전 종식과 동구권의 민주화, 그리고 1989년 베를린 장벽 붕괴는 유고슬라비아 공산주의자동맹의 이념적 기반을 붕괴시켰다.[18]

1986년 세르비아 과학 예술 아카데미는 세르비아 과학 예술 아카데미 각서(SANU 각서) 초안을 통해 세르비아 중앙 정부의 약화에 대한 불만을 표출하며 민족주의 정서를 강화했다.[19] 코소보 사회주의 자치주에서는 세르브계 코소보인과 알바니아계 코소보인 간의 갈등이 심화되었고, 알바니아계는 코소보의 공화국 지위 승격을 요구했다. 세르비아인들은 코소보와의 역사적 관계를 중시하여 코소보 분리 독립을 민족적 자존심에 대한 타격으로 여겼다.[20]

한편, 경제적으로 발전한 슬로베니아 사회주의 공화국과 크로아티아 사회주의 공화국은 분권화와 민주화를 추구했다.[21]

역사학자 바질 데이비슨은 유고슬라비아 붕괴의 원인을 민족성만으로 설명하는 것은 "유사과학적 넌센스"라고 비판하며, 경제적 상황과 외부 압력을 주요 원인으로 지목했다.[22] 세빈 루터도 인종-민족적 적대감이 분쟁에 이용되었지만, 이를 역사 분석의 범주로 혼동하지 않도록 주의해야 한다고 강조했다.[23]

3. 2. 티토의 사망과 약화되는 공산주의

티토의 1974년 헌법은 그의 유산을 지키기 위해 공화국과 자치주의 지도자 8명이 돌아가면서 1년 임기의 대통령직을 맡는 제도를 마련했다. 티토의 사망은 이런 짧은 임기가 매우 비효율적이라는 것을 보여주었다. 결국 1980년대 대부분 대통령직이 공석이라는 권력 공백 사태가 발생했다. 밀턴 프리드먼은 티토 사후 유고슬라비아가 정치적으로 불안정해져 권위주의로 회귀하거나 집단지도체제가 붕괴될 것이라고 예측했다.[17]1980년 5월 4일, 유고슬라비아 전역의 국영 방송을 통해 티토의 사망이 발표되었다. 티토의 죽음으로 유고슬라비아를 하나로 통일하게 만들었던 세력인 공산당이 사라졌고, 이후 유고슬라비아에서 민족 분쟁이 고조되기 시작했다. 유고슬라비아의 위기는 냉전 말기 동유럽의 여러 공산주의 국가들이 약화되고 1989년 베를린 장벽이 무너지는 일과 관계가 있다. 유고슬라비아에서는 공식적인 국가정당인 유고슬라비아 공산주의자동맹이 이념적 기반을 상실했다.[18]

1986년 세르비아 과학 예술 아카데미(SANU)는 세르비아 중앙정부의 약화에 항의하는 논란이 많은 세르비아 과학 예술 아카데미 각서(SANU 각서) 초안을 작성하면서 민족주의 정서 강화에 큰 기여를 했다.[19]

코소보 사회주의 자치주에서는 세르브계와 알바니아계 사이 갈등이 커졌다. 1981년 코소보 시위를 계기로 알바니아계 코소보인은 코소보의 공화국 지위 승격을 요구했다. 세르비아인들은 코소보와의 역사적 관계 때문에 코소보 분리독립을 큰 타격으로 여겼다.[20]

한편 경제적으로 번영을 원했던 슬로베니아 사회주의 공화국과 크로아티아 사회주의 공화국은 분권과 민주주의화를 원했다.[21] 하지만 역사학자 바질 데이비슨은 분쟁 원인을 '민족성'으로만 설명하는 것은 유사과학적이라고 비판했다. 그는 붕괴 원인을 경제적 상황과 내외적 압력에서 찾았다는 수잔 L. 우드의 설명에 동의했다.[22]

티토의 경제 정책은 1970년대 높은 경제성장을 가져왔지만, 과도한 팽창은 인플레이션과 경기후퇴를 일으켰다.[24] 유고슬라비아는 1970년대 발생한 막대한 외채로 인해 1980년대 상환에 어려움을 겪었다.[25] 외채는 초기 60억 달러에서 210억 달러로 증가했다.[25] 로널드 레이건 행정부는 유고슬라비아의 외채 부담이 동구권 전향을 야기할 수 있다고 우려했다.[26]

1980년대 국제 통화 기금(IMF)의 긴축 정책은 공산당 엘리트의 부정부패와 경제 관리 실패에 대한 국민적 분노를 키웠다. 1987년 아그로코메르츠 사건은 엘리트층의 부정부패를 드러냈는데, 아그로코메르츠 관료들은 10억달러에 달하는 약속어음을 담보 없이 발행했고,[27] 아그로코메르츠 붕괴 후 국가가 부채 대부분을 책임져야 했다. 긴축 시기에도 엘리트들은 국부에서 빼돌린 돈으로 호화로운 생활을 해 공산주의 체제에 대한 불신을 키웠다.

1987~1988년 노동자들은 임금 인상을 요구하며 파업했고, IMF는 보조금 제도 폐지를 요구했다. 긴축 정책은 "가진" 공화국(슬로베니아, 크로아티아)과 "없는" 공화국(세르비아) 간 긴장을 일으켰다. 세르비아는 중앙집중화를, "가진" 공화국은 분권화를 원했다.[28]

1985년 미하일 고르바초프 집권 후 서방은 유고슬라비아 외채 조정에 강경해졌다. 공산당의 대외적 현상유지 상태가 사라지면서, 중동유럽 공산주의 붕괴는 유고슬라비아의 내적 모순, 경제 비효율, 민족/종교 갈등을 심화시켰다. 이전의 유고슬라비아는 비동맹 운동 주도 세력으로 양 진영에서 차관을 지원받았고, 미국 및 서방과의 접촉으로 시장을 더 빨리 개방했다.[29]

10년간의 긴축으로 세르비아 '지배층'과 소수민족에 대한 불만이 커졌다. 1979~1985년 유고슬라비아 실질 소득은 25% 감소했다. 1988년 해외 송금액은 45억달러, 1989년 62억달러였다.[30][31] 1990년 미국은 충격요법 긴축정책을 고집했다.[32]

3. 3. 경제 붕괴와 국제적 기류

유고슬라비아 사회주의 연방공화국은 1970년대 높은 경제성장을 기록했지만, 과도한 경제 팽창으로 인플레이션이 발생하고 경기후퇴를 맞았다.[24] 1970년대에 발생한 막대한 외채는 1980년대에 상환하기 어려운 수준이 되었고, 이는 국제 통화 기금(IMF)의 긴축 정책으로 이어졌다.[25]긴축 정책은 엘리트층의 부정부패를 드러나게 했으며, 특히 1987년 아그로코메르츠 사건은 유고슬라비아 전역에 퍼져 있던 부패의 심각성을 보여주었다. 보스니아의 아그로코메르츠 관료들은 거의 10억달러에 달하는 약속어음을 담보 없이 발행했고,[27] 이로 인해 국가가 이 부채를 떠안아야 했다. 이 사건은 공산주의 체제에 대한 불신을 키웠다.

1980년대 중반, 막대한 부채와 부패로 인해 엘리트층에 대한 신뢰가 무너지면서 공산주의 체제의 정당성도 약화되었다. 노동자들은 임금 인상을 요구하며 파업을 벌였고, IMF는 보조금 제도 폐지를 요구했다. 긴축 정책은 슬로베니아와 크로아티아 같은 부유한 공화국과 세르비아 같은 가난한 공화국 간의 긴장을 심화시켰다.[28]

미하일 고르바초프가 소련 공산당 서기장이 되면서 서방과 소련 간의 긴장이 완화되었고, 이는 유고슬라비아의 외채 협상에 불리하게 작용했다. 동구권 붕괴는 유고슬라비아의 경제적 비효율성과 민족 갈등을 더욱 심화시켰다.

10년간의 긴축 생활로 인해 세르비아의 '지배층'과 소수민족에 대한 불만이 커졌다. 1979년에서 1985년 사이 유고슬라비아의 실질 소득은 25% 감소했다. 1989년 유고슬라비아로 향하는 이민자의 송금액은 62억달러로 전 세계 해외 송금액의 19% 이상을 차지했다.[30][31]

1990년 미국의 정책기조는 구 코메콘 국가들에 대한 충격요법 긴축정책을 고집했고, 이는 IMF 등을 통해 "새로운 자본 투입을 위한 조건"으로 이어졌다.[32]

3. 4. 세르비아 내 민족주의 감정 증가 (1987~1989년)

1980년대 유고슬라비아는 심각한 경제난을 겪었다. 1970년대 과도한 경제 팽창으로 인플레이션이 발생했고, 막대한 외채는 1980년대 2100억달러 규모로 불어나 상환에 어려움을 겪었다.[25] 로널드 레이건 행정부는 유고슬라비아가 소련의 영향권으로 편입될 것을 우려했다.[26] 국제 통화 기금(IMF)의 긴축 정책은 공산당 엘리트의 부정부패를 드러나게 했고, 특히 아그로코메르츠 사건은 국가 경제에 큰 타격을 주었다.[27] 이러한 경제난과 부패는 국민들의 불만을 야기했고, 공산주의 체제에 대한 신뢰를 떨어뜨렸다.[28]경제 위기는 공화국 간 갈등을 심화시켰다. 슬로베니아와 크로아티아는 연방 예산 지원에 불만을 품었고, 세르비아는 더 많은 지원을 요구했다. 이러한 갈등은 중앙집권화와 분권화 논쟁으로 이어졌다.[28]

미하일 고르바초프의 등장으로 긴장 완화가 이루어지면서, 서방 국가들은 유고슬라비아의 외채 협상에 더 이상 관대하지 않았다. 중동유럽의 공산주의 정권 붕괴는 유고슬라비아의 내부 모순, 경제적 비효율, 민족 및 종교 갈등을 심화시켰다.[29] 10년간의 긴축 생활로 인해 세르비아의 '지배층'과 소수민족에 대한 불만과 분노가 커졌고, 1979년에서 1985년 사이 유고슬라비아의 실질 소득은 25% 감소했다. 1989년에는 해외 송금액이 620억달러로 전 세계 해외 송금액의 19% 이상을 차지했다.[30][31] 1990년 미국의 정책 기조는 구 코메콘 국가들에 대한 충격요법 긴축정책을 고집했다.[32]

이러한 상황에서, 슬로보단 밀로셰비치는 세르비아 민족주의를 이용하여 권력을 강화했고, 이는 유고슬라비아 내 민족 갈등을 더욱 고조시키는 결과를 가져왔다.

3. 4. 1. 슬로보단 밀로셰비치의 등장

1987년 세르비아의 관료 슬로보단 밀로셰비치는 코소보 자치주에서 알바니아인 통치에 반대하는 세르브인의 민족주의적 시위를 진정시키기 위해 파견되었다. 밀로셰비치는 이전까지 모든 형태의 민족주의를 배신이라고 비난했던 강경한 공산주의자였다.[33] 하지만 코소보의 자치는 세르비아 전역에서 늘 인기 없던 정책이었으며, 밀로셰비치는 이 상황을 이용해 코소보 문제에 대해서 전통적인 공산주의적 중립성에서 벗어났다.

밀로셰비치는 세르브인에게 알바니아 민족의 학대가 이제 중단될 것이라고 약속했다. 그 후 세르비아 사회주의 공화국의 집권 중인 공산주의 엘리트에 대항하여 코소보와 보이보디나의 자치권 축소를 요구하는 운동을 시작했다. 이런 행동은 세르브인 사이에서 인기를 얻었고 세르비아의 권력을 장악하는 데 도움이 되었다. 밀로셰비치와 그 지지자들은 유고슬라비아 내 세르비아 공화국의 부흥이라는 공격적인 민족주의적 의제를 내세우며 모든 세르브인의 보호와 전면적 개혁을 약속했다.

유고슬라비아 공산주의자동맹(SKJ)은 6개 공화국과 2개 자치주의 8개 공산주의 동맹으로 구성된 복합정당이었고, 이 중 세르비아 공산주의자 동맹이 세르비아를 통치했다. 1986년 5월부터 세르비아 공산주의자 동맹의 의장이 된 슬로보단 밀로셰비치는 민족주의 정서라는 물결을 타고 코소보에서 얻은 새로운 인기를 바탕으로 1987년 9월 23~24일 양일간 열린 세르비아 공산주의자 동맹 중앙위원회 제8차 대회에서 밀로셰비치의 멘토였던 이반 스탐볼리치 세르비아 대통령을 밀어내고 세르비아에서 가장 강력한 정치인으로 올라섰다.

1988년 베오그라드에서 열린 시위에서 밀로셰비치는 유고슬라비아 내에서 세르비아가 직면한 상황에 대한 자신의 인식을 다음과 같이 밝혔다.

> 국내외에서 세르비아의 적들이 우리를 향해 몰려들고 있습니다. 우리는 그들에게 "두렵지 않다. 우리는 전투에서 움찔하지 않을 것이다"라고 말할 것입니다.

>[34]

> 세르브인은 헌법을 준수하든 아니든, 법을 준수하든 아니든, 당령을 준수하든 아니든 오직 세르비아의 이익을 위해서만 행동할 것이다.

>[35]

반관료제 혁명이란 세르비아와 몬테네그로에서 밀로셰비치와 그 지지자들이 보이보디나 자치주, 코소보 자치주, 몬테네그로 사회주의 공화국(SR 몬테네그로)에서 경쟁자를 축출하기 위해 조율된 일련의 여러 시위이다. 몬테네그로 정부는 1988년 10월 쿠데타에서 살아남았으나,[36] 1989년 1월 다시 쿠데타가 발생해 기존 정권이 붕괴되었다.[37]

반관료제 혁명을 통해 밀로셰비치는 세르비아 이외에도 유고슬라비아의 대통령직 위원회에 2개 자치주와 몬테네그로 대표단까지 이용해 영향력을 행사할 수 있게 되었다. 이전에는 세르비아의 영향력을 줄였던 수단이 이제 8개 회원국으로 구성된 대통령단에서 역으로 영향력을 늘리는 데 이용되어 밀로셰비치는 SR 몬테네그로(현지 선거 이후), SR 세르비아를 통한 자신의 표, SAP 보이보디나, SAP 코소보까지 최소 4표를 동원할 수 있었다. 밀로셰비치 지지자들은 "진실의 행진"이라고 부르는 일련의 집회를 통해 지방정부를 전복하고 밀로셰비치의 동맹으로 교체하는 데 성공했다.

반관료제 혁명의 여파로 1989년 2월 코소보 내 알바니아계 광부들은 위기에 처한 자치권을 보존할 것을 요구하며 파업을 조직했다.[38] 이는 세르브인과 알바니아인 간 민족 갈등에 영향을 주었다. 1980년대 코소보 인구의 77%는 알바니아계로 알바니아인이 다수였다.

세르비아가 코소보에서 역사적 패배를 당한 지 600주년이 된 1989년 6월, 밀로셰비치는 중세 세르비아사를 의도적으로 상기시키는 세르비아 민족주의적 의제를 가진 가지메스탄 연설을 20만 세르비아인 앞에서 말했다.[39] 밀로셰비치는 연방 체제의 무능함에 대한 해법으로 정부의 중앙집권화를 주장했다. 슬로베니아와 크로아티아는 멀리 독립까지 내다보고 있었다는 점을 고려할 때 이는 용납할 수 없는 조치였다.[40]

3. 4. 2. 반관료제 혁명

1987년, 세르비아의 관료 슬로보단 밀로셰비치는 코소보 자치주에서 알바니아인 통치에 반대하는 세르브인들의 민족주의 시위를 진정시키기 위해 파견되었다. 밀로셰비치는 이전까지 모든 형태의 민족주의를 비난했지만, 코소보 자치는 세르비아에서 인기가 없었기 때문에 이 상황을 이용하여 코소보 문제에 대해 전통적인 공산주의 중립에서 벗어났다.[33]밀로셰비치는 세르비아 사회주의 공화국의 집권 공산주의 엘리트에 대항하여 코소보와 보이보디나의 자치권 축소를 요구하는 운동을 시작했고, 이는 세르브인들 사이에서 인기를 얻어 세르비아의 권력을 장악하는 데 도움이 되었다. 그는 유고슬라비아 내 세르비아 공화국의 부흥이라는 공격적인 민족주의적 의제를 내세우며 모든 세르브인의 보호와 전면적 개혁을 약속했다.

유고슬라비아 사회주의 연방공화국의 집권당은 6개 공화국과 2개 자치주의 8개 공산주의 동맹으로 구성된 유고슬라비아 공산주의자동맹(SKJ)이었고, 세르비아 공산주의자 동맹이 세르비아를 통치했다. 1986년 5월부터 세르비아 공산주의자 동맹의 의장이 된 밀로셰비치는 민족주의 정서를 타고 코소보에서 얻은 인기를 바탕으로 1987년 9월 세르비아 공산주의자 동맹 중앙위원회 제8차 대회에서 이반 스탐볼리치 세르비아 대통령을 밀어내고 세르비아에서 가장 강력한 정치인으로 올라섰다. 1988년 베오그라드에서 열린 시위에서 밀로셰비치는 "국내외에서 세르비아의 적들이 우리를 향해 몰려들고 있습니다. 우리는 그들에게 두렵지 않다. 우리는 전투에서 움찔하지 않을 것이다."라고 밝혔다.[34] 또한 "세르브인은 헌법을 준수하든 아니든, 법을 준수하든 아니든, 당령을 준수하든 아니든 오직 세르비아의 이익을 위해서만 행동할 것이다."라고 말했다.[35]

한편 슬로베니아 사회주의 공화국과 크로아티아 사회주의 공화국은 알바니아 광부와 그들의 인정투쟁을 지지했다. 슬로베니아 언론은 밀로셰비치를 베니토 무솔리니와 비교하는 기사를 게재했고, 밀로셰비치는 그러한 비판은 근거가 없으며 "세르비아에 대한 공포를 퍼뜨리는 것"이라고 주장했다.[41] 코소보의 파업은 코소보를 7번째 공화국으로 만들 것을 요구하는 시위로 번졌고, 분노한 세르비아 지도부는 경찰과 유고슬라비아 인민군을 투입했다.

1989년 2월, 알바니아계인 아젬 블라시가 대통령직에서 사퇴하고 밀로셰비치의 측근으로 교체되자, 알바니아 시위대는 블라시의 복귀를 요구했다. 블라시가 시위를 지지하자 밀로셰비치와 그 지지자들은 이를 "세르비아와 유고슬라비아에 대한 반혁명"으로 규정하고 유고슬라비아 연방정부에 무력 진압을 요구했다. 베오그라드의 유고슬라비아 의회 건물 밖에서 밀로셰비치와 세르비아 지지자들은 코소보 내 세르브인을 보호하고 파업을 진압하기 위해 유고슬라비아 군의 존재감 강화를 요구하는 대규모 시위를 벌였다.

1989년 2월 27일, 밀란 쿠찬 SR 슬로베니아 대표는 베오그라드를 떠나 류블랴나의 찬카리에우 돔 회의에 참석해 블라시 석방을 요구한 알바니아인 시위대의 노력을 지지했다. 1995년 BBC Two 다큐멘터리 《유고슬라비아의 죽음》에서 쿠찬은 1989년 세르비아 내 자치주와 몬테네그로에서 밀로셰비치의 반관료제 혁명이 성공함에 따라 코소보의 쿠데타가 실패할 경우 밀로셰비치의 다음 정치적 쿠데타 표적은 작은 공화국이 될 것이라고 우려했다. 세르비아 국경 텔레비전은 쿠찬을 분리주의자, 반역자, 알바니아 분리주의 지지자라고 비난했다.

베오그라드에서는 코소보에 대한 조치를 요구하는 세르브인의 시위가 이어졌다. 밀로셰비치는 페타르 그라차닌에게 시위를 이어나가라고 지시했는데, 이는 다른 회원국이 코소보에서 알바니아인 파업을 진압하는 막대한 지지가 자기 편이라는 사실을 유도하기 위해서였다. 밀로셰비치의 동맹이었던 보리사브 요비치는 라이프 디즈다레비치 보스니아측 대표를 만나 연방 정부에게 세르비아의 요구에 양보하라고 요구했다. 디즈다레비치는 시위대와 대화를 나누며 유고슬라비아의 단결에 관한 연설을 통해 직접 사태를 진정시키려 했다.

디즈다레비치의 연설은 정중한 박수를 받았지만 시위는 계속되었다. 밀로셰비치는 시위대에게 세르비아 국민들이 구체제 당 관료와의 싸움에 승리하고 있다고 연설했고, 군중 속에서 "블라시를 체포하라"는 목소리가 나왔다. 밀로셰비치는 유고슬라비아의 통일에 반대하는 음모를 꾸미는 자는 누구든지 체포하고 처벌하겠다고 선언했다. 다음 날 유고슬라비아군이 코소보로 쏟아져 들어왔고 블라시는 체포되었다.

1989년 3월, 세르비아 개헌안이 채택되면서 유고슬라비아의 위기가 더욱 깊어졌다. 이 개헌안은 세르비아 공화국 정부가 코소보와 보이보디나 자치주에 대한 실효적 지배권을 행사할 수 있도록 하는 내용을 담고 있었다.[42]

블라시 정권 붕괴에 도움을 준 세르브계 코소보인들은 슬로베니아로 향해 밀란 쿠찬을 유고슬라비아의 반역자라고 비난하고 축출을 요구하는 "진실의 행진"을 열겠다고 위협했다. 하지만 1989년 12월 류블랴나에서 반관료제 혁명을 재현하려는 시도는 실패했다. 기차를 타고 슬로베니아로 향하던 세르비아 시위대는 크로아티아 경찰이 슬로베니아 경찰과 협력하여 자국 영토로 향하는 모든 교통수단의 운행을 중지하면서 시위 자체가 불발되었다.[43][44][45]

반관료제 혁명 이후 유고슬라비아 대통령직에서 세르비아의 보리사브 요비치(당시 대통령직 의장), 몬테네그로의 네나드 부친, 보이보디나의 유고슬라브 코스티치, 코소보의 리자 사푼지우가 한 편으로 블록으로 움직이기 시작했다.[46]

3. 4. 3. 파급

1987년, 세르비아의 관료 슬로보단 밀로셰비치는 코소보 자치주에서 알바니아인 통치에 반대하는 세르브인의 민족주의적 시위를 진정시키기 위해 파견되었다. 밀로셰비치는 이전까지 민족주의를 비판했지만, 코소보 자치는 세르비아에서 인기가 없었기 때문에 이 상황을 이용하여 코소보 문제에 대한 전통적인 공산주의적 중립에서 벗어났다.[33] 그는 세르브인에게 알바니아 민족의 학대가 중단될 것이라고 약속하고, 코소보와 보이보디나의 자치권 축소를 요구하는 운동을 시작하여 세르비아에서 권력을 장악했다. 밀로셰비치와 그 지지자들은 유고슬라비아 내 세르비아 공화국의 부흥을 내세우며 모든 세르브인의 보호를 약속했다.1988년 베오그라드에서 열린 시위에서 밀로셰비치는 "국내외에서 세르비아의 적들이 우리를 향해 몰려들고 있습니다. 우리는 그들에게 '두렵지 않다. 우리는 전투에서 움찔하지 않을 것이다'라고 말할 것입니다."라고 말했다.[34]

한편, 슬로베니아와 크로아티아는 알바니아 광부와 그들의 인정투쟁을 지지했다. 슬로베니아 언론은 밀로셰비치를 베니토 무솔리니와 비교하는 기사를 게재했고, 밀로셰비치는 "세르비아에 대한 공포를 퍼뜨리는 것"이라고 주장했다.[41] 코소보의 파업은 코소보를 7번째 공화국으로 만들 것을 요구하는 시위로 번졌고, 세르비아는 경찰력과 유고슬라비아 인민군을 투입했다.

1989년 2월, 알바니아계인 아젬 블라시가 대통령직에서 사퇴하고 밀로셰비치의 측근으로 교체되었다. 알바니아 시위대는 블라시의 복귀를 요구했고, 블라시가 시위를 지지하자 밀로셰비치는 이를 "반혁명"으로 규정하고 유고슬라비아 연방정부에 무력 진압을 요구했다. 베오그라드에서 밀로셰비치와 세르비아 지지자들은 유고슬라비아 군의 코소보 내 존재감 강화를 요구하는 대규모 시위를 벌였다.

1989년 2월 27일, 슬로베니아 대표 밀란 쿠찬은 세르브계의 요구에 반대하며 베오그라드를 떠나 슬로베니아로 이동, 류블랴나의 찬카리에우 돔 회의에 참석해 블라시 석방을 요구한 알바니아인 시위대를 지지했다. BBC Two의 다큐멘터리 《유고슬라비아의 죽음》에서 쿠찬은 밀로셰비치의 다음 정치적 쿠데타 표적이 슬로베니아가 될 것이라고 우려했다. 세르비아 국경 텔레비전은 쿠찬을 분리주의자라고 비난했다.

베오그라드에서는 코소보에 대한 조치를 요구하는 세르브인의 시위가 이어졌다. 밀로셰비치는 공산당 대표 페타르 그라차닌에게 시위를 계속하라고 지시했고, 보리사브 요비치는 라이프 디즈다레비치에게 연방 정부가 세르비아의 요구에 양보하라고 요구했다. 디즈다레비치는 시위대와 대화하며 유고슬라비아의 단결에 관한 연설을 했지만, 시위는 계속되었다.[34] 밀로셰비치는 시위대에게 세르비아 국민들이 구체제 당 관료와의 싸움에 승리하고 있다고 연설했고, 군중 속에서 "블라시를 체포하라"는 목소리가 나왔다. 밀로셰비치는 유고슬라비아의 통일에 반대하는 음모를 꾸미는 자는 누구든지 체포하고 처벌하겠다고 선언했다. 다음 날 블라시는 체포되었다.

1989년 3월, 세르비아 개헌안이 채택되면서 세르비아 공화국 정부는 코소보와 보이보디나 자치주에 대한 실효적 지배권을 행사하게 되었고, 유고슬라비아의 위기는 더욱 깊어졌다.[42]

블라시 정권 붕괴에 도움을 준 세르브계 코소보인들은 슬로베니아로 향해 밀란 쿠찬을 유고슬라비아의 반역자라고 비난하고 축출을 요구하는 "진실의 행진"을 열겠다고 위협했다. 하지만 1989년 12월 류블랴나에서 시도는 실패했다. 기차를 타고 슬로베니아로 향하던 세르비아 시위대는 크로아티아 경찰이 슬로베니아 경찰과 협력하여 자국 영토로 향하는 모든 교통수단의 운행을 중지하면서 시위 자체가 불발되었다.[43][44][45]

반관료제 혁명 이후 유고슬라비아 대통령직에서 세르비아, 몬테네그로, 보이보디나, 코소보 대표가 한 편으로 블록으로 움직이기 시작했다.[46]

4. 최종적인 정치적 위기 (1990년~1992년)

1990년 1월 유고슬라비아 공산주의자동맹 제14차 당대회 임시회가 소집되었다. 유고슬라비아 공산주의자동맹(SKJ)은 위기에 처해 있었고, 회의 대부분은 세르비아와 슬로베니아 대표단이 당과 유고슬라비아의 미래를 놓고 논쟁하는 데 시간을 보냈다.[47] 밀로셰비치가 이끄는 세르비아 대표단은 당내 최대 민족인 세르브인에게 힘을 실어주는 1인 1표제를 주장했다.

크로아트계와 슬로벤계는 6개 공화국에 더 많은 권한을 주어 유고슬라비아를 개혁하려 했으나, 새로운 투표 체계 도입은 계속 부결되었다. 결국 이비차 라찬이 이끄는 크로아티아 대표단과 슬로베니아 대표단은 1990년 1월 23일 당대회에서 퇴장했고, 전유고슬라비아당은 사실상 해체되었다. 외부 압력까지 더해져 모든 공화국에서 다당제가 채택되었다.

4. 1. 당의 위기

1990년 1월 유고슬라비아 공산주의자동맹 제14차 당대회 임시회가 소집되었다. 유고슬라비아의 집권 단일여당인 유고슬라비아 공산주의자동맹(SKJ)은 위기에 처해 있었다. 회의 대부분은 세르비아와 슬로베니아 대표단이 공산주의자동맹과 유고슬라비아의 미래를 놓고 논쟁을 벌이는 데 소모되었다.[47] 크로아티아 사회주의 공화국은 세르비아 시위대가 슬로베니아에 도착하는 것을 막았다. 밀로셰비치가 이끄는 세르비아측 대표단은 당 내 최대 민족인 세르브인에게 힘을 실어주는 1인 1표제 당원 정책을 주장했다.이에 크로아트계와 슬로벤계는 6개 공화국에 더 많은 권한을 위임하여 유고슬라비아를 개혁하려 시도했지만, 당이 새로운 투표 체계를 도입하려는 모든 발의와 시도를 계속 부결시켰다. 이 결과 이비차 라찬이 이끄는 크로아티아 대표단과 슬로베니아 대표단이 1990년 1월 23일 당대회에서 퇴장하며 전유고슬라비아당은 사실상 해체되었다. 여기에 외부의 압력까지 합쳐져 모든 공화국에서 다당제가 채택되었다.

1990년 유고슬라비아의 각 공화국에서 총선이 진행되었고, 총선에서 구 공산당 세력은 대부분 재집권에 실패했으며, 신정부는 대부분 민족주의 공약을 내세우며 각자의 민족주의적 이익을 보호하겠다고 약속했다. 다당제 총선에서 민족주의자 계열은 1990년 4월 8일 슬로베니아, 1990년 4월 22일과 5월 2일 크로아티아, 11월 11일, 25일, 12월 9일 마케도니아, 11월 18일, 25일 보스니아 헤르체고비나에서 공산당을 물리치고 집권에 성공했다.

비슷한 시기에 열린 다당제 총선에서 1990년 12월 9일과 16일 몬테네그로와 12월 9일과 23일 세르비아에서는 구 공산당에서 재창당한 정당이 집권에 성공했다. 같이 열린 세르비아의 대통령 선거에서는 밀로셰비치가 재집권에 성공했다. 세르비아와 몬테네그로는 점점 세르브인이 지배하는 유고슬라비아를 더 선호했다.

4. 2. 다당제 선거

1990년 1월 유고슬라비아 공산주의자동맹 제14차 당대회 임시회가 소집되었다. 유고슬라비아의 집권 단일여당인 유고슬라비아 공산주의자동맹(SKJ)은 위기에 처해 있었다. 회의 대부분은 세르비아와 슬로베니아 대표단이 공산주의자동맹과 유고슬라비아의 미래를 놓고 논쟁을 벌이는 데 소모되었다.[47] 밀로셰비치가 이끄는 세르비아측 대표단은 당 내 최대민족인 세르브인에게 힘을 실어주는 1인 1표제 당원 정책을 주장했다.이에 크로아트계와 슬로벤계는 6개 공화국에 더 많은 권한을 위임하여 유고슬라비아를 개혁하려 시도했지만, 당이 새로운 투표 체계를 도입하려는 모든 발의와 시도를 계속 부결시켰다. 이 결과 이비차 라찬이 이끄는 크로아티아 대표단과 슬로베니아 대표단이 1990년 1월 23일 당대회에서 퇴장하며 전유고슬라비아당은 사실상 해체되었다. 여기에 외부의 압력까지 합쳐져 모든 공화국에서 다당제가 채택되었다.

4. 3. 크로아티아의 민족 긴장

1990년 1월 유고슬라비아 공산주의자동맹 제14차 당대회 임시회가 소집되었다. 회의 대부분은 세르비아와 슬로베니아 대표단이 유고슬라비아 공산주의자동맹과 유고슬라비아의 미래를 놓고 논쟁을 벌이는 데 소모되었다.[47] 크로아티아 사회주의 공화국은 세르비아 시위대가 슬로베니아에 도착하는 것을 막았다. 밀로셰비치가 이끄는 세르비아측 대표단은 당 내 최대 민족인 세르브인에게 힘을 실어주는 1인 1표제 당원 정책을 주장했다.이에 크로아트계와 슬로벤계는 6개 공화국에 더 많은 권한을 위임하여 유고슬라비아를 개혁하려 시도했지만, 당은 새로운 투표 체계를 도입하려는 모든 발의와 시도를 계속 부결시켰다. 이 결과 이비차 라찬이 이끄는 크로아티아 대표단과 슬로베니아 대표단이 1990년 1월 23일 당대회에서 퇴장하며 전유고슬라비아당은 사실상 해체되었다. 여기에 외부의 압력까지 합쳐져 모든 공화국에서 다당제가 채택되었다.

5. 유고슬라비아 전쟁

1991년 6월 25일, 슬로베니아와 크로아티아가 독립을 선언하자, 세르비아 주도의 유고슬라비아 연방은 독립 무효를 선언, 6월 28일 슬로베니아에 연방군을 진격시킴으로써 유고슬라비아 전쟁이 발발하였다. 처음 3개월간은 유럽 강대국들의 개입으로 휴전하였으나, 8월에 연방군의 크로아티아 진격으로 전투는 재개되었고, 전쟁은 유고슬라비아 전역으로 확대되었다.[1]

1992년 1월, 크로아티아군은 전열을 정비하며 반격을 시작하였고, 크로아티아에 거주하던 세르비아인들이 세르비아로 탈출하던 가운데 남아 있던 세르비아인들은 크로아티아군에게 혹독한 보복을 당해 인권침해 문제가 제기되기도 하였다.[1]

1992년 3월에는 보스니아 헤르체고비나까지 내전이 확대되었다. 애초에 보스니아 헤르체고비나 정부는 중립을 선언하였으나, 이미 독립파(보스니아인)와 연방 잔류파(세르비아인)로 갈려 분쟁이 시작되고 있었던 상황이었다. 결국 보스니아 헤르체고비나는 독립을 선언하였으며, 연방군은 즉각 보스니아 헤르체고비나를 공격하면서 보스니아 전쟁을 일으킨다.[1]

한편, 계속된 내란으로 유고슬라비아 연방의 붕괴를 피할 수 없게 되자, 1992년 4월에 세르비아는 몬테네그로와 함께 신유고슬라비아를 선언한다.[1]

내란 말기에는 결국 북대서양 조약 기구(NATO)가 개입하여 세르비아 폭격, 경제 제재 등을 동원하였고, 1995년 12월 14일 데이턴 합의서의 체결로 3년 반에 걸친 전쟁은 그 막을 내렸다.[1]

6. 코소보 전쟁

코소보는 1971년에 구유고슬라비아의 자치주가 되었으나, 1989년 공산권 붕괴로 알바니아인들의 독립 요구가 커지고 있었다. 이에 세르비아 정부는 자치권을 빼앗았고, 알바니아인들은 1995년 코소보 해방군을 조직하여 세르비아 경찰에 대한 무장 저항을 시작했다.

1998년 2월, 코소보를 순찰하던 세르비아 경찰 4명이 알바니아 민병대에 살해되면서 전쟁으로 치달았으며, 세르비아 경찰의 보복 및 진압, 알바니아 민병대의 저항과 보복이 거듭되었다.

1999년 초, 코소보는 전면적인 전쟁 상태에 빠졌으며, 평화를 위해 미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 독일, 러시아 등 서방 6개국이 개입하여 평화안(1. 휴전 후 3년 뒤 독립 논의, 2. 코소보에 나토 평화유지군 주둔)을 제시했다. 그러나 알바니아계는 독립 시기 문제로, 세르비아는 주권 문제로 평화안을 거부했다.

이에 미국은 1999년 3월 24일 나토군에게 세르비아 수도 베오그라드와 코소보의 세르비아군 기지에 대대적인 공습을 지시했고, 결국 6월 9일 세르비아가 평화안을 수용하면서 79일간의 전쟁이 마무리되었다.

7. 1990년대 이후

구 유고슬라비아는 슬로베니아, 보스니아 헤르체고비나, 세르비아 몬테네그로, 크로아티아, 북마케도니아로 분리되었고, 세르비아 몬테네그로는 2006년 6월 각각 세르비아와 몬테네그로로 다시 분리 독립되었다. 2008년에는 코소보가 세르비아로부터 분리 독립을 선언하였다. 코소보는 2018년 2월 17일 기준 107개 유엔 회원국으로부터 독립 국가로 승인받았으며, 2014년 국제 올림픽 위원회(IOC)에 가입하였다.

참조

[1]

웹인용

The forgotten Yugoslavian side of Italia 90

https://www.crickets[...]

2020-06-23

[2]

웹인용

Decades later, Bosnia still struggling with the aftermath of war

https://www.pbs.org/[...]

2017-11-19

[3]

웹인용

The Hungaro-Croatian Compromise of 1868 (The Nagodba)

http://www.h-net.org[...]

[4]

서적

International Relations

https://books.google[...]

K.K. Publications

2021-09-11

[5]

잡지

Elections

http://www.time.com/[...]

1925-02-23

[6]

웹사이트

Appeal to the international league of human rights

http://www.croatianh[...]

[7]

서적

War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration

Stanford University Press

2001

[8]

웹사이트

Jasenovac concentration camp

http://www.ushmm.org[...]

[9]

간행물

World Development Report 1991

World Bank

1991

[10]

서적

Small arms survey 2015 : weapons and the world.

2015-07-05

[11]

웹사이트

Ustav Socijalističke Federativne : Republike Jugoslavije (1974)

https://web.archive.[...]

[12]

저널

The Constitutional Crisis in Yugoslavia and the International Law of Self-Determination: Slovenia’s and Croatia’s Right to Secede

http://lawdigitalcom[...]

1992-01-12

[13]

서적

Yugoslavia: a state that withered away

Purdue University Press

2009

[14]

서적

Yugoslavia: a state that withered away

Purdue University Press

2009

[15]

서적

Emigration and Its Effects on the Sending Country

Rand Corporation

1994

[16]

서적

International Migration: Prospects and Policies in a Global Market

Oxford University Press

2004

[17]

웹사이트

Constitution of the SFRY, 1974

http://sr.wikisource[...]

[18]

저널

Serbian Nationalism and the Origins of the Yugoslav Crisis

http://www.usip.org/[...]

United States Institute of Peace

1996-04

[19]

웹인용

Picture stories - ESI

http://www.esiweb.or[...]

esiweb.org

[20]

뉴스

Kosovo

http://topics.nytime[...]

2010-07-23

[21]

뉴스

Yugoslav republic jealously guards its gains

https://www.nytimes.[...]

1985-12-08

[22]

저널

Misunderstanding Yugoslavia

https://www.lrb.co.u[...]

1996-05-23

[23]

서적

The Oxford Handbook of the History of Nationalism

Oxford University Press

2013

[24]

웹인용

YUGOSLAVIA: KEY QUESTIONS AND ANSWERS ON THE DEBT CRISIS

https://web.archive.[...]

2011-05-12

[25]

웹인용

Former Yugoslavia's Debt Apportionment

https://documents1.w[...]

1996-06

[26]

문서

United States Policy Toward Yugoslavia

https://fas.org/irp/[...]

1984-03-14

[27]

뉴스

Agrokomerc Ex-Director Goes on Hunger Strike in Jail

https://apnews.com/a[...]

1989-01-05

[28]

서적

Tito's Yugoslavia and after: Communism, post-Communism, and the war in Croatia

https://www.jstor.or[...]

Manchester University Press

2002

[29]

서적

Nation, State, and the Economy in History

Cambridge University Press

2003

[30]

서적

Emigration and Its Effects on the Sending Country

Rand Corporation

1994

[31]

서적

International Migration: Prospects and Policies in a Global Market

Oxford University Press

2004

[32]

뉴스

Austerity and Unrest on Rise in Eastern Block

https://www.nytimes.[...]

1987-12-06

[33]

서적

Yugoslavia as History: Twice There Was a Country

Cambridge University Press

2000

[34]

방송

The Death of Yugoslavia

British Broadcasting Corporation (BBC)

1995

[35]

서적

The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimisation

Indiana University Press

2006

[36]

뉴스

Yugoslav Police Fight Off A Siege in Provincial City

https://www.nytimes.[...]

2010-02-02

[37]

뉴스

Leaders of a Republic in Yugoslavia Resign

https://www.nytimes.[...]

2010-02-07

[38]

서적

Central and Southeast European Politics Since 1989

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2010-02-18

[39]

문서

The Kosovo Conflict and International Law: An Analytical Documentation 1974-1999

http://www.slobodan-[...]

Cambridge University Press

2001

[40]

서적

Genocide After Emotion: The Postemotional Balkan War

Routledge

1996

[41]

뉴스

Communism O Nationalism!

https://web.archive.[...]

1988-10-24

[42]

웹인용

A Country Study: Yugoslavia (Former): Political Innovation and the 1974 Constitution (chapter 4)

http://lcweb2.loc.go[...]

The Library of Congress

2011-01-27

[43]

웹인용

Historical Circumstances in Which "The Rally of Truth" in Ljubljana Was Prevented

http://www.fvv.uni-m[...]

Journal of Criminal Justice and Security

2012-07-04

[44]

웹인용

Rally of truth (Miting resnice)

http://www.rtvslo.si[...]

RTV Slovenija

2012-07-04

[45]

웹인용

akcijasever.si

http://www.akcijasev[...]

The "North" Veteran Organization

2012-07-03

[46]

뉴스

Stjepan Mesić, svjedok kraja (I) – Ja sam inicirao sastanak na kojem je podijeljena Bosna

http://www.bhdani.co[...]

2012-11-27

[47]

저널

Last Congress of the League of Communists of Yugoslavia: Causes, Consequences and Course of Dissolution

http://hrcak.srce.hr[...]

2008-12-22

[48]

웹인용

Stanovništvo prema nacionalnoj pripadnosti i površina naselja, popis 1991. za Hrvatsku

https://publikacije.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com