통 속의 뇌

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

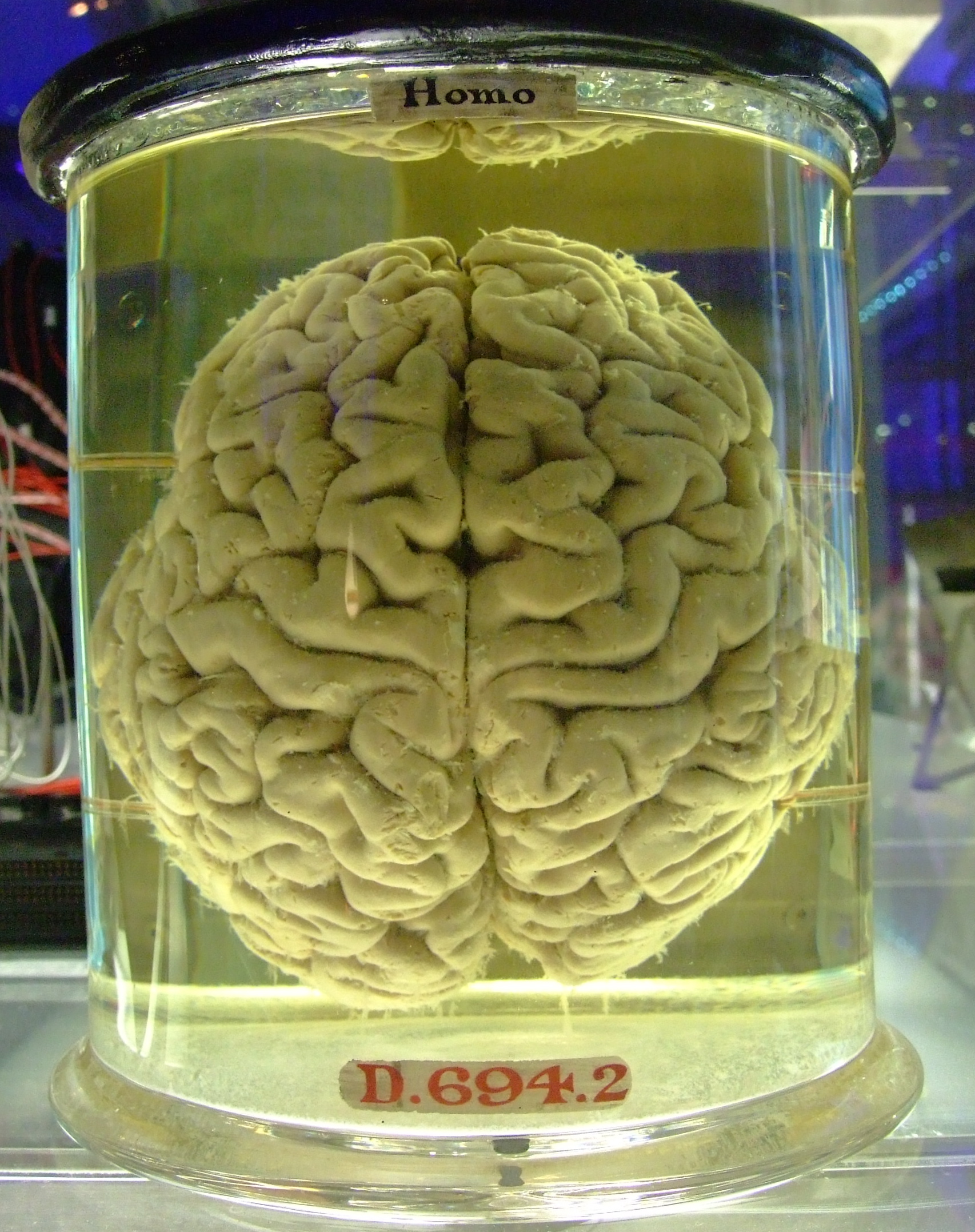

통 속의 뇌는 뇌가 특수한 배양액이 담긴 수조에 보존된 채 컴퓨터에 연결되어, 컴퓨터의 조작을 통해 일반적인 사람과 같은 의식을 갖게 되는 사고 실험이다. 이 사고 실험은 힐러리 퍼트남에 의해 제기된 회의주의적 논증을 반박하는 데 사용되었으며, 철학적 회의주의와 유아론에 대한 논증으로 이어진다. 통 속의 뇌는 힌두교의 마야 환영, 플라톤의 동굴의 비유 등과 유사하며, 가상 현실이 인간의 자율성에 미치는 영향에 대한 논의로 이어진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 심리철학에 관한 사고 실험 - 중국뇌

중국뇌 사고 실험은 중국 인구를 뇌의 뉴런처럼 설정하여 기능주의 관점에서 마음이 기능적으로 정의될 수 있는지에 대한 의문을 제기하는 철학적 사고 실험이다. - 심리철학에 관한 사고 실험 - 타일러 버지

타일러 버지는 미국의 철학자로, 반개체주의를 옹호하고 지각에 대한 철학적 설명을 제시했으며, UCLA, 스탠퍼드 대학교 등에서 교수를 역임하고 미국 예술 과학 아카데미 회원으로 활동했다. - 철학적 논증 - 유추

유추는 두 사물이나 현상의 관계에서 유사성을 찾아 추론하는 인지 과정으로, 철학, 법학, 신학을 넘어 문제 해결, 의사 결정, 학습, 창의성에 기여하며, 젠트너의 구조 매핑 이론으로 설명되기도 한다. - 철학적 논증 - 테세우스의 배

테세우스의 배는 모든 부품이 교체된 배가 원래의 배와 동일한지에 대한 철학적 사고 실험으로, 플루타르코스의 《영웅전》에 기록되어 있으며 동일성 문제, 물질 구성, 시간적 지속성 등 다양한 철학적 질문을 제기하며 여러 학문 분야에서 논의된다. - 실재 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 실재 - 다세계 해석

다세계 해석은 양자역학의 해석 중 하나로, 파동 함수의 붕괴를 부정하고 모든 양자적 가능성이 실제로 일어나 여러 세계로 분기한다고 주장하며, 디코히어런스 개념 도입과 양자 컴퓨터 이론 적용에도 불구하고 확률 해석 및 검증 불가능성 문제로 논쟁이 있다.

2. 사고 실험의 내용

어떤 과학자가 사람의 뇌를 꺼내어 뇌가 죽지 않도록 특수한 성분의 배양액으로 채운 수조에 넣는다. 뇌의 신경 세포를 전극을 통해 뇌파를 조작할 수 있는 매우 고성능의 컴퓨터에 연결한다. 의식은 뇌의 활동에 의해 생기므로 수조 속의 뇌는 컴퓨터의 조작으로 보통의 사람과 같은 의식을 가질 수 있다. 이 사고 실험은 우리가 현실이라고 믿는 세계가 사실은 이렇게 수조 속의 뇌가 컴퓨터를 통해 경험하는 환각일 수도 있다는 가능성을 제기한다.

통 속의 뇌 사고 실험은 철학적 회의주의[5]와 유아론과 같은 중요한 철학적 질문들을 제기하는 데 사용된다. 이 사고 실험은 우리가 경험하는 현실이 실제인지, 아니면 정교하게 조작된 환상인지 근본적으로 의심하게 만든다.

3. 철학적 논의

이러한 도발적인 질문에 대해 다양한 철학적 논의와 반박이 이어져 왔다. 대표적으로 철학자 힐러리 퍼트넘은 언어 철학과 의미론에 기반하여 통 속의 뇌 가설 자체에 내재된 모순을 지적하며 반회의주의적 주장을 펼쳤다.[27][4] 또한 인식론적 관점에서는 입증 책임이 회의주의자에게 있으며, 기존의 정당화된 믿음(우리는 통 속의 뇌가 아니다)을 논파하지 못하는 한 회의주의적 주장을 받아들일 필요가 없다는 비판도 제기된다. 이러한 논쟁들은 지각, 형이상학, 언어 철학 등 철학의 여러 분야로 확장되어 지식, 진리, 의식, 표상과 같은 근본적인 문제들에 대한 깊이 있는 성찰을 유도한다.[6]

통 속의 뇌와 유사한 아이디어는 철학사에서 꾸준히 등장해왔다. 고대 힌두교의 마야(환영) 사상, 플라톤이 제시한 동굴의 비유, 장자의 유명한 "호접몽(胡蝶夢)", 그리고 근대 철학의 아버지 르네 데카르트가 『성찰』에서 가정한 악마 논증 등이 그 예시다. 이들은 모두 우리가 감각하는 세계의 확실성에 대한 의문을 제기한다는 공통점을 지닌다.

최근에는 가상 현실(VR) 기술이 발전하면서 통 속의 뇌 논의가 다시금 주목받고 있다. 일부 철학자들은 가상 현실이 통 속의 뇌 시나리오를 현실화하여 인간의 자율성을 위협할 수 있다고 우려하는 반면, 다른 이들은 가상 현실이 오히려 새로운 경험과 관점을 제공하여 인식의 지평을 넓힐 수 있다고 보기도 한다.[7]

결론적으로 통 속의 뇌는 그 자체로 흥미로운 사고 실험일 뿐만 아니라, 지식, 현실, 의식 등 철학의 핵심적인 문제들을 탐구하는 중요한 도구로 여겨진다. 그러나 이 사고 실험의 전제나 타당성 자체에 대한 철학적 논쟁 역시 활발하게 진행 중이다.

3. 1. 회의주의와 유아론

통 속의 뇌 사고 실험은 철학적 회의주의[5]와 유아론에 대한 논증으로 사용되는 대표적인 예시다. 이 논증의 핵심은 다음과 같다. 통 속에 담긴 뇌는 실제 두개골 안에 있을 때와 정확히 동일한 전기적 자극을 받으며, 이것이 뇌가 외부 세계와 상호작용하는 유일한 방식이다. 따라서 뇌의 입장에서는 자신이 실제 몸 안에 있는지, 아니면 실험실의 통 안에 있는지 근본적으로 구별할 방법이 없다. 만약 우리가 실제로 몸을 가지고 현실 세계에 존재한다면, "나는 길을 걷고 있다" 또는 "나는 아이스크림을 먹고 있다"와 같은 대부분의 믿음은 참일 것이다. 하지만 우리가 통 속의 뇌라면, 동일한 경험을 하더라도 그 믿음은 모두 거짓이 된다. 이 논증은 우리가 통 속의 뇌일 가능성을 원천적으로 배제할 수 없으므로, 현재 가지고 있는 어떤 믿음에 대해서도 확실한 근거를 갖기 어렵다고 주장한다. 이는 우리가 과연 무엇을 확실히 '안다'고 말할 수 있는지에 대한 근본적인 질문, 즉 지식의 정의에 대한 문제를 제기한다.

이러한 회의주의적 주장에 대한 반론도 존재한다. 철학자 힐러리 퍼트넘은 반회의주의적 입장에서 통 속의 뇌 이론을 비판했다. 그는 모든 사람이 어느 순간부터 통 속의 뇌가 되었다는 가상의 상황을 설정하고, 이러한 상황에서도 자신이 통 속의 뇌가 아니라고 주장할 수 있다고 보았다. 퍼트넘은 의미론적 고찰을 통해 이 주장을 뒷받침한다. 예를 들어, 실제 나무를 본 적이 없고 우연히 나무와 비슷한 이미지만 머릿속에 떠올린 화성인이 있다고 가정해보자. 퍼트넘에 따르면, 이 화성인이 생각하는 '나무'는 실제 나무를 가리킨다고 할 수 없다. 왜냐하면 그 이미지와 실제 나무 사이에는 어떠한 인과적 연결고리도 없기 때문이다. 마찬가지로, 만약 어떤 사람이 통 속의 뇌라면, 그 뇌가 가지는 '나무'에 대한 생각이나 이미지는 실제 세계의 나무를 지칭할 수 없다는 것이다.[27] 따라서 통 속의 뇌가 "나는 통 속의 뇌이다"라고 생각하더라도, 그 생각이 지시하는 '통'이나 '뇌'는 실제 세계의 통이나 뇌가 아닐 수 있다는 역설적인 결론에 도달한다.

인식론적 관점에서도 이 회의주의적 주장에 대한 반박이 제기된다. 인식의 목표가 "가장 실재에 가까운 세계상을 획득"하는 것이라고 볼 때, 우리는 이미 "나는 통 속의 뇌가 아니며, 현실 세계에 독립적으로 존재하는 인간이다"라는 믿음을 정당한 것으로 받아들이고 있다. 회의주의자가 "나는 통 속의 뇌이다"라고 주장하며 기존의 믿음을 반박하려면, 그 주장이 기존 믿음보다 더 객관적이고 강력한 근거를 통해 정당화되어야 한다. 즉, 입증 책임은 새로운 주장을 제기하는 회의주의자에게 있다. 만약 회의주의자가 기존의 정당화된 믿음, 즉 "나는 통 속의 뇌가 아니며, 현실 세계에 독립적으로 존재하는 인간이다"라는 명제를 객관적으로 논파하지 못한다면, 그들의 주장 "나는 통 속의 뇌이다"를 참으로 받아들일 이유는 없다. 기존의 믿음이 여전히 더 설득력 있고 정당화된 상태이기 때문이다.

통 속의 뇌 사고 실험은 철학사에서 반복되어 온 회의주의적 문제 제기의 현대적 버전으로 볼 수 있다. 이는 힌두교의 마야(환영) 사상, 플라톤의 동굴의 비유, 장자의 호접몽, 그리고 르네 데카르트가 ''성찰록''에서 제시한 악령 가설 등과 유사한 맥락을 공유한다.

최근 가상 현실(VR) 기술의 발전은 통 속의 뇌 논의에 새로운 차원을 더하고 있다. 일부 현대 철학자들은 가상 현실이 통 속의 뇌 시나리오의 현실적 구현이 될 수 있으며, 이것이 인간의 자율성을 심각하게 위협할 수 있다고 우려한다.[7] 반면, 다른 이들은 가상 현실이 반드시 우리의 인지 구조를 왜곡하거나 현실과의 연결을 끊는 것은 아니라고 주장한다. 오히려 가상 현실을 통해 새로운 경험과 지식, 세상을 바라보는 다양한 관점을 얻을 수 있다는 긍정적인 시각도 존재한다.[7] 또한, 일부 철학자들은 감각 경험과 의미 사이의 관계에 주목하며 통 속의 뇌가 정말로 '속고 있는' 상태인지 의문을 제기하기도 한다.[6] 이는 지각, 형이상학, 언어 철학과 같은 더 넓은 철학적 논의로 이어진다.

3. 2. 퍼트넘의 반박

철학자 힐러리 퍼트넘은 반회의주의적 입장에서 통 속의 뇌 가설을 반박했다. 그는 모든 사람이 태어날 때부터 통 속의 뇌 상태이며, 세상에는 오직 뇌, 통, 그리고 이들을 관리하는 슈퍼컴퓨터만 존재한다고 가정하는 특별한 버전의 시나리오를 제시했다. 퍼트넘은 이러한 상황에서조차 자신이 통 속의 뇌가 아니라고 주장할 수 있다고 보았다. 그의 주장은 지시와 진리에 대한 의미론적 고찰, 특히 지시의 인과 이론에 기반한다.[27][4]

퍼트넘은 단어가 의미를 가지려면 그 단어가 지칭하는 대상과 적절한 인과적 연결이 있어야 한다고 주장했다. 예를 들어, 화성에 나무가 없고 화성인이 우연히 나무처럼 보이는 형상을 보고 '나무'라는 이미지를 떠올렸다고 해도, 그 이미지는 실제 지구의 나무와 인과적으로 연결되지 않았으므로 화성인이 생각하는 것은 진정한 '나무'가 아니라고 설명했다. 마찬가지로, 태어날 때부터 통 속에 있었던 뇌가 '나무'나 '통', '뇌'라는 단어를 사용할 때, 그 단어들은 실제 외부 세계의 나무, 통, 뇌를 지칭하는 것이 아니라 컴퓨터 시뮬레이션 내의 경험이나 전기 신호만을 가리킬 뿐이라는 것이다.[27][17] 퍼트넘은 이를 설명하기 위해 트윈 지구 사고 실험을 예로 들기도 했다.[18]

이를 바탕으로 퍼트넘은 "나는 통 속의 뇌이다"라는 문장을 분석했다.

퍼트넘은 이러한 초월 논증을 통해 "나는 통 속의 뇌이다"라는 진술 자체가 필연적으로 거짓이거나 무의미하며, 자기 모순적이라고 결론지었다.[15][18] 즉, 우리가 "나는 통 속의 뇌인가?"라고 의심하고 그 문장의 의미를 이해할 수 있다는 사실 자체가 우리가 통 속의 뇌가 아님을 보여준다는 것이다. 진짜 통 속의 뇌는 자신이 통 속의 뇌라는 생각을 유의미하게 형성할 수 없다는 주장이다. 퍼트넘의 이러한 주장은 마음 철학, 언어 철학, 형이상학 등에서 중요한 논의를 촉발시켰다.[20][21]

3. 2. 1. 반박에 대한 재반박

퍼트넘의 주장에 따르면, 진짜 통 속의 뇌는 자신이 통 속의 뇌인지 의심하는 경험 자체가 불가능하다. 왜냐하면 그 경험은 외부 세계와의 실제 상호작용에 기반한 것이 아니라, 단순히 프로그래밍된 전기 신호(예: '전기신호 8번')에 불과하기 때문이다. 즉, 통 속의 뇌가 "내가 통 속의 뇌인가?"라고 생각하는 것은 실제 세계의 '통'이나 '뇌'를 지칭하는 것이 아니라, 그저 '전기신호 8번'이라는 내부 상태에 대해 생각하는 것일 뿐이라는 것이다.[22][23]

하지만 이러한 퍼트넘의 반박에는 문제가 제기된다. 만약 어떤 사람(A)이 '통 속의 뇌'라는 개념을 이미 알고 있는 상태에서 납치되어 통 속의 뇌가 되었다고 가정해 보자. 그 후 특정 전기 신호(예: 8번)를 받아 "혹시 내가 통 속의 뇌가 된 건가?"라고 의심한다면, 이는 자신이 처한 상황에 대한 유의미한 의심이 될 수 있다. 왜냐하면 A는 '통 속의 뇌'라는 개념과 그 의미를 이미 알고 있기 때문이다. 이 경우, A의 의심은 단순한 전기 신호에 대한 반응을 넘어, 실제 개념에 기반한 사고 활동으로 볼 수 있다.

퍼트넘의 논리는 다음과 같은 비유로 요약될 수 있다.

# 태어날 때부터 자폐증을 가진 사람은 '배고픔'과 같은 특정 내적 상태나 욕구를 개념적으로 이해하지 못할 수 있다.

# 따라서 생리적인 '배고픔' 신호를 느끼더라도, 그것이 무엇을 의미하는지 정확히 파악하지 못한다.

# 결과적으로 '배고픔'과 관련된 복잡한 사고나 추론(알고리즘)이 불가능하다.

이와 유사하게, 퍼트넘은 우리가 "내가 통 속의 뇌인가?"라고 의심할 수 있다는 사실 자체가, 우리가 그 개념을 유의미하게 이해하고 사용하고 있다는 증거이며, 따라서 우리는 실제 통 속의 뇌가 아니라는 것을 역설적으로 증명한다고 주장한다. 즉, 진짜 통 속의 뇌에게 '전기신호 8번'은 그저 특정 감각일 뿐, "나는 지금 통 속에 뇌만 잠겨 전기 자극을 받는 상태인가?"라는 복합적인 상황 인지로 이어지지 않는다는 것이다.

그러나 퍼트넘의 논증은 "내 '나는 통 속의 뇌' 발화는 거짓이다"라는 메타언어적 진술만을 함축할 뿐, "나는 통 속의 뇌가 아니다"라는 대상 언어 수준의 진술을 직접적으로 증명하지 못한다는 비판에 직면한다. 회의론자는 여전히 우리가 통 속의 뇌가 아님을 대상 언어 수준에서 증명해야 한다고 요구할 수 있다.[22][23]

이 문제를 해결하기 위해 여러 철학자들이 퍼트넘의 논증을 재구성하려는 시도를 했다. 앤서니 L. 브루크너(Anthony L. Brueckner)와 크리스핀 라이트(Crispin Wright) 등은 탈인용 원리(disquotational principle)를 활용하는 접근법을 제시했다.[22][16] 반면, 테드 A. 워필드(Ted A. Warfield) 등은 자기 지식과 선험적 지식 개념에 초점을 맞추었다.[23]

퍼트넘의 초월 논증에 대한 대표적인 재구성 중 하나는 앤서니 L. 브루크너에 의해 제시되었다. 브루크너의 재구성은 다음과 같은 논리적 단계로 이루어진다.[22]

# 나는 통 속의 뇌(vat-English 사용)이거나, 통 속의 뇌가 아닌 사람(영어 사용)이다.

# 만약 내가 통 속의 뇌(vat-English 사용)라면, 나의 "나는 통 속의 뇌이다"라는 발언은 내가 통 속의 뇌라는 감각 인상을 가질 때 참이다.

# 만약 내가 통 속의 뇌(vat-English 사용)라면, 나는 (실제 세계의) 통 속의 뇌라는 감각 인상을 가지고 있지 않다. (퍼트넘의 의미론적 외재주의에 따라)

# 따라서 만약 내가 통 속의 뇌(vat-English 사용)라면, 나의 "나는 통 속의 뇌이다"라는 발언은 거짓이다. (2, 3으로부터)

# 만약 내가 통 속의 뇌가 아닌 사람(영어 사용)이라면, 나의 "나는 통 속의 뇌이다"라는 발언은 내가 통 속의 뇌일 경우에 참이다.

# 만약 내가 통 속의 뇌가 아닌 사람(영어 사용)이라면, 나의 "나는 통 속의 뇌이다"라는 발언은 거짓이다. (나는 통 속의 뇌가 아니므로) (5로부터)

# 결론적으로, 나의 "나는 통 속의 뇌이다"라는 발언은 거짓이다. (1, 4, 6으로부터)

하지만 이 재구성 역시 "나의 '나는 통 속의 뇌이다'라는 발언은 거짓이다"라는 메타언어적 결론에 도달할 뿐, "나는 통 속의 뇌가 아니다"라는 대상 언어적 결론을 직접 도출하지는 못한다. 이를 위해 브루크너는 "만약 나의 '나는 통 속의 뇌이다'라는 발언이 거짓이라면, 나는 통 속의 뇌가 아니다"와 같은 탈인용 원리를 추가로 도입하여 논증을 강화한다. 이 원리는 발언의 진리값과 실제 세계의 상태를 연결해주는 역할을 한다.[22]

3. 3. 인식론적 비판

철학자 힐러리 퍼트넘은 반회의주의적인 입장에서 통 속의 뇌 가설을 비판했다. 그는 모든 사람이 어느 순간부터 통 속의 뇌가 되었고, 세상에는 통, 뇌, 슈퍼컴퓨터만 존재한다고 가정하는 특별한 버전의 이론을 제시했다. 퍼트넘은 이 상황에서도 자신이 통 속의 뇌가 아니라고 말할 수 있다고 주장했는데, 이는 지시와 진리에 대한 의미론적 고찰에 기반한다.

그는 화성에 나무가 없는데 화성인이 우연히 나무를 닮은 것을 보고 '나무' 이미지를 떠올린다고 가정했다. 퍼트넘은 이 경우 화성인이 생각하는 것은 실제 '나무'가 아니라고 보았다. 왜냐하면 그 이미지와 실제 나무 사이에 아무런 인과적 연결이 없기 때문이다. 마찬가지로, 만약 어떤 사람이 통 속의 뇌라면, 그가 생각하는 '나무' 이미지는 실제 나무와 인과관계가 없으므로, 그가 "나는 통 속의 뇌이다"라고 생각하거나 말할 때, 그 '뇌'나 '통'이라는 단어는 실제 세계의 뇌나 통을 지시할 수 없게 된다. 따라서 "나는 통 속의 뇌이다"라는 진술 자체가 자기 반박적이 될 수 있다는 것이다.[27]

인식론적 관점에서 볼 때, 인식의 목표는 "가장 실재에 가까운 세계상을 획득"하는 것이다. 현재 일반적으로 받아들여지는 믿음은 '나는 통 속의 뇌가 아니며, 현실 세계에 독립적으로 존재하는 인간이다'라는 것이다. 따라서 '나는 통 속의 뇌이다'라는 회의주의적 주장이 참이 되려면, 기존의 정당화된 믿음을 객관적으로 논파해야 한다. 즉, 입증 책임은 새로운 주장을 제기하는 회의주의자에게 있다. 기존의 믿음이 더 설득력 있고 정당화되어 있으므로, 이를 논파하지 못하는 한 회의주의자의 주장을 참으로 받아들일 이유는 없다.

한편, 통 속의 뇌 시나리오는 철학적 회의주의[5]와 유아론을 뒷받침하는 논증으로 자주 사용된다. 뇌가 통 속에 있든 두개골 안에 있든 동일한 신경 자극을 받는다면, 뇌의 관점에서는 자신이 어디에 있는지 구별할 수 없다. 만약 통 속에 있다면, 우리가 현실이라고 믿는 대부분의 것들(예: 길을 걷고 있다, 아이스크림을 먹고 있다)은 거짓이 된다. 이 논증은 우리가 통 속의 뇌가 아님을 확신할 수 없다면, 우리의 믿음이 참인지 알 수 없으며, 결국 어떤 것도 확실히 '안다'고 말할 수 없다는 결론으로 이어진다. 이는 지식의 정의에 대한 근본적인 질문을 던진다.

그러나 일부 철학자들은 감각 경험과 의미 사이의 관계에 주목하여 통 속의 뇌가 정말로 '속고 있는' 것인지에 대해 의문을 제기하기도 한다.[6] 이는 지각, 형이상학, 그리고 언어 철학과 관련된 더 넓은 논의로 이어진다.

통 속의 뇌 사고 실험은 힌두교의 마야 개념, 플라톤의 동굴의 비유, 장자의 호접몽(胡蝶夢), 그리고 르네 데카르트가 『성찰』에서 제시한 악마 논증과 같은 철학사적 아이디어들의 현대적 변형으로 볼 수 있다.

3. 4. 생물학적 논증

통 속의 뇌 사고 실험에 대한 한 가지 반론은 생물학적 관점에서 제기된다. 이 반론은 통 속의 뇌(BIV)가 실제 사람에게서 발견되는 뇌, 즉 구체화된 뇌와 생물학적으로 동일하지 않으며 동일할 수도 없다는 점에 주목한다.[8][9] BIV는 신체로부터 분리되어 '탈구체화'된 상태이므로, 실제 뇌가 지닌 생물학적 특성을 갖지 못한다는 것이다. 특히, BIV는 신체에서 뇌로 전달되는 연결이 부족하며, 이로 인해 신경해부학적으로나 신경생리학적으로 실제 뇌와 유사하지 않다.[8][9] 만약 두 뇌가 생물학적으로 다르다면, BIV가 실제 뇌와 동일한 경험을 하는 것이 가능하다고 단정하기 어렵다는 결론이 나온다. 그러나 이러한 생물학적 반론에 대해, 가상의 컴퓨터가 신체에서 오는 것과 같은 종류의 신호 입력을 정교하게 복제하여 제공할 수 있다고 재반론할 수도 있다.

이 사고 실험은 다음과 같은 가상적인 상황을 설정한다. 어떤 과학자가 사람의 뇌를 두개골에서 꺼내어, 뇌가 생존할 수 있도록 특수하게 조성된 배양액으로 채워진 수조 안에 넣는다. 그리고 뇌의 신경 세포들을 전극을 통해 매우 고성능의 컴퓨터에 연결한다. 이 컴퓨터는 뇌의 활동, 즉 뇌파를 정밀하게 조작하여 뇌가 마치 실제 세계를 경험하는 듯한 의식을 만들어낸다. 의식은 뇌의 전기화학적 활동에 의해 발생하는 것이므로, 수조 속의 뇌는 컴퓨터가 보내는 신호에 따라 보통 사람과 같은 의식과 경험을 하게 될 수 있다는 것이다. 이 사고 실험은 우리가 현실이라고 믿고 있는 이 세계가 실제로는 이러한 방식으로 만들어진 정교한 환각이 아닐까 하는 근본적인 의문을 제기한다.

3. 5. 외재주의 논증

통 속의 뇌 논증과 관련하여, 뇌로 들어오는 자극의 출처와 관련된 주장이 제기된다. 이는 종종 외재주의(Externalism) 또는 초외재주의로부터의 설명이라고 불린다.[10] 통 속의 뇌(BIV) 시나리오에서 뇌는 기계로부터 직접 자극을 받는다. 반면, 실제 신체에 담긴 뇌는 외부 환경과 상호작용하는 신체(촉각, 미각, 후각 등)의 감각 기관을 통해 자극을 입력받는다.

이러한 자극 입력 방식의 차이는 통 속의 뇌가 표상하는 것과 실제 환경 속의 뇌가 표상하는 것 사이에 근본적인 차이가 있다는 주장으로 이어진다. 즉, 통 속의 뇌가 '나무'를 생각할 때 그것은 컴퓨터 시뮬레이션의 데이터를 가리키는 반면, 실제 뇌가 '나무'를 생각할 때는 외부 세계의 실제 나무를 가리킨다는 것이다.

이 논쟁은 우라이아 크리겔(Uriah Kriegel),[11] 콜린 맥긴,[12] 로버트 D. 루퍼트(Robert D. Rupert)[13] 등 여러 철학자들에 의해 다루어졌지만 아직 명확한 결론에 이르지 못했다. 이 논의는 마음 철학 분야에서 표상, 의식, 내용, 인지, 그리고 구체화된 인지 등 다양한 주제에 대한 논쟁에 영향을 미치고 있다.[14]

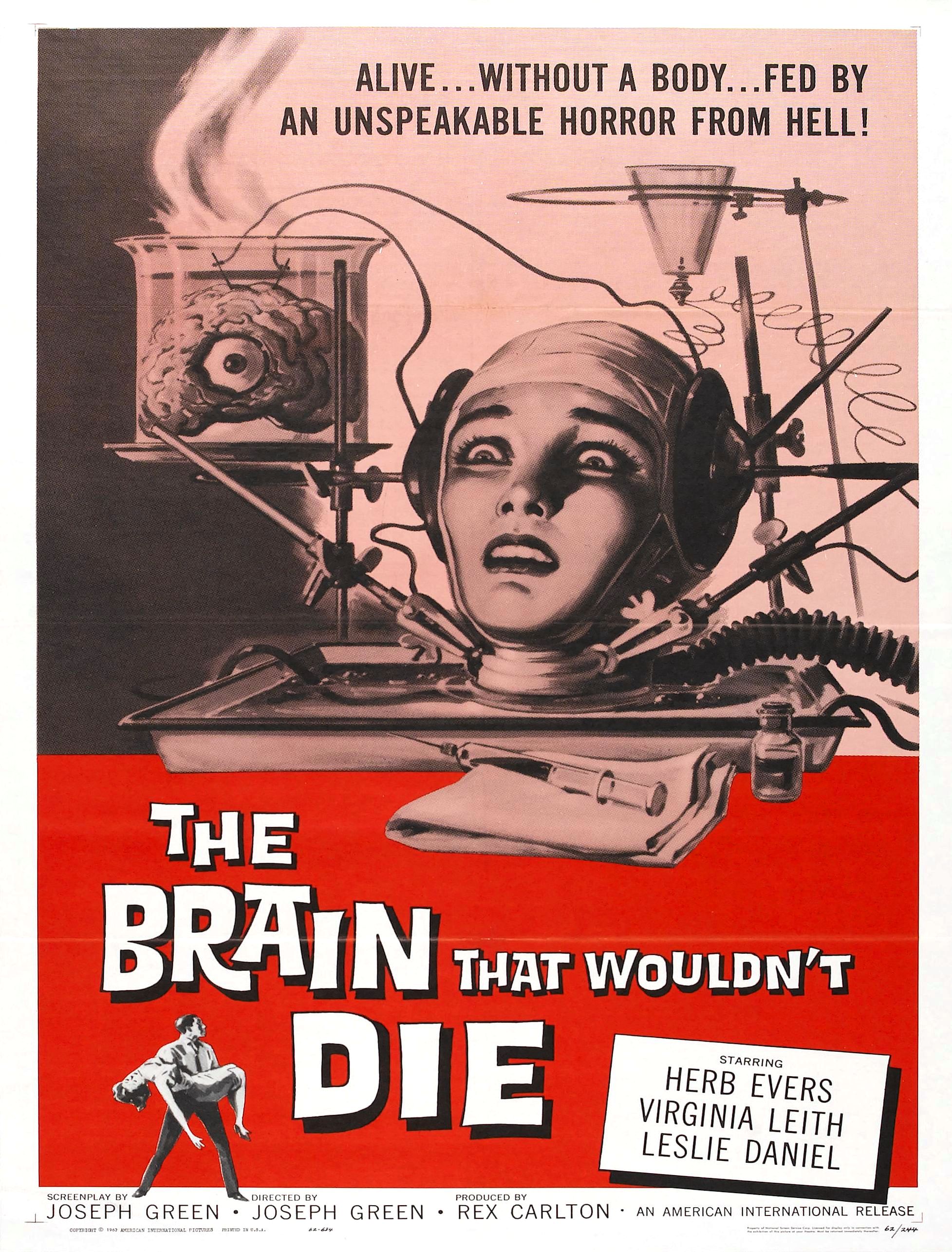

4. 대중문화 속 통 속의 뇌

'통 속의 뇌'라는 사고 실험은 SF를 비롯한 다양한 대중문화 장르에서 매력적인 소재로 활용되어 왔다. 이 개념은 작품 속에서 현실과 가상 현실의 경계, 인간의 의식과 자아 정체성의 본질, 기술 발전이 야기할 수 있는 윤리적 딜레마 등 깊이 있는 주제를 탐구하는 데 효과적인 장치로 사용된다. 영화, 드라마, 소설, 만화, 비디오 게임 등 여러 매체에서 '통 속의 뇌'와 유사한 설정을 찾아볼 수 있으며, 이를 통해 관객이나 독자에게 현실 인식에 대한 근본적인 질문을 던지곤 한다.

4. 1. 영화

- ''에이전트 오브 쉴드''(Agents of S.H.I.E.L.D.), 시즌 4

- ''알리타: 배틀 엔젤''(Alita: Battle Angel)

- ''아바타(Avatar)''

- ''블리스(Bliss)''

- "바함 대령의 뇌(The Brain of Colonel Barham)", 1965년 TV 시리즈 ''아우터 리미츠(The Outer Limits)''의 에피소드

- ''모비우스의 뇌(The Brain of Morbius)''

- ''뇌''(Brain)''

- ''브레인스톰(Brainstorm)''

- ''카프리카(Caprica)''

- ''채피(Chappie)''

- ''로스트 시티(The City of Lost Children)''

- ''콜드 라자루스(Cold Lazarus)''

- ''뉴욕의 거상(The Colossus of New York)''

- ''다크 스타(Dark Star)''

- ''도노반의 뇌(Donovan's Brain)''

- ''엑시스텐즈(Existenz)''

- ''폴아웃 시리즈(Fallout series)''

- * ''폴아웃 3''의 확장팩 ''포인트 룩아웃(Point Lookout)''

- * ''폴아웃: 뉴 베가스''의 확장팩 ''올드 월드 블루스(Old World Blues)''

- * ''폴아웃 4''의 확장팩 ''오토매트론(Automatron)''

- ''퓨쳐라마(Futurama)''

- 갱어 in ''닥터 후(Doctor Who)''

- ''공각기동대''(Ghost in the Shell)

- ''인셉션(Inception)''

- Kavanozdaki Adamtr

- ''로보토미 코퍼레이션(Lobotomy Corporation)''

- ''로스트(Lost)''의 에피소드 "네 눈 앞의 섬광(Flashes Before Your Eyes)"

- ''두 개의 뇌를 가진 사나이(The Man with Two Brains)''

- ''매트릭스'' 영화 시리즈(The Matrix film series)

- ''레드 드워프(Red Dwarf)''의 에피소드 "시간 밖으로(Out of Time)"

- ''가능 세계(Possible Worlds)''

- ''사이코패스(Psycho-Pass)''

- ''레포 멘(Repo Men)''

- ''로보캅(RoboCop)''

- ''세인츠 로우 IV(Saints Row IV)''

- ''스타 트렉: 넥스트 제너레이션(Star Trek: The Next Generation)''의 에피소드 "병 속의 배(Ship in a Bottle)"

- ''시드 마이어의 알파 센타우리(Sid Meier's Alpha Centauri)''

- ''소마(Soma)''

- ''소스 코드(Source Code)''

- ''스타 트렉: 오리지널 시리즈(Star Trek: The Original Series)''의 에피소드 "스팍의 뇌(Spock's Brain)"

- ''슈타인즈 게이트 0(Steins;Gate 0)''

- ''별의 일기(The Star Diaries)''

- ''스트레인지 데이즈(Strange Days)''

- ''스타 트렉: 넥스트 제너레이션(Star Trek: The Next Generation)''의 에피소드 "내면의 빛(The Inner Light)"

- ''제13층(The Thirteenth Floor)''

- ''토탈 리콜''(Total Recall)

- ''트랜센던스(Transcendence)''

- ''트론(Tron)''

- ''트론: 새로운 시작(Tron: Legacy)''

- ''아메리칸 대드!''(American Dad!)''의 에피소드 "휴가액(The Vacation Goo)"

- ''어둠 속의 속삭임(The Whisperer in Darkness)''

- ''업로드''(Upload)''

- 다니엘 데닛의 "나는 어디에?"(Where am I?)

- 로알드 달의 "윌리엄과 메리(William and Mary)"

- * 1961년 ''웨이 아웃(Way Out)''의 첫 번째 에피소드로 각색됨

- * 1979년 ''뜻밖의 이야기(Tales of the Unexpected)''에 다시 각색됨

- ''블랙 미러(Black Mirror)''의 에피소드 "화이트 크리스마스 - 파트 II(White Christmas - Part II)"

- ''세계는 철사 위에(World on a Wire)''

4. 2. 드라마

- ''에이전트 오브 쉴드''(Agents of S.H.I.E.L.D.), 시즌 4

- "바함 대령의 뇌(The Brain of Colonel Barham)", 1965년 TV 시리즈 ''아우터 리미츠(The Outer Limits)''의 에피소드

- ''카프리카(Caprica)''

- ''콜드 라자루스(Cold Lazarus)''

- ''퓨쳐라마(Futurama)''

- 닥터 후의 갱어

- ''로스트(Lost)''의 에피소드 "네 눈 앞의 섬광(Flashes Before Your Eyes)"

- ''레드 드워프(Red Dwarf)''의 에피소드 "시간 밖으로(Out of Time)"

- ''사이코패스(Psycho-Pass)''

- ''스타 트렉: 넥스트 제너레이션(Star Trek: The Next Generation)''의 에피소드 "병 속의 배(Ship in a Bottle)"

- ''스타 트렉: 오리지널 시리즈(Star Trek: The Original Series)''의 에피소드 "스팍의 뇌(Spock's Brain)"

- ''슈타인즈 게이트 0(Steins;Gate 0)''

- ''스타 트렉: 넥스트 제너레이션(Star Trek: The Next Generation)''의 에피소드 "내면의 빛(The Inner Light)"

- ''아메리칸 대드!''(American Dad!)''의 에피소드 "휴가액(The Vacation Goo)"

- ''업로드 (TV 시리즈)''(Upload)''

- 로알드 달의 단편 소설 "윌리엄과 메리(William and Mary)"는 다음 TV 시리즈에서 각색되었다.

- * 1961년 ''웨이 아웃(Way Out)''의 첫 번째 에피소드

- * 1979년 ''뜻밖의 이야기(Tales of the Unexpected)''

- ''블랙 미러(Black Mirror)''의 에피소드 "화이트 크리스마스 - 파트 II(White Christmas - Part II)"

- ''세계는 철사 위에(World on a Wire)'' (TV 영화/미니시리즈)

- Kavanozdaki Adamtr (터키 TV 시리즈)

4. 3. 기타

- ''에이전트 오브 쉴드''(Agents of S.H.I.E.L.D.), 시즌 4

- ''알리타: 배틀 엔젤''(Alita: Battle Angel)

- ''아바타(Avatar)''

- ''블리스(Bliss)''

- "바함 대령의 뇌(The Brain of Colonel Barham)", 1965년 TV 시리즈 ''아우터 리미츠(The Outer Limits)''의 에피소드

- ''모비우스의 뇌(The Brain of Morbius)''

- ''뇌 (소설)(Brain)''

- ''브레인스톰(Brainstorm)''

- ''카프리카(Caprica)''

- ''채피(Chappie)''

- ''로스트 시티(The City of Lost Children)''

- ''콜드 라자루스(Cold Lazarus)''

- ''뉴욕의 거상(The Colossus of New York)''

- ''다크 스타(Dark Star)''

- ''도노반의 뇌(Donovan's Brain)''

- ''엑시스텐즈(Existenz)''

- ''폴아웃 시리즈(Fallout series)''

- * ''폴아웃 3''의 확장팩 ''포인트 룩아웃(Point Lookout)''

- * ''폴아웃: 뉴 베가스''의 확장팩 ''올드 월드 블루스(Old World Blues)''

- * ''폴아웃 4''의 확장팩 ''오토매트론(Automatron)''

- ''퓨쳐라마(Futurama)''

- 갱어 in ''닥터 후(Doctor Who)''

- ''공각기동대''(Ghost in the Shell)

- ''인셉션(Inception)''

- Kavanozdaki Adam

- ''로보토미 코퍼레이션(Lobotomy Corporation)''

- ''로스트(Lost)''의 에피소드 "네 눈 앞의 섬광(Flashes Before Your Eyes)"

- ''두 개의 뇌를 가진 사나이(The Man with Two Brains)''

- ''매트릭스'' 영화 시리즈(The Matrix film series)

- ''레드 드워프(Red Dwarf)''의 에피소드 "시간 밖으로(Out of Time)"

- ''가능 세계(Possible Worlds)''

- ''사이코패스(Psycho-Pass)''

- ''레포 멘(Repo Men)''

- ''로보캅(RoboCop)''

- ''세인츠 로우 IV(Saints Row IV)''

- ''스타 트렉: 넥스트 제너레이션(Star Trek: The Next Generation)''의 에피소드 "병 속의 배(Ship in a Bottle)"

- ''시드 마이어의 알파 센타우리(Sid Meier's Alpha Centauri)''

- ''소마(Soma)''

- ''소스 코드(Source Code)''

- ''스타 트렉: 오리지널 시리즈(Star Trek: The Original Series)''의 에피소드 "스팍의 뇌(Spock's Brain)"

- ''슈타인즈 게이트 0(Steins;Gate 0)''

- ''별의 일기(The Star Diaries)''

- ''스트레인지 데이즈(Strange Days)''

- ''스타 트렉: 넥스트 제너레이션(Star Trek: The Next Generation)''의 에피소드 "내면의 빛(The Inner Light)"

- ''제13층(The Thirteenth Floor)''

- ''토탈 리콜''(Total Recall)

- ''트랜센던스(Transcendence)''

- ''트론(Tron)''

- ''트론: 새로운 시작(Tron: Legacy)''

- ''아메리칸 대드!''(American Dad!)''의 에피소드 "휴가액(The Vacation Goo)"

- ''어둠 속의 속삭임(The Whisperer in Darkness)''

- ''업로드 (TV 시리즈)''(Upload)''

- 다니엘 데닛의 "나는 어디에?"(Where am I?)

- 로알드 달의 "윌리엄과 메리(William and Mary)"

- * 1961년 ''웨이 아웃(Way Out)''의 첫 번째 에피소드로 각색됨

- * 1979년 ''뜻밖의 이야기(Tales of the Unexpected)''에 다시 각색됨

- ''블랙 미러(Black Mirror)''의 에피소드 "화이트 크리스마스 - 파트 II(White Christmas - Part II)"

- ''세계는 철사 위에(World on a Wire)''

참조

[1]

서적

Thought

Princeton/NJ

1973

[2]

학술지

Brains in a Vat

https://philosophy.a[...]

2015-04-21

[3]

학술지

The Matrix As Metaphysics

http://dx.doi.org/10[...]

Oxford University PressNew York, NY

2023-11-20

[4]

학술지

Brains in a Vat

https://philosophy.a[...]

2015-04-21

[5]

웹사이트

Skepticism

http://plato.stanfor[...]

2017-01-07

[6]

학술지

Descartes' Evil Genius

http://home.sandiego[...]

1949

[7]

학술지

Against Brain-in-a-Vatism: On the Value of Virtual Reality

http://link.springer[...]

2014

[8]

학술지

A Brain in a Vat Cannot Break Out: Why the Singularity Must be Extended, Embedded, and Embodied

https://philpapers.o[...]

2012

[9]

학술지

Brain in a Vat or Body in a World? Brainbound versus Enactive Views of Experience

https://muse.jhu.edu[...]

2011-04-01

[10]

학술지

Consciousness, Information and External Relations

1997

[11]

서적

Current Controversies in Philosophy of Mind

Routledge

[12]

학술지

Consciousness and Content

1988

[13]

서적

The Sufficiency of Objective Representation

Routledge

[14]

서적

When Is Cognition Embodied

Routledge

[15]

학술지

On the Issues of Transcendental Argument

https://www.jstor.or[...]

2012

[16]

학술지

On Putnam's Proof That We Are Not Brains-in-a-Vat

https://www.jstor.or[...]

1992

[17]

서적

Putnam on brains in a vat

http://dx.doi.org/10[...]

Cambridge University Press

2021-09-23

[18]

서적

Reason, Truth, and History

Cambridge University Press

[19]

학술지

In Defense of Putnam's Brains

https://www.jstor.or[...]

1989

[20]

서적

A Companion to Analytic Philosophy

Blackwell Publishers

[21]

학술지

Putnam on Radical Skepticism: Wittgenstein, Cavell, and Occasion-Sensitive Semantics

https://www.dropbox.[...]

[22]

학술지

Brains in a Vat

https://www.jstor.or[...]

1986

[23]

학술지

Knowing the World and Knowing Our Minds

https://www.jstor.or[...]

1995

[24]

웹사이트

The Colossus of New York (1958)

http://monsterhunter[...]

MonsterHunter

2018-03-11

[25]

학술지

Brains in a Vat

https://philosophy.a[...]

2015-04-21

[26]

학술지

A Philosopher's Nightmare or the Ghost Not Laid.

https://www.jstor.or[...]

Aristotelian Society, Wiley

1966

[27]

웹인용

보관된 사본

http://www.seop.leed[...]

2010-06-14

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com