형태론

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

형태론은 단어의 구조와 형태를 연구하는 언어학의 한 분야이다. 형태소, 이형태, 단어, 어휘소, 어기, 접사, 어미 등 다양한 개념을 다루며, 언어의 최소 의미 단위인 형태소의 결합을 통해 단어가 형성되는 과정을 분석한다. 형태소 기반, 어휘소 기반, 단어 기반의 세 가지 모델을 통해 형태론적 현상을 설명하며, 고립어, 교착어, 굴절어와 같은 형태론적 유형론에 따라 언어를 분류하기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 형태론 - 첩어

첩어는 형태소의 반복 또는 유사 형태를 통해 복수, 강조, 반복 동작, 의미 축소, 신규 단어 형성, 어조 및 뉘앙스 부여 등 다양한 기능을 수행하며 여러 어족과 언어에서 나타나는 보편적인 언어 현상이다. - 형태론 - 어근

어근은 단어 의미의 핵심 형태소로서, 어미 없는 어간과 달리 최소 의미 단위이며, 인도유럽어족의 모음 교체, 셈어족의 자음 결합 등 언어별 특징을 보이고, 어원 연구의 중요 요소이자 범주 중립적 요소로 간주되며 언어 유형에 따라 해석이 달라진다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다. - 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 한국어 위키백과의 링크가 위키데이터와 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

2. 형태소

형태소(形態素, morpheme)는 의미를 가지는 가장 작은 언어 단위이다.[14] 예를 들어 "푸른 하늘"은 "푸른"과 "하늘"이라는 두 개의 형태소로 구성된다. "아"나 "오"는 "아오조라(푸른 하늘)"의 일부이지만, 의미를 가지지 않으므로 형태소가 아니다.

형태소는 주위 환경에 따라 다른 형태를 띨 수 있는데, 이를 이형태(異形態, allomorph)라고 한다.[15] 한국어의 '-을/-를', '-이/-가'가 대표적인 예시이다. 이형태 중 가장 본래의 형태에 가까운 것을 기본형(基本形, basic allomorph)이라고 한다.

언어학에서는 형태소와 형태소의 경계를 하이픈 "-"으로 나타낸다.

2. 1. 형태와 이형태

형태론에서 형태소가 주위 환경에 따라 모습을 바꿀 때 그것들을 각각 '''형태'''(morph)라 한다. 예를 들어, '붓는다'의 '붓-'은 '부어라, 부으니'에서는 [부-]으로, '붓지, 붓고'에서는 [붇-]으로, '붓는다'에서는 [분-]으로 실현된다. '소리를'에서 목적격조사 '를'도 앞의 말이 자음으로 되어 있으면 '방송을'과 같이 '을'로 실현된다. 즉, '[분-, 부-, 붇-]', '을/를'은 각각 형태이다.[16] 여기서 '붓-'이 [분-, 부-, 붇-] 등으로 그 음상(phonetic shape)을 달리하였는데, 이와 같이 하나의 형태소가 음상을 달리하는 현상을 교체(alternation)라 하며, 교체에 의한 형태소의 교체형들은 각각 그 형태소의 '''이형태'''(Allomorph)라 한다.[17] 즉, [분-]은 '붓-'의 이형태, [붇-]은 '붓-'의 이형태, [부-]은 '붓-'의 이형태라 각각 부를 수 있다.이형태들은 서로 나타나는 환경이 겹치지 않는데 이를 상보적 분포(complementary distribution)라 한다.[18]

위와 같이 형태소는 모습이 일정하지 않으며, 특히 문법적인 기능을 표시하는 형태소들은 환경에 따라 다른 형태로도 나타난다. 형태소와 형태의 차이는 형태소는 추상적인 단위이며, 형태는 형태소의 구체적인 실현형, 즉 환경에 따라 다른 모습을 나타내는 형태소의 모습이라는 점이다. 이형태는 '붓-'의 경우처럼 하나의 형태소가 여러 개의 형태를 가질 수도 있을 때 이들 형태들 간의 관계를 표현하기 위한 용어이다. 이형태와 형태는 같은 게 아니나 특별히 둘에 대한 언급이 필요한 경우가 아니거나[19], 그 경우가 많을 때에는 추상적인 단위로서의 형태소와 그 구체적인 실현형으로서의 형태소의 개념을 구별하지 않고 묶어서 형태소라고 부르기도 한다.[20]

하나의 형태소에 여러 개의 다른 형태가 있을 때, 이러한 형태들을 해당 형태소의 '''이형태'''(allomorph)라고 한다. 예를 들어 일본어의 "書いた(썼다)"와 "嗅いだ(맡았다)"의 "た(타)"와 "だ(다)"는 형태는 다르지만 둘 다 과거의 의미를 나타내므로, 각각 하나의 형태소 타(タ)의 이형태이다.

이형태끼리 하나의 형태소에 속한다고 여겨지는 이유는 이들이 상보적 분포를 보이기 때문이다.

이형태는 일본어의 "た(타)"와 "だ(다)"처럼 음운적으로 유사한 경우도 있지만, 한국어의 "이"와 "가"처럼 그렇지 않은 경우도 있다. 음운적인 공통점이 적은 이형태를 보충적인 이형태라고 한다.

2. 2. 이형태 교체의 양상

둘 이상의 음운론적 이형태들의 형식적인 관계는 교체(alternation)라 불린다[21]. 형태론에서 가장 큰 복잡성의 원인 중 하나는 의미와 형태 사이의 일대일 대응이 언어의 모든 경우에 적용되지 않는다는 것이다. 영어에는 "ox/oxen", "goose/geese", "sheep/sheep"과 같이 단수와 복수의 차이가 정규 패턴에서 벗어나거나 전혀 표시되지 않는 단어 형태 쌍이 있다. "dogs"의 "-s"는 "cats"의 "-s"와 다르게 발음되며, "dishes"와 같은 복수에서는 "-s" 앞에 모음이 추가된다. 동일한 구분이 "단어"의 대체 형태로 이루어지는 이러한 경우를 이형태소라고 한다.[11]하나의 형태소에 여러 개의 다른 형태가 있을 때, 이러한 형태들을 해당 형태소의 '''이형태'''(allomorph)라고 한다. 예를 들어 일본어의 "書いた(썼다)"와 "嗅いだ(맡았다)"의 "た(타)"와 "だ(다)"는 형태는 다르지만 둘 다 과거의 의미를 나타내므로, 각각 하나의 형태소 타(タ)의 이형태이다.

이형태끼리 하나의 형태소에 속한다고 여겨지는 이유는 이들이 상보적 분포를 보이기 때문이다.

이형태는 일본어의 "た(타)"와 "だ(다)"처럼 음운적으로 유사한 경우도 있지만, 한국어의 "이"와 "가"처럼 그렇지 않은 경우도 있다. 음운적인 공통점이 적은 이형태를 보충적인 이형태라고 한다.

여러 개의 이형태를 가진 형태소가 실제 문맥에서 어느 이형태를 선택할지를 결정하는 조건에는 음운적, 형태적, 어휘적의 3가지 종류가 있다.

3. 단어

단어(單語, word)는 형태소의 집합 중 자립 가능한 최소 형태이다. 단어는 내부에 휴지(休止)를 둘 수 없다는 특징이 있다. 예를 들어 '단어'에서 '단'과 '어' 사이에 다른 글자를 넣을 수 없다. 또한, 단어는 분리될 수 없다. 예를 들어 '사과나무'에서 '사과'와 '나무' 사이에 다른 글자를 넣을 수 없다.

- 어휘소(語彙素, lexeme): 형태는 다르지만 추상적으로 하나의 단위를 이루는 단어들의 집합이다. 예를 들어 '가다', '가니', '가고'의 어휘소는 '가다'이며, 이는 사전 올림말의 기본형이 된다.

- 어형(語形, word form): 단어의 형태를 의미한다. '가다', '가니', '가고'는 어휘소 '가다'의 개별 어형이며, 이를 굴절형이라고 한다.

- 어기(語基, base): 단어의 중심 역할을 하는 형태소이다.

- 어근(語根, root): 어미와 직접 결합할 수 없고 자립형식도 아닌 어기이다. 예를 들어 '시원하다'의 '시원', '급하다'의 '급' 등이 있다.[14]

- 어간(語幹, stem): 어미와 직접 결합할 수 있으나 자립형식은 아닌 어기이다. 예를 들어 '뛰어라'의 '뛰-', '먹다'의 '먹-' 등이 있다.

- 접사(接辭, affix): 어기와 결합해야 나타날 수 있는 의존형태소이다.

- 접두사(接頭辭, prefix): 어기의 앞에 놓이는 접사이다. 예를 들어 '맨손'의 '맨-', '엇나가다'의 '엇-' 등이 있다. 한국어의 모든 접두사는 파생접사이다.

- 접요사(接腰辭, infix): 어기 가운데를 파고드는 접사이다. 한국어를 비롯한 주요 언어들에는 없으나, 영어의 경우 욕설을 접요사로 사용 가능한 경우가 있다.

- 접미사(接尾辭, suffix): 어기의 뒤에 놓이는 접사이다. 예를 들어 '울보'의 '-보', '사랑스럽다'의 '-스럽-', '-다' 등이 있다.

- 파생접사(派生接辭, derivational affix): 어기에 결합하여 새 단어를 만들어내는 접사이다. 예를 들어 '맨손'의 '맨-', '울보'의 '-보' 등이 있다.

- 영변화(zero derivation): 접사가 없이 파생되는 경우이다. 예를 들어 영어 단어 book은 명사로는 '책'인데 동사로는 '예약하다'라는 의미를 갖는다.

- 어미(語尾, ending): 단어의 어미변화를 담당하는 굴절접사(屈折接辭, inflectional affix)이다. 한국어의 모든 굴절접사는 접미사이므로 흔히 어미라 부른다. 예를 들어 '뛴다'의 '-ㄴ다', '뛰고'의 '-고' 등이 있다.

3. 1. 어휘소와 어형

형태론에서 형태소가 주위 환경에 따라 모습을 바꿀 때 그것들을 각각 '''형태'''(morph)라 한다. 예를 들어, '붓는다'의 '붓-'은 '부어라, 부으니'에서는 [부-]으로, '붓지, 붓고'에서는 [붇-]으로, '붓는다'에서는 [분-]으로 실현된다. '소리를'에서 목적격조사 '를'도 앞의 말이 자음으로 되어 있으면 '방송을'과 같이 '을'로 실현된다. 즉, '[분-, 부-, 붇-]', '을/를'은 각각 형태이다.형태소는 모습이 일정하지 않으며, 특히 문법적인 기능을 표시하는 형태소들은 환경에 따라 다른 형태로도 나타난다. 형태소와 형태의 차이는 형태소는 추상적인 단위이며, 형태는 형태소의 구체적인 실현형, 즉 환경에 따라 다른 모습을 나타내는 형태소의 모습이라는 점이다.

언어학에서는 '''어휘소'''(lexeme)와 '''어형'''(word-form)의 구별이 중요하다. 어휘소는 사전의 표제어와 같은 추상적인 의미에서의 단어를, 어형은 실제로 발음할 수 있는 구체적인 단어를 가리킨다.

예를 들어 "먹어라"와 "먹었다"는 각각 실제로 발음할 수 있는 구체적인 단어(어형)이다. 이들은 명령이나 과거의 사건을 이야기할 때 사용하는 등 문법적인 의미 기능은 다르지만, 같은 종류의 행위를 나타내며 사전에서는 보통 같은 표제어(어휘소)로 취급된다.

이처럼 문법적인 의미 기능은 다르지만, 구체적인 의미를 공유하는 단어 A와 B는 같은 어휘소에 속하는 두 개의 어형이라고 한다. 어휘소는 하나 이상의 어형의 집합이며, 각각의 어형은 어휘소에 속한다. 예를 들어, "먹다, 먹었다, 먹자, 먹고, 먹어라" 등은 각각 같은 어휘소 '먹다'에 속하는 어형이다. "사과"와 같이 어형이 하나밖에 없는 어휘소도 있다. 하나의 어휘소에 속하는 모든 어형을 합한 것을 그 어휘소의 '''패러다임'''(paradigm)이라고 한다.[20]

3. 2. 어기, 어근, 어간

- 어기(語基, base) : 단어의 중심 역할을 하는 형태소이다.

- 어근(語根, root) : 어미와 직접 결합할 수 없고 자립 형식도 아닌 어기이다.[14] '시원하다'의 '시원', '급하다'의 '급', '학교'의 '학'과 '교' 등이 어근에 해당한다.

- 어간(語幹, stem) : 어미와 직접 결합할 수 있으나 자립 형식은 아닌 어기이다. '뛰어라'의 '뛰-', '먹다'의 '먹-' 등이 어간에 해당한다.

3. 3. 접사

형태소 중 문법적인 기능을 담당하며, 그 자체로는 단어로서 자립할 수 없는 것을 '''접사'''(affix)라고 한다.[6] 단어에서 접사를 제외한 부분을 '''어기'''(base)라고 한다. 어기는 구체적인 의미를 갖는다. 그 자체로 단어가 되기도 하지만, 그렇지 않은 경우도 있다. 접사는 어기에 대한 위치에 따라 분류된다.- '''접두사'''(prefix): 어기 앞에 붙는 접사이다. '맨손'의 '맨-', '엇나가다'의 '엇-' 등이 있다. 한국어의 모든 접두사는 파생 접사이다.

- '''접미사'''(suffix): 어기 뒤에 붙는 접사이다. '울보'의 '-보', '사랑스럽다'의 '-스럽-', '-다' 등이 있다.

- '''접요사'''(infix): 어기 가운데를 파고드는 접사이다. 한국어를 비롯해 주요 언어들에는 없으나, 영어의 경우 욕설을 접요사로 사용하는 경우가 조금 있다.

- 그 외에, 중첩사, 주위 접사 등이 있다.

더 이상 분해할 수 없는, 하나의 형태소로 이루어진 어기를 '''어근'''(root)이라고 한다. "お花(오하나, 꽃)"의 "花(하나)"는 더 이상 분해할 수 없는 어기이므로, 어근이다. 한편, "お花畑(오하나바타케, 꽃밭)"의 "花畑(하나바타케)"는 어기이지만, "花(하나)"와 "畑(바타케)"로 분해할 수 있으므로, 어근은 아니다. 여기서 "바타케"는 "밭"의 일본어 발음이다.

3. 3. 1. 파생 접사와 굴절 접사

형태소 중 문법적인 기능을 담당하며, 그 자체로는 단어로서 자립할 수 없는 것을 '''접사'''(affix)라고 한다. 굴절과 관련된 접사는 '''굴절 접사''', 파생과 관련된 것은 '''파생 접사'''라고 한다.[6]예를 들어, 일본어의 "食べる(타베루, 먹다)"의 "る(루)"나 "お花(오하나, 꽃)"의 "お(오)" 등은 구체적인 의미를 갖지 않고, 단독으로는 사용되지 않으므로 접사이다. 한국어의 모든 굴절 접사는 접미사이므로 흔히 어미라고 부른다. '뛴다'의 '-ㄴ다', '뛰고'의 '-고' 등이 있다.

단어 형성은 "새로운" 단어(더 정확히는 새로운 렉셈)를 형성하고, 굴절 규칙은 "동일한" 단어(렉셈)의 변형된 형태를 생성한다.

굴절과 단어 형성 사이의 구별은 명확하지 않다. 언어학자들이 특정 규칙이 굴절인지 단어 형성인지에 대해 의견 일치를 보지 못하는 경우가 많다.

단어 형성은 두 개의 완전한 단어를 결합하는 과정을 포함하지만, 굴절은 접미사를 동사와 결합하여 문장의 주어 형태에 맞게 동사의 형태를 변경할 수 있다. 예를 들어, 현재 단순 시제에서 'go'는 주어 I/we/you/they 및 복수 명사와 함께 사용되지만, 3인칭 단수 대명사(he/she/it)와 단수 명사는 'goes'를 사용한다. 따라서 '-es'는 주어와 일치하는 데 사용되는 굴절 표지이다. 또 다른 차이점은 단어 형성에서는 결과 단어가 소스 단어의 문법 범주와 다를 수 있지만, 굴절 과정에서는 단어가 문법 범주를 변경하지 않는다는 것이다.

4. 굴절과 문법 범주

굴절(屈折, inflection)은 어간에 어미가 결합하여 단어의 성격을 바꾸는 현상이다. 굴절은 크게 명사의 굴절인 곡용(曲用, declension)과 용언의 굴절인 활용(活用, conjugation)으로 나뉜다. 한국어에서는 조사가 곡용 어미의 역할을 담당한다.[6]

형태론적 규칙은 동일한 어휘소(lexeme)의 서로 다른 형태와 관련된 굴절 규칙과, 서로 다른 어휘소와 관련된 단어 형성 규칙으로 구분할 수 있다. 예를 들어, 영어에서 복수형 'dogs'를 'dog'에서 생성하는 것은 굴절 규칙이지만, 'dog catcher'와 같은 복합어는 단어 형성의 예시이다. 단어 형성은 "새로운" 단어를, 굴절은 "동일한" 단어의 변형된 형태를 생성한다.

하지만 굴절과 단어 형성의 구별은 명확하지 않을 때가 많다. 예를 들어, 영어 동사 'go'가 주어에 따라 'goes'로 바뀌는 것은 굴절 표지 '-es'가 사용된 굴절의 예시이다. 단어 형성에서는 결과 단어가 소스 단어와 문법 범주가 다를 수 있지만, 굴절은 문법 범주를 변경하지 않는다.

같은 어휘소에 속하는 여러 어형 간의 관계를 굴절 또는 어형 변화라고 한다. "먹다, 먹었다, 먹자, 먹고, 먹어라" 등은 어형 변화 관계이다. 반면, 어휘소끼리 형식과 의미를 일부 공유하는 경우는 파생(派生, derivation) 관계라고 한다. (예: 영어 'install'(설치하다), 'installer'(설치 프로그램)) 실제로 사용되는 단어는 '''구현형'''(token)이다.

4. 1. 문법 범주

문법 범주(文法範疇, grammatical category)는 문법적 장치에 의해 구분되는 의미 범주이다.- 격 (格, case): 한국어에서는 격조사가, 영어에서는 'he-his-him' 등과 같은 곡용 어미가 담당한다.

- 수 (數, number): 한국어에는 없고, 영어에서는 '-s', '-es' 등과 같은 곡용 어미가 담당한다.

- 인칭 (人稱, person): 인칭대명사가 담당하며, 영어에서는 인칭에 따른 동사 활용이 있다.

- 성 (性, gender): 한국어, 영어에는 없고, 독일어, 프랑스어 등 유럽 언어에서는 곡용 어미가 담당한다.

- 시제 (時制, tense): 시제, 상, 서법, 태, 비교 등은 주로 활용 어미가 담당한다.

- 상 (相, aspect)

- 서법 (敍法, mood)

- 태 (態, voice)

- 비교 (比較, comparison)

언어적 굴절 패러다임은 주어진 어휘소와 관련된 완전한 관련 단어 형태 집합이다. 패러다임의 예로는 동사의 활용과 명사의 곡용이 있다. 또한, 어휘소의 단어 형태를 시제, 상, 서법, 수, 성, 격과 같은 공유된 굴절 범주에 따라 표로 정리할 수 있다. 예를 들어, 영어의 인칭대명사는 인칭, 수, 성, 격의 범주를 사용하여 표로 정리할 수 있다.

단어 형태를 패러다임으로 그룹화하는 데 사용되는 굴절 범주는 임의로 선택될 수 없으며, 언어의 통사론 규칙을 명시하는 데 적합한 범주여야 한다. 인칭과 수는 영어에서 패러다임을 정의하는 데 사용할 수 있는 범주인데, 영어에는 문장의 동사가 주어의 인칭과 수에 일치하는 굴절 형태로 나타나도록 요구하는 문법적 일치 규칙이 있기 때문이다. 따라서 영어의 통사 규칙은 "dog"와 "dogs"의 차이를 중요하게 생각하는데, 두 형태 중 어느 것을 선택하느냐에 따라 사용되는 동사의 형태가 결정되기 때문이다. 그러나 어떤 통사 규칙도 "dog"와 "dog catcher" 또는 "dependent"와 "independent"의 차이를 보여주지 않는다. 처음 두 단어는 명사이고 나머지 두 단어는 형용사이다.

굴절과 단어 형성의 중요한 차이점은 어휘소의 굴절된 단어 형태가 통사 규칙의 요구 사항에 의해 정의되는 패러다임으로 구성되어 있으며, 단어 형성에 해당하는 통사 규칙이 없다는 것이다.

4. 2. 어미

어미는 다음과 같이 나눌 수 있다.[8][9][10]- 선어말어미: '-었-', '-겠-', '-더-' 등

- 어말어미

- 종결어미: '-ㄴ다', '-게', '-ㅂ니다' 등

- 비종결어미

- 연결어미: '-고', '-니' 등

- 전성어미

- 명사형어미: '-기', '-ㅁ' 등

- 관형사형어미: '-는' 등

- 부사형어미: '-도록' 등

5. 형태론적 과정

형태론적 단어 형성에는 크게 파생과 합성 두 가지 주요 유형이 있다. 합성은 "dog catcher"처럼 완전한 단어 형태("dog"와 "catcher")를 결합하여 하나의 합성 형태를 만드는 과정이다. 파생은 "independent"처럼 기존 어휘소에 접두사("in-")나 접미사를 붙여 새로운 어휘소를 만드는 것이다.

이 외에도 단어 형성 과정에는 축약(단어의 일부 제거), 혼성(서로 다른 단어의 두 부분 혼합), 두문자어(예: 북대서양 조약 기구를 나타내는 NATO), 차용(다른 언어에서 단어 가져오기), 조어(새로운 단어 만들기) 등이 있다.[7]

굴절·파생의 구체적인 수단은 형태론적 과정이라고 불린다. 가장 일반적인 방법은 접사화이지만, 언어에 따라 다양한 수단이 사용된다.[7]

5. 1. 연결적 형태론

라틴어에서는 '사과와 오렌지'와 같은 개념을 표현할 때, 두 번째 명사구에 '-que'를 접미사로 붙여 "사과 오렌지-와"와 같이 나타낸다. 콰콰칼라어는 음운론적 단어와 형태론적 단어의 불일치가 극단적인 수준으로 나타나는 언어이다.콰콰칼라어에서는 명사 간의 의미 관계가 독립적인 단어가 아닌 접사에 의해 형성된다. 예를 들어, 영어의 "with his club"이라는 구절에서 'with'는 도구, 'his'는 소유 관계를 나타내지만, 많은 언어에서는 이를 두 단어 또는 한 단어로 표현한다. 콰콰칼라어에서는 의미론적 접사가 의미적으로 관련된 렉셈(lexeme)이 아닌, 앞선 렉셈에 음운론적으로 부착된다.

콰콰칼라어 예시에서 "남자"를 가리키는 지표 -''i-da''는 동사에 부착되고, ''otter''를 가리키는 지표 -''χ-a''는 ''bəgwanəma''에 부착된다. 즉, 콰콰칼라어를 사용하는 사람은 "him-the-otter" 또는 "with-his-club"과 같은 단어를 인식하지 않는다.

Dixon과 Aikhenvald (2002)는 다양한 언어에서 "단어"의 운율-음운론적 정의와 문법적 정의의 불일치를 조사한 책을 편집했다. 이 책에서는 독립적인 단어의 문법적 특징을 가지면서도 운율적-음운론적으로 의존 형태소의 자유가 없는 분철어를 사용하는 언어들을 다룬다. 분철어의 중간적인 지위는 언어학 이론에 상당한 도전을 제기한다.[5]

굴절·파생의 구체적인 수단은 '''형태론적 프로세스'''라고 불린다. 형태론적 프로세스에는 다음과 같은 방법들이 있다.

- '''접사화'''(affixation)

- '''중복'''(reduplication)

- '''복합'''(compounding)

- '''어기 변화'''

- '''어기 단축'''(clipping)

- '''혼성'''(blending)

- '''보충'''(suppletion)

- '''전환'''(conversion)

- '''두문자어'''(acronym)

5. 2. 비연결적 형태론

접사 부가나 복합어처럼 형태소를 조합하여 단어를 구성하는 방식을 '''연결적'''(連結的, concatenative) 형태론이라고 한다. 비연결적 형태론도 존재하지만, 연결적인 것에 비하면 드물다. 비연결적 형태론에는 다음과 같은 것들이 있다.6. 형태론의 모델

형태론에는 세 가지 주요 접근 방식이 있다.

- 형태소 기반 형태론: 형태소를 언어의 최소 의미 단위로 보고, 단어 형태를 형태소들의 배열로 분석한다. (항목-배열 접근 방식)

- 어휘소 기반 형태론: 단어 형태를 어간에 규칙을 적용하여 새로운 형태를 생성하는 과정으로 본다. (항목-과정 접근 방식)

- 단어 기반 형태론: 단어-패러다임 접근 방식을 사용하며, 굴절 패러다임 내 형태들 사이의 일반화를 중심으로 설명한다.

이 세 가지 모델은 각각 장단점을 가지고 있으며, 실제 언어 현상을 설명하기 위해 서로 조합하여 사용하기도 한다.

6. 1. 형태소 기반 형태론 (IA 모델)

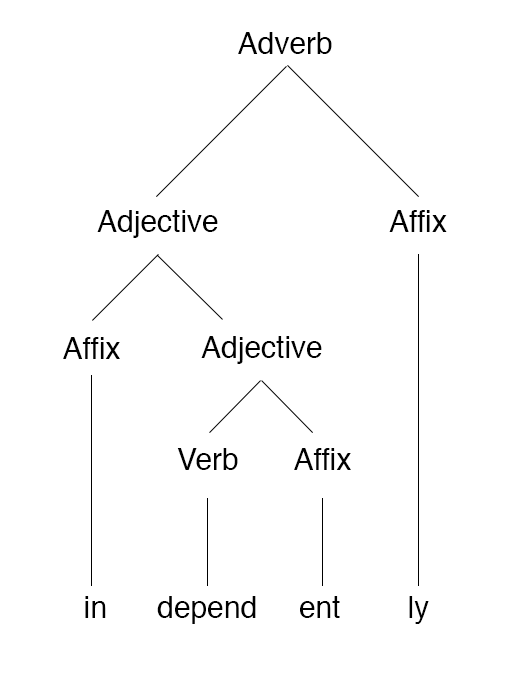

형태소 기반 형태론에서 단어 형태는 형태소의 배열로 분석된다. 형태소는 언어의 최소 의미 단위로 정의된다. 예를 들어 "independently"와 같은 단어에서 형태소는 "in-", "de-", "pend", "-ent", "-ly"로 분석할 수 있다. 여기서 "pend"는 (결합된) 어근이고, 다른 형태소는 파생 접사이다.[1] "dogs"와 같은 단어에서 "dog"는 어근이고 "-s"는 굴절 형태소이다. 이러한 단어 형태 분석 방식은 "항목-배열"이라고 하며, 마치 단어가 끈에 꿰인 구슬처럼 형태소가 서로 뒤따라(연쇄) 만들어진 것처럼 취급한다. 분산 형태론과 같은 보다 최근의 정교한 접근 방식은 형태소의 개념을 유지하면서 항목-배열 이론 및 유사한 접근 방식에서 문제가 있는 것으로 입증된 비연쇄적, 유추적 및 기타 프로세스를 수용하려고 한다.

형태소 기반 형태론은 다음 세 가지 기본 공리를 가정한다.[2]

- 보두앵의 "단일 형태소" 가설: 어근과 접사는 형태소와 동일한 지위를 갖는다.

- 블룸필드의 "기호 기반" 형태소 가설: 형태소로서, (음운론적) 형식과 의미를 모두 가지므로 이중적 기호이다.

- 블룸필드의 "어휘 형태소" 가설: 형태소, 접사 및 어근은 모두 어휘에 저장된다.

형태소 기반 형태론은 블룸필드식[3]과 호켓식[4] 두 가지 방식으로 나뉜다. 블룸필드에게 형태소는 의미를 가진 최소한의 형태였지만, 그 자체로는 의미를 갖지 않았다. 호켓에게 형태소는 "형식 요소"가 아닌 "의미 요소"이다. 그에게는 "-s", "-en" 및 "-ren"과 같은 이형태소를 사용하는 형태소 복수가 있다. 많은 형태소 기반 형태론 내에서 두 관점은 체계적이지 않은 방식으로 혼합되어, 저자는 동일한 문장에서 "형태소 복수"와 "형태소 ''-s''"를 언급할 수 있다.

IA(Item and Arrangement) 모델은 단어의 형식과 의미를, 그것을 형성하는 형태소의 형식과 의미로부터 이끌어내려는 모델이다. 이 모델에서는 형태소라는 아이템을 배열하고 결합함으로써 단어의 형성을 설명할 수 있다고 생각한다. 예를 들어, "あおい(아오이)"는 "あお(아오)" + "-い(-이)"로 형성되며, unhappiness는 un- + happi- + -ness로 형성된다는 설명 방식이다.

IA 모델에는 몇 가지 문제점이 지적되고 있다. 먼저, 형태소의 융합(fusion)을 설명할 수 없다. 융합이란, 보통은 복수의 형태소로 나타나는 것이, 단일 형태소로 나타나는 것이다. 예를 들어, 터키어에서,

:gel-ir-im (오다 - 현재 - 1인칭 단수) "나는 온다"

로 "-ir-", "-im"으로 나타나는 형태소는, 그 부정문에서는,

: *gel-me-r-im (오다 - 부정 - 현재 - 1인칭 단수)

와 같이 '''되지 않으며''',

:gel-mem (오다 - 부정·현재·1인칭 단수) "나는 오지 않는다"

와 같이, 부정 형태소 "me"와 융합되어 나타난다. IA 모델에서는 형태소를 단순하게 연결하면 단어를 형성할 수 있다고 생각하므로, 이처럼 형태소가 융합하는 경우를 설명할 수 없다. 또한,

:see - saw; sing - sang - sung - song

등의 변화도 형태소의 결합에 의존하지 않으므로, 단순한 설명이 불가능하다.

6. 2. 어휘소 기반 형태론 (IP 모델)

어휘 형태론은 형태론의 한 분야로, 형태론적으로 볼 때 한 언어의 어휘소들의 집합인 어휘를 다룬다. 따라서 어휘 형태론은 주로 단어 형성, 즉 파생과 복합에 관여한다.어휘 기반 형태론은 일반적으로 항목-과정(IP, Item and Process) 접근 방식을 취한다. 단어 형태를 일련의 형태소로 분석하는 대신, 단어 형태는 새로운 형태를 생성하기 위해 단어 형태 또는 어간을 변경하는 규칙을 적용한 결과라고 말한다. 굴절 규칙은 어간을 받아 규칙에 의해 필요한 대로 변경하고 단어 형태를 출력한다.[12] 파생 규칙은 어간을 받아 자체 요구 사항에 따라 변경하고 파생 어간을 출력한다. 합성 규칙은 단어 형태를 받아 유사하게 합성 어간을 출력한다.

IP 모델은 IA(Item and Arrangement) 모델의 문제점을 극복하는 모델로, 형태소를 프로세스로 파악한다. 예를 들어 'see - saw', 'sing - sang'에서 과거를 나타내는 것은 모음의 변화이지만, 이를 파악하기 위해 영어 동사가 과거형이 되는 프로세스로 형태소 '-ed'의 부가와 동시에 '모음의 변화'라는 것이 있다고 생각한다.

IP 모델 역시 만능은 아니라는 점이 지적된다. 보충법적인 어형을 포함하는 단어의 경우, 어형과 어형 사이에 전혀 유사점이 없어 합리적인 프로세스를 제시할 수 없는 경우가 있다. 예를 들어, 'go'의 과거형 'went'는 동사 'wend'에서 유래한 보충형으로, 현재형 'go'와의 사이에 형태적인 유사점이 전혀 없다. IP 모델에서는 이러한 어형 변화를 설명할 수 없다.

6. 3. 단어 기반 형태론 (WP 모델)

단어 기반 형태론은 (일반적으로) 단어-패러다임 접근 방식이다. 이 이론은 패러다임을 중심 개념으로 삼는다. 형태소를 단어 형태로 결합하거나 어간으로부터 단어 형태를 생성하는 규칙을 진술하는 대신, 단어 기반 형태론은 굴절 패러다임의 형태 사이에서 성립하는 일반화를 진술한다.[1] 이러한 접근 방식의 주요 요점은 다른 두 가지 접근 방식으로는 그러한 일반화를 진술하기 어렵다는 것이다. 단어-패러다임 접근 방식은 또한 형태소와 같은 순전히 형태론적 현상을 포착하는 데 적합하다. 단어 기반 접근 방식의 효과를 보여주는 예는 일반적으로 융합어에서 가져온다. 여기서 형태소 기반 이론이 굴절 형태소라고 부르는 단어의 주어진 "부분"은 "3인칭 복수"와 같은 문법 범주의 조합에 해당한다. 형태소 기반 이론은 주어진 형태소가 두 가지 범주를 갖는다고 말하므로 일반적으로 이 상황에 아무런 문제가 없다. 반면에 항목-과정 이론은 이러한 경우에 붕괴되는 경우가 많다. 왜냐하면 그들은 너무나 자주 여기에 두 개의 별도 규칙, 즉 3인칭에 대한 규칙과 복수에 대한 규칙이 있을 것이라고 가정하지만, 그들 사이의 구분은 인위적인 것으로 밝혀지기 때문이다. 이러한 접근 방식은 이를 유추 규칙에 의해 서로 관련된 전체 단어로 취급한다. 단어는 해당 패턴을 기준으로 분류할 수 있다. 이것은 기존 단어와 새로운 단어 모두에 적용된다. 역사적으로 사용된 패턴과 다른 패턴을 적용하면 새로운 단어가 생길 수 있다. 예를 들어 ''older''가 ''elder''를 대체하고 (여기서 ''older''는 형용사 비교급의 일반적인 패턴을 따른다) ''cows''가 ''kine''를 대체하는 경우 (여기서 ''cows''는 복수 형성의 정규 패턴에 맞는다).[1]WP(Word and Paradigm, 단어 및 패러다임) 모델은 어떤 단어에 대해 모든 어형을 패러다임(활용)으로 열거하는 방법이다. 이에 따르면 보충형을 포함하여 모든 단어에 대해 가장 정확한 기술이 가능하지만, 동시에 가장 번잡한 모델이기도 하며, 설명이 깔끔하지 않은 경우가 많다.[1]

7. 형태론적 유형론

19세기 언어학자들은 형태론에 따라 언어를 고립어, 교착어, 굴절어(융합어)로 분류하는 방식을 고안했다. 고립어는 형태론이 거의 없는 언어(예: 중국어)이고, 교착어는 단어에 분리 가능한 형태소가 많은 언어(예: 튀르키예어)이다. 굴절어는 굴절 형태소가 융합된 언어(예: 라틴어, 그리스어)이다.[3]

이러한 분류는 항상 명확하지 않으며, 많은 언어가 여러 유형에 걸쳐 나타나는 특징을 보인다. 형태론의 세 가지 모델(항목 및 배열, 항목 및 프로세스, 단어 및 패러다임)은 각기 다른 언어 유형을 분석하기 위해 개발되었다.

고전적 유형론은 주로 굴절 형태론에 적용되며, 비굴절적 개념 표현 방식에 따라 언어는 합성어(단어 형성 사용) 또는 분석어(구문 구 사용)로 분류할 수 있다.

7. 1. 고립어, 교착어, 굴절어

19세기, 언어학자들은 형태론에 따라 언어를 분류하는 고전적인 방식을 고안했다. 일부 언어는 고립어로 형태론이 거의 또는 전혀 없고, 다른 언어는 단어가 분리하기 쉬운 많은 형태소를 갖는 교착어(예: 튀르크어족)이다. 또 다른 언어는 굴절어 또는 융합어인데, 굴절 형태소가 함께 "융합"되어 있기 때문이다(예: 파슈토어와 러시아어와 같은 일부 인도유럽어족).[3] 이는 하나의 결합 형태소가 여러 조각의 정보를 전달하게 한다. 고립어의 표준적인 예는 중국어이다. 교착어는 튀르키예어(그리고 사실상 모든 튀르크어)이다. 라틴어와 그리스어는 전형적인 굴절어 또는 융합어이다.이러한 분류가 전혀 명확하지 않다는 것은 분명하며, 많은 언어(라틴어와 그리스어 포함)는 이러한 유형 중 하나에 정확하게 맞지 않으며, 일부는 두 가지 이상의 방식으로 들어맞는다. 언어의 복잡한 형태론의 연속체를 채택할 수 있다.

형태론의 세 가지 모델은 이 유형론에서 각기 다른 범주에 거의 일치하는 언어를 분석하려는 시도에서 비롯되었다. 항목 및 배열 접근 방식은 교착어와 매우 자연스럽게 일치한다. 항목 및 프로세스 및 단어 및 패러다임 접근 방식은 일반적으로 융합어를 다룬다.

단어 형성에 융합이 거의 관여하지 않기 때문에 고전적 유형론은 주로 굴절 형태론에 적용된다. 비굴절적 개념을 표현하는 선호하는 방식에 따라, 언어는 합성적(단어 형성 사용) 또는 분석적(구문 구 사용)으로 분류될 수 있다.

7. 2. 합성어와 분석어

19세기, 언어학자들은 형태론에 따라 언어를 분류하는 고전적인 방식을 고안했다. 일부 언어는 고립어로 형태론이 거의 또는 전혀 없고, 다른 언어는 단어가 분리하기 쉬운 많은 형태소를 갖는 교착어(예: 튀르크어족)이다. 또 다른 언어는 굴절어 또는 융합어인데, 굴절 형태소가 함께 "융합"되어 있기 때문이다(예: 파슈토어와 러시아어와 같은 일부 인도유럽어족). 이는 하나의 결합 형태소가 여러 조각의 정보를 전달하게 한다. 고립어의 표준적인 예는 중국어이다. 교착어는 튀르키예어(그리고 사실상 모든 튀르크어)이다. 라틴어와 그리스어는 전형적인 굴절어 또는 융합어이다.단어 형성에 융합이 거의 관여하지 않기 때문에 고전적 유형론은 주로 굴절 형태론에 적용된다. 비굴절적 개념을 표현하는 선호하는 방식에 따라, 언어는 합성적(단어 형성 사용) 또는 분석적(구문 구 사용)으로 분류될 수 있다.

참조

[1]

서적

Encyclopedia of Cognitive Science

Macmillan Reference, Ltd., Yale University

2016-07-30

[2]

서적

What is Morphology?

Blackwell Publishing

2016-07-30

[3]

서적

Lexeme-Morpheme Base Morphology: A General Theory of Inflection and Word Formation

https://archive.org/[...]

NY: State University of New York Press

1995

[4]

백과사전

Zur Morphologie der Sprache

1859

[5]

서적

Word : a cross-linguistic typology

https://www.worldcat[...]

Cambridge University Press

2002

[6]

서적

A-Morphous Morphology

https://archive.org/[...]

Cambridge: Cambridge University Press

[7]

웹사이트

Word Formation in English

http://catdir.loc.go[...]

Cambridge

2016-11-30

[8]

서적

Manual of Romance Morphosyntax and Syntax

https://books.google[...]

Walter de Gruyter GmbH & Co KG

2017

[9]

서적

Linguistic Fundamentals for Natural Language Processing: 100 Essentials from Morphology and Syntax

https://books.google[...]

Morgan & Claypool Publishers

2013

[10]

서적

Syntax: Structure, meaning, and function

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1997

[11]

서적

Understanding Morphology

Arnold

2002

[12]

서적

Morphology: A Study of the Relation Between Meaning and Form

https://archive.org/[...]

John Benjamins

1985

[13]

서적

Preverbal Particles in Pingelapese

[14]

서적

국어학 개설

[15]

서적

국어음운론강의

2008

[16]

서적

우리말 문법론

집문당

2008

[17]

서적

우리말 문법론

집문당

2008

[18]

서적

우리말 문법론

집문당

2008

[19]

웹사이트

http://plaza.snu.ac.[...]

[20]

서적

우리말 문법론

집문당

2008

[21]

서적

Understanding Morphology

Hodder Education

2010

[22]

서적

국어 음운론 강의

삼경문화사

2005

[23]

서적

우리말 문법론

집문당

2008

[24]

서적

국어 음운론 강의

삼경문화사

2005

[25]

서적

우리말 문법론

집문당

2008

[26]

서적

Introducing Phonetics and Phonology

Routledge

2010

[27]

서적

Understanding Morphology

Arnold

2002

[28]

서적

우리말 문법론

집문당

2008

[29]

서적

국어 음운론 강의

삼경문화사

2005

[30]

서적

Understanding Morphology

Arnold

2002

[31]

서적

표준국어 문법론

탑출판사

2011

[32]

서적

국어 음운론 강의

삼경문화사

2005

[33]

서적

우리말 문법론

집문당

2008

[34]

서적

Understanding Morphology

Hodder Education

2010

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com