대위법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대위법은 여러 개의 독립적인 멜로디가 동시에 조화롭게 어우러지는 작곡 기법을 의미한다. 라틴어 'Punctus contra punctum'(점 대 점)에서 유래되었으며, 멜로디 간의 선율적 상호작용에 중점을 둔다. 대위법은 음악의 역사와 함께 발전해 왔으며, 시대에 따라 전대위법, 선적 대위법, 화성적 대위법, 20세기 이후의 선적 대위법 시대로 구분된다. 9세기부터 16세기에 걸쳐 교회 음악에서 발전했으며, 17세기 이후에는 화성적인 요소가 더해져 기악곡에도 사용되었다. 20세기에는 무조 음악의 등장과 함께 새로운 형태의 대위법이 나타났다. 대위법 이론은 순수 대위법, 바흐 양식 대위법 등으로 나뉘며, 성부의 기능적 독립성이 중요하게 여겨진다. 모방, 엄격 대위법, 자유 대위법, 선율 대위법, 불협화음 대위법 등 다양한 기법이 존재하며, 한국에서도 서양 음악 교육의 중요한 부분으로 다루어진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대위법 - 돌림노래

돌림노래는 동일 멜로디를 여러 성부가 시간차를 두고 부르는 형식으로, 중세부터 존재했으며 "Sumer is icumen in" 같은 초기 영어 노래와 노트르담 악파의 라틴어 노래가 있고, 멜로디 블록 구조와 화음으로 가능하며, 클래식 작곡가도 사용했고, 한국의 "개구리 합창" 등도 있다. - 대위법 - 평균율 클라비어곡집

평균율 클라비어곡집은 요한 제바스티안 바흐가 작곡한 건반 악기 작품으로, 24개 조성의 전주곡과 푸가를 담고 있으며, 모든 조성을 사용할 수 있는 조율 체계를 염두에 두고 작곡되었다. - 음악 기법 - 비트박스

비트박스는 신체 기관으로 드럼, 멜로디 등 다양한 소리를 흉내 내는 음악적 표현 기법으로, 힙합 문화에서 시작되어 독자적인 음악 장르로 발전했다. - 음악 기법 - 음렬주의

음렬주의는 20세기 초 유럽에서 조성 음악을 벗어나기 위해 시작된 작곡 기법으로, 음높이, 리듬, 셈여림 등의 요소를 규칙에 따라 배열하여 작품을 구성하며, 쇤베르크의 12음 기법이 대표적이고 총렬주의로 발전했으며, 난해하다는 비판과 함께 다른 음악 사조에도 영향을 미쳤다. - 클래식 음악 - 바로크 음악

바로크 음악은 1600년부터 1750년경 유럽에서 번성한 양식으로, 과도한 장식을 뜻하는 용어에서 유래, 이탈리아에서 시작하여 유럽 전역으로 확산, 바흐, 헨델, 비발디 등의 작곡가와 오페라, 협주곡 등의 새로운 형식 발전, 통주저음 사용이 특징이며 현대 음악에도 영향을 주고 있다. - 클래식 음악 - 낭만주의 음악

낭만주의 음악은 18세기 후반 유럽에서 시작되어 자연, 선율, 웅장한 오케스트라를 특징으로 하며, 베토벤, 쇼팽 등이 주요 작곡가이고, 민족주의 음악 발전에 영향을 주어 20세기 근대주의 음악으로 이어진다.

2. 어원

대위법이라는 단어는 영어의 Counterpoint, 독일어의 Kontra-punkt, 프랑스어의 Contrepoint 등을 한글로 번역한 것으로, 모두 라틴어의 Punctus contra punctum이 어원이다.[3] 이 말을 직역하면 '점 대 점'이라는 뜻이지만, 음표 대 음표, 나아가서 '멜로디 대 멜로디'라고 해석하는 것이 보다 정확하다.

음악사에서 대위법은 양식에 따라 크게 네 시기로 구분된다.

3. 대위법의 역사

# 9세기-12세기 말: 전(前)대위법 시대

# 13세기-16세기 말: 선적(線的) 대위법 시대

# 17세기-19세기 말: 화성적(和聲的) 대위법 시대

# 20세기 이후: 선적(線的) 대위법 시대

이러한 구분은 대략적인 것이며, 각 시기의 경계는 서로 얽혀 있다. 예술 양식은 서서히 변화하며, 이전 양식의 특징은 새로운 양식과 공존하다가 결국 소멸한다.

"프레르 자크(Frère Jacques)"와 "세 마리의 눈먼 쥐(Three Blind Mice)"처럼 화성적으로는 서로 의존하지만 리듬과 선율 윤곽에서는 독립적인 곡조들이 있다. 이들은 함께 부를 때 아름다운 조화를 이룬다. 마찬가지로, 같은 화성 진행을 공유하는 "마이 웨이(My Way)"와 "라이프 온 마스"같은 여러 인기곡들도 대위법으로 함께 부를 수 있다.[9]

“여러 성부로 이루어진 음악”의 기원은 불명확하지만, 오늘날까지 전해지는 대위법의 기법과 이론은 중세 교회 음악에서 비롯되었다. 대위법은 교회 선법 음악에서부터 현대의 무조음악(無調音樂)에 이르기까지 사용되어 왔으며, 그 기법은 시대에 따라 변화해 왔다.

3. 1. 초기 발전 (9세기-12세기)

9세기경, 다성음악(多聲音樂)의 실례가 처음으로 기록에 나타나기 시작했다. 9세기 중엽부터 말기까지 사이에 쓴 것으로 믿어지는 음악이론서 <<무지카 엔키리아디스>>[28]에는 오르가눔이라 불리는 다성음악의 가장 오래된 형태의 실례가 기록되어 있는데, 이는 오늘날 우리가 아는 한 다성음악에 관한 가장 오래된 보표의 예이다. 오르가눔은 그레고리오 성가에 1개 또는 그 이상의 대성부(對聲部)를 부가한 다성음악이다. 초기 오르가눔에는 리듬적 독립성이 없었고, 하나의 음표에 대해 하나의 음표가 추가되었다. “대위법”(counterpoint)이라는 단어의 어원은 라틴어 “punctum contra punctum”(점 대 점, 즉 음표 대 음표)이며, 여기서 유래한다.

11세기에는 평행 진행뿐만 아니라 반진행이나 사진행도 사용되는 자유 오르가눔이 사용되었지만, 리듬적으로는 여전히 한 음표 대 한 음표였다. 12세기가 되어서야, 단음을 지속음으로 하고 그 위에 더욱 세분화된 음표를 추가하는 멜리스마적 오르가눔 기법이 나타났다.

3. 2. 선적 대위법 시대 (13세기-16세기)

이 시기를 통해 대위법은 실제와 이론 양면에서 체계적으로 발전하여, 팔레스트리나 양식에서 그 정점에 도달했다.[1] 이 시기의 가장 큰 특징은 3화음 체계가 점차 확립되면서 대위법에 큰 영향을 미쳤고, 각 성부의 독립성이 중요하게 여겨졌다는 점이다.[1]

12-13세기 노트르담 악파의 모테토에서는 3도가 불협화음으로 간주되어 3화음이 드물게 나타났다.[1] 그러나 14세기 아르스 노바 시대에는 3도가 협화음으로 처리되면서 3화음이 자주 사용되었다.[1] 이러한 음 감각의 변화는 사회적 환경, 기후, 풍토 등에 따라 인간의 감각이 어떻게 변하는지를 보여주는 흥미로운 사례이다.[1] 일반적으로 북쪽 지방에서는 논리적이고 대위법적인 구성을 중시한 반면, 남쪽 지방에서는 세로 울림을 중시하는 화성적 양식을 선호했다.[1]

15-16세기 플랑드르 악파와 부르고뉴 악파 시대를 거치면서 대위법적 기법은 더욱 세련되어졌다.[1] 3화음 체계가 확립됨에 따라 화성음과 비화성음의 개념이 명확해졌고, 걸림음(괘류음)이나 지남음(경과음)과 같은 화음 밖의 음이 만들어내는 불협화음과 그 해결이라는 화성적 흥미가 더해졌다.[1] 가락의 움직임이 표현력을 더하고, 모방 기법이 발전하여 대위법적 흥미를 높였다.[1]

성부의 대위법적 독립성과 화음적 융화성이라는 상반된 두 요소가 조화롭게 융합되어 더 높은 차원으로 발전하면서, 대위법은 황금기를 맞이했다.[1] 그러나 이 3화음 체계는 장·단조의 기능화성과는 다르다.[1] 기능화성에서는 화음이 각기 일정한 기능을 가지며 마침꼴 안에서 존재 가치를 갖는 반면, 15-16세기 교회 선법에 따른 3화음 체계에서는 화음 간의 기능 관계가 약하거나 거의 없었다.[1]

이 시기의 대위법 양식은 다음 시대의 '화성적 대위법'과 구별하여 '선적 대위법'이라고도 불린다.[1] 관련 작곡 기법으로는 라운드, 캐논, 푸가 등이 있으며, 모두 모방 대위법의 예시이다.[9]

3. 3. 화성적 대위법 시대 (17세기-19세기)

이 시기는 장음계와 단음계에 따른 기능화성이 음악을 지배한 시대이다. 악식, 화성, 멜로디, 리듬 등 음악의 모든 요소가 기능화음의 영향을 받아 그 지배하에 있었다. 대위법도 예외는 아니었다. 이 시기까지의 교회선법에 의한 선적(線的) 대위법에서는 3화음 체계가 현상으로 인정되기는 하지만, 이는 멜로디 선이 쌓인 결과로 이해해야 하며, 텍스처상으로는 가로의 흐름이 우위를 차지했다. 반면 이 시기의 대위법에서는 각 기능에 따른 화음의 연결이 먼저 상정되고, 멜로디는 그 화음의 도식 속에서 움직인다. 따라서 대위법은 항상 화음의 영향을 받게 된다.

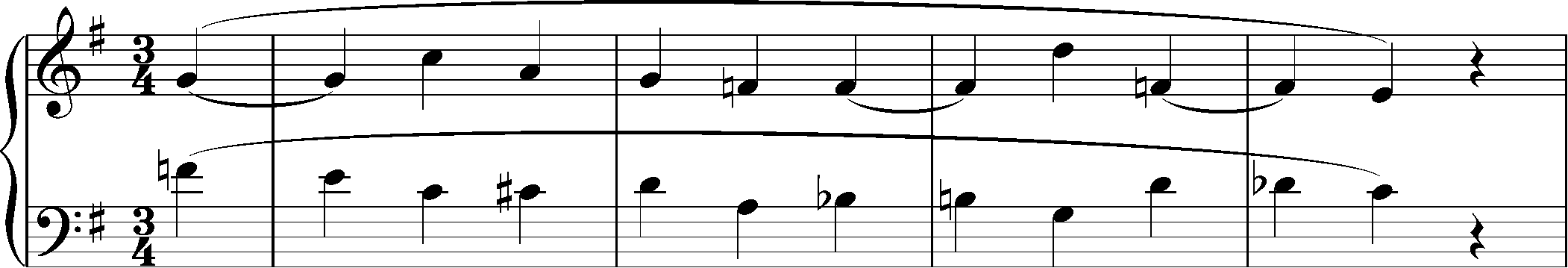

이 화성적 대위법 시대의 가장 위대한 거장은 요한 제바스티안 바흐이다. 그를 정점으로 그 후 음악은 점차 화성적 양식으로 기울게 되고, 낭만파 음악에서 그 경향이 더욱 강해졌다.[9] 바흐는 대위법의 가장 위대한 거장 중 한 명으로 존경받는다. 예를 들어, 바흐의 ''잘 템퍼드 클라비어'' 제2권에 있는 푸가 G#단조의 서주 주제에 함축된 화성은 두 번째 성부가 추가될 때 미묘한 방식으로 새롭게 들린다.[10]

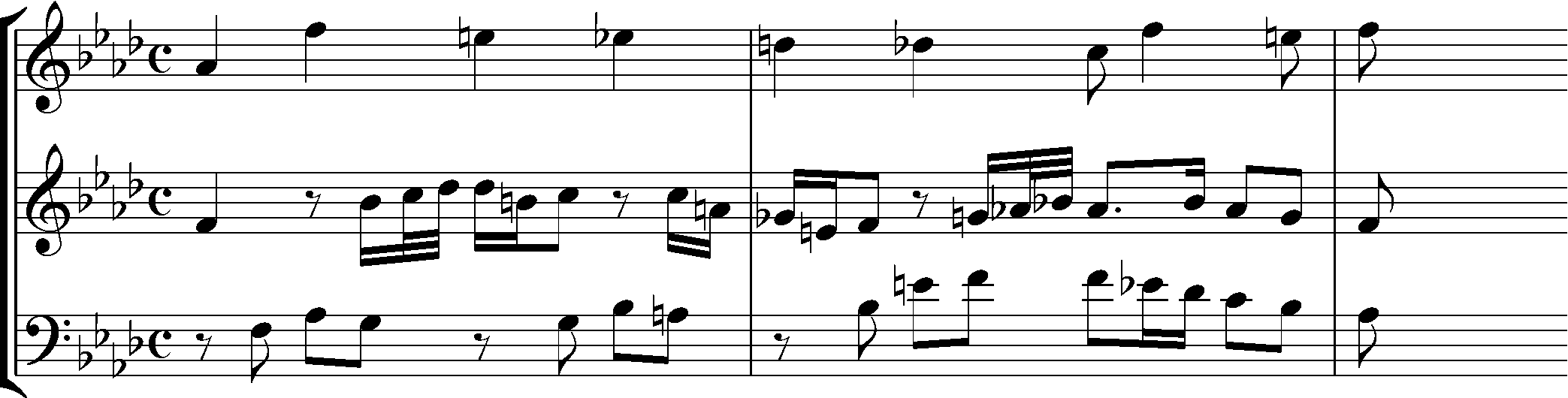

바흐의 3성부 인벤션 F단조는 세 개의 독립적인 선율을 결합한다.

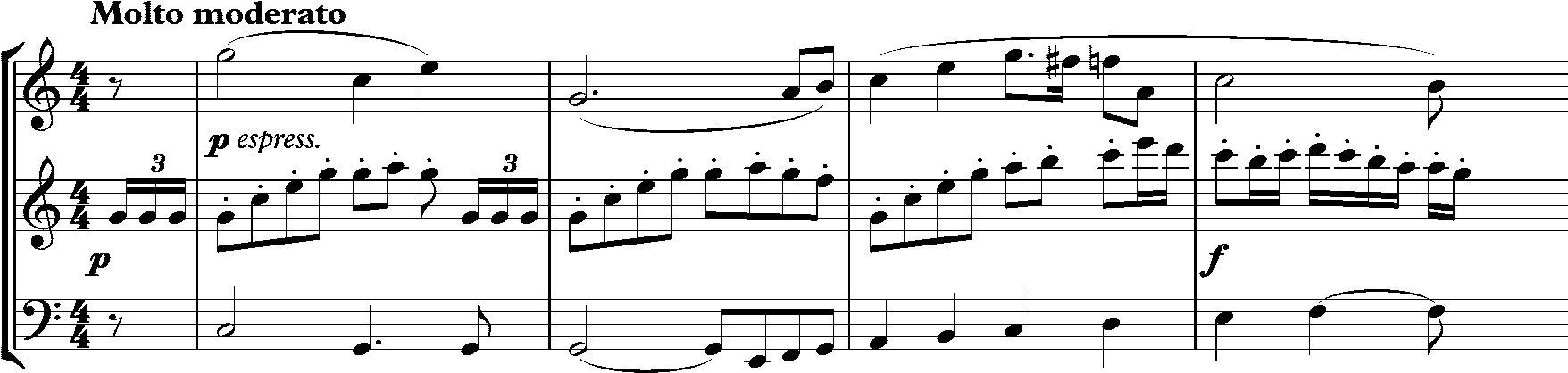

피아니스트 안드라스 시프에 따르면, 바흐의 대위법은 볼프강 아마데우스 모차르트와 루트비히 판 베토벤 모두의 작곡에 영향을 미쳤다. 베토벤의 피아노 소나타 E단조의 첫 악장 개발부(development section)에서 베토벤은 주요 주제 중 하나에 "훌륭한 대위법"을 추가하여 이러한 영향을 보여준다.[11]

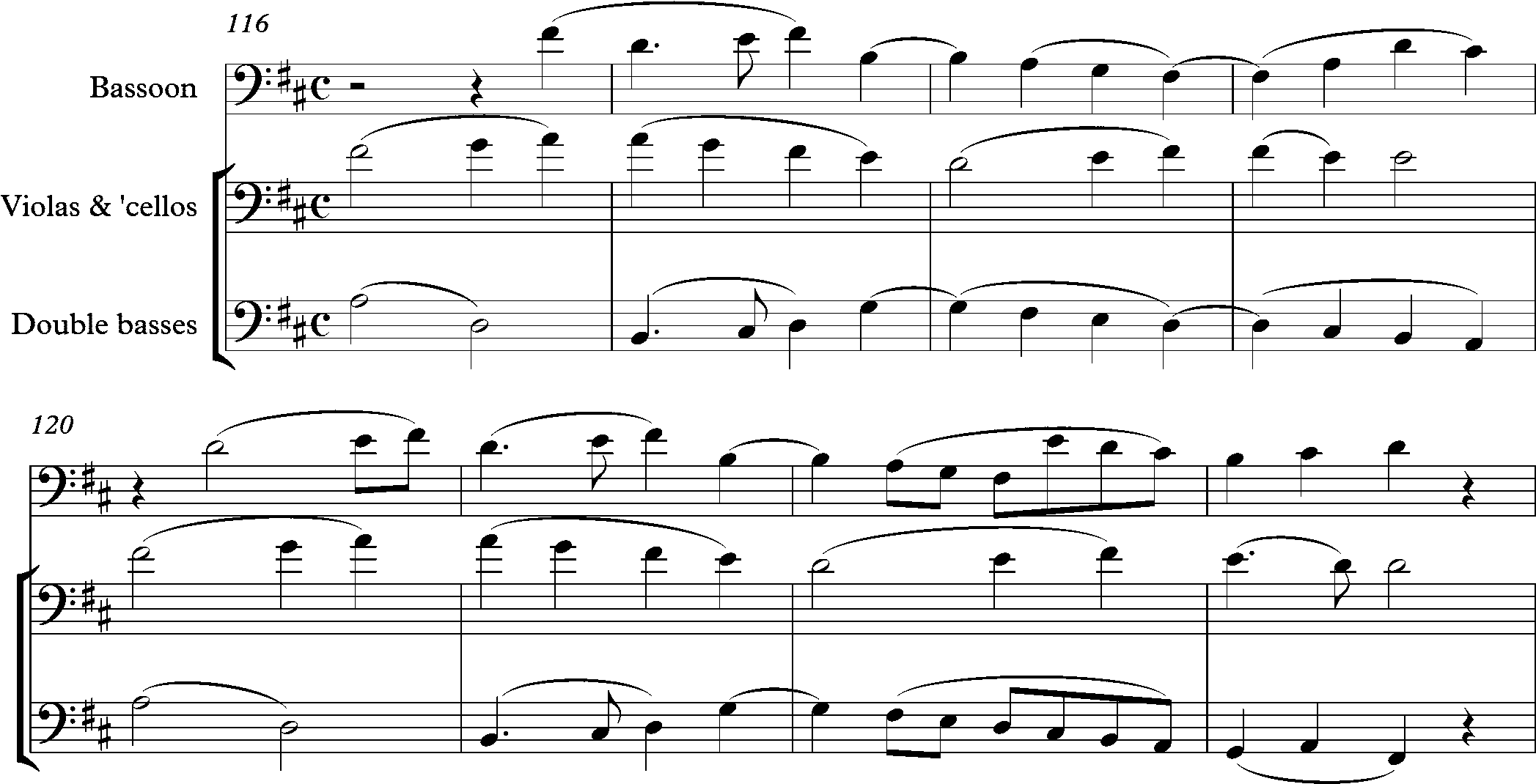

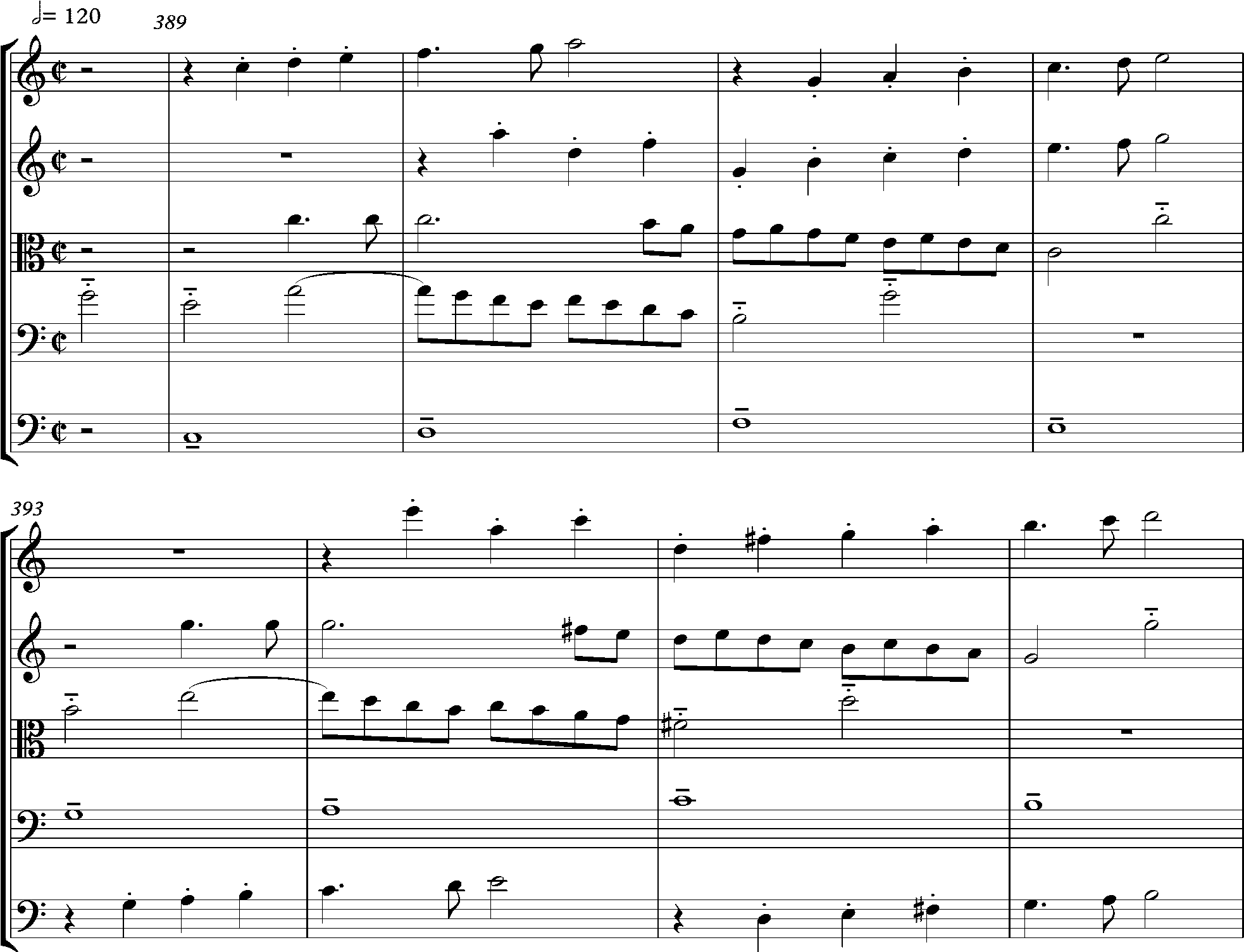

베토벤의 교향곡 9번 마지막 악장의 "환희의 송가" 주제에 대한 첫 번째 관현악 변주곡(116-123 마디)에서도 유동적인 대위법의 예를 찾을 수 있다. 유명한 주제는 비올라와 첼로에서 들리는 반면, "더블베이스는 예측 불가능함으로 인해 즉흥적으로 연주되는 듯한 인상을 주는 베이스 라인을 추가한다. 한편, 독주 바순은 마찬가지로 즉흥적인 느낌을 주는 대위법을 추가한다."[12]

리하르트 바그너의 오페라 ''뉘른베르크의 명가수''의 서주에서는 오페라의 세 가지 주제가 동시에 결합된다. 고든 제이콥에 따르면, "이는 보편적이고 정당하게 뛰어난 기교의 업적으로 칭송받는다."[13] 그러나 도널드 토비는 여기서 "주제의 결합은… 고전적인 대위법과 달리, 스스로 완전하거나 아름다운 화성으로 결합하지 않는다"고 지적한다.[14]

5성부 대위법의 훌륭한 예는 모차르트의 모차르트 교향곡 41번 ("주피터" 교향곡)의 피날레에서 찾아볼 수 있다. 여기서 다섯 개의 선율이 "풍부한 대화의 태피스트리"에서 동시에 결합된다.[15]

3. 4. 20세기 이후

현대에 이르러서는 음악이 무조화(無調和)하는 경향에 따라 다시 선적 대위법이 부활하게 되었다. 조성(調性)에서 해방된 음악은 기능화성의 틀에서 벗어났으며, 멜로디는 그 자신의 조형적 욕구에 따라 자유롭게 움직일 수 있게 되었다. 무조음악(無調音樂)에서는 반음계의 12음이 모두 자유롭게 쓰인다. 따라서 멜로디나 그 멜로디가 몇 개 겹쳐서 우발적으로 생기는 화음은 지금까지 존재한 어떠한 체계에도 속하지 않으며, 긴장과 이완의 교묘한 교체에 의한 독자적인 원리에 따라 구성된다. 쇤베르크가 창안한 '12음기법'은 이와 같은 방향의 한 궁극점이며 12음으로 되는 '세리'의 철저한 대위법적 변주로 음악 전체가 구성된다.[9]

현대 음악에서는 대위법적 발상이 이전과는 전혀 다른 형태로 나타나고 있다. 예를 들어 쇤베르크가 제창한 12음 기법에서는 음열에 의해 음 조직이 질서 지워지므로, 음열을 사용한 선율이 겹쳐지면 거기에는 대위법적 발상을 인정할 수 있다. 이 경우, 개별 음 선택만이 문제가 되고 있으며, 결과적으로 생긴 음정은 우연적인 존재이고, 종래의 의미에서 “선율 간의 조화”라는 것은 특별히 고려되지 않고 있다. 현대 음악에서의 대위법은, 기존의 대위법이 화성 간의 조화로운 음정을 중심으로 한 이론에 기반하는 것과는 달리, 불협화음도 적극적으로 활용하고 중요시한다.

4. 대위법의 이론

오늘날 대위법 이론은 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 르네상스 시대 팔레스트리나 양식을 따르는 '순수 대위법'(엄격 대위법)이고, 다른 하나는 바흐를 중심으로 장조·단조 화성에 기반한 기악 양식 대위법(자유 대위법)이다. 이 외에도 양쪽을 절충하거나, 무조 음악 또는 12음 기법을 활용한 이론도 있다.[16]

게리노 마졸라는 대위법 이론에 수학적 기반을 제공했다. 특히 5도 병행 금지와 불협화음인 4도의 구조적 기반을 제시했다.[3][4] 세르게이 타네예프는 역행 대위법 등 고급 대위법 현상을 대수적으로 설명하는 이론을 개발했다.[5][6]

대위법에서는 성부의 '기능적 독립성'이 가장 중요하다. 이를 위해 평행 화음은 새로운 음색으로 인식되어 성부의 독립성을 해치기 때문에 피해야 한다.[7][8]

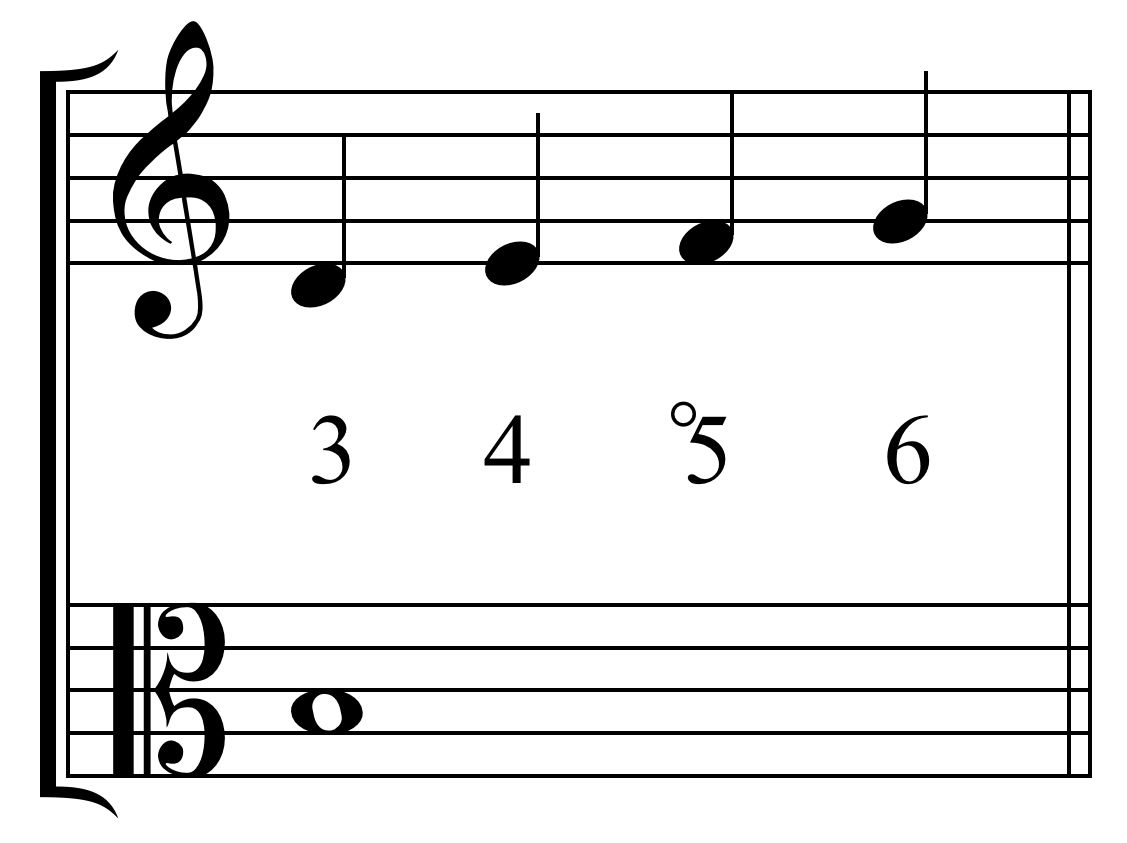

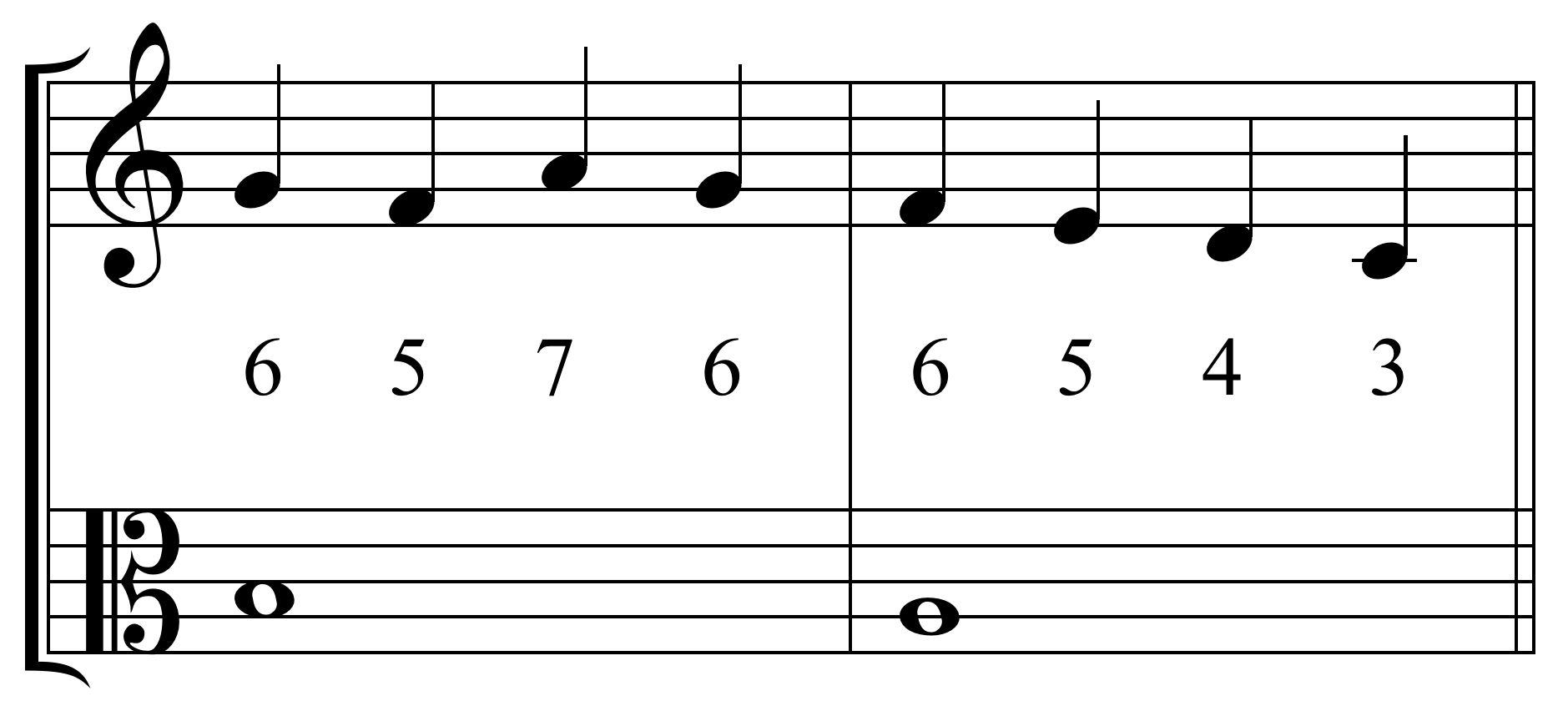

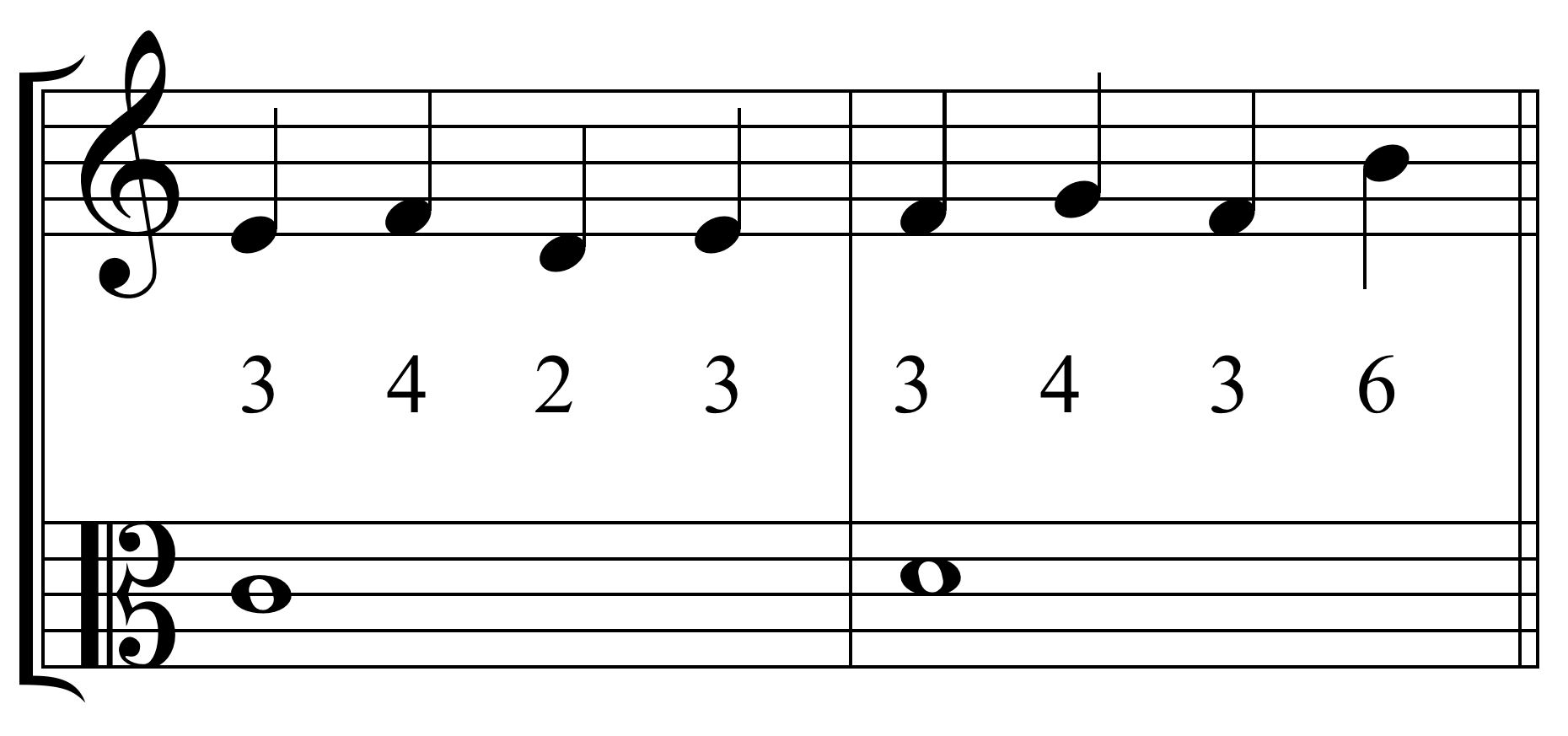

3성 대위법에서는 주어진 음형에 대해 4개(혹은 3개 등)의 음이 더 긴 음 하나에 대해서 움직인다. 3성 대위법, 나아가 5성 대위법에 도입되는 세 가지 기호에는 변화음(cambiata), 이중 이웃음, 이중 지나침음이 있다.

대위법은 교회 선법 음악, 장조·단조 음악, 현대의 무조 음악까지 폭넓게 사용되며, 시대에 따라 기법이 변화한다.

- 교회 선법에 의한 음악의 대위법 (엄격 대위법)

- 장조·단조에 의한 음악의 대위법 (기악적 대위법)

- 현대 음악에서의 대위법

4. 1. 모방

모방은 한 성부의 멜로디를 다른 성부가 뒤따라 하는 기법이다. 모방에는 선행성부를 충실히 모방하는 것부터 주요 특징만 모방하는 것까지 여러 단계가 있다. 선행하는 성부와 같은 음에서 후속 모방성부가 시작될 수도 있고, 다른 음에서 시작될 수도 있다. 일반적으로 성부 간의 모방은 인간의 청각에 지적 기쁨을 주며, 모든 시대에 여러 방법으로 쓰여 왔다. 카논과 푸가는 모방을 철저하게 응용한 곡이다.[17]민요 전통의 라운드, 캐논, 그리고 가장 복잡한 대위법적 관례인 푸가는 모두 모방 대위법의 예시이다. 르네상스 시대 이후 유럽 음악에서 많은 대위법 음악이 모방 대위법으로 작곡되었다. 모방 대위법에서는 두 개 이상의 성부가 다른 시점에 들어오며, 각 성부는 동일한 선율 요소의 변형을 반복한다. 판타지아, 리체르카르, 그리고 후대의 카논과 푸가는 모두 모방 대위법을 특징으로 하며, 모테트와 마드리갈과 같은 합창곡에서도 빈번하게 나타난다.

모방 대위법은 다음과 같은 여러 가지 기법을 낳았다.

- 선율 전환: 주어진 선율 단편을 거꾸로 뒤집은 것이다. 예를 들어 원래 단편에 상승하는 장3도가 있다면, 역전된 단편에는 하강하는 장3도(혹은 단3도)가 있다.

- 역행: 모방하는 성부가 선율을 주 선율과 반대로 연주하는 것이다.

- 역행 전환: 모방하는 성부가 선율을 거꾸로 뒤집어서 동시에 연주하는 것이다.

- 확대: 모방 대위법의 한 성부에서 음표 값이 도입될 때의 속도와 비교하여 지속 시간이 길어지는 것이다.

- 축소: 모방 대위법의 한 성부에서 음표 값이 도입될 때의 속도와 비교하여 지속 시간이 짧아지는 것이다.

4. 2. 엄격 대위법 (유형 대위법)

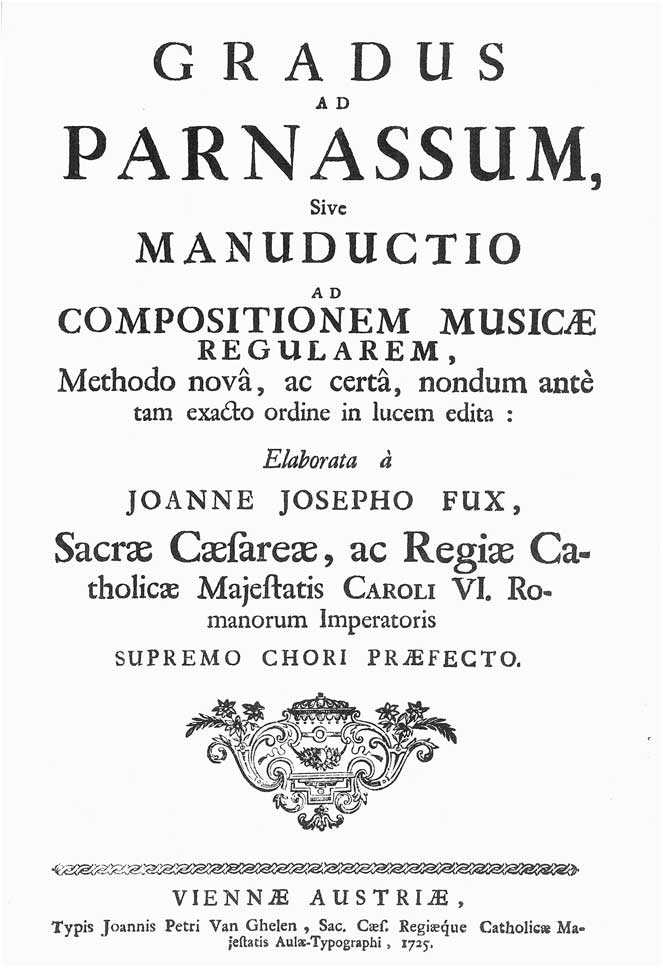

엄격 대위법은 '팔레스트리나 양식(Palestrina style)'을 규범으로 하는 선적 대위법에 따른 '순수 대위법'으로, 르네상스 시대 팔레스트리나 양식을 기반으로 하는 대위법 교육 방식이다.[16] 요한 요제프 푸크가 1725년에 저술한 ''그라두스 아드 파르나숨(파르나소스로 가는 길)''이 대표적인 교본으로 꼽힌다.[27] 베토벤 등도 이 교본을 사용하여 대위법을 공부했다고 알려져 있다.

엄격 대위법은 정해진 선율(정선율)에 대해 다음과 같은 다양한 리듬 유형의 대선율을 작곡하는 연습을 통해 대위법적 감각을 기르는 것을 목표로 한다.

- 제1유형: 1:1 (온음표)

- 제2유형: 1:2 (2분음표)

- 제3유형: 1:4 (4분음표)

- 제4유형: 전위 (약박과 강박이 쉼표로 연결된 2분음표)

- 제5유형: 화려 (제1유형~제4유형까지 사용된 리듬과 특정한 새로운 리듬을 특정 규칙에 따라 사용)

3성 이상의 경우, 예를 들어 정선율 + 제2유형 + 제3유형과 같이 다른 유형의 대선율을 동시에 쓰는 혼합 유형이 사용된다. 특히 4성에서 정선율 + 제2유형 + 제3유형 + 제4유형의 조합은 대혼합 유형이라고 불린다.

엄격 대위법에서는 실제 작곡에 사용되는 것보다 더 엄격한 규칙이 적용되며, 이를 통해 정통적인 대위법적 감각을 기를 수 있다고 여겨진다. 이러한 이유로 '엄격' 대위법이라고 불리며, 대선율을 리듬별로 분류하여 규칙을 설명하기 때문에 '유형' 대위법이라고도 불린다.

4. 3. 자유 대위법

바로크 시대 이후 화성의 발전으로 인해 대부분의 대위법 작곡은 자유 대위법 양식으로 쓰여졌다. 이는 작곡가의 초점이 추가된 선율의 간격이 '''선법'''과 어떻게 관련되는지에서 벗어나 서로 어떻게 관련되는지로 이동했음을 의미한다.[20]켄트 케넌(Kent Kennan)에 따르면 "...실제로 그러한 방식(자유 대위법)으로의 교육은 19세기 후반까지 널리 보급되지 않았습니다."[21] 모차르트, 베토벤, 로베르트 슈만과 같은 18세기와 19세기의 젊은 작곡가들은 여전히 "엄격한" 대위법 양식으로 교육을 받았지만, 실제로는 주제에 대한 전통적인 개념을 확장하는 방법을 모색했다.

자유 대위법의 주요 특징은 다음과 같다.

- 제2전위, 7화음, 9화음 등 모든 금지된 화음은 그것이 완전삼화음으로 해결되는 한 자유롭게 사용될 수 있다.

- 화성적 기법이 허용된다.

- 불협화음의 리듬 배치에 대한 제한이 제거된다. 강박에 지나가는 음을 사용하는 것이 가능하다.

- 장식음이 가능하다. 불협화음은 도약으로 접근할 수 있다.

4. 4. 선율 대위법

선율 대위법은 "개별 선율 선의 완전성이 화성적 고려 사항에 희생되지 않는 순수하게 수평적인 기법"이다.[22] 그 특징은 "오히려 선율의 개념으로, '새로운 객관성'(new objectivity)의 지지자들이 선율 대위법을 낭만주의 화성의 반대 유형으로 설정할 때 출발점으로 삼았다." 각 성부는 결합된 움직임이 만들어낼 수 있는 효과에 관계없이 자유롭게 움직인다.[22] 다시 말해, "수직적 요소보다 수평적(선형적) 요소의 지배"[23]가 특징이거나 "선의 화성적 통제가 거부"[24]된다.신고전주의[23]와 관련된 이 기법은 이고르 스트라빈스키의 ''옥텟''(1923)[22]에서 처음 사용되었는데, 요한 세바스찬 바흐와 조반니 팔레스트리나에게 영감을 받았다. 그러나 크누트 예페센에 따르면, "바흐와 팔레스트리나의 출발점은 정반대다. 팔레스트리나는 선에서 시작하여 화음에 도달하지만, 바흐의 음악은 이상적인 화성적 배경에서 자라나며, 그에 대해 성부들은 종종 숨 막힐 정도로 대담한 독립성으로 발전한다."[22]

커닝햄에 따르면, 선형 화성은 "20세기에 빈번한 접근 방식...[선들이] 새로운 '화음'과 '진행'...이라는 희망으로 거의 무관심하게 버려지는 방식으로 결합된다." "디아토닉 또는 십이음" 어떤 종류의 선으로도 가능하다.[24]

4. 5. 불협화음 대위법

'''불협화음 대위법'''은 찰스 시거(Charles Seeger)가 이론화한 작곡 기법으로, 전통적인 대위법 규칙을 뒤집어 불협화음을 중심으로 작곡하는 방식이다.[25]시거는 불협화음 대위법을 "처음에는 순전히 교실 훈련"으로 생각했다. 이 훈련의 규칙은 다음과 같다.

- 제1종 대위법은 모든 음정이 불협화음이어야 한다.

- 협화음은 한 음계가 아닌 건너뛰기를 통해 "해결"되어야 한다.

시거는 이 훈련의 효과를 "정화"라고 표현했다. 그는 리듬 등 다른 음악적 요소에도 동일한 원리를 적용하여 "불협화음화"할 수 있다고 보았다.[25]

시거는 불협화음 대위법을 사용한 최초의 인물은 아니지만, 이를 체계적으로 이론화하고 널리 알린 첫 번째 인물이었다. 찰스 시거가 제시한 방식과 정확히 일치하지는 않더라도, 불협화음 대위법을 활용한 대표적인 작곡가로는 요하나 바이어(Johanna Beyer), 존 케이지(John Cage), 루스 크로포드 시거(Ruth Crawford-Seeger), 비비안 파인(Vivian Fine), 칼 러글스(Carl Ruggles), 헨리 카웰(Henry Cowell), 카를로스 차베스(Carlos Chávez), 존 J. 베커(John J. Becker), 헨리 브랜트(Henry Brant), 루 해리슨(Lou Harrison), 월링포드 리거(Wallingford Riegger), 프랭크 위글스워스(Frank Wigglesworth) 등이 있다.[26]

5. 한국의 대위법 교육 및 현대적 응용

한국에서 대위법은 서양 음악 교육의 중요한 부분으로 자리 잡고 있으며, 음악대학의 작곡과, 음악학과 등에서 필수 과목으로 가르치고 있다. 이케우치 토모지로(池内友次郎)가 저술한 『이성 대위법(二声対位法)』이 대위법 학습 초기의 표준적인 교본으로 사용되고 있으며, 이를 마친 후에는 삼성에서 팔성 대위법 학습으로 넘어가는 것이 일반적이다.[1] 다만, 『이성 대위법(二声対位法)』에 이어지는 교본인 『삼성-팔성 대위법(三声-八声対位法)』은 현재 절판되었다.[1]

노엘 갈롱(ノエル・ギャロン)과 마르셀 비슈(マルセル・ビッチュ)가 저술하고 야시로 아키오(矢代秋雄)가 일본어로 번역한 『대위법(対位法)』도 파리음악원(パリ音楽院)의 대위법 수업을 위한 엄격 대위법의 표준적인 교본 중 하나이다.[2]

6. 관련 문서

참조

[1]

서적

The Complete Musician

Oxford University Press, Inc.

2008

[2]

서적

Music Inside Out: Going Too Far in Musical Essays

G+B Arts International

[3]

학술지

The Topos of Music I: Theory

http://dx.doi.org/10[...]

2017

[4]

서적

The Topos of Music I: Theory : Geometric Logic, Classification, Harmony, Counterpoint, Motives, Rhythm

Springer International Publishing

[5]

서적

Sergei Ivanovich Taneev's "Doctrine of the Canon": A translation and commentary

https://repository.a[...]

[6]

학술지

Approaching Renaissance music using Taneyev's theories of Movable counterpoint

https://www.jstor.or[...]

[7]

서적

Artificial Perception and Music Recognition

Springer

1993

[8]

학술지

A principle of correlativity of perception and its application to music recognition

[9]

Youtube

"Life on Mars" and "My Way"

[10]

서적

Bach 48 Preludes and Fugues, Book II

Associated Boards of the Royal Schools of Music

[11]

웹사이트

Guardian Lecture on Beethoven Piano Sonata in E minor, Op. 90

http://download.guar[...]

2019-08-08

[12]

서적

The Nine Symphonies of Beethoven

Heinemann

[13]

서적

Wagner Overture Die Meistersinger

Penguin

[14]

서적

Essays in Musical Analysis, Volume IV

Oxford University Press

[15]

서적

The Cambridge Companion to Mozart

Cambridge University Press

[16]

서적

Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century

https://archive.org/[...]

Dover

[17]

서적

The New Oxford Companion to Music

Oxford University Press

1983

[18]

웹사이트

Species Counterpoint

https://web.archive.[...]

Faculty of Fine Arts, University of Victoria, Canada

2020-05-16

[19]

서적

The study of counterpoint from Johann Joseph Fux's Gradus ad parnassum

https://catalyst.lib[...]

W. W. Norton

1965

[20]

웹사이트

Free Counterpoint, Two Parts

http://www.jkornfeld[...]

2023-02-06

[21]

서적

Counterpoint

Prentice-Hall

[22]

서적

Challenge to Musical Tradition: A New Concept of Tonality

A. A. Knopf

[23]

서적

Music: a Design for Listening

Harcourt, Brace & World

[24]

서적

Technique for Composers

[25]

학술지

On Dissonant Counterpoint

[26]

논문

"Substituting a New Order": Dissonant Counterpoint, Henry Cowell, and the network of ultra-modern composers'

http://etd.lib.fsu.e[...]

Florida State University College of Music

[27]

문서

「華彩」とも。"contrapunctum floridum" の訳語。

[28]

문서

Musica Enchiriadis, 음악제요(音樂提要)라고 번역되며, 저자는 오트가(?-940) 또는 호게르(?-905)라고 추정되고 있다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com