바로크 음악

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

바로크 음악은 1600년경부터 1750년경까지 유럽에서 번성한 음악 양식으로, '일그러진 진주'를 뜻하는 포르투갈어 'barroco'에서 유래되었다. 이탈리아에서 시작되어 유럽 각지로 퍼져나갔으며, 초기, 중기, 후기로 구분된다. 초기에는 오페라, 모노디 양식이 발달했고, 중기에는 궁정 음악이 번성하며 실내악이 발전했다. 후기에는 바흐와 헨델이 활동하며 대위법과 호모포니를 활용한 음악이 나타났다. 주요 특징으로는 통주저음, 다양한 기악 형식의 발달, 그리고 모노디, 칸타타, 오라토리오 등 성악 형식의 발전이 있다. 바로크 시대에는 하프시코드, 바이올린, 플루트 등 다양한 악기가 사용되었으며, 20세기 이후 고음악 운동을 통해 재조명받고 현대 대중음악에도 영향을 미치고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 바로크 음악 - 수상 음악

헨델의 《수상 음악》은 1717년 조지 1세의 뱃놀이를 위해 작곡된 바로크 시대의 관현악 모음곡으로, 다양한 악기와 춤곡 형식을 포함하며 야외 및 실내 공연, 방송 프로그램 테마 음악 등으로 널리 알려져 있다. - 바로크 음악 - 만돌린

만돌린은 17~18세기 이탈리아에서 기원한 류트 파생 현악기로, 나폴리식 만돌린이 널리 퍼졌으며 파스쿠알레 비나치아의 개량으로 근대적 형태가 정립되었고, 바이올린과 같은 음높이로 조율되어 다양한 음악 장르에서 사용된다. - 클래식 음악 - 낭만주의 음악

낭만주의 음악은 18세기 후반 유럽에서 시작되어 자연, 선율, 웅장한 오케스트라를 특징으로 하며, 베토벤, 쇼팽 등이 주요 작곡가이고, 민족주의 음악 발전에 영향을 주어 20세기 근대주의 음악으로 이어진다. - 클래식 음악 - 미사곡

미사곡은 서방교회의 종교 예식인 미사를 위해 작곡된 음악으로, 전통적으로 키리에, 글로리아, 크레도, 상투스, 아뉴스 데이의 5개 부분으로 구성된 통상문 노래이며, 시대에 따라 다양한 양식으로 발전해 왔다. - 음악에 관한 - 음악가

음악가는 작곡, 편곡, 연주, 지휘 등 음악 관련 활동을 하는 사람을 통칭하며, 작곡가, 연주자, 가수, 지휘자, 음반 프로듀서 등으로 분류된다. - 음악에 관한 - 합창

합창은 여러 명이 함께 노래하는 음악 형식으로, 작곡가가 가사와 인간 목소리를 고려하여 작곡하며, 서양 음악사에서 중요한 위치를 차지하고, 지휘자의 지휘 아래 여러 성부로 구성되어 악기 반주 또는 아카펠라로 노래하며, 종교 음악과 세속 음악 등 다양한 장르에서 활용된다.

2. 어원

'바로크'라는 단어는 '일그러진 진주'를 뜻하는 포르투갈어 'barroco'에서 유래한 것으로 보인다. 스페인어 '바루에코(barrueco)'와 이탈리아어 '바로코(barocco)'도 관련이 있다.[1] 18세기 비평가들은 과도한 장식과 기교를 비판하는 의미로 이 단어를 사용했다.[1]

바로크 시대는 음악적으로 이탈리아가 주도적인 역할을 했으며, 새로운 발전은 다른 지역으로 전파되는 데 시간이 걸렸다. 바로크 시대는 초기, 중기, 후기로 나눌 수 있으며, 각 시기별로, 그리고 국가별로 다른 음악적 특징을 보인다.

19세기 말부터 '바로크'는 음악사적 용어로 사용되기 시작했다. 독일의 음악학자 쿠르트 자크스는 1919년 논문 "Barockmusik"에서 바로크 음악을 "극적인 감정 표출"을 특징으로 하는 음악으로 정의했다.[1]

장 자크 루소는 1768년 《백과전서》에서 바로크 음악을 "화성이 혼란스럽고, 변조와 불협화음으로 가득 차 있는 음악"으로 정의하며, "노래는 거칠고 부자연스럽고, 음정이 어렵고, 움직임이 제한적이다. 이 용어는 논리학자들이 사용하는 '바로코(baroco)'라는 단어에서 유래한 것으로 보인다"라고 썼다.[2]

하지만 17세기부터 18세기에 걸친 음악에는 지역과 시기에 따라 다양한 스타일이 존재하기 때문에, 바로크 음악의 특징을 간략하게 총괄하는 것은 어렵다. 예를 들어, 프랑스에서는 프랑스 음악사에 바로크 음악은 존재하지 않는다고 주장하며, 이 시기의 음악을 '고전 프랑스 음악'(la musique française classique)이라고 부르는 사람도 있다.

현재는 '바로크 음악'이라는 용어가 음악 양식, 시대 양식뿐만 아니라 음악사적 연대를 가리키는 것으로도 널리 받아들여지고 있다.

3. 역사

바로크 시대 내내 새로운 음악적 발전은 이탈리아에서 시작되었으며, 다른 지역에서 널리 채택되기까지 최대 20년이 걸렸다. 예를 들어, 이탈리아 작곡가들은 1730년경 갈랑 양식으로 전환했지만, 요한 제바스티안 바흐와 같은 독일 작곡가들은 1750년까지 바로크 양식으로 작곡을 계속했다.[14]

바로크(프랑스어, 영어: baroque)라는 용어는 포르투갈어 'barocco'(기형적인 진주)에서 유래한 것으로 여겨지며, 과도한 장식을 가진 건축을 비판하기 위한 용어로 18세기에 등장했다. 이후 17세기부터 18세기에 걸친 예술 전반에서 특정한 양식을 가리키는 용어로 자리 잡았다.

음악사적 관점에서 "바로크 음악"에 체계적으로 언급한 것은 독일의 음악학자 쿠르트 자크스이다. 그의 1919년 논문 "Barockmusik"에 따르면, 바로크 음악은 "조각이나 회화와 마찬가지로 속도, 강약, 음색 등에 대조가 있으며, 극적인 감정 표출을 특징으로 하는 음악"으로 정의된다.

하지만 17세기부터 18세기에 걸친 음악에는 지역과 시기에 따라 다양한 스타일이 존재하기 때문에 바로크 음악의 특징을 간략하게 총괄하는 것은 어렵다. 예를 들어 프랑스에서는 프랑스 음악사에 바로크 음악은 존재하지 않는다고 주장하며, 이 시기의 음악을 "고전 프랑스 음악"(la musique française classique)이라고 부르는 사람도 있다. 노르베르 뒤푸르크(Norbert Dufourcq)는 1961년 논문 "Terminologia organistica"에서 17세기 전반의 프랑스 예술은 고전주의에 압도되었기 때문에, 독일 음악사학에서 널리 사용되는 "바로크"라는 용어는 프랑스 음악이나 문화에 적용할 수 없다고 언급하고 있다.

현재는 "바로크 음악"이라는 용어는 음악 양식, 시대 양식뿐만 아니라 오히려 음악사적 연대를 가리키는 것으로도 널리 받아들여지고 있다.

3. 1. 초기 바로크 음악 (1580-1650)

피렌체에서 모노디가 발달할 때, 조반니 가브리엘리를 중심으로 한 베네치아 악파에서는 리체르카레, 환상곡, 칸초네 등의 기악곡이 발달하였다.[20] 하인리히 쉬츠는 베네치아 악파의 음악을 배워 독일에 새로운 음악을 전파하였다.[20]

이 시대에는 통주저음이 유럽 전역으로 퍼져나가 화성의 중요성이 강조되었다. 카를로 제수알도 등의 작곡가들은 화음 진행에 관심을 기울였고, 셋온음을 악마의 음정으로 분류하는 등 연구 성과도 나타났다. 음악은 선법보다 조를 기준으로 하는 조성을 따르게 되었고, 종지 등의 작곡 기술도 나타났다.

클라우디오 몬테베르디는 프리마 프락티카와 세콘다 프락티카라는 장르를 개척하여 바로크 시대를 열었다고 평가받는다. 몬테베르디의 오페라 《오르페오''L'Orfeo''》와 《포페아의 대관식》은 평단의 주목을 받았다.

음악가들이 화성 진행에 관심을 가지면서 관용적인 주법, 관용적인 화성의 사용이 늘어났다. 류트에서는 불규칙적인 방식으로 불협화음을 끼워넣는 주법이 등장했고, 루이 쿠프랭과 장 르 롱 달랑베르는 쳄발로에 이러한 연주법을 도입시켰다.

피렌체 카메라타는 조반니 데 바르디 백작의 후원 아래 모여 고대 그리스 음악극에 대한 인식을 바탕으로 담론과 웅변을 중시하는 이상을 세웠다. 이들은 다성음악과 기악곡 사용을 거부하고 모노디와 같은 고대 그리스 음악 기법을 논의했다. 야코포 페리의 ''다프네''와 ''에우리디체''는 오페라의 시작을 알렸고, 바로크 음악의 촉매제가 되었다.

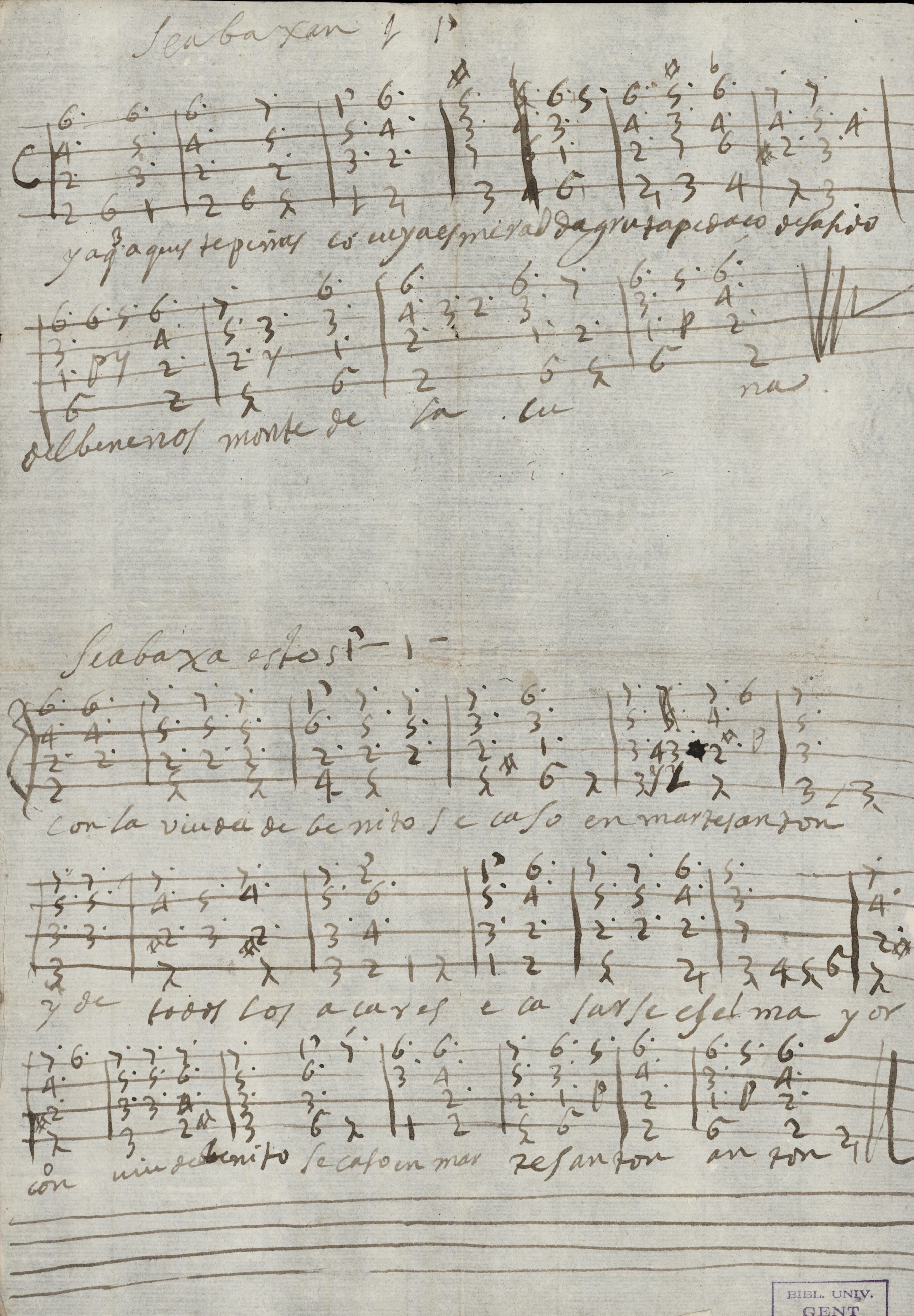

''통주저음''은 다성음악의 선형적 기반으로서 화성의 중요성이 커지고 있음을 보여준다. 통주저음에서는 숫자, 우연표 또는 기호가 베이스 라인 위에 배치되어 건반 악기 연주자나 류트 연주자가 읽고, 각 베이스 음에 대한 화음 배치를 즉흥적으로 연주했다. 작곡가들은 화음 진행에 관심을 갖기 시작했고, 트리톤을 사용하여 불협화음을 만들었다. 조성을 향한 화성의 사용은 선법이 아닌 르네상스에서 바로크 시대로의 전환을 나타낸다. 조성은 음표가 아니라 특정 화음의 순서가 곡의 끝에서 종지를 제공할 수 있다는 기본적인 사상이다.

클라우디오 몬테베르디는 르네상스 양식에서 바로크 시대로의 전환을 발전시켰다. 그는 프리마 프라티카와 바소 콘티누오 기법 (세콘다 프라티카)의 두 가지 작곡 스타일을 개발했다. 바소 콘티누오 그룹은 한 명 이상의 건반 연주자와 류트 연주자, 그리고 비올라 다 감바, 첼로, 콘트라베이스 등의 베이스 악기를 사용했다.

''style luthé''—규칙적인 부서진 화음 패턴과는 대조적으로 화음 진행을 불규칙하고 예측할 수 없게 끊는 것—은 20세기 초부터 ''스타일 브리제''로 불리며, 로베르 발라르가 1611년과 1614년의 류트 악보에서, 그리고 앙네몽 고티에가 프랑스 음악에서 일관된 질감으로 확립했다. 이 기법은 루이 쿠프랭과 장앙리 댕글베르의 건반 음악에서 하프시코드로 이전되었고, 18세기와 19세기 초 내내 건반 음악에 중요한 영향을 미치고 계속되었다.

1600년 이전의 르네상스 음악에서는 대위법에 따라 작곡되었으며, 불협화음 활용에 많은 제한이 있었다. 북이탈리아의 마드리갈 작곡가들은 시의 내용이나 개별 어휘의 감정 ''affetto''를 음악적으로 표현하는 수단을 탐구했다. 피렌체의 카메라타에서는 고대 그리스 음악 비극의 부흥이라는 관점에서, 감정과 결부된 음악적 표현을 탐구했다. 이들은 음악에서 감정의 극적인 표현이라는 관점을 공유하며, 르네상스 음악 작곡법의 틀을 깨뜨리려고 했다.

이러한 운동을 추진한 마드리갈 작곡가로는 클라우디오 몬테베르디가 유명하다. 그는 "예비 없는 불협화음"을 사용했는데, 조반니 마리아 아르투지의 비판에 대해 몬테베르디는 르네상스 규범에 따른 기존 작곡법을 "제1작법", 새로운 기법으로 극적인 음악 표출을 목표하는 작곡법을 "제2작법"이라 부르며 후자를 옹호했다.

르네상스 음악에서 성악은 3성부 이상이 주류였지만, 카메라타에서는 극중 음악으로서 극의 등장인물이 혼자 노래하는 모노디 형식을 발안했다. 1598년 야코포 페리를 중심으로 한 음악극 「다프네」의 상연은 오페라의 탄생으로 본다. 줄리오 카치니의 ''Le nuove musiche''(「신음악」, 1601년)는 통주 저음의 원형이라고 할 수 있다. 모노디 성악곡은 스트로페를 가지지 않는 통작 형식이며, 레치타티보의 선구이다.

이러한 흐름은 교회 음악이나 오르간·쳄발로 용 건반 음악, 류트 음악 등 다른 장르에도 큰 영향을 미쳤다. 바로크 시대를 통해 볼 수 있는 반음계 사용이나 비교적 자유로운 불협화음 사용도 이 시기에 일반화되었다.

베네치아에서는 오페라 극장이 17세기 중반까지 차례로 지어지면서 오페라가 대유행했다. 몬테베르디나 프란체스코 카발리의 작품에서는 레치타티보와 아리아, 기악의 리토르넬로에 의해 오페라를 구성하는 형식으로 변화했다. 베네치아에서는 조반니 가브리엘리 등에 의해 콘체르타토 형식의 기악이 발달했다. 다리오 카스텔로 등은 멜로디 악기의 독주 또는 이중주와 통주 저음에 의한 (단일 악장 형식의) 소나타를 만들었다.

로마에서는 교황청과 귀족, 외국인 저택을 중심으로 음악 활동이 활발했다. 실내 칸타타가 발생했고, 오라토리오가 연주되었다. 자코모 카리시미가 초기 칸타타와 오라토리오의 작곡가로 중요하다. 지롤라모 프레스코발디 등이 인기를 얻었다.

프랑스에서는 류트 작곡과 연구가 극에 달했다. 고티에 일족(앙투안 고티에, 드니 고티에)을 필두로 하는 류트 연주자들은, 로 단조 조현의 새로운 류트(바로크 류트)를 확립했다.

오스트리아와 남독일에서는 이탈리아 음악가를 초청하거나 젊은 음악가를 이탈리아에 파견하여 공부시켰다. 하인리히 쉬츠는 조반니 가브리엘리와 클라우디오 몬테베르디에게 사사했다. 그는 이탈리아 양식을 계승하면서도 독자적인 음악 표현을 만들어 냈다.

북독일에는 얀 피터스존 스웨를링크의 제자들에 의한 북독일 오르간 악파가 있다. 미하엘 프레토리우스는 루터파 특유의 코랄 음악을 발전시켰다. 프로테스탄트·루터파 문화 위에 이탈리아 음악 형식이 수입됨으로써, 북부 독일을 중심으로 독자적인 바로크 음악 형식이 만들어졌다.

3. 2. 중기 바로크 음악 (1630-1700)

루이 14세로 대표되는 절대 왕정 시대에 부와 권력이 궁중에 집중되면서 음악의 중심도 교회에서 궁정으로 이동했고, 이에 따라 궁중의 방에서 연주하기에 적합한 실내악이 발전했다.[1]

장바티스트 륄리는 이 시기 프랑스 궁정 음악을 대표하는 작곡가이자 최초의 지휘자 중 한 명이었다.[2] 그는 현악 중심의 오케스트라를 구성했는데, 이는 이후 이탈리아 오페라를 거쳐 현대에도 이어지고 있다.

이탈리아에서는 1630년대에 칸타타, 오라토리오, 오페라 등 새로운 성악 형식이 등장했고, 가사와 멜로디, 화성을 일치시키는 음화(Tone painting) 기법이 발명되어 큰 호평을 받았다.[3] 사라방드나 쿠랑트 등의 춤과 어우러지는 리듬과 단순하고 가벼워진 화성이 나타났으며, 레치타티보와 아리아가 독립적인 음악 형식으로 나타났다. 프란체스코 카발리의 오페라와 쟈코모 카리시미의 오라토리오가 유명하다.[3]

아르칸젤로 코렐리는 새로운 바이올린 연주 기법과 교수법을 개발하고 합주 협주곡 등 기악만으로 구성된 음악을 작곡하기 시작했다.[4] 그는 협주곡과 트리오 소나타에서 음량의 급격한 전환과 빠른 악장, 느린 악장의 번갈아 배치하는 형식을 보여주었는데, 이는 제자 안토니오 비발디에게 이어져 소나타 양식의 규범이 된다.[4]

독일에서는 디트리히 북스테후데가 교회 음악의 전통을 이어갔다. 그는 교회에 부임하여 각종 전례에 따른 음악을 작곡했으며, 아벤트무지크|Abendmusikde라는 연주회를 기획하여 종교극을 발표했는데, 이를 오페라와 동류로 보는 시각도 있다.[5]

3. 3. 후기 바로크 음악 (1680-1750)

요한 제바스티안 바흐와 게오르크 프리드리히 헨델은 바로크 시대를 대표하는 인물들이다. 이들은 기존의 음악 요소들을 자신만의 독창적인 방식으로 소화하고 발전시켜 바로크 음악을 완성했다. 바흐는 평생 독일 내에서 활동했지만, 헨델은 독일, 이탈리아, 영국 등 여러 나라를 다니며 국제적인 음악가로 활동했다. 바흐는 겸손하고 경건한 성격이었던 반면, 헨델은 세속적이고 귀족적인 성향을 지녔다.[16]

바흐는 오페라를 제외한 대부분의 음악 형식을 다루었지만, 특히 교회 음악에 집중했다. 반면 헨델은 오페라와 오라토리오를 주로 작곡했는데, 그의 오라토리오는 종교적인 내용을 담고 있지만 사실상 오페라와 유사한 형태였다. 바흐의 작품들은 대부분 교회나 궁정의 요청으로 만들어진 실용적인 목적을 가진 곡들이었지만, 헨델은 특별한 목적 없이 자유롭게 작곡을 하기도 했다.[16]

바흐와 헨델은 모두 폴리포니 음악의 대가였지만, 바흐의 음악에서는 폴리포니가, 헨델의 음악에서는 호모포니가 더 두드러졌다. 또한 바흐의 성악곡은 기악적인 특징이 강했던 반면, 헨델의 성악곡은 보다 풍부한 성악적 표현을 보여주었다.[16]

이탈리아에서는 안토니오 비발디(1678-1741)가 가장 유명한 음악가였다. 그는 협주곡 분야에서 뛰어난 독창성을 보여주었으며, 빠름-느림-빠름의 3악장 형식을 갖춘 협주곡 형식을 확립했다. 도메니코 스카를라티(1685-1757), 조반니 바티스타 페르골레지(1710-1736) 등은 후기 바로크 시대에 활동했지만, 이미 고전주의 음악의 특징을 보이는 작품들을 작곡했다.

프랑스에서는 장필리프 라모(1683-1764)가 프랑스 오페라의 전통을 이어나갔다. 그는 화성에 대한 최초의 체계적인 이론서를 저술하기도 했다.

독일에서는 게오르크 필립 텔레만(1681-1767)이 이탈리아와 프랑스의 음악 양식을 적극적으로 받아들여 다양한 장르의 음악을 작곡했다. 요한 아돌프 하세(1699-1783)는 오페라 세리아를 확립하는데 기여했다.[11][12] 실비우스 레오폴트 바이스(1687-1750)는 바로크 류트 음악을 완성했다. 요한 제바스티안 바흐(1685-1750)는 당대 최고의 오르간 연주자로 명성을 떨쳤으며, 그의 대위법적 경향은 동시대인들에게는 다소 시대에 뒤떨어진 것으로 평가받기도 했다.

영국에서는 독일 출신의 게오르크 프리드리히 헨델(1685-1759)이 오페라와 오라토리오로 큰 인기를 얻었다.

이 외에도 체코의 보후슬라프 체르노홀스키(1684-1742), 네덜란드의 빌럼 드 페슈(1687-1761), 스웨덴의 요한 헬미크 루만(1694-1758) 등 유럽 주변 국가에서도 개성적인 후기 바로크 음악가들이 활동했다.

4. 국가별 바로크 음악

바로크 시대의 음악은 이탈리아가 다른 지역보다 대략 20년 정도 빠르게 발전했다. 예를 들어 이탈리아에서는 1730년대에 갈랑 양식이 나타났지만, 독일에서는 1750년까지 바로크 음악이 전성기를 누렸다.[1]

1세기 반에 걸친 바로크 시대에는 국가나 지역에 따라 시기와 양식에 차이가 있었다.

- 이탈리아: 조반니 보논치니, 안토니오 비발디, 토마소 알비노니 등 여러 작곡가들이 활동했다.

- 프랑스: 장필리프 라모, 장마리 르클레르 등 여러 작곡가들이 활동했으며, 루이 마르샹과 같이 해외에서 활동한 프랑스인도 있었다.

- 독일: 게오르크 필리프 텔레만, 요한 제바스티안 바흐 등 여러 작곡가들이 활동했으며, 게오르크 프리드리히 헨델과 같이 해외에서 활동한 독일인도 있었다.

- 보헤미아: 얀 디스마스 젤렌카가 활동했다.

- 폴란드: 아담 야젬브스키가 활동했다.

바로크 시대는 요한 제바스티안 바흐와 게오르크 프리드리히 헨델이 등장하면서 절정을 맞이했다. 이들은 독일 출신이었지만, 여러 나라의 양식을 받아들여 자신만의 독자적인 음악을 완성했다.[16]

바흐는 평생 독일을 떠나지 않고 오페라를 제외한 대부분의 형식을 다루었으며, 주로 교회 음악에 주력했다. 반면 헨델은 독일, 이탈리아, 영국 등 여러 나라에서 활동하며 오페라와 오라토리오를 중심으로 작품을 남겼다. 바흐의 음악은 대위법이 지배적인 반면, 헨델의 음악은 화성법이 지배적이었다. 또한 바흐의 성악곡은 기악적인 특징을 가지는 반면, 헨델은 성악적 표현법을 중시했다.[16]

4. 1. 이탈리아

조반니 가브리엘리를 중심으로 하는 베네치아 악파의 협주 양식이나 페리, 카치니의 모노디 양식 오페라가 바로크 양식의 선구를 이루었다. 로마 및 베네치아 악파를 거쳐 알렉산드로 스카를라티 등의 나폴리 악파에 와서는 벨 칸토 창법으로 독특한 기교를 과시하는 명가수 중심의 오페라로 변화해 갔다. 1730년대에는 서정적인 비극을 테마로 하는 오페라 세리아와 코믹한 요소를 중심으로 하는 오페라 부파 등 두 가지 스타일이 뚜렷이 분리되었다. 또한 모노디 양식에서 종교적인 제재를 다루는 칸타타나 오라토리오가 카리시미에 의하여 확립되었다. 기악 면에서는 트리오 소나타, 교회 소나타, 실내 소나타, 그리고 주로 바이올린 주법의 눈부신 발전과 함께 합주 협주곡, 독주 협주곡의 형식이 생겨났다.[16]1600년 이전의 르네상스 음악에서는 많은 음악 작품이 대위법에 따라 작곡되었으며, 성부의 모방이나 불협화음의 활용에 많은 제한이 있었다. 이에 반해, 북이탈리아의 마드리갈 작곡가들은 시의 내용이나 시에 나타나는 개별 어휘의 감정 ''affetto''를 음악적으로 표현하는 수단을 탐구했다. 또한, 피렌체의 카메라타에서는 고대 그리스 음악 비극의 부흥이라는 관점에서, 감정과 결부된 음악적 표현을 탐구했다. 이들은 각각 다른 동기를 가지고 있었지만, 음악에서 감정의 극적인 표현이라는 관점을 공유하고 있으며, 각각 르네상스 음악의 작곡법의 틀을 깨뜨리려고 했다.

이러한 운동을 추진한 마드리갈 작곡가로는 클라우디오 몬테베르디가 유명하다. 그는 작품에서 종종 "예비 없는 불협화음"을 사용했는데, 이에 대한 조반니 마리아 아르투지의 비판에 대해 몬테베르디는 르네상스의 규범에 따른 기존의 작곡법을 "제1작법"(prima pratica), 그에 반해, 그 자신을 포함한 새로운 기법으로 극적인 음악의 표출을 목표하는 작곡법을 "제2작법"(seconda pratica)라고 부르며 후자를 옹호했다.

르네상스 음악에서 성악은 3성부 이상을 가지는 것이 주류였지만, 카메라타에서는 극중 음악으로서, 극의 등장인물이 혼자 노래하는 작품의 형식을 발안했다. 이것을 모노디 형식이라고 부른다. 카메라타의 음악극의 최초의 체계적인 시도는 1598년에 야코포 페리를 중심으로 이루어진 음악극 「다프네」의 상연이며, 이것을 오페라의 탄생으로 보는 견해도 있다. 모노디 형식의 예로 오늘날 가장 유명한 것은 줄리오 카치니의 ''Le nuove musiche''(「신음악」, 1601년)이다. 「신음악」의 작품은, 가수가 부르는 멜로디와 반주용 저음 파트의 2성부에 더해, 저음 파트에 숫자를 덧붙여 기보되어 있다. 숫자는 저음 위에 연주해야 할 화음을 나타내고 있으며, 이것은 이른바 통주 저음의 원형이라고 할 수 있다. 모노디 성악곡은 스트로페(같은 선율의 가사를 바꿔서 반복하는 것)를 가지지 않는 통작 형식이며, 레치타티보의 선구이기도 하다.

이러한 흐름은 고립되어 존재했던 것이 아니라, 서로 영향을 주고받았으며, 교회 음악, 오르간·쳄발로 용 건반 음악, 류트 음악 등 다른 장르에도 큰 영향을 미쳤다. 바로크 시대를 통해 볼 수 있는 반음계의 사용이나 비교적 자유로운 불협화음의 사용도 이 시기에 일반화되었다.

베네치아에서는 도시의 번영에 뒷받침된 부유층이 있었지만, 이러한 시민들을 위한 오페라 극장이 17세기 중반까지 차례로 지어지면서 오페라가 대유행하게 된다. 이 시기의 베네치아풍 오페라로는 몬테베르디나 그의 제자 프란체스코 카발리의 작품이 유명하다. 이러한 작품에서는, 카메라타의 음악극과는 달리, 레치타티보와 아리아, 그리고 기악의 리토르넬로에 의해 오페라를 구성하는 형식으로 변화해 가고 있었다. 또한, 이러한 오페라와 각종 축제에서 기악의 수요에 의해 베네치아에서는 기악도 발달했다. 베네치아에서는 르네상스 말기, 조반니 가브리엘리 등에 의해 콘체르타토 형식의 기악이 발달했다. 오페라의 리토르넬로에서는 가브리엘리 이래의 기악 기법을 계승하고 있었지만, 그것과는 별도로, 다리오 카스텔로 등 기악의 비르투오조들에 의해, 멜로디 악기의 독주 또는 이중주와 통주 저음에 의한 (단일 악장 형식의) 소나타가 만들어졌다.

같은 무렵, 로마에서도 교황청과 거기에 모이는 귀족이나 외국인의 저택 등을 중심으로 음악 활동이 활발하게 이루어지고 있었다. 이러한 귀족의 저택에서의 음악 실천 속에서, 레치타티보와 아리아의 형식을 도입한 실내 칸타타가 발생했다. 또한, 교황청과 교회에서는 통상의 예배를 위한 미사곡 등이 계속 만들어지는 한편, 기도처에서의 종교적 수양이 성행하고 있으며, 그 일환으로 종교적인 주제의 시에 칸타타 형식의 음악을 붙인 오라토리오가 연주되게 되었다. 초기의 칸타타와 오라토리오의 작곡가로는 자코모 카리시미가 중요하다. 로마에서도 기악은 성행하고 있으며, 오르가니스트 지롤라모 프레스코발디 등이 인기를 얻고 있었다.

4. 2. 프랑스

절대주의 시대였던 루이 13세부터 루이 15세 시기를 중심으로 프랑스 바로크 음악이 번영하였다. 1720년-1730년에는 경쾌하고 우아한 로코코의 갤런트 양식이 두드러졌으며, 륄리나 라모 등의 오페라와 쿠플랭 등 클라브생 악파가 크게 발전했다.[16]1669년 피에르 페랑과 로베르 캉베르가 왕립음악 아카데미를 설립하면서 프랑스 오페라가 시작되었다. 1670년 이후에는 루이 14세의 지원을 받은 륄리가 프랑스 오페라의 기반을 다졌다. 륄리의 대본을 쓴 필리프 키노는 신화나 전설을 바탕으로 5막 구성의 오페라 형식을 만들었다. 코러스와 발레를 중요하게 다루었으며, 화려한 무대장치와 묘사적인 기악곡 등이 함께 사용되었다. 18세기 중엽에는 라모가 서정비극의 전통을 이어받아 대위법적인 스타일을 사용하고 코러스를 극적으로 처리하며 오케스트라의 표현력을 확장시켰다.[16]

프랑스풍 서곡은 프랑스풍 칸초네를 말하며, 륄리에 의해 확립되었다. 륄리의 발레 《아르시디아느》에서 처음 선보인 이 서곡은 느림-빠름-느림의 구조로, 점 리듬의 장중한 도입부, 칸초네풍의 알레그로 모방적인 스타일 부분, 그리고 다시 완만한 부분으로 구성된다. 이 형식은 모음곡의 서곡으로 남아 바로크 시대에 널리 사용되었다.[16]

4. 3. 영국

엘리자베스 시대의 버지널 음악 등의 번영을 기반으로 하여 왕정복고 후에는 퍼셀 등이 앤섬, 오페라, 마스크 등의 국민적인 양식을 낳았다. 그리하여 18세기에는 헨델이 오라토리오의 전통을 이룩하였다.[16]16세기 말에 '마스크'에서 발전하였다. 마스크는 원래 신화나 우화적인 제재를 지녔으며 정교한 무대장치와 대사(臺辭)의 대화, 노래, 기악 등을 포함하고 있었으나 17세기에 들어와서는 대화 부분을 모노디풍의 스타일로 작곡하거나 간소한 민요풍의 가곡을 삽입하기도 했다. 그리하여 공화제 시대가 되자 디브난트는 이탈리아나 프랑스 오페라의 영향을 받아 최초의 영국 오페라 《로도스의 포위》를 발표하였다. 17세기 후반이 되자 M.로크, J.브로, 퍼셀 등 3인의 작곡가가 영국음악의 황금시대를 이룩하였다. 당시 셰익스피어 극은 기계장치나 노래, 발레, 기악곡 등과 함께 상연되고 있었는데 그들은 그 부수음악을 작곡하였으며 그것이 영국 오페라의 전통적인 형식이 되었다. 퍼셀(1658-1695)은 여러 국민양식을 융합한 영국 최대의 작곡가이며 《디도와 에네아스》는 우수한 독창성과 유기적인 통일을 지닌 구성법, 그리고 그 생생한 극적 표현 등으로 그의 대표작이 되어 있다.[16]

영국에서는 식민지 경영으로 경제적으로 풍족해지면서 많은 부유 시민이 나타났고, 18세기에는 시민들 사이에서 오페라의 인기가 매우 높아졌다. 게오르크 프리드리히 헨델(1685년 - 1759년)은 영국에서 활동한 독일 출신 작곡가이다. 헨델이 활동한 분야는 주로 오페라와 오라토리오이며, 이들은 항상 당시 유행하는 스타일로 쓰여졌다. 오페라 작품은 대개 이탈리아 오페라의 서법에 따라 만들어졌지만, 서곡과 무곡에서는 프랑스 음악의 영향도 보인다. 아름답고 이해하기 쉬운 멜로디로 런던 시민들에게 크게 사랑받았지만, 퍼셀에게서 볼 수 있는 것과 같은 영국 특유의 요소는 거의 보이지 않았다.

4. 4. 독일

초기 바로크는 네덜란드의 폴리포니 전통을 기반으로 베네치아의 복합창 양식과 모노디 양식을 융합하여 독일 프로테스탄트 음악의 전통을 세웠으며, 모테토, 오라토리오, 수난곡, 코랄 등에 우수한 작품을 남겼다.[16] 이러한 전통을 이어받아 텔레만, 헨델, 바흐 등 3인의 거장이 잇달아 등장하였고, 바로크 음악을 절정으로 이끄는 데 공헌했다.[16]독일에서는 중기 바로크 시대에 만들어진 독일식 음악에 더하여, 이탈리아와 프랑스의 새로운 음악의 흐름을 받아들여 "취향의 융합"이 본격적으로 이루어졌다. 그러한 흐름을 대표하는 인물이 게오르크 필립 텔레만이다. 그는 이 시대 독일에서 가장 높이 평가받았던 작곡가이며, 다작으로도 알려져 있다. 텔레만은 이탈리아와 프랑스의 최신 양식을 받아들여, 음악 감독을 역임했던 함부르크에서 상연되는 오페라를 작곡했을 뿐만 아니라, 기악 분야에서는 트리오 소나타, 협주곡, 프랑스풍 관현악 모음곡 등 다양한 종류의 음악을 작곡했고, 교회 칸타타와 오라토리오도 많이 남겼다. 요한 아돌프 하세는 18세기 중엽 가장 인기 있고 성공한 오페라 작가 중 한 명으로, 유럽 각지에서 120곡 이상의 오페라를 작곡했고, 시인 피에트로 메타스타시오와 함께 오페라 세리아의 확립에 기여했다.[11][12] 독일인 오페라 작곡가로는 프리드리히 대왕의 궁정 악장을 역임했던 카를 하인리히 그라운도 중요한 존재이다.[13] 바로크 시대를 통해 유럽에서 인기가 있었던 루트는 이 시대 다른 나라에서는 수요가 급격히 줄었지만, 독일에서는 실비우스 레오폴트 바이스가 악기 개발과 작곡 기법의 양면에서 바로크 루트를 완성하고 유종의 미를 거두었다. 요한 세바스티안 바흐는 당시 뛰어난 오르가니스트로 알려져 있으며, 오르간과 쳄발로를 위한 작품 외에 많은 교회 칸타타, 실내악 등을 남겼지만 오페라는 전혀 작곡하지 않았다. 그 또한 텔레만과 마찬가지로 당시 유럽에서 유행했던 양식에 따라 음악을 만들었지만, 그의 대위법에 대한 경향은 동시대인들로부터 반시대적인 것으로 평가되었다. 19세기 바흐의 재평가 이후, 바흐는 바로크 시대를 대표하는 음악가로 여겨져 왔다.[14] 그 이전의 바로크 음악을 바흐 중심의 시각으로 파악하는 것은 반드시 적절하다고 할 수 없다.[15]

바로크 시대는 요한 제바스티안 바흐(1685-1750)와 게오르크 프리드리히 헨델(1685-1759)이 등장함으로써 절정을 이루었다. 이들은 기존의 요소를 각각 독자적인 방법으로 자기 것으로 소화시켜 완성했다. 이들은 모두 독일 사람이었음에도 불구하고 주변의 여러 나라 양식을 받아들여 혼합 또는 융합했다.[16]

바흐는 평생 독일을 떠난 적이 없었지만, 헨델은 독일, 이탈리아, 영국에서 일생을 보냈으며 영국에 귀화한 국제적인 인물이었다. 바흐는 20명이나 되는 자녀를 두었고 끊임없이 신변의 잔근심으로 고민한 반면 헨델은 결혼도 하지 않고 항상 모험을 즐겼다. 바흐는 독일의 전통적인 음악가 집안에서 성장한 반면 헨델은 음악가 조상이 없었으며 음악가가 되려는 뜻을 부친이 반대하였다. 바흐는 겸손하고 경건하며 때로는 완고했던 반면 헨델은 보다 세속적이며 겉보기에 화려하고 귀족적이었다.[16]

바흐는 오페라를 제외하고는 당시 있었던 대부분의 형식을 다루었으나 주력은 교회 칸타타나 오르간 작품 같은 교회 음악이었다. 한편, 헨델의 대부분의 작품은 오페라와 오라토리오였는데, 그의 오라토리오는 매우 인간적이고 현실적인 것으로 종교적 제재에 의한 오페라 같은 것이었다. 바흐의 작품 대부분이 교회나 궁정에 근무할 때 요청에 따라 쓴 실용적인 것이었던 반면 헨델은 틈이 나는 대로 아무런 목적이나 필요성도 없이 작곡하였다.[16]

두 사람은 같은 독일 태생이며 태어난 해도 같았지만 단 한 번도 만나지 못했다.

바흐와 헨델은 독일에서 성장하고 그 전통을 익힌 뒤에 주위 여러 나라의 갖가지 양식을 받아들인 점에서는 공통되나 그것을 혼합시키고 융합하여 자기 것으로 했다는 점에서 차이를 보인다.

- 두 사람이 모두 폴리포니의 대가이나, 바흐의 음악에서는 폴리포니가 지배적이며 헨델의 음악은 호모포니가 지배적이다.

- 바흐의 성악곡의 최대 특징은 기악적이란 점에 있다. 즉 그 성악 멜로디는 종종 연주가 곤란할 정도로 기악의 이디엄에 가깝다. 한편, 헨델은 보다 성악적 표현법이 풍부한 작곡법을 택하며, 기악작품에서까지도 본질적으로는 성악의 이디엄 바탕으로 쓰고 있다.[16]

5. 주요 특징

바로크 음악은 대략 1600년부터 1750년까지 약 150년 동안 유행했던 음악 양식이다. 이 명칭은 원래 장필리프 라모의 오페라를 비평하는 글에서 처음 사용되었는데, 당시에는 부정적인 의미로 쓰였다. 장자크 루소는 바로크 음악을 "화성이 혼란스럽고 불협화음이 많으며, 노래하기 어렵고 부자연스럽다"고 묘사했다.[17]

하지만 19세기 후반부터 음악학자들은 바로크 음악을 르네상스 음악이나 고전주의 음악과 구별되는 특징을 가진 하나의 독립된 양식으로 인정하기 시작했다. 특히 하인리히 뵐플린의 바로크 미술 이론을 음악에 적용한 커트 작스의 연구가 중요한 역할을 했다. 이후 여러 학자들의 연구를 통해 바로크 음악이라는 시대 구분이 확립되었으며, 1960년대에는 그 시기에 대한 합의가 이루어졌다.

5. 1. 성악

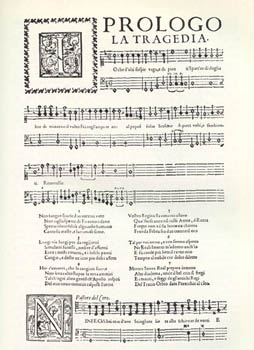

모노디(monody)는 화음 반주를 가진 단일 멜로디의 음악 양식을 말한다. 1600년경, 피렌체의 카메라타 그룹은 통주저음 반주가 있는 레치타티보 양식의 독창 성악곡을 만들었는데, 이것이 엄밀한 의미의 모노디이다. 카치니의 가곡은 피렌체 모노디의 가장 오래된 예로 남아있다.[16]통주저음은 베이스 라인에 숫자를 붙여 화성을 나타내는 기보법으로, 바로크 시대의 가장 큰 특징이다. 비아다나가 통주저음을 발명했다는 설도 있었으나, 16세기 후반의 종교 합창곡의 피아노 반주에서 이미 그 초기 형태를 볼 수 있다. 통주저음은 17세기에 모노디스트들이 사용하면서 널리 알려졌다. 현존하는 가장 오래된 통주저음 사용 예는 1600년에 출판된 페리의 오페라 《에우리디체(Euridice)》이다.[16]

오페라는 중세의 종교극에서 유래했다. 16세기에는 합창, 댄스, 팬터마임 등이 궁정 축연에서 상연되었고, 세속 연극의 막간에는 독창, 합창, 발레 등이 상연되는 '인테르메디오'가 생겼다. 또한 가면극 '마스크'는 신화나 우화를 바탕으로 시, 기악, 성악, 댄스, 연기를 결합한 형태였다. 16세기 말에서 17세기 초에는 마드리갈 코미디가 등장했는데, O.벳키의 《양피파르나소》가 대표적이다.[16]

현존하는 가장 오래된 오페라는 리누치니가 대본을 쓰고 페리와 카치니가 작곡한 《에우리디체》로, 1600년에서 1602년 사이에 피렌체에서 상연되었다. 이 작품들은 텍스트의 자연스러운 리듬과 억양을 살린 스틸레 레프레젠타티보 양식으로 작곡되었다.[16]

칸타타는 극적 요소를 포함한 독창 또는 중창곡으로, 악기 반주가 따른다. 17세기 전후 이탈리아에서 시작되었으며, 세속적인 내용을 다루었다. 17세기 전반에는 루이지 로시, M. 체스티, 카리시미 등이, 후반에는 A.스트라데라나, A.스카를라티 등이 활약했다.[16]

오라토리오는 종교적인 내용을 다루는 극음악으로, 독창, 합창, 관현악으로 구성되며 무대 장치나 의상, 연기 없이 연주된다. 16세기 중엽 로마의 성 지로라모 데라 카리타 성당의 기도소에서 필립포 네리가 시작한 오라토리오 집회에서 발전했다. 초기 오라토리오 작품으로는 1600년에 상연된 카발리에리의 《영혼과 육신의 극》이 있다.[16]

수난곡은 그리스도의 수난을 다루는 종교 음악으로, 초기 크리스트교 시대까지 거슬러 올라간다. 르네상스 시대에는 모테토풍의 다성 합창곡으로 작곡되었고, 바로크 시대에는 복음서의 인물이나 복음 저술가(마태, 누가, 요한, 마가)에 레치타티보가 사용되고, 자유롭게 작사한 부분이 코랄이나 아리아 형태로 삽입되어 오라토리오에 가까워졌다. 바흐는 복음 저술가들의 기술을 중심으로 하고 프로테스탄트 코랄을 더하여 극적인 긴장감을 더한 독자적인 경지를 개척했다.[16]

1607년 만토바에서 상연된 몬테베르디의 《오르페오(Orfeo)》는 초기 오페라 중 가장 우수한 작품으로 꼽힌다. 로마에는 란디, 로시 등의 로마 악파가 있었고, 베네치아는 1637년 세계 최초의 오페라 극장인 산캇시아노가 열린 후 유럽 오페라의 중심지가 되었다. 몬테베르디의 《폽페아의 대관식》, 카발리에리의 《지아소네》, 체스티의 《황금의 사과》 등이 대표작이다.[16]

1624년 베네치아에서 상연된 몬테베르디의 오페라 《탄크레디와 클로린다의 싸움》은 스틸레 콘치타토라는 새로운 기악 기법을 사용했다.[16]

17세기 말부터 18세기 전반에 걸쳐 나폴리파 오페라는 18세기의 전형적인 오페라 악파가 되었다. A. 스카를라티 외에 욤멜리, 피치니, 페르골레시, 트라에타, 파이지엘로, 치마로자, 하세, 그라운 등이 이 악파에 속한다. 다 카포 아리아 형식의 확립, 벨 칸토 창법, 카스트라토나 명가수들의 배출 등으로 극적인 통일성보다는 음악이 우위에 서게 되었다.[16]

이탈리아풍 서곡은 17세기 말경 스카를라티의 《다르 마로 일 베네》에 처음 사용된 후 바로크 시대에 애용되었다. '빠르게-느리게-빠르게'의 세 구조를 가지며, 고전파 교향곡의 싹이 되었다.[16]

독일 오페라의 전신은 도덕적, 종교적 내용을 지닌 학교극 또는 교훈극인데, 최초의 독일 오페라는 1627년에 슈츠가 작곡한 《다프네(Daphne)》이다. 함부르크에서는 1678년에 독일 최초의 오페라 극장이 창설되었다. 카이제르는 프랑스와 이탈리아 오페라의 영향을 독일적인 개성으로 통일하였다. 드레스덴은 로티나 하세 등에 의해 독일에서의 나폴리파 오페라의 중심지가 되었다.[16]

17세기 초, 일상적인 것을 노래한 서정시나 민요풍의 독일 리트(가곡)가 새로이 발전되었다. 알베르트는 통주저음이 있는 다성적인 서정가곡을 탄생시켜 독일 가곡의 선구자가 되었다. 클리거는 민요풍의 유절 형식을 써서 예술적 향기가 높은 가곡을 썼다.[16]

5. 2. 기악

바로크 시대에는 기악이 성악과 동등한 위치로 발전하면서 다양한 기악 형식이 확립되었다.- '''소나타:''' 바로크 시대에 발전한 기악 형식으로, 크게 교회 소나타와 실내 소나타로 나뉜다.

- * 교회 소나타: 느림-빠름-느림-빠름의 4악장 구조를 가지며, 장중하고 추상적인 형식이다. 지오반니 바티스타 비타리, 주제페 트레를리, 아르칸젤로 코렐리 등이 대표적인 작곡가이다.[16]

- * 실내 소나타: 여러 춤곡을 모아놓은 형태로, 알르망드, 쿠랑트, 사라반드, 지그 등이 포함된다. 2개의 바이올린과 콘티누오 편성(트리오 소나타)이 가장 일반적이었다.[16]

- '''협주곡:''' 독주 악기와 오케스트라가 함께 연주하는 형식으로, 합주 협주곡과 독주협주곡이 있다.

- * 합주 협주곡(콘체르토 그로소): 몇 개의 독주 악기로 이루어진 콘체르티노와 더 큰 합주단인 리피에노가 번갈아 연주하는 형식이다. 헨델의 《콘체르토 그로소집》, 바흐의 《브란덴부르크 협주곡》이 대표적이다.[16]

- * 독주협주곡: 하나의 독주 악기와 오케스트라가 함께 연주하며, 독주 악기의 기교가 돋보인다. 토렐리, 알비노니 등에 의해 시작되었고, 비발디에 의해 확립되어 빠름-느림-빠름의 3악장 형식이 정립되었다.[16]

- '''모음곡:''' 여러 개의 춤곡을 모아 놓은 기악 형식이다. 16세기부터 있었지만, 프로베르거에 의해 알르망드-쿠랑트-사라반드-지그의 4악장 형식이 확립되었다.[16] 건반악기용 모음곡이 많았으며, 관현악 모음곡, 실내악 편성의 소나타 다 카메라도 모음곡에 포함된다.

- '''푸가:''' 엄격한 대위법적 모방 기법을 사용하는 기악 형식이다. 칸초나, 리체르카레, 판타지아 등이 푸가의 전신으로 여겨진다. 지로라모 프레스코발디는 대위법적 기악곡을 발전시켰고, 파헬벨은 주제의 배분과 에피소드를 개량했다. 북스테후데는 토카타와 푸가에 극적인 요소를 도입했다. 바흐의 푸가가 대표적이다.[16]

- '''그 외:''' 토카타, 프렐류드, 샤콘, 파사칼리아 등의 기악 형식도 발전했다. 오스티나토 바스에 기초를 둔 변주곡인 파사칼리아, 샤콘 등이 작곡되었다.[16] 코랄을 위한 오르간 전주곡에서 코랄 전주곡이라는 독립된 기악곡이 탄생하였고, 샤이트에 의하여 오르간 음악의 기교적인 면은 완성의 경지에 이르렀다.[16]

6. 악기

바로크 시대에는 르네상스 시대에 사용되었던 악기들이 대부분 그대로 사용되었지만, 몇 가지 중요한 개량과 새로운 악기들이 추가되었다.[16]

건반악기로는 하프시코드와 클라비코드가 대표적이며, 지르바만이 개량한 바로크 오르간도 중요한 위치를 차지했다. 이탈리아의 하프시코드 제작자 크리스토포리는 피아노의 초기 형태를 개발하기도 했다.[16]

현악기에서는 비올 종류에 바이올린이 새롭게 추가되었다. 특히 이탈리아 크레모나에서는 아마티 가문과 스트라디바리, 구아리네리 가문 등 명장들이 등장하여 현재 사용되는 표준적인 바이올린을 제작하였다.[16]

바로크 시대의 주요 악기는 다음과 같다.

7. 영향

20세기에 들어서도 바로크 음악에 대한 관심은 지속되었다. 1970년대부터는 바로크 시대의 음악을 재현하려는 움직임이 활발해졌는데, 이를 고음악 운동이라고 부른다. 이들은 박물관이나 개인 수집으로 남아 있는 당시의 악기(오리지널 악기)나, 그러한 악기의 충실한 복제품(히스토리컬 악기)을 사용하고, 당시의 문헌 등을 통해 연주법을 연구했다. 이러한 악기를 고악기라고 부르며, 관현악곡 연주에는 대편성의 오케스트라가 아니라 소규모의 앙상블을 사용하는 경우가 많다.[1]

글렌 굴드처럼 근현대 악기로 바로크 음악을 연주하는 경우도 많다. 신시사이저 등의 전자 악기를 사용하거나 대중음악에 차용되기도 한다. 파헬벨의 카논에 나오는 코드 진행(D-A-Bm-F#m-G-D-G(Em/G)-A)은 "카논 진행"으로 불리며 널리 알려져 있다. 아프로디테스 차일드의 「비와 눈물 (Rain and Tears)」, 야마시타 타츠로의 「크리스마스 이브」, ZARD의 「포기하지 마」 등 대중음악, 특히 J-POP에서 수많은 인용 사례를 찾아볼 수 있다.[1]

딥 퍼플이나 레인보우의 기타리스트 리치 블랙모어는 클래식 음악 소양을 바탕으로 블루스 일색이던 록에 클래식 요소를 적극 도입했다. 대표곡 「하이웨이 스타」, 「자줏빛 불꽃」에서는 J.S. 바흐의 음악을 인용했다. 랜디 로즈나 잉베이 맘스틴 등도 클래식 교육을 받았으며, 바흐의 영향을 받았다. 이러한 바로크 음악과 록의 융합은 헤비메탈의 양식미를 결정짓는 데 큰 영향을 주었다.[1]

참조

[1]

웹사이트

baroque – Wiktionary

https://en.wiktionar[...]

2021-09-13

[2]

서적

Encyclopedie; Lettre sur la Musique Francaise

[3]

서적

La logique ou l'art de penser

1662

[4]

웹사이트

BAROQUE : Etymologie de BAROQUE

http://www.cnrtl.fr/[...]

2019-01-04

[5]

백과사전

Fux, Johann Joseph

[6]

웹사이트

Johann Joseph Fux

https://www.britanni[...]

2017-11-15

[7]

간행물

Kuzel, Zachary Frideric

[8]

웹사이트

Handel's Messiah

http://music.minneso[...]

Minnesota Public Radio

2011-07-20

[9]

웹사이트

Muziek voor barokharp

https://lib.ugent.be[...]

2020-08-27

[10]

서적

西洋音楽史 : 「クラシック」の黄昏

中央公論新社

2005

[11]

서적

オックスフォード オペラ大事典

https://www.worldcat[...]

平凡社

1996

[12]

서적

新 西洋音楽史(中)

https://www.worldcat[...]

音楽之友社

[13]

서적

オックスフォード オペラ大事典

https://www.worldcat[...]

平凡社

1996

[14]

백과사전

バッハ (Johann Sebastian Bach)

https://kotobank.jp/[...]

[15]

학술지

Keyboard Music Before 1700 (2nd ed.). Routledge.

https://doi.org/10.4[...]

2004-08-02

[16]

백과사전

바로크 음악

[17]

서적

Encyclopedie; Lettre sur la Musique Francaise

[18]

서적

La logique ou l'art de penser

1662

[19]

웹사이트

BAROQUE : Etymologie de BAROQUE

http://www.cnrtl.fr/[...]

2019-01-04

[20]

백과사전

베네치아 악파

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com