사이초

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

사이초는 일본 헤이안 시대의 승려로, 일본 천태종의 개조이자 덴교 대사로 불린다. 778년에 태어나 788년 히에이 산에 초암 일승지관원을 세우고, 804년 당나라에 건너가 천태교학을 배운 뒤 귀국하여 일본 최초의 밀교교화영장인 능복호국밀사를 개창했다. 806년에는 일본 최초의 천태종을 개종하고, 대승계단 설립을 추진했으나 생전에 이루지 못했다. 그는 현밀겸학, 사종상승을 주장하며 모든 중생이 깨달을 수 있다는 '일체중생실유불성' 사상을 강조했다. 사이초는 '조권실경'과 '산가학생식' 등 많은 저술을 남겼으며, 그의 사상은 일본 불교와 사상에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 767년 출생 - 알샤피

8세기 이슬람 율법학자이자 수니파 이슬람 율법학의 샤피이 학파 창시자인 알샤피이는 팔레스타인에서 태어나 이슬람 율법을 탐구하고, 율법 해석의 유연성을 강조하여 이슬람 율법학 발전에 기여했으며, 그의 가르침은 샤피이 학파를 통해 이슬람 세계에 큰 영향을 미치고 있다. - 일본의 입당승 - 구카이

구카이는 헤이안 시대 초기의 일본 승려이자 서예가, 시인, 사상가로, 당나라에서 밀교를 배워 일본 진언종의 시조가 되었으며, 만노이케 저수지 복원 사업을 지휘하는 등 사회 활동에도 참여하여 사후 홍법대사라는 시호가 내려졌다. - 일본의 입당승 - 엔닌

일본 헤이안 시대 승려 엔닌은 자각대사로도 불리며, 당나라 유학 경험과 《입당구법순례행기》를 통해 일본 천태종과 밀교 발전에 기여했고, 그의 일기는 당시 당나라와 신라의 사회상을 보여주는 역사 자료로 평가받는다. - 822년 사망 - 김헌창

김헌창은 신라 하대에 아버지 김주원의 왕위 계승 실패에 불만을 품고 웅천주에서 반란을 일으켜 장안국을 세웠으나 진압군에 패배하여 자결한 인물로, 그의 난은 신라 하대 정치적 혼란의 대표적 사건이다. - 822년 사망 - 알 하캄 1세

알 하캄 1세는 8세기 말에서 9세기 초에 코르도바를 통치한 우마이야 왕조의 아미르였으며, 삼촌들의 반란과 여러 도시의 반란을 진압하고 귀족들을 학살하는 등 강압적인 통치를 하다가 822년에 사망했다.

2. 생애

778년 12세에 오미국 고쿠분지에 들어가 교효(行表)에게서 출가하였다.[3][4] 780년 14세에 고쿠분지 승려로 보충되어 법명을 사이초로 고치고, 이후 주요 명산에서 본격적으로 수행하였다. 783년 17세에 정식 승려임을 증명하는 도록(度縁)을 교부받았다.

785년 도다이사(東大寺)에서 구족계(具足戒)를 받고, 같은 해 7월 히에이 산(比叡山)에 들어가 산림 수행을 하며 대장경(大蔵経)을 독파하였다.[2] 788년 약사여래를 본존으로 하는 초암(草庵) 일승지관원(一乗止観院)을 세웠다.[23] 797년 간무 천황의 내공봉(内供奉) 10선사 가운데 한 명이 되었다.

801년 히에이 산 일승지관원에서 법화십강(法華十講)을 열고, 난토 6종(南都六宗)의 고승 10인에게 강사를 의뢰하였다. 802년 다카오 산사(高雄山寺)의 법화회(法華会) 강사를 맡았고, 간무 천황으로부터 입당구법환학생(入唐求法還学生, 단기 유학생)으로 뽑혔다.

804년 7월, 통역으로 문하 제자 기신(義真)을 데리고 구카이(空海)와 함께 견당사의 일원으로 당나라로 건너갔다.[6] 9월에 명주(明州)에 도착하여 천태산(天台山)에 올라 담연의 제자 도수(道邃)와 행만(行満)에게 천태교학을 배웠다. 도수에게 대승보살계(大乗菩薩戒)를 받고, 소연(翛然)에게서는 선(禅)을, 순효(順暁)에게서는 밀교를 전수받았다.

805년 5월, 귀국길에 고베시 와다 곶에 상륙해 최초의 밀교교화영장(密教教化霊場)인 능복호국밀사(能福護国密寺)를 개창하였다. 7월에 수도에 돌아와 체재 중에 서사한 불경 230부 460권을 바쳤다. 당시 간무 천황은 병상에 있었는데, 사이초는 궁중에 천황의 쾌유를 비는 기도를 올렸다. 9월에는 간무 천황의 요청으로 다카오 산(高雄山) 진고사(神護寺)에서 일본 최초의 공식 관정(灌頂)을 행하였다.

806년 1월, 표문을 올려 천태업(天台業) 2인(지관업止観業 1인, 차나업遮那業 1인)을 연분도자(年分度者)로 삼았다. 이는 난토 6종에 준하는 것으로, 일본 천태종(天台宗)의 개종(開宗)으로 여겨진다.

812년 겨울, 제자 다이한(泰範), 엔초(円澄), 고죠(光定) 등과 진고지에 들어가 구카이에게서 관정(灌頂)을 받았다.[7] 813년 1월, 세 제자를 다카오 산사의 구카이에게 보내 밀교를 배우게 했으나, 다이한은 구카이를 스승으로 섬기며 사이초의 귀산 권고를 받아들이지 않았다. 같은 해 11월, 사이초는 《이취석경(理趣釋經)》을 빌려달라고 요청했으나, 구카이는 "문장 수행이 아니라 실천 수행이 중요하다"는 견해를 보이며 거절했다. 이후 두 사람의 교류는 서로 이루어지지 않았다.[7]

815년 와키 씨(和気氏)의 요청으로 다이안사(大安寺)에서 강설, 난토의 학승들과 논쟁하였다. 그 뒤 도고쿠(東国)를 여행하며 고즈케(上野)의 미토노사(緑野寺)나 시모스케(下野)의 오노사(小野寺)를 거점으로 전도하였다. 법상종(法相宗)의 학승인 아이즈 도쿠이치(会津徳一)와 삼일권실(三一権実) 논쟁을 벌였다. 도쿠이치는 《불성초》(佛性抄)를 지어 사이초를 공격했고, 사이초는 《조권실경》(照権実鏡)을 지어 반박하였다.[23]

818년 스스로 구족계를 깨고 '산가학생식(山家学生式)'을 정했으며, 천태종 연분도자(年分度者)는 히에이 산에서 대승계를 받아 보살승이 되어 12년간 산속에서 수행하는 것을 의무로 삼았다. 난토(南都) 승강(僧綱)으로부터 반박을 받자 《현계론》(顕戒論)을 집필하고, 《내정불법혈맥보》(内証仏法血脈譜)를 지어 정통론을 설하였다.

822년 6월 4일, 히에이 산 주도인(中道院)에서 입적하였다.[23] 향년 56세(만 54세)였다. 사후 7일째 되는 날, 제자 고죠와 후지와라노 후유쓰구(藤原冬嗣), 요시미네노 야스요(良岑安世)의 노력으로 대승계단(大乗戒壇) 설립이 칙허(勅許)되었다.[23] 866년 세이와 천황(清和天皇)으로부터 덴교대사(伝教大師)라는 시호를 받았다. 이는 일본 최초의 대사(大師) 칭호이다. 이후 덴교대사 사이초라 불리게 되었다.

2. 1. 출생과 출가

사이초는 767년(혹은 766년) 오미국(近江国)에서 태어났으며, 속명은 미쓰노 히로노(三津首広野)였다.[1] 가문의 전승에 따르면 사이초의 조상은 중국 황제 후한의 후손이라고 하지만,[1] 뚜렷한 증거는 없다. 사이초가 태어난 지역은 많은 중국 이민자들이 살던 곳이라 중국계 조상이 있었을 가능성은 높다.[2]

12세에 오미 국분사(国分寺)에 들어가 교효(行表, 722-797)에게 출가하였다.[3][4] 14세에 법명을 사이초(最澄)로 고치고, 785년 도다이사(東大寺)에서 구족계(具足戒)를 받았다.[2] 교효는 도선(道璿, 702-760)의 제자였는데, 도선은 선불교의 동산법문, 화엄경의 가르침, 그리고 범망경의 보살계를 일본에 전파한 중국 승려였다.[2]

20세에 도다이지에서 정식 승려가 되었으나, 몇 달 후 히에이 산으로 들어가 불교를 집중적으로 공부하고 수행했다.[1][2] 그는 은둔 생활 직후 간몬|願文|사이초의 기도일본어를 작성했는데, 그 기도에는 다음과 같은 개인적인 서약이 포함되어 있었다.[2]

# 나의 육근이 정화되는 경지에 이르기 전에는 세상에 나가지 않겠습니다.

# 진리를 깨닫기 전에는 어떠한 특별한 기술이나 예술 [예: 의학, 점, 서예 등]도 배우지 않겠습니다.

# 모든 계율을 순수하게 지키지 않는 한, 어떠한 재가 신도의 불교 모임에도 참여하지 않겠습니다.

# 지혜 (문자 그대로 ''반야'' 般若)를 얻기 전에는 다른 사람에게 이익을 주기 위한 경우를 제외하고는 세상사에 참여하지 않겠습니다.

# 과거, 현재, 미래의 나의 수행에서 얻은 모든 공덕은 나 자신에게가 아니라 모든 중생에게 주어지게 하여 그들이 최고의 깨달음을 얻게 하소서.

2. 2. 히에이 산 수행과 천태종 개창

785년, 사이초는 도다이사(東大寺)에서 구족계(具足戒)를 받고 얼마 지나지 않아 히에이 산(比叡山)에 들어가 산림수행을 하며 대장경(大蔵経)을 독파하였다.[23] 788년에는 약사여래를 본존으로 하는 초암(草庵)이자 현재의 곤폰주도 위치인 일승지관원(一乗止觀院)을 세웠다.[23] 이곳에서 사이초는 『법화경』 연구를 거듭하며 지의의 학문에 접하여 천태(天台)의 법문을 얻고자 하였다.[23]797년, 간무 천황의 내공봉(内供奉) 10선사 중 한 명이 되었다. 801년에는 히에이 산 일승지관원에서 법화십강(法華十講)을 열고, 난토 6종(南都六宗)의 고승 10인에게 강사를 의뢰하였다. 802년에는 다카오 산사(高雄山寺)의 법화회(法華会) 강사를 맡았으며, 간무 천황으로부터 입당구법환학생(入唐求法還学生, 단기 유학생)으로 뽑혔다.

804년 7월, 사이초는 통역으로 제자 기신(義真)을 데리고 구카이(空海)와 함께 견당사의 일원으로 당나라로 건너갔다. 9월에 명주(明州)에 도착한 사이초는 천태산(天台山)에 올라 담연의 제자인 도수(道邃)와 행만(行満)에게 천태교학을 배웠다. 도수에게는 대승보살계(大乗菩薩戒)를 받고, 소연(翛然)에게는 선(禅)을, 순효(順暁)에게는 밀교를 전수받았다.

805년 5월, 사이초는 귀국길에 고베시 와다 곶에 상륙하여 최초의 밀교교화영장(密教教化霊場)인 능복호국밀사(能福護国密寺)를 개창하였다. 7월에 수도에 돌아와 체재 중에 서사한 불경 230부 460권을 바쳤다. 당시 간무 천황은 병상에 있었는데, 사이초는 궁중에 천황의 쾌유를 비는 기도를 올렸다. 9월에는 간무 천황의 요청으로 다카오 산(高雄山) 진고사(神護寺)에서 일본 최초의 공식 관정(灌頂)을 행하였다.

806년 1월, 사이초는 표문을 올려 천태업(天台業) 2인(지관업止観業 1인, 차나업遮那業 1인)을 연분도자(年分度者)로 삼았다. 이는 난토 6종에 준하는 것으로, 일본 천태종(天台宗)의 개종(開宗)으로 여겨진다.

2. 3. 구카이와의 관계

804년 7월, 사이초는 통역으로 제자 기신(義真)을 데리고 구카이(空海)와 함께 규슈에서 견당사의 일원으로 당나라로 건너갔다. 사이초는 중국에서 구카이와 친분을 맺었으며, 함께 여행하며 돌아왔다.[6] 이는 불교의 미래 발전에 매우 중요한 계기가 되었다.당나라에서 돌아온 후, 사이초는 구카이의 신곤종의 첫 번째 중심지인 진고지(다카오 산사)로의 조정 기증을 지지했다. 구카이는 사이초와 그의 제자들을 밀교 의식으로 훈련시키고, 중국에서 가져온 다양한 밀교 경전을 사이초에게 빌려주며 덴다이의 절충적 체계에 밀교를 통합하려는 사이초의 소망에 응답했다.[7]

812년 겨울, 사이초는 제자 다이한(泰範), 엔초(円澄), 고죠(光定) 등과 진고지에 들어가 구카이에게서 관정(灌頂)을 받았다.[7] 813년 1월, 사이초는 세 제자를 다카오 산사의 구카이에게 보내 밀교를 배우게 했다. 3월까지 제자들은 다카오 산사에 머물렀으나, 그중 다이한은 구카이를 스승으로 섬기며 사이초의 거듭된 히에이 산으로의 귀산 권고를 받아들이지 않고 결국 히에이 산에 돌아가지 않았다.

813년 11월, 사이초는 《이취석경(理趣釋經)》을 빌려달라고 요청했으나, 구카이는 "문장 수행이 아니라 실천 수행이 중요하다"는 견해를 보이며 거절했다. 이후 두 사람의 교류는 서로 이루어지지 않았다.[7]

사이초는 법화경과 밀교 불교의 가르침 사이에 통일성과 일치가 있다는 "완전하고 밀교적인 가르침의 요지 동일성"("enmitsu itchi" 円密一致)을 주장했다.[10] 반면 구카이는 밀교 수행을 법화경보다 우월하게 여겼다. 사이초와 구카이의 결별은 덴다이종과 신곤종에 오랫동안 지속되는 유산을 남겼고, 끊임없이 제휴와 경쟁 사이를 오가는 복잡한 관계는 헤이안 시대 불교 역사의 윤곽을 형성했다.[7]

사이초의 만년의 구카이에 대한 비판은 훗날 닛렌(1222–1282)이 가마쿠라 시대에 자신의 논쟁에서 그 작품을 인용할 닛렌 불교의 창시자가 제기한 비판의 씨앗이 되었다.[14]

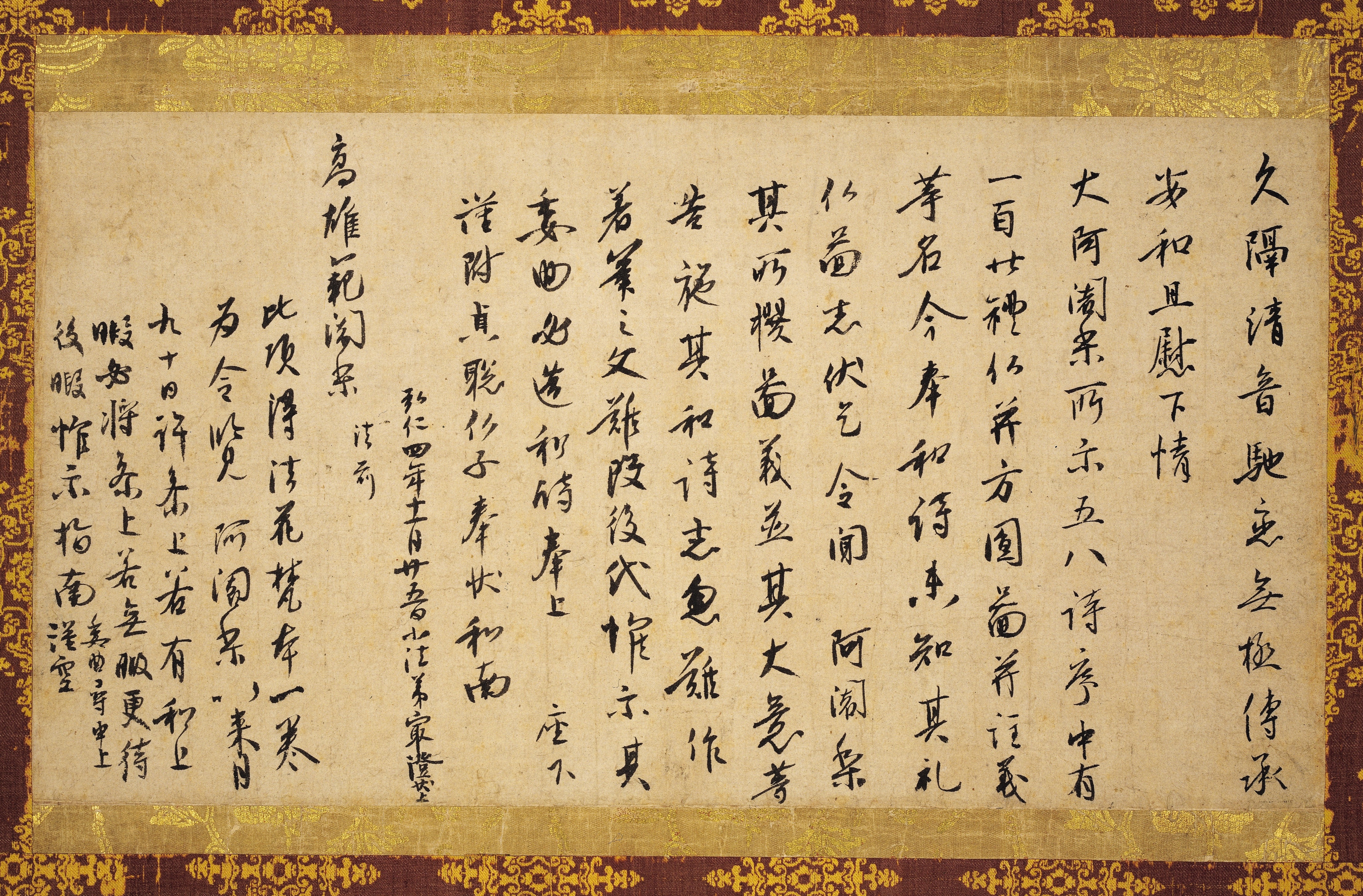

홍인(弘仁) 4년(813년) 11월 25일에 쓴 척독(尺牘, 서신)인 『구격첩(久隔帖)』은 "오래도록 깨끗한 소식(久隔清音)"이라는 구절로 시작하기 때문에 이런 이름이 붙었다. 수신인은 "고웅범사리"(高雄範闍梨)로 되어 있으며, 이는 진고지에 파견된 사이초의 제자 다이한이지만, 실질적으로는 구카이에게 보내는 편지이다.[20] 내용은 "대아사리(구카이)께서 보여주신 오팔시(『중수감흥시』) 서문에, 『백이십예불』, 『방원도』, 『주의』라는 서명이 있습니다. 그 시의 운에 맞춰 답례 시를 지어 드리고 싶지만, 저는 『예불도』라는 것을 아직 모릅니다. 부디 이 뜻을 아사리(구카이)께 전해주시어, 『방원도』, 『주의』와 그 대의를 알려주시길 바랍니다."라는 취지이다.[20]

『구카이 장래 목록(空海将来目録)』은 구카이가 당나라에서 가져온 불교 경전과 서적의 총 목록을 사이초가 필사한 것이다.

2. 4. 대승계단 설립 노력과 입적

사이초는 기존의 구족계(具足戒) 대신 대승의 보살계에 따른 독자적인 수계(受戒)를 주장하며 대승계단(大乗戒壇) 설립을 추진하였다.[8] 이는 국분사 제도를 지지하는 당시 불교계의 강력한 반발을 불러일으켰다.[1] 사이초는 보살계의 중요성을 강조하는 顕戒論|견계론|일본어을 저술했지만, 그의 요청은 받아들여지지 않았다.[1]818년, 사이초는 스스로 구족계를 깨고 '산가학생식(山家学生式)'을 정했으며, 천태종 연분도자(年分度者)는 히에이 산에서 대승계를 받아 보살승이 되어 12년간 산속에서 수행하는 것을 의무로 삼았다. 난토(南都) 승강(僧綱)으로부터 반박을 받자 《현계론》(顕戒論)을 집필하고, 《내정불법혈맥보》(内証仏法血脈譜)를 지어 정통론을 설하였다.

822년 6월 4일, 사이초는 히에이 산 주도인(中道院)에서 입적하였다.[23] 향년 56세(만 54세)였다. 사후 7일째 되는 날, 제자 고죠와 후지와라노 후유쓰구(藤原冬嗣), 요시미네노 야스요(良岑安世)의 노력으로 대승계단 설립이 칙허(勅許)되었다.[23]

866년, 세이와 천황(清和天皇)으로부터 덴교대사(伝教大師)라는 시호를 받았다. 이는 일본 최초의 대사(大師) 칭호이다. 이후 덴교대사 사이초라 불리게 되었다.

3. 사상과 업적

사이초는 구카이와 함께 중국으로 건너가 불교를 공부하고 돌아왔다. 두 사람은 중국에서 친분을 쌓았으며, 이는 훗날 일본 불교 발전에 큰 영향을 미쳤다.[7]

사이초는 중국에서 밀교 경전을 접하고 깊이 매료되었다. 귀국 후 구카이가 밀교를 깊이 연구하고 관련 자료를 소장하고 있음을 알게 되었고, 두 사람의 우정은 천태종의 미래에 영향을 주게 된다.[7]

사이초는 황실을 위해 밀교 의식인 아비셰카를 거행했고, 구카이의 진언종 중심지인 다카오산지 산사 건립을 지지했다. 구카이는 사이초와 그의 제자들을 밀교 의식으로 훈련시키고, 밀교 경전을 빌려주는 등 천태종에 밀교를 통합하려는 사이초의 노력을 지원했다.[7]

사이초는 법화경을 중심으로 하는 덴다이종의 중요한 측면으로 밀교를 받아들였다. 그는 법화경과 밀교의 가르침이 근본적으로 일치한다는 "완전하고 밀교적인 가르침의 요지 동일성"("enmitsu itchi" 円密一致)을 주장했다.[10] 구카이에게 보낸 편지에서 "비로자나 종파와 덴다이는 서로 융합한다"고 언급하며, 법화경과 금광명경은 간무 천황이 헌신했던 경전이며, [덴다이]와 진언의 '하나의 통일된 가르침'(一乘) 사이에는 차이가 없다고 강조했다.[11]

하지만 사이초는 자신의 "enmitsu itchi" 사상이 진언종, 특히 구카이의 사상과는 완전히 일치하지 않음을 깨달았다. 구카이는 사이초의 밀교 접근 방식을 비판했고, 사이초는 구카이의 가르침 방식을 비난하면서 둘의 관계는 결국 종식되었다.[7]

사이초는 말년에 일본 불교 내에서 덴다이종의 위치를 확고히 하기 위해 노력했으며, 이 과정에서 여러 주요 저서를 저술했다.[13] 그의 저술은 훗날 닛렌이 가마쿠라 시대에 자신의 주장을 펼치는 데 중요한 근거가 되었다.[14]

사이초는 저술가로서 照権実鏡중국어 (817), 山家学生式중국어 (818–819), 守護国界章중국어 (818), 顕戒論중국어 (820) 등 많은 글을 남겼다.[13]

805년, 쓰시마섬을 거쳐 상경한 사이초는 칙명에 따라 천태법문을 정리하여 여러 종파에 전했다. 간무 천황이 병석에 있을 때 밀교 의식과 기도를 반복적으로 행한 기록이 있는데, 이는 밀교가 환영받았음을 보여준다.

806년, 사이초는 연분도자에 천태법화종을 추가하는 개정을 상주하여, 천태법화종을 포함한 5종을 공인받았다. 이는 새로운 불교계 질서를 만들려는 의도였다. 천태법화종에는 『대일경』을 읽는 차나업(밀교)과 『마하지관』을 읽는 지관업(천태)이 각각 1명씩 배정되었다. 그러나 이는 나라 불교의 승강 아래에서 인정된 것이었다.

사이초는 엔랴쿠지를 중심으로 불교를 발전시켰다.

3. 1. 일체중생실유불성(一切衆生悉有佛性)

사이초는 모든 중생이 평등하게 깨달음을 얻을 수 있다는 '일체중생실유불성(一切衆生悉有佛性)' 사상을 강조하였다. 이는 중생이 모두 태어날 때부터 부처가 될 수 있는 자질(불성)을 가지고 있다는 것이다.법상종을 포함한 남도 불교도 모든 중생이 성불할 수 있다는 일체개성(一切皆成)은 인정했지만, 법상종은 "불성을 드러내기 위한 수행을 할 수 있는 인(행불성)을 갖지 못한 중생이 있다"는 오성각별설(五性各別説)을 주장했다.

이에 대해 사이초는 오성의 구별 없이 모두 성불할 수 있다고 주장하며 법상종의 입장에 소승의 가르침이 포함되어 있다고 비판했다. 그는 "수행의 어려움 때문에 성불할 수 있는 것은 석가와 같은 특별한 존재"라는 일반적인 불교관을 부정하고, "일체중생실유불성을 믿고 이타행에 힘쓰며 성불의 길을 나아가는 자야말로 보살"이라고 하여 대승의 입장을 명확히 하였다.

이러한 불성론에 대한 해석 차이로 인해 사이초와 법상종은 격렬한 논쟁을 벌였는데, 대표적인 것이 아이즈 도쿠이치(会津徳一)와의 삼일권실쟁론(三一権実論争)이다.

3. 2. 현밀겸학(顕密兼学)과 사종상승(四宗相承)

사이초는 천태교학(顕)과 밀교(密)를 함께 중시하는 현밀겸학(顕密兼学)의 입장을 취했다. 806년 정월, 사이초의 천태법화종(天台法華宗)은 간무 천황의 칙령으로 공식적인 인정을 받았다. 이 칙령에 따라 사이초는 매년 두 명의 수계자(넨분도샤)를 배출할 수 있게 되었고, 이들은 두 가지 교육 과정을 밟았다.[7]- 샤나고 과정: 대일경(大日經)을 중심으로 하는 밀교 교육 과정 (샤나는 비로자나의 약자).

- 시칸고 과정: 지의의 저서 '마하지관(摩訶止観)'을 기반으로 하는 천태 교육 과정 ('시칸'은 지의의 핵심 수행인 '지관[지(止)와 관(觀)]'의 일본식 독음).

이처럼 천태법화종은 초기부터 밀교와 천태를 동등하게 기반으로 했다. 사이초는 천태(天台), 밀교(密教), 선(禪), 계(戒)의 네 가지 종(宗)을 통합하여 계승하는 '사종상승(四宗相承)'을 주장했다.[7]

사이초는 813년에 저술한 '에효 텐다이슈'에서 중국과 한국의 주요 불교 스승들이 모두 자신의 저서를 저술할 때 천태 교리에 의존했다고 주장했다. 길장의 삼론종, 법상종의 지주, 화엄종의 법장, 밀교의 일행 등 저명한 스승들의 저서에 나타난 천태 논서의 수많은 참고 문헌과 인용문을 제시하며, 사이초는 천태가 동아시아 모든 주요 불교 종파의 기초를 형성한다고 주장했다.[7]

사이초는 법화경과 밀교 불교의 가르침 사이에 통일성과 일치가 있다는 "완전하고 밀교적인 가르침의 요지 동일성"("enmitsu itchi" 円密一致)을 주장했다.[10] 그는 구카이에게 보낸 편지에서 "비로자나 종파("shanashu" 遮那宗)와 덴다이는 서로 융합한다."라고 언급하며, 법화경과 금광명경은 간무 천황이 헌신했던 경전이며, [덴다이]와 진언의 '하나의 통일된 가르침'(一乘) 사이에는 차이가 없다고 강조했다.[11]

하지만 사이초는 자신의 "enmitsu itchi" 사상이 밀교 진언종과 완전히 일치하지 않는다는 것을 깨닫게 되었다. 특히 구카이는 사이초의 밀교 접근 방식을 비판했고, 사이초는 구카이의 가르침 방식을 비난하면서 둘의 관계는 결국 종식되었다.[7]

사이초는 말년에 일본 불교 내에서 덴다이의 위치를 확고히 하기 위해 노력했으며, 이 과정에서 여러 주요 저서를 저술했다.[13] 그의 저술은 훗날 닛렌이 가마쿠라 시대에 자신의 주장을 펼치는 데 중요한 근거가 되었다.[14]

사이초는 천태종을 널리 알리기 위해 육소보탑 건립을 계획했다. 이는 전국 6곳에 보탑을 세우고 법화경 1천 부를 안치하기 위한 것이었다. 육소보탑은 사이초 사후에 완성되었다.

사이초가 계승한 가르침은 달마 대사 부법, 천태 법화종, 천태 원교 보살계, 태장 금강계 양만다라, 잡만다라의 5가지였다. 이부키 아쓰시는 이 중 천태 법화종에만 "종"이 붙은 것에 대해, "중국 천태종과는 다른 일본 독자적인 천태종이 성립했다"고 평가했다.

신카와 테쓰오는 사이초의 개종으로 인해 "어떤 입장의 교의를 동일하게 존숭하는 사람들의 일단을 '종'으로 하고, 더욱이 그 일종단 안에서 교의를 둘러싼 해석의 차이 등으로 입장을 달리하는 분파가 생겼을 때 '파'로 보는 새로운 종파 의식의 원형이 생겨났다"고 평가했다.

천태법화종에는 지관업(止觀業, 천태)과 차나업(遮那業, 밀교) 각 1명의 연분도자(年分度者)가 인정되었다. 지관업은 지의의 『마하지관』에 기반하며, 실천과 수행을 중시했다. 사이초는 사종삼매의 실천을 위한 사종삼매당 건립을 추진했다.

사이초는 『현계론(顕戒論)』에서 사삼매원(四三昧院)에 대해 다음과 같이 설명했다.

> 사삼매원(四三昧院)이란 원관(円観)을 배우는 자가 사는 곳의 원(院)이다. 문수반야경에 의거하여 상좌일행삼매원(常坐一行三昧院)을 건립하고, 반주삼매경에 의거하여 상행불립삼미원(常行仏立三味院)을 건립하고, 법화경 등에 의거하여 반행반좌삼매원(半行半坐三昧院)을 건립하고, 대품경 등에 의거하여 비행비좌삼미원(非行非坐三味院)을 건립한다.(중략) 분명히 알라, 사삼매원(四三昧院)은 행자가 거하는 곳이다. 춘추는 상행(常行), 동하는 상좌(常坐), 행자의 락욕에 따라, 마땅히 반행반좌를 닦고, 또한 비행비좌를 닦아야 한다.

동탑(東塔)의 반행반좌삼매당(법화삼매당)은 사이초가 건립했지만, 상좌일행삼매당(문수루), 상행삼매당, 비행비좌삼매당(수자의당)은 사이초 사후에 완성되었다. 이후 천태종에서 법화당은 좌선 도량으로, 상행당은 정토 신앙의 토대가 되었다.

차나업은 『마하비로자나신변가지경업』에 기반한다. 사이초는 구카이에게 밀교 가르침을 요청했지만, 교의를 완성하지 못했다. 천태밀교는 엔닌과 엔친의 입당(入唐)으로 연구가 활발해지고, 안넨에 의해 완성되었다. 이후 천태밀교가 융성했지만, 엔닌은 구카이의 현밀이교판(顕密二教判, 밀교가 현교보다 우월하다는 설)을 일부 도입하여 사이초의 현밀양학(円密一致, 원밀일치)은 무너져 갔다. 지관업은 료겐에 의해 재평가되었다.

3. 3. 대승계단(大乗戒壇) 설립

사이초는 중국에서 귀국한 후, 천태종을 일본에 정착시키기 위해 노력했다. 806년, 간무 천황의 칙령으로 천태종은 공식적인 인정을 받았고, 매년 두 명의 수계자(넨분도샤)를 허용받았다. 이들은 대일경(大日經)을 중심으로 하는 '샤나고' 과정과 지의의 '마하지관(摩訶止観)'을 기반으로 하는 '시칸고' 과정으로 나뉘어 교육받았다.[7]사이초는 813년에 『에효 텐다이슈』를 저술하여 삼론종의 길장, 법상종의 지주, 화엄종의 법장, 밀교의 일행 등 중국과 한국의 주요 불교 승려들이 모두 천태 교리에 의존했다고 주장하며, 천태종이 동아시아 모든 주요 불교 종파의 기초라고 주장했다.[7]

사이초 이전에는 모든 승려 서품이 도다이지에서 계율 규정에 따라 이루어졌지만, 사이초는 자신의 종파를 대승 불교 기관으로 설립하고 보살계만으로 승려를 서품하려 했다. 나라의 전통적인 불교 종파의 격렬한 반대에도 불구하고, 그의 요청은 그가 죽은 지 며칠 후인 822년 사가 천황에 의해 승인되었다.[7]

천태종이 널리 퍼지면서 법상종을 중심으로 비판이 쏟아졌다. 삼일권실쟁론과 도쿠이치와의 논쟁을 거치면서, 사이초는 독자적인 대승계단 설립의 필요성을 더욱 절감했다.

818년, 사이초는 코조에게 대승사 건립을 알리고, 후지와라 후유츠구를 통해 천황에게 상주했지만, 난토 승려들의 반대로 무산되었다. 같은 해, 사이초는 구족계를 파기하고, 『산가학상식』 등을 저술하여 천태종 승려 육성 제도의 재가를 요청했다.

사이초는 대승계만을 통한 수계와 십이년 롱산행 등 혁신적인 제도를 제창했다. 그는 국보에 대해 논하며, "도심(깨달음을 구하는 마음)을 가진 사람을 국보라고 부른다"라고 하였다.[7]

사가 천황은 사이초의 제안에 대해 "진리에 맞으면 처리하고, 맞지 않으면 처리하지 말라"고 답했다. 난토 칠대사는 사이초의 주장에 타당성이 없다며 반대했지만, 사이초는 『현계론』 등을 제출하며 반론했다.

사이초가 대승계단 설립을 추진한 이유는 다음과 같다.

- 호국: 도다이지와 국분사 건립에도 불구하고 재해와 역병이 끊이지 않자, 사이초는 그 원인을 소승계(구족계)에서 찾고 대승 승려의 순수 배양을 통해 극복하려 했다.

- 시대: 말법 사상에 따라, 깨달음에 이르기 위해서는 크고 곧은 길을 따라야 한다고 생각했다.

- 승려 유출 방지: 천태종에서 수계한 승려가 법상종으로 넘어가는 것을 막고자 했다.

- 천태 교단의 독립: 난토 육종의 관리 체계에서 벗어나 독자적인 관리 조직을 구축하려 했다.

감진이 일본에 가져온 계율 제도는 구족계를 받은 승려가 보살계를 받는 것이 일반적이었지만, 사이초는 범망경 보살계만으로 승려가 될 수 있다고 주장했다. 또한, 수계 시 석가여래, 문수보살, 미륵보살을 삼사로 하고, 모든 부처를 증사로 하는 등 독자적인 제도를 확립했다.

사이초의 대승계단 설립은 일본 독자적인 대승불교를 키웠고, 가마쿠라 시대 신불교 탄생의 기반을 마련했다는 평가를 받는다. 그러나 동아시아의 기준에 맞지 않는 비구가 생겨나게 되었고, 일본 불교의 계율 경시 풍조에 영향을 주었다는 비판도 존재한다.

3. 4. 저술 활동

사이초는 照権実鏡중국어, 山家学生式중국어, 顕戒論중국어 등 많은 저서를 남겼다.[13] 그의 저술은 천태종의 교의를 확립하고, 대승 불교의 정신을 널리 알리는 데 기여했다.813년에 사이초는 '에효 텐다이슈'중국어를 저술했는데, 이 책은 중국과 한국의 주요 불교 스승들이 모두 자신의 저서를 저술할 때 천태 교리에 의존했다고 주장한다. 길장의 삼론종, 법상종의 지주, 화엄종의 법장, 밀교의 일행 및 기타 저명한 스승들의 저서에 텐다이 논서의 수많은 참고 문헌과 인용문을 식별함으로써, 사이초는 텐다이가 동아시아의 모든 주요 불교 종파의 기초를 형성한다고 주장했다.[7]

사이초는 만년에 자신의 종파의 위치를 확고히 하기 위해 거의 모든 주요 작품을 저술했다.[13] 그의 주요 저서는 다음과 같다.

- 쇼곤 직쿄|照権実鏡|중국어(817)

- 산게 각쇼 시키|山家学生式|중국어(818–819)

- 슈고 콕카이 쇼|守護国界章|중국어(818)

- 켄카이론|顕戒論|중국어(820)

사이초의 제자이자 조정과의 교섭 역할을 맡았던 코조가 저술한 『전술일심계문』에 따르면, 818년에 사이초는 천태법화종을 널리 퍼뜨리기 위해 대승사를 짓고 코조에게 글을 쓰게 할 것을 요청했다. 코조는 후지와라 후유츠구를 통해 천황에게 상주했지만, 난토(南都) 승려들의 반대에 부딪혀 뜻을 이루지 못했다.

이어서 사이초는 『산가학상식』 등을 저술하여 천태법화종의 승려 육성 제도에 대해 조정의 재가를 요청했다. 이 중에서 사이초는 대승계만을 통한 수계와 십이년 롱산행 등 혁신적인 수계 제도와 육성 제도를 제창했다.

821년, 사이초는 난토 승려들의 반박에 대해 『현계론』과 『내증불법상승혈맥보』를 제출하여 재반박했다. 나아가 『현계론연기』를 조정에 제출했으나, 그의 제안은 생전에 이루어지지 못했다.[7]

4. 평가와 영향

사이초는 구카이와 함께 중국으로 건너가 불교를 공부했다. 특히, 중국에서 밀교(금강승) 경전을 접하고 깊은 인상을 받았으며, 귀국 후 구카이와 협력하여 밀교를 일본에 전파하는 데 중요한 역할을 했다.[8]

사이초와 구카이의 우정은 일본 불교 발전에 큰 영향을 미쳤다. 사이초는 구카이가 아비셰카 의식을 통해 나라 불교계 고위 승려들과 헤이안쿄 황실 고위 인사들에게 밀교를 전파하도록 도왔고, 신곤종의 첫 중심지인 다카오산지 산사 건립을 지원했다. 구카이는 사이초의 요청에 따라 텐다이 종파에 밀교를 통합하고, 제자들을 밀교 의식으로 훈련시키는 등 서로 협력했다.

이러한 노력으로 사이초와 구카이가 창시한 텐다이와 신곤종은 오늘날까지 일본 불교의 중요한 종파로 남아있다.

4. 1. 비판적 평가

사이초의 대승계단 설립은 기존 불교계와의 갈등을 심화시키고, 일본 불교가 동아시아의 보편적 기준에서 벗어나는 계기가 되었다는 비판도 있다.[8][1] 그의 사후 천태종이 밀교 중심으로 변화하면서, 현밀겸학(顕密兼学)의 이상이 퇴색되었다는 지적도 있다.사이초는 히에이 산 승려들이 전통적인 파라티목샤 율법 대신 보살계에 따라 수계할 수 있도록 조정에 청원했는데, 이는 국분사 제도를 지지하는 불교계의 강력한 반발을 불러일으켰다.[8] 사이초는 보살계의 중요성을 강조하는 顕戒論|겐카이론|계율의 명확화일본어을 저술했지만, 그의 요청은 사후 7일이 지나서야 수락되었다.[1]

이부키 아쓰시는 사이초가 계승한 가르침을 5가지로 정리하면서, 중국 천태종과는 다른 일본 독자적인 천태종이 성립했다고 평가했다.

신카와 테쓰오는 사이초의 개종으로 인해 "어떤 입장의 교의를 동일하게 존숭하는 사람들의 일단을 '종'으로 하고, 더욱이 그 일종단 안에서 교의를 둘러싼 해석의 차이 등으로 입장을 달리하는 분파가 생겼을 때 '파'로 보는 새로운 종파 의식의 원형이 생겨났다"고 평가했다.

4. 2. 현대적 의의

사이초의 사상과 업적은 현대 사회에도 여전히 중요한 의미를 지닌다. 그의 평등 사상과 개혁 정신은 사회적 약자와 소외 계층을 포용하고, 더 나은 사회를 만들어가는 데 중요한 지침이 될 수 있다. 그의 가르침은 종교 간의 대화와 이해를 증진하고, 인류의 보편적 가치를 실현하는 데 기여할 수 있다.사이초는 자신이 계승한 가르침으로 달마 대사 부법, 천태 법화종, 천태 원교 보살계, 태장 금강계 양만다라, 잡만다라의 5가지를 들고 있다. 이부키 아쓰시는 5가지 가르침 중 천태 법화종에만 "종"이 붙은 것에 대해 "계승한 사상적 전통을 혈맥이라 칭하고, 그것들을 통합하여 새롭게 수립한 자신의 사상적 입장을 종이라 불렀다"고 하면서, "중국 천태종과는 다른 일본 독자적인 천태종이 성립했다"고 평가했다.

신카와 테쓰오는 나라 육종에서의 종파를 "경전이나 논서의 이해에 관한 중요 교의 및 그것을 배우는 '학파'를 의미한다"고 정의했다. 더불어 사이초의 개종에 의해 "어떤 입장의 교의를 동일하게 존숭하는 사람들의 일단을 '종'으로 하고, 더욱이 그 일종단 안에서 교의를 둘러싼 해석의 차이 등으로 입장을 달리하는 분파가 생겼을 때 '파'로 보는 새로운 종파 의식의 원형이 생겨났다"고 평가했다.[1][2]

5. 관련 유적

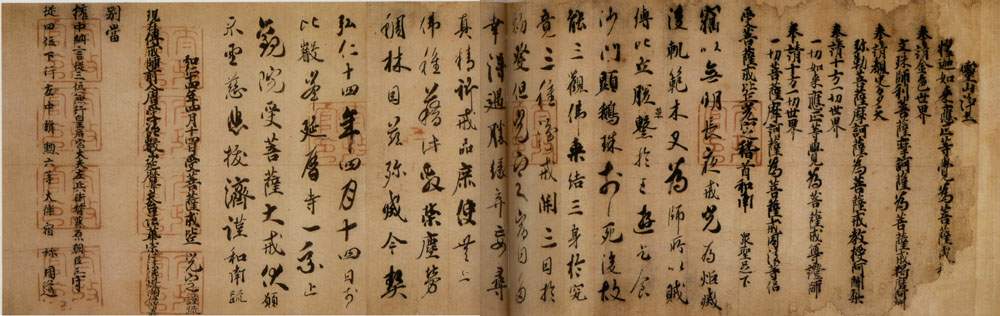

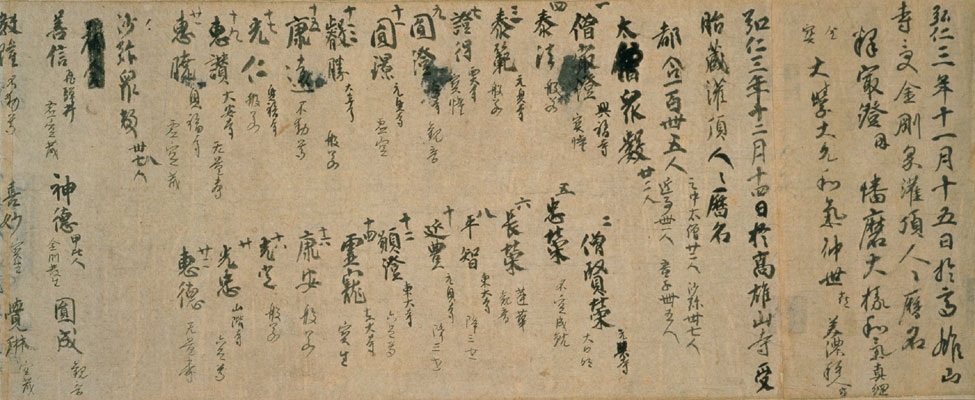

사이초는 구카이에게서 밀교를 배웠으며, 812년 11월 15일에 금강계 관정을, 12월 14일에 태장계 관정을 받았다. 하지만 사이초는 금강계와 태장계 관정이 한 쌍을 이룬다는 것을 몰랐다는 설이 있다. 이후 사이초는 월주에서 배운 밀교가 구카이가 장안에서 배운 것보다 열등하다는 것을 깨달았다고 추정된다.

사이초는 구카이의 제자가 되었지만, 엔초에 따르면 구카이는 사이초에게 3년간 머물며 대법 의궤를 받으라고 했으나 사이초는 종단의 책임자였기에 불가능했다. 사이초가 『이취석경』 차용을 요청했다 거절당한 것이 둘 사이를 갈라놓았다는 설도 있다.

812년 6월, 히에이 산에서 밀교를 배우던 뛰어난 제자 타이한이 구카이에게 의탁하는 사건이 발생했다. 816년 사이초는 타이한에게 자기반성과 기대를 담은 서간을 보냈지만, 구카이가 대필한 답신에는 "진언의 가르침이 천태보다 우월하다"라고 적혀 있었다.

5. 1. 엔랴쿠지(延暦寺)

사이초는 785년 히에이 산에 들어가 수행했으며, 788년에는 히에이 산에 작은 당을 짓고 직접 조각한 약사여래상을 안치했다. 이 당은 현재의 곤폰주도 위치로, 후에 일승지관원(一乘止觀院)이라 불렸다.[3] 그곳에서 사이초는 법화경 연구를 거듭하며 지의의 천태 법문을 접하고 싶어 했다.[4]797년 사경 사업을 발원하여 제자들에게 사경을 시키고 남도 제사에 도움을 요청했다.[5] 798년부터 매년 법화삼부경 강의를 하는 법화십강(法華十講)을 열었고, 801년 남도 각 종의 고승을 초청하여 법화십강을 개최했다.[6]

사이초는 견당사로 당나라에 파견되어 천태산 국청사에서 천태종을 공부하고 돌아와 일본 천태종을 창시했다. 엔랴쿠지는 사이초가 창건한 천태종의 총본산(総本山)으로, 히에이 산에 위치한다. 곤폰주도, 대강당, 계단원 등 많은 문화재가 남아있다.

5. 2. 생원사(生源寺)

最澄|사이초일본어는 관승(官僧)으로서 경력을 쌓았으나, 785년에 히에이 산에 들어갔다. 입산 이유는 명확하지 않지만, 입산 후에도 관승으로서의 임무를 다하고 남도(南都)의 여러 종파와도 교류한 것으로 보아, 기존 불교에 대한 단순한 실망 때문만은 아니었을 것으로 추정된다.[1]5. 3. 노후쿠지(能福寺)

요청하신 섹션 제목 '노후쿠지(能福寺)'에 대한 내용은 주어진 원본 소스에 포함되어 있지 않습니다. 따라서 해당 섹션에 대한 내용을 작성할 수 없습니다.5. 4. 기타 관련 유적

사이초의 발자취가 남아있는 유적은 일본 각지에 산재해 있다. 대표적인 유적은 다음과 같다.참조

[1]

웹사이트

Tendai Homepage: Dengyo Daishi's Life and Teachings

http://www.tendai.or[...]

2012-12-10

[2]

서적

Saicho: The Establishment of the Japanese Tendai School

University of Hawaii Press

[3]

서적

Princeton Dictionary of Buddhism

Princeton University Press

2013

[4]

웹사이트

The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism: Gyohyo

http://www.sgilibrar[...]

[5]

웹사이트

The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism: Tao-Hsien

http://www.sgilibrar[...]

2012-12-10

[6]

서적

Saicho : The Establishment of the Japanese Tendai School

University of Hawaii Press

[7]

논문

Saichō and Kūkai: A conflict of interpretations

https://web.archive.[...]

[8]

서적

The Weaving of Mantra: Kukai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse

Columbia University Press

[9]

웹사이트

The Soka Gakkai Dictionary of Buddhism: Saicho

http://www.sgilibrar[...]

2012-12-10

[10]

논문

The Identity between the Purport of the Perfect and Esoteric Teachings

https://nirc.nanzan-[...]

[11]

논문

Saichō and Kūkai: A Conflict of Interpretations

https://nirc.nanzan-[...]

[12]

서적

The Lotus Sutra and Saicho's Interpretation of the Realization of Buddhahood with This Very Body

University of Hawaii Press

[13]

뉴스

Short History of Dengyo Daishi

http://www.tendai-us[...]

[14]

웹사이트

Gosho

http://www.sgilibrar[...]

[15]

문서

내정불법상승혈파보(内証仏法相承血脈譜) 및 오미 국부첩(近江国府牒) 관련 내용

[16]

서적

Zen Buddhism: A History, India and China

World Wisdom

[17]

문서

최澄에 대한 칭호

[18]

서적

書家101

[19]

뉴스

延暦寺で1200年大遠忌法要、最澄の遺徳しのぶ

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞デジタル

2021-06-04

[20]

문서

풍신첩과 구격첩

[21]

문서

弘法의 전개와 가장 맑은 서예

[22]

문서

최澄의 생년에 대한 논의

[23]

문서

최澄과 도쿠이치 사이의 논쟁과 그 결말

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com