정토교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

정토교는 불교의 한 종파로, 부처의 정토 또는 불국토와 관련된 수행과 가르침을 포괄하는 '정토 법문'을 의미하거나, 정토 수행을 핵심 요소로 삼는 다양한 정토 전통을 지칭한다. 정토교는 인도에서 시작되어 중국, 한국, 일본 등으로 전파되었으며, 각 지역에서 독자적인 형태로 발전했다. 특히 아미타불의 정토인 극락에 다시 태어나는 것을 중시하는 '아미타교' 신앙은 동아시아에서 널리 퍼졌다. 주요 경전으로는 《무량수경》, 《아미타경》, 《관무량수경》 등이 있으며, 염불을 통해 아미타불의 가호를 받는 것을 중요하게 여긴다. 현대에도 중국, 한국, 일본 등지에서 다양한 형태로 정토교 신앙이 이어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 정토종 - 대한불교정토종

- 정토교 - 신란

신란은 일본 가마쿠라 시대의 승려이자 정토진종의 개창자로, 아미타불의 본원에 의지하여 정토에 왕생하는 것을 강조하는 절대 타력의 사상을 설파했으며, 주요 저서로는 《교행신증》 등이 있다. - 정토교 - 나무아미타불

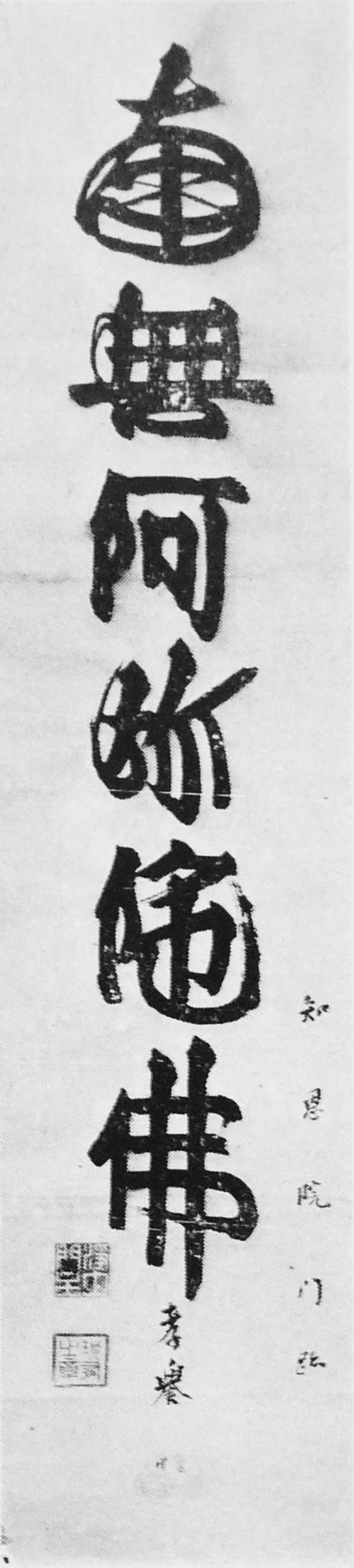

나무아미타불은 아미타불에게 귀의한다는 뜻으로, 헤아릴 수 없는 광명과 수명을 지닌 아미타불에 귀의한다는 의미를 담고 있으며, 정토진종에서는 아미타불 본원의 핵심 내용으로, 신란은 이를 깊이 해석했다. - 불교의 종파 - 경종 (불교)

- 불교의 종파 - 명진

명진은 1975년 해인사에서 출가한 조계종 승려이자, 불교계 민주화 운동과 사회 비판적 활동을 펼쳐온 사회 운동가이다.

2. 용어

"정토교"라는 용어는 두 가지 의미로 사용될 수 있다. 첫 번째는 불교에서 불국토(산스크리트어: ''buddhakṣetra'')와 관련된 모든 수행과 가르침을 포괄하는 "정토 법문"(淨土法門)을 의미한다. 이는 천태종, 티베트 불교 등 다양한 종파를 포함하는 넓은 개념이다.[1]

두 번째는 정토 수행을 중심 교리로 삼는 여러 정토 전통을 지칭하는 것이다.[12] 중국 불교에서는 정토를 선종과 같은 하나의 종파(zōng)로 보기도 한다. 이러한 의미는 동아시아에서 사용되는 "정토종"(淨土宗|Jìngtǔzōng중국어; 浄土仏教|Jōdo bukkyō일본어)이라는 용어와 일치한다.[13][14] 일본 불교에서는 정토종과 정토진종과 같은 특정 종파를 가리키는 경우가 많다.[11]

중국 불교에서 정토종은 "연종"(liánzōng 蓮宗)이라고도 불리는데, 이는 노산 혜원 (334–416)이 창립한 정토 연화회에서 유래했다.[15] 일본 불교에서는 "염불종"이라는 이름도 사용된다.[16]

아미타불의 정토에 다시 태어나는 것을 강조하는 전통을 지칭할 때, 학자들은 "아미타교"라는 용어를 사용하기도 한다.[13][14]

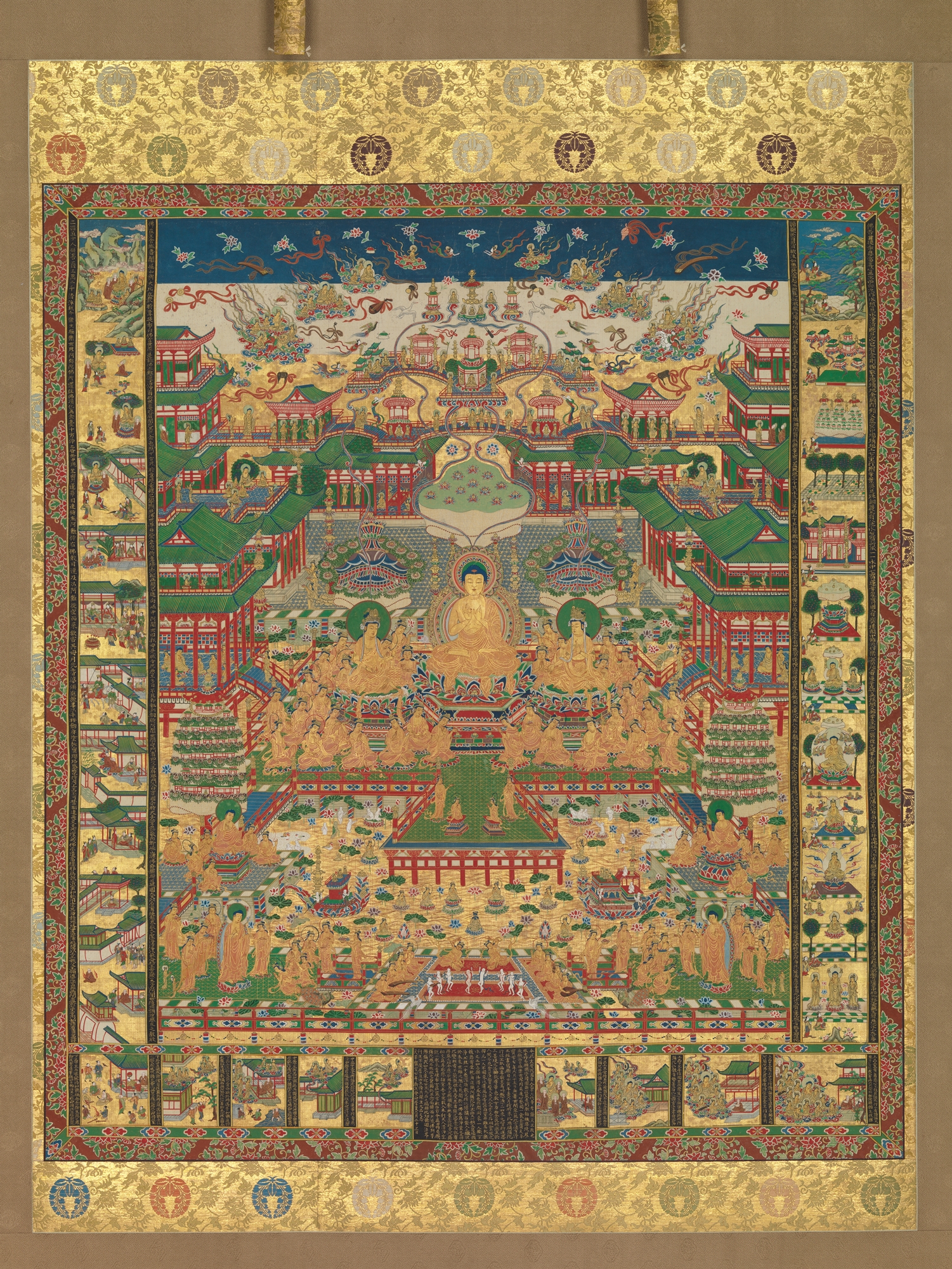

현대 정토교 전통에서는 아미타불이 그의 정토(중국어: ''jìngtǔ'' 淨土)에서 달마를 설법하며, 이곳은 카르마적 윤회로부터 벗어날 수 있는 안식처로 여겨진다. 아미타불의 정토인 극락은 《무량수경》에서 아름다운 땅으로 묘사되며, 많은 신, 인간, 꽃, 열매, 희귀한 새들이 있다고 한다.[157] 중국 정토교 자료에서는 "서방 불국토"(''xīfāng fótǔ'' 西方佛土), "아미타불의 국토"(''āmítuófó guó'' 阿彌陀佛國), "극락"(''jílè'' 極樂), "평화와 양육"(ānyǎng 安養), "평화와 안락"(ānlè 安樂) 등 다양한 이름으로 불린다.[3]

"정토(Kṣetra)"는 원래 불지(佛地)・불토(불국토)를 의미한다.[253]

'''아미타 신앙'''은 아미타불을 대상으로 하는 신앙이며, ''''정토 신앙''''이라고도 한다. 일본에서는 정토교의 유행과 함께 각 종파의 교의를 초월한 민간 신앙적 사상도 '아미타 신앙'에 포함되기도 한다. 아미타불은 많은 불교 종파에서 신앙되며, '아미타 신앙'은 하나의 경전에 제한되지 않는 폭넓은 포용력을 지닌다.

아미타불의 정토는 서방에 있다고 여겨지지만, 해가 지는 서방에 극락이 있다는 신앙의 기원은 수메르 문명에 있으며, 다른 고대 문명에서도 나타난다고 여겨진다.[258]

3. 역사

정토교의 성립 시기는 인도에서 대승 불교가 흥기한 시대와 일치한다. 기원 100년경 『무량수경』과 『아미타경』이 편찬되면서 인도에서 널리 퍼졌지만, 종파로서 성립되지는 않았다.

정토 왕생 사상을 강조한 논서로는 용수(150년~250년경)의 『십주비바사론』「이행품」[262], 세친(4~5세기)의 『무량수경우바제사원생게』(『정토론』·『왕생론』)가 있다. 담란은 세친의 정토론을 주석하여 후세에 큰 영향을 주었다.[252]

『관무량수경』은 산스크리트어 원전이 발견되지 않아 4~5세기경 중앙아시아에서 성립되었고, 번역 과정에서 중국적 요소가 가미된 것으로 추정된다. 그러나 중국과 일본의 정토교에 큰 영향을 미쳤다.

중국에서는 2세기 후반부터 정토교 관련 경전이 전해졌고, 5세기 초 여산의 혜원(334년~416년)이 『반주삼매경』에 근거하여 백련사라는 염불 결사를 맺어 초기 중국 정토교의 주류가 되었다. 이후 여러 종파 학자들이 정토교를 함께 믿고 수행했지만, 정토교를 전문적으로 알린 것은 당나라의 도작, 선도, 회감이었다.[252]

현중사를 중심으로 활동한 담란(476년경~542년경)은 천친의 『정토론』을 주석한 『무량수경우바제사원생게주』(『정토론주』·『왕생론주』)를 저술했다. 담란의 영향을 받은 도작(562년~645년)은 『불설관무량수경』을 해석한 『안락집』을 저술했다.

도작의 제자인 선도(613년~681년)는 『관무량수경소』를 저술하여, 『불설관무량수경』이 "관상염불"이 아닌 "칭명염불"을 권하는 경전이라고 해석했다.

혜일(자민삼장, 680년~748년)도 염불을 권장하여 교단을 발전시켰다.[252] 혜일의 교단 발전은 불교를 지적인 교리 중심 학문에서 정서적인 종교로 전환하는 계기가 되었다.[252]

이처럼 "칭명염불"을 중심으로 하는 정토 사상이 확립되었지만, 중국에서는 주류가 되지 못했다.

법조(?~777년경)는 음악적으로 염불하는 "오회염불"을 제창하여 여러 지역으로 퍼뜨렸다. 『정토오회염불송경관경의』, 『정토오회염불략법사의찬』을 저술했다.

명나라 시대에는 혜일, 선도의 정토교를 기반으로 주굉이 선종과 염불의 일치를 주장했다.[252] 그 영향으로 중국에서는 정토교를 선종 등 여러 종파와 융합하는 경향이 강해져, "염불선"의 기원이 되었다.

일본에서 호넨은 『선택본원념불집』에서 중국 정토교의 법의를 혜원의 "여산혜원류", 혜일의 "자민삼장류", 담란·도작·선도의 "도작·선도류"로 분류했다.[263] 중국 정토교에는 혜원류(여산류)·선도류·자민류의 세 흐름이 있었으며, 선도류는 일본 정토교의 기초가 되었다.[252]

중국 정토교가 "종"으로서의 자의식을 갖게 되면서, 주요 인물들을 포함하는 "조사"(祖) 목록이 생겨났다.[15]

최초로 널리 인정받는 정토교 조사 목록은 남송 시대 천태종 승려 시지 종효(1151~1214)의 저술에 나타나며, 6명의 조사를 열거한다: 혜원, 선도, 법조, 소강, 성상, 장로 종택(생몰년 미상).[128][15]

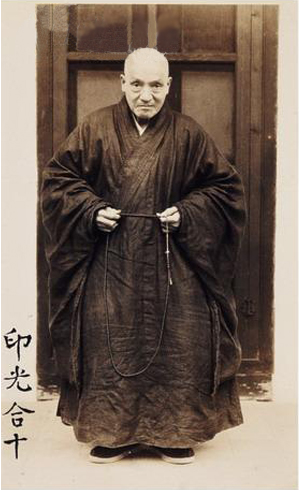

인광의 ''연종 십이조 찬송''을 따르는 현대 중국 정토 불교 전통은 13명의 조사를 인정한다:[128][15]

일본 정토종은 호넨 이전의 5명의 조사를 인정한다 (호넨의 ''정토오조전''에 나열):[129][130]

일본 정토진종은 7명의 조사를 열거한다(칠조):[131]

정토진종에서는 신란을 정토교 전통의 마지막이자 절정에 이르는 조사로 간주한다.[131]

7세기 전반에 정토교(정토 사상)가 일본에 전해져 아미타불 조상이 활발해졌다. 나라 시대에는 지광과 예광이 정토교를 신봉하여 남도(南都)계 정토교의 토대가 만들어졌다.[252]

비에이 산에서는 천태종의 사종 삼매 중 하나인 상행 삼매에 기초한 염불이 퍼져, 여러 절의 상행 삼매당을 중심으로 염불 수행자들이 모였다.[252] 귀족들 사이에서도 정토교 신봉자가 나타나 정토 신앙에 기초한 조상(造像)이 이루어졌다.[252] 임종 시 왕생을 기다리는 풍조도 이 시대에 퍼졌다.[252] 구야나 료닌의 융통 염불 등으로 인해 일반 민중에게 정토교가 퍼지기 시작했다.[252]

헤이안 시대의 저명한 정토교가로는 남도 계열에 쇼카이, 에이칸, 지쓰한, 쥬요, 친카이가 있으며, 비에이 산 계열에는 료겐, 겐신, 쇼한이 있지만, 그들은 모두 근본으로 삼는 종이 정토교와는 별도로 있으며, 그 곁에서 정토교를 신앙한다는 입장이었다.[252]

헤이안 말기부터 가마쿠라 시대에 이르러, 귀족 중심 불교에서 무사 계급과 일반 서민을 대상으로 하는 신앙으로 변혁이 일어났다. 가마쿠라 시대에는 귀족 통치에서 무가 통치로 정권이 바뀌면서 정치·경제·사회의 극적인 구조 변화와 발전이 이루어졌다.

말법 사상, 불교 변혁, 사회 구조 변화 등의 기운과 함께 정토교는 비약적으로 성장했다. 이러한 정토 사상의 전개를 "일본 불교의 정화"라고 평가하기도 하지만, 진언종 연구자 와타나베 테루히로처럼 말세적 상황에서 생겨난 새로운 종교에 불과하다고 부정적으로 보는 의견도 있다.[267]

신라 삼국통일 이후 남북국 시대부터 정토교는 주로 민중의 지지를 받았다.[272]

다른 5교 종파들과 달리 정토교는 "나무아미타불"을 외우는 염불만으로 죽은 후 서방정토(극락세계)에 갈 수 있다고 주장했다.[272] 억압받는 하층 사회에서 환영받은 정토교는 현세를 고해라 여기고, 내세인 극락 왕생을 소원했다.[272] 많은 민중이 현세를 등지고 입산했으며, 육신으로 하늘을 날아 서방정토로 왕생한다는 설화가 많이 전해졌다.[272]

한국 불교에서 정토교가 유행한 것은 신라의 사회적 모순에서 비롯된 것으로, 원효가 주창하였다.[272]

3. 1. 인도 정토교

정토에 환생을 추구하는 가르침은 고대 인도 마하야나 경전에서 처음 발전했으며, 카슈미르와 중앙 아시아에서 매우 인기가 있었다.[18] 이 가르침은 부처님에 대한 묵상(산스크리트어: buddhānusmṛtisa)이라는 고전적인 불교 수행법의 헌신적인 마하야나 형태이다.[19] 앤드류 스킬턴은 카슈미르에서 마하야나 가르침과 설일체유부 명상 전통이 혼합되면서 부처님 명상 수행이 생겨났고, 이것이 나중에 중국의 정토에 영향을 주었다고 주장한다.[20]

폴 해리슨에 따르면, 'anusmṛti'라는 용어는 '회상', '기억', '마음에 떠올림', '마음에 새겨둠'을 의미한다.[6] 부처님에 대한 기억은 초기 불교 경전에서 가르쳐진 수행법 중 하나였다. ''앙굿타라니까야''에는 부처님, 법, 승가, 계율, 차가(관대함), 데바타(신)의 6가지 ''anusmṛti''가 있다.[6] ''숫타니파타''에서 핑기야는 부처님을 마음으로 명확하게 볼 수 있다고 말한다.[21] ''일체아함경''(EA)은 부처님 묵상이 열반과 마법의 힘으로 이어질 수 있다고 말한다. 승려는 여래의 형상을 묵상하고 그의 덕성을 마음에 새겨야 한다.[6]

폴 윌리엄스에 따르면, "부처님 마음챙김" 수행은 마하야나 불교 내에서 더욱 중요해졌다. 이 수행은 살아있는 부처님과 접촉하고 깨달음을 얻는 방법으로 여겨졌다.[22] 예를 들어, ''사타사티카'' (700행) ''반야바라밀다경''은 '단일 행위 삼매'를 통해 빠르게 깨달음을 얻을 수 있다고 말한다.[22] 이 마하야나 불교학에 관련된 생각은 적절한 행위, 예배, 명상을 통해, 이 부처님 중 한 분의 불국토에 환생할 수 있다는 것이다.[6]

광대한 대승 불교 우주론에서 무한히 많은 부처가 존재하며, 각 부처는 중생을 가르치는 활동 영역을 가지고 있다. 불국토의 존재는 불성을 향하는 보살의 행위에 달려 있다.[1] 얀 나티에(Jan Nattier)에 따르면, 이러한 생각은 명상 경험에서 발전했을 수 있다.[24]

인도의 대승 불교도들은 불국토가 부처의 마음의 순수함과 일치하는 광채와 순수함을 가지고 있다고 믿었다.[23] 좋은 업으로 인해 이러한 순수한 불국토에 다시 태어난 중생들은 불국토의 발전에 기여한다.[1]

얀 나티에에 따르면, 불국토에 다시 태어나고 싶어하는 소망은 보살의 길이 매우 어렵고 많은 고통과 자기 희생을 수반한다는 일반적인 생각 때문에 인도에서 인기를 얻었을 수 있다. 또한 이 길은 매우 오랫동안 지속되는 것으로 여겨졌다.[24]

모든 불국토가 완벽하게 '순수한' 형태로 나타나는 것은 아니며, 일부 대승 경전은 세 가지 종류의 불국토, 즉 불순, 순수, 혼합 불국토에 대해 언급한다. 불순한 불국토에는 비불교도, 부도덕한 사람들이 포함된다. 정화된 불국토는 금과 녹주석으로 덮여 있고, 어떤 오물이나 악도 없는 아름다운 장소로 묘사된다.[2] 그러나 다양한 대승 경전은 석가모니의 불국토의 본질을 여러 방식으로 설명한다. 폴 윌리엄스(Paul Williams)에 따르면, 일부 경전은 석가모니의 불국토가 불순한 이유는, 그의 광대한 자비심으로 인해, 그가 가장 불순한 존재들까지 포함하여 모든 중생을 돕기 위해 노력하기 때문이라는 견해를 취한다. 따라서 아미타불과 같은 부처는 자신의 순수한 불국토에 태어나기를 열망하는 중생들을 가르치는 반면, 다른 부처들 (예: 석가모니)은 "그들의 위대한 자비심으로 인해 불순한 영역, 오염된 불국토에서 부처로 나타나기를 서원한다."[25]

유마경에 따르면, 이 겉으로 보기에 불순한 세상, 즉 석가모니의 불국토는 실제로 정화된 불국토이다. 그것은 중생의 마음이 그것을 불순하다고 인식하기 때문에 단지 불순하게 ''보일'' 뿐이다.[25]

이러한 방법에 집중하는 인도 "학파"는 결코 존재하지 않았으며, 이는 인도 대승 불교의 많은 목표와 방법 중 하나로 여겨졌다.[27] 윌리엄스에 따르면 인도에서 아미타불 숭배 그 자체에 대한 증거는 거의 없다.[26] 게다가 동아시아 용어 "정토" 또는 "정화된 땅"(중국어: ''jìngtǔ'')은 특정 인도 용어의 번역어가 아니며, 인도 작가들은 거의 항상 ''불국토''라는 용어를 사용했다. 그러나 이 중국어 용어는 산스크리트어 용어 ''pariśuddha''-''buddhakṣetra''(정화된 불국토)와 관련이 있을 수 있다.[27]

''반주삼매경''(Pratyutpanna Samādhi Sūtra)은 염불(아미타불의 이름을 칭송하는 것) 수행에 대한 초기 묘사를 제공한다.[6] 이 경전은 "현재(''pratyutpanna'')의 부처님을 정면으로(''sammukha'') 대면하거나 그 현존하심(''avasthita'') 속에서, 서 있는(''avasthita'') 자의 삼매"를 의미하는 ''pratyutpanna-buddha-sammukhavasthita-samadhi''에 초점을 맞춘다.[6]

이 경전은 또한 아미타불에 대한 가장 초기의 문헌적 언급을 담고 있지만, 이 언급의 맥락은 ''반주삼매''가 아미타불을 만나는 것만을 위한 것이 아니라, 모든 현재 부처님을 만나는 데 사용될 수 있음을 분명히 한다.[6] ''반주삼매경''에 따르면, 수행자는 먼저 엄격하게 불교의 계율을 지켜야 하고, 그 후 고독한 수행에 들어가야 한다. 수행 중에 그들은 아미타불에 대한 생각을 집중하고, 따라서 부처님을 염하는 수행을 한다. 이 수행은 며칠 또는 심지어 세 달 동안 행해져, 그들이 부처님을 직접 보는 환영을 얻을 때까지(낮에 깨어 있는 동안이나 밤에 꿈속에서) 이루어진다. 그 시점에서 그들은 아미타불을 숭배하고 가르침을 받을 수 있다.[28][6] 이 경전은 또한 다음과 같이 말한다:

이 경전에 따르면, 이러한 환영은 신적인 눈(또는 다른 마법의 힘)의 결과라고 말해지는 것이 ''아니라'', 명상가들의 시야에 부처님들이 나타나는 것이다.[28][6]

이 경전은 또한 이러한 환영을 갖는 것이 어떻게 가능한지, 그리고 그 본질이 어떤 것인지 설명하고자 한다. 경전에 따르면, 환영의 본질은 꿈과 같으며, 모든 현상이 마음으로 만들어지고 공(空)하기 때문에 가능하다는 것을 명시한다.[28][6] ''반주삼매경''에 따르면, 이러한 환영은 "이 삼계는 오직 생각일 뿐이다. 그것은 내가 사물을 차별화하는 방식(Skt. vikalpayati, 정신적으로 구성하다)에 따라 그들이 나타나기 때문이다."라는 이유로 가능하다.[6] 이 경전은 또한 이러한 환상적인 삼매를 공(空)의 깨달음과 연결하며, "이와 같이 여래를 붙잡지 않고 그에게 집중함으로써 공의 삼매를 얻는 자는 부처님을 염하는 자로 알려진다"고 말한다.[6]

동아시아 정토교 전통에서 가장 중요한 두 개의 인도 경전은 '''무량수경'''과 '''아미타경'''이다.[30] 이 경전들은 아미타불(그의 이름은 무량광을 의미한다)과 그의 순수한 불국토 극락(모든 불국토보다 뛰어나다고 전해진다)에 대해 설명한다.[31] 또한 그의 다양한 보살 서원에 대해 논하며, 이는 그의 불국토에 초점을 맞추고 있으며, 그가 어떻게 깨달음을 얻었는지에 대해서도 논한다. 《무량수경》은 또한 "아미타불을 진심으로 믿고 그의 정토에 다시 태어나기를 원하는 사람들은 아미타불의 '이름을 부르기'만 하면 된다. 단 10번만 부르면 그는 그곳에 다시 태어날 것이다. 단, 아버지나 어머니, 아라한을 살해하거나, 부처를 해치거나, 승가를 분열시키거나, 다르마를 비방하는 다섯 가지 중대한 죄를 저지르지 않았다는 조건하에서"라고 말한다.[32]

무량수경에 따르면, 극락에 다시 태어나기를 원하는 자는 보리심을 일으키고, 아미타불을 명상하며, 그의 이름을 듣고 외우고, 극락에 다시 태어나기를 기도하고, 공덕을 쌓아야 한다. 그러면 죽음의 순간에 진심으로 수행하고 그곳에 다시 태어나기를 바란 자에게 아미타불이 나타나 그들을 극락으로 인도할 것이다. 다른 국토에서 극락에 도달한 보살들은 또한 "한 번의 더 태어남"의 경지(불교가 될 때까지 남겨진)에 들어갈 수 있으며, 그들은 또한 극락에서 다른 세계로 다시 태어나 중생을 도울 수 있다. 극락에서 중생들은 또한 다른 불국토를 방문하여 다른 많은 부처들을 볼 수 있을 것이다.[33]

줄리안 패스(Julian Pas)에 따르면, 무량수경과 아미타경은 서기 1세기와 2세기에 걸쳐 편찬되었으며, 그는 아미타경이 더 먼저 편찬되었다고 본다.[34] 앤드류 스킬턴(Andrew Skilton)은 《수카바티뷰하》 경전에서 제시된 극락에 대한 묘사는 이러한 묘사가 원래 명상을 위해 사용되었음을 시사한다고 썼다.[35] 나카무라(Nakamura)에 따르면, 《무량수경》은 설일체유부의 영향을 받았을 수 있다.[36]

《무량수경》에서 고타마 붓다는 그의 시자 아난다에게 아미타불의 전생에 대해 묘사하는 것으로 시작한다. 그는 아미타불이 과거에 왕이었으며 그의 왕국을 포기하고, 법장(Dharmākara, '법의 창고'라는 뜻)이라는 이름의 수도 보살이 되었다고 말한다.[37][38] 그는 또한 깨달음에 도달하기에 이상적인 장소로서 가장 완벽한 불국토를 만들려는 서원을 가지고 있었다.[37][38] 부처 로케슈바라라자("세계 주권자 왕")의 지시에 따라, 10방의 무수한 불국토가 법장에게 드러났다.[37] 완벽한 불국토를 조성하는 방법에 대해 5겁 동안 명상한 후, 그는 48가지의 위대한 서원을 세웠고, 그의 위대한 공덕을 통해 극락("궁극의 행복")을 창조했다.[37][39][38]

찰스 B. 존스(Charles B. Jones)는 이 서원의 가장 중요한 요소 중 일부를 다음과 같이 설명한다.

그 경전은 아미타불이 불도를 이루었으며, 따라서 이 서원이 성취되었다고 주장한다. 또한 "평화와 행복의 땅"의 본질, 그 아름다움, 웅장함, 편안한 특징, 그리고 그 땅의 다양한 특징이 그곳의 모든 중생에게 다르마를 가르치는 방식에 대해 자세히 설명한다.[41]

무량수경은 또한 수행이나 덕이 적은 중생도 정토에 도달할 수 있다고 언급하지만, 정토 내에서 그들이 어떻게, 어디에서 태어날지는 그들의 수행 수준과 관련이 있다고 주장한다. 무량수경에 따르면 오역죄를 저질렀거나 다르마를 비방한 자만이 정토에 들어갈 수 없다.[42]

'''악쇼비야 뷰하'''는 악쇼비야(Akṣobhya) 부처와 그의 아비라티 정토에 대한 전통의 주요 자료이다. 또한 현존하는 가장 초기의 대승 경전 중 하나이기도 하다.[43] 이 경전에 따르면 악쇼비야는 아주 먼 옛날에 부처가 되기 위한 길을 따르기 위해 다양한 서원을 했다. 이 서원들을 통해 무수한 생애 동안 얻은 엄청난 공덕으로 인해 악쇼비야는 깨끗한 정토를 만들 수 있었다.[43] 나티에는 이 경전이 아비라티의 모든 중생에게 부처가 되라고 권하는 것이 아니라, 일부는 아라한의 지위를 얻기 위해 노력하며 그곳에서 그것을 성취할 것이라고 언급한다. 또한 이 경전에서 보살들은 아비라티에서 부처가 되는 것이 아니라, 준비가 될 때까지 그 길을 나아가다가, 부처의 가르침이 없는 다른 세계에 태어나 그곳에서 부처가 된다고 한다.[24]

악쇼비야와 그의 정토는 또한 '''팔천송반야경'''에서도 논의되며, 이 경전의 묘사는 ''악쇼비야 뷰하''의 묘사와 일치한다. 나티에는 이 정토가 인간계, 천상계, 부처의 세계로 구성되어 있어 우리의 세계 체계와 유사하다고 언급한다. 하지만 세 가지 하위 영역이 없고 인간계에서도 고통이 거의 없으며, 이곳은 일할 필요도, 사고 팔 필요도 없는 평화로운 곳이며, 필요한 사람에게는 음식이 마법처럼 나타난다.[4]

''악쇼비야 뷰하''에 따르면 아비라티에 다시 태어나는 것은 어렵다. 나티에는 "엄청난 양의 공덕이 필요하다"고 언급하며, 반대로 악쇼비야(Akṣobhya)에 대한 특별한 헌신 행위는 필요하지 않다고 한다.[24] 사람은 적절한 공덕의 근원을 배양하고 자신의 행동을 정화해야 한다.[44] 아비라티에 태어나기를 원하는 사람은 그곳에 다시 태어나겠다고 서원하고, 아비라티에 다시 태어나기 위해 자신의 모든 공덕을 헌신하며, 이기적이지 않고, 명상을 배우고, 성스러운 사람들을 만나야 한다. 그들은 자신의 정토에서 부처를 시각화하고 그들처럼 되기를 서원해야 한다.[45]

'''유마경'''은 주로 지혜에 초점을 맞춘 경전이지만, 우리의 세계(석가모니의 정토)의 본질에 대한 다양한 논의를 포함한다. 이 논의는 후기 중국 정토 종파에서 널리 인용되었다.[46] 이 경전에는 또한 악쇼비야의 정토가 핵심 역할을 하는 장이 포함되어 있다. ''유마경''은 정토를 정화하는 것은 우리의 마음을 정화함으로써 이루어진다고 말한다. "보살이 깨끗한 국토를 얻고자 한다면, 그의 마음을 깨끗하게 해야 한다. 마음이 깨끗하면, 국토가 깨끗해질 것이다."[47] 부처의 제자인 사리푸트라가 이 세상의 본질에 대해 의문을 제기했을 때, 부처는 그것이 특정한 존재에게만 불결하게 보인다고 말씀하셨는데, 이는 그들의 마음이 불결하기 때문이다. 그러자 부처는 발가락으로 땅을 건드렸고, 세상 전체가 사리푸트라에게 아름답고 빛나는 모습으로 나타났다. 그러고 나서 부처는 자신의 정토는 항상 순수했다고 말씀하셨다.[47]

이러한 견해와는 대조적으로, '''대반열반경'''은 석가모니 부처가 이 세상이 아닌, 여러 세계 너머에 있는 "무상(無勝)"이라고 불리는 자신의 정토를 가지고 있다고 주장한다. 부처는 법을 가르치기 위해 이 정토에서 우리의 세상으로 나타난다.[48]

'''약사유리광여래본원공덕경'''은 치유의 부처인 약사여래(Bhaiṣajyaguru)의 정토와 그가 보살로서 했던 서원에 대해 간략하게 설명한다.[49] 그의 정토는 악쇼비야의 정토와 유사하며, 고통이 없고 완전히 깨끗하고 아름답다.[49] 이 경전은 인도 밖(아마도 중앙 아시아)에서 만들어져 나중에 아대륙에 소개되었을 수 있다.[49] 이 부처는 질병을 치료하고 장수를 증진시킬 수 있다는 믿음 때문에 동아시아에서 꽤 인기를 얻었다.[50]

'''문수사리불찰공덕엄경'''은 문수보살(Mañjuśrī)의 미래 정토에 대해 논의한다.[4]

정토에 관련된 가르침과 수행은 나가르주나와 바수반두와 같은 인도 고승들의 저술로 여겨지는 것을 포함하여 다양한 대승 논서에서 논의된다.[51] 나가르주나의 저술로 여겨지는 *''십주비바사론''*(중국어: ''Shí zhù pípóshā lùn'' 十住毘婆沙論, T.1521)은 중국어로만 존재하며, 불교 수행에는 많은 문이 있으며, 쉬운 길은 항상 부처님, 특히 아미타불을 염두에 두는 것이라고 명시된 장이 있다.[52] 아미타불의 정토에 태어나는 것이 비교적 쉬운 수행법임을 강조하는 이 장(제9장, "쉬운 수행에 관한 장")은 동아시아 정토교 저자들에게 널리 인용되었다.[53] 이 텍스트의 저작권은 히라카와 아키라를 포함한 일부 학자들에 의해 논쟁이 제기되었다.[54][55]

인도 유가행파의 고승 무착 또한 그의 ''대승장엄론''에서 불국토에 다시 태어나는 개념을 논한다. 무착에 따르면, 불국토에 가고 싶다는 생각만으로, 또는 단순히 부처의 이름을 외우는 것만으로 불국토에 다시 태어날 수 있다고 말하는 경전의 진술은 문자 그대로 받아들여서는 안 된다. 대신, 부처는 그러한 말을 함으로써, 다르마를 제대로 수행할 수 없는 게으르고 나태한 사람들을 격려하려 했다.[56]

또 다른 유가행파의 고승이자 무착의 동생인 세친은 짧은 ''무량수경우바제사원생게''(''Wúliángshòujīng yōupótíshè yuànshēng jié'' 無量壽經優婆提舍願生偈, T.1524)의 저자로 여겨지는데, 이 작품은 시각 명상 의례로 사용되었을 수 있는 5가지 수행법을 설명하는 짧은 ''무량수경''에 대한 주석이다.[38] 윌리엄스는 이 작품이 세친의 저작이라는 점에 대해 일부 현대 학자들이 의문을 제기한다고 언급한다. 이 텍스트는 믿음 또는 신뢰에 초점을 맞춘 것으로 알려져 있다.[84]

구마라집과 그의 학자 팀이 번역한 ''대지도론''(''Dà zhìdù lùn'', T.1509)은 반야바라밀에 대한 대규모 주석서이다. 그 92번째 부분(권)은 "불국토 정화에 관한 장"이라는 제목으로 불국토의 본질과 그곳에 다시 태어나는 방법에 대한 많은 논의를 담고 있다.[46]

정토교의 성립 시기는 인도에서 대승 불교가 흥기한 시대이다. 기원 100년경에 『무량수경』과 『아미타경』이 편찬된 것을 계기로, 시대의 경과와 함께 인도에서 널리 전개되었다. 그러나 인도에서는 종파로서 정토교가 성립된 것은 아니다.

정토 왕생의 사상을 강조한 논서로는 '''용수'''(150년 - 250년경)의 『십주비바사론』「이행품」[262], '''천친'''(4-5세기)의 『무량수경우바제사원생게』(『정토론』·『왕생론』)가 있다. 천친의 정토론은 담란의 주석을 통해 후세에 큰 영향을 주었다.[252]

또한 『관무량수경』은 산스크리트어의 원전이 발견되지 않아, 아마도 4-5세기경 중앙아시아에서 대강이 성립되었고, 전역 과정에서 중국적 요소가 가미된 것으로 추정된다. 그러나 중국·일본의 정토교에는 큰 영향을 미친다.

3. 2. 중국 정토교

중국의 불교에서는 동진시대(東晋時代: 317~420)에 여산(廬山)의 혜원(慧遠: 335~417)이 염불결사(念佛結社)인 백련사(白蓮社)를 만들어 교단적인 움직임을 보였다.[269][271] 그러나 구칭염불(口稱念佛)을 통한 극락왕생의 교의를 중심으로 중국 정토교를 본격적으로 조직화하고 완성한 사람은 담란(曇鸞: 476~542)이었다.[269][271]

담란은 보리유지(菩提流支: 5세기말~6세기초)가 번역한 《정토론》을 주석하여 《정토론주(淨土論註)》를 저술하고, 범부(凡夫)의 왕생은 타력(他力)에 의해야 한다고 주장하며 정토교 교리의 기초를 확립했다.[269][271] 《관무량수경(觀無量壽經)》에 나오는 염불관(念佛觀)은 담란에 의해 칭명염불(稱名念佛)로 발전되었다.[269] 그의 사상은 수나라(隋)와 당나라 초기에 활동한 도작(道綽: 562~645)에게 계승되었고, 도작은 《안락집(安樂集)》을 저술하여 정토교의 근본 성전으로 삼았다.[269] 도작은 불교를 성도(聖道)와 정토(淨土)로 나누고, 말법5탁(末法五濁)의 세상에서는 아미타불에 귀의하여 정토왕생을 기원하는 정토교만이 유일한 길이라고 주장했다.[271]

당나라 초기의 선도(善導: 613~681)는 정토교를 크게 발전시켰으며, 염불(念佛)을 서민들에게 전파했다.[269][271] 그는 도작의 가르침을 따라 염불을 실천하고 《관무량수경소(觀無量壽經疏)》를 저술하여 정토교를 일반 서민층에 깊이 침투시켰다.[269]

선도 계통 외에도 자민삼장 혜일(慈愍三藏慧日: 680~748)은 선종과 정토교의 가르침이 일치한다는 선정일치(禪淨一致)를 주장하는 '''선정토교'''(禪淨土敎)를 주창했다.[269]

결과적으로 중국 정토교에는 여산 백련사(白蓮社)의 '''혜원류'''(慧遠流), 담란-도작-선도의 '''선도류'''(善導流), 자민삼장의 '''자민류''' 등 3가지 흐름이 존재했다.[269]

담란은 불교 수행의 길을 난행도(難行道)와 이행도(易行道)로 구분했는데, 이 중 이행도가 이후 정토교의 주류를 이루었다.[269] 선도는 모든 행(行)을 정행(正行)과 잡행(雜行)으로 나누고, 미타(彌陀)의 명호(名號)를 일심전념(一心專念)으로 염(念)하는 것을 '''정행'''(正行), 그 밖의 행을 '''잡행'''(雜行)으로 규정하여 정행만이 왕생(往生)의 근본이라고 강조했다.[269] 미타의 명호를 부름으로써 극락에 왕생할 수 있다는 일행전념(一行專念)의 순수한 신앙은 당나라 시대까지였고, 송나라 시대 이후에는 선정쌍수(禪淨雙修: 선정과 염불을 함께 수행)하는 경향을 보였다.[269]

대승 불교에서 정토 수행법을 가르치는 대승 경전들은 서기 147년경 쿠샨 제국의 승려 로카크세마가 최초로 불교 경전을 중국어로 번역하면서 간다라 지역에서 중국으로 유입되었다.[57] 여기에는 악쇼브야 부처의 불국토인 아비라티를 중심으로 하는 ''악쇼브야 비유하''와 아미타불의 불국토에 대해 논하는 ''반주삼매경'' 등이 포함된다.[58] 초기 번역본들은 프라크리트어의 일종인 간다리어로 번역되었다.[59] 쿠샨 시대 간다라에서 제작된 아미타불과 보살인 관세음보살, 대세지보살의 조상(彫像)도 있다.[60]

아미타불의 초기 중국 신자 중 한 명은 현학 학자에서 불교 승려로 전향한 지둔(314–366)이었다.[61] 그의 찬가 중 하나는 아미타불과 정토에 대한 믿음을 표현하고 있다.[61] 쿠차 출신 승려 구마라집(344–413 CE)은 ''아미타경''(T 366)을 번역했고, 다른 중국 번역가들도 ''무량수경''을 번역했는데, 가장 유명한 것은 불타발타라의 번역본(359–429년)이다. 시간이 지나면서 중국 정토교의 세 가지 주요 경전은 ''무량수경'', ''관무량수경''(관경), ''아미타경''이 되었다.[30]

''관무량수경''은 현대 학자들에 의해 중국에서 창작된 것으로 여겨진다. 산스크리트어 원본은 발견되지 않았고, 티베트어 번역본도 없으며, 이 텍스트는 이전의 중국 정토 텍스트 번역에 대한 언급을 포함하여 중국의 영향을 보여준다. 현대 학자들은 일반적으로 이 텍스트가 중앙아시아에서 행해지던 명상을 묘사하지만, 중국적 요소가 추가되었다고 본다.[62]

이 세 가지 정토 경전(무량수경, 아미타경, 관경)은 동아시아 정토교에서 주요 "세 가지 정토 경전"으로 여겨지며, 동아시아 정토 교리의 주요 경전이다. 중국 정토교에서는 이 세 가지 경전에 두 개의 경전 장과 재해석된 남아시아 논서를 더하여 여섯 개의 기초적인 정토 텍스트를 구성한다. 나머지 세 가지는 다음과 같다.[63][64][65]

이러한 경전과 논서 외에도 많은 다른 대승 경전에 아미타불이 등장하며, 대정신수대장경에서 총 290개의 작품이 확인되었다.[68]

정토교는 402년 혜원이 여산에 동림사를 창건하면서 중국에서 처음 두각을 나타냈다. 혜원은 젊은 시절 도교를 수련했지만 불멸에 대한 이론이 모호하고 신뢰할 수 없으며 궁극적인 진리를 대표하지 못한다고 느꼈다.[69] 그는 불교로 전향하여 도안의 제자가 되었다. 이후 여산에 수도원을 세우고 문인들을 초청하여 불교를 연구하고 수행하도록 했으며, 이들이 백련사를 결성했다.[70] 그는 구마라집과 서신을 주고받았다.[71]

혜원과 여산 공동체는 ''반주삼매경''에서 가르치는 아미타불 염불 수행에 집중했다.[72] 혜원은 주로 이 방법을 수행하여 삼매를 개발하고 현생에서 아미타불을 친견하여 가르침을 받았다.[73] 백련사 회원들은 서로 돕고 "정신적 영역" 또는 "서방"에 도달할 것을 맹세했다.[74] 오늘날 여산은 정토 불교 전통에서 가장 신성한 종교적 장소 중 하나이며,[75] 최초의 정토 모임이 열린 곳이다.[76]

그러나 찰스 B. 존스와 같은 학자들은 혜원이 실제로 정토에 태어나기 위한 방법으로 염불 수행에 관심을 가졌는지에 대해 의문을 제기한다. 그는 구마라집에게 보낸 편지에 이 목표에 대한 언급이 없다는 점과 ''고승전''(T.2059, 519년경)에 실린 혜원의 전기가 수트라에서 볼 수 있는 고전적인 불교적 묘사를 사용하여 극락정토를 명명하거나 묘사하지 않는다는 점을 지적한다. 대신 이 "정신적 영역"은 도교적 영향을 보여준다. 따라서 존스는 혜원을 실제 정토 불교 신자가 아니라 단지 염불을 수행한 불교도로 본다.[77] 혜원은 염불을 칭찬했으며 "염불 삼매는 공덕의 높이와 수행의 용이함에서 탁월하다"고 말했다고 기록되어 있다.[78] 어쨌든 정토 불교가 발전하면서 혜원은 극락정토에 태어나 아미타불을 친견한 정토 불교의 조사로 여겨지기 시작했다.[79]

이 시기의 또 다른 영향력 있는 인물은 섭론종의 조사 징잉 혜원(523-592)으로, ''무량수경''과 ''관무량수경''에 주석을 쓴 최초의 중국 저자이다. 그의 주석은 이후에도 영향력을 유지했다.[80][81] 혜원은 ''관무량수경''의 정토 가르침을 "돈교의 법륜"이라고 명명했는데, 이는 일반인이 불퇴전의 경지에 들어갈 수 있게 해주기 때문이다.[81] 부처님 염불 수행은 천태 불교의 지자(538–597)에 의해서도 가르쳐졌다. 그의 ''마하지관''은 ''반주삼매경''을 바탕으로 한 상행 삼매(cháng xíng sānmèi)를 가르친다. 이 수행은 아미타불의 자세한 이미지를 시각화하고 아미타불의 이름을 낭송하면서 시계 반대 방향으로 제단을 돌면서 시각화의 공성을 깨닫기 위해 노력하는 것을 포함한다. 이 수행은 90일 동안 행해졌다.[82]

정토 불교의 인기가 높아진 것은 세계가 쇠퇴하거나 법멸 시대로 접어들면서 인간이 제대로 불법을 수행할 수 없게 되었다는 대중적인 생각 때문일 수 있다.[84] 이 견해에 따르면 인간은 아미타불의 도움을 받아 깨달음에 도달해야 하는데, 현대에는 고전적인 보살도가 너무 어렵기 때문이다.[83][84] 따라서 정토 사상은 어려운 세상에서 사람들에게 희망을 주고 불교의 길을 오랜 겁(劫) 동안 지속되는 고전적인 대승 보살도보다 상대적으로 더 쉽게 보이게 했다.[84] 이 전통이 중국에서 인기를 얻은 또 다른 가능한 이유는 중국의 중요한 관심사, 즉 불멸에 대한 탐구를 다루었기 때문이다 (아미타불의 이름은 "무한한 생명"을 의미한다).[85]

찰스 B. 존스에 따르면, 중국의 초기 정토 저자들은 정토에 대한 세 가지 다른 견해를 논의하고 논쟁했다: (1) 일반인도 극락정토에 태어날 수 있다, (2) 진보된 보살만이 극락정토에 도달할 수 있다, (3) 정토 수행자는 마음의 순수성에 상응하는 종류의 땅에 도달한다.[86] 시간이 지나면서 견해 1이 다른 견해를 압도하여 존스에 따르면, 중국 정토 가르침의 가장 중요한 요소는 아미타불에 기초한 단순한 수행을 통해 비엘리트 평범한 사람들이 최고의 불교적 목표를 달성할 수 있다는 바로 그 생각이다. 이 운동은 일반 신도들에게 널리 받아들여졌다. 그것은 중국 불교계 전반에서 엇갈린 반응을 얻었고 수 세대에 걸친 정토 저술과 변증을 낳았다.[87]

7세기 이전에는 중국에서 아미타불 신앙에 대한 고고학적 증거가 거의 없다. 윌리엄스는 3, 4세기 동안 중국에서 아미타불에 대한 신앙이 거의 없었다고 언급한다. 그러나 7세기 동안 중국에는 144개 이상의 아미타불과 관세음보살의 상이 세워졌다. 윌리엄스에 따르면, "이러한 변화는 탄란, 도작(562–645), 선도(613–681)의 시대에 발생했다."[88]

이 세 명의 조사(祖師)와 같은 인물들의 활동으로 인해, 부처님에 대한 마음챙김(아미타불의 이름을 외우고 그의 형상을 시각화하는 것)에 기반한 정토교의 가르침과 명상 방법이 중국 전역에 빠르게 퍼져나갔다.[89] 또한 이러한 조사들의 저술에서 일반인도 아미타불의 정토에 도달할 수 있다는 생각이 고전적인 불교 교리에 의존하여 옹호되고 널리 알려지게 되었다.[90]

첫 번째 조사인 탄란은 '*무량수경우바제사*'(Sukhavativyuhopadesa)에 대한 주석으로 유명하다. 탄란은 그가 살았던 시대의 영적 성장의 가능성에 대해 회의적이었다. 그는 자신의 힘(또는 자력, 즉 수행과 명상을 통해)에 의존하여 보살도를 수행하는 것이 너무 어렵고, 대신 아미타불과 같은 부처님의 힘인 "타력"에 의존해야 한다고 주장했다. 탄란에 따르면, 이러한 타력에 대한 믿음을 통해 비교적 쉽게 깨달음을 얻을 수 있다.[91] 탄란은 아미타불을 시각화하고 그의 이름을 진실한 믿음으로 외우는 상세한 명상을 설명한다. 그는 부처님의 이름을 우리를 부처님의 지혜와 그의 헤아릴 수 없는 세계(acintya-dhātu)와 연결하는 힘을 가진 일종의 주문으로 보았다.[92][93]

이 수행은 아미타불의 힘을 불러일으키므로 모든 악한 경향으로부터 마음을 정화하는 힘을 가지고 있다. 따라서 최악의 사람조차도 이 방법을 통해 구원받을 수 있다. 탄란에 따르면, 일단 정토에 도달하여 거기서 깨달음을 얻으면, 다른 사람들을 돕기 위해 보살로 이 세상에 나타나야 한다.[94] 탄란은 주요 주석에서 20개 이상의 경전과 10개 이상의 논서를 인용했으며, 그 중 81번은 ''대품반야바라밀다경우바제사''를, 21번은 승조의 저술을 참조했다.[93] 탄란은 대중의 호응을 얻을 가능성이 큰 정토교 교리를 승려, 재가자, 불교도, 비불교도에게 설파했다.[93]

중국 정토교에 다음으로 큰 영향을 미친 인물은 도작으로, 그는 정토교를 비판하는 사람들을 변호하는 저술을 썼다. 도작은 세상이 "말법" 시대에 접어들고 있다고 주장했다. 이 시대에는 고전적인 불교의 자기 계발과 "자력"(自力)에 의존하는 "성도"(聖道)가 실행 불가능하거나 효과적이지 않았다.[95] 대신 현재 가장 효과적인 방법은 "우리의 죄를 참회하고, 덕을 닦으며, 부처님의 이름을 외우는 것"이며, 그리하여 이 더러운 세상을 떠나 정토로 가는 것이었다.[94] 도작은 이것을 "정토에 다시 태어나는 길"(往生淨土)이라고 부르며 아미타불의 "타력"(他力)과 연관시켰다.[95] 정토교 불교를 비판하는 사람들에게 도작은 정토가 중생의 이익을 위해 부처님들이 가르친 방편적인 진리라고 말했다.[96] 도작은 또한 정토교의 가르침을 들은 사람들은 이미 전생에서 선근과 보리심을 닦았으므로, 이미 정토에 도달하는 데 필요한 공덕을 가지고 있다고 주장했다. 따라서 그의 견해에 따르면, 정토에 도달하는 데는 일정량의 공덕이 필요했다.[97]

샨다오(7세기)는 도작의 제자로, 고대 수도 장안에 살면서 궁정이 아닌 일반 대중에게 정토교를 전파하는 데 집중했다. 그는 많은 추종자를 두었고 스스로 그린 정토 관련 경전과 그림을 다수 배포했다고 한다.[98] 존스에 따르면 샨다오는 정토 전통의 진정한 창시자이다.[97] 존스는 "탄란과 도작이 필요한 개념적 토대를 제공하고 모범을 보였지만, 샨다오는 평범한 중생도 아미타불의 서원력에 의해 정토에 왕생할 수 있다는 점을 명확하고 완전하게 진술했기 때문"이라고 설명한다.[97]

샨다오는 대규모의 4권짜리 《관무량수경》 주석서를 저술했는데, 그는 이 경전이 평범한 사람들을 위해 설해졌다고 보았다(그는 이 경전의 등장인물인 비제희 부인과 자신을 예로 들었다).[99] 정토에 도달하려면 아미타불에 대한 깊고 진실한 믿음을 갖고, 정토에 다시 태어나려는 간절한 소망을 품고, 다섯 가지 형태의 종교적 수행을 실천해야 한다. 아미타불의 이름을 외우는 것이 주요 수행이며, 이는 정토 경전 암송, 아미타불에 대한 시각화 및 명상, 아미타불을 숭배하고 절하기, 아미타불을 찬탄하고 공양하는 보조 수행에 의해 뒷받침된다.[99] 이러한 수행은 정토에 태어나는 것뿐만 아니라 이생에서 명상적 몰입(삼매)과 아미타불의 현현으로 이어진다.[99] 샨다오는 이러한 보조 수행을 가르치는 한편, 아미타불의 이름을 열 번 외우는 것만으로도 정토에 왕생하기에 충분하다고 주장했다.[100]

존스는 아미타불의 이름을 소리 내어 외는 것을 주요 정토 수행으로 강조한 것은 샨다오였으며(그는 이를 '념(念)'이라는 용어와 연결시켰다), 이전 조사들은 이 측면에 집중하지 않았고 '념'을 다르게 해석했다고 지적한다.[101] 존스는 념(念)이라는 용어가 숙고하고 암송한다는 두 가지 의미를 모두 가질 수 있다고 지적한다.[102] 샨다오의 또 다른 중요한 교리적 발전은 아미타불의 서원력이 정토를 건설할 뿐만 아니라 가장 타락한 중생조차도 그곳에 다시 태어나게 한다는 생각이었다. 탄란과 같은 이전 조사들은 아미타불의 힘이 단지 중생들이 자신의 공덕과 보리심에 따라 다시 태어날 정토를 창조한다고만 보았다. 반면에 샨다오는 "아미타불의 서원력에 전적으로 의존하여" 누구나 극락에 왕생할 수 있으며, 이는 또한 모든 중생에게 아무리 타락했더라도 보신(報身)과 동일하게 나타난다고 썼다.[100]

샨다오의 제자 화이간(699년 사망) 또한 그 자체로 중요한 인물이었다. 존스에 따르면, 화이간의 변증적인 《정토에 대한 여러 의문을 설명하는 논문》(釋淨土群疑論, T.1960)은 "샨다오의 기본적인 틀에 매우 깊은 철학적 깊이를 더했다."[103] 이 논문은 부처의 힘이 개인의 부정적인 업을 어떻게 무효화하고 그들이 정토의 순수함을 보고 하위 등급의 중생들 가운데 다시 태어나도록 허용하는지 설명한다. 그는 더 엘리트적이고 높은 수준의 수행과 성취(그리고 그것들이 정토에서 더 높은 지위로 이어진다는 생각)를 거부하지 않으면서도, 《관무량수경》에서 설명된 것처럼 가장 타락한 사람조차도 최하 등급(왕생 형태)의 일부로 정토에 들어갈 것이라는 생각을 주장한다.[104]

화이간 시대에 쓰여진 또 다른 영향력 있는 텍스트는 《정토에 대한 10가지 의문에 대한 담론》(淨土十疑論, T.1961)이었다. 이 텍스트는 지의에게 귀속되었지만, 존스에 따르면 그가 저술한 것이 아니며 화이간의 생각뿐만 아니라 탄란과 도작의 영향도 드러낸다.[104]

중국에서 정토교 수행은 역사적으로 다른 불교 전통의 가르침과 수행과 통합될 수 있는 수행 또는 방법으로 여겨졌다. 따라서 많은 현대 학자들은 중국에 독립적인 정토교 "종파"나 "계파"(zōng 宗)가 존재하지 않았으며, 천태종, 율종, 선불교와 같은 다른 "종파"의 필수적인 부분으로 간주되고 수행되었다고 주장한다.[105][106][107][108]

찰스 B. 존스에 따르면, 정토는 전근대 중국 자료에서 "법문"(fǎmén 法門), 즉 수행의 길이나 방법으로 가장 자주 묘사되었다. zōng이라는 용어를 사용할 때, 그것은 제도를 지칭하는 것이 아니라 정토교 가르침의 "주요 원리"를 지칭했다.[11] 어떤 중국 불교도들은 정토교 수행을 주된 또는 유일한 수행으로 사용했을 수 있지만, 다른 사람들에게는 보조적인 방법일 수 있었다.[91]

정토교의 우주론, 구원론, 의례는 일반적으로 중국 불교, 특히 선불교의 일부였다. 독립적이고 자의식이 강한 중국 정토교 역사 "종파"에 대한 현대적 개념은 자체적인 종조와 가르침을 가지고 있으며, 선/정토교의 공존에 대한 연관된 개념은 일본 불교학 학자들의 연구와 중국 종조에 대한 일본 종파 분쟁의 지속적인 유산에 의해 영향을 받았다.[109] 실제로 정토교와 선/선불교 수행은 역사적으로 그리고 여전히 상호 호환되는 것으로 간주되며, 뚜렷한 구분이 이루어지지 않는다.[154] 중국 불교도들은 전통적으로 명상 수행과 아미타불의 이름을 암송하는 수행을 깨달음을 얻기 위한 보완적이고 심지어 유사한 방법으로 여겨왔다.[154] 이는 그들이 암송을 마음을 집중하고 생각을 정화하는 데 사용되는 명상 방법으로 보기 때문이다.[154] 중국 불교도들은 이 형태의 암송을 매우 효과적인 명상 수행 형태로 널리 간주한다.[154]

역사적으로 중국의 불교 스승들은 정토교와 선불교를 포함하여 다양한 불교 사상을 동시에 가르치면서, 그들 사이의 엄격한 종파적 구분을 강조하지 않으면서, 절충적인 접근 방식을 취했다. 예를 들어, 담란과 같은 저명한 승려들은 정토교와 관련 없는 경전에 대한 주석을 쓴 것으로 기록되어 있으며, 그들이 정토교를 불교의 독립적인 "종파"로 옹호했다는 증거는 거의 없다.[107][108] 또 다른 예는 한산덕청과 그의 동시대인들 중 많은 사람들이 선불교와 정토교의 이중 수행을 옹호하여, 자기 실현을 달성하기 위해 마음을 정화하기 위해 아미타불을 염원하는 것을 옹호했다는 것이다.[110]

이 널리 알려진 세 명의 조사 (담란, 도작, 선도) 외에도 많은 다른 중요한 중국 정토교의 고승들이 있었다. 후대의 인물들은 성장하는 선종 불교의 비판에 맞서 정토교를 옹호하고 새로운 불교 환경에서 정토교의 위치를 재정립해야 했다.[111]

이와 관련하여 중요한 인물 중 한 명은 인도를 방문한 것으로 알려진 승려 츠민(慈愍 慧日, c. 680–74)이었다. 츠민은 우리에게 필요한 것은 명상 수행이라고 주장하는 선사들의 비판으로부터 정토교를 옹호했다.[116]

츠민의 주요 논쟁점은 그의 저서인 『략제경론염불법문왕생정토집(略諸經論念佛法門往生淨土集)』에 나타나 있다. 츠민에게 있어 선사들은 자신의 좁은 명상 집중에만 치우쳐서 모든 불교의 가르침과 경전을 부정하며 깨달음을 주장하는 오만한 미각성자들이었다.[111] 이와 대조적으로 츠민은 "염불, 경전 암송, 보살 호칭, 채식주의"를 정토교 수행의 기본 구조로 권했다.[111]

정토교와 선종의 논쟁에서 또 다른 핵심 인물은 페이시(飛錫, 8세기)였다. 그의 저서인 『염불삼매보왕론(念佛三昧寶王論)』은 츠민보다 선종의 관점을 더 수용하고 있다. 그는 법화경의 불경멸보살품(모든 중생을 미래의 부처로 보고 그 누구도 폄하하지 않아야 한다는 태도를 담고 있는)을 인용하여 선종에 대한 보다 우호적인 태도를 이끌어내는 화해적인 문헌으로 삼았다.[112] 페이시는 또한 고전적인 화엄사상의 이사(理事)의 가르침을 사용하여 정토교 염불 수행과 선종의 무심 교리의 통일성을 주장하려고 시도했다.[113] 페이시의 방법은 "염불의 마음을 사용하여 무생의 통찰에 기반한 인내심으로 들어가는 것"을 포함했다. 이 방법은 또한 부처의 힘에 기초하며, 그 힘은 정토교 수행자가 궁극적인 이치의 영역으로 들어갈 수 있게 해준다.[114]

후대의 인물로는 파조(820년경 사망)가 있었는데, 그는 황실에서 정토교의 인기를 높이는 데 영향을 미쳤다. 파조는 "아미타불께 귀의합니다" (나-모 아-미-투오 포, "아미타불께의 숭배[혹은 경배]")라는 중국 고전 염불을 표준화한 것으로 알려져 있는데, 이는 "염불"로 알려지게 되었다.[115]

일본의 신란과 호넨의 정토교와는 달리, 중국 불교의 정토 수행은 결코 배타적이지 않았으며, 종종 다른 불교 수행법과 함께 행해졌다. 영명 연수(904–975)는 선불교와 정토 수행의 통일성을 가르친 많은 인물 중 한 명이다. 연수에게 정토와 선은 모두 동일한 목표, 즉 순수한 마음을 위해 작용하는데, 정토는 순수한 마음과 같기 때문이다 (『유마경』에서 언급). 또한 연수에게 두 방법 모두 자아 집착을 끊는 방법일 뿐인데, 정토에서의 자력 포기는 무아에 대한 불교의 가르침과 다름없기 때문이다.[116]

송나라 시대에 천태종 승려들은 중국에서 정토 수행을 전파하는 데 중추적인 역할을 했다. 존스는 성창(959–1020), 자운 존식(964–1032), 지리와 같은 천태종 승려들이 청정 행위와 염불을 위한 결사를 창설하는 데 중요한 역할을 했다고 언급한다."[117] 실제로 존스에 따르면, "많은 정토 사상이 송나라 시대에 천태종 내에서 발전했다."[117] 송나라 시대의 또 다른 중요한 인물은 참란 원조(1048-1116)였다. 원래 율종의 남산 계통의 스승이었던 원조는 나중에 정토교로 개종하여 정토의 길을 굳게 옹호했다. 그는 또한 지의와 선도와 같은 이전 저자들의 저술을 참고하여 관경에 대한 주석을 썼다.[81]

선, 정토, 교리 학습 (천태종과 화엄종과 같은 종파와 관련됨)의 보다 포괄적인 융합이 명나라와 청나라 시대에 널리 퍼졌는데, 특히 윈치 주훙 (1535–1615)의 작품을 통해서였다.[116] 그는 원굉도(1568–1610)와 함께 명나라 시대의 가장 영향력 있는 인물 중 한 명이었다.[118] 구익 지욱(1599–1655)은 정토교의 구원론과 계율을 모두 포함하는 다양한 주제에 대해 저술한 또 다른 중요한 정토 지도자였다.[119]

또 다른 중요한 후기 정토 작가로는 원나라 승려 천여 유칙 (1286?–1354)이 있었는데, 그는 정토 수행에 대한 의문을 제기하며 이원론적이라고 주장하는 회의적인 선 승려와의 대화를 담은 『정토 혹문』(淨土或問, T.1972)을 저술했다.[120] 천여는 악인이 죽을 때 정토에 도달할 수 있다는 주장을 옹호했는데, 이는 죽을 때 사람의 집중력이 매우 강해지고, 이 특별한 시

3. 3. 한국 정토교

신라의 삼국통일 이후 남북국 시대부터 주로 민중의 지지를 받은 불교의 한 종파이다.[272]

다른 5교 종파들과 달리 정토교는 아미타불에 귀의한다는 뜻의 "나무아미타불(南無阿彌陀佛)"을 외우는 염불만으로 죽은 후 서방정토(西方淨土), 즉 극락세계(極樂世界)에 갈 수 있다고 주장한다.[272] 무지하고 억압받는 하층 사회에서 환영받은 정토교는 현세에 만족하는 것이 아니라 현세를 고해(苦海)라 여기고, 내세(來世)인 극락에 왕생(往生)하는 것을 소원한다.[272] 이리하여 많은 민중이 현세를 등지고 입산하였으며, 육신으로 하늘을 날아 서방정토로 왕생한다는 설화가 많이 전해졌다.[272]

한국 불교에서 정토교가 유행한 것은 신라의 사회적 모순에서 비롯된 것으로, 원효가 주창하였다.[272]

정토 사상은 통일 신라 시대(668–935)에 중국에서 한국 불교로 전파되었다. 이 과정에서 가장 영향력 있는 인물은 염불 수행을 널리 보급하고 정토 불교에 관한 10편의 글을 쓴 원효(617–686)였으며, 여기에는 정토 경전에 대한 주석도 포함되었다.[132][133][134] 원효와 같은 한국 정토 수행자들은 별도의 불교 종파를 세우려 하지 않았으며, 대신 정토 수행을 대승 불교의 더 큰 전통의 일부로 여겼다.[133]

원효는 『무량수경』 주석에서 정토에 태어나는 것은 자신의 힘에 의존하기보다는 부처의 자비력(타력)에 의존함으로써 얻을 수 있다고 강조했다.[134] 선도와 마찬가지로 원효는 지위에 있는 보살뿐만 아니라 모든 중생도 부처의 힘에 의지하여 정토에 태어날 수 있다고 주장했다.[134]

원효는 정토 관련 저술에서 염불 수행의 으뜸가는 수행은 보리심을 가지고 참회하고 진실한 마음(지심)으로 하는 것이라고 주장한다. 그의 『무량수경종요』에서 원효는 정토에 태어나는 주요 원인이 보리심이라고 주장한다.[133]

원효의 정토 사상은 지의, 담란의 저술과 중국의 유가행파 및 여래장 사상을 포함한 수많은 대승 경전에 기초하고 있다. 법위, 현일, 의적, 경흥과 같은 후대 신라 시대의 정토 작가들은 모두 원효의 종합적인 방법을 따랐다.[133] 원광 (c. 540–640)에게서 비롯된 황룡사(皇龍寺)에 기반을 둔 정토 수행 계보가 있었을 수도 있으며, 그는 혜원의 제자였을 수도 있다. 그러나 그의 저술은 모두 유실되었다.[133] 자장 역시 한국 정토에 중요한 인물이었을 수 있지만, 그의 저술(『아미타경』에 대한 두 개의 주석 포함) 또한 유실되었다. 따라서 초기 한국 정토 사상은 원효의 저술에서 찾을 수 있으며, 그의 저술은 이후의 모든 한국 정토 관련 저술에 영향을 미쳤다.[133]

한국 정토 사상의 또 다른 중요한 인물은 화엄의 창시자인 의상 (625–702)이었으며, 그는 『아미타경 의기』(阿彌陀經義記)라는 아미타경 주석을 썼다.[133] 정토 수행은 천태종의 중요한 부분이기도 했다.

3. 4. 일본 정토교

일본 정토교 전통은 중국 정토교에서 파생되었지만, 그 철학은 인도 불교에 기원을 두고 있다.[135] 정토교는 고대 인도의 카슈미르 지역에서 시작되었으며, 이곳에서 더 짧고 긴 《무량수경》이 만들어진 후 중앙 아시아를 거쳐 중국으로 전파되었다.[135] 중국 정토교의 가르침은 루산, 지우장에서 일본, 베트남, 한국으로 전파되어 각자의 독특한 방식으로 발전했다.[135] 정토 수행은 7세기부터 일본에 존재했다.[136] 나라 시대 (710–794)에는 여러 승려들이 염불(일본어: )을 가르치고 정토 수행에 대해 저술했다. 여기에는 산론 (중도) 학파의 치코 (709–770 또는 781)와 호소 (유가) 학파의 젠주 (723–797)가 포함되었다. 치코의 저술은 삼매를 얻는 것을 주요 목표로 하지만, 정토에 환생하는 것도 목표로 구두 및 시각화된 염불을 가르쳤다.[136]

일본 불교의 가장 중요한 종파들은 12세기와 14세기에 발전했다. 이들은 창시 승려들이 모두 원래 천태종에서 수련했기 때문에 천태종의 절충적인 가르침의 영향을 많이 받았다.[137] 이 종파는 사이초 (767–822)가 창시했으며, 그는 중국에서 지의가 가르친 염불 방법을 포함하여 중국의 천태종을 연구했다.[136]

헤이안 시대 동안 일본 정토교는 히에이 산 단지를 비롯한 천태종 사찰에서 계속 발전했다. 초기 천태종 인물 중 한 명인 엔닌은 중국에서 염불 수행을 가져온 것으로 알려져 있으며, 이는 일본의 후기 정토교 운동의 기초가 되었다.[138] 젠유 (913–990)와 센칸 (918–983)과 같은 천태종 승려들이 처음으로 독특한 일본식 정토 불교 담론을 개발하고 각각 《아미타 신주기》와 《주간 홋신키》를 저술했다.[139]

일본 정토교의 또 다른 중요한 초기 인물은 겐신 (942–1017)이었으며, 그는 정토 수행을 장려하고 아미타불 시각화와 염불을 가르치는 《왕생요집》을 저술하여 후기 일본 정토교 저술가들에게 큰 영향을 미친 천태종 승려였다. 겐신은 우리가 말법 시대에 들어섰기 때문에, 쉬운 염불 수행이 현재 가장 효과적이라고 주장했다. 그러나 그는 후기 일본 정토교 불교도들처럼 오직 염불만을 수행해야 한다고 주장하지 않았으며, 대신 염불 수행은 다른 수행으로 보충되어야 한다고 믿었다.[140]

정토 수행은 또한 다른 일본 불교 종파에서도 계속 발전했다. 산론 학파의 에이칸 (1033–1111)과 친카이 (c. 1091–1152), 그리고 진언종의 가쿠반 (1095–1143)과 같은 인물들은 모두 자신만의 정토 염불 기반 수행을 장려했다.[141]

이러한 공식적인 승려 인물들 외에도, 시골을 돌아다니며 정토 수행에 대해 설법하는 방랑 성직자들도 있었다. 공식 사찰의 권위 밖에서 수행하는 이러한 설교자들은 "히지리"라고 불렸다. 일부는 정식으로 서품을 받았지만, 다른 이들은 스스로 서품을 받았거나 전혀 서품을 받지 않았다.[136] 아마도 가장 잘 알려진 인물은 구야 (903–972)였는데, 그는 아미타불의 형상을 가지고 다니며 염불을 노래하는 것으로 알려졌다. 그는 주로 서민들에게 봉사하며 염불을 가르치고, 죽은 자를 매장하고, 우물과 다리를 만들고, 궁핍한 사람들을 돕는 등 다른 서비스를 제공하며 전국을 돌아다녔다. 그는 또한 관음에 헌신했다.[142][136]

정토 수행은 또한 서민들과 재가 신자들 사이에서도 퍼졌는데, 특히 임종 의식과 정토에 환생한 사람들의 이야기 모음집인 자쿠신 (c. 985)의 《일본왕생극락기》의 인기가 높아지면서 더욱 그러했다.[136]

일본 정토교의 가르침은 결국 독립적인 정토 종파의 형성을 이끌었는데, 이는 정토종, , 융통염불종, 그리고 시종에서 볼 수 있다.[143] 이 새로운 정토교 종파들은 가마쿠라 시대 (1185–1333)에 창립된 새로운 불교 종파의 물결의 일부였으며, 각각은 특히 천태 불교의 복잡한 의식과 수행보다 하나의 단순한 수행에 초점을 맞추어 독점적으로 이를 장려하는 경향이 있었다.[136] 이러한 새로운 초점은 이들 종파가 서민들 사이에서 더 폭넓은 지지 기반에 어필할 수 있게 했다.[144]

이들 중 첫 번째는 작은 융통염불종 종파였으며, 천태 승려 료닌 (1072–1132)이 창시했다. 그는 염불을 외우는 것을 주요 수행으로 하는 것만으로도 모든 덕을 완성하는 데 필요한 전부라고 가르쳤다. 그는 상호 연관성에 대한 화엄 사상의 영향을 받았으며, 염불을 외는 것은 자신뿐만 아니라 주변 모든 사람에게도 영향을 미친다고 여겼다. 그의 공동체에서 수행자들은 등록부에 서명하고 하루에 특정 수의 염불을 암송할 것을 서약했다. 그들은 또한 공동 암송 세션을 열었으며 모든 구성원이 그들의 암송의 집단적 이점을 받는다고 믿었다.[145]

호넨 (1133–1212)은 겐신의 영향을 받은 덴다이 승려로, 처음에 히에이 산에서 료닌의 후계자 밑에서 수행했다. 그의 노력으로 새로운 독립적인 불교 종파(정토종)가 설립되었으며, 이 종파는 염불() 수행에만 전념했다.[146][144] 선도(善導)의 저술에 영향을 받은 호넨은 정토에 도달하기 위해서는 아미타불의 이름을 입으로 외우는 것만으로 충분하다고 주장했다.[144] 명상, 의례 수행, 불상 시각화, 경전 연구 또는 다른 수행은 필요하지 않았다. 믿음과 기쁨으로 그 이름을 외우기만 하면 되었다. 따라서 호넨의 교리는 다른 모든 수행보다 단순한 염불 암송을 선호했다. 실제로 그는 이 말법 시대에는 다른 모든 수행이 염불보다 열등하다고 주장했다.[144]

그러나 호넨은 덴다이 계율을 철저히 지켰고, 의례를 계속 수행하고 경전을 연구한 것으로 알려져 있다. 따라서 그는 다른 모든 수행을 완전히 버려야 한다고 가르치지 않았고, 단지 염불이 최고이며 염불만이 깨달음에 이를 수 있다고 가르쳤다. 그리고 그는 (선도가 염불에 보조적인 것으로 가르친) 다른 수행들이 염불 수행을 풍요롭게 할 수 있다고 주장했다.[144]

호넨에 따르면, 가장 비윤리적이거나 낮은 사람들(어부, 매춘부 등)조차도 단순히 ''나무 아미타불''을 외우는 것만으로 구원받을 수 있었다. 마찬가지로, 죽음에 임박한 의례에 대한 비용을 지불하거나 마지막 날을 특정 방식으로 준비하는 것에 대해 걱정할 필요가 없었다. 단순히 지금 염불을 외우는 것만으로 언제 죽음이 닥치든 구원받을 수 있었다.[144] 이러한 단순한 가르침은 일본에서, 특히 일반 사람들 사이에서 매우 인기를 얻었다.[147] 호넨의 가르침은 단일한 단순한 수행에 의존했기 때문에, 기본적인 불교 윤리와 보리심을 소홀히 한다는 비판을 받았다. 특히 묘에가 쓴 비판이 유명하다.[148] 호넨은 다른 형태의 불교에 대한 비판에 신중했지만, 그의 제자 중 일부는 그렇지 않았다. 호넨의 제자 중 일부와 황실 후궁에 대한 소문이 관련된 스캔들로 인해 호넨은 유배되었고 그의 제자 중 일부는 박해를 받았다.[148][144]

호넨의 사후, 그의 저술의 많은 부분이 덴다이 종파의 승병에 의해 파괴되었고, 그들은 그의 묘소도 파괴했다. 국가 또한 그의 가르침을 억압하려 하여 그의 많은 제자들을 수도에서 멀리 보냈고, 이것이 일본 전역으로 전통이 퍼지는 데 기여했을 수 있다.[144] 또한 호넨의 추종자들 사이에서는 두 가지 다른 교리적 입장, 즉 일념(日念, )과 다념(多念, )의 문제에 대한 논쟁이 있었다. 일념은 염불을 단 한 번만 외우면 구원받는다고 주장했고, 다념은 가능한 한 많은 염불을 외워야 한다고 주장했다. 존스에 따르면, 호넨은 일반적으로 지속적인 수행을 주장하며 다념의 입장을 취했지만, 일념의 입장 역시 일부 경전적 지지를 받았다. 따라서 그의 사후에도 논쟁은 계속되었다.[144]

초기에는 정토교가 덴다이 종파의 한 분파(''하'') 또는 하위 종파였지만, 14세기 이후 독립적인 전통으로 발전하여 느슨한 가문의 집단과 더 유사하게 되었다.[144] 특히 중요한 사건은 벤초 (1162–1238)에 의한 칭제 분파의 창설과 이후 정토교 승려들을 위한 공식적인 훈련 프로그램을 설립하기 위한 쇼게이 (1341–1420)의 노력이다. 이것은 그들이 더 이상 다른 전통의 수도원을 연구할 필요가 없다는 것을 의미했다. 정토교의 다른 주요 계보는 세이잔 (서산) 분파로, 쇼쿠 (1177–1247)에 의해 창시되었다.[144]

호넨의 사후, 그의 제자 중 한 명인 신란(1173–1262)은 또 다른 새로운 정토 종파인 (진실한 정토, 신불교라고도 함)을 창시했으며, 이는 결국 일본에서 가장 큰 불교 종파 중 하나로 성장하게 된다.[149] 신란은 스스로 텐다이 종파의 엄격한 수행에 적합하지 않다고 생각했던 텐다이 승려였으며, 호넨의 제자가 되었다.[149]

스승과 함께 유배되고 파문된 후, 신란은 결혼하여 1211년 국가로부터 사면을 받은 후에도 평신도로 남았다. 그 후 그는 가족과 함께 간토 지역으로 이주했다. 이때 그는 염불 외 다른 모든 불교적 방법의 수행이 무익하다는 것을 깨닫고 아미타불의 힘에 완전히 의탁했다.[149] 신란은 정토 사상과 수행에 관한 몇 가지 중요한 저술을 남겼는데, 주로 ''교행신증''과 ''탄니쇼''로, 이는 우리 자신을 아미타불에게 완전히 포기하거나 의탁(일. ''신진'')하는 것의 중요성을 논하고 있다.[150]

신란에게 있어서 이 신진, 즉 믿음 또는 의탁은 그의 가르침의 중심이 되었으며, "깊은 회심의 경험이자 환생을 보장하는 바로 그 수단"이었다.[149] 신란에게 있어서 모든 종교적 노력은 아미타불의 힘과 서원에 대한 불신에서 비롯되었으며, 이것이 실제로 불도에 이르는 유일한 것이었다. 따라서 자신의 노력이 무익하다는 것을 깨닫고 아미타불에게 완전히 의탁해야 했다. 이러한 완전한 믿음은 염불로 표현된다. 만약 누군가 신진을 개발하지 못했다면, 염불은 최소한 아미타불로부터의 구원을 필요로 한다는 것을 상기시켜주는 역할을 하며, 신진을 개발했다면 감사의 표현이 된다.[149] 이러한 의탁은 아미타불의 은총, 우리 자신의 본성, 불성으로부터 오는 완전한 포기이다. 이것이 바로 자아 중심적인 "자력"()과 자아와 노력에 대한 모든 개념을 넘어선 아미타불의 진정한 "타력"(일. )이다. 따라서 신란에 따르면 타력은 우리 외부에 있는 것이 아니라 우리의 불성으로 내재되어 있다.[149]

신란이 승려가 아니었다는 사실은 그와 그의 추종자들이 종종 사찰이 아닌 개인 집을 포함한 다양한 장소에서 만났다는 것을 의미하며, 그들은 이를 도장으로 지정할 수 있었다. 이러한 재가 신자 단체 또는 회중()은 또한 자체 지도자를 선택하고 함께 염불을 수행하기 위해 만났다. "자체 수행과 조직을 관리하는 재가 신자들의 독립적인 회중의 발전은 종교 단체와 귀족들이 전통적으로 행사해온 통제를 약화시켰으며, 이는 일본 불교 전체에 새로운, 더 민주적인 구조를 나타냈다."[149]

그의 사후, 신란의 공동체는 독립적인 회중으로 남아 있었고, 현재 ""로 알려진 전통은 시간이 지남에 따라 천천히 발전했다. 신란의 아들과 가족, 특히 그의 손자 가쿠뇨(1270–1351)와 증손자 존카쿠(1290–1373)는 신란의 무덤이 있던 자리에 세워진 혼간지 사찰을 중심으로 한 전통의 영향력 있는 관리자가 되었다.[149] 설법과 포교는 이 전통의 중요한 부분이었으며, 남성과 여성(또한 지도자 역할을 부여받음) 사이에 일종의 평등이 있었다. 렌뇨(1415–1499)는 신불교 역사에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명이었다. 그는 혼간지의 8대 주지였으며 신불교의 회원 확산과 통일을 이끌었다. 그는 또한 이 전통의 교리를 명확히 하는 새로운 텍스트를 저술했다.[149]

또 다른 소규모 정토교 종파인 시종(時宗)은 잇펜(1239–1289)에 의해 창시되었다. 잇펜은 호넨, 그리고 선불교와 진언종의 영향을 받았다.[151][152] 그는 여러 추종자들과 함께 일본 전역을 떠돌아다니며 염불을 가르쳤다. 잇펜은 구원을 위해서는 믿음조차 필요 없고, 염불을 실제로 외는 행위만으로 충분하다고 가르쳤다. 이는 그가 담란과 마찬가지로 아미타불의 이름만으로도 그의 모든 실체를 담고 있다고 생각했기 때문이다. 아미타불은 그의 존재, 즉 그의 법신(Dharmakāya)이 모든 곳에 편재해 있기 때문에, 그 이름 안에 완전히 존재했다. 따라서 염불을 외는 것은 사람의 마음을 아미타불과 불이(不二)로 만들었다.[152] 이러한 이유로, 믿음을 일으킬 필요가 없었다. 믿음은 부처로부터의 선물이었지만, 우리 스스로 만들어낼 수 있는 것이 아니었기 때문에 (이는 일종의 자력(自力)이었기 때문) 우리는 그것에 대해 걱정할 필요가 없었다.[152] 잇펜의 가르침은 매우 인기가 있었고, 그의 종파는 그의 사후 2세기 동안 정토교에서 지배적인 종파였지만, 그 후 쇠퇴했다.[152]

오늘날 일본에서 정토교는 불교 신자의 거의 40%를 차지하며 사찰의 수가 선종 다음으로 가장 많다.[153] 일본에서는 종파 간에 강력한 제도적 경계가 존재하여 일본 정토교를 일본 선종과 명확하게 구분한다.[154] 이에 대한 한 가지 주목할 만한 예외는 17세기에 중국 승려 은원()에 의해 일본에서 창시된 황벽종에서 발견된다. 황벽종은 염불을 통한 아미타불에 대한 마음챙김과 정토 경전의 암송과 같은 많은 중국적 특징을 유지하고 있다.[155]

불교에 대한 믿음을 강조하는 일본 정토교 전통을 접하면서 많은 서양인들은 이 전통과 개신교 사이에 외면적인 유사성을 발견했다. 이로 인해 많은 서양 작가들이 이 전통들 간의 가능한 연관성에 대해 추측하게 되었다.[156] 그러나 현재 우주론, 내부 가정, 근본적인 교리와 수행에는 많은 차이점이 있는 것으로 알려져 있다.[156]

7세기 전반에 정토교(정토 사상)가 전해져, 아미타불의 조상이 활발해진다. 나라 시대에는 지광과 예광이 정토교를 신봉하여, 남도계의 정토교의 토대가 만들어졌다[252]。

비에이 산에서는 천태종의 사종 삼매 중 하나인 상행 삼매에 기초한 염불이 퍼져, 여러 절의 상행 삼매당을 중심으로 염불중들이 모여 정업을 닦게 되었다[252]。귀족들 사이에서도 정토교의 신봉자가 나타나, 정토 신앙에 기초한 조상이나 조상이 이루어졌다[252]。임종에 왕생을 기다리는 풍조도 이 시대에 퍼졌다[252]。구야나 료닌의 융통 염불 등으로 인해, 더욱 일반 민중에게 정토교가 퍼지기 시작했다[252]。

헤이안 시대의 저명한 정토교가로, 남도 계열에는 쇼카이, 에이칸, 지쓰한, 쥬요, 친카이가 있으며, 비에이 산 계열에는 료겐, 겐신, 쇼한이 있지만, 그들은 모두 근본으로 삼는 종이 정토교와는 별도로 있으며, 그 곁에서 정토교를 신앙한다는 입장이었다[252]。

헤이안 말기부터 가마쿠라 시대에 이르러, 그전까지 귀족을 대상으로 했던 불교에서 무사 계급·일반 서민을 대상으로 하는 신앙 사상의 변혁이 일어난다.

또한 가마쿠라 시대가 되면서, 그전까지 귀족에 의한 통치에서 무가에 의한 통치로 정권이 옮겨가면서 정치·경제·사회의 극적인 구조 변화와 발전을 이루게 된다.

말법 사상·불교의 변혁·사회 구조의 변화 등의 기운과 연동하여 정토교는 비약적인 성장을 이룬다. 이 정토 사상의 전개를 "일본 불교의 정화"라고 평가하는 의견도 있는 반면, 진언종 계통의 연구자인 와타나베 테루히로와 같이, 말세적인 세정에서 생겨난 새로운 종교에 불과하다고 부정적으로 보는 의견도 있다[267]。

;호넨 (겐쿠)

: 호넨(호넨보 겐쿠, 1133년-1212년)은 '''정토종'''의 개조로 여겨진다. 1198년에 을 저술하여, "전수염불"을 제창한다.

: 1145년에 히에이 산에 오른다. 1175년에 젠도 (중국 정토교)의 에 의해 "전수염불"로 나아가, 히에이 산을 내려와 히가시야마 깃스이에 살면서 깃스이 교단을 형성하여, "전수염불"의 가르침을 널리 퍼뜨린다.(1175년이, 종지로서의 정토종의 입종 개종의 해로 여겨진다.)

: 호넨이 제창한 "전수염불"은, 정토 왕생을 위한 수단 중 하나로 여겨졌던 "관상염불"을 부정하고, "칭명염불"만을 인정한 것이다. "나무아미타불"이라고 칭함으로써, 귀천과 남녀의 구별 없이 서방 극락 정토로 왕생할 수 있다고 설파하며, 왕생은 임종 시에 결정된다고 했다.

: 또한 에서, 올바르게 왕생 정토를 밝히는 가르침을 (조위 강승가역), (유송 걤량야사역), (요진 구마라집역)의 3경전을 "정토 삼부경"으로 하고, 천친의 을 더하여 "삼경 일론"으로 한다.

겐쿠의 문류에는, 벤초의 친제이류, 쇼쿠의 서산류, 류칸의 다념의, 초사이의 제행본원의, 코사이의 일념의의 5류가 있으며, 여기에 신란의 진종을 더하여 육류로 한다[252]。겐쿠 문하의 정토교에 15류를 꼽기도 한다[252]。

:

;신란

: 신란(1173년-1262년)은, 호넨의 제자 중 한 사람. 등을 저술하여 호넨의 가르침을 계승 발전시켜, 후에 '''정토진종'''의 종조로 여겨진다.[268]

: 1181년에 히에이 산에 오른다.

: 1201년에는 수행만으로는 민중을 구제할 수 없다고 수행 불교와 결별하고, 히에이 산을 내려온다. 그리고 호넨의 깃스이 교단에 입문하여, 제자가 된다. 염불 정지에 의해 유죄로 처해지고, 승적 박탈 후에는 호넨의 조언에 따라, 평생 비승 비속의 입장을 관철했다. 사면 후에는 도고쿠 (관동)를 중심으로 20년에 걸친 포교 생활을 보내고, 염불의 가르침을 더욱 심화시킨다. 교토로 돌아온 후에는 저술 활동에 전념하여, 1247년에 을 저술, 수많은 경전·논석을 인용·해석하여, "교"·"행"·"신"·"증"의 사법을 드러낸다. 아미타불의 작용에 의해 일어난 "진실 신심"을 받음을 인으로 하여, 어떠한 자라도 현생에 정토 왕생이 약속되는 "정정취"에 머물며 반드시 멸도에 이르게 된다고 설한다.

: 종지로서의 정토진종이 성립되는 것은 사후의 일이다.

:

;잇펜

: 잇펜(1239년-1289년)은 '''지종'''의 개조로 여겨진다. 1251년에 다자이후에 가서, 호넨의 손제자인 정토종의 쇼다쓰(1203년-1279년)에게 사사했다. 그 후에는 여러 나라를 편력하며, 기이의 구마노 혼구 쇼조덴에서 구마노 곤겐으로부터 계시를 얻어 깨달음을 열고, 지종을 개종한 것으로 여겨진다. 그 계시란, 아득한 옛날의 법장비구의 서원에 의해 중생은 구제받고 있으므로, "나무아미타불"의 각 호를 쓴 쪽지를 민중에게 나눠주고(부산), 민중에게 이미 구제받고 있다는 것을 알려주는 것이었다. 아미타불의 절대성은 "믿음"조차도 필요 없으며, 염불을 칭하는 것만으로 극락 왕생할 수 있다고 설했다. 만년에는 춤 염불을 시작한다.

헤이안 시대 후기부터 가마쿠라 시대에 걸쳐 일어난 융통염불종·정토종·정토진종·지종은, 그 후 각각 발달을 이루어, 일본 불교에서의 일대 계통을 형성하여 현재에 이른다.

;렌뇨

:본원사는 친란의 증손인 가쿠뇨 (1270년 - 1351년)가 친란의 묘당을 사찰화(오타니 혼간지)하면서 본원사 교단이 성립한다. 그 후 쇠퇴하여 덴다이 종의 쇼렌인의 말사가 되었지만, 무로마치 시대에 혼간지 제8세 렌뇨 (1415년 - 1499년)에 의해 재흥된다.

:간쇼 6년(1465년)에 엔랴쿠지 서탑의 승려들에 의해 오타니 혼간지는 파각된다.

:분메이 3년에 호쿠리쿠의 요시자키로 가서 요시자키 고보를 건립한다. 원래 호쿠리쿠 지방은 잇코와 이펜의 영향을 받은 지역이었으며, 급속도로 교단이 확대되어 갔다.

:신도는 라고도 불리지만, 타 종교로부터 라고 불리는 강대한 신도 집단을 형성했다. 는 "오로지"라고도 읽으며, "오로지 아미타불의 구제를 믿는다"는 의미를 갖는다. 그야말로 오로지 "나무아미타불"을 계속 외치는 모습에서 전수 염불을 중심으로 하는 것으로 전체를 파악하기 쉽지만, 실제로는 수험도의 수행자나 밀교 등의 승려가 정토진종으로 개종하여 혼간지 교단의 승려가 나타난다. 일부에서는 그들에 의해 정토진종과 타 종교의 교의가 복잡하게 혼합되어 정토진종의 교의에는 없는 "주술"이나 "기원" 등의 민간 신앙이 행해지게 된다. 따라서 반드시 전수라고 말할 수 없는 상태가 되어 간다. 이에 대해 렌뇨는 재삼에 걸쳐 등을 이용하여 염불을 권하지만, 분메이 7년(1475년) 요시자키를 퇴거하여 야마시나로 옮긴다.

:렌뇨의 요시자키 퇴거 후에도 진종 몬토의 단결력은 대단하여, 구래의 수호 다이묘의 세력은 현저하게 깎였다. 그중에서도 가가 잇코 잇키 등의 잇코 잇키는 유명하다. 이 때문에 많은 수호 다이묘는 타협하여 공존의 길을 선택한다.

;겐뇨·교뇨 이후

:전국 시대, 잇코슈 세력은 오다 노부나가나 우에스기 겐신 등과 격렬한 전투를 벌였다(자세한 내용은 이시야마 전투, 엣추 잇코 잇키 참조).

:그 후 도요토미 히데요시의 개입에 의한 종주 계승 문제를 기인으로 하여, 도쿠가와 이에야스에 의해 혼간지 교단은 동서로 분립하지만, 일본 최대 종파가 되어 현재에 이른다(자세한 내용은 혼간지의 역사 참조).

4. 주요 경전 및 논서

일본 정토교에서는 불설무량수경(강승개 역), 불설관무량수경(강량야사 역), 불설아미타경(구마라집 역)을 "정토 삼부경"이라고 통칭한다.

그 외 경전으로는 법화경 제23 약왕보살본사품이 있다. 이 경전에 따르면, 약왕보살본사품을 잘 이해하고 수행하면 아미타여래 곁으로 태어날 수 있다고 쓰여 있다.

5. 주요 사상

중국 불교에서는 동진시대(東晋時代: 317~420) 혜원(335~417)이 백련사(白蓮社)라는 염불결사(念佛結社)를 조직하면서 교단적인 움직임이 시작되었다.[269][271] 담란(476~542)은 구칭염불(口稱念佛)을 중심으로 정토교를 조직화하고, 《정토론》을 주석한 《정토론주(淨土論註)》를 저술하여 범부(凡夫)의 왕생(往生)은 타력(他力)에 의해야 한다고 주장하며 정토교 교리의 기초를 확립했다.[269][271] 또한 《관무량수경(觀無量壽經)》의 염불관(念佛觀)을 칭명염불(稱名念佛)로 발전시켰다.[269]

담란의 사상은 도작(562~645)에게 계승되어 정토교 근본 성전(根本聖典)인 《안락집(安樂集)》을 낳았다.[269] 도작은 불교를 성도(聖道)와 정토(淨土)로 나누고, 말법오탁(末法五濁)의 세상에서는 아미타불에 귀의하여 정토왕생을 기원하는 정토교가 유일한 길이라고 주장했다.[271]

선도(613~681)는 정토교를 대성시키고 염불을 서민들에게 전파했으며, 도작의 가르침을 따라 《관무량수경소(觀無量壽經疏)》를 저술하여 정토교를 일반 서민층에 깊이 침투시켰다.[269][271] 자민삼장 혜일(680~748)은 선종과 정토교의 가르침이 일치한다는 선정일치(禪淨一致)의 입장에 선 선정토교(禪淨土敎)를 주창했다.[269]

중국 정토교에는 혜원류(慧遠流), 선도류(善導流), 자민류(慈愍流)의 세 파가 존재한다.[269] 담란은 불교 수행의 길을 난행도(難行道)와 이행도(易行道)로 구분했는데, 이 중 이행도가 정토교의 주류를 이루었다.[269] 선도는 일체행(一切行)을 정행(正行)과 잡행(雜行)으로 나누고, 일심전념(一心專念)하여 미타(彌陀)의 명호(名號)를 염(念)하는 것을 정행(正行)으로, 그 밖의 제행(諸行)을 잡행(雜行)으로 규정하여 정행만이 왕생(往生)의 근본도(根本道)임을 강조했다.[269] 미타의 명호를 외움으로써 극락에 왕생할 수 있다는 일행전념(一行專念)의 순수한 신앙 입장은 당나라 시대까지였으며, 송나라 시대 이후에는 선정쌍수(禪淨雙修: 선정과 염불을 함께 행함)의 입장을 취하게 되었다.[269]

한국에서는 신라 삼국통일 이후 남북국 시대부터 정토교가 민중의 지지를 받았다.[272] "나무아미타불(南無阿彌陀佛)" 염불만으로 극락세계(極樂世界)에 갈 수 있다는 믿음은 현세를 고해(苦海)로 여기고 내세(來世) 극락왕생을 소원하는 민중들에게 환영받았다.[272] 원효는 한국 불교에서 정토교를 유행시킨 대표적인 인물이다.[272]

정토 수행은 아미타불의 정토에 다시 태어나게 하여 불퇴전의 보살 단계에 이르게 한다고 여겨진다. 이 정토는 삼계(三界) 바깥의 중간 기착지 또는 여관(旅館)으로 묘사되며, 고통 없이 보살도를 수행할 수 있는 곳이다.[223] 정토교 저술가들은 현세에서 불상념 삼매, 마음 정화, 나쁜 업장 제거 등 정토 수행의 다른 이점들도 주장한다.[224][172]

현대 정토교에서는 집단 수행이 흔하며, 특히 죽음 의례가 중요하다.[218] 죽음의 순간은 아미타불에 마음을 집중하여 정토에 다시 태어날 수 있는 중요한 순간으로 여겨지며, 임종 의례는 임종자가 아미타불에 집중하도록 돕고 함께 수행하며 지원한다.[218]

경전 암송과 다라니 암송도 정토교의 중요한 수행법이다. 특히 세 가지 정토 삼부경 암송과 ''정토 재생 다라니''(往生淨土神咒, 왕생정토신주) 암송이 널리 사용된다.[174][193]

규봉 종밀(圭峰宗密, 780–841)은 화엄종과 선종의 고승으로 염불 수행에 관해서도 저술했다. 그는 네 가지 유형의 염불 체계를 가르쳤으며, 이는 후대의 정토교 저술가인 운서 주굉(1535–1615)과 지우(1924–2000) 등이 받아들였다.[198][199] 종밀의 네 가지 염불 유형은 다음과 같다.

- "명호 관(稱名念)": 부처의 이름을 마음속으로 새기는 것에 중점을 둔다.

- "형상 관(觀像念)": 부처의 형상을 관조한다.

- "관상 관(觀想念)": 실물 형상 없이 부처의 대소상을 관조한다.

- "실상 관(實相念)": 모든 현상 속에서 법신(法身), 즉 참된 자아를 관하는 것이다.

5. 1. 타력과 자력

自力중국어과 他力중국어은 동아시아 불교에서 정토 신앙을 설명하고 정의하는 데 사용되는 핵심 용어이다.[173] 아미타불의 힘이 사람들이 죽은 후 정토로 가는 데 도움을 준다고 처음 주장한 사람은 선도였다(이전 저자들은 아미타불이 정토를 만들었고 거기에 도달하는 것은 개인의 노력에 달려 있다고 주장했다). 이 타력 관계는 비천한 사람이 왕과 함께 있으면 이전에 접근할 수 없었던 곳에 들어갈 수 있는 방식에 비유되었다.[174]중국 정토교는 자력의 중요성을 결코 부인하지 않았다. 대신, 존스에 따르면, 중국 정토교는 일반적으로 "정토에 다시 태어나는 것은 두 힘이 함께 작용할 때 발생한다"고 주장하며, 현대 대만의 정토교 스승 지위(Zhìyù 智諭, 1924–2000)는 "자타 이력(自他二力, ''zì-tā èr lì'')"이라는 구절로 이 생각을 담아냈다.[173] 따라서 중국 정토교에서는 정토에 다시 태어나는 것은 수행자와 부처의 협력에서 비롯된다.[173]

운서 주굉은 수행자의 노력이 부처의 힘과 "공명(感應, ''gǎnyìng'')"을 통해 연결되어 마치 류트의 현 하나를 뜯으면 근처의 다른 현이 울리는 것과 같이 그들을 부처와 연결하고 마음을 부처의 마음과 조화시킨다고 주장한다.[175][172] 이 견해에 따르면, 염불을 더 많이 할수록 아미타불과의 유대감이 더 강하고 오래 지속된다.[176] 그러나 중국 정토교 스승들은 또한 자력만으로는 의존할 수 없으며, 이는 헛된 노력이라고 비난했다.[177]

원홍도와 같은 중국 작가들은 또한 정토의 실제 본질은 "자력도 아니고, 타력도 아니다"라고 주장한다. 대신, 원에 따르면, 궁극적으로 정토 수행자와 아미타불 사이에는 진정한 구별이 없으므로, 자력과 타력의 구별은 궁극적으로 현실이 아니지만, 우리는 관례적으로 이 상호 작용에 대해 말할 수 있다(그는 은유를 통해 설명한다).[178] 중국 정토교의 제12대 조사인 지싱 철오(際醒徹悟, 1741–1810) 역시 수행자와 아미타불이 별개의 존재이지만, 실제로는 불이(不二)라고 주장했다. 염불을 하면 공명이 활성화되어 아미타불로서 자신의 진정한 본성에 대한 불이적 깨달음으로 이어진다.[179]

호넨과 신란의 일본 정토교는 가마쿠라 시대에 발전했는데, 자력은 완전히 무의미하고 무력한 것으로 여겨진다. 자력은 정토 신봉자에게 아무것도 해주지 못한다. 정토에 도달하고자 하는 사람은 아미타불의 타력에만 의존하여 염불을 통해 자신을 맡겨야 한다.[173] 신란은 지속적으로 모든 자력 수행 노력을 비난했으며, 정토를 얻는 데 있어 유일하게 중요한 요소는 신심(信, ''shinjin'')이라고 했다.[180] 이는 또 다른 문제, 즉 율법 폐기주의를 낳았는데, 이는 구원이 보장된다면 도덕을 따를 필요가 전혀 없고 죄를 지어도 걱정할 필요가 없다는 생각이었다. 신란은 이러한 문제를 죄를 짓는 것이 자력에 대한 집착의 또 다른 형태일 뿐이라고 주장함으로써 공격했다.[174]

중국과 일본의 전통 간의 또 다른 차이점은 일본 정토교는 일반적으로 부처가 구원의 모든 일을 하므로 부처의 이름을 충실하게 외우면 정토에 다시 태어나는 것이 보장된다는 점이다. 아무리 악한 사람이라도 정토에 도달할 것이다. 그러나 중국 전통은 정토 수행자가 윤리적 실패나 죽음의 결정적인 순간에 정신이 산만해지는 등 다양한 요인으로 인해 정토에 들어가는 데 실패할 수 있다는 가능성을 제시하는 경우가 많다.[181] 이는 중국 전통이 정토 신앙이 수행자가 부처를 마음속에 유지하는 한 부처와의 연결을 제공한다고 주장하기 때문이다. 수행을 중단하면 그 효과가 사라질 수 있다. 그들은 이것을 방에 있는 모든 어둠을 즉시 제거할 수 있지만 꺼지면 빛을 제공하지 않는 램프를 켜는 것에 비유했다.[182]

타력의 개념은 정토 사상 및 더 광범위한 대승 불교의 다른 중요한 아이디어, 예를 들어 공덕 전이, 밀교적 가피(adhiṣṭhāna), 그리고 "쉬운 길"과 "어려운 길"(또는 "성자의 길")이 있다는 생각과 관련이 있다.[183] 공덕 전이는 부처와 보살이 자신의 엄청난 공덕(''puṇya,'' 선행으로 축적되는 유익한 보호력)을 다른 존재에게 전할 수 있다는 생각이다. 이 아이디어는 많은 대승 경전에 나타난다.[184] 타력의 개념은 나가르주나(용수)가 저술한 것으로 알려진 "십주비바사론(十住毘婆沙論)''(T.1521)의 "수행편"에 제시된 아이디어를 따르는 쉬운 수행의 길로 여겨진다. 이 텍스트는 많은 겁의 수행을 수반하고 사람들에게 적합하지 않을 수 있는 어려운 수행의 길보다 정토의 쉬운 길을 장려한다. 이 텍스트는 쉬운 길을 다음과 같이 설명한다. "만약 보살이 이 몸으로 물러서지 않는 경지에 도달하고 최고의 깨달음을 성취하고자 한다면, 그는 열 방향의 모든 부처님을 관조(''niàn'' 念)하고 그들의 이름을 불러야 한다."[185]

5. 2. 염불의 종류와 방법

염불(念佛)은 부처의 모습을 마음속에 떠올리며 그 이름을 외우는 수행법이다. 이는 불교 수행의 한 형태로, 특히 정토교에서 중요하게 여겨진다.중국에서는 동진시대(東晋時代: 317~420) 혜원(335~417)이 백련사(白蓮社)라는 염불결사(念佛結社)를 조직하면서 교단적인 움직임이 시작되었다.[269][271] 이후 담란(476~542)이 구칭염불(口稱念佛)을 중심으로 정토교를 조직화했다.[269][271] 담란은 《정토론》을 주석하여 《정토론주(淨土論註)》를 저술하고, 범부(凡夫)의 왕생은 타력(他力)에 의해야 한다고 주장하며 정토교 교리의 기초를 확립했다.[269][271] 또한 《관무량수경(觀無量壽經)》의 염불관(念佛觀)을 칭명염불(稱名念佛)로 발전시켰다.[269]

담란의 사상은 도작(562~645)에게 계승되어 《안락집(安樂集)》이라는 정토교 근본 성전(根本聖典)을 낳았다.[269] 도작은 불교를 성도(聖道)와 정토(淨土)로 나누고, 말법오탁(末法五濁)의 세상에서는 아미타불에 귀의하여 정토왕생을 기원하는 정토교가 유일한 길이라고 주장했다.[271]

이후 선도(613~681)가 정토교를 대성시키고 염불을 서민들에게 전파했다.[269][271] 선도는 도작의 가르침을 따라 《관무량수경소(觀無量壽經疏)》를 저술하고 정토교를 일반 서민층에 깊이 침투시켰다.[269]

선도 계통과는 별도로, 자민삼장 혜일(680~748)은 선종과 정토교의 가르침이 일치한다는 선정일치(禪淨一致)의 입장에 선 선정토교(禪淨土敎)를 주창했다.[269]

결과적으로 중국 정토교에는 혜원류(慧遠流), 선도류(善導流), 자민류(慈愍流)의 세 파가 존재하게 되었다.[269]

담란은 불교 수행의 길을 난행도(難行道)와 이행도(易行道)로 구분했는데, 이 중 이행도가 정토교의 주류를 이루었다.[269] 선도는 일체행(一切行)을 정행(正行)과 잡행(雜行)으로 나누고, 일심전념(一心專念)하여 미타(彌陀)의 명호(名號)를 염(念)하는 것을 정행(正行)으로, 그 밖의 제행(諸行)을 잡행(雜行)으로 규정하여 정행만이 왕생(往生)의 근본도(根本道)임을 강조했다.[269] 미타의 명호를 외움으로써 극락에 왕생할 수 있다는 일행전념(一行專念)의 순수한 신앙 입장은 당나라 시대까지였으며, 송나라 시대 이후에는 선정쌍수(禪淨雙修: 선정과 염불을 함께 행함)의 입장을 취하게 되었다.[269]

한국에서는 신라 삼국통일 이후 남북국 시대부터 정토교가 민중의 지지를 받았다.[272] 정토교는 "나무아미타불(南無阿彌陀佛)"을 외우는 염불만으로 극락세계(極樂世界)에 갈 수 있다고 주장하며, 현세를 고해(苦海)로 여기고 내세(來世)인 극락왕생을 소원하는 민중들에게 환영받았다.[272] 원효는 한국 불교에서 정토교를 유행시킨 대표적인 인물이다.[272]

정토 수행은 주로 아미타불의 정토에 다시 태어나게 하고, 그로 인해 불퇴전의 보살 단계에 이르게 한다고 한다. 이 정토는 종종 삼계(三界)의 바깥에 있는 일종의 중간 기착지 또는 여관(旅館)으로 묘사된다. 고통이 없는 곳이며, 어려움 없이 보살도를 수행할 수 있게 해준다.[223] 그러나 정토교 저술가들은 현세에서 나타나는 정토 수행의 다른 이점들도 주장한다. 이점에는 불상념 삼매, 마음의 정화, 나쁜 업장의 제거 등이 포함된다.[224][172]

현대 정토교에서는 집단 수행이 흔하며, 특히 죽음 의례가 중요하다.[218] 죽음의 순간은 아미타불에 마음을 집중하여 정토에 다시 태어날 수 있는 중요한 순간으로 여겨진다.[218] 임종 의례는 임종자가 아미타불에 집중하는 것을 돕고, 함께 수행하며 지원하는 것을 목표로 한다.[218]

경전 암송도 정토교의 중요한 수행법 중 하나이다.[174] 특히 세 가지 정토 삼부경을 암송하는 것이 일반적이다.[174] 다라니 암송도 유사한 방법으로, ''정토 재생 다라니''(往生淨土神咒, 왕생정토신주)가 널리 사용된다.[193]

규봉 종밀(圭峰宗密, 780–841)은 화엄종과 선종의 고승으로 염불 수행에 관해서도 저술했다. 그는 네 가지 유형의 염불 체계를 가르쳤으며, 이는 후대의 정토교 저술가인 운서 주굉(1535–1615)과 지우(1924–2000) 등이 받아들였다. 종밀의 네 가지 염불 유형은 다음과 같다.[198][199]

- "명호 관(稱名念)": 부처의 이름을 마음속으로 새기는 것에 중점을 둔다.

- "형상 관(觀像念)": 부처의 형상을 관조한다.

- "관상 관(觀想念)": 실물 형상 없이 부처의 대소상을 관조한다.

- "실상 관(實相念)": 모든 현상 속에서 법신(法身), 즉 참된 자아를 관하는 것이다.

5. 3. 정토의 종류

"정토(Kṣetra)"는 아미타나 서방 등의 형용사가 없는 한 원래는 불지(佛地)・불토(불국토)를 의미한다.[253]

아미타불의 정토는 서쪽에 있다고 여겨지지만, 해가 지는(쉬는) 서방에 극락(원문 그대로)이 있다는 신앙의 기원은 수메르 문명에서 찾을 수 있으며, 다른 고대 문명에서도 나타난다.[258] 극락에 도달하기 전에 "밤의 나라" 등을 통과해야 한다는 공통점도 보인다.[259]

6. 현대의 정토교

중국에서 정토교 수행은 역사적으로 다른 불교 전통의 가르침과 함께 이루어지는 수행 또는 방법으로 여겨졌다. 그래서 많은 현대 학자들은 중국에 독립적인 정토교 "종파"가 존재하지 않았으며, 천태종, 율종, 선불교와 같은 다른 "종파"의 필수적인 부분으로 간주되고 수행되었다고 주장한다.[105][106][107][108]

찰스 B. 존스에 따르면, 정토는 전근대 중국 자료에서 "법문"(法門), 즉 수행의 길이나 방법으로 가장 많이 묘사되었다. '종'(宗)이라는 용어를 사용할 때, 그것은 제도를 지칭하는 것이 아니라 정토교 가르침의 "주요 원리"를 지칭했다.[11] 어떤 중국 불교도들은 정토교 수행을 주된 수행으로 사용했을 수 있지만, 다른 사람들에게는 보조적인 방법일 수 있었다.[91]

정토교의 우주론, 구원론 등은 일반적으로 중국 불교, 특히 선불교의 일부였다. 독립적인 중국 정토교 역사 "종파"에 대한 현대적 개념은 일본 불교학 학자들의 연구와 중국 종조에 대한 일본 종파 분쟁의 지속적인 유산에 의해 영향을 받았다.[109] 실제로 정토교와 선불교 수행은 역사적으로 상호 호환되는 것으로 간주되며, 뚜렷한 구분이 이루어지지 않는다.[154] 중국 불교도들은 전통적으로 명상 수행과 아미타불의 이름을 암송하는 수행을 깨달음을 얻기 위한 보완적인 방법으로 여겨왔다. 이는 그들이 암송을 마음을 집중하고 생각을 정화하는 데 사용되는 명상 방법으로 보기 때문이다.[154]

역사적으로 중국의 불교 스승들은 정토교와 선불교를 포함하여 다양한 불교 사상을 동시에 가르치면서 절충적인 접근 방식을 취했다. 예를 들어, 담란과 같은 승려들은 정토교와 관련 없는 경전에 대한 주석을 쓴 것으로 기록되어 있으며, 그들이 정토교를 불교의 독립적인 "종파"로 옹호했다는 증거는 거의 없다.[107][108] 또 다른 예는 한산덕청과 그의 동시대인들 중 많은 사람들이 선불교와 정토교의 이중 수행을 옹호하여, 자기 실현을 달성하기 위해 마음을 정화하기 위해 아미타불을 염원하는 것을 옹호했다는 것이다.[110]

후대의 인물로는 파조(820년경 사망)가 있었는데, 그는 황실에서 정토교의 인기를 높이는 데 영향을 미쳤다. 파조는 "아미타불께 귀의합니다" (나-모 아-미-투오 포)라는 중국 고전 염불을 표준화한 것으로 알려져 있는데, 이는 "염불"로 알려지게 되었다.[115]

일본의 신란과 호넨의 정토교와는 달리, 중국 불교의 정토 수행은 결코 배타적이지 않았으며, 종종 다른 불교 수행법과 함께 행해졌다. 영명 연수 (904–975)는 선불교와 정토 수행의 통일성을 가르친 많은 인물 중 한 명이다. 연수에게 정토와 선은 모두 동일한 목표, 즉 순수한 마음을 위해 작용하는데, 정토는 순수한 마음과 같기 때문이다 (『유마경』에서 언급).[116]

송나라 시대에 천태종 승려들은 중국에서 정토 수행을 전파하는 데 중요한 역할을 했다. 존스는 성창(959–1020), 자운 존식(964–1032)과 같은 천태종 승려들이 청정 행위와 염불을 위한 결사를 창설하는 데 중요한 역할을 했다고 언급한다.[117] 송나라 시대의 또 다른 중요한 인물은 참란 원조 (1048-1116)였다. 원래 율종의 남산 계통의 스승이었던 원조는 나중에 정토교로 개종하여 정토의 길을 굳게 옹호했다.[81]

선, 정토, 교리 학습 (천태종과 화엄종과 같은 종파와 관련됨)의 융합이 명나라와 청나라 시대에 널리 퍼졌는데, 특히 윈치 주훙 (1535–1615)의 작품을 통해서였다.[116] 구익 지욱 (1599–1655)은 정토교의 구원론과 계율을 모두 포함하는 다양한 주제에 대해 저술한 또 다른 중요한 정토 지도자였다.[119]

또 다른 중요한 후기 정토 작가로는 원나라 승려 천여 유칙 (1286?–1354)이 있었다.[120] 청나라 (1644–1912) 시대에는 다양한 작가들이 화엄 사상과 정토 수행을 통합했다. 화엄-염불의 가장 영향력 있는 주창자는 승려 백정 서파 (1641–1728)와 재가 문인 팽소승 (1740–1796)이었다.[122][123]

현대 중국에서 정토 수행은 중국 불교도들에게 여전히 영향력 있는 법문으로 남아 있다. 몇몇 현대 중국의 인물들은 정토를 주요 수행법으로 옹호해 왔다. 혜명 (1861-1941) 스님은 중국 본토에서 정토의 현대 부흥에 특히 영향력이 있었다.[124] 그는 '현대 정토의 기둥과 지침', '정토종의 창시자'로 알려질 만큼 영향력이 컸다.[15] 이로 인해 그는 동시대인과 제자들에 의해 곧 중국 정토의 "제13대 조사"로 인정받았다.[15]

정토 부흥의 또 다른 핵심 인물은 양원회 (1837-1911)이다.[125] 다른 중요한 인물로는 징쿵 (1927–2022) 스님과 광친 (1892-1986) 스님이 있다.[124] 또 다른 현대 중국 정토 스승으로는 둥린사(지우장)의 주지인 다안 스님이 있다.

하나의 독특한 중국 정토 단체로는 법사 혜징(1950-)과 법사 징종(1966-, 홍위안 사원 주지)의 순정 정토종이 있다. 이 종파는 샨다오의 저작물을 바탕으로 정토 연구와 수행에만 집중한다.[126]

최근에 발전한 또 다른 중국 정토 단체는 타이베이에 본부를 둔 화잔 정토 협회이다.[127]

중국 정토교(淨土宗, jìngtǔ zōng)가 "종"(宗)으로서의 자의식을 갖게 되면서, 중국 정토교의 주요 인물들을 포함하는 중국 정토교 "조사"(祖, zǔ) 목록이 생겨났다.[15]

최초로 널리 인정받는 정토교 조사의 목록은 남송 시대(1127-1279)의 천태종 승려 시지 종효(Shizhi Zongxiao, 1151-1214)의 저술에서 나타나며, 그는 6명의 조사를 열거하고 있다.[128][15]

인광의 ''연종 십이조 찬송''(蓮宗十二祖讚頌)을 따르는 현대 중국 정토 불교 전통은 13명의 조사를 인정한다:[128][15]

일본 정토종은 호넨 이전의 5명의 조사를 인정한다 (이는 호넨의 ''정토오조전''(Jōdo goso den)에 나열되어 있다):[129][130]

한편, 일본 정토 불교의 정토진종은 7명의 조사를 조금 다르게 열거하고 있다(칠조, shichiso):[131]

더욱이, 정토진종에서는 신란을 정토교 전통의 마지막이자 절정에 이르는 조사로 간주한다.[131]

오늘날 일본에서 정토교는 불교 신자의 거의 40%를 차지하며 사찰의 수가 선종 다음으로 가장 많다.[153] 일본에서는 종파 간에 강력한 제도적 경계가 존재하여 일본 정토교를 일본 선종과 명확하게 구분한다.[154] 이에 대한 한 가지 주목할 만한 예외는 17세기에 중국 승려 은원에 의해 일본에서 창시된 황벽종에서 발견된다. 황벽종은 염불을 통한 아미타불에 대한 마음챙김과 정토 경전의 암송과 같은 많은 중국적 특징을 유지하고 있다.[155]

불교에 대한 믿음을 강조하는 일본 정토교 전통을 접하면서 많은 서양인들은 이 전통과 개신교 기독교 사이에 외면적인 유사성을 발견했다. 이로 인해 많은 서양 작가들이 이 전통들 간의 가능한 연관성에 대해 추측하게 되었다.[156] 그러나 현재 우주론, 내부 가정, 근본적인 교리와 수행에는 많은 차이점이 있는 것으로 알려져 있다.[156]

20세기 동안, 더 인본주의적인 방식으로 정토를 개념화하는 새로운 방식이 발전했다. 이러한 발전은 승려 타이쉬 (太虛, 1890–1947)가 주도했는데, 그는 불교가 현세의 인간에게 이익이 되어야 하며, 내세만을 위한 것이 되어서는 안 된다고 주장했다. 그는 이 새로운 불교를 "인생 불교"(''rénshēng fójiào'' 人生佛教)라고 불렀으며, 이는 또한 인간 불교라고도 불린다.[186] 이러한 새로운 종류의 불교는 이상적인 불교 세계가 지금, 여기서 건설될 수 있다는 아이디어를 장려했으며, 타이쉬는 이를 "인간 정토"(''rénjiān jìngtǔ'' 人間淨土)라고 불렀다.[187] 타이쉬는 아미타불의 정토에 사후 환생하는 아이디어를 부인하지 않았지만, 사회 개혁과 이상적인 불교 공동체 건설을 통해 사람들의 일상 생활을 개선하는 아이디어도 장려했다.[187]

성옌과 청옌과 같은 타이쉬의 제자들은 그의 아이디어를 더욱 발전시켰다. 존스에 따르면, 그들은 불교 신자들이 멀리 떨어진 땅에서 환생을 추구함으로써 이 고통의 세계에서 벗어나기를 갈망해서는 안 된다고 주장했다. 대신, 불교 신자들은 "이 세상을 정토로 변화시키기 위해 사회 개혁과 자선 사업에 참여해야 한다."[188] 그러나 존스는 성옌의 저술에서 그가 아미타불의 정토에서 환생을 추구하는 수행을 거부하지 않았으며, 정토에 대한 모든 견해를 수용하는 절충적인 관점을 제시했다고 지적한다.[188]

정토는 동아시아 불교에서 가장 널리 수행되는 종파 중 하나이다. 중국 불교, 일본 불교, 베트남 불교 그리고 한국 불교에서 주된 형태의 불교일 수 있다.[9]

모든 중국 자료는 정토 "쉬운 길"의 주요 수행법이 염불(중국어: 念佛; 일본어: ''nenbutsu'')이라는 데 동의하며, 이는 다양한 방식으로 중국 자료에 의해 설명되고 "명호 지송"(''chēngmíng'')이라고도 불린다.[189][172]

일부 형태의 동아시아 불교에서 염불은 일반적으로 많은 수행법 중 하나로 여겨진다. 예를 들어, 원나라 승려 톈루 웨이쩌 (天如惟則, 1286?–1354)의 《정토에 관한 질문》(T.1972)에 따르면 정토 수행에는 관상(guānxiǎng 觀想), 염념과 염송(yìniàn 意念), 윤리적 계율 등을 포함하는 "다양한 수행"(zhòngxíng 眾行)의 세 가지 주요 접근 방식이 있으며, 이러한 수행의 공덕이 정토로 인도할 수 있다.[190]

그러나 다른 곳에서는 염불만이 권장되는 유일한 수행법이며, 다른 수행법은 도움이 되지 않는 것으로 여겨진다. 일본 정토 종파인 조도슈와 는 전통적으로 염불의 구송에만 집중한다. 마찬가지로, 중국의 고승 지싱 처우(1741–1810)는 과거에는 선과 함께 염불을 수행했지만, 이후 이 이중 수행을 버리고 염불에만 전념하면서 염불만을 수행하고 가르쳤다.[191]

참조

[1]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[2]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[3]

서적

Chinese Pure Land Buddhism, Understanding a Tradition of Practice

University of Hawai‘i Press

2019

[4]

논문

The Realm of Aksobhya: A Missing Piece in the History of Pure Land Buddhism

2000

[5]

서적

The Three Pure Land Sutras

2003

[6]

논문

Buddhanusmrti in the pratyutpanna-Buddha-sammukhavasthita-samadhi-sutra

1978

[7]

서적

Chinese Pure Land Buddhism, Understanding a Tradition of Practice

University of Hawai‘i Press

2019

[8]

서적

Chinese Pure Land Buddhism, Understanding a Tradition of Practice

University of Hawai‘i Press

2019

[9]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

2021

[10]

서적

Chinese Pure Land Buddhism, Understanding a Tradition of Practice

University of Hawai‘i Press

2019

[11]

서적

Chinese Pure Land Buddhism, Understanding a Tradition of Practice

University of Hawai‘i Press

2019

[12]

서적

Religions in the Modern World: Traditions and Transformations

Routledge

2016

[13]

웹사이트

Amidism, Britannica Online Encyclopedia

http://www.britannic[...]

[14]

웹사이트

Amidism The Columbia Encyclopedia

https://web.archive.[...]

[15]

논문

The Process of Establishing and Justifying the Thirteen Patriarchs of the Lotus School

https://buddhism.lib[...]

2018

[16]

서적

Selected Works of D.T. Suzuki, Volume II: Pure Land

Univ of California Press

2015-01-15

[17]

논문

The Inscription on the Kuṣān Image of Amitābha and the Charakter of the Early Mahāyāna in India

http://www.ahandfulo[...]

1987

[18]

서적

A Concise History of Buddhism

2004

[19]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[20]

서적

A Concise History of Buddhism

2004

[21]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[22]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[23]

서적

Chinese Pure Land Buddhism, Understanding a Tradition of Practice

University of Hawai‘i Press

2019

[24]

논문

The Indian Roots of Pure Land Buddhism: Insights from the Oldest Chinese Versions of the Larger Sukhåvativyuha

2003

[25]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[26]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[27]

서적

The Princeton dictionary of Buddhism

Princeton University Press

2014

[28]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[29]

서적

The Pratyutpanna Samādhi Sūtra and the Śūraṅgama Samādhi Sūtra

1998

[30]

서적

Princeton Dictionary of Buddhism

Princeton University Press

2013

[31]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[32]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[33]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

2008

[34]

서적

Visions of Sukhāvatī: Shan-Tao's “Commentary on the Kuan Wu-liang shou-fo ching”

State University of New York Press

1995

[35]

서적

A Concise History of Buddhism

1997

[36]

서적

Indian Buddhism: A Survey With Biographical Notes.

[37]

서적

The Three Pure Land Sutras.

[38]

논문

[39]

웹사이트

Larger Sutra of Immeasurable Life: Part 1

https://web.archive.[...]

2006-08-19

[40]

논문

[41]

논문

[42]

논문

[43]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[44]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[45]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[46]

논문

[47]

논문

[48]

논문

[49]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[50]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[51]

서적

The Three Pure Land Sutras.

[52]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[53]

논문

[54]

서적

Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition

Routledge

[55]

서적

The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in India

Otto Harrassowitz Verlag

[56]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[57]

웹사이트

The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalog (T. 361)

http://www.acmuller.[...]

[58]

간행물

A Guide to the Earliest Chinese Buddhist Translations: Texts from the Eastern Han and Three Kingdoms Periods

https://web.archive.[...]

Bibliotheca Philologica et Philosophica, IRIAB Vol. X

[59]

서적

India in Early Central Asia.

[60]

웹사이트

Gandharan Sculptural Style: The Buddha Image

https://web.archive.[...]

2013-05-12

[61]

서적

The Dawn of Chinese Pure Land Buddhist Doctrine: Ching-ying Hui-yüanʼs Commentary on the Visualization Sutra

State University of New York Press

[62]

서적

The Princeton dictionary of Buddhism

Princeton University Press

[63]

서적

The Land of Bliss: The Paradise of the Buddha of Measureless Light: Sanskrit and Chinese Versions of the Sukhavativyuha Sutras

University of Hawaii Press

[64]

서적

The Awakening of Compassion and Wisdom

[65]

서적

The Five Pure Land Sutras

The Corporate Body of The Buddha Educational Foundation

[66]

서적

Buddhism As An Education & To Understand Buddhism

[67]

서적

Commentary on the Treatise on Rebirth in the Pure Land

[68]

서적

The Three Pure Land Sutras.

[69]

서적

Basic Buddhism: Exploring Buddhism and Zen.

[70]

서적

Basic Buddhism: Exploring Buddhism and Zen.

[71]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[72]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[73]

서적

[74]

서적

[75]

서적

Zen Buddhism : a History: India and China

World Wisdom Inc.

[76]

서적

Buddhist Spirituality: Indian, Southeast Asian, Tibetan, and early Chinese

Crossroad Publishing Company

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

[80]

웹사이트

Jingying Huiyuan - Buddha-Nature

https://buddhanature[...]

2024-11-07

[81]

간행물

Pure Land Hermeneutics in the Song Dynasty: The Case of Zhanran Yuanzhao (1048~1116)

https://www.chibs.ed[...]

The Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies

[82]

서적

[83]

서적

Religions in the Modern World

Routledge

2016

[84]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[85]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[89]

서적

Basic Buddhism: Exploring Buddhism and Zen

[90]

서적

[91]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[92]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[93]

서적

The Pure Land Tradition: History and Development

Jain Publishing

[94]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[95]

서적

[96]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[97]

서적

[98]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[99]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[100]

서적

[101]

서적

[102]

서적

[103]

서적

[104]

서적

[105]

서적

Visions of Sukhāvatī : Shan-tao's commentary on the Kuan Wu-liang shou-fo ching

https://www.worldcat[...]

State University of New York Press

1995

[106]

서적

The Pure Land tradition : history and development

https://www.worldcat[...]

Regents of the University of California

1996

[107]

서적

The Wiley Blackwell companion to East and inner Asian Buddhism

https://www.worldcat[...]

2014

[108]

간행물

On Pure Land Buddhism and Ch'an/Pure Land Syncretism in Medieval China

https://www.jstor.or[...]

2002

[109]

문서

On Pure Land Buddhism and Pure Land/Chan Syncretism in Medieval China

https://web.archive.[...]

T`oung Pao

2002

[110]

문서

A Dictionary of Buddhism

Keown, Damien

2003

[111]

문서

Traditions of Meditation in Chinese Buddhism

Gregory, Peter N. (ed.)

1986

[112]

문서

Traditions of Meditation in Chinese Buddhism

Gregory, Peter N. (ed.)

1986

[113]

문서

Traditions of Meditation in Chinese Buddhism

Gregory, Peter N. (ed.)

1986

[114]

문서

Traditions of Meditation in Chinese Buddhism

Gregory, Peter N. (ed.)

1986

[115]

문서

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Williams, Paul

2008

[116]

문서

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Williams, Paul

2008

[117]

문서

Jones

2019

[118]

문서

Jones

2019

[119]

문서

Jones

2019

[120]

문서

Jones

2019

[121]

문서

Jones

2019

[122]

문서

Enlightenment in Dispute: The Reinvention of Chan Buddhism in Seventeenth-Century China

Jiang Wu

2011

[123]

문서

On the Synthesis of Huayan Thought and Pure Land Practice by Early Qing Dynasty Buddhist Scholars (清初華嚴念佛思想試析——以續法與彭紹升為例).

https://chinesebuddh[...]

Liu, Kuei-Chieh (劉貴傑)

[124]

문서

Jones

2021

[125]

문서

Rethinking Yang Wenhui’s identity as a ‘Chinese’ Pure Land Buddhist in his polemics against Jōdo-Shinshū

Jakub Zamorski

2020

[126]

웹사이트

Pristine Pure Land Buddhism: My Final Choice {{!}} Buddhistdoor

https://www2.buddhis[...]

2024-10-22

[127]

문서

Protecting the Country and Preventing Calamities: The Pure Land Practice of Hwadzan Pure Land Society in the Physical and Virtual Realm

https://doi.org/10.2[...]

Kukowka, Stefan

2022

[128]

문서

Jones

2019

[129]

웹사이트

The Five Pure Land Patriarchs

https://www.koloajod[...]

2024-09-02

[130]

간행물

Pure Land Buddhism as an Alternative Mārga

https://www.jstor.or[...]

1994

[131]

문서

Jodo Shinshu: Shin Buddhism in Medieval Japan

Dobbins, James C.

2002

[132]

문서

The Key Operative Concepts in Korean Buddhist Syncretic Philosophy: Interpenetration (通達) and Essence-Function (體用) in Wŏnhyo, Chinul, and Kihwa.

http://www.acmuller.[...]

Muller, A. Charles

1995

[133]

문서

Wŏnhyo's Pure Land Thought on Buddhānusmṛti in Its Sinitic Buddhist Context.

McBride II, Richard D.

2015

[134]

문서

The Pure Land of the One Mind in Wŏnhyo’s Thought.

https://dx.doi.org/1[...]

JongWook, Kim

2015

[135]

서적

The Indian Roots of Pure Land Buddhism: Insights from the Oldest Chinese Versions of the Larger *Sukhåvatīvyūha*

[136]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Jones, Charles B.

2021

[137]

문서

Religions in the Modern World, 3rd Edition

Woodhead, Linda

2016

[138]

서적

Encyclopedia of Buddhism

Macmillan Reference USA

2004

[139]

서적

Genshin's Ōjōyōshū and the Construction of Pure Land Discourse in Heian Japan (Pure Land Buddhist Studies)

University of Hawaii Press

2017

[140]

서적

Dao Companion to Japanese Buddhist Philosophy

Springer

2018

[141]

논문

"By the Power of One's Last Nenbutsu: Deathbed Practices in Early Medieval Japan"

[142]

서적

Genshin's Ōjōyōshū and the Construction of Pure Land Discourse in Heian Japan (Pure Land Buddhist Studies)

University of Hawaii Press

[143]

웹사이트

Guide on Buddhism for America

http://www.buddhistt[...]

[144]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[145]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[146]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[147]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[148]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[149]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[150]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations 2nd Edition

Routledge

[151]

간행물

Review: No Abode: The Record of Ippen. by Dennis Hirota

1988

[152]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[153]

서적

Religions in the Modern World: Traditions and Transformations

Routledge Publishing

[154]

서적

The Faces of Buddhism in America

[155]

서적

Iron Eyes: The Life and Teachings of the Ōbaku Zen master Tetsugen Dōko

[156]

서적

The Shin Buddhist Classical Tradition

[157]

서적

Birmingham Museum of Art: Guide to the Collection

http://www.birmingha[...]

Giles

2011-07-08

[158]

웹사이트

淨空法師佛學問答(死生篇)

http://www.amtb.cn/s[...]

[159]

웹사이트

念佛感應事蹟

https://www.plb.tw/t[...]

[160]

웹사이트

淨土聖賢錄

https://cbetaonline.[...]

[161]

문서

Jones (2019), p. 48.

[162]

문서

Jones (2019), p. 42.

[163]

문서

Jones (2019), pp. 43, 49-50.

[164]

문서

Jones (2019), p. 107.

[165]

문서

Jones (2019), p. 50.

[166]

문서

Jones (2019), p. 51.

[167]

문서

Jones (2019), p. 52.

[168]

문서

Jones (2019), p. 135.

[169]

문서

Jones (2019), pp. 52-54.

[170]

문서

Jones (2019), p. 111.

[171]

문서

Jones (2019), p. 115.

[172]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[173]

문서

Jones (2019), p. 61.

[174]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[175]

문서

Jones (2019), p. 70.

[176]

서적

[177]

서적

[178]

서적

[179]

서적

[180]

서적

[181]

서적

[182]

서적

[183]

서적

[184]

서적

[185]

서적

[186]

서적

[187]

서적

[188]

서적

[189]

서적

[190]

서적

[191]

서적

[192]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

[193]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

[194]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

[195]

서적

The Three Pure Land Sutras

[196]

서적

[197]

서적

[198]

서적

[199]

서적

Pointing out the Dharmakaya Teachings on the Ninth Karmapa's

Shambhala publications

[200]

서적

[201]

서적

[202]

서적

[203]

서적

Jodo Shinshu : a guide.

https://www.worldcat[...]

Hongwanji International Center

2002

[204]

서적

Grass Mountain: A Seven Day Intensive in Ch'an Training with Master Nan Huai-Chin

[205]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

[206]

서적

[207]

서적

[208]

서적

The Faces of Buddhism in America

[209]

서적

Zen Buddhism: A History

Collier Macmillan

[210]

서적

[211]

문서

Jones (2019), p. 92.

[212]

문서

Jones (2019), pp. 93-100.

[213]

문서

Jones (2019), p. 95.

[214]

문서

Jones (2019), p. 97

[215]

문서

Jones (2019), p. 98.

[216]

문서

Jones (2019), p. 100.

[217]

웹사이트

mahayana pureland veganism

https://mahayanapure[...]

2020-04-11

[218]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

[219]

서적

The Dawn of Chinese Buddhist Doctrine: Ching-Ying Hui-Yuan's Commentary on the Visualization Sutra

https://books.google[...]

SUNY Press

2012-09-10

[220]

웹사이트

Dharani of the Infinit-Life Radiance King Tathagata, 聖無量壽決定光明王如來陀羅尼

https://www.sutrasma[...]

2022-06-04

[221]

웹사이트

The Uṣṇīṣavijayā Dhāraṇī / 84000 Reading Room

https://84000.co/tra[...]

2024-11-06

[222]

문서

Pure-Land Zen and Zen Pure-land Letters from Patriarch Yin Kuang

https://www.buddhane[...]

[223]

문서

Jones (2019), p. 78.

[224]

문서

Jones (2019), pp. 78-79.

[225]

문서

Jones (2019), p. 144.

[226]

간행물

Effect of Respiration Training-Assisted Western Medicine Therapy on Activity Tolerance, Pulmonary Function, and Quality of Life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients in the Stable Phase

2022-03-30

[227]

웹사이트

Cultural Change of Indian Pure Land Buddhist Teaching in Chinese and Tibetan Buddhism

http://search.lib.vi[...]

2017-08-06

[228]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[229]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

[230]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[231]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

[232]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[233]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

[234]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[235]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[236]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[237]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[238]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[239]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

[240]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

[241]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

[242]

서적

Abiding in the Retreat: A Nyung Nä Commentary

Lama Yeshe Wisdom Archive

[243]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[244]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

[245]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

[246]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

2004

[247]

서적

Tibetan Yoga and Mysticism A Textual Study of the Yogas of Naropa and Mahamudra Meditation in the Medieval Tradition of Dags po

International Institute for Buddhist Studies (Studia Philologica Buddhica), Tokyo

2015

[248]

서적

Approaching the Land of Bliss: Religious Praxis in the Cult of Amitabha

University of Hawaii Press

2004

[249]

서적

Luminous Bliss: A Religious History of Pure Land Literature in Tibet

University of Hawaii Press

2013

[250]

서적

P'howa Commentary: Instructions for the Practice of Consciousness Transference as Revealed by Rigzin Longsal Nyingpo

Pilgrims Publishing

1998, 2003

[251]

서적

広説仏教語大辞典

東京書籍

2001-06

[252]

서적

総合佛教大辞典

法蔵館

1988-01

[253]

웹사이트

बुद्धक्षेत्र(buddhakSetra)

http://spokensanskri[...]

[254]

웹사이트

西方浄土

http://jodoshuzensho[...]

2023-02-20

[255]

웹사이트

兜率天

http://jodoshuzensho[...]

2023-02-20

[256]

웹사이트

密厳浄土

http://jodoshuzensho[...]

2023-02-20

[257]

웹사이트

霊山浄土

http://jodoshuzensho[...]

2023-02-20

[258]

서적

古代伝説と文学

岩波書店

1968

[259]

서적

古代伝説と文学

岩波書店

1968

[260]

웹사이트

他力本願

https://21dzk.l.u-to[...]

[261]

웹사이트

他力門

https://21dzk.l.u-to[...]

[262]

문서

十住毘婆沙論

[263]

문서

분류

[264]

문서

常行三昧

[265]

서적

日本思想全史

[266]

논문

末代観と末法思想

思文閣出版

2013

[267]

인용

[268]

문서

[269]

백과사전

정토교의 사상

s:글로벌 세계 대백과사전/종교·철학[...]

[270]

백과사전

말법사상의 불교

s:글로벌 세계 대백과사전/종교·철학[...]

[271]

백과사전

정토교

s:글로벌 세계 대백과사전/종교·철학[...]

[272]

백과사전

정토교

s:글로벌 세계 대백과사전/한국사/고[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com