화엄종

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

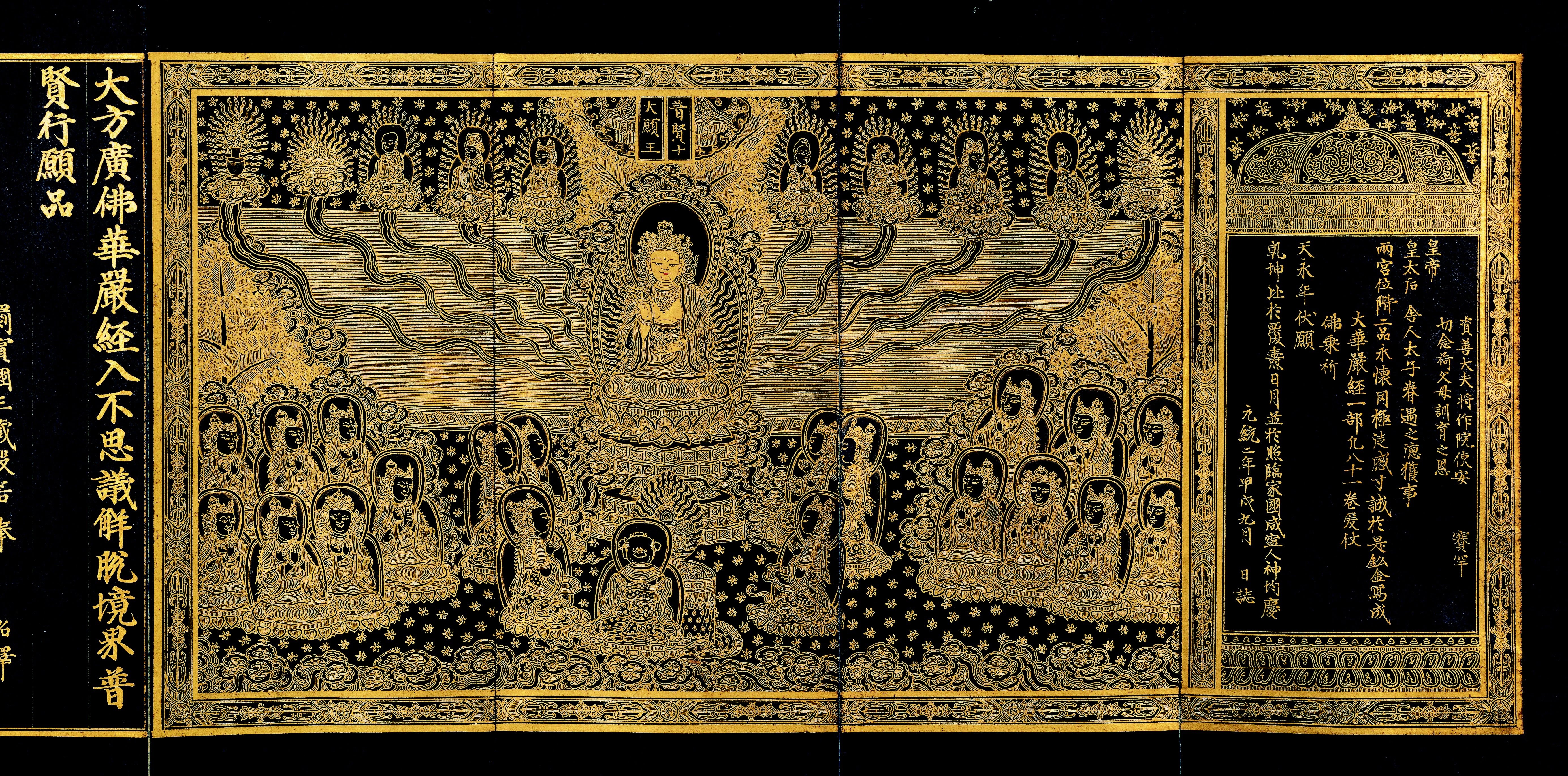

화엄종은 동아시아 불교의 주요 종파 중 하나로, 특히 중국, 한국, 일본에서 중요한 위치를 차지한다. 중국에서는 두순에 의해 시작되어 지엄, 법장, 징관, 규봉 종밀로 이어졌으며, 한국에는 신라 시대 의상에 의해 전래되어 원융종으로 시작, 부석사 등을 중심으로 발전했다. 일본에서는 로벤에 의해 시작되어 나라 육종 중 하나로 자리 잡았으며, 묘에, 교넨 등 여러 인물에 의해 발전했다. 화엄종은 모든 현상의 상호 연관성을 강조하는 중중무진의 연기, 사법계, 성기설, 삼성설 등을 주요 교리로 하며, 《화엄경》을 핵심 경전으로 삼는다. 수행 방법으로는 텍스트 연구, 불보살 관상, 명상, 밀교적 수행 등을 실천하며, 돈오와 점진적인 수행을 모두 강조한다. 현대에도 타이완, 중국, 미국 등에서 여러 단체를 통해 그 맥을 잇고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 화엄종 - 법장 (당나라)

당나라 승려이자 화엄종 학자인 법장은 측천무후의 후원을 받아 화엄교학을 발전시키고 화엄경 번역 및 주석에 기여했으며 의상을 비롯한 제자 양성을 통해 한국 화엄 불교에 큰 영향을 미쳤다. - 화엄종 - 대한불교화엄종

대한불교화엄종은 한국 불교의 한 종파로서, 사회 변화에 따른 다양한 쟁점과 영향을 겪으며 미래 발전을 위한 과제를 안고 있다. - 중국의 불교 - 양귀비 (당나라)

양귀비는 당 현종의 황귀비로서 뛰어난 미모와 재능으로 총애를 받았으나, 친족의 권력 남용과 안사의 난으로 비극적인 최후를 맞이한 중국 4대 미인 중 한 명이며, 그녀의 삶은 많은 예술 작품의 소재가 되었다. - 중국의 불교 - 법명

법명은 불교 신자가 받는 불교적 이름으로, 불교적 가르침을 따르는 삶을 상징하며, 출가, 수계 의식, 장례 의식 등 특별한 의식을 통해 받는다. - 불교의 종파 - 경종 (불교)

- 불교의 종파 - 명진

명진은 1975년 해인사에서 출가한 조계종 승려이자, 불교계 민주화 운동과 사회 비판적 활동을 펼쳐온 사회 운동가이다.

2. 역사

화엄종은 인도에서 시작되어 중국을 거쳐 한반도와 일본으로 전래된 불교 종파이다.

화엄종의 중심 경전인 《화엄경》은 사마타 수행을 위한 다양한 가르침을 제공하며, 해인삼매(海印三昧)와 화엄삼매(華嚴三昧)를 언급한다.[154] 화엄종의 명상 수행은 법순의 『법계관문(法界觀門)』, 법장의 『집망환원(集妄還源)』, 『화엄오교지관(華嚴五教止觀)』 등에 잘 나타나 있다.[155][95]

법순은 모든 법의 참된 본성으로서의 공(空)을 이해하고, 모든 법이 진리와 조화됨을 이해하며, 모든 법이 서로 방해하지 않고 각 법이 다른 모든 법을 포함한다는 것을 이해하는 세 가지 관찰 단계를 제시했다.[155]

징관은 사법계(四法界) 이론을 통해 화엄종의 명상 체계를 확립했다.[95] 사법계는 세상을 네 가지 인지적 관점으로 보는 방식으로, ① 모든 법을 개별 사건으로 보는 것(事), ② 모든 사건이 궁극적 원리인 이(理)의 표현임을 아는 것, ③ 이(理)와 사(事)가 서로 방해하지 않음(무애, 無礙)을 아는 것, ④ 모든 사건이 상호 침투(事事無礙)함을 아는 것이다.[95] 이는 고통의 문제에 대한 해결책으로, 대상의 본질은 이름과 기능적 지정일 뿐이며, 이러한 정의는 서로 간섭할 필요가 없음을 깨닫는 것이다.[95]

백정 서법은 염불 수행을 사법계와 연관시켜 설명했다.[43] 현상의 세계에서 염불은 부처를 외부 존재로 보고 이름을 외우는 것이고, 궁극 원리의 수준에서는 마음으로 알고 염불을 외는 것이다. "이와 사의 무애" 수준에서는 개념을 초월한 염불 수행을 하며, 모든 법의 상호 침투 수준에서는 부처의 이름과 마음이 법계 전체에 스며듦을 깨닫는다.

중국에서는 두순(557년~640년), 지엄(602년~668년), 법장(643년~712년), 징관(738년~839년), 종밀(780년~839년) 등의 승려들이 화엄종 발전에 크게 기여했다. 이들을 5조(五祖)라 부르며, 이들 이전에 마명과 용수를 더하여 7조(七祖)라고도 한다.

신라에서는 의상이 670년에 화엄종을 들여와 부석사를 중심으로 널리 퍼뜨렸다. 일본에는 736년에 심상이 화엄종을 전파하여 동대사 건립에 영향을 주었다.

2. 1. 중국의 화엄종

중국의 화엄종은 지엄에 의해 기틀이 잡히고, 당나라 법장에 의해 더욱 발전하였다.[181][182] 수나라 때 천태종과 함께 중국 불교 교리 발전의 양대 산맥으로 불렸다.[181]화엄종은 천태종이 실천을 강조한 반면 이론에 집중하여, 살아있는 종교로서의 생명력은 부족했다는 평가를 받는다.[178]

2. 1. 1. 기초

중국 당나라의 법장은 699년에 화엄종을 더욱 발전시켰다.[181][182] 화엄종은 천태종과 함께 중국 불교 교리 발전의 양대 산맥이었다.[181]화엄의 교학은 천태종이 실천적인 지관을 중시한 것에 비해, 불교의 세계관을 이론적으로 확립했다는 특징이 있다.[178] 화엄종은 이론에 치우쳐 종교로서의 생명력이 부족했다는 평가를 받는다.[178]

인도 불교에서는 세친이 《화엄경》 중 〈십지경〉을 주석한 《십지경론》이 있었다.[181] 중국 남북조 시대 북조 북위에서 지론종이 일어났는데, 법장의 화엄종 성립 이전부터 《화엄경》 연구가 활발했다.[181]

중국에서 《화엄경》은 동진의 불타발타라가 처음 번역했다. 그는 《육십화엄》을 408년부터 420년에 걸쳐 번역했다.[181][178] 화엄교학은 경전 연구자들보다는 두순, 지엄을 거쳐 법장에 의해 대성되었다.[178] 법장의 《화엄경탐현기》, 《화엄오교장》 등의 저작으로 기초가 확립되었다.[178]

화엄경은 다양한 길이의 경전들을 모아놓은 것으로, 일부는 합쳐지기 전에 독립된 저작으로 유통되었다.[6] 가장 오래된 텍스트 중 하나인 ''십지경''은 서기 1세기에 만들어졌을 가능성이 있다. 이 경전들은 5세기 초 중국어로 번역되기 직전에 합쳐졌을 것이다.[7]

중국어 ''화엄경'' (중국어: ''화엄경'' 華嚴經)에는 여러 버전이 있다. 전체 경전은 세 번에 걸쳐 중국어로 번역되었으며, 각각 40, 60, 80 권으로 구성되었다.[8] ''화엄경''과 관련된 가장 오래된 중국 텍스트는 2세기 후반에 지루가참이 제작한 ''도사경''과 지첸이 3세기 초중반에 번역한 ''보살본업경''이다.[9]

대규모 ''화엄경''이 중국에 나타나자, 이를 설명하기 위한 주석 전통이 생겨났다.[3] 60권 ''화엄경''의 첫 번째 번역은 남북조 시대로 추정되는데, 불타발타라가 이끄는 번역팀이 중국어로 번역했다.[10] 남북조 시대에도 ''화엄경'' 전통이 있었다.[10]

불타발타라의 제자인 현고는 "화엄 삼매"의 가르침과 관련이 있었다.[11] 현고의 전통은 화엄종의 선구자이며, ''범망경''을 저술했을 수도 있다고 한다.[12] 현고의 전통은 운강 석굴, 맥적산 석굴, 병령사 석굴과도 관련이 있다.[13]

화엄종 가르침의 기원은 바수반두가 다사부미카-수트라에 대한 주석인 ''십지경론''을 기반으로 하며, 보리유지와 륵나마티에 의해 번역된 지론종으로 거슬러 올라갈 수 있다.[14] 륵나마티의 제자인 혜광(468–537)과 같은 지론의 인물들은 전체 ''화엄경''의 연구를 강조했고, 지론의 스승들은 이 텍스트에 대한 자체적인 주석을 가지고 있었을 것이다.[14]

령변 (靈辨, 477–522)은 ''화엄경''을 연구하고 주석을 달았던 또 다른 초기 인물이다.[14] 그는 법장에 의해 문수보살의 위대한 신봉자로 언급되었으며, 령변의 ''화엄경'' 주석 12권은 현존하는 ''화엄경''에 대한 가장 오래된 중요한 중국어 주석이다.[14]

2. 1. 2. 성립

당 중종 때 실차난타(實叉難陀)가 《팔십화엄(八十華嚴)》을 695년부터 699년에 걸쳐 번역하였다.[181] 법장(法藏: 643-712)은 699년 10월 측천무후의 청으로 불수기사에서 새로 번역된 《팔십화엄(八十華嚴)》을 강설하여 현수(賢首)라는 호를 받았으며, 측천무후로부터 두터운 신임을 받았다.[182] 법장은 이 시기를 전후하여 《화엄경탐현기(華嚴經探玄記)》 20권 (687-695), 《화엄오교장(華嚴五敎章)》 3권, 《화엄지귀(華嚴旨歸)》, 《유심법계기(遊心法界記)》, 《대승기신론의기(大乘起信論義記)》 등의 논서를 지어 화엄 교리를 크게 밝히고 화엄종의 조직적 체계를 확립하였다.[182]한편, 《화엄경(華嚴經)》은 699년 화엄종 성립 이후에도 다시 번역되었는데, 당 덕종 때 반야삼장(般若三藏)이 《사십화엄(四十華嚴)》을 785년부터 798년에 걸쳐 번역하였다.

2. 1. 3. 역대 조사

인도 불교에서는 세친(320-400)이 《화엄경》 중 〈십지경(十地經)〉을 주석한 《십지경론(十地經論)》이 있었다.[181]중국 화엄종의 역대 조사는 다음과 같다.

화엄종의 창시자는 전통적으로 당나라(618~907) 시대에 이 종파의 교리를 발전시키는 데 중요한 역할을 한 다섯 명의 조사로 여겨진다.[15] 이들은 저술과 구두 가르침을 통해 독특한 해석, 연구 및 수행 전통을 창조한 박식한 학자 수행자들이었다.[15]

위의 목록이 가장 일반적이지만, 다른 화엄 조사 목록에는 용수, 마명, 세친 등이 추가되기도 한다.[3][24]

일본에서의 화엄종은 법장의 제자인 심상에 의해 736년에 전해졌다.

2. 1. 4. 당 이후의 발전

당나라 말기와 오대십국 (907-979) 시대의 혼란 속에서 화엄종은 더욱 정체되었다. 당나라가 멸망한 후 여러 화엄종 주석서가 유실되었으나, 오대십국 시대 동안 화엄종은 여전히 영향력을 유지했다. 특히 거란 요 제국 (916-1125)과 탕구트 서하 왕국 (1038-1227)에서 종밀의 영향을 받은 "화엄선" 계열이 발전했다.[26]요나라와 서하의 화엄종 전통은 종밀의 하택선의 영향을 받았을 뿐만 아니라 중국 밀교 (''진언''), 홍주선, 심지어 일부 경우에는 티베트 불교의 요소들을 채택하여 더 융합적인 성격을 띠었다.[32] 요나라 화엄종 전통에서 도천(道㲀) 스님의 선의 영향을 받은 ''경심록'' (鏡心錄)과 밀교의 영향을 받은 ''현밀원통성불심요'' (顯密圓通成佛心要 T no. 1955) 등의 텍스트들이 현존한다.[27][28]

도천은 부처가 되는 가장 좋은 방법은 최상급 능력을 가진 사람들을 위한 "현밀 쌍수" (顯密雙修)라고 보았다. 그러나 그는 또한 "중간 및 하위 능력을 가진 사람들...은 자신의 선호에 따라 현교 또는 밀교 중 하나의 방법을 선택하여 수행할 수 있다"고 권장했다.[30] 도천의 밀교 가르침은 준제의 다라니에 초점을 맞추었으며, 마니 만트라를 활용했다.

오대 십국 시대 이후, 화엄종은 송나라 (960-1279) 시대에 부흥기를 맞이했다. 1085년 고려의 승려 의천이 흩어져 있던 당나라 시대의 화엄종 주석서들을 반환하면서, 의천(義天, 1055–1101)은 이 부흥기에 중요한 인물이 되었다.[33] 송나라 화엄종 부흥기의 주요 인물들은 장수 자선(子璇, 965–1038), 진수 경원(靜源, 1011–1088), 그리고 의화(義和, 12세기 초)였다.[34][35]

진수 경원은 "보현보살 행원 수행 의례" (중국어: 華嚴普賢行願修證儀; 병음: ''Huáyán Pǔxián Xíngyuàn Xiūzhèng Yí,'' Taisho Supplement no. X1473)와 같은 새로운 화엄종 수행 및 의례 지침서를 저술했다.[37] 송나라 시대의 화엄종 승려들은 또한 천태종의 방법과 ''화엄경'' 및 화엄 사상에서 영감을 받아 독자적인 화엄종 형태의 "지관" (''zhi guan'')을 개발했다.[33]

후기 송나라 시대에는 도정, 시회(1102-1166), 관부, 그리고 희제 등 4명의 위대한 화엄종 고승이 있었다.[23] 원나라 시대에는 화엄종 승려 보예가 다양한 화엄종 작품을 저술하기도 했다.[23]

명나라 시대에도 화엄종은 여전히 영향력을 유지했다. 명나라 초기의 중요한 사건 중 하나는 뛰어난 화엄종 승려 혜진(惠眞, 1355-1436)이 선덕제 (1399-1435)의 초청을 받아 황궁에서 화려한 사본인 ''화엄경'', ''반야바라밀다'', ''대보적경'' 및 ''대반열반경''의 사본을 주관한 것이다.[38]

16세기에는 베이징이 중국 불교 교리 연구의 중심지였다.[39] 명나라 말기에는 공인 진성(孔隱真澄, 1547–1617) 등이 화엄 사상의 가장 영향력 있는 학자였다.[40][39] 화엄 철학은 또한 자백 진각과 운서 주굉 (1535–1615)을 포함한 명나라 시대의 가장 뛰어난 승려들에게도 영향을 미쳤으며, 이들은 모두 화엄 사상을 연구하고 활용했으며 수행(선종과 정토)과 학문의 통일을 장려했다.[41][42]

청나라 (1644-1912) 시대에도 화엄 철학은 계속 발전하여 중국 불교와 선종 및 정토교를 포함한 다른 종파에 강력한 영향을 미쳤다. 청나라 시대에 가장 영향력 있는 화엄 인물은 백정 서법(柏亭續法, 1641-1728)과 대전 통리(大田通理, 1701-1782)였다.[39]

백정 서법과 팽소승은 화엄 사상과 정토 수행을 통합하여 "화엄-염불"이라고 불리는 것으로 유명했다.[43]

2. 2. 한국의 화엄종

신라 의상(625~702)이 당나라에서 지엄(602~668)에게 화엄학을 배우고 670년에 귀국하여 해동 화엄종을 열었다.[183] 처음에는 '''원융종'''(圓融宗)이라 불렀으나, 이후 화엄종으로 이름을 바꾸었다.[183] 의상은 영주 부석사를 창건하여 화엄종의 근본 도량으로 삼았으며, 이 때문에 화엄종은 '''부석종'''(浮石宗) 또는 '''의상종'''(義湘宗)이라고도 불렸다.[184]신라 말에는 열반종, 계율종, 법성종, 법상종과 함께 5교로 불렸고, 구산선문과 함께 5교 9산으로 불렸다.[183] 고려 숙종 2년(1097년) 의천이 천태종을 열면서 9산은 조계종으로 통합되어 5교 양종이 되었다.[183]

의상에게 가르침을 받은 3,000여 명의 제자 중 오진, 지통, 표훈, 진정, 진장, 도융, 양원, 상원, 능화, 의적 등 10명의 뛰어난 제자를 '''화엄십성'''(華嚴十聖)이라 불렀다.[184]

부석사 창립 이후, 의상의 제자나 그 후손들에 의해 원주 비바라사, 가야산 해인사, 동래 범어사, 비슬 옥천사, 남원 화엄사 등 화엄 십대사찰이 창건되었다.[184] 해인사는 신림의 제자 순응이, 화엄사는 연기가 창건했다.[185] 다만, 화엄사 창건에 대해서는 신라 진흥왕 때 연기가 544년에 창건했다는 설[186][187]과 인도 승려 연기가 백제 성왕 22년(544년)에 창건했다는 설[188]도 있다.

신라 말까지 숭복사의 쾌언, 세달사의 신림 등 뛰어난 화엄종 승려들이 계속 나왔고,[184] 법융, 범체, 융질, 담림 등도 화엄종 강백(경론을 강의한 승려)이었다.[184]

신라 말기 9산선문은 고려에서 이엄(866~932)의 수미산파 성립으로 완성되었다.[189] 선법 영향으로 교종 교학이 빛을 잃은 듯했으나, 화엄종 교학만은 세력을 잃지 않았다.[189] 의상이 화엄 사상을 널리 펼친 이래 화엄종 교학은 고려까지 끊임없이 연구되었다.[189] 화엄교학은 대승보살의 실천적 행동을 강조했기 때문에 고려 시대 전체를 통해 선종, 교종을 막론하고 널리 연구되었다.[189]

고려 광종(재위 949~975) 때 균여(923~973)가 화엄종 교세를 크게 떨쳤다.[184] 균여는 《보현십원가(普賢十願歌)》라는 향가를 지어 불교 교리를 쉽게 풀어 대중화에 힘썼고,[190] 남악과 북악으로 분열된 화엄학을 통일하고 종파 간 통합에 힘써 분쟁을 종식시켰다.[190][191][192]

연산 개태사, 개성 귀법사, 법수사, 묘향산 보현사, 합천 반야사, 홍호사가 고려 시대 화엄종 교단에 속했다.[184]

조선 태종 6년에는 화엄종과 도문종이 합쳐져 총 43사(寺)로 폐합되었다.[44] 조선 왕조(1392–1910) 시대에 한국 불교는 쇠퇴했지만, 선종 내에서 화엄 사상은 계속 중요한 역할을 했고, 다양한 화엄 주석이 쓰였다.[56]

원효는 화엄경의 근본 이치를 밝혀 한국 고유의 화엄종인 분황종(芬皇宗)을 만들었다. 경주시 분황사는 분황종의 총본산이자 원효가 오랫동안 머물던 곳이다. 의상은 당나라 화엄종 제2조인 지엄에게 지도를 받고 신라로 돌아와 부석종을 창종했지만, 조선시대 억불 정책으로 인해 교종에 흡수되었다.

근대에 들어 회명일승 대법사의 유훈을 이어 능해월승 대종사가 분황종과 부석종의 종지와 종풍을 되살려 1966년 인천 약사사를 대본산으로 하는 화엄종(華嚴宗)을 창종(초대종정: 능해)하였다. 이후 해원(二世종정)이 법통을 이어받아 법인 화엄승가장학재단(1978년)과 공익법인 대한불교화엄종장학회(1992년)를 설립하였다.

2. 2. 1. 개요 및 성립

신라 시대에 의상(義湘: 625-702)이 당나라에 건너가 지엄(智儼: 602-668)의 문하에서 화엄학을 배운 후 문무왕 10년(670년)에 귀국하여 해동 화엄종을 개종하였다.[183] 이로써 의상은 해동 화엄종의 비조(鼻祖)가 되었는데, 그를 원효와 함께 '''화엄삼사'''(華嚴三師)라 한다.[183]처음에는 '''원융종'''(圓融宗)이라 하였으나 뒤에 화엄종이라 개칭하였다.[183] 의상은 영주 부석사(浮石寺)를 창건하여 화엄종의 근본도량으로 정하였으며, 때문에 화엄종은 '''부석종'''(浮石宗) 또는 '''의상종'''(義湘宗)이라고도 불렸다.[184]

7세기에는 화엄종이 신라로 전래되었으며, 의상 (625–702)이 지엄의 제자로 화엄종을 전파하였다.[44][45] 의상은 671년에 귀국하여 화엄종을 세우고 ''법성게''를 포함한 화엄 관련 저술들을 남겼다.[155][46] 원효는 화엄 사상을 연구하고 활용하여 의상에게 큰 영향을 주었으며, 한국 화엄의 핵심 인물로 여겨진다.[47]

2. 2. 2. 신라 시대

신라 시대에 의상(義湘: 625-702)이 당나라에 건너가 지엄(智儼: 602-668)의 문하에서 화엄학을 배운 후 문무왕 10년(670년)에 귀국하여 해동 화엄종을 개종하였다.[183] 이로써 의상은 해동 화엄종의 비조(鼻祖)가 되었는데, 그를 원효, 윤필과 함께 '''화엄삼사'''(華嚴三師)라 한다.[183]처음에는 '''원융종'''(圓融宗)이라 하였으나 뒤에 화엄종이라 개칭하였다.[183] 의상은 영주 부석사를 창건하여 화엄종의 근본도량으로 정하였으며, 때문에 화엄종은 '''부석종'''(浮石宗) 또는 '''의상종'''(義湘宗)이라고도 불렸다.[184]

신라 말에 4개의 종파(열반종, 계율종, 법성종, 법상종)와 아울러 5교라 일컫게 되고, 다시 구산선문과 아울러 5교 9산이라 했다.[183] 고려 숙종 2년(1097년) 의천이 천태종을 열면서 9산은 조계종으로 통합하여 5교 양종이 되었다.[183]

의상의 교화를 입은 3,000여 명의 제자들 중 오진, 지통, 표훈, 진정, 진장, 도융, 양원, 상원, 능화, 의적의 '''화엄십성'''(華嚴十聖)이 배출되었다.[184]

부석사 창립 후에는 의상의 제자 혹은 그 법손(法孫)들에 의해 원주 비바라사, 가야산 해인사, 동래 범어사, 비슬 옥천사, 남원 화엄사 등이 창건되었고, 이들은 화엄 십대사찰에 속하게 되었다.[184] 이러한 것을 보면 남북국 시대 신라에서 화엄종의 교세가 대단했다는 것을 알 수 있다.[184] 특히 해인사는 의상의 법손인 신림의 제자 순응에 의하여 창건되었고, 화엄사는 의상의 법손인 연기에 의해 창건되었다.[185] (화엄사 창건에 대해서는 다른 설이 있는데, 신라 진흥왕(재위 540-576) 때의 고승인 연기가 진흥왕 5년(544)에 창건했다는 설[186][187]과 인도의 승려였던 연기가 백제 성왕(재위: 523-554) 22년(544)에 창건했다는 설[188]이 있다.)

신라 말까지 숭복사의 쾌언과 세달사의 신림을 비롯한 뛰어난 화엄종 승려들이 계속 나왔다.[184] 법융, 범체, 융질, 담림도 화엄종의 강백(講伯: 경론을 강의한 승려)이었다.[184]

7세기에는 화엄종이 신라로 전래되었으며, 이곳에서는 화엄()이라고 알려져 있다.[44] 이 종파는 법장과 함께 지엄의 제자였던 승려 의상 (625–702)에 의해 전해졌다.[45] 의상은 671년에 한국으로 돌아와 종파를 세우고 화엄 관련 저술들을 썼는데, 그중에는 화엄의 가르침을 담은 ''법성게''(법계도)가 있다.[155][46] 그는 화엄 사상을 연구하고 활용했던 친구 원효의 영향으로 큰 도움을 받았으며, 원효는 한국 화엄의 핵심 인물로 여겨진다.[47] 원효는 ''화엄경소''에 대한 부분적인 주석을 썼다.[48] 또 다른 중요한 화엄 인물은 자장 (650년에서 655년 사이에 사망)이었다.[49]

이 두 초창기 승려가 세상을 떠난 후, 화엄종은 신라 왕국 말기까지 가장 영향력 있는 종파가 되었다.[50] 왕실의 지원으로 다양한 화엄 사찰들이 한국의 5대 명산에 건설되었으며, 이 종파는 문수보살, 미륵보살, 아미타불 등의 다양한 한국 불교 신앙을 통합하는 주요 세력이 되었다.[50] 중요한 인물로는 799년에 한국에 징관의 저술을 소개한 신라 승려 범수와 의상의 제자인 승전이 있다.[51] 화엄과 관련된 또 다른 중요한 인물은 문인 최치원이었다. 그는 법장과 의상의 전기를 비롯한 다른 화엄 저술로 알려져 있다.[52] 신라 말기에는 화엄사의 관혜와 희랑대사(875-927 CE)가 가장 중요한 두 인물이었다. 이 시기에 화엄사와 해인사는 교리에 대해 서로 논쟁을 벌이는 두 개의 화엄 분파를 형성했다.

2. 2. 3. 고려 시대

신라 말기에 형성되기 시작한 9산선문은 고려에 와서 이엄(866-932)의 수미산파 성립으로 완성되었다.[189] 선법(禪法)의 영향으로 교종의 교학이 빛을 잃은 듯했으나 화엄종의 화엄교학만은 그 세력을 잃지 않았다.[189] 남북국 시대 때 의상이 화엄 사상을 널리 펼친 이래 화엄종의 화엄교학은 끊임없이 연구되어 고려에 계승되었다.[189] 화엄종의 화엄교학은 고려 시대 전체를 통해 선종이나 교종을 막론하고 널리 연구되었다.[189] 그 이유는 화엄교학의 사상이 대승보살의 실천적 행동을 강조한 사상이었기 때문이다.[189]고려 광종(재위 949-975) 때 균여(923-973)가 화엄종의 교세를 크게 떨쳤다.[184] 그는 수도에 힘쓰는 한편 불교의 대중화에 힘을 기울였다.[190] 균여는 《보현십종원생가(普賢十種願生歌)》(약칭 《보현십원가(普賢十願歌)》)라는 열한 수의 향가를 지어 노래 속에 불교의 교리를 쉽게 풀어 넣음으로써 대중이 불교에 쉽게 접할 수 있도록 했다.[190] 그의 《보현십원가》는 대승보살의 실천적 행동을 강조한 화엄교학의 사상을 근간으로 성립된 것이었다.[189] 또한 그는 당시 남악과 북악의 양파로 분열된 화엄학을 통일시키려고 하였으며, 불교의 종파 간에 통합에도 힘을 기울여 종파간의 분쟁을 종식시켰다.[190][191][192]

연산의 개태사, 개성의 귀법사와 법수사, 묘향산의 보현사, 합천의 반야사와 홍호사가 고려 시대에 화엄종 교단에 속하였다.[184]

화엄종은 고려 왕조(918–1392)에서도 지배적인 교리 종파로 남아 있었다.[53] 이 시대의 중요한 인물은 균여 (923–973)였다.[54][55] 그는 의상의 ''법계도''에 대한 주석으로 유명하다.[56] 그는 또한 화엄사와 해인사의 남북 파벌을 통합했다.

2. 2. 4. 조선 시대

조선 태종 6년에는 화엄종과 도문종이 합쳐져 총 43사(寺)로 폐합되었다.[44] 유교를 숭상한 조선 왕조(1392–1910) 시대에 한국 불교는 심각하게 쇠퇴했다. 모든 종파는 하나의 종파로 강제 통합되었고, 그 종파는 선 종파가 지배했다. 선종 내에서 화엄 사상은 현대까지 강력한 역할을 계속했으며, 조선 시대에도 다양한 화엄 주석이 쓰였다.[56]2. 2. 5. 대한민국

원효는 화엄경의 근본 이치를 밝혀 한국 고유의 화엄종인 분황종(芬皇宗)을 만들었다. 이는 인도나 당나라에도 없던 종파이며, 경주시 분황사는 분황종의 총본산이자 원효가 오랫동안 머물던 곳이다. 의상은 당나라 화엄종 제2조인 지엄에게 지도를 받고 신라로 돌아와 부석종을 창종했지만, 조선시대 억불 정책으로 인해 교종에 흡수되었다.근대에 들어서 회명일승 대법사의 유훈을 이어 능해월승 대종사가 분황, 부석 양종의 종지와 종풍을 되살려 1966년 인천 약사사를 대본산으로 하는 화엄종(華嚴宗)을 창종(초대종정: 능해)하였다. 이후 해원(二世종정)이 법통을 이어받아 법인 화엄승가장학재단(1978년)과 공익법인 대한불교화엄종장학회(1992년)를 설립하였다.

7세기에는 화엄종이 신라를 통해 한국으로 전래되었다.[44] 의상 (625–702)은 671년에 한국으로 돌아와 종파를 세우고 화엄 관련 저술들을 썼는데, 그중에는 화엄의 가르침을 담은 ''법성게''가 있다.[155][46] 그는 원효의 영향을 크게 받았으며, 원효는 한국 화엄의 핵심 인물로 여겨진다.[47] 원효는 ''화엄경소''에 대한 부분적인 주석을 썼다.[48] 자장 (650년에서 655년 사이에 사망)도 중요한 화엄 인물이었다.[49]

의상과 원효가 세상을 떠난 후, 화엄종은 신라 말기까지 가장 영향력 있는 종파가 되었다.[50] 왕실의 지원으로 다양한 화엄 사찰들이 한국의 5대 명산에 건설되었으며, 문수보살, 미륵보살, 아미타불 등 다양한 한국 불교 신앙을 통합했다.[50] 799년에 징관의 저술을 한국에 소개한 신라 승려 범수와 의상의 제자인 승전이 중요한 인물이다.[51] 최치원은 법장과 의상의 전기를 비롯한 화엄 저술로 알려져 있다.[52] 신라 말기에는 화엄사의 관혜와 희랑대사(875-927)가 가장 중요한 인물이었다. 이 시기에 화엄사와 해인사는 교리에 대해 서로 논쟁을 벌였다.

화엄종은 고려 왕조(918–1392)에서도 지배적인 교리 종파였다.[53] 균여 (923–973)는 의상의 ''법계도''에 대한 주석으로 유명하며,[54][55][56] 화엄사와 해인사의 남북 파벌을 통합했다. 한국 불교는 유교 조선 왕조(1392–1910) 시대에 쇠퇴했다. 모든 종파는 하나의 종파로 강제 통합되었고, 선(한국 선) 종파가 지배했다. 선종 내에서 화엄 사상은 현대까지 강력한 역할을 했으며, 조선 시대에도 다양한 화엄 주석이 쓰였다.[56]

2. 3. 일본의 화엄종

나라 시대에 삼론종과 법상종이 가장 성행했다.[193] 이후 화엄종과 율종이 전파되었지만, 유행 시기가 짧아 성행한 유파로 보기는 어렵다.[193] 가마쿠라 불교 시대에는 명혜가 밀교 사상을 받아들였고, 응연이 교학을 확립하였다. 화엄종은 법상종, 율종과 함께 남도 육종 중 하나이며, 13종 56파 중 하나이다.2. 3. 1. 성립 배경

겐메이 천황(661-721)이 헤이조쿄(지금의 나라시)로 천도한 직후부터 도성을 헤이안쿄(지금의 교토)로 옮길 때까지의 80여 년간(710-794)을 나라 시대라고 한다.[193] 이 시대 중에서 쇼무 천황 시대(729-749)는 나라 시대 불교의 최고 전성기였다.[193]쇼토쿠 태자(574-622) 시대부터 지배계급 가운데에는 불교를 국가 통일의 사상적 기반으로 생각하는 사람이 있었다.[193] 이러한 생각은 율령국가의 성립과 더불어 더욱 강렬해졌다.[193] 쇼무 천황은 사회 동요가 심각해지자 불교의 힘을 빌려 사회를 안정시키려고 지방 각지에 절을 세웠고, 칙령을 내려 경전을 필사하게 하고 절마다 땅을 하사하였다.[193]

나라 시대에는 한국 및 중국에서 온 승려들과 중국으로 유학갔던 승려들이 돌아와 불교를 연구하였다.[193] 그 결과 삼론종·성실종·법상종·구사종·화엄종·율종의 남도육종이 형성되었다.[193] 여기서 "종(宗)"은 불교의 종파나 종단을 가리키는 것이 아니고, 학파와 유사한 집단을 가리키는 것이었다.[193] 나라 시대의 대사원에는 특정 한 종이 있는 것이 아니라 수많은 종이 함께 존재하였고, 한 승려가 여러 종을 겸하여 배우거나 연구할 수도 있었다.[193]

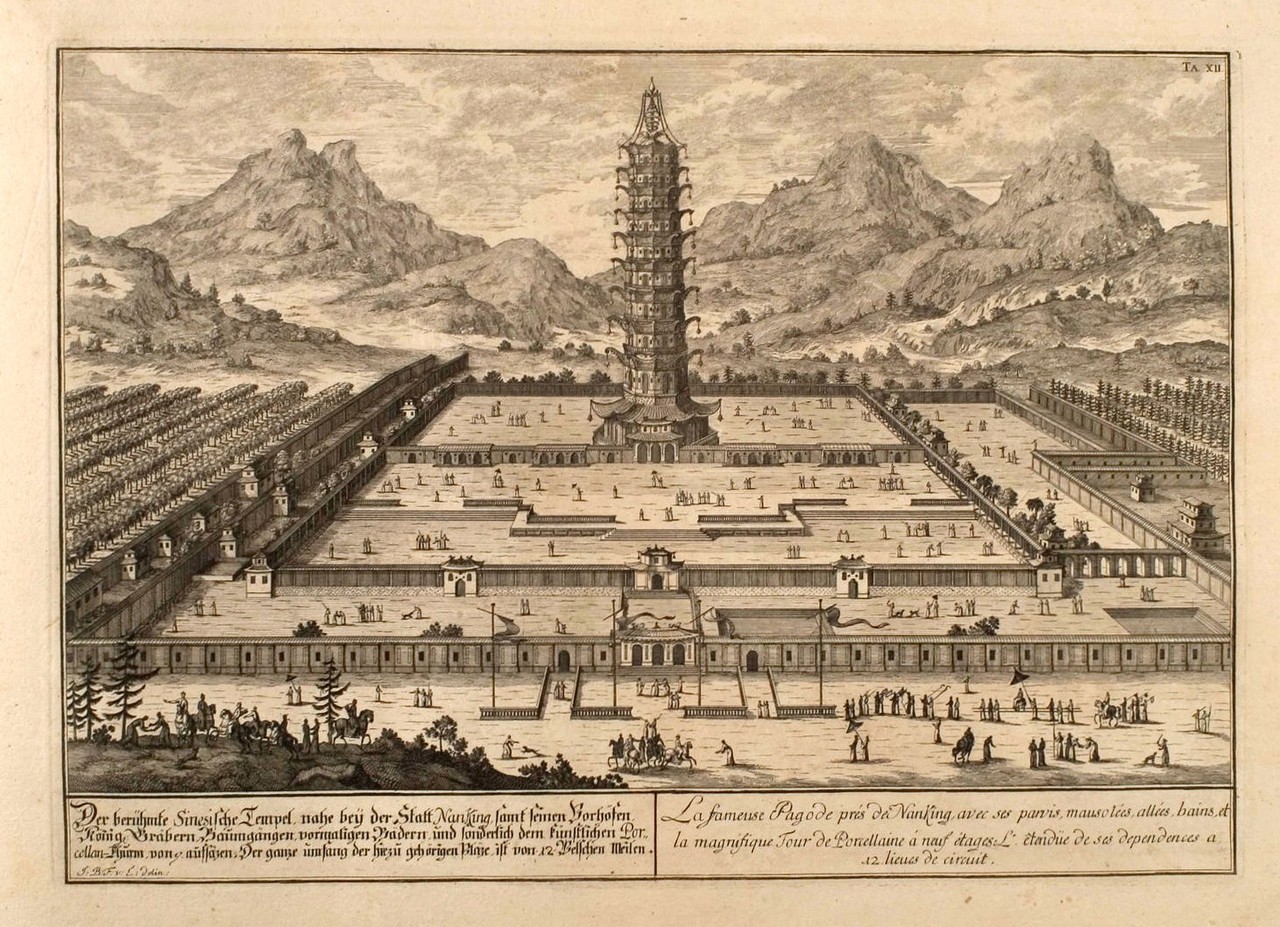

도다이사는 화엄종의 근본 도량이었다.[193]

2. 3. 2. 성립 및 발전

736년에 중국 승려 도선(702-760)이 일본으로 와서 율(律)과 《화엄경》을 강의하였다.[193] 당시 화엄종에 정통한 신라 승려 심상(?-742)은 일본 대안사에 머무르고 있었는데, 일본 승려 양변이 심상을 청해 《화엄경》 강술을 요청하였다.[193] 이것이 일본 화엄종의 시작으로, 일본 화엄종의 시조는 심상이라 할 수 있다.[193]일본에서의 화엄종은 법장의 제자인 심상에 의해 736년에 전해졌다. 금종사(후의 동대사)의 양변의 초청을 받은 심상은 이 절에서 『화엄경』, 『범망경』에 기초한 강의를 하였고, 그 사상이 반영되어 동대사 노사나불상 (나라의 대불)이 건립 (743년–749년)되었다.

3. 교학

화엄종의 교학은 중국 불교의 교리 발전 면에서 천태종과 함께 양대 산맥을 이루었다.[181] 천태종이 실천적인 지관(止觀)을 중시한 반면, 화엄종은 심원하고 광대한 불교의 세계관, 즉 "중중무진(重重無盡)의 법계연기(法界緣起)"를 이론적으로 확립하는 데 주력했다.[178]

화엄종의 주요 교학으로는 사법계(四法界), 삼성설(三性說), 성기설(性起說) 등이 있다.

화엄종은 중심 경전인 《화엄경》 외에도 《대승기신론》, 《법화경》, 《능가경》, 《원각경》 등을 중요하게 여겼으며,[85][86][87] 법장을 비롯한 화엄 종주들은 이들 경전에 대한 주석서를 저술하여 화엄 사상을 체계화했다.

천태종의 교상판석(敎相判釋)에 따르면, 《화엄경》은 부처가 깨달음을 얻은 직후에 설한 가르침으로, 그 내용이 심오하여 일반 중생은 이해하기 어렵다고 한다.

3. 1. 중중무진의 연기(重重無盡의 緣起)

화엄종의 교학은 천태종의 교학이 실천적인 지관(止觀)을 중시한 것과 달리, 심원하고 광대한 불교의 세계관, 즉 "중중무진(重重無盡)의 법계연기(法界緣起)"를 이론적으로 확립했다는 특징이 있다.[178] 다만, 구체적인 실천 방법인 관법(觀法)은 천태종의 지관(止觀)에 양보하고 이론에 치중했기 때문에, 살아있는 종교로서의 생명력은 다소 부족했다.[178]화엄 사상의 핵심은 이 세계의 실상이 개별적인 사물들이 서로 관계하며 (상즉상입) 무한히 겹쳐져 있다는 (중중무진의 연기) 생각이다.

화엄 사상에서는 처음부터 부처의 입장에서 생각하고 행동할 것을 강조한다. 《화엄경》 십지품에 따르면, 보살 초지에서 신불퇴전(信不退轉)의 경지에 이르면 나머지 보살 제십지(第十地)까지는 자연스럽게 도달하게 되므로, 결국 보살의 초심(初心)에 깃든 굳건한 믿음이 무엇보다 중요하다고 본다.

3. 1. 1. 사법계(四法界)

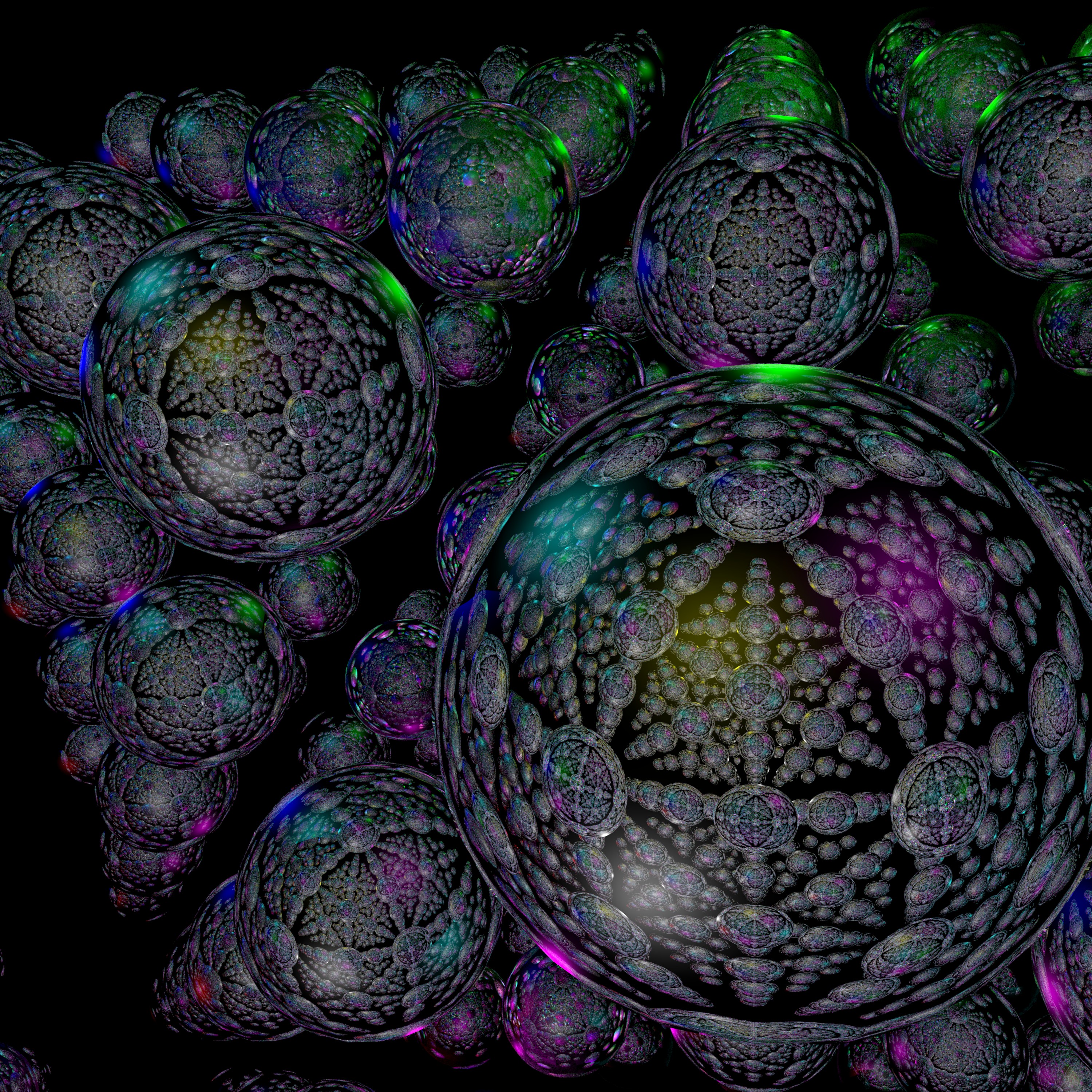

화엄종의 핵심 교리는 모든 현상(법)의 상호 포섭과 상호 침투(''xiangru'')이며, 이는 "완전 융합"(''yuanrong'', 圓融)으로도 알려져 있다. 이는 화엄종이 연기를 독자적으로 해석한 "법계 연기"(法界緣起, ''fajie yuanqi'')와 관련이 있다.[98][96]화엄종에서 상호 침투의 가르침은 인드라망을 통해 비유적으로 묘사된다.

화엄 사상에서 불교의 상호 관통 교리는 다음과 같은 함의를 갖는다:[108][4]

- 진실은 허위(또는 환상)를 포괄하고 상호 관통하는 것으로 이해되며, 그 반대도 마찬가지이다 (참조: 두 가지 진리).

- 순수함(Śuddha)과 선은 불순함과 악을 상호 관통하는 것으로 이해된다.

- 어떤 단일한 불교 가르침을 실천하는 것은 다른 모든 가르침을 실천하는 것을 수반한다.

- 하나의 정신적 오염(번뇌)을 끝내는 것은 그 모든 것을 끝내는 것이다.

- 과거는 미래를 포함하고 그 반대도 마찬가지이며, 삼세(三世)는 모두 서로 융합된다.

- 하나의 보살 지위(지)에서 수행하는 것은 모든 보살 지위에서 수행하는 것을 수반한다.

이 세계의 실상은 개별적이고 구체적인 사물이 서로 관계하며 (상즉상입) 무한히 겹쳐져 있다는 생각 (중중무진의 연기)이다. 이 실상을 4가지 관점인 "사법계"로 나눈다. 우리들의 통상적인 사물에 대한 관점은 사법계이며, 무자성・공의 관점인 이법계는 부처의 세계이다. 이 양자를 지양한 무자성・공의 세계와 구체적인 개별 사물이나 현상이 서로 방해하지 않고 공존하는 이사무애법계가 수행을 하면 나타나지만, 이것은 천태의 생각으로 이와 사를 나누고 있는 점이 불철저하다. 이 분열을 없애면, 마지막으로, 이 즉 무자성・공도 사라지고, 단지 사물과 사물이 융통무애하게 공존하는 사사무애법계라는 부처의 관점에 도달하며, 이것이 본래의 진실 일여의 세계이다.

3. 1. 2. 삼성설(三性說)

화엄종에서는 유식과 반대로 부처의 입장에서 삼성설을 설명하며, 순서대로 원성실성, 의타기성, 변계소집성으로 설명한다.[121]고전 유식 모형에서는 자증을 의식의 객관적인 측면을 인지하는 주관적인 측면의 "결과"로 간주하지만, 화엄종은 자증을 의식의 주관적 및 객관적 측면의 "원인"으로 취급한다.[122] 유식 모형이 인식론에 관한 것이라면, 화엄 모형은 우주론 지향적이다.[123] 법장에 따르면, 자증은 고통을 동반하는 윤회의 망상적인 세계를 일으키는 근본적인 업적 현상이며, 마음이 오직 자신만을 인식하는 상태이다.[124] 법장은 그것이 작용이며 고통의 원인이기 때문에 업적이라고 말한다.[125] 이 업적 활동에 대해 법장은 "이것이 (일종의) 능동적인 개념화 형태이긴 하지만, 매우 미묘하며 연기적으로 유래된 단일 특성에서 (원인을) 유발할 수 있는 것과 (유발되는) 것은 분리되지 않는다."라고 말한다.[126] 법장에 따르면, 망상을 바탕으로 여실상(如實相, suchness)의 모습이 나타나서 참된 마음을 자극하여 업적인 의식을 만들어낸다.[127]

법장은 여래성이 지각의 영역과 현상의 세계를 창조하는 데 적극적인 역할을 한다고 주장했는데, 이는 현상 세계의 진화에서 여래성이 수동적인 역할만을 한다고 보는 현장의 유식 관점과는 다르다.[128] 현장의 유식과 관련된 ''법상''(法相, dharma characteristics) 관점에 따르면, 현상과 여래성의 관계는 땅(여래성)이 집(현상)을 지지하는 "집과 땅"의 관계와 같지만, 이 둘은 구별된다. 반면에, 화엄의 ''법성''(法性, dharma nature) 관점에 따르면, 여래성과 현상의 관계는 무지의 바람이 물(여래성)을 휘저어 파도(현상)를 만들어내는 "물과 파도"의 관계이다.[129]

화엄종과 고전 유식의 또 다른 차이점은 명나라 시대에 ''식기세간''(bhājanaloka), 즉 감각적 경험의 공유된 세계의 본질에 대한 논쟁에서 강조되었다. 고전 유식에 따르면, 각 존재는 자신의 감각 세계를 차지하며, 이는 적절한 업적 연결을 공유하는 다른 존재의 감각 세계와 중첩된다. 따라서 이 관점에 따르면, 기술적으로는 존재의 수만큼 많은 감각 세계가 존재한다. 명나라의 공인 진성(孔寅眞澄, 1547–1617)과 같은 화엄 주석가들은 이를 거부했다. 포괄적인 전체론적 ''법계''(dharmadhātu)와 같은 화엄 개념을 활용하여 진성은 모든 존재가 공유하는 단 하나의 감각 세계가 있다고 주장했다.[130]

펑 유란에 따르면, 현장의 고전 유식이 주관적 관념론의 체계라면, 화엄은 객관적 관념론의 체계이다.[132] 펑 유란은 화엄의 입장에 대해 "법장의 철학의 중심 요소는 보편적이거나 절대적인 범위를 갖는 영구 불변의 '마음'이며, 모든 현상적 표현의 기초이다. 즉, 그의 철학은 객관적 관념론의 체계이다. 따라서 순전히 주관적인 관념론보다 현실주의에 더 가깝다. 이는 객관적 관념론의 체계에서는 대상이 주체와 분리되어도 객관적 세계가 존속할 수 있기 때문이다."라고 말한다.[133] 왕치찬은 유식과 화엄 종파에 대해 "두 종파 모두에서 외적 세계, 즉 현장은 외적 영역이라고 부르고 법장은 사실의 영역이라고 부르는 것은 마음의 표현으로 간주된다. 두 종파 모두에서 이러한 표현은 보편적이고 객관적인 타당성을 가지며, 타당성의 정도는 화엄에서 더 높다. 흥미로운 점은 화엄은 미리 설정된 조화를 전제하는 반면, 유식학파는 그렇지 않다는 것이다."라고 말한다.

3. 1. 3. 성기설(性起說)

화엄종은 우주 전체를 최고의 우주 부처인 비로자나의 몸 자체로 본다. 비로자나는 무한하며, 그의 영향력과 빛은 무한하여 전 우주에 스며든다.[97] 비로자나는 궁극적인 원리(理), Dharmakaya, 여래성(如來性)이며 "현상적 현실의 근본 실체"이다.[117] 비로자나는 중생의 필요와 조건에 따라 변형되고 변화하며, 공(空)이며, 상호 의존적이고, 우주의 모든 현상과 융합되어 있다.[117] 따라서 비로자나는 내재적(의존적이고 융합된 특성)이면서 초월적(모든 것의 불변의 기초)이다.[118]법장에 따르면, nirmanakaya 석가모니가 다른 대승 경전을 가르치는 동안, 비로자나는 그의 10가지 몸(중생신, 국토신, 업보신, 성문신, 벽지불신, 보살신, 여래신, 지혜신, 법신, 공간신)을 통해 ''화엄경''을 가르친다.[119] 법장은 이 10가지 몸을 "삼계", 즉 전 우주의 모든 현상(유정물과 무정물)을 포괄하는 것으로 본다.[120][111]

불성에 대한 사상에서, 천태종은 성구설을 설하여 범부가 점차 수행을 통해 스스로에게 충분히 갖춰지지 않은 외래의 불성에 의해 구제되어 깨달음에 이른다고 주장한다. 반면 화엄종은 성기설을 설하여, 본래 중생에게는 원만한 불성이 갖춰져 있다는 여래장의 사상을 취하며, 그것을 믿지 못하고 자각하려 하지 않기 때문에 미혹에 빠진다고 생각한다.

3. 1. 4. 화엄경의 위상

화엄종의 중심 경전은 이 종파에서 최고의 불교적 계시로 여겨지는 ''화엄경''이다. 이 경전에는 세 가지 다른 중국어 번역본과 다른 관련 경전들이 있다. 폴 윌리엄스에 따르면, ''화엄경''은 체계적인 철학 서적은 아니지만, 중관파와 유가행파를 연상시키는 다양한 대승 불교의 가르침과 순수하고 오염되지 않은 인식 또는 의식(''아말라치타'')에 대한 언급을 담고 있다.[81][2]이 경전은 보살 보현과 문수, 그리고 부처 석가모니와 비로자나불과 같은 인물들에 초점을 맞추며 신비롭고 환상적인 이미지로 가득 차 있다. 비로자나불은 우주적인 부처로서, 그의 몸은 전체 우주이며, 그의 빛, 지혜, 가르침, 그리고 마법적인 화현으로 우주의 모든 원자에 스며든다고 한다.[84]

''화엄경''에 따르면:

> 부처의 경지는 헤아릴 수 없으며, 어떤 중생도 그것을 헤아릴 수 없다... 부처는 끊임없이 큰 광선을 발산하며, 각 광선에는 무수한 부처가 있다... 부처의 몸은 순수하고 항상 평온하며, 그 빛의 광채는 온 세상에 뻗어 있다... 부처의 자유는 측정할 수 없으며, 우주와 모든 공간을 채운다... 다양한 기술로 살아있는 존재를 가르치고, 천둥 소리와 같은 소리를 내며, 진리의 비를 뿌린다... 세상의 모든 선한 활동은 부처의 빛에서 비롯된다... 모든 국토의 모든 원자에 부처가 들어가, 각각 기적적인 모습을 중생들에게 보여준다. 이것이 비로자나의 방식이다... 각 원자에는 무수한 세계의 바다가 있으며, 그 위치는 각각 다르지만 모두 아름답게 순수하다. 이렇게 무한이 하나로 들어가지만, 각 단위는 겹치지 않고 뚜렷하다... 각 원자에는 무수한 빛이 시방의 국토에 스며들어, 모두 부처의 깨달음의 수행을 보여준다. 모든 세계의 바다에서도 마찬가지다. 각 원자에는 모든 시대의 부처가 나타나며, 성향에 따라 다르지만, 본질적인 본성은 오고 가는 것이 없으며, 그들 자신의 힘으로 세상을 관통한다.[82]

이 모든 깨어있는 활동과 숙련된 기술(방편)은 모든 중생을 보살의 단계를 거쳐 결국 부처가 되도록 이끈다고 한다. 이러한 다양한 영적 성취의 단계는 경전의 다양한 부분(15권, 26권)에서 논의된다.[83]

화엄종이 이 경전에서 끌어낸 중요한 교리는 모든 현실의 수준이 상호 연관되고, 상호 침투하며, 상호 융합되어 "모든 것 안에 다른 모든 것이 있다"는 생각이다. ''화엄경''은 다음과 같이 말한다:

> 그들은... 모든 먼지 입자와 같은 수많은 중생, 모임, 그리고 영겁이 모든 먼지 입자에 존재한다는 것을 인식한다. 그들은 많은 국토와 모임, 중생과 영겁이 모든 먼지 입자에 반영된다는 것을 인식한다.[84]

듀물랭에 따르면, 화엄의 "전체성 안의 통일성"은 현상 세계의 모든 개별 실체에 고유한 자성을 귀속시키지 않고 고유성을 부여한다. 윌리엄스에 따르면, 이 우주의 상호 융합된 비전은 부처의 관점에서 본 모든 현상의 총체적인 영역인 "법계"이다. 따라서 화엄경의 초점은 궁극적인 현실에 대한 이러한 관조적인 보편적 비전을 어떻게 달성할 것인가, 그리고 부처와 보살들이 궁극적인 진실에 대한 그들의 비전을 전달하는 데 사용하는 기적적인 힘에 있다.[84]

더욱이, 모든 것이 상호 연결되고 융합되어 있기 때문에, 부처(그리고 그의 우주적인 몸과 보편적인 빛)는 어디에나 존재하며, 그의 지혜 또한 어디에나 존재한다고 한다. 경전 32장에서는 "중생의 세계에는 여래의 지혜가 존재하지 않는 곳이 없다."라고 말한다.[111]

《대승기신론》은 법장과 종밀과 같은 화엄 종주들에게 또 다른 핵심 경전 자료였으며, 이들은 모두 이 논문에 대한 주석을 썼다. 《법화경》 또한 화엄에서 중요한 경전으로 여겨졌다. 다양한 화엄 종주들은 《화엄경》과 함께 《법화경》을 결정적(궁극적) 의미의 경전으로 보았다.[85] 법장은 또한 《능가경》을 결정적인 경전으로 여겼으며, 이에 대한 주석을 썼다.[86][87] 《원각경》 또한 화엄 종주 종밀에게 특히 중요했다.

화엄 사상의 중심이 되는 것은, 이 세계의 실상은 개별적이고 구체적인 사물이 서로 관계하며 (상즉상입) 무한히 겹쳐져 있다는 생각 (중중무진의 연기)이다. 이 실상을 4가지 관점인 "사법계"로 나눈다. 우리들의 통상적인 사물에 대한 관점은 사법계이며, 무자성・공의 관점인 이법계는 부처의 세계이다. 이 양자를 지양한 무자성・공의 세계와 구체적인 개별 사물이나 현상이 서로 방해하지 않고 공존하는 이사무애법계가 수행을 하면 나타나지만, 이것은 천태종의 생각으로 이와 사를 나누고 있는 점이 불철저하다. 이 분열을 없애면, 마지막으로, 이 즉 무자성・공도 사라지고, 단지 사물과 사물이 융통무애하게 공존하는 사사무애법계라는 부처의 관점에 도달하며, 이것이 본래의 진실 일여의 세계이다.

또한, 화엄에서는 부처의 입장이 되어 보기 때문에, 삼성설도 또한 유식과는 반대로, 부처의 측면에서 순서대로 원성실성, 의타기성, 변계소집성으로 설해진다.

부처가 되는 것을 목적으로 하는 것이 아니라, 처음부터 부처의 입장에 자신을 두고 생각하고 행동하는 것을 요구하는 것이 화엄 사상이기 때문에, 《화엄경》의 일부인 십지품에서 설해지는 바와 같이, 보살 초지에서 신불퇴전이 되면, 나머지는 보살 제십지까지 저절로 도달할 것이며, 결국 보살의 초심에 있어야 할 금강의 믿음이 결정적으로 중요하다고 생각한다.

천태종의 교상판석・오시팔교의 교판(천태대사 지의에 의한)에서는 화엄경은 처음에 설해졌으며, 부처가 깨달은 그대로의 말을 기록한 것으로, 범부는 이해하기 어렵다고 한다.

4. 수행

화엄종은 보살도 개념에 따라 여러 수행법을 발전시켰다. 여기에는 신앙 수행, 《화엄경》 연구, 암송 및 필사, 참회 의식, 다라니 암송, 명상 등이 포함된다.[3][37][138] 이러한 요소들은 진수 징위안(靜源)의 《화엄보현행원수증의》(華嚴普賢行願修證儀)와 같은 의례서에 결합되어, 화엄 공동체에서 하루 종일 진행되는 행사 동안 함께 수행되었다.[139]

화엄종 조사들은 인도에서 전해받은 방대한 경전과 가르침을 체계적으로 분류하는 판교(判敎)를 발전시켰다. 지엄은 부처의 가르침을 다섯 단계로 분류했고, 이는 법장 등에 의해 확장되었다. 다섯 단계는 다음과 같다.[136][137][4]

화엄종과 선불교는 어떤 가르침이 올바른 돈오 개념인가에 대해 교리 논쟁을 벌였다. 화엄종 조사들은 선종의 가르침을 열등하게 여겼으나, 선종 조사들은 이를 거부했다.

법장은 삼성(三性, trisvabhāva)에 대한 독특한 해석을 제시했다. 그는 삼성이 궁극적으로 동일하다고 보았는데, 각 성질이 공과 진실의 이중적 측면(진실/공, 거짓/존재)을 갖기 때문이다. 원성실성(圓成實性, pariniṣpanna)은 불변하는 진실/공 측면과 조건에 따른 거짓/존재 측면, 의타기성(依他起性, paratantra)은 본질 없는 진실/공 측면과 가현적 현실의 거짓/존재 측면, 변계소집성(遍計所執性, parikalpita)은 현실에서의 비존재인 진실/공 측면과 감각에 존재한다는 거짓/존재 측면을 가진다. 법장은 원성실성의 불변성, 의타기성의 무본질성, 변계소집성의 현실에서의 비존재를 동일시하고, 그들의 거짓/존재 측면(조건성, 가현적 현실, 감각에 대한 존재) 또한 모두 동일하다고 보았다. 진실/공 범주는 "근본", 거짓/존재 범주는 "가지"이며, 가지는 근본에서 파생된다.[134]

법장은 변계소집성과 원성실성이 의타기성을 중심으로 회전하는 유식 "피벗" 모델과 달리, 의타기성과 변계소집성이 무조건적 측면과 조건적 측면을 갖는 원성실성(하나의 마음과 동일시됨)을 중심으로 회전한다고 보았다.[135]

4. 1. 텍스트 수행

화엄종은 텍스트 수행을 중시했다. 핵심 수행에는 《화엄경》 암송,[140] 의례적인 염불, 경전 연구 및 필사 등이 있으며, 이는 "화엄회"에서 정기적으로 이루어졌다. 경전 전체 염불에는 몇 주에서 몇 달이 걸리기도 했다.[3]《보현행원품》(Bhadracaryāpraṇidhāna)과 같은 경전의 중요 구절을 정기적으로 염송하는 것도 일반적이었다.[141][142] 혼자 염송하거나 경전에 절하는 수행도 흔했으며, 시간이 오래 걸려 "비관"(biguan)이라 불리는 독거 수행으로 수년간 지속되기도 했다.[3]

경전 전체나 구절을 손으로 베껴 쓰는 사경 또한 핵심 수행이었으며, 일부는 뛰어난 서예 실력으로 유명했다. 사경은 염불, 절 수행과 결합되기도 했다.[3] 현대 중국 불교에서도 중요한 전통 수행으로, 자신의 피를 잉크와 섞어 사용하는 혈서(血書)도 드물게 행해졌는데, 한산 덕청(1546-1623)과 중화민국 시기 승려 수예 등이 알려져 있다.[3]

4. 2. 불보살 관상

화엄종은 보살도 개념의 일환으로 다양한 수행법을 발전시켰다. 여기에는 신앙 수행, 《화엄경》 연구, 암송 및 필사, 참회 의식, 다라니 암송, 명상 등이 포함된다.[3][37][138] 이러한 요소들은 진수 징위안(靜源)의 《화엄보현행원수증의》(華嚴普賢行願修證儀)와 같은 의례서에 결합될 수 있으며, 화엄 공동체에서 하루 종일 진행되는 행사 동안 함께 수행된다.[139]

《화엄경》과 화엄종에서 자주 강조되는 또 다른 수행은 불상념불(념불) 즉, 부처에 대한 관조이다.[143] 중국 불교에서 부처를 관조하는 인기 있는 방법은 부처의 이름을 암송하는 것이다. 이 수행은 비로자나의 정토인 연화장 세계(산스크리트어: Padmagarbha-lokadhātu; 중국어: ''연화장세계'' 蓮花藏世界)에 다시 태어나기 위한 방법으로도 여겨졌다.[144][145] 이 정토는 우리 세계를 포함한 전체 우주를 담고 있으며, 법계와 동일하다.[145] 따라서 화엄종에서는 우리 세계(사바 세계) 또한 연화장 정토로 본다.[147] 화엄종은 비로자나의 정토를 아미타불의 극락세계와 비이원적이며 융합된 것으로 보았다.[146]

불상념불 수행은 징관, 종밀, 고려 승려 균여(923–973), 팽소성(청나라 재가 학자) 등 다양한 인물들이 장려했다.[144][147][146][43]

규봉 종밀은 4가지 유형의 불상념불(''념불'')을 가르쳤는데, 이는 후대 중국 인물들에게도 채택된 체계였다.[146] 4가지 유형의 념불은 다음과 같다:[148][146]

- 명호 관조(''칭명념'' 稱名念): ''문수사리설반야경''(대정장 232)을 모델로 한다. 부처를 선택하고 그 방향을 향한 다음, 정신적으로 부처 이름을 "지속"(칭명 稱名)하여 모든 부처의 환영을 얻을 때까지 반복한다.

- 상 관조(''관상념'' 觀像念): ''대보적경''(大寶積經, T.310)에 근거하며, 부처 형상을 사용하여 관조한다.

- 관상 관조(''관상념'' 觀想念): 물리적 형상 도움 없이 부처 몸을 관조하며, ''불설관불삼매해경''(T.643) 및 ''좌선삼매경''(T.614) 등 경전에 기초한다.

- 실상 관조(''실상념'' 實相念): 모든 법의 참된 본성인 법신, 법성을 관조한다. ''문수사리설반야경''에 따르면 "불성의 참된 본성"이며, "생겨나거나 소멸되지 않으며, 가지도 않고 오지도 않으며, 이름도 특징도 없다".[149]

화엄 념불 가르침의 또 다른 주요 인물은 12세기 송나라 승려 의화(義和)인데, 그는 념불 방법을 화엄 명상 가르침, 보현보살 십대원 수행과 결합하여 이 수행을 궁극적 실재에 대한 화엄 비전을 실현하는 방법으로 보았다.[43] 청나라 시대 백정서법(1641-1728)과 재가 학자 팽소성(1740–1796)은 화엄-념불 방법을 더욱 장려했다.[43] 화엄 정토 수행에는 관세음보살 등 보살에 대한 헌신도 포함되기도 했다. 이는 의상과 혜원 등 한국 승려들이 장려했다.[147][145]

재가 수행자 이통현(635-730)은 《화엄경》 제9장에 기초한 명상 수행법을 기술한다. "불광관(佛光觀)"이라 불리는 이 수행법은 마음속에서 부처가 발하는 보편적인 빛을 관상하고 시각화하는 데 초점을 맞추며, 관상을 점점 더 바깥으로 확장하여 온 우주를 채우도록 한다.[150] 이 부처 빛에 대한 관상은 즐겁고 평온한 상태로 이어지며, 공(空)에 대한 통찰로 이어진다.[151] 이통현의 명상 가르침은 일본 화엄종 승려 묘예에게 영향을 미쳤으며, 그는 "불광삼매관(佛光三昧觀)"(일본어: ''bukkō zanmaikan'', 佛光三昧觀)이라는 유사한 수행법을 장려했다.[152][59]

또 다른 시각화 명상 유형은 한국 화엄종 승려 최원이 장려했다. 최원은 관세음보살 관상 명상(kwansang 觀想)을 가르쳤다.[153] 최원에 따르면, 이는 관세음보살의 깨달음 영역, 자신의 마음 본질, 관세음보살, 자신의 몸이 서로 융합하고 상호 침투하기 때문에 효과적이다.[153]

4. 3. 명상

이통현(635-730)은 『화엄경』 제9장에 기초한 명상 수행법에 대해 기술하고 있다. 이 수행법은 "불광관(佛光觀)"이라고 불리며, 마음속에서 부처가 발하는 보편적인 빛을 관상하고 시각화하는 데 초점을 맞추며, 관상을 점점 더 바깥으로 확장하여 마침내 온 우주를 채우도록 하는 것이다.[150] 이 부처의 빛에 대한 관상은 즐겁고 평온한 상태로 이어지며, 이는 공(空)에 대한 통찰로 이어진다.[151] 이통현의 명상 가르침은 특히 일본 화엄종 승려 묘예에게 영향을 미쳤으며, 그는 "불광삼매관(佛光三昧觀)"(bukkō zanmaikan|붓코 잔마이칸일본어)이라는 유사한 수행법을 장려했다.[152][59]또 다른 시각화 명상 유형은 한국 화엄종 승려 최원에 의해 장려되었다. 최원은 관세음보살에 대한 관상 명상(觀想)을 가르쳤다.[153] 최원에 따르면, 이는 관세음보살의 깨달음의 영역, 자신의 마음의 본질, 관세음보살, 그리고 자신의 몸이 서로 융합하고 상호 침투하기 때문에 효과적이다.[153]

4. 4. 밀교적 수행

법장은 다라니 수행을 장려했는데, 예를 들어 현장이 번역한 ''관세음보살 십일면 심다라니''가 있다.[156]

화엄종과 중국 밀교 수행의 통합은 거란의 요나라 불교의 특징이었다.[157] 요나라 시대 원부사(元符寺)의 화엄종 승려였던 각원(覺元)은 ''대일경요석의소(大日經要釋義疏)''를 기반으로 호마와 관정(灌頂)과 같은 밀교 의식을 수행했는데, 이는 일행의 전통과 비로자나성불경에 근거한 것이었다.[158] 소렌슨에 따르면, 당나라 이후 화엄종 비로자나불과 밀교 대비로자나불의 도상이 융합되기도 했다.[159]

화엄종과 중국 밀교의 통합에서 가장 중요한 인물은 11세기 승려인 도신(道詵)이었을 것이다. 그는 ''현밀원통성불심요집(顯密圓通成佛心要集)''을 저술했다.[160] 이 저술은 세 부분으로 나뉜다. 첫 번째 부분은 화엄 사상을 요약하는데, 도신은 이를 현교(顯敎) 또는 명교(明敎) 불교 가르침의 최고 형태로 간주한다. 또한 "보현보살 행의 바다를 닦는" 화엄의 수행(호흡 명상, 공(空)에 대한 명상, 예배, 공양, 참회 의식, 서원, 염불 등)을 다양하게 논한다.[160]

두 번째 부분은 밀교 또는 진언법(眞言法)(밀교, 진언종)을 가르치는데, 준제 다라니와 다른 진언(예: 마니 진언)을 중심으로 하며, 이는 많은 강력한 효과가 있다고 전해지며 심지어 재가 신자들에게도 권장된다. 마지막으로, 세 번째 부분은 "현교 교리와 밀교 수행의 체계적인 통합"을 장려하며, "둘 중 어느 하나라도 다른 하나 없이는 불완전하며, 순차적으로 또는 함께 수행되어야 한다고 주장"한다.[160]

기멜로에 따르면:

> 도신의 저술에서 핵심은 화엄 교리의 "몸"과 준제의 상(像)이 어떻게든 상호 내재적이며, 여신의 존재를 부름으로써 어떻게든 교리의 진실을 확인하고 실제로 효험하게 만드는가 하는 것이다. 다시 말해, 도신은 준제 다라니를 외거나, 산스크리트 문자 또는 한자 배열로 된 그래픽 형태의 다라니를 시각화한 다음, 주문과 시각화된 음절에서 여신의 의인화된 신체적 상이 나타나는 것을 상상하는 동시에, 이에 해당하는 수인(手印)을 행하면, 이를 통해 교리의 진실을 가속화하고 증명할 것이며, 이는 단지 비유적으로 뿐만 아니라, 감히 말하건대 성사적으로 이루어질 것이라고 주장한다. [160]

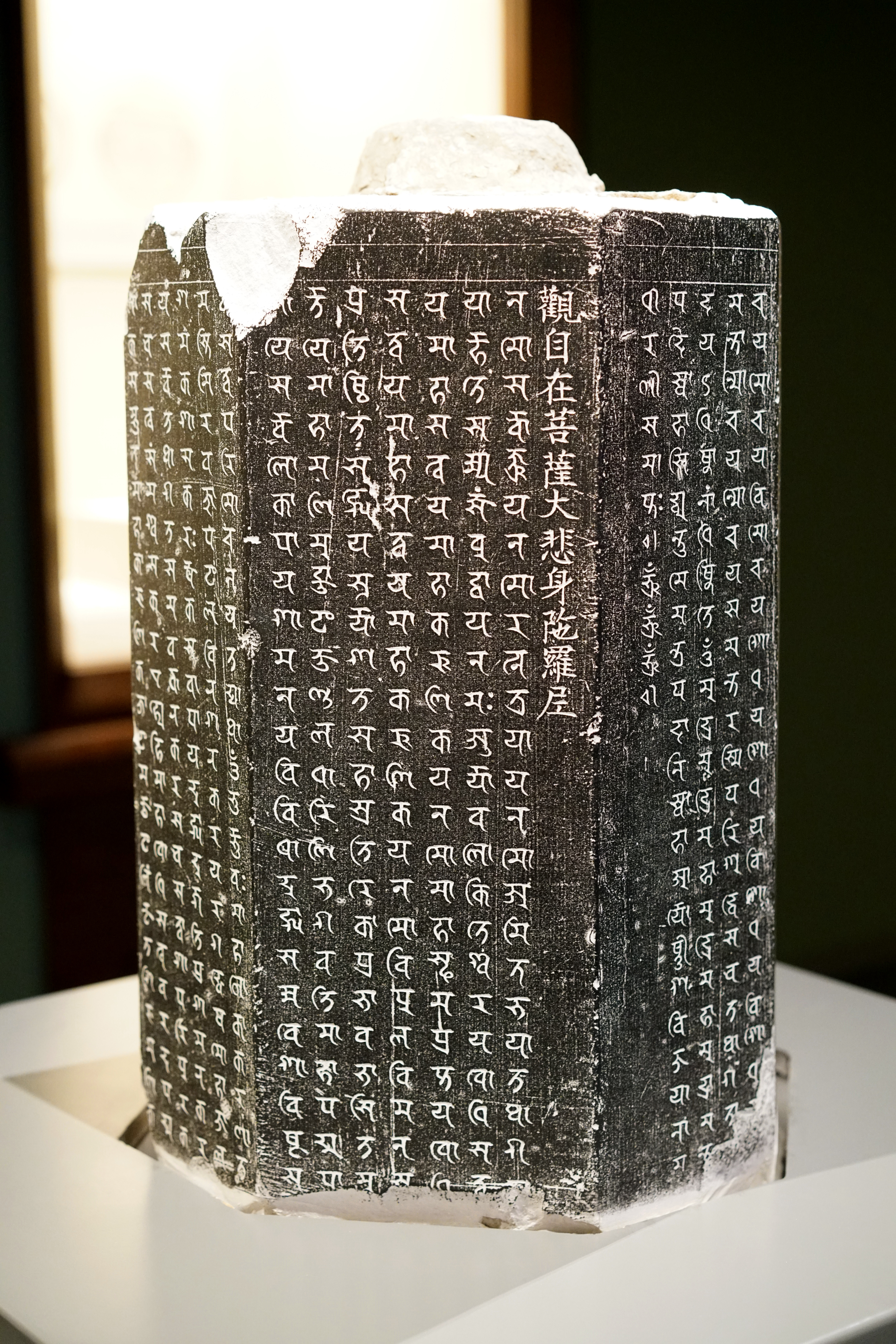

요나라 전통에서 사용된 중요한 밀교 경전으로는 ''준제다라니'', ''불설최상승비밀대교왕경'' (Usṇīsavijayā-dhāranī)'', ''니라칸타 다라니(Nīlakaṇṭhaka-dhāranī)'' 그리고 ''대법구다라니경(大法炬陀羅尼經)'' 등이 있다.[158] 요나라에서는 탑, 탑파 및 불상에 다라니와 만트라의 힘을 부여하는 경우가 많았다. 이러한 구조물들은 종종 관세음보살의 육자진언과 같은 다라니, 경전 또는 만트라로 채워지거나 새겨졌다. 다라니와 만트라가 새겨진 기둥도 흔했다.[161]

밀교 수행과 화엄 불교의 통합은 금나라 시대(1115~1234)에도 인기를 유지했으며, 이때 ''불설최상승비밀대교왕경''과 준제 수행이 가장 인기 있었다.[162] 화엄종-선불교(종밀에서 유래)와 티베트 불교 (주로 사캬파와 가규파)의 밀교 가르침과 수행의 유사한 통합은 서하 시대 불교에서도 일어났다.[163]

''준제다라니'', ''불설최상승비밀대교왕경'', 그리고 ''니라칸타 다라니''는 현대 화엄 불교에서도 여전히 중요하며, 현대 법회에서 염송된다. 현대 화엄종의 또 다른 다라니/밀교 수행으로는 42개의 《화엄경》 음절(아라파차나 문자의 한 형태, 다양한 대승 경전에 나오는 관법)을 관상하는 것이 있다.[164][165]

일본의 화엄종은 진언종에서 많은 밀교 만트라와 수행을 채택한 것으로 알려져 있다. 묘혜 화엄종 승려는 대중적인 광명진언('kōmyō shingon', 光明眞言)을 널리 보급한 것으로 알려져 있다.[166] 진언종의 영향으로 인해, 오늘날의 화엄종은 수많은 밀교 불교 요소를 유지하고 있다.

4. 5. 돈오(頓悟)와 보살도

화엄종은 돈오 사상을 옹호했다. 이는 불성이 이미 모든 존재에게 내재해 있고, 보편적인 상호 침투에 대한 이론에서 불성이 보살도의 첫 번째 지위와도 상호 연관되어 있기 때문이다.[167][168] 따라서, 화엄종 조사 법장은 "처음 깨달음을 일으킬 때 (보리심) 완벽하게 깨달음을 얻는다"라고 말했다.[168]마찬가지로, 기멜로(Gimello)에 따르면, 화엄의 스승 이통현은 다음과 같이 길을 이해한다:

수행자의 마음속에서 처음 믿음을 얻는 것은 그 자체로 전체 길의 절정이며, 최종적인 불성을 깨닫는 것이다.... ‘믿음’ 또는 깨달음의 가능성에 대한 확신은 그 자체로 깨달음이며, 이는 ‘예측적이고 인과적인 양태’이다.[169]깨달음으로 가는 길의 모든 요소들의 이러한 상호 침투는 모든 순간을 상호 연결된 것으로 보는 화엄의 시간관의 결과이기도 하다(현재 수행과 아주 먼 미래의 궁극적인 불성을 포함하여). 시간 자체가 비어있기 때문에, 모든 순간(과거, 현재, 미래)은 서로 상호 침투한다.[168][170] 법장은 "시작과 끝이 서로 침투한다. 각 [보살] 단계에서, 사람은 보살이면서 동시에 부처이다."라고 기록했다.[170]

이와 같이, 화엄종은 보살이 보살의 단계를 거쳐 발전하는 것을 지위 (지)의 선형적인 것으로 이해하지 않는다.[168] 대신, "믿음의 완성"의 초기 단계에 도달하자마자 (이는 화엄의 52지 모델의 일부이다), 모든 지위뿐만 아니라 불성도 획득하게 된다.[170] 이 "믿음의 단계에서 깨달음" (信滿成佛, 신만성불) 교리는 화엄의 독특한 특징이었으며 법장이 처음 소개했지만, ''화엄경''의 한 구절에서 선례를 가지고 있다.[171]

화엄에서 불성은 모든 개념, 시간 및 단계를 초월한다. 수행은 내재하지 않은 것을 창조할 수 없기 때문에, 화엄은 보살도를 이미 존재하는 것(불성, 즉 존재 안에 숨겨진 불성 그 자체)을 드러내는 것으로 본다. 이 교리에도 불구하고, 화엄의 조상들은 보살도의 점진적인 수행이 여전히 필요하다고 주장했다. 이는 모든 단계가 완전히 상호 침투하면서도 그 특수성을 유지하며, 보살도의 수행을 통해서만 내재된 불성이 나타나기 때문이다.[171][172][173]

따라서, 이통현은 "보살도를 따르는 것 외에 다른 깨달음은 없다"고 말하며, 더 나아가:

근본적인 지혜는 명상을 통해 나타난다; 수행이 그것을 창조하거나 생겨나게 하지 않는다. 보살도를 따르고 보살 수행을 배우면, 근본적인 지혜가 저절로 빛을 발할 것이다....[173]와 같이 말했다. 마찬가지로, 화엄종 조사 종밀은 불성은 "돈오 후 점진적인 수행"을 통해 도달하며, "돈오와 점수는 서로 모순되지 않고 실제로 보완적이다"라고 주장했다.[95]

5. 현대의 화엄종

화엄 사상은 동아시아 불교의 철학적 태도에 깊은 영향을 주었다. 웨이 다오루에 따르면 화엄의 완전 융합 이론은 "모든 불교 전통에 점차적으로 수용되었으며, 결국 중국 불교의 모든 측면에 스며들었다."[99] 일부 학자들은 화엄을 선불교의 주요 철학으로 보기도 한다.[5]

화엄 사상은 동아시아 밀교에도 큰 영향을 미쳤다. 공해 (774-835)는 화엄 사상에 정통했으며, 화엄을 최고의 현교적 관점으로 보았다.[66] 이 몸으로 성불한다는 그의 관점과 같은 공해의 일부 사상도 화엄 사상에 영향을 받았다.[67]

당나라 이후 시대에 화엄 사상은 (선 사상과 함께) 천태종에도 영향을 미쳤다.[68] 화엄과 선에 영향을 받은 천태종의 인물들은 "산외(山外)"파로 불렸으며, 이들은 "산가(山家)"파와 논쟁을 벌였다.[68]

화엄 사상은 또한 료닌 (1072–1132)의 유즈 넨부츠 종파의 정토교 교리에 중요한 원천이 되었다.[69] 마찬가지로 화엄 사상은 명나라의 주석가 운서주굉 (1535–1615)과 현대의 재가 학자 양문회 (1837–1911)와 같은 일부 중국 정토교 사상가들에게도 중요했다.[70]

화엄경의 다양한 경전은 사마타 수행과 개발을 위한 다양한 틀을 제공한다. 화엄경 자료는 해인삼매(海印三昧)와 화엄삼매를 언급한다.[154] 명상에 대해 논하는 주요 화엄경 자료에는 법순의 『법계관문(法界觀門)』과 법장의 『집망환원(集妄還源)』이 있다.[155] 또 다른 주요 경전으로는 『화엄오교지관(華嚴五教止觀)』이 있다.[95]

법순의 명상 틀은 세 가지 주요 관찰 단계에 기반을 두었다. (1) 모든 법의 참된 본성으로서의 공(空)을 이해하고, (2) 모든 법이 진리와 조화됨을 이해하며, (3) 모든 법이 서로를 방해하지 않고 각 법이 다른 모든 법을 포함한다는 것을 이해하는 것이다.[155]

"사법계(四法界)" 이론은 결국 화엄종의 중심적인 명상 틀이 되었다. 이 교리적, 명상적 틀은 징관의 명상 해설서인 『화엄법계관문(華嚴法界觀門)』과 그 주석에서 설명된다.[95] 법계는 보살 수행의 목표이며, 인식하거나 들어가야 하는 궁극적인 실재의 본성이다. 폭스에 따르면, 사법계는 "세상에 대한 네 가지 인지적 접근 방식, 현실을 파악하는 네 가지 방법"이다.[95]

현실을 보는 네 가지 방식은 다음과 같다.[95]

폭스에 따르면, "이러한 법계는 별개의 세계가 아니라 실제로 단일 현상적 다양체에 대한 점점 더 홀로그래픽적인 관점이다…그것들은 더 적절하게 경험에 대한 네 가지 유형 또는 질서의 관점을 나타낸다."[95] 또한, 화엄경에서 이 관찰은 "특정 관점에 대한 고정 또는 집착"에 있는 고통의 문제에 대한 해결책이다. "우리가 대상의 본질이라고 생각하는 것은 실제로 단지 이름일 뿐이고, 단지 기능적 지정일 뿐이며, 이러한 맥락적 정의 중 어느 것도 다른 것과 반드시 간섭할 필요는 없다."[95]

이 가르침의 실제 적용과 관련하여, 백정수법은 염불 수행을 다음과 같이 사법계와 연관시켰다.[43]

참조

[1]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[2]

웹사이트

Huayan Buddhism

https://plato.stanfo[...]

Center for the Study of Language and Information

2019

[3]

서적

The Huayan University network: the teaching and practice of Avataṃsaka Buddhism in twentieth-century China

Columbia University Press

2020

[4]

웹사이트

Huayan Buddhism

https://plato.stanfo[...]

2019

[5]

논문

The Huayan Metaphysics of Totality

2013

[6]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[7]

서적

Tsung-Mi and the Sinification of Buddhism

University of Hawaii Press

2002

[8]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[9]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism (ASIATISCHE FORSCHUNGEN)

2007

[10]

문서

2007

[11]

문서

2007

[12]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism

2007

[13]

서적

Meditation Traditions in Fifth-Century Northern China: With a Special Note on a Forgotten “Kaśmiri” Meditation Tradition Brought to China by Buddhabhadra (359-429)

ISEAS Publishing

2014

[14]

간행물

The Exegetical Tradition of the Buddhāvataṃsaka-sūtra

2022-01-01

[15]

서적

Translating Totality in Parts: Chengguan's commentaries and subcommentaries to the Avatamska Sutra

https://books.google[...]

University Press of America

2014

[16]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism (ASIATISCHE FORSCHUNGEN)

2007

[17]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism (ASIATISCHE FORSCHUNGEN)

2007

[18]

서적

Thomé H. Fang, Tang Junyi and Huayan Thought: A Confucian Appropriation of Buddhist Ideas in Response to Scientism in Twentieth-Century China

BRILL

2016

[19]

서적

Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism

University of Hawaii Press

1993

[20]

서적

Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism

University of Hawaii Press

1993

[21]

서적

Thomé H. Fang, Tang Junyi and Huayan Thought: A Confucian Appropriation of Buddhist Ideas in Response to Scientism in Twentieth-Century China

BRILL

2016

[22]

서적

Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism

University of Hawaii Press

1993

[23]

웹사이트

華嚴源流與傳承 / A Historical Overview of the Huayen School – 美國華嚴蓮社

https://www.huayenus[...]

2023-08-23

[24]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism (ASIATISCHE FORSCHUNGEN)

2007

[25]

웹사이트

“Buddhism and the Dao in Tang China: The Impact of Confucianism and Daoism on the Philosophy of Chengguan,”

http://imrehamar.elt[...]

1999

[26]

문서

2012

[27]

문서

2012

[28]

웹사이트

道㲀《顯密圓通成佛心要》新考(A New Study on Xianmi Yuantong Chengfo xinyao [The Essentials of Attaining Buddhahood according to Perfect and Penetrative Teaching of Esoteric and Exoteric Traditions] by Liao Buddhist Master Daochen).

https://glorisunglob[...]

[29]

학위논문

Feeding Ghosts: A Study of the Yuqie Yankou Rite

http://library.victo[...]

2003

[30]

학위논문

Feeding Ghosts: A Study of the Yuqie Yankou Rite

http://library.victo[...]

2003

[31]

학위논문

Feeding Ghosts: A Study of the Yuqie Yankou Rite

http://library.victo[...]

2003

[32]

논문

The Tangut Text of Suiyuan ji and the History of Chan Buddhism in Xixia

https://brill.com/vi[...]

Brill

2020

[33]

간행물

Ŭich'ŏn, Jingyuan, and ritual repentance in the revival of Huayan Buddhism in the Northern Song period

https://doi.org/10.1[...]

2020-01-02

[34]

웹사이트

Review of "A Study of the Thoughts of the Song dynasty Huayan" School 宋代華嚴思想研究

https://www.harvard-[...]

2023-04-24

[35]

서적

Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism

University of Hawaii Press

1993

[36]

논문

Review of Wang Song (王頌). ''A Study of the Thoughts of the Song dynasty Huayan School'' (宋代華嚴思想研究) (2008).

https://www.harvard-[...]

Harvard-Yenching Institute

2018

[37]

서적

'Modern Chinese Religion I (2 vols.): Song-Liao-Jin-Yuan (960-1368 AD)'

BRILL

2014

[38]

웹사이트

Splendors of the Biblioteca Apostolica Vaticana and Rare Books from the Ming and Qing Imperial Libraries

https://theme.npm.ed[...]

2023-03-11

[39]

서적

Enlightenment in Dispute: The Reinvention of Chan Buddhism in Seventeenth-Century China

Oxford University Press, USA

2011

[40]

논문

"What is Our Shared Sensory World?: Ming Dynasty Debates on Yogacara versus Huayan Doctrines."

http://buddhism.lib.[...]

Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies

2018

[41]

서적

A Brief History of the Relationship Between Confucianism, Daoism, and Buddhism

Springer Nature

2023

[42]

서적

Path of No Path: Contemporary Studies on Pure Land Buddhism Honoring Roger Corless

Numata Center for Buddhist Translation and Research

2009

[43]

논문

On the Synthesis of Huayan Thought and Pure Land Practice by Early Qing Dynasty Buddhist Scholars (清初華嚴念佛思想試析——以續法與彭紹升為例).

https://chinesebuddh[...]

[44]

서적

'Domesticating the Dharma'': Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea

University of Hawai'i Press

2008

[45]

서적

'Domesticating the Dharma'': Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea

University of Hawai'i Press

2008

[46]

서적

'Domesticating the Dharma'': Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea

University of Hawai'i Press

2008

[47]

서적

'Domesticating the Dharma'': Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea

University of Hawai'i Press

2008

[48]

서적

'Domesticating the Dharma'': Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea

University of Hawai'i Press

2008

[49]

서적

Hwaom I: The Mainstream Tradition

Jogye Order of Korean Buddhism

2012

[50]

서적

'Domesticating the Dharma'': Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea

University of Hawai'i Press

2008

[51]

서적

'Domesticating the Dharma'': Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea

University of Hawai'i Press

2008

[52]

서적

'Domesticating the Dharma'': Buddhist Cults and the Hwaom Synthesis in Silla Korea

University of Hawai'i Press

2008

[53]

서적

The History of Korea: 2nd edition

ABC-CLIO

2014

[54]

서적

History of Buddhism

Jimoondang

2007

[55]

서적

Current Perspectives in Buddhism: Buddhism today / issues&global dimensions

Cyber Tech Publications

2011

[56]

서적

Hwaom I: The Mainstream Tradition

Jogye Order of Korean Buddhism

2012

[57]

서적

Avataṃsaka Buddhism in East Asia: Huayan, Kegon, Flower Ornament Buddhism; origins and adaptation of a visual culture

Harrassowitz

2012

[58]

웹사이트

Kegon

https://www.oxfordre[...]

[59]

서적

Brill's Encyclopedia of Buddhism Volume II: Lives

BRILL, Leiden|Boston

2019

[60]

서적

Shingon Refractions: Myoe and the Mantra of Light

Simon and Schuster

2004

[61]

웹사이트

"Vocalizing the Lament over the Buddha's Passing: A Study of Myōe's Shiza kōshiki"

https://buddhiststud[...]

2023-04-26

[62]

서적

Shingon Refractions: Myoe and the Mantra of Light

Simon and Schuster

2004

[63]

서적

Shingon Refractions: Myoe and the Mantra of Light

Simon and Schuster

2004

[64]

논문

Ch'eng-kuan on the Hua-yen Trinity 中華佛學學報第 9 期

https://philarchive.[...]

Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies

1996

[65]

서적

The Huayan University network : the teaching and practice of Avataṃsaka Buddhism in twentieth-century China

https://www.worldcat[...]

2020

[66]

기타

Kukai's Esotericism and Avatamsaka Thought

2012

[67]

기타

Kukai's Esotericism and Avatamsaka Thought

2012

[68]

논문

Anti-Chan Polemics in Post-Tang Tiantai

https://journals.ub.[...]

1994

[69]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism

Asiatische Forschungen

2007

[70]

논문

Rethinking Yang Wenhui's identity as a ‘Chinese’ Pure Land Buddhist in his polemics against Jōdo-Shinshū

2020

[71]

서적

The Records of Mazu and the Making of Classical Chan Literature

Oxford University Press

2015

[72]

서적

The Records of Mazu and the Making of Classical Chan Literature

Oxford University Press

2015

[73]

서적

Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism

University of Hawaii Press

1993

[74]

서적

Discourse and Ideology in Medieval Japanese Buddhism

Routledge

2006

[75]

서적

The Record of Linji

University of Hawaii Press

2008

[76]

웹사이트

Huayan Buddhism and the Phenomenal Universe of the Flower Ornament Sutra (Buddhadharma Magazine Article)

https://www.ancientd[...]

2006

[77]

서적

Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism

University of Hawaii Press

1993

[78]

서적

Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism

University of Hawaii Press

1993

[79]

서적

Numinous Awareness Is Never Dark: The Korean Buddhist Master Chinul's Excerpts on Zen Practice

University of Hawaii Press

2016

[80]

간행물

“To Be is To Inter-Be”: Thich Nhat Hanh on Interdependent Arising

http://scholarworks.[...]

2021-12

[81]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[82]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[83]

서적

Buddhist Spirituality: Indian, Southeast Asian, Tibetan, and Early Chinese

[84]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[85]

웹사이트

Huayan Buddhism

https://plato.stanfo[...]

2019

[86]

웹사이트

Buddha-nature (as Depicted in the Lankavatara-sutra), Introduction

https://www.wisdomli[...]

2012

[87]

논문

The Zen Commentary on the Lankāvatāra Sūtra by Kokan Shiren (1278-1346) and its chief antecedent, the commentary by the Khotanese monk Zhiyan

https://www.zenbunka[...]

Australian National University

[88]

논문

The Buddhāvataṃ saka-sūtra and Its Chinese Interpretation: The Huayan Understanding of the Concepts of Ālayavijñāna and Tathāgatagarbha

http://real-d.mtak.h[...]

2014

[89]

웹사이트

Fazang (Fa-tsang) {{!}} Internet Encyclopedia of Philosophy

https://iep.utm.edu/[...]

2023-04-04

[90]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism (ASIATISCHE FORSCHUNGEN)

2007

[91]

서적

Philosopher, Practitioner, Politician: The many lives of Fazang (643-712)

Leiden: Brill

2007

[92]

서적

Mahayana Buddhism the doctrinal foundations

2009

[93]

서적

Tsung-Mi and the Sinification of Buddhism

University of Hawaii Press

2002

[94]

서적

The Huayan Metaphysics of Totality

2013

[95]

웹사이트

The Practice of Huayan Buddhism

http://www.fgu.edu.t[...]

2015

[96]

논문

Chengguan's Theory of Four Dharma-dhātus Imre Hamar

1998

[97]

서적

Hua-yen Buddhism: The Jewel Net of Indra

Pennsylvania State University Press

1977

[98]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism

Asiatische Forschungen 151. Otto Harrassowitz Verlag

2007

[99]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism

2007

[100]

서적

Encyclopedia of Chinese philosophy

Routledge

2003

[101]

서적

Entry into the Inconceivable: An Introduction to Hua-yen Buddhism

University of Hawaii Press

1993

[102]

서적

Chinese Buddhism: A Thematic History

University of Hawaii Press

2020

[103]

웹사이트

Huayan Buddhism

https://plato.stanfo[...]

2019

[104]

서적

The Huayan Metaphysics of Totality

2013

[105]

웹사이트

Huayan Buddhism

https://plato.stanfo[...]

2019

[106]

서적

Readings in Later Chinese Philosophy: Han to the 20th century

Hackett Publishing

[107]

간행물

'Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism'

Otto Harrassowitz Verlag

[108]

간행물

'Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism'

[109]

서적

'Philosopher, Practitioner, Politician: The many lives of Fazang (643-712)'

Brill

[110]

서적

'Mahayana Buddhism the doctrinal foundations'

[111]

논문

'The Manifestation of the Absolute in the Phenomenal World: Nature Origination in Huayan Exegesis.'

https://www.persee.f[...]

[112]

문서

"Vairocana of the ''Avataṃsaka Sūtra'' as Interpreted by Fazang 法藏 (643-712): A Comparative Reflection on 'Creator' and 'Creation' 法藏(643-712)筆下《華嚴經》中的盧舍那:談佛教中的創世者和創世"

[113]

간행물

Sakyamuni and Vairocana

[114]

간행물

Sakyamuni and Vairocana

[115]

간행물

Sakyamuni and Vairocana

[116]

학위논문

"Exegesis-philosophy interplay : introduction to Fazang's (643-712) commentary on the Huayan jing (60 juans) [Skt. Avataṃsaka Sūtra; Flower garland sūtra] — the Huayan jing tanxuan ji [record of investigating the mystery of the Huayan jing]"

https://open.library[...]

University of British Columbia Library

[117]

문서

[118]

문서

[119]

학위논문

"Exegesis-philosophy interplay : introduction to Fazang's (643-712) commentary on the Huayan jing (60 juans) [Skt. Avataṃsaka Sūtra; Flower garland sūtra] — the Huayan jing tanxuan ji [record of investigating the mystery of the Huayan jing]"

https://open.library[...]

University of British Columbia Library

[120]

학위논문

"Exegesis-philosophy interplay : introduction to Fazang's (643-712) commentary on the Huayan jing (60 juans) [Skt. Avataṃsaka Sūtra; Flower garland sūtra] — the Huayan jing tanxuan ji [record of investigating the mystery of the Huayan jing]"

https://open.library[...]

University of British Columbia Library

[121]

논문

'"Suddenly Deluded Thoughts Arise": Karmic Appearance in Huayan Buddhism'

2010-06

[122]

논문

'"Suddenly Deluded Thoughts Arise": Karmic Appearance in Huayan Buddhism'

2010-06

[123]

논문

'"Suddenly Deluded Thoughts Arise": Karmic Appearance in Huayan Buddhism'

2010-06

[124]

논문

'"Suddenly Deluded Thoughts Arise": Karmic Appearance in Huayan Buddhism'

2010-06

[125]

서적

An English Translation of Fa-Tsang's Commentary on the Awakening of Faith

Edwin Mellen Press

[126]

서적

An English Translation of Fa-Tsang's Commentary on the Awakening of Faith

Edwin Mellen Press

[127]

간행물

Deconstructing and Reconstructing Yogacara: Ten Levels of Consciousness-only/One-mind in Huayan Buddhism

Harrassowitz Verlag Wiesbaden

[128]

간행물

A Huayan Paradigm for the Classification of Mahayana Teachings: The Origin and Meaning of Faxingzong and Faxiangzong

Harrassowitz Verlag Wiesbaden

[129]

논문

"What is Our Shared Sensory World?: Ming Dynasty Debates on Yogacara versus Huayan Doctrines."

http://buddhism.lib.[...]

Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies

[130]

서적

Buddhist Cosmic Unity: An Edition, Translation and Study of the Anūnatvāpūrṇatvanirdeśaparivarta

Hamburg University Press

[131]

서적

A Source Book in Chinese Philosophy

Princeton University Press

[132]

서적

'A History of Chinese Philosophy, Vol. 2, The Period of Classical Learning (from the Second Century B.C. to the Twentieth Century A.D.)'

Princeton University Press

[133]

서적

A Source Book in Chinese Philosophy

Princeton University Press

[134]

서적

Hua-yen Buddhism, the Jewel Net of Indra

Pennsylvania State University Press

[135]

간행물

The Three Truths in Huayan Thought

Harrassowitz Verlag Wiesbaden

[136]

논문

'The P\'an-Chiao System of the Hua-Yen School in Chinese Buddhism'

https://brill.com/vi[...]

[137]

서적

'Chinese Buddhism: A Thematic History'

University of Hawaii Press

[138]

서적

'Philosopher, Practitioner, Politician: The many lives of Fazang (643-712)'

Brill

[139]

웹사이트

ABLS Spring Hua-yen Sutra Chanting and Qingming Ancestral Memorial Ceremony [Special Report] On April 17, 2016 [稱自家毘盧法界。修本有普賢行海 — ABLS 春季華嚴誦經暨清明祭祖法會 【特別報導】 – 美國華嚴蓮社]

https://www.huayenus[...]

2023-08-31

[140]

서적

Mahayana Buddhism the doctrinal foundations

[141]

웹사이트

Recite the Chapter on Samantabhadra Bodhisattva's Practices and Vows {{!}} 加拿大靈巖山寺

https://lymtcanada.c[...]

2022-03-23

[142]

웹사이트

文殊清淨心。誦經禮懺行。普賢行願力。獲勝菩提道 — ABLS 春季華嚴誦經暨清明祭祖法會 – 美國華嚴蓮社

https://www.huayenus[...]

2023-09-02

[143]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism (ASIATISCHE FORSCHUNGEN)

2007

[144]

논문

"Huayan Pure Land Theory and the Theory of Dharma-body by Peng Shaosheng During the Qing Dynasty"

https://journal.kabs[...]

2012-12-31

[145]

간행물

Korean Potalaka: Legends about Naksan Temple Examined through Mountain and Sea Worship

2022

[146]

논문

Koryŏ Buddhist Paintings and the Cult of Amitābha: Visions of a Hwaŏm-Inspired Pure Land

2015

[147]

논문

The cult of the Hwaom pure land of the Koryo period as seen through self-power and other-power

link.gale.com/apps/d[...]

2015-04

[148]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

2021

[149]

서적

Pure Land: History, Tradition, and Practice

Shambhala Publications

2021

[150]

문서

2007

[151]

논문

二人は李通玄の華厳思想に何を求めたのか――宋代中国の張商英と鎌倉時代の明恵―― [What did Zhang Shangying and Myōe Find in Li Tongxuan's Huayan Thought?]

https://buddhism.lib[...]

2017-12-20

[152]

서적

Shingon Refractions: Myoe and the Mantra of Light

Simon and Schuster

2004

[153]

논문

The Cult of the Hwaŏm Pure Land of the Koryŏ Period as seen through Self-Power and Other-Power

https://dx.doi.org/1[...]

2015

[154]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism (ASIATISCHE FORSCHUNGEN)

2007

[155]

문서

2007

[156]

서적

Philosopher, Practitioner, Politician: The many lives of Fazang (643-712)

Leiden: Brill

2007

[157]

서적

Esoteric Buddhism and the tantras in East Asia

Leiden; Boston: Brill

2011

[158]

서적

Esoteric Buddhism and the tantras in East Asia

Leiden; Boston: Brill

2011

[159]

서적

Esoteric Buddhism and the tantras in East Asia

Leiden; Boston: Brill

2011

[160]

문서

Icon and Incantation: The Goddess Zhunti and the Role of Images in the Occult Buddhism of China

2004

[161]

서적

Esoteric Buddhism and the tantras in East Asia

Leiden; Boston: Brill

2011

[162]

서적

Esoteric Buddhism and the tantras in East Asia

Leiden; Boston: Brill

2011

[163]

서적

Esoteric Buddhism and the tantras in East Asia

Leiden; Boston: Brill

2011

[164]

웹사이트

果覺因心相符泯。一切智願趣菩提 — ABLS 歲末華嚴誦經會 – 美國華嚴蓮社

https://www.huayenus[...]

2023-09-01

[165]

웹사이트

The 42-syllable Mantra of Avatamsaka

https://www.hsintao.[...]

2021-07-12

[166]

서적

Shingon Refractions: Myoe and the Mantra of Light

Wisdom Press

[167]

서적

Mahayana Buddhism the doctrinal foundations

2009

[168]

논문

“The ‘Thought of Enlightenment’ In Fa-tsang's Hua-yen Buddhism.”

2001-09

[169]

문서

Li T’ung-hsüan and the practical dimensions of Hua-yen

1983

[170]

문서

1977

[171]

문서

Faith, Practice and Enlightenment in the Avataṃsaka-sūtra and the Huayan School

Budapest: Institute of East Asian Studies, Eötvös Loránd University

2016

[172]

문서

1977

[173]

서적

Universal Enlightenment, An introduction to the teachings and practices of Huayen Buddhism

Kongting Publishing Company Ltd. Taiwan

2014

[174]

웹사이트

南都六宗(なんとろくしゅう)とは - コトバンク

https://kotobank.jp/[...]

朝日新聞社

2017-08-03

[175]

문서

仏の立場を主観とした世界観や教学が当初は朝廷に歓迎されたものの、衆生を性善説的にみる点に於いて合致しなくなったとも考えられる。

[176]

문서

[177]

웹사이트

東大寺で晋山式 再任の佐川別当、大仏殿で報告 -朝日新聞デジタル

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞社

2019-12-22

[178]

문서

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 사상 > 중국불교의 사상 > 화엄교학의 사상

[179]

사전

法界緣起(법계연기)

http://buddha.donggu[...]

운허 & 동국역경원

2011-03-21

[180]

문서

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 사상 > 중국불교의 사상 > 5교10종

[181]

문서

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 분파 > 중국불교의 종파 > 화엄종

[182]

사전

賢首(현수)

http://buddha.donggu[...]

운허 & 동국역경원

2011-03-17

[183]

문서

한국사 > 고대사회의 발전 > 통일신라와 발해 > 고대문화의 융성 > 화엄종

[184]

문서

종교·철학 > 한국의 종교 > 한국의 불교 > 한국불교의 종파 > 화엄종

[185]

문서

종교·철학 > 한국의 종교 > 한국의 불교 > 한국불교의 종파 > 화엄종

[186]

문서

동양사상 > 한국의 사상 > 삼국시대의 사상 > 삼국시대의 불교사상 > 연기

[187]

문서

사회 I·문화재 > 문 화 재 > 중요 문화재 > 전라남도 > 화엄사

[188]

웹사이트

화엄사 창건 연혁

http://www.hwaeomsa.[...]

2011-03-17

[189]

문서

종교·철학 > 한국의 종교 > 한국의 불교 > 한국불교의 역사 > 한국불교의 역사〔개설〕> 고려시대

[190]

문서

한국사 > 중세사회의 발전 > 귀족사회와 무인정권 > 귀족문화 > 균여

[191]

문서

동양사상 > 한국의 사상 > 고려시대의 사상 > 고려시대의 불교사상 > 균여

[192]

문서

인명사전 > 한 국 인 명 > ㄱ > 균여

[193]

문서

동양사상 > 동양의 사상 > 일본의 사상 > 불교사상 > 남도육종

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![화엄의 세 성현 ([[문수보살]] (왼쪽), [[비로자나불]] (중앙), [[보현보살]] (오른쪽)), [[다족석각]], [[충칭]], [[중국]]](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)