법상종

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

법상종은 중국 불교의 유가행파에서 파생된 종파로, '법의 특징'을 강조하는 철학적 입장을 특징으로 한다. 이 종파는 실재가 오직 의식뿐이며, 마음과 독립된 객체의 존재를 부정하는 유식사상을 핵심으로 한다. 주요 경전으로는 《해심밀경》, 《유가사지론》, 《성유식론》 등이 있으며, 미륵, 무착, 세친 등과 관련된 저작들도 중요하게 여겨진다. 중국에서는 현장에 의해 널리 전파되었으나, 이후 화엄종과의 논쟁을 거치며 쇠퇴했다. 한국에서는 원측에 의해 유식학이 전래되었으며, 일본에서도 도쇼 등에 의해 전파되어 홋소슈라는 이름으로 알려졌다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 명칭

중국 불교에서 전체적인 유가행파 전통은 대부분 ''Wéishí-zōng''(唯識宗|유식종중국어)으로 불리는데, 이는 산스크리트어 ''Vijñānavādin''('인식만', '단지 의식')의 번역이다. 의식만이라는 견해는 이 종파의 핵심 철학적 교리로서, 존재론적으로 오직 ''vijñāna''(의식, 정신적 사건)만이 존재한다고 주장한다.

법상종은 중국 불교의 유가행파 전통을 계승한 종파로, 오직 의식만이 존재한다는 유식(唯識) 사상을 핵심 교리로 삼는다. 이 종파는 화엄종 학자인 징관에 의해 처음 "법상종"(法相宗|fǎxiàng zōng중국어)이라는 이름으로 불렸는데, 이는 현상(법)의 특징을 다루는 현장 학파의 가르침을 임시적인 것으로 특징짓기 위한 것이었다.[22]

유가행파는 ''Yújiāxíng Pài'' (瑜伽行派)로도 불릴 수 있는데, 이는 산스크리트어 용어 유가행파('요가 수행')의 직접적인 번역이다.

''Fǎxiàng-zōng'' (法相宗|법상종중국어)이라는 용어는 화엄종 학자인 징관에 의해 유가행파의 한 분파에 처음 적용되었는데, 그는 이 용어를 현장의 학파와 ''성유식론''의 가르침을 임시적인 것으로 특징짓기 위해 사용했으며, 현상 또는 법의 특징을 다루었다. 따라서 이 이름은 이 종파의 비평가들이 사용한 외부 용어였지만, 결국 유식종에 의해 채택되었다. 이 종파의 또 다른 덜 알려진 이름은 ''Yǒu Zōng''(有宗중국어 '존재의 종파')이다. 인순은 또한 불교 가르침에 대한 세 가지 분류를 도입했는데, 이 종파를 ''Xūwàng Wéishí Xì''(虛妄唯識系중국어 '허망 유식 계통')로 지정했다.

'법의 특징' 관점에 반대하여, 법성종(''Fǎxìng zōng'', 法性)이라는 용어는 유가행파와 여래장 사상, 특히 ''대승기신론''과 같은 경전의 교리를 융합한 유가행파의 한 형태로 사용된다. 이 용어는 마음만과 같은 기본적인 유가행파의 원리를 긍정하면서, 정통 유가행파와 엄격하게 호환되지 않는 형이상학적 견해를 옹호하는 지론종, 섭론종, 선, 그리고 화엄종과 같은 종파를 포함한다.

당나라 시대인 645년(정관 19년) 인도에서 현장이 귀국하여, 바수반두(세친, vasubandhu)의 『유식30송』을 다르마팔라(호법, dharmapaala)가 주석한 유식 설을 중심으로 엮은 『성유식론』을 번역, 편집하였다. 이 논을 중심으로 『해심밀경』 등을 소의 경론으로 하여 현장의 제자인 자은대사 기 (일반적으로 규기라고 부름)가 개창한 종파이다. 때문에 유식종, 자은종이라고도 불린다.

3. 특징

법상종은 미혹된 마음이 궁극적인 진리를 왜곡하고, 독립적인 주체와 객체의 허위적 모습을 투사한다고 보았다. 이러한 관점은 인도 유가행파의 전통을 따르는 것으로, 모든 경험의 근본이 되는 아뢰야식에 대한 분석과 삼성(三性)의 체계를 주요 교리로 삼았다.[2]

중심 경전은 《해심밀경》, 《십지경》과 같은 유가행파 관련 인도 경전과 미륵, 무착, 세친의 저작들, 그리고 현장이 편찬한 《성유식론》 등이다.[2]

기는 스승 현장이 번역한 《성유식론》을 주석하여, 일체법의 상을 오위백법으로 분류하여 분석적으로 설명했다. 이 상과 성을 함께 배우는 것을 성상학이라고 한다.

3. 1. 팔식(八識)과 사분설(四分說)

법상종은 인도 유가행파의 전통에 따라 마음을 팔식과 인식의 네 가지 측면으로 나누어, 우리가 현실로 보는 것을 만들어낸다고 본다. 모든 경험의 근본이 되는 여덟 번째 의식인 아뢰야식(阿賴耶識)에 대한 분석은 모든 형태의 법상 불교의 핵심 특징이다. 이 근본 의식은 또한 모든 업의 종자(種子)를 운반하는 것으로 여겨진다.[2]

법상종은 삼성설을 세워, 인간이 연기의 이법을 깨닫는(알아차리는) 과정을 역동적으로 분석한다. 삼성이란, 사물은 연기에 의한다는 의타기성, 그것을 깨닫지 못하고 집착한다는 변계소집성, 연기를 깨달아 원만해지는 원성실성이다.[2]

3. 2. 삼성설(三性說)

인도 유가행파의 전통에 따라, 법상종은 마음을 팔식과 인식의 네 가지 측면으로 나누어 우리가 현실로 보는 것을 만들어낸다고 보았다. 법상종의 중심 교리 체계 중 하나는 삼성 (三性)의 체계이다.[2]

삼성설은 인간이 연기(緣起)의 이법(理法)을 깨닫는(알아차리는) 과정을 역동적으로 분석한다. 삼성은 사물이 연기에 의한다는 의타기성(依他起性), 그것을 깨닫지 못하고 집착한다는 변계소집성(遍計所執性), 연기를 깨달아 원만해지는 원성실성(圓成實性)이다.

3. 3. 기타 특징

인도의 유가행파와 마찬가지로, 동아시아의 법상종은 실재는 오직 의식뿐이며, 마음과 독립된 객체나 물질의 존재를 부정한다. 대신 법상종은 모든 현상(법)이 마음에서 발생한다고 주장한다. 이 종파에서, 미혹된 마음은 궁극적인 진리를 왜곡하고, 독립적인 주체와 객체의 허위적 모습을 투사한다(이것을 가상성이라고 한다).[2]

인도 유가행파의 전통에 따라, 법상종은 마음을 팔식과 인식의 네 가지 측면으로 나누어, 우리가 현실로 보는 것을 만들어낸다. 모든 경험의 근본이 되는 여덟 번째 의식인 아뢰야식(阿賴耶識)에 대한 분석은 모든 형태의 법상 불교의 핵심 특징이다. 이 근본 의식은 또한 모든 업의 종자(種子)를 운반하는 것으로 여겨진다. 법상종의 또 다른 핵심 교리적 체계는 삼성(三性)의 체계이다.

법상 불교의 중심 경전은 《해심밀경》, 《십지경》과 같은 유가행파와 관련된 고전적인 인도 경전과 미륵, 무착, 세친과 관련된 저작들로, 《유가사지론》, 《섭대승론》, 《유식이십론》, 《유식 삼십송》, 《현양성교론》(顯揚聖教論) 등이 있다.[2] 이러한 인도 저작 외에도, 현장이 편찬한 《성유식론》 또한 이 종파의 핵심 저작이다.

동아시아 법상종에는 초기 "법성" 계열, 즉 십지론, 섭론, 현장의 종파, 그리고 한국과 일본의 법상종 분파를 포함한 여러 하위 종파가 있다.

法相|홋소일본어이란, 존재의 모습을 가리킨다. 개개의 구체적인 존재 현상의 모습뿐만 아니라, 일체의 사물의 존재 현상의 구분과 그 양상도 가리킨다. 실제로는 존재 현상 그 자체에 관해서는 설일체유부 등의 부파불교를 중심으로 연구가 진행되었고, 그 연구 위에 존재 현상의 모습을 우리 인간이 어떻게 인식하고 있는가, 라는 연구가 진행되었다. 더 나아가, 최종적으로는 일체의 존재 현상은 단지 식(識)에 지나지 않는다고 한다.

더욱이 삼성설을 세워, 인간이 연기의 이법을 깨닫는(알아차리는) 과정을 역동적으로 분석한다. 삼성이란, 사물은 연기에 의한다는 의타기성, 그것을 깨닫지 못하고 집착한다는 변계소집성, 연기를 깨달아 원만해지는 원성실성이다.

기는 스승 현장이 번역한 『성유식론』을 주석하여, 일체법의 상을 오위백법으로 분류하여 분석적으로 설명했다. 이 상과 성을 함께 배우는 것을 성상학이라고 한다.(→유식)

4. 주요 경전 및 논서

법상종의 주요 경전으로는 《해심밀경》, 《십지경》과 같은 유가행파 관련 경전과 미륵, 무착, 세친과 관련된 저작들이 있다. 주요 저작으로는 《유가사지론》, 《섭대승론》, 《유식이십론》, 《유식삼십송》, 《현양성교론》(顯揚聖教論) 등이 있다.[2] 이 외에도 현장이 편찬한 《성유식론》 또한 법상종의 핵심 저작이다. 기는 현장이 번역한 《성유식론》을 주석하여, 일체법의 상을 오위백법으로 분류하여 분석적으로 설명했다.

5. 중국의 법상종

인도의 미륵·무착·세친의 유가유식파에서 기원한 법상종은 당나라 태종 때 인도로 경전을 구하러 간 현장(600~664)이 호법의 제자 계현에게서 호법 계통의 유식설을 전수받고, 많은 경론을 번역하고 유식 교리를 널리 퍼뜨리면서 시작되었다.

진제가 전한 유식설은 "구역(舊譯)", 현장이 전한 유식설은 "신역(新譯)"이라 불린다. 현장은 호법의 학설을 중심으로 《성유식론》을 번역했고, 그의 제자 규기(632~682)는 《성유식론 술기》, 《대승법원의림장》 등을 저술하여 법상종을 체계화했다.

신라의 원측은 현장 문하에서 규기와 함께 공부했다. 규기의 제자 혜소와 지주는 규기와 더불어 중국 법상종의 3조(三祖)로 불린다.

법상종은 지나치게 이론적이고 종교성이 부족하여 곧 쇠퇴했지만, 법상종이 개척한 유식법상 교학은 《구사론》과 함께 불교 연구의 기초학으로 후대에 중요하게 여겨졌다.

5. 1. 초기 전통 (지론종과 섭론종)

인도 유가행파 경전은 5세기 초 중국에 처음 소개되었다.[3] 초기 번역본으로는 구나발다라가 번역한 4권으로 된 ''능가경''이 있으며, 이는 선불교 초창기 역사에서 중요하게 되었다. 또 달마겁이 번역한 ''보살지경''과 ''보살 바라제''(유가사지론에서 발췌)가 있다.[3]초기 유가행파는 인도 유가행파 논서를 중국어로 번역한 것을 기반으로 한 십지론(''십지경론'')과 섭론(''섭대승론'') 학파였다. 이들은 인도 유가행파의 가르침과 여래장(불성)의 가르침을 혼합하여 따랐다.[5] 이 학파들은 쇠퇴했지만, 그 사상은 한국의 승려 원측과 원효, 화엄종의 조사 지엄과 법장 등에 의해 보존되고 발전되었다.[4]

지론종(地論宗, 산스크리트어: Daśabhūmikā)은 보리류지와 륵나마제가 번역한 바수반두의 《십지경론(十地經論)》(십지경(十地經)에 대한 주석)을 연구한 종파였다.[5][6] 보리류지와 륵나마제는 유식(瑜伽) 교리 해석에 대한 의견 차이로 인해 북종과 남종으로 분열되었다.[5][6] 남북조 시대 동안 이 종파는 가장 인기 있는 유식 종파였다.

북종은 보리류지의 해석을 따랐고, 남종은 륵나마제의 가르침을 따랐다.[5][6] 현대 학자들은 《대승기신론》이 보리류지의 북종 지론 전통에서 쓰여졌다고 주장한다.[7] 륵나마제는 또한 《보성론》을 번역했다.[8]

한스-루돌프 칸토르에 따르면, 남종과 북종 지론 사이의 주요 교리적 차이점은 "아뢰야식이 청정한 마음과 동일한가 (남종), 아니면 번뇌로 인해 중생의 비현실적인 세계를 낳는 마음인가 (북종)"에 대한 질문이었다.[9]

보리류지의 제자 도총에 따르면, 장식(藏識)은 궁극적으로 실재가 아니며 불성은 부처가 된 후에야 얻는 것이다. 반면, 륵나마제의 제자 혜광의 남종은 장식이 실재이며 불성과 동의어라고 주장했다. 남종의 다른 인물로는 혜광의 제자 법상과 법상의 제자 정영혜원이 있다. 이 종파의 교리는 나중에 화엄종으로 지엄을 통해 전해졌다.[10]

혜광(468–537)은 륵나마제의 수제자였으며, 《십지론소(十地論疏)》, 《화엄경소(華嚴經疏)》, 《열반경소(涅槃經疏)》, 《인왕경소(人王經疏)》 등의 주석을 저술했다.

6세기 경, 인도의 승려 파라르타는 중국에서 유가행파의 가르침을 널리 전파했다. 그의 번역에는 ''해심밀경'', ''중변분별론'', ''유식삼십송'', 디그나가의 ''알람바나-파리크샤'', ''섭대승론'', ''결정장론''이 포함된다.[6] 파라르타는 유식의 원리에 대해 널리 가르쳤으며, 중국 남부에서 많은 추종자를 얻었다. 많은 승려와 재가자들이 그의 가르침, 특히 ''섭대승론''에 대한 가르침을 듣기 위해 먼 거리를 여행했다. 이 전통은 섭론종(攝論宗)으로 알려졌다.[11]

섭론종의 가장 독특한 가르침은 "순수 의식" 또는 "무구 의식"(''amalavijñāna'', 阿摩羅識 또는 無垢識) 교리였다.[12][13][14] 파라르타는 고통이나 정신적 고통의 영향을 받지 않는 순수하고 영원한(''nitya'') 의식이 존재하며, 아뢰야식과 달리 번뇌의 기반이 아니라 오히려 성스러운 길의 기반이 된다고 가르쳤다.[12] 따라서 무구 의식은 모든 번뇌에 대한 정화 작용의 반대 작용이다.[12] 파라르타에 따르면, 깨달음의 순간에 "근본의 변환"을 경험하게 되며, 이는 아뢰야식의 소멸로 이어지고 무구 의식만 남게 된다.[12] 파라르타에게 귀속된 일부 텍스트는 원성 실상이 ''amalavijñāna''와 동일하다고 언급한다.[12] 더욱이, 파라르타에게 귀속된 일부 자료는 무구 의식을 "마음의 본래 순수성"과 동일시하며, 이 개념을 불성 교리와 연결한다.[12]

5. 2. 현장의 법상종

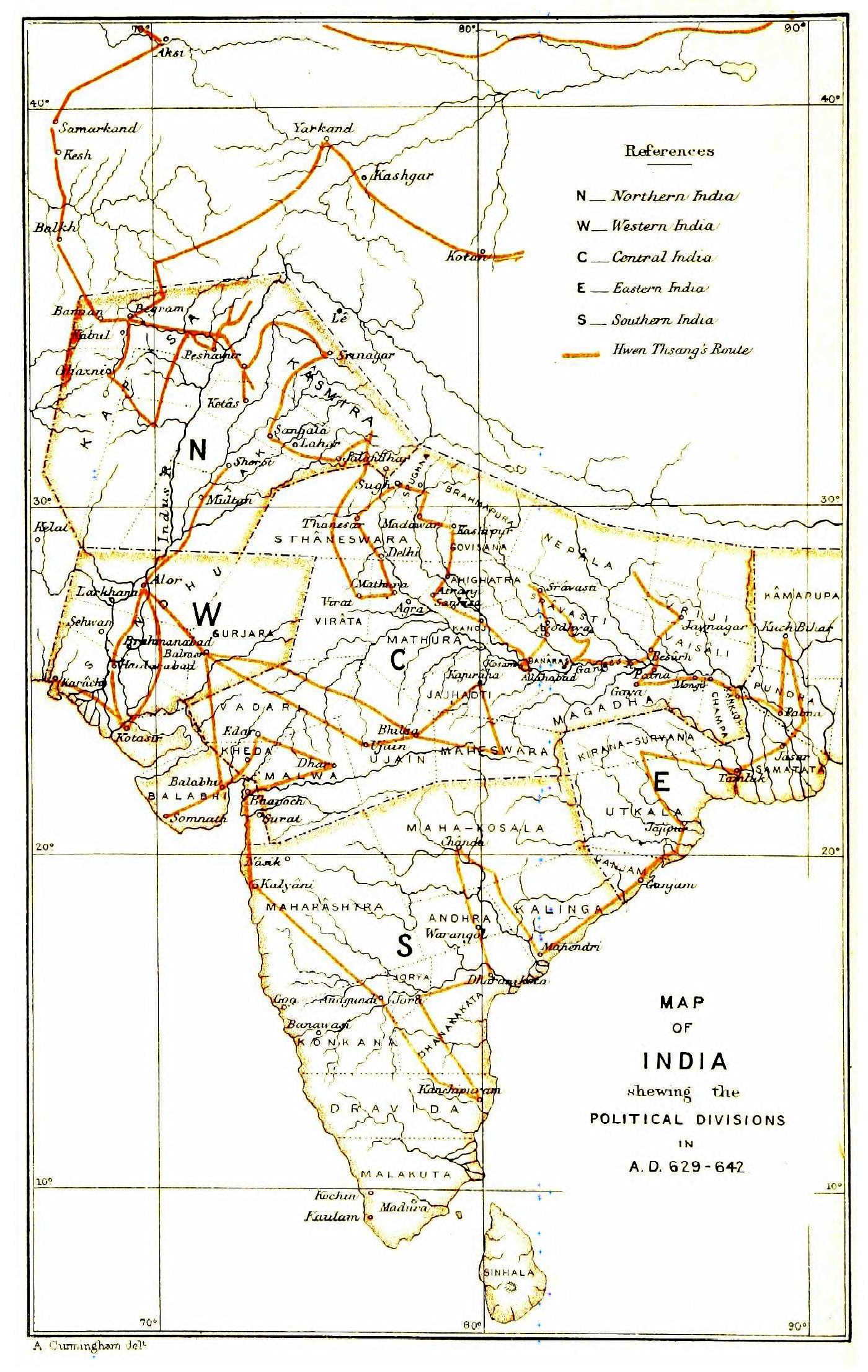

현장 (602 – 664) 시대에, 유가행의 가르침은 이미 중국에서 널리 전파되었지만, 여러 종파 사이에서 많은 상반된 해석이 있었다. 33세의 현장은 불교를 연구하고, 중국어로 번역할 불교 경전을 구하기 위해 위험한 인도로의 여행을 감행했다.[15] 그는 모든 주요 인도 자료를 얻고, 인도 스승들로부터 직접 지도를 받음으로써 중국의 의식유식(consciousness-only) 불교 내의 다양한 논쟁에 종지부를 찍고자 했다. 현장의 여정은 나중에 전설의 주제가 되었고, 결국에는 중국 고전 소설인 ''서유기''로 소설화되었으며, 이는 중국 경극에서 일본 텔레비전(''원숭이 마법'')에 이르기까지 동아시아 대중 문화의 주요 요소가 되었다.

현장은 10년 이상을 인도에서 여행하며 다양한 불교 스승 밑에서 공부했다.[15] 이 스승들에는 당시 106세였던 실라바드라 날란다 마하비하라의 주지가 포함되었다.[15] 현장은 날란다에서 몇 년 동안 실라바드라로부터 유가행의 가르침을 받았다. 인도로부터 돌아온 현장은 ''유가사지론(Yogācārabhūmi-śastra)''과 같은 중요한 유가행 작품을 포함하여 수레에 가득 실은 불교 경전을 가져왔다.[16] 총 657개의 불교 경전을 인도에서 구했다.[15] 당나라 태종 시대에 인도로 경전을 구하러 간 현장은 호법의 제자 계현으로부터 호법 계통의 유식설을 전해받고 많은 경론(經論)을 번역함과 동시에 유식의 교리를 선양했다. 중국으로 돌아온 후, 그는 이러한 경전을 중국어로 번역하기 위해 정부의 지원과 많은 조력자를 받았다.

진제 삼장(眞諦三藏)에 의해서 전해진 유식설을 "구역(舊譯)"이라고 하고, 현장이 전한 유식설을 "신역(新譯)"이라 한다. 현장은 호법의 설을 중심으로 하여 《성유식론(成唯識論)》을 번역하였고, 그의 제자인 규기(632~682)가 《성유식론 술기(成唯識論述記)》, 《대승법원의림장(大乘法苑義林章)》 등을 저술하여 법상종을 조직화했다.

동아시아 유가행에 대한 중요한 기여로서 현장은 논문 ''성유식론'' 즉 "유식(唯識)의 확립에 대한 담론"을 저술했다.[15] 이 작품은 세친의 ''유식삼십송''을 바탕으로 하지만, 세친의 게송에 대한 수많은 다른 자료와 인도 주석을 활용하여 인도 유식 사상의 교리적인 개요를 만들었다.[15] 이 작품은 현장의 제자인 규기의 요청에 따라 쓰여졌으며, 동아시아 유가행의 중심적인 표현이 되었다.[15] 현장은 또한 미륵 보살에 대한 헌신적인 명상 수행을 장려했다.

당나라 시대인 645년(정관 19년) 인도에서 현장이 귀국하여, 바수반두(세친)의 『유식30송』을 다르마팔라(호법)가 주석한 유식 설을 중심으로 엮은 『성유식론』을 번역, 편집하였다.

5. 3. 원측의 법상종

신라의 원측은 규기와 함께 현장 문하에서 동문수학하였다.[18] 원측(圓測, 613–696)은 현장의 한국인 제자였으며, 사륜(攝論)의 대사 법상(法常, 567–645)의 제자이기도 했다.[19]원측은 여러 저술을 썼는데, 그중 하나가 티베트어로 번역되어 티베트인들에게 "대중국 주석"으로 알려진 ''해심밀경소(解深密經疏)''로, ''삼마지밀경(Saṃdhinirmocanasūtra)''에 대한 영향력 있는 주석이었다. 이 저술은 나중에 쫑카파와 같은 티베트 학자들에게 영향을 미쳤다.[19]

원측의 해석은 현장의 학파와 종종 달랐으며, 대신 "청정식(淸淨識)'' 교리나 ''아뢰야식(ālayavijñāna)이 본질적으로 순수하다는 생각과 같이 섭론(攝論) 학파에 더 가까운 사상을 옹호했다.[19] 이 때문에 원측의 저술은 규기의 제자들에게 비판을 받았다.[20] 원측의 전통은 서명(西明) 전통으로 알려지게 되었으며, 규기가 대자은사(大慈恩寺)에 있는 자신의 사찰에서 이름을 딴 자은(慈恩) 전통과 대조되었다.[20]

원측은 중국에서 한국 출신의 승려 도증을 제자로 삼았는데, 그는 692년에 신라로 가서 원측의 해석 전통을 전파했고, 그곳에서 번성했다. 한국에서는 이러한 법상종(Beopsang)의 가르침이 뚜렷한 학파로 오래 지속되지는 못했지만, 그 가르침은 후대의 사상에 자주 포함되었고, 일본의 유식학자들에게도 연구되었다.

당나라 시대에 현장의 제자였던 원측의 계통도 광의의 법상종으로 불리며, 제자인 도증 시대에 융성했지만 이후 인재를 얻지 못하고 개원 연간에 기의 계통에 흡수되었다.

5. 4. 법상종과 법성종의 논쟁

인도에서 미륵과 무착, 세친의 유가유식파에 기원하는 법상종은 당나라 현장이 호법 계통의 유식설을 들여와 경전을 번역하고 교리를 널리 알리면서 시작되었다.[22] 현장은 호법의 설을 중심으로 《성유식론》을 번역하였고, 그의 제자 규기는 《성유식론술기》, 《대승법원의림장》 등을 저술하여 법상종을 체계화했다.신라의 원측은 현장 문하에서 규기와 함께 공부했다. 규기의 제자 혜소와 혜소의 제자 지주는 규기와 함께 중국 법상종의 3조(三祖)로 불린다.

법상종은 이론적이고 종교성이 부족하여 곧 쇠퇴했지만, 《구사론》과 함께 불교 연구의 기초학으로 중요하게 여겨졌다.[24]

화엄종과 선불교 등 다른 중국 대승 불교 종파가 성장하면서, 현장의 유가행 전통은 비판을 받았다.[23] 법장, 청량 징관, 종밀 같은 화엄종 학자들은 현장의 학파를 "법상종"(법의 특징을 중시하는 학파)이라고 부르며 비판했다.

주요 논쟁은 현장의 학파가 법의 본성 (여래(Tathātā, dharmata 또는 tathata, 즉 여래장, 대승기신론의 일심))을 제대로 이해하지 못했다는 것이었다.[25] 천태종, 화엄종, 선종, 정토교를 포함한 동아시아 불교 종파는 법성 종파로 여겨지게 되었다.

화엄종은 법성을 중생의 조건에 반응하는 역동적인 것으로 보고, 윤회와 열반의 근본이자 원천으로 보았다. 종밀과 같은 화엄종 학자들은 법성이 "완전히 무기력"하고 "불변"하다는 현장의 "법상" 학파의 견해를 비판하며, 대승기신론에서처럼 일심(법성)이 불변적 측면과 조건적 측면 모두를 가진다고 주장했다.

임레 하마르에 따르면, 쟁점은 절대와 현상의 관계였다. 대승의 최종 가르침(법성종)은 절대와 현상을 '물과 파도'의 비유로 설명하는 반면, 대승의 기본 가르침(법상종)은 '집과 땅'의 비유로 설명할 수 있다.

또 다른 주요 논쟁점은 팔식의 본질이었다. 현장 학파는 팔식이 오염된 의식이라고 본 반면, "법성" 입장(대승기신론에 따름)은 팔식이 순수하고 오염되지 않은 측면(여래장)과 불순한 측면을 모두 가지고 있다고 보았다.

화엄종, 천태종, 선종 등 "법성" 입장에 가까운 종파들은 일승의 궁극적 진리를 긍정하는 반면, 현장의 학파는 삼승 간의 차이를 긍정했다. 그들은 또한 이찬티카라 불리는, 결코 부처가 될 수 없는 존재가 있다는 현장의 견해를 거부했다. 현장 학파는 오성각별 교리를 고수했는데, 이는 화엄종과 천태종 등에서 잠정적인 것으로 간주되어 일승의 가르침으로 대체되었다.

5. 5. 법상종의 쇠퇴와 현대의 부흥

법상종은 극히 이론적이며 종교성이 빈약하여 종파로서는 얼마 지나지 않아 쇠퇴하였다. 그러나 법상종에 의해 개척된 유식법상의 교학(敎學)은 《구사론(俱舍論)》과 함께 불교 연구의 기초학으로서 후대에서 중시되었다.[30]현장 법상의 영향력은 당나라 제3대 조사 이후 장안, 오대산, 정정부(현재) 스자좡, 항저우 등 주요 중심지에서 계속 연구되었으나, 송나라와 원나라까지 존속했지만 영향력이 미미한 작은 종파에 불과했다.[26] 그럼에도 불구하고 법상종의 텍스트들은 오늘날까지 요가차라 사상을 연구하는 데 중요한 자료로 남아있다.[5][26]

현장 법상의 영향력은 천태종, 화엄종, 선종, 정토교와 같은 다른 중국 불교 전통과의 경쟁으로 인해 쇠퇴했다. 그럼에도 불구하고, 고전적인 요가차라 철학은 계속해서 영향을 미쳤고, 다른 종파의 중국 불교도들은 자신들의 지적 전통을 풍요롭게 하기 위해 이 가르침에 의존했다.[27]

요가차라 연구와 관련된 중요한 후대의 인물로는 융합적인 선불교 학자이자 승려인 영명 연수(904–975)가 있으며, 그는 요가차라 텍스트에 대한 몇몇 주석을 썼다.[28] 명나라 시대에 명욱 明昱 (1527–1616)과 지욱 智旭 (1599–1655)도 유식에 대한 주석을 썼다.[29]

보살인 미륵에 대한 숭배는 중국 불교에서 인기를 유지한 요가차라 가르침의 예시이다. 미륵은 법상종과 관련이 있으며 요가차라의 창시자로 여겨진다. 다양한 후대의 중국 인물들은 미륵에 대한 숭배를 정토교 수행으로, 그리고 환상에서 가르침을 받는 방법으로 장려했다.[30] 한산 덕청(1546–1623)은 미륵의 환상을 묘사한 인물 중 한 명이다.

20세기에 중국에서는 법상종 연구가 부활했다.[31] 이 부활의 주요 인물로는 양문회(1837-1911), 태허, 량수밍, 구양경무(1870–1943), 왕샤오쉬(1875-1948), 루청 등이 있다.[32][33] 법상종 연구는 이나우에 엔료와 같은 일본 철학자들 사이에서도 부활했다.[33]

법상종 부흥의 현대 중국 사상가들은 요가차라 사상과 관련하여 서양 철학(특히 헤겔과 칸트 사상)과 현대 과학을 논의하기도 했다.[33][34]

장웨이차오는 1929년 중국 불교사 책에서 다음과 같이 썼다.

> 현대에는 [법상]을 연구하는 '사문'이 거의 없다. 그러나 여러 재가자들이 이 연구 분야를 엄격하고 체계적이며 명확하며 과학에 가깝다고 생각한다. 이러한 이유로 현재 이를 연구하는 사람들이 많다. 이 주제에 관해 글을 쓰는 사람들 중에서 가장 뛰어난 사람은 난징의 내학원(Inner Studies Academy)의 사람들로, 구양 지안이 이끌고 있다.[35]

구양 지안은 요가차라 가르침과 반야바라밀 경전에 대한 교육을 제공하는 중국 내학원을 설립했으며, 출가자와 재가자 모두에게 교육을 제공했다. 많은 현대 중국 불교 학자들은 이 학파의 2세대 후손이거나 간접적으로 영향을 받았다.

신유학 사상가들도 법상종 연구의 부활에 참여했다.[32][36][33] 슝스리, 마이푸, 탕쥔이, 모쭝싼과 같은 신유학자들은 인도 요가차라 철학, 그리고 ''대승기신론''의 사상에 영향을 받았지만, 그들의 저작은 다양한 방식으로 법상종 철학을 비판하고 수정하기도 했다.''[37][38]

슝스리의 저작은 현재 신유학이라고 불리는 학문의 확립에 특히 영향력이 있었다. 그의 《유식신론》(新唯識論, ''Xin Weishi Lun'')은 요가차라와 유교 사상을 바탕으로 새로운 철학 체계를 구축한다.[39]

6. 한국의 법상종

한국의 법상종은 《유가론(瑜伽論)》과 《유식론(唯識論)》을 소의 경전으로 하므로 '''유가종''' 또는 '''유식종'''이라고도 한다.[51]

한국 법상종의 시조인 진표 이전의 인물인 원측(613~696)은 현장(600~664)을 스승으로 모셨으며, 현장의 제자이자 중국 법상종의 제1조인 규기(632~682)와 함께 공부했다. 원측은 신라에 돌아오지 않고 당나라에서 입적하였는데, 원측의 제자 도증은 692년(효소왕 1)에 신라로 귀국하여 원측의 유식학을 전했다.

진표(fl. 752)는 경덕왕(재위 742~765) 때 금산사에 법상종의 근본도량을 개창하였다.[51] 진표 문하에서 영심(永深), 보종, 신방, 체진, 진회, 진선, 석충 등 많은 제자가 배출되었다.[51]

영심(혹은 義信)은 속리산 법주사를 창건하였다.[51] 영심의 제자 심지 왕사가 동화사를 창건하여 진표의 점찰법회를 계승하였다.[51]

법상종의 사찰로는 국녕사, 웅신사, 장의사, 법주사, 중흥사, 유가사가 있었으며, 법상종의 신도조직으로는 수정결사가 있었다.[51]

7. 일본의 법상종

653년(백치 4년) 도쇼가 당나라에 유학하여 현장을 스승으로 섬기고, 귀국 후 아스카 법흥사에서 이를 널리 알렸다.[41] 658년 (사이메이 천황 4년) 지통·지달 등도 당나라에 유학하여 법상종을 전파했다.[41] 이들은 같은 계통으로, 헤이조 우쿄에 간고지가 창건되자 법상종도 옮겨가 간고지 전래, 남전이라고 불렸다.

703년 (다이호 3년) 지호, 지웅 등이 당나라에 유학했다.[42] 717년 (요로 원년) 기연의 제자 겐보도 박양의 지주를 스승으로 섬겨 법상을 수행하고 귀국 후 이를 널리 알렸다.[42] 겐보는 흥복사에 머물면서 법상종을 크게 일으켜 흥복사 법상종의 기초를 닦았으며, 흥복사 전래 또는 북전이라고 불린다.

북원과 남원 전통은 다양한 해석을 놓고 수 세기 동안 논쟁을 벌였다.[43]

8세기부터 9세기에 걸쳐 법상종은 융성하여 많은 학승이 배출되었다. 흥복사에서는 겐케이, 슈엔, 도쿠이치 등이 뛰어났으며, 슈엔은 같은 절 안에 '''덴포인'''을 창건하여 그 일파는 덴포인 문도라고 불렸다. 도쿠이치는 덴다이종의 사이초와 3일 권실쟁론에서 논쟁했다.

진언종의 창시자인 구카이는 법상종과 더 화해적인 태도를 보였고, 우호적인 관계를 유지했다.[44]

간고지에는 고묘, 명춘 등의 석학이 나왔지만, 나중에 간고지 법상종은 흥복사에 흡수되었고, 흥복사는 법상종만을 수행하는 전문 절이 되었다. 헤이안 시대 말기 이후에도 조슌, 조케, 가쿠겐, 신엔 등이 배출되었다.

가마쿠라 시대(1185–1333)에는 조케이(정혜, Jōkei, 1155–1213)와 료헨 등의 주도로 법상종 가르침의 부흥(fukkō)과 개혁(kaikaku)이 있었다.[45] 조케이는 석가모니(釋迦牟尼), 관세음보살(觀音), 지장보살(地藏), 미륵(彌勒)과 같은 다양한 인물에 대한 헌신을 장려했다.[47]

1882년에 흥복사, 약사사, 호류지의 3사가 대본산이 되었지만, 1950년에 호류지는 쇼토쿠 종을 칭하며 이탈했고, 흥복사·약사사의 2본산이 통괄하게 되었다. 1965년에는 교토의 기요미즈데라도 북법상종으로 독립했다. 1970년에는 약사사의 별원으로서 세이코지가 건립되었다.

참조

[1]

서적

Buddhism as philosophy

2017

[2]

서적

Ālayavijñāna: On the Origin and the Early Development of a Central Concept of Yogâcāra Philosophy

International Institute for Buddhist Studies

1987

[3]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[4]

서적

Thomé H. Fang, Tang Junyi and Huayan Thought: A Confucian Appropriation of Buddhist Ideas in Response to Scientism in Twentieth-Century China

BRILL

2016

[5]

웹사이트

Quick Overview of the Faxiang School 法相宗

http://www.acmuller.[...]

2023-04-24

[6]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[7]

서적

Treatise on Awakening Mahāyāna Faith

Oxford University Press

2019

[8]

서적

When the Clouds Part: The Uttaratantra and Its Meditative Tradition as a Bridge between Sutra and Tantra

Shambhala Publications

2015

[9]

논문

Philosophical Aspects of Sixth-Century Chinese Buddhist Debates on “Mind and Consciousness”

https://philpapers.o[...]

Hamburg University Press

2014

[10]

웹사이트

School of the Treatise on the Bhūmis (2017), Digital Dictionary of Buddhism

http://www.buddhism-[...]

[11]

간행물

"Paramārtha." ''Brill's Encyclopedia of Buddhism. Volume II: Lives''

https://www.academia[...]

Brill

2019

[12]

논문

The Doctrine of *Amalavijnana in Paramartha (499-569), and Later Authors to Approximately 800 C.E.

https://web.archive.[...]

2009

[13]

웹사이트

amalavijñāna - Buddha-Nature

https://buddhanature[...]

2022-11-27

[14]

서적

Buddhist Philosophy, Chinese

Taylor & Francis

1998

[15]

서적

Cheng Weishi Lun

1973

[16]

웹사이트

Quick Overview of the Faxiang School

http://www.acmuller.[...]

2007-12-12

[17]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[18]

학술지

Sthiramati, Paramārtha, and Wŏnhyo: On the Sources of Wŏnhyo's Chungbyŏn punbyŏllon so

2020

[19]

서적

Wŏnch’ŭk

http://www.jstor.org[...]

Princeton University Press

2014

[20]

서적

Encyclopedia of Buddhism

Macmillan Reference

2004

[21]

학술지

Introduction: Yogācāra Studies of Silla

2020-04

[22]

서적

“A Huayan Paradigm for the Classification of Mahāyāna Teachings: The Origin and Meaning of Faxingzong and Faxiangzong.” In Imre Hamar, ed.

Harrassowitz Verlag

2007

[23]

서적

Thomé H. Fang, Tang Junyi and Huayan Thought: A Confucian Appropriation of Buddhist Ideas in Response to Scientism in Twentieth-Century China

BRILL

2016

[24]

서적

Tsung-mi and the Sinification of Buddhism

University of Hawaii Press

2002

[25]

서적

Buddhist Phenomenology: A Philosophical Investigation of Yogacara Buddhism and the Ch ' eng Wei-shih lun

Routledge Curzon

2002

[26]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[27]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[28]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[29]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[30]

웹사이트

Traversing China for the Forgotten Pure Land of Maitreya Buddha

https://www.buddhist[...]

2024-02-07

[31]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[32]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[33]

논문

“The Expression "The Myriad Dharmas are Only Consciousness" in Early 20th Century Chinese Buddhism.”

https://www.semantic[...]

2010

[34]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

2014

[35]

학술지

The Expression "The Myriad Dharmas are Only Consciousness" in Early 20th Century Chinese Buddhism

http://www.chinesebu[...]

2010

[36]

서적

"Chapter 3 The Debate over the Awakening of Faith in Mahāyāna"

Brill

[37]

서적

The Awakening of Faith and New Confucian Philosophy

Brill

[38]

서적

Transforming Consciousness: Yogacara Thought in Modern China

Oxford University Press

[39]

간행물

Xiong Shili and the New Treatise: A review discussion of Xiong Shili

[40]

웹사이트

Elementary Study - Letter to the Brothers

http://www.sgi-usa.o[...]

2008-01-07

[41]

서적

Gyōnen’s Transmission of the Buddha Dharma in Three Countries

BRILL

[42]

서적

Gyōnen’s Transmission of the Buddha Dharma in Three Countries

BRILL

[43]

논문

Early Japanese Hosso in Relation to Silla Yogacara in Disputes between Nara's Northern and Southern Temple Traditions

[44]

서적

Jokei and Buddhist Devotion in Early Medieval Japan

Oxford University Press, USA

[45]

서적

Jokei and Buddhist Devotion in Early Medieval Japan

Oxford University Press, USA

[46]

웹사이트

JODO SHU English

http://www.jodo.org/[...]

2009-07-01

[47]

서적

Jokei and Buddhist Devotion in Early Medieval Japan

Oxford University Press, USA

[48]

문서

한국사 > 중세 사회의 발전 > 귀족사회와 무인정권 > 무인시대의 문화 > 5교 양종

[49]

문서

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 사상 > 중기 이후의 대승사상 > 세친

[50]

서적

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 분파 > 중국불교의 종파 > 법상종

[51]

서적

종교·철학 > 한국의 종교 > 한국의 불교 > 한국불교의 종파 > 법상종

[52]

서적

한국불교사상사연구

동국대학교 출판부

[53]

웹인용

법상종(法相宗)

https://terms.naver.[...]

2011-04-02

[54]

문서

동양사상 > 한국의 사상 > 통일신라시대의 사상 > 통일신라시대의 불교사상 > 대현

[55]

웹인용

법상종(法相宗)

https://terms.naver.[...]

2011-04-02

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com