울산광역시의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

울산광역시의 역사는 구석기 시대부터 시작되어 삼한 시대에는 우시산국이 위치했으며, 신라 시대에는 무역항으로 발전했다. 고려 시대에는 흥례부가 설치되었고, 조선 시대에는 울산군으로 개칭되어 군사적 요충지로 부상했다. 일제강점기에는 행정구역 개편과 함께 울산비행장이 개장되었으며, 대한민국 최초의 국제공항으로 활용되었다.

울산의 원래 이름은 굴아화(屈阿火)로, 굴아(屈阿)는 내의 흐름이 굽었다는 의미이고, 화(火)는 벌(伐)·불(弗)등과 같이 성읍(城邑) 도시를 의미한다. 따라서 굴아화는 '굽은 냇가의 나라'라는 의미가 되고, 이는 울산지역을 크게 굽어 바다로 흘러가는 태화강 강변에 있는 나라를 뜻한다. 757년에 전국의 지명을 한자식으로 바꾸면서 물 하(河)와 굽을 곡(曲)을 써서 하곡(河曲)이라고 불렀다.[1]

2. 지명 유래

고려시대에 하곡·우풍·동진 3개현이 합병하여 흥례부가 되고 1018년에 울주, 조선시대인 1413년부터 울산이라는 이름을 사용하는데, 이는 하곡이 아닌 우풍지역에 있었던 옛 국가에서 유래한다. 삼한시대에 우풍지역인 울주군 웅촌면과 경상남도 양산시 웅상읍에 걸쳐 당시 소국인 우시산국(于尸山國)이 위치하고 있었는데, 이두의 표기법에 의하면 이는 '''울산'''이 된다. 흔히 이두에서는 시(尸)를 ㄹ의 표기로 사용했으므로 우+ㄹ+산이 되는 것이다. 아마도 울뫼나라, 울산국 정도로 불리지 않았을까 생각된다.[1] 울은 한국어의 옛말에서 울타리, 혹은 성(城)을 의미한다. 따라서 울뫼나라는 "성으로 둘러싸인 나라"나 "산이 성처럼 둘러싸인 나라"의 의미로 볼 수 있으며, 울뫼나라가 지금에 이어진 것이 울산이라는 지명으로 굳어졌다고 볼 수 있다.

옛 이름인 굴아화(屈阿火)는 현재 울주군 범서읍 굴화리로 남아있다.

2. 1. 어원

울산의 원래 이름은 굴아화(屈阿火)로, 굴아(屈阿)는 내의 흐름이 굽었다는 의미이고, 화(火)는 벌(伐)·불(弗)등과 같이 성읍(城邑) 도시를 의미한다. 따라서 굴아화는 '굽은 냇가의 나라'라는 의미가 되고, 이는 울산지역을 크게 굽어 바다로 흘러가는 태화강 강변에 있는 나라를 뜻한다. 757년에 전국의 지명을 한자식으로 바꾸면서 물 하(河)와 굽을 곡(曲)을 써서 하곡(河曲)이라고 불렀다.

고려시대에 하곡·우풍·동진 3개현이 합병하여 흥례부가 되고 1018년에 울주, 조선시대인 1413년부터 울산이라는 이름을 사용하는데, 이는 하곡이 아닌 우풍지역에 있었던 옛 국가에서 유래한다. 삼한시대에 우풍지역인 울주군 웅촌면과 경상남도 양산시 웅상읍에 걸쳐 당시 소국인 우시산국(于尸山國)이 위치하고 있었는데, 이두의 표기법에 의하면 이는 '''울산'''이 된다. 흔히 이두에서는 시(尸)를 ㄹ의 표기로 사용했으므로 우+ㄹ+산이 되는 것이다. 울은 한국어의 옛말에서 울타리, 혹은 성(城)을 의미한다. 따라서 울뫼나라는 "성으로 둘러싸인 나라"나 "산이 성처럼 둘러싸인 나라"의 의미로 볼 수 있으며, 울뫼나라가 지금에 이어진 것이 울산이라는 지명으로 굳어졌다고 볼 수 있다.

옛 이름인 굴아화(屈阿火)는 현재 울주군 범서읍 굴화리로 남아있다.

2. 2. 역사적 변천

울산의 원래 이름은 굴아화(屈阿火)였다. 굴아(屈阿)는 내의 흐름이 굽었다는 의미이고, 화(火)는 벌(伐)·불(弗)등과 같이 성읍(城邑) 도시를 의미한다. 따라서 굴아화는 '굽은 냇가의 나라'라는 의미가 되며, 이는 울산지역을 크게 굽어 바다로 흘러가는 태화강 강변에 있는 나라를 뜻한다. 757년에 전국의 지명을 한자식으로 바꾸면서 물 하(河)와 굽을 곡(曲)을 써서 하곡(河曲)이라고 불렀다.[1]

고려시대에 하곡·우풍·동진 3개현이 합병하여 흥례부가 되고 1018년에 울주, 조선시대인 1413년부터 울산이라는 이름을 사용하는데, 이는 하곡이 아닌 우풍지역에 있었던 옛 국가에서 유래한다. 삼한시대에 우풍지역인 울주군 웅촌면과 경상남도 양산시 웅상읍에 걸쳐 당시 소국인 우시산국(于尸山國)이 위치하고 있었는데, 이두의 표기법에 의하면 이는 '''울산'''이 된다. 흔히 이두에서는 시(尸)를 ㄹ의 표기로 사용했으므로 우+ㄹ+산이 되는 것이다. 울은 한국어의 옛말에서 울타리, 혹은 성(城)을 의미한다. 따라서 울뫼나라는 "성으로 둘러싸인 나라"나 "산이 성처럼 둘러싸인 나라"의 의미로 볼 수 있으며, 울뫼나라가 지금에 이어진 것이 울산이라는 지명으로 굳어졌다고 볼 수 있다.[1]

옛 이름인 굴아화(屈阿火)는 현재 울주군 범서읍 굴화리로 남아있다.[1]

3. 역사

3. 1. 선사 시대 ~ 삼한 시대

남구 무거동 옥현 유적에서 뗀석기가 발견된 것으로 보아, 구석기 시대부터 사람이 살았던 것으로 보인다. 신석기 시대 유적은 남구 황성동과 성암동에서 패총이 발견되었으며 서생면 신암리 유적이나 온산읍 우봉리 유적 등 울산 각지에서 발견되고있다. 특히 울주 대곡리 반구대 암각화는 산짐승과 들짐승을 쫓는 사냥 그림, 가축을 사육하거나 맹수를 방어하기 위한 나무울타리 등이 그려진 벽화인데, 이 벽화에는 많은 인원을 동원해야 했을 고래잡이 그림도 함께 그려져 있어 당시 울산 지역에는 많은 사람들이 취락을 이루며 살고 있었음을 알 수 있게 되었다.

그러나 이러한 자료들에도 불구하고 보다 정확한 울산광역시의 역사는 삼한시대에 이르러 본격화되었다.

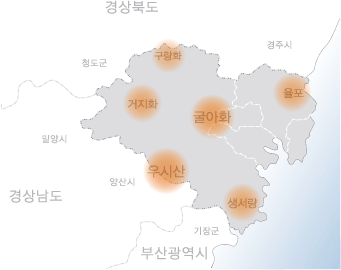

아직까지 정확한 위치가 발굴된 것은 아니지만, 울산광역시에는 삼한시대 진한의 소국이었던 '''우시산국'''(于尸山國)이 위치했던 것으로 보인다. 학계에서는 울주군 웅촌면 하대마을 주변에서 검단리까지를 중심이었던 것으로 보며 경상남도 양산시의 웅상읍까지 그 세력이 뻗쳐 있었던 것으로 추정한다. 주로 하대마을과 검단리를 중심으로 보는 것은 이 주변에서 대대리고분군과 검단리유적 등이 발굴되었기 때문인데, 특히 하대마을에서 발굴된 고분군은 봉분의 규모로 보아 상당한 세력이 있었던 사람의 것으로 생각된다.

우시산국은 몇 유적이 발굴되었을 뿐 정확한 위치나 규모를 알 수 없다. 그런데도 울산의 중요한 옛 기록으로 보고 있는 것은 '''울산'''이라는 이름의 유래를 추정할 수 있는 자료가 되기 때문이다. 예전 기록에서 지명의 ㄹ받침은 주로 시(尸)자를 적어 표시했는데, 이 우시산국의 지명은 울산이라는 지명이 당시에도 사용되었을 가능성을 보여준다. 곧 우(于) + ㄹ(尸) + 뫼(山) + 나라로 분석되는 울뫼나라, 혹은 울산국 등으로 이미 불리고 있었다는 것이다. 웅촌과 웅상 주변이 산으로 둘러싸인 곳이라는 점에서 울이라는 이름의 의미도 해석할 수 있게 된다.

한편 중구 다운동, 울주군 범서읍 구영리, 굴화리 주변에는 '''굴아화촌'''(屈阿火村)이라는 촌락, 혹은 굴지화국(屈知火國)이라는 나라가 존재했다. 이곳은 태화강을 끼고 있으며 강이 휘어 있다는 의미로 굴아(屈阿)라는 글자를 쓴 것으로 보인다. 또한 울주군 언양읍 주변에는 진한의 소국이며 거지화촌(巨知火村)으로 불렸던 '''거지화국'''(기저국)이, 울주군 서생면 주변에는 읍락의 형태인 '''생서량촌'''(生西良郡)이 위치해 있었다.

3. 2. 신라 시대 ~ 고려 시대

신라는 삼국시대인 기원후 80년, 탈해 이사금때 거칠산국(居漆山國)과 함께 우시산국을 정벌하였다.[2] 이후 우시산국은 우화현(于火縣)이 되었다. 그 외에 굴아화촌 지역에 굴아화현(屈阿火縣)이, 강동동 지역에 율포현(栗浦縣)이, 서생면 일대에 생서량군(生西良郡)이, 길천리 일대에 거지화현(居知火縣)이 설치되었다.[2] 400년에는 고구려군이 가야와 왜를 토벌하러 울산을 지나갔고, 박제상이 왜로 갈때 율포에서 출발했다는 기록이 있다.[2]

삼국통일 후 신라는 지방 제도를 정비하였고, 굴아화현과 율포현은 모화군(毛火郡)의, 우화현은 생서량군의 영현이 되었다. 거지화현은 군(郡)에 속하지 않고 삽량주에서 직접 관할하는 현이 되었다. 경덕왕 때(757년) 전국의 지명을 한자지명으로 변경하면서 굴아화현은 하곡현(河曲縣)으로, 율포현은 동진현(東津縣)으로, 우화현은 우풍현(虞風縣)으로, 생서량군은 동안군(東安郡)으로, 거지화현은 헌양현(巘陽縣)으로 개칭되었다.[2]

이 시기에 울산은 서라벌의 외항으로서 인도와 사라센 제국의 배까지 출입하는 신라 최대의 무역항으로 발전하였다.[2] 700년대 초 일본과의 관계가 악화되자 722년에 수도를 방어하기 위해 모벌군성(관문성)을 쌓기도 하였다.[2]

신라 말기에는 울산지역에서 박윤웅(朴允雄)이 강력한 호족으로 성장한다. 박윤웅은 신학성의 경영과 달천광산의 철, 무역항이던 울산지역의 무역이윤을 기반으로 성장하였다. 박윤웅은 930년에 그의 부하 최환(崔奐)을 보내 고려에 항복한다.[4]

고려 건국 후, 박윤웅은 공신으로 책봉되었고, 울산지역의 행정도 변화하였다. 고려사에는 하곡현이 고려초에 울주(蔚州)로 승격하고, 1018년에 방어사를 두었다는것과, 하곡·동진·우풍 3개현을 병합하여 흥례부(興禮府)를 두었다가 뒤에 공화현(恭化縣)으로 강등시켰고, 다시 지울주사(知蔚州事)로 고쳤다는 두가지 기록이 있다.[5] 성종 10년(991년) 전국 56개 고을에 별호가 제정되면서 학성(鶴城)이라는 별호가 부여되었다.

울산 지역은 신라를 거치면서 분리되어 있었는데 고려가 건국되면서 박윤웅을 중심으로 하나로 통합되었다. 이때부터 현재 울산 지역의 기틀이 마련되었다. 흥례부는 지금의 광역시 형태로 중앙정부를 축소한 향리를 둘 수 있게 하였으며, 이 시기에 거주지별로 성과 본관이 책정되면서 울산 지역의 토성(土姓)은 박, 이, 전, 목, 오, 윤, 임, 문 가(家)로 정리되었다[3].

울주(蔚州)는 3개 속현( 헌양현(巘陽縣), 동래현(東萊縣), 기장현(機張縣))을 관할하였고, 특수행정구역으로는 2개 부곡(범서부곡(凡西部曲), 갑화부곡(甲火部曲))과 염소(鹽所) 3개, 도기소(陶器所)와 자기소(磁器所)가 1개씩 있었다. 헌양현은 1143년(인종 21년)에 주현으로 승격하였다.

고려 말기 왜구의 침입으로 인해 백성들은 죽거나 포로로 잡혀가고, 심지어 고을 수령인 지울주사가 계림(경주)에 가서 살아 행정이 마비될 정도로 피폐해졌다.[11] 이러한 상황은 우왕 11년(1385년)에 울산읍성이 축성되고, 백성들이 다시 살게되어 황무지로 변한 땅을 다시 개간할때까지 계속되었다.

3. 3. 조선 시대

조선 초기 울산은 태조 이성계의 조선 개국 후 태종 13년(1413년) 지방행정구역 정비에 따라 울주에서 '''울산군'''(蔚山郡)으로 개칭되었고, 고을 수령의 명칭도 변경되었다.[12] 언양현은 그대로 존속되었다. 세종실록지리지에 따르면, 울산은 당시 중요한 철 생산지였으며, 특히 북구 달천동의 달천철장은 경상도 생철 생산의 중심지였다.

1417년 경주에 있던 경상좌도병마절도사 군영이 울산으로 이전하였고,[13][14] 1437년에는 울산군이 울산도호부(蔚山都護府)로 승격되었다가 다시 울산군으로 강등되었다.[15][16] 1459년에는 동래 부산포에 있던 경상좌수영이 울산 개운포로 이전하면서,[17] 울산은 경상좌도의 군사적 요충지가 되었다. 그러나 병영과 수영이 모두 울산에 위치하면서 백성들의 부담이 커지고, 삼포 개항으로 염포에 일본인 마을이 형성되면서 군사 시설이 노출되는 문제가 발생하였다. 성종 때 수영과 병영 이전 논의가 있었으나,[18][19] 삼포 왜란 이후 중종 때 수영이 동래 해운보(海雲堡)로 이전하면서 울산에는 병영만 남게 되었다.[20]

1592년 임진왜란 발발 직후, 울산은 가토 기요마사가 이끄는 일본군 제2군에 의해 점령되었다. 그러나 곧 울산 각지에서 의병이 봉기하여 일본군에 맞섰다. 기박산성을 중심으로 박봉수(朴鳳壽) 등이 의병을 일으켰고,[21] 경주 지역 의병과 연합하여 병영성을 공격하는 등 활발한 활동을 전개하였다. 1593년에는 태화강 하구에서 왜선과 왜적을 크게 무찌르는 전과를 올리기도 하였다. 명나라의 참전으로 전세가 불리해진 일본군은 서생포왜성에서 농성하다가 정유재란을 일으켰고, 울산왜성 전투에서 조·명 연합군과 격전을 벌였으나 결국 도요토미 히데요시 사망 후 철수하였다.

전쟁 이후, 많은 의병들이 선무원종공신으로 책봉되었고, 1598년 울산군은 '''울산도호부'''로 승격되었다. 당시 경상좌병사가 울산부사를 겸직하다가 1617년 분리되었다. 한편, 언양현과 기장현은 전쟁으로 인해 울산 등에 분할 편입되었다가 복구되었으나, 일부 지역은 조선 후기까지 울산에 속해 있었다.

조선 후기, 울산은 동학의 발상지 중 하나였다. 최제우는 울산 유곡동에서 16년간 거주하며 득도하였고, 1861년부터 동학을 전파하기 시작했다.[23] 1862년에는 울산에도 동학 접주가 임명되었으나, 최제우 처형 이후 울산 지역의 동학 관련 기록은 거의 없다. 동학 농민 운동 당시에도 경상좌도 지역에서는 동학 농민군 관련 사건이 없었는데, 이는 정부의 집중 감시 때문으로 추정된다.[23]

삼정의 문란이 심화되던 1862년, 울산에서도 민란이 일어났다. 전 울산부사 한규석과 경상좌병사 정주웅의 세금 초과 징수와 부정부패,[26][27] 그리고 경상좌병영의 완향곡 운영으로 인한 부담 가중이 원인이었다.[24] 외5면 농민들이 집단 시위를 벌여 울산부와 경상좌병영에 항의하였고, 이 과정에서 농민 9명이 사망하는 사건이 발생하였다.[25] 암행어사 박이도는 이 사건의 원인이 완향곡에 있음을 지적하고, 관련자 처벌과 함께 완향곡 부담을 경상좌도 전체로 분산시키는 조치를 취하였다.[26][27]

3. 4. 일제 강점기

경술국치 이후 일제강점기 울산에는 행정구역상의 변화가 일어났다. 1910년 9월 1일 두북면을 '''두동면'''과 '''두서면'''으로 분할하였고, 1914년 3월 1일 언양군을 울산군과 병합하여 25개 면으로 만들었다.[28] 1914년 4월 1일에는 대대적인 행정구역 개편으로 부내면(현 울산 시내), 농소면(현 북구 농소동), 하상면(현 병영), 대현면(현 남구 야음동), 온양면(현 울주군 온양읍), 언양면(현 언양읍) 등이 신설되어 19개 면으로 편제되었다.[28]

1917년 10월 1일 부내면을 '''울산면'''으로 개칭하고,[29] 1928년 4월 1일 상남면과 하북면을 '''상북면'''으로 통합하였다.[29] 1931년 11월 1일 울산면이 '''울산읍'''으로 승격되었고,[30] 1933년 1월 1일 삼동면과 중남면이 '''삼남면'''으로 통합되었다.[31] 1937년 7월 1일 방어진면이 '''방어진읍'''으로 승격되었으며,[32] 1945년 4월 1일 대현면이 울산읍에 통합되었다.[33]

일제는 울산을 군수물자 수송의 요지로 활용했다.[34] 1905년 5월 울산임시우체소가 설치되었고, 1910년 10월 1일 울산우편국으로 개칭되었다.[34] 1911년 4월 창원, 대구, 1914년 경주와 정기채송을 시작했다. 1908년 11월 울산에 처음 전화가 개통되었고, 1910년 울산-방어진 간 전화, 1911년 6월 양산 서창, 언양, 1914년 7월 밀양, 12월 김해까지 시외전화가 개통되었다. 1920년 부산, 1930년 서울까지 전화가 연결되었다.

1928년 12월 2일에는 '''울산비행장'''이 개장되었는데, 이는 대한민국 최초의 국제공항이었다.[35][36] 1931년 8월 항공기가 처음 취항하여 일본 후쿠오카를 매일 1회 왕복 운항했으며, 세관도 설치되었다.[37][38] 울산비행장은 일본 본토와 가까워 만주, 중국, 소련으로 가는 중간 기착지 역할을 했다. 1936년 운영난으로 휴항했다가 1937년 대구비행장으로 기능이 이전되었다. 1941년 태평양전쟁 발발 후 군사비행장으로 재개항하여 군수물자 운반 및 연료 공급 기지로 활용되었다. 1945년 해방 이후 국방부가 관리하다가 1980년대 도시계획 확장으로 주거단지로 바뀌었다.[39]

4. 정치

4. 1. 역대 시장

4. 2. 시의회

5. 경제

5. 1. 산업 단지

5. 2. 주요 기업

6. 사회

6. 1. 인구 변화

6. 2. 교육

6. 3. 복지

7. 문화

7. 1. 관광

7. 2. 축제

8. 지리

8. 1. 자연 환경

8. 2. 도시 구조

참조

[1]

웹인용

'[미리 가본 시립박물관]\'울산\' 지역사 정체성 찾기'

http://www.ksilbo.co[...]

2005-08-04

[2]

삼국사기

삼국사기 권34

[3]

간행물

울산문화원, 다 같이 돌자 울산 한바퀴

[4]

고려사

고려사 권1, 세가, 태조13년 정월과 2월, 9월

[5]

고려사

고려사 권57, 지제11, 지리(地理)2, 울주

[6]

고려사절요

고려사절요 권2, 성종 16년 8월

[7]

고려사

고려사 권80, 지제34, 식화(食貨)3, 녹봉, 외관록

[8]

역사

충정왕 2년(1350년)

[9]

역사

우왕 5년(1379년)

[10]

역사

우왕 10년(1384년)

[11]

신증동국여지승람

신증동국여지승람 22권, 경상도 울산군, 고적

[12]

조선왕조실록

조선왕조실록 태종 13년(1413년) 10월 15일

[13]

조선왕조실록

조선왕조실록 태종 17년(1417년) 1월 21일

[14]

기록

[15]

조선왕조실록

조선왕조실록 세종 19년(1437년) 1월 5일

[16]

조선왕조실록

조선왕조실록 세종 19년(1437년) 8월 11일

[17]

조선왕조실록

조선왕조실록 세조 5년(1459년) 1월 20일

[18]

조선왕조실록

조선왕조실록 성종 14년(1483년) 5월 8일

[19]

조선왕조실록

조선왕조실록 성종 24년(1493년) 10월 21일

[20]

조선왕조실록

조선왕조실록 중종 39년(1544년) 9월 26일

[21]

산성

동대산 산성

[22]

조선왕조실록

조선왕조실록 선조 25년(1592년) 8월 1일

[23]

울산광역시사

울산광역시사 역사편 587~590쪽

[24]

비변사등록

비변사등록 권 25, 681~682쪽

[25]

일성록

일성록 권 64, 300쪽

[26]

조선왕조실록

조선왕조실록 철종 13년(1862년) 7월 25일

[27]

울산광역시사

울산광역시사 역사편 602~606쪽

[28]

조선총독부령

조선총독부령 제111호

1913-12-29

[29]

도령

도령 제1호

1928-01-28

[30]

조선총독부령

조선총독부령 제132호

1931-10-20

[31]

도령

도령 제17호

1932-10-31

[32]

조선총독부령

조선총독부령 제80호

1937-06-28

[33]

조선총독부령

조선총독부령 제30호

1945-03-14

[34]

울산연감

울산연감2000

울산매일신문

2000

[35]

관보

관보 820호, 총독부고시 346호

1929-09-24

[36]

뉴스

울산비행장 개장, 개장식 성황

조선일보

1928-12-05

[37]

간행물

조선총독부 시정연보(施政年報)

조선총독부

1928

[38]

뉴스

“울산비행장 세관출장소 사무개시”라는 내용이 1929년 9월 7일자 관보

1929-09-07

[39]

서적

울주군지

울산광역시 울주군

[40]

서적

상북면지

울산광역시 울주군 상북면

[41]

법률

법률 제1068호

[42]

법률

대통령령 제12367호 서울특별시송파구등13개구설치와구의관할구역변경에관한규정

1987-12-31

[43]

법률

법률 제4801호 전라남도광양시등2개도농복합형태의시설치등에관한법률

1994-12-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com