위구르 카간국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

위구르 카간국은 744년부터 840년까지 몽골 고원에서 존속했던 튀르크계 유목 제국이다. 정령족에서 기원하여 흉노의 후예로 여겨지기도 하며, 철륵 제부의 맹주로 성장했다. 당나라와 우호적인 관계를 유지하며 안사의 난을 진압하는 데 기여했으나, 이후 마니교를 국교로 받아들이고 소그드인과의 교류를 통해 문화를 발전시켰다. 840년 예니세이 키르기스족의 침입으로 멸망한 후, 위구르족은 남하하여 간저우 위구르 왕국과 고창 왕국을 세웠다.

744년 쿠틀루그 빌게 카간(骨力裵羅)의 지휘 아래 동돌궐을 멸망시키고 위구르 제국을 건설한 위구르족은 셀렝가강 유역에서 거주하며 당나라에 조공을 받게 하는 등 동아시아의 강대국으로 성장하였다. 그러나 832년 전염병으로 큰 타격을 입고 840년 키르기스인에게 멸망하였다. 이후 일부 위구르족들은 서쪽으로 이동하여 여러 위구르 왕국을 건설하였다.

2. 역사

위구르 제국의 역사는 크게 부족 시대, 제국 성립, 쇠퇴와 멸망, 멸망 이후 시기로 구분할 수 있다.2. 1. 기원

초기 위구르는 『위서』나 『북사』 등에서 '''원힐'''[41] 또는 '''위힐'''[42]로 기록되었으나, 『구당서』와 『신당서』부터는 '''회흘'''[43], '''회흘'''[44]로 기록되었다. 정원 4년 (788년)[45] 혹은 원화 4년 (809년)[46]에 회흘에서 회흘로 개칭한 이후부터는 주로 회흘이라는 말을 사용하게 된다.

원래는 여러 부족의 연합체였으며, 그들 스스로가 남긴 비문에 따르면 초창기에는 구성 철륵(토쿠즈 오구즈)이라고 불렀으나, 회흘(위구르)부의 수장 씨족인 야글라카르 씨가 이 부족 집단의 지도자가 되었기 때문에 구성 철륵 전체가 회흘(위구르)로 불리게 되었다.[47] 회흘(위구르: Uyγur)의 조상은 카자흐 스텝에서 몽골 고원 북변에 걸쳐 거주했던 정령족이며, 그중 동부(몽골 고원 북변)에 있던 유목 집단에서 회흘부가 형성되었다고 여겨진다.[48]

『구당서』와 『신당서』에서는 회흘의 조상이 흉노라고 한다.[49]

2. 2. 부족 시대

당 회요에는 아홉 개의 토쿠즈 오구즈 씨족(姓部 ''xìngbù'')이 기록되어 있으며, 다른 씨족 목록(部落 ''bùluò'')은 ''구당서''와 ''신당서''에 기록되어 있다. 일본 학자 하시모토, 카타야마, 센가에 따르면, 당서에 기록된 목록의 각 이름은 각 추장의 하위 씨족 성을 기록한 것이고, 당 회요의 다른 목록은 토쿠즈 오구즈 씨족의 이름을 기록한 것이라고 한다.[11] 발터 브루노 헤닝은 사카어 "슈타엘-홀슈타인 두루마리"에 기록된 아홉 개의 이름을 한족 작가가 기록한 이름과 연결시켰다.

회흘(위구르: Uyγur)의 조상은 카자흐 스텝에서 몽골 고원 북변에 걸쳐 거주했던 정령족이며, 그중 동부(몽골 고원 북변)에 있던 유목 집단에서 회흘부가 형성되었다고 여겨진다.[48]

『구당서』와 『신당서』에서는 회흘/회흘의 조상이 흉노라고 한다.[49] 정령족(丁零族)은 시대와 함께 "고차(高車)"[50]→"철륵(鉄勒)"[51]으로 표기가 바뀌었고, 그중 위구르 역시 원흘(袁紇)→위흘(韋紇)→회흘(迴紇)→회흘(回紇) 등으로 표기가 바뀌었다.

; 참고

제거됨

제거됨

2. 2. 1. 고차 시대

390년 3월, 북위 도무제는 서쪽으로 정벌하여 녹혼해에서 고차의 원흘(위구르) 부를 습격하여 크게 이기고, 포로와 말, 소, 양 20여 만을 획득했다.[50]464년, 다섯 부족의 고차는 성대하게 하늘에 제사를 지냈고, 모여든 무리가 수만에 달했다. 문제 (재위: 452년 - 465년)는 고차에게 남쪽 정벌에 종군하도록 명령했으나, 고차는 이를 거부하고 원흘수자(袁紇樹者)를 우두머리로 추대하여 북위에 반기를 들었다. 도독 우문복은 고차를 추토했으나 크게 패하여 돌아갔다. 문제는 조서를 내려 평북장군 강양왕 탁발계를 도독으로 삼아 토벌하게 했다. 탁발계는 먼저 사람을 보내 원흘수자를 위로했고, 원흘수자는 일단 선비족으로 도망했으나 곧 부중을 이끌고 북위에 항복했다.[52]

2. 2. 2. 철륵 시대

5세기 중반, 위구르는 철륵의 한 부족이었으며, 돌궐 제국 아래에 있었다.[8]605년, 철륵 제부는 서돌궐의 니궐처라 가한 (재위: 603년경 - 612년경)의 공격을 받았다. 특히 설연타 부는 반란 혐의로 거수 등 수백 명이 생매장되었다. 이에 위흘(위구르)부는 복골부, 동라부, 발야고부, 복라부 등과 함께 서돌궐의 지배에서 벗어나 회흘(위구르) 부로 칭하고, 철륵 제부의 부족장은 모두 힐근(イルキン)을 칭했다. 이때 회흘의 부중은 약라갈(야그라칼)씨의 특건을 추대하여 회흘부의 힐근(イルキン: 부족장)으로 삼았다.

정관 3년(629년)에 동돌궐이 당에게 패하자, 회흘부는 설연타부와 함께 북방 초원 지대의 2강이 되었다. 그러나 회흘부의 토미도가 제부와 함께 설연타부의 다미가한을 대파했기 때문에 단독으로 철륵 제부의 맹주가 되었다. 정관 21년(647년), 회흘부는 당의 기미(きび) 지배하에 들어가 한해도호부가 되어 연연도호부에 속했다.

용삭 2년(662년), 회흘부는 동라부, 복고부와 함께 당의 국경을 침범하여 당에 반기를 들었다. 당의 고종 (재위: 649년 - 683년)은 정인태에게 명하여 복고 등을 토벌하게 하고, 회흘의 비속독을 패주시켰다. 용삭 3년(663년), 당은 연연도호부를 회흘에게 영유하게 하고, 한해도호부로 삼았다.

측천무후 시대(690년 - 705년), 동돌궐 제2가한국이 다시 초원 지대의 패자가 되자, 회흘부를 시작으로 하는 구성철륵(토쿠즈 오구즈)은 그 압박을 받았지만, 제2가한국의 쇠퇴와 함께 다시 세력을 늘려갔다.[53]

657년, 서돌궐 제국이 당나라에 의해 패배한 후, 위구르는 당나라로 귀부했다. 이 전에 위구르는 627년에 토번 제국과 돌궐족에 대항하여 함께 싸우면서 이미 당나라와 동맹을 맺으려는 의향을 보였다.

2. 3. 위구르 제국 성립 (744년 ~ 840년)

744년 동돌궐을 멸망시키고 위구르 제국을 건설하였다. 위구르 제국의 건설자는 쿠틀루그 빌게 카간(Kutlug Bilge Kagan, 骨力裵羅)이다. 그는 수도를 오르두발리크에 건설했다. 중국 기록에 따르면, 당시 위구르 제국의 영토는 "동쪽 끝에서는 실위의 영토에, 서쪽에서는 알타이 산맥에 이르렀으며, 남쪽으로는 고비 사막을 통제하여 고대 흉노의 전체 영토를 포함했다".[9]745년, 위구르는 마지막 괵튀르크 카간인 쿨룬 베그(白眉可汗 鶻隴匐중국어)를 죽이고 그의 머리를 당나라로 보냈다.[55]

747년, 쿠틀루그 빌게 퀼 카간이 사망하고 그의 막내아들 바이안추르 칸이 카간 엘 에트미쉬 빌게로 즉위했다. 바이안추르 칸은 당나라와 여러 무역 전초 기지를 건설한 후, 그 수익으로 수도 오르두 발리크와 셀렝가 강 상류에 있는 또 다른 도시 바이 발리크를 건설했다. 이후 모든 스텝 민족을 자신의 깃발 아래로 모으기 위한 일련의 원정을 시작했다. 이 기간 동안 제국은 급속도로 확장되었고, 세키즈 오구즈, 키르기스, 카를루크, 투르게시, 토쿠즈 타타르, 치크, 바스밀 잔당 세력을 위구르의 지배 아래 두었다.

758년, 위구르는 북부 예니세이 키르기스로 관심을 돌렸다. 바이안추르 칸은 키르기스 군대를 학살하고 칸을 처형하기 전에 그들의 여러 무역 전초 기지를 파괴했다.[56]

실크로드를 따라 무역을 통제하기 위해 위구르는 중앙 아시아의 일부 오아시스를 통제하는 소그드 상인들과 무역 관계를 맺었다. 위구르가 마니교를 수용한 것은 이러한 관계의 한 측면이었으며, 불교보다 마니교를 선택한 것은 당나라의 영향력에서 벗어나려는 욕구에서 비롯되었을 수 있다.[26]

832년 전염병이 휩쓸어 위구르에 큰 타격을 입혔다.[14] 840년 키르기스인이 침략하여 위구르 카간국은 멸망하였다. 그러나 일부 위구르족들은 서쪽으로 이동하여 4~5개의 위구르 왕국을 건설하였다.

839년, 창신 카간이 재상 굴라물(퀴레비르)에게 살해당하고, 굴라물은 오르도스에서 온 2만 명의 사타 기병의 도움을 받아 엄살특근[61]을 옹립하여 카간으로 옹립했다. 같은 해, 기근과 역병이 발생했고, 특히 겨울이 혹독하여 위구르 경제의 기반이 된 가축의 상당수가 죽었다.[18]

840년, 굴라물의 경쟁자였던 아홉 명의 위구르 대신 중 한 명인 쿨루그 바가는 예니세이 키르기스로 도망쳐 북쪽에서 침략을 요청했다. 약 8만 명의 기병을 이끌고, 그들은 위구르의 수도인 오르두발리크를 약탈하고 파괴했다. 키르기스는 위구르 카간인 엄살 카간을 사로잡아 즉시 참수했다. 그들은 위구르 제국 전역의 다른 도시들을 파괴하고 불태웠다.

2. 3. 1. 안사의 난과 당나라와의 관계

751년, 당 제국은 탈라스 전투에서 아랍 세력에게 전략적인 패배를 겪은 후 중앙아시아에서 철수했고, 위구르는 새로운 지배 세력으로 부상했다.[14]755년 안사의 난이 발생하여 안녹산은 당나라에 반란을 일으켰고, 당나라 숙종은 756년에 바이안추르 칸에게 도움을 요청했다. 위구르 카간은 이에 동의하고 맏아들에게 당나라 황제를 위한 군사적 지원을 명령했다. 757년 약 4,000명의 위구르 기병이 장안과 뤄양을 탈환하는 데 당나라 군대를 도왔다. 뤄양 전투 이후 위구르는 3일 동안 도시를 약탈했으며, 막대한 양의 비단을 획득한 후에야 약탈을 멈추었다. 지원에 대한 대가로 당나라는 2만 필의 비단을 보냈고 명예 칭호를 수여했다. 또한, 말 거래는 말 한 필당 비단 40필로 고정되었으며, 위구르는 당나라에 머무는 동안 "손님" 신분을 받았다.[14] 당나라와 위구르는 정략 결혼을 했다. 바이안추르 칸은 숙종 황제의 딸 닝궈 공주와 결혼했고, 위구르 공주는 당나라 왕자와 결혼했다.[14] 위구르 카간국은 안사의 난에 대항하기 위한 동맹을 강화하기 위해 756년에 당나라와 공주를 교환하는 결혼을 했다. 위구르 카간 바이안추르 칸은 딸 위구르 공주 피지아(毗伽公主)를 당나라 왕자 리청차이(李承采), 둔황왕 리청차이, 빈왕 이수례의 아들과 결혼시켰다.

759년 위구르는 반란군을 진압하는 데 당나라를 도우려 했으나 실패했다. 바이안추르 칸이 사망하고 그의 아들 텡그리 뵈귀가 카간 "쿠틀루그 타르칸 셍귄"으로 계승했다.[14]

762년 텡그리 뵈귀는 4,000명의 군인으로 당나라를 침략할 계획을 세웠지만, 협상 끝에 입장을 바꿔 뤄양에서 반란군을 격파하는 데 도움을 주었다. 전투 후 위구르는 도시를 약탈했다. 사람들이 보호를 위해 불교 사찰로 도망가자 위구르는 사찰을 불태워 1만 명 이상을 죽였다. 지원에 대한 대가로 당나라는 그들이 떠나도록 하기 위해 10만 필의 비단을 지불해야 했다.[14]

거르 카간 (재위: 747년 - 759년) 시대에 당나라에서 안사의 난이 발발했다(755년). 현종 (재위: 712년 - 756년)은 퇴위하고, 숙종이 황제가 되었다(756년). 숙종은 회흘에 원군을 요청하기 위해 이승채를 돈황왕으로 봉하고, 이승채는 장군 석사반을 회흘에 사자로 임명하여 수호 관계를 맺고 안록산에 대한 징병을 요청했다. 거르 카간은 이를 승낙하고 딸 비가(빌게) 공주를 이승채에게 시집보냈다.

지덕 2년(757년) 9월, 당나라 원수는 광평왕 이숙 (후의 대종)이었고, 회흘에서는 태자 엽호(야부)와 복고회은이 회흘군을 지휘하여 안록산 토벌에 나섰다. 당나라와 회흘 연합군은 11월까지 수도 서경(장안)과 부도 동경(낙양)을 탈환하는 데 성공했고, 엽호태자는 사공 충의왕으로 봉해졌다. 다음 해(758년), 숙종은 거르 카간을 '''영무위원비가카간'''으로 책립하고 영국공주를 거르 카간에게 시집보냈다.

영무위원비가카간은 759년 4월에 사망했고, 영국공주는 당나라로 귀국했다. 엽호태자는 귀국 후 사망했기 때문에, 그의 동생 모우 카간 (재위: 759년 - 779년)이 즉위했다. 보응 원년(762년) 4월, 당나라에서 숙종이 붕어하여 태자 대종 (재위: 762년 - 779년)이 즉위했다. 대종은 사사명 (안사의 난 지도자)이 여전히 하북에 있었으므로, 이를 토벌하기 위해 유청담을 회흘에 파견하여 징병하고 옛 우호를 회복하려고 했다. 그러나 8월, 사사명이 "숙종의 붕어에 편승하여 당나라를 침공해야 한다"고 모우 카간을 유혹했기 때문에, 회흘군이 대군을 이끌고 남하하기 시작했다. 유청담은 이를 알고 먼저 당나라 침공을 멈추도록 모우 카간을 설득했지만 받아들여지지 않았다. 이 때 회흘군은 이미 삼성의 북쪽에 도달해 있었다. 모우 카간은 사자를 파견하여 북쪽 선우도호부의 병마와 식량을 탈취하고 유청담을 심하게 모욕했다. 유청담이 몰래 이 상황을 대종에게 보고하자 조정은 충격을 받았다. 이 때, 모우 카간의 카툰(황후)인 복고씨(복고회은의 딸)가 모우 카간을 간했기 때문에, 모우 카간은 생각을 바꾸어 당나라 측에 붙어 사사명 토벌에 참여했다. 모우 카간은 복고회은과 함께 사사명 군을 압도하고, 사사명을 자살로 몰아넣어 하북을 평정하여 8년에 걸친 안사의 난을 종결시켰다(763년). 이로 인해 모우 카간은 당나라로부터 '''영의건공비가카간'''으로 책봉되었고, 카툰과 좌우의 살(샤드)·제 도독·내외 재상 이하에게도 봉호가 주어졌다.[56]

광덕 2년(764년), 안사의 난 진압 공로자인 복고회은이 반란을 일으켜 토번 수만 명을 불러들여 봉천현에 이르렀으나, 삭방 절도사 곽자의에 의해 방어되었다. 이듬해 765년 가을, 복고회은은 회흘·토번·토욕혼·당항·노랄의 20여만 명을 불러들여 봉천·례천·봉상·동주를 침공했다. 그러나 복고회은이 죽었기 때문에, 토번의 마중영 등은 10월 초에 철수했고, 회흘 수령 라달간(라・탈칸) 등도 2천여 기를 이끌고 경양의 곽자의에게 항복하러 왔다. 이후 회흘과 당의 평화가 유지되었으나, 당나라 국내에서 안사의 난 진압 공을 내세운 회흘인의 폭행 사건이 잇따라 대력 연간(766년 - 779년)에 사회 문제가 되었다.[56]

대력 13년(778년), 묵우 가한은 회흘군을 이끌고 당나라를 침공하여 양호했던 당나라와의 관계가 무너졌다. 대력 14년(779년), 대종이 붕어하고 덕종(재위: 780년 - 805년)이 즉위하자, 소그드인 관료들은 그 상중을 틈타 당나라를 침공하도록 묵우 가한에게 촉구했다. 묵우 가한은 다시 당나라를 공격하려 했으나, 이에 반대했던 재상 돈모가달간(톤・바가・탈칸, 頓莫賀達干)이 묵우 가한과 소그드인 관료들을 살해하고, 돈모가달간이 옹립되어 합골돌록필가 가한(알프・쿠투르그・빌게・카간, 合骨咄禄毘伽可汗)이 되었다. 합골돌록필가 가한은 즉시 추장 건달간(建達干)을 당나라에 입조시켜 관계를 회복했고, 당나라로부터 '''무의성공가한'''(재위: 779년 - 789년) 칭호를 받았다. 또한, 무의성공가한은 묵우 가한이 신봉했던 마니교를 탄압하고, 소그드인들에게도 압력을 가했다. 정원 3년(787년) 8월, 무의성공가한은 당나라와의 관계를 개선하기 위해 당나라에 구혼하여 함안공주를 아내로 맞이했다. 이후 양국 평화가 유지되었고, 무의성공가한은 국호를 회흘에서 '''회골'''로 바꾸고 당나라로부터 '''장수천친가한''' 칭호를 받았다.

2. 3. 2. 마니교 수용과 문화 발전

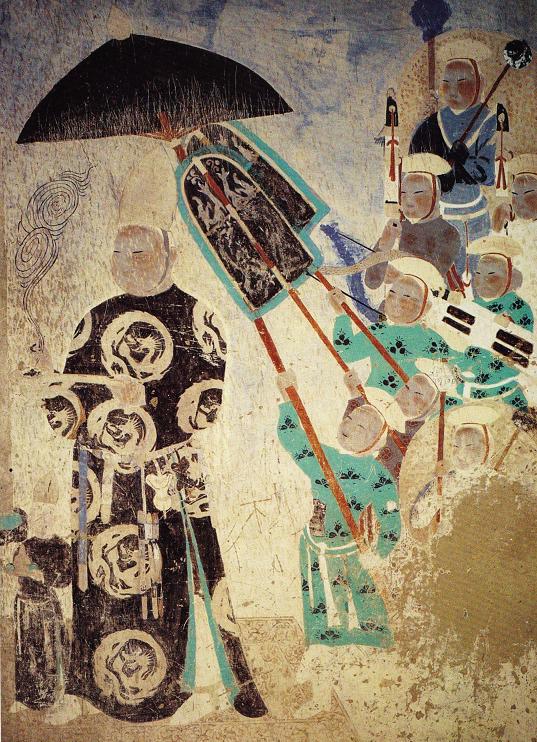

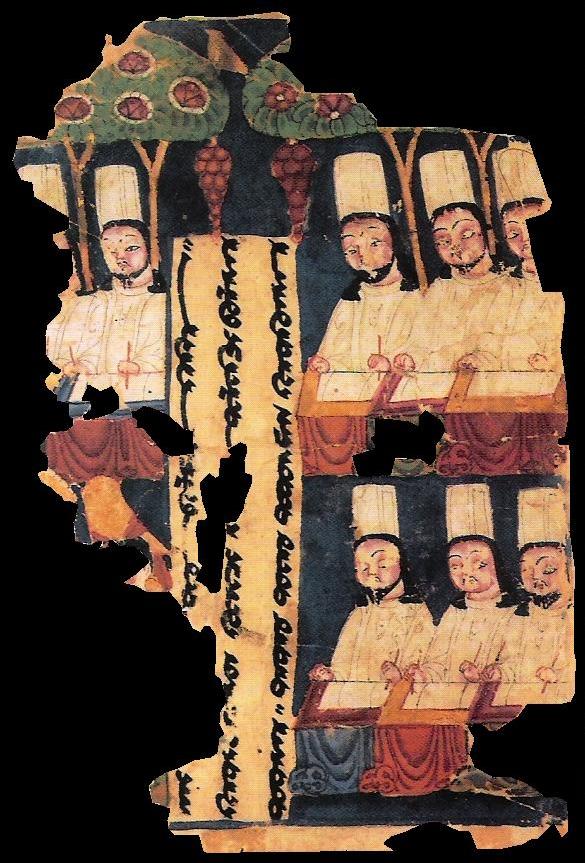

762년 위구르 카간 뵈귀는 마니교를 국교로 받아들였다.[34] 위구르인들은 민족 최초로 종교를 갖게 되면서 정착 생활이 가속화되었다. 이러한 영향으로 위구르인들은 선대의 고지(故地)인 산악지대로부터 정착을 위해 스텝의 평야지대로 이동하게 되었고, 그 곳에서 성곽도시(투르판의 고창성)를 건설하였다. 위구르인들의 관개 농법을 이용한 영농기술이나 뛰어난 프레스코 벽화 기법 또한 소그드인들의 영향을 받아 이루어진 것이다.마니교는 위구르족의 도시화를 이루게 하였을 뿐만 아니라, 문자도 제공하였다. 그리하여 위구르인들은 스텝 민족 사상 최초로 문학을 발전시키게 되었다. 이 마니문자(소그드 문자)는 후에 몽골 제국의 초기 기록에 사용되기도 하였다.

뵈귀 카간은 원정 중에 마니교 사제를 만나 개종하였고, 이후 위구르 카간국의 공식 종교는 마니교가 되었다.[14] 제3대 무우 가한(재위: 759년 - 779년) 때 처음으로 마니교를 수용하고, 많은 소그드인 관료를 채용했다. 그러나 반대파에 의해 무우 가한이 살해되자, 마니교와 소그드인은 모두 탄압받아 일시적으로 마니교는 쇠퇴하였다. 이후 제7대 회신 가한(재위: 795년 - 805년) 시대에 다시 마니교가 받아들여지자, 많은 마니교 고승이 몽골 고원으로 불려와 위구르 카간국의 국교가 되었다.[34]

2. 3. 3. 쇠퇴와 멸망

832년 전염병이 휩쓸어 위구르에 큰 타격을 입혔다.[14] 840년 키르기스인이 침략하여 위구르 카간국은 멸망하였다. 그러나 일부 위구르족들은 서쪽으로 이동하여 4~5개의 위구르 왕국을 건설하였다.839년, 후는 자살을 강요받았고, 쿠레비르라는 대신이 오르도스에서 온 2만 명의 사타 기병의 도움을 받아 왕위를 찬탈했다. 같은 해, 기근과 역병이 발생했고, 특히 겨울이 혹독하여 위구르 경제의 기반이 된 가축의 상당수가 죽었다.[18]

840년, 쿠레비르의 경쟁자였던 아홉 명의 위구르 대신 중 한 명인 쿨루그 바가는 예니세이 키르기스로 도망쳐 북쪽에서 침략을 요청했다. 약 8만 명의 기병을 이끌고, 그들은 위구르의 수도인 오르두발리크를 약탈하고 파괴했다. 키르기스는 위구르 카간인 쿠레비르(''헤사/카사르'')를 사로잡아 즉시 참수했다. 그들은 위구르 제국 전역의 다른 도시들을 파괴하고 불태웠다.

이후 위구르족은 두 그룹으로 도망쳤다. 오르미스트라는 귀족이 이끄는 3만 명 규모의 그룹은 당나라 영토로 피신하려 했으나, 당나라 무종은 국경을 폐쇄하라고 명령했다. 다른 그룹은 바오이 카간의 아들이자 패배한 위구르 카간국의 새로운 카간인 외게가 이끄는 10만 명 규모였으며, 역시 당나라 영토로 도망쳤다. 그러나 외게는 거주지로 당나라 도시를 요구했을 뿐만 아니라 마니교도 보호와 식량을 요구했다. 무종은 이러한 요구를 받아들일 수 없다고 판단하고 거부했다. 그는 외게에 대항하여 군대를 사용할 것을 조건으로 오르미스트에게 망명을 허가했다. 2년 후, 무종은 불교, 기독교, 조로아스터교와 특히 불교를 금지하는 명령을 확대했다.

예니세이 키르기스와 당나라는 840년과 848년 사이에 위구르 카간국을 상대로 성공적인 전쟁을 벌였으며, 동맹의 정당성을 위해 그들의 혈연 관계를 주장했다.[19]

841년, 외게는 위구르족을 이끌고 오늘날의 산시성을 침략했다.

843년, 스슝이 이끄는 당나라 군대는 외게가 이끄는 위구르족을 공격하여 843년 2월 13일, "오랑캐를 죽이는" 산(사후)에서 1만 명의 위구르족을 학살했다. 외게는 부상을 입었다.[20][21][22] 외게의 패배 후, 무종은 오르미스트의 군대를 해산하여 다른 부대로 분산시키라고 명령했다. 오르미스트는 복종을 거부했고 그의 군대는 장군 류미안에 의해 학살되었다. 두 주요 위구르 집단의 패배로, 무종은 마니교도들을 제거할 기회를 보았다. 그는 여러 도시에 있는 마니교 사원을 파괴하고, 그들의 재산을 몰수하고, 성직자들을 처형하라고 명령했다.

846년, 위구르의 마지막 카간인 외게는 키르기스, 쿠레비르의 형제인 오르미스트의 지지자들, 그리고 오르도스와 오늘날의 산시성에서 당나라 군대와 6년 동안 싸운 후 살해되었다. 그의 형제 에니안 카간은 847년 당나라 군대에 결정적으로 패배했다.

숭덕 카간의 다음에는 동생인 합살특근이 즉위하여 '''소례가한'''(재위: 824년 - 832년)이 되었지만, 그는 그의 부하에게 살해당했다. 이어서 종질인 호특근이 즉위하여 '''창신가한'''(재위: 832년 - 839년)이 되었지만, 그 또한 재상 굴라물(퀴레비르, Küräbir)이라는 자에게 살해당하고, 그 대신 엄살특근[61](재위: 839년 - 840년)이 옹립되어 가한이 되었다.

당시 몽골 고원에서는 이상 기후가 잇따라 많은 가축이 죽어 없어졌다. 거장(재상) 구록막하(구록말하, 퀴르그 바가)는 굴라물을 원망하여, 갈갈사(키르기스) 10만 기병을 불러들여 회흘성(오르두 발리크?)을 공격하여, 엄살가한과 굴라물을 살해하고, 그 아장(牙帳)을 불태웠다. 이로 인해 회흘 가한국은 붕괴되었고, 여러 부락들은 흩어졌다. 재상 중 한 명인 쇄직(소쇼쿠)은 방특근의 15부와 함께 갈라록(카를루크)으로 도망쳤고, 나머지는 토번(하서)과 안서(타림 분지)로 달아났다.[62]

2. 4. 제국 멸망 이후

832년 전염병으로 위구르 제국에 큰 타격이 발생했고,[18] 840년 키르기스인에게 멸망당했다.[19] 이후 위구르족 일부는 서쪽으로 이동하여 4~5개의 위구르 왕국을 건설하였다.839년, 후는 자살을 강요받았고, 쿠레비르라는 대신이 사타 기병의 도움을 받아 왕위를 찬탈했다. 같은 해, 기근과 역병이 발생했고, 특히 겨울이 혹독하여 위구르 경제의 기반이 된 가축의 상당수가 죽었다.[18]

840년, 쿠레비르의 경쟁자였던 쿨루그 바가는 예니세이 키르기스로 도망쳐 침략을 요청했다. 약 8만 명의 기병을 이끌고 온 키르기스군은 위구르의 수도인 오르두발리크를 약탈하고 파괴했다.[19] 키르기스는 위구르 카간인 쿠레비르를 사로잡아 즉시 참수했으며, 위구르 제국 전역의 다른 도시들을 파괴하고 불태웠다.

예니세이 키르기스는 위구르 카간국을 대체했지만, 멸망시킨 제국을 운영하는 데 큰 관심이 없었다. 그들은 동쪽의 바이칼 호에서 서쪽의 이르티시강까지 영토를 차지했으며, 귀순한 위구르인 쿨루그 바가를 오르혼 강 유역의 관리로 남겨두었다. 당 의종 (860–873) 재위 기간 동안 당과 키르기스 사이에 세 차례 접촉이 있었지만, 관계는 불분명했다. 당의 정책 입안자들은 위구르가 더 이상 위협이 되지 않기 때문에 키르기스와 관계를 맺는 것은 무의미하다고 주장했다. 거란은 890년에 키르기스로부터 오르혼 강 유역을 빼앗았고, 이후 키르기스의 반대는 기록되지 않았다.[23]

위구르 카간국 붕괴 후, 몽골 고원을 지배한 것은 키르기스였지만, 그 지배는 오래가지 못하고 860년대에 동쪽의 타타르족에 의해 고원에서 쫓겨났다.[63] 이 타타르족은 "조복", "달단"으로 기록되었고, 위구르 비문·예니세이 비문에서는 "토쿠즈 타타르(九姓 타타르)", "토쿠즈 타타르 일(九姓 타타르국)"으로 기록된 집단으로, 위구르 카간국 붕괴 후부터 11세기까지 몽골의 공백 시기를 메우는 막북 정권이었다.[64] 이후 구성 타타르가 거란(요)에 복속되면서 몽골 고원은 여러 부족이 할거하는 시대에 접어들고, 몽골 제국이 나타날 때까지 통일 정권이 생겨나지 않게 된다.

한편, 위구르의 몇몇 세력은 도망쳐 살아남은 지역에서 힘을 가지게 되었고, 천산 위구르 왕국, 감주 위구르 왕국 등의 여러 왕국이 생겨났다.

2. 4. 1. 현대 위구르족

위구르 카간국이 멸망한 후, 위구르족은 남쪽으로 이주하여 현대 간쑤에 간저우 위구르 왕국을 세웠고,[25] 현대 투르판 근처에 고창 왕국을 세웠다. 고창의 위구르족은 불교로 개종했고, 마흐무드 카슈가리에 따르면 "불신자들 중 가장 강했다"고 한다.[24] 반면, 간저우 위구르족은 1030년대에 탕구트족에게 정복되었다.[25]1134년, 고창은 예루 다스의 신생 카라 키타이 제국의 봉신이 되었다. 1209년, 고창의 통치자 이디쿠트("행복의 군주") 바르추크 아르트 테킨은 칭기즈 칸에게 충성을 맹세했고, 위구르족은 후기 몽골 제국에서 중요한 공무원이 되었으며, 몽골 제국은 고대 위구르 문자를 공식 문자로 채택했다.[25]

3. 대외 관계

위구르 카간국은 기마 민족 국가로서는 이례적으로 당나라와 우호적인 관계를 유지했다. 그러나 이는 위구르가 당나라보다 강력한 군사력을 보유했기 때문이었다. 당나라는 위구르와 토번에 조공하여 평화협정을 맺으려 했다.[8]

티베트와는 전쟁을 벌이며 대립했다. 위구르는 감수 협곡을 침입하여 중국과의 교역을 단절시키려는 티베트 제국에 대해 군사 행동을 취해 832년 이후에는 이 지역을 완전히 장악하였다.[14]

위구르는 실크로드 무역을 통제하기 위해 중앙아시아의 일부 오아시스를 통제하는 소그드 상인들과 무역 관계를 맺었다. 위구르가 마니교를 수용한 것은 이러한 관계의 한 측면이었으며, 불교보다 마니교를 선택한 것은 당나라의 영향력에서 벗어나려는 욕구에서 비롯되었을 수 있다.[26]

3. 1. 당나라와의 관계

755년 안사의 난이 발생하여 안녹산이 당나라에 반란을 일으켰고, 당나라 숙종은 756년에 바이안추르 칸에게 도움을 요청했다. 위구르 카간국의 카간은 이에 동의하고 맏아들에게 당나라 황제를 위한 군사적 지원을 명령했다. 약 4,000명의 위구르 기병이 757년에 장안과 뤄양을 탈환하는 데 당나라 군대를 도왔다. 뤄양 전투 이후 위구르는 3일 동안 도시를 약탈했으며, 막대한 양의 비단을 획득한 후에야 약탈을 멈추었다. 그들의 지원에 대한 대가로, 당나라는 2만 필의 비단을 보냈고 명예 칭호를 수여했다. 또한, 말 거래는 말 한 필당 비단 40필로 고정되었으며, 위구르는 당나라에 머무는 동안 "손님" 신분을 받았다.[14]757년, 당조가 안록산의 난으로 인하여 위기를 맞게 되었을 때 위구르군은 수도 장안까지 진군하여 안록산의 난을 진압했지만 그 결과 위구르 군대는 장안을 철저히 유린하게 되었고 특히 당 태종의 후손들은 여성까지 포함하여 모두 위구르 지역으로 끌고 가여 당나라로부터 많은 항의를 받았다.[8]

당나라와 위구르는 정략 결혼을 했다. 바이안추르 칸은 닝궈 공주와 결혼했고, 위구르 공주는 당나라 왕자와 결혼했다.[14] 위구르 카간국은 안사의 난에 대항하기 위한 동맹을 강화하기 위해 756년에 당나라와 공주를 교환하는 결혼을 했다. 위구르 카간 바이안추르 칸은 딸 위구르 공주 피지아(毗伽公主)를 당나라 왕자 리청차이(李承采), 둔황왕 리청차이, 빈왕 이수례의 아들과 결혼시켰고, 당나라 공주 닝궈(寧國公主), 숙종 황제의 딸을 위구르 카간 바이안추르와 결혼시켰다.

거르 카간 (재위: 747년 - 759년)의 시대에 당나라에서 안사의 난이 발발했다(755년). 이로 인해 당나라의 황제였던 현종 (재위: 712년 - 756년)은 퇴위하고, 숙종이 황제가 되었다(756년). 숙종은 회흘에 원군을 요청하기 위해 이승채를 돈황왕으로 봉하고, 이승채는 장군 석사반을 회흘에 사자로 임명하여 수호 관계를 맺게 함과 동시에, 안록산에 대한 징병을 요청했다. 거르 카간은 이를 승낙하고 딸 비가(빌게) 공주를 이승채에게 시집보냈다.

지덕 2년(757년) 9월, 당나라의 원수는 광평왕 이숙 (후의 대종)이었고, 회흘에서는 태자 엽호(야부)와 복고회은이 회흘군을 지휘하여 안록산 토벌에 나섰다. 당나라와 회흘 연합군은 11월까지 수도 서경(장안)과 부도 동경(낙양)을 탈환하는 데 성공했고, 엽호태자는 사공 충의왕으로 봉해졌다. 다음 해(758년), 숙종은 거르 카간을 '''영무위원비가카간'''으로 책립함과 동시에, 영국공주를 거르 카간에게 시집보냈다.

영무위원비가카간은 759년 4월에 사망했고, 영국공주는 당나라로 귀국했다. 엽호태자는 귀국 후 사망했기 때문에, 그의 동생 모우 카간 (재위: 759년 - 779년)이 즉위했다. 보응 원년(762년) 4월, 당나라에서 숙종이 붕어했으므로 태자 대종 (재위: 762년 - 779년)이 즉위했다. 대종은 사사명 (안사의 난 지도자)이 여전히 하락의 땅에 있었으므로, 이를 토벌하기 위해 유청담을 회흘에 파견하여 징병함과 동시에, 옛 우호를 회복하려고 했다. 그러나 8월, 먼저 사사명이 "숙종의 붕어에 편승하여 당나라를 침공해야 한다"고 모우 카간을 유혹했기 때문에, 회흘군이 대군을 이끌고 남하하기 시작했다. 유청담은 이에 조우했으므로, 먼저 당나라 침공을 멈추도록 모우 카간을 설득했지만 받아들여지지 않았다. 이 때 회흘군은 이미 삼성의 북쪽에 도달해 있었다. 모우 카간은 사자를 파견하여, 북쪽의 선우도호부의 병마와 식량을 탈취함과 동시에, 유청담을 심하게 모욕했다. 유청담이 몰래 이 상황을 대종에게 보고하자, 조정 내는 충격을 받았다. 이 때, 모우 카간의 가돈(카툰: 황후)인 복고씨(복고회은의 딸)가 모우 카간을 간했기 때문에, 모우 카간은 생각을 바꾸어 그대로 당나라 측에 붙어 사사명 토벌에 참여했다. 모우 카간은 복고회은과 함께 사사명 군을 압도하고, 사사명을 자살로 몰아넣어 하북을 평정하여 8년에 걸친 안사의 난을 종결시켰다(763년). 이로 인해 모우 카간은 당나라로부터 '''영의건공비가카간'''으로 책봉되었고, 가돈과 좌우의 살(샤드)·제 도독·내외 재상 이하에게도 봉호가 주어졌다.[56]

광덕 2년(764년), 안사의 난 진압의 공로자인 복고회은이 반란을 일으켜 토번의 수만 명을 불러들여 봉천현에 이르렀으나, 삭방 절도사 곽자의에 의해 방어되었다. 이듬해 765년 가을, 복고회은은 회흘·토번·토욕혼·당항·노랄의 20여만 명을 불러들여 봉천·례천·봉상·동주를 침공했다. 그러나 복고회은이 죽었기 때문에, 토번의 마중영 등은 10월 초에 철수했고, 회흘 수령 라달간(라・탈칸) 등도 2천여 기를 이끌고 경양의 곽자의에게 항복하러 왔다. 이 이후, 회흘과 당의 평화가 유지되었으나, 당나라 국내에서 안사의 난 진압의 공을 내세운 회흘인의 폭행 사건이 잇따라 대력 연간(766년 - 779년)에 사회 문제가 되었다.[56]

대력 13년(778년)이 되자, 묵우 가한(牟羽可汗) 자신도 회흘군을 이끌고 당나라를 침공하게 되어, 지금까지 양호했던 당나라와의 관계가 일시에 무너졌다. 대력 14년(779년), 대종이 붕어하고 덕종(재위: 780년 - 805년)이 즉위하자, 소그드인 관료들은 그 상중을 틈타 당나라를 침공하도록 묵우 가한에게 촉구했다. 그 말을 들은 묵우 가한은 다시 당나라를 공격하려 했으나, 이에 반대했던 재상인 돈모가달간(톤・바가・탈칸, 頓莫賀達干)이 묵우 가한과 소그드인 관료들을 살해하고, 대신 돈모가달간이 옹립되어 합골돌록필가 가한(알프・쿠투르그・빌게・카간, 合骨咄禄毘伽可汗)이 되었다. 합골돌록필가 가한은 즉시 추장인 건달간(建達干)을 당나라에 입조시켜 관계를 회복했기에, 당나라로부터 '''무의성공가한'''(재위: 779년 - 789년)의 칭호를 받았다. 또한, 무의성공가한은 묵우 가한이 신봉했던 마니교를 탄압하고, 소그드인들에게도 압력을 가했다. 정원 3년(787년) 8월, 무의성공가한은 당나라와의 관계를 개선하기 위해 당나라에 구혼하여 함안공주를 아내로 맞이했다. 그 후에도 양국의 평화가 유지되었고, 무의성공가한은 국호를 회흘에서 '''회골'''로 바꾸는 동시에, 다시 당나라로부터 '''장수천친가한'''의 칭호를 받았다.

3. 2. 티베트와의 관계

티베트와 위구르 카간국은 전쟁을 벌이는 등 대립 관계에 있었다. 위구르는 감수 협곡을 침입하여 중국과의 교역을 단절시키려는 티베트 제국에 대해 군사 행동을 취해 832년 이후에는 이 지역을 완전히 장악하였다.[14] 791년에는 북정을 탈환, 또한 당나라 군대와 함께 염주·영주를 공격하여 함락시키고 토번의 수령을 사로잡았다. 이후, 타림 분지 ~ 하서 지역 ~ 농우 ~ 막남 일대를 둘러싼 전쟁은 50년에 걸쳐 이어졌다. 보의가한(808년 - 821년)의 치세에는 준가르 분지를 제압하여 카를루크를 복속시키고, 타림 분지를 제압했지만, 남동쪽 전선에서는 토번이 우세를 유지했다. 809년에 토번이 다시 영주에서 풍주 일대를 제압하여 회흘·당 사이의 직도(참천가한도)를 차단했다. 813년에는 막남에서 토번군을 격파하고 승기를 타 하서까지 추격했지만, 816년에는 토번군이 아장으로부터 3일 거리까지 진군하여 주변도 제압당했다. 821년, 연합을 도모하기 위해 당나라로부터 공주가 시집왔다. 824년에 토번과 당나라가 정전에 이르면서 이후에는 주로 서부에서 전투가 벌어졌고, 840년에 화목할 때까지 막남을 탈환하고 하서 지역을 정복했다[58]。790년, 토번이 회흘에 종속되어 있던 백안돌궐(백복돌궐)·삼성갈록(우추·카를루크)·사타부 등에게 선물을 보내 함께 북정대도호부를 공격했으나, 동쪽에서 해·거란의 반란이 일어나 충정가한(재위: 789년 - 790년)은 힐우가사(일 오게시)를 파견하여 구원에 나섰다. 그러나 힐우가스가 이끄는 회흘군은 승리하지 못하고, 북정대도호부가 함락되어 북정대도호 양습고는 병사들과 함께 서주로 도망쳤다. 그 후 힐우가스는 양습고와 연합하여 북정을 되찾기 위해 5~6만 명의 병력으로 공격했으나 대패하여 병사의 대부분이 죽었다. 이때 양습고가 다시 서주로 도망가려 하자 힐우가스는 그를 죽였다. 한편, 갈록(카를루크)이 승기를 타 부도천을 빼앗았으므로, 회흘은 크게 두려워하여 북서쪽에 있는 부락의 양과 말을 아장 남쪽으로 옮겨 이를 피했다.

3. 3. 소그드인과의 관계

위구르 카간국은 실크로드 무역을 통제하기 위해 중앙 아시아의 일부 오아시스를 통제하는 소그드 상인들과 무역 관계를 맺었다. 위구르가 마니교를 수용한 것은 이러한 관계의 한 측면이었으며, 불교보다 마니교를 선택한 것은 당나라의 영향력에서 벗어나려는 욕구에서 비롯되었을 수 있다.[26] 모든 위구르인이 개종을 지지한 것은 아니며, 오르두 발리크의 비문에는 마니교도가 고대 샤머니즘 신앙에서 사람들을 멀어지게 하려 했다고 언급하고 있다.[26]

개종은 소그드인과의 무역과 관련된 정치적, 경제적 관심사에 기초했기 때문에 통치자들에 의해 추진되었으며 종종 사회 하위 계층에서 저항에 직면했다. 또한 카간의 정치적 권력은 신민들에게 경제적으로 제공하는 능력에 달려 있었기 때문에 "그들의 종교를 수용함으로써 소그드인과의 동맹은 이러한 목표를 달성하는 중요한 방법이었다."[26] 소그드인과 위구르는 이 동맹으로부터 막대한 이익을 얻었다. 소그드인들은 위구르인들이 서역에서 무역을 하고 중국에서 가져온 비단을 다른 상품과 교환할 수 있게 했다. 소그드인에게는 중국 무역 공동체에 위구르인의 보호를 제공했다. 5~6세기에는 대규모 소그드인들이 중국으로 이주했다. 소그드인들은 실크로드의 주요 상인이었고, 중국은 항상 그들의 가장 큰 시장이었다. 투르판 근처 아스타나 묘지에서 발견된 종이 의류 중에는 620년대 고창 왕국에서 대상 무역에 대한 세금 목록이 있다. 텍스트는 불완전하지만, 목록에 있는 35개의 상업 거래 중 29개는 소그드 상인과 관련되어 있다.[27] 궁극적으로 유목 민족 출신의 통치자와 정착 국가 모두 소그드인과 같은 상인들의 중요성을 인식하고 실크로드를 통제하기 위해 그들만의 아젠다를 추진하기 위한 동맹을 맺었다.

위구르 카간국은 중앙아시아와 서역 제국의 소그드인과 손을 잡고 당나라의 비단과 기타 제품을 운반하는 실크로드 무역을 통해 막대한 이익을 얻었다.

4. 문화

762년 뵈귀 카간이 마니교를 국교로 받아들이면서 위구르 문화는 큰 변화를 겪었다. 유목 생활을 하던 위구르인들은 정착 생활을 시작했고, 소그드인의 영향을 받아 도시 문화가 발달했다.

위구르인들은 마니교를 통해 문자를 받아들여 스텝 민족 최초로 문학을 발전시켰다. 마니 문자(소그드 문자)는 훗날 몽골 제국의 초기 기록에도 사용되었다.

위구르인들은 돌궐 문자로 쓰인 비문을 다수 남겼는데, 주요 비문과 업적은 다음과 같다.

위구르 제국은 건국 직후 오르두 발리크(카라발가순)에 수도를 건설했다. 이 도시는 실크로드의 전형적인 상업 중심지로, 성벽, 망루, 군사 및 상업 시설, 행정 건물 등을 갖추고 있었다.[28] 카간은 이곳에서 궁정을 유지하며 제국의 정책을 결정했다.

당나라가 정비한 회흘로(回鶻路)라는 교통망을 계승하여 도로와 역참(驛站)을 설치하고, 군대를 통해 상단을 호위하며 통행료를 징수하여 이익을 얻었다.

위구르의 성곽 도시는 주로 상업, 수공업, 농업민을 위해 축조되었으며, 발견된 모든 성터는 정사각형으로 가로세로 500m 전후의 크기이다. 올혼강 연안의 수도 바이 발리크는 둘레 20km의 성벽으로 둘러싸인 25km2의 큰 도시였으며, 이 외에도 24개의 도시가 발견되었다.[65]

4. 1. 종교

762년 위구르 카간 뵈귀는 마니교를 국교로 받아들여 위구르인들은 민족 최초로 종교를 갖게 되었고, 이는 위구르인들의 종교 정착화를 가속화시켰다.[34] 이러한 영향으로 위구르인들은 선대의 고지(故地)인 산악지대로부터 정착을 위해 스텝의 평야지대로 이동하여 성곽도시(투르판의 고창성)를 건설하였다. 위구르인들의 관개 농법을 이용한 영농기술이나 뛰어난 프레스코 벽화 기법 또한 소그드인들의 영향을 받아 이루어졌다.마니교는 위구르족의 도시화를 이끌었을 뿐만 아니라, 문자도 제공하여 위구르인들은 스텝 민족 사상 최초로 문학을 발전시켰다. 이 마니문자(소그드 문자)는 후에 몽골 제국의 초기 기록에 사용되기도 하였다.

바이안추르 칸은 당나라와 여러 무역 전초 기지를 건설한 후, 그 수익으로 수도 오르두 발리크와 셀렝가 강 상류에 있는 또 다른 도시 바이 발리크를 건설했다.

751년, 당 제국은 탈라스 전투에서 아랍 세력에게 전략적인 패배를 겪은 후 중앙아시아에서 철수했고, 위구르는 새로운 지배 세력으로 부상했다.[14]

755년 안사의 난이 발생하여 안녹산은 당나라에 반란을 일으켰고, 당나라 숙종은 756년에 바이안추르 칸에게 도움을 요청했다. 위구르 카간은 이에 동의하고 맏아들에게 당나라 황제를 위한 군사적 지원을 명령했다. 약 4,000명의 위구르 기병이 757년에 장안과 뤄양을 탈환하는 데 당나라 군대를 도왔다. 뤄양 전투 이후 위구르는 3일 동안 도시를 약탈했으며, 막대한 양의 비단을 획득한 후에야 약탈을 멈추었다.

762년 텡그리 뵈귀는 4,000명의 군인으로 당나라를 침략할 계획을 세웠지만, 협상 끝에 입장을 바꿔 뤄양에서 반란군을 격파하는 데 도움을 주었다. 전투 후 위구르는 도시를 약탈했다. 사람들이 보호를 위해 불교 사찰로 도망가자 위구르는 사찰을 불태워 1만 명 이상을 죽였다. 이 원정 중에 카간은 마니교 사제를 만나 그에게 개종했고, 그 후 위구르 카간국의 공식 종교는 마니교가 되었다.[17]

840년, 예니세이 키르기스는 위구르의 수도인 오르두발리크를 약탈하고 파괴했다. 키르기스는 위구르 카간인 쿠레비르(''헤사/카사르'')를 사로잡아 즉시 참수했다. 그들은 위구르 제국 전역의 다른 도시들을 파괴하고 불태웠다.

843년, 스슝이 이끄는 당나라 군대는 외게가 이끄는 위구르족을 공격하여 "오랑캐를 죽이는" 산(사후)에서 1만 명의 위구르족을 학살했다. 외게는 부상을 입었다.[20]

위구르는 실크로드를 따라 무역을 통제하기 위해 중앙 아시아의 일부 오아시스를 통제하는 소그드 상인들과 무역 관계를 맺었다. 위구르가 마니교를 수용한 것은 이러한 관계의 한 측면이었으며, 불교보다 마니교를 선택한 것은 당나라의 영향력에서 벗어나려는 욕구에서 비롯되었을 수 있다.[26] 당시 위구르-마니교 텍스트는 카간이 마니교에 대해 보인 열광을 보여준다.

개종은 소그드인과의 무역과 관련된 정치적, 경제적 관심사에 기초했기 때문에 통치자들에 의해 추진되었으며 종종 사회 하위 계층에서 저항에 직면했다. 또한 카간의 정치적 권력은 신민들에게 경제적으로 제공하는 능력에 달려 있었기 때문에 "그들의 종교를 수용함으로써 소그드인과의 동맹은 이러한 목표를 달성하는 중요한 방법이었다." 소그드인과 위구르인은 이 동맹으로부터 막대한 이익을 얻었다. 소그드인들은 위구르인들이 서역에서 무역을 하고 중국에서 가져온 비단을 다른 상품과 교환할 수 있게 했다. 소그드인에게는 중국 무역 공동체에 위구르인의 보호를 제공했다. 5~6세기에는 대규모의 소그드인들이 중국으로 이주했다. 소그드인들은 실크로드의 주요 상인이었고, 중국은 항상 그들의 가장 큰 시장이었다. 투르판 근처 아스타나 묘지에서 발견된 종이 의류 중에는 620년대 고창 왕국에서 대상 무역에 대한 세금 목록이 있다. 텍스트는 불완전하지만, 목록에 있는 35개의 상업 거래 중 29개는 소그드 상인과 관련되어 있다.[27]

위구르는 원래 역대 유목 국가와 마찬가지로 하늘이나 태양 외에 늑대나 새를 숭배했으며, 주요 24개 씨족의 토템은 4개 씨족이 송골매, 4개 씨족이 독수리, 12개 씨족이 매(매 4, 흰 매 4, 푸른 매 4), 나머지는 늑대, 표범 혹은 불명이다. 제3대 무우 가한(재위: 759년 - 779년) 때 처음으로 마니교를 수용하고, 많은 소그드인 관료를 채용했다. 그러나 반대파에 의해 무우 가한이 살해되자, 마니교와 소그드인은 모두 탄압받아, 일단 마니교는 숨을 죽였다. 그리고 제7대 회신 가한(재위: 795년 - 805년) 시대에 다시 마니교가 받아들여지자, 많은 마니교 고승이 몽골 고원으로 불려와 명실공히 위구르 가한국의 국교가 되었다.

4. 2. 문자

762년 위구르 카간 뵈귀는 마니교를 국교로 받아들였다. 이를 통해 위구르인들은 민족 최초로 종교를 갖게 되면서 종교 정착화가 가속화되었다. 이러한 영향으로 위구르인들은 선대의 고지(故地)인 산악지대로부터 정착을 위해 스텝의 평야지대로 이동하게 되었고, 그곳에서 투르판의 고창성을 비롯한 성곽도시를 건설하였다.[14] 위구르인들의 관개 농법을 이용한 영농기술이나 뛰어난 프레스코 벽화 기법 또한 소그드인들의 영향을 받아 이루어졌다.마니교는 위구르족의 도시화를 이끌었을 뿐만 아니라, 문자도 제공하였다. 그리하여 위구르인들은 스텝 민족 사상 최초로 문학을 발전시키게 되었다. 이 마니문자(소그드 문자)는 후에 몽골 제국의 초기 기록에도 사용되었다.

위구르는 돌궐과 마찬가지로 돌궐 문자로 쓰인 비문을 다수 남겼다.

4. 3. 도시

762년 위구르 카간 뵈귀가 마니교를 국교로 받아들이면서, 위구르인들의 종교 정착화가 가속화되었다. 이 영향으로 위구르인들은 선대 거주지인 산악 지대에서 벗어나 정착을 위해 스텝 평야 지대로 이동하여 성곽도시(투르판의 고창성)를 건설하였다.[14] 소그드인의 영향을 받아 관개 농법을 이용한 영농 기술과 뛰어난 프레스코 벽화 기법도 발전하였다.위구르 제국은 건국 직후 정착 국가를 모방하여, 이전 돌궐 제국의 수도였던 곳이자 훗날 몽골의 수도 카라코룸의 북서쪽에 위치한 카라발가순(오르두 발리크)에 영구적인 정착 수도를 건설했다.[28] 이 도시는 비단길을 따라 전형적으로 나타나는 완벽하게 요새화된 상업 중심지였으며, 동심원 형태의 성벽과 망루, 마구간, 군사 및 상업 창고, 행정 건물 등을 갖추고 있었다. 도시의 특정 구역은 무역과 수공예품을 위해 할당되었으며, 도시 중심부에는 수도원을 포함한 궁궐과 사원이 있었다. 궁궐은 요새화된 성벽과 두 개의 주요 문, 물로 채워진 해자, 망루를 갖추고 있었다.

카간은 이곳에서 궁정을 유지하며 제국의 정책을 결정했다. 고정된 도시를 건설함으로써, 위구르족은 중국으로부터의 무역 상품을 위한 보호된 저장 공간을 확보하고, 안정적이고 고정된 궁정을 유지하며 상인을 맞이하고 실크로드 교역에서 중심적인 역할을 효과적으로 다질 수 있었다.

당나라가 정비한 회흘로(回鶻路)라는 교통망을 계승하여 도로와 다리의 부설·정비, 역축(驛畜)·우물을 갖춘 역참(驛站) 설치를 추진하고, 군대에 의한 상단 호위와 통행료(사치품 이동에 대한 과세) 징수로 이익을 얻었다.

올혼강(オルホン川) 강변의 수도에서 남쪽으로는 참천가한도(参天可汗道)라고 불린 오르도스 고원(オルドス高原)·장안에 이르는 길, 서쪽으로는 북정 도호부(北庭都護府)에 이르는 길, 북쪽으로는 회흘 아장(回鶻牙帳)에서 바이칼 호(バイカル湖)반을 지나 키르기스족으로 이어지는 두 개의 길, 동쪽으로는 싱안 링 산맥(興安嶺)을 넘어 실위(室韋) 거주지를 지나 해족(奚)이나 거란(契丹)이 사는 지역으로 이어지는 길이 있었다.

성곽 도시는 주로 상업, 수공업, 농업민을 위해 축조되었으며 군사 시설은 아니었다. 발견된 모든 성터는 정사각형으로 가로세로 모두 500m 전후의 크기이지만, 올혼강 연안의 카라바르크(カラバリク)에 있던 수도 바이 발리크(バイ・バリク)는 둘레 20km의 성벽으로 둘러싸인 25km2의 큰 도시였으며, 이 외에도 현재 24개의 도시가 발견되었다.[65]

5. 역대 카간

멍리 카간 (재위 848–?): 개인 이름은 망/팡 테친(厖特勤), 군주 칭호는 아이 텡리데 쿠트 볼미쉬 알프 쿠틀루그 빌게 카간(溫祿登里邏汩沒密施合俱錄毗伽), 중국식 칭호는 화이젠 카간(懷建可汗)이었다. 그는 정치적 중심지를 서쪽으로 옮겼다.[29]

6. 관련 저서

- 정재훈, 《위구르 유목제국사 744~840》, 사계절, 2024년 9월 6일

- M.S. 아시모프, 《중앙아시아 문명사 제4권 업적의 시대: 서기 750년부터 15세기 말까지 제1부 역사적, 사회적, 경제적 배경》, 유네스코 출판, 1998년

- 토마스 바필드, 《위험한 국경: 유목 제국과 중국》, 바질 블랙웰, 1989년

- 크리스토프 바우머, 《중앙아시아의 역사: 초원 전사 시대》, 2012년

- 크리스토퍼 I. 벡위스, 《중앙아시아의 티베트 제국: 초기 중세 시대 티베트인, 투르크인, 아랍인, 중국인 사이의 강대국 투쟁사》, 프린스턴 대학교 출판부, 1987년

- 린다 벤슨, 《중국의 마지막 유목민: 중국 카자크족의 역사와 문화》, M.E. 샤프, 1998년

- 유리 브레겔, 《중앙아시아 역사 지도》, 브릴, 2003년

- 클리포드 에드먼드 보스워스, 《업적의 시대: 서기 750년부터 15세기 말까지 - 제4권, 제2부: 업적 (중앙아시아 문명사)》, 유네스코 출판, 2000년

- 이미 부그라, 《동투르키스탄의 역사》, 이스탄불: 이스탄불 출판, 1983년

- 마이클 로버트 드롬프, 《당나라와 위구르 제국의 붕괴: 기록 역사》, 브릴, 2005년[1]

- 피터 B. 골든, 《투르크 민족의 역사 입문》, 1992년

- 피터 B. 골든, 《세계사 속의 중앙아시아》, 옥스퍼드 대학교 출판부, 2011년

- 존 헤이우드, 《중세 세계 역사 지도, 서기 600–1492》, 반스 & 노블, 1998년

- W.B. 헤닝, 〈아르기 및 "토하라"인〉, 《런던 대학교 동양학 연구소 회보》, 9권 3호, 545–571쪽, 1938년[2]

- 케네스 스콧 라투레트, 《중국인, 그들의 역사와 문화, 제1-2권》, 맥밀란, 1964년

- 콜린 매커라스, 〈제12장 - 위구르족〉, 데니스 시노어 편, 《초기 내륙 아시아의 케임브리지 역사》, 케임브리지 대학교 출판부, 317–342쪽, 1990년[3]

- 콜린 매커라스, 《위구르 제국: 당나라 역대 왕조의 기록에 따르면, 시노-위구르 관계 연구, 744–840》, 오스트레일리아 국립 대학교 출판부, 1972년[4]

- 제임스 A. 밀워드, 《유라시아 교차로: 신장의 역사》, 컬럼비아 대학교 출판부, 2007년

- 신장 롱, 《둔황에 관한 18개의 강의》, 브릴, 2013년

- 데니스 시노어, 《초기 내륙 아시아의 케임브리지 역사》, 케임브리지 대학교 출판부, 1990년[5]

- 레이 완, 《아랍 세계에 대한 최초의 중국 여행 기록》, 2017년

- 왕젠핑, 《다극 아시아의 당나라: 외교와 전쟁의 역사》, 하와이 대학교 출판부, 2013년

- 빅터 슝, 《중세 중국 역사 사전》, 스케어크로우 프레스, Inc., 미국, 2008년[6]

- 쉐종정, 《투르크 민족》, 중국 사회과학 출판사, 1992년

참조

[1]

웹사이트

Data

http://www.tekedergi[...]

www.tekedergisi.com

2020-01-19

[2]

서적

History of Civilizations of Central Asia, Volume 4

https://books.google[...]

UNESCO

1998-01-01

[3]

논문

East-West Orientation of Historical Empires

http://jwsr.pitt.edu[...]

2016-09-16

[4]

논문

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

http://www.escholars[...]

1997-09

[5]

서적

Four studies on the history of Central Asia

[6]

서적

Islamic Central Asia: An Anthology of Historical Sources

[7]

서적

Four Studies on Central Asia

[8]

문서

Chapter 195, Huihe

https://zh.wikisourc[...]

[9]

서적

New Book of Tang

[10]

서적

The Silk Road and Cultural Exchanges between East and West

https://doi.org/10.1[...]

Brill

2022-10-24

[11]

논문

The Toquz Oghuz Problem and the Origins of the Khazars

[12]

문서

Tang Huiyao, Vol. 98

https://ctext.org/wi[...]

[13]

웹사이트

Huihe 回紇, Huihu 回鶻, Weiwur 維吾爾, Uyghurs

http://www.chinaknow[...]

ChinaKnowledge.de – An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

[14]

서적

Early Buddhist Art of China and Central Asia, Volume 2 The Eastern Chin and Sixteen Kingdoms Period in China and Tumshuk, Kucha and Karashahr in Central Asia (2 vols)

https://books.google[...]

BRILL

2019-07-15

[15]

서적

Old Book of Tang

[16]

웹사이트

The Tibetans in the Ordos and North China: Considerations on the Role of the Tibetan Empire in World History

https://www.reposito[...]

[17]

서적

Crowns, hats, turbans and helmets.The headgear in Iranian history volume I: Pre-Islamic Period

https://www.research[...]

K. Maksymiuk & G. Karamian

2017

[18]

서적

New Book of Tang

[19]

논문

Breaking the Orkhon Tradition: Kirghiz Adherence to the Yenisei Region after A. D. 840

https://www.jstor.or[...]

2021-09-04

[20]

서적

Governing China: 150–1850

https://books.google[...]

Hackett Publishing

2010-09-10

[21]

서적

Warfare in Inner Asian History (500-1800)

BRILL

2018

[22]

서적

Warfare in Inner Asian History (500-1800)

BRILL

2018

[23]

간행물

The Yenisei Kyrgyz from Early Times to the Mongol Conquest

https://www.academia[...]

Yeni Türkiye

2002-01

[24]

문서

Dīwān Luğāt al-Turk

[25]

웹사이트

New Book of Tang

https://zh.wikisourc[...]

[26]

서적

Guo ji zhongguo bian jiang xue shu hui yi lun wen chu gao

Taipei

[27]

웹사이트

Sogdians in China: a short history and some new discoveries

http://silkroadfound[...]

[28]

서적

Iran and China: A New Approach to Their Bilateral Relations

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield

2017-02-09

[29]

학위논문

Sui-Tang foreign policy: four case studies

University of British Columbia

1990

[30]

논문

Turkic Stelae - Figures

https://www.academia[...]

2018-01-01

[31]

논문

A Dynamic 6,000-Year Genetic History of Eurasia's Eastern Steppe

2020-11-12

[32]

간행물

A dynamic 6,000-year genetic history of Eurasia’s Eastern Steppe

https://www.biorxiv.[...]

2024-12-10

[33]

논문

Medieval genomes from eastern Mongolia share a stable genetic profile over a millennium

https://www.pivotsci[...]

2024-03-01

[34]

문서

『テス碑文』

http://irq.kaznpu.kz[...]

[35]

서적

森安孝夫『興亡の世界史05 シルクロードと唐帝国』

[36]

서적

世界各国史4 中央ユーラシア史

[37]

서적

北アジア遊牧民族史研究

[38]

서적

人類文化史4 中国文明と内陸アジア

[39]

서적

『旧唐書』列伝第一百四十五 迴紇

[40]

서적

『新唐書』列伝第一百四十二上 回鶻上、列伝第一百四十二下 回鶻下

[41]

서적

『魏書』太祖武帝紀・列伝第九十一 高車、『北史』列伝第八十六 高車

[42]

서적

『隋書』列伝第四十九 北狄、『北史』列伝第八十七 鉄勒

[43]

서적

『旧唐書』列伝第一百四十五 迴紇

[44]

서적

『新唐書』列伝第一百四十二上 回鶻上、列伝第一百四十二下 回鶻下

[45]

서적

『新唐書』列伝第一百四十二上 回鶻上には「又請易回紇曰回鶻、言捷鷙猶鶻然。:([[武義成功可汗]]が)“回紇”という字を変えて“回鶻”としたいと請うたが、この字義は鶻(はやぶさ)のようなすばやい猛獣という意味である。」とある。

[46]

서적

『旧唐書』列伝第一百四十五 迴紇には「元和四年、藹徳曷里禄没弭施合蜜毘伽可汗遣使改為迴鶻、義取迴旋軽捷如鶻也。:元和4年(809年)、藹徳曷里禄没弭施合蜜毘伽可汗([[保義可汗]])は(唐に)遣使を送って(国名を)“迴鶻”と改めさせた。その意味は鶻(はやぶさ)のように飛びまわり、軽やかで速やかという意味である。」とある。

[47]

서적

『突厥与回紇史』第八章

[48]

서적

『回紇史』第1章

[49]

문서

最盛期の匈奴単于国は中央ユーラシア東部全域を支配していたので、その支配下の諸民族もすべて匈奴国民となった。

[50]

서적

『[[魏書]]』・『[[北史]]』

[51]

서적

『周書』・『北史』・『隋書』・『旧唐書』

[52]

서적

『魏書』列伝第九十一、『北史』列伝第八十六

[53]

서적

『隋書』列伝第四十九 北狄、『北史』列伝第八十七、『旧唐書』列伝第一百四十九下・列伝第一百四十五、『新唐書』列伝第一百四十二上

[54]

문서

イルテベル(頡利発、Iltäbär)とは、[[突厥]]可汗国の統制下において、突厥可汗によって各部族長に与えられた称号の一つ。

[55]

서적

『旧唐書』列伝第一百四十五 迴紇、『新唐書』列伝第一百四十下 突厥下・列伝第一百四十二上 回鶻上

[56]

서적

『旧唐書』列伝第一百四十五 迴紇、『新唐書』列伝第一百四十二上 回鶻上

[57]

서적

『突厥与回紇史』

[58]

서적

『旧唐書』列伝第一百四十五 迴紇、『新唐書』列伝第一百四十二上 回鶻上、『資治通鑑』巻238-241

[59]

문서

遊牧国家の習慣の一つに[[レビラト婚]]というものがある。レビラト婚とは、夫に先立たれた妻が、その息子や弟に再び嫁ぐというものであり、これには血統を絶やさない目的がある。ただし、嫁ぎ先は血の繋がっていない息子に限る。

[60]

서적

『旧唐書』列伝第一百四十五 迴紇、『新唐書』列伝第一百四十二上 回鶻上・列伝第一百四十二下 回鶻下

[61]

문서

「㕎」は「厂+盍」と書く。

[62]

서적

『旧唐書』列伝第一百四十五 迴紇、『新唐書』列伝第一百四十二下 回鶻下

[63]

서적

宮脇 2002,p41

2002

[64]

웹사이트

10世紀から11世紀における「九姓タタル国」

http://toyo-bunko.or[...]

[65]

서적

『回紇史』

[66]

서적

『回紇史』第四章

[67]

서적

『新唐書』回鶻上に「薬羅葛回紇姓は、僕骨・渾・抜野古・同羅・思結・契苾などの六種夷と数に列さず」とあり、九姓鉄勒と九姓回鶻は異なることを示している。また、『回紇史』第二章において「九姓とは北東アジアの遊牧民にとって象徴的な数字である九や十を使用した一種の雅号であって、中枢氏族が九つだったわけではない」としている。

[68]

서적

『回紇史』第二章一、『突厥与回紇史』第八章

[69]

서적

『[[通典]]』、『[[集史]]』ウイグル部族志

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com