전방후원분

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전방후원분은 일본 고분 시대에 축조된 무덤의 형식으로, 앞은 사각형이고 뒤는 둥근 형태를 띤다. 19세기 중반부터 서일본에서 나타나기 시작하여, 4세기부터 6세기에 걸쳐 일본 열도 전역으로 확산되었다. 전방후원분은 분구, 매장 시설, 부장품, 외관 시설로 구성되며, 초기에는 수직식 석실분, 후기에는 횡혈식 석실분이 사용되었다. 전방후원분의 기원에 대해서는 야요이 시대의 분구묘에서 발전했다는 설, 야마토 정권이 각 지방 정권의 분묘 요소를 통합했다는 설 등이 있다. 6세기 이후 전방후원분 축조 방식에 변화가 생겨 규모가 축소되거나 방분으로 바뀌면서 소멸되었다. 한편, 한반도 영산강 유역에서도 장고분으로 불리는 전방후원형 고분 10여 기가 발견되었으며, 이는 당시 일본과 한반도 간의 관계를 보여주는 중요한 자료로 평가된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일본의 고분 - 다이센릉 고분

다이센릉 고분은 일본 사카이시에 위치한 5세기 전반~중반의 전방후원분 형태 고분으로, 일본 최대 규모이며 닌토쿠 천황릉으로 지정되어 관리되고 있고, 고대 일본 연구에 중요한 자료를 제공하며 모즈·후루이치 고분군의 일부로서 유네스코 세계 문화유산에 등재되었다. - 일본의 고분 - 고시키즈카 고분

고시키즈카 고분은 효고현 고베시에 있는 194m 길이의 3단 전방후원분으로, 1657년 문헌에 처음 등장했으며, 하니와 등 유물이 중요 문화재로 지정되었다. - 아시아의 유적 - 보로부두르

보로부두르는 인도네시아 자와섬 중부에 위치한 9세기 대승불교 유적으로, 샤일렌드라 왕조 시대에 건설된 계단식 피라미드 형태의 만다라 구조물이며, 19세기 재발견 후 복원을 거쳐 유네스코 세계유산으로 등재되어 불교 순례지 및 관광 명소로 활용된다. - 아시아의 유적 - 페트라

페트라는 요르단에 위치한 고대 도시로, 나바테아인들이 향신료 무역으로 번성하고 헬레니즘 양식의 건축물을 건설했으며, 지진과 정복으로 쇠퇴했지만, 1812년 재발견되어 유네스코 세계 유산으로 지정된 관광 명소이다. - 고대사 - 헬레니즘 시대의 그리스

헬레니즘 시대의 그리스는 알렉산드로스 대왕의 정복 이후부터 로마에 의한 합병까지의 시기로, 그리스인들의 시야 확장과 새로운 헬레니즘 도시로의 이주, 도시 국가들의 연합 노력, 마케도니아와 후계 왕국들의 패권 다툼, 그리고 로마의 개입과 지배로 특징지어진다. - 고대사 - 샤푸르 2세

샤푸르 2세는 사산 왕조 페르시아의 10번째 샤한샤로, 태어나기 전 왕으로 선포되어 즉위하여 중앙 집권화를 이룩하고 로마 제국과의 전쟁 및 영토 확장을 통해 아르메니아에 대한 지배력을 확립했다.

2. 역사

19세기 중반 이후, 서일본에서 대규모 전방후원분이 나타나기 시작했다. 간사이 지방에는 나라현 사쿠라이의 도쿠치 고분, 교토부 키즈가와의 츠이 오츠즈야마 고분, 오카야마현 오카야마의 우지마 테즈야마 고분, 후쿠오카현 간다의 이시부타이 고분 등이 있다. 츄고쿠 지방과 규슈에도 전방후원분이 존재했는데, 예를 들어 교토부 아사히시의 모토시 이나와 고분, 오카야마시의 토미카가 고분 등이 있으며, 그중 가장 큰 것은 토쿠토마 고분으로 봉토의 총 길이는 약 280m에 달한다. 이는 야요이 시대 후기의 가장 큰 봉토분(약 80m)보다 3배 이상 크다.[24]

초기 전방후원분은 대부분 수직식 석실분으로 대나무 모양의 목관을 사용했고, 후원부에 비해 전방부가 낮고 넓은 공통적인 특징을 보였다. 부장품으로는 옥과 거울, 삼각형 가장자리 신수경(神獸鏡), 철기 무기, 농업 및 어업 도구 등이 출토되었다.[24]

시라이시 타이이치로(白石太一郎)는 야마타이국(邪馬台国)을 중심으로 기노(畿內)의 여러 세력과 세토 내해가 연합하여 누고쿠(奴國)나 이토(伊都) 등의 세력을 물리치고 한국으로부터 철과 다양한 문화재를 획득했다고 주장했다. 콘도 요시로(近藤義郎)는 평지에 축조된 전방후원분은 대부분 정비가 잘 되어 있고, 봉토도 다짐을 거쳐 층층이 쌓았다고 언급했다. 초기 전방후원분의 출현은 중국 본토의 토목 기술의 영향을 받았을 가능성이 있으며, 여러 연합 세력이 연합의 증표로 전방후원분을 공동으로 축조했을 것으로 추측된다.[24]

이시부타이 고분과 같은 시대에 동일본에는 가멘 문(Kamen Mun)의 5호분, 4호분, 3호분 등이 있었는데,[27] 5호분은 동일본에서 가장 오래된 고분으로, 당시 가즈사국과 야마타이국 사이의 연관성을 시사한다. 4세기에는 호쿠리쿠 지방, 관동 지방, 도카이 지방, 도호쿠 지방은 주로 전후원분으로 구성되었고, 2~3세대 후에 점차 전방후원분으로 변화했다. 『고사기』와 『일본서기』에는 야마토 타케루(大和武) 등이 동일본을 일본 왕권의 영토로 편입했다고 기록되어 있지만, 실제로는 노비 평야의 쿠누노쿠니(国造)가 히미코(卑弥呼) 사후 야마타이국과 전투에서 패하거나, 야마토 왕권의 지휘하에 평화 협상을 맺었다고 추정된다. 결국 견야마타이국(狗奴国) 연합과 악마국(邪馬国) 연합이 통합되어 일본 왕권을 형성하고, 동서일본의 지배자는 전방후원분과 전후원분으로 구분되었다.[27][29]

4세기 중반 이후, 나라 분지 남동부의 다와 고분(大和古墳)은 점차 북쪽의 다이센 고분(大仙古墳)으로 이동했다. 다와의 대형 전방후원분은 후루이치 고분군과 모즈 고분군이었다.[27] 대왕릉의 무게중심은 5세기에 다시 오사카 평야의 고시텐 고분군(古市古塤群)과 현쿠치도리 고분군(百舌鳥古塤群)으로 이동했다. 이러한 이동에 대해 왕조 교체설, 기마민족 정복 왕조설 등의 견해가 제시되었다.[30] 히로세 카즈오(廣瀬和夫)는 4세기 후반부터 5세기 후반까지 네 고분군의 수장이 공동으로 야마토 왕권(大和王権)의 역할을 수행하고, 사후 야마토 왕권의 수호신으로 신격화되었다고 주장했다.[27]

5세기 후반에는 키비국, 상마오에(上毛野), 휴가국 등에서는 대규모 전방후원분이 축조되지 않았고, 고키시치도의 전방후원분 규모도 점차 축소되었다. 유랴쿠 천황(雄略天皇)은 자신을 천하의 왕으로 여겼고, 그의 권위는 일본 열도에서 그만이 계속해서 대형 전방후원분을 축조한 사실에 반영되어 있다.[27]

6세기에는 기나이식 수평식 석실분이 전방후원분에 보급되기 시작했다.[31] 셋쓰국, 오와리국, 우지국(宇治郡) 등지, 심지어 관동 지방에도 출현했는데, 이는 계태 천황(繼體天皇)의 기반 구축으로 여겨진다.[27] 고즈케국(群馬國)이 39기인 것에 비해 우에노는 97기, 관동에서는 216기였다. 기나이와 오이장(近江)이 감소한 반면, 관동 지방은 6세기 내내 대형 전방후원분을 계속해서 축조했는데, 이는 당시 야마토 왕권이 동국에 경제적으로, 군사적으로 크게 의존했음을 나타낸다.[31] 6세기 말부터 7세기 초에는 대형 방형(方形)·원형(円形)분이 주류가 되었고,[28][27] 7세기 중반에는 팔각분(八角墳)으로 발전했다. 전방후원분 축조 중단 이유에 대해, 시라이시 타이이치로는 쇼토쿠 태자(聖德太子)와 소가노 우마코(蘇我馬子)의 개혁과 국제 제작 시스템의 확립과 관련이 있다고 보았다.[32]

2. 1. 기원

야요이 시대의 분구묘(야요이분구묘)에서 독자적으로 발전했다는 설이 가장 잘 알려져 있다. 이 설에 따르면, 원래 있었던 원형 분구묘를 둘러싼 해자(垓字)를 팔 때 남은 통로 부분에서 제사 등을 지냈으며, 이후 이 부분이 무덤(죽음의 세계)과 인간계를 연결하는 육교로서 커져서 원분과 하나가 되었다고 본다.[48]나라현 가시하라시의 세타(瀬田) 유적에서는 야요이 시대 말기(2세기경)의 방형 육교부를 가진 원형주구묘가 발견되었는데, 이는 전방후원분의 원형일 가능성이 제기되고 있다.[48]

반면, 각 지방 정권의 분묘를 통합하여 만들었다는 설도 있다. 예를 들어, 형태는 하리마국의 전방후원형 분묘에서, 지붕돌은 고대 이즈모국 정권의 사우돌출형분구묘(四隅突出型墳丘墓)에서 비롯된 것처럼, 야요이 시대에 만들어진 각 지방 정권 분묘의 여러 요소를 통합하여 야마토 정권이 전방후원분을 만들었다는 것이다.[47]

2세기 말 야마토 지방의 마키무쿠 유적(현 나라현 사쿠라이시)에 거대 도시가 나타나 마키무쿠형 전방후원분이 축조되기 시작했다. 3세기 중반에는 가장 오래된 전방후원분으로 여겨지는 하시하카 고분이 축조되면서 고훈 시대가 시작되었다. 그 후 일본 각지에 같은 형태의 봉분이 축조되기 시작했다.

전방후원분은 야마토 정권의 세력 아래에 있는 일본 열도의 여러 지역 및 이와 교류한 한반도 남부에서만 볼 수 있으며, 그 기원에 대해서는 지금까지 다양한 가설이 제기되고 있다.[18]

이 외에도 사물 모방설, 제단 전면부설, 대륙 기원설, 두 무덤 결합설 등 여러 가지 가설이 제기되고 있다.

2. 2. 소멸

6세기에 들어서면서 전방후원분을 만드는 방식에 변화가 나타났다. 간토 지방 이서 지역에서는 대부분 전방후원분의 규모가 축소되었고, 봉분 길이 100m 이상의 비교적 큰 규모는 규슈의 이와토야마 고분, 오와리의 단푸산 고분 등 일부를 제외하면 나라 분지 내의 후루이치 고분군 등 기나이 지역에 집중되기 시작했다.이와토야마 고분, 단푸산 고분, 그리고 기나이 지역에서도 치천하대왕의 묘일 가능성이 높은 고분과 기타 고분 간의 규모 격차가 커졌다. 이는 당시 사회 체제의 변화를 나타내는 것으로, 가와치 오쓰카야마 고분, 마루야마 고분, 이마시루즈카 고분 등 대왕묘로 보이는 고분의 규모는 타 지역을 압도하여, 유력 수장들의 공동 통치에서 대왕으로 권력이 집중되기 시작한 것으로 해석된다. 마루야마 고분 등 6세기 대왕묘로 추정되는 분묘는 3세기부터 대왕묘가 조성되어 온 모즈 고분군, 우마미 고분군, 사키타테미 고분군, 오오야마/야나기모토 고분군 등 기존 고분군과 떨어진 곳에 조성되어, 6세기 대왕의 권력 구조에 변화가 생겼음을 보여준다.

전방후원분의 형식도 변화하여 배총이 사라지고, 복석 사용이 줄었으며, 봉분의 단수도 3단에서 2단으로 줄었다. 간토 지방을 제외한 지역에서는 하니와 사용도 중단되었다. 6세기 전방후원분은 크기뿐만 아니라 시각적인 외관도 축소되어, 전방후원분 자체의 위상 변화를 보여준다.[50]

간토 지방에서는 다른 지역과 달리 6세기 사기타마 고분군 등 봉분 길이 100m급 전방후원분이 성행했다. 사이타마 고분군에서는 직사각형 이중 주호, 시모쓰케국 전방후원분에서는 기단이라 불리는 넓은 평탄면을 가진 전방후원분 등 지역색을 보이는 전방후원분이 조성되어, 6세기에는 아직 전국적인 조묘 규제가 이루어지지 않았음을 알 수 있다.

기나이 고분군에서는 6세기 중반 고시(古市)고분군에서 전방후원분을 마지막으로 더 이상 만들어지지 않았다. 6세기 후반에는 전국적으로 전방후원분이 만들어지지 않게 되었다. 대왕릉도 6세기 후반 마루야마 고분, 우메야마 고분, 또는 다이시니시야마 고분을 마지막으로 전방후원분에서 방분으로 바뀌었다. 간토 지방이나 주부 지방[51] 등 일부 지역에서는 7세기 초까지 전방후원분 축조가 계속되었으나, 대체로 6세기 말까지 전방후원분 축조는 종료되었다. 이후 수장묘는 주로 원분 또는 방분으로, 대왕묘는 팔각분 등 다각형 분으로 변화했다.

3. 형태

전방후원분은 앞쪽의 사각형 부분(전방부)과 뒤쪽의 원형 부분(후원부)이 결합된 독특한 형태를 가지고 있다. 과거에는 조롱박 모양 등으로 표현되기도 했다. '전방후원'이라는 용어는 에도 시대의 국학자 가모 군페이가 19세기 초 저술한 《산릉지》에서 처음 사용되었다.[11][12] 가모는 각지에 남아 있는 '차총'이라는 이름에서 전방후원분은 궁차를 모방한 것으로 보았고, 방형 부분이 수레 앞이라고 생각했다. 그러나 현재는 고분 시대에 그런 형태의 수레는 존재하지 않았던 것으로 여겨진다. 메이지 시대 말기에는 윌리엄 고우랜드는 원분과 방분이 결합했다고 보았으며, 기요노 겐지는 주분과 배총이 결합하여 전방후원분이 되었을 것으로 추측하였다. 이후 항아리 모양 토기나 방패 모양을 모방했다는 학설도 등장했다.

현대 학계에서는 원형 후원부를 매장을 위한 봉분, 즉 주구라 부르고, 직사각형·방형 등의 돌출부를 통틀어 전방부라고 부른다. 전방부는 야요이 분구묘의 돌출부가 변화한 것으로, 원래 죽은 자를 모시는 제단으로서 발생했다는 설과 후원부에 이르는 묘도였다는 설이 있다. 이를 통해 전방후원분은 독특한 형태를 갖추게 되었다는 것이다. 다만 시대가 지나면서 전방부에도 매장이 이루어지는 경우가 나타났다. 그러나 관습과 편의에 따라 전방후원분, 전방부, 후원부 등의 용어는 그대로 사용되고 있다.

오래된 형태의 전방후원분은 전방부가 낮고 넓은 사다리꼴 모양을 하고 있으며, 후원부는 시대에 관계없이 크고 높게 만들어졌다. 전방부를 사다리꼴로 만든 이유는 행렬이 경사가 완만한 길을 지날 수 있도록 전방부 좌우 능선 중 하나를 늘렸기 때문이라는 설도 있다.

전방부는 시대에 따라 형태 변화를 겪었다. 초기에는 곡선형이었으나 후기에는 직선형이 되었다. 이후 전방부의 높이는 낮아지고 중앙부는 작아져 손거울 모양이 되었다. 중기에는 전방부가 넓어져 후원부 직경과 비슷해지고 출입구 역할 및 묘실로도 사용되었으며 높이도 높아졌다. 중앙부에는 세부적인 부분이 만들어졌고, 주변에는 말발굽 모양의 주호(周濠)를 가진 고분도 조성되었다. 후기에는 전방부가 후원부 직경보다 높고 넓으며, 내부는 대부분 수평 횡혈식 석실(横穴式石室)이다.

4. 구조

전방후원분은 분구, 매장 시설, 부장품, 외관 시설 등의 여러 요소로 구성된다. 분구는 전방부, 후원부, 조출(造出)로 나뉜다. 매장 시설로는 관실, 곽실, 석실 등이 사용되었고, 부장품은 시신과 함께 묻거나 석실 내부에 보관했다. 외관 시설로는 봉분을 덮는 복석(葺石), 제사용 토기(土器)와 하니와(埴輪) 등이 있다.

후원부는 전방후원분에서 가장 중요한 곳으로, 죽은 수장을 매장하고 매장 제사를 지내는 공간이었다. 후원부 정상은 좁고 평평하며, 그 아래 토중에 매장 시설을 만들었다. 기저부에서 정상까지 높게 쌓았고, 경사면은 평균 25~26도로 가파르게 만들었다. 축조 당시에는 경사면에 돌을 깔아 오르지 못하도록 했다. 전방부에서 후원부로 오르기 위한 융기사도(隆起斜道)라는 장치를 설치하여 후원부와 전방부를 연결했다. 하지만 융기사도만으로는 정상에 도달하기 어려운 경우가 많아, 융기사도 중간에서 묘광(墓壙)으로 이어지는 굴착묘도(掘割墓道)를 설치하기도 했다.[34][35]

전방부와 후원부 사이의 잘록한 부분(くびれ部)과 전방부 경사면도 급경사로 만들어 쉽게 오르지 못하게 했다. 장례 행렬은 전방부 정면 좌우 꼭짓점 중 한 곳의 완만한 경사면을 통해 올라갔다. 이처럼 전방후원분은 쉽게 오를 수 없는 급경사로 둘러싸여 금기시되는 공간으로 축조되었다.[34][35]

가장 오래된 전방후원분인 하시하카 고분(箸墓古墳)은 3세기 중엽에 만들어졌다는 설이 있으며, 전방부 형태가 바치(撥) 모양으로 넓게 벌어져 있고, 전방부 전면 너비가 후원부 지름과 거의 같을 정도로 넓다. 후원부가 전방부보다 더 높다.[34][35]

시간이 지나면서 후원부 지름과 전방부 너비가 거의 같아지고(고분 시대 중기), 더 후대에는 전방부가 훨씬 커져 전방부 너비가 후원부 지름의 1.5배에서 2배에 달하는 것도 나타났다. 높이도 전방부가 더 높은 경우가 많아졌다(고분 시대 후기).[34][35] 고분 시대 후기의 일부 전방후원분 중에는 전방부 중앙이 ヘ(헤) 자 모양으로 약간 각지게 바깥쪽으로 튀어나온 '검형마름모꼴'(剣菱形) 형태를 띠는 것도 있다. 이러한 형태는 가와치 오오쓰카야마 고분(河内大塚山古墳), 도리야 미산자이 고분(鳥屋ミサンザイ古墳) 등 매우 드물게 확인된다.

조출은 가장 오래된 전방후원분에서는 발견되지 않았다. 조출에서 매장이 이루어진 예도 있다. 조출에는 하니와를 세우거나 형상 하니와를 놓는 등의 행위가 이루어졌다. 제사가 후원부나 전방부 봉분 정상이 아닌, 허리 부분 아래쪽에 만들어진 조출에서 이루어졌다는 것은 매장 제사 사상의 변화를 보여주는 것으로 여겨진다. 이는 봉분 정상에 오르는 것이 금기시되고 숭배되었던 것과 관련이 있으며, 추장이나 제사는 일정 기간 동안 행해진 후 중단되었을 것으로 추정된다.[34][35]

매장 제사에는 미야마형(宮山形) 특수기대·특수호(特殊器台・特殊壺)와 이 토기에서 변화한 가장 오래된 하니와라고 여겨지는 도즈키형(都月形) 원통하니와, 그 다음으로 오래된 특수호형 하니와, 원통하니와(円筒埴輪), 집모양 하니와, 무기모양 하니와, 인형 하니와 등이 사용되었다. 특수토기는 일상적인 기대·호와 달리 크고 문양으로 장식되어 있다. 기대는 1미터 정도 되는 것도 있으며, 호도 40~50센티미터 정도로, 기대에 호를 얹으면 사람 어깨 높이 정도가 된다. 이처럼 크고 눈에 띄는 도구를 사용하여 죽은 수장의 영혼과 수장권을 계승하기 위한 제사를 지냈다고 생각된다.[34][35]

횡혈식 석실(横穴式石室)은 넓은 공간이므로 한 명뿐 아니라 친족이나 혈족을 함께 매장할 수 있었다. 이전의 수혈식 석실(竪穴式石室)처럼 한 명의 사망자(족장)를 매장하는 방식과는 크게 달라, 매장 관념과 매장 시설에 변화가 나타났다.[34][35]

매장 제사는 전방부 전면 좌우 모서리 중 한 곳에서 전방부 정상으로 올라가, 후원부를 향해 내려간 후, 융기사도를 오르고, 굴착묘도를 거쳐 묘역으로 들어가는 방식으로 진행되었다. 석실은 후원부 정상에 위치하며, 입구는 전방부 방향으로 향하게 만들었다. 이러한 고식(古式)의 예는 후쿠오카현 로시 고분이나 스키자키 고분에서 볼 수 있다.

5. 분포

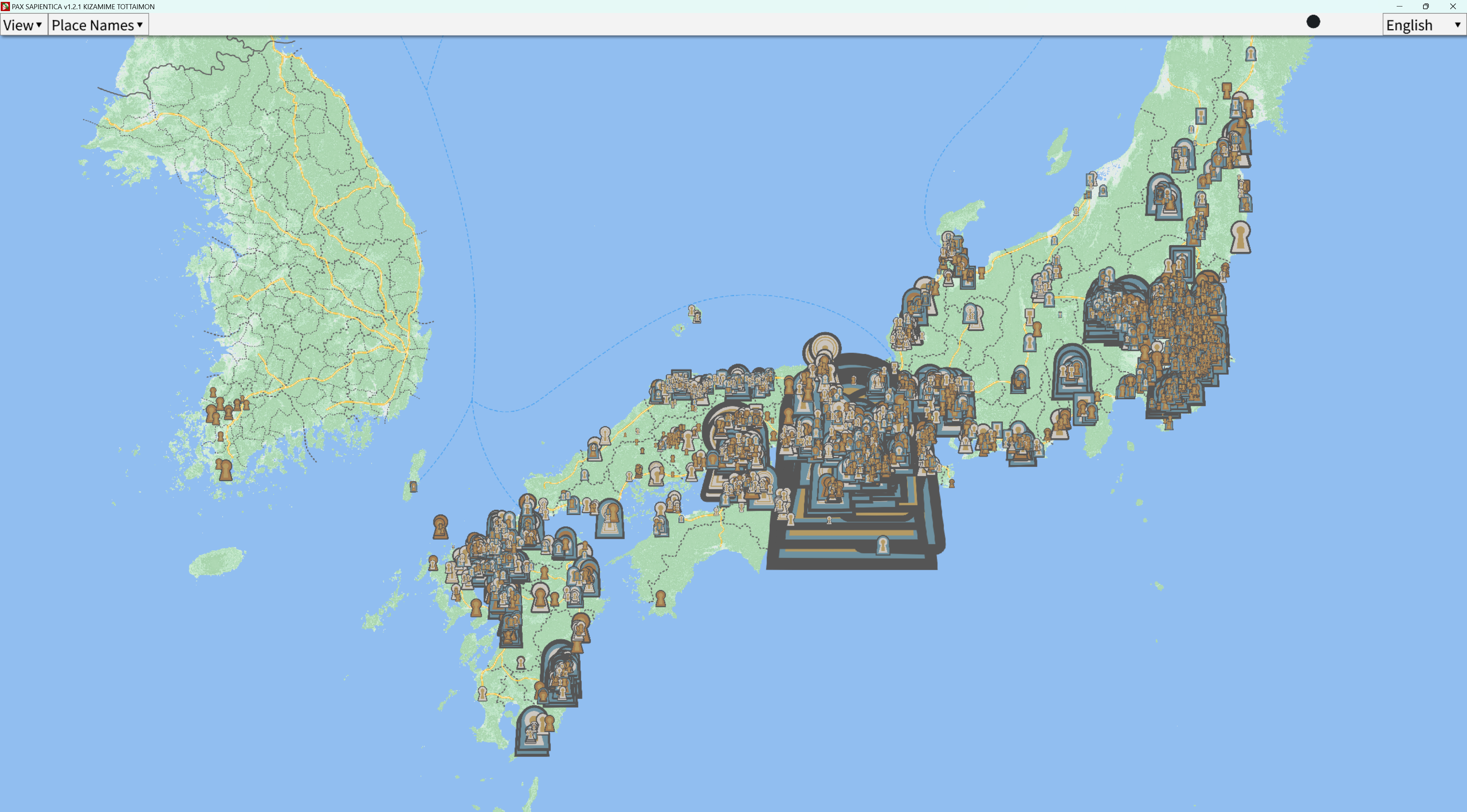

전방후원분은 일본 열도 전역에 널리 분포하며, 약 4,800기[49]에서 5,200기 정도로 추정된다. 분포의 최북단은 이와테현 오슈시의 쓰노즈카 고분이고, 최남단은 가고시마현 기모쓰키군 기모쓰키정의 쓰카자키 고분군 제51호분(하나무레 고분)이다.[38] 홋카이도, 아오모리현, 아키타현, 오키나와현을 제외한 대부분의 지역에서 전방후원분이 확인된다. 가장 많은 전방후원분이 분포하는 곳은 지바현으로 약 720기가 있다.[49] 쓰시마섬, 이키섬, 오키 제도 등에도 존재하지만, 아와지섬에서는 아직 발견되지 않았다.

일본 열도 외에도 한반도 서남부, 특히 영산강 유역을 중심으로 10여 기의 전방후원형 고분(장고분)이 발견되었다. 광주월계동 1호분이 그 예시 중 하나이다.

6. 한반도의 전방후원분

한반도에서 발견된 전방후원분은 일본 열도의 전방후원분과 구분하기 위해 장고 모양을 따서 '장고분'(長鼓墳)이라고도 부른다. 이 무덤들은 삼국 시대 말기, 일본의 고훈 시대 중기~후기(5세기 후반~6세기 중반)에 축조된 것으로, 당시 일본 열도와 한반도 사이의 관계를 보여주는 중요한 자료이다.[52]

장고분은 영산강 유역을 중심으로 분포하는데, 이 지역은 백제, 가야 등 다양한 마한계 문화가 존재했던 곳으로 알려져 있다. 장고분은 일본의 전방후원분과 형태는 비슷하지만, 크기, 외부 시설, 매장 시설 등에서 차이를 보여 획일적이지 않다. 봉분과 시설은 일본식에 가깝고, 부장품은 왜계(倭系)·백제계·대가야계 유물이 섞여 있어 여러 지역과의 교류를 보여준다.

5세기 후반에서 6세기 초반에 만들어진 장고분은 북규슈형, 6세기 중반의 장고분은 히고형(肥後型)으로 분류된다. 따라서 피장자들은 처음에는 북규슈 지방, 후반에는 아리아케해 지방의 세력자로 추정된다. 이러한 묘제 변화는 이와이의 난과 관련이 있을 수 있다. 북규슈형 장고분은 이와이의 난을 일으킨 쓰쿠시국 세력이 북규슈에 영향력을 넓힐 때 밀려난 세력이 영산강 유역으로 피난 와서 만든 것으로 해석하기도 한다. 이후 히고형 고분은 이와이의 난에서 야마토 정권에 패한 이와이 세력의 것으로 본다.[52]

영산강 유역은 문헌 기록이 부족하여 당시 상황이 불분명하지만, 고고학적으로는 백제, 가야 등 다양한 마한계 문화가 존재했던 지역으로 여겨진다. 이 지역 세력이 백제의 지배를 받기 전(6세기 중엽)에 마한계 고분과 장고분이 함께 나타난다. 그러나 대규모 이주 흔적이 없고, 각 전방후원분 축조가 1세대로 끝나기 때문에 일본계 봉분 형태가 만들어진 배경은 명확하지 않다. 피장자에 대해서는 망명 왜인설, 야마토 파견 왜인설, 백제 파견 왜인설 등 여러 가설이 있다.[52]

한반도의 전방후원분이 본격적으로 알려진 것은 1980년대부터이다. 1984년 해남군 방산리 고분이 일본 전방후원분과 유사하다는 점이 처음 주목받았다.[53] 1986년에는 해남 용두리 고분이 알려졌고, 이후 함평 예덕리 신덕고분, 영암 태간리 자라봉고분, 영광 월산리 월계고분 등이 전방후원분으로 분류되었다. 국립광주박물관이 조사하던 중 1991년 함평 죽암리 장고산고분과 예덕리 신덕고분을 조사하다 신덕 1호분이 도굴된 것을 발견하고 긴급 발굴 조사를 했는데, 이것이 한반도 전방후원분 최초 발굴 사례이다.[54]

6. 1. 한반도 전방후원분 목록

참조

[1]

웹사이트

What are these keyhole-shaped mounds?

https://www.bbc.com/[...]

2019-10-03

[2]

웹사이트

전방후원분(前方後圓墳)

http://encykorea.aks[...]

[3]

웹사이트

さらに40m大きかった…国内最大の大山古墳

http://www.yomiuri.c[...]

2018-04-12

[4]

웹사이트

한국전라도지방의 전방후원분조사

http://21coe.kokugak[...]

2003-09-17

[5]

웹사이트

운평리고분군(雲坪里古墳群)

http://encykorea.aks[...]

[6]

웹사이트

자성송암리고분군(慈城松巖里古墳群)

http://encykorea.aks[...]

[7]

웹사이트

고성송학동고분군(固城松鶴洞古墳群)

http://encykorea.aks[...]

[8]

서적

國史大辭典 (昭和時代)國史大辭典

吉川弘文館

1988-09-01

[9]

서적

國史大辭典

吉川弘文館

1988-09-01

[10]

서적

世界大百科事典 (日本)世界大百科事典

平凡社

[11]

서적

世界大百科事典

平凡社

[12]

서적

山陵志

https://dl.ndl.go.jp[...]

[13]

문서

Palace carriage refers to the vehicle used by the emperor and the royal family.

[14]

문서

Car cover refers to the umbrella cover on the car.

[15]

문서

Yuan refers to two straight logs used to drive livestock in front of the car, one on the left and one on the right.

[16]

웹사이트

前方後円墳はなぜ「円」が「後ろ」? 意外なあるモノの形が影響していた!

https://www.j-cast.c[...]

2019-05-14

[17]

웹사이트

文化財のお土産 誰が名付けた「前方後円」墳

https://www.isan-no-[...]

[18]

문서

I think it's hard to imagine using palace chariots at the time, so this statement is not credible.

[19]

서적

古墳時代寿陵の研究

雄山閣出版

1994-03-04

[20]

서적

古墳と古代宗教 : 古代思想からみた古墳の形

學生社

1978-05-15

[21]

문서

The altar sign refers to the place where sacrifices are held.

[22]

웹사이트

洛阳:伊阙龙门大禹威

http://www.sx.gov.cn[...]

2017-04-20

[23]

문서

Double tombs, also known as double round tombs or ladle-shaped tombs, as the name suggests, are ancient tombs formed by the combination of two round tombs, which are an uncommon form of ancient tombs in Japan.

[24]

서적

前方後円墳と弥生墳丘墓

青木書店

1995-01-25

[25]

웹사이트

「鍵の穴」のような形の古墳は、なぜそのような形になったの?

http://maibun.or.jp/[...]

2020-06-24

[26]

웹사이트

前方後円墳のルーツ発見か 奈良で弥生末期の円形墓

https://www.asahi.co[...]

2016-05-12

[27]

서적

古墳とヤマト政権 : 古代国家はいかに形成されたか

文藝春秋

1999-04-20

[28]

서적

古墳の語る古代史

岩波書店

2000-11-16

[29]

서적

東国の古墳と大和政権

吉川弘文館

2002-08-01

[30]

서적

前方後円墳の世界

岩波書店

2010-08-20

[31]

서적

古墳

吉川弘文館

1995-08-20

[32]

서적

http://www.shinsensh[...]

2016

[33]

웹사이트

http://www.town.saka[...]

[34]

웹사이트

前方後円墳解説

http://www3.kcn.ne.j[...]

[35]

서적

国史大辞典

吉川弘文館

1987-10-01

[36]

서적

考古学を知る事典

2003-07-10

[37]

웹사이트

角塚古墳

https://www.city.osh[...]

2020-10-26

[38]

웹사이트

塚崎51号墳(花牟礼古墳)

https://tabi-mag.jp/[...]

2020-10-26

[39]

웹사이트

前方後円墳データベース

https://zenkoku-kofu[...]

2020-10-26

[40]

문서

Okada (2006)

[41]

뉴스

奈良・橿原、弥生末の円形周溝墓 -前方後円墳の原型か?-

http://this.kiji.is/[...]

共同通信

2016-05-12

[42]

문서

広瀬監修『知識ゼロからの古墳入門』(2015)pp.124-125

[43]

서적

古代史入門

[44]

문서

広瀬ほか『古墳時代の政治構造』(2004)pp.32-33

[45]

문서

下原(2006)p.123

[46]

문서

柳沢(2007)

[47]

문서

広瀬監修『知識ゼロからの古墳入門』(2015)pp.124-125

[48]

뉴스

奈良・橿原、弥生末の円形周溝墓 -前方後円墳の原型か?-

http://this.kiji.is/[...]

共同通信

2016-05-12

[49]

문서

柳沢(2007)

[50]

문서

広瀬ほか『古墳時代の政治構造』(2004)pp.32-33

[51]

문서

下原(2006)p.123

[52]

서적

전라도 천년사

전북연구원

2022-12-30

[53]

뉴스

古代규명에 귀중資料 海南서 前方後圓墳 1基확인

경향신문

1985-12-18

[54]

서적

咸平 禮德里 新德古墳

2021-05-03

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com