전봉준

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

전봉준은 1854년(혹은 1855년) 전라북도 고부에서 태어난 동학 농민 혁명의 지도자이다. 그는 탐관오리의 횡포에 분노하여 1894년 고부 군청을 습격하는 고부 봉기를 시작으로 동학 농민 혁명을 이끌었다. 전주 화약 이후에도 일본의 침략에 대항하여 재봉기했으나 우금치 전투에서 패배하고 체포되어 1895년 사형당했다. 그는 '녹두장군'이라는 별명으로 불렸으며, 사후에는 민족 영웅으로 추앙받고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 동학교도 - 최시형

최시형은 1827년 경상북도 경주에서 태어나 동학의 제2대 교주를 지냈으며, 최제우의 제자로서 동학 경전을 편찬하고 교세를 확장하다가 갑오농민전쟁에 참여하여 체포되어 처형되었고, 사후 신원되어 손병희가 그의 뒤를 이어 천도교로 개명했다. - 조선의 동학교도 - 서장옥

조선 말기 동학 지도자 서장옥은 승려 생활 후 최제우를 만나 동학에 입문하여 최시형과 다른 남접을 이끌며 동학농민운동에 참여, 반외세 기치를 내걸고 활동하다 관군에 체포되어 손사문과 함께 교수형에 처해졌다. - 천도교 - 손병희

손병희는 조선 말 동학의 지도자이자 대한제국의 종교인, 독립운동가로서 동학을 천도교로 개칭하고 3·1 운동을 주도한 민족대표 33인 중 한 명이며 인내천 사상을 강조했다. - 천도교 - 동경대전

동경대전은 동학의 창도 이유와 핵심 사상을 담은 경전으로, 서학을 비판하고 유교, 불교, 도교, 민간 신앙을 아우르는 사상을 제시하며, 포덕문, 논학문 등 동학의 핵심 교리를 담은 다양한 글들을 수록하고 있다. - 민란 지도자 - 김개남

김개남은 조선 말기 동학 농민 운동의 지도자 중 한 명으로, 1894년 전봉준과 함께 동학 농민 운동을 주도하며 전라도 남원을 중심으로 활동했으나 제2차 봉기 때 체포되어 처형되었고, 전봉준과 함께 핵심 인물로 평가받지만 노선과 연계 등에 대한 논란이 있다. - 민란 지도자 - 토마스 뮌처

토마스 뮌처는 독일의 급진적인 종교 개혁가이자 1525년 독일 농민 전쟁의 주요 지도자로, 종말론적이고 혁명적인 사회 변혁을 주장하며 농민들을 규합했으나 프랑켄하우젠 전투에서 패배 후 처형되었고, 그의 사상은 초기 공산주의 사상의 선구자로 평가받는다.

2. 생애

1854년 전라북도 고부군 태인(현 정읍시)에서 태어났다.[13] 본관은 천안 전씨이다.[14] 아버지 전창혁은 군수(役人)의 횡령을 비난하다가 살해당했다고도 한다.[15] 당시 조선에서는 서양에서 들어온 기독교(서학)에 대항하여 생겨난 동학이라는 종교가 민중들에게 퍼져나가고 있었다. 전봉준은 사숙의 교사였으나, ‘접주’라 불리는 동학 농민군의 지역 간부였던 그는 중세와 폭정을 일삼는 관리들에 대한 분노로 1894년 2월 농민들을 이끌고 고부군청을 공격했다.[16] 이 민란을 계기로 동학 농민 혁명이 발발했다.[16] 전라도 각지에서 농민군이 봉기하여, 5월 손화중·김개남과 연합하여, 보국안민(輔國安民)·제폭구민(除暴救民)·축멸양왜(逐滅洋倭)·멸진권귀(滅盡權貴) 등의 강령을 발표하고, 각지에서 관군과 싸웠다.[17] 5월 31일에는 전주성을 점령했다.[17] 그 후 얼마 되지 않아 조선의 요청을 받은 청뿐만 아니라 일본까지 출병함으로써, 일본의 개입에 함께 위기감을 느낀 농민군과 조선 정부는 6월에 일단 전주화약을 맺고 강화했고, 전봉준은 순창에 본거지를 두었다.[16][18] 전봉준 등의 개혁 요구는 전면적으로 받아들여졌고, 농민군은 일단 해산했으나 전라도 각지에 개혁 실행을 위해 집강소라는 농민의 자치 기관이 설치되어, 농민들의 자치가 일시적으로 실현되었다.

그러나 친일적인 개화파 정권이 수립되자, 남접군(南接軍)을 이끌고, 마찬가지로 북접군(北接軍)을 이끈 손병희와 함께 다시 봉기하여 저항을 계속했다. 재봉기를 한 이유에 대해서는, 침략을 강화하는 일본과의 대결을 피하는 것은 불가능하다고 생각했던 것으로 보이나, 체포 후 조사에서는 일본이 조선 왕궁을 공격하고 국왕을 잡아 일본의 목적과 이익에 따른 국책을 강요했다는 것을 들고 있다. 그동안 대립 관계에 있던 북접과의 협력에 어려움을 겪고, 11월 공주에 총공격을 가하지만 패배하여 후퇴했다.[19] 12월의 두 번째 공격에서는 우금치까지 진출하지만, 여기서 일본·조선 신정권의 연합군과 싸워 농민군은 다수의 사상자를 내고 논산으로 패퇴했고, 논산에서도 농민군은 패하여 전라도로 패주하여, 본거지인 원평(院坪), 태인에서 반격에 나섰지만 이것도 실패로 끝났다.[19] 농민군을 해산한 전봉준은 소수의 부하와 남하하여 재기를 도모했으나, 결국 동지의 밀고로 일본군에게 붙잡혔다.[19] 한성(서울)에서 1895년에 다른 붙잡힌 동지들과 함께 처형되었다.[16]

전봉준은 성인이 되어도 키가 152cm로 작아서 ‘녹두’라는 별명으로 “녹두장군”으로 친숙했다.[15] 그가 처형된 직후, 그를 몰래 그리워하며 “파랑새”라는 노래가 전라도에서 유행했다고 한다.[15] 원래는 1880년경부터 유행하기 시작한 배밭의 새를 쫓는 노래로, 여기에 전봉준의 별명의 시가 붙여졌다고도 설명된다.[15]

2. 1. 생애 초기

전봉준은 1855년 12월 3일 전라도(현 전라북도)에서 천안 전씨 집안의 일원으로 태어났다. 다른 몇몇 자료에서는 그의 출생일을 1855년 1월 10일로 기록하고 있다.[2][3] 이전까지 한국 역사학자들은 그의 출생지를 완주, 정읍, 고창 등 여러 곳으로 추정해 왔다.[4] 그러나 천안 전씨 족보[1]에서 결정적인 증거가 발견된 후, 많은 역사학자들은 그의 출생지가 고창군 고창읍 죽림리 당촌 마을이라는 데 동의하고 있다.[2][5]전봉준의 아버지 전창혁은 고부(정읍) 향교의 성리학 학자였다.[2] 전봉준은 아버지에게서 한문을 배우고 가끔 시를 짓기도 했다.[6] 1940년 전봉준의 지인이었던 오지영 작가는 '백구시(白鷗詩)'라는 제목의 시를 담은 책을 출판했는데, 이 시가 어린 시절 전봉준이 지은 것이라고 주장했다. 그러나 이 주장은 역사학계에서 신빙성이 떨어지는 것으로 평가받고 있다.[7]

사춘기 초기에 전봉준은 아버지와 함께 당촌 마을을 떠나 전라도 여러 지역을 돌아다녔는데, 아마도 더 나은 생계를 찾기 위한 것으로 추정된다. 늦은 십대 시절에는 전라북도 정읍시 산외면(당시 태인면 동곡리)의 한 마을로 이주했는데, 이곳에서 김개남을 처음 만났을 가능성이 높다. 또 다른 그의 유년 시절에 관한 지역 이야기들에 따르면, 그는 늦은 십대 시절 전라북도 김제시 금산면(당시 금구면 원평)의 한 마을에 살았다고 한다.

족보에 따르면, 전봉준의 첫 번째 부인은 예산 송씨 송두옥의 딸이었다. 송씨가 1877년에 사망하자, 그는 남평 이씨 이문기의 딸과 재혼했다. 그는 송씨와의 사이에 두 딸을, 이씨와의 사이에 두 아들을 두었다.[2] 최근 전봉준 가계에 대한 연구에서는 전봉준이 유명한 선불교 승려 경허의 처남이었을 가능성도 제기되었다. 경허의 아버지 이름 또한 송두옥이었다. 역사학자 홍현지에 따르면 경허가 전창혁에게 보낸 편지가 발견되었는데, 그 편지에는 그의 누이와 전봉준의 결혼 문제에 대한 내용이 담겨 있었다.[8]

전봉준은 약장수, 농부, 그리고 마을의 선생으로 생계를 유지했다.[9] 1895년 심문에서 전봉준은 농민봉기 가담 전까지 가족과 함께 빈곤하게 살았으며, "아침에는 밥을, 저녁에는 겨우 죽을 먹을 정도"였다고 진술했다.

2. 1. 1. 출생과 가계

전봉준은 1855년 전라북도 정읍시 태인면의 몰락 양반 출신인 전창혁(일명 전승록, 다른 이름은 전형호)와 김씨의 아들로 태어났다. 천안 전씨 족보에 의하면 족보상 이름은 영준(永準)이요, 봉준(琫準)은 어릴적 이름이며 녹두(綠豆)는 그 체구가 작아서 불린 별호라 한다.[21] 어머니 김씨는 언양 김씨 설과 광산 김씨 설이 있다.몰락한 양반이었으나 아버지 전창혁은 고부군 향교의 장의(掌議)를 지낸 적이 있는[22] 지역의 명사이자 성리학자였다. 그러나 그의 집안은 평소 가난한 생활을 하였으며, 약을 팔아 생계를 이어나갔다. 소년기의 전봉준은 기억력이 총명한 소년이었는데 5세 때에 한문을 수학 했고 13세 때에는 '백구시'(白鷗詩)라는 한시를 짓기도 했다.[22]

전봉준(全琫準)은 1855년 12월 3일에 전라도(현 전라북도)에서 천안 전씨 집안의 일원으로 태어났다. 다른 몇몇 자료에서는 그의 출생일을 1855년 1월 10일로 기록하고 있다.[2][3] 이전까지 한국 역사학자들은 그의 출생지를 완주, 정읍, 고창 등 여러 곳으로 추정해 왔다.[4] 그러나 천안 전씨 족보[1]에서 결정적인 증거가 발견된 후, 많은 역사학자들은 그의 출생지가 고창군 고창읍 죽림리 당촌 마을이라는 데 동의하고 있다.[2][5]

전봉준의 아버지 전창혁은 고부(정읍) 향교의 성리학 학자였다.[2] 전봉준은 아버지에게서 한문을 배우고 가끔 시를 짓기도 했다.[6]

사춘기 초기에 전봉준은 아버지와 함께 당촌 마을을 떠나 전라도 여러 지역을 돌아다녔는데, 아마도 더 나은 생계를 찾기 위한 것으로 추정된다. 늦은 십대 시절에는 전라북도 정읍시 산외면(당시 태인면 동곡리)의 한 마을로 이주했는데, 이곳에서 김개남을 처음 만났을 가능성이 높다.

족보에 따르면, 전봉준의 첫 번째 부인은 예산 송씨 송두옥의 딸이었다. 송씨가 1877년에 사망하자, 그는 남평 이씨 이문기의 딸과 재혼했다. 그는 송씨와의 사이에 두 딸을, 이씨와의 사이에 두 아들을 두었다.[2]

전봉준은 약장수, 농부, 그리고 마을의 선생으로 생계를 유지했다.[9] 1895년 심문에서 전봉준은 농민봉기 가담 전까지 가족과 함께 빈곤하게 살았으며, "아침에는 밥을, 저녁에는 겨우 죽을 먹을 정도"였다고 진술했다.

2. 1. 2. 청소년기

전봉준은 1855년 12월 3일 전라도(현 전라북도)에서 천안 전씨 집안에서 태어났다.[2][3] 이전까지 한국 역사학자들은 그의 출생지를 완주, 정읍, 고창 등 여러 곳으로 추정했으나,[4] 천안 전씨 족보[1]에서 결정적인 증거가 발견된 후, 많은 역사학자들은 그의 출생지가 고창군 고창읍 죽림리 당촌 마을이라는 데 동의하고 있다.[2][5]전봉준의 아버지 전창혁(全彰爀)은 고부(정읍) 향교의 성리학 학자였다.[2] 전봉준은 아버지에게서 한문을 배우고 가끔 시를 짓기도 했다.[6] 1940년 전봉준의 지인이었던 오지영 작가는 '백구시(白鷗詩)'라는 제목의 시를 담은 책을 출판했는데, 이 시가 어린 시절 전봉준이 지은 것이라고 주장했다. 그러나 이 주장은 역사학계에서 신빙성이 떨어지는 것으로 평가받고 있다.[7]

사춘기 초기에 전봉준은 아버지와 함께 당촌 마을을 떠나 전라도 여러 지역을 돌아다녔는데, 아마도 더 나은 생계를 찾기 위한 것으로 추정된다. 늦은 십대 시절에는 전라북도 정읍시 산외면(당시 태인면 동곡리)의 한 마을로 이주했는데, 이곳에서 김개남을 처음 만났을 가능성이 높다. 또 다른 그의 유년 시절에 관한 지역 이야기들에 따르면, 그는 늦은 십대 시절 전라북도 김제시 금산면(당시 금구면 원평)의 한 마을에 살았다고 한다.

족보에 따르면, 전봉준의 첫 번째 부인은 예산 송씨 송두옥의 딸이었다. 송씨가 1877년에 사망하자, 그는 남평 이씨 이문기의 딸과 재혼했다. 그는 송씨와의 사이에 두 딸을, 이씨와의 사이에 두 아들을 두었다.[2] 최근 전봉준 가계에 대한 연구에서는 전봉준이 유명한 선불교 승려 경허의 처남이었을 가능성도 제기되었다. 경허의 아버지 이름 또한 송두옥이었다. 역사학자 홍현지에 따르면 경허가 전창혁에게 보낸 편지가 발견되었는데, 그 편지에는 그의 누이와 전봉준의 결혼 문제에 대한 내용이 담겨 있었다.[8]

전봉준은 약장수, 농부, 그리고 마을의 선생으로 생계를 유지했다.[9] 서당에서 훈장으로도 활동했으며, 동시에 접주 일도 하고, 지관으로 묘자리도 점지해 주었다고 한다.[23][24] 또한 시장에서 상인으로 활동하며 장사에 종사하기도 했다. 1895년 심문에서 전봉준은 농민봉기 가담 전까지 가족과 함께 빈곤하게 살았으며, "아침에는 밥을, 저녁에는 겨우 죽을 먹을 정도"였다고 진술했다.

1893년 그의 아버지 전창혁은 탐관오리 고부군수 조병갑의 탐욕에 저항을 하다가 조병갑의 모친상 때 부조금 2천 냥을 안 거둬 줬다는 이유로 모진 곤장을 맞게 되어[25] 몸이 허약해지더니 이내 사망에 이르게 되는데, 이 일이 전봉준의 동학 농민 운동과 사회개혁에 대한 생각에도 영향을 주지 않았을까 추측한다. 스스로를 선비라고 칭하며, 농민이기도 하였다.

2. 2. 청년기

2. 2. 1. 동학 입교

전봉준은 30대 전후에 동학에 몸을 담고, 이후 고부 지방의 동학접주가 되었다고 알려져 있으나,[26] 당시 최시형이 그를 만나 직접 임명하지 않았고, 또한 최시형이 초기에 전봉준의 봉기에 반감을 나타냈기 때문에 반론이 있다.[32] 20, 30대에 조선사회는 개항을 계기로 하여 외세는 물밀듯이 밀려들어왔고[22], 종말론 등 유언비어등이 나돌고 탐관오리들의 착취가 극에 달하면서 위기적 상황은 날이 갈수록 가중되었다. 이러한 상황 속에서 전봉준 역시 나라의 장래에 대해 고민했으며, 그러한 고민의 과정에서 1888년(고종 25) 무렵 손화중과 접촉했다.[22]1890년 무렵 전봉준 자신의 표현에 의하면 "그의 용무지지(用武之地)로서 동학 교문이 있음을 발견하고", 서장옥의 막료인 황하일의 소개로 동학에 입교했다. 뒷날 동학 농민 운동의 실패로 관군에 체포된 뒤 1895년 일본 영사관에서 있었던 제2차 재판에서 "동학은 수심(守心)하여 충효(忠孝)로써 근본을 삼고 보국안민(輔國安民)하려는 것이었다. 동학은 수심경천(守心敬天)의 도(道)였다. 때문에 나는 동학을 극히 좋아했다"고 하여 스스로 동학에 입교하게 된 경위를 밝혔다.

1860년 최제우가 창시한 동학 운동은 1880년대 전라도 지역으로 확산되어, 평등과 인민복지 사상을 통해 억눌린 농민들의 광범위한 지지를 얻었다. 전봉준은 1888년에서 1891년 사이 태인(泰仁)에서 고부(古阜)로 이주한 후 동학에 입교한 것으로 추정된다. 전봉준은 동학 운동을 수심경천(守心敬天)을 통한 개인적 수양과 훈련과 보국안민(輔國安民)을 통한 사회개혁을 모두 추구하는 운동으로 해석했다. 1895년 3월 6일자 《도쿄 아사히 신문》(東京朝日新聞)에 따르면, 전봉준은 심문에서 1892년 김치도(金致道)를 통해 동학 운동을 접했다고 진술했다. 그는 종교적 동기보다는 동학의 원칙에 감동하여 "탐관오리 축출"과 "나라를 보호하고 백성을 편안하게 하는" 목표를 달성하고자 운동에 참여했다고 설명했다.

전봉준은 교조신원운동에서 적극적으로 활동하며 동학 운동의 중요 인물이 되었다. 운동의 세 가지 주요 목표 중 그는 일본과 서구 세력의 축출에 가장 열정적으로 참여한 것으로 알려져 있다. 전봉준은 동학 탄압에 반대하는 여러 대규모 시위와 상소에 참여했다. 그는 1892년 삼례읍에서의 시위를 주도했고, 이후 1893년 2월 경복궁에서의 대규모 상소와 그 후 3월 보은군에서의 시위를 준비하며 원평(元坪)에서 동학 회원들을 모았다. 그는 곧 최시형에 의해 고부 지역의 지도자로 승진했다.[2]

2. 2. 2. 흥선대원군과의 관계

1890년 전봉준은 1885년 8월 궁으로 돌아온 이후 거주하고 있던 흥선대원군을 만나러 운현궁을 방문했다.[10] 거기서 전봉준은 흥선대원군에 의해 그의 수하로 임명되었다. 전봉준은 그의 수하로 일하는 동안 그와 함께 개혁에 대한 의견을 교환했다.[10] 1892년, 전봉준은 흥선대원군의 수하로서의 일을 마치고 고부로 돌아갔다.[11]도쿄아사히신문(1895년 3월 5일치 5면)은 일본 후비보병 제19대대 총지휘관 미나미 고시로 소좌가 전봉준을 취조한 내용을 보도했다. 이 기사를 보면, 일본군의 경복궁 점령 사건이 반외세 기치를 내건 동학군 2차 봉기의 원인이 됐다는 점을 알 수 있다. “난을 일으킨 이유를 상세하게 말하라”는 질문에 전봉준은 “올해 6월(양력 7월) 이래 일본병이 그치지 않고 계속 우리나라에 침입해 들어온 것은 틀림없이 우리나라를 병탄하려고 하는 것이라고 생각했다”고 답한다. 또 전봉준은 대원군의 밀사가 찾아온 사실은 인정했지만 밀지는 없었다며 비밀(대원군이 재봉기를 주문)을 지켰다. 그는 “병을 일으키도록 따로 사주한 자가 있을 것으로 생각하는데 어떠한가?”라는 질문에 “다른 사람에게 선동되지도 않았고 사주받지도 않았다”고 답변했다고 이 신문은 보도했다.[29]

2. 3. 동학 농민 혁명

1894년 3월 21일(음력 2월 15일) 전봉준은 거병을 선언하고 수백 명의 동학교도를 이끌고 만석보를 파괴하고 고부 관아를 공격했는데, 이를 고부 봉기라 한다. 군수 조병갑은 도망쳤고, 전봉준은 관아의 무기를 탈취하고 세금을 가난한 농민들에게 나누어주며, 부패한 관리들을 붙잡았다. 수탈에 앞장섰던 아전들을 처단하고 불법으로 징수한 세곡을 탈취하여 빈민에게 나누어 주었다. 한편 감정이 격해 죄없는 관리들도 관리라는 이유로 처벌하려는 동학농민군을 만류하여 진정시키기도 했다. 이 보고를 받은 조선 정부에서 조병갑 등 부패한 관리를 처벌하고 후임 군수로 박원명을 내려보냈다. 그러나 농민들은 사후의 계획을 세워놓지 않아 곧 신임 군수 박원명의 온건한 무마책에 해산하였다.1894년 봄 동학농민운동 발생 당시 전봉준과 일부 동학군 지도자들은 흥선대원군과 결탁하였다는 견해가 있다.[26] 그에 의하면 동학군 중 온건파 지도자들이 그를 섭정으로 복위시킬 것을 약속했다는 것이다.

1893년 12월, 고부군수 조병갑의 혹독한 정책에 분노한 고부 농민들이 무거운 세금 철회와 갈취당한 재산의 반환을 호소했다. 전봉준이 항의 서신의 선두에 이름을 올리며 시위대의 지도자가 되었다. 이 호소는 거부되었고, 전봉준과 농민들은 현지 관아에서 강제로 쫓겨났다. 이에 전봉준은 20명의 혁명가를 모아 세력을 모아 전반적인 봉기를 일으킬 것을 서약하고, 사발통문에 그들의 이름을 적었다. 1894년 1월 10일, 전봉준의 지휘 아래 총 1000명의 농민들이 고부봉기를 일으켜 관아를 공격했다.

봉기는 성공했다. 현지의 미곡 창고가 파괴되었고, 불법적으로 징수된 쌀의 대부분이 회수되었다. 조병갑은 인근 전주로 도망쳤다. 조선 정부는 고부의 새로운 군수로 익산 용안 현감 박원명을 임명하고 사건 조사 및 처리를 명령했다. 봉기 성공 후 대부분의 반란군은 가정으로 돌아갔다. 그러나 전봉준은 자신의 세력을 규합하여 백산으로 이동했다.

이때 ‘전봉준은 창과 칼을 맞지 않고, 총구에서 물이 나오게 하는 재주가 있다.’라는 소문이 퍼져나갔다. 조선 조정은 이용태를 안핵사로 보내어 선처를 확약하자 전봉준은 일단 농민군을 해산하고 사태를 관망하기로 했다. 그러나 이용태 역시 탐학이 심했으며, 농민군에게 모든 책임을 돌리고 무자비한 탄압·처벌을 감행했다. 이에 전봉준은 재봉기를 결의하고, 이 기회에 국가 정치와 사회제도의 전면 개혁을 단행하고 보국안민의 동학사상을 펼 뜻을 굳혔다.

전봉준을 총대장, 김개남(金開男)·손화중(孫和中)·차치구(車致九)를 장령(將領)으로 삼은 농민군은 1894년 음력 3월 초 동지 정익서(鄭益瑞)·김도삼(金道三) 등과 협의하여 동학의 조직을 이용하였다. 동학교도를 주도 세력으로 하고 농민대중의 호응을 얻어 진용(陳容)을 정비하고 고부의 백산(白山)을 근거로 8천여 명의 병력으로 대오를 편성하였다. 음력 3월 하순에 백산에 모여 다음과 같은 농민군의 4대 강령과 봉기를 알리는 격문을 발표하고, 백성의 궐기를 호소했다.

- 사람을 죽이지 말고 물건을 해치지 말라.

- 충효를 온전히 하여 세상을 구제하고 백성을 편안히 하라.

- 왜양(倭洋)을 축멸하고 성군의 도를 깨끗이 하라.

- 병을 거느리고 서울로 진격하여 권귀(權貴)를 멸하라.

이에 정읍시 태인·김제시 금구(金溝)·부안 등지에서도 농민들이 합세하여 그 수가 수천에 달했다. 동학군의 봉기는 이로부터 본격화하였다. 이후 농민군은 전주성 함락을 목표로 음력 4월 초 금구 원평에 진을 쳤다. 실제로는 농민군의 구성원은 대부분 일반 농민이었고, 동학교도는 비교적 적었다. 농민군은 탐관오리의 제거와 조세 수탈 시정을 주장하였으며, 균전사(均田使)의 폐지를 촉구하였다.

그와 함께 전봉준은 동학군 남접의 지도자 중 한 사람 이자 동도대장이 되어 척왜(斥倭)·척양(斥洋)과 부패한 지배 계급의 타파 등 사대 강령을 내세우고 부근의 고을로 진격하여 관군(官軍)을 무찔렀다. 중앙에서 관군을 이끌고 온 양호 초토사 홍계훈(洪啓薰)을 황토현(黃土峴)에서 대파하고 이어 부안·정읍·고창·무장(茂長) 등을 장악하고, 이어 음력 4월 28일에는 전주(全州)를 점령했다.

전주를 점령한 직후 전봉준은 홍계훈에게 탄원서를 보냈다. 전주화약을 맺기 전 관군 최고사령관 홍계훈에게 보낸 이 탄원서에는 대원군을 다시 권좌에 복귀[27] 시키라는 내용이었다.

그러나 홍계훈은 이를 반박하는 답장을 보냈다. 전주 화약 직전인 5월 4일에 다시 홍계훈에게 보낸 밀서에서는 '태공을 받들어 나라를 감독토록 함은 그 이치가 심히 마땅하거늘 왜 이를 불궤라고 합니까?'라 하였다. 전봉준과 홍계훈 간의 공방전이 오가는 가운데 외부 세력의 개입이 명확해지자 그는 일단 농민군의 개혁 조항을 관군에서 일부 수용하는 조건에서 화약을 체결하기로 한다.(전주화약)

조선 정부의 요청으로 청군이 오고, 동시에 톈진 조약을 빙자하여 일본군도 입국하여 압박함으로써 나라가 위태로운 상황에 처하자, 전봉준은 12개 항목의 개혁을 요구하는 대가로 휴전 제의를 받아들였다. 주요 내용은 다음과 같다.

- 불량한 양반의 죄를 조사하여 벌줄 것

- 노비 문서를 소각할 것

- 천민의 대우를 개선하고 백정이 쓰는 패랭이를 없앨 것

- 불법적으로 거두어들이는 세금을 없앨 것

- 일본인과 내통한 자를 엄중하게 처벌할 것

이 화약은 전주에서 체결되어 전주 화약이라 부른다.

백산에서 전라감사에게 내놓은 개혁요구서에는 전봉준의 의지에 의해 개혁 조항 외에도 흥선대원군의 감국을 요구하는 항목을 집어넣었다.[27]

그 후 20여 명의 간부를 인솔하여 각지로 다니며 교도를 격려하고 집강소를 전국에 설치하는 등 조직 강화에 힘썼다. 한편 정부의 관헌들과 대등한 처지에서 시정을 감시하고 신임 관찰사 김학진(金鶴鎭)과 도정(道政)을 상의하는 등 강력한 권한을 차지했다. 그러나 부패한 지배 계급의 근절과 근본적인 시정 개혁이 실현되지 않아 재궐기를 계획하던 중 청일전쟁이 자기들에게 유리하게 진전됨에 따라 점차 조선에서의 침략 행위를 더해가는 일본의 흉계에 격분하여 다시 봉기했다.[26]

제1차 봉기의 휴전은 동학군에 불리하여 정부는 강화 조건을 이행하지 않는 한편, 청군은 물론 일본군도 음력 5월 6일(양력 6월 9일)부터 1만의 군대로 인천에 상륙하였다. 일본은 1894년 7월 23일(음력 6월 21일)을 일으켜 친일 정권을 세우고 이노우에 가오루를 새 공사로 임명했다. 7월 25일(음력 6월 23일) 드디어 청일전쟁을 일으키는 등 험악한 정세를 조정하였다.

제2대 교주 최시형이 이끄는 동학은 고부접주였던 전봉준의 기병을 탐탁지 않게 여겨 왔다. 당시에 동학의 주요 지도자였던 오지영의 진술에 따르면, 최시형은 호남의 전봉준과 호서의 서장옥은 나라의 역적이고 사문난적이다 라 규정하고, 동시에 호남의 농민군을 칠 예정이었다.[28] 당시 남접의 지도자인 김개남 등은 조선 정부를 부정하고 스스로 개남국왕(開南國王)이라 칭하였다. 최시형은 전봉준 역시 조선 정부를 부정하고 새 나라를 세우려는 것이 아닌가 의심하기도 했다.

그러나 일본군이 관군과 함께 농민군을 압박하자, 최시형 등은 처음에는 협상론인 화전론(和戰論)을 펼치다가, 마침내 현실상황의 급박함을 인식하여 스스로 자신의 주장을 포기하고 동학군을 전봉준의 무장투쟁 노선에 동참시켰다.[28] 인심이 즉 천심이고 이는 천운이 이르는 바이다. 고로 너희들은 도중(道衆)을 동원하여 전봉준과 협력, 이로써 교주의 원한을 풀어 드리고 나아가 우리 도의 큰 뜻을 실현시키라! 이로써 손병희 등이 이끄는 동학군이 전봉준과 힘을 합쳐 봉기[28] 에 가담했다. 조선 조정은 농민군이 밀고 들어오자 일본과 청나라에 도움을 요청하였고, 이에 전봉준, 김개남, 손화중, 손병희, 최경선, 김덕명, 최시형, 성두환, 김낙삼, 김두행, 손천민, 김봉득, 김봉년, 유한필, 차치구 등이 다시 2차 봉기를 일으켰다. 일본군의 왕궁 점령에 분격한 농민군은 이 해 음력 9월 척왜(斥倭)를 구호로 내걸고 재기하였다. 이제는 내정 개혁을 목표로 하지 않고 일본을 상대로 항쟁하고자 하는 반외세가 거병의 주요 목표였다.

9월 충청남도 공주에서 관군과 싸웠다. 그런데 충청관찰사 박제순은 9월 봉기후 전봉준이 이끄는 농민군이 논산(論山)으로 진격하여 공주감영이 위급해지자 교주 최시형이 거느리는 다른 동학의 10만 대군을 막는 일보다도 전봉준의 군사를 방어하는 일이 더 화급하다며 천안에 머물고 있는 토벌대장 이규태에게 급전을 보냈다. 이규태가 이끄는 군사가 박제순군과 가세하면서 공주싸움에서 패퇴, 은신하게 된다.

2. 3. 1. 고부 농민 봉기

1894년 3월 21일(음력 2월 15일) 그는 거병을 선언하고 전봉준은 선두로 나서 수백 명의 동학교도를 이끌고 만석보를 파괴하고 고부 관아를 공격하게 되며, 이를 고부 봉기라 한다. 놀란 군수 조병갑은 줄행랑을 놓았고, 전봉준은 관아의 무기를 탈취하고 세금을 가난한 농민들에게 나누어주며, 부패한 관리들을 붙잡았다. 수탈에 앞장섰던 아전들을 처단하고 불법으로 징수한 세곡을 탈취하여 빈민에게 나누어 주었다. 한편 감정이 격해 죄없는 관리들도 관리라는 이유로 처벌하려는 동학농민군을 만류하여 진정시키기도 했다. 이 보고를 받은 조선 정부에서 조병갑 등 부패한 관리를 처벌하고 후임 군수로 박원명을 내려보냈다. 그러나 농민들은 사후의 계획을 세워놓지 않아 곧 신임 군수 박원명의 온건한 무마책에 해산하였다.

1894년 봄 동학농민운동 발생 당시 전봉준과 일부 동학군 지도자들은 흥선대원군과 결탁하였다는 견해가 있다.[26] 그에 의하면 동학군 중 온건파 지도자들이 그를 섭정으로 복위시킬 것을 약속했다는 것이다.

1893년 12월, 고부군수 조병갑의 혹독한 정책에 분노한 고부 농민들이 무거운 세금 철회와 갈취당한 재산의 반환을 호소했습니다. 전봉준이 항의 서신의 선두에 이름을 올리며 시위대의 지도자가 되었습니다. 이 호소는 거부되었고, 전봉준과 농민들은 현지 관아에서 강제로 쫓겨났습니다. 이에 전봉준은 20명의 혁명가를 모아 세력을 모아 전반적인 봉기를 일으킬 것을 서약하고, 사발통문에 그들의 이름을 적었습니다. 1894년 1월 10일, 전봉준의 지휘 아래 총 1000명의 농민들이 고부봉기를 일으켜 관아를 공격했습니다.

봉기는 성공했습니다. 현지의 미곡 창고가 파괴되었고, 불법적으로 징수된 쌀의 대부분이 회수되었습니다. 조병갑은 인근 전주로 도망쳤습니다. 조선 정부는 고부의 새로운 군수로 익산 용안 현감 박원명을 임명하고 사건 조사 및 처리를 명령했습니다. 봉기 성공 후 대부분의 반란군은 가정으로 돌아갔습니다. 그러나 전봉준은 자신의 세력을 규합하여 백산으로 이동했습니다.

2. 3. 2. 제1차 농민 봉기

이때 ‘전봉준은 창과 칼을 맞지 않고, 총구에서 물이 나오게 하는 재주가 있다.’라는 소문이 퍼져나갔다. 조선 조정은 이용태를 안핵사로 보내어 선처를 확약하자 전봉준은 일단 농민군을 해산하고 사태를 관망하기로 했다. 그러나 이용태 역시 탐학이 심했으며, 농민군에게 모든 책임을 돌리고 무자비한 탄압·처벌을 감행했다. 이에 전봉준은 재봉기를 결의하고, 이 기회에 국가 정치와 사회제도의 전면 개혁을 단행하고 보국안민의 동학사상을 펼 뜻을 굳혔다.전봉준을 총대장, 김개남(金開男)·손화중(孫和中)·차치구(車致九)를 장령(將領)으로 삼은 농민군은 1894년 음력 3월 초 동지 정익서(鄭益瑞)·김도삼(金道三) 등과 협의하여 동학의 조직을 이용하였다. 동학교도를 주도 세력으로 하고 농민대중의 호응을 얻어 진용(陳容)을 정비하고 고부의 백산(白山)을 근거로 8천여 명의 병력으로 대오를 편성하였다. 음력 3월 하순에 백산에 모여 다음과 같은 농민군의 4대 강령과 봉기를 알리는 격문을 발표하고, 백성의 궐기를 호소했다.

- 사람을 죽이지 말고 물건을 해치지 말라.

- 충효를 온전히 하여 세상을 구제하고 백성을 편안히 하라.

- 왜양(倭洋)을 축멸하고 성군의 도를 깨끗이 하라.

- 병을 거느리고 서울로 진격하여 권귀(權貴)를 멸하라.

이에 정읍시 태인·김제시 금구(金溝)·부안 등지에서도 농민들이 합세하여 그 수가 수천에 달했다. 동학군의 봉기는 이로부터 본격화하였다. 이후 농민군은 전주성 함락을 목표로 음력 4월 초 금구 원평에 진을 쳤다. 실제로는 농민군의 구성원은 대부분 일반 농민이었고, 동학교도는 비교적 적었다. 농민군은 탐관오리의 제거와 조세 수탈 시정을 주장하였으며, 균전사(均田使)의 폐지를 촉구하였다.

그와 함께 전봉준은 동학군 남접의 지도자 중 한 사람 이자 동도대장이 되어 척왜(斥倭)·척양(斥洋)과 부패한 지배 계급의 타파 등 사대 강령을 내세우고 부근의 고을로 진격하여 관군(官軍)을 무찔렀다. 중앙에서 관군을 이끌고 온 양호 초토사 홍계훈(洪啓薰)을 황토현(黃土峴)에서 대파하고 이어 부안·정읍·고창·무장(茂長) 등을 장악하고, 이어 음력 4월 28일에는 전주(全州)를 점령했다.

전주를 점령한 직후 전봉준은 홍계훈에게 탄원서를 보냈다. 전주화약을 맺기 전 관군 최고사령관 홍계훈에게 보낸 이 탄원서에는 대원군을 다시 권좌에 복귀[27] 시키라는 내용이었다.

그러나 홍계훈은 이를 반박하는 답장을 보냈다. 전주 화약 직전인 5월 4일에 다시 홍계훈에게 보낸 밀서에서는 '태공을 받들어 나라를 감독토록 함은 그 이치가 심히 마땅하거늘 왜 이를 불궤라고 합니까?'라 하였다. 전봉준과 홍계훈 간의 공방전이 오가는 가운데 외부 세력의 개입이 명확해지자 그는 일단 농민군의 개혁 조항을 관군에서 일부 수용하는 조건에서 화약을 체결하기로 한다.(전주화약)

2. 3. 3. 전주 화약과 휴전

조선 정부의 요청으로 청군이 오고, 동시에 톈진 조약을 빙자하여 일본군도 입국하여 압박함으로써 나라가 위태로운 상황에 처하자, 전봉준은 12개 항목의 개혁을 요구하는 대가로 휴전 제의를 받아들였다. 주요 내용은 다음과 같다.- 불량한 양반의 죄를 조사하여 벌줄 것

- 노비 문서를 소각할 것

- 천민의 대우를 개선하고 백정이 쓰는 패랭이를 없앨 것

- 불법적으로 거두어들이는 세금을 없앨 것

- 일본인과 내통한 자를 엄중하게 처벌할 것

이 화약은 전주에서 체결되어 전주 화약이라 부른다.

백산에서 전라감사에게 내놓은 개혁요구서에는 전봉준의 의지에 의해 개혁 조항 외에도 흥선대원군의 감국을 요구하는 항목을 집어넣었다.[27]

2. 3. 4. 집강소 설치와 개혁

(내용 없음)2. 3. 5. 제2차 농민 봉기

그 후 20여 명의 간부를 인솔하여 각지로 다니며 교도를 격려하고 집강소를 전국에 설치하는 등 조직 강화에 힘썼다. 한편 정부의 관헌들과 대등한 처지에서 시정을 감시하고 신임 관찰사 김학진(金鶴鎭)과 도정(道政)을 상의하는 등 강력한 권한을 차지했다. 그러나 부패한 지배 계급의 근절과 근본적인 시정 개혁이 실현되지 않아 재궐기를 계획하던 중 청일전쟁이 자기들에게 유리하게 진전됨에 따라 점차 조선에서의 침략 행위를 더해가는 일본의 흉계에 격분하여 다시 봉기했다.[26]제1차 봉기의 휴전은 동학군에 불리하여 정부는 강화 조건을 이행하지 않는 한편, 청군은 물론 일본군도 음력 5월 6일(양력 6월 9일)부터 1만의 군대로 인천에 상륙하였다. 일본은 1894년 7월 23일(음력 6월 21일)을 일으켜 친일 정권을 세우고 이노우에 가오루를 새 공사로 임명했다. 7월 25일(음력 6월 23일) 드디어 청일전쟁을 일으키는 등 험악한 정세를 조정하였다.

제2대 교주 최시형이 이끄는 동학은 고부접주였던 전봉준의 기병을 탐탁지 않게 여겨 왔다. 당시에 동학의 주요 지도자였던 오지영의 진술에 따르면, 최시형은 호남의 전봉준과 호서의 서장옥은 나라의 역적이고 사문난적이다 라 규정하고, 동시에 호남의 농민군을 칠 예정이었다.[28] 당시 남접의 지도자인 김개남 등은 조선 정부를 부정하고 스스로 개남국왕(開南國王)이라 칭하였다. 최시형은 전봉준 역시 조선 정부를 부정하고 새 나라를 세우려는 것이 아닌가 의심하기도 했다.

그러나 일본군이 관군과 함께 농민군을 압박하자, 최시형 등은 처음에는 협상론인 화전론(和戰論)을 펼치다가, 마침내 현실상황의 급박함을 인식하여 스스로 자신의 주장을 포기하고 동학군을 전봉준의 무장투쟁 노선에 동참시켰다.[28] 인심이 즉 천심이고 이는 천운이 이르는 바이다. 고로 너희들은 도중(道衆)을 동원하여 전봉준과 협력, 이로써 교주의 원한을 풀어 드리고 나아가 우리 도의 큰 뜻을 실현시키라! 이로써 손병희 등이 이끄는 동학군이 전봉준과 힘을 합쳐 봉기[28] 에 가담했다. 조선 조정은 농민군이 밀고 들어오자 일본과 청나라에 도움을 요청하였고, 이에 전봉준, 김개남, 손화중, 손병희, 최경선, 김덕명, 최시형, 성두환, 김낙삼, 김두행, 손천민, 김봉득, 김봉년, 유한필, 차치구 등이 다시 2차 봉기를 일으켰다. 일본군의 왕궁 점령에 분격한 농민군은 이 해 음력 9월 척왜(斥倭)를 구호로 내걸고 재기하였다. 이제는 내정 개혁을 목표로 하지 않고 일본을 상대로 항쟁하고자 하는 반외세가 거병의 주요 목표였다.

9월 충청남도 공주에서 관군과 싸웠다. 그런데 충청관찰사 박제순은 9월 봉기후 전봉준이 이끄는 농민군이 논산(論山)으로 진격하여 공주감영이 위급해지자 교주 최시형이 거느리는 다른 동학의 10만 대군을 막는 일보다도 전봉준의 군사를 방어하는 일이 더 화급하다며 천안에 머물고 있는 토벌대장 이규태에게 급전을 보냈다. 이규태가 이끄는 군사가 박제순군과 가세하면서 공주싸움에서 패퇴, 은신하게 된다.

2. 4. 체포와 최후

1894년 4월 28일, 전봉준의 농민혁명은 일본군의 잔혹한 탄압으로 인해 반서구, 반일 운동으로 변질되었다. 이 혁명은 농민군이 조선 지배계급 전체를 타도하고 모든 일본인과 서구 세력을 축출할 것을 맹세하면서 마을에서 군으로 확산되었다.[12] 9월, 그의 농민봉기는 우금치 전투에서 훈련이 잘 되고 장비가 우수한 일본군에게 결정적으로 패배하면서 격렬한 종지부를 찍었다. 전봉준은 전라도 감사 이도재에게 체포되어 1895년 4월 24일 교수형에 처해졌다.[12]

== 옛 부하의 밀고와 체포 ==

전봉준은 음력 11월 금구 전투에서 패배한 뒤, 11월 27일 태인 싸움에서 패하고 수행원 몇 명과 함께 11월 29일 입암산성(笠巖山城)으로 은신하였다. 남하하는 일본군과 관군의 추격 소식을 듣고 11월 30일 내장산 백양사(白羊寺)로 이동, 김개남의 은신 소식을 접하고 태인으로 가던 중 12월 1일 저녁 순창군 쌍치면 피노리에 이르러 부하 김경천을 찾았다.[12]

김경천은 전봉준을 순창의 한 민가에 은신하도록 권고한 뒤, 전주부 감영 퇴교이자 동지인 이웃 한신현을 사주하여 전주부 관가에 고변하게 했다. 한신현은 김영철, 정창욱 등 9명의 피노리 마을 장정들을 동원하여 매복했다. 전봉준은 순창군으로 피신해 재기를 도모하려 했으나, 현상금을 노린 한신현과 김경천 등의 배신으로 피로리(避老理)에서 관군에 체포되었다. 1894년 12월 28일(음력 12월 2일) 새벽, 밀고 사실을 알고 담을 넘어 도피하려다 피노리 주민이 던진 몽둥이에 다리를 맞아 붙잡혔다.[12]

순창군 관아에 갇혔다가 담양군 관아를 거쳐 조선 관군에게 인계되어 나주부와 전주부로 옮겨졌다가 1895년 1월 13일(1894년 음력 12월 18일) 한성부에 도착, 의금부 감옥에 수감되었다. 1895년 음력 3월에는 손화중, 최경선, 김덕명, 성두환 등 동지들과 함께 체포되어 한성부로 압송되었다. 전봉준은 전라도 감사 이도재에게 체포되어 1895년 4월 24일 교수형에 처해졌다.[12]

== 재판과 처형 ==

의금부의 옥에 갇힌 전봉준에게는 무수한 고문이 가해졌다. 그러나 의금부의 공초 중에는 그가 흥선대원군과 내통한 사실 여부를 추궁하는 것이 주된 목적이었다. 전봉준은 대원군과 만났느냐는 추궁에 한마디 언급도 하지 않았다. 고문은 계속되었으나 자백이 없자 일본 영사관 감옥으로 이감되었다. 이후 음력 2월 9일, 음력 2월 11일, 음력 2월 19일, 음력 3월 7일, 음력 3월 10일 5차에 걸쳐 일본 영사관에 설치된 헌병의 심문을 받았으나 역시 목적이나 동지들의 이름을 말하지 않다가 1895년 4월 24일 (음력 3월 30일) 의금부에서 교수형에 처해졌다. 그는 법정에서 사형선고를 받고 '나는 바른 길을 걷다가 죽는 사람이다. 그런데 반역죄를 적용한다면 천고에 유감이다.'라고 개탄하였다. 당시 상처가 아물지 않아 한발자국도 옮겨 놓을 수가 없어 아리(衙吏)가 그를 안고 사형장으로 갔다. 이때 그의 형제들도 연좌되어 사형당했고, 그의 후처 여산송씨는 끌려가 노비가 되었다. 당시 전봉준의 나이는 향년 41세였다.

그는 죽음에 다달아 다음 유시(遺詩)를 남겼다.

:時來天地皆同力 (때가 오니 천하가 모두 힘을 같이 했건만)

:運去英雄不自謀 (운이 다하니 영웅도 스스로 할 바를 모를 내라.)

:愛民正義我無失 (백성을 사랑하는 정의일 뿐 나에게는 과실이 없나니)

:爲國丹心誰有知 (나라를 위하는 오직 한마음 그 누가 알리.)

전봉준을 관아에 밀고했던 한신현은 금천군수에 제수되었으며, 상금은 한신현 1천냥, 김영철 300냥, 정창욱 200냥, 마을사람 9명 200냥 그리고 200냥은 피노리 빈민들에게 나누어 주었다.

== 공초 과정에서의 대원군 변호 ==

도쿄아사히신문(1895년 3월 5일치 5면)은 일본 후비보병 제19대대 총지휘관 미나미 고시로 소좌가 전봉준을 취조한 내용을 보도했다. 이 기사를 보면, 일본군의 경복궁 점령 사건이 반외세 기치를 내건 동학군 2차 봉기의 원인이 됐다는 점을 알 수 있다. “난을 일으킨 이유를 상세하게 말하라”는 질문에 전봉준은 “올해 6월(양력 7월) 이래 일본병이 그치지 않고 계속 우리나라에 침입해 들어온 것은 틀림없이 우리나라를 병탄하려고 하는 것이라고 생각했다”고 답한다. 또 전봉준은 대원군의 밀사가 찾아온 사실은 인정했지만 밀지는 없었다며 비밀(대원군이 재봉기를 주문)을 지켰다. 그는 “병을 일으키도록 따로 사주한 자가 있을 것으로 생각하는데 어떠한가?”라는 질문에 “다른 사람에게 선동되지도 않았고 사주받지도 않았다”고 답변했다고 이 신문은 보도했다.[29]

2. 4. 1. 옛 부하의 밀고와 체포

전봉준은 음력 11월 금구 전투에서 패배한 뒤, 11월 27일 태인 싸움에서 패하고 수행원 몇 명과 함께 11월 29일 입암산성(笠巖山城)으로 은신하였다. 남하하는 일본군과 관군의 추격 소식을 듣고 11월 30일 내장산 백양사(白羊寺)로 이동, 김개남의 은신 소식을 접하고 태인으로 가던 중 12월 1일 저녁 순창군 쌍치면 피노리에 이르러 부하 김경천을 찾았다.[12]김경천은 전봉준을 순창의 한 민가에 은신하도록 권고한 뒤, 전주부 감영 퇴교이자 동지인 이웃 한신현을 사주하여 전주부 관가에 고변하게 했다. 한신현은 김영철, 정창욱 등 9명의 피노리 마을 장정들을 동원하여 매복했다. 전봉준은 순창군으로 피신해 재기를 도모하려 했으나, 현상금을 노린 한신현과 김경천 등의 배신으로 피로리(避老理)에서 관군에 체포되었다. 1894년 12월 28일(음력 12월 2일) 새벽, 밀고 사실을 알고 담을 넘어 도피하려다 피노리 주민이 던진 몽둥이에 다리를 맞아 붙잡혔다.[12]

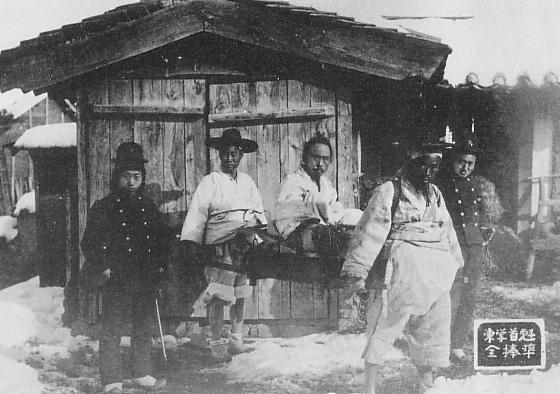

|섬네일|1894년 12월 체포되어 한성부로 압송되는 전봉준 (교자에 포박되어 앉아있는 이)]]

순창군 관아에 갇혔다가 담양군 관아를 거쳐 조선 관군에게 인계되어 나주부와 전주부로 옮겨졌다가 1895년 1월 13일(1894년 음력 12월 18일) 한성부에 도착, 의금부 감옥에 수감되었다. 1895년 음력 3월에는 손화중, 최경선, 김덕명, 성두환 등 동지들과 함께 체포되어 한성부로 압송되었다. 전봉준은 전라도 감사 이도재에게 체포되어 1895년 4월 24일 교수형에 처해졌다.[12]

2. 4. 2. 재판과 처형

의금부의 옥에 갇힌 전봉준에게는 무수한 고문이 가해졌다. 그러나 의금부의 공초 중에는 그가 흥선대원군과 내통한 사실 여부를 추궁하는 것이 주된 목적이었다. 전봉준은 대원군과 만났느냐는 추궁에 한마디 언급도 하지 않았다. 고문은 계속되었으나 자백이 없자 일본 영사관 감옥으로 이감되었다. 이후 음력 2월 9일, 음력 2월 11일, 음력 2월 19일, 음력 3월 7일, 음력 3월 10일 5차에 걸쳐 일본 영사관에 설치된 헌병의 심문을 받았으나 역시 목적이나 동지들의 이름을 말하지 않다가 1895년 4월 24일 (음력 3월 30일) 의금부에서 교수형에 처해졌다. 그는 법정에서 사형선고를 받고 '나는 바른 길을 걷다가 죽는 사람이다. 그런데 반역죄를 적용한다면 천고에 유감이다.'라고 개탄하였다. 당시 상처가 아물지 않아 한발자국도 옮겨 놓을 수가 없어 아리(衙吏)가 그를 안고 사형장으로 갔다. 이때 그의 형제들도 연좌되어 사형당했고, 그의 후처 여산송씨는 끌려가 노비가 되었다. 당시 전봉준의 나이는 향년 41세였다.그는 죽음에 다달아 다음 유시(遺詩)를 남겼다.

:時來天地皆同力 (때가 오니 천하가 모두 힘을 같이 했건만)

:運去英雄不自謀 (운이 다하니 영웅도 스스로 할 바를 모를 내라.)

:愛民正義我無失 (백성을 사랑하는 정의일 뿐 나에게는 과실이 없나니)

:爲國丹心誰有知 (나라를 위하는 오직 한마음 그 누가 알리.)

전봉준을 관아에 밀고했던 한신현은 금천군수에 제수되었으며, 상금은 한신현 1천냥, 김영철 300냥, 정창욱 200냥, 마을사람 9명 200냥 그리고 200냥은 피노리 빈민들에게 나누어 주었다. 1894년 4월 28일, 전봉준의 농민혁명은 일본군의 잔혹한 탄압으로 인해 반서구, 반일 운동으로 변질되었다. 이 혁명은 농민군이 조선 지배계급 전체를 타도하고 모든 일본인과 서구 세력을 축출할 것을 맹세하면서 마을에서 군으로 확산되었다. 9월, 그의 농민봉기는 우금치 전투에서 훈련이 잘 되고 장비가 우수한 일본군에게 결정적으로 패배하면서 격렬한 종지부를 찍었다. 전봉준은 전라도(Jeolla Province) 감사 이도재[12]에게 체포되어 1895년 4월 24일 교수형에 처해졌다.

2. 4. 3. 공초 과정에서의 대원군 변호

도쿄아사히신문(1895년 3월 5일치 5면)은 일본 후비보병 제19대대 총지휘관 미나미 고시로 소좌가 전봉준을 취조한 내용을 보도했다. 이 기사를 보면, 일본군의 경복궁 점령 사건이 반외세 기치를 내건 동학군 2차 봉기의 원인이 됐다는 점을 알 수 있다. “난을 일으킨 이유를 상세하게 말하라”는 질문에 전봉준은 “올해 6월(양력 7월) 이래 일본병이 그치지 않고 계속 우리나라에 침입해 들어온 것은 틀림없이 우리나라를 병탄하려고 하는 것이라고 생각했다”고 답한다. 또 전봉준은 대원군의 밀사가 찾아온 사실은 인정했지만 밀지는 없었다며 비밀(대원군이 재봉기를 주문)을 지켰다. 그는 “병을 일으키도록 따로 사주한 자가 있을 것으로 생각하는데 어떠한가?”라는 질문에 “다른 사람에게 선동되지도 않았고 사주받지도 않았다”고 답변했다고 이 신문은 보도했다.[29]1894년 4월 28일, 전봉준의 농민혁명은 일본군의 잔혹한 탄압으로 인해 반서구, 반일 운동으로 변질되었다. 이 혁명은 농민군이 조선 지배계급 전체를 타도하고 모든 일본인과 서구 세력을 축출할 것을 맹세하면서 마을에서 군으로 확산되었다. 9월, 그의 농민봉기는 우금치 전투에서 훈련이 잘 되고 장비가 우수한 일본군에게 결정적으로 패배하면서 격렬한 종지부를 찍었다. 전봉준은 전라도(Jeolla Province) 감사 이도재[12]에게 체포되어 1895년 4월 24일 교수형에 처해졌다.

3. 사후

전봉준의 두 딸 중 전옥례(全玉禮)는 전라북도 진안 마이산의 금당사에 숨어 있다가 이영찬과 결혼했다.[21] 다른 딸 전성녀(全聖女)도 은신 후 출가했다. 본처에게서 얻은 두 딸은 일찍 사망했고, 후처에게서 얻은 장남 전용규(全龍圭) 역시 요절했다. 차남 전용현은 후사가 없어 친척 전만길(全萬吉)을 양자로 삼았다.[21]

1954년 천안전씨 문중에서 전봉준을 추모하는 사적비를 건립했고,[21] 1960년부터 복권 노력이 추진되었다. 대통령 박정희가 동학 농민 운동을 동학난에서 농민 운동으로 격상시키면서 전봉준의 역적 누명도 벗겨졌다.[30] 1981년에는 전주 덕진공원에 전봉준 추모비가 세워졌다.

4. 평가

4. 1. 긍정적 평가

전제정권과 탐관오리의 부패를 여러 번 상소하여 개정하려 노력하였고 민권을 제창한 사상가이자 민중과 함께하는 봉기를 일으킨 혁명가였다.4. 2. 부정적 평가

전봉준은 제국주의의 침략이라는 위기에서 나라를 구하기 위해 일어선 세력이었으나 낡은 왕조를 뒤엎고 새로운 출발을 꾀하기보다는 보국안민(輔國安民)과 충군(忠君)을 내세우는 태도를 보였다.[26][31]5. 기타

5. 1. 전봉준과 동학

최근에 전봉준이 동학교도가 아니었다는 주장도 있다.[32] 전봉준이 동학교도라는 주장을 “전봉준 동학 교도론”(줄여서 “교도론”)이라 하며, 아니었다는 주장을 “전봉준 동학 비교도론”(줄여서 “비교도론”)이라 한다.19세기 후반, 조선은 빈곤, 과도한 세금, 부패 등 다양한 사회 문제(사회 문제)로 어려움을 겪고 있었다. 국외에서는 일본, 프랑스, 독일, 러시아, 청나라, 그리고 미국 등 외세가 불평등 조약과 포함외교를 통해 조선에 대한 영향력 확장을 추구했다. 조선의 정치는 친러, 친일, 친청 세력으로 분열되었고, 농민들의 고통을 덜어주려는 노력은 거의 없었다. 이러한 문제들은 농민들의 불만과 저항, 그리고 유학자들 사이의 정치·사회 개혁에 대한 사상을 불러일으켰다. 전씨는 20대 후반에서 30대 초반 무렵 해남과 강진의 선비들이 소장하고 있던 정약용의 『經世遺表/경세유표한국어』를 입수하게 되었고, 정약용의 사상에 큰 영향을 받았다. 그는 孫華仲/손화중한국어, 崔景善/최경선한국어, 김개남 등 다른 사상가들과 개혁에 대한 의견을 교류했다.

교도론전봉준이 문초를 받을 때 “동학을 좋아한다.”라는 답변하였다.[33] 그러나 비교도론자들은 “동학을 좋아한다.”라는 말과 “동학을 믿는다.”라는 서로 같지 않으며, 전봉준이 동학교도라는 증거는 될 수 없다고 주장한다.[33]

공초(供招)의 제목이 〈동도(東徒)의 죄인 전봉준 공초〉이다.[34] 비교도론자들은 〈동도(東徒)의 죄인 전봉준 공초〉에서 전봉준은 “교도는 적었고 원한에 찬 농민이 많았다”라고 답하였기 때문에 전봉준이 꼭 동학교도라는 증거는 될 수 없다고 반박하며, 당시에는 동학난이라 불렀고, 그 참여자가 동학교도이든 아니든 구별하지 않고 동학교도라고 불렀다는 점을 근거로 제시한다.[33]

법정 진술에서 “네가 접주가 된 것도 역시 최시형이 차출한 것인가?”라고 묻자 전봉준이 “그렇다.”라고 대답하였으므로 전봉준은 동학교도라고 주장한다.[34] 그러나 전봉준은 동학 교주 최시형을 한 번도 만난 적이 없다. 또한 동학은 국적과 사문난적에게도 명첩과 접주 임명장을 주는가?[33]

비교도론전봉준은 문초를 받으면서 "나는 서당의 선생으로서 아동을 가르쳤을 뿐 동학의 교리를 따르거나 가르친 바가 없다"라고 답하였다.[35]

전봉준은 문초 과정에서 직업을 묻는 질문에 동학의 "접주"가 아닌 "선비"라고 대답하였다. 비교도론자들은 전봉준이 동학 접주가 아니었기 때문에 이렇게 답했다고 주장한다.

동학 농민 운동 제1차 봉기 당시 동학교주 최시형은 "이들은 국적이요 사문난적이며, 아비의 원수를 갚으려면 효도로써 할 일이지 서두르지 말라"라고 밝혔다. 비교도론자들은 이것이 교도론과 논리적으로 맞지 않는다고 주장한다.

전봉준이 작성한 격문에는 동학을 일절 언급하지 않았다.

5. 1. 1. 교도론

전봉준이 문초를 받을 때 “동학을 좋아한다.”라는 답변하였다.[33] 그러나 비교도론자들은 “동학을 좋아한다.”라는 말과 “동학을 믿는다.”라는 서로 같지 않으며, 전봉준이 동학교도라는 증거는 될 수 없다고 주장한다.[33]공초(供招)의 제목이 〈동도(東徒)의 죄인 전봉준 공초〉이다.[34] 비교도론자들은 〈동도(東徒)의 죄인 전봉준 공초〉에서 전봉준은 “교도는 적었고 원한에 찬 농민이 많았다”라고 답하였기 때문에 전봉준이 꼭 동학교도라는 증거는 될 수 없다고 반박하며, 당시에는 동학 농민 운동을 동학난이라 불렀고, 그 참여자가 동학교도이든 아니든 구별하지 않고 동학교도라고 불렀다는 점을 근거로 제시한다.[33]

법정 진술에서 “네가 접주가 된 것도 역시 최시형이 차출한 것인가?”라고 묻자 전봉준이 “그렇다.”라고 대답하였으므로 전봉준은 동학교도라고 주장한다.[34] 그러나 전봉준은 동학 교주 최시형을 한 번도 만난 적이 없다. 또한 동학은 국적과 사문난적에게도 명첩과 접주 임명장을 주는가?[33]

5. 1. 2. 비교도론

전봉준은 문초를 받으면서 "나는 서당의 선생으로서 아동을 가르쳤을 뿐 동학의 교리를 따르거나 가르친 바가 없다"라고 답하였다.[35]전봉준은 문초 과정에서 직업을 묻는 질문에 동학의 "접주"가 아닌 "선비"라고 대답하였다. 비교도론자들은 전봉준이 동학 접주가 아니었기 때문에 이렇게 답했다고 주장한다.

동학 농민 운동 제1차 봉기 당시 동학교주 최시형은 "이들은 국적이요 사문난적이며, 아비의 원수를 갚으려면 효도로써 할 일이지 서두르지 말라"라고 밝혔다. 비교도론자들은 이것이 교도론과 논리적으로 맞지 않는다고 주장한다.

전봉준이 작성한 격문에는 동학을 일절 언급하지 않았다.

5. 2. 체격

전봉준은 키가 152cm로, 당시 기준으로도 작은 체격이었다. 그래서 붙은 별명이 '''녹두장군(綠豆將軍)'''이었다.5. 3. 기타

- 1959년 4월 1일 조선민주주의인민공화국에서는 전봉준을 소재로 한 액면가 2전 우표를 발행하였다.

- 전봉준이 교수형에 처한 이후 백성들은 〈새야새야 파랑새야〉라는 노래를 불렀다고 한다. 이 노래는 전봉준에 대한 안타까움과 아쉬움을 표현한 것으로 보고 있다.

- 널리 알려진 전봉준이 압송되는 길에 찍었다는 사진은 사실 재판을 가는 도중 찍었다는 주장이 제기되었다.[36][37] 2015년에 이것의 이본이 발견되었다.[38]

6. 전봉준이 등장한 작품

- 김인태 - 1982년 KBS1 드라마 《풍운》

- 양지운 - 1984년 KBS1 드라마 《독립문》

- 이영범 - 1990년 MBC 드라마 《조선왕조 오백년 - 대원군》

- 유인촌 - 1994년 MBC 드라마 《새야 새야 파랑새야》

- 임혁주 - 1994년 KBS 1TV 다큐멘터리 《동학 100주년 특집》

- 김경응 - 1995년 KBS1 드라마 《찬란한 여명》

- 전병옥 - 2001년 KBS2 드라마 《명성황후》

- 김동식 - 1997년 오페라 《동녘》

- 조창배 - 2008년 연극 《녹두 꽃이 피리라》

- 최무성 - 2019년 SBS 드라마 《녹두꽃》

서울 종로와 우정국로 교차로에 전봉준 동상이 있다.

참조

[1]

웹사이트

동학농민전쟁의 최고 지도자 녹두장군 전봉준, 방손 용호

https://db.history.g[...]

2024-04-20

[2]

뉴스

'전봉준 장군 탄생 161주년' 기념행사, 출생지 고창서 열려

https://www.yna.co.k[...]

2018-01-10

[3]

웹사이트

전봉준(全琫準) 장군 탄생 155주년

http://www.hdgochang[...]

2011-01-17

[4]

웹사이트

전봉준

http://www.grandcult[...]

2024-04-20

[5]

뉴스

"녹두장군 전봉준 출생지는 정읍이 아니라 고창"

http://cbs.kr/dzomQy

2011-11-10

[6]

뉴스

뜻은 달랐으나 손 잡은 전봉준과 흥선대원군

http://www.atlasnews[...]

2020-02-18

[7]

뉴스

974년 5월 전봉준장군 유시 발견

https://m.khan.co.kr[...]

2014-03-06

[8]

뉴스

“경허 선사-전봉준 장군 ‘처남 매제’ 확인하고 전율했죠”

https://www.hani.co.[...]

2021-01-10

[9]

웹사이트

전봉준 (全琫準)

https://encykorea.ak[...]

2024-04-20

[10]

웹사이트

전봉준

https://ko.wikisourc[...]

2004

[11]

뉴스

뜻은 달랐으나 손 잡은 전봉준과 흥선대원군

http://www.atlasnews[...]

2020-02-18

[12]

웹사이트

전라 감사가 비적의 두목인 전봉준을 사로잡았다고 보고하다

https://sillok.histo[...]

[13]

백과사전

世界大百科事典

[14]

웹사이트

스카이데일리, 12·12 유혈 전두환, 백제 온조왕 개국공신 핏줄

https://www.skyedail[...]

2016-12-13

[15]

웹사이트

「緑豆の花」でチョン・ボンジュンを演じた俳優は、あの大ヒット作でも義兵を演じた!全琫準とチェ・ムソン紹介

https://navicon.jp/n[...]

株式会社 navicon

2023-12-16

[16]

서적

糟谷(2000)pp.240-245

[17]

서적

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

ブリタニカ ジャパン

[18]

기타

[19]

웹사이트

百周年をむかえた甲午農民戦争

http://www.dce.osaka[...]

学校法人大阪産業大学

2023-12-18

[20]

기타

[21]

웹사이트

사단법인|정읍동학농민혁명계승사업회

http://donghak.or.kr[...]

[22]

웹사이트

전봉준의 출신 및 배경

http://enc.daum.net/[...]

[23]

기타

[24]

기타

[25]

뉴스

[26]

백과사전

왕권의 재확립과 쇄국책

[27]

뉴스

서울로 끌려간 녹두장군 전봉준 끝까지 대원군 감싸다 처형돼

http://article.joins[...]

2009-05-06

[28]

저널

세계사 속에서 전봉준:한국민족주의의 형성과 문명사적 위기

1996-07

[29]

웹사이트

https://www.hani.co.[...]

[30]

기타

[31]

저널

단 한번도 왕의 목을 치지 못한…

http://h21.hani.co.k[...]

2001-02-14

[32]

서적

한국사 새로 보기

도서출판 풀빛

2001-12-20

[33]

기타

[34]

기타

[35]

기타

[36]

뉴스

국내유일 전봉준 사진은 압송 아닌 ‘법정출두’ 장면

http://news.khan.co.[...]

[37]

뉴스

전봉준 압송사진 日작가가 압송직전 촬영

http://www.yonhapnew[...]

[38]

웹인용

‘녹두장군 전봉준’ 압송 사진 새로 발견

https://www.khan.co.[...]

2024-10-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com