파리 외방전교회

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

파리 외방전교회는 1658년 프랑스에서 극동 지역 선교를 위해 설립된 가톨릭 선교 단체이다. 초기에는 스페인과 포르투갈의 왕립 수호권에 대항하여 교황청의 직접적인 통제를 받는 선교 활동을 펼쳤으며, 알렉상드르 드 로드의 제안으로 설립되었다. 1663년 파리 외방전교회 신학교를 설립하여 선교사 양성에 힘썼으며, 1660년부터 1700년 사이에 약 100명의 선교사를 아시아에 파견했다. 주요 활동으로는 아유타야에 신학교 설립, 베트남 수녀회 설립, 교리교사 규칙 제정 등이 있으며, 한국, 일본, 중국 등 아시아 각지에서 선교 활동을 펼쳤다. 한국 천주교회와는 밀접한 관계를 맺고, 1831년 조선교구 설립 이후 선교사를 파견하여 한국인 성직자 양성에 기여했으나, 박해와 순교를 겪기도 했다. 1886년 한불조약으로 종교의 자유를 얻은 후, 한국전쟁 중에도 활동을 이어갔으며, 현재까지 한국 본부를 통해 활동을 지속하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 파리 외방전교회 - 클로드샤를 달레

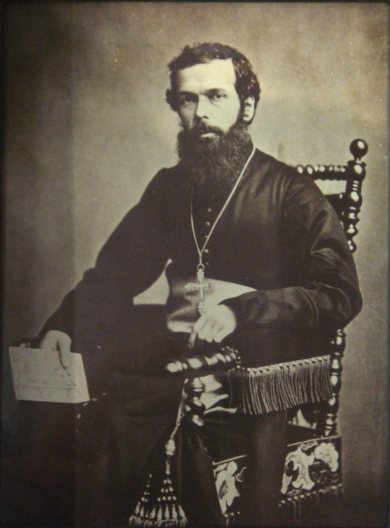

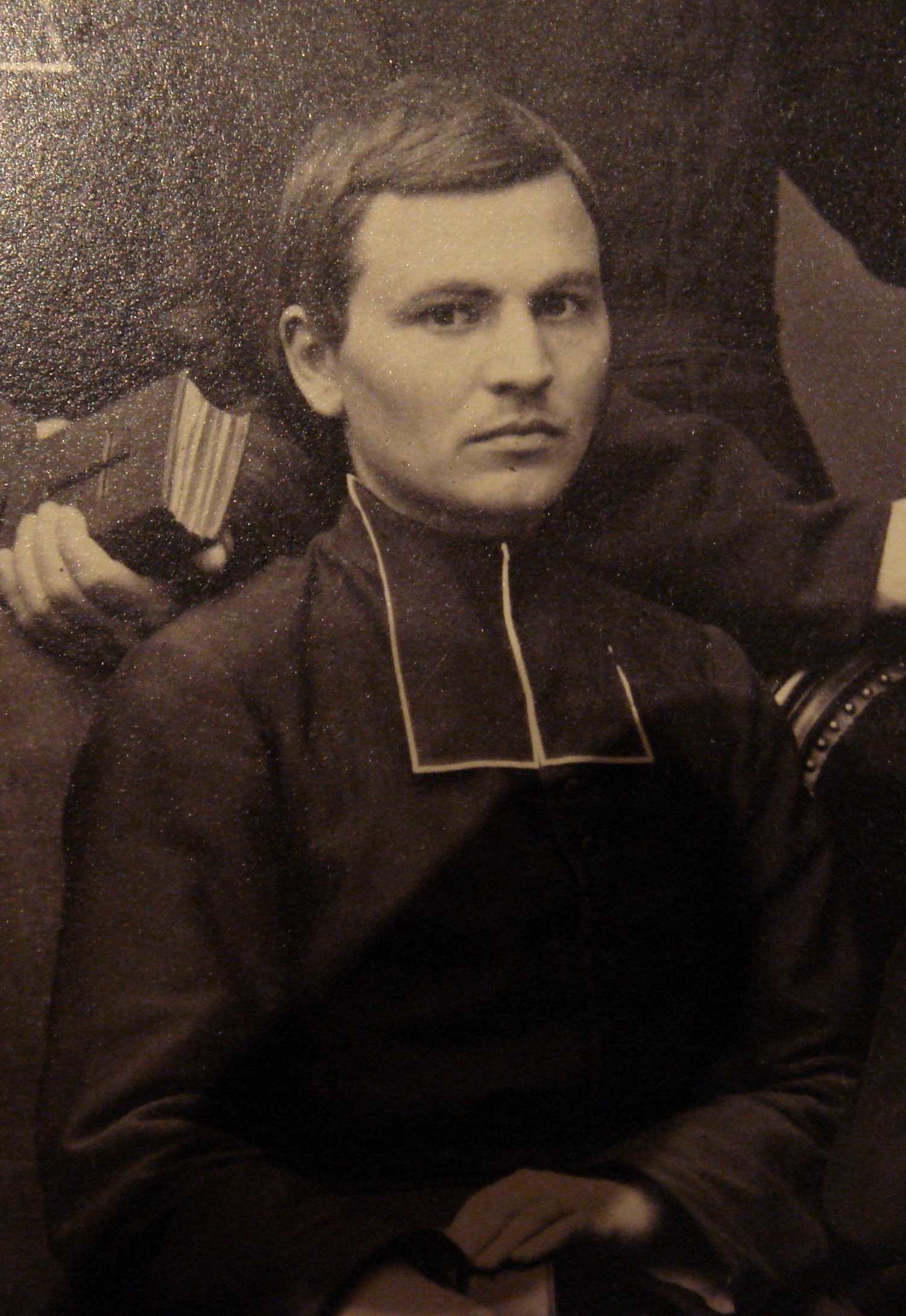

클로드샤를 달레는 프랑스 가톨릭 선교사로, 다블뤼 주교의 자료를 바탕으로 《조선교회사》를 편찬하여 조선의 다양한 모습을 기록하고 비판적으로 조명했으며, 베트남을 거쳐 통킹에서 병사했다. - 파리 외방전교회 - 오귀스트 샤프들랭

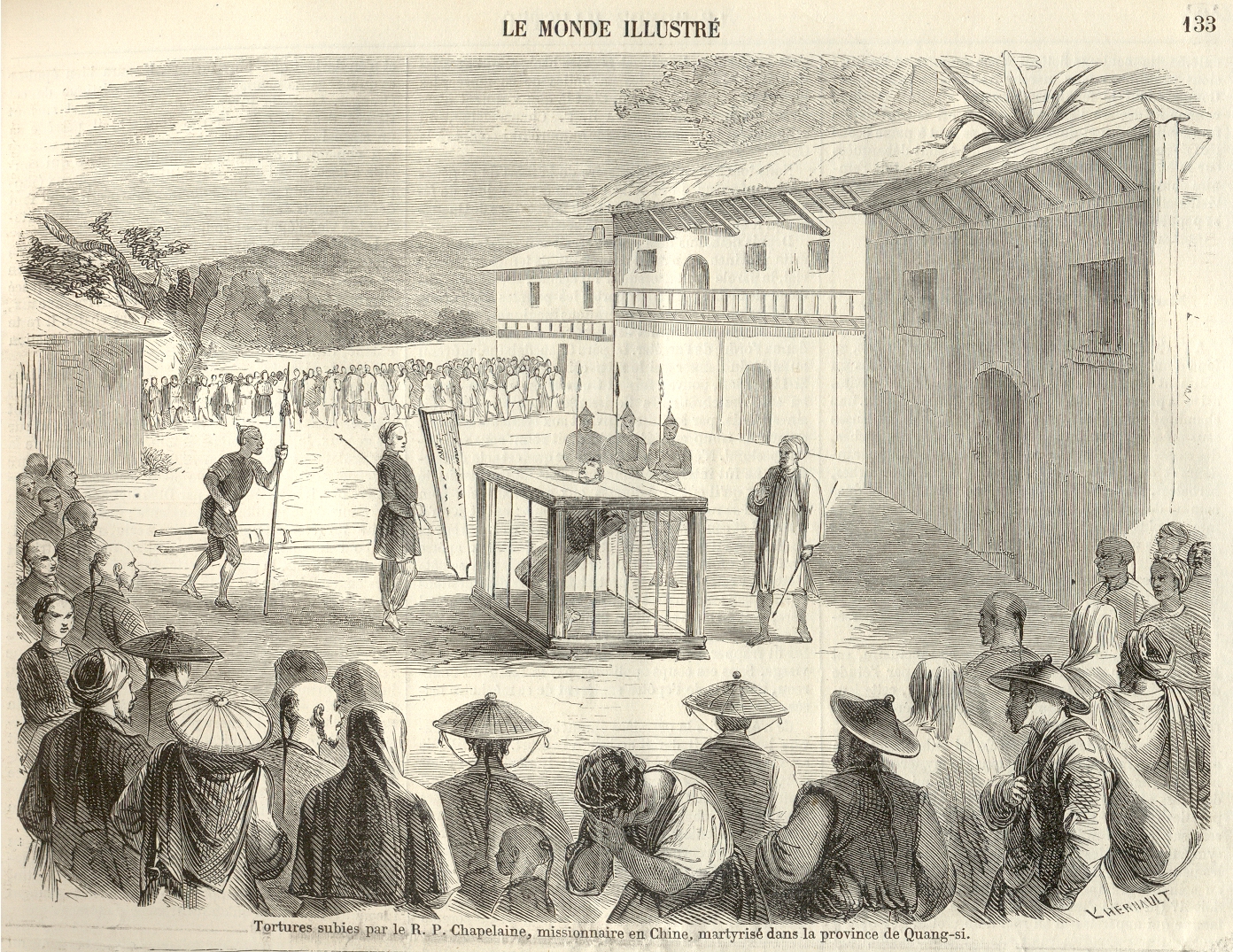

프랑스 가톨릭 선교사 오귀스트 샤프들랭은 파리 외방전교회 파견으로 중국에서 선교하다 체포되어 순교한 후 성인으로 시성되었으며, 그의 순교는 제2차 아편 전쟁의 발발에 영향을 주고 중국 내 역사적 평가 논쟁을 야기했다. - 1658년 설립 - 용곡서원

용곡서원은 1656년 룡악산 기슭에 건립되어 1713년에 재건된 조선시대 사립 교육 기관으로, 강당과 사당 구역으로 나뉘어 독특한 건축 양식을 가지며 영화 촬영지로도 활용되었다. - 로마 가톨릭 선교사 - 파트리치오

파트리치오는 4세기 로마계 영국인으로 아일랜드에 기독교를 전파하여 아일랜드 가톨릭에서 존경받는 주요 인물이며, 해적에게 납치되어 노예 생활 후 사제가 되어 아일랜드로 돌아와 선교 활동을 펼쳤고, 아일랜드의 수호성인으로 매년 3월 17일 성 패트릭의 날에 기념된다. - 로마 가톨릭 선교사 - 빌 리터

빌 리터는 1956년 덴버에서 태어나 콜로라도 주지사를 역임했으며, 현재는 콜로라도 대학교 신에너지경제센터 소장으로 청정에너지 정책을 옹호한다.

2. 설립 배경 및 초기 역사

스페인과 포르투갈 같은 전통적인 식민 열강은 처음에 교황으로부터 정복한 땅을 복음화할 독점적인 권리를 받았는데, 이는 포르투갈어로는 파드로아두 레알, 스페인어로는 파트로나토 레알로 알려진 시스템이었다. 그러나 시간이 지나면서 로마 교황청은 이 시스템의 제한된 수단, 정치와의 강한 연관성, 그리고 스페인과 포르투갈 왕에게 의존해야 하는 점 때문에 불만을 가지게 되었다.[8]

영토적인 측면에서 포르투갈은 잉글랜드와 네덜란드 공화국 같은 새로운 식민 열강에게 밀려 새로운 영토를 복음화할 능력이 줄어들고 있었다.[9] 포르투갈이 과거 지배했던 일본 기독교가 1620년경에 근절되는 등, 일부 지역에서는 어려움을 겪었다.[10]

또한, 가톨릭 관계자들은 도미니크회, 프란체스코회, 예수회, 바르나바 수도회와 같은 수도회가 박해에 취약하다는 점을 우려했다. 그들은 국가의 박해에 덜 취약한 현지 성직자를 양성하지 못하는 것으로 보였다. 강력한 현지 성직자를 양성하기 위해 주교를 파견하는 것이 해결책으로 여겨졌다.[10]

1622년, 그레고리오 15세는 선교 활동에 대한 통제권을 되찾고자 신앙선포성(Congregatio de Propaganda Fide)을 설립했다. 이 기관은 비가톨릭 기독교인들을 가톨릭 신앙으로 전향시키고 아메리카 대륙과 아시아 주민들을 전향시키는 것을 목표로 했다.[8] 이를 위해 로마는 로마에 직접 보고하는 선교 활동을 수행하고 원주민 성직자를 양성할 책임이 있는 사도대목 시스템을 부활시켰다.[11]

17세기와 18세기 동안 현장에서는 ''왕립 수호권(Padroado)''와 ''프로파간다'' 사이에 격렬한 갈등이 발생했다.[8] 파리 외방전교회의 설립은 ''프로파간다''의 역할을 발전시키려는 로마의 노력과 잘 맞아떨어졌다.[13]

파리 외방전교회는 베트남에서 돌아온 예수회 사제 알렉상드르 드 로드가 극동 지역에 더 많은 선교사를 보내달라고 요청하면서 시작되었다. 1650년, 그는 인노첸시오 10세 교황에게 사제와 주교를 선교사로 보내는 것을 허락받았다.[14] 1653년, 알렉상드르 드 로드는 파리에서 성체회로부터 재정적, 조직적 지원을 받아 파리 외방전교회를 설립하려 했다.[15][16] 그는 파리에서 프랑수아 팔뤼, 피에르 랑베르 드 라 모트, 이냐시오 코톨렌디 등 파리 외방전교회의 초기 회원들을 모집했다. 이들은 사도좌 대리구로서 극동 지역에 파견되었다.[17][18][19]

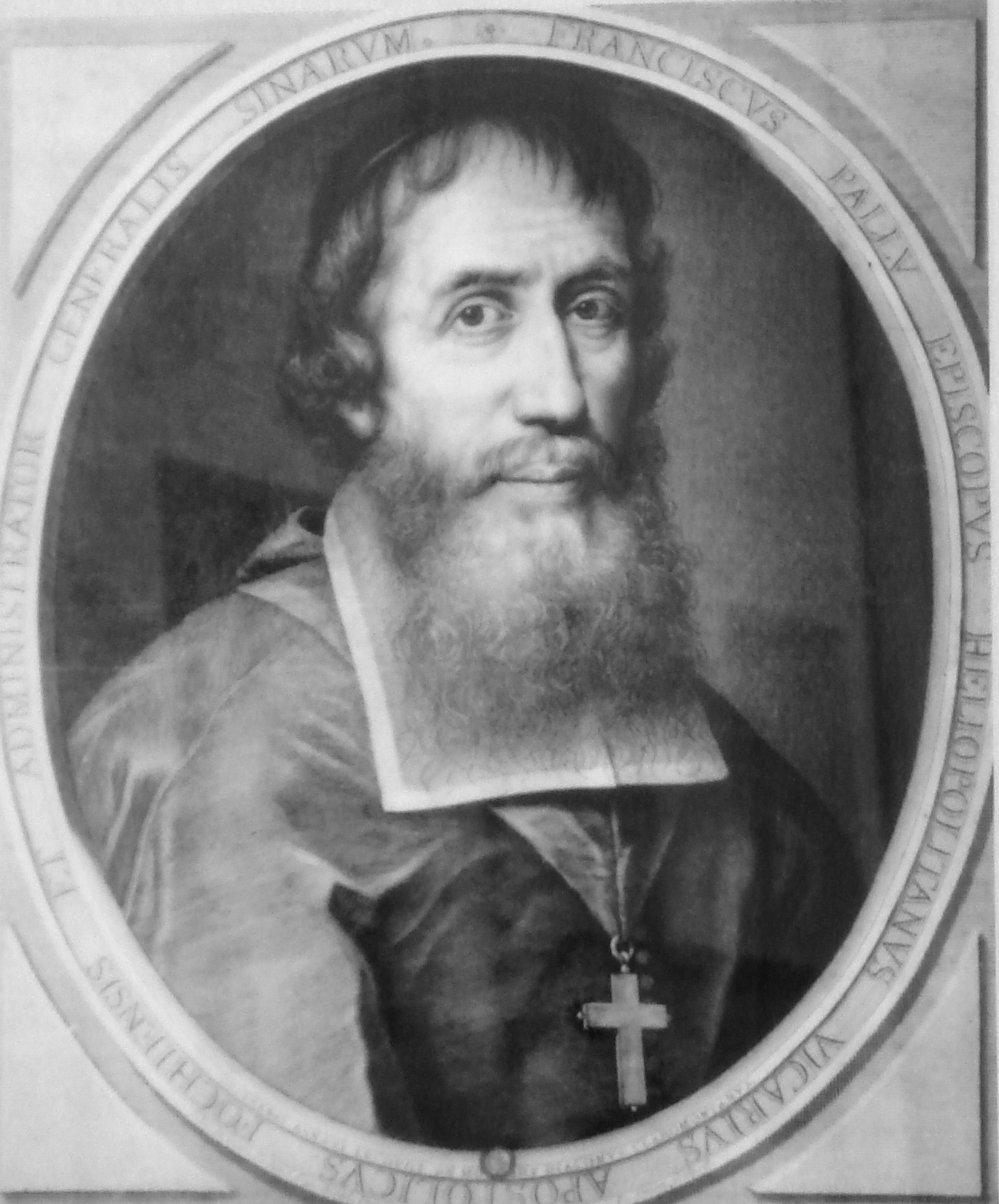

1658년 7월 29일, 파리 외방전교회의 두 주요 설립자는 바티칸의 성 베드로 대성당에서 주교로 임명되었다. 팔뤼는 헬리오폴리스 주교이자 톤킨의 사도좌 대리가 되었고, 랑베르 드 라 모트는 베리투스 주교이자 코친차이나의 사도좌 대리가 되었다.[20] 1659년 9월 9일, 알렉산데르 7세 교황은 교황칙서 ''[http://www.papalencyclicals.net/Alex07/alex07super.htm Super cathedram principis apostolorum]''를 통해 이들의 관할 지역을 정했다. 팔뤼는 톤킨, 라오스, 중국 남부 5개 성(윈난, 귀주, 후광, 사천, 광서)을, 랑베르 드 라 모트는 코친차이나와 중국 남동부 5개 성(절강, 복건, 광동, 강서, 하남)을 담당하게 되었다.[20] 1660년, 세 번째 설립자인 코톨렌디는 메텔로폴리스 주교이자 난징의 사도좌 대리로 임명되었으며, 중국의 5개 성(베이징, 산시, 산둥, 한국, 타타르)을 관할하게 되었다.[20] 이들은 모두 ''in partibus infidelium''("이교도 지역에서") 주교로 임명되었는데, 이는 당시 ''파드로아도'' 체제를 통해 설립된 주교직과의 갈등을 피하기 위해 이미 사라진 주교직 명칭을 사용한 것이다.[13]

"전교회(Assemblée des Missions)"는 1658년 성체회에 의해 공식적으로 설립되었다.[23] 이 전교회는 비기독교 국가를 복음화하고, 교회를 세우며, 주교의 지휘 아래 현지 성직자를 양성하는 것을 목적으로 1664년에 공식적으로 인정받았다.[24] 파리 외방전교회의 설립은 프랑스 동인도 회사의 설립과 시기가 일치한다.

성체회는 세 명의 선교사를 아시아로 보내기 위해 무역회사("Compagnie de Chine", 1660년 설립)를 설립했다. 선주 페르마넬에 의해 네덜란드에서 ''생 루이(Saint-Louis)''호가 건조되었지만, 배는 진수 직후 침몰했다.[25] 동시에 무역회사의 설립과 아시아에 대한 프랑스 선교 활동은 예수회, 포르투갈, 네덜란드, 심지어 ''전파성성''으로부터 큰 반대에 부딪혔고, 1660년 마자랭 추기경은 성체회에 대한 금지령을 내렸다.[26] 이러한 어려움에도 불구하고, 국왕, 프랑스 성직자 회의, 성체회 및 개인 기부자들은 이 사업을 지원하기로 결정했고, 세 주교는 육로로 이동해야 했지만 출발할 수 있었다.[26]

1660년에서 1662년 사이, 세 주교는 프랑스를 떠나 각자의 선교지로 향했다. 포르투갈이 비파드로아도(Padroado) 선교사들을 배에 태우는 것을 거부했고, 네덜란드와 영국이 가톨릭 선교사들을 태우는 것을 거부했기 때문에 이들은 페르시아와 인도를 육로로 통과해야 했다.[6] 랑베르는 1660년 11월 26일 마르세이유를 떠나 18개월 후 시암의 머귀에 도착했고, 팔뤼는 24개월간의 육로 여행 후 시암의 수도 아유타야에서 랑베르와 합류했다. 코톨렌디는 1662년 8월 6일 인도에 도착하자마자 사망했다.[6] 따라서 시암은 파리 외방전교회가 처음으로 복음화를 시작한 나라가 되었으며, 몇 년 후 코친차이나, 톤킨 및 중국 일부 지역으로 선교가 이어졌다.[6]

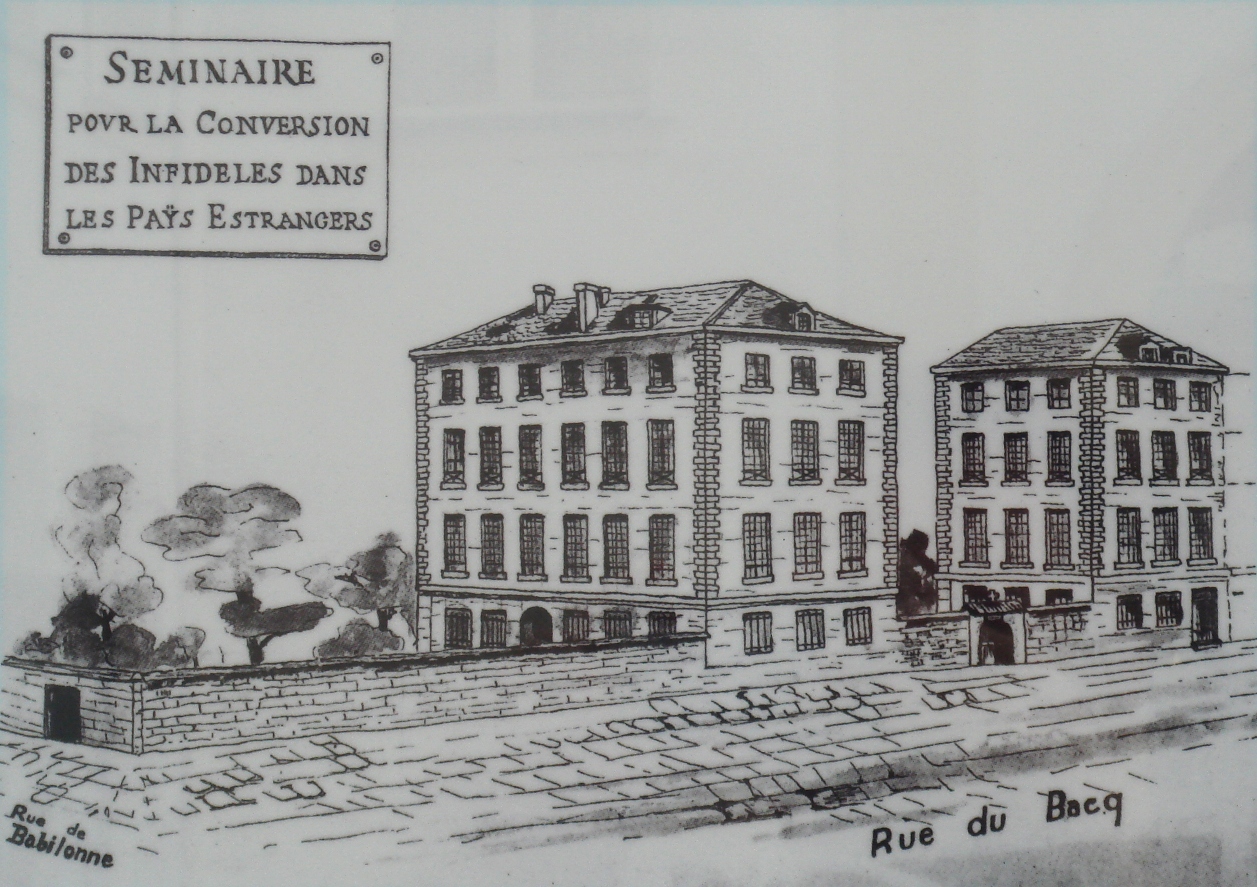

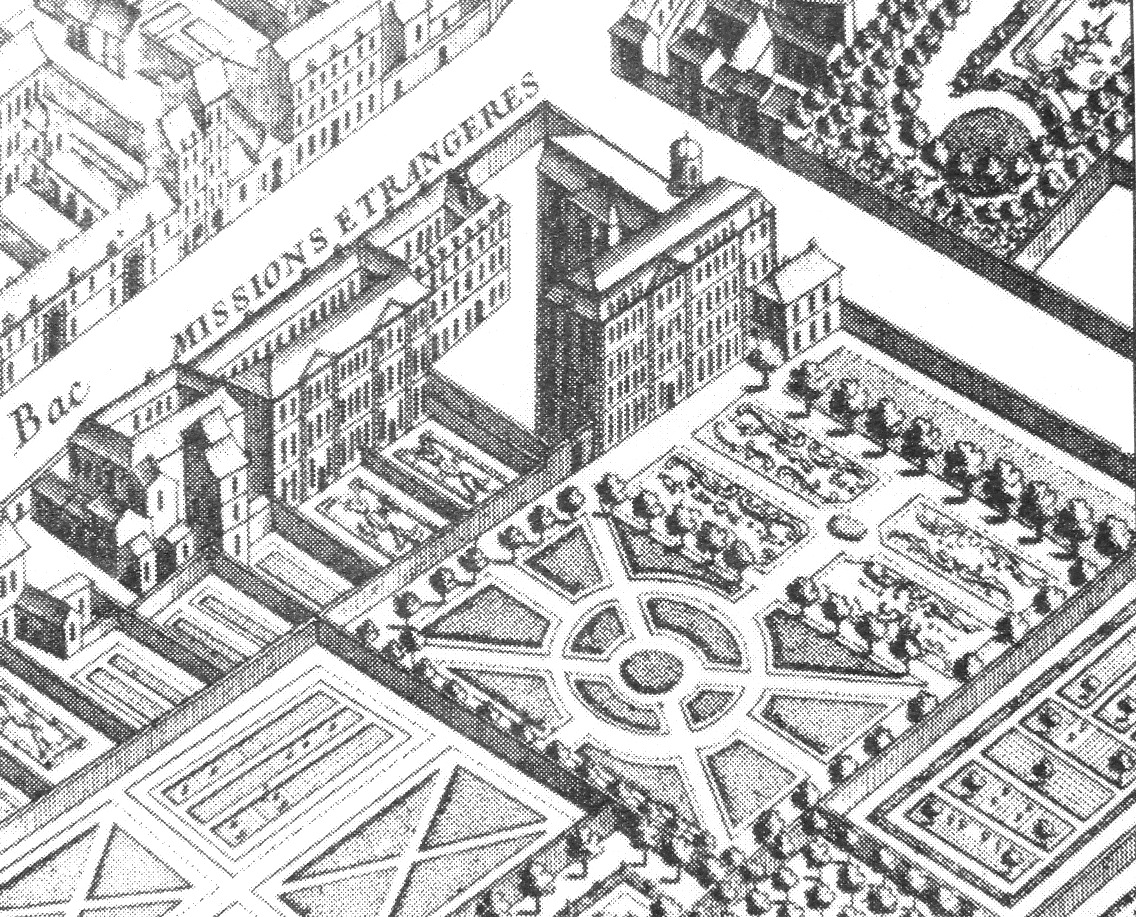

외방전교회 신학교(Séminaire des Missions Étrangères)는 1663년 3월에 설립되었다. 1638년 바빌론(현재 이라크) 주교로 임명된 장 뒤발은 1644년에 자신이 뤼 뒤 바크 128번지에 설립한 페르시아 선교를 위한 신학교 건물을 기증하였다.[23] 1664년 3월 10일, 뱅상 드 뫼르가 신학교 초대 원장으로 임명되었고, 1664년 6월 11일 공식적으로 신학교 책임자가 되었다. 이 신학교는 성체회의 활동과 사도좌 대리들이 임명한 사제들을 통해 회원을 모집하고 재산을 관리하기 위해 설립되었다. 젊은 사제들을 선교 활동에 적합하도록 교육하고 자선으로 모은 헌금을 주교들에게 전달하는 역할을 맡은 이 신학교는 파리 뤼 뒤 바크에 위치해 있으며, 현재도 그곳에 있다.

초기부터 외방전교회 신학교로 알려진 이 신학교는 1663년 알렉산데르 7세 교황의 승인과 프랑스 정부 및 루이 14세의 법적 인정을 받았다. 1691년 예배당이 설립되었고, 1732년 새롭고 더 큰 건물이 완공되었다.[23] 19세기에는 신학교 회원 수의 증가에 따라 1732년 건물에 수직으로 또 다른 건물이 추가되었다.

2. 1. 설립 배경

스페인과 포르투갈 같은 전통적인 식민 열강은 처음에 교황으로부터 정복한 땅을 복음화할 독점적인 권리를 부여받았다. 이 권리는 포르투갈어로는 파드로아두 레알, 스페인어로는 파트로나토 레알로 불렸다. 그러나 시간이 지나면서 로마 교황청은 이 시스템의 제한된 수단, 정치와의 강한 연관성, 그리고 스페인과 포르투갈 왕에게 의존해야 하는 점 때문에 불만을 가지게 되었다.[8]영토적인 측면에서 포르투갈은 잉글랜드와 네덜란드 공화국 같은 새로운 식민 열강에게 밀려, 새로운 영토를 복음화할 능력이 줄어들고 있었다.[9] 포르투갈이 과거 지배했던 일본 기독교가 1620년경에 근절되는 등, 일부 지역에서는 어려움을 겪었다.[10]

또한, 가톨릭 관계자들은 도미니크회, 프란체스코회, 예수회, 바르나바 수도회와 같은 수도회가 박해에 취약하다는 점을 우려했다. 그들은 국가의 박해에 덜 취약한 현지 성직자를 양성하지 못하는 것으로 보였다. 강력한 현지 성직자를 양성하기 위해 주교를 파견하는 것이 해결책으로 여겨졌다.[10]

알렉상드르 드 로드는 "일본 교회에서 일어났던 일이 안남 교회에서도 일어날 수 있다는 것을 두려워할 이유가 있다. 이 왕들은 통킹과 코친차이나에서처럼 매우 강력하고 전쟁에 익숙하기 때문이다. 교황청이 스스로 움직여 기독교인이 놀라운 방식으로 증가하는 이 동방 지역에 목사들을 파견해야 한다. 그렇지 않으면 주교 없이 이 사람들은 성사 없이 죽고 분명히 저주받을 위험에 처할 것이다."라고 언급했다.[10]

1622년, 그레고리오 15세는 선교 활동에 대한 통제권을 되찾고자 신앙선포성(Congregatio de Propaganda Fide)을 설립했다. 이 기관은 비가톨릭 기독교인들을 가톨릭 신앙으로 전향시키고 아메리카 대륙과 아시아 주민들을 전향시키는 것을 목표로 했다.[8] 이를 위해 로마는 로마에 직접 보고하는 선교 활동을 수행하고 원주민 성직자를 양성할 책임이 있는 사도대목 시스템을 부활시켰다.[11]

17세기와 18세기 동안 현장에서는 ''왕립 수호권(Padroado)''와 ''프로파간다'' 사이에 격렬한 갈등이 발생했다.[8] 파리 외방전교회의 설립은 ''프로파간다''의 역할을 발전시키려는 로마의 노력과 잘 맞아떨어졌다.[13]

2. 2. 초기 역사

파리 외방전교회는 베트남에서 돌아온 예수회 사제 알렉상드르 드 로드가 극동 지역에 더 많은 선교사를 보내달라고 요청하면서 시작되었다. 1650년, 그는 인노첸시오 10세 교황에게 사제와 주교를 선교사로 보내는 것을 허락받았다.[14] 1653년, 알렉상드르 드 로드는 파리에서 성체회로부터 재정적, 조직적 지원을 받아 파리 외방전교회를 설립하려 했다.[15][16] 그는 파리에서 프랑수아 팔뤼, 피에르 랑베르 드 라 모트, 이냐시오 코톨렌디 등 파리 외방전교회의 초기 회원들을 모집했다. 이들은 사도좌 대리구로서 극동 지역에 파견되었다.[17][18][19]

하지만 포르투갈의 반대와 인노첸시오 10세 교황의 죽음으로 계획은 몇 년 동안 미뤄졌다. 그럼에도 불구하고 선교 후보자들은 1657년 6월에 직접 로마로 가기로 결정했다.[9] 1658년 7월 29일, 파리 외방전교회의 두 주요 설립자는 바티칸의 성 베드로 대성당에서 주교로 임명되었다. 팔뤼는 헬리오폴리스 주교이자 톤킨의 사도좌 대리가 되었고, 랑베르 드 라 모트는 베리투스 주교이자 코친차이나의 사도좌 대리가 되었다.[20] 1659년 9월 9일, 알렉산데르 7세 교황은 교황칙서 ''[http://www.papalencyclicals.net/Alex07/alex07super.htm Super cathedram principis apostolorum]''를 통해 이들의 관할 지역을 정했다. 팔뤼는 톤킨, 라오스, 중국 남부 5개 성(윈난(雲南), 귀주(貴州), 후광(湖廣), 사천(四川), 광서(廣西))을, 랑베르 드 라 모트는 코친차이나와 중국 남동부 5개 성(절강(浙江), 복건(福建), 광동(廣東), 강서(江西), 하남(海南))을 담당하게 되었다.[20] 1660년, 세 번째 설립자인 코톨렌디는 메텔로폴리스 주교이자 난징의 사도좌 대리로 임명되었으며, 중국의 5개 성(베이징(北京), 산시(山西), 산둥(山東), 한국, 타타르)을 관할하게 되었다.[20]

이들은 모두 ''in partibus infidelium''("이교도 지역에서", 즉 헬리오폴리스, 베이루트, 메텔로폴리스 등) 주교로 임명되었다. 이는 당시 ''파드로아도'' 체제를 통해 설립된 주교직과의 갈등을 피하기 위해 이미 사라진 주교직 명칭을 사용한 것이다.[13] 1658년, 프랑수아 드 라발이 캐나다의 사도좌 대리[21]이자 ''in partibus infidelium'' 페트라 주교로 임명되어 뉴프랑스의 첫 번째 주교가 되었고, 1663년 파리 외방전교회의 지원을 받아 퀘벡 신학교를 설립했다.[22]

"전교회(Assemblée des Missions)"는 1658년 성체회에 의해 공식적으로 설립되었다.[23] 새로운 전교회의 목적은 비기독교 국가를 복음화하고, 교회를 세우며, 주교의 지휘 아래 현지 성직자를 양성하는 것이었다. 이 전교회는 1664년에 공식적으로 인정받았다.[24] 파리 외방전교회의 설립은 프랑스 동인도 회사의 설립과 시기가 일치한다.

세 명의 선교사를 아시아로 보내기 위해 성체회는 무역회사("Compagnie de Chine", 1660년 설립)를 설립했다. 선주 페르마넬에 의해 네덜란드에서 ''생 루이(Saint-Louis)''호가 건조되었지만, 배는 진수 직후 가라앉았다.[25] 이와 동시에 무역회사의 설립과 아시아에 대한 프랑스 선교 활동은 예수회, 포르투갈, 네덜란드, 심지어 ''전파성성''으로부터 큰 반대에 부딪혔고, 1660년 마자랭 추기경은 성체회에 대한 금지령을 내렸다.[26] 이러한 어려움에도 불구하고, 국왕, 프랑스 성직자 회의, 성체회 및 개인 기부자들은 이 사업을 지원하기로 결정했고, 세 주교는 육로로 이동해야 했지만 출발할 수 있었다.[26]

1660년에서 1662년 사이, 세 주교는 프랑스를 떠나 각자의 선교지로 향했다. 포르투갈이 비파드로아도(Padroado) 선교사들을 배에 태우는 것을 거부했고, 네덜란드와 영국이 가톨릭 선교사들을 태우는 것을 거부했기 때문에 이들은 페르시아와 인도를 육로로 통과해야 했다.[6] 랑베르는 1660년 11월 26일 마르세이유를 떠나 18개월 후 시암의 머귀에 도착했고, 팔뤼는 24개월간의 육로 여행 후 시암의 수도 아유타야에서 랑베르와 합류했다. 코톨렌디는 1662년 8월 6일 인도에 도착하자마자 사망했다.[6] 이로써 시암은 파리 외방전교회가 처음으로 복음화를 시작한 나라가 되었으며, 몇 년 후 코친차이나, 톤킨 및 중국 일부 지역으로 선교가 이어졌다.[6]

외방전교회 신학교(Séminaire des Missions Étrangères)는 1663년 3월에 설립되었다. 1638년 바빌론(현재 이라크) 주교로 임명된 장 뒤발(Jean Duval, 성 테레사의 베르나르라는 이름으로 서품받음)은 1644년에 자신이 뤼 뒤 바크(Rue du Bac) 128번지에 설립한 페르시아 선교를 위한 신학교 건물을 기증하였다.[23] 1664년 3월 10일, 뱅상 드 뫼르가 신학교 초대 원장으로 임명되었고, 1664년 6월 11일 공식적으로 신학교 책임자가 되었다.

이 신학교는 성체회의 활동과 사도좌 대리들이 임명한 사제들을 통해 회원을 모집하고 재산을 관리하기 위해 설립되었다. 젊은 사제들을 선교 활동에 적합하도록 교육하고 자선으로 모은 헌금을 주교들에게 전달하는 역할을 맡은 이 신학교는 파리 뤼 뒤 바크에 위치해 있으며, 현재도 그곳에 있다.

초기부터 외방전교회 신학교로 알려진 이 신학교는 1663년 알렉산데르 7세 교황의 승인과 프랑스 정부 및 루이 14세의 법적 인정을 받았다. 1691년 예배당이 설립되었고, 1732년 새롭고 더 큰 건물이 완공되었다.[23] 19세기에는 신학교 회원 수가 늘어남에 따라 1732년 건물에 수직으로 또 다른 건물이 추가되었다.

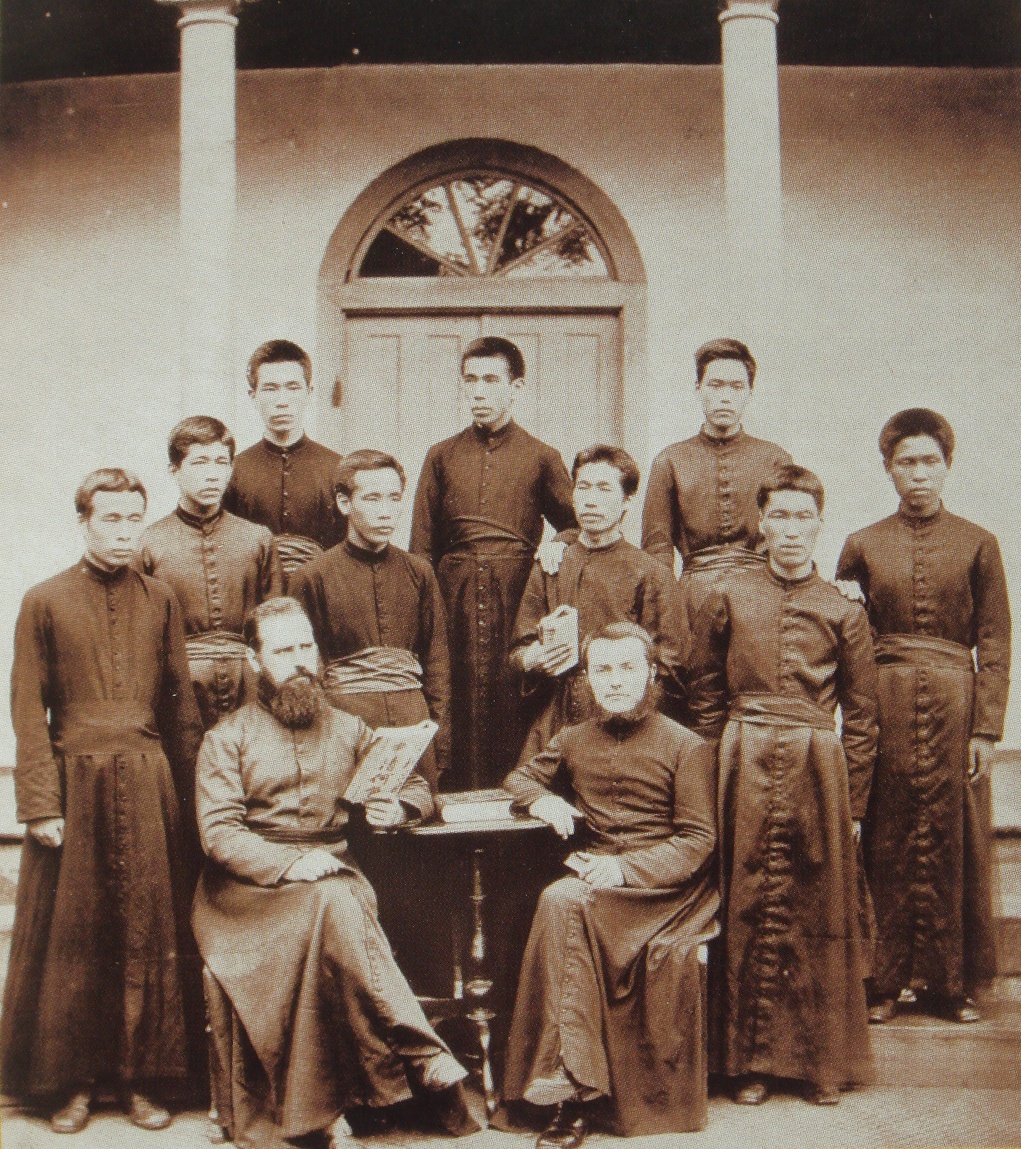

이 시기의 주요 사건은 교황청의 규칙 원칙의 기초가 담긴 「사도적 제도」(Institutions apostoliques)의 출판, 아유타야( 샴)[29]에 있는 일반 신학교(현재 말레이시아 페낭에 있는 총신학교의 기원이 되는 성 요셉 신학교)[30]의 설립, 4만 명 이상의 그리스도인이 세례를 받은 톤킨, 코친차이나, 캄보디아, 샴의 복음 전파, "십자가의 연인들"로 알려진 베트남 수녀회의 설립, 교리교사들의 규칙 제정, 그리고 30명의 토착 사제 서품 등이다. 1660년부터 1700년 사이에 약 100명의 선교사가 아시아로 파송되었다.[4]

3. 주요 활동 및 원칙

파리 외방전교회는 현지 관습에 적응하고, 토착 사제단을 설립하며, 로마와 긴밀한 연락을 유지하는 것을 주요 원칙으로 삼았다.[6]

1659년 선교부(전파성성(Sacred Congregation for the Propagation of the Faith))는 선교사들에게 다음과 같은 지시를 내렸다.

복음을 전파해야 할 국가들의 관습을 존중하는 것이 가장 중요하다는 지시도 내려졌는데, 이는 그 이후로도 선교의 주요 원칙이 되었다.

3. 1. 주요 활동

이 시기 파리 외방전교회의 주요 활동은 다음과 같다.- 교황청 규칙 원칙의 기초가 담긴 「사도적 제도」(Institutions apostoliques) 출판

- 아유타야(현재 말레이시아 페낭 총신학교의 기원)에 성 요셉 신학교 설립[30]

- 톤킨, 코친차이나, 캄보디아, 샴에서 4만 명 이상에게 세례를 베풀며 복음 전파

- 십자가의 연인들 수녀회 (베트남 수녀회) 설립

- 교리교사 규칙 제정

- 30명의 토착 사제 서품

- 1660년부터 1700년 사이에 약 100명의 선교사 아시아 파송[4]

파리 외방전교회는 아유타야에 기지를 설립하며 시암에서 활동을 시작했다. 시암은 종교적 관용이 높아 가톨릭 신부들이 안전하게 기지를 설립할 수 있었던 동남아시아 유일 국가였다.[32] 나라이 왕의 동의로 생 조제프 신학교가 설립되어 동남아시아 반도 전역에서 사제 후보생을 교육했다. 대성당도 건설되었으며, 이 신학교는 1766년 버마의 시암 정복까지 1세기 동안 운영되었다.[31]

선교 활동은 정치적 영향도 미쳤다. 인도차이나, 동인도 제도, 프랑스 간 무역이 활발해졌고, 사절단 파견과 조약 체결이 이루어졌다. 1681년 자크 샤를 드 브리사시에르가 기관장으로 선출되었다. 1681년 또는 1682년, 시암 왕 나라이는 프랑스 의료 선교사 르네 샤르보노 형제를 푸껫 주지사로 임명하여 네덜란드와 영국 영향력을 줄이려 했다. 샤르보노는 1685년까지 주지사직을 수행했다.[33] 1687년 프랑스 원정대는 방콕, 머귀, 존셀랑을 점령했으나, 1688년 시암 혁명으로 실패했다. 루이 라노는 이 사건에 연루되어[6] 2년간 투옥되었다가 활동을 재개했다.

1702년, 아르튀 드 리옹은 아르카디오 황을 프랑스에 최초의 중국인 남성 중 한 명으로 데려와 프랑스 내 중국어 연구의 기초를 마련했다.

18세기 후반, 파리 외방전교회는 예수회가 탄압받기 전 인도 선교 임무를 맡았다. 많은 예수회 신부들이 아시아에 남았고, 특히 쓰촨( 쓰촨성의 가톨릭 참조)에서 François Pottier|포티에프랑스어 주교와 뒤프레스 주교, 그리고 코친차이나에서 선교 활동이 활발해졌다.

19세기 중반, 프랑스가 아시아 영향력 확대를 시도하면서 일본의 기리시탄 금교 이후 2세기 동안 쇄국 정책을 유지하던 일본과 접촉이 이루어졌다. 1842년 영국이 남경 조약에 서명한 후, 프랑스와 미국은 동양 진출을 시도했다.

최초 접촉은 1609년부터 일본 사쓰마 봉건 영주령 속국이었던 류큐 왕국(현 오키나와)과 이루어졌다. 1844년 프랑스 해군 탐험대는 ''알크메네''호를 타고 오키나와를 방문했다. 무역은 거부되었지만, 파리 외방전교회 포르카드 신부는 중국 통역관과 함께 남았다. 포르카드 신부는 토마리 시 아미쿠 사원에서 엄격한 감시를 받으며 일본어를 배웠다. 1846년 프랑스 함선 ''사빈''호 등이 도착하여 교황 그레고리오 16세가 포르카드를 사모스의 주교이자 일본 대목구장으로 임명했다는 소식을 전했다.[51] 샤를 리골 드 제누이는 영국 팽창주의로부터 왕국 보호를 제안했으나, 두 명의 선교사만 남게 되었다.

포르카드 신부는 일본 통역관으로 활용되었고, 레튀르드 신부는 토마리에 남았다. 1846년 나가사키에 도착한 세실 제독은 협상에 실패하고 상륙이 거부되었으며, 포르카드 주교는 일본 본토에 발을 들이지 못했다.[52] 1847년 나하 류큐 법정은 프랑스 선교사 존재에 불만을 제기했고, 선교사들은 1848년 추방되었다.

이후 프랑스는 7년간 오키나와와 접촉하지 않다가, 페리 제독이 일본과 조약을 체결했다는 소식을 듣고 사절단을 파견했다. 1855년 11월 24일 협약이 체결되었다.

막말 시대 프랑스와 일본 간 접촉이 발전하면서(최초의 프랑스 일본 군사 원정 등 군사적 측면 포함), 일본은 1866년부터 1876년까지 독립된 대목구로 형성되었다. 이 대목구는 파리 외방전교회 베르나르 쁘띠장(1866~1884)이 관리했다.[53]

3. 2. 주요 원칙

파리 외방전교회는 현지 관습에 적응하고, 토착 사제단을 설립하며, 로마와 긴밀한 연락을 유지하는 것을 주요 원칙으로 삼았다.[6] 1659년, 선교부(전파성성)는 다음과 같은 지시를 내렸다.복음을 전파해야 할 국가들의 관습을 존중하는 것이 가장 중요하다는 지시도 내려졌는데, 이는 그 이후로도 선교의 주요 원칙이 되었다.

4. 한국 천주교회와의 관계

19세기 중반, 최초의 서구 가톨릭 선교사들이 조선에 들어오기 시작했다. 이들은 만주와의 국경 또는 황해를 통해 은밀히 입국했다. 파리 외방전교회 소속 프랑스 선교사들은 1840년대에 조선에 도착하여, 이미 독자적으로 가톨릭을 받아들였지만 사제 서품을 받은 성직자가 필요했던 조선 신자들에게 전교했다.

1836년 4월 26일, 파리 외방전교회 소속인 로랑 조제프 마리 앙베르가 조선의 사도좌대리 겸 명목 주교 캅사 주교로 임명되었다. 1837년 5월 14일, 그는 캅사의 명목 주교로 서품을 받고 같은 해 만주를 통해 조선으로 몰래 들어왔다.

조선에서는 기해박해(1839년), 병오박해(1846년), 병인박해(1866년) 등 여러 차례 박해가 있었다. 1839년 기해박해 때 앙베르 주교, 피에르 모방 신부, 자크 샤스탕 신부가 새남터에서 순교했다.[58] 1866년 병인박해 때는 시몽 프랑수아 베르뇌 주교를 비롯한 많은 선교사들과 신자들이 순교했다. 이러한 박해는 선교 보호령 교리에 따라 프랑스의 아시아 군사 개입의 구실이 되기도 했으며,[7] 1866년 병인양요의 원인이 되기도 했다.

1886년 한불조약으로 종교의 자유가 허용되면서 파리 외방전교회는 조선에서의 활동을 확대할 수 있었다.

4. 1. 조선 선교

1831년 파리 외방전교회는 바르텔르미 브뤼기에르 주교를 조선에 선교사로 파견하였으나, 브뤼기에르 주교는 1835년 만주에서 병으로 별세하였다. 이후 1836년과 1837년에 피에르 모방 신부, 앵베르 주교, 샤스탕 신부가 조선에 입국했다. 모방 신부는 1836년 김대건, 최양업, 최방제를 마카오의 신학교에 보내 신학 공부를 하게 하였으나, 최방제는 1837년 병으로 별세하였다.1839년 기해박해 때 앵베르 주교, 모방 신부, 샤스탕 신부는 새남터에서 순교하였다.[58] 1846년 병오박해, 1866년 병인박해 등 박해 속에서도 선교사들은 순교하거나 중국으로 피신하면서도 선교 활동을 이어갔다.

1886년 한불조약으로 종교의 자유가 허용되면서 파리 외방전교회는 조선에서의 활동을 확대할 수 있었다.

4. 2. 한국인 성직자 양성

1831년 천주교 조선교구가 설립되면서 파리 외방전교회는 바르텔르미 브뤼기에르 주교를 조선 선교사로 파송하였다. 그러나 브뤼기에르 주교는 1835년 만주에서 병으로 별세하였고, 1836년과 1837년에는 피에르 모방 신부, 앵베르(Imbert) 주교, 샤스탕(Chastan) 신부가 조선에 입국했다. 이들 중 모방 신부는 1836년 김대건(金大建), 최양업(崔良業), 최방제(崔方濟)를 마카오의 신학교에 보내 신학을 공부하게 하였다.[1] 1837년 [http://cha7137.cafe24.com/sub/02_02.html 마카오의 신학교]에 도착한 이들 세 명의 신학생 중 최방제는 1837년 11월 위열병으로 별세하였고, 김대건과 최양업은 천주교 신부가 되어 조선 교회를 위해 일하였다.[1]4. 3. 박해와 순교

파리 외방전교회는 1659년 팔뤼 주교와 모트 주교를 시암에 선교사로 파견하였다. 1664년에는 파리 외방전교회 신학교를 설립하여 선교사들을 양성하였다. 1831년 천주교 조선교구가 설립되면서 바르텔르미 브뤼기에르 주교가 조선에 파견되었으나, 1835년 만주에서 병으로 별세하였다. 이후 피에르 모방 신부, 앵베르(Imbert) 주교, 샤스탕(Chastan) 신부가 1836년과 1837년에 조선에 입국하였다.기해박해(1838년), 병오박해(1846년), 병인박해(1866년)를 거치면서 선교사들이 순교하거나 중국으로 피신하는 수난을 겪기도 하였다. 그러나 1886년 한불조약을 통해 종교의 자유를 얻게 되었다.

19세기 파리 외방전교회의 급속한 성장의 원인 중 하나는 잦은 박해였다. 19세기 초까지 15명의 선교사가 순교하였고, 이후에는 그 수가 훨씬 많아졌다. 약 200명의 외방전교회 선교사들이 순교하였으며, 그중 23명이 시복되었고, 20명이 시성되었다.[36] 2000년에는 3명이 추가로 시성되었다. 샤토브리앙과 같은 작가들은 ''그리스도교의 천재''와 같은 저서를 통해 프랑스 혁명 이후 가톨릭의 정신 회복에 기여했다.[37]

19세기 현지에서의 선교사 박해는 선교 보호령 교리에 따라 프랑스의 아시아 군사 개입의 구실이 되기도 했다.[7] 이러한 박해는 유럽에 알려져 많은 젊은이들에게 순교나 복음 전파에 대한 열망을 불러일으켰고, 프랑스와 영국을 포함한 유럽 국가들이 인도차이나와 중국에 개입하는 데 영향을 주었다.[7] 1866년 프랑스의 한국 원정의 계기가 된 것도 시몽 프랑수아 베르뇌 주교를 비롯한 선교사들의 참수 사건이었다.

4. 3. 1. 1839년 박해

1831년 천주교 조선교구가 설립된 후, 바르텔르미 브뤼기에르 주교가 조선 선교사로 파송되었으나 1835년 만주에서 병으로 별세하였다. 1836년과 1837년에는 피에르 모방 신부, 앵베르(Imbert) 주교, 샤스탕(Chastan) 신부가 조선에 입국했다.[36] 모방 신부는 1836년에 김대건, 최양업, 최방제를 마카오의 신학교에 보내 신학을 공부하게 하였다. 1837년 마카오의 신학교에 도착한 세 명의 신학생 중 최방제는 위열병으로 별세하였고, 김대건과 최양업은 천주교 신부가 되어 조선 교회를 위해 일하였다.19세기 중반, 파리 외방전교회 소속 프랑스 선교사들은 만주와의 국경 또는 황해를 통해 은밀히 조선에 들어와, 독자적으로 가톨릭을 받아들였지만 사제 서품을 받은 성직자가 필요했던 조선 신자들에게 전교하였다.

1836년 4월 26일, 파리 외방전교회 소속인 로랑 조제프 마리 앙베르(Laurent-Joseph-Marius Imbert)가 조선의 사도좌대리 겸 명목 주교 캅사(Capsa) 주교로 임명되었다. 1837년 5월 14일, 캅사의 명목 주교로 서품을 받고 같은 해 만주를 통해 조선으로 몰래 들어왔다.[36] 1839년 8월 10일, 비밀리에 선교 활동을 하던 앙베르 주교는 배신을 당해 서울로 끌려가 고문을 받았다. 그는 동료 선교사인 피에르 필리베르 모방과 자크 오노레 샤스탕에게도 조선 당국에 자수할 것을 요청하는 편지를 썼다. 이들은 심문관 앞에서 사흘 동안 신자들의 이름과 소재를 밝히라는 질문을 받았으나, 고문에도 굴하지 않았다. 결국 1839년 9월 21일 새남터에서 참수당하고, 시신은 수일간 방치되었다가 노구산에 매장되었다.[36]

4. 3. 2. 1866년 박해

1831년 조선교구가 설정된 후, 1836년과 1837년에 파리 외방전교회 소속 선교사들이 조선에 입국했다. 기해박해(1839년), 병오박해(1846년)에 이어 1866년 병인박해가 일어났다.

1856년 조선 천주교회 초대 교장으로 임명된 베르뇌 주교(시메옹-프랑수아 베르뇌)는 1859년 한국 신자 수가 거의 1만 7천 명에 달했다고 추산했다. 1864년 고종 즉위 후 흥선대원군이 집권하면서 상황이 바뀌었다. 당시 프랑스 파리 외방전교회 소속 사제 12명이 한국에서 전도 활동을 했고, 한국인 천주교인은 약 2만 3천 명으로 추산되었다.

1866년 1월, 러시아 함선이 통상 및 거주권을 요구하며 한국 동해안에 나타났다. 조정과 연결된 한국 천주교인들은 베르뇌 주교를 통해 프랑스와 한국의 동맹을 제안했다. 흥선대원군은 이 제안에 개방적인 듯 보였지만, 베르뇌 주교는 1866년 2월 체포되어 처형되었고, 다른 프랑스 천주교 사제들과 한국인 천주교인들에 대한 검거가 시작되었다.

한국 당국의 대대적인 검거로 프랑스 선교사 대부분이 체포, 처형되었다. 시메옹 베르뇌, 쥐스트 드 브르트니에르, 루이 보뇌, 피에르 앙리 도리에, 피에르 오메트르, 뤼크 마르탱 위앵 등 파리 외방전교회 소속 사제들과 안토니 다블뤼 주교는 1984년 5월 6일 요한 바오로 2세 교황에 의해 시성되었다. 약 1만 명으로 추산되는[47] 한국 천주교인들 또한 절두산 등에서 처형되었다.

생존자 중 한 명인 펠릭스 클레르 리델 신부는 1866년 7월 초 중국 톈진으로 탈출, 피에르-귀스타브 로제 제독에게 이 사실을 알렸다. 로제 제독은 징벌 원정을 결정했다.

1984년 5월 6일, 요한 바오로 2세는 파리 외방전교회 순교자 10명을 시성했다. 이들은 김대건 신부와 92명의 한국 평신도를 포함한 한국 순교자 103위에 포함된다.

4. 4. 종교의 자유 획득

1831년 천주교 조선교구가 설립되면서 바르텔르미 브뤼기에르 주교가 조선 선교사로 파송되었으나, 1835년 만주에서 병으로 별세하였다. 이후 피에르 모방 신부, 앵베르(Imbert) 주교, 샤스탕(Chastan) 신부가 1836년과 1837년에 입국했다. 모방 신부는 1836년 김대건, 최양업, 최방제를 마카오 신학교에 보내 신학 공부를 하게 하였으나, 최방제는 1837년 병으로 별세하였다. 김대건과 최양업은 신부가 되어 조선 교회를 위해 일하였다. 기해박해(1838년), 병오박해(1846년), 병인박해(1866년) 등 박해로 선교사들이 순교하거나 중국으로 피신하는 수난을 겪었으나, 1886년 한불조약으로 종교의 자유를 허용받았다.[36]4. 5. 현대의 활동

파리 외방전교회는 1831년 천주교 조선교구가 설립되면서 바르텔르미 브뤼기에르 주교를 조선 선교사로 파송하였다. 하지만, 브뤼기에르 주교는 1835년 만주에서 병으로 별세하였고, 피에르 모방 신부, 앵베르(Imbert) 주교, 샤스탕(Chastan) 신부가 1836년과 1837년에 입국했다. 이들 중 모방 신부는 1836년에 김대건(金大建), 최양업(崔良業), 최방제(崔方濟)를 마카오의 신학교에 보내 신학 공부를 하게 하였다. 1837년 마카오의 신학교에 도착한 이들 신학생 세 명 중 최방제는 병(위열병, 1837년 11월)으로 별세하였고, 김대건과 최양업은 천주교 신부가 되어 조선 교회를 위하여 일하였다. 기해박해(1838년), 병오박해(1846년), 병인박해(1866년) 때 선교사들이 순교하거나 중국으로 도피하는 수난을 겪었으나, 1886년 한불조약으로 종교의 자유를 허용받았다. 한국 전쟁 때에도 개신교와 성공회처럼 순교자들을 내었다. 한국인 성직자 양성, 학교 설립 등의 업적을 남겼으며, 한국 본부는 서울 서대문구 충정로 2가에 있다.5. 비판과 한계

파리 외방전교회는 17세기부터 19세기까지 동남아시아와 동아시아에서 선교 활동을 하면서 해당 지역의 정치, 사회, 문화에 큰 영향을 미쳤고, 이 과정에서 제국주의 국가인 프랑스의 이익과 밀접하게 연결되기도 했다.

1831년 천주교 조선교구가 설립되자 파리 외방전교회는 바르텔르미 브뤼기에르 주교를 조선 선교사로 파견하였다. 기해박해, 병오박해, 병인박해 당시, 선교사들이 순교하거나 청나라 등으로 도피하기도 하였다.

1836년 로랑조제프마리앙베르(Laurent-Joseph-Marius Imbert)가 조선의 사도좌대리 겸 명목 주교 캅사(Capsa) 주교로 임명되었다. 1839년 비밀리에 선교 활동을 하던 앙베르 주교는 배신을 당해 서울로 압송되었고, 외국 선교사들의 소재를 밝히라는 고문을 받다 새남터에서 참수당했다.

1856년 조선 천주교회의 초대 교장으로 임명된 베르뇌 주교(시메옹-프랑수아 베르뇌)는 1859년 조선 신자 수가 1만 7천 명에 달했다고 추산했다. 1864년 고종 즉위 후 흥선대원군이 실권을 장악하면서 상황이 급변했다. 당시 프랑스 파리 외방전교회 소속 사제 12명이 조선에서 거주하며 전도 활동을 했고, 조선인 천주교인은 약 2만 3천 명으로 추산되었다.

1866년 러시아 함선이 조선 동해안에 나타나 통상 및 거주권을 요구하자, 조정과 연결된 조선 천주교인들은 러시아를 견제하기 위해 프랑스와 조선의 동맹을 제안했으며, 베르뇌 주교를 통해 협상될 수 있다고 보았다. 흥선대원군은 이 제안에 개방적인 듯 보였지만, 이것이 조선 천주교회의 수장을 공개적으로 드러내기 위한 계략이었는지는 불확실하다. 베르뇌 주교는 수도로 소환되었지만, 1866년 2월 도착 즉시 체포되어 처형되었다. 이후 다른 프랑스 천주교 사제들과 조선인 천주교인들에 대한 검거가 시작되었다.

조선 당국의 대대적인 검거로 프랑스 선교사 중 세 명을 제외한 모든 선교사가 체포되어 처형되었다. 시메옹 베르뇌, 앙투안 다블뤼, 쥐스트 드 브르트니에르, 루이 보뇌, 피에르 앙리 도리에, 피에르 오메트르, 뤼크 마르탱 위앵 등 파리 외방전교회 소속 사제들이 1984년 5월 6일 요한 바오로 2세 교황에 의해 시성되었다. 약 1만 명으로 추산되는[47] 조선 천주교인들 또한 절두산에서 처형되었다. 1866년 펠릭스 클레르 리델 신부는 중국 톈진으로 탈출, 프랑스 극동 함대 사령관 피에르-귀스타브 로제 제독에게 이 사실을 알렸다. 로제 제독은 1866년 프랑스의 한국 원정이라는 징벌 원정을 시작하기로 결정했다.

5. 1. 제국주의와의 연관성

파리 외방전교회는 17세기부터 19세기까지 동남아시아와 동아시아에서 선교 활동을 펼치면서, 해당 지역의 정치, 사회, 문화에 큰 영향을 미쳤다. 이 과정에서 제국주의 국가인 프랑스의 이익과 밀접하게 연결되기도 했다.1686년 코사 판(Kosa Pan)이 이끈 루이 14세에 대한 시암 사절단 파견은 파리 외방전교회의 선교 활동의 결과였다.

시암에서는 아유타야에 기지를 설립하고 생 조제프 신학교를 통해 아시아 사제 후보생을 교육했다. 나라이 왕의 지원을 받아 푸껫 주지사를 임명하고, 방콕, 머귀, 존셀랑을 점령하는 등 정치적 영향력을 확대했다. 그러나 1688년 시암 혁명으로 인해 선교 활동에 어려움을 겪기도 했다.[6]

1702년 파리 외방전교회 선교사 아르튀 드 리옹은 아르카디오 황을 프랑스에 최초의 중국인 남성 중 한 명으로 데려왔고, 그는 프랑스에서 중국어 연구의 기초를 마련하는 역할을 했다.

18세기 후반, 파리 외방전교회는 인도에서 예수회가 탄압받기 전에 소유했던 선교 임무를 맡았다. 많은 예수회 신부들이 아시아에 남았고, 특히 쓰촨성( 쓰촨성의 가톨릭 참조)과 코친차이나에서 선교 활동은 새로운 국면을 맞이했다.

중국에서는 오귀스트 샤프들랭(Auguste Chapdelaine) 신부의 순교 사건이 제2차 아편전쟁에서 프랑스 군사 개입의 구실이 되기도 했다.[48][49][50]

2000년에는 루이 가브리엘 토랭 뒤프레스 주교, 오귀스트 샤프들랭, 장-피에르 넬 등 3명의 선교사가 중국 순교자들 중 일부로 시성되었다.

일본에서는 19세기 중반부터 류큐 왕국(현대 오키나와)과의 접촉을 시작으로 선교 활동을 재개했다. 베르나르 쁘띠장 신부가 1866년부터 1876년까지 일본 대목구를 관리했다.[53]

5. 1. 1. 베트남

코친차이나에서 피냐우 드 베항은 왕위 계승자를 자처한 응우옌 푹 아인을 위해 프랑스와 조약(1787년 베르사유 조약)을 체결하는 데 외교적 역할을 수행했다. 피냐우 드 베항은 응우옌 푹 아인이 여러 프랑스 군인과 장교들의 지원을 얻고, 그의 군대를 현대화하며, 궁극적으로 타이선을 물리치는 데 도움을 주었다.[38]

1825년, 자롱의 아들이자 계승자인 민망 황제는 백성을 타락시킨다는 이유로 베트남에서 외국 선교사들을 금지했다. 선교사들이 베트남에서 활동을 계속했고, 레 반 코이 봉기(1833~1835)와 같이 민망에 대한 무장 반란에 참여했기 때문에 이 금지는 크게 효과가 없었다. 그는 프랑스와 베트남 사제들(1833~1836)뿐만 아니라 가톨릭을 완전히 금지하여 프랑스 선교사들을 박해했다.[38] 여기에는 1835년 조제프 마르샹이나 1838년 피에르 보리의 순교가 포함된다. 이러한 사건들은 프랑스에서 젊은이들 사이에 개입하여 가톨릭 신앙을 보호하려는 열망을 불러일으켰다.

민망의 후계자인 티에우찌는 그의 전임자의 반가톨릭 정책을 옹호했다. 1843년 프랑스 외무장관 프랑수아 기조는 제독 장-바티스트 세실과 샤르네르 선장의 지휘 아래 함대를 베트남에 파병했다.[39] 이 행동은 또한 1842년 중국에서의 영국의 성공과 관련이 있었고, 프랑스는 남쪽에서 중국과 무역을 할 수 있기를 바랐다. 명분은 중국에서 영국의 노력을 지원하고 베트남에서 프랑스 선교사들의 박해에 맞서 싸우는 것이었다.[40]

1847년, 세실은 라피에르 선장의 지휘 아래 두 척의 군함(''글로아르''와 ''빅투리외즈'')을 베트남 다낭(투란)으로 보내 두 명의 투옥된 프랑스 선교사, 도미니크 르페브르 주교(불법적으로 베트남에 재입국하여 두 번째로 투옥됨)와 뒤클로의 석방과 베트남 가톨릭 신자들의 종교 자유를 얻으려 했다.[39][41] 협상이 결과 없이 계속되자 1847년 4월 15일, 프랑스 함대와 베트남 함선 사이에 다낭 포격이라는 싸움이 벌어져 그 결과 베트남 함선 3척이 침몰했다. 프랑스 함대는 떠났다.[41]

1851년 오귀스탱 쇠플러와 1852년 장 루이 보나르 등 다른 선교사들이 뜨득 황제 치하에서 순교하여 파리 외방 전교회가 프랑스 정부에 외교적 개입을 요청했다.[42] 1858년, 샤를 드 몽티니 외교관의 실패한 임무에 따라 나폴레옹 3세의 명령으로 샤를 리고 드 제누이가 베트남을 공격했다. 그의 명시된 임무는 그 나라에서 가톨릭 선교사들의 박해를 막고 신앙의 방해받지 않는 전파를 보장하는 것이었다.[43] 리고 드 제누이리는 14척의 프랑스 군함, 3,000명의 병력, 그리고 스페인이 제공한 300명의 필리핀군으로[44] 1858년 다낭 항구를 공격하여 상당한 피해를 입히고 도시를 점령했다. 몇 달 후, 리고는 보급품 문제와 많은 병사들의 질병으로 인해 떠나야 했다.[45] 남쪽으로 항해하며, 드 제누이리는 1859년 2월 18일 방어가 허술한 도시인 사이공을 점령했다. 이것은 프랑스의 코친차이나 정복의 시작이었다.

요한 바오로 2세는 1988년 6월 19일 117명의 베트남 순교자 중 일부로 파리 외방 전교회 순교자 10명을 시성했다. 여기에는 11명의 도미니코 수도회 사제, 37명의 베트남 사제, 그리고 59명의 베트남 평신도가 포함된다.

5. 1. 2. 조선

1659년 파리 외방전교회는 팔뤼(F. Pallu)와 모트(P.L. de la Motte) 주교를 시암에 선교사로 파견하였다. 1664년에는 파리 외방전교회의 신학교를 설립하여 선교사들을 양성하였다. 1831년 천주교 조선교구가 설립되자 파리 외방전교회는 바르텔르미 브뤼기에르 주교를 조선 선교사로 파견하였다. 기해박해, 병오박해, 병인박해 당시, 선교사들이 순교하거나 청나라 등으로 도피하기도 하였다.1831년 바르텔르미 브뤼기에르 주교가 조선 선교사로 파송되었으나, 1835년 만주에서 병으로 별세하였다. 이후 피에르 모방 신부, 앵베르(Imbert) 주교, 샤스탕(Chastan) 신부가 1836년과 1837년에 조선에 입국했다. 모방 신부는 1836년에 김대건(金大建), 최양업(崔良業), 최방제(崔方濟)를 마카오의 신학교에 보내 신학을 공부하게 하였다. 1837년 [http://cha7137.cafe24.com/sub/02_02.html 마카오의 신학교]에 도착한 이들 중 최방제는 병으로 사망했고, 김대건과 최양업은 신부가 되어 조선교회를 위해 일하였다. 1886년 한불조약으로 종교의 자유가 허용되기 전까지 기해박해(1838년), 병오박해(1846년), 병인박해(1866년) 등으로 선교사들이 순교하거나 중국으로 피신하는 등 수난을 겪었다.[7] 한국 전쟁 때에도 개신교와 성공회처럼 순교자들을 배출했다. 파리 외방전교회는 한국인 성직자 양성, 학교 설립 등의 업적을 남겼으며, 한국본부는 서울 서대문구 충정로 2가에 있다.

19세기 중반, 서구 가톨릭 선교사들이 처음으로 조선에 들어왔다. 이들은 만주 국경이나 황해를 통해 은밀히 입국했다. 파리 외방전교회 프랑스 선교사들은 1840년대에 조선에 도착하여, 독자적으로 가톨릭을 수용했지만 사제 서품을 받은 성직자가 필요했던 조선 신자들에게 전교했다.

1836년 4월 26일, 파리 외방전교회 소속 로랑조제프마리앙베르(Laurent-Joseph-Marius Imbert)가 조선의 사도좌대리 겸 명목 주교 캅사(Capsa) 주교로 임명되었다. 1837년 5월 14일, 캅사의 명목 주교로 서품을 받고 같은 해 만주를 통해 조선으로 잠입했다. 1839년 8월 10일, 비밀리에 선교 활동을 하던 앙베르 주교는 배신을 당해 서울로 압송되었고, 외국 선교사들의 소재를 밝히라는 고문을 받았다. 그는 동료 선교사인 피에르 필리베르 모방(Pierre-Philibert Maubant)과 자크 오노레 샤스탕(Jacques-Honoré Chastan)에게도 조선 당국에 자수할 것을 요청하는 편지를 썼다. 그들은 심문관 앞에서 사흘 동안 신자들의 이름과 소재를 밝히라는 질문을 받았으나 고문에도 굴하지 않았다. 결국 다른 감옥으로 옮겨져 1839년 9월 21일 새남터에서 참수당했다. 시신은 수일간 방치되었으나 노구산에 매장되었다.

1856년 조선 천주교회의 초대 교장으로 임명된 베르뇌 주교(시메옹-프랑수아 베르뇌)는 1859년 조선 신자 수가 1만 7천 명에 달했다고 추산했다. 초기 조선 조정은 이러한 유입을 묵인했으나, 1864년 고종 즉위 후 흥선대원군이 실권을 장악하면서 상황이 급변했다. 당시 프랑스 파리 외방전교회 소속 사제 12명이 조선에서 거주하며 전도 활동을 했고, 조선인 천주교인은 약 2만 3천 명으로 추산되었다.

1866년 1월, 러시아 함선이 조선 동해안에 나타나 통상 및 거주권을 요구했다. 조정과 연결된 조선 천주교인들은 이를 기회로 보고, 러시아를 견제하기 위해 프랑스와 조선의 동맹을 제안했으며, 이 동맹은 베르뇌 주교를 통해 협상될 수 있다고 제안했다. 흥선대원군은 이 제안에 개방적인 듯 보였지만, 이것이 조선 천주교회의 수장을 공개적으로 드러내기 위한 계략이었는지는 불확실하다. 베르뇌 주교는 수도로 소환되었지만, 1866년 2월 도착 즉시 체포되어 처형되었다. 이후 다른 프랑스 천주교 사제들과 조선인 천주교인들에 대한 검거가 시작되었다.

조선 당국의 대대적인 검거로 프랑스 선교사 중 세 명을 제외한 모든 선교사가 체포되어 처형되었다. 이들 중에는 시메옹 베르뇌, 앙투안 다블뤼, 쥐스트 드 브르트니에르, 루이 보뇌, 피에르 앙리 도리에, 피에르 오메트르, 뤼크 마르탱 위앵 등 파리 외방전교회 소속 사제들이 있었으며, 이들은 모두 1984년 5월 6일 요한 바오로 2세 교황에 의해 시성되었다. 무수히 많은 조선 천주교인들 또한 목숨을 잃었으며(약 1만 명으로 추산됨),[47] 많은 이들이 한강변 서울 절두산에서 처형되었다. 1866년 6월 말, 세 명의 생존자 중 한 명인 펠릭스 클레르 리델 신부는 어선을 통해 탈출하여 1866년 7월 초 중국 톈진에 도착했다. 마침 톈진에는 프랑스 극동 함대 사령관인 피에르-귀스타브 로제 제독이 있었다. 로제 제독은 학살과 프랑스의 명예를 훼손한 사실을 듣고 1866년 프랑스의 한국 원정이라는 징벌 원정을 시작하기로 결정했다.

1984년 5월 6일, 파리 외방전교회 순교자 10명이 요한 바오로 2세에 의해 시성되었다. 이들은 한국 순교자 103위에 포함되며, 한국 최초의 사제인 김대건 안드레아와 92명의 한국 평신도도 포함된다.

- 로랑 앙베르 주교 (1839년 9월 21일)

- 피에르 모방 (1839년 9월 21일)

- 자크 샤스탕 (1839년 9월 21일)

- 시메옹 베르뇌 주교 (1866년 3월 8일)

- 쥐스트 드 브르트니에르 (1866년 3월 8일)

- 루이 보뇌 (1866년 3월 8일)

- 피에르-앙리 도리에 (1866년 3월 8일)

- 앙투안 다블뤼 주교 (1866년 3월 30일)

- 피에르 오메트르 (1866년 3월 30일)

- 마르탱-뤼크 위앵 (1866년 3월 30일)

6. 현대의 활동 및 의의

파리 외방전교회는 1911년에서 1931년 사이 한국에서 가톨릭 신앙을 전파하고 사회 발전에 기여하는 등 다양한 활동을 펼쳤다.

6. 1. 의의

파리 외방전교회는 1911년에서 1931년 사이 한국에서 가톨릭 신자 수, 교회 수, 성직자 수, 교육 시설, 의료 시설 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 성장을 이루었다.[1][2]

참조

[1]

웹사이트

Paris Foreign Missions Society (M.E.P.)

http://www.gcatholic[...]

GCatholic.org

[2]

웹사이트

Paris Foreign Missions Society (M.E.P.)

http://www.gcatholic[...]

[3]

웹사이트

Paris Foreign Missions Society (M.E.P.)

http://www.gcatholic[...]

[4]

서적

Asia in the Making of Europe

https://books.google[...]

[5]

서적

Missions

[6]

서적

Missions

[7]

서적

Missions

[8]

서적

Mantienne

[9]

서적

Les Missions étrangères

[10]

서적

Les Missions Etrangères

[11]

서적

Mantienne

[12]

서적

Asia in the Making of Europe

https://books.google[...]

[13]

서적

Mantienne

[14]

서적

Missions

[15]

서적

Mantienne

[16]

서적

Asia in the Making of Europe

https://books.google[...]

[17]

서적

Viet Nam

https://books.google[...]

[18]

서적

An Empire Divided

https://books.google[...]

[19]

서적

Asia in the Making of Europe

https://books.google[...]

[20]

서적

Les Missions Etrangeres

[21]

서적

Institutional Culture in Early Modern Society

https://books.google[...]

[22]

서적

A Bibliography of Canadian Imprints, 1751–1800

https://books.google[...]

[23]

서적

Mantienne

[24]

서적

Gods, Heroes, and Ancestors: An Interreligious Encounter in Eighteenth-Century Vietnam

Oxford University Press

null

[25]

서적

Mantienne

[26]

서적

Asia in the Making of Europe

https://books.google[...]

[27]

서적

Les Missions Etrangères

[28]

서적

Missions

[29]

서적

The Cambridge History of Southeast Asia

https://books.google[...]

[30]

서적

Asia in the Making of Europe

https://books.google[...]

[31]

서적

Les Missions Etrangeres

[32]

서적

Les Missions Etrangeres

[33]

서적

New Terrains in Southeast Asian History

https://books.google[...]

[34]

서적

Les Missions Etrangeres

[35]

서적

Les Missions Etrangeres

[36]

웹사이트

Website of the College General

http://www.rc.net/ma[...]

[37]

서적

Les Missions Etrangeres

[38]

서적

Dragon Ascending

https://books.google[...]

[39]

서적

https://books.google[...]

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

Les Missions Etrangeres

[43]

서적

https://books.google[...]

[44]

서적

A History of Vietnam

https://books.google[...]

[45]

서적

[46]

웹사이트

http://www.sspxasia.[...]

[47]

웹사이트

Source

http://www.net4war.c[...]

[48]

서적

Religion Under Socialism in China

https://books.google[...]

[49]

서적

Taiwan in Modern Times

[50]

서적

A History of Christian Missions in China

https://books.google[...]

[51]

간행물

The Dublin Review

https://books.google[...]

[52]

서적

Religion in Japan: Arrows to Heaven and Earth

Cambridge University Press

[53]

웹사이트

Society of Foreign Missions of Paris

[54]

웹사이트

Restoration of Béthanie: now the home of Emmanuel Church - Pokfulam, Hong Kong

http://www.emmanuel.[...]

[55]

서적

Béthanie and Nazareth: French Secrets from a British Colony

Hong Kong Academy for Performing Arts

2006-12-15

[56]

웹사이트

The history of Nazareth which was previously known as Douglas Castle and is now University Hall

http://www.uhall.com[...]

2011-10-21

[57]

웹사이트

Chateaubriand Mémoires d'Outre-Tombe Book XLII: Chapter 18

http://tkline.pgcc.n[...]

[58]

문서

アジアで行われる出来事が福音に新たな道を開くことを予想し、日本と琉球列島を教皇代理所管地域に昇格させた。

[59]

문서

日仏条約第4条にならえば、教会、礼拝堂、墓地等の構造物の設営。

[60]

웹사이트

山手教会の歴史

https://catholicyama[...]

[61]

문서

ピエール・ムニクウによる派遣。ムニクウは、当時日本にいなかったジラールのかわりに教区の指揮をとっていた。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com