한국 전통 악기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

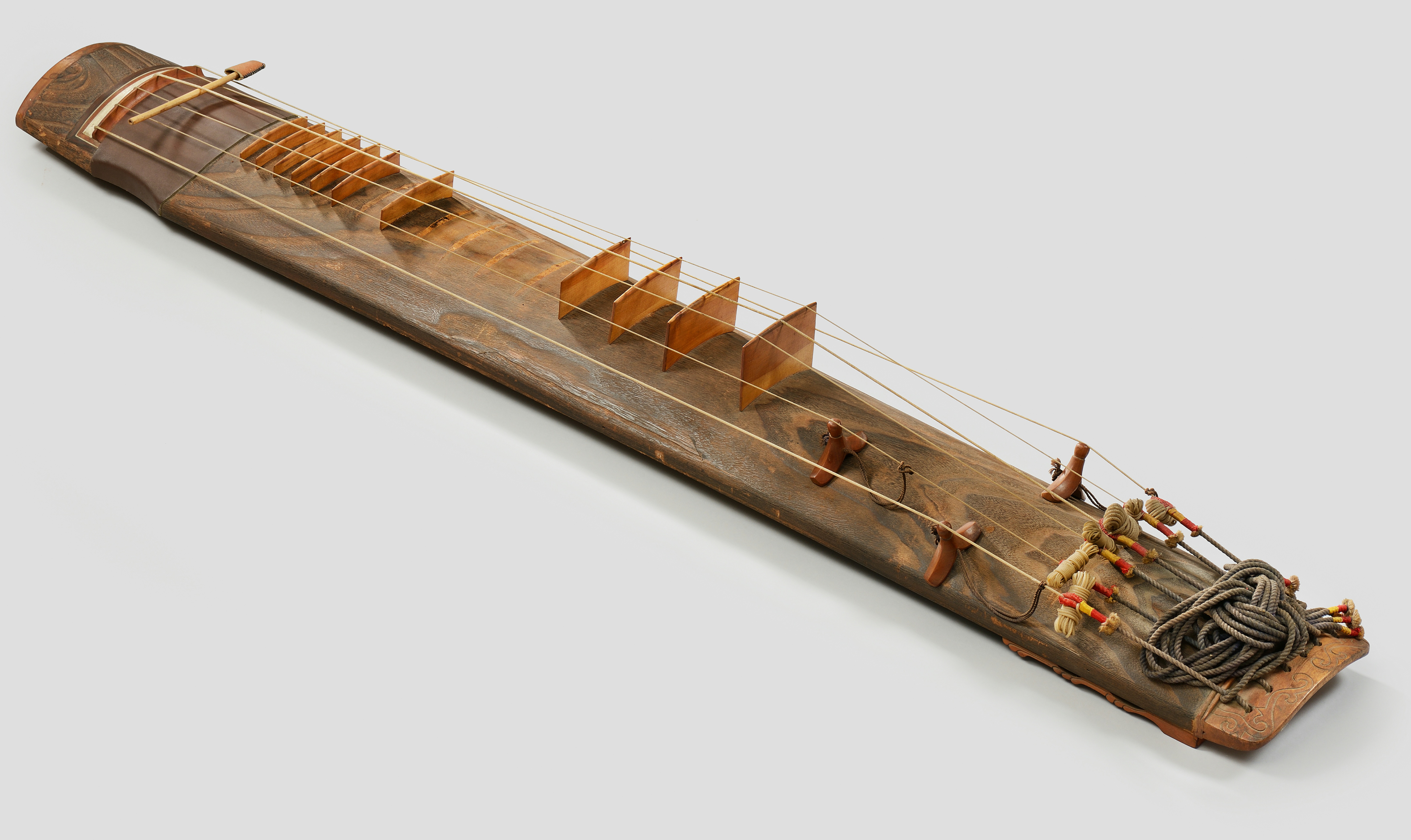

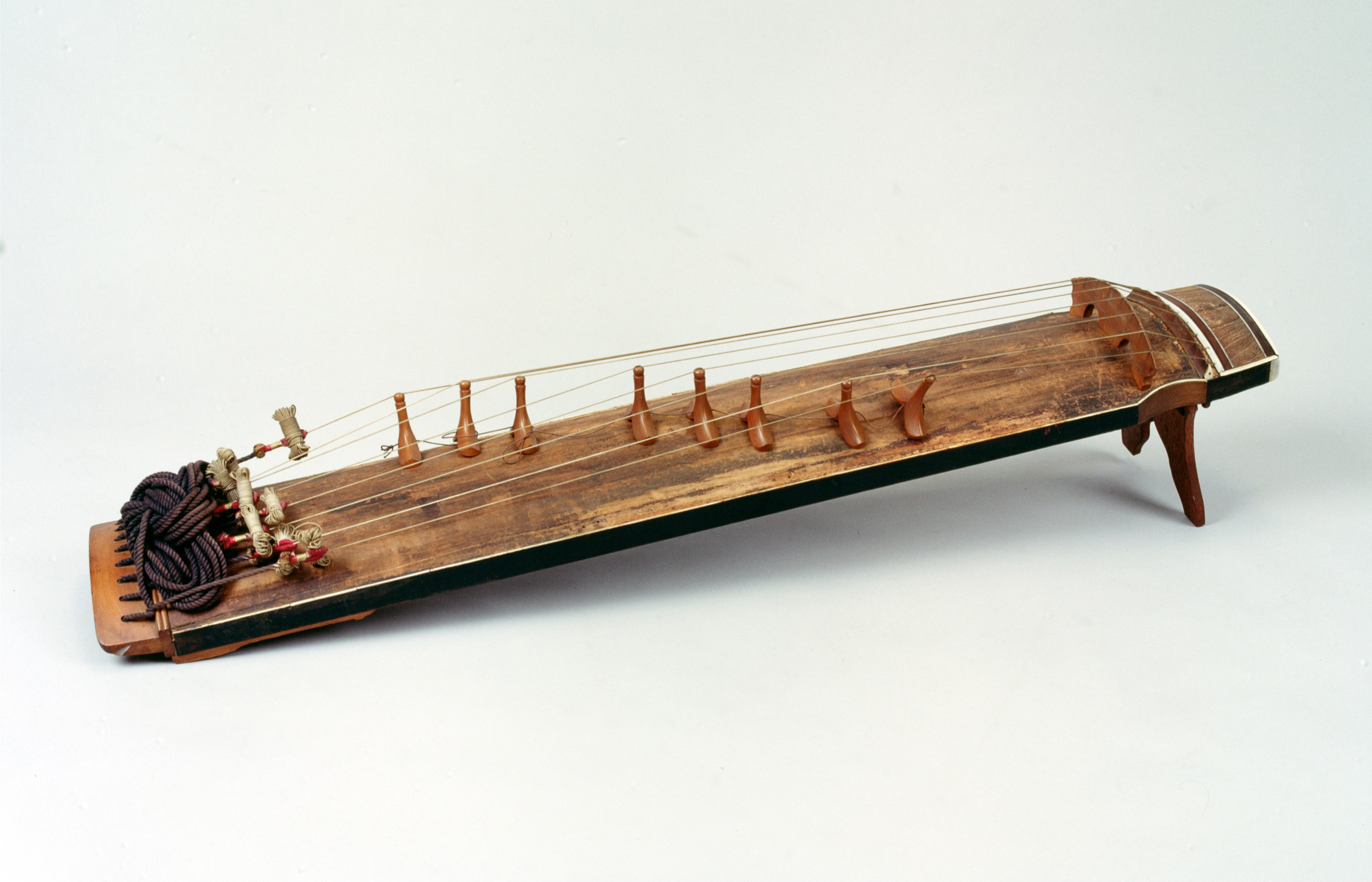

한국 전통 악기는 삼국 시대 이전부터 사용된 한국 고유의 악기들을 총칭한다. 역사는 고려 시대를 거쳐 조선 시대에 이르러 궁중 음악과 민속 음악의 발달과 함께 악기 제작 기술이 크게 발전했다. 한국 전통 악기는 유래에 따라 향악기, 당악기, 아악기로 분류되며, 재료 및 연주법에 따라서도 현악기, 관악기, 타악기로 나뉜다. 또한 독주, 병주, 세악, 대풍류, 삼현육각, 줄풍류, 방중악, 합악 등 다양한 편성으로 연주된다. 전통 악기 제작 기술을 보유한 장인을 악기장이라고 부르며, 조선민주주의인민공화국에서는 악기 개량 사업을 통해 음역이 다양한 악기를 제작하여 사용하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 서울특별시의 문화유산 - 서울특별시의 기념물

서울특별시의 기념물은 서울특별시장이지정한 서울 내 유형 문화재로, 서울의 역사, 예술, 학술 및 경관적 가치를 지닌 잠실 뽕나무, 화양동 느티나무, 낙성대, 세검정 터, 손기정 월계관 기념수 등을 포함하며 지정 및 해제 과정을 거쳐 현재까지 보존되고 있다. - 서울특별시의 문화유산 - 종친부

조선시대 종친부는 왕실 사무를 관장하며 고려 시대 제군부에 기원을 두고 세종 때 확립되어 왕실 어보와 영정 보관, 종친의 관혼상제 등을 총괄하다 종정사, 종정원을 거쳐 종부사로 개칭 후 폐지되었으며, 경복궁 건춘문 맞은편에 위치했고 핵심 건물은 국립현대미술관 서울관에 있다. - 한국의 전통 음악 - 아리랑

아리랑은 19세기 이후 등장한 한국의 민요로, 슬픔과 희망을 담은 멜로디가 특징이며, 다양한 종류와 어원 해석이 존재하고, 일제강점기 저항의 노래, 남북 분단 이후 통일 염원의 노래로 불렸으며, 유네스코 무형유산으로 등재되어 대중문화에 널리 활용된다. - 한국의 전통 음악 - 심청가

《심청가》는 심청의 효심을 중심으로 비극적 내용을 담아 심청의 탄생부터 아버지와의 재회까지를 다루며, 불행을 극복하고 행복을 추구하는 한국인의 정서를 반영하는 조선 후기 판소리 작품이다. - 한국의 악기 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 한국의 악기 - 편경

편경은 한국 전통 악기로, 중국에서 유입된 후 자체 제작이 가능해졌으며, 16개의 석경을 쳐서 소리를 내고, 청아한 음색과 안정적인 음정으로 국악기 조율의 표준이 된다.

2. 역사

한국 전통 악기의 역사는 삼국 시대 이전으로 거슬러 올라가며, 고구려 고분 벽화 등에서 그 흔적을 찾아볼 수 있다. 고려 시대에는 송나라로부터 다양한 악기가 유입되었고, 조선 시대에는 궁중 음악과 민속 음악이 발전하면서 다양한 악기들이 제작되고 연주되었다. 특히 조선 시대에는 세종대왕의 노력으로 악기 제작 기술이 크게 발전하였으며, 이는 한국 전통 음악 발전의 기반이 되었다.

한국음악에 사용되는 악기들은 전통적으로 두 가지 방법으로 분류된다. 하나는 《증보문헌비고》에 나타난 악기 재료에 따른 분류이고, 다른 하나는 《악학궤범》에 나타난 악기의 유래와 계통에 따른 분류이다.

3. 악기의 분류

그 밖에 악기의 형태와 연주법에 따라 현악기, 관악기, 타악기로 나누는 서양악기 분류법도 있다.

thumb

3. 1. 유래별

《악학궤범》에 따른 악기의 유래와 계통에 의한 분류이다. 그 유래와 용도에 따라 향악기·당악기·아악기로 나눈다.3. 2. 형태와 연주법에 의한 분류

악기의 진동체 형태와 연주법에 따라 한국 전통 악기를 현악기, 관악기, 타악기로 나눈다.

4. 악기의 편성

한국 전통 음악의 악기 편성은 다음과 같이 나눌 수 있다.[2]

- 독주: 악기 하나만으로 연주하는 형태이다. 산조가 대표적이며, 평조회상, 천성자진한입 등을 대금이나 단소로 연주하기도 한다.

- 병주: 두 악기가 함께 연주하는 것이다. 단소와 생황, 양금과 단소 등의 편성이 아름답다.

- 세악: 현악기나 관악기 중심의 소규모 합주이다. 거문고, 가야금, 양금을 이용한 현악기 합주와 대금, 피리(세피리), 해금을 이용한 관악기 합주가 있다.

- 관악: 피리, 대금, 단소 등의 관악기와 해금, 아쟁 등의 찰현악기를 포함한다.

- 대풍류: 관악기 중심의 음악이며, 좁은 의미로는 관악 영산회상을 가리킨다.[1]

- 삼현육각: 피리 2개, 대금, 해금, 장구, 북으로 편성된다. 무용음악이나 행악에 주로 사용된다.[1]

- 줄풍류: 거문고 중심의 현악기 합주이며, 거문고회상을 가리키기도 한다.

- 방중악: 병주, 세악, 줄풍류와 같은 소규모 합주를 의미하며, 줄풍류가 대표적이다.

- 합악: 여러 종류의 관악기와 현악기로 구성된 대규모 편성이다. 당피리, 대금, 당적, 해금, 아쟁, 편종, 편경, 장구, 좌고 등의 악기가 사용된다.

4. 1. 독주

전통 음악에서 악기 하나만으로 연주하는 경우는 있지만, 독주곡이라는 용어는 없다. 또한, 독주 악기만을 위한 곡이 따로 없고 합주곡을 독주하는 경우가 많다. 전형적인 독주 음악에는 산조가 있고, 그 밖에 평조회상, 천성자진한입 같은 것들이 대금 혹은 단소 등으로 독주하는 수가 있다.4. 2. 병주

두 악기가 나란히 연주되는 것을 병주(倂奏)라 하며, 2중주에 해당된다. 단소와 생황, 양금과 단소, 당적과 운라, 거문고와 대금 등의 편성은 모두 아름답고 깨끗한 병주로 유명하다. 그 밖에 편종과 편경의 병주가 있고, 금(琴)과 슬(瑟)의 병주는 ‘금슬상화(琴瑟相和)’라 하고, 훈(塤)과 지(篪)는 ‘훈지상화(塤地上和)’라 하여 예로부터 이름이 높지만 지금은 쓰이지 않는다.4. 3. 세악

거문고, 가야금, 양금을 이용한 현악기만의 합주와 대금, 피리(세피리), 해금을 이용한 관악기만의 합주가 있다. 현악기와 관악기를 함께 연주하고 장구를 곁들이기도 한다. 비교적 음량이 적고 실내에 알맞은 음색의 악기로 2~4 정도의 작은 편성을 세악(細樂)이라고 부른다.4. 4. 관악

전통 음악에서 관악(管樂)은 피리, 대금, 단소와 같은 관악기 외에 해금, 아쟁과 같은 찰현악기도 포함한다. 거문고, 가야금, 양금과 같은 탄현악기(彈絃樂器)나 타현악기(打絃樂器)는 현악기로 분류된다.4. 5. 대풍류

피리·대금 같은 관악기가 대나무로 되었다 하여 관악을 대풍류(竹風流)라 한다. 넓은 의미로는 관악기가 중심이 되는 음악을 가리키며 좁은 의미로는 〈관악 영산회상〉을 가리킨다.[1]4. 6. 삼현육각

삼현육각(三絃六角)은 피리 2개, 대금, 해금, 장구, 북으로 편성된 관악으로 향악의 전형적인 편성이다. 대개 관악 영산회상, 염불타령, 굿거리 같은 무용음악에 쓰이고 기타 길군악, 길타령, 길염불 같은 행악(行樂)도 기본 편성은 삼현육각이다.[1]4. 7. 줄풍류

현악기 중심의 음악을 줄풍류(絲風流)라고 한다. 좁은 의미로는 거문고회상을 가리키기도 한다. 줄풍류는 〈황하청〉과 같이 현악기만으로 편성될 수도 있지만, 대개는 거문고가 중심이 되고 가야금, 양금과 같은 현악기를 곁들이며, 음량이 작은 세피리와 대금, 해금, 장구도 함께 편성하는 것이 일반적이다.4. 8. 방중악

병주, 세악, 줄풍류 같은 소편성의 합주를 실내악이라는 뜻으로 방중악(房中樂)이라 하는데, 대개 방중악 하면 소편성의 관현 합주를 일컫는다. 줄풍류가 가장 대표적인 방중악이다.4. 9. 합악

합악(合樂)은 한국음악에서 가장 큰 규모로 편성된 형태로, 여러 종류의 관악기와 현악기로 구성된 음악이다. 이는 소규모 편성인 세악(細樂)과 대비되며, 서양음악의 관현악에 해당한다. 합악에는 당피리, 대금, 당적, 해금, 아쟁, 편종, 편경, 장구, 좌고와 같은 악기들이 사용된다.합악은 크게 두 가지 형태로 나뉜다. 첫째는 관악기에 편종과 편경을 더한 형태이고, 둘째는 여기에 현악기를 추가한 형태이다. 합악으로 연주되는 대표적인 곡으로는 〈정읍(수제천)〉, 〈보허자〉, 〈낙양춘〉, 〈여민락〉 등이 있으며, 취타도 합악으로 연주될 때가 있다.

5. 악기장

악기장은 전통 악기 제작 기술을 보유하고 전승하는 장인을 의미한다.[1] 김복곤은 전라북도 임실 출생으로, 1969년 상경하여 김광주의 문하에서 현악기 제작 기능을 전수받았다.[1] 김광주는 그 기예를 인정받아 무형문화재 악기장으로 지정되었으며, 그의 부친인 김광칠은 근대에 산조가야금 제작의 기본틀을 세웠다.[1] 김복곤의 전승 계보는 김광칠 → 김광주 → 최태진 → 김복곤으로 이어진다.[1]

김복곤은 국수무늬기법을 복원하여 가야금 울림통의 성능을 개선하였다.[1] 그는 국수무늬의 성격과 개념을 구명하기 위해 임업연구원, 이비인후과 의사, 보청기 제작자들과 함께 연구하며 국수무늬 울림통의 성격을 세워나갔다.[1] 오랜 연구와 실험을 거쳐 나이테를 일자로 가지런히 하여 만든 악기가 맑고 청아한 소리를 낸다는 결론을 내리고, 국수무늬 울림통을 재현할 수 있었다.[1]

6. 조선민주주의인민공화국의 개량 악기

조선민주주의인민공화국은 1950년대부터 악기 개량 사업을 벌여 음역이 다양한 종류의 악기를 만들어 배합관현악에 이용하고 있다.

참조

[1]

문서

소리는 금관으로 된 것이 아니지만, 연주법은 금관악기와 같다.

[2]

간행물

한국음악의 분류

글로벌 세계 대백과

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com