감산덕청

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

감산덕청은 중국 명나라 시대의 승려로, 선(禪)과 화엄(華嚴) 사상을 융합하고 삼교(三敎, 불교·유교·도교)의 조화를 추구한 인물이다. 11세에 출가하여 여러 스승에게 가르침을 받았으며, 서하산 운곡 법회에서 깨달음을 얻고 선 수행에 정진했다. 만력제와 황태후 간의 갈등에 휘말려 유배 생활을 겪었으나, 남화사 복원에 힘썼다. 헝산과 루산에서 활동하며 저술 활동을 펼쳤고, 78세에 입적했다. 그의 사상은 선과 화엄의 융합, 삼교 조화, 일심(一心) 사상을 핵심으로 하며, 염불선(念佛禪)을 제시하기도 했다. 대표적인 저서로는 《한산노인몽유집》 등이 있으며, 중국 불교 개혁가로 평가받는다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 생애

감산덕청은 11세에 출가의 뜻을 품고 불교 경전과 유교 문헌을 공부했다.[79] 19세에 출가하여 변융(辯融), 소암(笑嚴), 운곡(雲谷) 등 여러 스승에게 가르침을 받으며 선풍(禪風)을 일으키고자 노력했고, 여산에 초암(草庵)을 짓고 염불 수행에도 힘썼다.[79] 서하산의 운곡 법회에서 "중봉광록"을 읽고 선 수행에 더욱 정진할 것을 결심했으며, 이후 자백진가와 평생 도반으로서 교류했다.[76]

이후 조정의 정치적 다툼에 휘말려 투옥되었고 뇌주 등지로 유배되는 고초를 겪었다. 1606년 사면된 후에는 조계(현재의 광둥성 사오관시 취장구)로 돌아가 황폐해진 남화사를 복원하는 데 힘썼다. 이후 광저우의 장춘암에서 불법을 설파했으며, 1613년에는 후난성 헝저우 능호의 만성사로 옮겨 "능엄통의", "법화통의", "기신론략소" 등을 저술했다.[76]

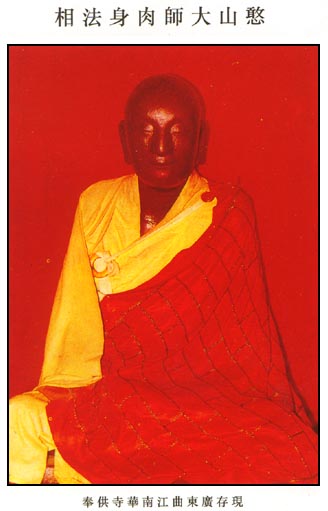

1616년 이후에는 구강의 여산으로 가서, 청량의 주석서인 "청량소초"를 바탕으로 "화엄경강요" 80권을 편찬하는 등 저술 활동을 이어갔다.[76][77] 1622년, 남소도관찰사 축이빈의 초청으로 다시 조계로 돌아갔으나 그곳에서 향년 78세로 입적했다. 현재 조계의 남화사에는 육신보살(즉신불)이 된 감산덕청의 육신이 모셔져 있다.[77]

2. 1. 출가와 초기 수행

감산덕청은 현대의 난징 서쪽 약 30마일 지점(현재 안후이성)에 위치한 전교에서 태어났다.[1] 그의 어머니는 관세음보살의 열렬한 신자였으며 아들의 학업을 격려했다.[7]그는 11세에 출가의 뜻을 품고 불교의 경전과 논서는 물론 유교 문헌까지 가까이하며 공부했다.[79] 17세에는 시를 쓰기 시작했다.[1]

18세가 되던 해, 보은사에서 비구계를 받으며 정식으로 승려가 되었다.[1] 그곳에서 그는 불교 경전뿐만 아니라 문학도 공부했다.[1]

19세에는 본격적으로 스승을 찾아 나섰다. 변융(辯融), 소암(笑嚴), 운곡(雲谷) 등 여러 선지식을 찾아 가르침을 받았으며,[79] 서하산의 운곡 법회를 찾아가 "중봉광록"을 읽고 선 수행에 더욱 정진할 것을 결심했다.[76] 이때 불교식 법명인 '징 인'(澄印)을 받고 선종 승려로 서품을 받았다.[1][8] 또한 자백진가와 편지를 통해 교류를 시작하여 평생의 도반이 되었다.[76] 그는 선풍(禪風)을 일으키는 데 힘쓰는 한편, 여산에 작은 암자를 짓고 염불 수행을 하기도 했다.[79]

선 수행과 더불어 화엄 사상에도 깊은 관심을 가졌다. 당시 화엄의 대가였던 무기 명신(無極明信, 1512–1574)과 베이징 대흥륭사(大興隆寺)의 루안 포타이(Ruan Fotai, 1511년경)의 제자에게 화엄불교를 배웠다.[8][9] 특히 무기 명신의 화엄경 강의를 들은 후, 화엄 사상과 청량 징관의 가르침에 깊이 매료되었다.[10]

1565년(20세), 운곡 법회가 이끄는 참선 수행에 참여하여 약 3개월간 염불에 집중한 끝에 큰 깨달음을 얻었다.[11] 이후 "부처의 이름을 외우는 자는 누구인가?"라는 화두를 들고 본격적인 선 수행에 몰입했다.

1566년(21세), 보은사가 낙뢰로 인해 큰 화재를 겪었다.[12] 한산은 이후 몇 년간 사찰 공동체를 유지하고, 법문을 설하며, 사찰의 빚을 갚기 위해 모금 활동을 벌이는 등 사찰 재건에 힘썼다.[12]

2. 2. 깨달음과 포교 활동

19세에 출가하여 변융, 소암(笑嚴), 운곡(雲谷) 등 여러 스승을 찾아 가르침을 받고 선풍(禪風)을 일으키고자 노력했으며, 여산에서는 초암(草庵)을 짓고 염불 수행에 정진했다.[79]1571년, 26세의 나이로 여러 지역과 불교 사찰을 순례하는 종교적 방랑길에 올랐다.[13] 그는 베이징을 포함한 여러 지역을 방문하여 정토, 선, 프라마나, 유식 등 다양한 불교 사상을 여러 스승에게 배웠다.[14]

4년 후 오대산으로 가서, 그곳의 한 봉우리 이름을 따 자신의 호를 '한산(憨山)'이라 지었다.[14] 이후 베이징을 다시 방문하여 승조의 저서를 읽던 중 만물의 무이원론에 대한 깊은 통찰, 즉 큰 깨달음을 얻었다.[15]

1575년 다시 오대산으로 돌아가 버려진 집에 머물며 명상에 집중하여 강력한 사마디(명상적 몰입) 상태와 깊은 종교적 체험을 했다.[16] 이는 그의 주요 깨달음 또는 ''사토리''로 평가받는다. 당시 그를 지도할 스승이 없었기에, 그는 ''능엄경''을 통해 자신의 깨달음을 스스로 확인했다.[17]

1577년, 오대산에 머물면서 자신의 피와 금가루를 섞어 ''화엄경'' 전체를 필사하겠다는 원을 세웠다.[18] 이 소식을 들은 효정황태후는 필사에 필요한 금빛 종이를 지원하며 한산과의 인연을 맺었다.[18] 경전 필사는 2년 동안 이어졌는데, 한산은 붓으로 한 획을 그을 때마다 아미타불의 이름을 염송하며 고도의 집중력을 유지했다고 전해진다.[18] 이 기간 동안 그는 꿈속에서 청량 징관, 미륵, 문수 등을 보기도 했다.[18] 1581년 필사를 완료하고 경전을 탑에 봉안하는 의식을 거행했다.[19]

1583년 무렵, 한산은 불교계의 큰 스승으로 명성을 얻었으나 다시 외딴 지역으로 떠나며 익명성을 지키기 위해 자신의 이름 앞에 '한산'이라는 호를 사용하기 시작했다. 이전에 오대산에서 황태후의 아들 출산을 기원하는 의식을 성공적으로 치러준 인연으로 황태후의 후원을 받게 되었다. 이 후원을 바탕으로 그는 산둥 반도 해안의 노산에 새로운 사찰인 해인사(海印寺)를 건립했으며, 황태후로부터 불교 전적 전체를 하사받았다.[1][20] 해인사에 머무는 동안 한산은 ''능엄경''과 ''반야심경'' 등에 대한 주석서를 저술하고 강의하는 등 활발한 활동을 펼쳤다.[21] 하지만 이 시기 그는 격렬한 명상 수행의 후유증으로 부분적인 마비를 겪어 혼자 걷기 어려웠으며, 이는 평생 그를 괴롭힌 고통이었다고 친구 묘봉은 기록했다.[5]

2. 3. 유배와 남화사 복원

만력제와 그의 어머니인 황태후 사이에 후계자 문제를 둘러싼 갈등이 심화되면서, 도교와 불교 간의 긴장까지 겹쳐 감산덕청은 이 정치적 소용돌이에 휘말리게 되었다.[22][23] 황태후와의 가까운 관계는 그가 희생양으로 지목되는 배경이 되었고, 결국 1595년에 재판에 넘겨져 고문을 받고 투옥되었다.[24] 이 사건으로 그가 머물던 해인사 사찰은 정부의 승인 없이 지어졌다는 이유로 파괴되었으며, 감산덕청은 승려 자격을 박탈당하고 광둥성의 변경 지역으로 유배되었다.[24] 그는 세 명의 제자와 함께 군사적 감시를 받으며 죄수의 모습으로 유배지로 보내졌다.[25]유배지인 광둥에서도 그의 활동은 멈추지 않았다. 광저우 등 여러 지역을 방문하며 왕양명의 철학을 가르치던 주여등과 같은 중요한 학자들과 교류했다. 이 시기 감산덕청은 유교 경전을 불교적 시각으로 해석하는 데 관심을 보였고, 많은 유교 학자들이 그의 가르침을 따랐다. 그는 이때 ''중용''에 대한 주석을 저술하기도 했다.[26] 또한 뇌주 지역의 사찰을 방문하여 ''능가경''과 ''법화경''에 대한 주석을 남겼으며,[26] 지역 축제에서 동물을 죽이는 관습에 반대하는 운동을 벌이기도 했다.[26]

특히 감산덕청은 육조 혜능이 주석했던 조계(曹溪, 현재의 광둥성 사오관시 취장구)를 방문하여 머물렀다. 그는 혜능의 사찰인 남화사가 황폐해진 것을 안타깝게 여겨 1601년부터 1609년까지 사찰 복원과 선종(禪宗) 부흥에 힘썼다.[25][1] 당시 남화사는 혜능의 진신(眞身)이 모셔져 있음에도 불구하고 지역 불량배들에 의해 고기 시장으로 변질되었고, 사찰의 승려들은 속수무책인 상황이었다.[27] 감산덕청은 광저우의 최고 사령관에게 도움을 요청하여 복원 작업을 진행했다. 그러나 1610년, 사찰의 일부 승려들이 그가 복원 자금을 횡령했다고 거짓으로 고발하는 사건이 발생했다. 이는 감산덕청에 의해 쫓겨난 지역 상인들의 사주를 받은 것으로 추정되며, 그는 나중에 무죄로 밝혀졌다.[28]

1606년에 사면되었다는 기록도 있으나,[76] 공식적으로 자유의 몸이 된 것은 1611년이다.[29] 사면 이후 그는 1613년까지 광둥 지역에 머물며 가르침을 펼쳤다.[29]

2. 4. 헝산과 루산에서의 활동

1613년, 한산은 후난성의 헝산으로 거처를 옮겨[30] 헝저우 능호의 만성사에 머물렀다. 그는 이곳에서 "능엄통의", "법화통의", "기신론략소" 등을 저술했으며[76], 후난성 곳곳을 다니며 가르침을 전파했다.[30]1616년부터 1617년까지는 후난성을 떠나 안후이성, 장쑤성, 저장성 등 자신이 성장했던 지역을 순례하는 이른바 '동방으로의 여정'을 시작했다.[30] 이 여정은 개인적인 의미와 더불어, 불교가 중국으로 전래된 방향이자 아미타불과 관세음보살이 머무는 극락정토의 방향인 서쪽으로 향하는 보살로서의 역할을 확인하는 종교적 의미도 있었다.[31] 가는 곳마다 일반 신도, 승려, 정부 관리들에게 환영받았다.[32] 이 시기에는 친구이자 고승인 주굉의 영향으로 정토 가르침 전파에 힘썼으며[32], 특히 염불 수행으로 병자를 치유하기도 했다.[33]

1617년부터 1621년까지는 장시성의 루산에 머물렀다.[34] 그는 구강의 루산에서 파윤사 건립을 도왔고[34], 이곳에서 화엄경 연구에 몰두했다. 특히 당나라의 고승 청량의 가르침을 바탕으로 80권 분량의 ''화엄강요''(화엄경 개요)를 편찬했다.[34][77] 또한 동진 시대 정토종의 선구자인 혜원의 영향을 받아 정토 수행에도 힘썼다.[34]

2. 5. 입적

1616년 이후 구강의 여산으로 가서 "청량소초"를 바탕으로 "화엄경강요" 80권을 편찬하는 등 저술 활동을 이어갔다. 1622년에는 남소도관찰사 축이빈의 초청을 받아 다시 조계(현재의 광둥성 사오관시 취장구)로 돌아갔으나, 그곳에서 원적(입적)했다. 당시 향년 78세였다. 현재 조계의 남화사에는 육신보살(즉신불)이 된 감산덕청의 육신이 안치되어 있다[77].3. 사상

감산덕청은 후기 명나라 시대의 위대한 학자이자 중국 불교 개혁가 중 한 명으로 평가받는다.[8] 그는 강사로서 명성이 높았고 계율을 엄격히 지켜 존경받았다.[8] 그의 사상은 선(禪)과 화엄(華嚴) 사상의 융합을 통해 여러 불교 종파 간의 조화를 이루려는 데 중점을 두었다.[79][8] 또한, 유교, 불교, 도교의 세 가르침(삼교)을 통합하는 방법으로 화엄의 '일심(一心)' 교리(특히 《대승기신론》에서 비롯됨)와 선 수행을 활용했다.[8] 그는 세 가르침 모두 마음의 궁극적인 진리를 가르치지만, 마음을 통찰하는 깊이에 차이가 있다고 보았다.[40]

감산덕청은 특정한 종파에 얽매이지 않고 폭넓은 저술 활동을 펼쳤다.[79] 그의 주요 저작은 다음과 같다.

특히 《관노장영향론》은 삼교의 공통점과 차이점을 비교 검토하여 조화점을 찾으려 노력한 저술로 유명하다.[79] 이처럼 그는 불교 사상을 바탕으로 유교와 노장사상의 경전들을 해석하며 삼교조화사상을 추구했다.[79]

3. 1. 선과 화엄의 융합

감산덕청 사상의 핵심은 선(禪)과 화엄(華嚴)의 융합에 있으며, 이를 통해 여러 종파 간의 조화를 이루고자 하였다.[79] 그는 화엄경(華嚴經)과 화엄 교리를 불법(佛法)의 가장 근본적이고 최고의 가르침으로 여겼지만[39], 천태종이나 유식(唯識) 등 다른 종파의 가르침도 폭넓게 활용하였다.[39] 특히 1577년 오대산에서 자신의 피를 이용하여 2년에 걸쳐 《화엄경》 전체를 필사한 일화는 그의 화엄 사상에 대한 깊은 신심과 수행을 보여준다.[18][19]한산은 화엄 철학을 다른 불교 사상 학파나 경전들을 조화시키고 통합하는 중심 원리로 삼았다.[48] 그는 모든 불교 종파와 나아가 유교, 도교까지 통합하는 방법으로서 "일심(一心)"에 대한 화엄 교리(특히 《대승기신론》에서 비롯됨)와 선을 함께 활용하였다.[8]

그는 수행에 있어서 명상과 같은 선 수행과 경전 및 교리 연구가 반드시 결합되어야 한다고 보았다.[47] 경전 연구를 멀리하고 공안(公案) 이야기나 기행(奇行)만을 중시하는 당시 일부 선승들을 비판하는 한편[49], 경전의 참된 의미를 깨닫지 못하고 문자나 지적 유희에만 빠지는 학자들 또한 경계했다.[50] 그는 경전 연구에서 이론적인 부분보다는 실용적이고 명상적인 측면에 집중할 것을 강조했다.[50]

한산은 선의 진리가 대승 경전에서 설하는 마음의 가르침과 다르지 않다고 보았다.[54] 그는 선 수행에서 형식적인 법통의 계승보다는 스스로의 명상과 수행을 통한 깨달음, 즉 "스승 없는 지혜(無師智, wushizhi)"를 얻는 것을 더 중요하게 생각했다.[49][53] 이 때문에 그는 당대의 저명한 승려였음에도 공식적인 법통을 받거나 전수하지 않았다.[49] 선 수행 방법으로는 화두(話頭) 방식을 인정하고 활용했지만, 이를 절대적인 것으로 보지는 않았으며 경전에서 제시하는 다양한 방편들을 함께 중시했다.[55][57] 그에게 화두는 번뇌 망상을 끊고 본래 마음을 깨닫기 위한 유용한 도구 중 하나였다.[58]

이처럼 선과 화엄을 중심으로 불교 내의 다양한 가르침을 융합하려 했던 그의 사상은 유교, 불교, 도교의 조화를 추구한 3교 조화 사상으로까지 확장되었다.[79]

3. 2. 삼교조화 사상

감산덕청은 불교, 유교, 도교의 세 가지 가르침이 모두 마음의 궁극적인 진리를 가르치며, 다만 마음을 얼마나 깊이 통찰하는가에 차이가 있을 뿐이라고 보았다.[40] 그는 모든 불교 종파뿐만 아니라 이 세 가지 가르침을 통합하는 방법으로 화엄 사상의 '일심' 개념(《대승기신론》에서 비롯됨)과 선 수행을 활용했다.[8]감산덕청은 세 가르침 모두를 연구하는 것이 필수적이라고 여겼으며,[41][42] 불교 사상을 바탕으로 유교와 노장사상의 주요 경전들을 해석하는 저술 활동을 펼쳤다. 이를 통해 그는 세 가르침의 조화를 추구하는 3교조화사상을 분명히 드러냈다.[79] 대표적인 저서로는 유교 경전인 《중용》을 해설한 《중용직지(中庸直指)》와 도교 경전인 《노자》와 《장자》를 해설한 《노자해(老子解)》, 《장자내편주(莊子內篇註)》 등이 있다.[79][41][42] 특히 《관노장영향론(觀老莊影響論)》(《삼교원류이론론(三敎源流異同論)》이라고도 함)은 3교의 공통점과 차이점을 비교 검토하여 조화점을 찾으려 노력한 저술로 유명하다.[79]

그의 이러한 통합적 시각은 실제 학문 활동에서도 나타났다. 광둥성으로 유배되었던 시기에도 그는 유교 경전에 대한 불교적 해석을 제시하여 많은 유교 학자들의 관심을 끌었으며, 이때 《중용》에 대한 주석을 저술하기도 했다.[26]

3. 3. 일심(一心) 사상

한산 덕청은 후기 명나라 시대의 대표적인 학자이자 중국 불교 개혁가 중 한 명으로 평가받는다.[8] 그는 선과 화엄종 사상의 융합을 통해 여러 불교 종파 간의 조화를 이루고자 했으며,[79] 특히 "일심(一心)" 사상을 중심으로 자신의 철학을 전개했다. 이는 불교의 여러 종파뿐만 아니라 유교, 도교까지 아우르는 통합적인 관점을 제시하려는 시도였다.[8] 한산은 화엄종 교리와 《화엄경》을 불법의 가장 근본적이고 높은 가르침으로 여겼지만, 천태종과 유식학의 가르침 또한 중요하게 활용했다.[39]

한산의 일심 사상은 《대승기신론》에 크게 의거한다.[44][8] 그는 일심을 모든 존재의 불이원적 본질(體)이자 궁극적인 깨달음의 마음으로 보았으며, 이는 동시에 공(空)이며 모든 현상과 속성의 근원이라고 설명했다.[43] 이러한 그의 형이상학적 관점은 영명연수의 종교 혼합적 견해나 법장, 징관의 사상과 유사점을 보인다.[43]

한산에게 일심, 즉 불성은 가장 핵심적인 불교 가르침이었다.[45] 그는 일심에 대해 다음과 같이 설명했다.

불교의 근본 가르침은 다름 아닌 일심의 교리이다. 이 마음은 본래 완전하고 광대하게 빛난다. 그것은 맑고 깨끗하며, 미세한 먼지조차 아무것도 담고 있지 않다. 미혹도 깨달음도, 생사도, 성인도 죄인도 없다. 유정(有情)과 부처는 동일한 근본 성품(體)을 가지고 있다. 그들을 구별할 두 개의 본성은 없다. 이것이 바로 달마가 서쪽에서 와서 본래의 참된 마음을 "직지"하는 선(禪) 방법을 가르친 이유이다.[45]

또한 일심의 다양한 측면을 다음과 같이 설명했다.

이 지혜는 우리가 본래 소유한 불성이다. 그것은 또한 자심(自心) 또는 자성(自性)이라고도 불린다. 이 본질(體)은 본래 오염되지 않았으므로 "맑고 깨끗하다"고 불린다. 그것은 본래 어둠이 없으므로 "밝다"고 불린다. 그것은 본래 광대하고 모든 것을 포함하므로 "공허하다"고 불린다. 그것은 본래 미혹함이 없으므로 "하나의 진리"라고 불린다. 그것은 본래 변하지 않으므로 여여(tathata)라고 불린다. 그것은 본래 어디에서나 빛나므로 "완전한 깨달음"이라고 불린다. 그것은 본래 고요하고 멸도하므로 "열반"이라고 불린다.[45]

한산은 모든 불교 수행 방법이 궁극적으로 이 일심을 가리키는 방편이며, 윤회의 고통을 치유하는 약과 같다고 여겼다. 따라서 특정 방법에 집착해서는 안 된다고 보았다.[46] 그는 당시 선승들이 명상 수행과 경전 및 교리 연구(講)를 병행해야 한다고 보았다.[47] 특히 화엄 사상을 모든 불교 사상과 경전을 조화시키고 통합하는 핵심 원리로 여겼다.[48]

그는 경전 연구와 명상 수행의 균형을 중시했다. 경전 연구를 거부하고 공안에 대한 논의나 기이한 행동 모방에만 치중하는 일부 선승들을 비판하며, "경전에서 설파된 마음이 선 가르침의 기초임을 알지 못한다"고 지적했다.[49][50] 반대로, 경전 연구에만 몰두하여 언어에 얽매이고 진정한 의미를 파악하지 못하는 학자들 역시 비판하며, 이론보다는 경전의 실용적이고 명상적인 측면에 집중할 것을 강조했다.[50]

또한, 한산은 모든 불교 수행의 기초로서 기본적인 불교 계율(재가 신자)과 완전한 율장 계율(수행자) 준수의 중요성을 강조했다.[51] 재가 신자들에게는 《범망경》의 보살계를 지킬 것을 권장했다.[51] 그는 경전 연구, 경전 암송, 다라니(예: 능엄주) 암송, 염불, 사마타-위파사나(止觀), 선 화두-공안 수행, 심지어 일부 밀교적 방법까지 다양한 불교 수행법을 유용하다고 보고 지도했다.[50] 한산 자신은 1575년, 관세음보살이 수행한 것으로 알려진 《능엄경》의 이근원통(耳根圓通) 수행법을 통해 깨달음을 얻었다고 전해진다.[52]

3. 4. 염불선(念佛禪)

한산덕청은 동시대의 다른 승려들처럼 선(禪) 수행과 정토(淨土) 수행을 함께 강조했으며, 이러한 결합은 염불선(念佛禪)으로 알려졌다.[8] 그는 이 주제에 대해 일심(一心) 사상을 바탕으로 정토와 선을 통합한 영명 연수의 저술에 영향을 받은 것으로 보인다.[59]한산은 선 수행이 더 뛰어난 능력을 가진 이들에게 적합하다고 보았지만, 아미타불의 정토에 태어나기를 바라며 단순히 부처의 이름을 외우는 염불 수행 자체를 부정하지는 않았다.[60] 그는 단순한 염불이 신심을 키우고 마음을 정화하는 유효한 방법이 될 수 있다고 인정했다. 그러나 더 깊은 이해 없이 기계적으로 반복하는 것은 초심자를 위한 방편으로 간주하며 비판적인 시각을 보이기도 했다.[60] 그는 이러한 방식의 염불 수행을 다음과 같이 지적했다.

정토에 다시 태어나기 위한 염불 수행은 원래 윤회의 거대한 문제를 꿰뚫어보기 위한 것이었다. 그래서 "염불하고 윤회를 꿰뚫는다" (niànfó liǎo shēngsǐ 念佛了生死)라고 표현했다. 오늘날 사람들은 윤회를 꿰뚫는 마음을 내지만, 오직 염불만 하려고 한다. [그들은] 단지 "부처"라는 말만 하면 윤회를 꿰뚫을 것이라고 생각한다. 만약 윤회의 뿌리를 모른다면, 어느 방향으로 염불을 할 수 있겠는가? 염불에 참여하는 마음이 윤회의 뿌리를 끊을 수 없다면, 어떻게 윤회를 꿰뚫을 수 있겠는가?[61]

그러나 한산은 자신이 살던 시대를 말법(末法) 시대로 인식했기 때문에, 대부분의 사람들에게는 정토 수행이 더 현실적이고 효과적인 길이라고 보았다.[62] 선 수행은 높은 수준의 영적 능력과 수행 시간이 요구되므로, 그는 비교적 쉬운 정토 수행법을 일반 대중, 특히 재가 신자들에게 권장했다.[62]

한산이 제시한 염불선의 핵심 방법은 아미타불의 이름을 외우는 염불 수행을 선종의 화두(話頭) 수행과 결합하는 것이었다.[64] 이 방식은 선사 운곡법회(雲谷法會, 1500–1579)에게서 배운 것으로 알려져 있다.[64] 수행자는 아미타불의 이름을 반복하여 외우면서, 동시에 "이 부처의 이름을 외우는 자는 누구인가?" (念佛是誰)라는 화두를 참구한다. 이때 중요한 것은 이 질문에 대한 지적 탐구나 개념적 답변을 찾으려는 노력을 내려놓는 것이다.[64] 한산은 이 염불선 수행을 다음과 같이 설명했다:

이름을 외우는 바로 그 순간, 모든 의심과 망상이 사라지는 지점이 되어야 한다. 동시에 "부처의 이름을 외우는 자는 누구인가?"라고 질문한다. 이름을 외울 때마다 같은 질문을 한다. 화두에 꾸준히 의지하면 모든 환상과 혼란스러운 생각은 얽힌 실을 자르듯이 즉시 무너질 것이다. 더 이상 일어날 자리가 없어지면, 남는 것은 오직 하나의 생각(아미타불에 대한)뿐이다. 그 생각은 맑고 밝아져서 마치 허공에 빛나는 태양과 같다. 환상이 일어나지 않고 번뇌가 사라지면, 모든 것이 고요하고 투명해진다.[65]

이처럼 한산은 염불 수행을 단순히 사후 정토 왕생을 위한 방편으로만 보지 않고, 바로 현생에서 깨달음을 얻고 일심(一心)을 체득하기 위한 선(禪) 수행의 한 방법으로 제시했다.[8][58] 그는 이 염불선 방법을 고전적인 화두 수행이나 염불 수행 모두에 적용할 수 있다고 보았다.[58]

4. 저술

감산덕청은 다작의 저술가였으며, 그의 모든 작품은 제자들에 의해 《감산노인몽유집》(憨山老人夢遊集, '한산 노인의 꿈 여행 기록')으로 집대성되었다.[8][60] 그의 저술은 특정 종파에 얽매이지 않고 폭넓은 시각을 보여주는 것이 특징이며,[79] 선과 화엄 사상의 융합을 통해 여러 종파 간의 조화를 추구하고자 하였다.[79]

그는 불교 경전에 대한 깊이 있는 해설서뿐만 아니라, 불교 사상을 바탕으로 유교와 노장사상의 주요 경전들을 해석한 저술도 남겼다.[79] 이를 통해 《중용직지》(中庸直指), 《노자해(老子解)》, 《장자내편주(莊子內篇註)》 등에서 나타나듯 유교, 불교, 도교 세 종교의 조화를 모색하는 3교조화사상을 드러냈다.[79] 특히 《관노장영향론》(觀老莊影響論, 또는 《삼교원류이동론(三敎源流異同論)》)은 세 종교의 공통점과 차이점을 비교 분석하며 조화점을 찾으려 노력한 대표적인 저술로 평가받는다.[79]

감산덕청은 중국 불교 승려로서는 최초로 완전한 형태의 자서전인 《한산대사연보》(憨山大師年譜, '한산대사의 연대기적 전기')를 남기기도 했다.[71] 이 자서전에는 그의 생애 주요 사건들과 더불어, 청량 스님을 만나는 등 영적인 체험이 담긴 꿈 이야기도 상세히 기록되어 있다.[71]

그의 주요 저작 목록은 다음과 같다.[72]

5. 영향

감산덕청의 사상은 선과 화엄종의 융합을 핵심으로 삼아 여러 종파 간의 조화를 이루고자 했다.[79] 그는 후기 명나라 시대의 위대한 학자이자 중국 불교 개혁가 중 한 명으로 평가받는다. 강사 및 해설가로서 명성이 높았으며, 계율을 엄격히 준수하여 존경받았다.[8]

그의 사상적 특징은 특정 종파에 얽매이지 않는 폭넓음에 있으며, 이는 그의 다양한 저작에서도 드러난다. 불교 경전에 대한 주석서로는 다음과 같은 것들이 있다.[79]

- 《관릉가경기》(觀楞伽經記)

- 《법화경통의》(法華經通義)

- 《원각경직해》(圓覺經直解)

- 《기신론직해》(起信論直解)

- 《감산노인몽유집》(憨山老人夢遊集)

감산덕청은 불교 사상을 바탕으로 유교와 노장사상의 경전을 해석하는 저술 활동도 활발히 하여, 유교, 불교, 도교 세 가르침의 조화를 추구하는 3교조화사상을 제시했다.[79] 그는 세 가르침 모두 마음의 궁극적인 진리를 다루지만, 마음을 통찰하는 깊이에는 차이가 있다고 보았다.[40] 따라서 세 가르침 모두를 연구하는 것이 필수적이라고 여겼으며[41][42], 대표적인 관련 저술은 다음과 같다.[79]

- 《중용직지》(中庸直指)

- 《노자해(老子解)》

- 《장자내편주(莊子內篇註)》

- 《관노장영향론》(觀老莊影響論) (또는 《삼교원류이동론(三敎源流異同論)》): 3교의 공통점과 차이점을 비교 검토하여 조화점을 찾으려 한 저술로 유명하다.[79]

그는 모든 불교 종파와 세 가지 가르침을 통합하는 방법으로 "일심(一心)"에 대한 화엄 교리(특히 《대승기신론》에서 비롯됨)와 선을 활용했다.[8] 비록 화엄경과 화엄 교리를 불법의 가장 근본적이고 최고의 가르침으로 여겼지만, 천태종과 유식학의 가르침 또한 중요하게 활용하였다.[39] 이러한 그의 사상과 활동은 당대 중국 불교계에 큰 영향을 미쳤다.

6. 평가

한산 덕청은 후기 명나라 시대의 위대한 학자이자 중국 불교 개혁가 중 한 명으로 여겨진다.[8] 그는 강사 겸 해설가로 명성이 높았으며, 계율을 엄격히 준수하여 존경을 받았다.[8]

감산덕청의 사상은 선과 화엄의 융합에 핵심을 두었으며, 이를 통해 여러 종파 간의 조화를 이루고자 하였다.[79] 그는 모든 불교 종파를 통합하는 방법으로 화엄의 "일심(一心)" 교리(《대승기신론》에서 차용)와 선을 활용했다.[8] 비록 한산은 화엄 교리와 《화엄경》을 불법의 가장 근본적이고 최고의 가르침으로 여겼지만, 천태종과 유식 종파의 가르침도 폭넓게 활용하였다.[39] 그의 저작으로는 《관릉가경기》, 《법화경통의》, 《원각경직해》, 《기신론직해》, 《감산노인몽유집》 등이 있으며, 특정 종파에 얽매이지 않는 폭넓은 시각을 보여준다.[79]

또한, 한산은 유교, 불교, 도교의 삼교 조화를 추구하였다.[79] 그는 세 가지 가르침 모두 마음의 궁극적인 진리를 다루지만, 마음을 통찰하는 깊이에 차이가 있다고 보았다.[40] 이러한 관점에서 그는 삼교 모두를 연구하는 것이 필수적이라고 여겼으며,[41] 불교 사상을 바탕으로 유교 고전(《중용》 등)과 도교 고전(《노자》, 《장자》 등)에 대한 해설서를 저술하기도 했다.[41][42][79] 특히 《관노장영향론(觀老莊影響論)》(《삼교원류이동론(三敎源流異同論)》이라고도 함)은 삼교의 공통점과 차이점을 비교 검토하여 조화점을 찾으려 한 저술로 유명하다.[79]

참조

[1]

서적

The Princeton Dictionary of Buddhism

Princeton University Press

2013

[2]

문서

1979

[3]

문서

1979

[4]

서적

Living Karma: The Religious Practices of Ouyi Zhixu

Columbia University Press

2014

[5]

서적

A Buddhist leader in Ming China : the life and thought of Han-shan Te-chʻing

http://worldcat.org/[...]

Pennsylvania State University Press

1979

[6]

문서

1979

[7]

문서

1979

[8]

서적

Historical Dictionary of Chan Buddhism

Rowman & Littlefield

2017

[9]

문서

2008

[10]

문서

1979

[11]

문서

1979

[12]

문서

1979

[13]

문서

1979

[14]

문서

1979

[15]

문서

1979

[16]

문서

1979

[17]

문서

1979

[18]

문서

1979

[19]

문서

1979

[20]

문서

1979

[21]

문서

1979

[22]

간행물

Challenging the Reigning Emperor for Success: Hanshan Deqing and Late Ming Court Politics

http://www.readperio[...]

Journal of the American Oriental Society

2014

[23]

문서

1979

[24]

문서

1979

[25]

문서

1979

[26]

문서

1979

[27]

문서

1979

[28]

문서

1979

[29]

문서

1979

[30]

문서

1979

[31]

문서

1979

[32]

문서

1979

[33]

문서

1979

[34]

문서

1979

[35]

문서

1979

[36]

서적

1979

[37]

서적

1979

[38]

웹사이트

The autobiography of Master Han Shan

https://web.archive.[...]

[39]

서적

1979

[40]

서적

1979

[41]

서적

Historical Dictionary of Chan Buddhism

Rowman & Littlefield

2017

[42]

서적

1979

[43]

서적

1979

[44]

서적

1979

[45]

서적

1979

[46]

서적

1979

[47]

서적

2008

[48]

서적

1979

[49]

서적

2008

[50]

서적

1979

[51]

서적

1979

[52]

서적

1979

[53]

서적

2008

[54]

서적

1979

[55]

서적

1979

[56]

서적

1979

[57]

서적

1979

[58]

서적

1979

[59]

서적

1979

[60]

서적

2019

[61]

서적

2019

[62]

서적

1979

[63]

서적

1979

[64]

서적

2008

[65]

서적

1979

[66]

서적

1979

[67]

서적

1979

[68]

서적

1979

[69]

서적

1979

[70]

서적

1979

[71]

서적

Living Karma: The Religious Practices of Ouyi Zhixu

Columbia University Press

2014

[72]

문서

2014

[73]

서적

Getting the Buddha Mind: On the Practice of Chan Retreat

https://books.google[...]

Berkeley Ca.

2005

[74]

웹사이트

Mountain Songs

http://www.mountains[...]

[75]

서적

Quatrains in After Many Autumns: A Collection of Chinese Buddhist Literature

https://books.google[...]

[76]

웹사이트

憨山德清_360百科

https://baike.so.com[...]

2020-12-27

[77]

웹사이트

肉身菩薩:憨山大師_僧侶

http://www.sohu.com/[...]

2020-12-27

[78]

웹사이트

덕청(德淸, 감산)

http://100.naver.com[...]

2011-03-27

[79]

백과사전

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 역사 > 명·청의 불교 > 감산덕청

글로벌 세계 대백과사전

[80]

사전

憨山

http://etext.fgs.org[...]

佛光大辭典(불광대사전)

2011-03-27

[81]

사전

袾宏(주굉)

http://buddha.donggu[...]

불교 사전

2011-03-27

[82]

사전

真可

http://etext.fgs.org[...]

佛光大辭典(불광대사전)

2011-03-27

[83]

사전

智旭(지욱)

http://buddha.donggu[...]

불교 사전

2011-03-27

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com