게이타이 천황

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

게이타이 천황은 《고사기》와 《일본서기》에 등장하는 일본의 제26대 천황이다. 507년에 즉위하여 531년에 사망했으며, 오진 천황의 5대손으로 에치젠에서 성장했다. 부레쓰 천황의 후손이 없자 여러 논의 끝에 즉위하였으며, 출생에 대한 논쟁과 주요 업적 및 사건, 그리고 관련된 전설 등이 존재한다. 묘소는 오타 차우스야마 고분으로 추정되었으나, 최근 이마시로즈카 고분이 유력하다는 설이 제기되었다. 또한, 스다하치만 신사 인물화상경의 명문을 통해 백제의 무령왕과의 관계가 조명되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 게이타이 천황 - 기키

- 게이타이 천황 - 히코우시노오키미

히코우시노오키미는 오진 천황의 4대손이자 게이타이 천황의 아버지로, 오미국에 거주하며 에치젠국 출신의 후리히메와 혼인하여 젊은 나이에 사망했고, 그의 묘는 다나카오즈카 고분으로 추정된다. - 450년 출생 - 교황 호르미스다

교황 호르미스다는 6세기 초에 재위했으며 아들 실베리오를 둔 인물로, 아카키우스 분열을 해결하기 위해 노력하여 콘스탄티노폴리스 총대주교 요한 1세와의 협상을 통해 519년 로마 교회와의 친교를 회복시켰다. - 450년 출생 - 유스티누스 1세

마케도니아 출신으로 군대에서 장군까지 오른 유스티누스 1세는 아나스타시우스 1세 사후 황실 근위대의 지지를 받아 동로마 황제가 되었으며, 문맹이었기에 조카 유스티니아누스 1세의 도움을 받아 통치하며 아카키우스 분열 해결과 외교적 문제들을 겪었다. - 531년 사망 - 카바드 1세

카바드 1세는 488년부터 496년, 498/9년부터 531년까지 사산 왕조 페르시아를 통치한 왕으로, 혼란스러운 제국을 물려받아 마즈다크교를 지지하며 사회 개혁을 시도하고 동로마 제국과의 전쟁을 통해 영토를 확장하는 등 사산 왕조의 재건에 힘썼다. - 531년 사망 - 소통 (양나라)

양나라 무제의 장남이자 태자였던 소통은 《문선》 편찬으로 문학사에 큰 영향을 미쳤으나 요절하여 황위에 오르지 못했고, 그의 죽음은 양나라 쇠퇴의 간접적인 원인이 되었다.

2. 생애 및 즉위 과정

《고사기》와 《일본서기》에 따르면 게이타이 천황은 오진 천황의 5세 손이며, 아버지는 히코우시 왕(彦主人王), 어머니는 후리히메(振媛)이다.[6] 그는 오미국 다카시마(高嶋, 현 시가현 다카시마시 부근)에서 태어나 아버지를 일찍 여의고 어머니의 고향인 에치젠국 다카무쿠(高向, 현 후쿠이현 사카이시 마루오카쵸)에서 성장했으며, 5세기 말 오오도노오키미(男大迹王일본어)로서 에치젠 또는 오미 지역을 다스리고 있었다.[5] 당시 그의 칭호는 후대에 사용된 '천황'이 아니라 '스메라미코토(治天下大王일본어)' 또는 '야마토 오오키미(大王)'였을 가능성이 높다.

부레쓰 천황이 후사 없이 506년 사망하자, 오무라지 오토모노 가네마로(大伴金村)와 모노노베노 아라카이(物部麁鹿火), 오오미 고세노 오토히토(巨勢男人) 등 유력 호족들이 후계자를 물색했다. 처음 단바국(현 교토부 가메오카시)의 야마토히코 왕(倭彦王)을 추대하려 했으나 실패하고, 오토모노 가네마로 등의 추천으로 에치젠에 있던 오오도 왕을 새로운 왕으로 추대하기로 결정했다. 오오도 왕은 처음에는 이를 의심했으나, 부하인 가와치노 우마가이노오비토 아라코(河內馬飼首荒籠일본어)를 통해 진의를 확인한 후 수락했다.[16]

507년, 오오도 왕은 58세의 나이로 가와치국 구스바노 궁(樟葉宮, 현 오사카부 히라카타시)에서 즉위했다. 이곳은 요도강 유역의 교통 요충지였다.[17] 즉위 후 부레쓰 천황의 누이(혹은 여동생)인 다시라카 황녀(手白香皇女)를 황후로 맞이하여 혈통적 정통성을 보강하려 했다.

그러나 게이타이 천황이 야마토 지역으로 수도를 옮기기까지는 즉위 후 약 20년이 걸렸다. 511년 쓰쓰키노미야(筒城宮, 현 교토부 교타나베시 추정), 518년 오토쿠니노미야(乙訓宮, 현 교토부 나가오카쿄시 추정)를 거쳐 526년에야 비로소 야마토의 이와레노타마호노미야(磐余玉穂宮, 현 나라현 사쿠라이시 추정)에 도읍을 정했다. 이처럼 야마토 진입이 늦어진 것은 당시 야마토 조정 내부의 권력 다툼이나 지역 호족들의 저항, 그리고 야마토 왕권의 지배력이 아직 공고하지 못했음을 시사한다.

게이타이 천황은 오미국 북부를 기반으로 혼인을 통해 에치젠국, 미노국, 오와리국 등지로 세력을 확장했으며, 이를 통해 호쿠리쿠도와 도산도 같은 주요 교통로를 장악했던 것으로 보인다.[23] 특히 오미 지역 호족들과의 관계가 깊었고, 오와리 지역과의 동맹은 당시 야마토 정권의 경제적, 군사적 기반 확보에 중요한 역할을 했다.

재위 말년인 527년(또는 528년)에는 규슈 북부에서 쓰쿠시의 호족 이와이가 신라와 연계하여 반란을 일으켰다(이와이의 난). 게이타이 천황은 모노노베노 아라카비를 장군으로 파견하여 이 반란을 진압했다.

게이타이 천황의 사망 연도와 과정에 대해서는 《고사기》와 《일본서기》의 기록이 달라 논란이 있다. 그의 아들들인 안칸 천황, 센카 천황, 기메이 천황이 차례로 즉위했으나, 이 과정에서 왕위 계승을 둘러싼 분쟁이 있었던 것으로 보인다.[5][7]

2. 1. 탄생 및 사망년도

게이타이 천황의 탄생 및 사망 연도에 대해서는 주요 역사 기록인 《고사기》와 《일본서기》 간에 차이가 있어 정확한 시기를 특정하기 어렵다. 게이타이 천황은 6세기 초에 활동한 것으로 추정되지만, 그에 대한 정보가 부족하고 기록의 신빙성을 검증할 충분한 자료가 없는 실정이다.[4]- 탄생년도: 《고사기》는 게이타이 천황의 출생년을 485년으로 기록하고 있으며, 이름은 袁本杼|오호도일본어라고 전한다.[4] 반면, 《일본서기》는 인교 천황 39년인 450년에 태어났다고 기록하고 있으며,[4] 이름은 男大迹|오호도일본어 또는 彦太|히코후토일본어라고 불렸다고 한다.

- 사망년도: 《고사기》는 게이타이 천황이 정미년 4월 9일(527년 5월 26일)에 사망했다고 기록한다.[4] 《일본서기》는 신해년 2월 7일(531년 3월 10일) 또는 갑인년(534년)에 사망했다고 전한다.[4]

《일본서기》는 주석에서 현재는 전해지지 않는 《백제본기》의 기록을 인용하며, 신해년(531년?)에 "일본 천황 및 태자, 황자가 함께 사망했다(日本天皇及太子皇子 倶崩薨일본어)"는 내용을 소개한다. 이를 근거로 당시 정변이 발생하여 게이타이 천황과 그의 후계자들이 살해되었을 가능성이 제기된다. 특히 게이타이의 원래 후계자로 여겨지는 안칸 천황 및 센카 천황과 이후에 즉위한 기메이 천황 사이에 왕위 계승을 둘러싼 내란이 있었을 수 있다는 설이 있다(게이타이·기메이조의 내란 참조). 다만, 《백제본기》에서 언급된 '천황'이 구체적으로 누구를 지칭하는지 불분명하며, 백제의 역사를 기록한 사서 내용을 일본 역사에 그대로 적용하는 데에는 신중한 접근이 필요하다는 지적도 있다.

한편, 《백제본기》에 기록된 신해년의 사건이 531년이 아니라 그보다 60년 전인 471년의 사건을 잘못 기록한 것이라는 설도 있다. 471년에는 안코 천황이 마유와노미야에게 암살당하고, 혼란 속에서 유랴쿠 천황이 경쟁자들을 제거하고 즉위하는 사건이 있었다. 《백제본기》의 편찬자가 "신해년에 일본에서 천황, 태자, 황자가 동시에 사망했다"는 정보만 듣고 이를 531년의 일로 오해했을 가능성이 있다는 것이다.

또한, 불교 전래 시기와 관련된 기록도 게이타이 천황의 사망 연도 추정에 참고가 된다. 《조궁성덕법왕제설》과 《간고지 가람 연기 병류기 자재장》에는 기메이 천황 7년 무오년에 백제의 성왕(성명왕)이 불교를 전했다고 기록되어 있다. 《일본서기》의 연대 계산에 따르면 이 무오년은 센카 천황 3년인 538년에 해당하며, 기메이 천황의 재위 기간에는 무오년이 없다. 그러나 만약 게이타이 천황이 《일본서기》의 한 기록처럼 531년에 사망하고 기메이 천황이 그 다음 해에 즉위했다고 가정하면, 기메이 7년은 정확히 무오년(538년)이 된다. 이는 게이타이 천황의 사망 시점을 추정하는 데 간접적인 근거가 될 수 있다.

고고학적으로는 오사카부 이바라키시에 위치한 이마기 성터 고분(太田茶臼山古墳)이 실제 게이타이 천황의 무덤일 가능성이 높은 것으로 여겨진다. 이 고분에서는 세 종류의 석관이 매장되었던 것으로 추정되는데, 이를 게이타이 천황과 그의 아들들인 안칸 천황, 센카 천황의 관으로 보는 견해도 있다.[18]

3. 출자를 둘러싼 논쟁

게이타이 천황의 출자에 대해서는 여러 논쟁이 존재한다. 《고사기》와 《일본서기》(이하 기기)는 그를 오진 천황의 5세 손(증손자의 손자)으로 기록하고 있으나[10], 선대 부레쓰 천황과는 4촌 이상 떨어져 있어 혈연적으로 거리가 멀다. 기기에 따르면, 부레쓰 천황이 후사 없이 사망하자 오토모노 가네마로(大伴金村)와 모노노베노 아라카비(物部麁鹿火) 등 야마토 왕권의 유력 호족들이 오미국(近江國) 또는 에치젠국(越前國)을 다스리던 오호도 왕(男大迹王, 게이타이)을 추대하여 즉위시켰다고 한다.

그러나 그의 즉위 과정에는 여러 의문점이 제기된다. 오호도 왕은 처음 추대 제의를 의심했으며, 즉위 후에도 20년이 지난 526년에야 야마토(大倭)에 도읍을 정했다. 이는 당시 야마토 왕권 내부의 혼란이나 지역 세력 간의 갈등이 있었음을 시사하며, 왕권이 아직 안정되지 못했음을 보여준다. 또한 그의 사망 기록 역시 《고사기》와 《일본서기》 간에 차이가 있으며, 《일본서기》가 인용한 《백제본기》 기록에는 천황과 태자, 황자가 동시에 사망했다고 되어 있어 정변의 가능성도 제기된다.

게이타이 천황의 정확한 계보는 《일본서기》에 부속되었던 계도 한 권이 소실되어 명확하지 않다. 가마쿠라 시대의 문헌인 《석일본기》(『일본서기』의 주석서)에 인용된 《조구키》(上宮記)의 이문(逸文)을 통해 일부 짐작할 수 있는데, 이에 따르면 게이타이 천황의 부계 직계는 "호무다와케노오키미(오진 천황) ─ 와카노게후타 왕 ─ 오오로코(오호토 왕) ─ 오히 왕 ─ 히코우시 왕 ─ 오호도노오오키미(게이타이 천황)"로 이어진다. 이 《조구키》 이문은 스이코 천황 시대까지 거슬러 올라갈 수 있는 오래된 자료로 추정되어, 기기 이전의 계보 전승을 반영했을 가능성이 있다.

이러한 특수한 즉위 사정과 불확실한 계보 때문에 게이타이 천황의 출자를 둘러싸고 다양한 학설이 등장했다.

- 방계 왕족설: 기기의 기록과 《조구키》 이문을 근거로, 게이타이 천황을 오진 천황으로 거슬러 올라가는 먼 방계 왕족 출신으로 보는 견해이다. 사카모토 타로, 마유즈미 히로미치 등이 이 설을 지지했다.

- 신왕조설(왕조 교체설): 태평양 전쟁 이후 미즈노 유가 제기한 삼왕조교대설에 기반한 학설로, 게이타이 천황이 이전 왕조와 혈연관계가 없는 지방 호족 출신이며 실력으로 왕위를 계승하여 새로운 왕조를 열었다고 본다. 이는 천황가가 단일 혈통으로 이어져 왔다는 만세일계(萬世一系) 주장을 부정하는 해석으로 이어지며, 나오키 고지로, 이노우에 미츠사다 등의 지지를 받았다. 일부는 더 나아가 게이타이 천황이 오미(近江) 지역의 황족계 씨족인 오키나가(息長) 씨족 출신이라고 주장하기도 했다 (오카다 세이지 등).

- 호족 추대설: 현재 일본 역사학계에서 비교적 유력하게 받아들여지는 설이다. 게이타이 천황이 오진 천황의 실제 후손인지 여부보다는, 그가 야마토 왕권의 중추를 이루던 호족들의 지지를 받아 즉위했다고 본다. 즉, 왕위 찬탈보다는 당시 정치 상황 속에서 유력 호족들에 의해 추대된 결과라는 것이다. 일부 학자들은 5세기 야마토 왕권의 '오키미'(대왕) 지위가 특정 혈통으로 고정된 것이 아니라, 유력 호족 연합체의 수장으로서 선출되는 성격이었을 가능성을 제기하기도 한다 (다케미쓰 마코토 등).

게이타이 천황의 출자에 대한 논쟁은 여전히 진행 중이지만, 그는 실존했을 가능성이 높은 천황으로 여겨지며, 이후의 천황 계보는 거의 확실하게 현재의 황실까지 이어진다고 평가된다. 설령 신왕조설을 따른다 하더라도, 게이타이 천황 이후 약 1,500년간 이어진 일본 황실은 세계에서 가장 오래된 왕조 중 하나로 인정받는다. 따라서 일본 황실의 역사를 논할 때 게이타이 천황은 중요한 분기점으로 자주 언급된다.

3. 1. 김용운의 곤지 동일인설

한국의 수학자 김용운은 게이타이 천황이 백제의 곤지(昆支)와 동일 인물이라는 주장을 제기하였다. 그는 게이타이 천황의 다른 이름 중 하나인 '男大迹(오오토)'가 '큰 사람(大人)'을 뜻하며, 이는 백제 문주왕의 동생인 곤지의 이름 '큰치'와 같은 의미라고 설명했다.[75]그러나 이러한 주장은 스다 하치만 신사에서 발견된 국보 인물 화상경의 명문 내용과 배치된다는 반론이 있다. 이 명문에는 "계미년 8월 10일, 남제왕(男弟王)이 의시차가의 궁에 있을 때, 사마(斯麻)가 장수를 염원하여 ... 이 거울을 만든다"라고 기록되어 있다(해석에는 여러 설이 존재한다).

명문의 "계미년"이 503년을 가리키고, "남제왕"이 게이타이 천황, "사마"가 백제 무령왕(사마왕)을 지칭한다는 해석이 최근 학계에서 유력하게 받아들여지고 있다[56][57][58] [59][60]. 이 해석에 따르면, 곤지의 아들인 무령왕이 게이타이 천황의 장수를 기원하며 거울을 제작했다는 것이 된다[54]. 이는 아버지인 곤지와 아들 세대인 무령왕과 동시대 인물인 게이타이 천황이 동일 인물일 수 없다는 강력한 반증으로 제시된다.

물론 인물화상경 명문의 "계미년"을 443년으로 보는 설도 있으며, "남제왕"의 발음(오오토)이 게이타이 천황의 이름(오호도)과 미묘하게 다르다는 음운상의 문제점도 지적된다[52]. 또한 "남제왕"을 게이타이 천황이 아닌 다른 왕족으로, "사마"를 무령왕이 아닌 다른 인물로 해석하는 견해도 존재한다. 하지만 503년 설이 점차 지지를 얻으면서, 김용운의 곤지-게이타이 동일인물설은 설득력을 잃고 있다는 평가를 받는다.

4. 주요 업적 및 사건

게이타이 천황은 가와치 국 북부(현재 오사카부 히라카타시)의 구즈하에서 즉위를 선언하고, 부레쓰 천황의 여동생인 다시라카 공주와 결혼했다. 그러나 그의 즉위가 순탄했던 것은 아니어서, 당시 정치 중심지였던 야마토 국으로 들어가는 데 약 20년이 걸렸다는 기록이 있다.

게이타이 천황의 통치 말기인 527년 또는 528년에는 규슈의 쓰쿠시 국에서 이와이의 난이 발생했다. 게이타이 천황은 모노노베노 아라카비를 쇼군으로 임명하여 파견했고, 반란은 진압되었다.

게이타이 천황의 사망 시기와 그 후의 왕위 계승을 둘러싸고 여러 기록 간에 차이가 있어, 6세기 전반 일본 내부에 정치적 혼란이나 내란이 있었을 가능성이 제기된다. 이 혼란기를 간지를 따서 신해의 변(辛亥の變)이라고 부르기도 한다.

- 사망 연도 논란: 《일본서기》는 게이타이 천황의 사망 연도를 《백제본기》 기록을 인용해 신해년(531년)으로 보면서도, 갑인년(534년)이라는 설도 함께 싣고 있다.[4] 갑인년은 다음 안칸 천황의 즉위년으로, 게이타이 천황 사후 2년간 왕위가 비어 있었음을 시사한다. 반면 《고사기》는 게이타이 천황이 신해년보다 4년 빠른 정미년(527년)에 사망했다고 기록한다.[4]

- 《백제본기》 기록: 《백제본기》에는 신해년(531년)에 "일본의 천황 및 태자 ・ 황자들이 모두 죽었다"는 기록이 있었다고 전해진다. 이 기록의 신뢰성과 해석을 두고 논란이 있는데, 현존하지 않는 자료이기에 검증이 어렵고, 백제의 관점에서 기록된 내용을 그대로 받아들이기 어렵다는 비판도 있다.

- 왕위 계승 순서 문제: 《상궁성덕법왕제설(上宮聖德法王帝說)》이나 《겐코지가람연기(元興寺伽藍緣起)》 같은 기록은 긴메이 천황이 신해년(531년)에 즉위했다고 하여, 게이타이 천황 바로 다음에 긴메이 천황이 즉위한 것처럼 서술한다. 이는 《일본서기》가 게이타이 천황과 긴메이 천황 사이에 안칸 천황과 센카 천황 두 명의 천황이 있었다고 기록한 것과 차이가 있다.

- '두 개의 조정' 병립설: 이러한 기록상의 모순 때문에, 게이타이 천황 사후 야마토 정권 내부에 심각한 대립이 발생했다는 주장이 제기되었다. 기타 사다키치(喜田貞吉)는 게이타이 천황 사후, 지방 호족 출신 왕비 소생의 안칸-센카계와 닌켄 천황의 황녀 소생인 긴메이계가 나뉘어 '두 개의 조정'이 병립했을 가능성을 시사했다. 하야시야 진사부로(林屋辰三郞)는 이를 발전시켜, 게이타이 천황 말기의 혼란(이와이의 난 등)이 왕위 계승 분쟁으로 이어져 전국적인 내란 상태가 발생했고, 《일본서기》가 이를 숨기기 위해 형제간의 순차적 계승처럼 기록했다고 주장하였다.

- 병립설에 대한 반론: '두 개의 조정' 병립설이나 내란설을 부정하고, 《일본서기》의 기록대로 게이타이 천황 사후 안칸 천황과 센카 천황이 짧은 기간 재위하다 사망하여 긴메이 천황으로 왕위가 이어진 자연스러운 계승으로 보는 견해도 유력하다. 병립설을 지지하는 학자들 사이에서도 대립의 성격(예: 소가 씨 vs 오오토모 씨, 중앙 호족 vs 지방 호족, 오미(臣)계 vs 무라지(連)계 호족)에 대한 해석은 다양하다.

이 시기는 백제로부터의 불교 전래, 미야케(屯倉) 설치, 제기(帝紀) ・ 구사(舊辭) 등 기록물 편찬 시작, 화풍 시호(和風諡號) 도입, 무사시노 구니노미야쓰코(武蔵國造)의 난 등 일본 고대 국가 형성 과정에서 중요한 사건들이 연이어 발생한 때였다. 따라서 당시 정치 상황에 대한 해석은 이 시기 역사적 변화를 이해하는 데 중요한 영향을 미친다.

게이타이 천황의 아들들 중 안칸 천황, 센카 천황, 긴메이 천황이 차례로 왕위에 올랐다.[5]

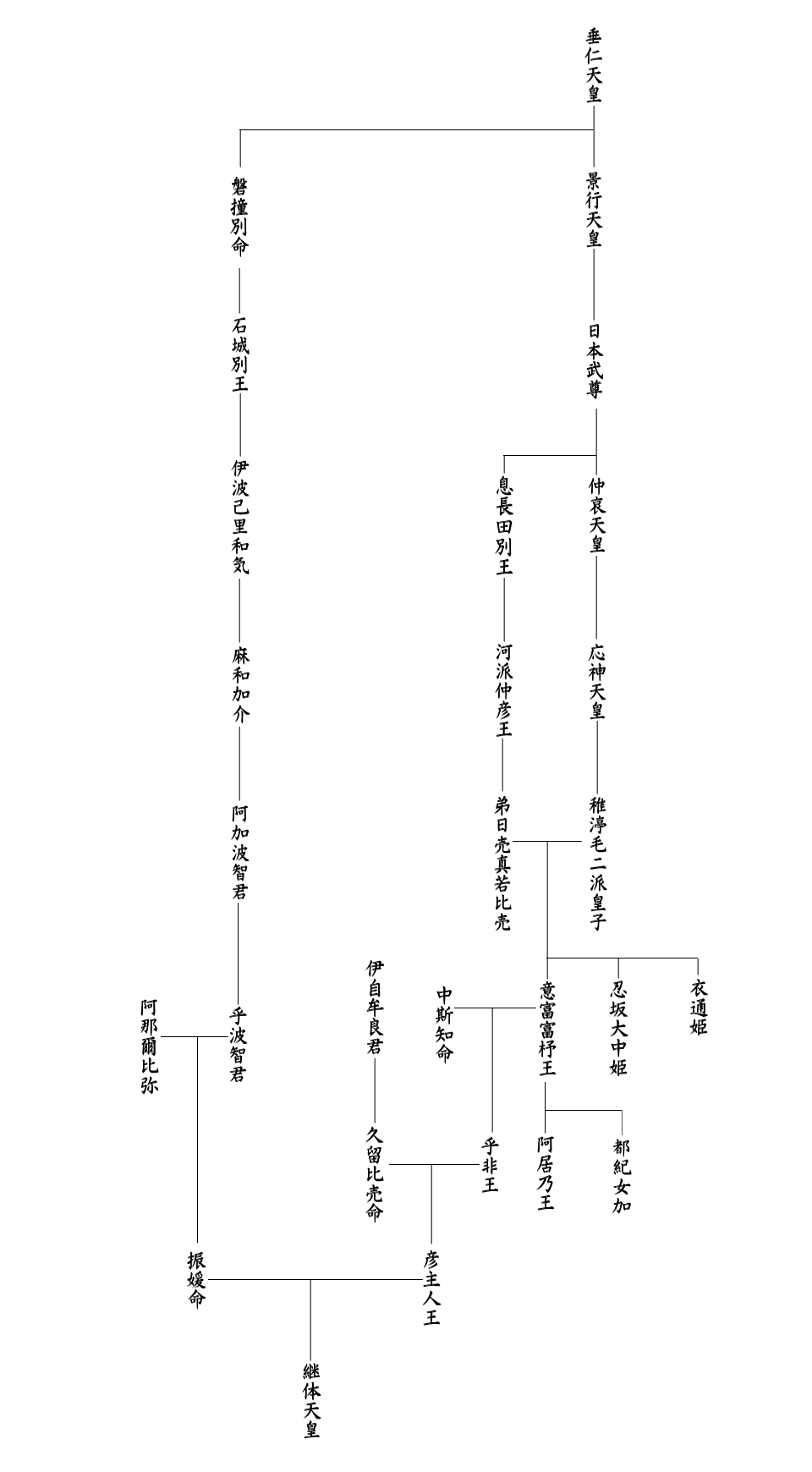

5. 계보

게이타이 천황의 가계는 《일본서기》와 《고사기》에 기록되어 있으나, 기록 간 차이가 있고 중간 4대의 계보가 생략되어 불분명한 부분이 있다. 《석일본기(釋日本記)》에 인용된 《조구키(上宮記)》 기록을 통해 일부 추정할 수 있지만, 이 기록의 신빙성 문제 등으로 인해 선대 계보의 불확실성은 여전히 남아있다.[21] 게이타이 천황은 오진 천황의 5대손으로 알려져 있으며, 어머니는 후리히메(振媛일본어)이다.

선대 부레쓰 천황과는 직접적인 혈연관계가 아니었기에, 즉위 후 부레쓰 천황의 누이동생(또는 누나)인 다시라카 황녀(手白香皇女)를 황후로 맞이했다. 이는 선대 왕통과의 연결을 통해 왕위 계승의 정당성을 확보하려는 정략결혼으로 해석된다.[19] 여러 후비와 자녀를 두었으나, 황후 다시라카 황녀와의 사이에서 태어난 긴메이 천황(欽明天皇)이 왕위를 계승했으며, 그의 혈통이 현재의 일본 황실까지 이어지고 있다.

5. 1. 선대

《일본서기》에 따르면, 게이타이 천황의 아버지는 오진 천황의 5대손인 히코우시 왕(彦主人王)이며, 어머니는 스이닌 천황의 7대손으로 전해지는 후리히메(振媛일본어)이다. 그러나 《고사기》와 《일본서기》 본문에는 오진 천황부터 게이타이 천황 사이의 4대에 대한 구체적인 계보가 생략되어 있다.이 중간 계보는 《석일본기(釋日本記)》에 인용된 《조구키(上宮記)》[21] 이본 기록을 통해 추정해 볼 수 있다. 이 기록에 따르면, 오진 천황(호무타와케노 오키미 凡牟都和希王일본어)에서 시작하여 와카누케후타마타 왕(若野毛二俣王일본어) ─ 오이라쓰코(大郎子, 다른 이름 오호도노오키미 意富富等王일본어) ─ 오이도 왕(乎非王일본어) ─ 우시 왕(汙斯王일본어, 히코우시 왕과 동일인물로 추정)을 거쳐 게이타이 천황(오호도노오키미 乎富等大公王일본어)으로 이어지는 것으로 보인다. 다만, 《조구키》 기록의 신빙성과 실제 혈통에 대해서는 스이코 천황 시대의 기록일 가능성이 제기되는[21] 등 논란이 있으며, 확정된 사실로 보기는 어렵다.

게이타이 천황의 어머니 후리히메는 고시국(에치젠국) 지역 호족 가문 출신으로, 아버지 히코우시 왕이 사망한 후 어린 게이타이 천황을 데리고 고향인 에치젠 다카무쿠(현 후쿠이현 사카이시 마루오카정 다카쿠라)로 돌아가 양육한 것으로 전해진다.

게이타이 천황의 직계 조상은 다음과 같이 정리될 수 있다.

선대 천황인 부레쓰 천황과 직접적인 부자 관계가 아니며, 오진 천황의 5대손이라는 비교적 먼 방계 혈족이라는 점 때문에, 그의 즉위는 새로운 왕조의 시작으로 보는 시각(왕조 교체설)과 기존 왕가의 방계 혈족 계승으로 보는 시각이 대립하며[21] 현대 역사학계에서도 논쟁이 계속되고 있다.

5. 2. 후대

황후는 닌켄 천황(仁賢天皇)의 딸이자 부레쓰 천황(武烈天皇)의 누이동생(또는 누나)인 다시라카 황녀(手白香皇女)이다. 게이타이 천황은 야마토에 들어오기 전에 이미 여러 아내와 많은 자식을 두었지만, 즉위 후 선대 천황의 여동생인 다시라카 황녀를 정식 황후로 맞이했다. 이는 선대 왕통과의 연결을 통해 자신의 왕위 계승 정당성을 강화하려는 정략 결혼의 성격이 강했다. 즉, 정통성 있는 혈통의 다시라카 황녀를 황후로 삼음으로써 일종의 데릴사위 형태로 자신의 지위를 공고히 하고자 한 것으로 해석된다.[19]

게이타이 천황에게는 많은 아들이 있었지만, 황후 다시라카 황녀와의 사이에서 태어난 긴메이 천황(欽明天皇, 天国排開広庭尊|아메쿠니오시하라키히로니와노미코토일본어)이 다른 아들들을 제치고 '적자(嫡子)'로서 왕위를 계승했다. 긴메이 천황 역시 다시라카 황녀의 조카이자 센카 천황(宣化天皇)의 딸인 이시히메 황녀(石姬皇女)를 황후로 맞아 비다쓰 천황(敏達天皇)을 낳았다. 이는 게이타이 천황계가 가진 '방계'라는 혈통적 약점을 황후의 '직계' 혈통으로 보강하려는 의도로 볼 수 있으며, 이를 통해 긴메이 천황의 혈통이 오늘날의 황실까지 이어지게 되었다.

게이타이 천황의 후비와 자녀는 다음과 같다.

게이타이 천황(오호도 왕)은 혼인을 통해 세력을 확장한 것으로 보인다. 『고사기』와 『일본서기』 기록에 따르면, 그는 여러 지역 호족의 딸들을 후비로 맞이했다. 특히 출신지로 알려진 오미국(현 시가현) 북부 호족 출신 후비가 5명으로 가장 많았으며, 이는 오미 지역, 특히 비와호 북부를 중심으로 강력한 기반을 다졌음을 시사한다. 그의 할아버지인 오히 왕(乎非王)은 미노국(현 기후현 남부)의 미야쓰코 딸과 혼인했고[22], 어머니 후리히메는 에치젠국(현 후쿠이현) 출신이었으므로, 게이타이 시대에는 이미 미노와 에치젠 지역까지 세력권에 포함되었을 가능성이 크다. 이후 오와리국(현 아이치현) 호족의 딸인 메노코히메를 왕비로 맞이함으로써, 오미 북부를 중심으로 에치젠, 미노, 오와리에 이르는 넓은 지역에 걸쳐 세력 기반을 구축한 것으로 추정된다.[23] 특히 당시 대형 고분군이 출현했던 오와리와의 동맹은 야마토 정권의 동방 진출에 중요한 경제적, 군사적 기반을 제공했을 것이다. 또한 야마토의 유력 호족인 와니씨나 가와치국 호족과의 혼인 관계도 확인된다.

이처럼 게이타이 천황은 오미 북부를 거점으로 호쿠리쿠도와 도산도 등 주요 교통로를 장악하며 강력한 세력을 형성했다. 특히 미오 씨(三尾氏) 가문에서는 두 명의 후비를 맞이했는데, 이는 미오 씨가 게이타이 천황에게 중요한 세력이었음을 보여준다.

그러나 게이타이 천황 사후에는 왕위 계승을 둘러싼 분쟁이 발생했다. 오와리노메노코히메 소생의 안칸 천황, 센카 천황을 지지하는 세력과 황후 다시라카 황녀 소생의 긴메이 천황을 지지하는 세력 간의 대립이 그것이다.[7]

6. 전설

게이타이 천황에게는 에치젠국을 개척했다는 전승이 전해진다. 당시 에치젠은 대부분 습지로 이루어져 농사를 짓거나 사람이 살기 어려운 땅이었다고 한다. 오오도노미코(男大迹王, 훗날의 게이타이 천황)는 이 지역을 다스리게 되면서 먼저 아스와야 산에 아스와야 신사의 전신이 되는 신전을 짓고 오오미야도코로노미타마(大宮地之靈) 신을 모셔 지역의 수호신으로 삼았다.

이후 오오도노미코는 지형을 살핀 뒤 대규모 치수 사업을 벌여 구즈류 강, 아스와야 강, 히노 강의 세 하천 물길을 정비하여 습지였던 에치젠 평야를 개간하는 데 성공했다. 덕분에 에치젠은 풍요로운 땅으로 변모하여 사람들이 정착할 수 있게 되었다. 나아가 오오도노미코는 항구를 열어 수운을 발전시키고 벼농사, 양잠, 채석, 제지 등 다양한 산업을 일으켰다고 전해진다.

훗날 오오도노미코가 천황으로 즉위하기 위해 에치젠을 떠나게 되었을 때, 그는 이 땅을 염려하여 자신의 생령(生靈)을 아스와야 신사에 남겨두고 딸 우마쿠다 황녀(馬来田皇女)에게 제사를 맡겨 뒷일을 부탁했다고 한다. 이러한 전승으로 인해 게이타이 천황은 에치젠 개척의 조상신으로 여겨진다.

이러한 전설을 바탕으로 각색된 것이 노의 「화광(花筐)」이라는 작품이다. 극 중에서 게이타이 미카도(게이타이 천황)는 부레쓰 천황의 후계자로 선택되어 수도로 떠나게 된다. 그는 총애하던 여인 시테(照日)에게 편지와 함께 기념으로 꽃바구니를 남긴다. 게이타이를 그리워하던 시테는 시녀와 함께 미친 여인의 모습으로 수도까지 뒤쫓아 간다. 마침 단풍 구경을 나온 게이타이의 행차 앞에서 시테는 신하에게 밀려 꽃바구니를 떨어뜨리고, 전한 무제와 이 부인(李夫人)의 고사를 춤으로 표현한다. 게이타이는 그 꽃바구니가 자신이 시테에게 주었던 것임을 알아보고 그녀를 다시 맞아들여 수도로 데려온다. 이후 두 사람 사이에서 태어난 아이가 훗날 안칸 천황으로 즉위한다는 내용이다.

7. 묘소

일본 궁내청은 게이타이 천황의 능으로 三島藍野陵|미시마노아이노 료일본어를 지정하고 있다.[65] 현재 이 능은 오사카부 이바라키시 오타 산초메(太田三丁目)에 위치한 오타 차우스야마 고분(太田茶臼山古墳)으로 비정된다. 이 고분은 길이 227m에 달하는 전방후원분이지만,[65] 실제 축조 시기는 5세기 중반으로 추정되어 게이타이 천황의 재위 시기(6세기 전반)와는 차이가 있다. 이러한 이유로 오타 차우스야마 고분이 실제 게이타이 천황의 능인지에 대해서는 의문이 제기되며, 일부에서는 피장자를 게이타이 천황의 증조부인 오호호도 왕(意富富杼王)으로 추정하기도 한다.[42]

최근 역사학계와 고고학계에서는 오타 차우스야마 고분에서 동쪽으로 약 1.3km 떨어진 다카쓰키시 군게신마치(郡家新町)에 있는 이마키즈카 고분(今城塚古墳)을 실제 게이타이 천황의 능으로 보는 것이 정설이다. 이마키즈카 고분은 분구 길이 190m의 전방후원분으로, 요도강 유역에서는 가장 크며, 6세기 전반에 축조된 고분 중에서는 최대 규모를 자랑한다.[66] 이는 당시 야마토 정권의 중심 세력이 기존의 야마토국·가와치국 남부에서 기나이 북부의 요도강 수계로 이동했을 가능성을 시사한다. 고분 주위에는 이중 해자(垓子)가 둘러쳐져 있으며, 해자를 포함한 전체 영역은 340×350m에 달한다.

1997년부터 다카쓰키 시 교육위원회 주도로 발굴 조사가 진행되었는데, 특히 이중 해자를 나누는 제방 위에서 일본 최대 규모의 하니와 군(埴輪群)이 발견되어 주목받았다. 동서 62~65m, 남북 약 6m 넓이의 제사 공간에서 주택, 무기, 동물, 인물 등 다양한 형태의 하니와 113점 이상이 출토되었다. 특히 높이가 170cm에 달하는 주택 모양 하니와는 가쓰오키(鰹木), 지기(千木) 등 신사 건축의 특징을 정교하게 표현하고 있다. 이러한 하니와들은 인근의 신이케 하니와 제작 유적에서 공급된 것으로 추정된다.[43]

또한 고분 내부에서는 최소 3기의 석관이 안치되었던 것으로 보인다. 구마모토현 우토시 부근의 아소 핑크석, 나라현과 오사카부 경계의 니조산 백석(白石), 그리고 효고현 다카사고시의 류잔석으로 만들어진 석관 파편들이 발견되었다. 이 중, 류잔석은 고대 대왕가의 관 재료로 주로 사용되었다는 점에서[67] 피장자가 대왕위의 정당한 계승자였음을 시사한다.[45] 이 석관들은 1596년 후시미 대지진 때 파괴된 것으로 추정된다.[68] 과거에는 1568년 오다 노부나가가 이 지역을 공격했을 때 고분이 성채로 사용되면서 훼손되었다는 설도 있었으나, 발굴 결과 지진 피해설이 더 유력해졌다.

이마키즈카 고분은 그 규모와 형태, 출토 유물, 문헌 기록(고사기, 일본서기, 엔기시키 등) 검토 결과, 6세기 전반 야마토 정권의 오키미 무덤, 즉 게이타이 천황의 진정한 능으로 보는 것이 학계의 정설이다. 이미 1935년부터 1944년까지 활동한 임시능묘조사위원회에서도 이 고분을 '능묘 참고지'로 편입할 것을 제안했지만, 궁내청은 현재까지도 이를 받아들이지 않고 있다. 이 때문에 이마키즈카 고분은 궁내청의 관리 대상에서 벗어나 일반 시민들의 자유로운 출입이 가능하며, 발굴 조사와 공원 정비가 이루어질 수 있었다.

2011년 4월, 다카쓰키 시는 이마키즈카 고분을 사적 공원으로 정비하여 개방했다. 발굴된 하니와 제사 공간 등에는 실물 크기의 복제품(레플리카)이 전시되었으며, 실제 출토된 하니와 유물들은 인근의 이마키즈카 고대역사관(今城塚古代歴史館)에서 관람할 수 있다.

한편, 게이타이 천황의 어령(御霊)은 다른 역대 천황 및 황족들과 함께 황거 내 황령전(궁중삼전의 하나)에 모셔져 있다.

8. 스다하치만 신사 인물화상경

스다 하치만 신사에 소장된 국보 「인물화상경(人物畵像鏡)」에는 다음과 같은 명문이 새겨져 있다.

''계미년 8월 10일에 남제왕(男弟王)이 오시사카노미야(意柴沙加宮)에 있을 때, 사마(斯麻)가 장수를 기원하며 가와치노아타이(開中費直), 예인(穢人) 금주리(今州利) 두 사람을 보내 상질의 백동 2백 한(旱)을 가져다 이 거울을 만들었다.''

(원문: 癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時斯麻念長壽遣開中費直穢人今州利二人等取白上同二百旱作此竟)

이 명문의 판독과 해석에 대해서는 여러 가지 설이 존재한다.

스다 하치만 신사는 859년에 창건되었으나, 이 거울의 정확한 출토 장소나 시기는 밝혀지지 않았다. 명문에 기록된 '계미년(癸未年)'이 언제를 가리키는지에 대해서는 443년설과 503년설 등의 논쟁이 있다.

503년설은 명문의 '남제왕(男弟王, 일본어 발음 오호도노오키미)'을 게이타이 천황(당시 이름 男大迹王, 오호도노오키미)으로 해석한다. 이 설에 따르면 게이타이 천황은 부레쓰 천황 5년인 503년 8월 10일(양력 9월 18일) 시점에 이미 야마토의 오시사카노미야(意柴沙加宮, 오사카노미야)에 있었다는 의미가 된다. 이는 게이타이 천황이 기나이(畿內) 세력의 저항 때문에 오랫동안 야마토(나라 분지)에 들어가지 못했다는 통설과 배치된다.

503년설에서는 거울 제작을 의뢰하며 게이타이 천황의 장수를 기원한 '사마(斯麻)'를 당시 왜와 동맹 관계였던 백제의 무령왕으로 해석한다. 무령왕의 본명은 사마(斯麻)였고 생전에는 사마왕(斯麻王)으로 불렸다. 한국에서는 '남제왕(男弟王)'을 문자 그대로 '남동생 왕'으로 해석하여, 게이타이 천황이 무령왕에게 '남동생 왕'으로 불렸다고 보기도 한다. 이는 당시 백제와 왜의 역학 관계나 두 왕실 간의 혈연 관계를 보여주는 근거로 제시되기도 한다.[79][80]

한편, 고사기의 '오호도(袁本杼|일본어)'와 거울 명문의 '오호도(男弟|일본어)'는 6세기 초 실제 발음이 달랐을 수 있다는 지적이 있다. 명문의 '남제(男弟)'는 발음상 '오오토'에 가까워 게이타이 천황의 이름 '오호도'와는 음운론적 차이가 있다는 것이다.[52] 이 때문에 '남제왕'이 게이타이 천황이 아니라는 해석도 있다. 다른 설로는 '남제왕'을 '대왕의 남동생인 왕족'으로 해석하여 인교 천황의 황후 오사카노오나카쓰히메의 오빠이자 게이타이 천황의 증조부인 오호도 왕으로 보기도 한다. 이 경우 '계미년'은 443년이 되고, 거울 제작을 의뢰한 '사마'는 무령왕이 아닌 다른 인물(예: 미시마 현주)로 추정된다.[53]

최근 여러 학자들은 문헌 사학 및 고고학 연구를 통해 503년 설을 유력하게 보고 있다.[56][57][58] [59][60][54]

참조

[1]

웹사이트

Imperial Household Agency

http://www.kunaicho.[...]

[2]

서적

Jinnō Shōtōki

1980

[2]

서적

Annales des empereurs du japon

1834

[3]

서적

The Imperial House of Japan

1959

[4]

문서

lunisolar calendar

[5]

서적

Nihongi

1998

[6]

서적

Nihongi

1998

[7]

서적

The Cambridge history of Japan: Ancient Japan

1993

[8]

문서

[9]

웹사이트

謎多き古代天皇、福井に残る痕跡 朝鮮との結びつきも

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞デジタル

2020-04-15

[10]

문서

仲哀天皇

[11]

문서

古事記

485

[12]

문서

上宮記

[13]

문서

古事記 継体即位記

[14]

문서

[15]

문서

日本書紀 継体即位条

[16]

문서

日本書紀

[17]

URL

http://www.kyotofu-m[...]

[18]

논문

高槻市教委

2008

[19]

웹사이트

継体天皇陵と手白香皇后陵

https://www.library-[...]

福井県

2023-11-13

[20]

문서

継体天皇と即位の謎

[21]

문서

継体天皇と即位の謎

[22]

문서

上宮記

[23]

문서

[24]

URL

http://www.city.taka[...]

[25]

서적

壬申の乱における三尾城の所在をめぐって(滋賀文化財だより No.64)

財団法人滋賀県文化財保護協会

[25]

PDFlink

http://shiga-bunkaza[...]

[26]

논문

2013

[27]

서적

継体大王と渡来人 枚方歴史フォーラム

大巧社

1998

[28]

문서

継体王朝

大巧社

2000-11-15

[29]

문서

継体天皇の時代

吉川弘文館

2008-07-01

[30]

서적

遺跡が語る近江の古代史

サンライズ出版

2007

[31]

인용문

聖徳太子と鉄の王朝

角川選書

1995-07-01

[32]

보고서

天川ダム障害防止対策事業に伴う発掘調査報告書:東谷遺跡

滋賀県教育委員会事務局文化財保護課他

2004

[33]

보고서

斧研川荒廃砂防事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書:北牧野古墳群

滋賀県教育委員会

2003

[34]

서적

記紀の考古学

朝日文庫

2005

[35]

문서

[35]

서적

北近江の遺跡

サンブライト出版

1986

[36]

간행물

東谷遺跡

滋賀県教育委員会・滋賀県文化財保護協会

2004

[37]

간행물

若狭・近江・讃岐・阿波における古代生産遺跡の調査

同志社大学文学部文化学科

1971

[38]

서적

高島市歴史散歩

高島市教育委員会

2013

[39]

서적

高島市歴史散歩

高島市教育委員会

2017

[40]

서적

高島市歴史散歩

高島市教育委員会

2017

[41]

문서

滋賀県高島市鴨の天神畑遺跡発掘調査現地説明会資料

http://shiga-bunkaza[...]

財団法人滋賀県文化財保護協会

2011-05-15

[42]

서적

継体王朝 継体大王の陵・棺・埴輪

大巧社

2000-11-15

[43]

서적

継体王朝

大巧社

[44]

서적

継体天皇と即位の謎

吉川弘文館

2020-03-01

[45]

서적

継体天皇の時代

吉川弘文館

2008-07-01

[46]

서적

継体王朝

大巧社

[47]

서적

継体王朝

大巧社

[48]

서적

継体王朝

大巧社

[49]

서적

継体王朝

大巧社

2000-11-15

[50]

웹사이트

鴨稲荷山古墳

https://www.city.tak[...]

[51]

서적

継体王朝

大巧社

2000-11-15

[52]

서적

世界大百科事典

2007

[53]

논문

高槻市教委

2008

[54]

서적

継体天皇と即位の謎

吉川弘文館

2020-03-01

[55]

서적

継体天皇と即位の謎

吉川弘文館

2020-03-01

[56]

서적

継体天皇と即位の謎

吉川弘文館

2020-03-01

[57]

서적

継体天皇と朝鮮半島の謎

文春新書

2013

[58]

서적

古代天皇の誕生

角川ソフィア文庫

2019-06-25

[59]

웹사이트

継体天皇は「皇族」として即位

2020-05-21

[60]

서적

古代史講義

2023-09-10

[61]

문서

近江国高島郡水尾村の古墳

京都帝國大學

1923-12-11

[62]

문서

筒城宮遷都1500年記念シンポジウム資料集

京田辺市教育委員会

2011

[63]

웹사이트

「広報 京たなべ」

https://www.city.kyo[...]

2011-10-01

[64]

서적

由緒・偽文書と地域社会―北河内を中心に

勉誠出版

2019

[65]

웹사이트

繼體天皇 三嶋藍野陵

https://www.kunaicho[...]

宮内庁

2020-03-19

[66]

논문

2013

[67]

논문

高槻市教委

2008

[68]

논문

2013

[69]

뉴스

橋の石材、「真の継体天皇陵」の石棺か 高槻の歴史館発表「大王のひつぎの実態に迫る発見」

https://web.archive.[...]

産経新聞

2016-11-10

[70]

문서

古事記、日本書紀による

[71]

인터뷰

継体天皇の謎を追い20年 地元・越前で一族の痕跡をたどる

https://tsushin.bukk[...]

佛教大学

2024-07-15

[72]

서적

謎の大王継体天皇

文藝春秋

2001-09

[73]

서적

神話と歴史

吉川弘文館

2006-01-01

[74]

웹사이트

奈良県民だより 記紀に親しむ

https://www.pref.nar[...]

나라현

[75]

뉴스

현대 일본어는 백제어에서 출발

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2009-07-24

[76]

문서

미노쿠니노기미(三國公) ・ 미노쿠니노마히토(三國眞人)의 시조

[77]

문서

사케히토노기미(酒人公)의 시조로 노가쿠(能樂)의 곤고류(金剛流)는 그의 후손으로 알려져 있다. 정식 기록에는 나오지 않는다.

[78]

문서

사카다노기미(坂田公)의 시조

[79]

웹사이트

한·일 관계 몸통찾기 내게 맡겨라

http://www.donga.com[...]

주간동아

[80]

서적

백제 무령왕의 세계

주류성출판산

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com