전한 무제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

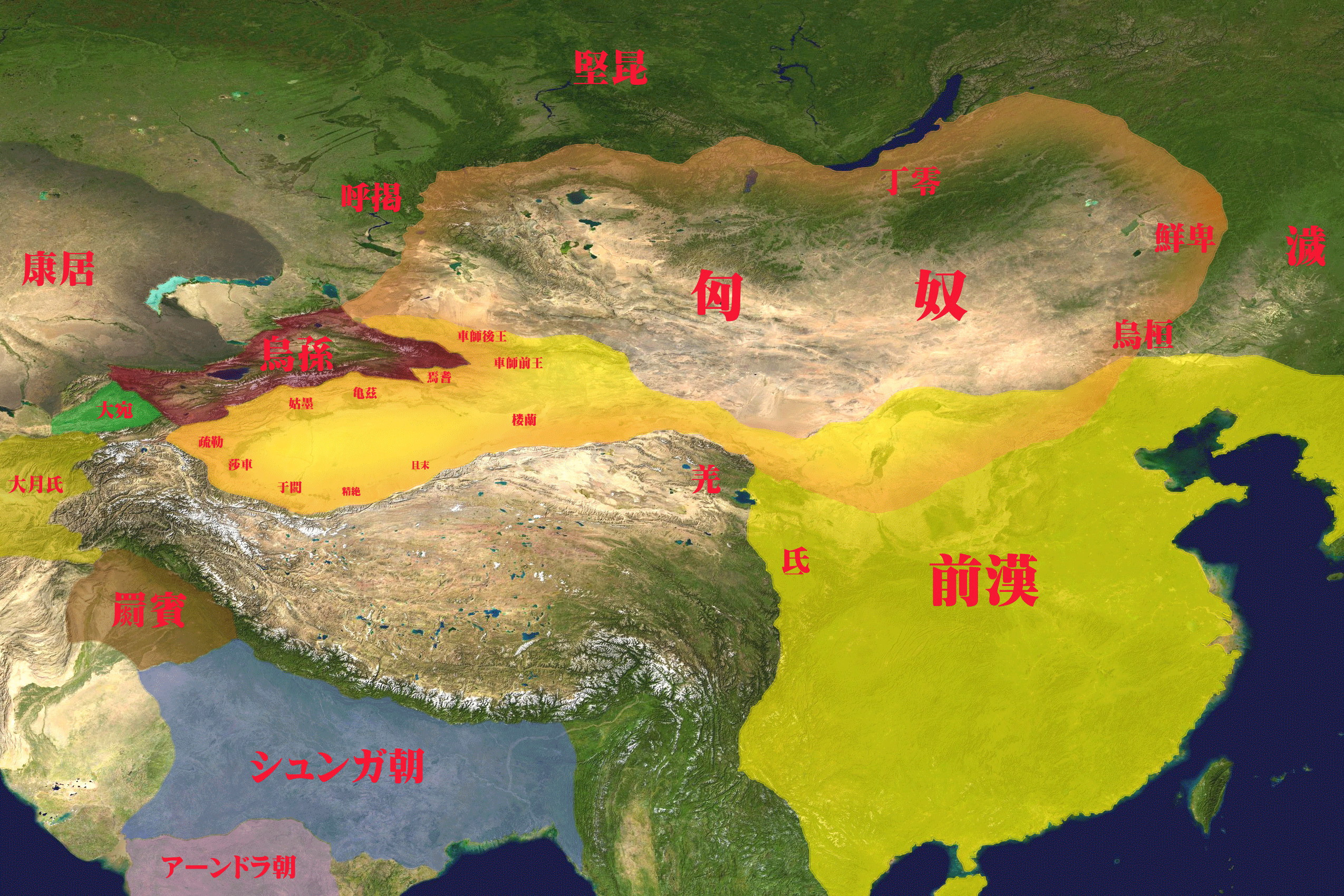

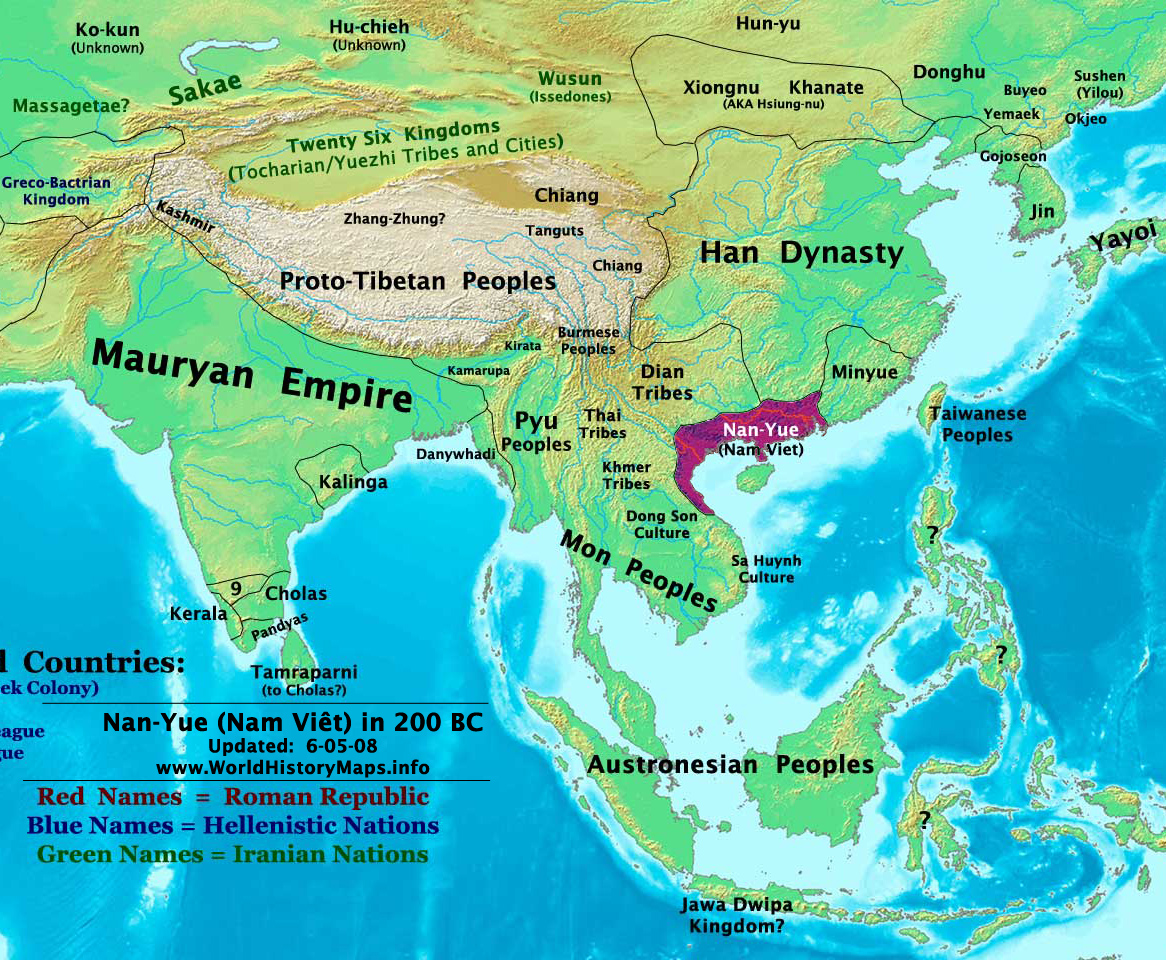

전한 무제는 한나라의 제7대 황제로, 기원전 141년부터 기원전 87년까지 재위했다. 그는 흉노 정벌, 남방 정벌, 고조선 정벌 등 대외 팽창 정책을 펼쳐 한나라의 영토를 확장했다. 또한, 유교를 국가 이념으로 채택하고 중앙 집권 체제를 강화했으며, 소금, 철, 술 전매제를 시행하여 재정을 확충했다. 하지만 과도한 정복 전쟁과 사치스러운 생활로 백성들의 고통을 가중시키고, 마녀 사냥과 같은 정치적 숙청을 통해 많은 인명을 희생시켰다. 그의 치세는 찬란한 영토 확장과 강력한 중앙 집권 체제를 구축했지만, 경제적 어려움과 백성들의 고통을 수반하여 긍정적, 부정적 평가가 공존한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전한 무제 - 한나라의 남월 정복

한나라의 남월 정복은 기원전 111년 한나라가 남월을 침공하여 멸망시키고 9개의 군으로 나누어 통치한 사건으로, 남월 내부 분열과 쿠데타를 계기로 발생했으며, 한나라의 남방 확대와 경제적 영향력 강화에 기여했지만 토착 문화 억압 등 논란도 있다. - 전한 무제 - 무고의 화

무고의 화는 기원전 91년 전한 무제 시기에 강충의 모함으로 태자 유거가 반란을 일으켰다는 무고가 발생하여 태자가 자결하는 비극적인 정치적 사건으로, 무제가 뉘우치고 태자의 명예를 회복시켰으나 한 왕조에 큰 혼란을 야기했다. - 위만조선 - 한사군

한사군은 기원전 108년 한나라가 위만조선을 멸망시킨 후 설치한 낙랑군, 진번군, 임둔군, 현도군의 네 군현을 지칭하며, 위치에 대해서는 한반도와 요동반도 주장으로 나뉘고 특히 낙랑군의 위치는 논쟁의 대상이다. - 위만조선 - 왕검성

왕검성은 왕험성으로도 불리며 고조선의 수도로 알려진 성으로, 여러 역사 기록에 등장하고 고조선 멸망 당시 우거왕이 농성전을 벌였던 곳으로 기록되나, 위치에 대해서는 요동설과 평양설이 엇갈리고 한국 사학계에서는 평양설이 주류를 이룬다.

2. 생애

경제의 아들로, 16세에 황제에 즉위하였다. 즉위 초에는 문제의 황후였던 도태후가 실권을 쥐고 있었으나, 도태후가 죽자 친정을 시작하였다.[4] 유학자 동중서의 의견을 수렴하여 유교를 국가 이념이자 학문으로 삼았다. 기원전 134년에는 동중서의 건의에 따라 매년 군국에 효(행)와 렴(결)한 자를 각각 한 명씩 추천하여 채용하도록 하였다. 기원전 124년에는 공손홍의 건의로 수도 장안에 태학을 설립하고, 그 학생들도 등용하도록 하였다. 기원전 136년에는 오경박사가 설치되어 오경 연구가 이루어졌다.

이복 형제와 귀족을 제거하여 황제권을 강화시켰다. 즉위 후 전대의 권신들과 외척들을 숙청, 면직시키고 실력과 능력으로 어질고 겸손한 인재를 채용하여 관료의 자질을 향상시켰다. 강력한 경쟁자였던 중산정왕 유승을 계속 의심하였는데, 유승은 이 의심을 피하고자 일부러 주색에 탐닉하는 모습을 보였다.[4]

장건을 파견하여 서역과 통하는 실크로드 건설을 시작하였다. 위청과 곽거병 등으로 하여금 흉노를 소탕케 하였다. 인재 채용에 조건과 자격을 가리지 않아 흉노족 출신 노예 김일제를 발탁하기도 했다.

2. 1. 초기 생애

경제의 열한 번째 아들이자,한 문제(漢文帝)의 아들들 중 막내였다. 그의 어머니 왕지(王娡)는 한 고조(劉邦) 시대의 연왕(燕王) 장도(臧荼)의 손녀였다. 왕지는 처음에는 금왕손(金王孫)이라는 평민과 결혼하여 딸 하나를 낳았다. 그러나 점쟁이가 왕지와 그녀의 여동생이 언젠가 매우 존귀해질 것이라는 점괘를 보았고, 왕지의 어머니 장아(臧兒)는 왕지를 당시 황태자였던 유기(훗날의 한 경제)에게 바치기 위해 강제로 이혼시켰다. 유기에게 바쳐진 후, 왕지는 양신공주, 남궁공주(南宫公主), 롱뤼 공주를 낳았다.유기가 아버지인 한 문제가 사망한 기원전 156년에 한 경제(漢景帝)로 즉위한 날, 왕지는 유철을 낳았고 왕자를 낳았다는 이유로 후궁으로 승격되었다. 왕지는 임신했을 때, 태양이 자신의 자궁으로 떨어지는 꿈을 꾸었다고 한다. 한 경제는 기원전 153년 5월 16일에 어린 유체를 교동왕(膠東王)으로 책봉했다.[3] 총명한 아이였던 유체는 매우 어린 나이부터 한 경제의 총애를 받는 아들로 여겨졌다.

경제의 정실 부인인 보황후는 자식이 없었다. 경제의 장남인 유융이 기원전 153년에 황태자로 책봉되었으나, 유융의 생모 려씨(栗姬)는 아들이 황제가 될 것이라 확신하여 거만하고 질투심이 강했다. 경제의 누이인 관타오장공주(館陶長公主) 유표(劉嫖)는 자신의 딸을 유융과 혼인시키려 했으나, 려씨는 관타오장공주가 경제에게 새 후궁들을 바치는 것에 불만을 품고 무례하게 거절했다.

이에 관타오장공주는 왕씨와 어린 유철에게 접근하여 자신의 딸 진교와의 혼인을 제안했다. 왕씨는 이 기회를 잡아 관타오장공주와 정치적 동맹을 맺었다. 위진 시대 설화인 "한무고사"(漢武故事 / 汉武故事, "한무제 이야기"라고도 함)에 따르면, 왕실 모임에서 관타오장공주가 5세의 유철을 품에 안고 조카에게 그의 사촌 아교와 결혼하고 싶은지 물었고, 어린 황태자는 결혼하면 "금으로 집을 지어주겠다"고 자랑했다는 이야기가 전해진다. 이는 관용어구 "금옥에 아교를 감추다"(金屋藏嬌)라는 말의 유래가 되었다.

관타오장공주는 끊임없이 경제 앞에서 려씨를 비난했고, 경제는 려씨를 시험하기 위해 다른 아이들을 양육할 것인지 물었으나 려씨는 무례하게 거절했다. 경제는 려씨가 황태후가 된다면 자신의 후궁들이 척후처럼 여후에게 죽임을 당할지도 모른다고 걱정했다. 관타오장공주는 유철이 유융보다 훨씬 더 나은 황태자감이라고 경제를 설득했다.

왕씨는 려씨를 황후로 삼아야 한다고 경제에게 건의하는 신하를 설득했고, 이미 려씨를 황후로 삼으면 안 된다는 생각을 가진 경제는 격노하여 려씨가 관리들과 공모했다고 믿었다. 그는 유융을 황태자에서 폐위시키고, 려씨는 칭호를 박탈당하고 가택 연금되었으며, 얼마 지나지 않아 우울증으로 사망했다. 유융은 2년 후 황실 사당의 토지를 불법으로 점거한 죄로 감옥에서 자살했다.

기원전 151년 보황후가 폐위되고, 4개월 후 왕씨가 황후가 되었다. 7세의 유철은 기원전 149년에 황태자로 책봉되었다.

기원전 141년, 경제가 죽자 황태자 유철이 15세의 나이로 무제로 즉위했다. 그의 할머니인 문황태후는 태황태후가 되었고, 그의 어머니는 왕태후가 되었다. 그의 사촌이자 아내인 진교는 진교황후가 되었다.

경제의 아홉째 아들로, 기원전 141년 경제의 붕어와 함께 16세에 즉위하였다.

2. 2. 유교 통치 이념 확립

무제는 동중서의 의견을 수렴하여 유교를 국가 이념이자 학문으로 삼았다. 기원전 134년에는 동중서의 건의에 따라 매년 군국에 효(행)와 렴(결)한 자를 각각 한 명씩 추천하여 채용하도록 하였다. 기원전 124년에는 공손홍의 건의로 수도 장안에 태학을 설립하고, 그 학생들도 등용하도록 하였다. 기원전 136년에는 오경박사가 설치되어 오경 연구가 이루어졌다.무제 이전에는 임자 제도를 통해 관리를 등용하거나, 지방의 제후왕, 공경, 군태수 등에게 인재를 추천하게 하는 차거를 통해 현량 등으로 채용했다. 무제는 즉위 직후인 기원전 140년에 차거를 실시했지만, 법가·종횡가의 학문을 배운 자는 제외되었다.

이러한 정책으로 인해 과거에는 무제 대에 유교가 국교화되었다고 여겨졌지만, 현재는 부정되고 있다.

2. 3. 중앙집권 강화

는 16세 때 부황 경제의 뒤를 이어 황제에 올랐으며, 유학자 동중서의 의견을 수렴하여 유학을 국가 이념으로 삼았다.이복 형제와 귀족을 제거하여 황제권을 강화시켰다. 이복형제들을 물리치고 제위에 올랐으며, 강력한 경쟁자이자 제위 계승의 라이벌로 지목되던 중산정왕 유승을 계속 의심하였는데, 유승은 경제의 서자이자 무제의 이복형이었다. 유승은 이 의심을 피하고자 일부러 주색에 탐닉하는 모습을 보였다.[4] 또한 즉위 후 전대의 권신들과 외척들을 숙청, 면직시키고 실력과 능력으로 어질고 겸손한 인재를 채용하여 관료의 자질을 향상시켰다.

는 즉위 1년째인 기원전 141년 말, 유학자들의 조언을 받아들여 건원신정(建元新政)이라 불리는 개혁을 시작했다. 주요 내용은 다음과 같다.

- 유교를 국가 이념으로 공식 채택. 이전에는 도가 사상이 중시되었다.

- 귀족들을 그들의 영지로 돌려보냄.

- 중앙 정부의 허가를 받지 않은 검문소 제거.

- 귀족들의 범죄 행위에 대한 신고 및 기소를 장려.

- 귀족 계급의 행정 독점을 줄이기 위해 유능한 평민을 채용 및 승진.

그러나 이러한 개혁은 두태후에 의해 실패로 돌아갔고, 대부분의 개혁가들은 처벌받았다.

는 비밀리에 평민 출신의 충직한 젊은 인재들을 모아 중간직에 임명하여 정부의 행정부에 침투시켰다. 이들은 ‘내조(內朝)’라 불리며 에게 직접 보고하고 명령을 받았다. 이들은 낮은 계급에도 불구하고 정무 운영에 큰 영향력을 행사하며, 개혁에 반대하는 세력으로 구성된 외조(外朝)인 삼공구경(三公九卿)에 대한 강력한 대항 세력이 되었다. 또한 는 공손홍과 같은 민중 학자들을 정부에 등용하도록 전국에 칙령을 내려, 구세대 귀족 세력이 국가 권력을 장악한 상황을 타개하려 했다.

기원전 138년, 남쪽의 자치국가인 민월(오늘날 푸젠성)이 동오(오늘날 저장성)를 침략했다. 는 동오 구원을 위해 대규모 함대를 동원하게 했다. 이는 에게 큰 정치적 승리가 되었고, 황제의 칙령을 사용하여 병부절을 우회하는 선례를 만들어, 그의 할머니와의 협력 필요성을 제거했다.

기원전 135년, 태황태후 두씨가 죽어 의 개혁 야망에 대한 마지막 주요 장애물이 사라졌다.

는 엄격한 처벌을 내리는 관리들을 신임하기 시작했다. 그는 그러한 엄격함이 사회 질서를 유지하는 가장 효과적인 방법이라고 믿었고, 이러한 관리들을 권력에 올려놓았다. 기원전 122년, 회남왕 류안과 형산왕 류사는 반역 모의 혐의로 자살했고, 그들의 가족과 많은 공모자들이 처형되었다. 다른 제후 왕들에 대해서도 유사한 조치가 취해졌고, 의 통치가 끝날 무렵 모든 제후국은 정치적, 군사적으로 무력화되었다.[4]

기원전 127년에는 추은령을 반포하여 제후왕의 봉지를 세분화하여 중앙집권을 완성하였다.

그러나 유가 관료는 적어도 무제 시대 정치의 중심을 담당한 것은 아니었다. 무제 시대에 실제로 정치를 담당한 것은 실무 능력이 뛰어난 법가 관료였으며, 사마천은 『사기』에서 이들을 혹리(酷吏)라고 불렀다. 혹리의 대표적인 인물이 장탕이다. 장탕은 여러 정책을 시행했으나, 기원전 115년에 억울한 누명을 쓰고 자살로 몰렸다. 그 후에도 이러한 혹리들이 활약하는 시대가 계속되었다.

기원전 106년에는 전국에 13개의 주(長官은 자사)를 설치하여 군현의 감찰을 담당하게 하였다.

2. 4. 대외 팽창 정책

무제는 16세에 황제에 즉위한 후, 유학을 국가 이념으로 삼고 황제권을 강화하는 한편, 적극적인 대외 팽창 정책을 펼쳤다.장건을 파견하여 실크로드를 개척하고, 위청과 곽거병을 보내 흉노를 정벌하였다. 또한, 푸젠성의 민월과 동월을 병합하고, 남월국을 멸망시켜 9군을 설치하였다. 쓰촨성 변경에서 윈난, 구이저우에 이르는 지역의 종족들을 귀순시켜 6군을 설치하는 등 남방으로도 영토를 확장했다. 고조선을 침략하여 한사군을 설치하였다.[8]

서역 탐험은 기원전 139년 한 무제가 장건을 파견하여 흉노에 의해 쫓겨난 대월지국을 찾도록 명령하면서 시작되었다. 장건은 대월지국과의 동맹에는 실패했지만, 대완(코칸트) 및 강거를 포함한 그 지역의 여러 왕국들과 한나라와 외교 관계를 수립했다.

2. 4. 1. 흉노 정벌

중국과 북방의 "오랑캐" 사이에는 오랫동안 군사적 긴장이 존재했다. 번영하는 농업 문명의 비옥한 땅이 가난하지만 더욱 군사적인 기마 유목민들에게 매력적인 표적이 되었기 때문이다. 진 제국의 북쪽으로의 확장은 흉노에게 위협이 되었고, 결국 여러 부족들의 연합으로 이어졌다. 한 고조는 초한전쟁이 끝난 후 나라가 아직 흉노와 맞설 만큼 강하지 않다는 것을 깨달았다. 따라서 그는 적대감을 완화하고 나라가 "휴식을 취하고 회복할" (休养生息) 시간을 벌기 위해 소위 "혼인 동맹" 또는 ''화친''에 의존했다. 정기적인 회유와 선물 제공에도 불구하고, 한(漢)의 국경은 그 후 70년 동안 흉노의 침략을 받았다. 그의 강력한 할머니가 죽은 후, 무제는 한나라가 대규모 전쟁을 수행할 만큼 충분히 회복되었다고 판단했다.

기원전 133년 마이 전투에서 평화 정책을 공식적으로 종식시켰으나, 3만 명의 흉노 군대를 30만 명의 한나라 군대 매복에 빠뜨리려는 계획은 실패했다. 양측 모두 사상자가 발생하지 않았지만, 흉노는 국경 공격을 강화하여 한나라 조정의 많은 사람들이 흉노와의 평화에 대한 희망을 버리게 했다.

마이 작전의 실패로 무제는 한나라 군대의 교리를 전통적인 방어적인 전차-보병 전술에서 기동성이 뛰어나고 공격적인 기병 대 기병 전술로 전환했다. 동시에 왕실 근위병에서 장교들을 확대하고 훈련시켰다.

기원전 127년에서 119년 사이에 위청(무제의 총애받는 첩의 이복형제)과 그의 조카 곽거병이 일련의 패배를 안긴 후, 흉노는 오르도스 사막과 칠리안 산맥에서 쫓겨났다. 이러한 영토 확보의 결과로 한나라는 북방 실크로드를 성공적으로 개방하여 중앙아시아와의 무역에 직접 접근할 수 있게 되었다. 또한 중앙아시아에서 유명한 페르가나 말(현대 아할테케의 조상)을 포함한 고품질 말 품종을 새롭게 공급받아 한나라 군대를 더욱 강화했다. 무제는 5개의 군현을 설치하고 택시 협곡 국경을 따라 요새화된 성벽을 건설하고 70만 명의 중국인 병사 정착민을 이주시켜 이러한 전략적 자산을 강화했다.

모배 전투(기원전 119년)에서 한나라 군대는 고비 사막의 북부 지역을 침략했다. 두 장군은 항가이 산맥까지 원정을 이끌어 흉노 선우가 고비 사막 북쪽으로, 그리고 고비 사막 밖으로 도망치도록 강요했다.

불안정해지고 한나라의 추가 공격을 우려한 흉노는 더 북쪽의 시베리아 지역으로 후퇴했고, 혹독한 기후로 인한 가축 손실로 기근을 겪었다. 그러나 이 전투는 한나라 군대에게도 큰 피해를 입혔고, 전투마의 거의 80%를 잃었다. 전쟁의 비용으로 인해 한나라 중앙 정부는 새로운 세금을 부과하여 평균 농민들의 부담을 증가시켰고, 제국의 인구 조사는 기근과 세금 납부를 피하기 위해 도망치는 사람들로 인해 상당한 감소를 보였다.

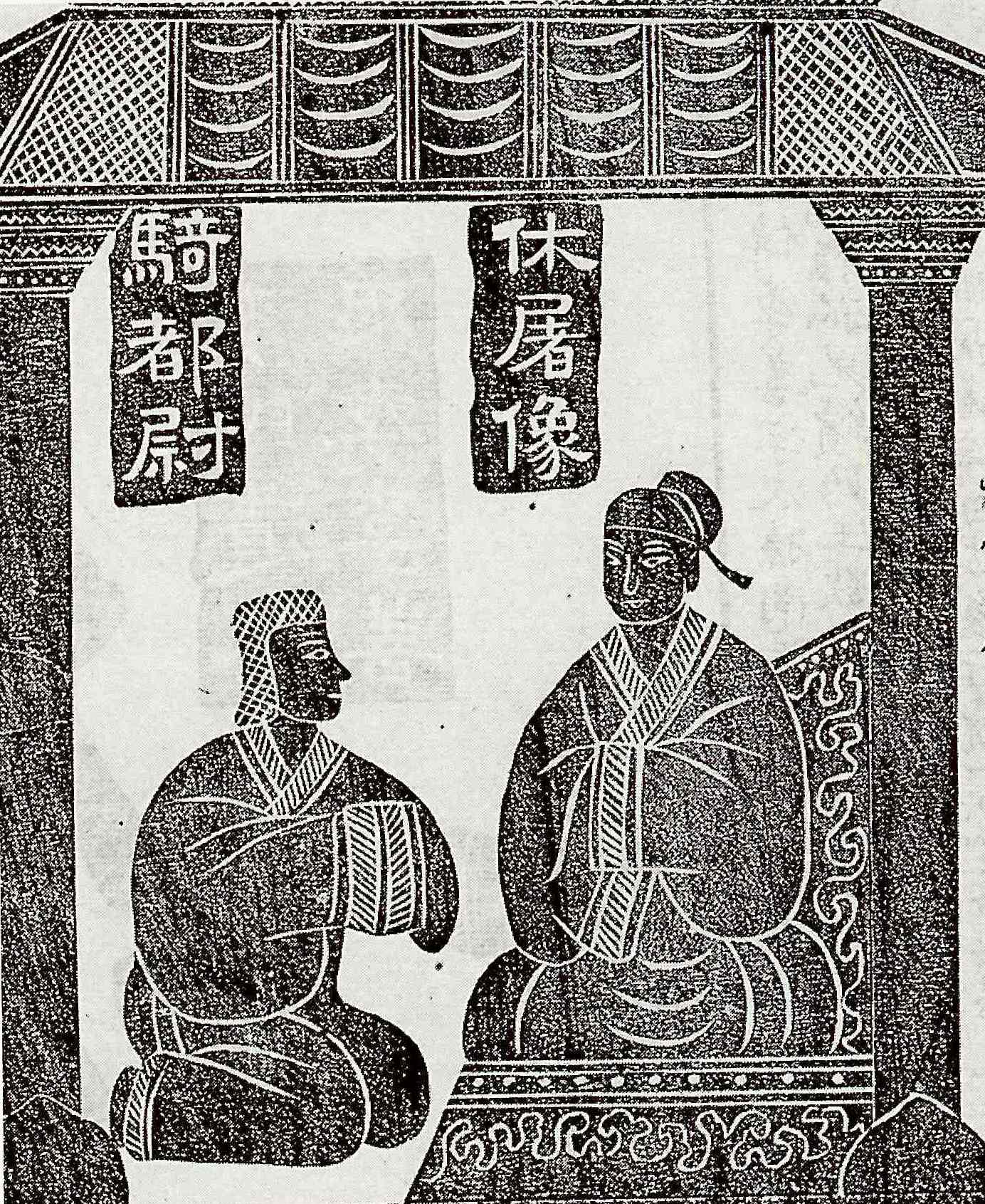

고조 유방 때 고조 친정군이 모돈선우가 이끄는 흉노군에게 대패한 사건(백등산 전투)으로 “흉노와 한은 형제가 된다”, “한의 공주를 흉노 선우의 아내로 삼는다”, “한이 흉노에게 매년 선물을 한다”는 조건으로 화친 조약이 체결되었고, 이후에도 여러 차례 전투와 화의가 반복되었지만, 대체로 흉노가 우세한 상황이 계속되었다. 이러한 상황에 불만을 품었던 무제는 흉노 토벌의 전 단계로 공손홍을 흉노에 파견하여 정찰을 하게 하거나, 장건을 서쪽 대월지에 파견하여 동맹을 맺으려고 했다.

기원전 133년, 마읍의 토호 섭일이 고안한 계략에 따라 흉노와의 전쟁이 시작되었다. 그 계략은 마읍이 흉노에 항복한다는 거짓말을 흉노의 군신선우(모돈선우의 손자)에게 전하고, 군신선우가 마읍을 받으러 올 때 죽이려는 것이었다. 군신선우는 마읍 근처까지 왔지만 도중에 이상을 감지하고 돌아가 버려, 계략은 실패로 끝났다.

이로써 흉노는 완전히 전투 상태에 돌입하여 매년 한의 영토를 약탈하고 다녔고, 한도 본격적인 전쟁에 돌입했다. 이 전쟁에서 활약한 것이 위청과 곽거병이라는 두 명장이다. 위청은 무제의 총애하는 후궁 위자부(후에 황후)의 이복동생으로 노예 출신이었으나 위자부를 맞이할 때 함께 무제에게 등용되었다. 기원전 129년 위청과 다른 세 명의 장군에게 각각 1만 명의 군사를 맡겨 흉노에 출격시켰다. 다른 장군들이 실패하는 가운데 위청만이 적의 수급 수백을 획득하는 전과를 올렸다. 이후, 5차례에 걸쳐 출격하여 오르도스 지방을 제압하고 흉노의 우현왕을 패주시키는 등 눈부신 무공을 세워 대장군이 되었다. 7회부터는 위청의 조카인 곽거병이 주역이 된다. 곽거병은 5회, 6회 출격 때 스무 살도 채 되지 않았으면서 위청을 따라 군공을 세웠다. 기원전 121년에는 표기장군이 되어 봄, 여름 두 차례 출격하여 흉노의 혼야왕을 항복시키고, 수만 대군을 그대로 장안으로 연행하였고, 혼야왕의 고향에는 새롭게 네 개의 군이 설치되었다. 다음 8회 원정에서는 위청과 곽거병 두 사람 모두 5만 기의 군사를 이끌고 흉노의 본거지를 공격했다. 위청은 선우의 본대를 격파하여 북쪽으로 몰아내고, 곽거병도 흉노의 왕과 고관들을 다수 포로로 잡았다. 이 공적으로 두 사람 모두 대사마가 되었다. 이후 흉노의 활동은 잠잠해졌고, 한동안 장성 근처에는 모습을 드러내지 않았다.

그러나 장건의 활동으로 서역 여러 나라와 한이 연결되자 흉노는 이를 경계하여 서역 여러 나라에 압력을 가하기 시작했다. 그 후 서로 간에 협상이 이루어졌지만 결렬되었고, 기원전 103년에 전투가 재개되었다. 이때 위청과 곽거병은 이미 죽었고, 흉노와의 전쟁의 주체가 된 것은 이광리 장군이었다.

이광리는 무제의 총애하는 후궁 이부인의 형으로, 대완 원정에서 한혈마를 획득하는 등의 공을 세웠다. 기원전 103년의 전투는 대패로 끝났고, 그 후 양측에서 사자를 주고받았다. 소무가 흉노에 잡힌 것이 이 시기인 기원전 100년의 일이다. 기원전 99년에 이광리와 이릉에게 각각 3만, 5천의 군사를 맡겨 흉노에 쳐들어가게 했지만, 이것도 실패로 끝났다. 이릉은 흉노에게 격전 끝에 항복했고, 이릉을 변호한 사마천이 궁형에 처해졌다. 기원전 97년에 출격했지만 전과 없이 끝났다. 수년 후 기원전 91년에 출격했지만 이광리가 흉노에 투항하는 것으로 끝났다.

결국 제2차 흉노 전쟁은 별다른 전과를 올리지 못하고, 전비와 인명만 낭비하는 것으로 끝났다. 이후 무제는 륜대의 조를 내리고, 그 후로는 외정을 하지 않기로 했다.

2. 4. 2. 남방 정벌

기원전 138년 민월에 대한 성공적인 작전 이후, 무제는 당안(當安) 주민들을 양쯔강(揚子江)과 회수(淮河) 사이 지역으로 이주시켰다. 기원전 135년, 민월은 남월의 새롭고 경험 없는 왕 조모(趙佗)를 이용할 기회를 포착하여 남서쪽 이웃인 남월을 침략했고, 조모는 한나라 조정에 지원을 요청했다.

무제는 왕휘와 한안국이 이끄는 수륙양용 원정군을 파견하여 민월의 위협에 대처했다. 한나라의 개입을 다시 두려워한 민월왕 영(英)의 동생 낙여선(雒余善)은 다른 민월 귀족들과 함께 쿠데타를 일으켜 창으로 형을 죽이고, 시체의 머리를 잘라 왕휘에게 보냈다. 전투 이후, 민월은 한나라의 괴뢰 통치자 족추(驺丑)가 다스리는 민월과 낙여선이 다스리는 동월(东越)로 분할되었다.

기원전 111년 한나라의 남월 정복에서 한나라 군대가 돌아온 후, 한나라 정부는 동월에 대한 군사 행동을 논의했다. 낙여선이 다스리는 동월은 한나라의 남월 정벌에 지원하기로 합의했지만, 동월 군대는 날씨를 핑계로 현장에 나타나지 않았고, 몰래 남월에 정보를 제공했다. 양복 장군의 조언에 반하여 무제는 군사 해결책을 거부했고, 한나라 군대는 동월을 공격하지 않고 귀환했지만, 국경 수비대는 군사 분쟁에 대비하라는 지시를 받았다. 이 소식을 들은 낙여선은 지나치게 자신감에 차고 오만해져 한나라에 반란을 일으키고 스스로 황제를 선포하며, "한나라를 삼키는 장군"(吞汉将军)이라는 칭호를 부여한 장군들을 파견하여 한나라가 통치하는 인근 지역을 침략했다. 격분한 무제는 한열, 양복, 왕온서 장군과 월(Yue peoples)계열의 두 명의 후작이 이끄는 연합군을 파견했다. 한나라 군대는 반란을 진압했고, 낙여선이 고집스럽게 항복을 거부함에 따라 동월 왕국은 분열되기 시작했다. 동월 군대의 일부는 배신하여 통치자에게 반기를 들었다. 결국 다른 민월의 왕인 족거구(驺居股)는 다른 동월 귀족들과 공모하여 낙여선을 죽이고 한나라 군대에 항복했다. 민월과 동월 두 나라는 완전히 한나라에 병합되었다.[8]

기원전 135년, 민월이 남월을 공격하자, 남월은 스스로 방어할 힘이 충분했을 가능성이 있음에도 불구하고 한나라에 원조를 요청했다. 무제는 이러한 행동에 매우 기뻐하며, 핵심 조언자 중 한 명이자 왕족이자 회남왕인 류안의 반대에도 불구하고, 민월을 공격하기 위한 원정군을 파견했다. 중국군의 대규모 병력을 두려워한 민월 귀족들은 왕인 낙영(駱郢)을 암살하고 평화를 요청했다. 무제는 낙영의 형제인 낙여선(雒余善)과 귀족인 조추(驺丑)를 왕으로 삼아 민월에 이중 군주제를 시행함으로써 민월 내부의 불화를 확실히 했다.

처음에는 무제가 자치 왕국인 남월을 징벌하기 위한 원정으로 시작되었지만, 기원전 111년까지 남월 영토 전체(현재의 광둥성, 광시, 베트남 북부를 포함)가 황제의 군대에 의해 정복되어 한나라에 병합되었다.

남쪽의 남월국은 진나라 멸망 후 한족인 조타가 세운 나라로, 문제 때 외번국으로 복속하고 있었다. 그러나 무제 때가 되자 한나라 조정은 내번국이 되도록 남월에 압력을 가했다. 한족 남월왕 조흥과 그의 어머니 추태후는 이를 받아들이려 했으나, 월인 재상 여가가 이에 반발하여 왕과 재상 사이의 대립이 심화되었다. 남월 백성의 대부분이 월인이었기에 여가를 지지했고, 여가는 기원전 113년에 조흥과 추태후를 죽이고 조흥의 서형인 조건덕을 세워 남월의 실권을 장악했다. 무제는 이에 대응하여 기원전 112년에 로박덕과 양복을 장군으로 한 10만의 원정군을 보내 남월을 멸망시켰다. 그곳에 새로 9개의 군을 설치했다. 또한 이 출병 당시 남서 지역에 있는 이민족들에게 출병을 요청했지만, 사자가 살해되었으므로 한나라는 이 지역을 정복하여 여기에도 군을 설치했다. 다만 야랑과 전은 남겨두고 왕으로 봉했다.

2. 4. 3. 고조선 정벌

무제는 기원전 112년부터 고조선을 침략하였다. 고조선은 한반도 남부에 위치한 진국과의 직접 교역을 반대하고 한나라에 조공 바치기를 거부하였다. 무제는 여러 차례 육로와 해로로 군사를 파견하였으나 모두 패하였다. 그러나 고조선 내부의 분열로 한군에 투항자가 발생하면서 멸망하게 되었다.[8]

기원전 108년 왕검성을 함락시키고 고조선을 멸망시킨 후 낙랑·임둔·진번·현도의 한사군을 설치하였다.[8] 무제는 북쪽 한반도를 침략하여 창해군을 설치했지만 기원전 126년에 이를 포기했다.

동쪽의 위만조선은 한족인 위만이 기자조선을 멸망시키고 세운 나라로, 한나라의 외번국이었다. 그러나 위만의 손자인 위우거가 왕이 되자 한나라에 대해 반항적으로 변하여, 주변의 작은 나라들이 한나라에 조공하려는 것을 방해하기 시작했다. 무제는 이를 문책하기 위해 섭하를 파견하였으나, 불화로 끝났다. 돌아오는 길에 섭하가 조선의 부왕을 죽였으므로, 위우거는 섭하를 공격하여 죽였다. 이에 대해 무제는 출병을 명령하여 육로로 순제 · 해로로 양복을 장군으로 한 군대를 이끌고 조선의 수도인 왕검성을 공격했다. 순제군 장군들 간의 불화로 인해 전쟁은 장기화되었지만, 기원전 108년에 위만조선을 멸망시키고 그곳에 한사군을 설치했다.

2. 5. 경제 정책

활발한 정복 전쟁으로 한 무제는 재정이 궁핍한 상황을 맞이하게 된다. 따라서 소금, 철, 술의 전매제를 시행하여 경제적 재력 확충을 시도하였다. 토지 분배 정책에서는 둔전제를 강력히 시행·추진하였고, 둔전제의 일부를 개정하여 정복한 북방 지역에 주민의 이주를 적극 장려하면서 북방으로 이주한 백성에게 땅을 나누어 주는 제도를 실시하였다. 이를 대전법(代田法)이라 한다.[9]궁전과 이궁을 짓고, 불로장생을 믿어 방사(方士)를 모아 태산에서 봉선의식(封禪儀式)을 치르고 각지를 순행했으므로 백성들의 원성을 듣기도 했고 군사비를 압박했다. 상홍양은 증세·신세(新稅)에다 소금·철을 전매하고 균수법(均輸法)·평준법(平準法)을 제정하였다. 균수는 관청에서 상업 활동을 하는 것이고 평준은 물가를 조절하는 것이다. 그는 이런 정책을 통해 부유한 상인의 매점매석을 근절해서 물가를 안정시켰다.[9] 무공작(武功爵)을 팔기도 하여, 관리의 부정이 심해지고, 국민의 생활도 궁핍해져 각종 반란의 원인이 되기도 했다.[10]

기원전 104년(태초(太初) 원년)에 새로운 역법인 태초력(太初歷)이 시행되었다. 이 역법은 당시 사용되던 역법이 개혁이 필요하다는 공손경(公孫卿), 호수(壺遂), 사마천 (사기 저자)의 관찰에 따라 만들어졌다.[2] 태초력은 다른 개혁들과 함께 전욱력(顓頊曆)에서 10월이었던 것을 정월(正月, 첫 번째 달)을 새해의 시작으로 삼았다.[2] 그 이후로 중국 역법은 정월을 새해의 시작으로 하는 특징을 유지하게 되었다.

무제 시대에는 매년처럼 외정이 이루어져 영토를 크게 확장했다. 그러나 이로 인해 한나라의 재정이 악화되었고, 그에 대한 대책이 필요하게 되었다.

2. 6. 말년

기원전 91년, 수형도위 강충이 여태자가 역모를 꾸민다고 무고하자, 무제는 여태자를 의심하였다. 여태자는 강충을 살해했고, 무제는 태자를 폐위하고 체포를 명했다. 여태자는 거병하여 관군에 대항했으나 패하여 자결했고, 여태자의 후궁인 사양제 역시 자결하였다. 여태자의 손자 유진 내외 역시 자살하고 반군은 진압되었다.무제는 위황후를 폐출하고 자결하게 하였다. 무제는 여태자의 장인과 장모, 처족, 위황후 일족에게 연좌율을 적용하여 사형에 처하였다. 여태자의 손자이자 무제의 증손은 여태자의 처조모의 친정으로 빼돌려졌다.

여태후의 친정 일가들의 폐단을 보았던 한무제는 여태자 일가를 역모로 처단한 뒤, 창읍애왕마저 기원전 88년 죽자, 구익부인 조씨 소생 전한 소제를 후계자로 결정한다.

총애하는 후궁이었던 구익부인이 14개월 또는 24개월 만에 아들을 낳자 요임금의 어머니가 14개월 만에 출산한 것을 예로 들어가며 총애를 더하였지만, 아들 불릉을 황태자로 세운 뒤 어린 아들 뒤에 젊은 어미가 있으면 외척의 발호와 폐단이 있을 것이라고 하여 구익부인을 역모로 몰아 살해하였다. 만년에는 외정을 중지하고, 내치에 치중하였으며 세금감면 정책을 추진, 다시 먼 거리에 있는 윤대(輪臺:신장웨이우얼자치구)의 둔전(屯田)을 폐지, 백성을 다스리는 데 힘썼다. 무제 때의 특색은 중앙집권화와, 밖으로 지역이 확대되고, 특히 중앙아시아를 통해 동서교섭이 왕성하게 되는 기틀을 열어놓았다.

권신이나 외척을 배제하고 실력에 따른 인재등용을 하였다. 출신 배경이 한미한 관료들을 등용했고, 흉노족 원정시 포로로 잡혀온 김일제 등 이민족 포로 중에서도 능력이 되는 인재를 채용하였다. 그 뒤 임종이 가까워 오자 곽광(霍光)과 김일제를 불러 아들의 후견인이 되어 줄 것을 유언하고 사망하였다.

같은 시기에 무제는 엄격한 처벌을 내리는 관리들을 신임하기 시작했다. 그는 그러한 엄격함이 사회 질서를 유지하는 가장 효과적인 방법이라고 믿었고, 이러한 관리들을 권력에 올려놓았다. 예를 들어, 이러한 관리 중 한 명인 의종(义纵)은 정향군(오늘날 내몽골 후허하오터의 일부)의 태수가 되었고, 사형에 해당하는 죄를 짓지 않은 200명의 죄수를 처형했다. 그는 그 후 그들을 방문했던 친구들까지 처형했다. 기원전 122년, 회남왕(淮南王) 류안(刘安)(무제의 이전 신임 고문이자 황제가 될 만큼 가까운 친척이었던)과 그의 형인 형산왕(衡山王) 류씨(刘赐)는 반역을 모의했다는 혐의를 받았다. 그들은 자살했고, 그들의 가족과 많은 공모자로 지목된 자들이 처형되었다. 다른 제후 왕들에 대해서도 유사한 조치가 취해졌고, 무제의 통치가 끝날 무렵 모든 제후국은 정치적, 군사적으로 무력화되었다.[4]

기원전 117년에 일어난 유명한 잘못된 처형 사건이 있다. 농업대신 연의(颜异)가 죄를 지었다는 거짓 혐의를 받았는데, 실제로는 제후와 후작들에게서 세금을 두 배로 징수하는 계획에 반대하여 황제를 불쾌하게 했기 때문이었다. 연의는 황제를 "내부적으로 모독했다"는 이유로 처형되었고, 이로 인해 관리들은 두려워하며 황제에게 아첨하게 되었다.

기원전 113년경부터 무제는 권력 남용의 징후를 더욱 보이기 시작했다. 그는 처음에는 장안 근처였지만, 나중에는 훨씬 더 먼 곳까지 끊임없이 군현을 순시하며, 도중에 여러 신들을 숭배했는데, 아마도 다시 불로불사를 추구했을 것이다. 그는 또한 많은 것으로 그를 존경하는 연이은 마술사들을 두었다. 한 경우에는 심지어 한 명을 후작으로 만들고 그의 딸인 위장공주(衛長公主)를 그에게 시집보냈다. 그 마술사 육달(欒大)은 후에 사기꾼으로 밝혀져 처형되었다. 무제의 이러한 순시와 마술적 모험에 대한 지출은 국고에 큰 부담을 주었고, 그가 방문한 지역에 어려움을 야기하여, 두 차례에 걸쳐 군수들이 황제의 모든 수행원을 공급할 수 없어 자살하게 만들었다.

기원전 112년, 남월(오늘날 광둥성, 광서 지역, 그리고 북부 베트남) 왕국에서 위기가 발생하여 군사 개입으로 이어졌다. 당시 왕 조흥(趙興)과 그의 어머니인 규태후(樛太后) – 조흥의 아버지 조영기(趙郢期)가 한나라 사신으로 있을 때 결혼한 중국인 여성 – 는 모두 한나라에 병합되는 것을 찬성했다. 이에 반대하는 사람은 섭정인 여가(呂嘉)였는데, 그는 왕국의 독립을 유지하기를 원했다. 규태후는 중국 사신들을 부추겨 여가를 죽이려 했지만, 중국 사신들은 주저했다. 무제가 한천추(韓千秋)와 규태후의 오빠인 규락(樛樂)이 이끄는 2,000명의 군대를 보내 왕과 왕태후를 돕고자 했을 때, 여가는 쿠데타를 일으켜 왕과 왕태후를 죽였다. 여가는 그 후 조영기의 또 다른 아들인 조견덕(趙建德)을 왕으로 세우고 한천추와 규락이 이끄는 한나라 군대를 섬멸했다. 몇 달 후, 무제는 남월을 상대로 5방향 공격을 명령했다. 기원전 111년, 한나라 군대는 남월의 수도 번여(番禺, 오늘날 광저우)를 함락하고 남월 영토 전체를 한나라에 병합하여 10개의 군현을 설치했다.

같은 해, 민월(오늘날 푸젠성)의 공동 왕 중 한 명인 로욱산(羅陽山)은 한나라가 다음으로 자신의 왕국을 공격할까 두려워하여 한나라를 선제 공격하여, 이전 남월과 다른 국경 군현에서 여러 도시를 점령했다. 기원전 110년, 한나라의 군사적 압력 아래 로욱산의 공동 왕인 낙거고(駱居古)가 그를 암살하고 왕국을 한나라에 항복했다. 그러나 무제는 민월의 옛 영토에 군현을 설치하지 않았다. 대신 그는 그들의 백성을 양쯔강과 화이허 사이 지역으로 이주시켰다.

그해 후반, 무제는 막대한 비용을 들여 봉선제(封禪) 의식을 태산에서 거행했다. 이것은 천지에 대한 제사를 포함했고, 아마도 천지의 신들에게 불멸을 구하는 비밀 탄원이 포함되었을 것이다. 그는 그 후 5년마다 태산으로 돌아와 의식을 반복할 것이라고 선포했지만, 기원전 98년에 단 한 번만 그렇게 했다. 예상되는 의식 주기에 맞춰 그와 왕자들을 위한 많은 궁궐이 건설되었다.

이 무렵, 무제의 막대한 지출로 국고가 고갈되자, 그의 농업 장관인 상홍양(桑弘羊)이 여러 왕조가 나중에 반복할 계획을 고안했다. 바로 소금과 철에 대한 국가 독점을 만드는 것이었다. 국고는 가격이 낮을 때 다른 소비재를 구매하고 가격이 높을 때 이익을 남기고 판매하여 국고를 보충하는 동시에 가격 변동이 너무 크지 않도록 했다.

기원전 109년, 무제는 또 다른 영토 확장 원정을 시작했다. 거의 한 세기 전, 위만(衛滿)이라는 중국 장군이 고조선의 왕위를 차지하고 위만조선을 왕검성(오늘날 평양)에 세웠는데, 이는 명목상 한나라의 봉신이 되었다. 위만의 손자인 우거왕이 진(辰韓)의 사신들이 그의 영토를 통과하여 중국에 이르는 것을 허용하지 않자, 무제는 사신 섭하(涉何)를 왕검으로 보내 우거왕과 통행권에 대해 협상했지만, 우거왕은 거절하고 장군을 호위하여 섭하를 한나라 영토로 돌려보냈다. 그들이 한나라 국경에 가까워지자 섭하는 장군을 암살하고 무제에게 조선을 전투에서 패배시켰다고 주장했다. 무제는 그의 속임수를 알지 못하고 그를 요동군(오늘날 중앙 랴오닝성)의 군사 사령관으로 임명했다. 우거왕은 기분이 상해 요동을 습격하여 섭하를 죽였다. 이에 대한 응답으로 무제는 조선을 상대로 육로와 해로를 통한 양면 공격을 명령했다. 처음에 조선은 봉신이 되겠다고 제안했지만, 중국군이 조선 군대가 왕세자를 장안으로 호송하여 무제에게 조공을 바치도록 하는 것을 허용하지 않으면서 평화 협상은 결렬되었다. 한나라는 기원전 108년에 조선의 땅을 점령하고 4개의 군현을 설치했다.

또한 기원전 109년에 무제는 원정군을 전(滇) 왕국(오늘날 동부 윈난성)에 보내 정복할 계획을 세웠다. 전의 왕이 항복하자, 전 왕국은 한나라 영토에 편입되었고 전 왕은 그의 전통적인 권위와 칭호를 유지할 수 있었다. 무제는 전과 다른 인근 왕국들을 다스리기 위해 5개의 군현을 설치했다.

기원전 108년, 무제는 장군 조파노(趙破奴)를 서역으로 보냈고, 그는 타클라마칸 사막의 북동쪽 국경에 있는 루란 왕국과 체시(오늘날 신장 위구르 자치구의 투르판 지역)를 복종시켰다. 기원전 105년, 무제는 먼 친척 황족의 공주를 우손(이스크쿨 호 분지)의 왕 곤모(昆莫)와 결혼시켰고, 그녀는 나중에 그의 손자이자 후계자인 금취(芩娶)와 결혼하여 한나라와 우손 사이에 강력하고 안정적인 동맹을 맺었다. 여러 서역 왕국들도 한나라와의 관계를 강화했다. 인근 대원(코칸트) 왕국과의 악명 높은 한나라 전쟁은 기원전 104년에 발발했다. 대원은 무제의 최고의 말을 내놓으라는 명령을 거부했고, 무제의 사신들은 그가 거부한 후 대원의 왕을 모욕했을 때 처형되었다. 무제는 측실인 리씨(李夫人)의 형제인 리광리(李廣利)를 장군으로 임명하여 대원과의 전쟁을 지휘하게 했다. 기원전 103년, 26,000명(중국군 20,000명 & 유목 기병 6,000명)의 리광리의 군대는 충분한 보급품 없이 대원에게 치욕적인 패배를 당했지만, 기원전 102년, 60,000명의 신규 군대를 이끌고 온 리광리는 도시에 대한 물 공급을 차단함으로써 수도를 파괴적인 포위 공격으로 몰아넣어 대원의 항복과 3,000마리의 귀중한 말을 획득했다. 이 한나라의 승리는 서역 왕국들을 더욱 위협하여 복종시켰다.

무제는 또한 흉노를 위협하여 복종시키려고 시도했지만, 평화 협상이 진행 중이었음에도 불구하고 흉노는 무제 재위 기간 동안 실제로 한나라의 봉신이 되는 것을 결코 받아들이지 않았다. 기원전 103년, 선우 이(伊)는 조파노를 포위하여 그의 군대 전체를 사로잡았는데, 이는 기원전 119년 위청과 곽거병이 선우를 거의 사로잡은 이후 최초의 주요 흉노의 승리였다. 그러나 기원전 102년 한나라의 대원에 대한 승리 이후, 흉노는 한나라가 그들을 공격하는 데 집중할 수 있다고 우려하여 평화 제안을 했다. 한나라 부사신 장승(張勝)이 선우 협제후(且鞮侯)를 암살하려는 음모를 꾸민 것으로 드러나면서 평화 협상은 실패했다. 사신인 후에 유명해진 소무(蘇武)는 20년 동안 억류될 것이다. 기원전 99년, 무제는 흉노를 분쇄하기 위한 또 다른 원정군을 파견했지만, 두 갈래의 원정군 모두 실패했다. 리광리의 군대는 함정에 빠졌지만 탈출하여 철수할 수 있었고, 리릉(李陵)은 리광의 손자였는데 흉노 군대에 포위된 후 항복했다. 1년 후, 리릉이 흉노 병사들을 훈련시키고 있다는 보고를 받은 무제는 리릉의 일족을 처형했다.

게다가 무제는 이미 유명한 역사가 사마천에게 원한을 품고 있었다. 사마천의 ''사기''[7]가 무제와 그의 아버지 한경제에 대해 무제가 원하는 만큼 아첨하지 않았기 때문이다. 그래서 무제는 사마천을 거세했다.

기원전 106년, 이전의 제국과 새로 정복한 영토를 모두 포함한 영토를 더 잘 조직하기 위해 무제는 제국을 13개의 주(州)로 나누었지만, 주에는 총독이나 주 정부가 없었다. 그는 오히려 각 주에 감찰관을 임명하여 군현과 제후국을 순회하며 부패와 황제의 칙령에 대한 불복종을 조사하게 했다.

기원전 104년, 무제는 호화로운 건장궁(建章宮)을 건설했다. 이 거대한 건축물은 그를 신들에게 더 가깝게 하려는 의도였다. 그는 나중에 전통적인 미앙궁이 아닌 그 궁전에만 거주했는데, 미앙궁은 한고조 재위 중에 소하가 건설했다.

무제(기원전 156년-기원전 87년)는 상인, 사업가, 수공업자로부터 ''민전(民錢)''(일종의 상업 세금)을 징수했다.[5]

기원전 100년경, 무제의 끊임없는 군사 원정과 사치스러운 지출로 인한 과중한 세금과 군사적 부담으로 인해 제국 전역에서 많은 농민 반란이 일어났다. 무제는 농민 반란을 진압하려는 칙령을 발표했다. 그는 반란을 진압하지 못한 군현의 관리들을 생명으로 책임지게 했다. 그러나 이 칙령은 모든 반란을 진압하는 것이 불가능해지면서 관리들이 단순히 반란의 존재를 은폐하게 되면서 정반대의 효과를 가져왔다. 그는 위조 동전을 만든 많은 사람들을 처형했다.

기원전 96년, 일련의 마녀 사냥이 시작되었다. 작은 막대기를 휘두르는 인형들에게 채찍질을 당하는 악몽과 흔적 없는 암살자(아마 환각일 것이다)를 목격한 무제는 잔혹한 처벌을 가하는 광범위한 조사를 명령했다. 많은 고위 관리들을 포함한 수많은 사람들이 마녀로 고발되어 처형되었고, 대개 그들의 모든 일족과 함께 처형되었다. 첫 번째 재판은 위자부의 매부인 당시 재상인 공손허(公孫賀)와 그의 아들 공손경성(公孫敬聲, 황실 관리였지만 부패 혐의로 체포됨)으로 시작되어, 그들의 모든 일족의 처형으로 이어졌다. 이 재난에 휘말린 사람들은 왕세자 주의 두 누이인 양석공주(陽石公主, 사촌인 공손경성과 낭만적인 관계를 맺었다고 알려짐)와 주읍공주(諸邑公主), 그리고 사촌인 위강(衛伉, 사망한 장군 위청의 장남)으로, 그들은 모두 마녀로 고발되어 기원전 91년에 처형되었다. 이 마녀 사냥은 나중에 왕위 계승 투쟁과 얽히게 되어 큰 재앙으로 터져 나왔다.

기원전 94년, 한 무제의 막내아들인 유불릉이 그의 총애하는 후궁인 구의 부인(조황후) 사이에서 태어났다. 무제는 62세의 고령에 아이를 얻게 되어 매우 기뻐했고, 구의 부인의 임신 기간이 14개월(전설적인 요임금과 같다)이었다는 소문 때문에 구의 부인의 궁궐 문을 "요모의 문"이라고 이름 지었다. 이는 무제가 구의 부인과 유불릉을 총애하여 유불릉을 태자로 삼으려 했을 것이라는 추측을 불러일으켰다. 그가 실제로 그러한 행동을 할 의도가 있었던 증거는 없었지만, 그 후 몇 년 동안 태자 유주와 그의 어머니인 위자부 황후에 대한 음모가 그러한 소문에 영향을 받아 발생했다.

그때까지 한 무제와 그의 태자 사이에는 화목하지만 다소 불안정한 관계가 있었다. 태자 유주는 아버지가 바라는 만큼 야심이 없었을지도 모른다. 무제는 나이가 들면서 유주의 어머니인 위자부 황후에게 점점 덜 매력을 느꼈지만, 여전히 그녀를 존중했고, 그녀는 궁궐의 일에 절대적인 권력을 가지고 있어서 무제는 관례와 법에 따라 황후에게 5일마다 궁궐과 왕실에 관한 중요한 사항을 보고하도록 요구하지 않았다. 무제가 수도를 떠날 때는 태자 유주에게 권한을 위임했다. 그러나 결국 두 사람은 정책을 놓고 의견이 충돌하기 시작했는데, 유주는 관대한 정책을 선호했고, 무제의 신하들(엄격하고 때로는 부패한 관리들)은 반대의 정책을 주장했다. 위청이 기원전 106년에 죽고 공손척이 처형된 후, 유주는 정부 내에 강력한 동맹을 잃었다. 다른 관리들은 공개적으로 그를 비방하고 음모를 꾸미기 시작했다. 한편 무제는 점점 더 고립되어 젊은 후궁들과 시간을 보내며, 종종 유주나 위황후에게 접근할 수 없었다.

유주에 대한 음모자들에는 새로 임명된 밀정의 책임자인 강충(江充)이 있었는데, 그는 한때 유주의 조수 중 한 명이 황실의 통행권을 부정하게 사용한 것을 체포한 후 유주와 마찰을 빚은 적이 있었다. 또 다른 음모자는 황실 후궁들을 돌보는 책임자인 수문(蘇文) 환관이었는데, 그는 이전에 유주가 무제의 병을 기뻐하고 후궁 중 한 명과 간통 관계를 맺었다고 거짓 고발한 적이 있었다.

강충과 다른 자들은 한나라 조정의 중요 인물들을 상대로 마법에 의한 저주를 행했다는 많은 혐의를 제기했다. 강충과 수문은 마법을 빌미로 유주를 공격하기로 결정했다. 당시 간천궁에 있던 무제의 승인을 얻은 강충은 마법 도구를 찾는다는 명목으로 여러 궁궐을 수색하여 결국 유주의 궁궐과 위황후의 궁궐에 이르렀다. 그는 궁궐들을 집중적으로 파헤치면서 마법 인형과 수수께끼의 글씨가 적힌 천 조각을 몰래 심었다. 그런 다음 수색 중 그 물건들을 발견했다고 발표했다. 유주는 자신이 함정에 빠졌다는 것을 알고 충격을 받았다. 그의 스승인 석덕(石德)은 진나라의 영부소의 이야기를 언급하며 무제가 이미 죽었을 가능성을 제기하고, 유주에게 음모자들과 싸우기 위한 반란을 일으킬 것을 제안했다. 유주는 처음에는 주저하며 아버지 앞에서 자신을 변호하기 위해 간천궁으로 달려가고 싶어했다. 그러나 강충의 사자가 이미 오는 길이라는 것을 알게 되자 그는 석덕의 제안을 따르기로 결정했다.

유주는 무제의 사자를 사칭하는 자를 보내 강충과 다른 음모자들을 유인하고 체포했다. 수문은 도망쳤지만, 유주는 강충이 자신과 아버지의 관계를 파괴했다고 비난하고 직접 강충을 죽였다. 유주는 어머니의 지원을 받아 자신의 경호원, 민간인, 그리고 죄수들을 모아 자신을 방어할 준비를 했다.

수문은 간천궁으로 도망쳐 유주를 반역죄로 고발했다. 무제는 그것을 사실이라고 믿지 않았고 (이 시점에서는) 유주가 단지 강충에게 화가 났을 뿐이라고 정확하게 판단하여 사자를 장안으로 보내 유주를 소환했다. 그러나 사자는 장안으로 가는 것을 감히 하지 못하고 돌아와 유주가 쿠데타를 일으키고 있다는 거짓 보고를 무제에게 했다. 분노한 무제는 그의 조카이자 재상인 유곡묘(劉屈犛)에게 반란을 진압하라고 명령했다.

양측은 장안 거리에서 5일 동안 싸웠지만, 유주가 아버지의 허락을 받지 못했다는 것이 분명해지자 유곡묘의 군대가 승리했다. 유주는 패배 후 두 아들과 몇몇 경호원만 데리고 수도에서 도망쳐야 했다. 갓 한 달 된 손자인 유병이를 제외하고 그의 가족의 다른 모든 구성원들은 버려지거나 죽임을 당했다. 그의 어머니인 위황후는 무제가 관리들을 보내 폐위시키려 하자 자살했다. 그들의 시체는 제대로 된 묘비 없이 들판에 함부로 묻혔다. 유주의 지지자들은 잔혹하게 진압되었고, 태자를 도운 민간인들은 유배되었다. 유주의 탈출을 막지 않은 관리인 천인(田仁)과 적극적으로 진압에 참여하지 않은 렌안(任安) 장군조차도 동조자로 고발되어 처형되었다.

무제는 계속 분노하여 유주를 추적하라고 명령했다. 하급 관리인 영호묘(令狐茂)가 자신의 목숨을 걸고 유주를 위해 변호하자 무제의 분노는 가라앉기 시작했다. 그러나 그는 유주를 사면할 때까지 기다렸다.

유주는 호현(湖縣, 현재 싼먼샤 시, 허난성)으로 도망쳐 가난한 농민 가정에 피신했다. 선량한 주인이 많은 사람들의 생활비를 감당할 수 없다는 것을 알고 유주는 근처에 사는 오랜 친구에게 도움을 청했다. 그러나 이러한 행동은 그들의 위치를 드러냈고, 그는 곧 상금을 받고 싶어하는 지역 관리들에게 추적당했다. 군대에 포위되고 탈출의 기회가 없음을 알게 된 유주는 자결했다. 그의 두 아들과 그들을 수용한 가족은 정부 군인들이 마당으로 들어와 모두를 죽인 후 그와 함께 죽었다. 이 습격을 이끈 두 명의 지역 관리인 장복창(張富昌)과 이수(李寿)는 유주의 시체를 장안으로 가져가 황제로부터 상을 받기 위해 서둘렀다. 무제는 아들의 죽음에 매우 슬퍼했지만 약속을 지켜야 했고 관리들에게 상을 주었다.

강충과 주왕자(朱王子)가 모두 죽은 후에도 마녀 사냥은 계속되었고, 위자부의 질투와 결합하여 이씨(李氏) 가문이 반역죄로 처형되는 결과를 초래했다. 장군 이광리(李廣利)는 군사적 무능으로 불필요한 손실을 야기했다. 기원전 90년, 이광리가 흉노 원정에 임명되었을 때, 고랑(郭穰)이라는 환관이 이광리와 그의 정치적 동맹자인 유구묘(劉屈牦) 재상이 한 무제에게 마법을 쓰려고 모의하고 있다고 폭로했다. 유구묘와 그의 가족은 즉시 체포되어 처형되었고, 이광리의 가족 또한 체포되어 반역자 이릉(李陵)이 흉노에 투항한 후 처형되었다. 이광리는 소식을 듣고 한 무제와 대치하려 위험한 전술을 사용했으나, 그의 고위 장교들이 반란을 일으켜 실패했다. 후퇴 중 흉노군의 매복에 걸려 흉노에 투항했고, 한 무제는 이씨 가문을 반역죄로 처형했다. 흉노 내에서도 이광리는 다른 한나라 반역자들, 특히 이광리가 새롭고 유명한 망명자로서 선우의 총애를 많이 받은 것을 질투한 위율(衛律)과 다투었다.

이때 한 무제는 마법 관련 혐의가, 특히 태자 반란과 관련하여, 종종 허위 혐의라는 것을 깨달았다. 기원전 92년, 당시 고제의 사당 감독관이었던 천천추(田千秋)가 고제가 꿈에서 주왕자는 최대한 태형을 받았어야지 죽여서는 안 되었다고 말했다는 보고서를 올리자, 한 무제는 아들의 반란으로 이어진 원인에 대해 깨달음을 얻었다. 그는 소(蘇)를 불태우고 강씨 가문을 처형했으며, 천천추를 재상으로 임명했다. 비록 한 무제는 주왕자를 매우 그리워했다고 주장했고(심지어 죽은 아들을 위한 궁전과 제단을 세워 슬픔과 후회의 표시를 하기도 했다), 그러나 그는 주왕자의 유일하게 살아남은 자손인 유병이(劉病已)가 어린아이로 감옥에 갇혀 있는 상황을 당시에는 바로잡지 않았다.

정치 상황이 크게 바뀌자 한 무제는 과거 정책 실수에 대해 전국에 공개적으로 사과했는데, 이는 역사적으로 륜태회조(輪台悔詔)로 알려져 있다. 그가 임명한 천천추 재상은 군대를 철수하고 백성의 고통을 완화하는 것을 찬성했다. 천천추는 농업을 장려하여 여러 농업 전문가들이 행정부의 중요 인물이 되었다. 전쟁과 영토 확장은 대체로 중단되었다. 이러한 정책과 이상은 태자 주가 지지했던 것들이었고, 그의 사후 여러 해가 지나서야 마침내 실현되었다.

기원전 88년, 한 무제는 중병에 걸렸다. 주왕자가 죽자 명확한 후계자가 없었다. 연왕(燕王) 유단은 한 무제의 가장 나이 많은 생존한 아들이었지만, 한 무제는 유단과 그의 동생인 광릉왕(廣陵王) 유서 모두 법을 존중하지 않는다고 여겨 적합하지 않다고 생각했다. 그는 유일하게 적합한 후계자는 당시 여섯 살밖에 안 된 그의 막내아들 유불릉(劉弗陵)이라고 결정했다. 따라서 그는 능력 있고 충실하다고 여겼던 호광(霍光)을 유불릉의 섭정으로 선택하여 유불릉에게 섭정을 맡겼다. 한 무제는 이전의 여후처럼 권력이 너무 커질까 두려워 유불릉의 어머니인 조비(趙婕妤)의 처형을 명령했다. 호광의 제안에 따라 그는 흉노 출신 관리 진미디(金彌弟)와 상관걸(上官桀) 장군을 공동 섭정으로 임명했다. 그는 기원전 87년, 유불릉을 태자로 책봉한 직후 죽었다. 태자 유불릉은 이후 조제(昭帝)로 즉위하여 13년 동안 통치했다.

진황후(陳嬌皇后)와 위자부(衛子夫)는 한 무제 재위 기간 동안 유일한 두 명의 황후였다. 한 무제는 위자부(衛子夫)가 자살한 후 아무도 황후로 삼지 않았고, 누가 자신과 함께 사당에 봉안되어야 하는지에 대한 지시를 남기지 않았다. 그는 소위 중국 피라미드 중 가장 유명한 마오링에 묻혔다. 호광(霍光)은 죽은 황제를 위해 500명의 아름다운 여인을 보냈다.[6] 민간 전설에 따르면 그중 200명은 경비병과 성관계를 가진 죄로 처형되었다고 한다. 호광의 일족은 나중에 죽임을 당했고 황제의 무덤은 적미(赤眉)에게 약탈당했다.

무제는 기원전 133년에 오제(五畤)를 행하였다. 오제는 천제(天帝)를 섬기는 곳을 말한다. 또한 기원전 114년에는 천제와 짝을 이루는 후토(后土)를 분음(汾陰)에서, 그리고 오제의 상위자인 태일(太一)도 별궁인 감천궁(甘泉宮)에서 섬기도록 하였다. 이것을 교사(郊祀)라고 부른다. 이러한 의식의 증가에 따라 무제 주변에는 방사(方士)의 수가 늘어나게 된다. 방사는 신선의 기술을 익혔다고 자칭하는 자들로, 무제에게 불로장생의 기술을 권하는 등의 행위를 하였다. 더 나아가 무제는 기원전 110년에 태산(泰山)에 가서 시황제(始皇帝) 이래의 봉선(封禪) 의식을 거행하였다. 이때 봉선의 방법에 대해 유가(儒家)에게 질문하였으나 아무도 몰랐기에 방사의 지도에 따라 행하였다. 기원전 104년에는 역법을 태초력(太初曆)으로 바꾸고, 그때까지 10월 세수(歲首, 연초)에서 정월 세수로 변경하였다.

3. 연호

무제는 중국 역사상 처음으로 연호를 지정해 사용했다. 무제는 길조(吉兆)로 여겨지거나 어떤 사건을 기념하기 위해 수년마다 연호를 바꾸는 관례를 만들었다. 이러한 연호 표기 방식은 명나라와 청나라 시대까지 이어졌다.

4. 가족 관계

5. 평가

전한 무제는 명군으로 칭송받지만, 비판도 많이 받는 양면적인 인물이다. 사마천에게 극형을 내린 사건과 흉노 토벌로 인한 경제적 어려움은 대표적인 비판점이다.[7]

사마천은 이릉의 투항을 옹호했다는 이유로 무제의 노여움을 사서 궁형에 처해졌다. 무제는 이릉의 상관이자 자신의 처남이었던 이광리를 총애하여 사마천의 직언을 무시하였다. 그러나 이광리는 훗날 반역을 꾀하다 실패하고 흉노에 투항하여 무제를 배신했다.

흉노 토벌은 전한의 국력을 소모시켜 경제를 악화시켰다. 이는 훗날 후한이 건국되는 과정에도 영향을 미쳤다.

역사가들은 무제의 업적과 과오를 함께 평가한다. 무제는 영토를 확장하고 유교를 장려했지만, 법가적 통치 방식을 선호하고 가혹한 형벌을 내렸다.[7] 칠국의 난 관련자들을 사형시킨 일, 류안 사건, 항산 사건, 주왕의 반란 등으로 많은 사람들을 죽였다.

무제는 자신의 인척들을 중용하여 흉노와 싸우게 했지만, 이들 중 일부는 성공했으나 일부는 실패하거나 배신했다. 그는 재상들을 자주 처형하거나 자살하게 만들었고, 많은 사람들을 감옥에 가두었다.

무제의 정치 개혁은 황제의 권력을 강화했지만, 재상의 권력을 약화시켰다. 상서(尙書)의 역할이 강화되어 제국 말기까지 이어졌다.

기원전 140년, 무제는 과거를 실시하여 유교를 제국 이념으로 확립하는 데 기여했다. 기원전 136년에는 경학원(經學院)을 설립하여 유학자들을 양성했다.

무제의 재위 기간은 54년으로, 중국 역대 황제 중 청나라 강희제(62년)와 건륭제(60년) 다음으로 길다.

반고는 『한서』 「무제기」에서 무제를 칭송했지만, 서섬정생은 무제 시대의 사회적 모순을 지적하며, 영광과 번영만이 있었던 시대는 아니었다고 평가했다. 또한 무제는 진나라 시황제와 공통점이 많다고 평가받는다.

참조

[1]

서적

Book of Han

null

null

[2]

서적

Zizhi Tongjian

[3]

서적

Zizhi Tongjian

null

[4]

서적

Luxuriant Gems of the Spring and Autumn

Columbia University Press

2015

[5]

서적

China's Public Finance: Reforms, Challenges, and Options

Cambridge University Press

2022

[6]

문서

漢武故事

null

[7]

서적

Shiji

[8]

문서

사마천 권115

[9]

서적

중국문명대시야 1 (中华文明大视野)

김영사

2007

[10]

문서

출처필요

[11]

문서

null

[12]

문서

null

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com