달팽이

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

달팽이는 연체동물에 속하는 복족류로, 전 세계에 약 2만 종이 존재하며, 느리게 이동하는 특징을 갖는다. 한국에는 다양한 종류의 토종 달팽이가 서식하며, 외래종인 아프리카왕달팽이도 발견된다. 달팽이는 껍데기의 형태와 무늬가 다양하며, 쿠바의 'Polymita picta'와 같이 아름다운 껍데기로 인해 멸종 위기에 처한 종도 있다. 달팽이는 육상형 복족류와 유사하며, 서식지에 따라 다양한 종류로 분류된다.

달팽이는 배발을 사용하여 이동하며, 점액을 분비하여 마찰을 줄인다. 머리에는 촉각이 있고, 시력이 약하다. 껍데기는 얇고 가벼우며, 자웅동체로 알을 낳아 번식한다. 달팽이는 초식, 육식, 잡식 등 다양한 식성을 가지며, 곤충, 새, 뱀 등에게 포식당한다.

달팽이는 껍데기를 보호 수단으로 사용하며, 뚜껑이 없는 종도 있다. 껍데기에는 다양한 무늬가 나타나며, 색띠가 있는 경우도 있다. 달팽이는 건조에 약하며, 습한 환경을 선호한다. 석회암 지대에서는 칼슘 공급이 풍부하여 달팽이의 종류와 개체 수가 많다.

달팽이는 식용, 농업 해충, 애완동물, 문화적 상징 등 다양한 방식으로 인간과 관계를 맺고 있다. 프랑스 요리에서 에스카르고로 사용되며, 달팽이 사육이 이루어지기도 한다. 농업에서는 해충으로 간주되어 방제 방법을 사용하며, 애완동물로 길러지기도 한다. 또한, 꿈이나 속담, 전래 이야기 등 문화적인 상징으로 사용되기도 한다. 달팽이는 주혈흡충증, 뇌막염 등의 기생충 질병을 옮길 수 있으며, 특히 광동주혈선충에 감염될 위험이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 연체동물 - 고둥

고둥은 석회질 원뿔형 껍데기를 가진 나선형 연체동물로, 식용, 장식용, 화폐 등으로 사용되었으며, 현재는 조가비 수집 대상이 되고 문화적 의미도 지니지만 일부 종은 멸종 위기에 처해 보호받고 있다. - 연체동물 - 애플 스네일

애플 스네일은 연체동물 복족류에 속하며 다양한 환경에서 서식하고 독특한 특징과 현대적인 응용 분야를 가지며 한국 사회와도 관련성을 가진다. - 복족류 - 민달팽이

민달팽이는 껍데기가 퇴화된 형태를 가지며 달팽이와 같은 진유폐류 눈가류에 속하는 여러 계통의 종들을 아우르는 다계통군으로, 껍질 소실은 운동의 자유와 좁은 공간 이용 등 생존에 유리한 이점을 제공하며 일부 종은 농업 해충으로 간주되지만 생태계에서 중요한 역할을 수행하고 다양한 문화적 상징으로도 나타난다. - 복족류 - 복족류 분류 (부쉐 & 로크루아, 2005년)

필립 부셰와 장피에르 로크루아가 2005년에 발표한 복족류 분류 체계는 분기학적 접근을 통해 과 단위까지 상세히 제시하지만, 발표 이후 지속적인 수정 및 보완이 이루어지고 있다. - 동물 향명 - 맹금류

맹금류는 날카로운 발톱과 부리를 가진 사나운 새를 통칭하며, 생태계 최상위 포식자로서 뛰어난 시력과 비행 능력을 갖추고 있으며, 수리, 매, 독수리, 올빼미 등이 대표적이고, 서식지 파괴 등의 위협에 직면해 있다. - 동물 향명 - 돌고래

돌고래는 이빨고래류에 속하는 해양 포유류의 총칭으로, 다양한 종이 존재하며 높은 지능과 사회성을 가지지만, 서식지 파괴, 환경 오염 등으로 멸종 위기에 처해 있다.

2. 종류

달팽이는 생물학적 분류에서 특정 분류군을 가리키는 것이 아니므로, 엄밀한 정의는 없다. 일반적으로 껍데기가 있는 육상 복족류를 "달팽이"라고 부르며, 뚜껑이 없고 더듬이 끝에 눈이 있는 폐류 육산패류 중 구형 또는 찐빵 모양의 껍데기를 가진 것을 가리킨다. 껍데기에 뚜껑이 있는 논우렁이류나 길쭉한 껍데기를 가진 애기뿔달팽이 등은 달팽이라고 불리는 경우가 적다.[34][35]

달팽이는 이동 능력이 작아 지역에 따라 종 분화가 일어나기 쉽다. 남서제도나 오가사와라 제도와 같이 섬처럼 고립된 곳에서는 특히 섬마다 고유종이 진화하는 경우가 많다.[36][38]

2. 1. 한국의 달팽이

우리나라 토종 달팽이 종류는 다음과 같다.

외래종으로는 아프리카 왕달팽이(Achatina fulica|아차티나 풀리카la) 등이 있으며, 흑와, 금와, 백와, 흑금와, 흑백와 등 다양한 모프가 존재하고 애완 달팽이로 가장 많이 키워진다.

달팽이는 느리게 이동하는 습성 때문에 지역별로 개체군이 격리되어 아종이 많이 생겨났으며, 전 세계적으로 약 2만 가지 종류의 달팽이가 존재한다. 한국에서 주로 볼 수 있는 달팽이들은 패각 지름이 평균 2~5cm, 높이는 약 2~6cm 정도이며, 개체수의 80~90% 정도를 명주달팽이가 차지한다. 포도나 상추를 살 때 흔히 볼 수 있으며, 패각에 작은 점들이 많다는 것이 특징이다. 무늬가 없는 명주는 애칭으로 요정명주라 부르며, 패각 전체가 검은색인 경우에는 흑명주라 부른다. 명주달팽이는 성질이 온순해서 외국계 달팽이와 함께 두면 잡아먹힌다. 아프리카 왕달팽이는 패각의 높이가 높다. 반면, 세계에서 가장 작은 달팽이는 육안으로 관찰이 불가능한 것도 있다.

패각의 형태와 무늬는 매우 다양하며, 특히 쿠바에서 사는 달팽이(''Polymita picta'')는 다양하고 아름다운 색상의 패각을 가진 종으로 유명하다. 인간들이 이 달팽이의 패각을 얻기 위해 마구 남획하여 개체 수가 많이 줄어서 멸종위기종으로 보호받는 수준에 이르렀다. 아름다운 패각으로 보석달팽이라고 알려진 네덜란드 멸종위기종도 있다.[58]

달팽이와 유사한 육상형 복족류로는 뾰족쨈물우렁이와 패각이 길쭉한 부산입술대고둥, 가시대고둥 등이 있다. 이 밖에도 패각에 2개의 줄로 소용돌이가 난 동양달팽이와 명주달팽이 다음으로 흔한 각시달팽이 등이 있다.

2. 2. 서식지에 따른 분류

폐를 이용하여 호흡하는 달팽이는 폐형류에 속하지만, 2010년 Jörger 등의 연구에 따르면 폐형류는 다계통군으로 밝혀졌다.[2] 아가미를 가진 달팽이 또한 다계통군을 형성한다. 즉, 폐와 아가미를 가진 달팽이는 여러 그룹으로 나뉘며, 서로 밀접하게 관련되어 있지 않다.달팽이는 도랑, 사막, 심해 등 다양한 환경에서 발견된다. 육상 달팽이가 더 친숙할 수 있지만, 해양 달팽이가 종의 대부분을 차지하며 다양성과 생물량이 더 크다. 민물에서도 많은 종류의 달팽이가 발견된다.

“달팽이”는 특정 분류군을 가리키는 것이 아니므로, 생물학적 분류에서는 엄밀한 정의는 없다. 육지에 서식하는 복족류 중 껍데기가 없는 것을 “민달팽이”, 껍데기가 있는 것을 “달팽이” 등으로 부른다.[34][35]

일반적으로 달팽이는 이동 능력이 작아, 산맥이나 건조지, 수역 등을 넘어 분포를 넓히기 어렵기 때문에 지역에 따라 종 분화가 일어나기 쉽다. 다른 동물군과 마찬가지로 종류는 북쪽보다 남쪽 지방에서 많은 경향이 있다. 일본 열도에 한정해도 넓은 분포역을 가진 것은 애기자주달팽이나 외래종인 유럽달팽이 등 매우 적은 종이다.[36][37]

3. 형태

달팽이는 머리에 뿔처럼 생긴 두 쌍의 촉각(더듬이)를 가지고 있다. 작은 촉각은 후각을 느끼며, 큰 촉각 끝에는 작고 검은 동공이 있어 명암 정도만 판단할 수 있는 약한 시력을 가진다. 촉각은 물체에 닿으면 몸 속으로 오므라들었다가 위험이 지나면 다시 위로 뻗는다.

달팽이의 패각은 육상 생활에 적응하여 얇고 가벼운 편이다. 이는 부력의 영향을 받지 않는 육지에서 무게를 줄이기 위함이다. 패각의 형태와 무늬는 매우 다양하며, 특히 쿠바의 ''Polymita picta]''는 아름다운 색상으로 유명하다. 이 때문에 인간의 남획으로 멸종 위기에 처하기도 했다.[58]

세계적으로 약 2만 가지 종류의 달팽이가 존재하며, 한국에서는 명주달팽이가 80~90%를 차지한다. 명주달팽이는 패각 지름이 평균 2~5cm, 높이는 약 2~6cm이며, 패각에 작은 점들이 많다. 아프리카 왕달팽이는 패각 높이가 더 높은 편이다.

달팽이는 원구동물로서, 발생 과정에서 낭배형성 단계에서 원구가 먼저 입을 형성한다. 나선형 전할 분할 패턴을 가지며, 부화 후 변태를 거치지 않고 작은 성체 형태로 부화한다. 수컷, 암컷, 자웅동체, 또는 단성생식 등 다양한 성 결정 시스템을 가진다.

달팽이는 발, 외투막, 치설이라는 세 가지 해부학적 특징을 공유한다. 외투막은 껍데기를 생성하는 기관으로, 달팽이 껍데기 구멍을 따라 껍데기를 분비하여 달팽이의 일생 동안 끊임없이 성장하고 껍데기를 생성한다.[8]

3. 1. 연체부

달팽이는 느리게 이동하는 동물이다. 배 부분 전체가 발 역할을 하며, '배발'이라고 부른다. 건조한 곳에서는 매끄럽게 이동하기 어려워 배발 부분에서 점액을 분비하여 이동 시 마찰을 줄인다. 이 점액은 달팽이를 보호하는 역할도 하여 면도날 위도 기어갈 수 있게 한다.[57] 다른 달팽이가 분비한 점액 길을 따라가는 습성이 있는데, 이는 점액 분비를 줄이고 이동을 쉽게 하며, 교미 상대를 찾기 쉽기 때문이다.머리에는 뿔처럼 생긴 두 쌍의 촉각(더듬이)가 있다. 작은 촉각은 후각을, 큰 촉각 끝의 작고 검은 동공은 명암 정도만 구분할 수 있는 약한 시력을 제공한다. 촉각은 물체에 닿으면 몸속으로 오므라들었다가 위험이 사라지면 다시 뻗는다.

달팽이의 몸, 즉 연체부는 각축근(殼軸筋)이라는 근육으로 껍데기 안쪽의 각축부에 부착되어 있다. 이 근육을 수축시켜 몸을 껍데기 안으로 넣는다. 껍데기는 몸의 기관 중 하나이므로, 껍데기가 파손되거나 떼어내면 달팽이는 죽는다.

마이마이목(Helicida, 柄眼類) 달팽이는 머리에 크고 작은 두 쌍의 더듬이가 있고, 큰 더듬이(뒷촉각) 끝에 눈이 있다. 반면, 야마타니시 등의 전새류 육상 복족류는 더듬이가 한 쌍뿐이고 끝이 뾰족하며, 눈은 그 밑동에 있다.

모든 달팽이는 연체부가 습해야 살 수 있다. 더위와 추위에도 활동에 지장을 받아 그늘에 숨어 껍데기 안에 몸을 넣고 껍데기 입구에 점액 막(에피프라그마, epiphragm)을 쳐서 연체를 건조로부터 보호한다.[39] 에피프라그마에는 미세한 구멍이 있어 질식을 막는다.

민달팽이와 근연종이라 염분에 약하다는 이미지가 있지만, 오가사와라 제도에만 서식하는 오토메카타마이마이 등은 염분에 내성이 있다.[40]

더듬이가 있는 머리 아랫면에는 입이 있고, 입 안쪽 위에는 턱판(顎板: jaw), 아래쪽에는 강판 모양의 치설(齒舌: radula)이 있어 먹이를 갈아 먹는다. 유리 표면을 기어가는 달팽이의 입을 보면 붉은색의 작은 턱판과 투명한 치설의 움직임을 볼 수 있다. 입은 식도를 거쳐 위로 연결되고, 껍데기 입구 근처에서 항문이 된다.

달팽이는 자웅동체이며, 더듬이 뒤쪽 측면(오른쪽으로 감기는 경우 오른쪽, 왼쪽으로 감기는 경우 왼쪽)에 생식공이라는 생식기 개구부가 있다. 생식공은 하나지만, 안쪽에서 암수 두 개의 생식기 개구부로 나뉜다. 생식 시에는 음경이 뒤집어져 서로 생식공에 삽입하여 교미한다. 생식기 구조는 분류상 중요하며, 신종 기재 시에는 구조를 도해하고, 동정 시에도 해부하여 조사해야 하는 경우가 많다.

3. 2. 껍데기

달팽이 껍데기는 주로 콘키올린이라는 단백질과 탄산칼슘의 혼합물로 구성되어 있다. 콘키올린은 각피층으로 알려진 껍데기의 바깥층의 주요 구성 요소이다. 껍데기의 안쪽 층은 탄산칼슘, 콘키올린 및 다양한 무기염의 네트워크로 구성되어 있다.[10] 외투막은 축주라고 하는 중심축 주위에 첨가하여 껍데기를 생성하여 나선형 패턴을 만든다.[10]달팽이 껍데기의 나선형 패턴은 코일 또는 층으로 알려져 있다. 층의 크기는 일반적으로 달팽이가 나이가 들면서 증가한다. 껍데기 크기의 차이는 유전적 및 환경적 요인에 의해 주로 영향을 받는 것으로 여겨진다. 습한 조건은 종종 더 큰 달팽이와 관련이 있다. 더 큰 개체군에서는 성체 달팽이의 껍데기 크기가 페로몬의 성장률에 대한 영향으로 인해 작아진다.[11]

달팽이의 패각은 바다나 민물 등에서 서식하는 복족류와 달리 얇고 가벼운데, 이는 뭍에서 부력의 영향을 받지 못하기 때문이다. 패각의 형태와 무늬는 매우 다양하며, 특히 쿠바에서 사는 달팽이(''Polymita picta'')는 다양하고 아름다운 색상의 패각을 가진 종으로 유명하여 인간들이 이 달팽이의 패각을 얻기 위해 마구 남획하여 개체 수가 많이 줄어서 멸종위기종으로 보호 받는 수준에 이르렀다.[58]

달팽이 표면에는 키틴질로 구성된 각피(殻皮)라는 얇은 막이 있으며, 석회질로 만들어진 껍데기 표면을 덮고 있다. 각피는 대부분의 연체류에 존재하며, 석회질 껍데기 본체를 부식으로부터 보호하는 것이 기본적인 역할이다. 달팽이에서는 오염물이 잘 붙지 않게 하는 역할, 채색을 통해 껍데기를 배경에 숨기는 보호색의 역할도 한다고 여겨진다. 각피 표면에는 미세한 요철이나 규칙적인 미세한 디임플(dimple)이 무수히 존재하여 접착 면적을 줄임으로써, 각피에 부착된 먼지나 오염물질을 비로 씻어내는 효과가 있으며, 그 결과 달팽이는 껍데기 표면을 항상 깨끗하게 유지한다고 여겨진다.[41]

각피의 일부가 변화하여 털 모양이 된 종류가 전 세계 여러 과에 존재하지만, 그 기능에 대해서는 잘 알려져 있지 않다. 유럽의 *Trochulus*속 달팽이에서는 습한 환경에 사는 종일수록 특히 털이 발달하는 경향이 있는데, 이는 젖은 껍데기가 다른 물체에 달라붙는 것을 방지하기 위한 것으로 추정된다.[42]

껍데기 높이가 낮은(껍데기 높이보다 껍데기 지름이 더 큰) 것이 일반적이지만, 육산패류에는 섬돌고둥과(왼돌이)나 섬돌고둥모ドキ과, 민달팽이과(모두 오른돌이) 등 껍데기가 가늘고 긴 것도 있다. 일반적으로 나무 위나 바위 등의 벽면을 서식지로 하는 종일수록 껍데기 높이가 높아지는 경향이 있지만, 예외도 많아 껍데기 형태의 적응에 대해서는 명확히 알려져 있지 않다.

바다 조개류는 포식자에 대항하기 위해 가시나 혹 등으로 껍데기를 무장한 것이 많지만, 일본산 달팽이류에서는 눈에 띄는 돌기가 있는 종은 없다. 세계적으로 보더라도 소형-미소형 종에서 가시를 가진 것이 소수 알려져 있을 뿐, 대부분의 종은 매끄럽거나 약간의 주름이나 요철, 또는 어느 정도의 나륵(螺肋)이나 종륵(縱肋)을 가진 정도이다.

육지 달팽이 중 전새류는 껍질 입구를 막는 뚜껑을 가지고 있지만, 달팽이의 대부분은 뚜껑이 없는 폐류이다. 따라서 천적의 공격을 받아 껍질 속으로 피하더라도 껍질 입구는 무방비 상태가 되기 쉽고, 일부 종에서는 껍질 입구를 두껍게 하거나 좁게 하여 껍질 파손이나 외부 침입을 막도록 진화하였다.

달팽이에는 다양한 무늬가 있는 것이 많으며, 특히 껍데기 꼭대기를 위로 했을 때 수평 방향으로 뻗는 띠 모양의 무늬를 “색띠(色帯)”라고 부른다. 이 패턴은 계통과는 관계없이 전 세계의 달팽이에서 많이 볼 수 있다. 일본산 유하드라속(''Euhadra'')에서는 색띠가 나타나는 위치가 정해져 있으며, 그 위치는 위에서부터 차례로 1~4의 번호가 매겨지고, 띠가 없는 경우는 0으로 표기된다.[37]

색띠와 수직으로 교차하는 색의 농담이 보이는 경우가 있으며, 이것은 “화염채(火炎彩)”, “호반(虎斑)”, 또는 “호랑이달팽이 무늬”라고 불린다. 달팽이의 색은 일반적으로 갈색 계통이 많으며, 특히 일본산의 경우는 색채가 부족한 것이 많다. 하지만 열대에는 푸른파푸아달팽이와 같이 선명한 황록색이나, 코다마달팽이나 하와이달팽이와 같이 선명한 무늬를 가진 것 등, 노란색이나 보라색이나 분홍색 등 아름다운 색채를 가진 것이 많으며, 이것들도 서식 환경에 적응하여 진화한 결과라고 생각된다.

4. 생태

달팽이는 느리게 이동하는 동물이다. 배 부분 전체가 발 역할을 하는 '배발'로 움직이는데, 건조한 곳에서는 매끄럽게 이동하기 어렵다. 그래서 배발 부분에서 점액을 분비하여 이동할 때 생기는 마찰을 줄인다. 이 점액은 달팽이를 보호하는 역할도 하여, 면도날 위도 기어갈 수 있게 해준다. 다른 달팽이가 분비한 점액 길로 가는 습성이 있는데, 이는 자신의 점액을 덜 분비하고도 이동하기 쉽고, 교미 상대를 만나기 쉽기 때문이다.

머리에는 늘었다 줄었다 하는 두 쌍의 촉각(더듬이)가 있다. 작은 촉각은 후각을 느끼며, 큰 촉각 끝에는 작고 검은 동공이 있어 명암 정도만 판단할 수 있을 정도로 시력이 약하다. 촉각은 물체에 닿으면 몸 속으로 오므라들었다가 위험이 없다고 판단되면 다시 뻗는다.

달팽이의 패각은 육지에서 부력의 영향을 받지 못하기 때문에 바다나 민물에 사는 복족류보다 얇고 가볍다. 자웅동체로 알을 낳아 번식하지만, 혼자서는 번식하지 않는다. 피부호흡을 하기 좋은 습기가 많은 때나 밤에 나무나 풀 위에 기어올라가 세균, 식물의 어린잎, 채소 등을 치설이라는 혀로 갉아먹는다. 달팽이는 쓸개와 같은 소화 기관이 없어 음식물은 소화하지만 색소를 분해하지 못해 먹이의 색소를 그대로 똥으로 내보낸다. 예를 들어, 녹색 채소인 양상추를 주면 녹색 대변을, 주황색 채소인 당근을 주면 주황색 대변을 본다.[57]

천적으로는 곤봉딱정벌레, 꽃 개똥벌레, 늦반딧불이의 유충, 들새, 뱀이나 쥐, 개구리, 초파리, 개미 등이 있다.

달팽이는 피부호흡을 하기 때문에 날씨가 덥거나 몸이 마르면 동면막으로 자신을 보호하다가, 축축해지면 다시 활동한다. 또한 입으로 물을 마신다.

폐를 이용하여 호흡하는 달팽이는 폐형류에 속하는데, 2010년 연구에 따르면 다계통군임이 밝혀졌다.[2] 아가미를 가진 달팽이 또한 다계통군을 형성한다. 즉, 폐와 아가미를 가진 달팽이는 분류학적으로 서로 다른 여러 그룹을 형성한다.

달팽이는 도랑, 사막, 심해 등 다양한 환경에서 발견된다. 육상 달팽이가 더 친숙할 수 있지만, 해양 달팽이가 종의 대부분을 차지하며, 더 큰 다양성과 생물량을 가진다. 민물에서도 다양한 종류가 발견된다.

대부분의 달팽이는 치설이라는 혀에 수천 개의 미세한 이빨 모양 구조를 가지고 있어 먹이를 작은 조각으로 찢는다. 많은 달팽이는 초식성이지만, 몇몇 육상 종과 많은 해양 종은 잡식성 또는 포식성 육식동물이다. 달팽이는 종이나 판지를 먹을 때 색소를 흡수할 수 없어 배설물도 색깔이 있다.[3]

''아프리카대왕달팽이속''의 몇몇 종은 코에서 꼬리까지 38cm까지 자라고 1kg까지 나간다.[4] 가장 큰 바다 달팽이 종은 ''시린크스 아루아누스''이며, 껍데기는 최대 90cm까지, 껍데기를 포함한 전체 동물은 최대 18kg까지 나갈 수 있다. 가장 작은 육상 달팽이인 ''앙구스토필라 프사미온''은 지름이 0.6mm이다.[5] 1978년에는 코에서 꼬리까지 39.3cm, 껍데기 길이는 27.3cm이고 무게는 900g인 아프리카 대왕 달팽이 ''아프리카대왕달팽이''가 기록되었다.[6]

달팽이는 원구동물로, 발생 과정에서 낭배형성 단계에서 원구가 먼저 입을 형성한다. 나선형 전할 분할 패턴을 가지며, 부화 후 변태를 거치지 않고 작은 성체 형태로 부화한다. 수컷, 암컷, 자웅동체, 또는 단성생식이 될 수 있어 다양한 성 결정 시스템이 있다.

껍데기 높이가 낮은 것이 일반적이지만, 껍데기가 가늘고 긴 것도 있다. 나무 위나 바위 벽면에 서식하는 종일수록 껍데기 높이가 높아지는 경향이 있지만, 예외도 많다. 참달팽이와 같이 납작한 껍데기를 가진 종도 있다.

일본산 달팽이류는 눈에 띄는 돌기가 있는 종은 없지만, 세계적으로 소형 종에서 가시를 가진 것이 소수 알려져 있다. 대부분 매끄럽거나 약간의 주름, 요철, 나륵(螺肋)이나 종륵(縱肋)을 가진 정도이다. 털 모양의 껍데기 피막을 가진 것은 종종 볼 수 있다.

많은 종은 건조에 약해 습한 곳에 서식하지만, 건조한 곳을 좋아하는 종류도 있으며, 사막 환경에 적응한 종도 있다. 민달팽이나 애기유리달팽이처럼 열린 장소를 좋아하거나, 깊은 산에만 서식하는 종 등 종에 따라 서식 환경이 결정되는 경우가 많다.

패각 재료인 칼슘은 달팽이에게 보충하기 어려운 자원이며, 개체 수 제한 요인이 될 수 있다. 석회암 지대는 달팽이에게 적합한 환경이며, 종류와 개체 수가 많다. 오키나와 제도의 융기 산호초 숲에서는 달팽이 개체 수가 매우 많다. 석회암 지대에서 종 분화하여 고유종이 된 것이 많다.

4. 1. 생식

달팽이는 다른 폐류와 마찬가지로 자웅동체이며, 더듬이 뒤쪽 측면(오른쪽으로 감기는 경우 오른쪽, 왼쪽으로 감기는 경우 왼쪽)에 생식공이라는 생식기 개구부가 있지만, 평소에는 닫혀 있어 눈에 띄지 않는다.[39] 생식공은 하나이지만, 그 바로 안쪽에서는 암수 두 개의 생식기 개구부로 나뉘어 있다. 생식 행위 시에는 안쪽에서 음경이 뒤집어져 서로 생식공에 삽입하여 교미가 이루어진다. 생식기의 구조는 분류상 매우 중요한 부분으로 여겨지고 있으며, 신종 기재 시에는 그 구조를 도해 기재하는 것이 일반적이다. 동정할 때도 해부하여 그 구조를 조사해야 하는 경우가 많고, 옛날에 껍데기의 특징만으로 분류된 것이 나중에 생식기의 구조에서 완전히 다른 과였던 것으로 판명된 경우도 있다.

참달팽이 등의 전새류는 암수딴몸이지만, 폐류는 동일 개체가 난자와 정자를 가지는 암수한몸이다. 하지만 성장 중인 개체의 경우 수컷 기능이 먼저 성숙하는 경우가 많다. 일반적으로 다른 개체와 상호 교미하여 수정 후 산란한다. 암수한몸이기 때문에 자가수정도 가능하지만, 산란 수와 부화율 모두 현저히 저하되는 경우가 많다.[38] 교미 시 정자는 정낭이라고 불리는 용기째로 주고받는 것이 일반적이다. 일반적으로 생식기를 직접 삽입하지 않는 동물이 정자의 용기로 정낭을 형성하지만, 달팽이는 직접 교미를 하는데도 정낭을 만들기 때문에 그 기능은 정자 운반뿐만 아니라 정자의 영양체가 아닐까 생각되고 있다. 정낭은 수컷 생식기의 일부를 주형으로 형성되기 때문에 분류군에 따라 모양이 다르지만, 대개 반투명하고 길쭉한 것이 일반적이며, 받은 쪽의 암컷 생식기 내에서 분해된다.

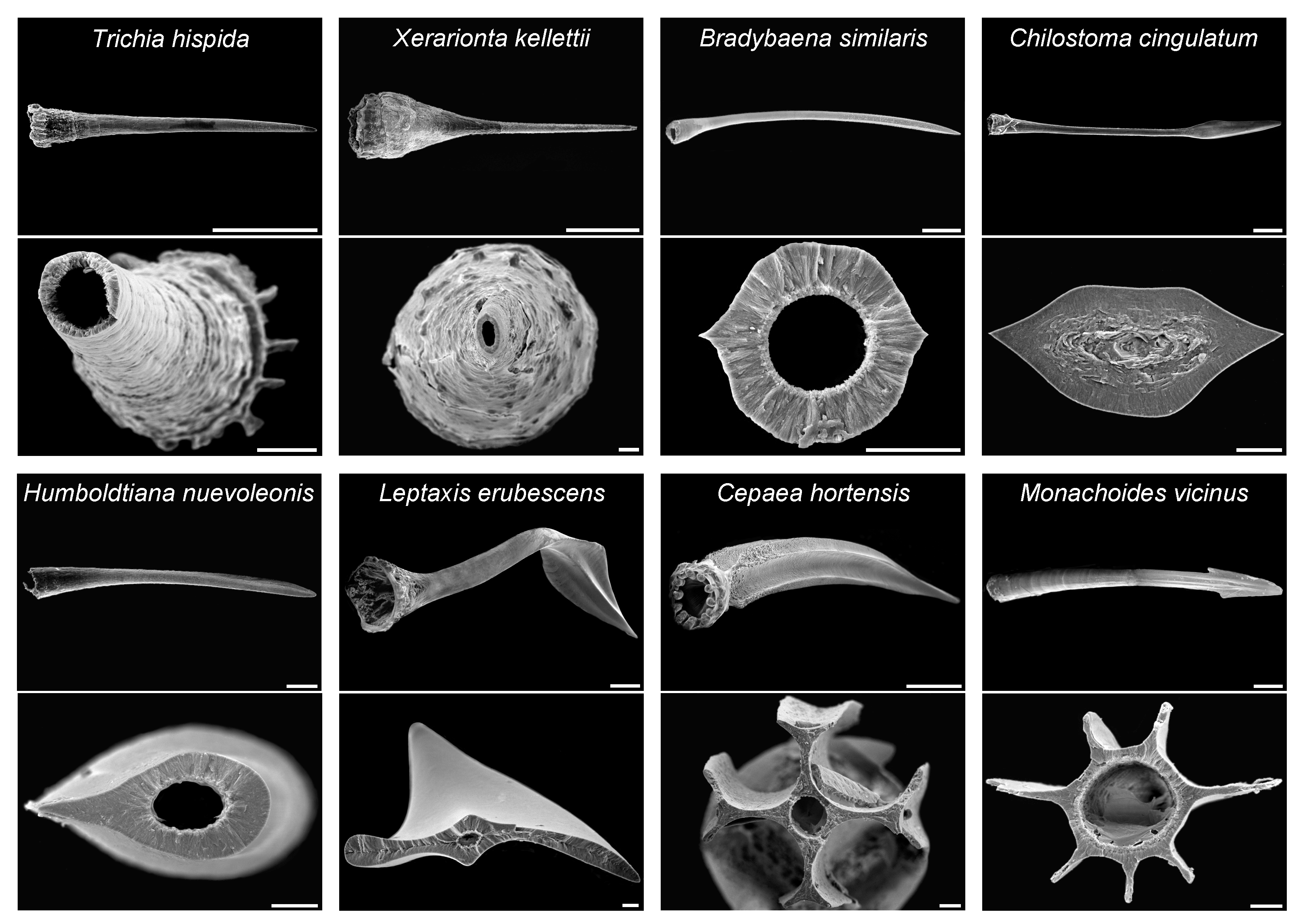

애기달팽이과나 남방달팽이과 등 일부 그룹에서는 생식기에 사랑의 화살(恋矢, 영어: Love dart)이라고 불리는 석회질의 창 모양 구조를 가지고 있으며, 교미 시에는 그것을 상대에게 찌르는 것이 알려져 있다. 그 행동은 다트 슈팅(dart shooting)이라고 불린다. 사랑의 화살에 찔린 개체는 수명이 짧아지는 것이 밝혀져 있다.[43][44] 또한 남방달팽이과에서는 생식기에 큰 더듬이 사이 "이마" 부분이 부풀어 오르는 경우가 있다. 이것은 두류(頭瘤)라고 불리는 것으로, 성페로몬을 분비한다고 생각된다.

알은 탄산칼슘 껍질로 덮인 구형인 경우가 많지만, 한천질인 것, 민달팽이과나 잔달팽이과의 일부처럼 난태생으로 어린 조개를 직접 낳는 것 등도 있다. 산란 장소는 땅의 얕은 곳이나 썩은 나무 아래, 나무뿌리의 틈새 등이며, 알은 머리 뒤쪽 측면의 생식공에서 하나씩 낳아져 한 곳에 모이는 것이 일반적이다. 대부분 1주일에서 1개월 정도에 부화한다. 일반적인 수생 복족류에서 볼 수 있는 것과 같은 유생기는 알 속에서 보내기 때문에, 부화한 새끼는 작고 감김이 적지만 이미 달팽이의 형태를 하고 있다.

4. 2. 먹이

달팽이는 종에 따라 먹는 것이 매우 다양하다. 초식동물처럼 풀이나 채소, 어린 잎 등을 먹기도 하고, 로지 울프달팽이(Euglandina rosea)처럼 다른 달팽이를 잡아먹는 육식동물도 있다.[15] 그러나 대부분의 육상 달팽이는 초식성이거나 잡식동물이다.[16]숲달팽이(Cepaea nemoralis)는 신선한 풀보다는 죽은 식물을 더 좋아하며, 나이가 들수록 이러한 경향이 강해진다.[17] 관목달팽이(Arianta arbustorum)는 주변 환경에 따라 절지동물, 시든 꽃, 신선하거나 부패한 식물, 흙 등 다양한 먹이를 섭취한다.[18]

대부분의 달팽이는 치설이라는 혀를 가지고 있는데, 여기에는 수천 개의 미세한 이빨 모양 구조가 있다. 치설은 줄과 같이 먹이를 작은 조각으로 찢는 역할을 한다.[3] 달팽이는 종이 또는 판지를 먹을 때 색소를 흡수할 수 없으므로 배설물도 원래 종이의 색깔을 띤다.[3] 예를 들어, 녹색 채소인 양상추를 먹으면 녹색 변을, 주황색 채소인 당근을 먹으면 주황색 변을 본다.[57]

달팽이는 셀룰로오스를 분해할 수 있어 신문지나 전단 같은 종이도 잘 먹는다. 건물 벽이나 가드레일 등에 붙은 조류도 먹는데, 이때 남는 식흔은 일상에서 흔히 볼 수 있다.

농작물이나 원예식물을 먹는 우스カワマイマイ(얇은껍질달팽이)나 チャコウラナメクジ(차코우라 민달팽이)는 농업해충으로, 살충제로 방제한다.

다른 달팽이를 잡아먹는 육식성 달팽이도 있다. ヤマヒタチオビ(야마히타치오비)는 아프리카마이마이(아프리카대왕달팽이)를 없애기 위해 하와이와 오가사와라 제도 등에 도입되었지만, 오히려 토착 달팽이들을 멸종시키는 결과를 낳았다. オオクビキレガイ(큰목잘린달팽이)는 농작물 외에도 육상 복족류를 잡아먹는다고 알려져 있다. 뉴질랜드의 누리츠야마이마이는 지렁이를 먹는 대형 달팽이이다.

달팽이는 껍질을 만들고 유지하기 위해 칼슘이 많이 필요하다. 그래서 버려진 조개껍질이나 다른 달팽이의 죽은 껍질을 핥기도 하고, 비가 온 후 콘크리트 블록 담이나 콘크리트 벽에 모여들어 콘크리트 속 칼슘을 섭취하기도 한다.

4. 3. 천적

달팽이의 주요 천적으로는 반딧불이류 유충과 딱정벌레류의 애기뿔소똥구리가 있다. 유럽에 분포하는 아고자토움시과(Ischyropsalididae)의 긴다리거미는 주로 달팽이를 먹기 때문에 독일어로 Schneckenkanker("달팽이긴다리거미"라는 뜻)라고 불린다. 石垣島과 西表島에 서식하는 이와사키세다카헤비는 달팽이를 전문적으로 먹으며, 턱을 교묘하게 사용하여 조개 속 내용물만 먹는다.이러한 전문 포식자 외에도 조류를 포함한 많은 동물이 달팽이를 잡아먹는다. 육상 달팽이는 쥐류, 족제비, 오소리, 땅돼지, 너구리, 멧돼지, 도마뱀류, 개구리류 등의 척추동물에게도 포식당한다. 또한 플라나리아나 뉴기니플라나리아와 같은 편형동물, 선충류, 포식 기생을 하는 파리목 곤충 등도 달팽이의 천적이다. 이보이보나메쿠지와 같이 육식성으로 육상패류를 노리는 달팽이도 있다.

껍데기가 있는 달팽이는 껍데기 속에 숨어 천적으로부터 몸을 보호한다. 하지만 에조마이마이 등 발의 근육이 크게 진화한 일부 종은 에조마이마이카브리나 오오루리오사무시와 같은 천적에 대해 껍데기를 휘둘러 격퇴하기도 한다.

4. 4. 수명

달팽이의 수명은 종류에 따라 크게 다르지만, 자세한 것은 알려져 있지 않다. 큰 달팽이류는 수년, 껍데기가 얇은 작은 종류는 1년 정도 또는 그 이하로 생각되며, 애기우렁이의 수명은 보통 1년으로 후자에 속한다. 고둥류과의 것은 장수하는 경향이 있으며, 야외에서 성체로 채집한 애기구슬우렁이를 15년간 사육한 예가 알려져 있다. 이 예에서는 사육 환경을 부주의하게 건조하게 만들어 버린 것이 사인이므로, 실제로는 더 오래 살았을 가능성이 있다고 한다.[57]5. 인간과의 관계

육상 달팽이는 농업 및 정원 해충으로 알려져 있지만, 일부 종은 식용으로 먹기도 하고 가끔 애완동물로 기르기도 한다. 또한, 달팽이 점액은 피부 관리 제품에도 사용된다.[21]

- 식용: 프랑스 요리에서 식용 달팽이는 에스카르고라 불리며, 에스카르고 아 라 부르고뉴처럼 요리된다. 달팽이 사육을 통해 식용 달팽이를 기르기도 한다. 고급 요리뿐만 아니라, 여러 종의 육상 달팽이는 전 세계 빈곤 지역에서 쉽게 얻을 수 있는 단백질 공급원이 된다. 아프리카 대왕 달팽이는 일부 국가에서 식용으로 상업적으로 생산된다. 육상, 담수, 바다 달팽이 모두 여러 국가에서 섭취되며, 인도네시아에서는 튀긴 달팽이 요리인 ''sate kakul''이 있다. 특정 달팽이 종의 알은 캐비어와 유사하게 먹기도 한다.[28] 불가리아에서는 달팽이를 쌀과 함께 오븐에 굽거나, 식물성 기름과 파프리카 가루를 넣고 팬에 튀겨 먹는다. 주로 ''Helix lucorum''과 ''Helix pomatia'' 종이 식용으로 사용된다. 프랑스 요리로 유명한 달팽이 요리는 전용 포도밭이나 곡물을 사용하여 위생적으로 양식된 유럽달팽잇과 달팽이를 사용하며,[37] 주로 유럽과 미국에서 식용으로 양식된다. 스페인 발렌시아 지방에서는 빠에야의 재료로 사용되며, 그리스에서도 널리 식용된다. 스코틀랜드에서는 1800년대 기근 시기에 구황식물로 섭취되기도 했다.[49] 달팽이 알은 달팽이 캐비어 또는 화이트 캐비어라는 이름으로 식용되기도 한다.[50] 아프리카왕달팽이는 통조림 등 달팽이 요리에 많이 사용되며, 중국과 대만 등에서는 백주라고 불리는 품종이 많이 양식된다. 일본에서도 달팽이를 먹는 문화가 있었으며, 히다 지방에서는 애기달팽이를 구워 먹었고,[38] 껍질째 검게 구운 것은 민간약으로 사용되기도 했다. 1932년 아프리카왕달팽이가 대만에서 일본으로 유입되어 오키나와현에서 식용 목적으로 도입되었고, 가열하여 식량난 시대에 섭취되었다.[51][52][53]

- 농업 해충: 정원사와 농부들은 달팽이 피해를 줄이기 위해 살충제, 마늘, 쑥 용액, 구리 띠, 규조토 등 다양한 방법을 사용한다.[22] 애기달팽이는 정원 달팽이를 잡아먹어 생물학적 방제제로 도입되기도 하지만, 토착 복족류를 공격할 가능성도 있다. 민달팽이와 달팽이는 구리 이온을 싫어하고,[45] 건조시킨 규조토도 달팽이 방제에 효과가 있다고 알려져 있다.[46]

- 애완동물: 달팽이를 애완동물로 기르기 위해서는 사육통, 바닥재, 분무기, 먹이(채소, 단백질, 칼슘) 등이 필요하다. 사육통으로는 리빙박스가 추천되며, 숨구멍은 뚫지 않아도 된다. 칼슘 공급원으로는 난각, 중질탄산칼슘, 산호칼슘, 보레가루, 문교탄산분필 흰색 등이 있으며, 단백질 공급원으로는 삶은 달걀 흰자, 렙토민, 감마루스, 잉어 사료, 햄프씨드, 무염 아몬드, 코코넛 가루, 폰드 코이 스틱 등이 있다. 바닥재는 코코피트가 가장 좋으며, 대체재로는 독일행주 등 수분을 머금을 수 있는 부직포 재질을 사용할 수 있다.

- 문화적 상징: 꿈에 달팽이가 기어가면 기다리던 일이 이루어진다는 속신이 있다. 세상이 좁다는 것을 비유할 때는 '와우각상(蝸牛角上)'이라고 한다. 또한, 작은 나라들이 하찮은 일로 다투는 것을 '와각지쟁(蝸角之爭)'이라 하고, 작은 집을 '와려(蝸廬)' 또는 '와사(蝸舍)'라고 한다.[30] 달팽이는 느림보이기 때문에 게으름의 상징으로 여겨져 왔으며, 기독교 문화에서는 칠죄종 중 하나인 나태(Sloth)의 상징으로 사용되었다.[30][31] 마야 신화에서는 달팽이가 성적 욕망과 관련이 있으며, 우아이브(Uayeb) 신에 의해 의인화되었다.[32] 헤시오도스는 달팽이를 보고 수확 시기를 알 수 있다고 기록했으며, 아즈텍 달의 신 테치스테카틀은 재생을 상징하는 달팽이 껍데기를 지니고 있었다.[33] 케옹 에마스는 공주가 마법으로 황금 달팽이 껍질에 들어간 이야기를 다룬 자바 전래 이야기이다. 현대어에서 "달팽이 걸음"은 느리고 비효율적인 과정을, "달팽이 우편(snail mail)"은 전자 우편과 대조적으로 종이 메시지의 일반 우편 배달을 의미한다. 한국어에서 달팽이의 명칭으로는 달팽이 외에도 민달팽이, 덴덴이, 蝸牛(와우) 등이 있다. 야나기다 구니오는 달팽이의 방언 분포를 고찰하여 방언주권론을 전개했다.[38]

- 질병: 달팽이는 주혈흡충증, 광동주혈선충증, 간흡충증, 간디스토마증, 폐흡충증과 같은 기생충 질병과 관련될 수 있다. 달팽이 접촉 후에는 손이나 접촉 부위를 비누나 세제로 깨끗이 씻고 말려야 하며, 점막 및 상처를 통한 감염을 예방해야 한다. 광동주혈선충이 체내에 유입되면 호산구성 수막뇌염에 걸려 사망하거나 뇌에 심각한 장애가 남을 가능성이 크다.

- 기타: 사이타마현 지치부 지방에는 아이들의 중이염에 효험이 있다고 여겨지는 "다이로 신(데에로 신)"이라는 달팽이 신이 있으며, 사당에는 달팽이 껍질을 봉납했다고 한다.[1] 야에야마 제도의 파나리야키는 흙에 달팽이 껍데기를 섞어 만들었다고 한다.[1] 스네일 레이스영어는 두 마리 이상의 달팽이 경주이다.[1]

5. 1. 식용

프랑스 요리에서는 식용 달팽이를 에스카르고 à la 부르고뉴처럼 요리하여 제공한다. 식용 달팽이를 기르는 것을 달팽이 사육이라고 한다. 재배 목적으로 달팽이는 마른 짚이나 마른 나무가 깔린 철망 우리 속 어두운 곳에 보관한다. 비가 오는 기간 동안 달팽이는 동면에서 나와 대부분의 점액을 마른 나무/짚에 분비한다. 그런 다음 달팽이를 요리 준비한다. 익힌 달팽이의 질감은 약간 쫄깃하고 부드럽다.

고급 요리로 먹는 것 외에도 여러 종의 육상 달팽이는 전 세계의 많은 빈곤 지역 사람들에게 손쉽게 채취할 수 있는 단백질 공급원이 된다. 많은 육상 달팽이는 바나나 농장의 떨어진 잎과 같은 다양한 농업 폐기물을 먹을 수 있기 때문에 귀중하다. 일부 국가에서는 아프리카 대왕 달팽이를 식용으로 상업적으로 생산한다.

육상 달팽이, 담수 달팽이, 바다 달팽이는 모두 많은 국가에서 먹는다. 세계의 특정 지역에서는 달팽이를 튀겨 먹는다. 예를 들어 인도네시아에서는 사테와 같은 방식으로 튀긴 ''sate kakul''이라는 요리로 먹는다. 특정 달팽이 종의 알은 캐비어와 유사한 방식으로 먹는다.[28]

불가리아에서는 전통적으로 달팽이를 쌀과 함께 오븐에 굽거나 식물성 기름과 빨간 파프리카 가루를 넣고 팬에 튀겨 먹는다. 그러나 이러한 요리에 사용하기 전에 뜨거운 물에 완전히 삶아(최대 90분) 껍질에서 수동으로 꺼낸다. 이 나라에서 가장 일반적으로 식용으로 사용되는 두 종은 ''Helix lucorum''과 ''Helix pomatia''이다.

특정 지역에서는 일반적으로 먹지 않는 달팽이와 민달팽이 종이 역사적으로 기근 식량으로 사용된 적이 있다. 1800년대에 쓰인 스코틀랜드 역사에는 여러 달팽이와 전염병 시대의 식량으로서의 사용에 대한 설명이 적혀있다.[29]

프랑스 요리로 유명한 달팽이 요리(에스카르고)는 전용 포도밭(고급품이라면 와인용 포도 품종을 사용)이나 곡물을 사용하여 기생충이 붙지 않도록 위생적으로 양식된 유럽달팽잇과(Helicidae)의 달팽이 중 한 종류이며,[37] 주로 유럽과 유럽계 인종이 많은 미국에서 식용으로 사용되며 양식이 활발하게 이루어지고 있다. 스페인 발렌시아 지방에서는 빠에야의 재료로서 빼놓을 수 없는 식재료이다. 그리스에서도 널리 식용으로 사용된다. 프랑스령 뉴칼레도니아 등에서는 현지에 서식하는 난태생달팽이과의 속의 것이 대량으로 소비되어 왔다.

스코틀랜드에서는 1800년대 기근 시기에 구황식물로 식용으로 사용되었다.[49]

달팽이 알은 달팽이 캐비어, 화이트 캐비어 등의 속칭으로 식용으로 사용되는 경우가 있다.[50]

통조림 등의 달팽이 요리에는 아프리카왕달팽이 등을 사용한 것이 많으며, 중국과 대만 등에서는 백주라고 불리는 연체부가 하얀 아프리카왕달팽이의 품종이 많이 양식되고 있다. 아프리카왕달팽이과와 유럽달팽잇과에서는 발의 홈의 특징이 다르기 때문에 통조림 고기에서도 구별이 가능하다. 일반적으로 아프리카왕달팽이의 고기가 약간 더 질긴 것으로 알려져 있지만, 조리법이나 개인의 기호에 따라 다르기 때문에 우열을 비교할 수는 없다.

일본에서도 달팽이를 먹는 문화는 옛날부터 있었다. 예를 들어 히다 지방에서는 애기달팽이가 아이들의 간식으로 구워 먹었다.[38] 그 외에도 목이나 천식의 약이 된다고 믿어져 껍질을 깨고 날것으로 먹는 것이 쇼와 시대까지 일부 지역에서 행해졌다. (달팽이는 기생충의 숙주인 경우가 많아 위생적으로 양식된 것을 제외하고 날것으로 먹는 행위는 위험하다). 또한 껍질째 검게 구운 것은 민간약으로 사용되어 21세기 초에도 구운 채로 또는 분말로 한 것을 구운 전문점 등에서 판매되고 있다.

1932년에 아프리카왕달팽이가 대만에서 일본으로 유입되어 오키나와현에서 식용 목적으로 도입되었고, 기생충은 가열로 해결되기 때문에 가열하여 식량난 시대에 먹었다.[51][52][53]

5. 2. 농업 해충

육상 달팽이는 농업 및 정원 해충으로 알려져 있지만, 일부 종은 식용으로 먹기도 하고 가끔 애완동물로 기르기도 한다. 또한, 달팽이 점액은 피부 관리 제품에도 사용된다.[21]정원사와 농부들은 귀중한 식물의 피해를 줄이기 위해 다양한 달팽이 방제 방법을 사용한다. 전통적인 살충제가 여전히 사용되고 있으며, 농축된 마늘이나 쑥 용액과 같은 독성이 덜한 방제법도 많이 사용된다. 구리 금속 또한 달팽이를 퇴치하는 효과가 있어, 나무 줄기에 구리띠를 두르면 달팽이가 나무를 타고 올라가 잎과 열매에 도달하는 것을 막을 수 있다. 규조토와 같이 건조하고 미세하게 분쇄된 거친 물질을 뿌리는 것도 달팽이를 막는 데 도움이 된다.[22]

애기달팽이 (''Rumina decollata'')는 정원 달팽이를 잡아먹기 때문에 때때로 생물학적 방제제로 도입되기도 한다. 그러나 애기달팽이는 지역의 토착 동물군에 귀중한 부분을 차지할 수 있는 다른 복족류를 공격하여 먹어치울 가능성이 높기 때문에 문제가 없는 것은 아니다.

민달팽이와 달팽이는 구리 이온을 싫어하는 것이 널리 알려져 있다.[45] 또한, 건조시킨 규조토도 달팽이 방제에 효과가 있다고 여겨진다.[46]

5. 3. 애완동물

달팽이를 애완동물로 기르기 위한 필수품은 사육통, 바닥재, 분무기, 먹이(채소, 단백질, 칼슘) 등이다.채집통은 사육통으로 적합하지 않다. 날벌레 유입 방지가 안 되고, 온습도 유지가 어려우며, 높이가 높아 달팽이가 떨어져 패각이 깨질 수 있다. 와와 기준 다이소 리빙박스나 네오리빙박스가 추천된다. 숨구멍은 굳이 뚫지 않아도 된다. 물을 넣고 뒤집어보면 물이 새기 때문에 통풍이 된다. 숨구멍을 뚫고 싶다면 안에서 밖으로 뚫고 방충시트를 붙이면 된다.

칼슘 공급원으로는 난각, 중질탄산칼슘, 산호칼슘, 보레가루, 문교탄산분필 흰색 등이 있으며, 흡수율은 다음과 같다.

- 난각 < 보레 < 중질탄산칼슘 = 문교탄산분필 흰색 < 산호칼슘

단백질 공급원으로는 소금을 넣지 않고 삶은 달걀 흰자, 렙토민, 렙토민 에너지, 감마루스, 잉어 사료, 우렁이 사료, 햄프씨드, 무염 아몬드, 코코넛 가루, 폰드 코이 스틱 등이 있으며, 일주일에 1~3번 급여하는 것이 좋다. 단백질 함량에 따라 급여 횟수를 조절한다.

바닥재는 달팽이가 숨거나 습도를 유지할 수 있는 코코피트가 가장 좋다. 대체재로는 독일행주 등 수분을 머금을 수 있는 부직포 재질을 사용할 수 있다. 일반 흙은 오염되었거나 미세한 벌레, 기생충 등이 있을 수 있어 추천되지 않는다.

육상 달팽이는 농업 및 정원 해충으로 알려져 있지만, 일부 종은 식용으로 먹기도 하고 가끔 애완동물로 기르기도 한다.[21] 역사적으로 달팽이는 애완동물로 길러져 왔다. 제레미(Jeremy)와 같은 유명한 달팽이들이 있으며, 소설 속에는 게리와 브라이언이 있다.[27]

5. 4. 문화적 상징

꿈에 달팽이가 기어가면 기다리던 일이 이루어진다는 속신이 있다. 세상이 좁다는 것을 비유할 때는 ‘와우각상(蝸牛角上)’이라고 한다. 또한, 작은 나라들이 하찮은 일로 다투는 것을 ‘와각지쟁(蝸角之爭)’이라 하고, 작은 집을 ‘와려(蝸廬)’ 또는 ‘와사(蝸舍)’라고 한다.[30]20년이라는 긴 세월 동안 투병 생활을 하며 달팽이를 벗으로 삼아 일생을 보낸 경험담인 '달팽이 안단테'가 있다.

달팽이는 느림보이기 때문에 전통적으로 게으름의 상징으로 여겨져 왔다. 기독교 문화에서는 칠죄종 중 하나인 나태(Sloth)의 상징으로 사용되었다.[30][31] 마야 신화에서는 달팽이가 성적 욕망과 관련이 있으며, 우아이브(Uayeb) 신에 의해 의인화되었다.[32]

달팽이는 점술에 널리 사용되었다.[30] 그리스 시인 헤시오도스는 달팽이가 줄기를 기어오르는 것을 보고 수확 시기를 알 수 있다고 기록했으며, 아즈텍 달의 신 테치스테카틀은 등에 달팽이 껍데기를 지니고 있었다. 이것은 재생을 상징하며, 달팽이가 나타났다 사라지는 경향은 달과 비유되었다.[33]

케옹 에마스(Keong Emas)(자바어와 인도네시아어로 '''황금 달팽이'''라는 뜻)는 공주가 마법으로 변신하여 황금 달팽이 껍질에 들어가 있는 이야기를 다룬 인기 있는 자바 전래 이야기이다. 이 전래 이야기는 판지(Panji) 왕자 이야기의 일부로, 판지 아스모로 방군(Panji Asmoro Bangun)(라덴 이누 크르타파티로도 알려짐) 왕자와 그의 배우자 데위 세카르타지(데위 찬드라 키라나로도 알려짐) 공주에 대한 이야기를 담고 있다.

현대어에서는 "달팽이 걸음"이라는 표현이 느리고 비효율적인 과정을 설명하는 데 자주 사용된다. "달팽이 우편(snail mail)"이라는 문구는 전자 우편과 달리 거의 즉각적인 전달이 가능한 전자 메시지 전달과 대조적으로 종이 메시지의 일반 우편 배달을 의미한다.

한국어에서 달팽이의 명칭으로는 달팽이 외에도 민달팽이, 덴덴이, 蝸牛(와우) 등이 있다. 어원에 대해서는 여러 설이 있다.

- 달팽이: 삿갓쓰부리설, 갯쓰부리설, 편각(片角) 흔들림설 등 여러 설이 있다.[47] 참고로, "쓰부리"는 고어의 "쓰비(海螺)"로, 복족류를 의미한다.[47]

- 덴덴이: 아이들이 껍질에서 나오라고 부추긴 "덴덴이"("덴"은 나오려는 의미)에서 유래했다는 설이 있다.[47]

- 민달팽이: "덴덴이"와 마찬가지로 아이들이 춤추라고 부추긴 데서 유래했다는 설이 있다.[47]

- 蝸牛(와우): 움직임이나 머리의 더듬이가 소를 연상시키기 때문이라는 설이 있다.[48]

류다 구니오는 달팽이의 방언(민달팽이, 덴덴이, 달팽이, 쓰부리, 민달팽이) 분포를 고찰하여, 『와우고』에서 방언이란 시대에 따라 교토에서 사용되던 어형이 지방으로 동심원상으로 전파된 결과 형성된 것이 아닌가 하는 "방언주권론"을 전개했다.[38]

다른 언어에서는 육상 달팽이와 수생 복족류를 구분하지 않는 경우가 있어 번역 시 주의가 필요하다. 예를 들어 영어의 snail이나 독일어의 Schnecke는 달팽이뿐만 아니라 복족류 전체를 가리키는 말이며, 단순히 "snail" 등으로 되어 있는 경우에는 전후 관계로부터 육상인지 수생인지를 판단해야 한다. 이러한 언어에서는 특히 육상 달팽이의 경우 land snail영어(s), Landschneckede(n) 등, 담수산 복족류를 Freshwater snail영어, 해양 복족류를 Sea snail이라고 부르는 경우가 있다.

달팽이를 신앙의 대상으로 삼는 것은 앞서 언급된 민간요법과 관련이 있는 경우가 많다. 사이타마현 지치부 지방에는 아이들의 중이염에 효험이 있다고 여겨지는 “다이로 신(데에로 신)”이라는 달팽이 신이 있으며, 사당에는 달팽이 껍질을 봉납했다고 한다(“다이로”는 달팽이를 뜻하며, 지역에 따라서는 민달팽이를 가리키는 경우도 있다). 드문 신앙으로, 달팽이의 점액이나 달팽이 껍데기에서 유래했을 가능성이 높지만, 자세한 유래는 불명확하다.

달팽이는 예로부터 아이들에게 친숙한 존재이며, 일본에는 많은 동요와 후렴구가 있을 뿐만 아니라 많은 명칭이 있다. 이것들은 야나기다 구니오의 『와우고』에 방언주권론의 좋은 예로 많이 수록되어 있으며, “덴덴무시(でんでんむし)” 등 그 어원 등이 고찰되고 있다. 야나기다에 따르면 “덴덴(でんでん)”은 아이들이 달팽이를 가리키며 “나와라, 나와라”라고 부르는 말이 변한 것이 아닐까 추측하고 있다. 참고로 동요 가사에 있는 “뿔 내밀어 창 내밀어 머리 내밀어”의 “창(ヤリ)”은 교미할 때 나오는 생식기나 연애의 화살이라는 설이 있다.

국정 교과서에 “かたつむり(카타츠무리)”라는 제목의 동요가 게재된 이후 “카타츠무리(カタツモリ)”라는 명칭이 확립되었고, 현재는 총칭으로 사용되기에 이르렀다. 이 때문에 지방의 방언 명칭이나 동요가 얼마나 남아 있는지는 의문이다.[38]

작사작곡: 불명 「심상소학창가」(1911년(메이지 44년) 발표)

: 1절

: 덴덴벌레 달팽이야,

: 네 머리는 어디에 있니?

: 더듬이 내밀어 창 내밀어 머리 내밀어.

: 2절

: 덴덴벌레 달팽이야,

: 네 눈은 어디에 있니?

: 더듬이 내밀어 창 내밀어 눈 내밀어.

“MUSHY WASHY SNAIL”(영어 번역: 헨리 드레넌)[55]이라는 영어판이 존재한다.

5. 5. 질병

달팽이는 사람에게 전염될 수 있는 주혈흡충증, 안기오스트롱길증(광동주혈선충증), 간흡충증, 간디스토마증, 폐흡충증과 같은 기생충 질병과 관련될 수 있다. 달팽이, 민달팽이, 육상달팽이류, 섬돌고기류, 논우렁이류 등은 광동주혈선충을 가지고 있을 수 있다. 달팽이 접촉 후에는 손이나 접촉 부위를 비누나 세제로 깨끗이 씻고 말려야 한다. 입, 눈, 코, 생식기 등 점막 및 상처를 통한 감염을 예방해야 한다. 광동주혈선충이 체내에 유입되면 광동주혈선충증이 되어 뇌나 시신경 등 중추신경계에서 성장하려고 하기 때문에, 안구나 뇌 등 주요 기관이 유입되는 경우가 많다. 따라서, 호산구성 수막뇌염에 걸려 사망하거나 뇌에 심각한 장애가 남을 가능성이 크다.5. 6. 기타

사이타마현 지치부 지방에는 아이들의 중이염에 효험이 있다고 여겨지는 "다이로 신(데에로 신)"이라는 달팽이 신이 있으며, 사당에는 달팽이 껍질을 봉납했다고 한다. '다이로'는 달팽이를 뜻하며, 지역에 따라서는 민달팽이를 가리키는 경우도 있다. 이는 드문 신앙으로, 달팽이의 점액이나 달팽이 껍데기에서 유래했을 가능성이 높지만, 자세한 유래는 불명확하다.[1]야에야마 제도에 옛날부터 있었던 요물인 파나리야키는 흙에 달팽이 껍데기를 섞어 만들었다고 한다. 질 좋은 점토가 없었기 때문에 흙을 연결하는 역할을 했던 것 같다.[1]

스네일 레이스영어는 두 마리 이상의 달팽이 경주이다.[1]

6. 멸종 위기

워낙 느리게 이동하는 달팽이의 습성 때문에 개체군이 지역별로 격리되어 있고 아종이 많이 생겨, 세계적으로 약 2만 가지 종류의 달팽이들이 존재한다. 쿠바에서 사는 달팽이(''Polymita picta'')는 다양하고 아름다운 색상의 패각을 가진 종으로 유명하여, 사람들이 이 달팽이의 패각을 얻기 위해 마구 남획하여 개체 수가 많이 줄어서 멸종위기종으로 보호받는 수준에 이르렀다. 아름다운 패각으로 보석달팽이라고 알려진 네덜란드 멸종위기종도 있다.[58]

쿠바에 서식하는 Polymita picta|쿠바나무달팽이영어는 먹이로 섭취하는 지의류와 이끼류에 포함된 미네랄에 의해 다양한 색을 띠는 것으로부터 세계에서 가장 아름다운 달팽이로 여겨져 수집가들 사이에서 수집되어 왔다. 그러나 쿠바나무달팽이속(Polymita) 6종 모두 멸종위기종으로 지정되어 야생 동식물의 국제 거래를 규제하는 워싱턴 조약 등으로 보호되고 있음에도 불구하고, 불법 거래가 이루어져 위기에 처해 있다.[54]

7. 참고: 민달팽이

뚜렷한 껍데기가 없는 복족류는 달팽이보다는 일반적으로 민달팽이라고 불린다.[20] 어떤 민달팽이 종은 적갈색 껍데기를 가지고 있고, 어떤 종은 탄산칼슘 저장소 역할을 하는 흔적 기관만 가지고 있으며, 다른 종은 껍데기가 거의 없거나 전혀 없다. 그 외에는 민달팽이와 달팽이 사이에 형태학적 차이가 거의 없다. 그러나 서식지와 행동에는 중요한 차이점이 있다.

껍데기가 없는 동물은 훨씬 더 기동성이 좋고 압축이 가능하기 때문에, 상당히 큰 육상 민달팽이조차도 매우 좁은 공간의 서식지나 은신처를 이용할 수 있다. 이러한 은신처는 비슷한 크기의 달팽이에게는 접근할 수 없는 곳이다. 민달팽이는 나무의 느슨한 나무껍질 아래나 땅에 놓인 돌판, 통나무 또는 나무판 아래와 같은 좁은 공간으로 스스로를 밀어 넣는다. 이러한 은신처에서 그들은 포식자나 건조로부터 더 안전하다. 이러한 곳은 종종 알을 낳기에 적합한 장소이다.

민달팽이는 집단으로 볼 때 단계통군이 아니다. 과학적으로 말하면 "민달팽이"는 분류학적으로 거의 의미가 없는 편의상의 용어이다. 껍데기의 감소 또는 상실은 여러 매우 다른 복족류 계통 내에서 여러 번 독립적으로 진화했다. 민달팽이 형태를 가진 다양한 육상 및 해양 복족류 분류군은 껍데기를 가진 여러 상위 분류군 내에 존재한다. 이러한 독립적인 민달팽이 분류군은 일반적으로 서로 밀접하게 관련되어 있지 않다.

참조

[1]

웹사이트

Snails used in Jewellery

https://favpng.com/p[...]

[2]

논문

On the origin of Acochlidia and other enigmatic euthyneuran gastropods, with implications for the systematics of Heterobranchia

[3]

웹사이트

Floor tiles made of coloured snail poo by Lieske Schreuder - design

https://www.dezeen.c[...]

2013-11-26

[4]

서적

How Long Things Live & How They Live As Long As They Do

https://archive.org/[...]

Stackpole Books

2012-06-19

[5]

웹사이트

New snail species are world's smallest, tinier than grains of sand

https://www.national[...]

2022-02-02

[6]

웹사이트

Largest Snail

http://www.guinnessw[...]

2016-12-17

[7]

웹사이트

Snail locomotion

https://gfd.whoi.edu[...]

2018

[8]

웹사이트

Gastropod - Shell Structure, Anatomy, Diversity

https://www.britanni[...]

2024-09-03

[9]

논문

Morphological grounds for the obligate aerial respiration of an aquatic snail: functional and evolutionary perspectives

2021-04-14

[10]

웹사이트

compound coil

https://dnr.illinois[...]

[11]

논문

Variation in Land-snail Shell form and Size and its Causes: a Review

https://academic.oup[...]

1986

[12]

논문

In slow motion: radula motion pattern and forces exerted to the substrate in the land snail Cornu aspersum (Mollusca, Gastropoda) during feeding

2019-07

[13]

논문

Main patterns of radula formation and ontogeny in Gastropoda

https://onlinelibrar[...]

2023

[14]

논문

In slow motion: radula motion pattern and forces exerted to the substrate in the land snail Cornu aspersum (Mollusca, Gastropoda) during feeding

2019-07

[15]

논문

Slime-trail tracking in the predatory snail, Euglandina rosea.

https://doi.apa.org/[...]

2003

[16]

웹사이트

Mollusks : Carnegie Museum of Natural History

https://www.carnegie[...]

[17]

논문

Natural Diet of the Landsnail Cepaea Nemoralis

https://www.jstor.or[...]

1976

[18]

논문

Effects of Food Availability, Nutritional Value, and Alkaloids on Food Choice in the Generalist Herbivore Arianta arbustorum (Gastropoda: Helicidae)

https://www.jstor.or[...]

1991

[19]

논문

Mucus from Marine Molluscs

https://linkinghub.e[...]

Academic Press

1998-01-01

[20]

웹사이트

Slug vs Snail - Difference and Comparison - Diffen

https://www.diffen.c[...]

[21]

웹사이트

Snail Mucin for Skin Care: Products and Uses

https://health.usnew[...]

2022-07-18

[22]

웹사이트

Do Egg Shells Help Stop Snails From Eating Plants?

http://homeguides.sf[...]

[23]

논문

Purple dye made from shellfish in antiquity

[24]

논문

Whelks and purple dye in Anglo-Saxon England

http://triton.anu.ed[...]

2006-03

[25]

서적

Ancient Mesopotamian Materials and Industries: The Archaeological Evidence

https://archive.org/[...]

Eisenbrauns

[26]

서적

Putnam Anniversary Volume

G. E. Stechert & Co.

[27]

웹사이트

BBC Radio 3 – Slow Radio – Seven of the world's most famous snails

https://www.bbc.co.u[...]

2020-02-14

[28]

뉴스

The height of slow-food, France serves snail caviar

https://www.reuters.[...]

2007-12-20

[29]

서적

Domestic annals of Scotland, from the reformation to the revolution

https://archive.org/[...]

W. & R. Chambers

[30]

서적

Dictionary of Symbols and Imagery

https://archive.org/[...]

North-Holland Publishing Company

[31]

서적

Symbols and Their Meanings

https://books.google[...]

Barnes & Noble

[32]

서적

Star Gods of the Maya: Astronomy in Art, Folklore, and Calendars

University of Texas Press

2010-01-01

[33]

서적

Symbolic and Mythological Animals

Aquarian Press

[34]

문서

中山(2011)

[35]

문서

武田・西(2015)

[36]

문서

東(1995)

[37]

문서

波部&小菅(1996)

[38]

문서

小菅(1994)

[39]

문서

行田(2003)

[40]

서적

もっと!科学の宝箱 もっと!人に話したくなる25の「すごい」豆知識

講談社

2014

[41]

웹사이트

カタツムリの防汚メカニズムから見つけた汚れにくい外壁の新技術!

http://inax.lixil.co[...]

INAXストーリー

2012-06-14

[42]

문서

Pfenninger et al(2005)

[43]

웹사이트

カタツムリの「恋の矢」が相手の寿命短縮、東北大

https://natgeo.nikke[...]

2018-08-02

[44]

서적

貝のストーリー 「貝的生活」をめぐる7つの謎解き

東海大学出版部

[45]

웹사이트

ナメクジは銅イオンを忌避する

https://www.jstage.j[...]

1983-00-00

[46]

웹사이트

Do Egg Shells Help Stop Snails From Eating Plants?

http://homeguides.sf[...]

2019-07-01

[47]

문서

フリーランス雑学ライダーズ(1988)

[48]

문서

フリーランス雑学ライダーズ(1988)

[49]

서적

Domestic annals of Scotland, from the reformation to the revolution

https://archive.org/[...]

W. & R. Chambers

[50]

웹사이트

Snail caviar is ‘a flavor incomparable with any other food’

https://nypost.com/2[...]

2019-09-18

[51]

웹사이트

アフリカマイマイ / 国立環境研究所 侵入生物DB

https://www.nies.go.[...]

2024-10-02

[52]

웹사이트

有害動物に指定されたアフリカマイマイ

http://hdl.handle.ne[...]

2024-10-02

[53]

웹사이트

食糧難時代に食用として持ち込まれたアフリカマイマイ (2ページ目)

https://president.jp[...]

2024-10-02

[54]

웹사이트

「世界一美しいカタツムリ」に絶滅の危機、保護は実るか 写真9点

https://natgeo.nikke[...]

2024-09-21

[55]

음반

英語で歌う日本の童謡 手をたたきましょう/かたつむり/おもちゃのチャチャチャ/いぬのおまわりさん

日本コロムビア

1979

[56]

웹사이트

http://www.scholarpe[...]

[57]

서적

과학앨범-달팽이

웅진출판

[58]

웹사이트

https://www.livescie[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com