코노돈트

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

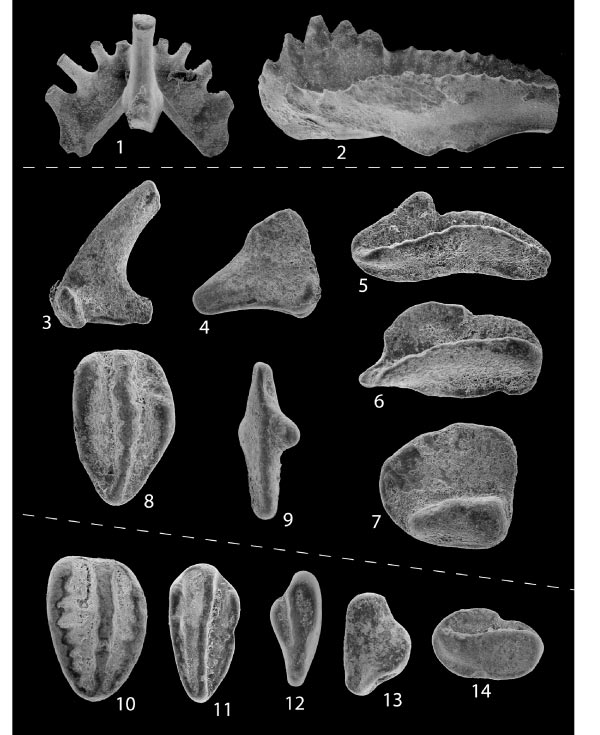

코노돈트는 캄브리아기부터 트라이아스기까지 생존했던 멸종된 척추동물로, 이빨과 유사한 작은 석회질 화석을 남겼다. 1856년 하인츠 크리스티안 판더에 의해 처음 발견되었으며, 1980년대에 동물의 연조직 화석이 발견되면서 척추동물임이 밝혀졌다. 코노돈트 화석은 단치상, 복치상, 플레이트상 등 다양한 형태를 가지며, 자연 집합체를 이루는 경우도 있다.

최근 연구에 따르면 코노돈트는 척추동물문 내에서 원구류와 자매군을 이루며, 칠성장어와 유사한 형태를 가졌을 것으로 추정된다. 코노돈트는 캄브리아기부터 페름기, 트라이아스기를 거치며 다양하게 진화하였으며, 해수면 변화와 기후 변화에 영향을 받았다. 대한민국 태백산분지에서는 코노돈트 화석이 다수 발견되어, 조선 누층군의 지층 연구에 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고대 척추동물 - 이크티오스테가

이크티오스테가는 데본기 후기에 살았던 사지동물로, 어류와 육상 동물의 특징을 모두 가지며, 튼튼한 사지와 척추를 가지고 물가에서 육상으로의 진출을 시도했던 초기 사지동물의 생활 방식을 보여준다. - 고대 어류 - 익갑류

익갑류는 고생대 초기에 번성한 멸종된 무악류 물고기 분류군으로, 크고 튼튼한 골질 갑옷으로 머리가 덮여 있으며 해양 또는 해안 근처에서 서식했고, 현재 다른 모든 피갑류 및 턱구강류의 자매 그룹으로 분류된다. - 고대 어류 - 결갑류

결갑류는 갑주어류에 속하는 멸종된 무악어류의 한 분류군으로, 골질 갑옷 대신 작은 비늘로 덮여 있었으며, 실루리아기 후기에서 데본기 초기에 번성했고 라사니목과 비르케니목으로 나뉜다. - 무악류 - 원구류

원구류는 멸종된 갑주어류를 포함하는 무악류에 속하며, 칠성장어류와 먹장어류를 포함하고 턱이 없으며, 흉선, 비장, 수초, 교감 신경절이 없고, 턱이 있는 척추동물과는 독립적으로 산소 운반 헤모글로빈을 진화시켰다. - 무악류 - 칠성장어류

칠성장어류는 칠성장어강에 속하며, 칠성장어목에는 게오트리아과, 모르다키아과, 칠성장어과, 멸종된 Mayomyzontidae 등이 속한다.

2. 발견과 연구사

코노돈트는 1856년 러시아의 하인츠 크리스티안 판더(Christian Heinrich Pander)가 발트해 연안 지역의 실루리아기 지층에서 처음 발견한 이빨 모양의 미세 화석이다.[1] 판더는 이를 어류의 이빨로 판단했지만, 그 정확한 정체는 이후 100년 이상 고생물학자들 사이에서 큰 논쟁거리였다. 초기에는 삼엽충의 발톱이나 환형동물의 턱 등으로 추정되기도 했다.

영국의 조지 제닝스 힌데(George Jennings Hinde)는 여러 형태의 코노돈트 요소들이 하나의 동물에 속했을 가능성을 처음 제시했으며, 1934년 독일의 헤르만 슈미트(Hermann Schmidt)와 미국의 해럴드 W. 스콧(Harold W. Scott)이 각각 독립적으로 코노돈트 요소들이 모여 있는 자연적인 집합체(natural assemblages) 화석을 발견하면서 이 가능성이 높아졌다. 이를 통해 코노돈트를 가진 동물이 좌우대칭동물일 것이라는 추측이 나왔다.

"코노돈트(conodont)"라는 용어는 판더가 처음 사용한 독일어 "conodonten"에서 유래했으며, 이후 개별 이빨 화석과 그 화석을 가진 동물 모두를 지칭하는 데 사용되었다. 연구가 진행되면서 코노돈타(Conodonta), 코노돈토포리다(Conodontophorida) 등 다양한 학명이 제안되었고, 이들의 분류학적 위치(문, 강, 목 등)에 대한 논의가 계속되었다.[3][4][6][7] 또한, 형태에 따라 원시 코노돈트(protoconodont)류, 파라코노돈트(paraconodont)류, 진정한 코노돈트(유코노돈트, euconodont)류 등으로 구분하려는 시도도 있었다.[5]

코노돈트의 정체에 대한 결정적인 단서는 1980년대에 들어서야 발견되었다. 마침내 코노돈트 동물의 몸통 전체 화석이 발견되기 시작했고, 1990년대에는 남아프리카 공화국에서 연조직이 점토 광물로 치환되어 근육 섬유까지 보존된 매우 정교한 화석들이 발견되었다. 특히 눈을 움직이는 근육의 존재는 코노돈트 동물이 원시적인 척추동물임을 명확히 보여주는 증거가 되었다.[2]

이러한 발견들을 통해 코노돈트는 멸종한 척색동물의 일종으로, 현재는 척추동물에 속하는 코노돈타강(Conodonta)으로 분류하는 것이 일반적이다.[36][8][9]

2. 1. 초기 연구

코노돈트의 이빨 모양 화석은 1856년 러시아의 하인츠 크리스티안 판더(Christian Heinrich Pander)가 처음 발견하여 상트페테르부르크에서 "러시아 발틱 지역의 실루리아기 어류 화석 모노그래프"라는 제목으로 발표했다.[1] 판더는 이 화석을 어류의 이빨로 판단하고 속과 종으로 분류했는데, 이는 코노돈트 연구의 시작이었다. 그의 판단은 현재 거의 정확했던 것으로 여겨지지만, 발견 당시부터 코노돈트의 정체는 많은 고생물학자들에게 어려운 문제였다.판더가 발표하기 전 프랑스의 조아샹 바랑드(Joachim Barrande)는 이 화석을 삼엽충 부속지 끝의 발톱으로 보았고, 1886년 카를 알프레트 폰 찌텔(Karl Alfred von Zittel)은 코노돈트를 환형동물(갯지렁이 등)의 턱이라고 결론지었다.

판더 다음으로 이것을 연구한 사람은 영국의 조지 제닝스 힌데(George Jennings Hinde)로, 그는 미국 뉴욕주의 데본기 지층에서 코노돈트를 발견하고 연구했는데, 그는 여러 형태의 코노돈트 요소들이 하나의 동물에 속했을 가능성을 처음으로 제시했다. 즉, 같은 동물 위에 여러 형태의 것이 나란히 배치되었다고 생각한 것이다. 이는 1934년 독일의 헤르만 슈미트(Hermann Schmidt)와 미국의 해럴드 W. 스콧(Harold W. Scott)이 각각 독립적으로 코노돈트 요소들이 모여 있는 자연적인 집합체(natural assemblages) 화석을 발견함으로써 뒷받침되었다. 또한, 이 배열로부터 그것을 가진 것이 좌우대칭동물이라는 판단도 나왔다.

하지만 이러한 해석이 바로 받아들여진 것은 아니었다. 당시 코노돈트 연구의 권위자였던 에드워드 브랜슨(Edward Branson)과 모리스 멜(Maurice Mehl) 등은 자연 집합체 발견을 인정하지 않고, 코노돈트 동물을 잡아먹은 포식자의 배설물 속에 여러 요소가 함께 모인 것일 수 있다고 비판적으로 논했다.

코노돈트의 학명에 대한 논의도 초기부터 있었다. 판더는 독일어로 "conodonten"이라는 용어를 사용했고, 이는 "conodonts"로 영어화되었다. 맥퍼레인(MacFarlane)은 1923년 이들을 목(order) 등급의 '코노돈테스'(Conodontes)로 기술했고, 허들(Huddle)은 1934년 이를 라틴어식 표기인 '코노돈타'(Conodonta)로 변경했다.[3] 한편, 아이헨베르크(Eichenberg)는 1930년 코노돈트 화석을 만든 동물 자체를 지칭하는 이름으로 '코노돈토포리다'(Conodontophorida, "코노돈트 운반자")를 제안했다.[4] 이후 코노돈토포리디아(Conodontophoridia), 코노돈토포라(Conodontophora), 코노돈토코르다타(Conodontochordata), 코노돈티포르메스(Conodontiformes),[5] 코노돈토모르파(Conodontomorpha) 등의 다른 학명이 코노돈트와 제안된 근연종에 드물고 일관성 없이 적용되었다. '코노돈타'(Conodonta)와 '코노돈토포리다'(Conodontophorida)가 코노돈트를 지칭하는 데 가장 일반적으로 사용되는 학명이지만, 분류 계급에 대한 불일치는 계속되었다.

코노돈트의 정확한 정체는 오랫동안 미스터리로 남아 있었으나, 동물의 나머지 부분에 대한 최초의 화석 증거는 1980년대 초에 발견되었다. 이후 1990년대에는 남아프리카 공화국에서 연조직이 점토로 변하여 근육 섬유까지 보존된 정교한 화석들이 발견되었다. 특히 눈을 회전시키는 근육의 존재는 이 동물들이 원시 척추동물임을 확실히 보여주었다.[2]

2. 2. 자연 집합체 발견과 좌우대칭동물 가설

최초로 코노돈트에 대해 보고한 사람은 러시아의 크리스티안 하인리히 판더(Christian Heinrich Pander)였다. 그는 1856년 발표한 논문에서 코노돈트를 어류의 이빨이라고 판단하고 속과 종으로 분류하여 기재했다. 이는 코노돈트의 공식적인 첫 발견으로 기록된다.그러나 코노돈트의 정체는 이후 오랫동안 고생물학자들 사이에서 논란거리였다. 판더가 발표하기 전, 프랑스의 조아샹 바랑드(Joachim Barrande)는 이 화석을 삼엽충 부속지의 발톱으로 추정했다. 1886년에는 카를 알프레트 폰 치텔(Karl Alfred von Zittel)이 코노돈트를 환형동물(갯지렁이 등)의 턱이라고 결론짓기도 했다.

판더 이후 코노돈트를 연구한 영국의 조지 제닝스 힌데(George Jennings Hinde)는 미국 뉴욕주 데번기 지층에서 발견한 코노돈트를 기재하면서 흥미로운 접근을 시도했다. 그는 여러 형태의 코노돈트 화석들을 하나로 묶어 같은 이름을 부여했는데, 이는 하나의 동물 위에 여러 형태의 코노돈트 요소가 배열되어 있었을 것이라는 생각을 바탕으로 한 것이었다.

힌데의 생각은 1934년 독일의 헤르만 슈미트(Hermann Schmidt)와 미국의 해럴드 W. 스콧(Harold W. Scott)이 각각 독립적으로 코노돈트의 자연 집합체(natural assemblages) 화석을 발견하면서 강력한 지지를 받게 되었다. 이 자연 집합체는 여러 개의 코노돈트 요소들이 생전의 배열 상태를 유지한 채 발견된 것을 의미한다. 이 발견을 통해 코노돈트를 가진 동물이 좌우대칭동물이라는 가설이 제기되었다.

하지만 이러한 자연 집합체 발견과 해석이 즉시 학계에서 받아들여진 것은 아니었다. 당시 코노돈트 연구의 권위자였던 에드워드 브랜슨(Edward Branson)이나 모리스 멜(Maurice Mehl) 등은 자연 집합체의 존재를 인정하지 않았다. 그들은 발견된 집합체가 코노돈트 동물을 잡아먹은 포식자의 배설물 속에서 여러 요소들이 우연히 모인 결과일 것이라고 비판하며 다른 해석을 제시했다.

2. 3. 코노돈트 동물 화석의 발견과 척추동물 가설 확립

코노돈트의 이빨 모양 화석은 1856년 러시아의 하인츠 크리스티안 판더에 의해 처음 발견되어 상트페테르부르크에서 발표되었다.[1] 판더는 이를 어류의 이빨로 판단하고 속과 종으로 분류하여 기재했는데, 이는 현재 거의 정확한 것으로 확인되었다. 그러나 이 발견 이후 코노돈트의 정체는 오랫동안 고생물학자들을 혼란스럽게 했다. 판더가 발표하기 전 프랑스의 조아샹 바랑드(Joachim Barrande)는 이를 삼엽충 부속지 끝의 발톱으로 보았고, 1886년 카를 알프레트 폰 찌텔(Karl Alfred von Zittel)은 환형동물(갯지렁이 등)의 턱이라고 결론지었다.

영국의 조지 제닝스 힌데(George Jennings Hinde)는 미국 뉴욕주의 데본계 지층에서 코노돈트를 발견하고, 여러 형태의 코노돈트를 묶어 같은 이름을 붙였다. 이는 같은 동물 위에 여러 형태의 코노돈트가 배열되었을 가능성을 시사한 것이다. 이러한 생각은 1934년 독일의 헬만 슈미트(Hermann Schmidt)와 미국의 해럴드 W. 스콧(Harold W. Scott)이 각각 독립적으로 코노돈트의 자연 집합체(natural assemblages)를 발견하면서 뒷받침되었다. 이 배열을 통해 코노돈트를 가진 동물이 좌우대칭동물이라는 추정도 가능해졌다. 하지만 당시 코노돈트 연구의 권위자였던 에드워드 브랜슨(Edward Branson)이나 모리스 멜(Maurice Mehl) 등은 자연 집합체를 인정하지 않고, 포식자가 여러 코노돈트 동물을 먹은 후 배설물 속에 모인 것이라고 비판하기도 했다.

코노돈트의 정체를 밝히려는 노력은 계속되었다. 1976년 사이먼 콘웨이 모리스는 버제스 셰일 동물군의 하나인 오돈토그리푸스를 기재하면서, 이 동물의 입 주변 촉수 안에 이빨 같은 구조가 있었을 흔적을 근거로 코노돈트 동물일 가능성을 제시했다. 그러나 연조직 보존 상태는 좋았지만 단단해야 할 코노돈트 부분이 남아있지 않아 의문이 제기되었다.

1970년대 초, 윌리엄 멜턴(William Melton)과 해럴드 W. 스콧은 몬태나주의 석탄기 후기 지층에서 발견된 티프로에수스(*Typhloesus*)라는 동물이 코노돈트 동물일 수 있다고 발표했다. 약 5cm 길이의 납작한 타원형 동물로, 꼬리지느러미가 있고 전체적으로 멍게와 비슷했다. 이 화석의 장(腸)으로 추정되는 부분에서 많은 코노돈트가 발견되어, 코노돈트가 장 내부에 배열되어 먹이 분류 등을 담당했을 것이라는 주장이 나왔다. 하지만 발견된 코노돈트가 불완전했고, 이후 티프로에수스가 코노돈트 동물을 먹은 포식자라는 반론이 제기되었다. 티프로에수스 자체는 연체동물일 가능성이 있다.[47]

마침내 1983년, 진짜 코노돈트 동물의 몸통 화석이 처음으로 발견되었다. 이후 몇몇 화석이 더 발견되면서 코노돈트 동물의 모습이 점차 명확해졌다. 클리다그나투스라고 명명된 이 동물은 현재의 칠성장어 등과 유연관계가 있는 원시 척추동물로 생각되며, 코노돈트는 이 동물의 이빨 역할을 하는 구조물이라는 것이 현재의 정설이다.[48][49] 1990년대에는 남아프리카에서 근육 섬유까지 보존된 연조직 화석이 발견되었는데, 특히 눈을 움직이는 근육의 존재는 이들이 원시 척추동물임을 확실히 뒷받침했다.[2]

코노돈트 화석 자체는 풍부하지만, 몸통 전체가 보존된 화석 기록은 2020년대 현재까지 클리다그나투스, 프로미숨, 판데로두스 3속에 불과하다.[48][49]

일본에서는 1958년 군마현 미도리시(구 오마마마정)에서 코노돈트가 처음 발견되었으며, 이와테현 이와이즈미정에서는 머리 구조가 보존된 트라이아스기 코노돈트 동물 화석이 보고되기도 했다.[50]

2. 4. 한국에서의 코노돈트 연구

대한민국 태백산분지에 분포하는 고생대 전기의 지층 조선 누층군 상부에서는 많은 수의 코노돈트 화석이 산출된다. 코노돈트 화석의 산출에 근거하여 조선 누층군 화절층에서 5개, 막골층에서 2개, 직운산층에서 1개의 코노돈트 생층서대(Biozone)가 설정되었다.영월군 북면 마차리에서는 조선 누층군 상부에서 많은 수의 코노돈트 화석이 산출되었다. 코노돈트가 산출된 곳 중 하나인 마차리 단면은 영월군 북면 마차리 마을에서 동쪽으로 1km가량 떨어진 하상(stream bed)에 드러나 있다. 노출 구간은 대체로 조선 누층군 마차리층의 하부이며, 그 아래는 페름기 사동층 (미탄층)과 충상 단층으로 접하고, 그 위는 와곡층이 정합으로 덮고 있다. 이 지역의 마차리층은 주로 층상 석회암, 렌즈상~단괴상 석회암, 괴상 석회암, 흑색 셰일과 함단괴 석회암으로 구성되어 있으며 소규모의 단층과 습곡이 반복적으로 관찰된다. 이 단면에서 마차리층의 두께는 41.2m이다.[53]

한국에서 발견된 주요 코노돈트 화석은 다음과 같다.

코노돈트 요소는 광물화된 치아 모양의 미세 화석 구조(길이 200 마이크로미터 ~ 5mm)[10]이다. 이 요소들은 오랫동안 단독으로 발견되어 수수께끼로 여겨졌으나, 1980년대 이후 숙주 생물의 화석과 함께 콘서바트 라거슈타테에서 발견되면서[11] 그 실체가 점차 밝혀졌다. 코노돈트 요소는 주로 하이드록시아파타이트(인산염 광물)로 이루어져 있으며,[12] 특정 용매를 사용하여 암석에서 분리하여 연구할 수 있다.[13][14][15]

3. 코노돈트 요소

코노돈트 요소는 형태가 매우 다양하며, 크게 단순한 원뿔 형태, 여러 개의 이빨이 붙은 막대 형태, 복잡한 판 형태 등으로 구분된다. 이러한 다양한 형태의 요소들이 하나의 개체 내에서 특정 배열을 이루어 먹이 섭취 기관을 구성했을 것으로 추정된다. 여러 요소가 함께 발견되는 '자연 집합체'는 1930년대 헤르만 슈미트[17]와 해롤드 W. 스콧 등에 의해 연구되었다.[18][19][20][21]

코노돈트 요소는 특정 지질 시대에만 나타나는 표준 화석으로서 생층서학 연구에 매우 중요하게 활용된다. 또한, 열에 의해 색깔이 변하는 특성을 이용하여 암석이 과거에 받은 온도를 추정하는 고온계(코노돈트 변성 지수)로도 사용되며, 이는 석유 탐사와 같은 자원 탐사 분야에서도 유용하게 활용된다.

3. 1. 단일 요소

코노돈트 요소는 다양한 형태와 복잡성을 지닌 광물화된 치아 모양 구조이다. 광물화 조직의 진화는 100년 이상 수수께끼로 남아 있었으며, 척삭동물 조직 광물화의 최초 메커니즘이 코노돈트의 구강 골격 또는 초기 무악류의 피부 골격에서 시작되었다는 가설이 있다. 요소 배열은 현대 동물의 턱과는 근본적으로 다른 먹이 섭취 기구를 구성했을 것이다. 혼란을 피하기 위해 이제 "코노돈트 요소"라고 부른다. 원추형 원뿔, 가지형 막대, 빗살형 플랫폼의 세 가지 형태의 치아는 아마도 서로 다른 기능을 수행했을 것이다.

수년 동안 코노돈트는 수수께끼 같은 치아 모양의 미세 화석(길이 200 마이크로미터 ~ 5mm[10])으로만 알려져 왔는데, 이는 일반적으로, 하지만 항상 그런 것은 아니고, 단독으로 발견되며 다른 화석과 연관되어 있지 않았다. 1980년대 초까지 코노돈트 치아는 숙주 생물의 화석과 함께 콘서바트 라거슈테테에서 발견되지 않았다.[11] 이는 코노돈트 동물이 연체 동물이었기 때문에, 치아를 제외한 모든 것이 일반적인 상황에서는 보존에 적합하지 않았기 때문이다.

이러한 미세 화석은 하이드록시아파타이트(인산염 광물)로 만들어진다.[12] 코노돈트 요소는 적절한 용매를 사용하여 암석에서 추출할 수 있다.[13][14][15]

코노돈트는 석회질의 아주 작은 치아 모양 화석으로, 형태에는 다양성이 있으며 대략 다음 세 가지 유형으로 나눌 수 있다.

어느 경우든, 요소 기저부 뒷면에는 '기저강'(基底腔)이라 불리는 오목한 부분이 있으며, 이 부분으로 본체에 부착되었을 것으로 생각된다.

그 형태에 따라 각각 명명되었지만, 실제로는 하나의 동물에 여러 유형이 존재했다는 것은 20세기 전반부터 생각되었다. 이는 여러 유형의 코노돈트가 규칙적으로 배열된 '자연 집합체'가 발견되면서 알려졌다.

이들은 널리 생층서학에 사용된다. 코노돈트 요소는 또한 숙주 암석의 열 변성에 대한 대리 지표인 고온계로도 사용되는데, 더 높은 온도에서 인산염은 예측 가능하고 영구적인 색 변화를 겪으며, 코노돈트 변성 지수로 측정된다. 이는 캄브리아기부터 후기 트라이아스기까지의 암석에서 알려진 석유 탐사에 유용하게 만들었다.

3. 2. 복합 요소 (자연 집합체)

코노돈트 기구는 스파토그나티형, 오자크디니형, 트리코노델리형, 네오프리오니오디형 등 여러 개의 별개 요소로 구성될 수 있다.[16]

1930년대에 헤르만 슈미트[17]와 해롤드 W. 스콧은 1934년에 코노돈트 집합체의 개념을 설명했다.[18][19][20][21]

코노돈트는 석회질로 이루어진 아주 작은 치아 모양의 화석이다. 형태는 다양하며, 크게 다음 세 가지 유형으로 나눌 수 있다.

- 단치상 코노돈트: 하나의 단순하고 가늘며 날카로운 이빨 모양이다. 끝으로 갈수록 약간 구부러져 뾰족해지며, 뿌리 부분인 기저부는 약간 넓어진다.

- 복치상 코노돈트: 가늘고 긴 막대 모양의 기반 위에 여러 개의 이빨이 나란히 배열된 형태이다. 보통 중앙의 이빨이 가장 길고, 그 앞뒤로 갈수록 점차 짧아진다.

- 플레이트상 코노돈트: 판이나 컵 모양의 형태로, 그 뒷면에 이빨이나 돌기가 나란히 배열되어 있다.

어떤 형태든 이빨 기저부의 뒷면에는 기저강(基底腔)이라고 불리는 오목한 부분이 있는데, 이 부분을 통해 코노돈트 동물의 몸에 붙어 있었던 것으로 생각된다.

이러한 다양한 형태의 코노돈트 요소들은 각각 다른 이름으로 불리지만, 실제로는 하나의 동물 몸 안에 여러 유형의 요소가 함께 존재했다는 생각이 20세기 전반부터 제기되었다. 이는 여러 유형의 코노돈트 요소들이 규칙적으로 배열된 채 발견되면서 확인되었는데, 이렇게 함께 발견되는 코노돈트 요소들의 묶음을 자연 집합체라고 부른다.

4. 코노돈트 동물

코노돈트 요소는 화석 기록에서 풍부하게 발견되지만, 이 동물의 연조직까지 보존된 화석은 매우 드물어 오랫동안 그 정체가 수수께끼였다. 코노돈트가 발견된 이후 정체가 밝혀지기까지 상당한 시간이 걸렸으며, 그 사이 코노돈트 연구가 진행되면서 이것이 이빨과 유사하다는 주장이 제기되었지만, 환형동물이나 척추동물 등 다양한 가설이 난무했다.

초기에는 몬태나주 베어 걸치 석회암에서 발견된 ''티플로에수스(Typhloesus)''가 코노돈트 동물로 여겨지기도 했다.[23] 이 동물 화석의 장(腸)으로 추정되는 부분에서 코노돈트 요소가 발견되었기 때문인데, 이후 연구를 통해 이것은 코노돈트 동물이 아니라 코노돈트를 먹이로 섭취한 흔적이며, ''티플로에수스'' 자체는 연체동물일 가능성이 높다는 결론이 내려졌다.[24][47] 또한 버제스 셰일 동물군의 하나인 ''오돈토그리푸스'' 역시 입 주변 구조를 근거로 코노돈트 동물일 가능성이 제기되었으나, 명확한 증거 부족으로 인정받지 못했다.

1983년 ''클리다그나투스''를 시작으로, ''프로미숨'', ''판데로두스'' 등 코노돈트 동물의 몸 전체 화석이 발견되면서 그 실체가 점차 명확해졌다.[48][25][26] 이러한 발견들을 통해 코노돈트가 칠성장어 등과 유사한 형태를 가진 원시 척삭동물이며, 코노돈트 요소는 이 동물의 입 부분에 있는 이빨과 같은 기관이라는 것이 현재 학계의 견해이다.[34][35][49] 이 외에도 온타리오주나 일본 이와테현 등지에서 머리 부분만 보존된 화석이 발견되기도 했다.[27][28][50]

일본에서는 1958년 군마현 미도리시(구 오마마마정)에서 코노돈트 요소가 처음 발견되었으며,[50] 이와테현 이와이즈미정에서는 트라이아스기 코노돈트 동물의 머리 부분 화석이 발견되어 연구되었다.[50]

4. 1. 형태 및 특징

코노돈트 요소 자체는 화석 기록에서 풍부하게 발견되지만, 이 동물의 연조직까지 보존된 화석은 전 세계적으로 몇몇 특정 지층에서만 매우 드물게 발견된다. 과거 몬태나주 베어 걸치 석회암에서 발견된 ''티플로에수스(Typhloesus)''가 코노돈트 동물의 후보로 여겨진 적이 있다.[23] 이는 화석 주변에서 코노돈트 요소가 함께 발견되었기 때문인데, 이후 연구를 통해 이 코노돈트 요소가 실제로는 ''티플로에수스''의 소화 기관 내부에 있었던 것으로 밝혀져 코노돈트 동물이라는 주장은 반박되었다.[24] 현재 ''티플로에수스''는 복족류와 관련된 연체동물일 가능성이 높은 것으로 간주된다.[24]

2023년 기준으로, 몸 전체의 연조직 화석이 보존되어 학계에 보고된 코노돈트는 다음 세 종뿐이다.[36][25][26]

- ''클리다그나투스 윈드소렌시스(Clydagnathus windsorensis)'': 스코틀랜드의 석탄기 시대 그랜턴 새우층에서 발견됨.

- ''프로미숨 풀크룸(Promissum pulchrum)'': 남아프리카 공화국의 오르도비스기 시대 숨 셰일에서 발견됨.

- ''판데로두스 유니코스타투스(Panderodus unicostatus)'': 위스콘신주의 실루리아기 시대 와우케샤 생물군에서 발견됨.

이 외에도 온타리오주의 실루리아기 시대 에라모사 지층과 일본 이와테현 이와이즈미정의 트라이아스기 시대 아카모리 단면에서는 동물의 눈을 포함한 머리 부분만 보존된 코노돈트 화석이 발견되기도 했다.[27][28][50]

이러한 화석들을 통해 밝혀진 코노돈트 동물의 모습은 큰 눈, 지느러미살이 있는 지느러미, V자형 근육, 그리고 척삭 또는 등쪽 신경삭으로 해석되는 축삭 구조를 가지고 있었다.[25][29] 크기는 ''클리다그나투스''와 ''판데로두스''가 약 4cm 정도였던 것에 비해, ''프로미숨''은 몸 비율이 ''클리다그나투스''와 비슷했다고 가정할 경우 최대 40cm에 달했을 것으로 추정된다.[25][26]

과학자들은 지느러미 줄기, 셰브론(chevron) 모양의 근육, 척삭 등의 특징을 근거로 코노돈트를 척삭동물 문으로 분류한다.[34] 외형적으로는 현생 꼼치나 칠성장어와 비슷했을 것으로 보이며,[35] 계통 분석 결과 이들보다 더 분화된 그룹으로 나타나기도 한다.[36]

하지만 코노돈트의 분류에 대해서는 여전히 논란이 있다. 가장 초기의 코노돈트 유사 화석인 원시 코노돈트(protoconodont)는 후대의 준코노돈트(paraconodont)나 진코노돈트(euconodont)와는 별개의 분기군을 형성하며, 진정한 코노돈트의 친척이 아니라 화살벌레 등을 포함하는 촉수동물 문의 줄기군일 가능성이 제기되었다.[37] 또한 일부 분석에서는 코노돈트가 척추동물이나 두개동물의 주요 특징이 부족하다는 이유로 이들 그룹에 포함시키지 않기도 한다.[38] 최근에는 코노돈트가 턱 없는 척추동물의 줄기군으로서, 칠성장어 및 꼼치와는 가깝지만 턱 있는 척추동물과는 상대적으로 먼 관계일 가능성이 제시되었다.[39] 코노돈트가 발견된 이후 그 정체가 밝혀지기까지 오랜 시간이 걸렸으며, 그 사이 코노돈트가 이빨과 유사하다는 주장 외에도 환형동물이나 척추동물 등 다양한 분류 가설이 제기되었다. 1983년에 이르러서야 ''클리다그나투스'' 화석을 통해 처음으로 진짜 코노돈트 동물의 모습이 확인되었고, 이후 ''프로미숨'', ''판데로두스'' 등의 발견으로 점차 그 실체가 명확해지고 있다.[48][49]

4. 2. 생태

코노돈트 요소는 화석 기록에서 풍부하지만, 코노돈트 동물의 연조직을 보존한 화석은 전 세계에서 몇몇 지층에서만 발견된다. 2023년 현재, 줄기 화석이 보존된 코노돈트는 세 종만이 기술되어 있다. 스코틀랜드(Scotland)의 석탄기(Carboniferous) 시대 그랜턴 새우층(Granton Shrimp Bed)에서 발견된 ''클리다그나투스 윈드소렌시스(Clydagnathus windsorensis)'', 남아프리카 공화국(South Africa)의 오르도비스기(Ordovician) 시대 숨 셰일(Soom Shale)에서 발견된 ''프로미숨 풀크룸(Promissum pulchrum)'', 그리고 위스콘신주(Wisconsin)의 실루리아기(Silurian) 시대 와우케샤 생물군(Waukesha Biota)에서 발견된 ''판데로두스 유니코스타투스(Panderodus unicostatus)''이다.[36][25][26] 온타리오주(Ontario)의 실루리아기 시대 에라모사(Eramosa) 지층과 일본(Japan)의 트라이아스기(Triassic) 시대 아카모리 단면(Akkamori section)에서 발견된 동물의 눈을 포함한 머리 부분만 보존된 코노돈트 동물의 다른 예시도 있다.[27][28]

이러한 화석에 따르면, 코노돈트는 큰 눈, 지느러미살이 있는 지느러미, V자형 근육 및 척삭(notochord) 또는 등쪽 신경삭(dorsal nerve cord)으로 해석된 축선을 가지고 있었다.[25][29] ''클리다그나투스(Clydagnathus)''와 ''판데로두스(Panderodus)''의 길이는 4cm에 불과했지만, ''프로미숨(Promissum)''은 ''클리다그나투스(Clydagnathus)''와 같은 비율이었다면 길이가 40cm에 달하는 것으로 추정된다.[25][26] 보존된 근육 구조는 일부 코노돈트(적어도 ''Promissum'')가 효율적인 순항자였지만 속도를 낼 수 없었음을 시사한다.[26]

일부 코노돈트의 "치아"는 물에서 플랑크톤을 걸러내어 목구멍으로 넘기는 여과 섭식 기관으로 해석되었다.[30] 다른 것들은 "잡고 부수는 배열"로 해석되었다.[26] 일부 코노돈트 요소의 마모는 음식뿐만 아니라 다른 요소와의 occlusion에 의해 생성된 마모 흔적을 통해 치아처럼 기능했음을 시사한다.[31] 연구에 따르면 코노돈트 분류군은 pelagic(외양)과 nektobenthic(퇴적물 표면 위를 헤엄치는) 생태적 지위를 모두 차지했다.[31] 동위원소 증거를 바탕으로 일부 데본기 코노돈트는 동물플랑크톤을 먹는 저수준 소비자였을 것이라고 제안되었다.[31]

''Alternognathus''의 개체군 역학에 대한 연구가 발표되었다. 무엇보다도 이 분류군은 약 한 달 동안 지속되는 짧은 수명주기를 가졌음을 보여준다.[32] 스웨덴 실루리아기의 탄산염 플랫폼에서 채취한 코노돈트 개체군의 Sr/Ca 및 Ba/Ca 비율에 대한 연구는 서로 다른 코노돈트 종과 속이 서로 다른 trophic niches를 차지했을 가능성이 높음을 발견했다.[31]

일부 요소에서 발견된 홈을 바탕으로 ''Panderodus'' 속의 일부 종은 독성이 있었을 것이라고 추측된다.[33]

5. 계통 분류

코노돈트의 정확한 계통학적 위치는 오랫동안 논쟁의 대상이었으나, 현재는 척색동물문 내 초기 척추동물의 한 그룹으로 간주된다.[36][8][9] 2019년 연구에 따르면, 진코노돈트류(Euconodonta)는 원구류와 자매군을 이루며, 다른 초기 척추동물 그룹과는 구별되는 계통에 속하는 것으로 나타났다.[52] 연구 초기에는 개별 이빨 화석 요소에 기반한 분류가 주를 이루었으나,[3][4] 이후 여러 요소가 함께 발견되는 다요소 집합체(multi-element assemblages) 연구가 진행되면서 계통 관계 파악에 중요한 진전이 있었다.[8] 현재는 일반적으로 코노돈트를 강(Class) 수준의 분류군인 코노돈타(Conodonta)로 취급하며, 그 안에 여러 목(Order)과 과(Family)를 포함시키는 분류 체계가 사용된다.[36][8][9][44] 원시 코노돈트(protoconodont)류나 파라코노돈트(paraconodont)류와 같은 유사 그룹들은 진코노돈트류와는 구분되지만, 가까운 친척 관계로 여겨지기도 한다.[5][36][8][9]

5. 1. 계통

2019년 미야시타(Miyashita) 등의 연구 결과에 따른 척추동물의 계통 분류에 따르면, 코노돈트(Euconodonta)는 원구류와 자매군을 이루는 것으로 나타났다. 이들은 더 원시적인 †결갑류 등과 함께 분기하며, †익갑류, †텔로돈트류 등 다른 초기 척추동물 그룹과는 별도의 계통에 속한다. 최종적으로는 유악류로 이어지는 큰 분기군과는 더 일찍 분화한 것으로 해석된다.[52]"코노돈트(conodont)"라는 용어는 연구 초창기부터 개별 화석 요소와 그 화석을 만든 동물 모두를 지칭하는 데 사용되었다. 판더(Pander)가 처음 사용한 독일어 용어 "conodonten"은 영어로 "conodonts"가 되었지만, 오랫동안 공식적인 라틴어 학명은 없었다. 맥퍼레인(MacFarlane, 1923)은 이들을 목(Order) 수준의 코노돈테스(Conodontes)로 기술했고, 허들(Huddle, 1934)은 이를 라틴어식인 코노돈타(Conodonta)로 변경했다.[3] 아이헨베르크(Eichenberg, 1930)는 코노돈트 화석을 만든 동물을 가리키는 다른 이름으로 코노돈토포리다(Conodontophorida, "코노돈트 운반자")를 제안했다.[4] 이후 코노돈토포리디아(Conodontophoridia), 코노돈토포라(Conodontophora), 코노돈토코르다타(Conodontochordata), 코노돈티포르메스(Conodontiformes),[5] 코노돈토모르파(Conodontomorpha) 등 다양한 학명이 제안되었으나 일관성 없이 사용되었다.

코노돈타(Conodonta)와 코노돈토포리다(Conodontophorida)가 가장 흔히 사용되는 학명이지만, 이들의 정확한 분류 계급에 대해서는 오랫동안 논쟁이 있었다. 벵트손(Bengtson, 1976)은 초기 코노돈트 유사 화석들을 세 그룹으로 나누었다: 원시 코노돈트(protoconodont)류, 파라코노돈트(paraconodont)류, 그리고 "진정한 코노돈트"(유코노돈트, euconodont)류.[5] 추가 연구 결과, 원시 코노돈트류는 진정한 코노돈트류보다는 화살벌레류와 더 가까운 것으로 밝혀졌다. 파라코노돈트류는 여전히 진정한 코노돈트류의 조상 그룹 또는 자매군일 가능성이 있는 것으로 여겨진다.

1981년 무척추동물 고생물학 논문집(Treatise on Invertebrate Paleontology)에서는 코노돈타(Conodonta)를 문(Phylum)과 강(Class)의 이름으로, 코노돈토포리다(Conodontophorida)를 "진정한 코노돈트"에 대한 하위 목(Order)으로 기술했다. 파라코노돈티다(Paraconodontida)도 코노돈타 아래의 목으로 포함되었다.[6] 파라우스(Fåhraeus, 1983)는 이러한 분류가 코노돈트 연구의 선구자인 판더의 기여를 간과했다고 비판하며, 코노돈타(Conodonta)를 문으로 유지하고 그 아래 단일 강인 코노돈타타(Conodontata)와 단일 목인 코노돈토포리다(Conodontophorida)를 두는 방안을 제안했다.[3][7] 이후 많은 연구자들이 코노돈타를 문으로 간주하고 그 아래 더 많은 하위 그룹을 설정했다.[44]

그러나 코노돈트가 척색동물문(Chordata) 내에 속한다는 증거가 축적되면서, 최근 연구에서는 일반적으로 "진정한 코노돈트"를 여러 목을 포함하는 코노돈타(Conodonta) 강으로 분류하는 경향이 있다.[36][8][9] 이 분류에서 파라코노돈트류는 보통 제외되지만, 가까운 친척으로 간주된다.[36][8][9] 현재 코노돈타(Conodonta), 코노돈토포리다(Conodontophorida), 유코노돈타(Euconodonta)는 사실상 동의어로 사용되고 있다.

개별 코노돈트 요소만으로는 분류가 어렵지만, 여러 요소가 함께 발견되는 다요소 집합체(multi-element assemblages)가 점차 알려지면서 코노돈트 내부의 계통 관계를 파악하는 데 더 많은 정보가 활용되고 있다. Sweet와 Donoghue (2001)[8]의 연구(Sweet (1988)[44]와 Donoghue 등 (2000)[36]의 연구를 종합)에 기반한 단순화된 계통 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다:

- †Paraconodontida (파라코노돈트류)

- †'''코노돈타'''(Conodonta) (진코노돈트류)

- †Cavidonti / Proconodontida

- †Conodonti

- †Protopanderodontida 와 Panderontida가 하나의 분기군을 형성한다.

- †Prioniodontida

- †''Paracordylodus''

- †Balognathidae 와 그 자매군

- †Prioniodinida

- †Ozarkodinida

코노돈트 내부 관계를 계통분류학적 관점에서 분석한 연구는 상대적으로 적지만, Donoghue 등 (2008)의 연구는 "복잡한" 코노돈트(Prioniodontida 및 그 후손 그룹)에 초점을 맞춰 계통 발생 분석을 수행했다.[9]

Sweet(1988),[44] Sweet & Donoghue(2001),[8] 및 Mikko의 계통 발생 아카이브[45]를 기반으로 한 코노돈트 분류는 다음과 같다. (참고: 아래 목록은 매우 상세하며, 일부 그룹의 분류학적 위치나 유효성에 대해서는 논쟁의 여지가 있을 수 있다.)

- 강 '''코노돈트류'''(Conodonta) Pander, 1856 ['''코노돈토포리다류'''(Conodontophorida) Eichenberg, 1930; '''진코노돈트류'''("euconodonts") Bengtson, 1976]

- * 카비돈티아류(Cavidonti) Sweet, 1988

- ** 목 벨로델리다류?(Belodellida) Sweet, 1988

안셀리다에과?(Ansellidae) Fåhraeus & Hunter, 1985

벨로델리다에과(Belodellidae) Khodalevich & Tschernich, 1973

답실로돈티다에과?(Dapsilodontidae) Sweet, 1988

- ** 목 프로코노돈티다류(Proconodontida) Sweet, 1988

코르딜로돈티다에과(Cordylodontidae) Lindström, 1970

프릭셀로돈티다에과(Fryxellodontidae) Miller, 1981

슈도오네오토디다에과?(Pseudooneotodidae) Wang & Aldridge, 2010

프로코노돈티다에과(Proconodontidae) Lindström, 1970

피고돈티다에과?(Pygodontidae) Bergstrom, 1981

- * 코노돈티아류(Conodonti) Pander, 1856 non Branson, 1938

- ** 목 프로토판데로돈티다류(Protopanderodontida) Sweet, 1988

아칸토돈티다에과(Acanthodontidae) Lindström, 1970

클라보하물리다에과(Clavohamulidae) Lindström, 1970

드레파노이스토돈티다에과?(Drepanoistodontidae) Fåhraeus, 1978 [디스타코돈티다에과(Distacodontidae) Bassler, 1925]

프로토판데로돈티다에과(Protopanderodontidae) Lindström, 1970 [스콜로포돈티다에과(Scolopodontidae) Bergström, 1981; 오네오토돈티다에과(Oneotodontidae) Miller, 1981; 테리돈티다에과(Teridontidae) Miller, 1981]

세라토그나티다에과?(Serratognathidae) Zhen et al., 2009

스트라카노그나티다에과?(Strachanognathidae) Bergström, 1981 [코르누오돈티다에과(Cornuodontidae) Stouge, 1984]

- ** 목 판데로돈티다류(Panderodontida) Sweet, 1988

판데로돈티다에과(Panderodontidae) Lindström, 1970

- ** 목 프리오니오돈티다류(Prioniodontida) Dzik, 1976 (단계통군 아님)

아코돈티다에과?(Acodontidae) Dzik, 1993 [트리포돈티나에아과(Tripodontinae) Sweet, 1988]

카하바그나티다에과?(Cahabagnathidae) Stouge & Bagnoli 1999

디스타코돈티다에과?(Distacodontidae) Bassler, 1925 emend. Ulrich & Bassler, 1926 [드레파노돈티나에아과(Drepanodontinae) Fåhraeus & Nowlan, 1978; 롱코디니나에아과(Lonchodininae) Hass, 1959]

가마키그나티다에과?(Gamachignathidae) Wang & Aldridge, 2010

자블로노돈티다에과?(Jablonnodontidae) Dzik, 2006

누렐리다에과?(Nurrellidae) Pomešano-Cherchi, 1967

파라코르딜로돈티다에과?(Paracordylodontidae) Bergström, 1981

플레이포르디다에과?(Playfordiidae) Dzik, 2002

울리히오디니다에과?(Ulrichodinidae) Bergström, 1981

''로소두스속''(Rossodus) Repetski & Ethington, 1983

멀티오이스토돈티다에과(Multioistodontidae) Harris, 1964 [디스키도그나티다에과(Dischidognathidae)]

오이스토돈티다에과(Oistodontidae) Lindström, 1970 [후아노그나티다에과(Juanognathidae) Bergström, 1981]

페리오돈티다에과(Periodontidae) Lindström, 1970

리피도그나티다에과(Rhipidognathidae) Lindström, 1970 sensu Sweet, 1988

프리오니오돈티다에과(Prioniodontidae) Bassler, 1925

프라그모돈티다에과(Phragmodontidae) Bergström, 1981 [키르토니오돈티나에아과(Cyrtoniodontinae) Hass, 1959]

플렉토디니다에과(Plectodinidae) Sweet, 1988

피고돈티다에과?(Pygodontidae) Bergstrom, 1981

이크리오돈타세아(Icriodontacea)

* 발로그나티다에과(Balognathidae) (Hass, 1959)

* 폴리플라코그나티다에과(Polyplacognathidae) Bergström, 1981

* 디스토모돈티다에과(Distomodontidae) Klapper, 1981

* 이크리오델리다에과(Icriodellidae) Sweet, 1988

* 이크리오돈티다에과(Icriodontidae) Müller & Müller, 1957

목 프리오니오디니다류(Prioniodinida) Sweet, 1988

* 오에피코돈티다에과?(Oepikodontidae) Bergström, 1981

* 자니오그나티다에과?(Xaniognathidae) Sweet, 1981

* 키로그나티다에과(Chirognathidae) Branson & Mehl, 1944

* 프리오니오디니다에과(Prioniodinidae) Bassler, 1925 [히바르델리다에과(Hibbardellidae) Mueller, 1956]

* 박트로그나티다에과(Bactrognathidae) Lindström, 1970

* 엘리소니다에과(Ellisoniidae) Clark, 1972

* 곤돌렐리다에과(Gondolellidae) Lindström, 1970

목 오자크오디니다류(Ozarkodinida) Dzik, 1976 [폴리그나티다류(Polygnathida)]

* 앙키그나토돈티다에과?(Anchignathodontidae) Clark, 1972

* 아르케오그나티다에과?(Archeognathidae) Miller, 1969

* 벨로돈티다에과?(Belodontidae) Huddle, 1934

* 콜레오돈티다에과?(Coleodontidae) Branson & Mehl, 1944 [히바르델리다에과(Hibbardellidae) Müller, 1956; 록소돈티다에과(Loxodontidae)]

* 에오그나토돈티다에과?(Eognathodontidae) Bardashev, Weddige & Ziegler, 2002

* 프랑코디니다에과?(Francodinidae) Dzik, 2006

* 글라디곤돌렐리다에과?(Gladigondolellidae) (Hirsch, 1994) [세파르디엘리나에아과(Sephardiellinae) Plasencia, Hirsch & Márquez-Aliaga, 2007; 네오곤돌렐리나에아과(Neogondolellinae) Hirsch, 1994; 코르누디나에아과(Cornudininae) Orchard, 2005; 에피곤돌렐리나에아과(Epigondolellinae) Orchard, 2005; 마르케젤리나에아과(Marquezellinae) Plasencia ''et al.'', 2018; 파라곤돌렐리나에아과(Paragondolellinae) Orchard, 2005; 슈도퍼니시다에과(Pseudofurnishiidae) Ramovs, 1977]

* 아이오와그나티다에과?(Iowagnathidae) Liu ''et al.'', 2017

* 노비스파토돈티다에과?(Novispathodontidae) (Orchard, 2005)

* 트루케로그나티다에과?(Trucherognathidae) Branson & Mehl, 1944

* 브얄로보그나티다에과?(Vjalovognathidae) Shen, Yuan & Henderson, 2015

* 와피티오돈티다에과?(Wapitiodontidae) Orchard, 2005

* 크립토탁시다에과(Cryptotaxidae) Klapper & Philip, 1971

* 스파토그나토돈티다에과(Spathognathodontidae) Hass, 1959 [오자크오디니다에과(Ozarkodinidae) Dzik, 1976]

* 프테로스파토돈티다에과(Pterospathodontidae) Cooper, 1977 [카르니오돈티다에과(Carniodontidae)]

* 코켈렐리다에과(Kockelellidae) Klapper, 1981 [카에노돈톤티다에과(Caenodontontidae)]

* 폴리그나티다에과(Polygnathidae) Bassler, 1925 [?에오폴리그나티다에과(?Eopolygnathidae) Bardashev, Weddige & Ziegler, 2002]

* 팔마톨레피다에과(Palmatolepidae) Sweet, 1988

* 힌데오돈티다에과(Hindeodontidae) (Hass, 1959)

* 엘릭토그나티다에과(Elictognathidae) Austin & Rhodes, 1981

* 그나토돈티다에과(Gnathodontidae) Sweet, 1988

* 이디오그나토돈티다에과(Idiognathodontidae) Harris & Hollingsworth, 1933

* 메스토그나티다에과(Mestognathidae) Austin & Rhodes, 1981

* 카부스그나티다에과(Cavusgnathidae) Austin & Rhodes, 1981

* 스위토그나티다에과(Sweetognathidae) Ritter, 1986

6. 진화

코노돈트의 가장 오래된 화석은 캄브리아기 지층에서 발견되었다. 이후 고생대와 중생대 초기에 걸쳐 번성하며 여러 차례 다양성의 정점과 감소를 겪었다. 오르도비스기와 데본기에 특히 번성했으며, 석탄기와 페름기를 거치며 점차 다양성이 줄어들었다.[40][41][42] 트라이아스기 초기에 잠시 다양성이 회복되기도 했으나, 결국 트라이아스기-쥐라기 경계 직후에 멸종했다. 이러한 다양성 변화에는 해수면과 수온 변화, 그리고 다른 생물과의 경쟁 등이 영향을 미친 것으로 보인다.[43]

6. 1. 멸종 원인

코노돈트는 캄브리아기 지층에서 처음 화석으로 발견되었다. 오르도비스기 초기에 이르러 매우 다양해졌으며, 오르도비스기 중반에 다양성이 최고조에 달했다. 그러나 오르도비스기 후기와 실루리아기를 거치면서 그 수가 급격히 줄어들었다가, 데본기 중기와 후기에 다시 한번 다양성이 크게 증가했다. 석탄기 동안 코노돈트의 다양성은 점차 감소했으며, 특히 투르네시안절 중기 말에는 멸종 사건을 겪었고, 펜실베이니아절 동안에는 오랫동안 다양성이 크게 줄어든 상태가 지속되었다.[40][41][42] 페름기에는 소수의 코노돈트 속만이 살아남았지만, P-T 멸종 이후인 트라이아스기 초기에는 다시 다양성이 증가하는 모습을 보였다.하지만 트라이아스기 중기와 후기를 거치면서 다양성은 다시 감소하기 시작했고, 결국 트라이아스기-쥐라기 경계 직후에 완전히 멸종했다. 고생대 동안 코노돈트의 다양성 변화는 해수면 변화와 수온 변화에 큰 영향을 받았을 가능성이 높다. 특히 오르도비스기 후기와 석탄기 후기의 주요 감소는 빙하기와 관련된 해퇴로 인해 대륙붕 면적이 줄어든 것과 관련이 깊다고 여겨진다. 그러나 코노돈트의 최종적인 멸종은 생물 간 상호작용, 즉 새롭게 등장한 중생대의 다른 생물 분류군과의 경쟁 때문일 가능성이 더 높은 것으로 추정된다.[43]

7. 한국의 코노돈트

대한민국의 태백산분지에 분포하는 고생대 전기 지층인 조선 누층군과 영월군 일대에서는 다수의 코노돈트 화석이 발견되었다. 이는 한반도의 고생대 지질학 및 고생물학 연구에 중요한 기초 자료를 제공한다. 구체적인 산출 지층과 생층서대, 발견된 코노돈트 종류 등은 하위 문단을 참조하라.

7. 1. 조선 누층군

대한민국 태백산분지에 분포하는 고생대 전기의 지층 조선 누층군에서는 많은 수의 코노돈트 화석이 발견된다. 코노돈트 화석을 바탕으로 조선 누층군의 화절층에서 5개, 막골층에서 2개, 직운산층에서 1개의 코노돈트 생층서대(Biozone)가 설정되었다.영월군 북면 마차리 일대의 조선 누층군에서도 많은 코노돈트 화석이 발견되었다. 주요 발견지 중 하나인 마차리 단면은 마차리 마을 동쪽 약 1km 지점의 하상(stream bed)에 드러나 있다. 이 단면은 주로 조선 누층군 마차리층의 하부에 해당하며, 아래로는 페름기의 사동층 (미탄층)과 충상 단층으로 접하고, 위로는 와곡층이 정합으로 덮고 있다. 이 지역의 마차리층은 주로 층상 석회암, 렌즈상 및 단괴상 석회암, 괴상 석회암, 흑색 셰일, 함단괴 석회암 등으로 구성되어 있으며, 작은 규모의 단층과 습곡이 반복적으로 나타난다. 이 단면에서 확인된 마차리층의 두께는 41.2m이다.[53]

영월 지역의 조선 누층군 및 관련 지층에서 발견된 주요 코노돈트 화석은 다음과 같다.[53]

7. 1. 1. 두무골층

조선 누층군 두무골층에서는 서광수 외(1994)에 의해 아래에서 위로 순서대로 ''Chosonodina herfurthi-Rossodus manitouensis'', ''Glyptoconus quadraplicatus'', ''Paracordylodus gracilis'', ''Triangulodus dumugol'' 코노돈트 생층서대가 설정되었다.[54]7. 2. 영월군

영월군 북면 마차리에서는 조선 누층군 상에서 많은 수의 코노돈트 화석이 산출되었다. 코노돈트가 산출된 곳 중 하나인 마차리 단면은 영월군 북면 마차리 마을에서 동쪽으로 1km가량 떨어진 하상(stream bed)에 드러나 있다. 노출 구간은 대체로 조선 누층군 마차리층의 하부이며, 그 아래는 페름기 사동층 (미탄층)과 충상 단층으로 접하고, 그 위는 와곡층이 정합으로 덮고 있다. 이 지역의 마차리층은 주로 층상 석회암, 렌즈상~단괴상 석회암, 괴상 석회암, 흑색 셰일과 함단괴 석회암으로 구성되어 있으며 소규모의 단층과 습곡이 반복적으로 관찰된다. 이 단면에서 마차리층의 두께는 41.2m이다.[53]영월군 내에서 발견된 코노돈트 화석은 다음과 같다.

7. 3. 기타 지역

대한민국 태백산분지에 분포하는 고생대 전기의 지층 조선 누층군에서는 많은 수의 코노돈트 화석이 산출된다. 코노돈트 화석의 산출에 근거하여 조선 누층군 화절층에서 5개, 막골층에서 2개, 직운산층에서 1개의 코노돈트 생층서대(Biozone)가 설정되었다.영월군 북면 마차리에서는 조선 누층군 상에서 많은 수의 코노돈트 화석이 산출되었다. 코노돈트가 산출된 곳 중 하나인 마차리 단면은 영월군 북면 마차리 마을에서 동쪽으로 1km가량 떨어진 하상(stream bed)에 드러나 있다. 노출 구간은 대체로 조선 누층군 마차리층의 하부이며, 그 아래는 페름기 사동층 (미탄층)과 충상 단층으로 접하고, 그 위는 와곡층이 정합으로 덮고 있다. 이 지역의 마차리층은 주로 층상 석회암, 렌즈상~단괴상 석회암, 괴상 석회암, 흑색 셰일과 함단괴 석회암으로 구성되어 있으며 소규모의 단층과 습곡이 반복적으로 관찰된다. 이 단면에서 마차리층의 두께는 41.2m이다.[53]

참조

[1]

웹사이트

C.H. Pander's introduction to conodonts, 1856

https://www.research[...]

2019-01-03

[2]

논문

The quick and the dead

https://www.newscien[...]

1999-06-05

[3]

논문

Phylum Conodonta Pander, 1856 and Nomenclatural Priority

https://www.jstor.or[...]

1983

[4]

논문

Conodonten aus dem Culm des Harzes

1930

[5]

논문

The structure of some Middle Cambrian conodonts, and the early evolution of conodont structure and function

https://www.idunn.no[...]

1976

[6]

서적

Part W, Miscellanea, Supplement 2: Conodonta

https://journals.ku.[...]

Geological Society of America; University of Kansas

1981

[7]

논문

A critical look at the Treatise family-group classification of Conodonta: an exercise in eclecticism

http://dx.doi.org/10[...]

1984

[8]

논문

Conodonts: Past, Present, Future

https://donoghue.blo[...]

2001

[9]

논문

The interrelationships of 'complex' conodonts (Vertebrata)

https://www.research[...]

2008-01-01

[10]

웹사이트

Conodonts

http://www.ucl.ac.uk[...]

2014-08-26

[11]

논문

The conodont animal

1983

[12]

논문

Chemical systematics of conodont apatite determined by laser ablation ICPMS

2006

[13]

논문

A Buffered Formic Acid Technique for Conodont Extraction

1995

[14]

서적

A Manual of Practical Laboratory and Field Techniques in Palaeobiology

2001

[15]

논문

Effects of extraction protocols on the oxygen isotope composition of conodont elements

2016

[16]

논문

Appalachignathus, a New Multielement Conodont Genus from the Middle Ordovician of North America

1974

[17]

논문

Conodonten-Funde in ursprünglichem Zusammenhang

1934

[18]

논문

The Zoological Relationships of the Conodonts

https://www.jstor.or[...]

1934-12

[19]

논문

Conodont Assemblages from the Heath Formation, Montana

1942

[20]

논문

Late Mississippian conodonts from the Bird Spring Formation in Nevada

https://web.archive.[...]

2016-07-15

[21]

논문

A Questionable Natural Conodont Assemblage from Middle Ordovician Limestone, Ottawa, Canada

1967

[22]

논문

Architecture and functional morphology of the skeletal apparatus of ozarkodinid conodonts

1997

[23]

논문

Typhloesus wellsi (Melton and Scott, 1973), a bizarre metazoan from the Carboniferous of Montana, U. S. A

https://royalsociety[...]

1990-04-12

[24]

논문

A possible home for a bizarre Carboniferous animal: Is Typhloesus a pelagic gastropod?

2022

[25]

논문

Panderodus from the Waukesha Lagerstätte of Wisconsin, USA: a primitive macrophagous vertebrate predator

https://onlinelibrar[...]

2021

[26]

논문

A giant conodont with preserved muscle tissue from the Upper Ordovician of South Africa

1995

[27]

논문

Eramosa Lagerstätte—Exceptionally preserved soft-bodied biotas with shallow-marine shelly and bioturbating organisms (Silurian, Ontario, Canada)

http://dx.doi.org/10[...]

2007

[28]

논문

Natural assemblages of the conodont Clarkina in lowermost Triassic deep-sea black claystone from northeastern Japan, with probable soft-tissue impressions

https://www.scienced[...]

2019-06-15

[29]

서적

Cambrian Ocean World: Ancient Sea Life of North America

https://books.google[...]

Indiana University Press

2014-06-06

[30]

논문

Feeding mechanisms in conodonts and the function of the earliest vertebrate hard tissues

https://www.research[...]

2021-07-15

[31]

논문

Sr/Ca and Ba/Ca ratios support trophic partitioning within a Silurian conodont community from Gotland, Sweden

2022-04-08

[32]

논문

Population dynamics of the Late Devonian conodont Alternognathus calibrated in days

2019

[33]

논문

The Earliest Known Venomous Animals Recognized Among Conodonts

2009-12

[34]

논문

Conodonts: a major extinct group added to the vertebrates

1992-05

[35]

서적

Fossils at a Glance

Blackwell Publishing

2004

[36]

논문

Conodont affinity and chordate phylogeny

http://journals.camb[...]

[37]

논문

New evidence for the protoconodont origin of chaetognaths

http://app.pan.pl/ar[...]

[38]

논문

False teeth: conodont-vertebrate phylogenetic relationships revisited

http://www.mnhn.fr/m[...]

2011-02-11

[39]

논문

Hagfish from the Cretaceous Tethys Sea and a reconciliation of the morphological–molecular conflict in early vertebrate phylogeny

2019-02-05

[40]

논문

The middle–late Tournaisian crisis in conodont diversity: a comparison between Northeast Laurussia and Northeast Siberia

https://www.scienced[...]

2022-10-16

[41]

논문

Carboniferous-earliest Permian marine biodiversification event (CPBE) during the Late Paleozoic Ice Age

https://www.scienced[...]

2022-09-04

[42]

논문

A compendium of fossil marine animal genera

[43]

논문

Global climate changes account for the main trends of conodont diversity but not for their final demise

2020-12

[44]

서적

The Conodonta: morphology, taxonomy, paleoecology and evolutionary history of a long-extinct animal phylum

https://docplayer.ne[...]

[45]

웹사이트

Conodonta - conodonts

http://www.helsinki.[...]

2015-12-30

[46]

웹사이트

플랑크톤과 미화석

https://www.kahaku.g[...]

[47]

논문

A possible home for a bizarre Carboniferous animal: is Typhloesus a pelagic gastropod?

https://royalsociety[...]

2022-09

[48]

논문

Conodont affinity and chordate phylogeny

https://www.cambridg[...]

2000-05

[49]

논문

Panderodus from the Waukesha Lagerstätte of Wisconsin, USA: a primitive macrophagous vertebrate predator

https://onlinelibrar[...]

2021-11

[50]

논문

Natural assemblages of the conodont Clarkina in lowermost Triassic deep-sea black claystone from northeastern Japan, with probable soft-tissue impressions

https://www.scienced[...]

2019-06-15

[51]

논문

Conodonten aus dem Culm des Harzes

[52]

논문

Hagfish from the Cretaceous Tethys Sea and a reconciliation of the morphological–molecular conflict in early vertebrate phylogeny

2019

[53]

웹인용

강원도 영월의 마차리 단면(마차리층)에서 산출된 캄브리아기의 전기 푸롱통(Furongian Series) 코노돈트 화석군

https://www.dbpia.co[...]

한국고생물학회

2012-12

[54]

논문

Early Ordovician Conodonts from the Dumugol Formation in the Baegunsan Syncline, Eastern Yeongweol and Samcheog Areas, Kangweon-Do, Korea

https://www.jstor.or[...]

1994-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com