호모토피

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

호모토피는 위상 공간 사이의 연속 함수 간의 관계를 설명하는 개념으로, 한 함수를 다른 함수로 연속적으로 변형할 수 있는지를 나타낸다. 두 함수 f와 g 사이의 호모토피는 함수 H: X × [0,1] → Y로 정의되며, 시간 t에 따라 f에서 g로의 연속적인 변형을 나타낸다. 호모토피가 존재하면 두 함수는 호모토픽하다고 하며, 호모토피는 동치 관계를 형성하여 호모토피류를 정의한다. 호모토피는 고전적인 정의 외에도 풍성한 범주, 모형 범주 등 다양한 맥락에서 정의될 수 있으며, 부분 공간을 고정하거나 매장을 유지하는 등 다양한 종류의 호모토피가 존재한다. 호모토피는 호모토피 불변량, 호모토피 동치, 호모토피 올림 및 확장 성질과 밀접한 관련이 있으며, 기본군, 호모토피 군과 같은 대수적 위상수학의 중요한 개념을 정의하는 데 기여한다. 호모토피 개념은 수치 해석, 호몰로지 이론 등 다양한 분야에 응용되며, 라그랑주의 변분법 연구에서 시작되어 덴과 헤이가르드에 의해 용어가 도입되었고, 브라우어에 의해 현대적 정의가 이루어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 연속 함수 - 바이어슈트라스 함수

바이어슈트라스 함수는 특정 조건의 상수 와 를 사용하여 와 같은 무한 급수 형태로 정의되며 모든 점에서 연속이지만 어느 곳에서도 미분 불가능한 자기 유사성을 지닌 최초로 연구된 프랙탈 중 하나이다. - 연속 함수 - 하이네-칸토어 정리

하이네-칸토어 정리는 콤팩트 균등 공간에서 균등 공간으로 가는 연속 함수는 균등 연속 함수라는 정리이며, 이는 정의역이 완전 유계 공간이 아니거나 완비 균등 공간이 아닌 경우에는 성립하지 않을 수 있다. - 호모토피 이론 - 모노드로미

모노드로미는 연결 국소 연결 공간의 피복 공간에서 기본군의 작용으로 이해되는 개념으로, 모노드로미 작용에 대응하는 군 준동형의 상인 모노드로미 군을 통해 복소해석학, 리만 기하학, 미분방정식 등 다양한 분야에서 활용되며 갈루아 이론과도 관련된다. - 호모토피 이론 - 베유 대수

베유 대수는 체 K 위의 리 대수 g에 대하여 정의되는 미분 등급 대수이며, g의 쌍대 공간과 그 등급 이동으로 생성되는 외대수와 대칭 대수의 텐서곱으로 표현되고, 리 군의 분류 공간의 주다발의 무한소 형태를 나타내는 완전열과 관련이 있다.

2. 정의

위상 공간 와 사이의 두 연속 함수 가 주어졌을 때, 이들 사이의 '''호모토피'''는 를 로 연속적으로 변형시키는 것을 의미한다.

상수 함수와 호모토픽한 함수를 '''널호모토픽'''(null-homotopic) 또는 '''영연속 변형적'''이라고 하며, 상수 함수로의 호모토피를 '''널호모토피'''(null-homotopy) 또는 '''영연속 변형 함수'''라고 한다.[13]

2. 1. 고전적 정의

위상 공간 , 사이의 두 연속 함수

:

:

사이의 '''호모토피'''는 다음과 같은 성질을 만족시키는 연속 함수 이다.

두 연속 함수 사이에 호모토피가 존재할 경우, 두 함수가 서로 '''호모토픽'''(homotopic영어) 또는 '''연속 변형적'''이라 하며 와 같이 쓴다. 호모토픽 관계는 동치 관계를 이루며, 이에 대한 동치류를 '''호모토피류'''(homotopy class영어)라고 한다.[15] 연속 함수 의 호모토피류는 보통 라고 쓴다.

상수 함수에 호모토픽한 함수를 '''널호모토픽'''(null-homotopic영어) 또는 '''영연속 변형적'''이라고 한다. 상수 함수로의 호모토피를 '''널호모토피'''(null-homotopy영어) 또는 '''영연속 변형 함수'''라 한다.[13]

모든 위상 공간의 범주 는 데카르트 닫힌 범주가 아니다. 그러나 흔히 사용되는 대부분의 위상 공간을 포함하는 데카르트 닫힌 범주를 정의할 수 있다. (예를 들어, 콤팩트 생성 공간의 범주 나 콤팩트 생성 약한 하우스도르프 공간 가 있다.)

에서는 지수 대상의 법칙

:

이 성립한다. 여기서 는 콤팩트 생성 공간의 범주론적 곱이다. 는 콤팩트 생성 공간에서의 지수 대상이며, 집합으로서 이는 연속 함수의 집합이다. 따라서, 에서는 호모토피를 다음과 같이 세 가지로 정의할 수 있으며, 이들은 모두 서로 동치이다.

- 연속 함수 공간 에서의 경로 . 이는 가장 직관적인 정의이며, 위상 공간 위의 풍성한 범주에서 직접적으로 일반화할 수 있다.

- 에서 로 가는 연속 함수 . 이는 고전적인 정의이다. 이 정의는 임의의 모형 범주에서 '''왼쪽 호모토피'''(left homotopy영어)라는 이름으로 일반화된다.

- 에서 경로 공간 으로 가는 연속 함수 . 이는 임의의 모형 범주에서 '''오른쪽 호모토피'''(right homotopy영어)라는 이름으로 일반화된다.

- 일반적으로 에서의 곱은 곱공간보다 더 섬세한 위상을 가진다. 그러나 구간 은 국소 콤팩트 하우스도르프 공간이므로, 만약 가 콤팩트 생성 공간이라면 의 위상은 곱공간 위상과 일치한다. 따라서, 콤팩트 생성 공간 사이의 연속 함수의 호모토피의 정의는 을 사용하든, 을 사용하든 상관이 없다.

형식적으로, 위상 공간 ''X''에서 위상 공간 ''Y''로의 두 연속 함수 ''f''와 ''g'' 사이의 호모토피는 ''X''와 단위 구간 [0, 1]의 곱 위상에서 ''Y''로의 연속 함수 로 정의되며, 모든 에 대해 및 를 만족한다.

2. 2. 풍성한 범주에서의 정의

위상 공간의 범주 는 데카르트 모노이드 범주를 이룬다. 그 위의 풍성한 범주 가 주어졌다고 하자. 즉, 임의의 두 대상 에 대하여, 그 사이의 사상 집합 는 단순한 집합이 아니라, 위상 공간의 구조를 갖추고 있다.같은 정의역과 공역을 갖는 두 사상 이 주어졌다고 하자. 이는 속의 두 점

:

을 이룬다. 이 경우, 와 사이의 '''호모토피'''는 와 를 잇는, 속의 경로이다. 이는 위의 동치 관계를 이룬다. '''호모토피류'''는 의 경로 연결 성분이다.

고전적으로, 모든 위상 공간의 범주 는 데카르트 닫힌 범주를 이루지 않는다. 그러나 등 위상 공간으로 구성된 데카르트 닫힌 범주를 사용하면, 이는 스스로 위의 풍성한 범주를 이루며, 이 경우 고전적인 정의는 풍성한 범주에서의 정의의 특수한 경우가 된다.

보다 일반적으로, 위상 공간 대신 "연결 성분"의 개념을 정의할 수 있는 다른 범주, 예를 들어 단체 집합의 범주 를 사용할 수도 있다.

2. 3. 모형 범주에서의 정의

모형 범주 $(\mathcal C,\mathfrak W,\mathfrak F,\mathfrak C)$에서, 대상 $X$의 '''기둥 대상'''(cylinder object영어) $\operatorname{Cyl}X$는 쌍대 대각 사상 $X\sqcup X\to X$의 다음과 같은 분해이다.:$X\sqcup X\to\operatorname{Cyl}X\xrightarrow\sim X$

이는 위상 공간의 범주에서의 "기둥" $X\times[0,1]$의 일반화이다. 기둥 대상은 다음과 같은 추가 조건을 만족시킬 수 있다.[14]

- $X\sqcup X\to\operatorname{Cyl}X$가 쌍대올뭉치라면, 이를 '''좋은 기둥 대상'''(good cylinder object영어)이라고 한다.

- $X\sqcup X\to\operatorname{Cyl}X$가 쌍대올뭉치이며, $\operatorname{Cyl}X\xrightarrow\sim X$가 올뭉치이자 약한 동치라면, 이를 '''매우 좋은 기둥 대상'''(very good cylinder object영어)이라고 한다.

모형 범주의 정의에 따라 매우 좋은 기둥 대상이 항상 존재하지만, 실제로 위상 공간에 퀼런 모형 구조(Quillen model structure영어)를 준 경우 $X\times[0,1]$는 일반적으로 좋지 않다. 하지만 후레비치 모형 구조(Hurewicz model structure영어)에서 $X\times[0,1]$는 매우 좋은 기둥 대상이다.

두 사상 $f,g\colon X\to Y$ 사이의 '''왼쪽 호모토피'''(left homotopy영어)는 어떤 기둥 대상 $\operatorname{Cyl}X$에 대하여 다음 그림을 가환 그림으로 만드는 사상 $h\colon \operatorname{Cyl}X\to Y$이다.

:

이 기둥 대상을 (매우) 좋은 기둥 대상으로 잡을 수 있다면, 이를 '''(매우) 좋은 왼쪽 호모토피'''((very) good left homotopy영어)라고 한다.

같은 정의역과 공역을 갖는 임의의 두 사상 $f,g\colon X\to Y$에 대하여, 다음이 성립한다.[14]

- $f$와 $g$ 사이에 왼쪽 호모토피가 존재하는지 여부는 $f$와 $g$ 사이에 좋은 왼쪽 호모토피가 존재하는지 여부와 동치이다.

- 만약 $Y$가 올대상이라면, $f$와 $g$ 사이에 왼쪽 호모토피가 존재하는지 여부는 $f$와 $g$ 사이에 매우 좋은 왼쪽 호모토피가 존재하는지 여부와 동치이다.

왼쪽 호모토피가 존재하는지 여부는 일반적으로 동치 관계를 이루지 않는다.[14] 그러나 만약 정의역 $X$가 쌍대올대상일 경우, 사상 $f,g\colon X\to Y$에 대하여 사이에 왼쪽 호모토피가 존재하는지 여부는 동치 관계를 이루며,[14] 이 경우 두 사상이 서로 '''왼쪽 호모토픽'''(left-homotopic영어)하다고 한다.

모형 범주 $(\mathcal C,\mathfrak W,\mathfrak F,\mathfrak C)$에서, 대상 $X$의 '''경로 공간 대상'''(path space object영어) $\operatorname{Path}X$는 대각 사상 $X\to X\times X$의 다음과 같은 분해이다.

:$X\xrightarrow\sim\operatorname{Path}X\to X\times X$

이는 위상 공간의 범주에서의 경로 공간 $X^{[0,1]}$의 일반화이다. 경로 공간 대상은 다음과 같은 추가 조건을 만족시킬 수 있다.[14]

- $\operatorname{Path}X\to X\times X$가 쌍대올뭉치라면, 이를 '''좋은 경로 공간 대상'''(good path space object영어)이라고 한다.

- $\operatorname{Path}X\to X\times X$가 쌍대올뭉치이며, $X\xrightarrow\sim\operatorname{Path}X$가 올뭉치이자 약한 동치라면, 이를 '''매우 좋은 경로 공간 대상'''(very good path space object영어)이라고 한다.

모형 범주의 정의에 따라 매우 좋은 경로 공간 대상이 항상 존재한다.

두 사상 $f,g\colon X\to Y$ 사이의 '''오른쪽 호모토피'''(right homotopy영어)는 어떤 경로 공간 대상 $\operatorname{Path}X$에 대하여 다음 그림을 가환 그림으로 만드는 사상 $h\colon X\to\operatorname{Path}Y$이다.

:

이 경로 공간 대상을 (매우) 좋은 경로 공간 대상으로 잡을 수 있다면, 이를 '''(매우) 좋은 오른쪽 호모토피'''((very) good right homotopy영어)라고 한다.

같은 정의역과 공역을 갖는 임의의 두 사상 $f,g\colon X\to Y$에 대하여, 다음이 성립한다.[14]

- $f$와 $g$ 사이에 오른쪽 호모토피가 존재하는지 여부는 $f$와 $g$ 사이에 좋은 오른쪽 호모토피가 존재하는지 여부와 동치이다.

- 만약 $X$가 쌍대올대상이라면, $f$와 $g$ 사이에 오른쪽 호모토피가 존재하는지 여부는 $f$와 $g$ 사이에 매우 좋은 오른쪽 호모토피가 존재하는지 여부와 동치이다.

마찬가지로, 오른쪽 호모토피의 존재는 일반적으로 동치 관계를 이루지 않는다. 그러나 만약 공역 $Y$가 올대상이라면, 오른쪽 호모토피의 존재는 동치 관계를 이루며,[14] 이 경우 두 사상이 서로 '''오른쪽 호모토픽'''(right-homotopic영어)하다고 한다.

왼쪽 호모토피와 오른쪽 호모토피는 다음과 같이 호환된다. 임의의 두 사상 $f,g\colon X\to Y$에 대하여, 다음이 성립한다.[14]

- 만약 $X$가 쌍대올대상이며, 왼쪽 호모토피 $f\Rightarrow g$가 존재한다면, 오른쪽 호모토피 $f\Rightarrow g$ 역시 존재한다.

- 만약 $Y$가 올대상이며, 오른쪽 호모토피 $f\Rightarrow g$가 존재한다면, 왼쪽 호모토피 $f\Rightarrow g$ 역시 존재한다.

따라서, 정의역이 쌍대올대상이고 공역이 올대상인 경우, 왼쪽 호모토피 · 좋은 왼쪽 호모토피 · 매우 좋은 왼쪽 호모토피 · 오른쪽 호모토피 · 좋은 오른쪽 호모토피 · 매우 좋은 오른쪽 호모토피는 서로 동일한 동치 관계를 정의한다. 이 경우 두 사상이 단순히 서로 '''호모토픽'''하다고 한다.

또한, 주어진 쌍대올대상 $X$에 대하여, 임의의 올대상 $Y$으로 가는 임의의 두 호모토픽 사상 사이의 호모토피는 항상 동일한 (즉, $Y$에 의존하지 않는) 좋은 기둥 대상에 대한 왼쪽 호모토피로 나타낼 수 있다. 마찬가지로, 주어진 올대상 $Y$에 대하여, 임의의 쌍대올대상 $X$에서 $Y$로 가는 임의의 두 호모토픽 사상 사이의 호모토피는 항상 동일한 (즉, $X$에 의존하지 않는) 좋은 경로 공간 대상 $\operatorname{Path}Y$에 대한 오른쪽 호모토피로 나타낼 수 있다.[14]

위상 공간의 범주 또는 콤팩트 생성 공간의 범주에 퀼런 모형 구조를 주자. 이 경우, 모든 위상 공간은 올대상이며, 모든 CW 복합체는 쌍대올대상이다.

또한, 이 경우 고전적 기둥 $X\times[0,1]$은 (만약 $X$가 쌍대올대상이라면) 좋은 기둥 대상을 이루며, 만약 콤팩트 생성 공간을 사용한다면 고전적 경로 공간 $X^{[0,1]}$은 (모든 공간이 올대상이므로) 좋은 경로 공간 대상을 이룬다. 따라서, 공역이 CW 복합체인 경우 모형 범주 이론에서의 호모토피류는 고전적 호모토피류와 일치한다.

3. 종류

호모토피에는 여러 종류가 있다.

위상 공간 ''X''에서 위상 공간 ''Y''로의 두 연속 함수 ''f''와 ''g''가 매장일 때, 이 둘을 '매장을 통해' 연결할 수 있는지 묻는 것은 '''아이소토피'''(동위) 개념을 낳는다. 아이소토피는 각 고정된 ''t''에 대해 ''H''(''x'', t'')가 매장을 제공하는 호모토피 ''H''이다.[8]

배경 등위는 관련된 개념이지만, 아이소토피가 호모토피여야 한다는 것보다 더 강력한 요구 사항이다. 예를 들어, 구간 [−1, 1]에서 실수로의 함수 ''f''(''x'') = −''x''는 항등 함수 ''g''(''x'') = ''x''와 아이소토피가 아니다. ''f''에서 항등 함수로의 호모토피는 끝점을 교환해야 하므로 서로 '통과'해야 하고, ''f''는 구간의 방향을 변경하지만 ''g''는 그렇지 않기 때문이다. 그러나 이 함수들은 호모토픽하다.

알렉산더의 트릭에 따르면, 단위 공의 두 동형 사상(매장의 특수한 경우)이 경계에서 일치하는 경우 아이소토피이다.

기하학적 위상수학에서, 특히 매듭 이론에서 아이소토피 개념은 동치 관계를 구성하는 데 사용된다. 예를 들어, 3차원 공간에 두 개의 매듭이 있을 때, 하나의 매장을 다른 매장으로 변형할 수 있다면 두 매듭은 동치로 간주된다.

3. 1. 부분 공간을 고정한 호모토피

위상 공간 , 및 의 부분 공간 이 주어졌을 때, 두 연속 함수 사이의 호모토피 가 다음 조건을 만족시킨다면, 를 '''에서 고정된 호모토피'''(homotopy relative to 영어)라고 한다.[15]- 임의의 에 대하여,

와 가 을 고정하여 호모토픽하다는 것은 기호로 와 같이 적는다. 부분 공간을 고정한 호모토피 역시 동치 관계를 이루며, 이에 대한 동치류 역시 정의할 수 있다.

이 정의의 특수한 경우로, 위상 공간 위의 경로 에 대하여, 을 고정한 호모토피를 '''경로 호모토피'''(path homotopy영어)라고 한다. 경로 호모토픽 관계는 보통 로 쓴다.[13]

3. 2. 아이소토피

두 위상 공간 , 사이의 두 매장 사이의 호모토피 가 다음 조건을 만족시킬 경우, 를 '''아이소토피'''(isotopy영어) 또는 '''동위'''(同位)라고 한다.

- 모든 에 대하여, 는 매장이다.[8]

기하학적 위상수학의 매듭 이론에서 아이소토피 개념은 동치 관계를 정의하는 데 사용된다. 예를 들어, 3차원 공간에 두 개의 매듭 과 가 있을 때, 을 로 변형하는 아이소토피가 존재하면 두 매듭은 동치라고 간주한다.

4. 성질

연속 함수 ''f''와 ''g''가 있을 때, ''f''를 ''g''로 바꾸는 호모토피 ''H''가 존재하면 ''f''와 ''g''는 호모토픽하다고 한다. 호모토픽함은 ''X''에서 ''Y''로 가는 모든 연속 함수의 집합에 대한 동치 관계이다.

이 호모토피 관계는 함수 합성과 호환된다. 즉, 가 호모토픽하고, 가 호모토픽하면, 그들의 합성 과 역시 호모토픽하다.[6]

4. 1. 호모토피 동치

두 위상 공간 ''X''와 ''Y''가 주어졌을 때, ''X''와 ''Y'' 사이의 '''호모토피 동치'''는 연속 사상 와 의 쌍으로, 항등 사상 id''X''와 호모토픽하고, 가 id''Y''와 호모토픽한 경우를 말한다. 이러한 쌍이 존재하면 ''X''와 ''Y''는 '''호모토피 동치''' 또는 같은 '''호모토피 유형'''을 갖는다고 한다. 직관적으로, 두 공간 ''X''와 ''Y''가 호모토피 동치라는 것은, 이들을 구부리고, 축소하고, 확장하는 연산을 통해 서로 변환할 수 있다는 것을 의미한다. 한 점으로 호모토피 동치인 공간을 가약 공간이라고 한다.위상동형은 호모토피 동치의 특수한 경우로, 항등 사상 id''X''와 같고 (단순히 호모토피와 같지 않고), 는 id''Y''와 같다.[6] 따라서 X와 Y가 위상동형이면 호모토피 동치이지만, 그 역은 성립하지 않는다.

몇 가지 예시는 다음과 같다.

- 닫힌 원반은 단일 점과 호모토피 동치이다. 왜냐하면 원반을 방사형 선을 따라 연속적으로 변형하여 단일 점으로 만들 수 있기 때문이다. 그러나 이들은 위상동형이 아닌데, 그 이유는 이들 사이에 전단사가 없기 때문이다 (하나는 무한 집합이고 다른 하나는 유한 집합이기 때문이다).

- 뫼비우스의 띠와 비틀리지 않은 (닫힌) 띠는 호모토피 동치이다. 왜냐하면 두 띠 모두 원으로 연속적으로 변형할 수 있기 때문이다. 그러나 이들은 위상동형이 아니다.

- 호모토피 동치의 첫 번째 예는 과 점, 즉 이다. 확인해야 할 부분은 와 , 즉 을 원점으로 투영하는 사이의 호모토피 의 존재이다. 이는 로 나타낼 수 있다.

- (1-구)과 사이에는 호모토피 동치가 있다.

- * 더 일반적으로, 이다.

- 점과 호모토피 동치인 올 를 가진 모든 올다발 는 전체 공간과 밑공간이 호모토피 동치이다. 이는 이 올 를 가진 올다발이므로, 이전 두 예의 일반화이다.

- 모든 벡터 다발은 점과 호모토피 동치인 올을 가진 올다발이다.

- 는 에 대해 성립하며, 를 올다발 의 전체 공간으로 나타낸 다음, 위의 호모토피 동치를 적용하여 얻을 수 있다.

- CW 복합체 의 부분 복합체 가 수축 가능하면, 몫공간 는 와 호모토피 동치이다.[7]

- 변형 후퇴는 호모토피 동치이다.

4. 2. 불변량

대수적 위상수학에서 호모토피 동치는 많은 개념이 '''호모토피 불변'''이기 때문에 중요하다. 즉, 호모토피 동치 관계를 따른다는 것이다. 예를 들어, ''X''와 ''Y''가 호모토피 동치 공간이라면 다음과 같다.- ''X''가 경로 연결일 필요충분조건은 ''Y''가 경로 연결인 것이다.

- ''X''가 단순 연결일 필요충분조건은 ''Y''가 단순 연결인 것이다.

- ''X''와 ''Y''의 (특이) 호몰로지 및 코호몰로지 군은 군 동형이다.

- ''X''와 ''Y''가 경로 연결되어 있다면, ''X''와 ''Y''의 기본군은 동형이며, 고차 호모토피 군도 마찬가지이다. (경로 연결 조건이 없으면, ''f'' : ''X'' → ''Y'' 가 호모토피 동치이고 ''x''0 ∈ ''X'' 일 때, π1(''X'', ''x''0)는 π1(''Y'', ''f''(''x''0))와 동형이다.)

호모토피 불변이 아닌 위상 공간의 대수적 불변량의 예로는 콤팩트 지지 호몰로지가 있다(이는 대략적으로 콤팩트화의 호몰로지이며, 콤팩트화는 호모토피 불변이 아니다).

4. 3. 올림과 확장 성질

만약 호모토피 H|H : X × [0,1] → Y영어와 덮개 p|p : Y̅ → Y영어가 있고, h̅₀|h̅₀ : X → Y̅영어가 H₀|H₀ = p ○ h̅₀영어을 만족하는 사상(h̅₀는 h₀의 올림이라고 불린다)이 주어졌다면, 우리는 모든 H를 H̅|H̅ : X × [0, 1] → Y̅영어와 같은 사상으로 올릴 수 있으며, p ○ H̅|p ○ H̅ = H영어를 만족한다. 호모토피 올림 성질은 섬유다발을 특징짓는 데 사용된다.호모토피 확장 성질은 어떤 집합의 부분 집합에서 그 집합 자체로 두 함수 사이의 호모토피의 확장을 특징짓는다. 이는 공섬유다발을 다룰 때 유용하다.

5. 기본군

먼저, 선분의 엄밀한 추상화인 '''경로'''(path)라는 개념을 정의한다. ''I''를 '''R'''의 닫힌 구간 [0, 1]로 하고, ''X''를 위상 공간으로 한다. ''I''에서 ''X''로의 연속 사상 α를 ''X'' 내의 '''경로'''라고 하고, α(0)을 '''시점''', α(1)을 '''종점'''이라고 한다.

사상 α의 상은 ''X'' 상의 연속 곡선이 되지만, 경로라는 용어가 나타내는 것은 사상 α이며, 그 상인 곡선의 것은 아니다. 경로의 정의에서는 α의 단사성은 요구되지 않으므로, 상인 곡선이 같은 점을 2번 이상 지나도 된다. 극단적인 이야기로, 닫힌 구간 ''I''의 각 점을 1점으로 사상한 것도 '경로'이며, 이것을 '''정치 경로'''라고 한다. 시점과 종점이 일치하는 경로는 '''폐경로'''(closed path) 또는 '''루프''' (loop)라고 한다. 폐경로의 시점을 (그것은 종점이라고 해도 같은 것이지만) '''기점''' (base point)이라고 한다. 기점 이외에 자신과 교차하는 점을 가지지 않는 폐경로는 '''사이클'''이라고 불리기도 한다.

연속 함수 ''H'': [0, 1] × [0, 1] → ''X''가, ''X'' 내의 2개의 경로 α, β에 대해

: ''H''(0, ''t'') = α(''t'')かつ ''H''(1, ''t'') = β(''t'')

를 만족할 때, 사상 ''H''를 경로 α, β 사이의 '''호모토피''' (homotopy) 또는 '''호모토피 사상'''이라고 한다. 또한 2개의 경로 α, β 사이에 호모토피가 존재할 때, α와 β는 서로 '''호모토프''' (homotop), '''호모토픽''' (homotopic)하다, 또는 같은 '''호모토피형'''이라고 하며,

:

로 나타낸다. 특히, 시점과 종점을 각각 공유하는 2개의 경로가 주어졌을 때, 그 시점과 종점을 고정하는 호모토피를 '''경로 호모토피''' 또는 단점을 고정하는 호모토피라고 한다. 직관적으로, 호모토픽한 2개의 경로는 한쪽을 ''X'' 내에서 움직여 다른 쪽으로 변형할 수 있다. '호모토피형이 같다'는 관계 는 동치 관계이며, 동치류가 정의될 수 있다. 이 동치 관계에 관해 경로 α가 속하는 동치류를 α의 호모토피류라고 하며, [α] 등으로 나타낸다.

2개의 경로를 단점에서 '잇는' 것으로 다음과 같이 곱셈 *을 정의할 수 있다: 경로 α, β에 대해, α(1) = β(0)이 성립할 때,

:

또한, 방향을 거꾸로 함으로써 경로의 '''역''' 또는 '''역경로'''가 정해진다: 경로 α에 대해, α의 역경로 α−1은,

: α−1(''t'') = α(1 − ''t'')

로 정해진다.

위상 공간 ''X'' 내의 1점 ''p''를 고정하고, ''p''를 기점으로 하는 폐경로의 전체 Ω(''X'', ''p'')를 생각하면, 이것은 경로의 곱셈에 관해 닫혀 있다. 이것을 경로 호모토피형이 같다는 관계에서 나누어 얻어지는 상 집합 π1(''X'', ''p'')에는 연산

: [α][β] := [αβ], [α]−1 := [α−1]

이 정의될 수 있다. π1(''X'', ''p'')는 이 연산에 의해 군을 이루며, ''X''의 ''p''를 기점으로 하는 '''기본군'''(fundamental group) 또는 1차원 '''호모토피군''' 혹은 '''푸앵카레 군'''이라고 불린다.

위상 공간 사이의 연속 사상 ''f'': ''X'' → ''Y''는 경로 사이의 대응 α → ''f''α에 의해 기본군 사이의 준동형 사상 ''f''*: π1(''X'', ''p'') → π1(''Y'', ''fp'')를 유도한다. 이 유도된 준동형 사상은 ''f''의 호모토피형에만 의존한다.

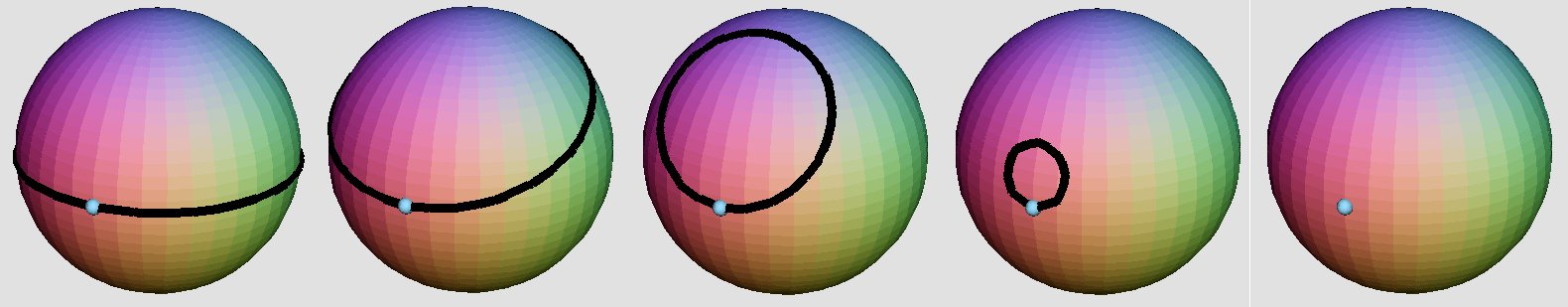

6. 호모토피 군

두 함수 가 부분 공간에 대해 호모토픽하다는 관계는 동치 관계이므로, 고정된 ''X''와 ''Y'' 사이의 맵의 동치류를 살펴볼 수 있다. 만약 을 단위 구간 [0, 1]을 데카르트 곱으로 자신과 ''n''번 곱한 것으로 고정하고, 그 경계 을 부분 공간으로 취하면, 동치류는 군을 형성하며, 로 표시된다. 여기서 는 부분 공간 의 이미지에 있다.

하나의 동치류가 다른 것에 작용하는 방식을 정의할 수 있으며, 이를 통해 군을 얻는다. 이러한 군을 호모토피 군이라고 한다. 인 경우, 기본군이라고도 한다.

1차원의 위상 공간으로부터의 연속 사상의 호모토피를 설명하면 다음과 같다.

'''경로'''(path)는 선분의 추상화된 개념이다. ''I''를 '''R'''의 닫힌 구간 [0, 1]로 하고, ''X''를 위상 공간으로 할 때, ''I''에서 ''X''로의 연속 사상 α를 ''X'' 내의 '''경로'''라고 하고, α(0)을 '''시점''', α(1)을 '''종점'''이라고 한다.

사상 α의 상은 ''X'' 상의 연속 곡선이 되지만, 경로라는 용어가 나타내는 것은 사상 α이며, 그 상인 곡선의 것은 아니다. 경로의 정의에서는 α의 단사성은 요구되지 않으므로, 상인 곡선이 같은 점을 2번 이상 지나도 된다. 닫힌 구간 ''I''의 각 점을 1점으로 사상한 것도 '경로'이며, 이것을 '''정치 경로'''라고 한다. 시점과 종점이 일치하는 경로는 '''폐경로'''(closed path) 또는 '''루프''' (loop)라고 한다. 폐경로의 시점을 (그것은 종점이라고 해도 같은 것이지만) '''기점''' (base point)이라고 한다. 기점 이외에 자신과 교차하는 점을 가지지 않는 폐경로는 '''사이클'''이라고 불리기도 한다.

연속 함수 ''H'': [0, 1] × [0, 1] → ''X''가, ''X'' 내의 2개의 경로 α, β에 대해

: ''H''(0, ''t'') = α(''t'')かつ ''H''(1, ''t'') = β(''t'')

를 만족할 때, 사상 ''H''를 경로 α, β 사이의 '''호모토피''' (homotopy) 또는 '''호모토피 사상'''이라고 한다. 또한 2개의 경로 α, β 사이에 호모토피가 존재할 때, α와 β는 서로 '''호모토프''' (homotop), '''호모토픽''' (homotopic)하다, 또는 같은 '''호모토피형'''이라고 하며,

:

로 나타낸다. 시점과 종점을 각각 공유하는 2개의 경로가 주어졌을 때, 그 시점과 종점을 고정하는 호모토피를 '''경로 호모토피''' 또는 단점을 고정하는 호모토피라고 한다. 호모토픽한 2개의 경로는 한쪽을 ''X'' 내에서 움직여 다른 쪽으로 변형할 수 있다. '호모토피형이 같다'는 관계 는 동치 관계이며, 동치류가 정의될 수 있다. 이 동치 관계에 관해 경로 α가 속하는 동치류를 α의 호모토피류라고 하며, [α] 등으로 나타낸다.

2개의 경로를 단점에서 '잇는' 것으로 다음과 같이 곱셈 *을 정의할 수 있다: 경로 α, β에 대해, α(1) = β(0)이 성립할 때,

:

또한, 방향을 거꾸로 함으로써 경로의 '''역''' 또는 '''역경로'''가 정해진다: 경로 α에 대해, α의 역경로 α−1은,

: α−1(''t'') = α(1 − ''t'')

로 정해진다.

위상 공간 ''X'' 내의 1점 ''p''를 고정하고, ''p''를 기점으로 하는 폐경로의 전체 Ω(''X'', ''p'')를 생각하면, 이것은 경로의 곱셈에 관해 닫혀 있다. 이것을 경로 호모토피형이 같다는 관계에서 나누어 얻어지는 상 집합 π1(''X'', ''p'')에는 연산

: [α][β] := [αβ], [α]−1 := [α−1]

이 정의될 수 있다. π1(''X'', ''p'')는 이 연산에 의해 군을 이루며, ''X''의 ''p''를 기점으로 하는 '''기본군'''(fundamental group) 또는 1차원 '''호모토피군''' 혹은 '''푸앵카레 군'''이라고 불린다.

위상 공간 사이의 연속 사상 ''f'': ''X'' → ''Y''는 경로 사이의 대응 α → ''f''α에 의해 기본군 사이의 준동형 사상 ''f''*: π1(''X'', ''p'') → π1(''Y'', ''fp'')를 유도한다. 이 유도된 준동형 사상은 ''f''의 호모토피형에만 의존한다.

위상 공간에서의 닫힌 경로는 기점을 가진 1차원 구면 ''S''1으로부터의 연속적인 상이라고 할 수 있다. 이는 다음과 같이 고차원으로 확장된다. 위상 공간 ''X''와 그 한 점 ''p''를 고정하고, ''p''를 기점으로 하는 ''n''차원 구면 ''S''''n''(의 ''X''로의 연속적인 상)의 전체 Ω''n''(''X'', ''p'')를 생각하고, 이것을 호모토피형이 같다는 관계에 의해 나눈 몫집합 π''n''(''X'', ''p'')는 군을 이룬다. 이 π''n''(''X'', ''p'')를 ''n''차원 '''호모토피군'''이라고 부른다. 기본군의 경우와 마찬가지로, 위상 공간 사이의 연속 사상은 고차 호모토피군 사이에도 준동형 사상을 이끌어낸다.

7. 호모토피 범주

범주론에서 호모토피 범주는 대상이 위상 공간이고, 사상이 연속 함수의 호모토피 동치류인 범주이다. 두 위상 공간 ''X''와 ''Y''는 이 범주에서 호모토피 동치일 때와 호모토피 동치가 아닐 때에만 동형이다. 위상 공간 범주에 대한 함자가 호모토피 범주에 대한 함자로 표현될 수 있다면 호모토피 불변이다.

예를 들어, 호몰로지 군은 ''함자적'' 호모토피 불변이다. 즉, ''X''에서 ''Y''로의 ''f''와 ''g''가 호모토피하면, 군 준동형이 호몰로지 군 수준에서 ''f''와 ''g''에 의해 유도되는 것은 동일하다는 것을 의미한다. H''n''(''f'') = H''n''(''g'') : H''n''(''X'') → H''n''(''Y'') 모든 ''n''에 대해. 마찬가지로, ''X''와 ''Y''가 추가적으로 경로 연결되고, ''f''와 ''g'' 사이의 호모토피가 점-지정된 경우, 호모토피 군 수준에서 ''f''와 ''g''에 의해 유도된 군 준동형도 동일하다. π''n''(''f'') = π''n''(''g'') : π''n''(''X'') → π''n''(''Y'').

8. 응용

호모토피 개념을 기반으로, 수치적 대수 및 미분 방정식에 대한 계산 방법이 개발되었다. 대수 방정식에 대한 방법에는 호모토피 연속 방법[10]과 연속 방법(수치적 연속 참조)이 있다. 미분 방정식에 대한 방법에는 호모토피 해석 방법이 있다.

호모토피 이론은 호몰로지 이론의 기초로 사용될 수 있다. 즉, 공간 ''X''에 대한 코호몰로지 함자를 호모토피 동치까지 적절한 고정 공간으로의 ''X''의 사상으로 표현할 수 있다.

9. 역사

"연속적 변형" 개념의 역사는 오래되어, 라그랑주의 변분법 연구까지 거슬러 올라갈 수 있다[11]。 덴과 헤이가르드는 1907년에 호모토피라는 단어를 도입하였다[11][12]。 브라우어는 1911년 논문에서 현대와 잠재적으로 동일한 호모토피의 정의를 제시하였다[11]。 티호노프가 1926년에 직적 공간을 정의하면서, 완전히 현대와 동일한 정의가 이루어졌다[13]。

참조

[1]

웹사이트

Homotopy Definition & Meaning

https://www.dictiona[...]

2022-04-22

[2]

웹사이트

Homotopy Type Theory Discussed - Computerphile

https://www.youtube.[...]

2022-04-22

[3]

웹사이트

Homotopy {{!}} mathematics

https://www.britanni[...]

2019-08-17

[4]

웹사이트

algebraic topology - Path homotopy and separately continuous functions

https://math.stackex[...]

[5]

서적

Algebraic topology

Cambridge University Press

2002

[6]

웹사이트

History of algebraic topology

https://www.youtube.[...]

2019

[7]

서적

Algebraic topology

Cambridge University Press

2002

[8]

MathWorld

Isotopy

[9]

간행물

Are Causality Violations Undesirable?

2008-11-01

[10]

서적

Introduction to numerical continuation methods

https://www.worldcat[...]

SIAM

2003

[11]

서적

Topology

https://archive.org/[...]

Chelsea Publishing Company New York

[12]

문서

Homotopy - Algebraic Topology: A guide to literature

http://pantodon.jp/i[...]

[13]

서적

http://www.pearsonhi[...]

[14]

서적

http://www.math.uchi[...]

2016-02-12

[15]

서적

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com